Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура

Подождите немного. Документ загружается.

28

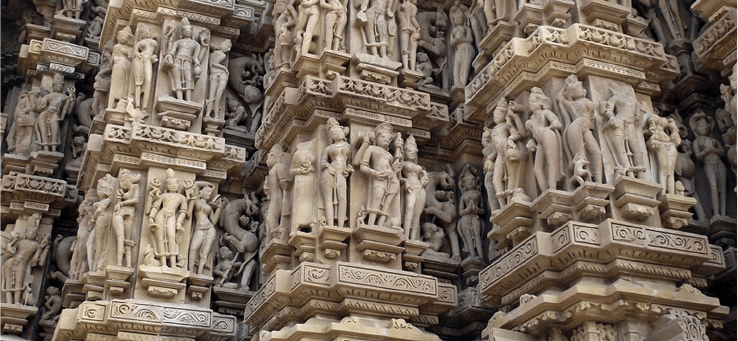

других божеств индуистского пантеона. На пучках колонн, расположенных до вну-

тренним углам храма, помещаются скульптурные композиции. Колонны сплошь

покрыты горельефами, предельно выразительными с точки зрения художественной

и ритмической пластики. Одну группу составляют статуи небесных танцовщиц -

апсар и духов вод - змей-нагинь. Их позы полны живой грации, переданной через

«винтообразную», как бы скрученную в талии, фигуру. Занятия девушек носят бы-

товой характер: они смотрятся в зеркало, причесываются, подкрашивают ресни-

цы, красят ногти. Женские образы, согласно канону, полны изящества и обаяния:

голова яйцевидной формы, миндалевидные глаза при слегка опущенном веке, уд-

линенные брови, широко раздутые ноздри. Подобный идеал красоты присутству-

ет и в индийской поэзии:

Все, что добыли с таким трудом.

Из океана боги,

Все это можно найти» поверь»,'

В лицах прекрасных женщин.

В округлых щеках - луну, аромат.

Небесных цветов - в дыханье,

Нектар - на губах и смертельный яд -

В лукавом смеющемся взгляде.

Другую скульптурную группу составляют эротические пары - своеобразная

иллюстрация «Камасутры», руководства по сексу, отличающегося весьма грубой

откровенностью. Для индуса эротика являлась одной из трех органично взаимо-

действующих сторон жизни: камы (чувственное удовольствие), артхи (практиче-

ская польза) и дхармы (религиозные обязанности). Основой такого тантризма яв-

ляется половое энергетическое начало.

Скульптура занимала в искусстве средневековой Индии настолько важное ме-

сто, что не только украшала стены храмов, но и размещалась вне храмов для со-

вершения религиозных обрядов и массовых празднеств. Примером может служить

грандиозный рельеф «Нисхождение Гати» в Махабалипураме.

Композиционным центром рельефа является расщелина, обозначавшая русло священ-

ной реки» по которой во время церемонии лилась вода, К ней в едином порыве устремля-

ются боги, люди и животные. Справа под летящими божественными существами и небес-

Рельефы храма Кандарья Махадева. Кхаджурахо

29

ными музыкантами помещены монументальные фигуры слонов в натуральную величину.

Духи вод змеи-наги плывут по расщелине навстречу Ганге. Слева - мудрецы, брахманы, аске-

ты, молящиеся у святилища люди, животные, бог Шива, Вода, столь необходимая для оби-

тателей тропического края, служит объектом всеобщего поклонения и определяет главную

тему композиции - гимн жизни.

Рельеф «Нисхождение Ранги» пронизан религиозным пафосом и вместе с тем

отражает реалистические черты в индийской пластике. Наряду с космическими об-

разами выведены забавные и вполне жизненные персонажи: человек с кувшином

на плече, спешащий набрать воды, гримасничающие обезьяны, хитрый кот, излов-

чившийся под шумок урвать свою добычу.

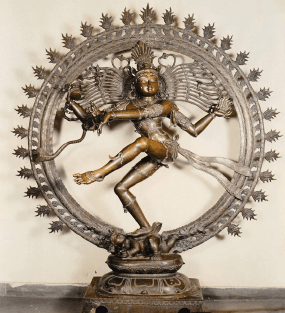

Особое место в средневековой скульптуре Древней Индии занимает бронзо-

вая скульптура, расцвет которой приходится на время правления династии Чолов

в Южной Индии (X-XII вв.). Сравнительно небольшие статуэтки имели культовый

характер и предназначались для религиозных шествий. Они посвящались культу

Шивы и изображали святых отшельников, пребывающих в молитвенном экстазе,

страшную богиню смерти Кали, нежную супругу Шивы Парвати, самого Шиву в

наиболее популярном его образе «царя танца» - Шивы-Натараджи. В этом образе

воплотилось религиозно-философская доктрина индуизма о непрерывном движе-

нии в абсолютном покое.

Шива-Натараджа, символ творческого порыва, изображается танцующим в своем небес-

ном чертоге на горе Кайласа в Гималаях. Будучи богом всего сущего, Шива воплощает сли-

яние мужского и женского начала, поэтому в правом

его ухе удлиненная мужская серьга, в левом -круглая

женская. Его танец - движение Вселенной; попирае-

мый карлик, в которого упирается правая нога танцора,

символизирует материю, а сам Шива - духовное позна-

ние. Две ветви «мирового древа», полукругом вырас-

тающие из карлика, обозначают материальные силы

Вселенной. Шива демонстрирует единство духа и ма-

терии. В танце он творит мир, сохраняя и разрушая его

одновременно. Поэтому в правой руке божественный

танцор держит барабан-дамару - символ пробуждения

Вселенной, а в левой - пламя Агни, символ разруше-

ния и обновления мира. Вторая правая рука, сильно

согнутая в локте, обращена ладонью на зрителя в же-

сте покровительства; вторая левая рука указывает на

карлика, означая власть духовного над материальным.

Глаза Шивы - это солнце и луна, третий глаз во лбу -

огонь, разлетающиеся волосы символизируют излуча-

емую божеством энергию.

Бронзовые статуи помещались в святилище храма, а в праздничные дни, одетые

в сари, украшенные драгоценностями и гирляндами из цветов, на специальных но-

силках совершали церемониальное шествие под музыку и танцы.

Танец являлся неотъемлемой частью всякого массового действа и трактовал-

ся как «искусство рассказа», поскольку любое чувство и состояние, каждый от-

тенок настроения передавались зрителю при помощи целой серии условных тан-

цевальных жестов, мимики, голосовых модуляций, особых приемов декламации.

Знаменитые индийские танцовщицы - баядеры, исполнявшие при храмах культо-

вые функции, запечатлены на рельефах в 108 классических позах индийского танца.

Зарождение культового танца в Индии традиция связывает с религиозными

мистериями в честь бога Индры, изображавшими победоносную борьбу богов с

Шива-Натараджа. Южная Индия

30

демонами. «Натьяшастра» («Наставление о театральном искусстве») повествует

об этом следующим образом:

Индра от имени всех богов попросил Брахму сотворить нечто такое, что развлекло бы

их слух и зрение. Брахма создал «Натьяведу» (театральную веду) - действо о победе богов

в битве за амриту. Разгневанные асуры, желая сорвать спектакль, проникли на сцену и па-

рализовали речь, движение и память танцующих. Тогда возмущенный Индра уничтожил де-

монов, метнув в них древко своего знамени.

В дальнейшем все спектакли стали строиться как танцевальная мимическая пан-

томима, сопровождаемая пением. Пантомима передавала действия персонажей, ме-

сто и продолжительность события, детали обстановки. Например, по походке ви-

дели, что делает герой - взбирается в гору, едет в повозке, летит по воздуху; обход

сцены несколько раз обозначал дальность расстояния; условные жесты-волную-

щийся океан, горы, деревья, животных, птиц и даже ливень, огонь, ветер;

При выходе героя на сцену звучала мелодия, передающая его эмоциональное со-

стояние: радость победы, героический порыв, мучительную тоску по возлюблен-

ной, охотничий азарт и т.д. При этом каждый персонаж уподоблялся тому или ино-

му образу из мира природы: царь отождествлялся со слоном, быком, львом, гусем;

аскет - с солнцем, огнем, ветром; царица - с рекою, лунным светом; нежная возлю-

бленная - с ланью, лианой, цесаркой. Эти поэтические образы в сочетании с выра-

зительной танцевальной мимикой усиливали впечатление от произносимого текста.

Например, в одном из гимнов «Ригведы», где речь идет о романтической разлуке

царя Пурураваса и апсары Урваши, рассказывается то о слоне, разлученном со сво-

ей любимой, то о гусе, мечущемся по озеру в поисках любимой; подружки главной

героини поют о двух цесарках, плавающих по заросшему лотосами пруду и опла-

кивающих любимую подругу, превращенную в лиану.

Наряду с религиозными мистериями древнеиндийский театр существовал в

форме натаки («танцевальное представление»), пракараны («шутка») и бханы

(«клоунада»).

В натаке при помощи красноречивой танцевальной пантомимы разыгрыва-

лись различные драматические ситуации из мифологии или эпоса, как правило из

«Рамаяны» и «Махабхараты».

Пракарана была разновидностью смехового народного театра и отражала быт и

нравы городских низов из «веселого» квартала: гетер, слуг, евнухов, потаскушек.

В ней воспроизводились житейские разговоры, различные мошенничества, пере-

бранки, непристойные телодвижения и вольные манеры. Все это сопровождалось

музыкальными и плясовыми номерами, всевозможными буффонадами - драками,

побоями, бранью.

Бхана представляла собой комический монолог шутовского характера, вложен-

ный в уста плутов - видушаки (букв, «ругатель») или виты - остроумного, галант-

ного и ловкого горожанина, получившего прекрасное образование, но не имеющего

достаточных средств. Вита живет под покровительством богача, которого он раз-

влекает своими остротами и помогает в любовных делах, отсюда его тесная связь

с «веселым» кварталом.

Наиболее пышные представления устраивались во время религиозных празд-

неств, когда в город стекалось множество бродячих трупп. Такие представления-

состязания происходили под открытым небом при большом стечении публики и

длились около девяти часов. Специальная судейская коллегия подсчитывала очки

и награждала победителей денежной премией и флагом. Дворцовые спектакли по-

казывались в парках или в специальных театральных помещениях - двухэтажных

31

кирпичных зданиях прямоугольной формы, внутри которых находились зритель-

ный зал, сцена и артистическая комната. Сцена отделялась от зрительного зала за-

навесом. В зрительном зале параллельными рядами располагались длинные дере-

вянные скамьи.

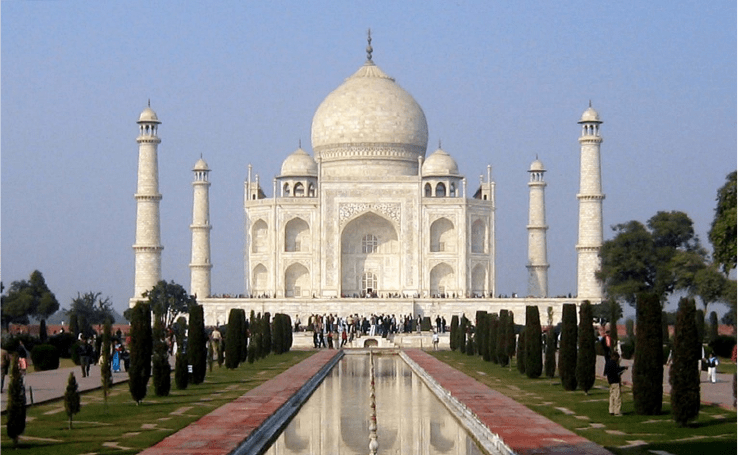

ИСКУССТВО МУСУЛЬМАНСКОЙ ИНДИИ

В начале XII в. в результате вторжения войск Мухаммеда Гури на Индостан-

ский полуостров в северной Индии образовалось государство Делийский султанат

и была установлена новая государственная религия - ислам. Новая религия, пресле-

дуя идолопоклонство, запрещала создавать произведения скульптуры и живописи.

Вместе с тем индо-исламское взаимодействие обусловило высокие достижения в

архитектуре и прикладном искусстве, в первую очередь в миниатюре.

Новыми архитектурными сооружениями стали мечети, минареты, мавзолеи и

медресе (исламские теологические учебные заведения)» Влияние ислама сказалось

также в появлении куполов и арок, ранее неизвестных индийской архитектуре, ап-

пликаций из глазурованных плиток и мраморных пластин. Облик архитектуры того

времени определило сочетание красного песчаника с белым мрамором, используе-

мым для отделки. Скульптурный декор уступил место каменному орнаменту, в ко-

тором индийские растительные мотивы, сочетаясь с геометрическим мусульман-

ским рисунком, образовывали изумительное по изяществу кружево. Соединение

геометрического арабо-мусульманского архитектурного объема и изысканного ин-

дийского узора обусловило появление в эпоху правления Великих Моголов своео-

бразного стиля - «стиля Моголов». Этому стилю свойственны изящество силуэтов

и легкость форм, наличие куполов и арок, органическая связь архитектурного ан-

самбля с парковым окружением.

Мавзолей Тадж-Махал. Агра

32

Самым изысканным образцом «стиля Моголов» может служить мавзолей Тадж

Махал в Агре, построенный из белоснежного мрамора и украшенный тончайшей

кружевной резьбой. Поднятое на высокую платформу здание храма представляет

собои в плане квадрат со скошенными углами. Фасады по центру прорезаны высо-

кими и глубокими стрельчатыми порталами, а по остальным плоскостям - двухъ-

ярусными стрельчатыми нишами. Мавзолей увенчан куполом замечательно окру-

лой формы, легким и воздушным, который сравнивают с облаком на воздушном

троне. Почти вплотную приставленные к нему башенные павильоны также увен-

чаны куполами; им вторит купольное завершение минаретов. По обеим сторонам

к востоку и западу от мавзолея, фасадами к нему, возвышаются здания из красного

песчаника с беломраморной отделкой и куполами. Оттеняя мавзолей красным цве-

том стен, они еще больше подчеркивают сияющую белизну и легкость гробницы.

Расположенный посреди большого парка, имитирующего райский сад, Тадж-

Махал полон вдохновенных находок: два скрещивающихся под прямым углом во-

дных канала с фонтанами посередине делят его на четыре части, но в точке их

пересечения возвышается не мавзолей, а великолепный водоем с беломраморной

площадкой, по центру которой находится еще один водоем с фонтанами, цветущи-

ми лотосами и золотыми рыбками. Поднятый на семиметровую платформу мав-

золей, отражаясь в прозрачной воде водоемов, как бы парит в воздухе и кажется

белоснежным призрачным миражом в голубой выси. Гармоничное сонета-, ние с

окружающим парком, водными партерами, струями фонтанов, бездонным! небом

придает мавзолею фантастически-ирреальный облик.

Интерьеры мавзолея богато декорированы. Входную арку украшает

каллиграфический орнамент- инкрустация черным сланцем по белому мрамору,

много кратно повторяющаяся на стенах внутри мавзолея. Поскольку в оформле-

нии фризов использовались миниатюры, вплетенные в орнамент того же цветово-

го сочетания, что и живопись, архитектуру эпохи Великих Моголов называют «жи-

вописной архитектурой».

Любовь правителей из династии Великих Моголов к персидской миниатюре при-

вела к ее расцвету на индийской почве. До Великих Моголов индийская миниатюра

существовала только как иллюстрация в буддийских и джайнистских рукописях и

составляла их неотъемлемую часть. Отличительной особенностью джайнистской

миниатюры являлось включение в орнамент стилизованного изображения людей

в трехчетвертном развороте с вытянутым заостренным носом и преувеличенно уд-

линенными миндалевидными глазами. Причем второй глаз выступал за контуры

лица, дабы зритель не подумал, что божество одноглазое. Столь странный прием

стал каноном и при изображении богов.

В 1567 г. страстный поклонник персидской миниатюры Акбар создал художе-

ственную мастерскую, положившую начало могольской придворной школы живо-

писи. Художественный стиль могольской миниатюры определялся местными ин-

дийскими традициями и живописными приемами, взятыми у персидских мастеров.

Он; состоял в ковровости и плоскостности изображения, точной передаче бытовых

сцен, скрупулезной прорисовке деталей одежды, архитектуры, листвы деревьев, в

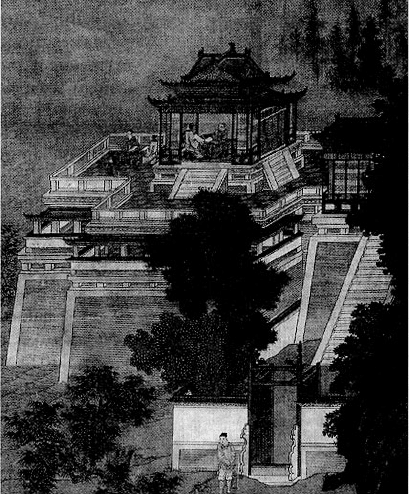

портретном сходстве изображаемых лиц. Такова миниатюра «Уставший Акбар».

Сложная, уподобленная многоцветному ковру, многоярусная композиция сочетается с

реализмом деталей: Акбар сидит на коврике под деревом, устало опустив на грудь голову;

вокруг него размещаются животные, всадники, отчаянно жестикулирующие люди.

Иллюстрирование текстов индийского эпоса «Махабхараты» и «Рамаяны»

способствовало формированию иконографического канона при изображении геро-

33

ев. К примеру, глава демонов-ракшасов Равана изображался с десять головами в

профиль, обращенными по пять в обе стороны; Кришна - с лиловой кожей, которая

указывала на его дравидское (южно-индийское происхождение и вместе с тем на-

мекала на функции спасителя, уподобляя дождевой туче, несущей освобождение

от смертоносной жары.

При Моголах возник жанр портрета, не имевшего, впрочем, особой точности

по отношению к оригиналу. Портреты писались без позирования и соотносились с

конкретным лицом условно, воплощая образец идеальной красоты либо воинской

доблести или мужественности. Портретируемый изображался в профиль, стоя или

сидя на лошади, почти на пустом фоне; одежда прорисовывалась с характерной для

могольской миниатюры тщательностью; легкая светотеневая моделировка создава-

ла объемную форму. Главное, художники умело передавали психологическое состо-

яние портретируемого и его социальную принадлежность (вельможа, полководец,

факир, странник, музыкант, слуга).

Особой виртуозностью исполнения отличалась анималистическая миниатю-

ра, где наибольшей известности добился художник Мансур, блестяще рисовавший

птиц и зверей. Многие из его рисунков были иллюстрацией стихов. Например, из-

любленный индусами слон:

Перекинув хоботы на могучие бивни,

Полузакрыв глаза и подняв огромные уши,

Стоят слоны дождливой ночью в пальмовых рощах

И слушают, как шумит, низвергаясь на землю, ливень.

С распадом империи Моголов и возрождением феодальных индийских княжеств

получила развитие раджпутская миниатюра, связанная с традициями, восходящи-

ми к настенным росписям Аджанты. Она отличалась плоскостностью изображения,

изысканными текучими линиями и ярким колоритом.

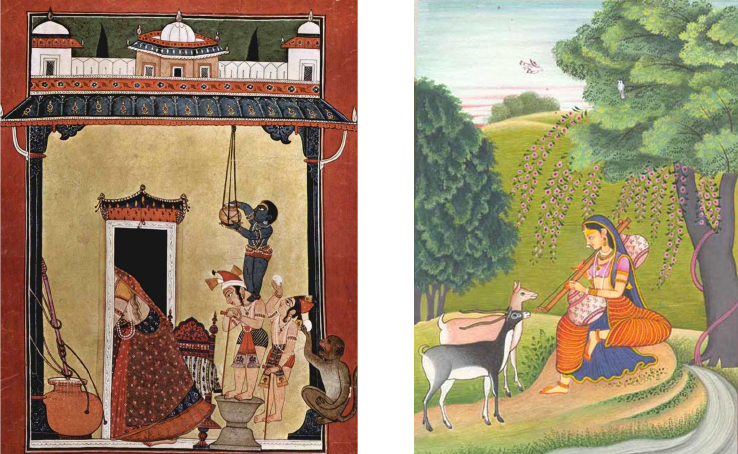

Сюжетно раджпутские миниатюры можно условно разделить на две большие

группы. К первой относятся миниатюры на тему легенд о народном божестве Криш-

не из «Бхагавата-пураны».

В городе Матхура правил жестокий царь Канса, от которого Вишну решил избавить жи-

телей и в человеческом облике явился на землю, воплотившись через утробу земной женщи-

ны. Канса, услышав пророчество о смерти от руки сына своей сестры Деваки, при казывает

убивать всех рождающихся у нее младенцев. Однако восьмого ребенка - Кришну удается

чудесным образом переправить на противоположный берег реки Ямуны, где он воспитыва-

ется в семье пастуха и сам становится пастухом. Затем делается воином и мудрым правите-

лем, убивает Кансу, защищает жителей Матхуры от демонов, строит для них за одну ночь

новый город, где они будут счастливы.

Бог пастухов Кришна, выросший среди простого народа, фигурирует в различ-

ных жанровых сценках: ворует масло, играет вместе с детьми пастухов, похищает

одежды купающихся пастушек-гопи. Излюбленной темой являлось изображение

различных подвигов Кришны: убийство демонов, подосланных Кансой, усмирение

повелителя змей Калии, поглощение пламени лесного пожара, поднятие горы над

пастухами, пастушками и коровами, чтобы скрыть их от дождя. Эти лирические и

легендарные сюжеты развертывались на фоне несколько идеализированной сель-

ской жизни, полной забавных и метко схваченных деталей.

Венки из ароматных цветов плетут на склонах холмов пастухи.

Сладким струится молоком разбухшее славное вымя

Прекрасной, с сильной походкой коровы, вдоволь поевшей травы.

Всюду телята кричат, заполняя загоны.

34

К примеру, в миниатюре «Кришна-мальчик, крадущий молоко» красноречива пирамида

из тазов и мальчишек, помогающих Кришне достать горшок с молоком, как только нянька

скрылась в дверном проеме. Дополняет сюжет забавная обезьянка, держащая а лапах укра-

денное яйцо. Вся эта сцена происходит на фоне нарядной крестьянской хижины.

Еще более популярной была тема любви пастушек-гопи к отроку Кришне: едва

заслышав его свирель, пастушки, бросив мужей и домашние дела, устремляются к

Кришне и танцуют с ним в экстазе на берегу реки Ямуны, что было также отраже-

но в поэзии одного из величайших поэтов в литературе хинди - Сурдаса (ок. 1483

— ок. 1563):

Этот танец любви

в душу многим запал,

ведь придумал его

смуглолицый Гопал.

Жены Браджа давно

от него без ума.

Услыхали свирель -

побросали дома.

Ярче стала луна,

землю всю осветив,

звезды сбились с пути -

так потряс их мотив,

вспять река потекла,

ветер к травам припал...

Создал танец любви

несравненный Гопал.

И плясал, и ласкал,

и водил хоровод,

и с пастушек снимал

груз печальных забот.

Кришна-мальчик, крадущий молоко.

Миниатюра

Девушка и лани.

Миниатюра

35

И они расцвели,

и просили Творца,

чтобы дивная ночь

не имела конца.

В соответствии с идеалом красоты на раджпутских миниатюрах божественный

возлюбленный Кришна, пастушки и самая женственная из них - Радха изобража-

лись со скошенным лбом, прямым носом, чувственными губами, миндалевидными

глазами, острым подбородком. Благородство персонажей подчеркивалось тщатель-

но прорисованным жемчугом и тонкими тканями. Контраст между многокрасоч-

ным передним планом и плоскостным, часто одноцветным красным или голубым

фоном составлял еще одну особенность раджпутской миниатюры. ',

Вторую группу составляют миниатюры лирического характера, передающие на-

строения человека при помощи пейзажа. Лирическое настроение ясного весенне-

го дня в миниатюре «Девушка и лани» подчеркнуто плавными музыкальными ли-

ниями, яркими эмалевыми красками и напоминает строки Видьяпати, поэта XIV

столетия:

Давай пойдем туда,

где дышит все весной,

где лилии цветут,

пленяя белизной,

и полдень не томит,

а полночь так ясна,

где кажется пчелой

взошедшая луна.

Там девушка, томясь

предчувствием любви,

скрывает ото всех

желания свои.

Мажорный настрой в миниатюре «Танец Катак» (см. цв. вкл.) создают две гра-

циозные женские фигуры в разлетающихся нарядных сари со сцепленными рука-

ми, словно в экстазе взмывающие над землей.

* * *

Древняя Индия представляется некоей волшебной сказкой, чарующим сновиде-

нием. Врожденная созерцательность настраивала индуса на долгие размышления о

красоте развертывающихся перед ним пейзажей. Глубина мистических учений, раз-

мах поэтического творчества, полная пышных убранств архитектура, оригиналь-

ная пластика составляют удивительную самобытность индийской культуры, делая

ее особенно притягательной.

Контрольные вопросы и задания

1. Как отражена материальная культура Древней Индии в поэмах «Махабхарата» и

«Рамаяна»?

2. Расскажите об особенностях буддистской культуры Индии.

3. Расскажите об особенностях индуистской культуры на примере архитектуры и скуль-

птурного декора храма Кандарья Махадева в Кхаджурахо.

4. В чем состоит особенность могольской миниатюры?

36

КИТАЙ

Культура Древнего Китая формировалась на территории Восточной и Цент-

ральной Азии, где уже в I тысячелетии до н.э. сложились философско-религиоз-

ные учения, согласно которым природа воспринималась как живой организм, а про

цесс мироздания как результат взаимодействия небесного мужского начала Ян и

земного женского Инь в их 64 сочетаниях. В отличие от европейских культур, где

мерой вещей был человек, для китайского миропонимания эталоном являлась

природа. Пантеистическое мировосприятие китайцев, соединившись с рациона-

лизмом и традиционностью жизненного уклада, породило удивительную устой-

чивость форм в архитектуре и живописи.

Поскольку главной особенностью искусства Китая является его консерватизм,

целесообразнее знакомиться с ним не по историческим периодам, а по основным

направлениям.

1

Сведения о культуре Китая вплоть до 221 г. до н.э. - времени формирования пер-

вого централизованного государства империи Цинь - полулегендарны. Они восхо-

дят к мифам о золотом веке правления мудрых государей Срединного царства и от-

ражают представления китайцев о происхождении природы и человека из единой

первоосновы (единство макро- и микрокосма).

К древнейшим относится миф о происхождении Вселенной. Из хаоса появился первый

человек Паньгу, по мере роста которого произошло отделение неба от земли, а части тела

дали начало космическим явлениям и рельефу: дыхание стало ветром и облаками; голос

-громом; левый глаз - солнцем» правый - луной; конечности - четырьмя пределами земли;

локти, колени» голова - пятью священными горами; кровь ~ реками; волосы - деревьями и

травами; паразиты на его теле - людьми.

В представлении китайцев Срединное царство имело форму квадрата и находилось в

центре Земли под небом сферической формы, откуда и пошло название Поднебесная им-

перия.

В соответствии с пятью ориентирами в пространстве (центр и четыре стороны света) воз-

никла пятичленная модель мира с небесным правителем центра и владыками сторон света,

каждый из которых олицетворял планету, первоэлемент, время года и цвет. Владыкой цен-

тра, верховным небесным правителем» являлся Хуан-ди - «желтый император», олицетво-

рявший планету Земля (или Сатурн), магические силы Земли, желтый цвет. Повелителю

востока Фуси соответствовали планета Юпитер, дерево, весна, зеленый цвет; божеству за-

пада Шаохао - планета Венера, металл, осень, белый цвет; божеству юга Янь-ди - планета

Марс, огонь, лето, красный цвет; владыка севера Чжуаньсюй считался покровителем пла-

неты Меркурий, с ним соотносились вода, зима, черный цвет. Причем эти мифические пер-

сонажи отождествлялись с реальными людьми - императорами, военачальниками, сановни-

ками, что является отличительной особенностью китайской мифологии.

К тому же полулегендарному времени относится возникновение философских

систем конфуцианства и даосизма. Морально-этическое учение Конфуция (ок. 551-

479 до н.э.) исходило из идеи разумного, навечно установленного небом порядка:

власть государя считалась священной; также священным считалось соблюдение

1

Культуру Древнего Китая принято делить на несколько периодов по времени правления дина-

стий: Шан (или Инь) (XVI-XI вв. до н.э.), Чжоу и Чжаньго (1027-256 гг. до н.э. и 403-221 гг. до .н.э.),

Циьн и Хань (221-207 гг. до н.э. и 206-220 гг. до н.э.), Северная Вэй (386-535 гг.), Тан и Сун (618-907

и 960-1279 гг.), Мин и Цин (1368-1644 и 1644-1911 гг.).

37

норм этикета в отношениях между правителем и подданными, членами семьи, жи-

вущими и умершими. Вместе с тем право каждого человека на почет и уважение

определяли не богатство и власть, а образованность, гуманизм и чувство долга.

Основателем даосизма был древний мудрец Лао-цзы (VI в. до н.э,), создав-

ший теорию дао - пути к гармонии, которую можно обрести, ведя простую мудрую

жизнь. Метафорически дао уподоблялось воде, не имеющей формы, поэтому дей-

ствие трактовалось как недеяние: уступчивость, покорность, отказ от желаний и

борьбы, единство с первоосновой мира, обретение бессмертия. Такое созерцатель-

ное, поэтическое восприятие жизни, заложенное в учении Лао-цзы, стало опреде-

ляющим во всех областях художественной жизни Древнего Китая,

Наиболее зримым отражением пантеистического мировосприятия и представ-

лений о пятичленной модели мира является архитектура.

Основой китайской архитектуры служит каркасная ячейка тин, образованная

столбами и балками-перекрытиями. Стены, не являющиеся несущими элемента-

ми, могут заменяться легкими решетками, вокруг которых идут широкие обход-

ные галереи. Из-за обилия дождей в Китае издавна применялась четырехскатная

высокая крыша с сильно выступающими и загнутыми кверху краями для доступа

света. Эти массивные крыши крепились к опорным столбам при помощи подкро-

вельных кронштейнов - доугунов, благодаря которым кровля с плавно изогнутыми

углами служила надежной защитой от непогоды и зноя, вторя силуэтам окрест-

ных холмов.

Простоту форм зодчие оттеняли обилием декоративных элементов. Фигурная

резьба - драконы, фениксы, черепахи - сплошным кружевом покрывала карни-

зы, кронштейны, основания колонн, придавая архитектуре затейливый вид. По-

стройка сверху донизу разукрашивалась яркими зелеными, синими, оранжевыми

красками; резные кронштейны по-

крывались ярко-красным лаком и

позолотой; крыша, выложенная

глазурованной черепицей или ла-

кированными деревянными пла-

стинками голубого, зеленого и зо-

лотистого цветов, переливалась на

солнце подобно чешуе.

Особенностью архитектурного

стиля в Китае стали пагоды. Воз-

никшие в период распространения

в Китае буддизма, они служили

мемориальными хранилищами

буддийских реликвий. Шести- и

восьмигранные в плане пагоды со

сложным декоративным оформ-

лением возводились из кирпи-

ча в несколько этажей, каждый из

ко торых увенчивался изогнутой

кровлей. Со временем они стали

неотъемлемой частью китайской

архитектуры. Такова знаменитая

57-метровая октогональная пагода

Тэта, облицованная узорными гла-

зурованными плитками цвета ржав -

Китайский дворец