Хаитов P.M., Игнатьева Г.Л. Иммунология

Подождите немного. Документ загружается.

1.2.3. Определение иммунитета. «Формула» иммунного ответа

Иммунитет — особое биологическое свойство много-

клеточных организмов, в норме предназначенное для за-

щиты от инфекций и иных внешних патогенов, способ-

ных при попадании во внутреннюю среду

вступать

в

прочные связи с клетками и/или межклеточным веще-

ством. Носителями этого свойства служат специализиро-

ванные клетки — лимфоциты. Уникальным и отличитель-

ным свойством лимфоцитов как множества клеток явля-

ется способность распознавать большое множество

(~10

18

)

разнообразных и эволюционно незапланированных моле-

кулярных объектов (антигенов). Распознавание есть физи-

ческое связывание. После распознавания лимфоцит ини-

циирует и мобилизует как собственные, так и общевос-

палительные

механизмы^!ёстру_щии_11ов]эежденных

паю-

jsmiM^jimmEj^Qml3££Q_jmcTym^Twx

элиминация

из—

организма^аким

образом, кратко:

Иммунитет

= распоз-

1встшГ+

деструкция поврежденных тканей.

Иммунитет — по предназначению защитное свойство и по

сути относительное (относительно факторов, от которых надо

защищаться). Иммунитет как процесс и результат реализуется

только относительно внутренних свойств организма и свойств

антигена(ов), на которые реагирует иммунная система.

Ниже, подробно разбирая, что же представляет из себя

поэтапно иммунный ответ, мы увидим, что до того, как бу-

дет возможно распознавание антигена лимфоцитом, происхо-

дят процессы, «подготавливающие» эту возможность лимфо-

цитарного распознавания. И эти процессы — доиммунные вос-

палительные реакции в тканях, в первую очередь покровных, если

внешний агент проникает в организм через покровные ткани. Это

сосудистые реакции, реакции клеток покровных тканей, ре-

акции

лейкоцитов_К£ови

общевоспалительного

назначения_гг_

|фГШф^

^ав-целостТГОГо~5рЩнЩма^~'«вплетена>>

в него

неjcaKjiji^

ронняя и опирается в

своем^ункционйр^та^ш^^другие

си-

^у1

отвеТкаьГ

-процесс

можно определить

"и

рцу£_

Такое

понйш™£~ШмуВйтета

помогает ясно разобраться в

связях иммунной системы с различными патологическими

процессами в организме. В итоге любого правильного, нормаль-

ного, иммунного ответа должна произойти деструкция, т.е.

альтерация собственных клеток, поврежденных инфекцией,

травмой или любыми другими факторами. Альтерация всегда

31

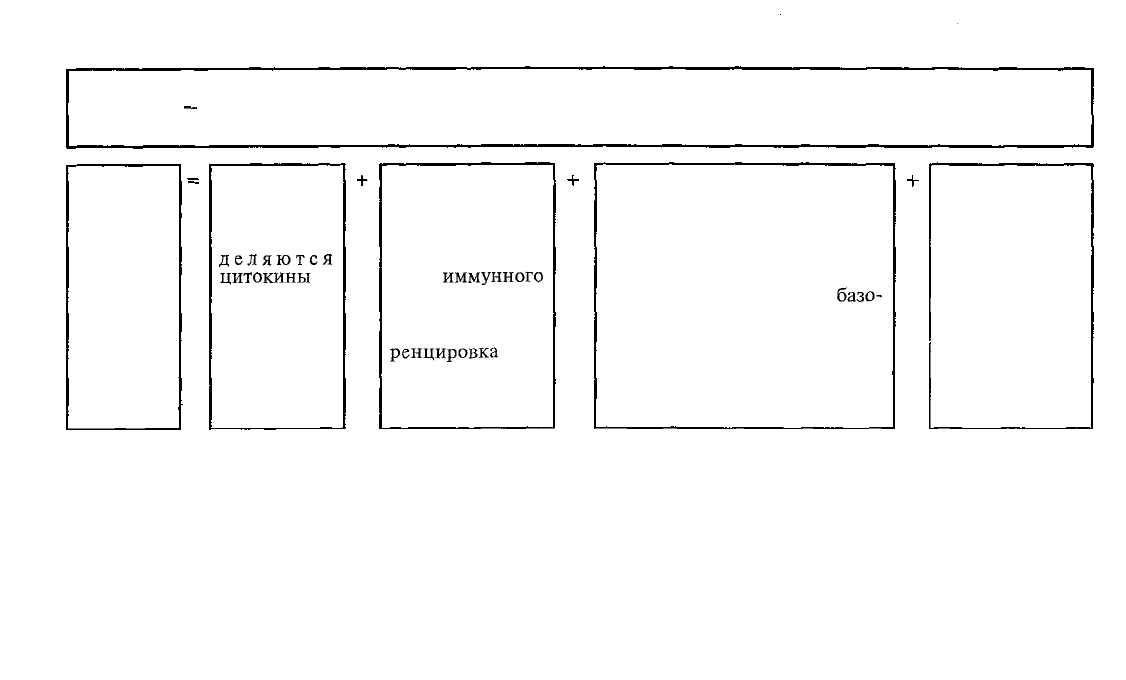

СХЕМА ИММУННОГО ОТВЕТА

Иммунный _ доиммунное воспаление + распознавание антигена лимфоцитом + деструкция антигена (иммунное

ответ

~

воспаление) + выведение продуктов распада антигена

Иммунный

ответ

доиммунное

воспаление в

покровных

тканях (вы-

деляются

цитокины и

хемокины,

активирующие

дендритные

клетки и эн-

дотелий со-

судов)

распознавание ан-

тигена лимфоци-

том в перифери-

ческих лимфоид-

ных органах (на-

чало

иммунного

ответа — проли-

ферация лимфо-

цитов и диффе-

ренцировка

эф-

фекторных меха-

низмов лимфо-

цитов)

деструкция антигена в тканях

(иммунное воспаление, при

котором лимфоциты «нанима-

ют») для деструкции себя и/

или лейкоциты общевоспали-

тельного назначения —

нейтрофилы, моноциты,

базо-

филы, тучные клетки, эозино-

филы или гуморальные лити-

ческие системы типа компле-

мента)

выведение про-

дуктов распада

антигена обще-

организменными

системами вы-

деления

сопровождается сосудистыми реакциями, рассчитанными на

тампонаду или рассасывание очага, и активным действием

клеточных и внеклеточных ферментативных расщепительных

систем, что и называют термином «воспаление»,

т.е.иммун-

ный ответ в норме обязательно и начинается и

заТЯнчивается

"восналештенгДотшмунное

воспаление организуют эпителиаль-

Тше

и

соединительнотканные

клетки покровных тканей, а

именно кератиноциты, фагоциты (нейтрофилы и макрофаги)

и тучные клетки, активируемые, например, белками комп-

лемента (С5а), которые в свою очередь приобретают актив-

ное состояние от контакта с широко распространенными в

земной биосфере микробными компонентами. Иммунное вос-

паление организуют лимфоциты, распознавшие свой антиген.

На деструкцию лимфоциты «нанимают» лейкоциты — все су-

ществующие их разновидности. Разные типы лимфоцитов

имеют в качестве партнеров разные типы лейкоцитов, что мы

подробно разберем дальше.

ПТНЛРИГТР.ТПЧТТГ»

невелико,

ТО

еГО

т

JIAII

ΙΚφοΙ

ности анализаторов

центральной^нервной

системы и организм

-^т--дув~ствует боли, отека,

потепления^покраснения

1

и_нарз^_

шения функции того

или

иного"

органаТ^ЕслЕГже

количество

распознаваемого и

удаляемого_антигена

относительно велико,

то организмначинает

чувствовать^

rubor,

tumor^color^

dolor et

ШГТак

же «с болью» проходит иммунный ответ на

ттюоое

количество

антигена, но при нарушенных пропорциях

или «неправильном» качестве компонентов иммунной систе-

мы. Так происходит при аллергических и истинных аутоим-

мунных заболеваниях. К патологии мы вернемся в соответству-

ющей главе. Теперь же перейдем к морфологии и

физиологии'

иммунной системы.

1.3. Исторические теории иммунитета

Наблюдения и эксперименты естествоиспытателей конца

XIX — начала XX вв. показывали, что сыворотка крови от жи-

вотного, переболевшего конкретной инфекцией и выздоровев-

шего, способна инактивировать инфекционность именно дан-

ного конкретного возбудителя, но не другого патогена. Отсю-

да следовало предположение, что в процессе борьбы организ-

ма с определенной инфекцией в крови появляются специфи-

ческие защитные антитела, которых нет в крови животного,

не болевшего данной инфекцией. Эти наблюдения и их тол-

кование, а также опыты К.Ландштейнера по получению спе-

цифических антисывороток против искусственно синтезиро-

ванных веществ явились предпосылкой для формулировки ги-

потетической инструктивной теории иммунитета, или теории

прямой матрицы. Согласно этим представлениям, все имму-

2 - 544 33

ноглобулины в организме исходно одинаковы, но при кон-

тактах с разными антигенами приобретают различия во вто-

ричной структуре — «приспосабливаются» по форме к моле-

куле антигена. Эти представления разделяли К.Ландштейнер,

Л.Полинг, Ф.Гауровитц.

На основании того же фактического материала допускали

иную гипотезу, предполагавшую, что в организме здорового

животного содержатся некие элементы специфических защит-

ных веществ в отношении разных инфекций, но в минималь-

ных количествах. Когда реальный патоген проникает в орга-

низм, он стимулирует выработку защитных веществ в отно-

шении себя уже в значимых количествах, которые могут быть

зарегистрированы и в экспериментах. Такая гипотеза получи-

ла название

селштивной_теоуии

иммунитета. Вероятно, впер-

вые она

была!^фЪрмулирттана~^Эщщом^(PJEhrlich)

в 1898 г.

под названием теории боковых

цепеТГ"Тлубоко

осмысленное

представление о естественном

отборе

факторов иммунитета

антигенами содержится в работах

Н.Йерне

(N.Jerne)

1953—

1955 гг. В дальнейшем в развитие идей Н.Йерне

Ф.М.Бернет_

(F.-M.Burnet) в 60-х годах сформулировал

'клонально-селШщ-

онную теорию иммунитета,

что

общепризнанно

соответствует

^ЖЙ^шитш1ьшгсти~й"по~сегодняшний

день, и мы еще будем

возвращаться к обсуждению соответствующего фактического

материала.

Защитные противоинфекционные свойства сыворотки кро-

ви от выздоровевших животных были настолько очевидны,

что соответствующий фактический материал послужил осно-

вой для формулировки в конце XIX в.

П.Эрлихом

гуморалъ-

ной теории иммунитета. В те же годы И.И.Мечников открыл

^защитную

фунтрШфагоцитоза

в «интересах» целостного

орга-"

'^изтаа-тг'Сформулировал

клеточную

теорпюиммунитета.

Как

мы уже

знае~м7~6оа

великих ученых

получили

в

1903

г. Нобе-

левскую премию за теории иммунитета.

В настоящее время термины «гуморальный» и «клеточный

иммунитет» имеют уже иной по своей конкретности смысл,

что мы будем разбирать в главах 7 и 8.

Глава 2. АНАТОМИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ

2.1. Органы, ткани и клетки иммунной системы

Анатомический синоним иммунной системы — лимфоидная си-

стема. Однако понять устройство и функционирование иммун-

ной системы можно, только проследив конкретные взаимо-

34

связи лимфоидной системы с другими системами организма,

но

крайней мере

с_системой

клеток крови и кровеносных

сосудов, я

.также

покровными тканями

(слизистыми

"оботтгш-,

камиикожей).

Эти

системы^—

ближайшие

нартнерр,

на ко-

торые в своей работе опирается система лимфоцитарного им-

мунитета. Более

того,

потогенетически

собственно лимфоци-

гы

— компонент системы крови: лимфоциты происходят из

^

кропи-ствшшвой

кроветворной

клетки.

Как мы увидим дальше, нельзя избежать

jmccMoxpeHHa

им-_

мунны'х

подсистем

baggejoHbix

тканей

—

кожи__и_

слизистых

аболочек~тГ7Г^жеПпе^ни,

что и понятно, учитывая такие

^ункд^НШмунитета,

как_защйту от

инфекщДлц>еаю-ШИ~нгГ

ЙеГ

а

я

МЙщевькГи

ИНГаляционньТР·

тшеттгния

В,<всганизме

взрослого здорового человека содержится око-

ло

<Го

13

|лимфоцитов,

т.е. примерно каждая

И^яклетка

тела —

лимфоцит.

Как они расположены в

организме?

Анатомо-

трпШ'олдёПческий

принцип устройства иммунной системы —

органно-циркуляторный.

Это значит, что есть ряд специализи-

рованных органов с организованной внутренней структурой.

При этом лимфоциты не «сидят» в лимфоидных органах по-

стоянно (в отличие от, например, гепатоцитов в печени), а

интенсивно рециркулируют между лимфоидными органами и

пелимфоидными

тканями через лимфатические сосуды и

кровь: через один лимфатический узел в 1 ч проходит

~10

9

лимфоцитов. Из общего количества лимфоцитов организма в

каждый момент времени в крови находится только 0,2—2 %.

Миграция лимфоцитов из крови в ткани и из тканей в кровь

происходит сквозь стенку сосудов, и механизм этой мигра-

ции включает в себя специфические взаимодействия опреде-

ленных молекул на мембране лимфоцита с определенными

молекулами на мембране клеток эндотелия стенки сосудов

.(хакие

молекулы

называют

адгезинами, селектинами,

интег-

ринами,

пот1щ^р£дедтр_амй

от

англ.

home

—

«дош^в^шс^"

"ле

место, предназначенное

данному"

лимфоциту

природой)^

"Эти"

взаимодействия

происходят

не"

в каком придется месте

сосуда, а в определенных местах, например в лимфатических

узлах — это эндотелий посткапиллярных венул. Процесс миг-

рации лимфоцитов, конечно же, не носит характер случай-

ного передвижения, а строго регулируется рядом факторов,

зависящих от местных тканевых и системных физиологичес-

ких «задач» организма (это мы разберем в разделе об иммун-

ном ответе).

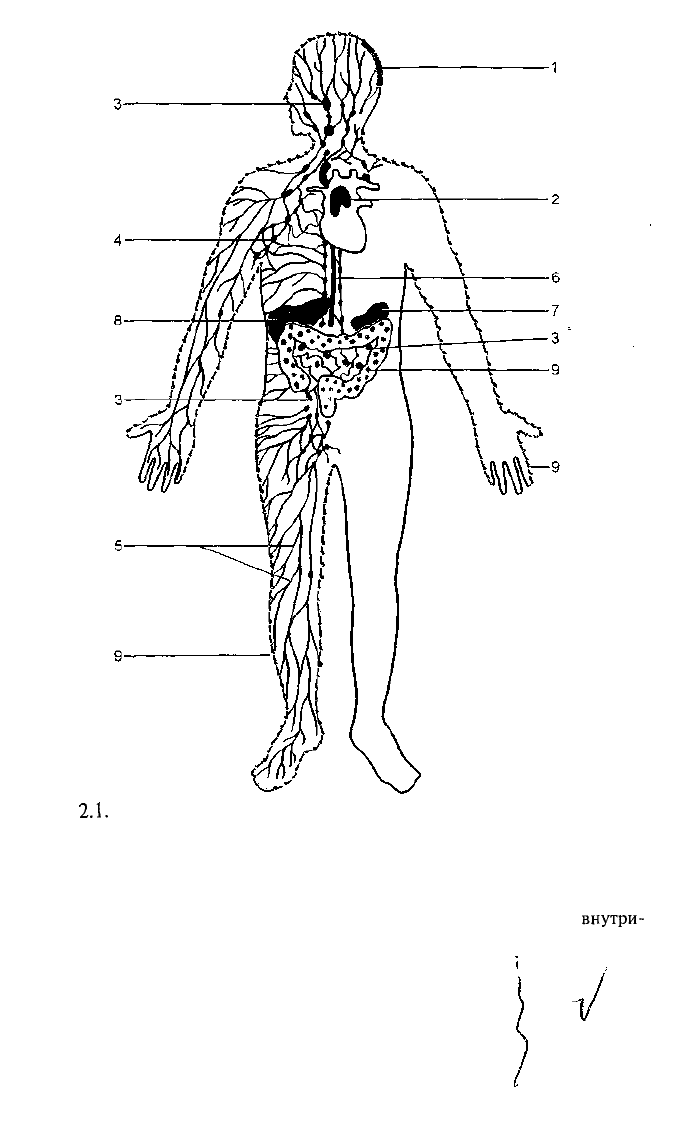

Выделяют следующие органы и ткани иммунной системы

(рис. 2.1).

1. Кроветворный костный

мозг

— центральный орган все-

го кроветворения, место обитания пула стволовых кро-

ветворных клеток.

2* 35

Рис.

2.1.

Локализация иммунной (лимфоидной) системы в организме

человека.

1 — кроветворный костный мозг; 2 — тимус; 3 — неинкапсулированная лим-

фоидная ткань слизистых оболочек; 4 — лимфатические узлы; 5 — сосуды

лимфодренажа покровных тканей (афферентные лимфатические сосуды); 6 —

грудной лимфатический проток [впадает в системную циркуляцию (кровь)

через верхнюю полую вену]; 7 — селезенка; 8 — печень; 9 —

внутри-

эпителиальные лимфоциты.

Инкапсулированные органы.

2. Тимус.

3. Селезенка.

4. Лимфатические узлы.

36

Ηеинкапсулированная

лимфоидная ткань

слизистых оболочек.

5. Лимфоидная ткань, ассоциированная с желудочно-ки-

шечным трактом (GALT — gut-associated lymphoid

tissues). Это миндалины, аденоиды, аппендикс, пейе-

ровы бляшки. Особой субпопуляцией являются внутри-

эпителиальные лимфоциты слизистой оболочки

киш-

ки (IEL —

intra-epitelial

lymphocytes).

6. Лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами/

бронхиолами (BALT — bronchial-associated lymphoid

tissue). IEL слизистой оболочки дыхательной системы.

7. Лимфоидная ткань других слизистых оболочек

(MALT — mucosal-associated lymphoid tissue).

8. Особые субпопуляции лимфоцитов в печени, которые

в качестве лимфоидного барьера «обслуживают» кровь

воротной вены, несущей все внешние, всосавшиеся в

кишечнике вещества.

9. Лимфоидная подсистема кожи, включающая в себя

субпопуляцию особых диссеминированных внутриэпи-

телиальных лимфоцитов кожи (IEL) и регионарные

лимфатические узлы и сосуды лимфодренажа.

10. Периферическая кровь — транспортно-коммуникацион-

ный компонент иммунной системы.

Кроветворный костный мозг и тимус называют централь-

ными органами иммунной системы потому, что на их терри-

тории происходит дифференцировка лимфоцитов из стволо-

вой кроветворной клетки, так называемый

лимфопоэз^

Лим-

фопоэз — это дифференцировка лимфоцитов от стволовой

кроветворной клетки до зрелого неиммунного лимфоцита. Зре-

лые неиммунные лимфоциты локализуются в периферических

лимфоидных органах и циркулируют между ними через кровь.

На территории периферических лимфоидных органов зрелые

неиммунные лимфоциты вступают в контакты с антигенпред-

ставляющими клетками. Если антигенраспознающий рецептор

лимфоцита связывает комплементарный антиген на террито-

рии периферических лимфоидных органов, где в норме со-

здаются все необходимые условия (корецепторные взаимодей-

ствия) для начала развития иммунного ответа, то лимфоцит

вступает на путь додифференцировки в режиме иммунного

ответа, т.е. начинает

пролиферировать

и продуцировать эффек-

торные

молекулы (цитокины, перфорин, цитолизины, гранзи-

мы и др. в зависимости от субпопуляции лимфоцита). Диффе-

ренцировку лимфоцитов на периферии после распознавания

антигена называют иммуногенезом. Зрелые неиммунные лим-

фоциты по-английски называют naive

^наивные)

i

или virgine

{девственные^-

^^—--^Jj

эязательным

процессом в начале иммуногенеза лимфоци-

37

тов в периферических лимфоидных органах является пролифе-

рация клонов лимфоцитов, распознавших антиген. В результате

иммуногенеза развиваются клоны иммунных или эффектор-

ных лимфоцитов, которые в англоязычной литературе назы-

вают armed (вооруженные) или effector (эффекторные) лим-

фоциты. Иммунные лимфоциты распознают антиген и орга-

низуют деструкцию в различных периферических тканях орга-

низма, где этот антиген присутствует.

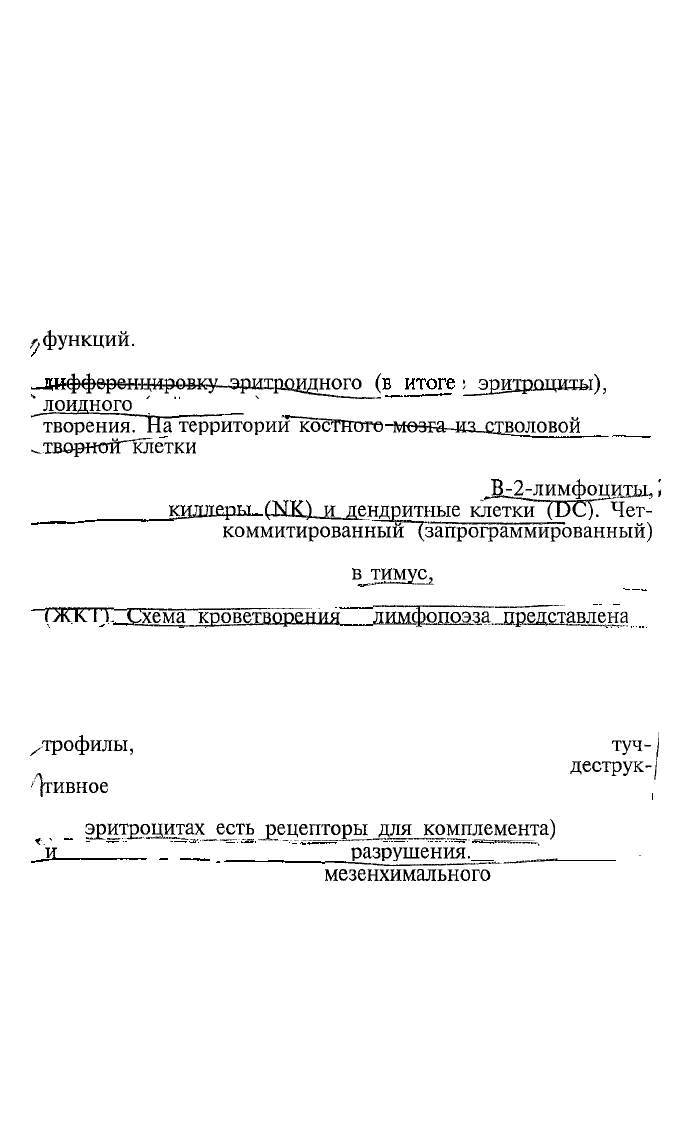

В костном мозге проходит дифференцировка всех лейко-

цитов крови. По выходе из костного мозга в периферичес-

кие ткани лейкоциты в норме уже никогда не будут проли-

ферировать (в отличие от лимфоцитов). В ответ на адекват-

ные сигналы 'извне они лишь будут активированы к выпол-

' нению своих предназначенных в процессе дифференцировки

лфункций.

Строма костного мозга поддерживает пролиферацию и

мие-

ффрфОррщ^(

_Jpjщ),

^лоидного

(лейкоциты) и мегакарйоцитарного ростков крове-

"творенияГНа

терригорииТёосТНото

мозг-а-из-сджшовой

крове-

^хвор«огйГклетки

образуется общая клетка — предшественник

всех лимфоцитов, из которой также на территории костного

мозга проходят поэз 3 из 4 ее потомков:

Д^^тимфоцитщ,',

нормальные

кидггрр^т

(^^)_и_дендритнь1е

клеткй~(РСУГЧет-

вертый потомок,

коммитированныи~(запрограммированный)

к дифференцировке в Т-лимфоциты, мигрирует для прохож-

дения поэза из костного мозга

BjrgMyCj

и какая-то часть — в

слизистые оболочки, в основном желудочно-кишечного тракта

(ЖКГ).

(^хёма^кроветворения

и

лимфопоэз^1тр^дЪтавленд

в

табл. 2.1.

Из табл. 2.1 видно, какие клетки входят в состав иммун-

ной системы. Истинные иммуноциты — это все варианты

лимфоцитов — Т, В, NK и DC. Непосредственные клетки —

сотрудники лимфоцитов — все варианты лейкоцитов — ней-

/грофилы,

моноциты/макрофаги, эозинофилы, базофилы,

туч-1

ные клетки. И даже эритроциты вносят свой вклад в

деструк-|

'^тивное

завершение иммунного ответа — транспортируют им-

мунные комплексы антигена с антителом и с комплементом

(на.

э^итр^щитах_есть

^e_цerrrc^I_JIля_Jωмплeмeнтa)

в печень

%г

селезенку для фагоцитоза и

разрушения.

JHZ—

Кроме названных клеток

мезенхимального"

происхождения,

в состав лимфоидных органов входят клетки стромы, это пре-

имущественно эпителиальные клетки эктодермального и эн-

тодермального происхождения, а также эндотелий сосудов, с

которым взаимодействуют все клетки — участники иммунно-

го ответа как целого и сквозь который происходит экстрава-

зация лимфоцитов и лейкоцитов при их миграциях.

Помимо клеток, «иммунологическая материя» представле-

на растворимыми молекулами — гуморальными факторами. Это

38

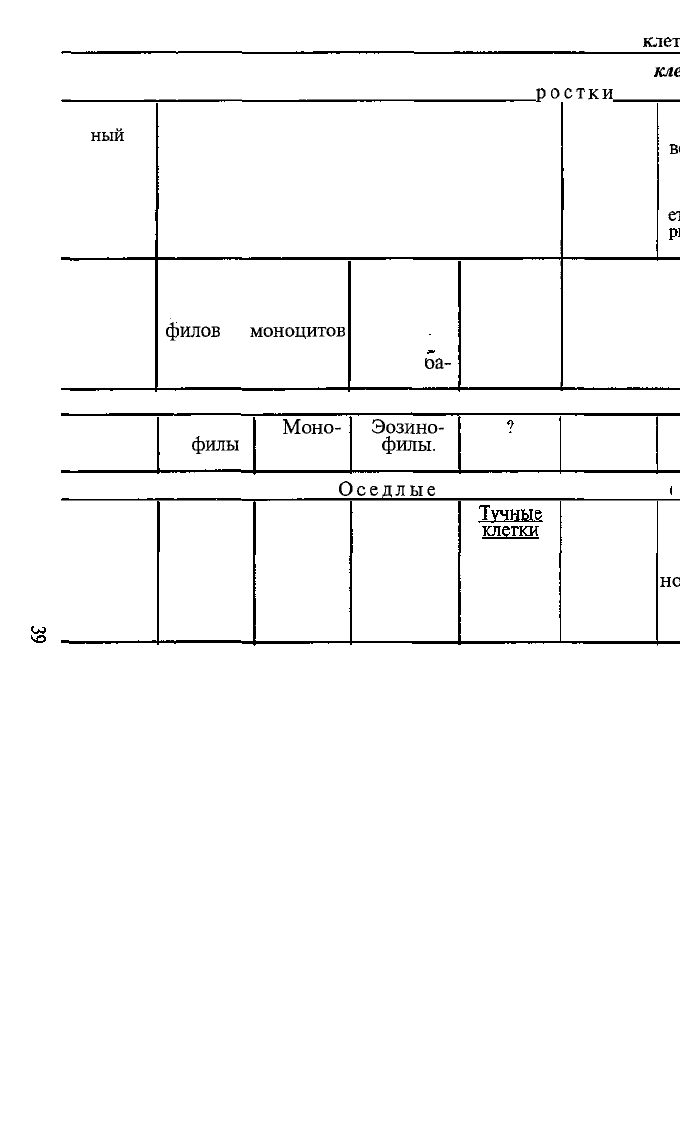

Таблица 2.1. Схема кроветворения из стволовой кроветворной

клеп

Стволовая кроветворная

кле

ростки

Эритроид-

ный

Миелоидный

Общая клетка-

предшественник

фагоцитов-нейтро-

филов

и

моноцитов

Общая

клетка-

предшест-

венник

эозинофи-

лов и

оа-

зофилов

Клетка-

предшест-

венник

тучных

клеток

Мегака-

риоци-

тарный

π

Βί

л

Т(

Η

ei

г

Зрелые клетки в перифериче

Эритро-

циты

Нейтро-

филы

Моно-

циты

Эозино-

филы.

Базофилы

Тромбо-

циты

В-

Оседлые

потомки в тканях

ι

Нет

Макро-

фаги

Нет

В

4

НО

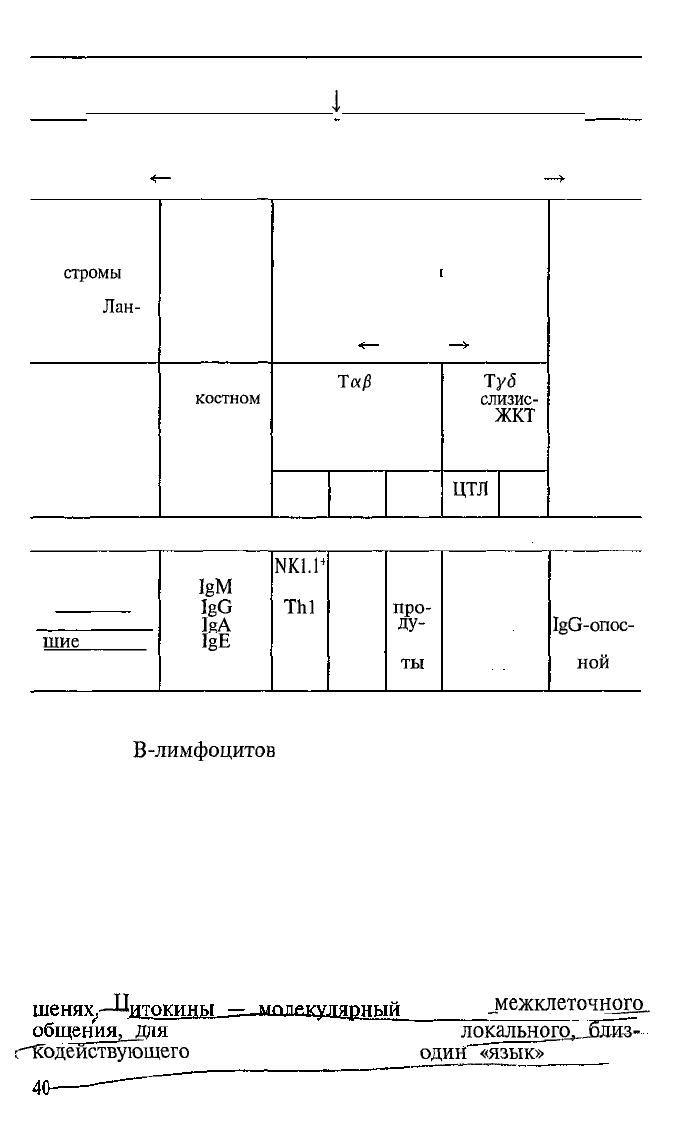

СХЕМА ЛИМФОПОЭЗА

Стволовая кроветворная клетка (костный мозг)

I

Коммитированная к лимфопоэзу клетка-предшественник

(общая для всех лимфоцитов)

I I

1

DC крови,

стромы

тимуса,

клетки

Лан-

герганса

Антиген-

представляю-

щие клетки

2

В-2

В-2

(в костном

мозге)

(в

CD4+

3

Т-лим-

фоцить

Та/3

тимусе)

CD8+

CD4-

CD8-

Ύγδ

(в слизис-

той

ЖКТ

преимуще-

ственно)

цтл

Th(?)

4

Нормаль-

ные кил-

леры

Функционально зрелые субпопуляции иммунных лимфоцитов и DC

Активирован-

ные

антиген-

представляю-

шие

клетки

Продуценты

igM

IgG

IgA

IgE

NKl.l

4

ThO

Thl

Th2

(Th3)

ЦТЛ

Ран-

ние

про-

ду-

цен-

ты

IL-4

ЦТЛ;

[ThO,

Thl,

Th2,

(Th3)]

(?)

Клетки-

эффек-

торы

IgG-опос-

редован-

ной

АЗКЦТ

продукты

В-лимфоцитов

— антитела (они же иммуноглобу-

лины) и растворимые медиаторы межклеточных взаимодей-

ствий — цитокины. Цитокины — это та молекулярная «мате-

рия», посредством которой лимфоцитарный иммунитет

«встроен», интегрирован в организм в целом. Цитокины вы-

рождены относительно тканевой дифференцировки клеток-

продуцентов, т.е. одни и те же гены цитокинов могут эксп-

рессироваться в клетках разной дифференцировки. Цитокины

(от греческих корней cyto — клетка, kinos — движение) —

молекулы, секретируемые клетками во внеклеточную среду с

целью воздействовать на другие клетки или на себя же, по-

дать сигнал к запуску тех или иных процессов в клетках-ми-

^Д

«язык»

^межклеточного.

^

большинства цитокинов —

локального^_бдиз-

гТсодействующего

взаимодействия, еще

один__«язык»

наряду с