Логинов И.П., Неволина Н.А. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная парадигма

Подождите немного. Документ загружается.

Принцип комплексирования обучения. Блоки учебных

дисциплин (основных, специальных и блок спецкурсов)

систематизируются по соответствующим модулям (этапам)

подготовки. Каждый базовый модуль представляет собой

комплекс учебных дисциплин, более адекватных его тематике

и основной учебно-функциональной задаче подготовки

профессионального руководителя. Принципиальная

особенность модульного обучения – изучение слушателями

иностранного (английского) языка в тесной привязке с

отработкой задач модуля.

Принцип индивидуализации обучения. Содержание

данного принципа проявляется в двух основных формах:

интерактивном проведении учебных занятий в ходе базовых

модулей обучения и наличие заключительного блока

индивидуального обучения, в который входят:

профессиональная стажировка, производственная практика,

разработка аттестационной работы и ее защита,

индивидуальный краткосрочный курс по запросу выпускника

программы МВА.

Принцип обратной связи. Технологически Проект

представляет собой

замкнутую систему обратных связей. Это достигается

выполнением следующих требований: прохождением

слушателями входного и выходного тестирования на каждом

модуле; проведением однодневного тренинга по результатам

первого модуля; трехдневной комплексной игры – по

результатам второго; научно-практической конференции – по

завершении третьего.

Практическая реализация данных принципов в Проекте в

ближайшей перспективе предоставит следующие возможности

(конкурентные преимущества) Высшей школе менеджмента:

- перейти к активной индивидуальной и профессиональной

подготовке слушателей на основе технологий дистанционного

обучения (взаимодействие с Институтом дистанционного

обучения);

10

- реализовать преподавание учебных дисциплин

программы МВА на иностранном (английском) языке;

- внедрить компьютерное сопровождение (на основе

программного приложения) всей системы академической

программы МВА (преподаватель высшей школы):

электронные учебные кейсы, пакет входных и выходных

компьютерных тестов; результаты текущей, промежуточной и

итоговой аттестации слушателей; учебные видеоматериалы в

формате DVD; электронные формы учебной документации и

др.

II. СУБЪЕКТНОСТЬ – РЕФЛЕКСИВНАЯ ОСНОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

РУКОВОДИТЕЛЯ

11

С позиций гуманистического (рефлексивного) подхода

человек рассматривается как саморазвивающаяся основа

1

и

система

2

общества. Следовательно, технология

рефлексивного управления организационным поведением

основана на понимания руководителем сил «живой системы»,

производящих движение в самом движении

3

. Рефлексивная

организация и самоорганизация социальных субъектов

отражает «синергетическое миропонимание»

4

природы их

деятельности (поведения). Основу такого понимания

формирует осмысление ряда методологических положений,

основными из которых (по мнению автора) выступают:

1

См.: Каверин, Б.И. Методология исследования соотношения

гуманизма и военной политики / Б.И. Каверин // Гуманизация

воинской деятельности и реформа вооруженных сил: Материалы

международной научно-практической конференции. – М. : ГА ВС,

1994. – С. 148.

2

Системы, наделенные рефлексией (рефлексивные системы), способны

весьма эффективно самоорганизовываться даже в условиях полного

отсутствия информационных контактов. Основу такого рода

самоорганизации определяют процессы имитации рефлексивными

системами представлений друг о друге и среде их взаимодействия (см.:

Лепский, В.Е. Субъективный подход и рефлексивные механизмы

манипулирования сознанием и поведением // Проблемы

информационно-психоло-гической безопасности / под ред. А.В.

Брушлинского и В.Е. Лепского. – М. : Институт психологии РАН, 1996.

– С. 84).

3

Начало деятельное по природе своей есть нечто движущее,

которое по характеру производимого движения в «живых»

системах может быть разделено на Силы, движущие жизнь в

организмах, и Силы, движущие дух (подразделяются на то, что

движет идеи в их развитии; на то, что производит формирование и

развитие чувства; и, наконец, на то, что движет волю) (см.:

Розанов, В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и

внутреннего строения науки как цельного знания / В.В. Розанов. – СПб.:

Наука, 1994. – С. 178).

4

Синергетическая теория доказывает, что управление

самоорганизующимися системами и контроль за ними уже не могут

осуществляться только посредством увеличения силового давления

на них. (См.: Котельников, В.А. Социолого-синергетический подход

к разработке социальных технологий / В.А. Котельников //

Российский журнал социальной работы. – 1995. - № 2. – С. 21).

12

во-первых, жизнь общества, отдельной личности, их

деятельность есть проявление форм самодвижения

действительности (рефлексивные самодетерминирующиеся

системы

1

);

во-вторых, в системах высокого уровня сложности

(человек, общество, природа) имеют место процессы

самоорганизации (возникновение, воспроизводство или

совершенствование динамических структур)

2

;

в-третьих, человек осуществляется в своих собственных

закономерностях, понимание которых зиждется на

осмыслении функционирования закона рефлексивных

движений (знание “Я” превращает рефлексивные движения в

деятельность, поведение)

3

.

1

См.: Станкевич, Л.П. Проблемы целостности личности:

гносеологический аспект / Л.П. Станкевич. – М. : Высш. шк., 1987. –

С. 47.

2

См.: Философский энциклопедический словарь. – М. : Философская

энциклопедия, 1983. – С. 591.

3

См.: Юркевич, П.Д. Философские произведения / П.Д. Юркевич. –

М. : Правда, 1990. – С. 154, 157.

13

Следовательно, благодаря рефлексии самосознание

предстаёт «живым» инструментом самоорганизации

личности

1

, а недооценка рефлексивного фактора ведет к тому,

что система может снизить или «выключить» потенциал

жизнедеятельности человека. Как только человек «сползает» с

духовного уровня на душевный (психический), так начинается

процесс потери власти над собой. Люди как бы «теряют» себя,

по образному выражению О. Мандельштама – живут, не

чувствуя страны

2

. Следовательно, основу субъектности как

рефлексивную «самосборку» многообразия жизни в

конкретном человеке

3

образуют механизмы саморегуляции и

саморазвития. Известно, что самоорганизация как спонтанное

образование новых структур и организация как сознательное

упорядочение выступают как единые, взаимодополняемые

формы согласования поведения социальных индивидов

4

. В

этом отношении представляет интерес рассуждение И.П.

Павлова о том, что человек есть «машина», но в горизонте

нашего современного научного видения – единственная

высочайше саморегулирующаяся

5

. Заметим, что в ряде

научных исследований способность к саморегулированию

рассматривается как основной фактор надежности

(эффективности) деятельности и поведения человека

6

.

1

См.: Иванов, В.Н. Социальные технологии в современном мире /

В.Н. Иванов. – М. : Славянский диалог, 1996. – С. 119.

2

См.: Щедровицкий, П.Г. Русский мир. Возможные цели

самоопределения / П.Г. Щедровицкий // Независимая газета. – 2000. – 11

февраля.

3

Содержание субъектности коллективного (комбинаторного)

субъекта деятельности в настоящем учебном пособии авторы не

рассматривают.

4

См.: Романов, В.Л. Социальная самоорганизация и

государственность. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / В.Л. Романов. – М. :

Изд-во РАГС, 2003. – С. 208.

5

См.: Павлов, И.П. Избранные произведения / И.П. Павлов. – М.,

1951. – С. 394.

6

См.: Юзвишин, И.И. Основы информациологии : учебник / И.И.

Юзвишин. – М. : Информациология; Высшая школа, 2000. – С. 383.

14

Исследование проблемы субъектности в качестве

рефлексивной основы профессионализации поведения ставит

вопрос о рефлексивном статусе антропологических пределов

самоосуществления и самоорганизации поведения социального

субъекта.

Антропологические пределы самоосуществления

15

Функция жизнедеятельности человека проявляется в двух

соответствующих антропологических пределах его

самоосуществления

1

. Для осуществления своей

жизнедеятельности человеку постоянно требуется «Рефлекс

самого себя»

2

как способ быть самим собой. Данный феномен

предметно проявляется в форме самовыражения,

самоутверждения и самодеятельности. «Рефлекс самого себя»

выступает одной из постоянных природных потребностей

человека – потребности проявлять себя (знать, что это сделал

Я). С другой стороны, при осуществлении своей

жизнедеятельности человек постоянно испытывает эффект

«Невыразимости самого себя». Во всех своих жизненных

проявлениях он предельно не может выразить себя, полностью

реализовать свой потенциал, свои личностные и

профессиональные качества. Данное обстоятельство,

формирует в сознании человека систему интенциональных

констант (устойчивых намерений), проявляющихся в

стремлении к личной свободе, независимости духа,

творческому действию. В этом отношении актуальна мысль

В.Франкла о том, что сущность человеческого существования

заключена в его самотрансценденции (быть человеком значит

выходить за пределы самого себя)

3

. Данная система интенций

1

Антропологические пределы самоосуществления человека

рефлексивно взаимосвязаны и взаимозависимы, образуя

пространство субъектности как самореферентную его

идеальность. Во внутреннем плане «Рефлекс самого себя»

отражает коммуникативную рефлексию, а «Невыразимость

самого себя» - интенциональную рефлексию субъекта

деятельности (поведения). Во внешнем плане антропологические

пределы самоосуществления проявляются как способность человека

к социальной организации («Рефлекс самого себя») и социальной

самоорганизации («Невыразимость самого себя). Следовательно,

субъектность – интегральная форма выражения

самореферентности (самореферентной сущности) человека.

2

См.: Ловелле, Р.П. Психотерапевтическое лечение фобических

состояний и посттравматического стресса / Р.П. Ловелле. – М. :

Факел, 2000. – С. 106.

3

См.: Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М., 1990. –

С. 51.

16

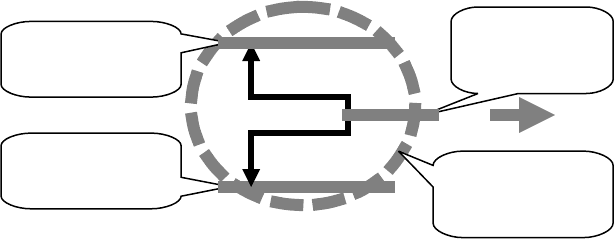

(рис. 1) – ментальный мета-мотив самосовершенствования

человека (Чело, обращенное в Век).

Рис 1. Модель саморазвития деятельности человека

Деятельность – системообразующая форма субъектности

человека – имеет синергетическую природу. Механизмом

субъектности человека выступает рефлексивная

самоорганизация таких уровней его энергетики, как:

экзистенционального, субстанционального, феноменального и

«со-бытийного».

Экзистенциональный уровень субъектности – результат

рефлексивной самоорганизации таких форм существования

человека, как: «Невыразимости самого себя», «Рефлекса

самого себя» и «Интенциональности самореализации». Игра

выступает рефлексивной функцией самоорганизации данных

экзистенций в хаосе природы.

Субстанциональный уровень субъектности – результат

рефлексивной самоорганизации таких сущностных форм

проявления человека, как: «Человека разумного», «Человека

социального» и «Человека деятельного». Культура выступает

рефлексивной функцией самоорганизации данных субстанций

в хаосе общества.

17

«НСС»

«РСС»

ИНТЕНЦИОНАЛЬ-

НОСТЬ

САМОРАЗВИТИЯ

ЧЕЛОВЕКА

«РЕФЛЕКС

САМОГО СЕБЯ»

«НЕВЫРАЗИМОСТЬ

САМОГО СЕБЯ»

РЕФЛЕКСИВНАЯ

САМООРГАНИЗАЦИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Феноменальный уровень субъектности – результат

рефлексивной самоорганизации таких форм проявления опыта

человека, как его осознанность, мотивированность, эргичность

(волевая природа) и алгоритмизированность. Нравственность

выступает рефлексивной функцией самоорганизации данных

состояний в хаосе деятельности и поведения.

«Со-бытийный» уровень субъектности – результат

рефлексивной самоорганизации таких уровней энергетики

человека, как экзистенциональный, субстанциональный и

феноменальный. Реальность выступает рефлексивной

функцией самоорганизации данных явлений в хаосе жизни.

Следовательно, субъектность представляет собой

совокупность жизненных сил человека к воспроизводству и

совершенствованию его жизнеосуществления

(жизнедеятельности). Выделяют три основные и

взаимосвязанные формы субъектности: индивидуальную,

социальную и профессиональную.

Индивидуальная субъектность – неповторимое

своеобразие «со-бытия» (идеальной модели бытия –

внутреннего мира) человека, отражающее его творческий

потенциал и ресурс в воспроизводстве и совершенствовании

свой жизнедеятельности. Носителем индивидуальной

субъектности человека выступает индивид.

Социальная субъектность – способность человека

воспроизводить и совершенствовать свою жизнедеятельность

социально-организованными средствами и система знаний,

умений и навыков участия в общественной жизни и влияния на

решение социально значимых проблем общества. Носителем

социальной субъектности человека выступает личность.

18

Профессиональная субъектность – способность человека

воспроизводить и совершенствовать в своем

жизнеосуществлении профессиональную культуру

деятельности. Носителем профессиональной субъектности

человека выступает специалист. Профессиональная

субъектность опосредует в себе индивидуальную и

социальную субъектности и непосредственно детерминирует

организационное поведение сотрудников организации.

Профессиональная деятельность (поведение) одновременно

реализуется в единой синкретической системе, элементами

которой выступают Природа, Общество и Человек.

Рефлексивная культура профессиональной деятельности –

необходимое условие полного раскрытия и использования

потенциала субъектности человека.

Содержание профессиональной субъектности человека

(например, руководителя) образует единство таких

функциональных элементов, как образ, потенциал (ресурс),

противоречия, ограничения и ошибки деятельности

(управления).

Образ (модель) деятельности – это результат рефлексии

руководителем системы элементов, образующих его

деятельность. Основными слагаемыми образа деятельности

выступают: исходное представление о деятельности (ее цель,

задачи, способности, опыт, статус и обязанности субъекта);

конечное представление о деятельности (результативность и

эффективность ее осуществления, удовлетворенность от

процесса труда, уровень самореализации субъекта);

контекстное представление о деятельности (условия ее

осуществления, социальные последствия и ответственность

субъекта).

19