Лотман Ю.М. Сборник работ (Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа)

Подождите немного. Документ загружается.

Комментарий

251

хологического параллелизма в рамках художественного синкретизма. См.

раздел «Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтичес-

кого стиля» в книге: Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая

школа, 1989.

С. 82. ...нам придётся наряду с внутритекстовыми кон

струкциями и отношениями выделить внетекстовые... — В за-

ключение этого блестящего параграфа Ю.М.Лотман формулирует

важнейшее положение поэтики о связи текста с другими текстами. Эта идея

стала одной из центральных для ряда исследователей и развивалась как

теория подтекста, затем интертекста, затем паратекстуальности, или транс-

текстуальности. Современный уровень разработки проблемы освещен в

обширном труде: Genette G. Palimpsestes: La litterature au second degre.

Editions du Seuil, 1992.

C. 85. ...сложность структуры находится в прямо про-

порциональной зависимости от сложности передаваемой

информации. — Согласно ряду исследований, сложность структуры и

сложность передаваемой ею информации находятся не в функциональной, а

в вероятностной зависимости и связаны положительной корреляцией.

Попытки подойти к искусству с позиций теории информации, казавшиеся

столь перспективными на рубеже 1950 —60-х гг., сколько-нибудь

значительных результатов не дали. Было введено, в отличие от информации

семантической, понятие эстетической информации: Моль Л. Теория

информации и эстетическое восприятие. М.: Мир, 1966. С. 201—229.

Однако формализовать понятие эстетической информации и выразить

математически не удалось.

С. 86. ...объём информации... — Согласно данным одного

эксперимента, в телефонном разговоре двух девушек по 29% слов однознач-

но восстанавливаются остальные 71%; в газетной статье по 33% слов

однозначно восстанавливаются остальные 67%; в стихотворном тексте,

несмотря на «подсказки» метра и рифмы, по 60% слов однозначно восста-

навливаются остальные 40% (в разговоре девушек

71 %

слов «свободен от

информации», в газетной статье 67%, в стихотворном тексте 40% (Fonagy I.

Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung // Poetics. Poetyka.

Поэтика. Warszawa, 1961. S. 592).

C. 88. Все его элементы суть элементы смысловые. — С данным

утверждением полезно сопоставить мнение Л.В.Щербы о том, что в поэти-

ческом тексте наряду с «важным, существенным» следует различать «упако-

вочный материал», более или менее нейтральный в смысловом и

художественном отношении (Щерба Л.В. Избранные работы по русскому

языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 32).

С. 92. ...Ohrphilologie... Правильно Ohrenphilologie. — Влиятельная шко-

ла «слуховой» филологии, противопоставившая себя филологии «зрительной»

"а рубеже XIX —XX вв. Труды её основоположника Э.Сиверса собраны в

книге: Sievers E. Rhythmisch-melodische Studien. Heidelberg: К. Winter, 1912.

Его последователями были Ф.Саран, Э.Рейнгард, Э.Скрипчер и др. В России

его работы принимали во внимание Л.В.Щерба, В.М.Жирмунский,

Б.М.Эйхенбаум, Ю.Н.Тынянов.

С. 95. Богатыми называются рифмы с большим числом

повторяющихся звуков, бедными — с малым. — Раздел о богатых и

бедных рифмах имеется в книге: Жирмунский В.М. Рифма, её история и

252

Комментарий

теория. Пг.: Acadeiiiia, 1923. Богатыми называются такие рифмы, в которых

оба рифмующих слова имеют перед ударной гласной фонемой одну и ту же

согласную: изгНанья воспомиНанья: такая согласная называется

опорной. Бедной называется рифма, в обоих рифмующих словах которой

совпадают только конечные ударные гласные: брегА : вратА. Отношение

к богатым/бедным рифмам и во Франции, откуда пришла и сама проблема, и

терминология, и в России, и в Англии, и — в меньшей степени — в

Германии было исторически изменчивым.

С. 116. .„оппозиционные пары... — Анализ по бинарным оппозициям

— один из важнейших приёмов исследования в лингвистике, особенно в фо-

нологии и в этнологии.

С.

116. ...вверх и вниз от определённого горизонта. — Данное

представление развития не получило.

С.

121. ...пушкинское восприятие «Евгения Онегина» вполне

поддаётся исследовательскому конструированию. Изучению «Ев-

гения Онегина», в частности отношению к нему самого Пушкина, посвящен

ряд трудов Ю.М.Лотмана, крупнейшего современного пушкиниста. Важней-

шие среди них: Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту, 1975;

Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л.: Просвещение,

1980;

изд. 2-е: 1983. Статьи: К эволюции построения характеров в романе

«Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. Т.З. М., Л.:

Наука, 1960; Из истории полемики вокруг седьмой главы «Евгения

Онегина» // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л.: Наука, 1963;

Художественная структура «Евгения Онегина» // Учёные записки Тартус-

кого гос. университета. Вып. 184. Труды по русской и славянской филологии.

Т. 9: Литературоведение. Тарту, 1966 (перевод на английский язык в кн.:

Russian Views of Pushkin's Eugene Onegin. Bloomington, 1988).

С 123. Ударение... — Ю.М.Лотман рассматривает стих шестистопного

ямба. Нечётные слоговые позиции в ямбе слабые (не-икты), чётные слоговые

позиции — сильные (икты). На не-иктах, как правило, располагаются безу-

дарные слоги, могут также помещаться односложные ударные слова. На

иктах располагаются как ударные, так и безударные слоги. Таким образом,

первичный ритм шестистопного ямба возникает за счет правильного чередо-

вания слабых и сильных слоговых позиций (не-иктов и иктов) :

не-икт, икт, не-икт, икт, не-икт, икт, не-икт, икт, не-икт, икт, не-икт,

икт.

В стихе, который рассматривает Ю.М.Лотман, ударения располагаются на

первом, третьем, четвёртом, шестом иктах. Это чередование ударений

образует вторичный ритм.

С.

125. Скандовка, действительно, выявляет реально сущест-

вующий ритмический рисунок... — Вопрос о скандовке современной

наукой о стихе снят как не имеющий отношения к структурно-

семиотической проблематике.

С. 126. 0,± 1, 0,± 1, 0,±1, 0,±1, |0]. — Введённый здесь способ пред-

ставления метра нельзя считать удачным; он не удержался.

С.

147. ...вопрос об этом значении остаётся весьма за

туманенным. — Как было сказано в примечании к с. 24, за 1960—1980

гг. в решении проблемы собственной семантики стихотворных метров достиг-

нут важный прогресс.

Комментарий

253

С.

148. ...факт более или менее строгого соответствия

реальных поэтических текстов середины XVIII в. метрическим

схемам... — Уже в первой написанной им оде Ломоносов, близко следуя

ритму оды немецкого поэта И.Х.Гюнтера на заключение мира с Турцией,

дал на первом икте 99,3% ударений, на втором —

87,1%,

на третьем —

86,1

%, на четвёртом 100%. С годами процент ударений на иктах умень-

шался (Тарановски К. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953. С. 70

—

72).

См.

также статью В.М.Жирмунского: Оды М.В.Ломоносова «Вечернее» и

«Утреннее размышление о Божием Величестве» // Русская литература

XVIII века и её международные связи. Л.: Наука, 1975; наблюдения над

ритмом четырехстопного ямба здесь использованы для датировки од.

С.

159. ..А.Потебня, высказавший ... мнение о том, что весь

текст художественного произведения является, по существу,

одним словом. — У А.А.Потебни имеется ряд высказываний подобного

рода, например: «Находя, что художественное произведение есть синтез

трех моментов (внешней формы, внутренней формы и содержания),

результат бессознательного творчества, средство развития мысли и

самосознания, т.е. видя в нём те же признаки, что и в слове, и наоборот —

открывая в слове идеальность и цельность, свойственные искусству, мы

заключаем, что и слово есть искусство, именно поэзия» (Потебня А.А.

Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 190). Необходимо учитывать,

что в целом концепция Потебни с точки зрения структурно-семиотического

метода неприемлема (это видно уже из приведённого высказывания Потеб-

ни,

где форма и содержание рассматриваются как отдельные моменты, хотя

и в синтезе), как неприемлема она была и для формальной школы, история

которой почти что началась со статьи В.Б.Шкловского «Потебня», на-

писанной 30 декабря 1916 г., где об этом сказано недвусмысленно (Поэтика.

Сборник по теории поэтического языка. II. Пг.: ОПОЯЗ, 1919).

Ф

С.

172. «Мы» превратилось из субъекта в объект,

наблюдается извне и подлежит осуждению. — Следует иметь в

виду, что «Дума» Лермонтова написана под впечатлением от «Философи-

ческого письма» Чаадаева, откуда заимствована и сложная структура место-

имения «мы». Сравним, например: «движемся вперёд, но по кривой линии,

т.е.

по такой, которая не ведёт к цели» (Чаадаев); «И жизнь уж нас томит,

как долгий путь без цели...» (Лермонтов); «они не видят, что этому равноду-

шию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равноду-

шие к добру и злу» (Чаадаев); «К добру и злу постыдно равнодушны...»

(Лермонтов).

С.

174. ...чуть ли не единственным безусловным признаком

стиха является его графическая форма. — В современной науке о

стихе получило признание определение Б.Я.Бухштаба, согласно которому

стихотворная речь — это речь с двойным членением: наряду с син-

тагматическим членением, присущим любой форме речи, речь стихотворная

делится еще и на стихи — отрезки, соотносимые между собой (Бухштаб Б.Я.

Об основах и типах русского стиха // International Journal of Slavic

Linguistics and Poetics. XVI. 1973. P. 110, 111.

С 174. Стих — это единица ритмико-синтаксического и

интонационного членения... — Вопрос о ритмико-синтаксических

фигурах впервые был поставлен в работе: Брик О.М. Ритм и синтаксис //

Новый Леф. 1927, №

3 — 6

(неоднократно перепечатывалась).

С.

179. Наивные попытки семантизировать интонации ямба и

хорея... — См. примечание к с. 24. На английском материале проблема се-

254

Комментарий

мантики ямба и хорея интересно и убедительно рассмотрена в кандидатской

диссертации: Оганесова Н.Г. Метр стиха и семантика. М., 1982 / МГПИЯ.

С. 182. ...выполняющая роль стопы типовая метрическая

интонация. — Данное место не вполне ясно. Если в древнегреческом и

латинском стихосложении, где существовала реальная связь с музыкой,

стопа была реальностью наподобие музыкального такта, в русском

стихосложении стопа — условность,

*

от которой современная теория

отказалась.

С. 184. Составляющие его слова теряют самостоятельность...

— Ю.Н.Тынянов назвал это свойство единством и теснотою стихового ряда;

см.:

Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М.: Советский

писатель, 1965. С. 66.

С. 190. ...три терцины... — Трехстишия Метерлинка не образуют тер-

цин

:

у них иная последовательность рифм.

С. 195. Пушкин ... избирает их для ... «Графа Нулина»... —

Ошибка: «Граф Нулин» написан астрофическим стихом.

Глава

III

Текстовые и внетекстовые структуры

С. 201. Проблема текста. — Сегодня хорошо видно, что в этой

исключительной по судьбе небольшой книге, открывшей мощное научное

направление, данный и следующий параграфы выдвинули наибольшее коли-

чество идей, вошедших в теорию литературы. К ним принадлежат разработка

теории текста (оригинальный вклад в теорию текста как новую научную

дисциплину, осознавшую себя именно в 1960-е гг.); теории внетекстовых

связей; исследование, вслед за Ю.Н.Тыняновым, эквивалентов текста;

описание эстетических систем, ориентированных на отказ от «ху-

дожественности»; и систем, ориентированных на эстетику тождества; а также

ряд других положений.

С. 205. Художественный текст у формалистов оказывался

раздробленным на определённую номенклатуру приёмов,

оторванных от целей творчества, эстетического мышления,

истории литературы или очень примитивно с ними связанных.

— Оо односторонности такой точки зрения было сказано в примеч. к с. 25.

Р.Якобсон, завершая книгу «О чешском стихе: Преимущественно в

сопоставлении с русским» (s.l.: ГИЗ, 1923), как раз подчёркивает недос-

таточность лингвистической точки зрения для объяснения судеб

стихотворной речи: «Думаю, что стихосложение никогда не может быть вы-

ведено целиком из наличного языка. Если стихосложение — искомый X, и

нам даны лишь просодические элементы языка, мы получаем неопреде-

лённое уравнение, т.е. возможность нескольких значений для X. Историчес-

кий выбор того или иного решения из ряда мыслимых объясняется

явлениями, лежащими вне пределов фонетики данного языка, а именно на-

личной эстетической традицией, отношением данного поэтического течения

к этой традиции и культурными влияниями» (с. 118). Великолепную работу

«"Хождение за три моря" Афонасия Никитина как литературный памятник»

(«Вёрсты», I. Париж, 1926) Н.С.Трубецкой открывает убедительными рас-

суждениями о недостатках истории древней русской литературы как науки.

Комментарий

255

Важнейший из них он видит в неумении воспринимать произведения древней

письменности как художественную ценность (порок, устранённый значи-

тельно позже трудами прежде всего И.П.Ерёмина и Д.С.Лихачёва). Трубец-

кой продолжает: «Чтобы выйти из этого затруднения, у нас есть только одно

средство. Надо подойти к произведениям древнерусской литературы с теми

же научными методами, с которыми принято подходить к новой русской ли-

тературе, ко всякой литературе вообще. В этом отношении как раз в по-

следнее время создано могучее средство научного исследования литературы.

Это средство — «формальный метод». Применение этого метода к изучению

древнерусской литературы раскрывает перед исследователем совершенно не-

ожиданные горизонты: произведения, которые прежде было принято считать

^бесхитростными», оказываются сотканными из «приёмов», при этом, боль-

шею частью, довольно «хитрых». И каждый такой «приём» имеет не только

свой смысл, свою цель, но и свою историю» (цитируем по перепечатке этой

статьи в изд.: Trubetzkoy N.S. Three Philological Studies. / Michigan Slavic

Materials. No. 3. Ann Arbor, 1963, P. 26). Как видим, Якобсон, Трубецкой (и

другие участники формальной школы) постоянно держат в поле зрения

именно проблемы эстетические, историко-литературные, телеологические.

Следует учитывать, что теория «остранения», выдвинутая Шкловским и при-

нятая формальной школой, является по сути своей теоретико-

информационной задолго до возникновения теории информации. Согласно

теории «остранения», приём тем эффективнее, чем он неожиданнее. Для

комментируемого труда, в котором идеи теории информации постоянно

держатся в поле зрения, данное соображение должно быть существенно.

С. 219. „.опыты построения порождающих моделей

поэтического текста. — Идея порождающей поэтики перенесена из

лингвистики. Порождающая, или генеративная лингвистика возникла в

США в 1950-х гг. в трудах Н.Хомского и широко распространилась в 60-е

гг. Русский перевод: Хомский Н. Синтаксические структуры//Новое в

лингвистике. Вып. 2. М., 1962.

С. 222. ...средневековое искусство... — Академик Д.С.Лихачёв

подробно исследовал эстетику «тождества», присущую древней русской

(средневековой) литературе и определил её термином «литературный этикет»

(Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы, изд. 3-е. М.: Наука,

1979,

С. 80-102).

С. 232. Выражения «участок», «загорать в обороне»... —

Ю.М.Лотман, участник Великой Отечественной войны, знает значения этих

выражений по собственному опыту.

Заключение

С. 240. ...подобно живой клетке, искусство являет нам одну из

наиболее сложных структур... — В начале 1960-х гг. место искусства,

художественных систем в ряду иных явлений определялось с точки зрения

кибернетики следующим образом. Простые, механические структуры близки

к состоянию жёсткой детерминированности; биологические структуры

(сложные) построены на сложном переплетении детерминистического и ве-

роятностного принципов организации; социальные, в том числе ху-

дожественные структуры, сверхсложные, функционируют на основе вероят-

ностного принципа (Колмогоров А.Н. Жизнь и мышление с точки зрения

кибернетики // Опарин А.И. Жизнь, её соотношение с другими формами

Движения материи. Колмогоров А.Н. Жизнь и мышление с точки зрения

256 Комментарий

кибернетики. М., 1962; Эшби У.Р. Конструкция мозга. М.: Иностранная ли-

тература, 1962).

С.

245. Этим вопросам ... автор надеется посвятить в

дальнейшем специальные разделы своего труда. — См. преамбулу к

нашим комментариям.

Позволю себе несколько слов более общего и более личного

характера в качестве послесловия к комментарию. У меня со-

хранились заметки — их немного, всего четыре страницы, —

которые я сделал в 1964 г. при чтении «Лекций по структу-

ральной поэтике». Но и без заметок я помню то чувство осво-

бождения мысли, которое почти независимо от её содержания

принесла нам книга Ю.М.Лотмана. Тем, кто этого не пережил,

трудно это представить, подобно тому как нам всем сегодня

трудно представить себе, как потрясло в своё время мыслящих

людей «Философическое письмо» Чаадаева или письмо Белинс-

кого к Гоголю из Зальцбрунна от 15 июля 1847 г.

Одновременно в Тартуском университете на той же кафедре

разворачивалось под руководством З.Г.Минц изучение Блока и

его времени. Подобно тому, как концепция Ю.М.Лотмана

противостояла хилой официозной теории литературы с её

заклинаниями о единстве формы и содержания, научное

направление З.Г.Минц противостояло официозной истории ли-

тературы рубежа веков, которая покоилась на двух постулатах:

1) шаг вправо, шаг влево считается за побег (из советского ли-

тературоведения) и 2) в случае побега стреляю без предупреж-

дения. На Блоковских конференциях, в Блоковских сборниках

звучали имена, запретные с точки зрения государственной цен-

зуры,

формировалось целое поколение независимо мыслящих

ученых. Там витал дух свободы мысли, созвучный словам по-

эта:

Кому быть живым и хвалимым,

Кто должен быть мёртв и хулим, —

Известно у нас подхалимам

Влиятельным только одним.

Но Блок, слава Богу, иная,

Иная,

по счастью, статья.

Он к нам не спускался с Синая,

Нас не принимал в сыновья.

Комментарий

257

Победное становление и развитие, вопреки мелким пакостям

и ожесточённой травле, двух научных школ сделало кафедру

русской литературы Тартуского университета неофициальной

мировой столицей науки о литературе.

23.7.93 г.

В.С.Баевский.

Именной указатель

Асеев

Н. 82

Асмус

В.Ф.

49

Аустерлитц

Р.

106

Ахматова

А.

209,

222

Барбьери

Н.

204

Багрицкий

Э.

162

Багряная Елизавета

71

Батюшков

К. 57,

65,

119,

192

Баратынский

Е.

166

Белинский

В.

70

Белый

А.

25, 75,

82,

85, 111,

112,

116,

163

Беранже Пьер

174,

175

Берне

Р. 100

Бертельс

Е.Э.

99,

100

Блок

А.

88, 96,

162,

163,

171,

173,

190,

191

Богданович

И. 156

Бонди

СМ. 25, 75,

163

Брюсов

В.

25, 75,

85,

163,

213,

218

Бурбаки

Н.

17

Вальт

Л.О.

16

Веселовский

А.Н.

25,

106,

179

Винер

Н.

219

Винокур

Г.О.

163,

176

Вознесенский

А.

117,

121-129,

166

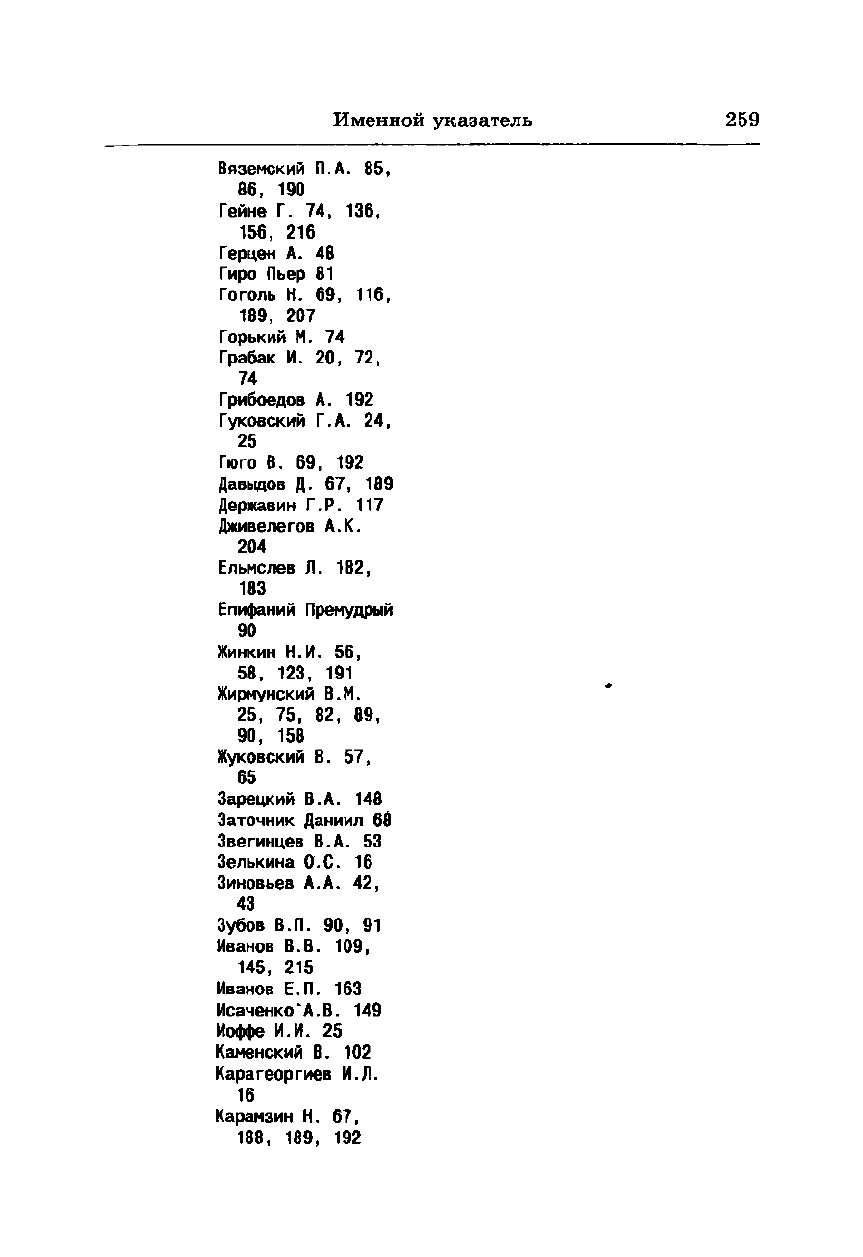

Именной указатель 259

Вяземский

П.А.

85,

86,

190

Гейне

Г. 74,

136,

156,

216

Герцен

А.

48

Гиро Пьер

81

Гоголь

Н. 69, 116,

189,

207

Горький

М.

74

Грабак

И. 20,

72,

74

Грибоедов

А.

192

Гуковский

Г.А.

24,

25

Гюго

В.

69, 192

Давыдов

Д. 67,

189

Державин

Г.Р.

117

Дживелегов

А.К.

204

Ельмслев

Л.

182,

183

Епифаний Премудрый

90

Жинкин

Н.И.

56,

58,

123,

191

Жирмунский

В.М.

25,

75, 82,

89,

90,

158

Жуковский

В.

57,

65

Зарецкий

В.А.

148

Заточник Даниил

68

Звегинцев

В.А.

53

Зелькина

О.С.

16

Зиновьев

А.А.

42,

43

Зубов

В.П. 90,

91

Иванов

В.В.

109,

145,

215

Иванов

Е.П.

163

Исаченко"А.В.

149

Иоффе

И.И.

25

Каменский

В.

102

КараГеоргиев

И.Л.

16

Карамзин

Н.

67,

188,

189,

192

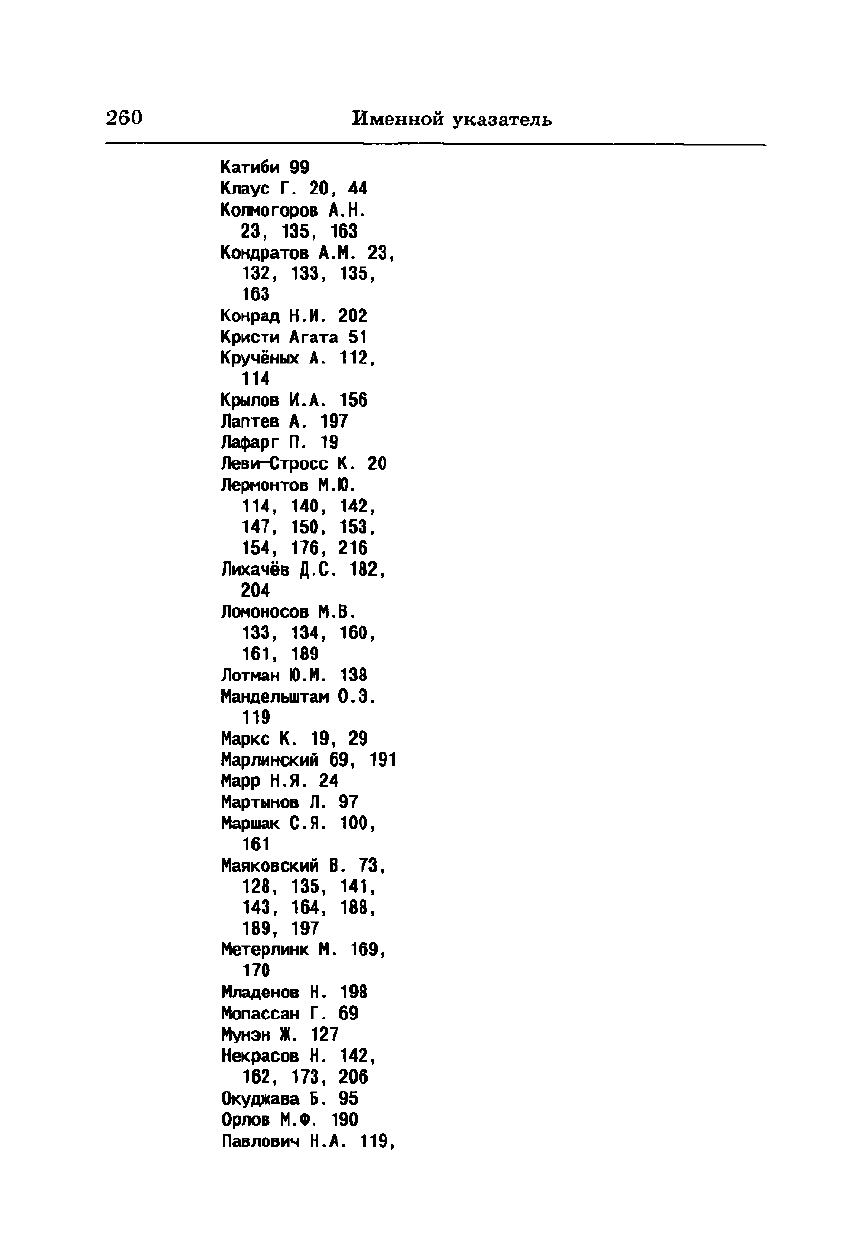

260 Именной указатель

Катиби

99

Клаус

Г.

20,

44

Колмогоров

А.Н.

23,

135,

163

Кондратов

A.M.

23,

132,

133,

135,

163

Конрад

Н.И.

202

Кристи Агата

51

Кручёных

А.

112,

114

Крылов

И.А.

156

Лаптев

А. 197

Лафарг

П. 19

Леви-Стросс

К. 20

Лермонтов

М.Ю.

114,

140,

142,

147,

150,

153,

154,

176,

216

Лихачёв

Д.С.

182,

204

Ломоносов

М.В.

133,

134,

160,

161,

189

Лотман

Ю.М.

138

Мандельштам

О.Э.

119

Маркс

К. 19, 29

Марлинский

69,

191

Марр

Н.Я.

24

Мартынов

Л.

97

Маршак

С.Я.

100,

161

Маяковский

В.

73,

128,

135,

141,

143,

164,

188,

189,

197

Метерлинк

М.

169,

170

Младенов

Н. 198

Мопассан

Г. 69

Мунэн

Ж.

127

Некрасов

Н. 142,

162,

173,

206

Окуджава

Б.

95

Орлов

М.Ф.

190

Павлович

Н.А.

119,