Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева

Подождите немного. Документ загружается.

кальный ящик — аристон. Изредка заезжал кто-либо из добрых знакомых

(ветеринар или врач из соседней больницы).

С сонцовским домом связаны первые музыкальные впечатления Се-

режи Прокофьева. Мать его недурно играла на рояле и часто музицировала,

предпочитая фортепианную классику (Бетховен, Шонен). Когда мальчику

было три-четыре года, он любил усаживаться в кресло в комнате матери и

слушать ее игру.

Другим источником художественных впечатлений Сережи была укра-

инская деревня с ее песнями, играми и церковным ритуалом. Он дружил

с деревенскими ребятами, часто ездил со взрослыми по окрестным селам.

Запомнились пасхальные заутрени и шествия вокруг церкви с хоругвями,

песнопениями и праздничными кострами. Летом близ сонцовского дома

«спевали» деревенские девчата, работавшие в саду. Особенно много пели

в субботние вечера и в воскресенья. Деревенское пение «белым звуком»

казалось грубоватым, резким; тем не менее, впечатления эти оставили

неизгладимый след в памяти мальчика.

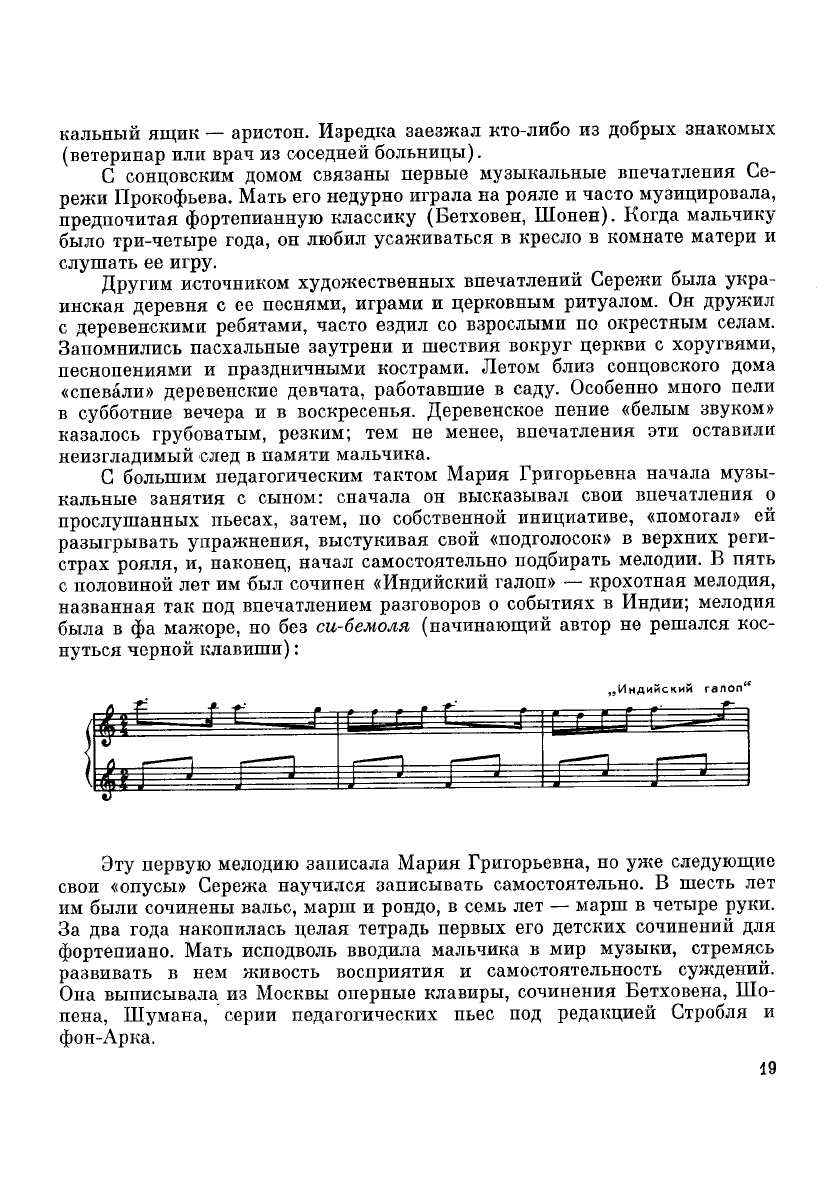

С большим педагогическим тактом Мария Григорьевна начала музы-

кальные занятия с сыном: сначала он высказывал свои впечатления о

прослушанных пьесах, затем, по собственной инициативе, «помогал» ей

разыгрывать упражнения, выстукивая свой «подголосок» в верхних реги-

страх рояля, и, наконец, начал самостоятельно подбирать мелодии. В пять

с половиной лет им был сочинен «Индийский галоп» — крохотная мелодия,

названная так под впечатлением разговоров о событиях в Индии; мелодия

была в фа мажоре, но без си-бемоля (начинающий автор не решался кос-

нуться черной клавиши):

Индийский галоп"

Эту первую мелодию записала Мария Григорьевна, но унш следующие

свои «опусы» Сережа научился записывать самостоятельно. В шесть лет

им были сочинены вальс, марш и рондо, в семь лет — марш в четыре руки.

За два года накопилась целая тетрадь первых его детских сочинений для

фортепиано. Мать исподволь вводила мальчика в мир музыки, стремясь

развивать в нем живость восприятия и самостоятельность суждений.

Она выписывала из Москвы оперные клавиры, сочинения Бетховена, Шо-

пена, Шумана, серии педагогических пьес под редакцией Стробля и

фон-Арка.

19

Одновременно с музыко11 Сережа стал обучаться русскому языку,

математике, иностранным языкам. «У него отличные способности к мате-

матике. С ним занимается отец и вкладывает в занятия всю душу»,— сооб-

щал в одном из писем Р. М. ГлиэрМать обучала его французскому и

немецкому языкам. Когда мальчику исполнилось семь лет, в дом была

приглашена молоденькая француженка Луиза Роблен, которой поручили

общее воспитание Сережи, а также переписку его нотных рукописей (ряд

детских сочинений, аккуратно скопированных рукой Л. Роблен, сохранился

в архиве).

В январе 1900 года девятилетний Сережа отправился с родителями в

Москву. Первые посещения' оперных театров потрясли его воображение:

он побывал на «Фаусте» и «Князе Игоре» в Солодовниковском театре и на

«Спящей красавице» — в Большом. Особенно понравился «Фауст» Гуно:

мальчик с радостью узнавал знакомые мелодии вальса и марша, которые

мать часто исполняла в деревне; но в сценическом действии многое было

непонятным, хотя дуэль на шпагах и гибель Валентина всерьез захватили...

Цосещения московских театров не прошли бесследно. Вернувшись в

Сонцовку, Сережа стал мечтать о собственной опере. Сперва с деревен-

скими ребятами играли в театр, придумывая сюжеты и разыгрывая их пе-

ред взрослыми. Почти всегда спектакли сопровождались дуэлями на шпа-

гах (воздействие оперной дуэли Фауста с Валентином). Затем, в июне

1900 года была сочинена — на собственный сюжет — опера «Великан»

в виде двухручного клавира без вокальной партии. Позднее появилась

драма в трех актах из купеческой жизни под названием «Подозритель-

ное» — где главную роль исполнял сам юный автор (1902).

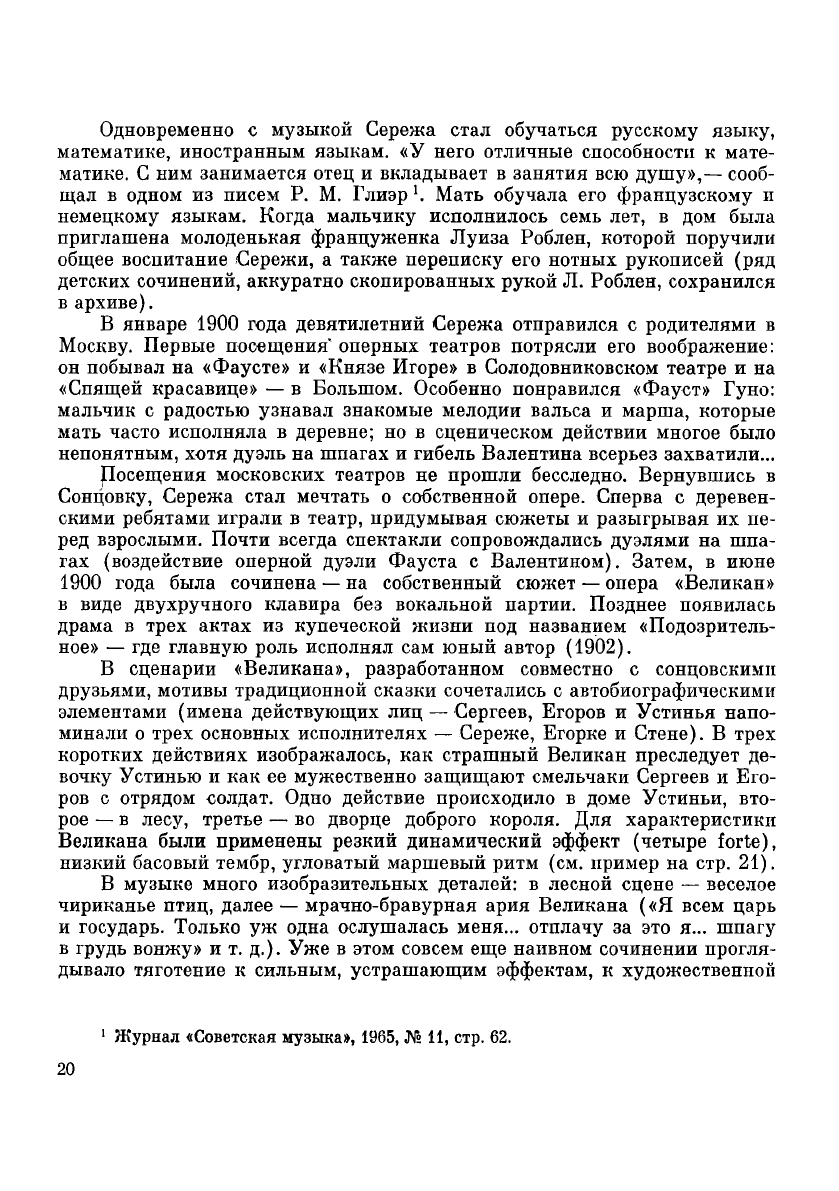

В сценарии «Великана», разработанном совместно с сонцовскимп

друзьями, мотивы традиционной сказки сочетались с автобиографическими

элементами (имена действующих лиц —Сергеев, Егоров и Устинья напо-

минали о трех основных исполнителях — Сереже, Егорке и Стене). В трех

коротких действиях изображалось, как страшный Великан преследует де-

вочку Устинью и как ее мужественно защищают смельчаки Сергеев и Его-

ров с отрядом солдат. Одно действие происходило в доме Устиньи, вто-

рое — в лесу, третье — во дворце доброго короля. Для характеристики

Великана были применены резкий динамический эффект (четыре forte),

низкий басовый тембр, угловатый маршевый ритм (см. пример на стр. 21).

В музыке много изобразительных деталей: в лесной сцене — веселое

чириканье птиц, далее — мрачно-бравурная ария Великана («Я всем царь

и государь. Только уж одна ослушалась меня... отплачу за это я... шпагу

в грудь вонжу» и т. д.). Уже в этом совсем еще наивном сочинении прогля-

дывало тяготение к сильным, устрашающим эффектам, к художественной

' Журнал «Советская музыка», 1965, № 11, стр. 62.

20

„Великан

Великан; Где

i

i

f

f

f

0 _

на?

'г г ^ г

1—

:

—н

• :

—1

:

1

3 :

•

с : с

:

Г г г

с :

L

—

. f f

1 f f

•:

-г

-0-

••

:

] : 3 ;

все рав_но.

я съем

о _

W

W

_ бед

е -

е1

(забирает и уходит)

гиперболе, к впечатляющим контрастам, к живописному воспроизведению

звуковой натуры

' Клавир в тисненом переплете с отпечатанной надписью «Великан», опера в

3 действиях. Соч. Сереженьки Прокофьева» хранится в Центральном Государствен-

ном архиве литературы и искусства (далее кратко — ЦГАЛИ), фонд 1929.

21

Летом 1901 года Сережа с матерью гостили в имении Раевских в

Калужской губернии (за помещиком Раевским, внучатым племянником

героя Отечественной войны 1812 года, была замужем Екатерина Житкова,

одна из сестер Марии Григорьевны). Здесь решено было осуществить

постановку «Великана». Роли исполняли — помимо самого Сережи — его

двоюродные братья, кузина Катя и тетя Таня, изображавшая Великана.

Сам автор с необычайным волнением руководил репетициями. Представ-

лено было первое действие. «Когда твои оперы пойдут на императорской

сцене,— шутя заявил довольный дядюшка,— не забудь, что первое твое

представление дано в моем доме».

После «Великана» — на протяжении 1901 года — сочинялась вторая

опера «На пустынных островах», также на собственное либретто. В при-

ключенческом сюжете — с путешествиями, бурями и кораблекрушением —

отразились литературные увлечения десятилетнего автора. Сюжет не

клеился. Корабль разбивался о скалы, и герои попадали на необитаемый

остров. Не зная, «что делать дальше»,— автор вынужден был ограничиться

первым актом. Зато в музыке были эффекты, рисующие явления природы

(дождь, буря).

Мария Григорьевна чувствовала, что ей уже не под силу руководить

творческими опытами Сережи. Зимой 1901/02 года родители отправились

с ним в Петербург и Москву, рассчитывая обратиться за советом к кому-

либо из крупных музыкантов. В Петербурге мальчика снова повели на

оперные спектакли («Шизнь за царя», «Русалка», «Демон», «Травиата»,

«Кармен»). В Москве, благодаря содействию ученика консерватории

Ю. Н. Померанцева (впоследствии — дирижера Большого театра), Сережа

был введен в дом С. И. Танеева. Маститый композитор отнесся к мальчику

с живейшим интересом. Прослушав отрывки из «Великана» и увертюру к

«Пустынным островам», Танеев посоветовал начать систематическое обуче-

ние мальчика теории композиции («Иначе он усвоит ошибки, от которых

потом трудно будет отделаться»).

В дневниках Танеева запечатлены его тогдашние встречи с маленьким

Прокофьевым. В записи от 23 января 1902 года читаем: «Сережа играл

свои сочинения — абсолютный слух, узнает интервалы, аккорды. 2 голоса

из Баховской кантаты гармонизировал так, что видно, что он ясно пред-

ставляет себе гармонию. Юша (Ю. П. Померанцев) будет ему давать уроки

и раз в неделю ко мне его приводить».

Облик мудрого Сергея Ивановича Танеева навсегда запечатлелся в

памяти Прокофьева как олицетворение этически чистого служения искус-

ству. В последующие годы, бывая в Москве, он постоянно посещал квар-

тиру Танеева в одном из переулков у Пречистенки, играл с ним в четыре

руки, показывал ему свои сочинения. Танеев не раз брал с собой малень-

кого композитора на репетиции симфонических концертов и, посадив с

собою рядом, объясняя особенности партитурного письма. Сохранились

22

также письма юного Прокофьева к Танееву. Виделись они и вне Москвы,

в частности на Кавказе, в окрестностях Пятигорска, где вместе совершали

прогулки на Машук. Однажды учитель и ученик встретились в поезде,

по дороге из Петербурга в Москву, и с увлечением проговорили о музы-

кальных делах почти целую ночь. Танеев внимательно следил за успехами

Прокофьева, помогал продвижению его первых сочинений в печать, давал

ценные советы (по рекомендации Танеева композитор включил в свой

репертуар малоизвестную органную фугу Букстехуде)

Зимой 1902 года Сережа начал брать уроки гармонии у Ю. П. Поме-

ранцева. Но занятия теорией в отрыве от живой музыки отпугнули

талантливого мальчика. «Хотелось сочинять оперы с маршами, бурями,

страшными сценами, а тут связывали по рукам и по ногам какой-то скуч-

ной канителью».

Более разумно и гибко подошел к трудной педагогической задаче

Р, М. Глиэр, которому и принадлежит честь быть первым воспитателем

Прокофьева-композитора. В июне 1902 года Глиэр — по рекомендации того

же С. И. Танеева — приехал на лето в Сонцовку. В семье Прокофьевых

он провел подряд два летних сезона, обучая мальчика основам гармонии,

формы и инструментовки и наблюдая за его фортепианными занятиями.

Рейнгольд Морицевич Глиэр — в то время молодой композитор, только

что окончивший с золотой медалью Московскую консерваторию,—ока-

зался очень умным и чутким учителем. В своей педагогической практике

он стремился следовать огромному опыту С. И. Танеева, память о встречах

с которым еш,е была свежа. Глиэр бережно подошел к ученику, пытаясь

сочетать теорию с живой музыкой. Основы музыкальной формы (трех-

частная схема, сонатное аллегро) изучались на классических образцах,

в частности — сонатах Бетховена. Одновременно затрагивались и во-

просы инструментовки: когда попадалась фраза, характерная для какого-

либо оркестрового инструмента, Глиэр говорил: «Вот видишь, эту мелодию

могла бы сыграть флейта; фанфару можно поручить трубе, а в более низ-

ком регистре — двум валторнам» и т. д. Особенно важной задачей педагога

было — привести в порядок сумбурные представления ученика о гармонии,

научить его правильному голосоведению.

«Наши занятия по гармонии шли успешно,— вспоминает Рейнгольд

Морицевич.—...Он был хорошо начитан в музыкальной литературе, бойко

читал с листа, не боясь трудностей. Сережа... очень охотно выполнял задачи

' Смерть Танеева летом 1915 года глубоко потрясла Прокофьева («Как искренно

жаль бедного Сергея Ивановича!» — писал он Мясковскому 15 июня). В хранящейся

в ЦГАЛИ ранней автобиографической заметке композитора, написанной для В. Г. Ка-

ратыгина (1916 г.), имя Танеева названо первым среди его учителей. («В 1901 г.

уроки теории у С. И. Танеева и Ю. Н. Померанцева».)

23

по гармонии, которые я задавал ему, главным образом, по учебнику Арен-

ского» Учитель и ученик много играли в четыре руки — Гайдна, Моцарта,

Бетховена, Чайковского. Глиэр приучал Сережу импровизировать и это

свободное «фантазирование за роялем» стало любимым занятием мальчика.

«После своих импровизаций я заставляю импровизировать моего ученика,—

рассказывает Глиэр.— Это самое лучшее и самое драгоценное, что я пере-

даю его чистой детской душе»

Общение с композитором-профессионалом оказало немалое воздействие

на Прокофьева: в эти летние месяцы Глиэр сочинял Вторую симфонию и

секстет, что, конечно, немало заинтересовало одиннадцатилетнего ученика.

Овладевая теорией, Сережа рвался к самостоятельному сочинению. И Глиэр

не препятствовал этому, считая, что попытки ученика вырваться на

простор свободной композиции могут принести только пользу. Впрочем,

в зрелые годы Прокофьев осознал и отрицательные воздействия школы

Глиэра, которые ему пришлось преодолевать: тяготение к «квадратным»

структурам, шаблонность модуляционных планов (слишком частые откло-

нения в VI и III ступени лада), чрезмерную склонность к секвенциям.

В течение лета Сережа написал под руководством Глиэра две неболь-

шие сонаты и несколько пьесок для фортепиано, возникших в результате

знакомства с трехчастпой «песенной» формой. Эти миниатюры, получившие

название «песенок», сочинялись к различным семейным праздникам —

с персональными посвящениями: «дорогому папочке», «тете Танечке»,

«папе-крестному» и т. д. Сочинение двенадцати «песенок» в год стало

обязательным для маленького Прокофьева. За пять лет с 1902 по 1906 год

их накопилось пять серий, а всего шестьдесят пьес. Все «песенки», акку-

ратно вписанные в нотные тетради (первая из тетрадей начинается авто-

графом Р. М. Глиэра), сохранились в архиве Прокофьева. По ним инте-

ресно проследить за развитием его творческой самостоятельности — от

совсем еще детских подражаний до вполне оригинальных опусов 1905—

1906 годов, в которых уже выявляется свой характерный почерк. В две-

надцати «песенках» I серии (1902), несмотря на их гармоническую прими-

тивность, заметно стремление к лапидарности образов, остроте ритмов,

ярко выраженной танцевальности. Несколько «песенок» выдержаны в

характере резко отчеканенных маршей — с фанфарными оборотами, будто

предугадывающими начало Марша из «Трех апельсинов».

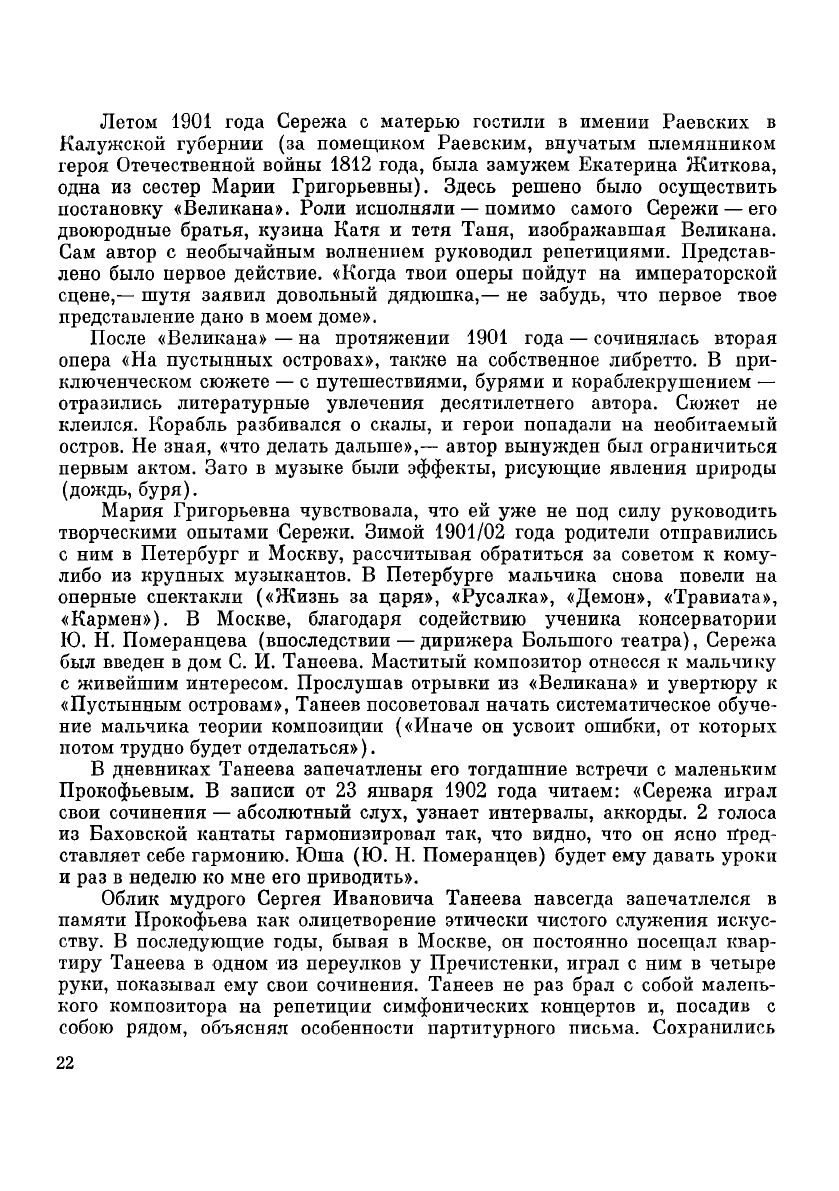

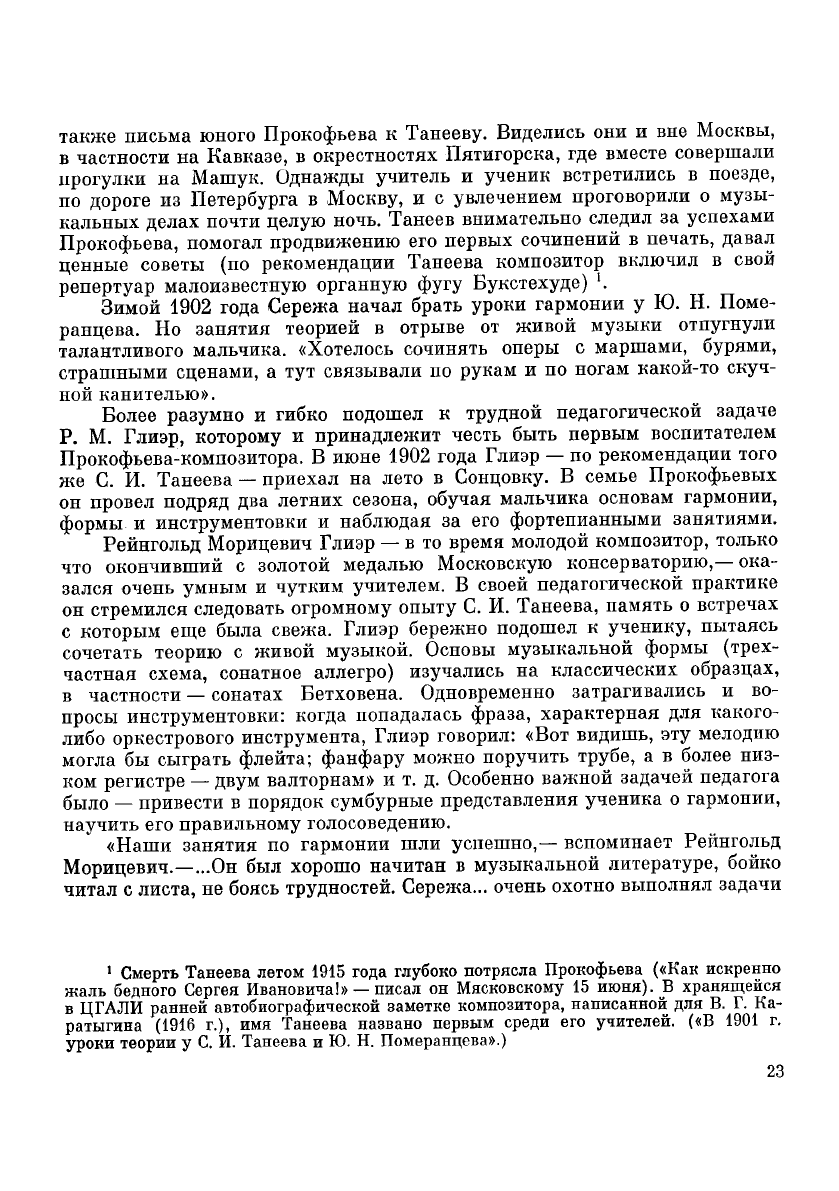

Рядом с маршами, среди «песенок» встречаются бытовые танцы —

мазурка, вальс. Так, № 10 из I серии отличается мягкостью вальсовой

темы, которой контрастируют бравурные аккорды среднего эпизода:

' МДВ, стр. 352, 353.

2 Из письма Р. М. Глиэра к М. Р. Ренквист от И июня 1902 г. «Советская му-

зыка», 1965, № И, стр. 62.

24

ilf"''" Jii' 1;

Песенка

Посвящается тетечке Танечке SS декабря 1»оЯ г.

dotce espressivo

' i

т-ЕГГ

* ч'

J 1 1

J i

! ^

•4 •

^ тчг

J t 1 J t > ^

•hfrirf

It > J .

ff

—1—к к к 1

5 r

т

i ^uf i f- f

^ m ^ f f

^ m i f f

m

в «песенках» I серии звучат то итальянизированные мелодии, напо-

минающие арии Беллини или Верди, то синкопированные темы в духе

Шумана. Во всем этом, видимо, отразился быт сонцовского дома, репер-

туар матери, впечатления от столичных оперных спектаклей.

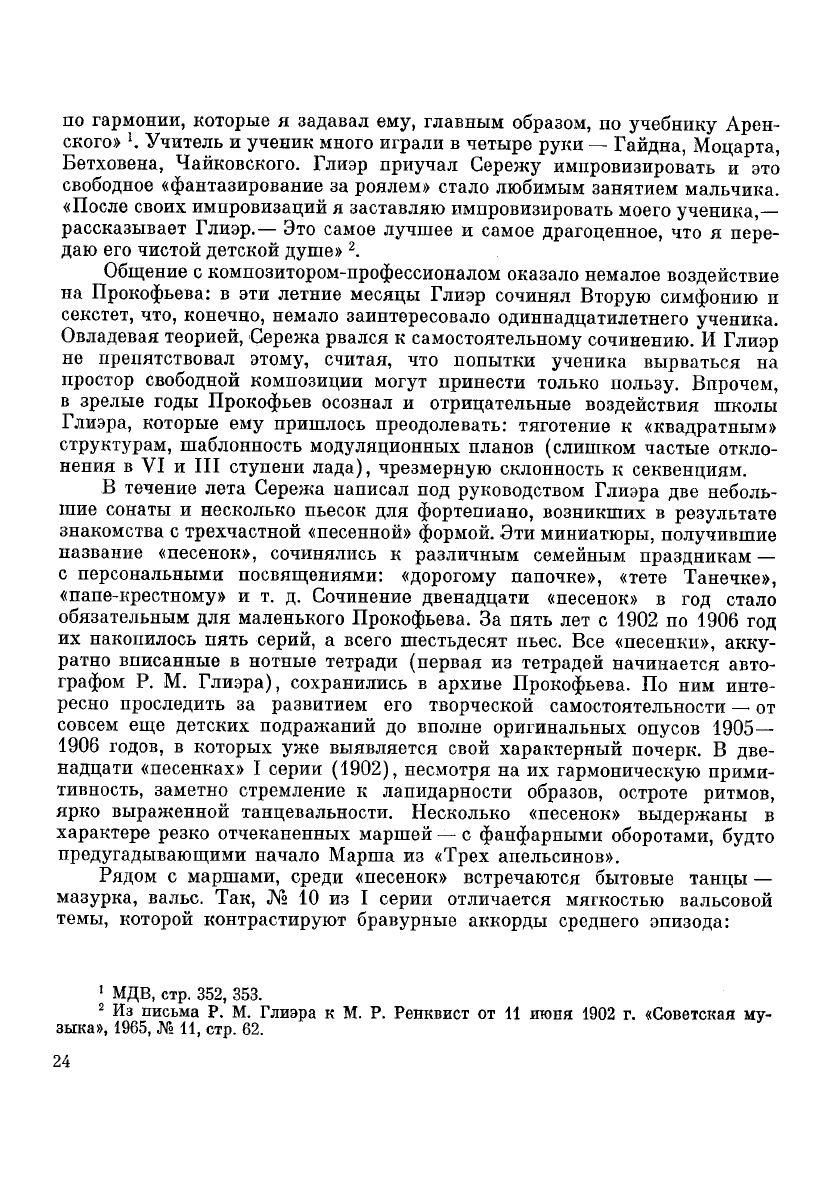

Летние занятия Сережи с Р. М. Глиэром завершились первым обра-

щением к крупной форме — симфонии. Учитель согласился на это не сразу.

Но Сережа был настойчив и упорен, и к отъезду учителя была сочинена

и наполовину наоркестрована четырехчастная симфония G-dur, посвящен-

ная Р. М. Глиэру. В первой части — Presto — заметны следы увлечения

музыкой венских классиков и итальянскими оперными увертюрами.

В ноябре 1902 года, снова отправившись с матерью в Москву, Сережа

показал симфонию С. И. Танееву (подготовленное к тому времени четы-

рехручное переложение было исполнено автором совместно с Сергеем

Ивановичем). Милейший профессор был «как всегда ласков, благостен,

иногда чуть насмешлив». Он неосторожно заметил самолюбивому под-

ростку, что у него «гармонизация довольно простая. Все больше ...хе-хе...

первая да пятая, да четвертая ступени». Замечание Танеева задело его

за живое и послужило толчком для последующих гармонических экспе-

риментов.

25

% Ivtuhta-t Шар^Омл eM.4>f)tt***u, шит.

Фрагмент из симфонии G-dur (автограф, подаренный Р. М. Глиэру)

В этот приезд круг музыкальных впечатлений юного композитора зна-

чительно расширился. Он побывал с матерью на симфонических собраниях

в Колонном зале, на вечере органной музыки, слушал Ф. И. Шаляпина,

А. Никита, познакомился с А. С. Аренским, Г. Э. Конюсом, А. Б. Гольден-

вейзером. Посеш;ение «Валькирии» Вагнера принесло разочарование

(«Ужасно скучная опера, без мотивов, без движения»,—- писал он отцу).

26

в течение зимы 1902/03 года шла оживленная переписка Сережи

с Р. М. Глиэром: ученик присылал учителю новые пьески и гармонические

задачи, выполненные по задачнику Аренского.

Весной мальчик сочинил скрипичную сонату. Начало сонаты, спустя

десять лет, вошло целиком в виолончельную Балладу ор. 15 в качестве

вступления и начала главной партии. Эта тема оказалась самой ранней из

опубликованных мелодий Прокофьева.

Летом следуюш,его года Сережа под руководством Р. М. Глиэра орке-

стровал свою симфонию G-dur, сочинял новые «песенки» и приступил к

новой большой работе — опере «Пир во время чумы» по Пушкину. Третья

опера юного Прокофьева, благодаря помощи Глиэра, писалась уже вполне

профессионально — и в клавире и в партитуре. Правда, увертюра в сонат-

ной форме составляла чуть ли не половину всего произведения. В главной

партии автор пытался передать драматические страсти (мрачный басовый

унисон, резко акцентированные tutti на уменьшенном септаккорде); зато

побочная отличалась безмятежной итальянизированной распевностью. Се-

режа очень гордился оперой и не без ревности сравнивал ее с вышедшей

из печати одноименной оперой Кюи. К «Пиру во время чумы» Прокофьев

вернулся спустя шесть лет, в консерватории, дав совершенно иное музы-

кальное решение сюжета

«Песенки» 1903 года стали более смелыми; в них заметно стремление

автора к ритмическим и гармоническим выдумкам: смешанные размеры

(7/8 в «песенке» № 2), сложные тональности (семь диезов в ключе в той

же пьеске), капризные прихотливые ритмы (в «песенке» № 8, Presto,

мелькают намеки на одну из будущих тем «Сарказма» № 1).

Диапазон музыкальных интересов Сережи непрерывно расширялся:

в конце 1903 года появились первые романсы — пока еще примитивные,

с оттенком салонности: «Скажи мне, ветка Палестины» на стихи Лермон-

това и «Уж я не тот» на стихи Пушкина. Несколько позднее были сочи-

нены еще два романса — лирико-драматический «Смотри пушинки, летят

снежинки» (на собственный текст) и пародийный романс-шутка, посвя-

щенный Л. Собинову («О нет, не Фигнер, и не Южин, никто меня не уди-

вит. Лишь ты один для сердца нужен, о Леонид, о Леонид»)

Глиэр умело чередовал серьезные занятия музыкой с играми, прогул-

ками, интересными рассказами — и этим окончательно пленил сердце

своего ученика. Сережа жадно интересовался естественными науками — в

течение нескольких лет вел специальную таблицу зацветания растений.

' Много позднее, в 1935 году Прокофьев вновь обратился к этому пушкинскому

сюжету, задумав совместно с Вс. Мейерхольдом радиоспектакль по «Пиру во время

чумы». Замысел остался неосуществленным (см.: В. Власов. Встреча на радио.

«Советская музыка», 1961, № 8, стр. 66).

2 Эти романсы хранятся среди детских рукописей Прокофьева в ЦГАЛИ.

27

Важно и деловито объяснял он Глиэру названия цветов и трав. Собирал

почтовые марки, играл в военно-морскую игру и в оловянных солдатиков,

пробовал сочинять стихи (приключенческая поэма «Граф»).

Сонцовский дом сперва казался Глиэру какой-то безмятежной Арка-

дией. Но приглядевшись ближе к быту семьи, он отметил духовное одино-

чество Марии Григорьевны, ее частые размолвки с молчаливым, вечно

занятым мужем...

К началу 1904 года вновь встал вопрос о дальнейшем образовании

Сережи. Сперва предполагалось отдать его в гимназию. Но как быть с

музыкальными занятиями? Решили избрать консерваторию, где в то время

изучались и обш;еобразовательные предметы. После долгих споров пред-

почли Петербург. Зимой 1903/04 года Сережа с матерью жил в Москве

и под руководством Глиэра изучал строгий стиль и фугу, готовясь к по-

ступлению в Петербургскую консерваторию. Он часто бывал с матерью

в театрах, симфонических концертах. Большую пользу приносили кон-

сультации с С. И. Танеевым

В феврале 1904 года Мария Григорьевна с сыном отправилась в Петер-

бург, чтобы определить его в консерваторию. А. К. Глазунов, прослушав

Сережу, похвалил его сочинения и предсказал ему большое будуп],ее. Он

подарил будущему консерваторцу партитуру «Вальса-фантазии» Глинки с

надписью: «Любезному собрату Сереже Прокофьеву от А. Глазунова».

Отношения с Глазуновым впоследствии сложились не столь тепло, как

с Танеевым. В годы юношеских дерзаний Прокофьев не раз фрондиро-

вал против директора консерватории, видя в нем носителя «консерватив-

ных» взглядов. В свою очередь Глазунов решительно не признавал стили-

стических новаций в музыке молодого Прокофьева. Однако раздоры эти

не носили характера открытой вражды. Александр Константинович внима-

тельно следил за успехами юного Прокофьева и содействовал его продви-

жению на концертную эстраду (исполнение симфонии e-moll в 1908 году).

Прокофьев же, резко отвергая глазуновский академизм, долгое время хра-

нил дружественный пиетет к своему бывшему директору — вплоть до

дружеских встреч во Франции в тридцатые годы.

Живя в Петербурге, мальчик продолжал посещать оперу и симфони-

ческие концерты (особенно запомнились корсаковская «Снегурочка» и

«Шествие гномов» Грига 2). По рекомендации Глазунова был приглашен

студент-композитор М. М. Чернов, который продолжал готовить Сережу

' Эти встречи продолжались и позднее — при каждом посещении Москвы: «Ви-

зитом к Танееву я очень довольна — он вдохновил Сереж у»,— сообщала

Мария Григорьевна мужу в письме от 13 января 1905 г.

2 Григ был в числе его любимых авторов. В апреле 1904 года —ко дню трина-

дцатилетия — родители подарили ему 6 томов григовских сочинений, среди них осо-

бой симпатией пользовалась фортепианная Соната e-moll.

28