Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева

Подождите немного. Документ загружается.

ливой фантастики, то мягкого, но бодрящего лиризма, то жгучей иронии,

то, наконец, могучей порывистости... Циклоничность первого, оттененная

моментами спокойного лиризма, вкрадчивые переливы второго, необуз-

данный юмор и дикая порывистость последнего или, наконец, таинствен-

ные шорохи и фантасмагории третьего — все так самодовлеюще, так ис-

ключительно и в то же время законченно, что нет возможности отдать

предпочтение какому-либо одному»

Симфониетта

После незрелой е-то1Гной симфонии Прокофьев тщательно работал

над Симфониеттой A-dur для малого оркестра, рассчитывая на скорое ис-

полнение ее в Воронеже А. Канкаровичем. Надежда эта тогда не оправда-

лась, но благодаря «заказу» родилась отличная оркестровая пьеса. Быть

может, автор следовал опыту Римского-Корсакова, также написавшего

Симфониетту. Прозрачность оркестровки и грациозная атмосфера моцар-

тианства позволяют причислить ее к первым образцам столь характерного

прокофьевского «классицизма» В Симфониетте пять миниатюрных ча-

стей (Allegro giocoso. Andante, Intermezzo, Scherzo и снова Allegro gio-

coso), HO весь цикл напоминает форму рондо, благодаря тональному и те-

матическому единству трех нечетных частей. Особенно впечатляет возвра-

щение пасторально игровой начальной темы в финале. Веселому класси-

цизму крайних частей противостоят причудливая фантастика и гармони-

ческая терпкость Andante и Скерцо. Критики впоследствии особо указы-

вали на оригинальность «пылко стрекочущего» Скерцо и повествователь-

ного Andante, постепенно разрастающегося на остинатном фоне. Сам автор

не был удовлетворен оркестровкой и гармонической отделкой Симфо-

ниетты («...для прозрачного письма не хватило мастерства») и дважды

переработал ее партитуру (в 1914 и в 1929 годах); вторая переработка

оказалась настолько существенной, что была помечена новым опусом 48.

Осенью 1909 года Прокофьев — снова в Петербургской консерватории.

Как и в прежние годы, его сопровождает заботливая мать, властно направ-

ляющая всю его деятельность. В скромной квартире Прокофьевых (улица

1-я рота, дом № 4) по-прежнему собирается молодежь, звучит музыка, не

прекращаются споры об искусстве.

Расширяется круг друзей. Среди них наиболее интересен Макс Шмидт-

гоф — высокоодаренный пианист «с оригинальной внешностью и незави-

' См. нотографическую заметку в «Музыке» 8 сентября 1912 г., № 94 (под-

писано «М»),

^ «Вырастет, кажется, совсем хорошая пьеса, родственная Классиче-

ской симфони и»,— писал он много позднее о новой версии Симфониетты

(письмо к Б. В. Асафьеву от 29 августа 1929 г.). Та же мысль — в письме к Н. Я. Мя-

сковскому: «Надеюсь, что Симфониетта (в новой редакции) частично заменит Клас-

сическую...»

59

симыми манерами». Несмотря на очень юный возраст, он блистает своими

философскими познаниями, свободно цитируя Шопенгауэра. Сергей с ним

часто пикируется и немного ему завидует. В классе Есиповой он общается

с Борисом Захаровым, сыном очень богатого купца, но некоторая фатова-

тость этого юноши и православно-кондовый дух его семьи не вызывают

особых симпатий.

Диплом «свободного художника» и первые композиторские успехи не

ослабляют у Прокофьева жажды знаний и упорства в труде. Пятилетие

1909—1914 годов он посвящает напряженным занятиям по фортепиано

и дирижированию, не прекращая сочинения музыки.

Класс Анны Николаевны Есиповой, всемирно известной пианистки

школы Лешетицкого, по праву принадлежал к консерваторской «гвардии».

Лишь недавно, в 1908 году, на 57-м году жизни, она прекратила конперт-

ную деятельность, всецело посвятив себя педагогике. Прокофьев пришел

в ее класс с прекрасно развитым техническим аппаратом, но с неизжитой

склонностью к небрежной игре. В этот период еще более обострилось его

нигилистическое отношение к некоторым явлениям музыкального прош-

лого. Он ненавидел Шопена, считая «приторными» его ноктюрны и вальсы.

Столь же презрительно третировался им и Моцарт («что это за гармо-

нии— I, IV и V ступени!») Не желая отказываться от грубовато разма-

шистой манеры исполнения, он слишком свободно относился к авторскому

тексту и нередко придумывал собственные дополнения к исполняемым

пьесам. Так, разучивая «Русское скерцо» Чайковского, он вычеркивал

«лишние» ноты в фигурационных оборотах, добавлял октавы в басах, впи-

сывал в текст резкие акценты и accelerando, добавочные скачки аккор-

дов Листовскую Ь-шоИ'ную Сонату играл однажды с большими купю-

рами, вызвав этим крайнее возмущение присутствовавшего на вечере

С. М. Ляпунова Требованиями Есиповой нередко пренебрегал, считая,

что она пытается «стричь всех под одну гребенку». Между учительницей

и учеником возникали частые трения. Она не хотела мириться ни с тре-

тированием классиков, ни с дефектами интерпретации. На первом же го-

довом экзамене в мае 1910 года Есипова поставила ему отметку 4',2, дав

следующий отзыв: «Мало усвоил мою методу. Очень талантлив, но гру-

боват».

В есиповском классе Прокофьев разучил, помимо названных выше пьес,

' Так на новом этапе повторились нигилистические «перехлесты», когда-то ца-

рившие в кружке Балакирева («Моцарт и Гайдн считались устаревшими и наив-

ными», «Шопен приравнивался... к нервной светской даме» и т. п. См.: Н. А. Р и м-

ский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни, изд. 7. М., Музгиз, 1955,

стр. 13).

2 Экземпляр «Русского скерцо» с пометками Прокофьева мне показывал

В. М. Моролев.

' См. об этом в воспоминаниях Ю. Тюлина. «Музыкальная жизнь», 1966, № 8.

60

сонату fis-moll Шумана, «Тангейзера» Вагнера — Листа, «Сказки» Метнера,

сонату e-moll Глазунова, пьесы Чайковского и Рахманинова. Есинова за-

ставляла его играть и Моцарта, Шуберта, Шопена, требуя тонко отделан-

ной игры. Годы учения не прошли даром: в ярко индивидуальной манере

прокофьевской игры, отличавшейся четкой пальцевой техникой, стальным

ударом «наотмашь» и исключительно свободным владением кистью, сказа-

лись характерные признаки школы Есиповой — Лешетицкого. Прокофьев

стал одним из крупнейших русских виртуозов.

Иную роль в воспитании молодого музыканта сыграл педагог по классу

дирижирования Николай Николаевич Череннин. Среди профессоров он

считался модернистом, приобщавшим молодежь к «современническим»

идеям. «Он говорил о новаторстве так, что я чувствовал себя почти отста-

лым музыкантом»,— вспоминает Прокофьев. Ярый противник деградиро-

вавшей беляевской школы, Череннин был тесно связан с деятелями

«Мира искусства» (художник А. Бенуа, брат жены композитора, оформлял

постановки его балетов). В собственном творчестве (балеты «Павильон

Армиды», «Нарцисс», «Маска красной смерти») Череннин ориентировался

на достижения французского импрессионизма. Естественно, что именно

он оказался единственным профессором консерватории, поддержавшим но-

ваторство Прокофьева.

В то же время в дирижерском классе Прокофьев познавал возможности

симфонического оркестра, овладевая на практике мастерством инструмен-

товки. Черепнин уделял немало внимания его дирижерским занятиям, ко-

торые налаживались довольно туго. «У вас нет способности к дирижер-

ству,— говорил Черепнин,— но так как я верю в вас, как композитора, я

знаю, что вам не раз придется исполнять свои сочинения, я буду учить вас

дирижировать».

В консерватории Прокофьев не раз выступал в качестве дирижера уче-

нического оркестра. Под его управлением исполнялись «Лирическая

поэма» Глазунова, «Иван Грозный» Рубинштейна, пьесы Даргомыжского,

Седьмая симфония Бетховена, Неоконченная симфония Шуберта, G-dur'-

ная симфония Гайдна. Нередко он аккомпанировал солистам скрипичные

концерты Бетховена, Брамса, фортепианные концерты Чайковского, Ве-

бера. Листа, Сен-Санса. Вместе с ним выступали ученики, впоследствии

ставшие крупными исполнителями — М. Полякин, А. Гаук, В. Дранишни-

ков, В. Цыбин. На консерваторском акте 1913 года большую часть симфо-

нической программы провел Прокофьев. Благодаря содействию Черепнина,

он дирижировал и в оперном классе О. Палечека, впервые приобп];ившись

к практике музыкального театра. Его дирижерские выступления вызвали

многочисленные (и большей частью отрицательные) отзывы в петербург-

ской прессе.

Поош;ряя «современнические» интересы Прокофьева, Черепнин воспи-

тывает в нем также вкус к музыкальной старине, к традициям Гайдна и

61:

Моцарта, к изящной танцевальности XVIII века (гавоты, менуэты),

к классической оркестровке. Пиетет к старинному искусству согласовы-

вался с «культом старины», господствовавшим в кругу художников «Мира

искусства», друзей и соратников Череннина. Для молодого Прокофьева,

легкомысленно третировавшего Моцарта и Гайдна, обращение к класси-

цизму было весьма плодотворным: в нем вновь пробудился интерес к клас-

сической музыке, воспитанный в детские годы. Отсюда появление Симфо-

ниетты (посвященной Н. Черепнину), ряда фортепианных пьес в ор. 12,

а позднее — Классической симфонии. Талант и свежесть восприятия убе-

регли его в этих сочинениях от опасности стилизаторства,

«с н ы» и «О с е н н е е»

Общение с оркестром обострило интерес композитора к симфониче-

скому творчеству. Вслед за Симфониеттой в 1910 году возникло два новых

оркестровых опуса, на этот раз программных — симфоническая картина

«Сны» (ор. 6) и эскиз «Осеннее» (ор. 8). «Сны» были впервые сыграны

под управлением автора 22 ноября 1910 года (на ученическом вечере в

консерватории). В 1911 и 1915 годах их исполняли в открытых концертах.

Пьеса, но онределению В. Каратыгина, «проникнута настроениями су-

мрачными, безрадостными, словно и взаправду перенесенными в партитуру

из мира меланхолических дремотных мечтаний и видений. Звучность —

намеренно тусклая (закрытая медь). Движение медленное. Средний, более

ярко и сочно звучащий эпизод, с большим нарастанием пафоса, хорошо

контрастирует с крайними частями произведения, в целом все же мало

характерного для Прокофьева» При выборе программы «Снов» молодой

автор следовал примеру Скрябина, начавшего свое симфоническое творче-

ство созерцательной миниатюрой «Мечты». Отсюда и посвящение: «Ав-

тору, начавшему «Мечтами» (хотя в самой музыке прямого скрябинского

влияния не ощущалось). В более зрелые годы Прокофьев отнесся к «Снам»

весьма самокритично, отмечая вялость и «задумчивость» музыки. «Сны» —

такого рода пьеса, что за нее даже выругать как следует нельзя»,— так

выразился он в одном из писем 1915 года

В топах мрачновато-созерцательной лирики была выдержана музыка

«Осеннего». По признанию автора, «мрачность шла от некоторых рахма-

ниновских настроений, главным образом от «Острова мертвых» и второй

симфонии, с которыми оно связано тонально» (e-moll). Пьесу сочувственно

принял Мясковский, услышавший в ней «безнадежный, холодно печаль-

ный колорит». Б. Асафьев, оценивая «Осеннее» шесть лет спустя (в хро-

нике «Музыкального современника»), отметил в нем пассивность и «покор-

ность» настроений, пе привычные для Прокофьева. Автор позднее опро-

верг мнения рецензентов, искавших в «Осеннем» черты пейзажно!! описа-

' «Речь» от 29 мая 1915 г., № 145 (3168).

^ Письмо к Е. Звягинцевой от 6 декабря 1915 г.

62:

тельности: «Критики писали о мелком дожде, опадающих листьях, цити-

ровали стихи, но ни один из них не) догадался, что тут мир внутренний,

а не внешний, и что такое «осеннее» может быть и весной и летом»

«Сны» остались неизданными; «Осеннее» автор дважды перерабатывал

и привел «Б окончательный вид» в 1934 году, но в печати партитура по-

явилась лишь после его смерти (1960).

В 1909—1910 годах Прокофьев — впервые за годы пребывания в кон-

серватории — обратился к хоровому и романсному творчеству. Он сочинил

два женских хора в сопровождении оркестра на стихи К. Бальмонта «Бе-

лый лебедь» и «Волна», рассчитывая исполнить их на одном из консерва-

торских вечеров. Но хоры были непривычны и трудны, и дело ограничи-

лось единственным исполнением «Белого лебедя» на закрытой репетиции

(оба хора пе изданы). Впоследствии простота и естественность хорового

письма долгое время не давались Прокофьеву.

За хорами ор. 7 последовали два романса ор. 9: «Есть другие планеты»

на слова К. Бальмонта и «Отчалила лодка» на слова А. Апухтина. В них

заметны влияния импрессионистской камерной лирики с ее утонченно

зыбкой гармонической тканью и сугубо декламационным вокальным ри-

сунком. Первый из романсов, более гштимный, в таинственно-приглушен-

ных тонах, основан на мягко баюкающих колыбельных ритмах. Во вто-

ром — «Отчалила лодка» — автор увлекся звукоизобразительной партией

фортепиано, рисующей мрачно-трагический пейзаж бушующего моря.

Тщательность отделки, гармоническая выдумка, внимание к декламацион-

ным деталям не спасли оба романса от налета искусственности. Несколько

лет спустя П. Мясковский писал о романсах ор. 9, что они, «несмотря на

известные достоинства свои, особенно нас не волнуют...»

^

Тем не менее

сам Прокофьев позднее признавался, что к романсу «Есть другие пла-

неты», «внешне невзрачному», он продолжал испытывать отеческую неж-

ность.

Обращение к «космическим» стихам К. Бальмонта было для Про-

кофьева довольно случайным: рядом с символистским текстом Бальмонта

в том же опусе встречается вполне «правоверное» и несколько салонное

стихотворение Апухтина. Изыски бальмонтовской поэзии не отразились

в вокальном стиле молодого автора. Бальмонт был «модным» поэтом: на

его стихи писали Черепнин, Мясковский, Стравинский, М. Штейнберг.

Прокофьева привлекла в стихах Бальмонта скорее изощренность словес-

ной «инструментовки».

Зимой 1910 года Сергея впервые услышали музыканты Москвы: 21 фев-

раля он играл в зале Синодального училища на одной из «Музыкальных

' Из письма к Мясковскому (сб. «Н. Я. Мясковский», т. 2, стр. 515).

2 Журнал «К новым берегам музыкального искусства», 1923, № 3, стр. 52. Ното-

графическая заметка (подписано «А. Версилов»).

63:

выставок», устраивавшихся певицей М. Дейша-Сионицкой и теоретиком

Б. Л. Яворским (исполнялись Первая соната и три этюда ор. 2). Вместе

с ним в тот вечер выступали сам Б. Л. Яворский, а также Е. А. Бекман-

Щербина, В. Н. Шацкая. Молодого композитора тепло приветствовал в

«Русском слове» старейший критик, друг Чайковского Н. Д. Кашкин, от-

метивший в его искусстве вполне серьезное отношение к делу и «много

юношеской отваги»

Попутно продолшались выступления Прокофьева на «Вечерах совре-

менной музыки». В сезон 1910/11 года он играл здесь дважды: наряду с

собственными сочинениями (этюды, пьесы ор. 3) исполнял (впервые в

России) атональные миниатюры вождя «ново-венской школы» Арнольда

Шенберга (две пьесы из цикла «Klavierstticke» ор. И). Во время исполне-

ния этих пьес «в зале стоял гомерический хохот» тем не менее Сергей

не без гордости говорил о своем приобш;ении к самым сложным образцам

тогдашнего западноевропейского модерна. Впрочем, экспрессионизм Шен-

берга и тем более его додекафонная система никогда впоследствии не при-

влекали симпатий русского мастера.

В одном из закрытых собраний «Вечеров» в 1910 году Прокофьев по-

знакомился с Игорем Стравинским, тогда уже знаменитым®: автор демон-

стрировал только что написанную музыку балета «Жар-птица». Про-

кофьеву музыка не понравилась, и его пренебрежительный отзыв оскорбил

самолюбивого Стравинского. Однако в последующие годы этот дерзновен-

ный новатор окажет значительное воздействие на развитие прокофьев-

ского дарования.

Подведем некоторые итоги. Период до 1911 года в композиторской дея-

тельности Прокофьева был периодом первоначального собирания сил. Зна-

чительная часть произведений этого раннего этана еще носила на себе пе-

чать незрелости и потому осталась в тени. В Первой сонате f-moll, в «Снах»

и «Осеннем», отчасти в вокальных сочинениях еще заметна оглядка на

старших современников, слышны отголоски патетической лирики, типич-

ной для русской музыки 900-х годов. Но эти опусы свидетельствовали не

только об известной подражательности, вполне объяснимой для молодого

автора, но и о ненарушенных связях его с классическими традициями,

о его тяготении к лирике, к раскрытию душевного мира человека. Об этом

же говорят лучшие страницы его фортепианной музыки — сказочно-пове-

ствовательные («Сказка», «Воспоминание»), танцевальные (Гавот g-moll,

' «Русское слово» от 23 февраля 1910 г.

2 См. об этом в рецензии В. Каратыгина. «Речь» от 10 (23) декабря 1912 г.,

№ 339.

^ В беседах Стравинского с Крафтом ошибочно указана более ранняя дата их

знакомства — зима 1906/07 г. Стравинский ссылается также на «скептический» отзыв

о Прокофьеве, слышанный им от Н. А. Римского-Корсакова (см!: I. Stravinsky.

Gesprache mit R. Craft. Zurich, 1961, S. 39).

64:

Марш f-moll), углубленно-лирические, по-русски задушевные (Andante

е-шо1Гной симфонии, побочная партия будущей Третьей сонаты). В «со-

временническом» кругу эти устремления считались старомодными и не

типичными для таланта Прокофьева.

В то же время ярко проявились те черты прокофьевского таланта, ко-

торые в особой степени поразили тогдашнюю аудиторию: стихийная энер-

гия и динамизм, тяготение к юмору, то мягкому, то саркастическому, инте-

рес к нервно-экспрессивным эффектам. Эти черты заметны и в фортепиан-

ных пьесах ор. 3 и ор. 4, и в этюдах ор.,2, и в средних эпизодах Симфо-

ниетты.

Ранние фортепианные пьесы Прокофьева не устарели и поныне: луч-

шие из этюдов

I

(№№ 1, 4) или «Наваждение» могут и сейчас послужить

отличным испытанием на художественную и техническую зрелость для

пианистов.

Летом 1910 года Прокофьевых постигло несчастье. Тяжело заболел и

вскоре скончался (от рака печени) глава семьи Сергей Алексеевич. Семья

осиротела. Девятнадцатилетнему Сергею предстояло самостоятельно про-

бивать себе дорогу в жизнь. Поездки в Сонцовку прекратились: уже к

осени 1910 года/Все дела по имению Сонцовых были ликвидированы. В то

время талантливый юноша, с головой окунувшийся в свои музыкальные

дела, расстался с Сонцовкой без особой жалости: все его интересы были

целиком связаны с Петербургом, а тихая летняя жизнь в «медвежьем

углу» лишь тяготила его

Рубеж 1910—1911 годов ознаменовал для Прокофьева завершение

юношеского периода и начало напряженнейшей поры творческого само-

утверждения.

' Много позднее привязанность к украинскому селу с новой силой вспыхнула

в душе композитора. В 30—40-е годы он стремился вновь посетить Сонцовку, но так

и не успел. Уже после его смерти в селе была открыта колхозная музыкальная

школа имени Прокофьева и создан мемориальный уголок памяти великого земляка.

Жизнь С. Прокофьева 65

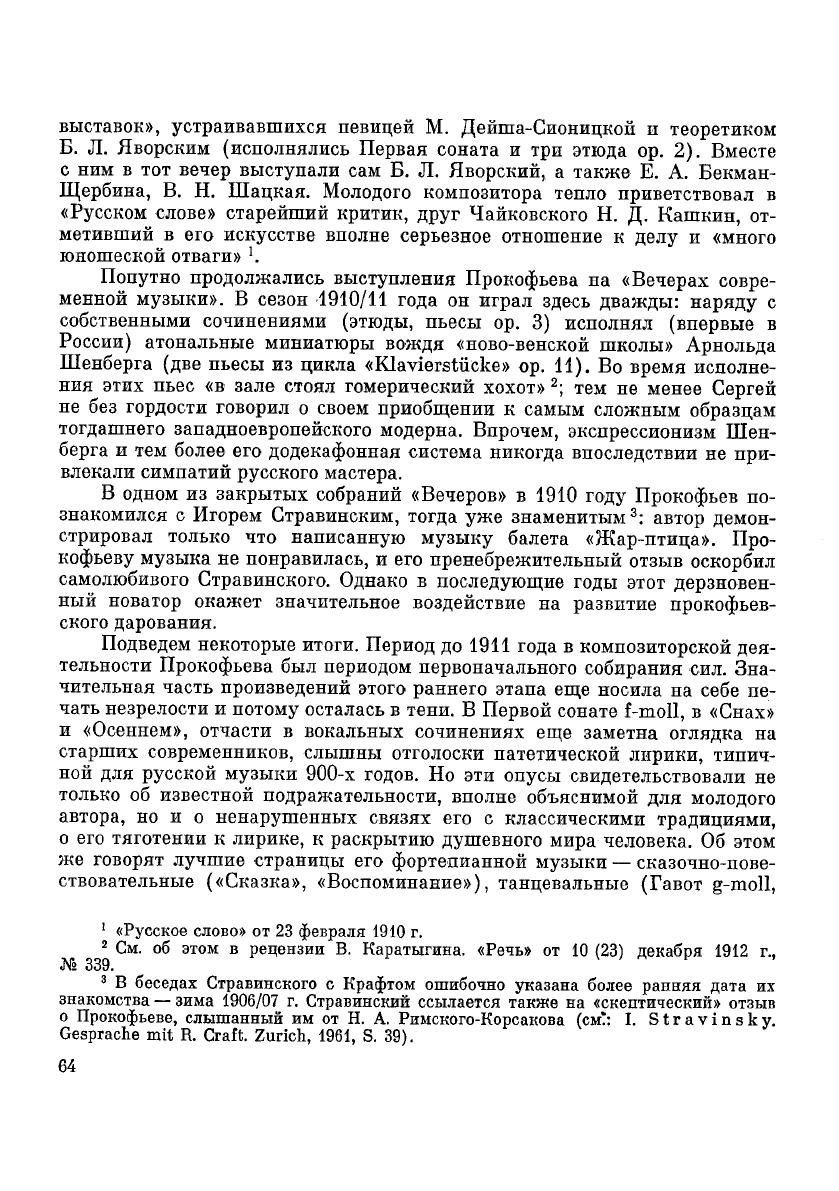

Двухлетний Сережа с матерью и отцом

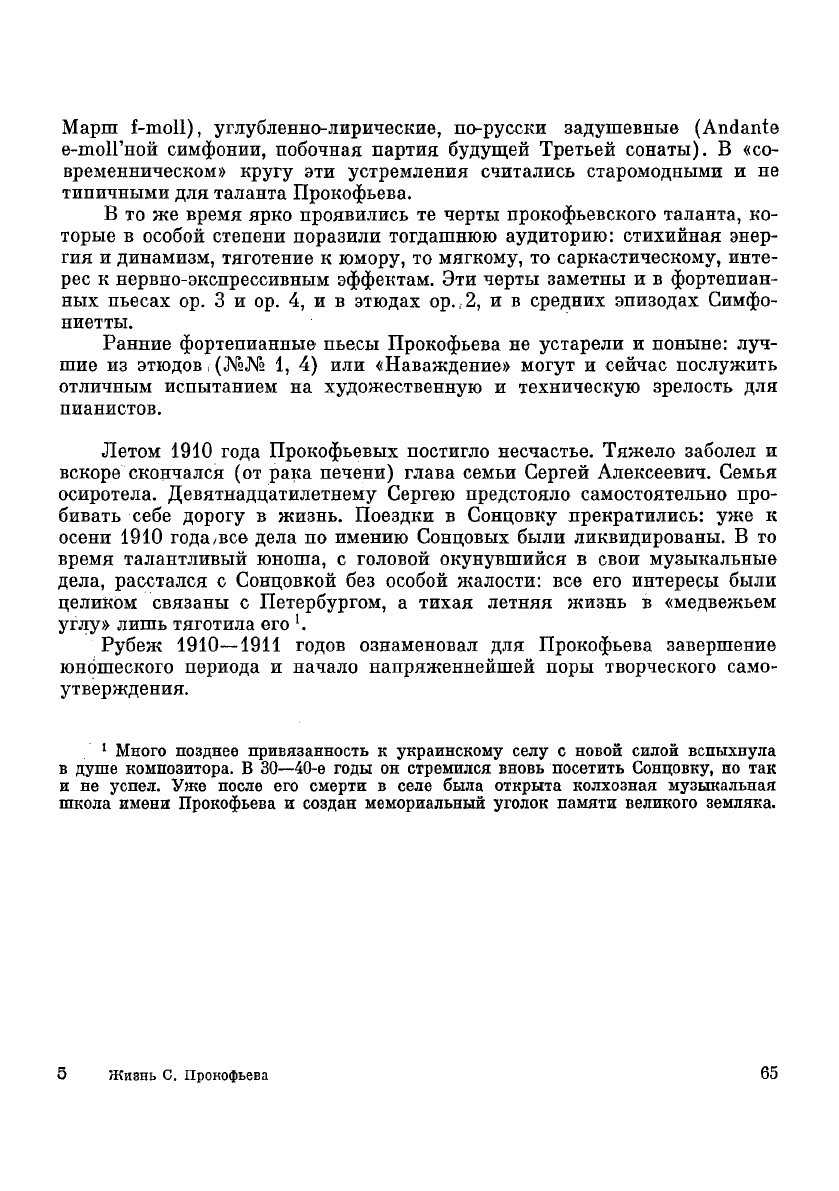

М. г. Прокофьева, мать композитора

с. А. Прокофьев, отец композитора