Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

сгиями погружают на несколько минут в

горячую воду, после чег о ее моделируют

по форме грудной клетка. Последующее по-

гружение пластины в холодную воду вы-

пивает за твердение с сохранением приданной

формы. Под местной анестезией в средней

части флотирующею участка с помощью боль-

шой полуовальной хирургической иглы проч-

ной нитью в двух-трех межреберьях про-

шивают кожу, подкожный жировой слой и

межреберные мышцы (внеплеврально, слегка

«скользнув» иглой по верхнему краю ребра)

и фиксируют этими швами шину. Удаляют

шину через 2 — 3 нед.

Скелетное вытяжение за грудину накла-

дывают при флотации переднего участка груд-

ной С!енкн (перелом ребер справа и слева

от (руднны). Под местной анестезией с по-

мощью специальной иглы проводят вокруг

грудины (с проколом кожи справа и слева

от нее) тонкую стойкую к коррозии про-

волоку, концы которой связывают над рас-

поркой (длина распорки соответствует ширине

грудины) и перекидывают через блок. Вытя-

жение осуществляют грузом 2 — 3 кг в течение

2-3 нед.

Экстраплевральный остеосинтез ребер произ-

водят при относительно удовлетворительном

состоянии пострадавшего с окончатым пере-

ломом ребер и флотацией. При положении

больного на здоровом боку производят про-

дольный разрез над областью окончатого пе-

релома. Обнаружив пальпаторно место пере-

лома ребер, раздвигают над ним мышеч-

ные волокна и сшивают ребро аппаратом

СГР-20 или СРКЧ-22. Сшивание по двум

линиям даже половины сломанных ребер обес-

печивает хорошую, фиксацию флотирующего

сегмента.

Закрытые повреждения

грудной клетки

Повреждения груди делят на открытые

и закрытые; закрытые травмы груди — на

травмы с повреждением костей и без повреж-

дения. По механизму возникновения тупые

травмы груди делятся на ушибы и сдав-

ления (раздавливания). Травма может быть

одно- и двусторонней.

Ушибы грудной клетки возникают при

сильном ударе в грудь и при падении на

твердый предмет.

Диагностика. Ушибы могут ограничи-

ваться повреждением мягких тканей грудной

стенки — кожи, подкожной клетчатки, мышц,

что выражается в болезненной припухлости.

Болезненность усиливается при давлении на

ушибленное место, движении, а также при

глубоком вдохе вследствие кровоизлияния в

межреберные мышцы. Необходимо убедиться

в отсутствии каких-либо внутригрудных по-

вреждений и переломов ребер.

Лечение. Назначают болеутоляющие

средства, холод в первые сутки и тепло-

вые процедуры в последующие. Обширные

кровоизлияния, подкожные, внутримышечные,

так называемые расслаивающие гематомы

иногда приходится пунктировать или удаляй»

свернувшуюся кровь через разрез с после-

дующим ушиванием раны.

Сотрясение грудной клетки происходи! при

сильных сжатиях и падении.

Диагностика. Сотрясение грудной клет-

ки может вызвать выраженную общую реак-

цию организма вплоть до тяжелого шока.

Лечение. После исключения повреждения

внутренних органов назначают противошо-

ковую и симптоматическую терапию.

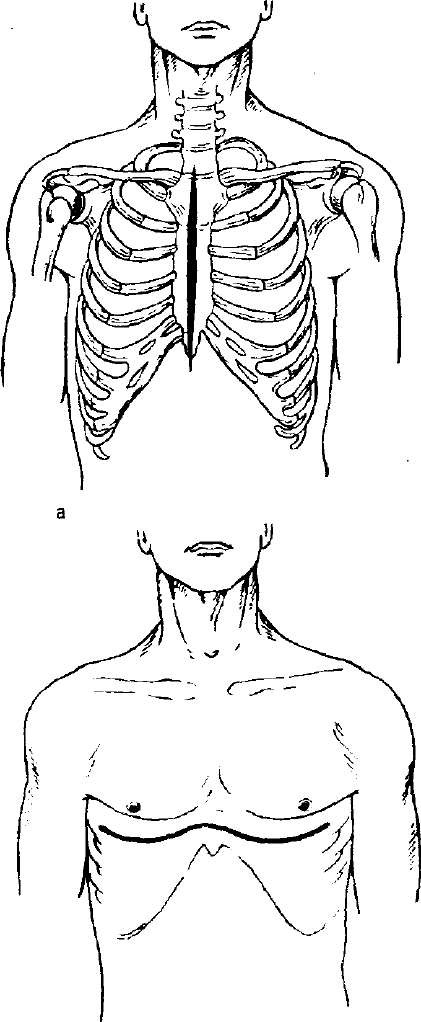

Сдавление грудной клетки. Диагности-

ка. Характерна так называемая травмати-

ческая асфиксия: верхняя часть грудной клетки,

голова, шея, лицо приобретают синюшно-

багрово-фиолетовую окраску с резко выра-

женной нижней границей. Выявляются пе ге-

хиальные кровоизлияния на коже, слизистых

оболочках рта, зева, носа, склеры и т. д.

Лечение — покой, назначение кислорода,

обезболивающих средств. В начальном периоде

показана вагосимпатическая блокада.

Перелом ребер (одного или многих) бы-

вает при прямом ударе, падении, сжатии

грудной клетки. Переломы ребер составляют

в среднем 15% всех переломов, а среди

всех за крытых тра вм груди на бл юда ю гея

более чем в 60%. Переломы ребер со сме-

щением могут сопровождаться разрывом меж-

реберных сосудов и плевры с повреждением

легкого, при этом развивается гемоторакс,

пневмоторакс, подкожная эмфизема, эмфизема

средостения. Может возникнуть напряженный

пневмоторакс.

Диагноз. Перелом ребер сопровождается

резкими, строго локализованными болевыми

ощущениями, усиливающимися при глубоком

дыхании, кашле, нагуживании. При осмотре

отмечается отставание в дыхании соответст-

вующей половины грудной клетки, иногда

видна ее деформация. Пальпация области

перелома резко болезненна, иногда можно

определить место перелома в виде уступа.

Множественный перелом ребер, особенно дву-

сторонний, сопровождается тяжелыми дыха-

тельными и циркуляторнымн нарушениями,

приводящими к плевропульмональному шоку.

Перелом ребер легко определяется по рент-

геновским снимкам, если имеется смещение

отломков. При отсутствии этого распозна-

ванию помогает выявление при просвечива-

нии и на снимках паранлевральных гематом,

а также тонкой линии перелома на прицельных

рентгенограммах. Рентгенологическое исследо-

вание иногда может не выявить места пере-

лома, в таких случаях основное значение

в диагностике этой патологии имеют клини-

ческие данные.

Лечение. Снятие болевых ощущений,

создание покоя, кислородотерапия. Основным

метолом лечения служат новокаиновая и спирт-

новоканновая блокады межреберных нервов в

зоне перелома. Особое внимание должно быть

уделено предупреждению вторичных легочных

осложнений, особенно при множественных пере-

91

ломах ребер. Специальная иммобилизация

(фиксация с помощью пластмассовой тины,

скелетное вытяжение за грудину, экстрапле-

вральный ос геосинтез ребер) необходима при

переломе пяти ребер и более. Показания к

иммобилизации резко возрастают при так на-

зываемых окончатых переломах с флотацией

участка грудной клетки.

Перелом грудины чаще возникает на границе

рукоятки и тела и у основания мечевид-

ного отростка.

Диагностика. Перелом грудины сопро-

вождается кровоизлиянием в клетчатку средо-

стения. При этом возникает резкая боль, уси-

ливающаяся при вдохе и пальпации, затруд-

нение дыхания, одышка, цианоз, иногда

удушье. На месте перелома отмечается при-

пухлость, деформация, кровоизлияние под

яремной ямкой. Перелом грудины лучше вы-

является на боковых рентгенограммах.

Лечение переломов грудины, как пра-

вило, консервативное. Покой, возвышенное

положение, анальгетики. Местное новокаи-

новое обезболивание. При смещении отломков

производится оперативное скрепление; сшива-

ние грудины аппаратом СТР-20 с помощью

танталовых скоб либо фиксация отломков

двумя перекрещивающимися спицами Кирш-

нера. Применяют также ультразвуковую сварку

грудины.

Открытые повреждения

грудной клетки

Ранения грудной клетки деляг на про-

никающие и непроникающие, сквозные и

слепые.

Непроникающие ранения грудной клетки

относятся к числу легких или средней тя-

жести повреждений. Однако при присоедине-

нии инфекции или в сочеишии с открытым

переломом ребер может возникнуть ряд тяже-

лых осложнений.

Лечение всех видов непроникающих ра-

нений грудной клетки хирургическое. Раны

подлежат хирургической обработке с удалени-

ем встречающихся инородных тел.

Проникающие ранения грудной клетки —

одно ит наиболее частых видов ранения

трудной клетки. Повреждение париетального

листка плевры определяет понятие «прони-

кающее ранение».

Диагностика. Одним из частых по-

следствий такой травмы является поступление

в грудную полость воздуха и возникнове-

ние пневмоторакса со всем комплексом со-

путствующих ему нарушений гемодинамики,

дыхания, деятельности ЦНС. Особую опас-

ность при проникающих ранениях грудной

клетки предс1авляег двусторонний пневмото-

ракс. Сравнительно редко наблюдас 1ся кла-

панный пневмоторакс.

Достоверными симптомами пронт iioiiiux

ранений i руди являю i ся; пневмо i о раке, i е-

моторакс, подкожная эмфизема и кровохар-

канье. Большая или меньшая степень выра-

женное ти, разные сочетания этих нарушений

обусловливают клиническую картину ранения

в каждом конкретном случае.

Ранение с открытым пневмотораксом про-

текает значительно тяжелее, чем с закрытым.

Раненые с открытым пневмотораксом ведут

себя беспокойно. У них вст ревоженный вид,

губы цианотичные. Дыхание поверхностное,

учащенное, неравномерное; вдох прерывистый,

сопровождается усилением боли в груди.

Отмечается тахикардия, АД вначале может

быть повышено, а затем снижается. Грудная

клетки на стороне повреждения малоподвиж-

на, межреберные промежутки сглажены. При

осмотре раны определяется присасывание

воздуха на вдохе, выделение из нее пузырь-

ков воздуха на выдохе. В окружности раны,

как правило, подкожная эмфизема. Перкутор-

но определяется тимпанит, а при разнигии

гемоторакса — тупое ib в нижних о iделах груд-

ной клетки на стороне ранения. Аускулыа-

тивно — резкое ослабление дыхательных шу-

мов. Ранение плевральной полости нередко

сопровождается напряжением верхних отделов

брюшной стенки, ко трое может вызвать не-

обоснованное подозрение на повреждение

внутрибрюшных органов. Рентгенологически

можно обнаружить газовый пузырь в плев-

ральной полости, спадение легкого, вялую

подвижность купола диафрагмы, смещение

и колебание средостения.

Клиническая картина ранений, осложненных

закрытым пневмотораксом, обычно менее вы-

ражена, чем при открытом. Сравнительно

часто закрытый пневмоторакс сопровождается

подкожной эмфиземой. Аускулыация обнару-

живает ослабление дыхательного шума, амфо-

рическое или бронхиальное дыхание. Надежным

способом диагностики закрытого пневмото-

ракса является ранняя плевральная пункция.

Клиническая картина клапанного пневмото-

ракса, особенно напряженного, сопровождаю-

щегося эмфиземой средостения, чрезвычайно

тяжела. Сдавление воздухом сердца, крупных

сосудов, трахеи приводит к тяжелым кар-

диореспираторным расстройствам.

Лечение. Крайне тяжелое состояние ра-

ненного, в том числе и состояние клини-

ческой смерти, не должно служит ь поводом

для отказа от хирургического вмешательства,

которое в этих условиях начинают одновре-

менно с проведением реанимационных меро-

приятий. Если есть какие-либо основания пред-

пол ага 1ь ранения сердца, крупных сосудов,

особенно при выраженных пневмо- и гемо-

тораксе, показана горакогомня. тщательная

ревизия органов, остановка кровотечения и

ликвидация выявленных повреждений.

В других случаях можно ограничи i вся

обработкой и глухим швом наружной раны,

нункт'ированием или дренированием плевраль-

ной полости для извлечения крови и воздуха,

а в дальнейшем, если появляю1ся 1рошые

спмп томы, оиерпрова i ь.

11срвая помощь при откры i ом пневмото-

раксе своди i ся к на юженню окклю тонной

повязки, даче киелоро ui, вис teiniio сердечных

92

средств и быстрейшей эвакуации в лечебное

учреждение. При клапанном пневмотораксе

необходима плевральная пункция и удаление

воздуха. Показания к операции возникают

в том случае, если, несмотря на ак i иииую

аспирацию воздуха через достаточно широкий

дренаж, сохраняется напряженный пневмото-

ракс и легкое остается коллабированнмм.

Г лава VII

СРЕДОСТЕНИЕ

Общие вопросы диагностики

Средостение — это пространство, заключен-

ное между плевральными полостями, в кото-

ром находится *• ряд органов и нервно-сосу-

дистых образований, окруженных клетчаткой.

Спереди оно ограничено грудиной и частично

реберными хрящами, сзади — позвоночником,

сбоку — правой и левой средостенными плев-

рами, снизу — диафрагмой, а вверху переходит

в полость шеи. Фронтальной плоскостью,

проводимой через корень легкого, средо-

стение условно делится на переднее и заднее.

Симптоматика. Боль в груди — наиболее

частая жалоба больных. Интенсивность боли

порой зависит от степени сдавления или про-

растания нервов или рефлексогенных зон,

широко представленных в средостении. Часто

ощущается загрудинная или щемящая боль

в области сердца; при патологических про-

цессах в заднем средостении боль локализу-

ется главным образом в межлопаточной об-

ласти. Боль при злокачественных образова-

ниях более интенсивная, чем при доброка-

чественных. Часто болевым ощущениям пред-

шествует чувство дискомфорта — ощущение

тяжести и постороннего образования в груди.

Одышка часто наблюдается у больных.

Поскольку одышка может возникать от сдав-

ления как дыхательных путей, так и магист-

ральных сосудов, ее можно наблюдать при

новообразованиях переднего и заднего средо-

стения.

Данные объективного исследования. Необ-

ходимо помнить, что опухоли средостения

могут вызывать асимметрию грудной клетки

за счет деформации и выбухания отдельных

областей ее стенки, неравномерную выражен-

ность сосудистого рисунка. Основные изме-

нения обнаруживаются в состоянии органов

дыхания и кровообращения. Частота пульса

изменяется чаще, чем его ритм. Аритмия

наблюдаемся редко. Сердечная тупость часто

значительно расширена за счет прилежащей

к сердцу опухоли. Возможна приглушенность

сердечных тонов. Для далеко зашедшего про-

цесса в средостении характерен так называе-

мый компрессионный синдром: цианоз лица,

шеи, верхней половины туловища, набухание

шейных вен, одышка.

Диагностические методы. Рентгенологиче-

ское исследование — основной меюд дшп но-

стики новообразований средостения. Исследо-

вание всегда начинают с рентгеноскопии

в различных проекциях (многоосевая рент! е-

носкопия), что позволяет выявить патологи-

ческую тень, ее локализацию, форму, размеры,

подвижность, интенсивность, контуры и от-

части структуру, установить наличие или

отсутствие пульсации ее стенок.. Для уточ-

нения полученных при рентгеноскопии данных

производят рентгенографию в необходимых

проекциях. Применяют и специальные методы

исследования: томографию, пневмомелиа-

стинографию, диагностический пневмоторакс,

рентгенокимографию, пневмоперитонеум,

бронхографию, эзофагографию.

Ангиографию применяют в тех случаях,

когда предполагается сосудистая природа про-

цесса. Метод дает возможность отличи гь

сосудистые аневризмы и аневризмы сердца,

легочные опухоли и опухоли средостения, а

также определить, имеется ли прорастание

или сдавление крупных артериальных или ве-

нозных стволов.

Ультразвуковая эхолокация позволяет отли-

чить опухоль от кисты, обнаружить в по-

следней различные включения.

Медиаспшноскопия позволяет в некоторых

случаях морфологически верифицировать диаг-

ноз новообразования. Исследование проводят

под эндотрахеальным наркозом при положе-

нии больного на спине с запрокинутой и

повернутой влево головой, Медиаегиноскопом,

введенным через разрез в области яремной

ямки, можно осмотреть всю переднюю по-

верхность трахеи до ее бифуркации, главные

бронхи, клетчатку, региональные лимфатиче-

ские узлы, а главное — опухоль при локализа-

ции ее в верхних отделах средостения. При

этом производят биопсию. Медиастнноскоиии

недоступны нижние отделы переднего средо-

стения и заднее средостение.

Лабораторные исследования. Реакция Вас-

сермана может уточни гь сифилитическую

природу образования. При предполагаемом

эхинококкозе средостения необходимо приме-

нение реакции Казони либо реакции агглюти-

нации с ла гексом. При неврогенных опу-

холях заднего средостения полезна проба

Минора — выявление с помощью йодно-крах-

мальной реакции нарушения потоотделения

в соответствующих учас!ках кожи с нару-

шенной иннервацией.

93

Методы

хирургического лечения

Оперативные доступы. При небольших но-

вообразованиях переднего средостения, высту-

пающих в плевральную полость, применяют

классический передний чресплевральный до-

ступ. Разрез производят на уровне третьего —

четвертого или четвертого-пятого межреберий

в зависимости от локализации новообразо-

вания. При необходимости разрез можно

дополнить пересечением хрящей ребер. При

удалении образований заднего средостения при-

меняют заднебоковой доступ. При опухолях

переднего средостения наибольшие удобства

обеспечивает трансстернальный доступ с пол-

ным или частичным продольным рассечением

грудины или чрездвухплевральный с попереч-

б

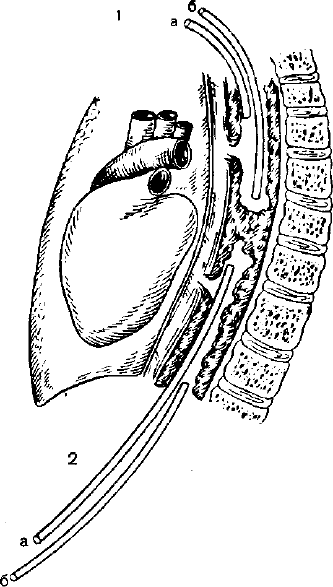

Рис. 20. Доступы к средостению.

о — трансстериальный продольный; б — поперечный

чрездвухплевральный.

ным ее рассечением (рис. 20). Кроме этих

доступов, при воспалительных заболеваниях

средостения применяют чресшейную ме-

диастинотомию и чрезбрюшинную медиа-

стино гомию.

После удаления новообразований средо-

стения грудную стенку ушивают послойно.

Дренируют плевральные полости или ретро*

стернальное пространство при продольном

трансстернальном доступе.

Дренирование средостения. При воспали-

тельном его заболевании для дренирования

чаше применяют малотравматичные внеплев-

ральные доступы: чресшейный по Разумов*

скому и чрезбрюшинный по Савиных —

Розанову. Чресплевральный доступ при гной-

ном медиастините без гнойного плеврита

нецелесообразен из-за неизбежного инфициро-

вания плевральной полости.

Хорошие результаты дает метод герме-

тичного дренирования средостения, при ко-

тором в зоне повреждения средостения уста-

навливают двухпросветные силиконовые дре-

нажи для промывания и аспирации (рис. 21).

Постоянное промывание осуществляют ка-

пельным введением промывающего раствора

по микроканалу двухпросветного дренажа.

По каналу большего диаметра постоянно

эвакуируют содержимое гнойной полости, что

обеспечивает снижение интоксикации и быст-

рую ликвидацию воспаления. Благодаря раз-

режению, поддерживаемому в полости, раз-

меры ее быстро уменьшаются и облитерация

полости ускоряется. Обязательное условие

активной аспирации — герметизация раны и

тем самым полости абсцесса. При необхо-

димости (при густом гное) по микроирри-

гатору в полость гнойника вводят протео-

литические ферменты. При чрезбрюшинном

доступе дренаж в средостение подводят

чресхиатально, при этом второй дренаж под-

водят в поддиафрагмальное пространство,

чтобы предупредить распространение процесса

в брюшную полость.

Повреждения и инородные

тела средостения

Повреждения органов средостения бывают

закрытыми и открытыми. Ранения средосте-

ния без повреждения его органов встреча-

ются редко.

Закрытая травма средостения. Д и а г н о-

с г и к а. При изолированных закрытых пов-

реждениях средостения, вызванных сдавле-

нием. реже ушибом грудной клетки, клини-

ческая картина определяется интенсивностью

кровотечения, величиной и распространенно-

стью гемаго.мь; степенью еда* [енпя сердца

и нервных структур. При кровоизлиянии

в клетчатку средостения в ней образу ю гея

различных размеров гематомы. Признаки ме-

диас инальной гематомы: одышка, цианоз,

наб; ание шейных вен. Если orcyi егвуют

повреждения жизненно важных оркшов средо-

стения, пи симптомы ликвидируются в течение

7—10 дней после травмы. Большую опас-

ность представляет имбибнния кровью блуж-

дающих нервов, ведущая к нарушению дыха-

ния, брадикардин. ухудшению кровообраще-

ния* Вагугный синдром характерен для обшир-

ных медиастинальных гематом. Ренггеноло-

гически тень средостения расширена; тень ге-

матомы может быть шаровидной, выступаю-

щей в плевральную полость.

Лечение. Основным является обеспече-

ние адекватного дыхания и поддержание

эффективного кровообращения. При тяжелой

травме в острой стадии, особенно при

нарушении каркасности грудного скелета,

необходима искусственная вентиляция легких,

противошоковая и поддерживающая терапия

(новокаиновые блокады, наркотики, сердечные

средства). Необходимость в оперативном вме-

шательстве возникает при подозрении на

повреждение жизненно важного органа или

при нарастании компрессионного синдрома.

Открытая травма средостения. Диагноз.

При открытых повреждениях клиническая

картина определяется характером ранящего

оружия, локализацией раны, массивностью

кровоизлияния. Обычно эти ранения соче-

таются с травмой какого-либо органа и в пер-

вую очередь обращают на себя внимание

симптомы его повреждения. Наряду с кро-

воизлиянием 6 клетчатку нередко возникает

медиастинальня эмфизема. На первый план

выступают бледность, вялость, признаки кол-

лапса. При ранении средостения и его органов

травмируются стволы блуждающего и сим-

патического нервов или их ветви. Травма

симпатического ствола проявляется синдро-

мом Горнера, а ранения возвратного нер-

ва — охриплостью голоса. В результате трав-

мы блуждающего нерва и его ветвей по-

является некробиоз эпителия слизистой обо-

лочки бронхов, полнокровие сосудов и острая

эмфизема, а затем пневмония. При раздраже-

нии блуждающего нерва отмечается гипок-

сия миокарда. Из возможных осложнений

нельзя забывать об образовании истинных

и ложных аневризм, артериовенозных свищей,

воздушной эмболии, гнойных осложнений.

Лечение. При отсутствии повреждения

внутренних органов лечение должно быть

направлено исключительно на устранение шо-

ка, расстройства дыхания. Больные с пов-

реждением магистральных сосудов средо-

стения, как правило, нуждаются в экстрен-

ном оперативном лечении (ушивание дефекта

сосуда). Несколько иной подход бывает при

Разрывах стенок дыхательных путей. Часто

повреждение трахеи и бронхов заживает са-

мостоятельно, без ушивания. Если небольшое

повреждение стенок дыхательных путей со-

провождается напряженным пневмотораксом

и эмфиземой средостения, иногда достаточно

произвести дренирование плевральной поло-

сги

с длительной аспирацией или медиа-

стинотомию через разрез над яремной вы-

Р

с

*кой (проникают пальцем и вводят в на-

Ратрахеальную клетчатку дренажную трубку).

ри

больших повреждениях трахеи к бронхов

Рис. 21. Схема дренирования заднего средо-

стения при повреждениях пищевода.

1—при чресшейном доступе: а —дренаж к месту

разрыва пищевода, б —дренаж к нижнему полюсу

ложного хода; 2 — при чрезбрюшинном доступе;

а —дренаж к верхнему полюсу ложного хода, б —

дренаж к диафрагме.

необходима восстановительная операция. При

колото-резаных ранах без признаков массив-

ного кровоизлияния и прогрессирующей

эмфиземы средостения следует ограничиться

ушиванием раны мягких тканей.

Повреждение грудного лимфатического про-

тока может иметь место при закрытой

травме груди, ножевых и огнестрельных ра-

нениях, во время внутригрудной операции.

Эти повреждения, как правило, сопровожда-

ются тяжелым и опасным осложнением —

хилотораксом.

Диагностика. Клиническая картина

хилоторакса обусловлена в основном сдав-

лением легкого и смещением органов средо-

стения скопившейся лимфой. При поврежде-

нии протока хилезная жидкость может скап-

ливаться в средостении и внезапно проры-

ваться в полость плевры с развигнем шока.

Лимфорея нередко продолжается длительное

время и вследствие потерн с. лимфой белков

и солей часто приводит больных к истоще-

нию, кахексии и лимфопешш.

Диагноз хилоторакса не представляет боль-

ших трудностей, если производится плевраль-

95

ная пункция. При этом получают большое

количество жидкости, обычно желтовато-бе-

лого цвета. Хилезная жидкость при отстое

разделяется на два слоя: верхний сливко-

образный и нижний, более жидкий, опалес-

цирующий. В некоторых случаях плевральные

экссудаты, например при туберкулезе и опу-

холях плевры, могут симулировать хшюторакс.

В подобных случаях целесообразно выполнить

лимфографию с антеградным заполнением

трудного протока.

Лечение. Как правило, лечение хирурги-

ческое. Если повреждение грудного протока

выявлено спустя несколько часов или дней

после травмы или операции, то целесообраз-

но начать лечение с консервативных меро-

приятий (ежедневные плевральные пункции),

при этом нередко расправленное легкое при-

крывает и сдавливает поврежденный участок

протока, способствуя закрытию свища. Реко-

мендуется удаляемую из полости плевры лим-

фу вводить больным внутривенно или внут-

рикостно. При безуспешности консервативного

лечения в течение 10 — 25 дней необходимо

оперативное вмешательство. Предпочтительнее

использовать радикальные методы лечения.

Только при небольших точечных повреждениях

стенки грудного протока допустимо ушивание

его атравматическими иглами с плевризацией

шва. Радикальным методом лечения повреж-

дения грудного протока принято считать его

перевязку выше и ниже участка повреждения.

Паллиативные методы хирургического лечения

повреждений грудното протока (тампонирова-

ние свободным мышечным лоскутом на ножке)

применяются при тяжелом состоянии боль-

ного или когда более радикальная операция

технически сложна для хирурга.

Инородные тела средостения. Большая

группа больных со слепым ранением средо-

стения, несмотря на оказанную после ране-

ния помощь, остается носителем инородного

тела.

Диагностика. По клиническому тече-

нию в раннем периоде слепые ранения

аналогичны сквозным и касательным ранениям

этой области. Период клинического благопо-

лучия обычно сменяется обострением про-

цесса : появлением боли за грудиной или

в спине, кровохарканьем, одышкой, учащением

пульса и др. Расположение инородного тела

поблизости от пищевода, трахеи или бронхов

чревато развитием тяжелых осложнений, осо-

бенно при нагноении вокруг инородного тела.

Лечение. Показаниями к удалению ино-

родною тела средостения являются большие

размеры инородного тела; близкое соседство

инородно1 о тела с органами или маги-

стральными сосудами, нервами средостения;

наличие жалоб больных, обусловленных на-

ходящимся в средостении инородным телом;

наличие вокруг инородного [ела воспалитель-

ных инфильтратов, абсцессов или свищей.

При мелких инородных 1слах, расположен-

ных в переднем средостении, не причиняю-

щих больным никаких расеi роист», можно

воздержаться oi операции.

Медиастиниты

Медиастиниты бывают острыми и хро-

ническими. Причинами острых нагнои тельных

процессов средостения могут быть: открьпые

повреждения средостения; перфорация пище-

вода, трахеи и бронхов; осложнения операций

на органах средостения; контактное или ме-

тастатическое распространение инфекции (ге-

матогенное и лимфогенное). Процесс может

носить ограниченный характер (абсцесс) или

диффузный (флегмона).

При остром медиастиниге в воспали 1ель-

ный процесс нередко вовлекаются перикард

и плевра. При ранении пищевода, проникаю-

щем в полость плевры, медиасгинит и эм-

пиема развиваются одновременно. В запу-

щенных случаях нередким осложнением яв-

ляется также кровотечение из крупных со-

судов, чаще вследствие аррозии сосудистой

стенки. В ряде случаев образуется пище-

водно-трахеальный (или бронхиальный)

свищ.

Диагностика. Заболевание чаще начи-

нается внезапно. Отмечается подъем темпера-

туры до 39 — 40 °С, которая вначале бывает

постоянной, а затем гектической; озноб, сме-

няющийся проливным потом; тахикардия до

120—140 в 1 минуту; одышка. Боль в грудной

клетке — наиболее ранний и постоянный симп-

том. Нередко она усиливается при глотании,

а также при запрокидывании головы назад. При

ограниченных абсцессах заднего средостения

определяется дисфагия — от легкого нарушения

глотания до почти полной непроходимости пи-

щевода. При ограниченном абсцессе, располо-

женном в непосредственной близости от тра-

хеи, вследствие ее сдавления и отека иногда

наблюдается удушье или сухой кашель, а

также осиплость голоса. При раздражении

диафрагмального нерва отмечается неукроти-

мая икота. При пальпации нередко определя-

ется крепитация в яремной ямке и над-

ключичном пространстве за счет подкожной

эмфиземы, обычной при медиастинитах после

перфорации пищевода; кроме того, крепита-

ция возможна при анаэробной инфекции

шеи.

По клиническому течению могут бы i ь

выделены молниеносные формы медиастенита,

когда больные погибаю i от тяжелейшей ин-

токсикации в течение первых 2 суi- В дру-

гих случаях заболевание протекает менее

бурно. Иногда при маловируленгной инфек-

ции и применении антибиотиков медиастинит

может стать подострым. При ренггенодиаг-

ностике медиастини та, развившегося при пер-

форации полою органа, характерно нали-

чие воздуха, затемнения с раширением тени

средостения, иногда с горизонтальным уров-

нем, смещением тени трахеи и пищевода,

с затеканием контрастного вещества за кон-

туры пищевода или трахеи. Характерен также

одно- или двусторонний содружественный

плеврит. Дополнительные диагностические ме-

тоды (бронхоскопия и эзофагоскопия, нунк-

96

ция плевры и средостения) применяют по

показаниям.

Лечение. При гнойном медиастините не-

обходимо хирургическое лечение сразу же

после установления диагноза. Исключение со-

ставляют лишь те случаи, когда медиасти-

ннт развивается постепенно на фоне пред-

шествовавших склеротических изменений клет-

чатки средостения, способствующих отграни-

чению процесса. В этих случаях возможно

консервативное лечение: массивные дозы ан-

тибиотиков широкого спектра действия, пере-

ливания крови, белковых препаратов, приме-

нение больших доз витаминов комплекса В

и С. иммунотерапии. При ограниченных

гнойниках средостения, хорошо дренирующих-

ся через пищевод при его перфорации, для

исключения питания через рот проводят в

желудок постоянный зонд или накладывают

гастростому. При ухудшении состояния боль-

ного гнойник необходимо вскрыть и дрени-

ровать.

В раннем послеоперационном периоде про-

водят активную антибиотикотерапию, дезин-

токсикацию (введение глюкозы, электролитов,

витаминотерапия, переливание крови и т. д.).

Питание больных осуществляют с помощью

мягкого, легко спадающегося, тонкостенного

силиконового зонда, который не вызывает

пролежней даже при длительном нахожде-

нии в пищеводе и устраняет необходимость

накладывать гастростому.

Лечение хронических медиастинитов в ос-

новном консервативное (антибиотики, рентге-

нотерапия), иногда применяют ультразвук,

курсы лидазы. При туберкулезном или сифи-

литическом медиастините необходима соответ-

ствующая специфическая терапия. Оператив-

ное лечение показано в редких случаях при

сдавлениях рубцами того или иного органа

средостения.

Опухоли

и кисты средостения

К новообразованиям средостения принято

относить истинные опухоли, кисты и опухо-

левидные образования. Клинически ново-

образования целесообразно разделить на че-

тыре группы: 1) опухоли (доброкачественные

и злокачественные) и кисты из тканей,

эмбриологически присущих средостению,— так

называемые первичные опухоли и кисты сре-

достения; 2) загрудинный и внутригрудной

зоб (доброкачественный и злокачественный);

3) метастазы рака других органов; 4) псев-

доопухолевые заболевания: поражения лимфа-

тических узлов при туберкулезе и эхинокок-

козе, лимфатические, менингеальные и дру-

гие образования.

Для обозначения локализации новообразо-

ваний средостения его обычно условно делят

двумя взаимно перпендикулярными плоско-

стями, проведенными через бифуркацию тра-

хеи. Таким образом, различают передневерх-

ний, передненижний, задневерхний и задне-

4 Клиническая хирургия 97

нижний orделы средос*ения. Ьолыiiис опу-

холи и кисты могут располага i ься в несколь-

ких отделах.

В клинической прак гике наиболее часю

встречаются первичные опухоли и кисты; они

составляют более 90 % новообразований

средостения.

Тератоидные образования состоят из раз-

личных тканевых элементов и органоподобных

структур.

Патологическая анатомия. Тера-

томы делятся на зрелые и незрелые. Все

зрелые тератомы обычно хорошо инкапсу-

лированы, неправильно округлой или овальной

формы, различной величины. На разрезе часю

видны кисты. Незрелые тератомы имеют вид

солитарных узлов, иногда с мелкими по-

лостями. Поверхность их бугристая, ткань

плотная. Содержимое таких кист — похожая

на сало тягучая масса, бурая жидкость,

волосы. Тератомы могут включать участки

желез, зубы, кости, а иногда и частично

развитый плод.

Диагностика. Клиническая картина за-

висит от локализации, интенсивности роста

и размеров опухоли, степени зрелости, ос-

ложнений (инфицирование, прорыв в приле-

жащие органы и др.).

Выделяют бессимптомно протекающие, не-

осложненные, но проявляющиеся клинически

и осложненные тератомы. Располагаясь в пе-

реднем средостении, чаще в средней его трети,

тератомы нередко сопровождаются кардио-

васкулярными нарушениями (тахикардия, сжи-

мающая боль в области сердца). Ком п рес-

сия крупных бронхов, трахеи ведет к одышке,

иногда к приступообразному кашлю, крово-

харканью. Нередко инфицирование опухоли

вызывает повышение температуры и нараста-

ние симптоматики. У отдельных больных

грудная стенка выступает над тератоидным

образованием, нередко пульсирующим. Наи-

более важный патогномоничный симптом —

выявление в мокроте волос и других тканей.

Основной диагностический метод — комп-

лексное рантгенологическое исследование. При

этом определяется округлое или овоидное

образование с четкими границами, не сме-

щающееся при глотании и кашле. Иногда

удается выявить обызвествление капсулы кис-

ты или известковые включения, зубы. Об-

наружению включений способствует томогра-

фическое исследование, особенно в условиях

пневмомедиастинума. При быстром росте и

исчезновении четких границ следует думать

о малигнизации.

Лечение только хирургическое. Выжида-

тельная тактика и динамическое наблюдение

нецелесообразны. Выбор доступа зависит от

локализации процесса.

Неврогенные опухоли - наиболее часто

встречающиеся новообразования средостения.

Патологическая анатомия. Ме-

диастинальные неврогенные опухоли могут

исходить из различных нервных стволов

средостения и нервных элементов различных

органов средостения. Чаше неврогенные опу-

холи локализуются в заднем средостении,

реже — в переднем. Из клеток симпатического

нервного ствола возникают ганглионеврома,

нейробластома, симпагикобластома и феохро-

моцитома, а к опухолям, образовавшимся из

периферических нервов, относятся неврома,

нейрофиброма и невринома.

Хемодектома — опухоль из клеток хеморе-

цепторов. Неврогенные саркомы — злокачест-

венные опухоли оболочек нервов. Как и ней-

рофибромы, они встречаются солитарно или

в сочетании с болезнью Реклингхаузена.

Злокачественные новообразования метастази-

руют лимфогемагогенным путем.

Диагностика. Клинические симптомы

можно подразделить на симптомы сдавления

или поражения нервной т кани грудного от-

дела; симптомы, связанные с нарушением

функции органов грудной полости вслед-

ствие давления опухоли; симптомы интокси-

кации организма. Чаще при неврогенных опу-

холях средостения отмечаются болевой синд-

ром, а также повышенная утомляемость,

слабость, зоны гипестезии, одышка, кашель,

повышенная температура тела, потливость,

похудание, раздражительность, сердцебиение,

чувство сдавления за грудиной, осиплость

голоса, симптом Горнера, онемение рук и др.

Болевые реакции бывают от незначительных

ощущений до сильнейших невралгий. Локали-

зация боли чаще соответствует расположе-

нию опухоли. Опухоли заднего средостения

чаще вызывают болевой синдром, чем опухоли

переднего средостения. Ганглионевромы часто

протекают бессимптомно в течение многих

лет и опухоль достигает больших размеров.

В клинической картине незрелых неврогенных

опухолей превалируют общая интоксикация

и болевой синдром. При феохромоцитоме

больные жалуются на общую слабость, го-

ловную боль, сердцебиение, ухудшение ап-

петита, потливость, ощущение внутреннего

жара, одышку; ведущий симптом — пароксиз-

мальная гипертония с резким подъемом АД,

сердцебиением и болью в сердце. Клиническая

картина неврогенных опухолей может изме-

няться в связи с их способностью озлокачест-

вляться или подвергаться спонтанной регрес-

сии при созревании, особенно у детей.

Решающее значение в диагностике принад-

лежит рентгенологическому исследованию, а

также диагностической пробе Минора. Для

уточнения размеров структуры тенеобразова-

ния, ее взаимоотношения с органами сре-

достения применяют специальные методы ис-

следования : томографию, диагностический

пневмоторакс, ангиографию и др. Картина

крови изменяется при злокачественном пере-

рождении опухоли.

Л е ч е н и е. Зрелые неврогенные опухоли

удаляю! хирургическим путем, при незрелых

опухолях хирургическое вмешательство соче-

laioi с лучевой и реже химиотерапией.

Методы туширования сосудов и экстракор-

порально! о кровообращения позволяют ра-

дикально удалить опухоль, прорастающую в

сосуды, с последующей их пласшкой. При

озлокачествлении опухоли, прорастающей

ребро, необходимо удалить опухоль в блоке

с участком пораженного ребра. При подтверж-

дении путем срочной микроскопии злокачест-

венной природы новообразования удаляют

увеличенные парааортальиые, эзофагеальныс

и трахеальные лимфатические узлы. При не-

зрелых неврогенных опухолях (чаще у детей)

необходима и лучевая терапия. Химиотерапия

пока не нашла широкого применения при

невротенных опухолях.

Мезеихимальные опухоли. Патологи-

ческая анатомия. К мсзенхимальным

доброкачественным опухолям средостения

относят опухоли из волокнистой соедини-

тельной ткани (фибромы), из хрящевой и

костной ткани (хондрома, остеохондрома,

остеобластокластома), из остатков спинной

струны (хордома), из жировой ткани (липома,

гибернома), опухоли из различных мезенхи-

мальных тканей (мезенхимомы), опухоли,

исходящие из сосудов (гемангиомы, лимфан-

гиомы и др.), опухоли из мышечной ткани

(лейомиомы, рабдомиомы). Среди злокачест-

венных новообразований из мезенхималыюй

ткани средостения выделяют фибросаркомы,

липосаркомы, остеогенную и синовиальную

саркомы, рабдомиосаркомы, ангиоэндотелио-

мы, злокачественные гемангиоперицитомы,

ангиосаркомы и др.

Диагностика. Клиническая картина

этих опухолей нехарактерна. Опухоли малых

размеров могут протекать бессимптомно; до-

стигнув же определенного размера и сдавли-

вая органы средостения, они вызывают ха-

рактерную клиническую симптоматику. Клини-

чески злокачественные новообразования прояв-

ляются раньше, что обусловлено быстрым

инфильтративным ростом опухоли, возмож-

ным метастазированием и интоксикацией ор-

ганизма. При всей злокачественности липо-

сарком они медленно растут и поздно ме-

тастазируют, что позволяет им достигать

больших размеров.

Лечение оперативное.

Лимфосаркомы и лимфогранулематоз в виде

локализованных форм встречаются в сре-

достении значительно реже по сравнению

с локальным поражением других групп лим-

фатических узлов.

Диагностика. Клиника медиастиналь-

ных форм лимфосарком и лимфогрануле-

матоза обусловлена вначале интоксикацией

организма, а при больших размерах опухо-

ли — компрессией прилежащих органов средо-

стения. В начальных стадиях лимфограну-

лематоза признаки болезни выражены слабо.

С развитием процесса возникает ремит ти-

рующая i емпература; одним из наиболее

важных признаков заболевания является кож-

ный зуд, иногда у больных возникает обиль-

ный пот, слабость, отмечается похудание. Рано

поражается селезенка. С ростом опухоли

появляются загрудинная боль, чувство тяже-

сти в груди, кашель и медленно нара-

стающая одышка. При лимфогранулемагозе

в оIличие от других мслнасминальных опу-

98

холей меньше выражены симптомы компрес-

сии. Наиболее характерны изменения в кар-

тине крови — лейкоцитоз или лейкопения,

увеличение СОЭ. Может наблюдаться также

экссудативный. а позже геморрагический плев-

риг. Характерной особенностью является дву-

стороннее поражение. Лимфосаркомы отлича-

ются более быстрым течением с прегрес-

сированием медиастинального компрессион-

ного синдрома. Общее состояние резко ухуд-

шается по мере прогрессирования основного

процесса. Поражение медиасгинадьных лимфа-

тических узлов может быть подтверждено

лимфографией, медиасгиноскопией.

Лечение лимфогранулематоза и лим-

фосарком при локализации процесса в сре-

достении консервативное (химио- и лучевая

терапия). Предпринимаемое по поводу них

оперативное вмешательство является обычно

результатом ошибочной дооперационной

диагностики, когда ставится диагноз других

новообразований средостения, а лимфома ока-

зывается операционной находкой.

Тимомы — опухоли вилочковой железы.

Редкое заболевание.

Патологическая анатомия. Раз-

мер опухолей вилочковой железы колеблет-

ся от 2 — 3 см в диаметре до гигантских —

] 0 - 30 см. Принято различать капсулярные

и некапсулярные новообразования. Послед-

ние часто обладают инфильтрирующим ро-

стом, прорастая окружающие органы и

гкани. Опухоли вилочковой железы делятся

на 3 большие группы: преимущественно эпи-

телиальные, преимущественно лимфоидные и

тератоидные. Разделение тимом на добро-

качественные и злокачественные в известной

мере условно, так как в ряде случаев ни

клинически, ни даже гистологически не удается

точно установить это.

Диагноз. Клинические проявления тимом

во многом зависят от морфологического

строения, величины опухоли и ее воздейст-

вия на прилежащие органы и ткани. Чаще

больные жалуются на слабость, быструю

утомляемость, потливость, повышение темпе-

ратуры тела, осиплость голоса, чувство

сдавления за грудиной, похудание, кашель.

Наиболее частый и ранний симптом опухоли

вилочковой железы — боль в грудной клетке,

которая с увеличением опухоли постепенно

усиливается. Злокачественные опухоли ви-

лочковой железы чаще метастазируют в над-

ключичные, подключичные, шейные лимфати-

ческие узлы, которые увеличиваются, стано-

вятся плотными, малоподвижными. У ряда

больных тимомы сочетаются с миастенией.

Рентгенологическому методу исследования

отводится одно из ведущих мест. Наличие

тени в верхнем или среднем средостении

в непосредственной близости от грудины за-

ставляет думать о возможной патологии

вилочковой железы. Иногда опухоли вилочко-

вой железы локализуются в заднем средо-

стении. При доброкачественном течении

границы между тенью опухоли и соседними

органами бывают четкими. Большое место

в рентгенодиагностике опухолей вилочковой

железы отводи 1ся пневмомедиасгииографии.

Л е ч е н и е. Новообразования вилочковой

же езы удаляют оперативным путем. Наибо-

лее часто применяют переднебоковой интра-

плевральный доступ, в некоторых случаях

доступ с продольным рассечением грудины,

реже поперечное ее рассечение — при опухолях

в средостении, выходящих в обе плевральные

полости.

Бронхиальные кисты характеризуются об-

щностью строения стенок со стенками дыха-

тельных пу гей. Бронхиальные кисты имеют

овоидную форму; за редким исключением

они однокамерные.

Диагностика. В большинстве случаев

бронхиальные кисты протекают бессимптомно

и обнаруживаются случайно при рентгеноло-

гическом исследовании. Клинические проявле-

ния в основном зависят от локализации,

а также от различных осложнений. Соседство

кист с бифуркацией трахеи вызывает надсад-

ный кашель, одышку, дисфагию даже при

малых размерах. Для параэзофагеальной ло-

кализации кист более характерна днефагия.

Клинические проявления могут быть также

обусловлены воспалительным процессом в

кисте или внезапным прорывом ее содержи-

мого в дыхательные пути или сосуды.

Бронхография и бронхоскопия облегчают

диагностику кист, сообщающихся с трахеоб-

ронхиальным деревом.

При рентгенологическом исследовании

обычно выявляют округлое или эллипсовид-

ное затемнение в медиальных зонах верхних

отделов той или иной половины грудной

клетки, имеющее четкий наружный контур.

Чаще тень кист плотно прилежит к тра-

хее и несколько смещает ее и главный бронх.

Лечение. Показано оперативное удале-

ние кисты, хотя в отдельных случаях воз-

можно самоизлечение путем опорожнения че-

рез бронхиальное дерево. Оперативное лечение

заключается в тупом выделении кисты с по-

следующим ее удалением. Доступ выбирают

с учетом локализации кисты в переднем или

заднем средостении.

Энтерокнстомы. К этой группе относят

врожденные кисты средостения, строение сте-

нок которых напоминает строение стенок пи-

щеварительного тракта. В зависимости от

степени сходства их строения с различными

отделами пищеварительного тракта принято

выделять пищеводные, желудочные и кишеч-

ные кисты. Для энтерокистом характерна

локализация в заднем средостении.

Диагностик а. Наиболее частые симп-

томы энтерокистом средостения — одышка и

боль в груди. Установлению рентгенологи-

ческого диагноза способствует большое по-

стоянство локализации энтерокистом, чаще

встречающихся в заднем средостении вправо

от средней линии.

Л е ч е н и е. Единственным методом лечения

энтерокнстомы является оперативное ее уда-

ление.

Перикарднальные кисты — полое тонкостен-

4*

99

нее образование, по строению напоминаю-

щее перикард. Кисты перикарда бывают

одно-, двух- и многокамерными. Чаще они

интимно соединяются с перикардом. В боль-

шинстве случаев кисты и дивертикулы пе-

рикарда располагаются справа.

Диагностика. Чаще больные жалуются

на боль, интенсивность которой нарастает

с увеличением размеров образования. При

подозрении на кисту перикарда в обязатель-

ном порядке выполняю г ренггено- и томо-

графию. При обычном рентгенологическом

обследовании целомическая киста и дивертикул

перикарда имеют вид однородной тени, тесно

прилежащей к гени сердца, средней интен-

сивности, овальной или полуокруглой формы,

с четким верхненаружным контуром.

Лечение хирургическое. Производят пе-

реднебоковую торакотомикэ, удаление кисты.

Эхинококкоз средостения встречается до-

вольно редко.

Диагноз. Клиническая картина медиа-

стинального эхинококкоза протекает различно

в зависимости от размеров, локализации па-

разита, наличия или отсутствия осложнений,

возраста больных и сопутствующих заболе-

ваний. При небольших размерах паразита те-

чение бессимптомное. Эхинококковые кисты

больших размеров могут вызвать боль,

одышку, дисфагии, синдром сдавления верх-

ней полой вены. В редких случаях возможен

прорыв содержимого кисты в бронх или

трахею. Нагноение кист средостения приво-

дит к образованию абсцесса и гнойного

медиастинита. Установлению правильного ди-

агноза во многом способствует эозинофиль-

но-аллергическая реакция. Ведущим в диагно-

стике эхинококкоза средостения является рент-

генологический метод. Наличие однородной,

округлой или овальной формы с четкими

контурами тени циркулярных обызвествлений

(вызванных отложением извести в хитиновой

оболочке погибшего паразита) говорит в

пользу эхинококкоза. Чаще эхинококкоз. сре-

достения наблюдается при одновременном

поражении легких.

Лечение. Оперативное лечение при жи-

вом паразите заключается в одномоментной

закрытой эхинококкэктомии. При сращении

между фиброзными оболочками и сосудами

допустима частичная резекция фиброзной кап-

сулы кисты с предварительной ее обработкой.

Глава VIII

ДИАФРАГМА

Общие вопросы диагностики

Диафрагма — мышечно-апоневротическая

перегородка, отделяющая брюшную полость

от грудной (рис. 22). Диафрагму делят на

три части: грудинную, реберную и пояснич-

ную. Поясничная часть является наиболее

мощным мышечным отделом диафрагмы.

Она имеет с каждой стороны три ножки.

Внутренние ножки образуют последовательно

отверстия для аорты и пищевода. Между

грудинными реберными пучками диафрагмы

в большинстве случаев имеется лишенное

мышечных волокон пространство (щель, или

треугольник, Ларрея). Между мышечными

пучками поясничной и реберной части также

образуется треугольное пространство, где

брюшина соприкасается с плеврой (отверстие

Вогдалека). В диафрагме имеется три боль-

ших отверстия — для аорты, пищевода и ниж-

ней полой вены, а также щели для сосудов

и нервов. Единственными двигательными нер-

нами диафрагмы являются диафрагмальные

нервы (правый и левый).

С и м и I о м а т и к а. Симптомы заболе-

ваний диафрагмы связаны с изменением ее

положения или перемещением органов брюш-

ной полости в грудную клетку. Признаков,

характерных для заболеваний самой диафраг-

мы, не существует, и о различных патоло-

гических процессах в даафрагме можно судить

лишь косвенно на основании симптомов со

стороны прилежащих органов. В зависимости

от преобладания клинических проявлений эти

симптомы могут быть разделены на три

группы: общие, сердечно-легочные, желудоч-

но-кишечные.

Объективное исследование. Дан-

ные перкуссии и аускультации показывают

изменения уровня стояния диафрагмы и не-

редко заставляют заподозрить перемещение

брюшных органов в грудную клетку или выя-

вить те или иные патологические изменения

в зоне, соответствующей расположению диаф-

рагмы. Изменение положения диафрагмы и ее

функции часто сопровождается уменьшением

дыхательного объема легких и изменением

функциональных дыхательных проб. Лабора-

торные исследования являются лишь вспомо-

гательными методами диагностики и не поз-

воляют получить каких-либо характерных

данных.

Диагностические метод ы. Рент-

генологическое исследование является основным

методом диагностики повреждений и заболе-

100