Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

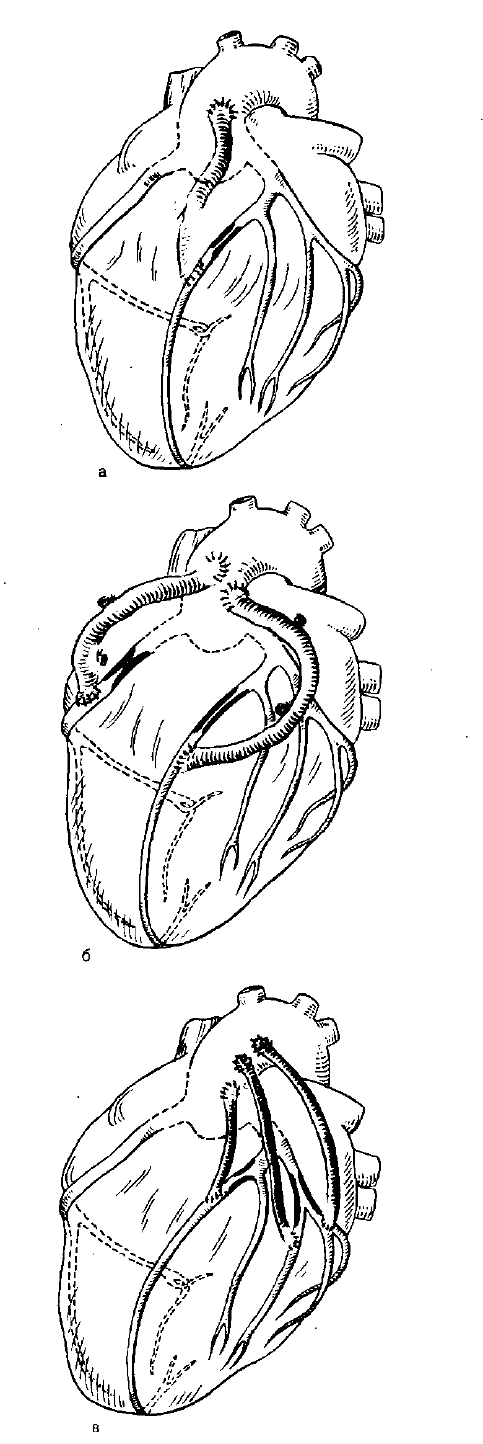

ния радикальной операции при тетраде Фалло

является продольная вентрикулотомия в вы-

водном отделе правого желудочка. Если по-

мимо подклапанного стеноза имеется еще су-

жение фиброзного кольца, ствола легочной

артерии или ее ветвей, то разрез проводят

через все области сужения (рис. 48, а). Подкла-

панное сужение, образованное гипертрофией па-

риетальной и висцеральной ножек наджелудоч-

кового гребня, иссекают (рис. 48, б). Стеноз

клапанов легочной артерии устраняют рассе-

чением комиссур. Легочную вальвулопластику

возможно осуществить со стороны правого

желудочка, но иногда для этого приходится

вскрывать легочную артерию. После этого на

края дефекта накладывают отдельные П-

образные швы и фиксируют ими заплату, за-

крывающую дефект межжелудочковой пере-

городки (рис. 48, в). Если выводной отдел

после устранения стеноза достаточно широк и

по диаметру соответствует должной норме,

если нет дополнительных сужений, разрез

стенки желудочка ушивают непрерывным

швом. Когда полное устранение препятствия

в полости желудочка не может быть устра-

нено резекцией гипертрофированных структур

или имеется гипоплазия фиброзного кольца

и ствола легочной артерии, необходимо про-

извести пластическую реконструкцию (рис.

48, г). В этих случаях в разрез выводного

отдела или на уровне другого остающегося

сужения вшивают заплату из аутоперикарда

или синтетической ткани.

Здесь не рассматриваются методы хирурги-

ческого лечения других, реже встречающихся,

врожденных пороков сердца, так как они

изложены в специальных руководствах по

сердечно-сосудистой хирургии.

Операции при ишемической болезни сердца.

Аутовепозное аортокоронарное шунтирование

проводят в условиях искусственного кровообра-

щения. Доступ к сердцу осуществляют путем

продольной стернотомии. Одновременно со

стернотомией выделяют и подготавливают

венозные трансплантаты из большой подкож-

ной вены на голени или бедре. Длина веноз-

ного трансплантата зависит от количества

шунтов, которые необходимо использовать.

Проводят гипотермическую перфузию (28 —

30 °С) с гемодиляцией (гематокрит 25 —

28 %). Применение фармакохолодовой кардио-

плегии и дренаж левого желудочка позволяют

обеспечить оптимальные условия при нало-

жении дистальных анастомозов аутовены с ко-

ронарными артериями. Перед наложением

анастомоза коронарной артерии с аутовеной

последнюю реверсируют так, чтобы клапаны

не мешали потоку крови, конец вены срезают

под углом 45°. Коронарную артерию вскры-

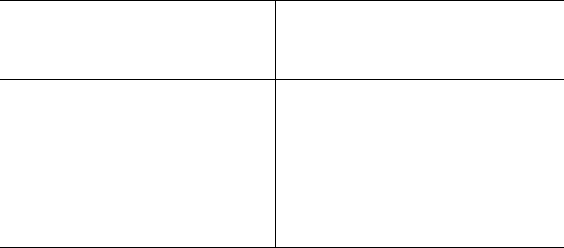

тие. 49. Операция аортокоронарного шунти-

рования.

а

— Шунт к передней межжелудочковой ветви левой

коронарной артерии; б — шунты к передней меж-

Же

лудочковой ветви и правой коронарной арте-

рии; в — шунтирование трех коронарных артерий.

1

вают продольно дистальнее места сужения.

Анастомоз накладывают непрерывным обвив-

ным швом или используют другие методы для

формирования соустья (рис. 49). Посде нало-

жения всех дистальных анастомозов шунтов

с пораженными венечными артериями снимают

поперечный зажим с восходящей аорты, вос-

станавливают сердечную деятельность и, отжав

пристеночно восходящую аорту, выполняют

проксимальные анастомозы.

Анастомозы накладывают непрерывным

швом, располагая начальный отдел шунта под

прямым утлом к продольной оси аорты. Пос-

ле наложения швов снимают пристеночный

зажим с аорты и восстанавливают кровоток

по шунтам, предварительно удалив из них

воздух.

Маммарокоропариый шунт. Основная осо-

бенность техники этой операции заключается

в том, что после стернотомии мобилизуют

внутреннюю грудную артерию от ее устья

у левой подключичной артерии и до диа-

фрагмы. Используют специальный ретрактор,

которым поднимают край грудины, выделяют

внутреннюю грудную артерию вместе с со-

провождающей веной и окружающей жировой

клетчаткой, перевязывая и пересекая боковые

ветви. Перевязывают дистальный конец арте-

рии над диафрагмой и пересекают ее. Затем

центральвый конец подготавливают для нало-

жения анастомоза. Вскрывают линейным раз-

резом длиной до 5 мм коронарную артерию и

накладывают анастомоз. При полной окклю-

зии венечной артерии анастомоз можно на-

ложить по типу конец в конец после пере-

сечения артерии ниже места окклюзии. Левая

внутренняя грудная артерия используется для

реваскуляризации одной из ветвей системы

левой венечной артерии, правая — для передней

межжелудочковой или правой венечной арте-

рии.

Ангиопластика коронарных артерий. В

1976 г. Gruntzig предложил метод механиче-

ской дилатации коронарной артерии в области

стеноза с помощью специального баллонного

катетера. Катетер проводят по проводнику и

располагают баллон в области суженного

участка артерии. Для проведения катетера через

бедренную артерию используют технику Сель-

дингера. Баллон раздувают под давлением

4 — 6 атм, постепенно расширяя стенозирован-

ный участок. Всю процедуру выполняют в

условиях гепаринизации больного, используют

антиашинальные препараты и антагонисты

кальция. Дилатацию можно выполнять при

наличии стеноза коронарной артерии кор^ ой

протяженности (0,5—1,5 см).

Осложнения; во время дилатации воз-

можны ишемия миокарда, развитие инфаркта,

нарушения ритма вплоть до фибрилляции. Про-

цедуру можно выполнять только в том слу-

чае, если готовы операционная бригада и все

необходимое для проведения экстренной хирур-

1ичсской реваскуляризации миокарда в случае

развития тромбоза коронарной артерии, от-

слойки интимы и развития острою инфаркта

миокарда.

Повреждения

сердца и перикарда

Травматические повреждения сердца под-

разделяют на непроникающие и проникающие.

Непроникающие повреждения являются ре-

зультатом прямого или опосредованного

внешнего физического воздействия на грудную

клетку. Чаще встречаются в условиях мирного

времени при множественной травме груди

(автотравма, падение с высоты, ошибки при

выполнении непрямого массажа сердца и др.).

В клинической практике наблюдаются различ-

ные варианты травматических непроникающих

повреждений сердца.

Повреждения миокарда: ушиб, разрыв,

травматический дефект межпредсердной и/или

межжелудочковой перегородки; повреждения

перикарда: разрыв перикарда, сердечная гры-

жа; травма эндокардиального аппарата: раз-

рыв папиллярных мышц, разрыв хорд, по-

вреждение атриовентрикулярных и полулунных

клапанов; повреждения коронарных артерий:

разрыв, фистула.

Изолированные повреждения пери-

карда встречаются крайне редко. Чаще они

сочетаются с ушибом или разрывом миокар-

да. Диагностика травматического перикардита

основана на данных аускультации (шум трения

перикарда), ЭКГ, эхокардиографии и рентгено-

графии. Лечение медикаментозное. При раз-

рывах перикарда возможно формирование

сердечной грыжи, что клинически проявляется

острой или хронической сердечной недоста-

точностью и в тяжелых случаях требует опе-

рации.

Под ушибом сердца понимают по-

вреждение органа без нарушения его анатоми-

ческой целостности. В зоне ушиба наблюдаются

разрывы сосудов с очагами кровоизлияний,

мелкоочаговая фрагментация мышечных во-

локон. В клиническом течении ушибов сердца

выделяют 3 периода: острый период (2 — 3 сут);

период репаративной регенерации (до 12 —

14 сут); период посттравматической миокар-

диодистрофии.

По клиническому течению различают ан-

гинозный, астматический и смешанный типы.

При ЭКГ-исследовании выявляются разно-

образные нарушения ритма и острые

очаговые инфарктоподобные повреждения мио-

карда. Используют также определение МВ-

фракции креатинфосфокиназы (КФК) и радио-

нуклидную сцинтиграфию миокарда с 99

П1

Тс-

пирофосфатом для оценки размеров зоны кон-

тузии миокарда. Лечение при ушибе сердца

такое же, как при коронарной недостаточности

или инфаркте миокарда, в зависимости от тяже-

сти повреждений. Антикоагулянтная терапия

противопоказана ввиду возможных геморраги-

ческих осложнений в зоне контузии. При пост-

травматической аневризме с сердечной недо-

статочностью показано онера тинное лечение.

Разрывы сердечной м ы пт ц ы диаг-

ностируют ся при жизни значи гельно реже,

чем конгуши миокарда. По механизму разли-

152

чаю г острый разрыв при прямом воздейст-

вии на грудную стенку п двухмоментный раз-

рыв, развивающийся в результате некроза и

последующего размягчения в зоне ушиба мио-

карда спуст я несколько дней после травмы.

В большинстве случаев травматический разрыв

миокарда приводит к мгновенной смерти,

однако в ряде наблюдений неотложные меро-

приятия оказываются эффективными. Гипотен-

зия. повышение ЦВД и тахикардия, иногда

парадоксальный пульс (триада Бека) при мно-

жественной травме груди позволяют заподоз-

рить разрыв миокарда и диктуют необходи-

мость экстренной операции, которая показана

также при гемопери карде и нарастающем

гемотораксе. Решаясь на операцию, целесо-

образно с лечебно-диагностической целью про-

извести пункцию перикарда. Этот простой

прием позволяет установить точный диагноз

и выиграть время для торакотомии, временно

ликвидировав тампонаду сердца.

При травматических разрывах межже-

лудочковой перегородки экстренная

операция не всегда показана, так как при не-

больших дефектах с минимальным сбросом

крови слева направо больные нередко выздо-

равливают без лечения. Важную роль в реше-

нии вопроса о тактике лечения играют ультра-

звуковое исследование миокарда и контраст-

ная ангиокардиография.

Травматические повреждения кла-

панов сердца проявляются клинической

картиной их недостаточности с выраженной

клинической и аускультативной симптомати-

кой. Диагноз может быть подтвержден во

время фонокардиографии, ЭКГ, рентгеногра-

фии грудной клетки, эхокардиографии, катете-

ризации полостей сердца и ангиокардиогра-

фией. Прогноз зависит преимущественно от

регургитационного объема, так как мускула-

тура камер миокарда не успевает адапти-

роваться к быстрому изменению внутрисер-

дечной гемодинамики. При тяжелой сердечной

недостаточности, толерантной к медикамен-

тозному лечению, вопрос решается в пользу

протезирования поврежденных клапанов.

Разрывы коронарных артерий

сопровождается развитием острого инфаркта

миокарда. Топическая диагностика поврежде-

ния венечных сосудов и решение вопроса о ле-

чебной тактике возможны лишь при исполь-

зовании коронарографии. Вопрос о хирурги-

ческом лечении решается индивидуально в за-

висимости от калибра артерии, распространен-

ности инфаркта, состояния других коронар-

ных сосудов, контрактильной функции мио-

карда и др.

Характерные признаки артериовеноз-

н о й и/или артериоэндокардиальной

ф и с i у л ы — грубый шум при аускультации,

признаки т рансмурального инфаркта миокар-

да на ЭКГ, кардиомегалия при рентгеногра-

фии. Патогенетически оправданный метод ле-

чения — разобщение патологического соустья

с реваскуляризацией миокарда при сопутствую-

щих нарушениях коронарного кровообраще-

ния.

Проникающие ранения сердца и перикарда.

В мирное время повреждающими орудиями

служат различные виды холодного оружия,

костные отломки грудины и ребер при трав-

ме груди, катетеры, перфорирующие стенки

камер сердца при диагностических и лечебных

манипуляциях.

Диагностика проникающих ранений

сердца основана на следующих признаках:

характерное расположение раны; как правило,

тяжелое состояние больных; наружное или

внутриплевральное кровотечение; тампонада

сердца; данные рентгенологического исследо-

вания — гемоперикард, пневмоиерикард, нара-

стающий гемоторакс.

Лечение. Успех определяют три фак-

тора: срок доставки больного, быстрота опера-

тивного вмешательства и адекватная интен-

сивная терапия. Порядок мероприятий при

поступлении больного с подозрением на

проникающее ранение сердца: экстренный пе-

рикардиоцентез; катетеризация центральной

вены; рентгенография грудной клетки (если

позволяет состояние больного); операция. Хи-

рургический доступ — боковая торакотомия по

четвертому— пятому межреберью от левого

края грудины до задней подмышечной линии.

После широкого вскрытия перикарда находят

рану, прикрывают ее пальцем и ушивают уз-

ловыми швами шелком, лавсаном или капро-

ном на атравматической игле. Шов должен

захватывать всю толщу миокарда, не про-

никая в полость сердца. При протезировании

швов целесообразно пользоваться проклад-

ками из синтетического материала или пери-

карда. После эвакуации жидкой крови и

сгустков перикард ушивают редкими швами,

производят тщательный гемостаз и ушивают

торакотомную рану с дренированием плевраль-

ной полости. В послеоперационном периоде

показана антибиотикотерапия для профилак-

тики посттравматического перикардита.

Врожденные пороки cepdifa

Открытый артериальный проток — сосуд,

через который после рождения сохраняется

патологическое сообщение между аортой и

легочной артерией. Порок встречается почти

у 20 % больных врожденными пороками сердца.

Патологическая анатомия. Арте-

риальный проток располагается в верхнем от-

деле переднего средостения. Он отходит от

дуги аорты напротив левой подключичной

артерии; идя в косом направлении кпереди и

вниз, он впадает в область бифуркации ле-

гочной артерии или в самую начальную часть

ее левой ветви.

Патофизиология. В связи с разницей

давления в аорте и легочной артерии через

открытый артериальный проток происходит

постоянный сброс крови из большого круга

кровообращения в малый. В результате малый

круг переполняется, повышается нагрузка на

левый желудочек и постепенно развивается

легочная гипергензия, приводящая в свою

очередь к перегрузке и правого желудочка.

153

Диагностика. Клиническая картина за-

висит от степени нарушения гемодинамики.

Основные жалобы — одышка и утомляемость

при физической нагрузке. АД с большим

пульсовым колебанием за счет снижения диа-

сголического давления. Над сердцем во вто-

ром—третьем межреберье слева от грудины

выслушивается характерный систолодиастоли-

ческий шум. При легочной гипертензии II тон

над легочной артерией расщеплен и его

легочный компонент усилен.

На ФКГ шум имеет ромбовидную форму,

осцилляции которого начинаются вскоре за

I тоном, нарастают к концу систолы и по-

степенно затухают в диастоле. ЭКГ-исследо-

вание в зависимости от нарушения гемодина-

мики выявляет перегрузку левого и правого

желудочков. На рентгенограмме сосудистый

рисунок легких усилен. Тень сердца умеренно

увеличена за счет гипертрофии левого желу-

дочка. Выбухает дуга легочной артерии. Ка-

тетеризация сердца позволяет установить сброс

артериальной крови на уровне легочной арте-

рии. В некоторых случаях удается провести

зонд через проток из легочной артерии в

аорту.

Дифференциальный диагноз. Ди-

агностика порока в большинстве случаев до-

ступна на основании простых методов иссле-

дования. Порок необходимо дифференциро-

вать от таких редких пороков, как аортолегоч-

ный свищ, общий артериальный ствол и

свищи коронарных сосудов с полостью сердца

и аортальная недостаточность в сочетании с

дефектом межжелудочковой перегородки.

Лечение только хирургическое. Непо-

средственные и отдаленные результаты опе-

рации хорошие.

Дефект межпредсердной перегородки

(ДМПП) — врожденный порок — дефект в пе-

регородке между предсердиями, через который

происходит сброс крови. Порок относится к наи-

более часто встречающимся.

Патологическая анатомия. По

анатомическому строению порок делится на

три группы: первичные, вторичные дефекты и

единое предсердие. Первичный дефект рас-

полагается в нижнем отделе межпредсердной

перегородки непосредственно над атриовентри-

кулярными клапанами. Нижним краем его

является перегородка между атриовентрикуляр-

ными отверстиями. В изолированном виде по-

рок встречается редко. Вторичный дефект —

отверстие различной формы и величины, рас-

положенное в любом отделе перегородки, но

всегда имеющее край в нижнем отделе, кото-

рым отделяется от атриовентрикулярных кла-

панов. По расположению среди вторичных де-

фектов различают шесть анатомических форм;

центральный, нижний, верхний, задний, перед-

ний и множественные дефекты. Для единого

ирелсердия характерно полное отсутствие меж-

ирелсердной перегородки.

11 a i о ф и з и о л о г и я. Ведущим наруше-

нием гемодинамики при ДМПП является

сброс ар( ериализоваиной крови из лево! о в

правое предсердие. Величина сброса варьиру-

ет в широких пределах, но обычно объем его

большой и может достигать 5—10 л/мин.

Направление и объем сброса зависят от мно-

гих факторов, но главными среди них являются

соотношение сопротивления атриовентрику-

лярных отверстий, эластичное сопротивление

и объем заполнения желудочков сердца и со-

противление самого дефекта. Благодаря боль-

шой резервной возможности сосудистого

русла легких сброс не приводит к быстрому

подъему давления в легочной артерии, воз-

растает прежде всего объемная нагрузка и

работа правого желудочка. При большом

объеме сброса нередко возникает перепад си-

столического давления между правым желудоч-

ком и легочной артерией. Появление его свя-

зано с возникновением относительного стеноза

на уровне фиброзного кольца клапанов ле-

гочной артерии. Длительное же существование

порока постепенно приводит к повышению

давления в легочной артерии, а ее функцио-

нальные механизмы, связанные с повышенным

объемом крови, заменяются склеротической

обструкцией легочных артериол. В связи с

этим наиболее информативным показателем

легочной гипертензии при ДМПП служат аб-

солютные цифры общелегочного сосудистого

сопротивления (ОЛСС). Выделяют 5 степеней

легочной гипертензии.

Степень легочной

гипертензии

Общелегочное сосу-

дистое сопротивление,

дин/(см - с

5

)

0 До 200

I (умеренная)

200-400

II (значительная)

400-600

III (тяжелая) 600-800

IV (необратимая)

более 800

Основную роль в компенсации нарушения

гемодинамики при ДМПП выполняет правый

желудочек, работа которого увеличивается в

несколько раз.

Диагностика. Симптоматика порока

зависит от степени нарушения гемодинамики

и претерпевает изменения с возрастом. В ран-

нем детском возрасте, как правило, порок

протекает почти асимптоматично. Первые кли-

нические проявления обнаруживаются в воз-

расте 2 — 3 лет. Дети отстают в физическом

развитии, появляются одышка, тахикардия.

При аускультации во втором-третьем межре-

берье слева от грудины выслушивается неж-

ный систолический шум, II тон над легочной

артерией и его легочный компонент усилены.

На фонограмме в IV точке фиксируется

систолический шум, имеющий веретенообраз-

ную форму с осцилляциями малой или средней

амплитуды, II тон расщеплен и усилен. ЭКГ-

исследование при вторичных ДМПП выявляет

перегрузку правых отделов сердца. Почти у

всех больных отмечается отклонение электри-

ческой оси сердца вправо, блокада правой

ножки пучка Гиса. Для первичных дефектов

более характерно отклонение электрической

154

оси влево. При рентгенологическом исследова-

нии находят усиление сосудистого рисунка

легких и пульсацию корней. Сердце умеренно

расширено в поперечнике за счет гипертро-

фии и дилатации правых отделов. Дуга легочной

артерии выбухает, правый кардиовазальный

угол смещен вверх. Катетеризация сердца по-

зволяет получить прямые признаки порока,

к которым относится повышение насыщения

крови кислородом в полости правого предсер-

дия и проведение зонда через дефект в левое

предсердие.

Дифференциальный диагноз не-

сложен и основывается в основном на резуль-

татах обычных клинических методов исследо-

вания. Порок необходимо дифференцировать

от дефектов межжелудочковой перегородки,

аномального дренажа легочных вен, откры-

того атриовентрикулярного канала, стеноза

легочной артерии.

Лечение. Единственно эффективным ме-

тодом лечения является операция ушивания

или пластики дефекта. Показания к операции

определяются степенью нарушения гемоди-

намики. Несмотря на незначительный риск,

все же следует считать, что выполнение опера-

ции нецелесообразно больным, у которых, за

исключением небольшого систолического шу-

ма, отсутствуют другие клинические проявле-

ния порока. Всем остальным больным, кроме

больных с IV стадией легочной гипертен-

зии, операция абсолютно показана. Больные

легочной гипертензией IV стадии неопера-

бельны вследствие необратимости поражения

легочных сосудов склеротическим процессом

и глубоких дистрофических нарушений мио-

карда.

Аномальный дренаж легочных вен — врож-

денный порок, при котором часть или все легоч-

ные вены впадают в правое предсердие или

магистральные вены большого круга. Первая

форма порока называется частичным, вторая —

полным, или тотальным, аномальным дрена-

жем.

Классификация. При обеих формах

порока впадение легочных вен в венозную си-

стему большого круга может происходить на

разных уровнях. В зависимости от этого порок

подразделяется на четыре вида: надсердечный

(супракардиальный) — легочные вены впадают

в безымянную, верхнюю полую вену или одну из

ее ветвей; сердечный (кардиальный) — легочные

вены впадают в правое предсердие или коро-

нарный синус; подсердечный (субкардиаль-

ный) — легочные вены впадают в нижнюю по-

лую, печеночную или воротную вену; смешан-

ный вид — легочные вены впадают в венозную

систему на различных уровнях.

Частичный аномальный дренаж в изолиро-

ванном виде встречается редко, обычно он

сочетается с дефектом межпредсердной пере-

городки. В подавляющем большинстве слу-

чаев аномально дренируются вены правого

легкого.

Патологическая анатомия порока

чрезвычайно разнообразна и складывается из

большого количества вариантов сочетания

различного числа аномально дренирующихся

вен на всех трех уровнях впадения в веноз-

ную систему большого круга кровообращения.

Наиболее часто встречается аномальный дре-

наж правых легочных вен в верхнюю полую

вену (супракардиальный вид). Число ано-

мально дренирующихся вен может быть раз-

личным. Порок обычно сочетается с высоко

расположенным дефектом межпредсердной пе-

регородки. Однако дефект может распола-

гаться в любом отделе перегородки или от-

сутствовать вообще.

Аномалия кардиального уровня значительно

проще. Практическое значение имеет лишь

впадение правых легочных вен в правое пред-

сердие. Субкардиальный вид в клинической

практике встречается редко. В этих случаях все

вены, а чаще вены средней и нижней долей

правого легкого, сливаясь в один коллектор,

впадают в нижнюю полую вену. Оба эти вида

порока также чаще встречаются в сочетании

с дефектами межпредсердной перегородки.

Частичное аномальное впадение левых легоч-

ных вен представляет казуистические наблю-

дения.

Патофизиология. Гемодинамика ха-

рактеризуется наличием патологического ар-

териовенозного сброса со всеми вытекающими

последствиями увеличения объема потока

крови в легочной артерии, включая развитие

компенсаторных гемодинамических и мор-

фологических изменений, которые описаны в

разделе «Дефекты межпредсердной перего-

родки».

Диагностика. Субъективная симптома-

тика в детском возрасте скудна. Основные

жалобы (утомляемость, одышка, сердцебие-

ние) возникают на рубеже первой и второй

декады жизни. При аускультации над легоч-

ной артерией выслушивается нечеткий систоли-

ческий шум и усиление второго тона. Элект-

рокардиографическая картина неспецифична и

отражает разную степень перегрузки правого

желудочка и предсердия. Рентгенологически

выявляются признаки усиления легочного арте-

риального рисунка и увеличение объема камер

правого сердца и легочной артерии. В случаях

супракардиального вида порока на прямой

рентгенограмме можно отметить необычное

расширение тени центрального отрезка верхней

полой вены и смещение вверх корня правого

легкого.

При субкардиальном виде порока в прямой

проекции рентгенограмм на фоне нижней доли

правого легкого прослеживается тень кол-

лектора легочных вен, идущего по направлению

к нижней полой вене, имеющей форму турец-

кой сабли.

Катетеризация сердца путем тщательного

забора проб крови иногда позволяет точно

установить уровень сброса крови и тем самым

выявить аномальный дренаж легочных вен.

Безусловным признаком порока является про-

ведение зонда из полых вен или правого

предсердия непосредственно в легочные вены.

Ангиокардиография позволяет выявить лишь

относительные признаки порока.

155

Дифференциальный диагноз про-

водят с дефектом межпредсердной перегород-

ки и другими пороками, протекающими с уси-

лением легочного кровотока.

Лечение только хирургическое. Операция

выполняется в условиях искусственного крово-

обращения. Основная цель операции — пере-

мещение устьев аномально дренирующихся вен

из венозной системы в левое предсердие и

устранение всех сопутствующих пороков.

Тотальный аномальный дренаж легочных

вен (ТАДЛВ) — сложный врожденный порок

сердца, при котором все легочные вены впа-

дают в правое предсердие или крупные ве-

нозные стволы. Обязательным компонентом

порока является дефект межпредсердной пе-

регородки. Порок встречается примерно

в 1—3% среди всех врожденных пороков

сердца.

Патологическая анатомия. По

анатомическому строению порок многообра-

зен и в зависимости от уровня аномального

дренажа подразделяется на четыре формы.

Общим для всех является то, что легочные

вены обоих легких позади левого предсер-

дия сливаются в общий коллектор, который

дренируется в венозную систему на различ-

ном уровне. При супракардиальной форме по-

рока, которая встречается примерно в 28 %

случаев, коллектор чаще впадает в левосто-

роннюю добавочную верхнюю полую или

вертикальную вену либо непосредственно в

верхнюю полую вену.

Кардиальная форма имеет два анатомиче-

ских варианта. Наиболее частый — впадение

легочных вен в коронарный синус и более

редкий — непосредственно в правое предсер-

дие. Субкардиальная форма порока по ана-

томическому строению наиболее разнообраз-

на. Принципиально она характеризуется тем,

что общий коллектор легочных вен, спускаясь

вниз по передней поверхности пищевода, про-

ходит вместе с ним через диафрагму и

впадает в воротную или нижнюю полую вены.

Описаны случаи его впадения и в вены любых

органов брюшной полости. Смешанная форма

характеризуется впадением всех легочных вен

в венозную систему на разных уровнях.

Патофизиология. При ТАДЛВ вся

артериализированная кровь из легких посту-

пает в правое предсердие, перемешивается с

венозной кровью, часть ее поступает в правый

желудочек, а другая, примерно равная по объе-

му, направляется через дефект межпредсердной

перегородки в левое предсердие, а затем в боль-

шой круг кровообращения. Нарушение гемо-

динамики вызывает гиперкинетическую пере-

грузку правого сердца и умеренную гипоксе-

мию. В случаях аномального дренажа с ма-

леньким межпредсердным сообщением или

нарушением оттока крови из легких вследствие

узости общего коллектора или его сдавления

органами средостения очень рано развивается

лс! очная гипертензия, а гипоксемия бывает

более выраженной.

Диагностика. Симптоматика порока за-

висит от типа нарушения гемодинамики. При

неосложненной форме порока субъективные

проявления сводятся к одышке при физической

нагрузке, незначительному цианозу. В случаях

выраженной легочной гипертензии вследствие

нарушения оттока крови из легких с самого

раннего детства отмечаются тяжелая сердеч-

ная недостаточность и выраженный цианоз.

Дети отстают в физическом развитии. Ау-

скультативная картина неспецифична. Над ле-

гочной артерией выслушивается мягкий систо-

лический шум, II тон расщеплен, легочный

компонент усилен.

ЭКГ-исследование выявляет перегрузку и

гипертрофию правого сердца. При рентгено-

логическом исследовании легочный рисунок

усилен. В случаях обструкции легочных вен

усиление легочного рисунка происходит глав-

ным образом за счет переполнения венозной

сосудистой системы легких. Тень сердца увели-

чена в поперечнике, что связано с расшире-

нием правых отделов. Левое предсердие и

желудочек обычно не изменены или даже мо-

гут быть уменьшены. При супракардиальной

форме сердечная тень приобретает форму вось-

мерки или снежной бабы.

Катетеризация полостей сердца и ангиокар-

диография имеют решающее значение в пра-

вильном распознавании порока. Определение

насыщения крови кислородом в различных

отделах сердечно-сосудистой системы дает

возможность не только диагностировать порок,

но и установить его анатомическую форму.

При супракардиальной форме высокое насы-

щение крови кислородом выявляется уже в

пробах крови, взятых из верхней полой вены.

Для кардиальной формы характерно возра-

стание оксигенации крови в правом предсердии,

а для субкардиальной — в нижней полой вене.

При ангиокардиографии визуализируются

пути оттока крови из легких после введения

контрастного вещества в основной ствол ле-

гочной артерии или поочередного введения

в его правую и левую ветви.

Дифференциальный диагноз. По-

рок необходимо дифференцировать от дефекта

межпредсердной перегородки, частичного ано-

мального дренажа легочных вен, транспози-

ции магистральных сосудов.

Лечение хирургическое. Показания к

операции абсолютные. Существуют паллиа-

тивные и радикальные методы операций. Пал-

лиативная операция — увеличение размеров

межпредсердного сообщения методом катете-

ризационной септотомии — показана лишь де-

тям первых месяцев жизни, находящимся в

критическом состоянии. Операцию радикаль-

ной коррекции выполняют в условиях искус-

ственного кровообращения. Несмотря на не-

которое отличие техники выполнения при раз-

личных формах порока, она состоит в нало-

жении максимально широкого анастомоза

между коллектором легочных вен и левым

предсердием и закрытии дефекта межпредсерд-

ной перегородки. Общий коллектор дисталь-

нее наложенного анас!омоза перевязывают.

П р о г н о з. Отдаленные результа ты опера-

ции вполне благоприятны.

156

Открытый агрновентрнкулярный канал

(OAK) - сложный врожденный порок сердца,

нарушения гемодинамики при котором обу-

словливаются различными вариантами соче-

таний дефектов межпредсердной или межжелу-

дочковой перегородки с врожденной недоста-

точностью а гриовентрнкулярных клапанов.

Порок составляет примерно 5 — 7% среди

прочих врожденных пороков.

Патологическая анатомия поро-

ка многообразна. В зависимости от сочетания

анатомических компонентов порок подразде-

ляется на три вида. Частично открытый ат-

рповентрикулярный канал: в комплекс порока

входит первичный дефект межпредсердной

перегородки и расщепление медиальных ство-

рок митрального или трикуспидального клапа-

нов. Вторая форма — дефект атриовентрику-

лярной перегородки: атриовентрикулярные

кольца сформированы правильно, но в фиб-

розной ткани между ними имеется дефект.

В одних случаях это дополнительное (третье)

атриовентрикулярное отверстие, в других — от-

верстие, располагающееся в участке перего-

родки между уровнями прикрепления основа-

ния медиальных створок митрального и три-

куспидального клапанов, через которое имеется

прямое сообщение между левым желудоч-

ком и правым предсердием. Общий открытый

шриовентрикулярный канал представляет со-

бой наиболее тяжелую форму патологии. Серд-

це имеет единое атриовентрикулярное отвер-

стие с пятью обычно недоразвитыми створ-

ками клапана и большой дефект, образую-

щийся в результате слияния первичного меж-

иредсердного и высокого межжелудочкового

дефектов.

Патофизиология. Принципиально на-

рушение гемодинамики при всех формах по-

рока складывается из «артериального» сброса

через дефекты перегородок и регургитации

крови во время систолы из желудочков в пред-

сердия через измененные атриовентрикулярные

клапаны, что в конечном итоге приводит

к объемной перегрузке обоих желудочков и

развитию легочной гипертензии. Тяжелая сте-

пень легочной гипертензии у больных с общим

агриовентрикулярным каналом возникает уже

в раннем возрасте.

Диагностика. Клиническое течение за-

болевания различно в зависимости от формы

порока. Больные с частичной формой порока

длительное время чувствуют себя удовлетвори-

тельно, а в случае общего канала заболевание

приобретает тяжелое течение уже в раннем

возрасте. Больные значительно отстают в

физическом развитии, выражены явления на-

рушения кровообращения.

Аускультативная картина многообразна.

У всех больных во втором—третьем межре-

берье слева от грудины выслушивается систо-

лический шум, возникающий вследствие сброса

и повышенного кровотока по легочной артерии.

Второй тон расщеплен, а его легочный компо-

нент усилен. Над верхушкой выслушивается

систолический шум митральной недостаточ-

ности. Нередко в этой области регистрирует-

ся и диастолический шум. Элекгрокарджм ра-

фическая картина достаточно специфична. Наи-

более характерным является сочетание откло-

нения электрической оси сердца влево в стан-

дартных отведениях с признаками диастоли-

ческой перегрузки правого желудочка в груд-

ных отведениях и неполной блокадой правой

ножки пучка Гиса. Предсердные зубцы ЭКГ

увеличены и деформированы. Замедлена атрио-

вентрикулярная проводимость. Рентгенологи-

чески при всех формах порока определяется

усиление артериального сосудистого рисунка

легких. Тень сердца увеличена в размерах.

При частичной форме увеличение сердца не-

значительно и происходит главным образом за

счет правых отделов и легочной артерии.

При общем открытом атриовентрикулярном

канале увеличиваются все отделы и сердечная

тень приобретает шаровидную форму.

Катетеризация сердца имеет важное значе-

ние для правильного распознавания порока.

По изменению оксигенации крови метод поз-

воляет установить уровень и объем сброса

крови, дает возможность измерить давление

и тем самым определить стадию нарушения

гемодинамики. Наибольшую диагностическую

ценность имеет левая вентрикулография. При

этом выявляются характерные признаки по-

рока в виде деформации выходного отдела

левого желудочка по типу «гусиной шеи» и

струи регургитации из желудочков в предсер-

дия. При общем открытом канале в боковой

проекции одновременно виден и заброс крови

из левого желудочка в правый через дефект

межжелудочковой перегородки.

Дифференциальный диагноз сле-

дует проводить с дефектами перегородок серд-

ца, врожденной митральной недостаточностью.

Лечение только хирургическое. Опера-

цию выполняют в условиях искусственного

кровообращения; ее цель — одномоментное

исправление всех внутрисердечных дефектов.

Дефекты перегородок закрывают заплатами из

аутоперикарда или синтетической ткани. Вос-

становление функции расщепленных створок

атриовентрикулярных клапанов достигается

путем сшивания их половин. В случаях гру-

бой их деформации производят имплантацию

протеза клапана.

Прогноз. Результаты хирургического

лечения частичной формы порока хорошие.

Операции радикальной коррекции общего от-

крытого атриовентрикулярного канала все еще

сопровождаются высокой летальностью.

Дефект межжелудочковой перегородки

(ДМЖП) — врожденный порок сердца, при

котором имеется сообщение между желудоч-

ками сердца. Порок относится к числу рас-

пространенных, составляя в среднем 20%.

Патологическая анатомия. Дефек-

ты в межжелудочковой перегородке могут быть

различной величины, формы и расположения.

В настоящее время наибольшее признание

получила классификация, подразделяющая

порок на четыре анатомические формы: 1) де-

фекты, располагающиеся выше наджелудочко-

вого гребня; 2) подгребешковые дефекты, за-

157

нимающие либо переднюю, либо заднюю об-

ласть мембранозной части межжелудочковой

перегородки; 3) дефект мышечной части пе-

регородки и 4) отсутствие межжелудочковой

перегородки.

Патофизиология. В основе нарушения

гемодинамики лежит сброс крови через де-

фект из левого желудочка в правый. Вели-

чина его зависит от размеров дефекта и соот-

ношения сосудистых сопротивлений большого

и малого круга кровообращения. Поступление

в правый желудочек значительных объемов

артериализованной крови обусловливает раз-,

витие нарушения кровообращения и легочной

гипертензии. В начальном периоде повыше-

ние давления является следствием большого

потока крови по легочной артерии и передачи

высокого давления из левого желудочка. По-

степенно под влиянием этих факторов воз-

никает склеротическое перерождение легоч-

ных артериол, суммарный просвет их сужива-

ется и гипертензия приобретает склеротиче-

ский, необратимый характер.

По степени и характеру легочной гипертен-

зии больные с ДМЖП, точно так же как и

больные с другими врожденными пороками

с увеличенным легочным кровотоком, подраз-

деляются на четыре группы (см. Открытый

артериальный проток).

Диагностика. Клиническая картина

порока зависит от степени нарушения гемоди-

намики. Больные жалуются на одышку, быст-

рую утомляемость. При наличии большого

сброса выражены признаки нарушения крово-

обращения — одышка, тахикардия, увеличение

размеров печени. Практически все дети в ран-

нем возрасте и половина детей старшего воз-

раста отстают в физическом развитии. У боль-

шинства больных слева от грудины опреде-

ляется «сердечный горб», верхушечный толчок

смещен влево. Над областью сердца пальпи-

руется систолическое дрожание. Границы

сердца обычно увеличены умеренно, а при

выраженных явлениях нарушения кровообра-

щения — значительно.

В третьем —четвертом межреберье слева от

грудины выслушивается грубый систолический

шум. Второй тон над легочной артерией усилен.

На фонокардиограмме фиксируется систоли-

ческий шум с пиком в середине систолы. Ам-

плитуда шума зависит от величины сброса

крови. С уменьшением его при развитии легоч-

ной гипертензии продолжительность шума

укорачивается до

1

/\ систолы. Второй тон

на легочной артерии расщеплен, легочный

компонент его увеличен. ЭКГ-исследование

не выявляет специфических изменений. У боль-

ных с большим сбросом превалируют при-

знаки перегрузки левого желудочка. По мере

увеличения легочной гипертензии к ним при-

соединяются изменения, характерные для

перегрузки правого желудочка, которые стано-

вясся доминирующими при склеротической

форме легочной гипертензии. Рентгенологиче-

ская картина характеризуется усилением сосу-

дистого легочно! о рисчпка и увеличением раз-

меров сердечной тени. В случаях большого

сброса увеличение сердечной тени происходит

главным образом за счет левых отделов

сердца. Ствол и ветви легочной артерии рас-

ширены.

Катетеризация и ангиокардиография выяв-

ляют ряд патогномоничных признаков поро-

ка. Определение степени насыщения крови ки-

слородом в полостях сердца позволяет уточ-

нить уровень и величину сброса крови. При

катетеризации также уточняется уровень легоч-

ной гипертензии. Визуализацию сброса удается

получить при введении контрастного веще-

ства в полость левого желудочка.

Дифференциальный диагноз.

Порок необходимо дифференцировать от от-

крытого атриовентрикулярного канала, дефек-

та межпредсердной перегородки, подклапан-

ного стеноза легочной артерии и аорты. Пра-

вильная диагностика основывается прежде все-

го на различии в локализации и интенсивно-

сти прослушиваемого при этих пороках сис-

толического шума, а также результатах кате-

теризации сердца и ангиокардиографического

исследования.

Лечение оперативное, направленное на

закрытие дефекта в межжелудочковой пере-

городке. В раннем возрасте операция абсо-

лютно показана больным с выраженной гипер-

волемией малого круга и стойким наруше-

нием кровообращения. У детей до 3-месячного

возраста возможно двухэтапное лечение. Пер-

вым этапом выполняется операция дозиро-

ванного сужения легочной артерии, в результате

которой уменьшается объем сброса и предот-

вращается развитие легочной гипертензии.

У детей старшего возраста показания к опера-

ции устанавливают в зависимости от степени

нарушения гемодинамики. Больным 1а группы

из-за возможности самопроизвольного за-

крытия дефекта и отсутствия сколь-нибудь

выраженных нарушений гемодинамики опера-

ция не показана. Больные должны находиться

под наблюдением кардиолога. Операция ра-

дикальной коррекции порока показана боль-

ным 16, II и Ша групп. Целесообразность

операции больным 1116 группы сомнитель-

на, а больным IV группы с выраженными

склеротическими изменениями сосудов легких

противопоказана.

Прогноз. При соблюдении показаний

к операции и герметичном закрытии дефекта

отдаленные результаты хирургического лече-

ния хорошие.

Изолированный стеноз легочной артерии

(ИСЛА) характеризуется препятствием по

пути прохождения крови из правого желу-

дочка в легочную артерию. Порок встречает-

ся в 5 — 8 % от общего числа врожденных

пороков сердца.

Патологическая анатомия. Распо-

ложение и протяженность препятствия могут

быть различными. Практически выделяют че-

тыре формы порока: клапанный стеноз, под-

клапанный стеноз, коарктация ствола легоч-

ной артерии и гипоплазия фиброзного кольца

клапанов (егочных артерий. Наиболее распро-

страненным является клапанный стеноз, ко-

158

торый представляет собой диафрагмоподоб-

ную преграду, образующуюся в результате

спаек створок клапана, с одним или несколь-

кими отверстиями. Обычно «диафрагма» фнб-

розно изменена и представляет собой кониче-

скую мембрану, обращенную вершиной в сто-

рону легочной артерии.

Подклапанный (инфундибулярный) сте-

ноз — препятствие, расположенное в области

выводного отдела правого желудочка. Мор-

фологически он может быть представлен либо

фиброзной мембраной, прилегающей к кла-

пану легочной артерии со стороны желудочка,

либо сужением выводного отдела желудочка

за счет гипертрофии и фиброзного перерожде-

ния эндокарда наджелудочкового гребня и

его ножек. Этот вид стеноза имеет различную

протяженность, иногда может быть сужен весь

выводной отдел. Остальные две формы стеноза

в изолированном виде встречаются редко. При

гипоплазии клапанного кольца препятствие

току крови обусловлено уменьшением пло-

щади его поперечного сечения. Створки кла-

пана сформированы правильно, но чаще

клапан бывает двустворчатым. Коарктация

ствола легочной артерии представляет собой

не только сужение диаметра сосуда на огра-

ниченном участке: внутри его, кроме того,

имеется циркулярная или серповидная мемб-

рана.

Все другие морфологические изменения

сердца при ИСЛА носят вторичный характер

и являются следствием перегрузки, вызывае-

мой стенозом. Мышца сердца гипертрофи-

руется. Толщина стенки правого желудочка

порой превосходит норму более чем в 2 — 3 раза.

Более резко выражена трабекулярность строе-

ния правого желудочка, эндокард утолщается

и склерозируется.

Патофизиология. Нарушения гемо-

динамики при всех анатомических формах

порока тождественны и определяются сте-

пенью стеноза. Преодоление препятствия (сте-

ноза) при сохранном объеме выброса крови

возможно в основном за счет увеличения ра-

боты правого желудочка и повышения систо-

лического давления в нем. Давление в желу-

дочке может достигать 150 — 200 мм рт. ст.

Давление в легочной артерии остается нор-

мальным или слегка сниженным. Величина гра-

диента систолического давления между желу-

дочком и легочной артерией служит одним из

важнейших показателей степени стеноза. По-

мимо повышения давления, определенное зна-

чение в компенсации нарушения гемодинамики

имеет удлинение периода изгнания крови из

правого желудочка,

Гемодинамическая характеристика порока

основывается на уровне повышения давления

в правом желудочке: I стадия — умеренный

стеноз, при котором систолическое давление

не превышает 60 мм рт. ст.; II стадия — выра-

женный стеноз, давление до 100 мм рт. ст.;

III стадия — резкий стеноз, давление более

100 мм рт. ст.; IV стадия — стадия декомпен-

сации, при которой давление не бывает очень

высоким, но выражены явления нарушения

кровообращения в результате дистрофии мио-

карда.

Диагностика. Симптоматика порока

разнообразна. При незначительном стенозе

больные длительное время не предъявляют

жалоб, в то время как при резком стенозе

заболевание приобретает тяжелое течение

уже в раннем возрасте. Больные жалуются

на одышку, резко ограничивающую физиче-

скую активность, боль в области сердца. При

осмотре больных нередко отмечается набуха-

ние шейных вен, увеличение печени, акроциа-

ноз. Над сердцем пальпируется систолическое

дрожание. При аускультации во втором —тре-

тьем межреберье слева от грудины выслуши-

вается грубый систолический шум и ослабле-

ние II тона. При подклапанном стенозе шум

прослушивается несколько ниже.

На ФКГ над легочной артерией регистри-

руется ромбовидный систолический шум. Ам-

плитуда его осцилляции пропорциональна

степени стеноза, II тон над легочной артерией

расщеплен, а легочный компонент его ослаблен.

При клапанном стенозе шум начинается через

некоторый интервал от первого тона, а при

инфундибулярном стенозе — непосредственно

от него. ЭКГ-исследование отражает степень

перегрузки и гипертрофии правого сердца. При

выраженном стенозе электрическая ось сердца

отклонена вправо, в правых грудных отведе-

ниях регистрируются высокие зубцы R. Пере-

грузки правых отделов возрастают по мере

увеличения давления в правом желудочке. Из-

менение размеров сердца при рентгенологиче-

ском исследовании зависит от тяжести стеноза

и длительности существования порока. Во

фронтальной проекции увеличение сердечной

тени вправо происходит за счет правого

предсердия, а влево — правого желудочка. Рез-

ко увеличена дуга легочной артерии.

Катетеризация сердца позволяет определить

давление в правом желудочке и по характеру

изменения кривой записи давления в момент

выведения зонда из легочной артерии в же-

лудочек установить анатомическую форму сте-

ноза. Наиболее точно диагностировать форму

стеноза возможно при проведении ангиогра-

фического исследования с введением конт-

растного вещества в полость правого желу-

дочка.

Дифференциальный диагноз не-

обходимо проводить с пороками группы Фалло,

дефектом межпредсердной перегородки, атре-

зией легочной артерии.

Лечение — хирургическое устранение сте-

ноза. Показанием к операции служит выра-

женная клиническая картина, что соответству-

ет II и III стадиям заболевания. Больным I ста-

дией операция не показана, но они должны

находиться под наблюдением кардиолога. Тя-

желое нарушение кровообращения и дистрофи-

ческие нарушения миокарда у больных IV ста-

дией не являются абсолютным противопо-

казанием к операции, однако риск у больных

этой группы чрезвычайно высок.

Прогноз. При тщательной коррекции

любой из форм стеноза сразу наступает нор-

159

мализация гемодинамики, обеспечивающая хо-

рошие отдаленные результаты.

Врожденный стеноз аорты — группа поро-

ков, характеризующихся препятствием на пути

тока крови из левого желудочка в аорту. Среди

прочих врожденных пороков аортальный сте-

ноз составляет 2 — 5%.

Патологическая анатомия. При

врожденном стенозе препятствие току крови

может располагаться на трех уровнях. Наи-

бо.Ъо часто встречается клапанный стеноз,

представляющий собой мембрану из сросших-

ся по комиссурам створок клапана. Отверстие

обычно расположено в центре и может быть

различных размеров. Нередко клапан может

состоять из двух створок. Второй вид стено-

за — подклапанный стеноз — обычно представ-

лен серповидной фиброзной складкой, распо-

лагающейся в выводном отделе на различном

уровне под клапанами аорты. При третьем

виде стеноза — надклапанном — стенозирова-

ние происходит за счет полулунной мембраны

внутри просвета восходящей аорты выше

устьев коронарных артерий. Нередко на этом

уровне имеется циркулярное сужение и самой

аорты.

Патофизиология. Нарушение гемо-

динамики определяется препятствием току

крови и степенью его выраженности. Для

преодоления сопротивления стеноза и поддер-

жания удовлетворительного уровня кровотока

в большом круге кровообращения левый желу-

дочек проделывает повышенную работу, си-

столическое давление в нем резко возрастает.

Давление же в аорте дистальнее стеноза

снижено или находится на нижней границе

нормы.

Диагностика. Клиническое течение за-

болевания зависит от степени выраженности

стеноза. В случаях резкого стеноза тяжелое

течение проявляется сразу после рождения и

приводит к смерти больных в раннем детском

возрасте. Начальные признаки порока появ-

ляются при сужении устья аорты на 10 — 20%.

При осмотре больных удается отметить

пульсацию в яремной ямке. Там же опреде-

ляется систолическое дрожание. Верхушечный

толчок усилен. Границы сердца увеличены

влево. ЭКГ-исследование не выявляет специ-

фических признаков порока, но дает информа-

цию о степени нарушения гемодинамики по

выраженности признаков гипертрофии и пере-

грузки левого желудочка. Рентгенологически

тень сердца увеличена влево, талия выражена.

Сосудистый пучок расширен. Особенно боль-

ших размеров он бывает при клапанном сте-

нозе за счет постстенотического расширения

восходящей аорты. Во второй косой проекции

значительно увеличена дуга левого желудочка,

который может полностью закрывать ретро-

кардиальное пространство.

Зондирование сердца и ангиокардиография

позволяю! установить абсолютные признаки

порока. При измерении давления в желудочке

и аорте выявляется градиент систолического

давления. Величина его — самый важный пока-

затель степени стеноза; и HOI да он достигает

100 мм рт. ст. и более. По характеру кривой

давления, записываемого при выведении зонда

из аорты в желудочек, возможно установить и

форму стеноза. Для клапанного стеноза ха-

рактерен резкий перепад систолического дав-

ления на границе между желудочком и аор-

той. При подклапанном стенозе перепад давле-

ния регистрируется на фоне желудочковой

кривой, а при надклапанном стенозе он реги-

стрируется в момент нахождения зонда

в аорте. Вентрикулография дает возможность

четко визуализировать форму порока. При

клапанном стенозе сужение потока контрастной

массы отмечается на уровне клапанного

кольца, дистальнее которого обнаруживается

расширение восходящей аорты. Подклапанный

стеноз проявляется сужением потока в области

выводного отдела желудочка, а при надклапан-

ном оно расположено в области восходящей

аорты.

Дифференциальный диагноз.

Врожденный аортальный порок необходимо

дифференцировать от идиопатического суб-

аортального стеноза, дефекта межжелудочко-

вой перегородки.

Лечение только хирургическое. Оно по-

казано больным с выраженной клинической

картиной заболевания, значительной перегруз-

кой левого желудочка по данным ЭКГ и гра-

диентом систолического давления по обе

стороны стеноза не менее 50 мм рт. ст.

Прогноз. Непосредственные и отдален-

ные результаты хирургического лечения аор-

тального стеноза вполне благоприятны. Основ-

ной причиной неудовлетворительных результа-

тов является недостаточность аортального кла-

пана, которая встречается в 10—15% случаев

после устранения клапанного стеноза.

Тетрада Фалло — сложный врожденный

порок сердца, при котором сочетание дефекта

межжелудочковой перегородки со стенозом

легочной артерии вызывает обеднение легоч-

ного кровотока и веноартериальный сброс

крови на уровне желудочков сердца. Тетрада

Фалло — один из наиболее часто встречающих-

ся пороков, составляющий 15 —20 % среди про-

чих врождённых пороков сердца.

Патологическая анатомия, Внут-

рисердечная патология складывается из четырех

компонентов: стеноза выводного отдела пра-

вого желудочка или клапанов легочной арте-

рии, дефекта межжелудочковой перегородки,

декстропозиции аорты и гипертрофии мио-

карда правого желудочка. Стеноз выводного

отдела правого желудочка может быть пред-

ставлен различными анатомическими формами:

клапанным, инфундибулярным или комбиниро-

ванным. Последний встречается наиболее

часто и представляет собой сочетание подкла-

панного стеноза (в виде сужения всего вывод-

ного тракта правого желудочка и гипертрофии

мышц наджелудочкового гребня) со стенозом

клапанов легочной артерии. Помимо трех ос-

новных форм cienoia, возможно сужение

ствола легочной артерии с гипоплазией eiо

устья или сужение устьев легочных артерий

в месте их отхождения от основного сiвола.

160