Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

30°;, больных. Большинство смертей о г реци-

дивов н метастазов рака приходится на первые

2 — 3 года после операции. Если больные

благополучно переживают этот срок и при

контрольном исследовании рецидив или

метастазы у них не обнаруживаются, пропюз

в значительной степени является блаюприя!-

ным.

Глава X

СЕРДЦЕ И ПЕРИКАРД

•

Общие вопросы диагностики

Врожденные, приобретенные пороки, хро-

ническая ишемическая болезнь сердца — чрез-

вычайно распространенные заболевания, кото-

рые являются основной причиной преждевре-

менной ннвалидизации населения и занимают

доминирующее место в структуре смертно-

сти.

По типу анатомического строения извест-

но несколько сотен видов пороков. Приобре-

тенные пороки характеризуются разнообраз-

ным сочетанием поражения, как правило,

ревматическим процессом атриовентрикуляр-

ных клапанов и клапана аорты, в результате

чего возникает их стеноз или недостаточность.

Анатомические изменения при врожденных

пороках значительно разнообразнее и вклю-

чают изолированное или множественное соче-

тание различных вариантов дефектов перего-

родок сердца, патологию клапанов атриовен-

трикулярных отверстий, аорты и легочной ар-

терии, разнообразные нарушения развития ка-

мер сердца, их функциональных структур и

патологию магистральных сосудов. Большую

труппу приобретенных заболеваний сердца

составляет атеросклеротическое поражение

коронарных сосудов, приводящее к ишемиче-

ской болезни сердца.

Симптоматика. Анамнез. Последова-

тельно и целенаправленно собранный анамнез

позволяет получить достаточно ценные све-

дения об этиологии, характере течения и

возникших осложнениях порока.

При обследовании больных с врожденными

пороками важное диагностическое значение

имеет установление и характер первых проявле-

ний порока, время появления цианоза. Опре-

деленное значение для выработки тактики

лечения имеют сведения о физическом разви-

тии ребенка, установление этапности развития

заболевания. Особое внимание следует уделять

выявлению указаний на перенесенный ранее

септический эндокардит.

Анамнестические данные у больных с при-

обретенными пороками, ишемической бо-

лезнью сердца позволяют установить длитель-

ность заболевания. Тщательный анализ жалоб

может* служить основанием для предваритель-

ной оценки характера порока и степени нару-

шения кровообращения.

Несмотря на многообразие анатомических

форм, общее клиническое проявление всех

пороков в достаточной степени универсально

и характеризуется несколькими синдромами.

Нарушение кровообращения.

Наиболее общим следствием пороков являет-

ся нарушение кровообращения в малом и

большом круге кровообращения. В одних слу-

чаях оно обусловлено преимущественно на-

рушением центральной гемодинамики вслед-

ствие существующих анатомических дефектов,

а в других, как например, при ишемической

болезни сердца, — в результате нарушения со-

кратительной способности миокарда. Обычно

бывает сочетание обоих факторов.

Наиболее типичными симптомами нару-

шения кровообращения кардиогенной приро-

ды являются повышенная утомляемость, одыш-

ка, вначале при физической нагрузке, а затем

и в покое, тахикардия. Постепенно присое-

диняются явления застоя в малом и большом

круге кровообращения, кровохарканье, увели-

чение печени, пастозность и отеки на ногах.

В далеко зашедших стадиях появляются асцит и

гидроторакс. Дети отстают в физическом раз-

витии.

В нашей стране широко используется

классификация хронической недостаточности

кровообращения Н. Д. Стражеско и В. X. Ва-

силенко, выделяющая три стадии процесса.

В международной кардиохирургической прак-

тике в настоящее время наиболее распростра-

нена классификация Нью-йоркской ассоциации

кардиологов, в соответствии с которой

состояние больных пороками и заболеваниями

сердца подразделяется на 4 функциональных

класса: I класс — ограничения физической ак-

тивности отсутствуют, обычная физическая ак-

тивность не вызывает заметной усталости,

сердцебиения, одышки, боли (т. е. физическая

нагрузка переносится как до заболевания серд-

ца); II класс — незначительное ограничение

физической активности, в покое жалоб нет,

обычная физическая нагрузка вызывает уста-

лость, одышку, сердцебиение или ангинозные

боли; III класс — заметное ограничение физи-

ческой нагрузки, когда меньше чем обычные

натрузки вызывают вышеуказанные жалобы:

в покое больные чувствуют себя хорошо;

IV класс - любая физическая нагрузка за-

труднена; субъективные симптомы недостаточ-

ности кровообращения даже в покое; при лю-

бых нагрузках дискомфорт усиливается.

141

Легочная гипертензии, как прави-

ло, является неизбежным следствием длительно

существующего нарушения кровообращения в

малом круге при большинстве пороков серд-

ца. Началом легочной гипертензии принято

считать повышение систолического давления

в легочной артерии свыше 30 мм рт. ст.

Механизмы развития гипертензии при поро-

ках сердца различны. В зависимости от участ-

ка сосудистого русла легких, в котором

наблюдается первичное повышение давления,

легочную гипертензию подразделяют на веноз-

ную и артериальную формы.

При приобретенных и некоторых врожден-

ных пороках, при которых нарушается отток

крови из левого предсердия или желудочка

(митральные пороки, аортальный стеноз, трех-

предсердное сердце и т. п.), легочная гипер^

тензия вначале бывает функциональной, воз-

никая в результате рефлекторного спазма пре-

капиллярной сети легочной артерии в ответ

на переполнение и повышение давления в ле-

гочных венах. Длительно существующий

спазм постепенно приводит к морфологиче-

ским изменениям стенок сосудов со значи-

тельным и необратимым сужением их суммар-

ного просвета, образуя так называемый второй

барьер. О количественной выраженности барь-

ера и вызываемой им легочной гипертен-

зии судят по абсолютной величине легочно-

сосудистого сопротивления или систолического

давления в легочной артерии. Легочную ги-

пертензию подразделяют на 3 стадии: I ста-

дия — нормальный уровень легочно-сосудисто-

го сопротивления не выше 150 дин/(с*см

5

) и

нормальное систолическое давление в легочной

артерии (30 — 40 мм рт. ст.); II стадия (уме-

ренная гипертензия) — давление до 70 мм рт.

ст.; к больным III стадии (высокая легочная

гипертензия) относят пациентов с более высо-

кими цифрами легочно-сосудистого сопротив-

ления и систолического давления в легочной

артерии.

У больных врожденными пороками сердца

с артериовенозным сбросом легочная гипер-

тензия чаще всего также бывает приобретен-

ной и последовательно зависит от ряда фак-

торов.

В начальных стадиях давление повышает-

ся в результате несоответствия объема по-

ступающей крови фактической емкости сосу-

дистого русла легких. Для этой гиперволеми-

ческой формы гипертензии характерно умерен-

ное повышение систолического давления в ле-

гочной артерии (не более 50 — 60 мм рт. ст.) при

относительно нормальной или даже снижен-

ной величине общелегочного сопротивления.

В ответ на гииерволемию постепенно разви-

вается спазм прекапиллярного русла, и в пато-

генетической цепи легочной гипертензии начи-

нает проявлять действие дополнительный ак-

тивный фактор, вызывающий дальнейший

подъем давления за счет увеличения легочно-

артериального сопротивления. Появление мор-

фологических изменений в строении стенки

мелких легочных сосудов в виде пролифе-

рации ингимы, миоэластофиброза со стойким

уменьшением их просвета обусловливает раз-

витие склеротической формы гипертензии,

характеризующейся резким и необратимым

возрастанием общелегочного сосудистого со-

противления. По мере его увеличения и

приближения к величине сопротивления сосу-

дов большого круга отмечается уменьшение

объема и даже инверсия направления сброса.

Легочная гипертензия у больных врож-

денными пороками сердца с артериовенозным

сбросом крови подразделяется на 4 стадии

(табл. 5). В основу классификации положен

принцип одновременной характеристики кро-

вообращения в малом круге по трем основ-

ным параметрам: I) отношение систоличе-

ского давления в легочной артерии (СДЛА)

к давлению в аорте (СДА); 2) отношение

сосудистого сопротивления малого (общее ле-

гочное сопротивление — ОЛС) и большого

(общее периферическое сопротивление — ОПС)

круга кровообращения, величина и направле-

ние сброса крови.

Таблица 5. Классификация легочной

гипертензии

Стадия

СДЛА, %

СДА

ОЛС, %

ОПС

Сброс крови,

% к минутному объе-

му (МО) малого круга

1а

До 30

Йорма

<30

16 >30

II

30-70

Норма 50-60

Ша

>70 <60 >40

III6 >60

<40

IV

> 100

>100

Венозный сброс

Исключением из этой группы пороков яв-

ляется дефект межпредсердной перегородки,

при котором давление в легочной артерии

возрастает параллельно нарастанию и распро-

странению склеротического процесса в сосу-

дах легких, а потому наиболее информативной

характеристикой гипертензии служат абсолют-

ные цифры общелегочного сопротивления.

Цианоз. Синюшное окрашивание види-

мых кожных покровов и слизистых оболочек

встречается при многих врожденных и приоб-

ретенных пороках сердца. Цианоз может по-

являться только при физической нагрузке

или быть постоянным с момента рождения.

Широк и диапазон его оттенков: от ярко-ас-

пидного до темно-синего цвета. Основной

причиной цианоза и его интенсивности служит

накопление в капиллярной сосудистой сети

кожных покровов восстановленного гемогло-

бина.

Появление цианоза при приобретенных по-

роках связано в первую очередь с повышением

поглощения тканями кислорода из перифери-

ческой крови в условиях замедленного крово-

тока вследствие сниженного сердечного вы-

броса и повышенного венозного давления.

При врожденных пороках цианоз имеет так

называемую центральную природу и обуслов-

лен поступлением венозной крови через де-

фект перегородок сердца в артериальное

142

русло. Определенное влияние на интенсив-

ность цианоза оказывает снижение объема кро-

ви, поступающей в легкие.

Данные объективного исследования. О с-

м о т р. Оценивается состояние кожных пок-

ровов. Отечность, дистрофические изменения

свидетельствуют о нарушении кровообраще-

ния. При врожденных пороках, протекающих

с веноартериальным шунтом, видимые слизи-

стые оболочки и кожа имеют синюшную ок-

раску, интенсивность которой прямо зависит

от величины объема сброса. Наличие боль-

шого и длительно существующего сброса,

обусловленная им гипоксемия приводят к де-

формации концевых фаланг пальцев. Они

утолщаются, приобретают форму часовых

стекол.

Выраженное увеличение размеров сердца,

особенно в детском возрасте, вызывает дефор-

мацию грудной клетки с развитием «сердеч-

ного горба» с четко прослеживаемой пульса-

цией грудной стенки в области верхушки

сердца. Расширение и пульсация шейных вен

дают основание предположить поражение

клапанов правого атриовентрикулярного от-

верстия.

При пальпации грудной клетки при

многих пороках удается определить специфиче-

ское дрожание. Так, при дефекте межжелу-

дочковой перегородки «систолическое» дрожа-

ние определяется в третьем —четвертом межре-

берье слева от грудины, при аортальном по-

роке — на основании сердца и яремной ямке.

Пальпацией кожи на ногах, лице, передней

стенке живота выявляются распространенность

и величина отеков, которые наряду с опреде-

лением размеров печени и свободной жидко-

сти в брюшной полости дают основание для

установления степени нарушения кровообра-

щения.

Пальпаторное исследование пульса, помимо

оценки общего состояния гемодинамики, по-

зволяет предположить наличие некоторых

пороков аорты. При коарктации аорты отме-

чается различие пульсовой волны на верхних

и нижних конечностях.

При недостаточности клапанов аорты и та-

ких пороках, как открытый артериальный про-

ток, дефект аортолегочной перегородки и пр.,

которые характеризуются большим сбросом из

аорты в малый круг кровообращения, пульс

бывает быстрым.

Аускультация. При выслушивании

прежде всего надо составить представление о

частоте и характере ритма сердечных тонов.

В случаях нерегулярного ритма необходимо,

сравнивая частоту тонов с пульсом, опре-

делить его дефицит. При характеристике то-

нов сердца следует отметить точку наилуч-

шего прослушивания, интенсивность тонов,

их расщепление, существование дополнитель-

ных тонов. Внимательная оценка только этой

части сведений, получаемых при аускульта-

пии, может дать довольно точное представ-

ление о некоторых типах пороков. Так, громкий

I тон на верхушке встречается при митральном

стенозе или большом дефекте межжелудоч-

ковой перегородки. И, наоборот, ослабленный

I тон указывает на митральную недостаточ-

ность или слабость миокарда. Ослабление

II тона в проекции устьев легочной арте-

рии или аорты достаточно патогномонично

для стеноза их клапанов. Усиление и раз-

двоение II тона над легочной артерией ука-

зывает, что порок сопровождается легочной

гипертензией.

Оценивая шумовой компонент аускульта-

тивной картины, необходимо составить чет-

кое представление о фазовой принадлежно-

сти шума. Систолический шум подразделяется

на ранний и поздний. Существует три формы

диастолического шума — пресистолический,

среднедиастолический и протодиастолический.

Тембровая характеристика шумов дает неко-

торое представление и о механизме его возник-

новения. Так, систолический шум грубого

тембра чаще прослушивается при стенозе

устья аорты или легочной артерии, дефектах

межжелудочковой перегородки. Важное диаг-

ностическое значение имеет оценка шумов по

продолжительности и иррадиации.

Диагностические методы. К обследованию

кардиологических больных, которым предпо-

лагается хирургическое лечение, предъявляет-

ся целый ряд специфических требований.

Во-первых, используя все существующие

методы исследования, необходимо до операции

точно установить анатомическую структуру по-

ражения сердца и механизм его влияния на

гемодинамику. В случае сочетания нескольких

пороков необходимо определить влияние каж-

дого из них и оценить их патологическую

или компенсирующую роль в становлении

общего типа нарушения гемодинамики. Во-вто-

рых, для выработки плана оперативного вме-

шательства и определения предполагаемого

эффекта операции следует получить объектив-

ные представления о степени нарушения кро-

вообращения, легочной гипертензии, сокра-

тительной функции миокарда и пр. В-третьих,

в процессе обследования должны быть выяв-

лены все возможные сопутствующие заболе-

вания. Это общеизвестное требование в данной

ситуации приобретает важное значение^ так

как для выполнения операции приходится ис-

пользовать искусственное кровообращение,

длительную вентиляцию легких, т. е. созда-

вать экстремальные условия, которые могут

повлиять на течение заболевания, ранее про-

текающего «безобидно».

Для решения этих задач используется комп-

лекс лабораторных и специальных, нередко

сложных, методов исследования: зондирова-

ние полостей сердца, ангиокардиография, ко-

ронарография и др. Ниже приведены краткие

сведения о рутинных методах диагностики

заболеваний и пороков сердца.

При рентгенологическом иссле-

довании решаются важные для диагностики

вопросы: определение положения и тип фор-

мирования сердца, оценка размеров сердечной

тени в целом и отдельных его камер, состоя-

ние кровотока в малом круге кровообраще-

ния. Рентгенологическое исследование как

143

минимум должно проводиться в объеме много-

осевой рентгеноскопии и рентгенографии в трех

стандартных проекциях с обязательным кон-

трастированием пищевода. В прямой проек-

ции, помимо определения положения сердца,

типа конфигурации и размеров всего сердца,

изучается состояние легочного кровотока. Раз-

меры камер сердца оцениваются по изменению

положения контуров сердечной тени при мно-

гоосевом исследовании.

Рентгенологическое- исследование также

дает возможность определить расположение

в грудной клетке магистральных сосудов и

выявить тип пространственного взаимоотноше-

ния аорты и легочной артерии, что имеет

особо важное значение для диагностики неко-

торых наиболее сложных врожденных поро-

ков.

Помимо морфологических признаков изме-

нения объема и формы камер сердца, харак-

терных для гемодинамически схожих групп

пороков, рентгеноскопическое наблюдение за

сокращающимся сердцем позволяет выявить

и ряд функциональных признаков, основанных

на необычной быстроте заполнения или опо-

рожнения какого-либо отдела сердца или ма-

гистральных сосудов. Наиболее выразительным

признаком пороков, выявляемым при рентге-

нологическом исследовании, служит симптом

систолической экспансии левого предсердия

при митральной недостаточности.

Электрокардиографическое исследование

хотя и не в состоянии выявить патогномо-

ничных признаков отдельных видов врожден-

ных или приобретенных пороков, однако дает

важные сведения, на основании которых

можно судить о перегрузке и гипертрофии

отдельных камер сердца; следовательно, этот

метод исследования позволяет представить в

общих чертах тип нарушения гемодинамики

и степень напряжения работы сердца для под-

держания кровообращения.

Степень перегрузки одного или обоих

желудочков сердца оценивается общепринятым

путем по отклонению электрической оси серд-

ца и преобладанию электрической активности

того или иного желудочка в грудных отведе-

ниях ЭКГ. Для гипертрофии левого желудочка

характерны отклонение электрической оси

сердца более чем на —30

е

, высокий зубец

R\ и глубокий Sin, сумма зубцов R во II и

III отведениях более 45 мм, зубец R в AVL или

AVF более 22 мм и глубокий зубец Q.

В ^5.6 зубец R более 30 мм и зубец S в V\

2

более 25 мм. При гипертрофии правого же-

лудочка электрическая ось сердца отклонена

более чем на +120", во всех стандартных от-

ведениях глубокие зубцы S. В V

x

зубец R

превышает 15 мм при одновременном глу-

боком зубце S в К

5>

<,. Однако изолированная

перегрузка одного из желудочков встречается

не так уж част и характерна более всего

;ыя cicnoia и недосга iочности клапанов аор-

ты, ла очной артерии или дефектов перегоро-

док сердца с небольшим сбросом крови. В боль-

шинстве же случаев не юлько комбиниро-

ванные, но даже изолированные пороки

сердца при длительном существовании сопро-

вождаются перегрузкой обоих желудочков.

Электрокардиографические проявления харак-

теризуются преобладанием того желудочка,

который гипертрофируется в большей сте-

пени.

Фонокардиографическое иссле-

дование дает возможность достаточно точ-

но и полно зафиксировать всю звуковую

гамму порока, которая рассматривается в

соответствующих главах.

Методы

хирургического лечения

Пункция перикарда. Показания. Пунк-

ция перикарда — диагностическая и лечебная

манипуляция, выполняемая при наличии вы-

пота или крови в полости сердечной сорочки.

Она может быть экстренной (при тампонаде

сердца) и плановой (при выпотном перикар-

дите). Первичная диагностика гидро- и гемо-

перикарда основана на данных эхокардиогра-

фии и рентгенографии.

Техника. Положение больного — полу-

сидя с откинутой назад головой (положение

Марфана). Обезболивание — местная инфиль-

трационная анестезия. В пятом —шестом меж-

реберье слева по сосковой линии или не-

сколько кнаружи от нее вводят иглу, направ-

ляя ее перпендикулярно к грудной стенке.

Последовательно проходят кожу, подкожную

клетчатку, мышцы, внутригрудную фасцию,

париетальную плевру и перикард. Пункцию

можно производить также из вкола в угол,

образованный реберной дугой и мечевидным

отростком (способ Ларрея), или под верхушку

мечевидного отростка (способ Марфана). И в

том, и в другом случае после прокола внут-

реннего края прямой мышцы живота (или

белой линии) иглу продвигают почти парал-

лельно грудной стенке кверху и кнутри. На

глубине около 2 — 3 см пунктируют перикард.

При гемоперикарде в качестве временной меры

при подготовке больного к операции в полость

сердечной сорочки по методике Сельдингера

проводят катетер для постоянной аспирации

крови. Подобная манипуляция выполняется и

при прогрессирующем экссудативном пери-

кардите.

Осложнения. Ранение сердца пункцион-

ной иглой, повреждение внутренней грудной

артерии.

Оперативные доступы и условия выполнения

операций. Для подхода к сердцу и магистраль-

ным сосудам используют левостороннюю, пра-

востороннюю торакотомию, продольную стер-

нотомию и чрездвухилевральный доступ с

поперечным рассечением грудины.

Операции протезирования клапанов, ата-

стические операции на клапанах и внутри-

сердечные операции коррекции врожденных

пороков выполняют в условиях искусственно-

го кровообращения и фармакохолодовон за-

щит ы миокарда на период прекращения ко-

ронарного крово j ока.

144

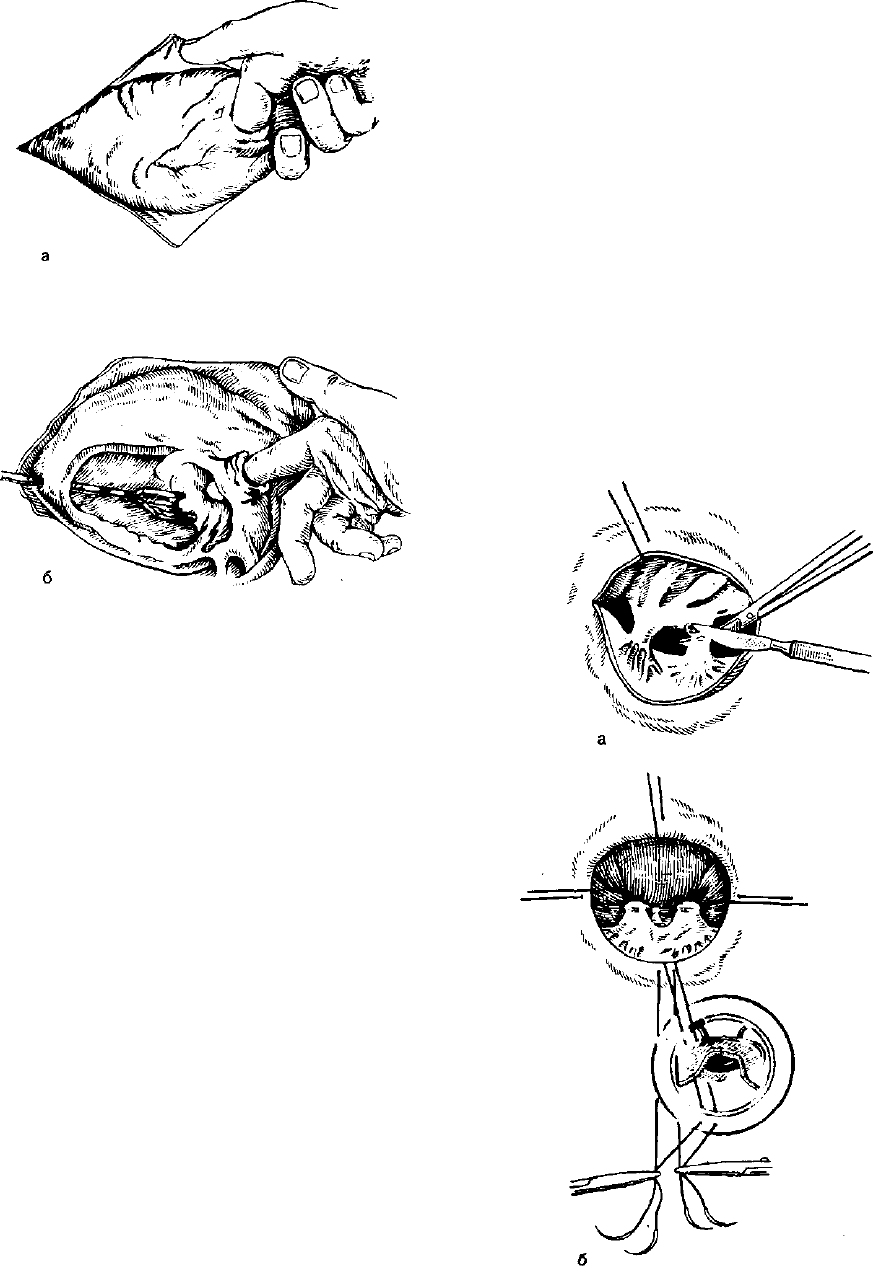

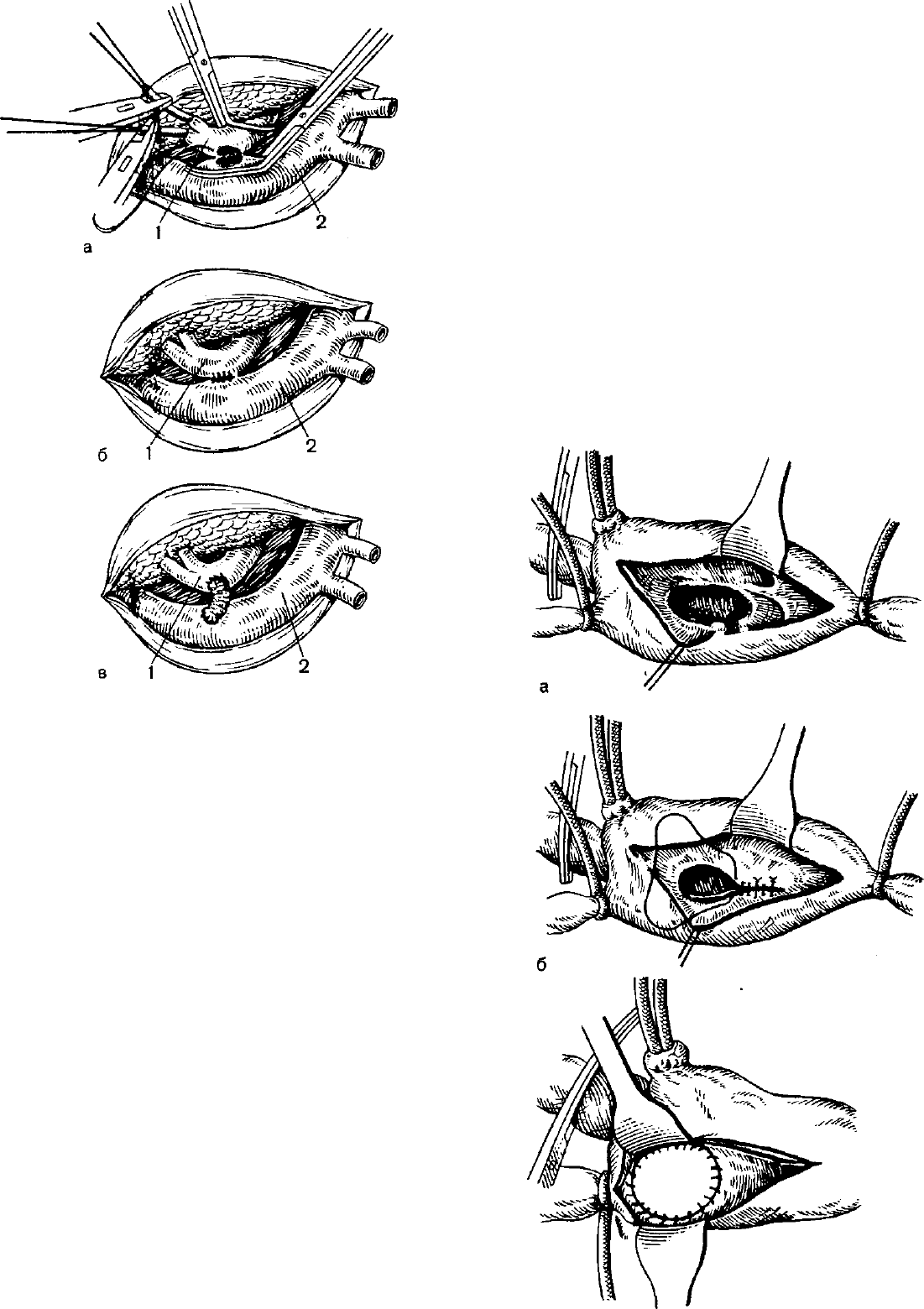

Рис. 38. Операция закрытой митральной ко-

миссуротомии (схема).

а — введение пальца в левое предсердие; б — ин-

струментальная комиссуротомия.

«Закрытая» митральная комиссуротомия.

Операцию выполняют в условиях интубаци-

онного наркоза левосторонним доступом в

четвертом межреберье. Перикард вскрывают

продольным разрезом впереди диафрагмаль-

ного нерва. На основание ушка левого пред-

сердия накладывают кисетный шов, с помощью

которого контролируют кровотечение при

введении в последующем пальца в левое пред-

сердие. После отжатия основания ушка зажи-

мом Сагинского отсекают его верхушку и в

просвет вводят указательный палец правой

руки (рис. 38). Если до операции предполага-

лось наличие тромба в предсердии, то перед

введением пальца из ушка производят умерен-

ное кровопускание для вымывания свободных

тромбов. При пальцевой ревизии митрального

клапана определяют величину стенозирован-

ного отверстия, наличие и объем регургита-

Ции, подвижность створок.

Затем пальцем пытаются разделить срос-

шиеся комиссуры створок. Устранить стеноз

таким приемом возможно лишь при рыхлом

сиаянии створок. В большинстве же случаев

с

Ращение створок настолько прочное, что для

Их

разделения необходим специальный ин-

струмент — дилататор, который вводят в по-

лость левого желудочка через бессосудистую

*ону верхушки сердца. Разведением браншей

инструмента разъединяют створки митраль-

ного клапана по линии их сращения (рис. 38).

Все манипуляции осуществляют иод контро-

лем пальца, введенного в левое предсердие.

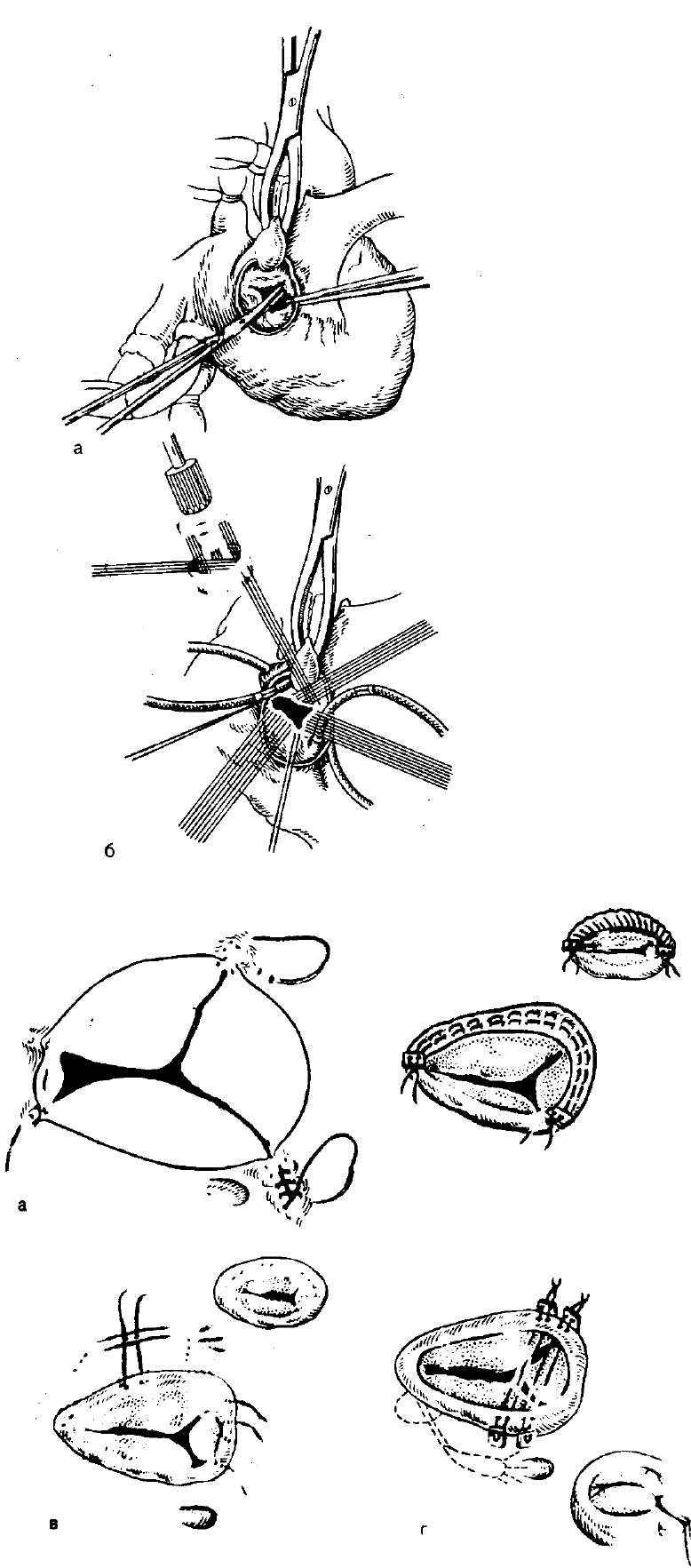

Протезирование митрального клапана. До-

ступ — срединная стернотомия. После начала

искусственного кровообращения продольным

разрезом позади межпредсердной борозды

вскрывают левое предсердие. Створки мит-

рального клапана и папиллярные мышцы ис-

секают (рис, 39). На края фиброзного кольца

по всему его периметру с интервалом 1,5 — 2 мм

накладывают обвивные или П-образные швы

на прокладках. Свободными концами нитей

прошивают муфту искусственного клапана, ко-

торый затем по этим нитям перемещают в ор-

тотопическую позицию.

П ластическая коррекция недостаточности

митрального клапана. Операция возможна в

случаях, когда недостаточность обусловлена

дилатацией фиброзного кольца, удлинением

хорд или потерей подвижности створок, но

при этом нет дегенеративного перерождения

или калыдиноза створок и сохранена анатоми-

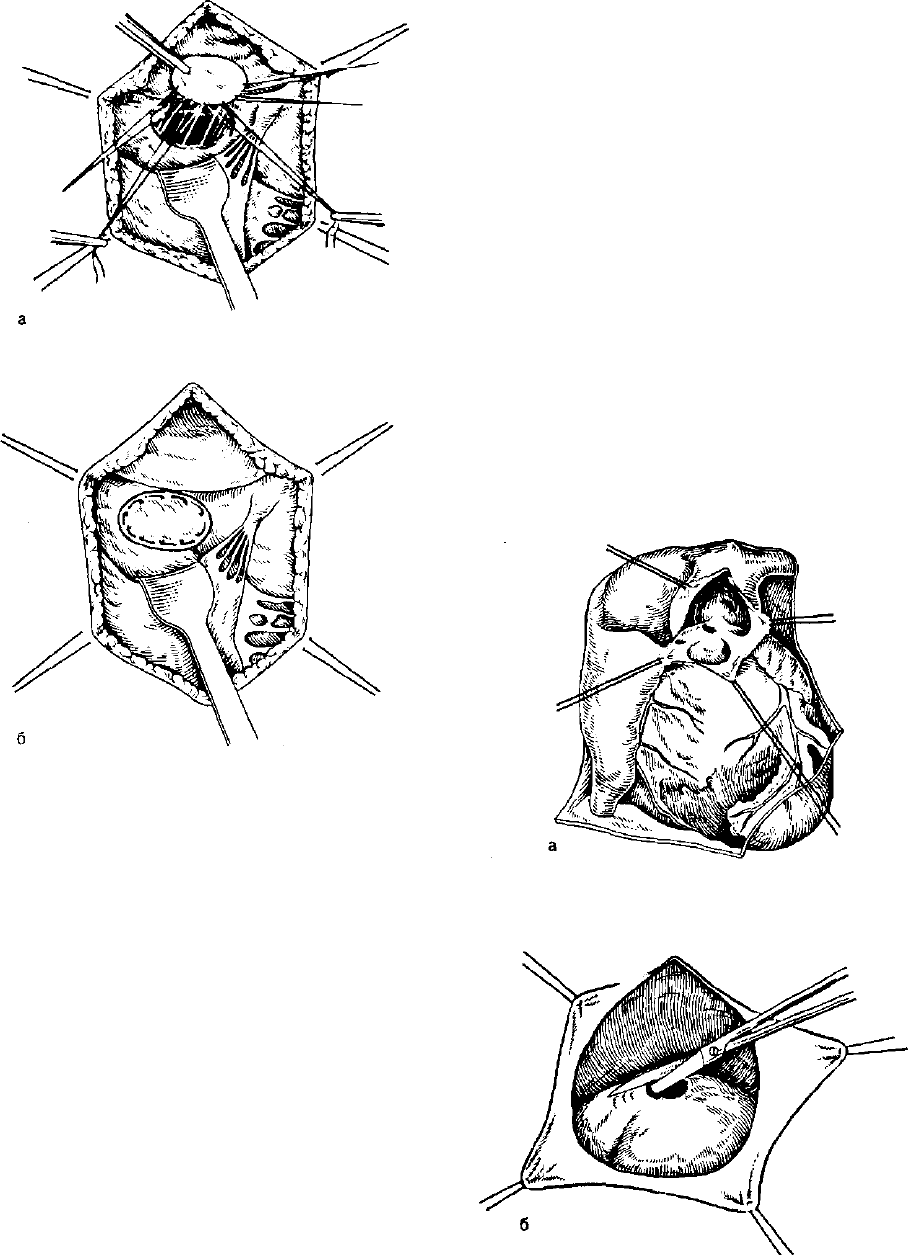

Рис. 39. Операция протезирования митраль-

ного клапана (схема),

а — иссечение створок и папиллярных мышц; б —

подшивание искусственного протеза клапана.

145

Рис. 40. Протезирование аортального клапана

(схема).

а — иссечение створок клапана; б —фиксация про-

теза.

ческая целостность всех элементов клапана. Во

время операции тщательно изучают причины

неполного смыкания створок. Если это вызва-

но их втяжением за счет укорочения вторичных

хорд, их пересекают; при укорочении основ-

ных хорд, крепящихся к папиллярным мыш-

цам, их удлиняют продольным рассечением

соответствующей папиллярной мышцы. При

несмыкании створок вследствие пролабиро-

вания из-за удлинения основных хорд патоло-

гию ликвидируют путем их укорачивания.

Протезирование аортального клапана выпол-

няется в условиях искусственного кровообраще-

ния доступом через продольную стернотомию.

Аорту вскрывают косым поперечным разрезом

над уровнем верхних краев комиссур. Створ-

ки клапана иссекают (рис. 40, а) таким обра-

зом, чтобы осталась узкая полоска ткани по

всему периметру клапана. На комиссуры

накладывают П-образные швы. В промежутках

между ними за оставшуюся полоску ткани

створки с интервалом 2 мм накладывают

обвивные швы. Затем концами всех нитей

(рис. 40, б) прошивают муфту протеза. По

нитям протез низводят и швы завязывают.

Разрез стенки аорты ушивают двухрядным не-

прерывным швом.

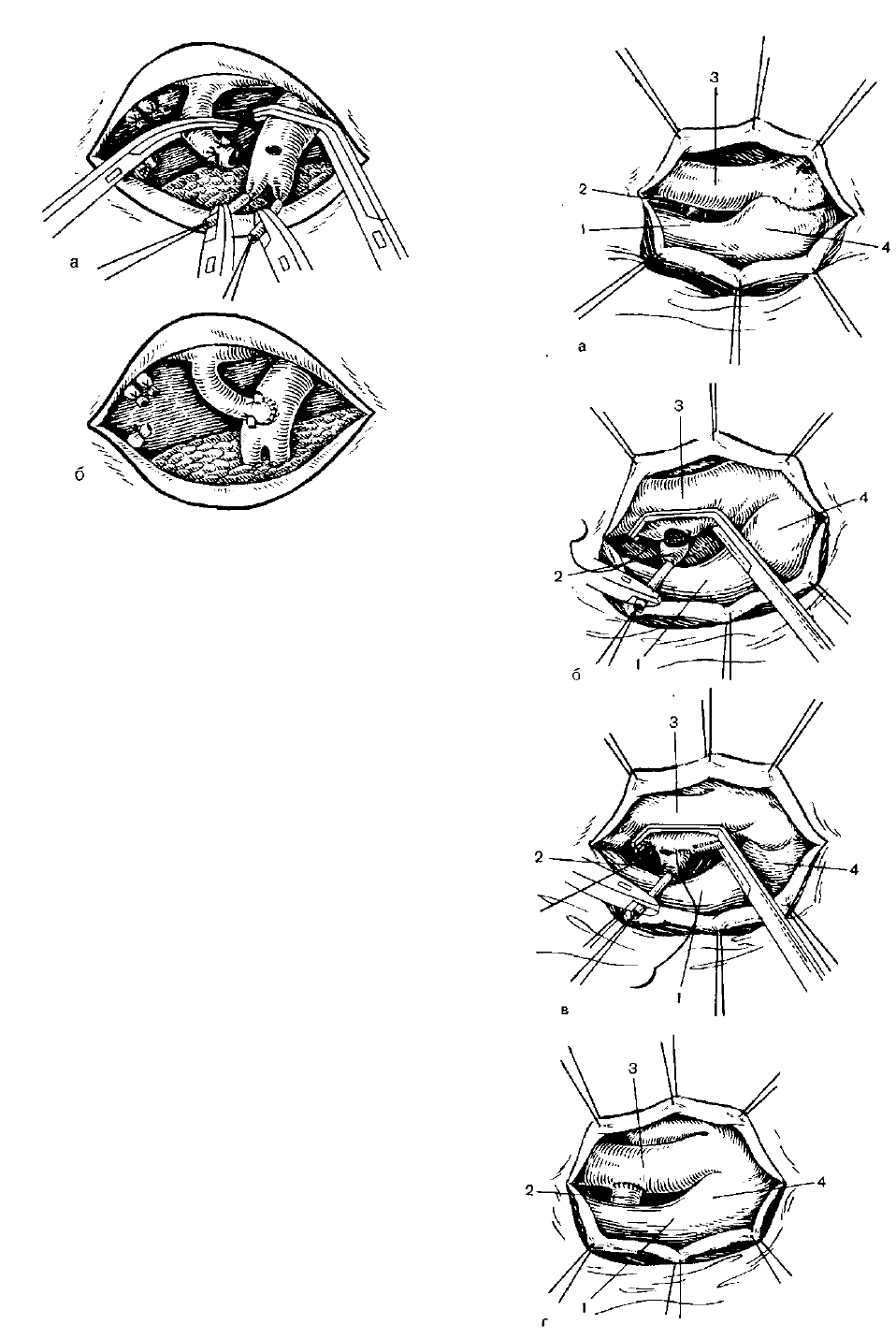

Коррекция недостаточности трехстворчатого

клапана. Используют несколько вариантов

операции в зависимости от анатомических при-

чин, лежащих в основе патологии. В случаях,

б "3

Рис. 41. Коррекция недостаточ-

ности трехстворчатого клапа-

на. Варианты техники (схема),

а — оннулопластика. П-образным

швом; 6 — полукружная оннуло-

пластика; в — оннулопластика с

использован нем опорного кольца;

г — «бикуспидация» трехстворчато-

го клапана.

146

Рис. 42. Подключично-легочный анастомоз

Блелока — Таусси га.

а

—

подготовка сосудов; б — общий вид анастомоза.

когда недостаточность клапана вызвана рас-

ширением комиссур, выполняют аннулопла-

стику путем наложения П-образных швов на

область расширенных комиссур, как это по-

казано на рис. 41, а. При расширении всего

атриовентрикулярного кольца применяют по-

лукружную аннулопластику кисетным швом

(рис. 41, б).

Аналогичный результат получается в ре-

зультате аннулопластики с использованием

полулунного опорного кольца, подшиваемого

к фиброзному кольцу отдельными П-образны-

ми швами (рис. 41, в). Хорошие функциональ-

ные результаты дает и шовная аннулопласти-

ка, в результате которой наступает бикуспи-

дализация клапана. Технически операция вы-

полняется наложением П-образных швов с

тефлоновыми прокладками на фиброзное

кольцо в области прикрепления задней створки

(рис. 41, г).

Перикардэктомия. Тотальную перикардэк-

томию можно выполнить лишь через средин-

ную стернотомию. После разведения краев

г

рудины последовательно выделяют устья

Рис. 43. Внутриперикардиальный аортолегоч-

ный анастомоз по Кули—Эдвардсу.

а — внутриперикардиальное расположение анасто-

иозируемых сосудов; б —сшивание задней полуок-

ружности анастомоза; в —сшивание передней полу-

окружности анастомоза; г —общий вид после нало-

жения анастомоза; 1 — верхняя полая вена; 2 — правая

легочная артерия; 3 — восходящая аорта; 4 —

правое предсердие.

Рис. 44. Анастомоз легочной артерии с нис-

ходящей аортой по Поттсу.

а

_ начало наложения анастомоза; б — общий вид

законченного анастомоза; в — анастомоз, наложен-

ный с помощью сосудистого протеза; 1 — левая

легочная артерия; 2 —нисходящая аорта,

магистральных сосудов и камеры сердца. Тех-

нически это очень деликатная процедура,

требующая сочетания методов острой и тупой

препаровки сращений эпикарда и перикарда.

Принципиально важно строго соблюдать по-

следовательность выделения отделов сердца.

Начинают с разделения сращений, сдавливаю-

щих пути оттока из сердца. Вначале осво-

бождают корень аорты, легочной артерии, а

затем боковую стенку левого желудочка, пра-

вый желудочек и правое предсердие. Заканчи-

вают операцию освобождением от сдавления

устьев полых вен. Участки сдавливающего

панциря перикарда удаляют.

Перевязка открытого артериального про-

тока. Доступ — заднебоковая левосторонняя

торакотомии в четвертом межреберье. На

уровне артериального протока, который оп-

ределяют пальпаторно но дрожанию, над

аортой вскрывают медиастинальную плевру.

На медиальный край ее накладывают 2 — 3 дер-

жалки и отводят ее кпереди. При этом откры-

вается передняя стенка протока.

Частично тупым и острым путем освобож-

дают от окружающих тканей боковые и зад-

нюю стенки протока. При препаровке надо

быть осторожным и не допускаib повреждения

левого возвратного нерва, располагающегося

у нижнебоковой поверхности протока. Под

проток подводят две лигатуры и перевязывают

у аортального и легочного краев.

Проток большого диаметра (1,5 — 2 см)

лучше пересечь. Для этого проток выделяют

с прилегающими участками аорты и легочной

артерии. На эти сосуды пристеночно наклады-

вают зажимы, а проток между ними пересе-

кают. Культи рассеченного протока ушивают

двухрядным непрерывным швом.

Операция межартериальных анастомозов.

Для паллиативного лечения цианотических

пороков сердца, сопровождающихся обедне-

нием кровотока в малом круге кровообраще-

ния, применяют разные варианты операций

для создания анастомозов сосудов большого и

малого круга кровообращения. Практическое

значение сохранили лишь несколько вариантов:

в

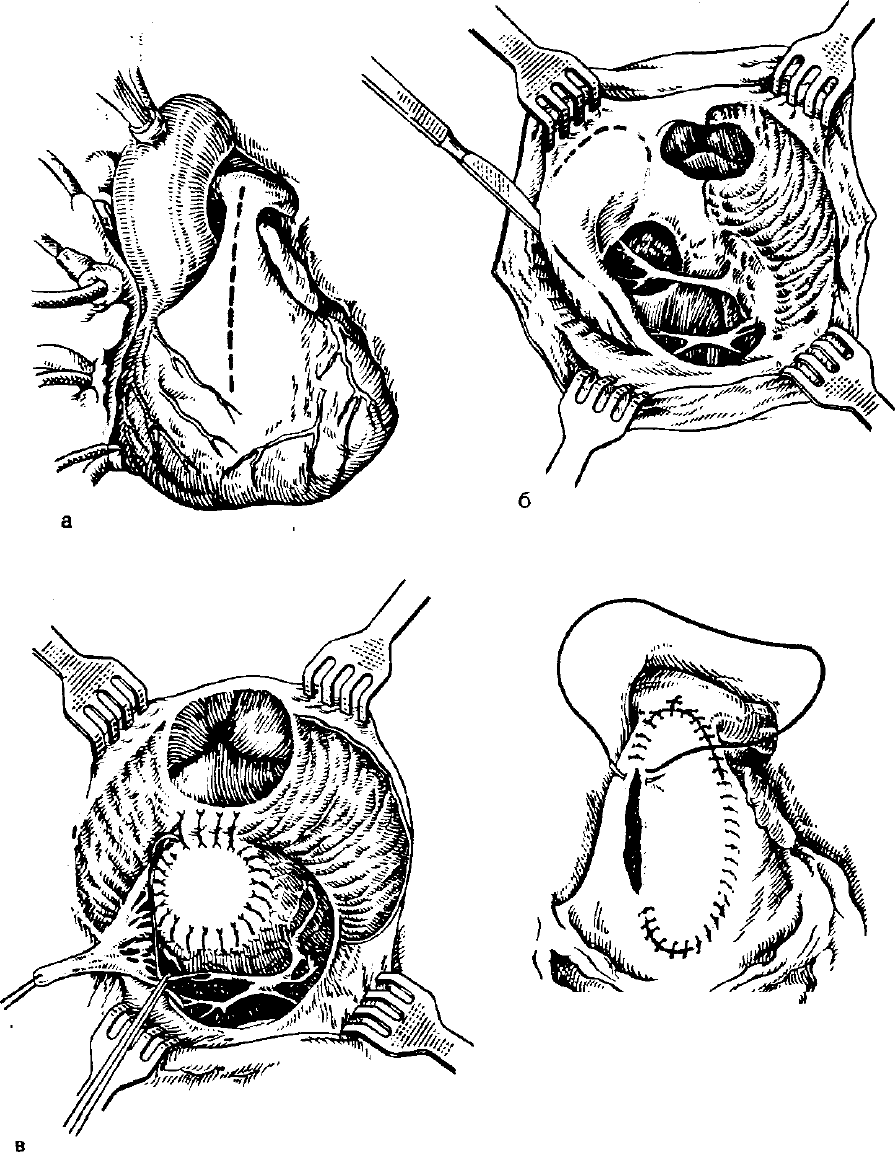

Рис. 45. Закрытие дефекта межпредсерднои

перегородки,

а - разрез стенки правого предсердия; б - начало

ушивания дефекта; в - закрытие дефекта с по-

мощью заплаты.

148

Рис. 46. Закрытие дефекта межжелудочковой

перегородки,

а — наложение швов на края дефекта; б — де-

фект закрыт заплатой.

операция подключично-легочного анастомо-

за - операция Блелока — Тауссиг (рис. 42), внут-

риперикардиальный аортолегочный анастомоз

по Кули—Эдвардсу (рис. 43), анастомоз ле-

гочной артерии с нисходящей аортой по

Поттсу (рис. 44).

Закрытие дефекта межпредсердной перего-

родки. Доступ — срединная стернотомия. Для

подключения аппарата искусственного крово-

обращения верхнюю полую вену канюлируют

через ушко правого предсердия, а нижнюю

полую вену — через стенку предсердия вблизи

от устья вены. Правое предсердие вскрывают

продольным разрезом (рис. 45, а). Метод кор-

рекции порока избирают в зависимости от

величины дефекта. Дефект небольших и сред-

них размеров закрывают простым сшиванием

к

раев (рис. 45,6) непрерывным или восьми-

образными швами (рис. 45, в). Дефекты боль-

ших размеров во избежание натяжения и про-

резывания швов целесообразно закрывать за-

платами из аутоперикарда или тефлона. За-

плачу, конфигурация которой соответствует

Форме дефекта, подшивают к его краям непре-

рывным швом (рис. 45, г). Разрез стенки пред-

сердия закрывают непрерывным обвивиым

швом.

Операция при дефектах межжелудочковой

перегородки. Операцию обычно выполняют че-

рез поперечный разрез передней стенки пра-

вого желудочка, проводимый в бессосудистой

зоне на границе приточного и выводного его

отделов. Однако используют и другие под-

ходы — продольную вентрикулотомию, через

правое предсердие. Дефекты размером до 1,5 см

с фиброзными краями надежно можно ушить

отдельными П-образными швами. Дефекты же

большого размера требуют пластического за-

крытия заплатами из синтетической ткани.

Для фиксации заплаты по всему периметру

дефекта (рис. 46, а) накладывают П-образные

швы. Швы накладывают за края дефекта.

Исключение составляет нижнезадний участок,

так как в крае дефекта располагается общая

ножка пучка Гиса, травма которой вызывает

развитие полной атриовентрикулярной бло-

кады; поэтому швы накладывают в этом

отделе с правой стороны на межжелудочковую

перегородку, отступя от края на 4 — 5 мм.

Рис. 47. Устранение стеноза устья легочной

артерии.

а — продольный разрез легочной артерии; б — устра-

нение стеноза.

149

Рис. 48. Радикальная

коррекция тетрады

Фалло.

а —линия разреза пра-

вого желудочка и легоч-

ной артерии; б — резек-

ция подклапанного сте-

ноза; в — закрытие де-

фекта межжелудочковой

перегородки; г — пласти-

ка выводного отдела же-

лудочка и легочной ар-

терии.

После наложения швов концами нитей за края

прошивают заплату и закрывают ею дефект

межжелудочковой перегородки (рис. 46, б). Раз-

рез стенки желудочка закрывают двухрядным

непрерывным швом.

Устранение стеноза клапанов легочной арте-

рии. В качестве доступа используют продоль-

ный разрез по передней стенке легочной ар-

терии (рис. 47, а). Разрез начинают у самого

корня артерии и продолжают в дистальном

направлении на 3 — 4 см. Сросшиеся по ко-

миссурам створки клапана разъединяют нож-

ницами (рис. 47. б) или скальпелем. Затем

отверстие дополнительно расширяют пальцем

или дилататором. Разрез стенки артерии

ушивают непрерывным швом.

Способы устранения стенозов других уров-

ней (сужение ствола, гипоплазия фиброзного

кольца) описаны в разделе, посвященном хи-

рургическому лечению тетрады Фалло.

УсI ранение стено га аорты. Характер опе-

ра явного в.меша1ельстма различен в зависи-

мости от анатомической формы порока. При

надклапапном стенозе преия1С1вие усгранякм

простым расширением просвета аорты. Для

этого в области сужения и на 2 — 3 см дисталь-

нее и проксимальнее его делают продоль-

ный разрез передней стенки аорты и в обра-

зовавшийся дефект непрерывным швом вши-

вают эллипсоидной формы заплату из син-

тетической ткани. При клапанном стенозе

аорту вскрывают косым поперечным разрезом,

наружный конец которого доводят до синуса

некоронарной створки. Комиссуры рассекают

скальпелем. В случаях анатомической дефор-

мации или кальциноза створок необходимо

произвести протезирование клапана. Подкла-

панный стеноз обычно представлен циркуляр-

ной или серповидной мембраной, расположен-

ной тотчас под клапаном. Стенозирующую

мембрану иссекают. Это должно быть выпол-

нено под тщательным визуальным контролем,

с тем чтобы избежать повреждения синусов

створок аортального и створки митрального

клапанов, которые располагаются в непосред-

ственном соседстве с мембраной.

Радикальная коррекция геграды Фалло. Наи-

более оптимальным доступом для выполне-

150