Панцырев Ю.М.(ред.) Клиническая хирургия: справочное руководство

Подождите немного. Документ загружается.

Врожденные паховые грыжи являются косыми,

прямые грыжи встречаются исключительно

редко. Содержимым грыжевого мешка чаще

всего у детей бывают петли тонкой кишки,

сальник. У девочек в грыжевом мешке неред-

ко находят яичник, иногда вместе с трубой.

Диагностика. Клинические признаки

довольно типичные (выпячивание в паховой

области). При пахово-мошоночной грыже об-

разование имеет овальную форму, опускается

в мошонку, вызывая ее растяжение и асиммет-

рию. Выпячивание безболезненное, при плаче

и крике ребенка увеличивается, мягкоэласти-

ческой консистенции, в спокойном состоянии

ребенка легко вправляется в брюшную по-

лость при надавливании. После вправления

грыжи паховое кольцо обычно не имеет боль-

шого растяжения, как это бывает у взрослых.

Дифференцировать пахово-мошоночную

грыжу приходится от водянки оболочек яичка.

В отличие от грыжи водянка оболочек яичка

не вправляется в брюшную полость, на свет про-

свечивает и, как правило, яичко пальпатбрно

не удается определить, так как оно окружено

жидкостью.

Лечение. Операция чаще всего выполня-

ется после 6 мес — 1 года, когда ребенок доста-

точно полно адаптируется к окружающей

среде. При больших или часто ущемляющихся

грыжах операция может быть выполнена и

в более раннем возрасте. В связи с тем что

основной причиной грыжи у детей является

наличие сообщения влагалищного отростка,

ставшего грыжевым мешком, с брюшной по-

лостью, целью оперативного вмешательства

является и' разобщение без укрепления перед-

ней брюшной стенки и пахового канала. Выде-

ляют грыжевой мешок или, если он большой,

выделяют его шейку, прошивают, перевязы-

вают и пересекают без удаления самого

грыжевого мешка. Подобная операция значи-

тельно уменьшает травму элементов семенного

канатика. Нет необходимости пластики пахо-

вого кольца. Только в исключительно редких

случаях, когда имеется явная слабость апо-

невроза этой области и широкое паховое

кольцо (1,5 — 2 см), выполняют пластику па-

хового кольца по Ру —Краснобаеву. При бла-

гоприятном .течении ближайшего послеопера-

ционного периода дети могут быть выписаны

домой на 2 — 3-й сутки. Швы снимают на

7-е сутки.

Ущемленная паховая грыжа. Может быть

у детей любого возраста.

Диагностика. Клиническая картина вы-

ражается в появлении внезапного беспокойства,

ребенок начинает плакать, жаловаться на боли

в области грыжевого выпячивания. Грыжевое

образование становится напряженным, резко

болезненным, в брюшную полость самостоя-

тельно не вправляется. В поздние сроки (после

суток от начала заболевания) появляются

симптомы непроходимости и даже перитони-

та, если возникает некроз ущемленной петли

кишки, что у детей бывает крайне редко.

Дифференциальный диагноз проводят с

остро возникшей кистой семенного канатика,

перекрутом нсопустившегося яичка, пахо-

вым лимфаденитом.

Лечение. Консервативные мероприятия

допускаются у детей, поступивших в сроки

до 12 ч от начала заболевания. В этих слу-

чаях лечение должно быть направлено на

создание условий для самопроизвольного

вправления грыжи. С этой целью вводят

0,1% раствор атропина (из расчета 0,1 мл на

1 год жизни) и 1 % раствор промедола (0,1 г

на 1 кг массы тела), делают теплую ванну

на 15 — 20 мин, затем ребенка укладывают

с приподнятым тазом. При отсутствии эффекта

в течение 1 — 1 V-> ч показана операция. Экстрен-

ное оперативное вмешательство технически от-

личается тем, что вначале вскрывают грыжевой

мешок, убеждаются в жизнеспособности кишки,

а затем, после рассечения наружного пахового

кольца, вправляют грыжевое содержимое. Ме-

шок выделяют и отсекают у шейки. Пластику

пахового канала производят по Мартынову

или Ру —Краснобаеву. Летальность состав-

ляет не более 0,5—1%.

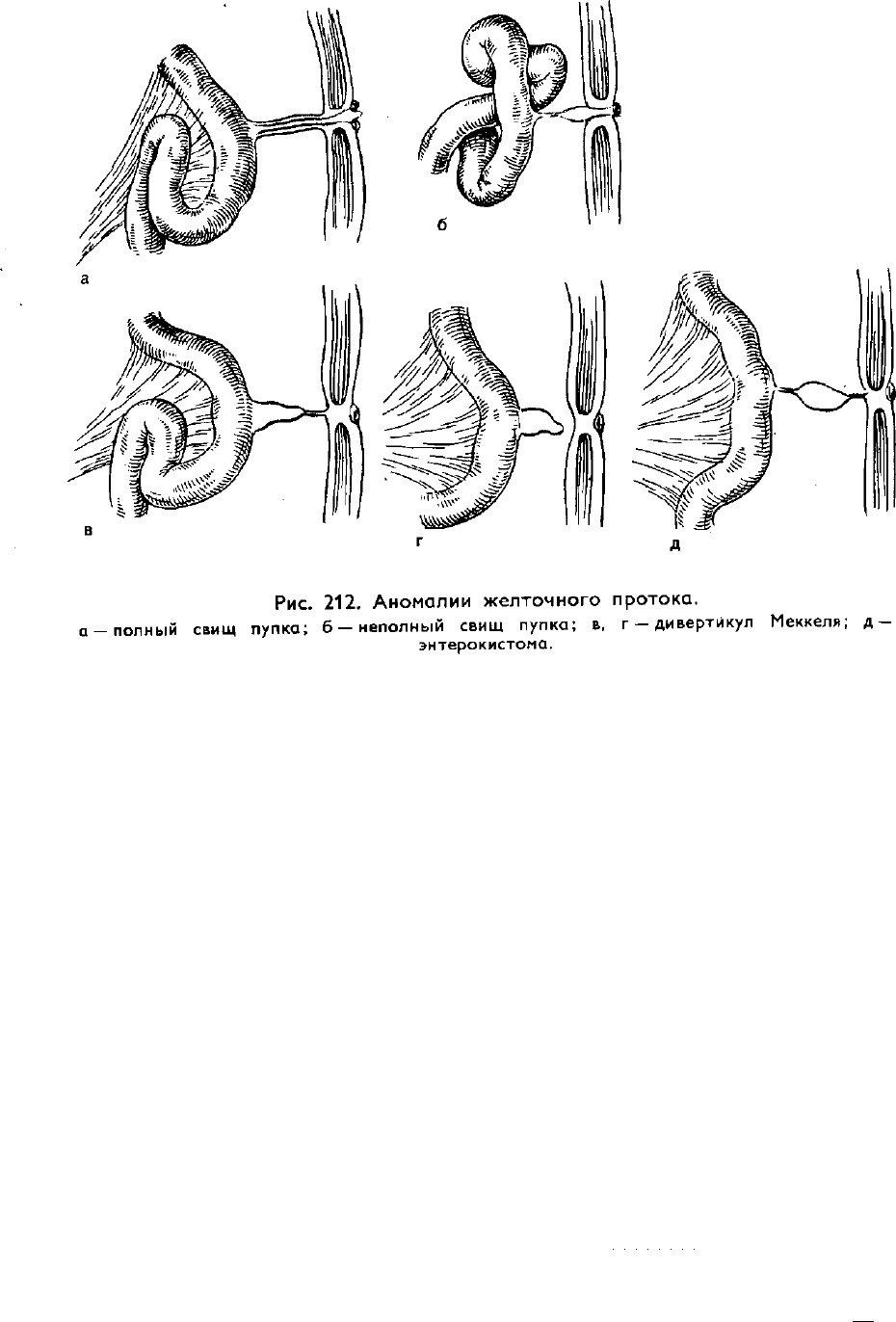

Свищи пупка являются, как правило, врож-

денными и возникают в результате незараще-

ния в эмбриональном периоде желточного

(рис. 212) или мочевого протоков, которые

входят в состав пупочного канатика. Следует

различать свищи полные и неполные, а также

энтерокнстомы.

Диагностика. Полные кишечные свищи

пупка сообщаются с подвздошным отделом

тонкой кишки, отделяемое кишечное. При

больших свищах возможна инвагинация кишки

с явлениями частичной кишечной непроходи-

мости. Если просвет очень узкий, то по

характеру содержимого трудно судить о виде

свища, приходится проводить фистулографию

с водорастворимым контрастным веществом

и по рентгенограмме судить, сообщается ли

свищ с кишкой или с мочевым пузырем.

Иногда при осторожном зондировании направ-

ление свища может указывать на его при-

надлежность.

При полных свищах мочевого пузыря от-

деляется моча, которая может отходить по

каплям или струйкой, особенно при надавли-

вании на брюшную стенку. Нередко в окруж-

ности свища отмечают мацерирование кожи.

При неполных свищах отделяемое скуд-

ное, но иногда отмечается воспаление, тогда

отделяемое становится гнойным. Иногда оп-

ределяют инфильтрат передней брюшной стен-

ки по ходу свища. Эти свищи нередко при-

нимаются за гранулему («мокнущий пупок»)

и пытаются лечить консервативно путем про-

мывания и прижигания нитратом серебра

(ляписом). Если в течение 3 — 4 нед подоб-

ной терапии воспалительные явления не пре-

кращаются, то следует думать о неполном

кишечном свище, иногда можно определить

ход свища с помощью зонда.

Лечение. При полных широких кишечных

свищах операцию следует проводить в первые

месяцы жизни ребенка. После срединной лапа-

ротомии клиновидно иссекают свищ. Дефект

стенки кишки ушивают атравматичеекими

601

швами. Область пупка вместе со свищевым

ходом иссекают. При свищах мочевого пузыря

рассекают апоневроз от пупка до лобка и из

предбрюшинной клетчатки выделяют уплот-

ненный и часто инфильтрированный мочевой

свищ вплоть до мочевого пузыря. Свищ перевя-

зывают кетгутовой лигатурой, погружают в

мышцы мочевого пузыря.

Лечение неполных свищей в течение пер-

вых месяцев жизни ребенка консервативное:

туалет, прижигающие средства. Если излечение

не наступает, то после 6 — 8 мес показана

операция — иссечение свища в пределах здо-

ровых тканей. Лучше пупок удалить вместе

со свищевым ходом.

Энтерокистома пупка чаще всего является

результатом незаращения желточного протока,

при котором облитерируются концы протока.

В средней части его образуется киста, которая

по мере накопления содержимого постепенно

увеличивается. Возможно инфицирование ки-

сты, тогда появляются признаки воспалитель-

ного процесса передней брюшной стенки,

обычно несколько ниже пупка.

Лечение. Иссекают кисту или при тяже-

лом воспалительном процессе вскрывают

только гнойник, а затем уже через несколько

месяцев кисту удаляют в плановом порядке.

Пилоростеноз. При этом заболевании при-

врат ник i ипертрофируется, имеет вид плот-

ною опухолевидного образования беловатого

цвета и хрящсвидной плотности. У мальчиков

пилоростеноз встречается в 3 раза чаще, чем

у девочек.

Диагностика. Клинические проявления

заболевания уже к концу второй недели жизни

ребенка становятся весьма выраженными.

Одним из первых симптомов является рвота.

Вначале рвота периодическая, затем приобре-

тает более постоянный характер; рвоте пред-

шествует обычно обильное срыгивание. Рвот-

ные массы состоят из створоженного молока

без примеси желчи и имеют кислый запах. Все

это свидетельствует о застойном характере

пищевых масс в желудке. У детей не увели-

чивается или даже уменьшается масса тела,

развивается гипотрофия, обезвоживание. Кожа

становится сухой, собирается в складки. Стул

и мочеотделение скудные. При осмотре можно

отметить, что нижний отдел живота находится

в спавшемся состоянии, а в эпигастральной

области несколько вздут. Там же через брюш-

ную стенку периодически определяется пери-

стальтика желудка в виде характерных «песоч-

ных часов». Нередко в области правого под-

реберья пальпируется через брюшную стенку

утолщенный пилорус. При рентгенологическом

исследовании желудочно-кишечного тракта

с бариевой взвесью можно отметить плохую

ее эвакуацию из желудка с задержкой на сутки

"

D

тельных случаях, особенно

в ранние сроки заболевания, для постановки

диагноза можно провести фнброгастродуодено-

скопию. При этом пилорическин отдел оста-

ЪПГ)

Т

и более. В сомнительных случаях

заболевания, для i

деН0

диагноза можно провести фиброгастроду

гом пилорическин отдел о^_

ется закрытым и провести зонд в Д

вен

^

д

тр0

-

перстную кишку не удается даже после

пинизации.

Лечение. Оперативное

вмешательство

602

выполняют независим^ от возраста ребенка.

Обязательно проводят в течение 1—2 сут пред-

операционную подготовку- Разрезом длиною

3 — 4 см параллельно реберной дуге вскрывают

брюшную полость. Пилоропластику выпол-

няют по способу Фреде — Рамштедта, т. е.

рассекают серозно-мышечный слой приврат-

ника продольно вплоть до слизистой оболочки.

Через 3 ч ребенка начинают поить 10 °

0

раство-

ром глюкозы, а затем кормить сцеженным

грудным молоком по 10 мл через 2 ч. На каж-

дый следующий день в кормление прибавляют

по 10—15 мл молока. С 5 —6-го дня переводят

на нормальное кормление.

Язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки в детском возрасте встречается

значительно реже, чем у взрослых. У детей

довольно редко наблюдают осложненные

формы заболевания: кровотечение, стеноз

привратника и перфорацию. Диагностика за-

болевания и хирургическая тактика такие же,

как у взрослых больных. У детей важно отме-

тить стремление к органосохраняющим мето-

дам хирургического лечения, что свойственно

последние годы и хирургии взрослых (см.

главу XIII).

Меккелев дивертикул (дивертикул под-

вздошной кишки). Является результатом не-

полной облитерации желточного протока (см.

рис. 212). При этом 'часть его сообщается

с полостью кишки, а другой конец слепо за-

канчивается и свободно находится в брюшной

полости. Меккелев дивертикул имеет различ-

ную длину — чаще от 3 до 8 см, распо-

лагается на расстоянии 30 — 80 см от бауги-

ниевой заслонки (илеоцекального клапана),

имеет небольшую собственную брыжейку. При

морфологическом исследовании стенки мек-

келева дивертикула его слизистая оболочка

подобна слизистой оболочке желудка. Нали-

чие меккелева дивертикула может вызвать у ре-

бенка три вида осложнений: кровотечение,

кишечную непроходимость, воспаление. Счи-

тают, что причиной кровотечения являются

язвы, эрозии, возникшие в результате агрес-

сивного воздействия желудочного сока на его

слизистую оболочку.

-Диагностика. Кровотечение из мекке-

лева дивертикула возникает чаще всего у де-

тей первых 2 лет, нередко оно профузное,

при этом отмечается частый жидкий стул

почти без примесей каловых масс. Очень быст-

ро нарастает анемия, тахикардия, дети стано-

вятся бледными, вялыми, заторможенными.

:

Кишечная непроходимость, возникшая на

почве меккелева дивертикула, как правило,

протекает остро с явными признаками меха-

нической непроходимости. Ребенок беспокоен,

плачет, жалуется на схваткообразные боли

в животе. Возможно изменение конфигурации

живота с наибольшей болезненностью в правой

'подвздошной области. Нередко удается

прослушать усиленную перистальтику. Стул

может быть лишь в начале заболевания из

нижележащих отделов тонкой и золотой кишок.

При странгуляции и поздних сроках поступ-

ления возможно появление кровянистых выде-

лений из ануса. Рентгенологическое исследо-

вание кишечника с контраст ным вешес/ вом

возможно только в неясных случаях, при от-

сутствии ущемления петли кишки.

Дивертикулит возникает в результате застоя

в просвете дивертикула с проникновением

инфекции в его стенку, попаданием инородных

тел; не исключается гематогенный или лимфо-

генный занос инфекции. Клиническая картина

идентична таковой при остром аппендиците,

и, как правило, ребенка оперируют с подозре-

нием на острый аппендицит. При отсутствии

воспалительных изменений в отростке необхо-

дим осмотр подвздошной кишки на протяжении

80 см для исключения патологии со стороны

меккелева дивертикула.

Лечение. Во всех случаях осложненного

течения меккелева дивертикула показана эк-

стренная операция. Техника удаления диверти-

кула во многом зависит от характера пато-

логии и ширины его основания. При воспа-

лительном процессе резекция должна быть

произведена в пределах здоровых тканей.

Чаще всего приходится делать резекцию кишки

вместе с дивертикулом, если воспаление захва-

тывает его основание. При кровотечении и

непроходимости, если дивертикул внешне не

изменен, его удаляют путем клиновидной

резекции или при узком основании, как при

аппендэктомии, погружая культю в кисет-

ный шов.

Удвоение пищеварительного тракта. Порок

развития с образованием двухпросветной

трубки. Удвоения могут быть кистозной, ту-

булярной и дивертикулярной формы. Наибо-

лее часто бывает удвоение тонкой кишки,

хотя оно может возникнуть в любом отделе

пищеварительного тракта. Гистологическое

исследование удвоенной кишки или выявляет

идентичную картину этого отдела кишки, или

обнаруживает дистопированную другую сли-

зистую оболочку, нередко желудочного ха-

рактера.

Диагностика. Клиника чаще проявля-

ется желудочно-кишечным кровотечением, ре-

же явлениями непроходимости. Диагностика

сложна, но в некоторых случаях фиброэзофа-

гогастродуоденоскопия или рентгенологическое

исследование пищеварительного тракта с конт-

растным веществом выявляет дополнитель-

ную кишечную трубку или дивертикул.

Лечение. Показано оперативное вмеша-

тельство, иногда операцию приходится прово-

дить в экстренном порядке. Очень важно во

время операции установить локализацию уд-

воения кишки, особенно тубулярной формы,

когда серозный покров для основной кишеч-

ной трубки и удвоенной единый. Обычно это

выявляют при тщательном осмотре всего ки-

шечника. Вылущить и удалить отдельно по-

рочно развитую кишку или энтерокистому,

как правило, не удается, приходится резециро-

вать кишку вместе с имеющимся образованием.

Врожденная непроходимость кишечника.

У детей в отличие от взрослых кишечную

непроходимость следует разделять не только

на механическую и динамическую, но и на

603

врожденную и приобретенную. Наиболее часто

у новорожденных встречается врожденная не-

проходимость, развивающаяся на почве неза-

вершенного поворота кишечника, — синдром

Ледда, при котором отмечается сочетание заво-

рота средней кишки со сдавлением двенадца-

типерстной тяжами брюшины, фиксирующими

высоко расположенную слепую кишку. Нередко

встречаются такие формы непроходимости,

как атрезии, стенозы, развивающиеся в резуль-

тате неправильного формирования трубки

кишечника. Кроме того, причиной врожден-

ной непроходимости может быть неправиль-

ное развитие поджелудочной железы — кольце-

видная поджелудочная железа, охватывающая

кольцом двенадцатиперстную кишку и сужива-

ющая ее просвет; дупликационные кисты, воз-

никающие в результате удвоения того или

иного отдела пищеварительного тракта.

Классификация, Ниже приведены виды

врожденной кишечной непроходимости, что

необходимо учитывать в диагностике и опреде-

лении лечебной тактики.

1. Острая непроходимость: а) высокая: ат-

резия двенадцатипестной кишки и начального

отдела тонкой кишки; внутренний стеноз две-

надцатиперстной кишки; наружный стеноз —

синдром Ледда или его отдельные компоненты;

кольцевидная поджелудочная железа; абер-

рантный сосуд;

б) низкая: атрезия подвздошной кишки, ее

внутренний стеноз, дупликатура (энтероки-

стома); ущемление во врожденном дефекте

брыжейки; внутренние грыжи; заворот слепой

и подвздошной кишки; мекониевый илеус.

2. Хроническая непроходимость: внутрен-

ний стеноз кишки, наружный стеноз за счет

сдавления складками, опухолью или кистой.

3. Рецидивирующая непроходимость: реци-

дивирующий заворот средней кишки; непро-

ходимость в результате внедрения кишечника

во внутреннюю грыжу.

Диагностика. Клинические проявления

зависят от уровня и вида кишечной непрохо-

димости.

При высокой непроходимости у новорож-

денных с первых часов жизни отмечается рвота,

которая может быть непрерывной. Характерна

примесь желчи, если непроходимость ниже фа-

терова соска (дуоденального сосочка). Очень

быстро при высокой непроходимости развива-

ются явления эксикоза и аспирационной пнев-

монии. Значительно нарушается водно-электро-

литный баланс, развивается гипохлоремия,

гипонатриемия и постепенно гипокалиемия.

Определяются изменения конфигурации жи-

вота, в верхних отделах (эпигастральная об-

ласть) он вздут, в нижних — запавший. Живот

обычно мягкий, безболезненный. При наличии

заворота кишки ребенок беспокоен, живот

временами напряжен и болезнен. При рент-

генологическом исследовании на обзорной

рентгенограмме брюшной полости видны два

уровня жидкости (слева и чуть ниже справа),

на боковой рентгене! ра мме соответственно

спереди и сзади, т. е. уровни в желудке и

дпена/щашперстной кишке. Особенно хорошо

эти уровни прослеживаются при исследовании

желудочно-кишечного тракта раствором барие-

вой взвеси: чайную ложку бария разводят

в 30 — 50 мл грудного сцеженного молока.

Остальные части живота затемнены за счет

отсутствия в кишечнике газа.

При острой низкой кишечной непроходи-

мости все симптомы заболевания развиваются

менее остро, вначале появляются вздутие

живота и задержка стула. Рвота отмечается

несколько позже, рвотные массы имеют зло-

вонный запах («каловая» рвота). Состояние

детей ухудшается постепенно, объем живота

увеличивается, перистальтика усиливается на-

столько, что часто становится видимой через

брюшную стенку. Нарастание водно-электро-

литных нарушений и токсикоза идет довольно

медленно, если, конечно, нет некроза петли

кишки с развивающимся перитонитом.

Хроническая непроходимость развивается

главным образом за счет стеноза двенадца-

типерстной кишки или сдавления ее просвета

поджелудочной железой или эмбриональными

тяжами. Значительно реже могут быть стенозы

и в дистальных отделах, чаще в результате

опухолевого процесса. Клинические проявления

складываются из симптомов частичной кишеч-

ной непроходимости. Временами отмечается

рвота, ребенок нередко беспокоится, плохо ест,

масса тела мало увеличивается. Диагноз уста-

навливают с помощью рентгеноконтрастного

исследования желудочно-кишечного тракта с

бариевой взвесью. Обычно имеется супра-

стенотическое расширение кишки с задерж-

кой бариевой взвеси в ней.

Рецидивирующая непроходимость течет

волнообразно, периоды ремиссии сочетаются

с острыми явлениями непроходимости. При

этом дети начинают беспокоиться, плакать,

жаловаться на боли в животе, иногда при-

нимают необычное положение. Пальпаторно

можно определить в этот период значительную

болезненность в области пупка, явления пери-

тонизма, усиленную перистальтику. После

клизмы все явления могут разрешиться на

некоторый период времени.

Лечение. При врожденной кишечной не-

проходимости показано оперативное вмеша-

тельство. Экстренность зависит от остроты

процесса и вида непроходимости. При острой

полной непроходимости операция показана по

экстренным показаниям: чем раньше она будет

выполнена, тем лучше для больного. Особенно

это относится к больным с острой высокой

непроходимостью. Очень важно провести

операцию до развития аспирационной пнев-

монии. Но необходимо помнить, что даже

при острой кишечной непроходимости чрез-

вычайно важна подготовка ребенка к опера-

тивному вмешательству. Иногда, если нет

клинической картины некроза кишки, подго-

товка длится сутки и более. Хроническую и

рецидивирующую непроходимость нужно ста-

раться оперировать в плановом порядке, хотя

это и не всегда удается. Степень и длитель-

ность предоперационной подготовки во многом

зависят от тяжести больного и гидроионных

604

нарушений. Оперативное вмешательство при

непроходимости у новорожденных осуществ-

ляется путем срединной или поперечной лапа-

рогомии (поперечная лапаротомия лает

меньше осложнений в виде эвентрации). Харак-

тер вмешательства зависит от вида непрохо-

димости. При синдроме Ледда операция за-

ключается в устранении заворота средней кишки

путем поворота кишечника вокруг брыжейки

по ходу часовой стрелки и рассечении эмбрио-

нальных тяжей, сдавливающих просвет две-

надцатиперстной кишки с последующей воз-

можной фиксацией купола слепой кишки,

если есть на то еври показания (большая

подвижность).

При атрезии и внутреннем стенозе тощей

и подвздошной кишок производят резекцию

атрезированной кишки вместе с расширенным

ее отделом (на протяжении 15 — 20 см), так

как этот отрезок является неполноценным в

функциональном отношении. При атрезии и

внутреннем стенозе двенадцатиперстной киш-

ки или сдавлении ее кольцевидной поджелу^

I дочной железой или аберрантным сосудом

! применяют дуоденоанастомоз. При внутрен-

! нем стенозе, когда имеется мембранозная фор-

ма, удается произвести продольную деодено-

томию, иссечь перепонку и ушить рану две-

надцатиперстной кишки в поперечном направ-

лении. При мекониевом илеусе производят

операцию У-образной илеостомии с резекцией

наиболее расширенного и заполненного меко-

нием участка кишки. Во время операции и

в послеоперационном периоде через илеостому

промывают кишку панкреатином для разжи-

1 жения ее содержимого. После операции ново-

рожденный должен помещаться в кювез. В те-

чение первых 3 — 4 сут проводят парентераль-

ное питание. Желудок дренируют тонким зон-

дом, проведенным через носовой ход. Через

рот начинают кормление только после восста-

новления перистальтики кишечника и появ-

ления стула.

Приобретенная кишечная непроходимость.

Механическая непроходимость у детей может

быть трех видов: обтурационная, странгуля-

ционная, смешанная. У детей чаще всего отме-

чают инвагинации, спаечную кишечную не-

проходимость. Непроходимость опухолевого

генеза встречается значительно реже. Заворот

после периода новорожденности отмечается

крайне редко.

Инвагинация возникает в результате внедре-

ния одного участка кишки в другой, встре-

чается в основном у детей в возрасте от 4 до

9 мес.

Этиология и патогенез. Причиной

инвагинации считают расстройство правиль-

ного ритма перистальтики из-за некоордини-

рованного сокращения мышечных слоев, ко-

торое может возникнуть в результате измене-

ния режима питания, введения прикорма, воспа-

лительных процессов, наличия дивертикула,

полипа, опухоли и т. д. У детей в возраез е от

4 до 9 мес изменение перистальтики чаще

всего связано с введением прикорма или на-

рушением питания. Чаще всего бывает илео-

цекальная инвагинация (90%). Значительно

реже отмечают тонкокишечную инвагинацию,

но может быть и тройная инвагинация — тон-

кая в тонкую и затем все это внедряется

в толстую кишку. Инвагинацию можно от-

нести к смешанной форме непроходимости,

здесь имеются элементы не только обтура-

ции, но и странгуляции.

Диагностика. Заболевание начинается

остро среди полного здоровья у сравнительно

упитанных крепких детей. Ребенок периоди-

чески начинает беспокоиться, плакать, сучить

ножками, отказываться от приема пищи. Вре-

менами ребенок успокаивается, но ненадолго,

вдруг вновь вскрикивает и опять начинает

плакать. Вначале может быть одно-двукратная

рвота, которая носит чисто рефлекторный ха-

рактер. Постепенно беспокойство ребенка на-

растает, светлые промежутки становятся бо-

лее кратковременными. Вначале живот не вздут,

мягкий. При беспокойстве ребенка живот ста-

новится недоступным пальпации; как только

приступ заканчивается, живот опять можно

хорошо прощупать. При этом нередко удается

определить инвагинат в виде округлого плот-

ного тяжа, чаще в области печеночного угла.

Пальпация образования резко болезненна. Стул

у ребенка может быть в начале заболевания

(из ниже лежащих отделов толстой кишки).

Обязательно у детей проводят ректальное

исследование, которое нередко позволяет оп-

ределить пальпаторно инвагинат. Ампула

прямой кишки обычно пустая. Окончательный

диагноз устанавливают при рентгенологиче-

ском исследовании (ирригоскопии). В прямую

кишку вводят катетер и через него с помощью

баллона Ричардсона начинают нагнетать

воздух в толстую кишку под контролем

рентгеновского экрана. При этом очень хорошо

видно, как воздух ее заполняет и доходит до

инвагината, окутывая его головку, возникает

характерный рентгенологический симптом

«серпа». Дальше воздух по толстой кишке не

распространяется и не заполняет купол сле-

пой кишки.

Лечение зависит от срока поступления

ребенка от начала заболевания. В первые

12 ч от начала заболевания лечение консер-

вативное. Диагностическая ирригоскопия пере-

ходит в лечебную. Нагнетание воздуха в пря-

мую кишку продолжают до тех пор, пока не

происходит расправление инвагината. Мани-

пуляцию производят под контролем рентге-

новского экрана. При расправлении инвагината

его тень постепенно перемещается по направ-

лению к куполу слепой кишки и затем исче-

зает. Воздух же заполняет купол слепой

кишки, а иногда частично проникает через

баугиниевую заслонку в подвздошную кишку.

Практически осложнений при этой манипу-

ляции не бывает, анус является естественным

клапаном, через который отходит воздух при

наличии значительного давления в толстой

кишке. Почти в 70% с помощью этого ме-

тода удается консервативно расправить инва-

гинацию. Для контроля ребенку дают бариевую

взвесь через рот и проводят наблюдение

605

в стационаре до первого самостоятельного

стула. Наблюдение осуществляют с целью

исключения возможной тонкокишечной инваги-

нации. Если состояние ребенка после первич-

ного расправления инвагинации не улучшает-

ся, он продолжает беспокоиться, появляется

рвота, живот вздувается, эвакуации бариевой

взвеси не происходит, то, естественно, подо-

зревается еще и тонко-тонкокишечная инваги-

нация, что бывает очень редко.

При поступлении после 12 ч от начала

заболевания показана операция без попытки

предварительного консервативного расправ-

ления. После срединной лапаротомии в рану

выводят инвагинат и очень осторожно его

начинают выдавливать. Нельзя пытаться

извлечь внедрившуюся кишку путем ее тракции,

так как возможны разрывы стенки кишки и

брыжейки. Если имеется значительный отек и

дезинвагинация не удается, необходимо весь

инвагинат слегка сдавить с целью уменьше-

ния его отечности с последующей попыткой

проведения дезинвагинации. При нарушении

кровообращения в стенке кишки выполняют

резекцию этого отдела кишечника.

Непроходимость обтурационная, У детей

чаще всего развивается на почве копростаза,

врожденных кист, опухолевого процесса и

значительно реже аскаридоза. Нередко причи-

ной копростаза являются те или иные анома-

лии толстой кишки, вызывающие сужение ее

просвета или нарушение перистальтики.

Диагностика. Клинические проявления

разные, но чаще отмечаются симптомы частич-

ной кишечной непроходимости. При пальпа-

ции обнаруживают нередко болезненное опу-

холевидное образование. При обзорной рент-

генографии обращают внимание на равномер-

ность газонаполнения кишечника, наличие или

отсутствие уровней, расположение кишечных

петель, их смещение, сдавление, что возмож-

но при опухолях или кистах брюшной по-

лости. Если позволяет состояние больного,

проводят рентгеноконтрастное исследование

желудочно-кишечного тракта с бариевой

взвесью. При подозрении на обтурационную

непроходимость толстой кишки проводят ир-

ригографию для исключения порока развития

толстой кишки как возможной причины коп-

ростаза и образования каловых камней. При

подозрении на непроходимость в верхних от-

делах кишки обследование начинают с конт-

растного исследования желудка и двенадцати-

перстной кишки, а затем следят за эвакуацией

контрастного вещества по кишечнику.

Лечение зависит от причины, вызвавшей

непроходимость. При отсутствии эффекта от

консервативных мероприятий показана опера-

ция — срединная лапаротомия с ревизией орга-

нов брюшной полости. В зависимости от ин-

траоперационных данных решают вопрос о ха-

рактере вмешательства. Хирургическая так-

тика при обтурационной непроходимости опу-

холевой этиологии аналогична тактике у взрос-

лых больных (см. главу XVII).

Спаечная пепрохоОимость. У детей среди

всех видов непроходимости стоит на втором

месте по частоте после инвагинации. Следует

различать раннюю спаечную непроходимость

и позднюю, которая встречается после первич-

ной операции через 3—4 нед.

Этиология и патогенез. Причиной

спаечной непроходимости чаще всего бывает

инфицирование брюшной полости, десерозиро-

вание и травма серозного покрова кишечника

и париетальной брюшины и, наконец, длитель-

ный парез кишечника в послеоперационном

периоде. Кроме того, считают, что при сен-

сибилизированном организме возможна вы-

работка антител к собственному брюшинному

покрову с образованием спаек, которые могут

вызывать явления непроходимости. Ранняя

спаечная непроходимость обусловлена час-

то парезом кишечника, развивающимся на

фоне воспалительных явлений в брюшной по-

лости, при этом петли кишки вздуваются,

деформируются, склеиваются между собой,

образуются нежные плоскостные спайки, на-

рушается эвакуация содержимого кишечника.

Подобный вид непроходимости называют ела-

ечно-паретическим. Ранняя непроходимость

может быть вызвана воспалительным инфиль-

тратом или осумкованным гнойником.

Диагностика. Клинические явления

ранней спаечной кишечной непроходимости

обычно начинают появляться после операции

на 3—4-е сутки. Состояние ребенка, несмотря

на парентеральное питание, не улучшается.

Периодически появляется рвота, живот начи-

нает вздуваться, газы отходят плохо. Все

эти явления нарастают, появляются признаки

эксикоза. Живот становится болезненным, при

беспокойстве ребенка активно напряжен. Пери-

стальтика вначале обычная, затем более уси-

лена, но потом ослабевает и развиваются

явления пареза. Даже стимулирующая терапия

может вызвать только кратковременный

эффект в плане появления перистальтики. При

рентгенологическом исследовании в ранние

сроки заболевания отмечается равномерное

газонаполнение кишечника, позже могут по-

явиться множественные уровни.

При поздней спаечной кишечной непрохо-

димости все явления непроходимости возни-

кают сразу без особых предшествующих симп-

томов, хотя и могут быть отдельные жалобы

в виде неприятных ощущений в области живо-

та, чаще через некоторый период после

приема пищи. Боли обычно носят интенсив-

ный схваткообразный характер, часто бывает

вначале .одно-двукратная рвота, затем через

несколько часов рвота может быть неукроти-

мой с примесью желчи и даже зелени

с неприятным запахом. Конфигурация живота

несколько меняется, в отдельных местах он ста-

новится вздутым и особенно болезненным.

Прослушивается бурная перистальтика, стула

нет, газы не отходят. Рентгенологическая кар-

тина во многом определяется временем от

начала заболевания. Только через 12 ч и даже

через сутки при рентгеноскопии брюшной по-

лости появляются уровни в тонкой кишке. В

срочных случаях, если состояние ребенка

позволяет и нет данных за странгуляцнонн\к>

непроходимость, проводится рентгенологиче-

ское исследование желудочно-кишечного трак-

га с бариевой взвесью, одновременно прово-

дится консервативная терапия и подготовка

)

ребенка к операции. В случаях разрешения не-

проходимости операция естественно отклады-

вается и проводится терапия по рассасыва-

нию спаек в брюшной полости.

Лечение. Во время первичной операции

необходимо провести профилактические меры,

которые должны заключаться в максимально

щадящем, бережном отношении к брюшным

покровам, тщательной санации брюшной по-

лости при наличии ее воспаления и, наконец,

в послеоперационном периоде должно быть

обеспечено со 2 —3-го дня наличие хорошей

перистальтики, что достигается в/в введением

прозерина. хлорида натрия, длительной пери-

дуральной анестезией. Нередко подключают

! физиотерапевтические процедуры (электрости-

муляция кишечника). Обязательно нужно пре-

дупредить развитие гипокалиемии как одной

из важных причин пареза кишечника. Подоб-

ные профилактические мероприятия в некото-

рой степени являются и лечебными мероприя-

тиями при спаечно-паретической непроходи-

мости.

Если в течение суток ранняя спаечно-паре-

тическая непроходимость не разрешается и

переходит в третью стадию пареза, консерва-

тивные мероприятия становятся неэффектив-

ными из-за нарушения микроциркуляции в

стенке кишки. В этих случаях приходится

прибегать к оперативному лечению, которое за-

ключается в широкой лапаротомии, устране-

нии спаек вызывающих явления непроходи-

мости. При наличии спаек в сочетании с вы-

| раженным парезом кишечника накладывают

гастростому с интубацией кишечника с по-

мощью тонкого резинового или силиконового

зонда, проведенного почти до средней трети

кишечника. На зонде должны быть отверстия

диаметром 2 — 3 мм на расстоянии 5—10 см

друг от друга на всем протяжении. Через

зонд эвакуируют все содержимое желудоч-

но-кишечного тракта. Переднюю стенку же-

лудка тщательно фиксируют к брюшной стен-

ке. Одно-два отверстия трубки обязательно

должны быть в желудке. Это дает возмож-

ность содержимое всего желудочно-кишечного

тракта аспирировать через вставленный зонд,

пока не восстановится перистальтика кишеч-

ника. У детей пытаться интубировать кишеч-

ник через носовые ходы нецелесообразно, так

как это приводит к затруднению дыхания

в послеоперационном периоде, беспокойству,

возможным осложнениям в виде развития отека

подсвязочного пространства, и, наконец, по-

^ добное проведение зонда значительно затруд-

н няет интубацию кишечника, а в некоторых

п случаях делает ее невозможной.

1 Если ранняя непроходимость связана с на-

[i личием гнойника в брюшной полости, то опе-

рация должна быть направлена только на

вскрытие этого гнойника при полной изоляции

свободной брюшной полости. Обычно эвакуа-

с

ция гноя разрешает явления непроходимости.

В некоторых случаях при воспалительных

инфильтратах приходится прибегать к времен-

ной илеостоме, показания к ней должны быть

очень ограничены.

Экстренность оперативного вмешательства

при поздней спаечной непроходимости зави-

сит от характера и интенсивности кли-

нических проявлений. При подозрении на

странгуляцию операция должна быть срочной.

Если имеются явления непроходимости спаеч-

ного характера без симптомов ущемления

стенки кишки, показана попытка консерва-

тивной терапии, которая заключается в назна-

чении средств, стимулирующих перистальти-

ку, включая сифонную клизму. Только при

отсутствии эффекта прибегают к оперативному

вмешательству. Во время проведения стимули-

рующей терапии одновременно осуществляют

предоперационную подготовку. Тактика хирур-

гического вмешательства зависит от причин,

вызвавших непроходимость, и изменений со

стороны кишки. При одиночных сращениях

и спайках без изменений со стороны кишечника

показано рассечение спаек. При наличии явле-

ний странгуляции и необратимых изменений

в стенке кишки производят ее резекцию в

пределах здоровых тканей. Во время операции

вставляют в брюшную полость микроирри-

гаторы и вводят двойную возрастную дозу

гидрокортизона в большом разведении 0,25%

раствором новокаина. В последующем, в тече-

ние 3 — 4 дней, вводить гидрокортизон про-

должают в возрастных дозах. Если ребенок

поступает неоднократно с явлениями частич-

ной или полной кишечной непроходимости,

причем нередко уже после повторных операций,

релапаротомия должна проводиться в воз-

можно выгодных условиях для больного,

желательно в специализированном отделении.

При операции производят тщательное выделе-

ние всего кишечника из спаек с последующей

интестинопликацией с помощью клея МК-6,

причем петли кишки укладываются правиль-

ными горизонтальными рядами (от 8 до 12).

Подобная интестинопликация дает наилуч-

ший результат в плане профилактики возмож-

ного рецидива непроходимости.

Динамическая непроходимость. Встречается

в виде паралитической и спастической. Спа-

стическая непроходимость, как правило, носит

кратковременный характер и связана чаще

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

инфекционного и соматического порядка. Хи-

рургам обычно приходится встречаться с пара-

литической непроходимостью, которая у де-'

тей отмечается довольно часто, причем чем

ребенок меньше, тем чаще она встречается.

Причиной паретической непроходимости у де-

тей является токсикоз на фоне воспалитель-

ного процесса (пневмония, плеврит и др.).

У новорожденных причиной паралитической

непроходимости нередко может быть родовая

травма. Самой частой причиной тяжелого

пареза кишечника являются воспалительные

процессы брюшной полости, нередко возни-

кающие после оперативных вмешательств.

Сравнительно часто паралитическая непро-

ходимость поддерживается гипокалиемией и

даже развивается на ее фоне.

Диагностика. Клиническая картина

довольно характерна и сопровождается посте-

пенным вздутием живота, появлением рвоты.

Стул отсутствует, газы не отходят. Живот

обычно равномерно вздут, перистальтика не

прослушивается. При рентгенологическом ис-

следовании отмечается избыточное, но равно-

мерное газонаполнение кишечника. В поздние

сроки заболевания могут быть чаши Клойбера,

но они мелкие и множественные.

Лечение зависит от стадии пареза и

его причины. Прежде всего стремятся ликви-

дировать причину, вызвавшую парез. Проводят

борьбу с токсикозом, устраняют гидроионные

нарушения. Гипокалиемию у детей ликвиди-

руют введением раствора калия (0,01 г сухого

вещества на 1 кг массы тела в сутки). Лучше

вводить раствор в капельнице в течение не-

скольких часов. Хорошую стимуляцию ки-

шечника вызывают прозерин и хлорид натрия.

У детей широко применяют обычные или си-

фонные клизмы с 1 % солевым раствором.

Широко используют продленную перидураль-

ную анестезию как с профилактической целью

после тяжелой операции на органах брюшной

полости, так и в лечебном плане. Когда явле-

ния пареза выражены и консервативные меро-

приятия неэффективны, следует прибегать

к оперативному вмешательству — лапарото-

мии и интубации кишечника через гастростому.

Острый аппендицит. Наиболее распростра-

ненное хирургическое заболевание детского

возраста. Острым аппендицитом болеют дети

всех возрастов, однако у детей грудного воз-

раста острый аппендицит встречается крайне

редко. В дальнейшем его частота увеличива-

ется, достигая «пика» в возрасте 9—12 лет.

Диагностика. Клинические проявления

острого аппендицита у детей разнообразны и во

многом зависят от реактивности организма,

анатомического расположения червеобразного

отростка и возраста ребенка. Наиболее сложна

клиническая картина у детей первых 3 лет

жизни. Во многом она отличается от детей

старшего возраста и взрослых.

Одной из особенностей клиники острого

аппендицита детей младшего возраста является

преобладание общих симптомов над местными.

Обычно у детей этого возраста прямых указаний

на боль в животе нет. Изменяется поведение

ребенка, он становится капризным, вялым,

малоконтактным, непрерывность боли ведет

почти в 60% к нарушению сна. Довольно по-

стоянным симптомом является рвота (75%).

нередко многократная. Повышается темпера-

тура тела (95 %). Может наблюдаться расстрой-

ство стула, но чаше это бывает не в первый

день заболевания, а когда наступает деструк-

ция отростка.

В диагностике большое значение придают

выявлению пассивного мышечного напряже-

ния в правой подвздошной области, однако

у дез ей данного возраста чрезвычайно важно

отдифференцировать этот вид напряжения

мышц от активною напряжения, зависящего

от негативного настроения ребенка. Определе-

нию локальной болезненности в правой под-

вздошной области также придают определенное

значение. Для выявления подобных наиболее

существенных симптомов очень важно найти

с ребенком контакт, когда ребенок успокаи-

вается и начинает доверять врачу, необходимо

провести очень нежную поверхностную пальпа-

цию живота и, продолжая отвлекать ребенка,

следить за его реакцией. Довольно часто,

обследуя таким образом, можно установить,

что на пальпацию правой подвздошной обла-

сти ребенок начинает болезненна реагировать.

При сравнительной пальпации двумя руками

правой и левой подвздошных областей также

можно установить и напряжение мышц брюш-

ной стенки в правой подвздошной области.

При невозможности войти с ребенком в кон-

такт из-за его малого возраста или беспокой-

ства необходимо осмотреть ребенка во время

медикаментозного сна. После очистительной

клизмы в прямую кишку с помощью резино-

вого катетера (примерно на расстоянии 10-15

см) шприцем вводится слегка подогретый (не

более 37 °С) 3% раствор хлоралгидрата. Доза

в зависимости от возраста: до 1 года — 10—15

мл, от 1 года до 2 лет — 15 — 20, от 2 до 3 лет -

20 — 25 мл. Через 20 мин ребенок засыпает,

и в этот период можно приступать осторожно

к пальпации его живота. При наличии воспа-

лительного процесса в отростке сохраняется

пассивное мышечное напряжение брюшной

стенки, о болезненности судят опять по поведе-

нию ребенка. Даже во сне он начинает кряхтеть

и отталкивать руку доктора, а иногда и на

короткий период времени просыпается.

Важными следует считать данные пальце-

вого ректального исследования, при котором

можно не только установить инфильтрат в ма-

лом тазу, но и выявить место наибольшей

болезненности. В настоящее время для диаг-

ностики острого аппендицита у детей все шире

применяются электромиография, термография

и другие методы исследования. Наиболее рас-

пространенным лабораторным методом яв-

ляется определение количества лейкоцитов.

Обычно отмечается умеренный лейкоцитоз,

хотя он может быть и высоким, до 15-

20-109/л.

Дифференциальный диагноз. Во-

просы дифференциальной диагностики у де-

тей до 3 лет имеют большое значение,

поскольку большинство заболеваний у них

начинается с повышения температуры, беспо-

койства, рвоты, нарушения стула, т. е. симпто-

мов, которые отмечаются и при остром ап-

пендиците. Наибольшее количество ошибок

отмечается именно в этой возрастной группе,

поэтому мы считаем оправданным госпитали-

зацию всех детей в хирургический стационар

при малейшем подозрении на острый аппен-

дицит. У ребенка этого возраста чаше всего

острый аппендицит приходится дифференци-

ровать от острых респираторных заболеваний,

копростаза, заболеваний желудочно-кишечного

тракта, детских кишечных инфекций, пневмо-

ний, от нта п лаже ангины. При днффереициадь-

608

ной диагностике необходимо помнигь, что

\ четей при остром аппендиците в отличие от

всех этих заболеваний первыми симптомами

являются беспокойство и боль в животе, а

затем развиваются все остальные симптомы.

При обследовании ребенка наиболее важным

симптомом является напряжение мышц

брюшной стенки, которое не встречается при

всех вышеуказанных заболеваниях.

Лечение. При установленном диагнозе

острого аппендицита показана экстренная опе-

рация. У детей раннего возраста ампендэк-

томию лучше выполнять лигатурным методом

без погружения культи отростка. При этом

культю перевязывают шелком. У детей стар-

шего возраста методика ничем не отличается

от таковой у взрослых больных.

Аппендикулярный инфильтрат может быть

обнаружен как через брюшную стенку, так и

при обследовании через прямую кишку. Лучше

он выявляется во время медикаментозного

сна и даже наркоза.

Лечение. По сравнению со взрослыми

у детей по отношению к инфильтратам

должна быть более активная тактика. Наб-

людение, выжидание и консервативное лечение

не обосновано, так как возможность абсце-

дирования инфилырата и прорыва в брюшную

полость чрезвычайно велика. Лишь за ред-

ким исключением у детей старшего возраста

при явно холодном течении возможна кон-

сервативная терапия.

Аппендикулярный абсцесс — см. главу XVI.

Перитонит. Воспалительный процесс брю-

шины, сопровождающийся тяжелой токсико-

септической реакцией организма, может наб-

людаться во всех возрастных группых, вклю-

чая новорожденных.

К л а с с и ф и кация. По этиологии пери-

тонит может быть инфекционным и асепти-

ческим; в зависимости от характера экссу-

дата — серозным, гнойным, хилезным, жел-

чным и г. д. По распространенности раз-

личают перитонит общий и местный, воз-

можна и более детальная градация (см. гла-

ву XVIII). Причины перитонита разнооб-

разны. У детей наиболее часто встречаются

перитонит аппендикулярный, диплококковый

(криптогенный) и перитониты новорожден-

ных, которые имеют различный этиологи-

ческий характер.

Д и a i н о ст и к а. Перитонит чаще разви-

вается на фоне предшествующих заболева-

ний (аппендицит, пупочный сепсис и т. д.),

реже — криптогенный. Характер местных и об-

щих симптомов зависит от многих факто-

ров: возраста ребенка, реактивности его орга-

низма, источника заболевания, сроков от на-

чала развития перитонита и т. д. Для детского

возраста в начале заболевания характерно

несоот ветст »ие тяжести общего состояния

местным изменениям в брюшной полости.

Состояние ребенка оценивают обычно лучше,

чем это есть в действительности.

В течении перитонита у детей выделяют

три стадии: начальную, компенсации, деком-

пенсации. Вначале характерно изменение по-

ведения ребенка, он беспокоен, плохо, по-

верхностно спит. Отмечают поыорную рвоту.

Язык суховат, обложен. Живот чаще вздут,

напряжен и болезнен.

Со 2 —3-х суток в результате как бы

адаптации ребенка может наступить стадия

относительной компенсации, мнимого благо-

получия. Рвота нередко отсутствует. У груд-

ных детей часто понос, вздутие живота. С

4 —5-х суток развивается стадия декомпен-

сации. Нарастают токсикоз и эксикоз. Ребе-

нок адинамичен. Кожные покровы сухие с

желтушной окраской. Рвота с примесью

желчи, кишечным содержимым. Живот резко

вздут, мышцы его не напряжены. Перисталь-

тические шумы не прослушиваются. При пер-

форации полых органов отмечается исчезно-

вение печеночной тупости.

Дифференциальный диагноз. У

детей, особенно младшего возраста, труд-

ности диагностики перитонита обусловлены

сходством его симптомов с симптоматоло-

гией тяжелых форм диспепсии, дизентерии,

ряда других соматических и инфекционных

заболеваний. В сомнительных случаях для

установления диагноза целесообразно исполь-

зовать лапароскопию или даже лапаротомию.

Лечение. Чем тяжелее состояние ребенка,

тем длительнее должна быть предоперацион-

ная подготовка. На протяжении 2 — 6 ч

необходимо проводить мероприятия по коррек-

ции гомеостаза. Для предупреждения рвоты в

желудок вводят зонд. Регидратацию устра-

няют внутривенным введением 10—15%

раствора глюкозы с инсулином, солевых раст-

воров. Потерю белков возмещают перели-

ванием плазмы. Обязательно введение витами-

нов. Операция заключается в ликвидации

источника перитонита и тщательной санации

брюшной полости. Так же как и у взрослых,

по показаниям используют массивное орошение

брюшной полосги растворами антибиотиков

широкого спектра действия.

Тактика послеоперационного лечения детей

с перитонитом не имеет существенных отли-

чий от тактики у взрослых.

Аппендикулярный перитонит наиболее час-

то встречается в детском возрасте. Тяжесть

состояния ребенка определяется сроками воз-

никновения перитонита и распространен-

ностью воспали тельного процесса по брюшной

полости. У детей младшего возраста тяжесть

процесса в первое время не всегда вы-

ражена за счет кратковременного напряже-

ния работы всех органон и систем, затем

очень быстро наступает декомпенсация и со-

стояние прогрессивно ухудшается.

Л е ч е н и е начинают с предоперацион-

ной коррекции имеющихся нарушений водно-

солевою обмена, кислотно-основного состоя-

ния, устраняется гиповолемия, гипертер-

мия, производится эвакуация желудочного

содержимого. Весь объем предоперацион-

ной подготовки продолжается не бо-

лее 2 — 3 ч. При аппендикулярном перитоните

у детей чаще всего используют несколько рас-

ширенный доступ по Волковичу —Дьяконову.

20 Клиническая хирур) им (

При разлитых перитонитах методики могут

быть различными, но наиболее существен-

ным является одномоментное тщательное са-

нирование брюшной полости, для чего даже

целесообразно делать дополнительный разрез

в левой подвздошной области. Брюшную

полость промывают несколькими литрами ан-

тисептического раствора, затем проводится пе-

ритонеальный диализ в течение 2 — 3 сут или

ставят микроирригаторы для введения в брюш-

ную полость растворов с антибиотиками.

В послеоперационном периоде продолжают

проводить весь комплекс интенсивной терапии.

Диплококковый перитонит. Чаще всего

наблюдается у девочек младшего школьного

возраста. Существует мнение, что инфекция

проникает в брюшную полость из влагалища.

Диагностика. Для клинической кар-

тины характерно острое и бурное начало.

Отмечаются сильные боли в животе, чаще в

нижних отделах, высокая температура, много-

кратная рвота. Иногда появляется частый жид-

кий стул. Ребенок страдает, беспокоен, стонет.

Живот резко болезнен во всех отделах,

особенно в нижних. Имеется стойкая ригид-

ность мышц брюшной стенки по всему жи-

воту. Симптом Щеткина резко положительный.

При исследовании крови определяется выра-

женный лейкоцитоз (15 — 20 - 10

9

/л).

Лечение. Ввиду невозможности отдиф-

ференцировать диплококковый перитонит от

перитонита аппендикулярного характера пока-

зана операция. Предоперационная подготовка

обычно недлительная, так как дети поступают

чаще всего в первые сутки заболевания.

Разрез производят по Волковичу —Дьяконову

в правой подвздошной области. По вскрытии

брюшной полос ги находят ослизлый липкий

выпот с резкой гиперемией серозного покрова

кишечника и париетальной брюшины. Вто-

рично изменен и сам червеобразный отрос-

ток. Обязательно делаются мазки и посев гноя.

В брюшную полость вводят пенициллин —

500000 ЕД в 50 мл 0,25% раствора ново-

каина. Брюшную полость зашиваюз наглухо.

В послеоперационном периоде общая анти-

бактериальная терапия проводится в течение

5 — 6 дней. Прогноз, как правило, благо-

приятный.

Перитонит у новорожденных. Этиоло-

гия и патогенез. В большинстве слу-

чаев наступает в результате перфорации

кишечной стенки, значительно реже возникает

контактным и лимфогенным путем (при пери-

флебите, при иериартериите пупочных сосу-

дов).

Перфорация кишки чаще всего развивается

в результате образования постгипоксических

или септических некротических язв, кроме то-

i

о, нередко причиной перфорации служат

осложненные формы механической непрохо-

димости (заворот, ущемление кишки, меко-

нисвый илеус, атрезия тощей кишки и т.д.).

Дине

костяка. Клинически перитонит

у

новорожденных характеризуется появлением

рвомл, вздутием живота, отечности брюш-

ной стенки, жидким зеленым стулом или его

отсутствием, если развивается парез кишеч-

ника. Напряжение мышц живота не всегда

выражено, на пальпацию ребенок реаги-

рует беспокойством, плачет. Рентгенологически

очень часто выявляется свободный газ под

диафрагмой.

Лечение. Производят широкую лапаро-

томию. Тактика зависит от характера по-

ражения кишечника. Если имеется одиноч-

ное перфоративное отверстие в области

подвздошной кишки или толстой, то накла-

дывается стома в этом месте, если перфо-

рация в верхних отделах тонкой кишки, то она

тщательно ушивается. При множественных

перфорациях учитывается их уровень и рас-

положение. Иногда приходится выводить на

кожу пораженный отдел кишки. Брюшную

полость тщательно санируют, вводят антибио-

тики. Как в предоперационном периоде, так

и после операции осуществляют интенсив-

ную терапию и парентеральное питание. Для

борьбы с парезом кишечника в течение 3-4

сут довольно эффективной является периду-

ральная анестезия. Обязательно проводят по-

стоянную декомпрессию желудка. Леталь-

ность чрезвычайно высокая.

Некротический энтероколит развивается

обычно у недоношенных новорожденных де-

тей с выраженным постгипоксическим синдро-

мом. Септический энтероколит возникает

обычно на фоне пупочного сепсиса не в

первые дни после рождения.

Диагностика. Для септического энтеро-

колита характерны повышение температуры,

ухудшение общего состояния, перемежающее-

ся вздутие живота, рвота желчью, частый

жидкий стул с примесью кровянистых выде-

лений. Живот болезнен, особенно в местах

пораженного отдела кишечника (чаще всего об-

ласть илеоцекального или селезеночного угла).

Иногда определяется инфильтрат (предпер-

форативная стадия). В некоторых случаях,

когда наступает перфорация, а процесс осум-

кован, в области инфильтрата определяется

еще большая болезненность, локальное напря-

жение мышц брюшной стенки, в некото-

рых случаях отечность и покраснение. Если

процесс прогрессирует, а осумкование не

произошло, возможно развитие перитонита.

При рентгенологическом исследовании вы-

являют пневматоз кишечника и межпетле-

вые затемнения, соответствующие локали-

зации инфильтрата.

Лечение должно начинаться с консер-

вативных мероприятий: антибактериальная те-

рапия, инфузионная терапия (реополиглюкин,

5% глюкоза, нативная и антистафилококко-

вая плазма). С целью стимуляции реактив-

ности показаны прямые переливания крови,

введение стафилококкового анатоксина. Для

улучшения микроциркуляции оправдано при-

менение гепарина. Специфическая терапия за-

ключается в применении витаминов, бифи-

думбакгерина, обязательно включение десен-

сибилизирующей терапии.

Нередко комплексная терапия предупреж-

дает возникновение перфорации и наступаем из-

610