Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Фтизиатрия

Подождите немного. Документ загружается.

Продолжение

Признак

Морфологи-

ческое ис-

следование

бронхиаль-

ного содер-

жимого

Чувствитель-

ность к ту-

беркулину

Очаговый ту-

беркулез

Норма

Гиперерги*

ческая или

нормергиче*

ская

Очаговая

пневмония

Повышено

содержание

нейтрофи*

лов, плазмо*

цитов, эози*

нофилов

Слабополо-

жительная

или отрица-

тельная

Перифериче-

ский рак

Опухолевые

клетки

Слабополо-

жительная

или отрица-

тельная

Доброкачест-

венная опу-

холь

Норма

Слабополо-

жительная

или отрица-

тельная

У больных очаговым туберкулезом с нарушенным самочув-

ствием нередко диагностируют тиреотоксикоз или вегетососу

дистую дистонию. При этих состояниях, в отличие от туберку-

леза, субфебрильная лихорадка монотонная и стойкая к дей-

ствию жаропонижающих и противотуберкулезных препаратов,

которые иногда назначают с диагностической целью. Решаю-

щую роль в дифференциальной диагностике имеют рентгено-

логическое исследование легких и бактериологическое иссле-

дование бронхиального содержимого.

Глава 11

ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

Эта клиническая форма туберкулеза возникает на фоне

специфической гиперсенсибилизации легочной ткани и зна-

чительного усиления экссудативной тканевой реакции в зоне

воспаления.

Клинико*морфологической особенностью инфильтратив*

ного туберкулеза является распространенное поражение

легких с наклонностью к быстрому прогрессированию ту-

беркулезного процесса.

Заболевают инфильтративным туберкулезом в основном

взрослые, чаще молодого возраста. Вероятность развития ин*

фильтративного туберкулеза повышается при плохо организо-

ванном выявлении более ранних форм туберкулеза.

Инфильтративный туберкулез диагностируют у 65—75 %

впервые выявленных больных туберкулезом легких. Больные с

этой формой туберкулеза составляют 45—50 % среди больных

активным туберкулезом, наблюдаемых в противотуберкулез-

ных диспансерах.

В структуре смертности от туберкулеза инфильтративный

туберкулез составляет около 1 %. Летальный исход заболева-

ния наблюдается в основном при осложнениях — казеозной

пневмонии, легочном кровотечении.

Различают следующие клинико*рентгенологические вари-

анты инфильтратов:

— бронхолобулярный;

— облаковидный (сегментарный, полисегментарный, пери

сциссурит);

—

округлый инфильтрат;

— лобарный

инфильтрат (лобит).

Патогенез и патологическая анатомия. Развитие инфильтра*

тивного туберкулеза связано с прогрессированием очагового ту-

беркулеза — появлением и быстрым увеличением зоны инфильт-

рации вокруг свежих или старых туберкулезных очагов. Распро-

странение перифокального воспаления приводит к значительно-

му увеличению объема специфического поражения легочной тка-

ни и качественному изменению характера процесса — очаговая

форма туберкулеза трансформируется в инфильтративную.

Туберкулезный инфильтрат представляет собой комплекс

свежего или старого очага с обширной зоной перифокаль-

ного воспаления.

221

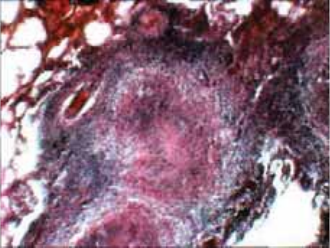

Рис. 11.1. Экссудативно*пролифера*

тивное воспаление в легком. Гисто-

логический препарат. х 80.

Инфильтраты чаще ло-

кализуются в I, II и VI

сегментах легкого, т. е. в

тех отделах легкого, где

обычно располагаются ту-

беркулезные очаги.

Усилению воспалитель-

ной реакции вокруг оча-

гов способствуют массив-

ная туберкулезная супер-

инфекция, сопутствующие

заболевания (сахарный

диабет, алкоголизм, нар-

комания, СПИД), а также

голодание, психоэмоцио-

нальные травмы, естест-

венная гормональная перестройка, лечение гормональными

препаратами. Эти важные факторы снижают эффективность

иммунных реакций и создают предпосылки для быстрого рос-

та и размножения МБТ. При увеличении численности мик-

робной популяции возрастает вероятность появления в ней

высоковирулентных, в том числе лекарственно устойчивых,

микобактериальных штаммов. Активные соединения (сульфа*

тиды, липоарабиноманнан, феноликогликолипид*1, миколил*

арабино*галактан*пептидогликановый комплекс), входящие в

состав высоковирулентных МБТ, создают благоприятные ус-

ловия для выживания МБТ в макрофагах. Они также индуци-

руют резкое усиление ПЧЗТ к антигенам микробной клетки.

В результате вокруг туберкулезного очага развивается воспа-

лительная реакция с выраженным экссудативным компонен-

том. Специфическое воспаление распространяется за пределы

легочной дольки, общий объем поражения увеличивается. Так

формируется бронхолобулярный инфильтрат.

Выраженность и дальнейшая динамика воспалительной ре-

акции могут варьировать в зависимости от степени нарушения

иммунологической реактивности и темпов роста микробной

популяции.

При относительно умеренных нарушениях иммунологиче-

ской реактивности увеличение численности МБТ происходит

медленнее, чувствительность тканей к микобактериям усили-

вается постепенно. В этих случаях интенсивность экссудации

относительно невелика, клеточная инфильтрация умеренно

выражена. Альвеолы заполнены макрофагами, эпителиоидны*

ми и плазматическими клетками и относительно небольшим

количеством экссудата. Воспалительные изменения имеют

смешанный экссудативно*пролиферативный характер и рас*

пространяются относительно медленно (рис. 11.1). Зона ту-

беркулезного воспаления обычно ограничивается пределами

222

Рис. 11.2. Экссудативное воспаление

в легком. Гистологический препарат.

х 40.

сегмента, в нем формиру-

ется инфильтрат, кото-

рый принято называть ок-

руглым.

Значительное ослабле-

ние местного и общего

иммунитета способствует

более высоким темпам

роста микробной популя-

ции. Гиперергическая ре-

акция легочной ткани на

большую популяцию ви-

рулентных и быстро раз-

множающихся МБТ обу-

словливает резко выра-

женную экссудацию. Пе*

рифокальное воспаление приобретает характер «спленопнев*

монии». Оно отличается бедностью клеточного состава и сла-

бой выраженностью признаков специфического воспаления

(рис. 11.2). Альвеолы заполнены тканевой жидкостью, содер-

жащей в основном полинуклеары и небольшое число макро-

фагов. Имеется выраженная наклонность к прогрессированию

туберкулеза с быстрым поражением многих сегментов легкого

(облаковидный инфильтрат). Дальнейшее прогрессирование

иммунологических расстройств, развивающихся на фоне ту-

беркулеза, характеризуется повышением активности Т*супрес*

соров и угнетением ПЧЗТ. Макрофагальные клетки погибают,

формируя зону казеозного некроза. Казеозные массы посте-

пенно расплавляются и выделяются в дренирующий бронх.

Так в зоне прогрессирующего туберкулезного воспаления по-

является участок деструкции, ограниченный воспаленно*из*

мененной легочной тканью (рис.

11.3). Постепенно образуется по-

лость распада, которая служит ис-

точником дальнейшего бронхоген*

ного и лимфогенного распростра-

нения МБТ и создает большую уг-

розу для появления новых очагов и

инфильтратов в ранее непоражен-

ных отделах легкого. Вовлечение в

патологический процесс почти

всей доли легкого и образование

множественных полостей распада в

пораженной доле свидетельствуют

о формировании лобита.

Инфильтраты дифференциру-

ются по особенностям развития в

основном в периоде их формиро*

Рис. 11.3. Распад в туберку-

лезной гранулеме. Гистоло-

гический препарат. х 80.

223

вания. Со временем различия между разными инфильтратами

в значительной степени утрачиваются.

По локализации и объему поражения ткани легкого выде-

ляют бронхолобулярный инфильтрат, захватывающий обычно

две*три легочные дольки, сегментарный — в пределах одного

сегмента, а также полисегментарный, или долевой, инфильтра-

ты. Инфильтрат, развивающийся по ходу главной или доба-

вочной междолевой щели, называют перисциссуритом.

При прогрессирующем течении инфильтративный туберку-

лез легких трансформируется в казеозную пневмонию или ка-

вернозный туберкулез.

Регрессирующее течение инфильтративного туберкулеза ха-

рактеризуется рассасыванием воспалительных изменений. Вы-

раженность и длительность этого процесса зависят от характе-

ра экссудата, распространенности поражения, обширности ка*

зеозного некроза, реактивности организма больного. Ин-

фильтраты небольшой протяженности с серозным экссудатом

на фоне адекватного лечения могут рассосаться относительно

быстро. При серозно*фибринозном или геморрагическом экс-

судате рассасывание происходит медленнее и сочетается с раз-

витием фиброза. Казеозные массы по мере рассасывания ин*

фильтративных изменений уплотняются и осумковываются.

На месте полости распада постепенно формируется фиброз-

ный очаг с включениями сухого казеоза. В дальнейшем на мес-

те очага может образоваться линейный или звездчатый рубец.

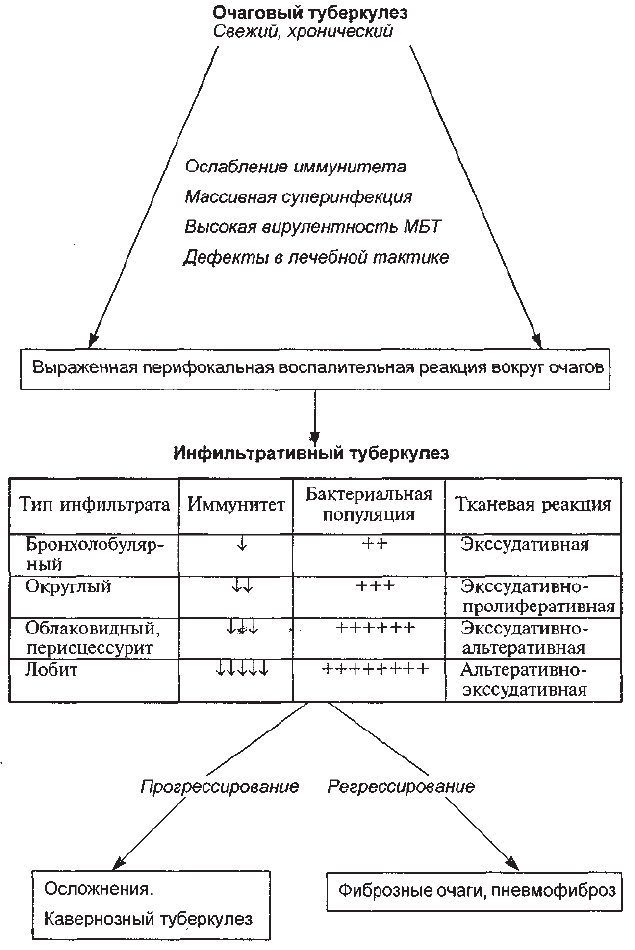

Патогенез инфильтративного туберкулеза легких представ-

лен на схеме 11.1.

Клиническая картина. Начало инфильтративного туберку-

леза легких примерно в половине случаев бывает острым и

напоминает заболевание гриппом или острой пневмонией.

Относительно слабая выраженность клинических проявле-

ний чаще встречается у больных с бронхолобулярным или ок-

руглым инфильтратом. У них обычно наблюдаются повышен-

ная утомляемость, снижение аппетита, эпизодические повы-

шения температуры тела после физической нагрузки. Больные

часто не воспринимают эти симптомы как проявления болез-

ни и туберкулезный инфильтрат, имеющий ограниченную

протяженность, обнаруживают случайно при медицинском

обследовании в связи с устройством на работу или при кон-

трольной флюорографии во время диспансеризации.

Облаковидный инфильтрат с поражением одного или не-

скольких легочных сегментов и перисциссурит обычно характе-

ризуются острым началом с выраженными симптомами инток-

сикации, небольшим кашлем с мокротой, иногда кровохаркань-

ем. Вовлечение в патологический процесс плевры приводит к

появлению болей в грудной клетке на стороне поражения, кото-

рые связаны с дыхательными движениями. Дальнейшее про*

грессирование туберкулезного воспаления с развитием лобита

224

Схема 11.1. Патогенез инфильтративного туберкулеза

225

характеризуется резким ухудшением состояния больного — сим-

птомы интоксикации и кашель значительно усиливаются, коли-

чество мокроты увеличивается. Симптомы интоксикации могут

несколько уменьшиться при образовании в инфильтрате полос-

ти распада. Однако вскоре в результате бронхогенного распро-

странения инфекции и появления новых бронхолобулярных

очагов туберкулезная интоксикация вновь усиливается.

У больных с бронхолобулярным и округлым инфильтратом

изменения в легких с помощью перкуссии и аускультации вы-

явить часто не удается. Ранним симптомом прогрессирующего

туберкулезного воспаления в легких является отставание по-

раженной половины грудной клетки при дыхании. Развитие

локального воспаления плевры, прилежащей к пораженному

легкому, обусловливает напряжение дыхательных мышц, а

при прогрессировании и верхушечной локализации инфильт*

ративных изменений — напряжение и болезненность мышц

надплечья (симптом Воробьева— Поттенджера).

У больных с облаковидным инфильтратом, перисциссури*

том, а тем более с лобитом объективное исследование органов

дыхания позволяет выявить более грубые изменения. Над зо-

ной поражения обнаруживают укороченный легочный звук,

усиление голосового дрожания, везикобронхиальное дыхание.

Иногда выслушивают немногочисленные влажные мелкопу-

зырчатые хрипы, свидетельствующие о выраженности экссу*

дативного компонента воспаления. Над полостью распада бы-

вают

слышны непостоянные среднепузырчатые хрипы, кото-

рые часто появляются только на вдохе после покашливания

больного. На фоне эффективного лечения хрипы довольно

быстро (через 2—3 нед) исчезают.

У взрослых описанную картину обычно выявляют в так на-

зываемых зонах тревоги, где туберкулезные очаги и инфильт-

раты проявляются особенно часто. К этим зонам относятся

над* и подключичные пространства, надлопаточная, межлопа-

точная и подмышечная области. Иногда патологические изме-

нения обнаруживают у нижнего угла лопатки.

Диагностика. Диагноз инфильтративного туберкулеза лег-

ких устанавливают с учетом особенностей его развития. Боль-

ные, как правило, начало заболевания не замечают. Они хоро-

шо переносят повышенную температуру тела, склонны недо-

оценивать тяжесть клинических проявлений болезни и в це-

лом предъявляют мало жалоб. Первым симптомом больные

часто считают кровохарканье — грозное осложнение туберку-

лезного процесса, по поводу которого они обращаются к вра-

чу. В этом случае важно изучить анамнестические данные и

выявить возможные факторы социального и медико*биологи-

ческого риска развития туберкулеза. Большое внимание надо

уделить сведениям о контакте с больным туберкулезом и пе-

ренесенном туберкулезе в прошлом.

226

Отсутствие выраженных изменений при физикальном ис-

следовании больного не исключает и даже усиливает предпо-

ложение о возможной туберкулезной этиологии воспалитель-

ного процесса в легких. Положение о том, что при аускульта*

ции у больных туберкулезом легких «мало слышно», хорошо

известно и давно отмечено корифеями фтизиатрии. Этому

важному диагностическому признаку придавали большое зна-

чение многие опытные клиницисты — корифеи российской

фтизиатрии Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, В. А. Воробьев,

Г. Р. Рубинштейн, А. Е. Рабухин, А. Г. Хоменко.

Значимая информация может быть получена при туберку-

линовой пробе Манту с 2 ТЕ. Реакция на туберкулин у боль-

ных с бронхолобулярным и округлым инфильтратом обычно

положительная, нормергическая. Резко выраженную и даже

гиперергическую чувствительность к туберкулину можно об-

наружить в случаях прогрессирующего течения облаковидного

инфильтрата, а также лобита в начале заболевания. Эффек-

тивная химиотерапия у таких больных обычно сопровождает-

ся снижением чувствительности к туберкулину до нормерги*

ческой. Осложненное течение инфильтративного туберкулеза

с развитием казеозной пневмонии может привести к отрица-

тельной анергии.

Бактериологические исследования в диагностике инфильтра-

тивного туберкулеза легких имеют важное и часто решающее

значение. Выделение МБТ с мокротой происходит у большей

части больных инфильтративным туберкулезом. Даже при

скудном количестве мокроты МБТ нередко обнаруживают ме-

тодом прямой бактериоскопии после окраски мазка мокроты

по Цилю—Нельсену. Массивность бактериовыделения ассо-

циирована с клинико*рентгенологическим типом инфильтра-

та. У больных с бронхолобулярным или округлым инфильтра-

том количество выделяемых микобактерий не столь велико и

бактериовыделение чаще устанавливают методом люминес-

центной микроскопии и/или посева. При облаковидном ин-

фильтрате, особенно при лобите, выражена тенденция к фор-

мированию множественных полостей распада, поэтому бакте-

риовыделение обычно массивное.

Культуральное исследование мокроты является обязатель-

ным компонентом бактериологической диагностики при ин*

фильтративном туберкулезе. Оно позволяет не только уточ-

нить видовую принадлежность обнаруженных микобактерий,

но исследовать их чувствительность к химиопрепаратам. Ле-

карственную устойчивость к отдельным противотуберкулез-

ным препаратам обнаруживают примерно у 18 % больных ин-

фильтративным туберкулезом. Эти данные необходимо учиты-

вать при определении лечебной тактики и оценке эпидемиче-

ской опасности больного.

У больных инфильтративным туберкулезом при исследо*

227

а

б

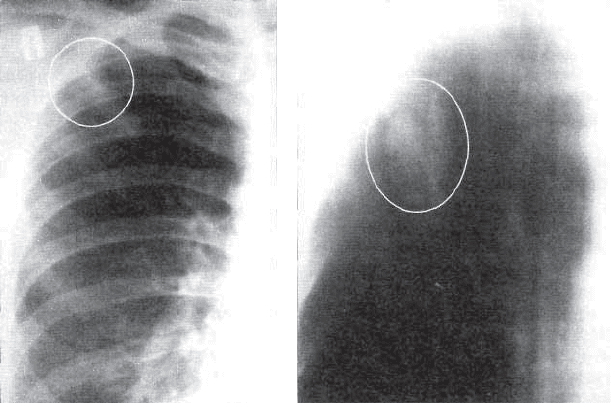

Рис. 11.4. Бронхолобулярный инфильтрат во II сегменте правого лег-

кого.

а — фрагмент рентгенограммы легких; б — фрагмент продольной томограммы

в прямой проекции.

вании мокроты нередко выявляют свежие эластические во-

локна. Их наличие подтверждает образование полости распа-

да в легочной ткани. Выявление обызвествленных эластиче-

ских волокон, кристаллов холестерина, солей кальция свиде-

тельствует о локализации распадающегося инфильтрата в зо-

не обострившихся старых обызвествленных туберкулезных

очагов.

Рентгенологическое исследование позволяет установить кли*

нико*рентгенологический тип инфильтрата и ряд деталей по-

ражения.

Бронхолобулярный инфильтрат обычно характеризуется

наличием в кортикальной зоне легочного поля, чаще в I, II

или IV сегментах, ограниченного затемнения (фокусной тени)

в основном малой интенсивности, диаметром до 3 см. Ин-

фильтрат имеет полигональную форму, вытянутую по направ-

лению к корню легкого, и размытые наружные контуры (рис.

11.4). КТ*исследование позволяет выявить просвет и деление

мелкого бронха, вокруг которого сформировался инфильтрат

(рис. 11.5). Просвет бронха иногда заполнен плотными казе*

озными массами. На томограмме бронхолобулярный ин-

фильтрат нередко выглядит как конгломерат из нескольких

228

Рис. 11.5. Бронхолобулярный инфильтрат во II сегменте правого лег-

кого. КТ.

более или менее плотных мелких очагов, объединенных зоной

перифокального воспаления.

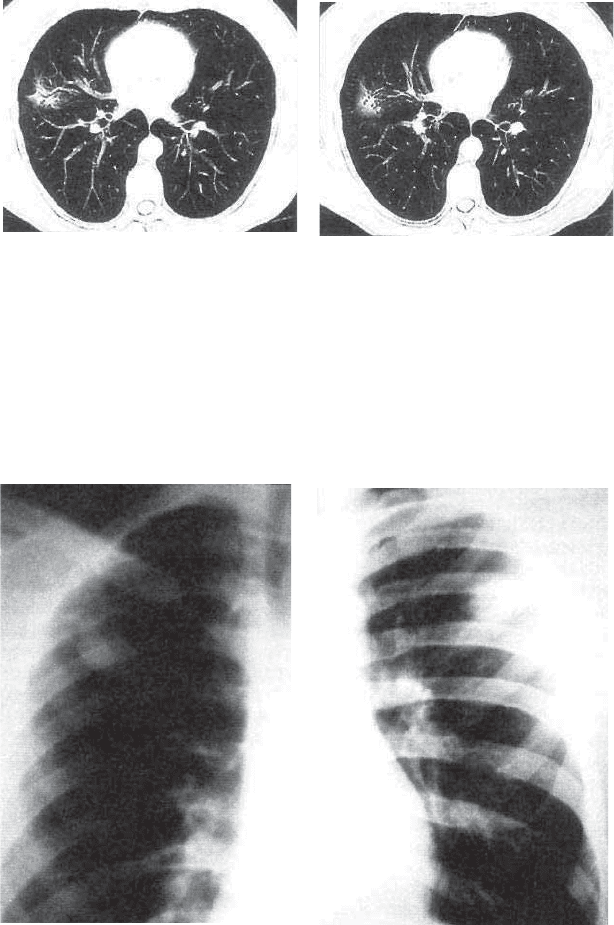

Округлый инфильтрат представлен ограниченным (фокус-

ным) затемнением округлой формы, преимущественно сред-

ней интенсивности с ясными, но не резкими очертаниями

а

б

Рис. 11.6. Округлый инфильтрат во II сегменте правого легкого (а) и

во II сегменте левого легкого (б). Фрагменты рентгенограмм легких в

прямой проекции.

229