Попкова К.В. Общая фитопатология

Подождите немного. Документ загружается.

вредители культур, однако главную роль в распространении бо-

лезни играет прямой контакт между больными и здоровыми кор-

неплодами, клубнями и т. д.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Диагностика бактериальных заболеваний осуществляется еле-

дующими методами: тщательным анализом симптомов, микро-

скопическим анализом пораженной ткани, изоляциеи и подроб-

ным изучением возбудителя.

Первый показатель возможной причины болезни — симптомы

поражения растений. Однако точно определить заболевание на

основе симптомов можно только в редких случаях, чаще необхо-

димы дополнительные исследования. Прежде всего готовят пре-

парат из пораженной ткани растения для микроскопического изу-

чения для чего используют пограничные участки между пора-

женной и здоровой тканью. Анализируют свежии материал, так

как на длительно хранившемся во влажных условиях развивает-

ся много сапротрофных форм микроорганизмов, что затрудняет

^Установить причину заболевания можно, сочетая микроскопи-

ческий анализ тканей, на свежих срезах которых под микроско-

пом видны скопления бактериальных клеток, с учетом симптомов

болезни на растении. Этот метод можно дополнить окрашивани-

ем препаратов специальными красителями, облегчающими распо-

знавание бактериальных клеток в ткани растения-хозяина.

Иногда бывает необходимо выделить возбудителя из пора-

женных частей растений, а затем изучить его морфологические и

физиолого-биохимические признаки: характер роста колонии на

разных питательных средах, способность использовать различные

источники питания и т. д. В таком случае в первую очередь уста-

навливают патогенность бактерии, т. е. ее способность вызывать

на искусственно инфицированных растениях те же симптомы, ка-

кие были на исследуемом растении при естественном поражении.

ПРИ этом действуют в соответствии с правилом Роберта Коха

впоследствии названным триадой Коха). Метод включает три

основных этапа: выделение возбудителя, заражение растения и

снова выделение возбудителя. Для бактерии метод триады Коха

подразумевает следующий порядок исследовании:

установление бактерий в пораженной ткани растения путем

микроскопирования;

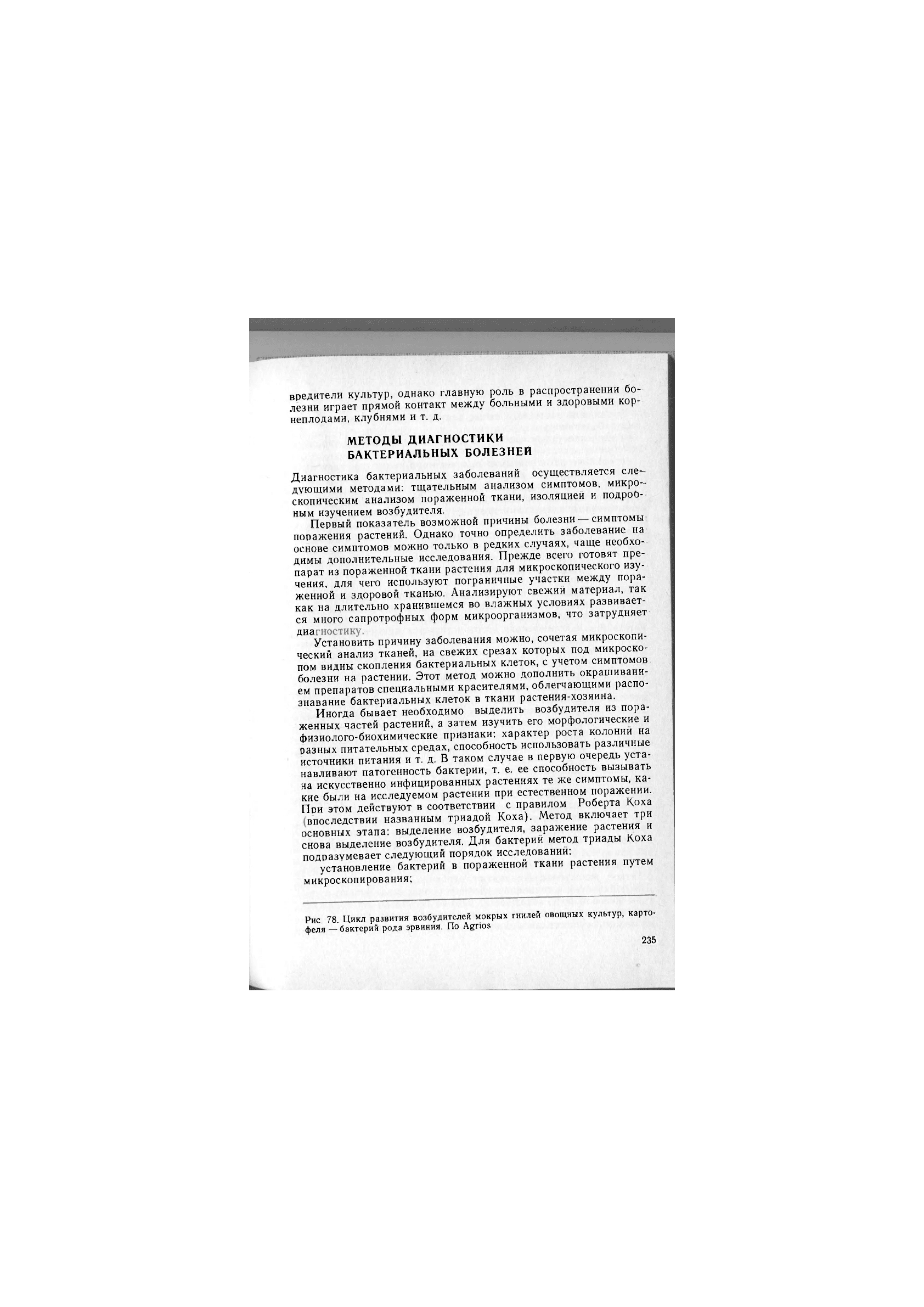

Рис 78 Цикл развития возбудителей мокрых гнилей овощных культур, карто-

феля — бактерий рода эрвиния. По Адпоз

235-

культура)

6

™

6 (и30Ляция)

бактерии в чистую культуру (исходная

заражение растения с целью получения характерных симпто-

мов заболевания;

^выделение (реизоляция) бактерий из искусственно заражен-

ной ткани;

1

сравнение исходной и реизолированной культур и идентифи-

кация бактерий.

т

Для индентификаций возбудителя используют культуральные

и физиолого-биохимические признаки, окраску по Граму Диаг-

ностическими признаками могут служить такие показатели как

состав клеточной стенки и структура ДНК бактерий. Высокая

достоверность обеспечивается при использовании для диагности-

ки серологического метода.

ЗАЩИТА РАСТЕНИИ ОТ БАКТЕРИОЗОВ

Главное направление в защите растений от бактериозов — это

профилактические мероприятия. Поскольку основным источни-

ком первичной инфекции служат семена, необходимы их обезза-

раживание и дезинфекция. Это достигается применением хими-

ческого метода защиты и тепловой обработки семян. Немаловаж-

но также выращивание здорового семенного материала поэтому

все мероприятия по борьбе с бактериозами особенно строго осу-

ществляют на семеноводческих посевах.

При вегетативном размножении применяют меры для получе-

ния здоровых маточных растений. Практически здоровый поса-

дочный материал от зараженных бактериозом материнских рас-

тений получают при помощи культуры меристемной ткани Этот

метод широко используют в цветоводстве при размножении пе-

ларгонии, материнские растения которой часто заражены

X. сатрезШз ру. реШгдопи (Вгошп) 51агг. е* Вигк., и в карто-

фелеводстве для получения посадочного материала, оздоровлен-

ного от возбудителей черной ножки—Е. сагоШога уаг. аг1гозер-

иса (син. Рес1оЪасЛегшт са^0^0V0^ит) и кольцевой гнили —

С. тккщапепз^з зиЬзр. зерейотсит. При резке посадочного ма-

териала, прививках, а также во время обрезки плодовых деревь-

ев происходит распространение патогена с зараженным инстру-

ментом, поэтому при таких работах инструмент обязательно де-

зинфицируют.

Чтобы ускорить минерализацию зараженных растительных

остатков, их глубоко запахивают, особенно на тяжелых почвах.

Для подавления источников инфекции в почве возделывают куль-

туры в севообороте, исключая из него на несколько лет поражае-

мую культуру. Существенно уменьшить распространение болез-

ни можно, осуществляя мероприятия по борьбе с насекомыми-пе-

236-

пеносчиками. Существенное значение в борьбе с бактериозами

имеет и химический метод. Так, обрабатывая растения в период

вегетации пестицидами, предупреждают заражение и ограничи-

вают распространение болезни. Значительную роль в защите рас-

тений от бактериозов играет использование устойчивых сортов:

сельскохозяйственных культур. В отношении фитопатогенов, от-

сутствующих на территории страны, применяют систему каран-

тинных мероприятий, предотвращающих ввоз возбудителен.

К профилактическим и истребительным мероприятиям отно-

сят наблюдения за посевом или насаждениями, уничтожение при-

родных источников инфекции. Например, семеноводческие посе-

вы картофеля периодически обследуют и удаляют все растения

с признаками поражения возбудителями бактериозов — черной

ножки и кольцевой гнили. Деревья, пораженные бактериальным

ожогом плодовых (Е. атуЫога), выкорчевывают и уничтожа-

ют Развитие бактериозов во многом зависит от состояния расте-

ний поэтому среди профилактических мероприятии борьбы с

бактериозами не последнее место занимают приемы, обеспечи-

вающие оптимальное питание растений, хорошии уход за посева-

ми, выбор участка, сроки и нормы посева, режим температуры и

влажности в защищенном грунте и т. д.

АКТИНОМИЦЕТЫ

По систематике Берги актиномицеты входят в одну группу с ка-

ринеформными бактериями, так же, как и они, положительно ок-

рашиваются по Граму. Однако по морфологическим, физиологи-

ческим и биологическим признакам актиномицеты составляют

обособленную группу. С бактериями их сближает отсутствие на-

стоящего ядра (прокариоты), но в отличие от бактерии вегета-

тивное тело у актиномицетов представлено очень тонкими, ветвя-

щимися лучисто разрастающимися во все стороны тонкими ги-

фами Совокупность таких гиф называют, как и у грибов, мице-

лием За четко выраженный лучистый характер разрастания

мицелия актиномицеты называют иногда лучистыми грибами.

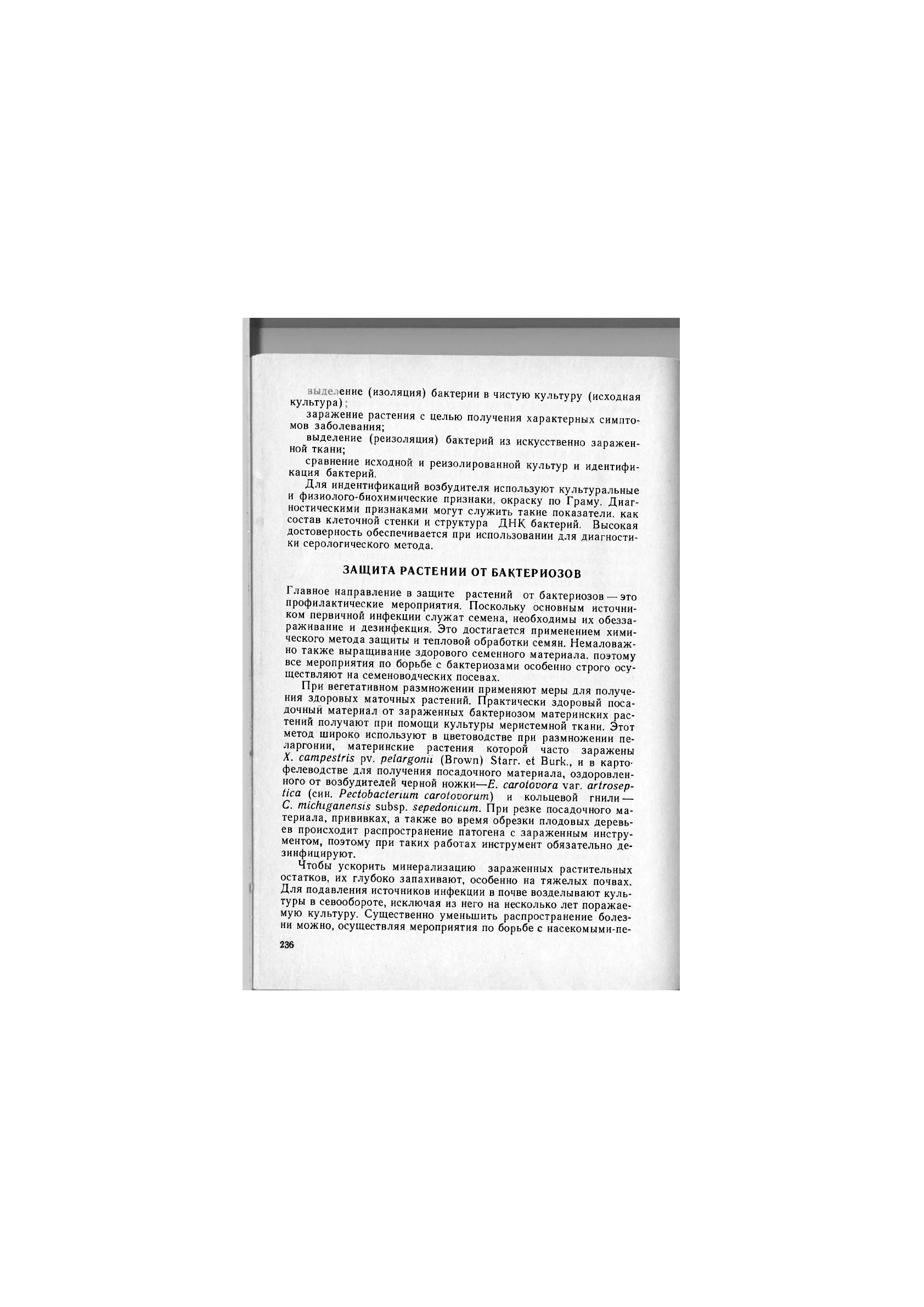

Размножаются актиномицеты участками мицелия или спора-

ми образующимися на специальных органах - спороносцах.

Спороносцы спиральные или прямые (рис. 79), споры шаровид-

ные или палочковидные. В культуре актиномицеты образуют

мелкие диаметром около 10 мм колонии, сначала кожистои или

маслянистой консистенции, позднее покрытые воздушным мице-

лием. Споры прорастают ростком, как и конидии грибов.

Питание актиномицетов неспециализированно. В природе они

используют растительные и животные остатки — кусочки дерева,

ветки листья, различные продукты, выделения растении, остатки

погибших насекомых и т. д. Всеядность актиномицетов позволяет

237

им широко распространяться и дает преимущество в борьбе за

существование, обеспечивая жизнь там, где другие организмы

существовать не могут. Актиномицеты обнаруживаются в воз-

духе, в водоемах, особенно много их в почве.

Количественный и качественный анализ микроорганизмов

почвы показывает, что на их состав большое влияние оказывает

растительный покров. Разные виды растений неодинаково влия-

ют на развитие отдельных видов актиномицетов. В зависимости

от возделываемой культуры (бобовые, овощные, зерновые и др )

меняется видовой состав актиномицетов. Это обстоятельство учи-

тывают при определении мероприятий по борьбе с болезнями

растении, вызываемыми актиномицетами. Большинство предста-

вителен группы ведет сапротрофный образ жизни, и только неко-

торые из них приспособились к паразитическому существованию

на растениях, вызывая заболевания — актиномикозы.

Среди фитопатогенных актиномицетов наибольший интерес

представляют виды рода стрептомицес (8(гер(отусез, или АсИ-

потусез), вызывающие паршу у растений. Наиболее известны

обыкновенная парша клубней картофеля и парша корнеплодов

СВ6КЛЫ.

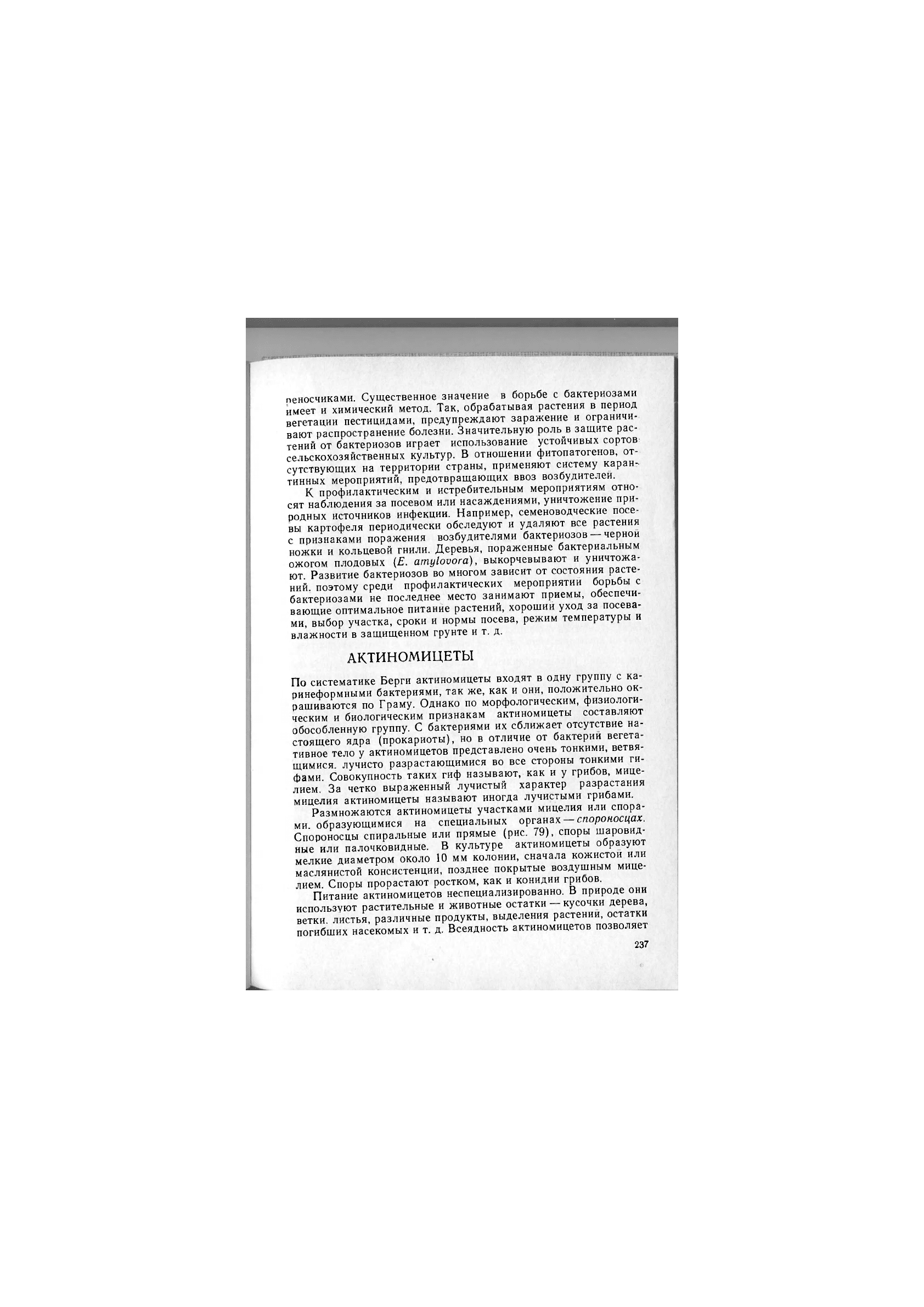

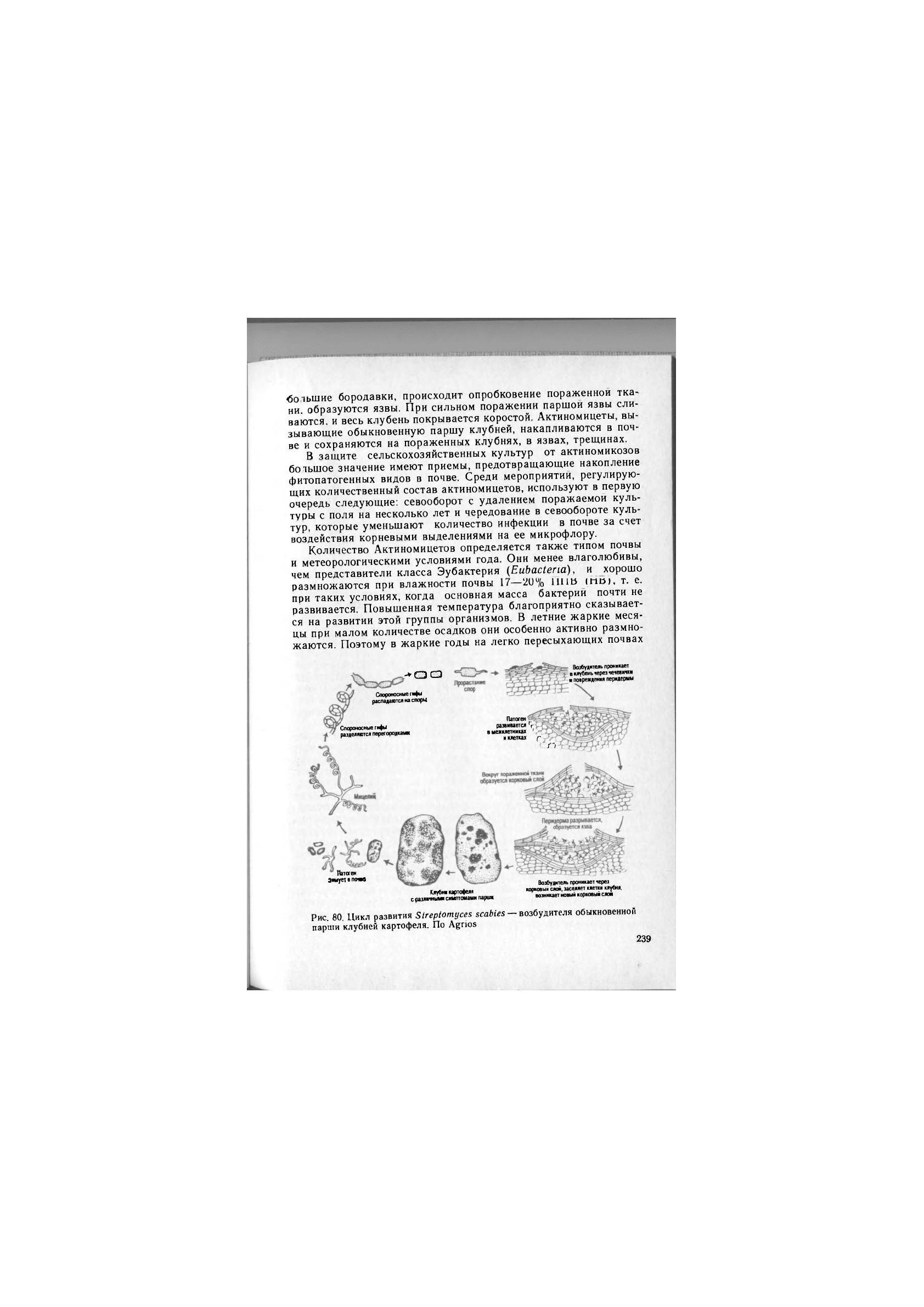

Паршу картофеля вызывает 5. зсаЫез (син. А. зсаЫез)

(рис. 80). Заболевание развивается на клубнях в период вегета-

ции картофеля. В местах заражения появляются трещины, не-

238-

<5о-1ьшие бородавки, происходит опробковение пораженной тка-

ни образуются язвы. При сильном поражении паршой язвы сли-

ваются и весь клубень покрывается коростой. Актиномицеты, вы-

зывающие обыкновенную паршу клубней, накапливаются в поч-

ве и сохраняются на пораженных клубнях, в язвах, трещинах.

В защите сельскохозяйственных культур от актиномикозов

бочьшое значение имеют приемы, предотвращающие накопление

фитопатогенных видов в почве. Среди мероприятии, регулирую-

щих количественный состав актиномицетов, используют в первую

очередь следующие: севооборот с удалением поражаемой куль-

туры с поля на несколько лет и чередование в севообороте куль-

тур, которые уменьшают количество инфекции в почве за счет

воздействия корневыми выделениями на ее микрофлору.

Количество Актиномицетов определяется также типом почвы

и метеорологическими условиями года. Они менее влаголюбивы,

чем представители класса Эубактерия (ЕиЬаЫепа) и *°рошо

размножаются при влажности почвы 17—Д)

и

/о 1ШЬ т. е.

при таких условиях, когда основная масса бактерии почти не

развивается. Повышенная температура благоприятно сказывает-

ся на развитии этой группы организмов. В летние жаркие меся-

цы при малом количестве осадков они особенно активно размно-

жаются Поэтому в жаркие годы на легко пересыхающих почвах

->а о

Возбудитель проникает

в клубень через чечевички

и повреждения перидермы

Спороносные гифы

распадаются на спорь!

Спороносные гифы

разделяются перегородкам*

Патоген

развивается

г

г

в межклетниках '

и клетках р

Г]

Патоген

Зимует в почве

Клубни картофеля

с различными симптомами парим

Возбудитель проникает через

корковый слой, заселяет клетки клубня,

возникает новый корковый ело»

Рис. 80. Цикл развития 81герЮтусез зсаЫев - возбудителя обыкновенной

парши клубней картофеля. По Адпоз

239-

поражение актиномикозами усиливается. Применение орошения

помогает регулировать численность актиномицетов.

Для подавления инфекции, сохраняющейся на поверхности

пораженных паршой клубней, проводят предпосадочную обработ-

ку их пестицидами, наиболее часто для этих целей используют

препарат ТМТД.

Актиномицеты широко известны как продуценты антибиоти-

ков. По количественному составу и разнообразию продуцируе-

мых антибиотиков они занимают первое место среди микроорга-

низмов. Существуют антибиотические вещества актиномицетного

происхождения, которые подавляют рост грибов, бактерий, акти-

номицетов и других микроорганизмов. Эти препараты могут быть

применены при разработке биологического метода защиты расте-

ний от болезней.

МИКОПЛАЗМЫ

Микоплазмы давно известны как возбудители болезней человека

и животных. Как возбудители болезней растений они были от-

крыты лишь в 1967 г. Их обнаружили японские ученые при помо-

щи электронного микроскопа во флоэме растений шелковицы,

пораженных карликовостью. Эти микоплазмоподобные организ-

мы (МПО) оказались фитопатогенны. Было установлено, что они

передаются ог растения к растению цикадками, листоблошками

(ксиллидами) и повиликой и вызывают болезни типа ведьминых

метел и желтух. По свойствам МПО напоминали организмы, вхо-

дящие в группу микоплазм. Однако в отличие от микоплазм жи-

вотных, обнаруживаемых обычно вне клеток, растительные мико-

плазмы были выявлены внутри них

Наиболее четкие доказательства присутствия МПО в расте-

ниях дает электронная микроскопия срезов растительных тканей.

Она помогла выявить более 40 видов растительных микоплазм.

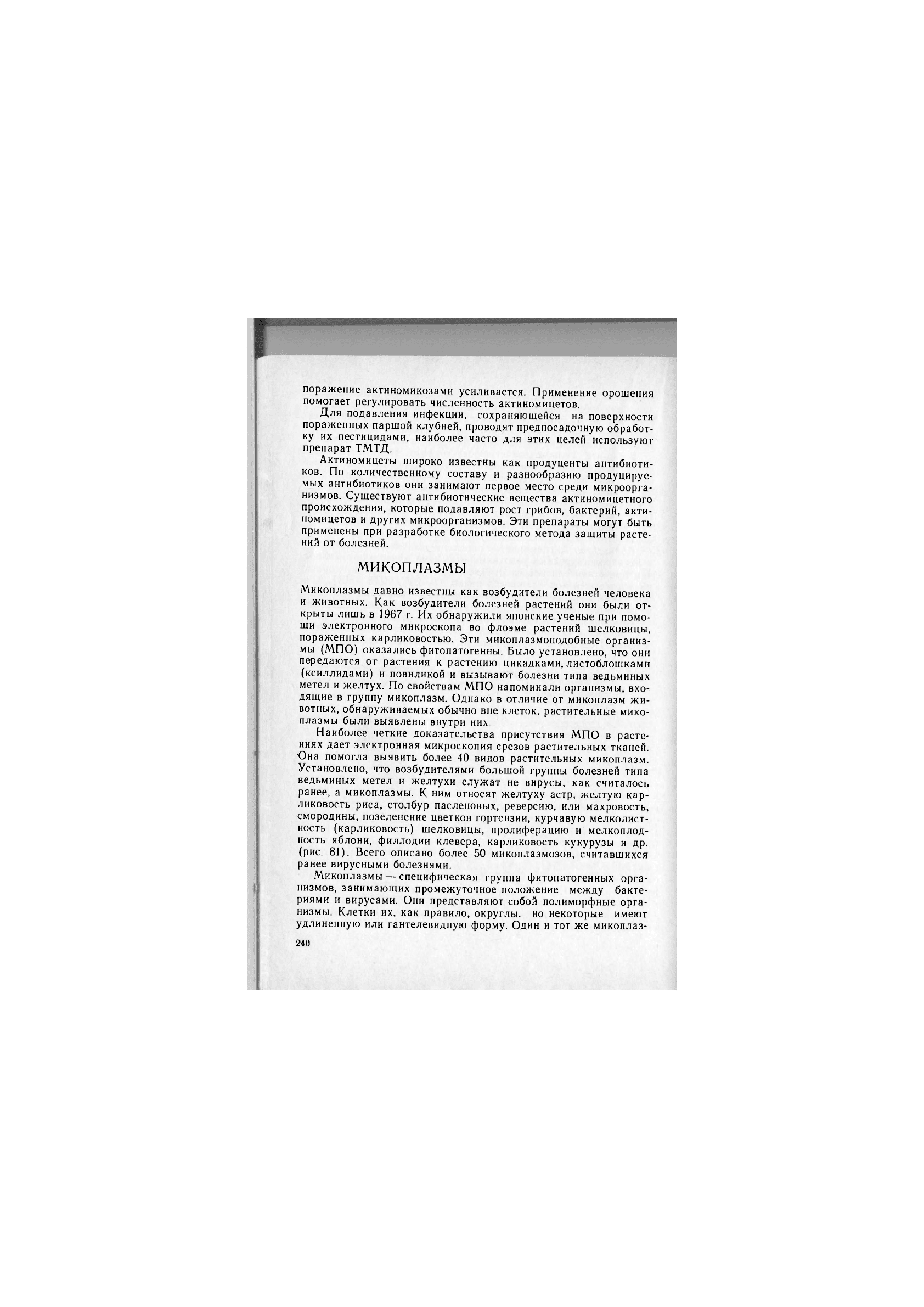

Установлено, что возбудителями большой группы болезней типа

ведьминых метел и желтухи служат не вирусы, как считалось

ранее, а микоплазмы. К ним относят желтуху астр, желтую кар-

ликовость риса, столбур пасленовых, реверсию, или махровость,

смородины, позеленение цветков гортензии, курчавую мелколист-

ность (карликовость) шелковицы, пролиферацию и мелкоплод-

ность яблони, филлодии клевера, карликовость кукурузы и др.

(рис. 81). Всего описано более 50 микоплазмозов, считавшихся

ранее вирусными болезнями.

Микоплазмы— специфическая группа фитопатогенных орга-

низмов, занимающих промежуточное положение между бакте-

риями и вирусами. Они представляют собой полиморфные орга-

низмы. Клетки их, как правило, округлы, но некоторые имеют

удлиненную или гантелевидную форму. Один и тот же микоплаз-

240-

в

г

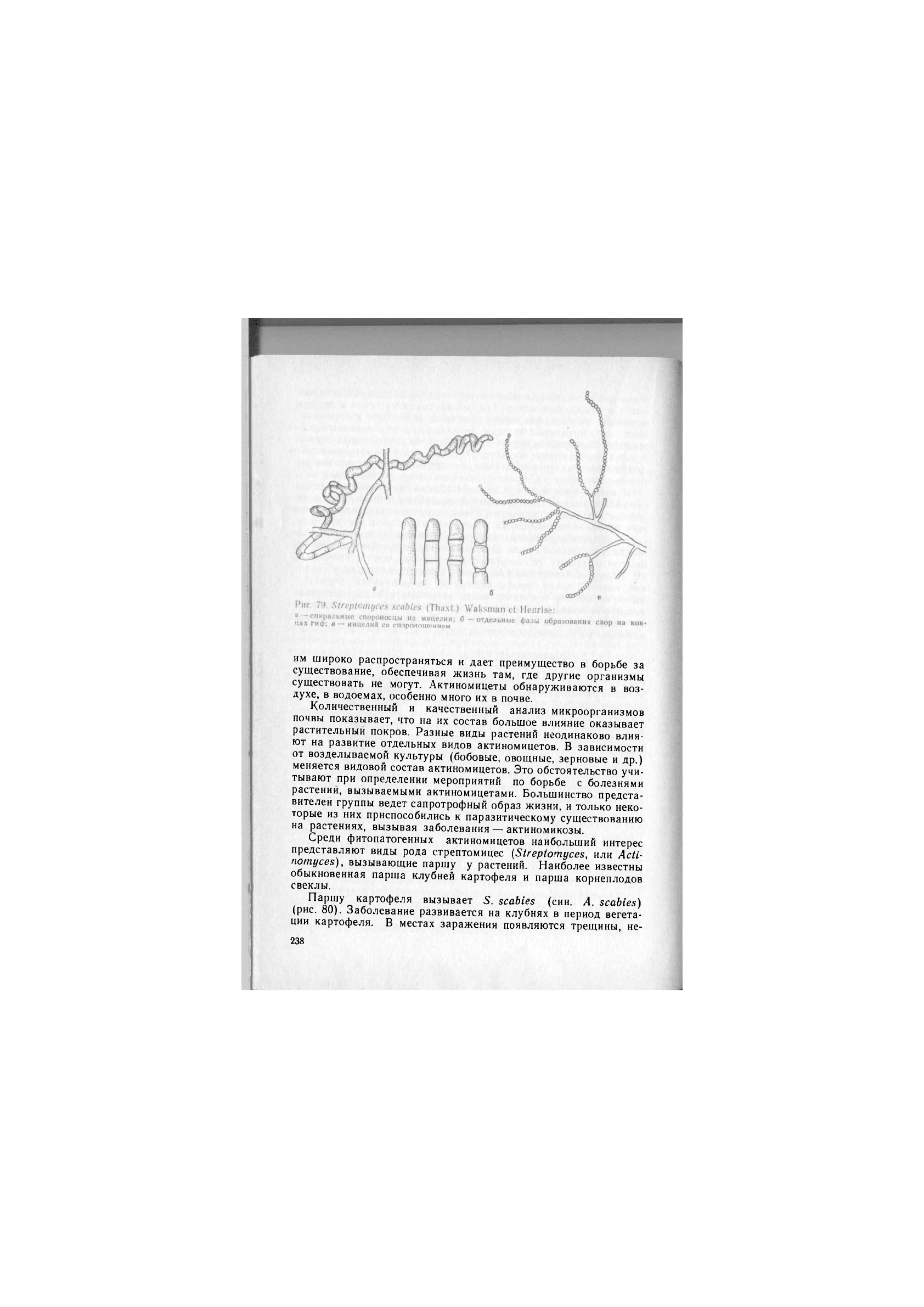

Рис. 81. Симптомы микоплазмозов:

а — столбур томата; б — израстание яблони (справа здоровое растение): в — ведьмииы

метлы картофеля; г — позеленение цветков (филлодия) клевера. По В. А. Шмыгля

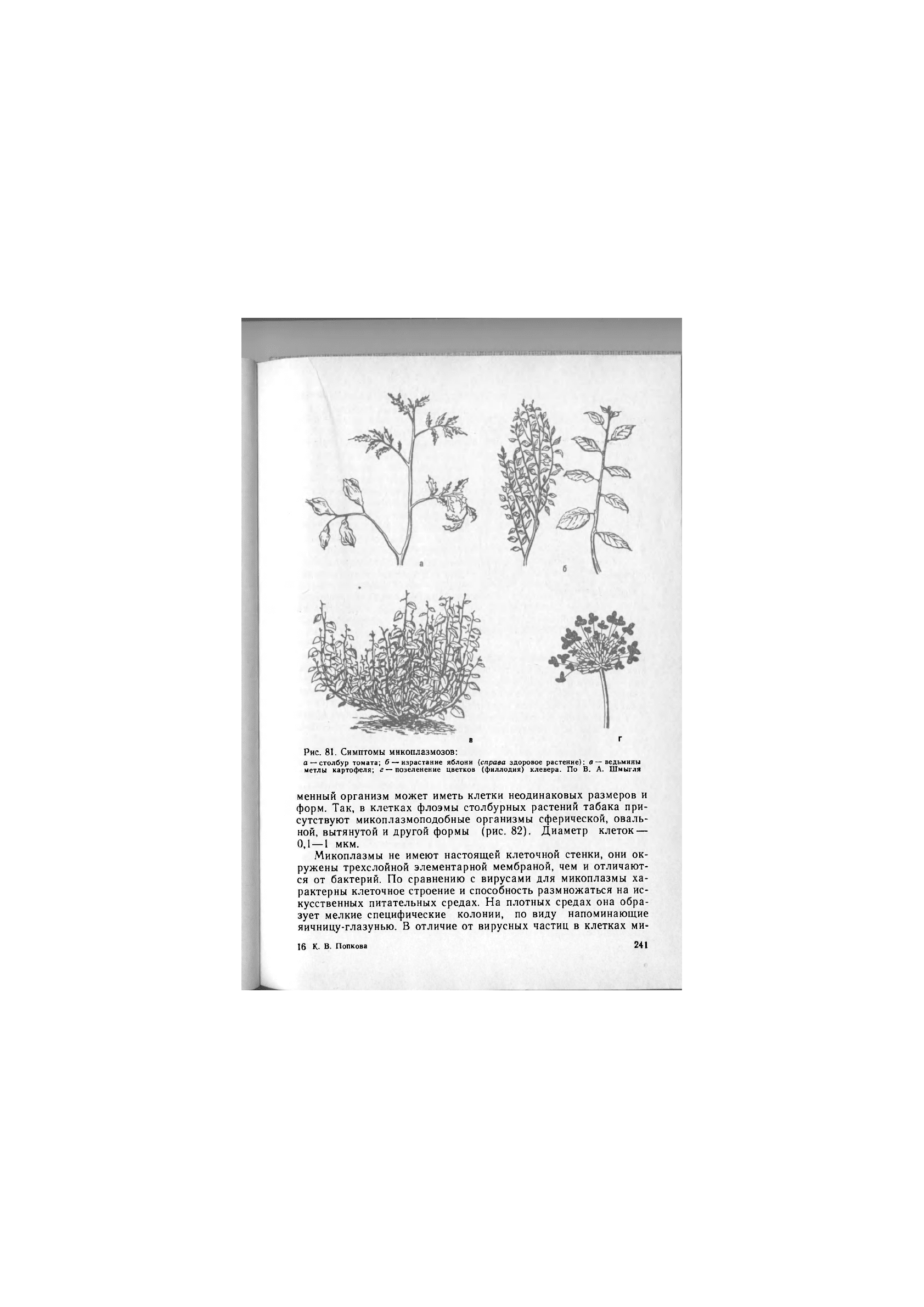

менный организм может иметь клетки неодинаковых размеров и

форм. Так, в клетках флоэмы столбурных растений табака при-

сутствуют микоплазмоподобные организмы сферической, оваль-

ной, вытянутой и другой формы (рис. 82). Диаметр клеток —

0,1 — 1 мкм.

Микоплазмы не имеют настоящей клеточной стенки, они ок-

ружены трехслойной элементарной мембраной, чем и отличают-

ся от бактерий. По сравнению с вирусами для микоплазмы ха-

рактерны клеточное строение и способность размножаться на ис-

кусственных питательных средах. На плотных средах она обра-

зует мелкие специфические колонии, по виду напоминающие

яичницу-глазунью. В отличие от вирусных частиц в клетках ми-

16 К. В. Попкова

241

коплазм присутствуют два ти-

па нуклеиновых кислот (ДНК

и РНК) и рибосомы мико-

плазм, по размерам близкие к

рибосомам бактерий. Мико^-

плазмы в отличие от бактерий

устойчивы к пенициллину, но

по сравнению с вирусами чув-

ствительны к тетрациклину.

Рис. 82. Форма микоплазм (а) и рик-

кетсий (б)

По существующей класси-

фикации микоплазмы относят

к дробянкам (МусНо(а) и выде-

ляют в класс микоплазмы

(МоШси(ез) с одним порядком

Микоплазмы (Мусор1азта{а-

1ез). В состав этого порядка

входят три семейства: мико-

плазмовые (Мусор1азта1асеа),

ахолеплазмовые (АсНо1ер1аз-

та(асеае) и спироплазмовые

(5р1гор1азта1асеае).

Среди представителей се-

мейств микоплазмовые и ахолеплазмовые много фитопатоген-

ных видов. В семействе спироплазмовые пока известны только

два — возбудители карликовости кукурузы и «стабборна» цитру-

совых. Они имеют клетки спиральной формы и способны к дви-

жению. Эти возбудители получили название «спироплазм».

Размножение микоплазменных организмов осуществляется

почкованием или бинарным делением, что сближает их с бак-

териями. .

Микоплазменные фитопатогены очень вредоносны. Поражен-

ные микоплазмозами растения часто вообще не дают урожая или

он резко снижается. Это объясняется тем, что при микоплазмо-

зах нарушается рост и развитие растений, наблюдается карлико-

вость. Другой характерный симптом микоплазменных болезней

патологические изменения генеративных органов, проявляющие-

ся в позеленении цветков (столбур пасленовых), в превращении

отдельных их органов в листовидные образования (реверсия чер-

ной смородины, филлодия клевера и др.).

Многие симптомы, развивающиеся на растениях при зараже-

нии микоплазмами, имеют специфичный характер и не возника-

ют при заражении другими патогенами. К таким проявлениям

микоплазмозов относятся ведьмины метлы, представляющие со-

бой множество веретеновидных побегов, нитевидные ростки клуб-

ней картофеля. Симптомы филлодии клевера, реверсии черной

смородины, столбура пасленовых и других заболевании появля-

242-

ются, очевидно, в результате нарушения метаболизма раститель-

ных гормонов.

При микоплазмозах появляются и такие симптомы, которые

присущи вирусным инфекциям: неспецифичные деформации раз-

личных органов, увядание, некроз, мелколистность и др. На од-

ном растении могут наблюдаться одновременно или последова-

тельно: общий хлороз, антоцианоз, угнетение роста, деформация

органов, увядание. Поэтому полное представление о болезни в

таких случаях можно составить после наблюдения за растением

в динамике, т. е. в течение всего вегетационного периода.

Микоплазмы заселяют в основном флоэму, в первую очередь

ситовидные трубки и, как правило, распространяются по расте-

нию системно.

Многие виды имеют широкую филогенетическую специализа-

цию и способны заражать многие виды растений. Например, фи-

топатоген, вызывающий желтуху астр, заражает также морковь,

сельдерей, землянику и многие другие растения. Столбур пас-

леновых поражает растения семейства пасленовых, а также сор-

ные растения других семейств, например вьюнок, молочай, бодяк

и др. Некоторые виды микоплазм узкоспециализированны, на-

пример, возбудитель реверсии черной смородины, заражает толь-

ко смородину.

Переносчиками фитопатогенных микоплазм служат в основ-

ном цикадки, листоблошки, трипсы и клещи. Ряд паразитов раз-

множается в организме насекомого-переносчика. Такое насеко-

мое приобретает способность передавать инфекцию не сразу пос-

ле питания на больном растении, а через определенный (латент-

ный) период. В течение латентного периода микоплазма размно-

жается в организме насекомого, а затем перемещается из кишеч-

ника в слюнные железы и слюну. С этого момента насекомое мо-

жет передавать возбудителя растению. Подобный способ переда-

чи инфекции, включающий размножение в организме переносчи-

ка, называется циркулятивным.

Фитопатогенные микоплазмы могут сохраняться только в жи-

вых тканях растения: вклубнях, корнеплодах, луковицах, корнях,

корневищах многолетних сорняков. Многие виды паразитов оби-

тают в дикорастущих растениях, представляющих очаг инфек-

ции, и только при благоприятных условиях переходят на культур-

ные. В дикой сорной растительности, а также в насекомых-пере-

носчиках микоплазмы могут длительно сохраняться и размно-

жаться. Резерваторами микоплазм могут быть и многолетние

растения, т. е. зимующие, корневищные, корнеотпрысковые.

Растение — носитель патогена может служить источником ин-

фекции для культурного растения в том случае, если между ними

существует устойчивая циркуляция возбудителя, т. е. если пере-

носчик питается на диких и культурных растениях. Возделыва-

16*

243

ние сельскохозяйственных культур в зоне природного очага ин-

фекции при условии миграции переносчиков из природного очага

на культурные растения способствует распространению патогена

на сельскохозяйственные культуры.

Природная очаговость установлена для многих фитопатоген-

ных микоплазм. Например, в нашей стране и в Чехословакии ми-

коплазма, вызывающая столбур пасленовых, часто обнаружива-

ется в растениях вьюнка и в других сорняках, от которых переда-

ется на картофель и томат. В Шотландии возбудитель ведьминых

метел картофеля передается на него только от диких растений.

Распространенность фитомякоплазм зависит от численности на-

секомых-переносчиков. Например, в странах центральной Европы

в

1947—1953 гг. столбур был широко распространенной опасной

болезнью картофеля, около 1960 г. он стал встречаться очень

редко, а в 1963—1964 гг. распространенность его снова резко,

возросла. Распространенность этой болезни связана с изменени-

ем численности популяции цикадки (НуакзШез оЬзоШиз

51§п.) —основного переносчика возбудителя столбура: чем боль-

ше численность переносчика, тем шире распространяется стол-

бур. Микоплазмозы растений часто приурочены к таким райо-

нам, где наблюдаются периоды с высокой температурой воздуха,,

благоприятной для переносчиков микоплазм.

При диагностике микоплазмозов учитывают не только симп-

томы болезни, но и данные электронно-микроскопического ана-

лиза тканей больных растений. Для идентификации фитопатоген-

ных микоплазм используют растения-индикаторы. Эти растения

в ответ на заражение микоплазмами дают наиболее четкие симп-

томы. Микоплазмы не передаются с соком растений, поэтому для

анализа прививают верхушку побега пораженного растения на

растение-индикатор.

Установить микоплазменную природу заболевания помогает

также микробиологический метод. Он заключается в следующем:

возбудителя болезни выделяют в чистую культуру; заражают им

растение; после появления симптомов, сходных с первоначаль-

ными, снова изолируют возбудителя в чистую культуру (метод

триады Коха). Косвенным доказательством микоплазменной при-

роды болезни служит реакция возбудителя на антибиотики груп-

пы тетрациклина.

Борьба с микоплазменными болезнями состоит из следующих

лечебных и профилактических мероприятий:

получение и использование здорового посадочного материала;

уничтожение сорняков — резерваторов микоплазм;

уничтожение зараженных растений;

борьба с насекомыми-переносчиками (цикадками);

выведение устойчивых сортов.

Чувствительность микоплазм к антибиотикам группы тетра-

244-