Румянцев О.К. (ред.) Судьба европейского проекта времени

Подождите немного. Документ загружается.

TV

С&дг

- СУДЬБА

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЕКТА ВРЕМЕНИ

I'

•нм

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГИИ

СУДЬБА

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЕКТА ВРЕМЕНИ

Прогресс-Традиция

Москва

УДК J /14

ББК 87.0

С 89

Издание осуществляется при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГПФ)

проект Л* 08 03 16140

Рекомендовано к печати Ученым советом

Российского института культурологии

Редколлегия:

Е.Г. Захарченко (отв. секр.), К.Э. Разлогов,

O.K. Румянцев (отв. ред.), АЛО. Шеманов

Рецензенты:

Ю.

А. Зиневич, кандидат философских наук

И.М. Быховская, проф., доктор философских наук

Судьба европейского проекта времени. Сборник статен. Отв. ред.

O.K. Румянцев. — М.: Прогресс-Традиция. — 2009. — 720 с.

ISBN 978-5-89826-318-7

Сборник продолжает издаваемую Российским институтом культу-

рологии серию ежегодников «Постижение культуры», соответствует

15 и 16 выпускам. В книге исследуются этапные изменения в осмыс-

лении времени, инициированные греческой философией, продолжен-

ные христианством, трансформированные наукой Нового времени.

Такие культурно-исторические сдвиги предполагают открытие само-

сознания, культуры и человека как субъекта своей истории. Сложив-

шийся тип личностного самосознания обусловил позитивную оценку

новизны, ориентацию на будущее, универсальную, но при том уни-

кальную форму преемственности, а также образовательный проект

Лейбница ~ Коменского. Это позволяет метафорически говорить о «ев-

ропейском проекте времени», обсуждать его позитивные и негативные

аспекты, его альтернативы и перспективы.

Книга адресована всем, ктоинтересуется философией и историей

европейской культуры, преподавателям и аспирантам, исследующим

философские основания культуры.

с,

•• . •» а п

удк 1/н

8 J) О I 0 (

ББК

87.0

На переплете:

Ч. Коккерел. Фантазия архитектора.

Великие сооружения от пирамид до собора Святого Павла

У Блеик. Исаак Ньютон

У1иб J' И ОТ

ft

t\ Я

С. Коллектив авторов, 2009

® Орлова И.В., оформление, 2009

JSBN 978-5 89826-318-7 С «Прогресс-Традиция», 2009

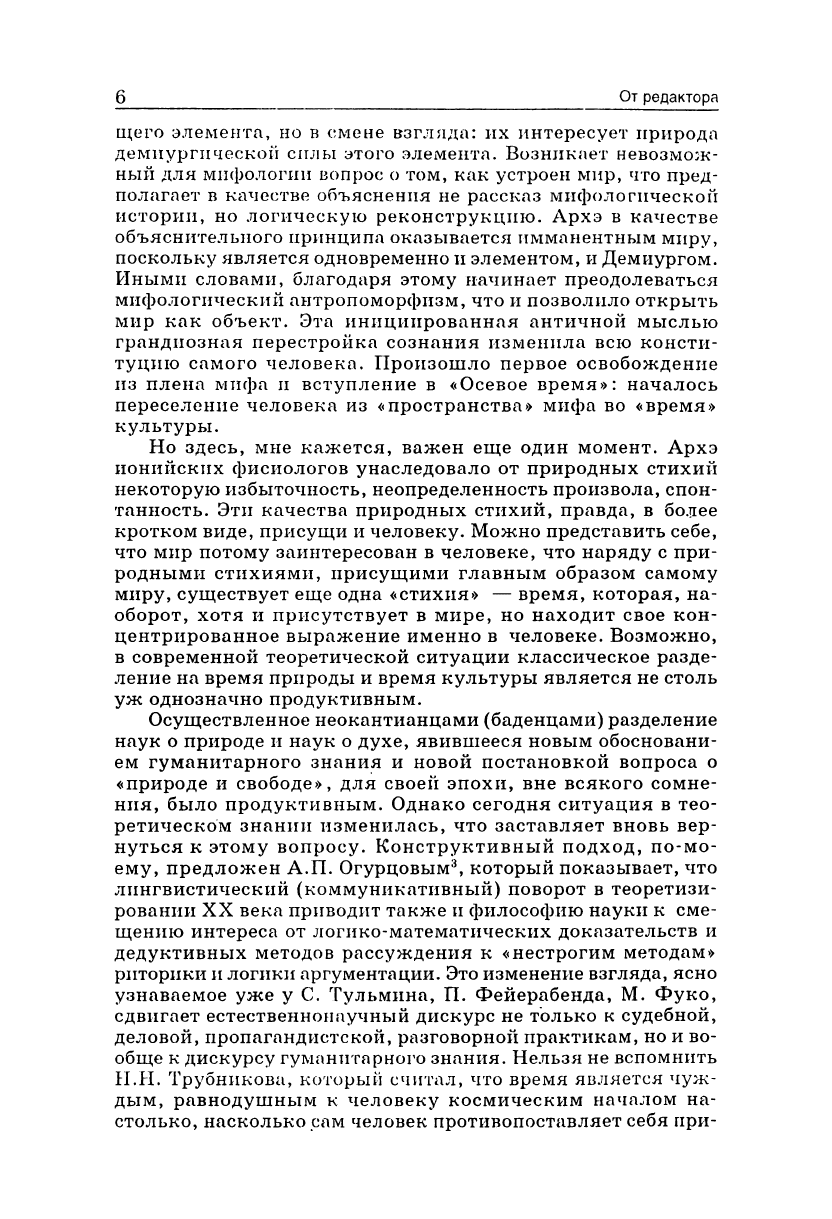

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора 5

Проекты времени

Межуев В.М. Время труда и время свободы 19

ШемановА.Ю. Время как параметр

самоидентификации человека 48

Богатырёва ЕЛ. Структура времени в эмиграции 61

Визгин В.П. Проблема времени: синергетический

подход 69

Токмачев К.Ю. Понятие времени у Декарта 80

Розин В.М. Европейское время и китайский сезон

в горизонте современного варианта феноменологии 94

Время человека

Черняк Л.С. Время и вечность 121

Лебедев М.В. Время и существование 189

Михайлов Ф.Т. Время порождается ожидающим

вниманием другого 202

Руднев В.П. Человеческий характер и время 209

Шифрин Б.Ф. Безвременье, бездорожье (от метафор

к феномену) 235

Фрумкин К.Г. Нехватка как источник идеи времени 277

Кризис европейской субъективности

Файбышенко В.Ю. Субъект истины. Субъект истории.

Субъект идеологии 287

Жук И.В. Время — вечность в учении о Вечном

Возвращении Фридриха Ницше 308

Новиков Д.В. Гора Мориа (памяти Жака Деррида) 326

Визгин В.П. Эстетический материализм Ж. Деррида

и проблема времени 347

Люсый А.П. Три танкиста, или Последнее искушение

Фауста 354

Тищенко П.Д. Время и пред(о)ставляющее

« Да будет!» 381

Преемственность в культуре и память истории

Румянцев O.K. Механизм преемственности: начало

истории культуры всегда «еще только» возникает 423

Токмачев К.Ю. Новое время в фокусе Лейбница 47.1

Шестиков В.П. Память как реальность исторического

времени 509

Кс.лле В.Ж. Время в культуре и проблема

преемственности 520

Рабинович В.Л. Время человека — время страны 535

Материалы Круглого стола «Актуальность философских

дискуссий 1970-1980-х гг. для современной мысли» 544

Идея культурной преемственности в качестве основания

критики образования

Михаилов Ф.Т. Образование как культура 599

Берлянд И.Е. Школа диалога культур 611

Шичалин ЮА., Матвеенков А.Т. Классическое

образование в России и классическая гимназия

приГЛК 628

Шеховцов С.Г. «Новая университетская образовательная

модель» 633

Румянцев O.K., ШемаиовА.Ю. О «диковинном»

образовании 642

Выступления и дискуссия (Берлянд И.Е., Келле В.Ж.,

Михайлов Ф.Т., Огурцов А.П., РозинВ.М., Румянцев O.K.,

Тихонов Ю.В., Шеманов А.Ю., Шеховцов С.Г.,

Шичалин Ю.А.) 657

Наши авторы

718

От редактора

Эта книга создавалась на протяжении трех лет, и с тече-

нием времени, в процессе проходиг.шнх за этот период дис-

куссий, первоначальный замысел неизбежно подвергся

серьезной трансформации. Это хорошо иллюстрируют мате-

риалы двух Круглых столов

1

, проведенных в рамках подго-

товки сборника. В результате можно констатировать, что

общая концепция сборника является не только воплощени-

ем замысла редколлегии, но и результатом усилий всего ав-

торского коллектива, PI В ЭТОМ смысле наша книга по своей

структуре и тематике приближается к жанру коллективной

монографии.

Пользуясь правом ответственного редактора, подробнее

остановлюсь на одной — близкой мне теме, затрагивающей

2

основную проблематику предложенного коллективного тру-

да. Речь идет о том, надо ли, а если да, то каким образом

различать физическое природное время и человеческое куль-

турное время. Утверждение об универсальности этой темы

представляется достаточно очевидным, поскольку, как

я постараюсь показать, здесь звучат традиционные вопро-

сы о свободе человека и комнлементарности времени и веч-

ности, что, естественно, так или иначе присутствует в боль-

шинстве статей.

Природные стихии выступили у первых греческих фило-

софов инструментом освобождения от мифологического ан-

тропоморфизма. Миф представляет собой такую конструк-

цию социальной упорядоченности освоенного мира, в кото-

рой происхождение порядка предполагает ответ на вопрос,

как создан мировой порядок (некоторая мифологическая

история), но подразумевает в первую очередь вопрос — кто

его создал. У ионийских фпспологов, как называл их Ари-

стотель, меняется сам подход к теме происхождения миро-

вого порядка. Суть дела не в выборе конкретного порождаю-

6

От редактора

гцего элемента, но в смене взгляда: их интересует природа

демиурги ческой силы этого элемента. Возникает невозмож-

ный для мифологии вопрос о том, как устроен мир, что пред-

полагает в качестве объяснения не рассказ мифологической

истории, но логическую реконструкцию. Архэ в качестве

объяснительного принципа оказывается имманентным миру,

поскольку является одновременно и элементом, и Демиургом.

Иными словами, благодаря этому начинает преодолеваться

мифологический антропоморфизм, что и позволило открыть

мир как объект. Эта инициированная античной мыслью

грандиозная перестройка сознания изменила всю консти-

туцию самого человека. Произошло первое освобождение

из плена мифа и вступление в «Осевое время»: началось

переселение человека из «пространства» мифа во «время»

культуры.

Но здесь, мне кажется, важен еще один момент. Архэ

ионийских фисиологов унаследовало от природных стихий

некоторую избыточность, неопределенность произвола, спон-

танность. Эти качества природных стихий, правда, в более

кротком виде, присущи и человеку. Можно представить себе,

что мир потому заинтересован в человеке, что наряду с при-

родными стихиями, присущими главным образом самому

миру, существует еще одна «стихия» — время, которая, на-

оборот, хотя и присутствует в мире, но находит свое кон-

центрированное выражение именно в человеке. Возможно,

в современной теоретической ситуации классическое разде-

ление на время природы и время культуры является не столь

уж однозначно продуктивным.

Осуществленное неокантианцами (баденцами) разделение

наук о природе и наук о духе, явившееся новым обосновани-

ем гуманитарного знания и новой постановкой вопроса о

«природе и свободе», для своей эпохи, вне всякого сомне-

ния, было продуктивным. Однако сегодня ситуация в тео-

ретическом знании изменилась, что заставляет вновь вер-

нуться к этому вопросу. Конструктивный подход, по-мо-

ему, предложен А.ГГ. Огурцовым

3

, который показывает, что

лингвистический (коммуникативный) поворот в теоретизи-

ровании XX века приводит также и философию науки к сме-

щению интереса от логико-математических доказательств и

дедуктивных методов рассуждения к «нестрогим методам»

риторики и логики аргументации. Это изменение взгляда, ясно

узнаваемое уже у С. Тульмина, П. Фейерабенда, М. Фуко,

сдвигает естественнонаучный дискурс не только к судебной,

деловой, пропагандистской, разговорной практикам, но и во-

обще к дискурсу гуманитарного знания. Нельзя не вспомнить

Н.Н. Трубникова, который считал, что время является чуж-

дым, равнодушным к человеку космическим началом на-

столько, насколько рам человек противопоставляет себя при-

От редактора

(

роде как объекту приложения своих сил. И время останется

чуждым, пока человек не осознает своего единства и родства

с природой, а себя как продолжение саморазвития, самоосу-

ществления мира. Тогда время превратится в зависимую от

человека переменную, и он увидит свою задачу не в овладении

временем, а в овладении самим собой как «телом отсчета»;

и время будет принадлежать нам, а не так, как сейчас, — ко-

гда, не научившись принадлежать самим себе, мы принадле-

жим времени

1

.

Как мне кажется, сейчас решающим аргументом в пользу

необходимости резко разграничить физическое время приро-

ды и человеческое время культуры является то, что человече-

ское связано с вечностью, а природное — нет. Но так ли без-

условно это разделение? Как это нередко случается, в мотиве

о возможной взаимосвязи вечности, времени природы и вре-

мени человека поэзия оказывается смелее, чем теоретическая

мысль.

Здесь голубым сияньем льдов

Весь склон облит,

И тайну чьих-нибудь следов

Гранит хранит,

И я гляжу в свою мечту

Поверх голов

И свято верю в чистоту

Снегов и слов.

(В.

Высоцкий.

«Ну вот, исчезла дрожь в руках...»)

Меня ошеломила здесь удачность последней строки.

Это переживание и спровоцировало следующее рассуж-

дение.

Слова — это речь, упорядоченная во времени, задающая

ему (времени) ритм здесь и сейчас, может быть даже — квинт-

эссенция времени. Но вместе с тем слова поэта претендуют на

вечность. Снег — один из символов преходящих времен года,

природных ритмов. Однако здесь, в горах, — снег вечен. Как

тонкая эфемерная материя слов человеческой речи, опираясь

на долговечность письма, устремлена в вечность, так же и

кратковременная субстанция снега, держась за вечные гор-

ные льды, тоже вожделеет вечности. И почему-то для притя-

зания человеческих слов на вечность нужна и вечность при-

родного снега! Конечно, видна простая и сильная метафора:

слова должны быть чисты как снег. И по-моему, предложен-

ное толкование не противоречит этой метафоре, вписывается

в контекст песни.

Сначала обратимся к «человеческой вечности». Если для

мифологического сознания бессмертием наделен только то-

8

От редактора

тем, к которому причастен человек, то греки первые обнару-

жили, что на вечность имеет право каждый индивид. Смерт-

ный человек уникален, подобного ему никогда не было рань-

ше и не будет потом, а сознание смертности (как следствие

обитания и во временном и в вечном мире) есть расплата

за неповторимость человека. Причем бессмертие людей, так

же как и богов, является здесь не вечностью в нашем смысле

слова, а как бы вечно длящимся временем. Эта безразлич-

ная к человеку вечность представлена непреходящим круго-

вым движением небесных тел, движением, в котором нераз-

личимы прошлое и будущее. Принципиальное различие трак-

товки времени как следствие разного понимания вечности

античной и новоевропейской философией является предме-

том статьи Л.С. Черняка «Время и Вечность» (см. настоящий

сборник).

Иудейско-хрнстианский исток европейской культуры при-

нес новое понимание трансценденции: Иное было понято как

лично обращенное к человеку и не существующее вне этой об-

ращенности, без ответной весточки от человека. Христианство

отворило обращенную к человеку вечность, требующую от че-

ловека полного преображения. Символом непостижимости

такого преображения является непостижимость воплощения

в христианстве принципиально невоплотимого Бога иудей-

ской религии.

На прямую дорогу к современному пониманию вечности

вывело открытие Новым временем конечности нашего

разума, поскольку это открывает и возможность постиже-

ния самого человека в качестве радикально конечного суще-

ства. Замечательно, что осмысление данного обстоятельства

началось сразу же с возникновением науки, примером чего

является философия Паскаля. Человек — это тростник,

и, чтобы уничтожить его, Вселенной достаточно капли воды.

Однако он — мыслящий тростник, и он все-таки выше ее,

т.к. он знает о своем ничтожестве и ее мощи, а она не знает.

Итак, все наше достоинство — в мышлении. Паскаль, пишет

А.В.

Ахутин

5

, исслед\( J самое таинственное и парадоксальное

в мире — трагическую конечность человека, в которой за-

ключено все его ничтожество и вся его бесконечная мощь.

Однако один очень принципиальный шаг к пониманию

действительной конечности человеческого существования

и связи этой временности человека с вечностью в Новое время

так и не был сделан. Концепция Естественного света разума,

как внутриутробная связь с природой, оставляла естествен-

ную,

«от природы данную» человеку лазейку для надежды на

природное бессмертие. Последнюю фундаментальную попыт-

ку реанимации этой концепции предпринял Гегель. Поэтому,

только начиная с философии жизни, по сути — в экзистен-

циализме, а фундаментально — у М. Хайдеггера была осоз-

От редактора

9

нана радикальная конечность человеческого существования.

По-моему, отдаленным последствием концепции Естественно-

го света разума и является настаивание на необходимости рез-

кого разграничения человеческого времени культуры и физи-

ческого времени природы.

Если порядок (и связь) вещей в мире те же, что порядок

(и связь) идей в голове человека, то это предполагает, что

время в природе и в сознании человека не просто подобно, а

практически такое же самое. Отрицание концепции предус-

тановленной гармонии, как и всякое отрицание, сыграло

свою шутку: в качестве положительного содержания оно не-

сет то, на отрицание чего и было направлено. Настаивание на

жестком разграничении времени природы и культуры при-

водит к парадоксальному результату. Если сказать совсем

просто и прямолинейно, то время человеческой истории од-

нонаправленно и радикально необратимо (время христиан-

ской культуры), а природное время, напротив, — строго

циклично. Но тогда порознь они неполноценны и только вме-

сте образуют собственно время. Но разве время культуры не

циклично? Не говоря об Античности, и в христианской тра-

диции, например уже у Августина, обнаружился смысл куль-

турного времени как возвращения к своему Истоку — граду

Божию. Можно, конечно, и направленность, и цикличность

адресовать времени культуры, а различие удержать за счет

ненаправленности времени в природе, тем более что в эволю-

ционных концепциях главные нестыковки и парадоксы свя-

заны как раз с направленностью, с прогрессивной эволюцией.

Однако тогда не только время природы бесцельно и бессмыс-

ленно, но и человек не может обрести своего места, своей сво-

боды в мире явлений природы: он оказывается свободен лишь

за этими пределами, например — в мире идей.

Внутриутробная естественная связь человека с природой

(причем неважно, человек ли как духовное существо нахо-

дится в утробе природы или, наоборот, — природа «в утробе»

человека, как, например, у Гегеля) означает, что человек от-

казался взять на себя ответственность за природу. Выход из

ловушки предустановленной гармонии был нпмечен еще у

Канта, для которого конечность разума предполагает, что он

не обладает исконным сродством с природой, потому границу

с ней должен синтезировать сам. Тем самым речь идет о поч-

ти безграничном могуществе человеческого разума, посколь-

ку только данный синтез обеспечивает возможность для при-

роды стать природой явленной. Это и означает для человека:

взять на себя ответственность за выразительность природы и

прежде всего — за обращенность к человеку природы как

призыв понять ее; и хотя только человек в состоянии внять

этому призыву, но обращается к нему голос именно самой

природы.