Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Диагностика и лечение опухопей надпочечников

Как известно, МКБ-10 предназначена главным обра-

зом для классификации болезней и травм, имеющих

официальный диагноз. Однако многообразие форм ее

приложения накладывает отпечаток на ее структуру,

т.к. не каждая проблема или причина обращения в

учреждения здравоохранения могут быть обозначены с

помощью официального диагноза.

В отечественной клинической практике использует-

ся общепризнанная в России клиническая классифика-

ция новообразований надпочечников, представленная

ниже.

Клиническая классификация

новообразований надпочечников

• Синдром минералокортицизма (первичный гипе-

ральдостеронизм 1-го и 2-го типов).

• Эндогенный гиперкортизолизм (синдром и болезнь

Иценко—Кушинга, АКТГ-эктопический синдром).

• Хромаффинома.

• Инциденталома (гормонально-неактивная опу-

холь).

• Вирильный синдром.

• Адренокортикальный рак.

• Редкие новообразования надпочечников (кисты,

липома, миелолипома и др.).

Не подлежит сомнению, что применение согласо-

ванных положений и терминов, приводимых в между-

народных классификациях, является важным условием

современного клинико-патологоанатомического анали-

за любых болезней человека, особенно онкологичес-

ких. Кардинальным признаком опухолей эндокринной

системы являются общие черты, характерные не только

для особенностей их тканевой и клеточной структуры,

но и для клинического проявления, течения и прогноза,

что обусловлено выработкой опухолевыми клетками

гормонов.

Синдром минералокортицизма

Синдром минералокортицизма (СМК) — собиратель-

ное понятие, обозначающее большую группу полиэти-

ологических и патогенетически неоднородных состоя-

ний, общей чертой которых является избыточная сек-

реция или усиленное действие гормонов и субстанций

с минералокортикоидным действием, что сопровож-

дается артериальной гипертензией и электролитным

дисбалансом.

Минералокортицизм считается одним из самых слож-

ных синдромов клинической эндокринологии, в равной

степени трудным для дифференциальной диагностики

и выбора тактики лечения, особенно хирургической.

Чтобы успешно решать обе эти задачи, хирургу нужно

иметь четкое представление об этиологии и патогенезе

многочисленных вариантов СМК. В этом плане наиболее

приемлема этиопатогенетическая классификация СМК,

разработанная на основе опыта хирургического лечения

и анализа современных публикаций, посвященных типо-

логии минералокортицизма. Классификация предполага-

ет разделение синдрома на:

I. Первичный гиперальдостеронизм (ПГА) 1-го типа:

• Солитарная альдостерон-секретирующая аденома (кар-

цинома) надпочечника (синдром Кона).

• Односторонняя или двусторонняя диффузно-узловая

гиперплазия клубочковой зоны надпочечников.

• Глюкокортикоид-подавляемый ПГА (семейный первич-

ный гиперальдостеронизм 1-го типа).

• Глюкокортикоид-неподавляемый ПГА (семейный пер-

вичный гиперальдостеронизм 2-го типа).

• Эктопический гиперальдостеронизм: МК-секретиру-

ющая аденома или карцинома яичников, кишечника,

щитовидной железы.

II. Первичный гиперальдостеронизм 2-го типа:

• Двусторонняя диффузная или диффузно-узловая

гиперплазия клубочковой зоны или идиопатичес-

кий гиперальдостеронизм.

• Солитарная АГ-П-реактивная АСА (ренин-реактив-

ная альдостерома).

Очевидно, что далеко не все представленные кли-

нические формы, а лишь солитарная альдостерон-секре-

тирующая аденома (карцинома) надпочечника и первичная

гиперплазия клубочковой зоны надпочечников являются

точкой приложения хирургического метода лечения,

но без понимания всех существующих аспектов СМК

нельзя адекватно подходить к лечению этой многочис-

ленной группы больных.

Клинические проявления ПГА у большинства боль-

ных проявляются классической («типичной») триадой:

гипокалиемической артериальной гипертензией, нейро-

мышечными нарушениями и почечными расстройствами.

Следует обратить внимание на тот факт, что нередко

ПГА клинически проявляется в «нетипичном» варианте,

когда отмечаются только гипокалиемическая артери-

альная гипертензия или ее сочетание с почечными или

нейромышечными нарушениями. «Типичная» картина

заболевания, как правило, отмечается у больных альдо-

стерон-секретирующей аденомой, в то время как «нети-

пичные» проявления заболевания отмечаются у пациен-

тов с двусторонней гиперплазией обоих надпочечников

при идиопатическом гиперальдостеронизме. Повышение

в крови альдостерона и снижение ренина плазмы харак-

661

Оннохирургия

терны для пациентов обеих групп, однако установлено,

что гипокалиемия при идиопатическом гиперальдосте-

ронизме отмечается редко, но всегда развивается у боль-

ных альдостеронсектертирующей аденомой. В качестве

ориентира на скрытую гипокалиемию следует исполь-

зовать ЭКГ. Довольно постоянными, хотя и неспецифи-

ческими ЭКГ-признаками гипокалиемии служат частые

желудочковые экстрасистолы, удлинение сегмента QRS,

снижение интервала ST, низкий и уплощенный зубец Т,

выраженный зубец U.

Важное значение для дифференциальной диагностики

основных вариантов первичного гиперальдостеронизма

(альдостеронсекретирующая аденома и идиопатический

гиперальдостеронизм) имеет индекс альдостерон/актив-

ность ренина плазмы, который в норме не превышает

20. У больных с идиопатическим гиперальдостеронизмом

индекс повышается в пределах 50, а при альдостеронсек-

ретирующей аденоме он значительно выше 50.

Чувствительность топических методов в диагнос-

тике варианта ПГА составляет: при УЗИ — 80—85%,

КТ— 90—95%, МРТ— 98—100%. Для топической диа-

гностики ПГА предпочтение следует отдавать МРТ ввиду

малого размера альдостером (1,0—3,5 см) надпочечни-

ка или их двустороннего гиперпластического пораже-

ния. Чувствительность радиоизотопной сцинтиграфии

надпочечников с помощью

:31

1-19-холестерола (NP-59)

сопоставима с КТ и МРТ, составляет около 90%. Но спе-

цифичность этого метода, в том числе при диагностике

односторонней микро- и макроузловой гиперплазии,

практически абсолютна, приближаясь к 100%. Это очень

важное преимущество перед КТ и МРТ, которые вполне

закономерно обладают меньшей специфичностью для

диагностики не только ПГА, но любых других гормональ-

но-активных опухолей надпочечников. Асимметричное

накопление радионуклида в ткани обоих надпочечни-

ков позволяет идентифицировать альдостеронсекрети-

рующую аденому. При идиопатическом гиперальдосте-

ронизме после введения радиоизотопа NP-59 отмечает-

ся умеренное его поглощение обоими надпочечниками

через 72—120 часов.

Радиоизотопная сцинтиграфия позволяет устано-

вить локализацию опухолей надпочечников диаметром

от 0,5 мм при АСА, а также выявить диффузную либо

диффузно-узловую гиперплазию обоих надпочечников

при идиопатическом гиперальдостеронизме. Нужно,

однако, учесть, что для проведения радиоизотопной

сцинтиграфии требуется 5—б дней, а также обязатель-

ная предварительная блокада щитовидной железы, так

как NP-59 содержит радиоактивный йод.

В затруднительных клинических случаях, когда не

удается установить вариант первичного гиперальдосте-

ронизма по клинико-лабораторным и МРТ-данным, целе-

сообразна двустронняя селективная надпочечниковая

флебография с забором крови на альдостерон и ренин.

Одностороннее повышение уровня альдостерона в 5—

8 раз в сочетании со значительным снижением концен-

трации ренина на стороне пораженного надпочечника

позволяет достоверно диагностировать АСА. Выявляемые

при двусторонней надпочечниковой гиперплазии симмет-

ричные высокие уровни альдостерона (менее чем 3-крат-

ное увеличение) свидетельствуют об ПГА.

В связи с многообразием анатомо-физиологических

вариантов СМК лечение его, несомненно, является одим

из самых трудных разделов. В то же время обоснованное

хирургическое лечение обеспечивает стойкий клиниче-

сакий эффект. В этой связи особое значение приобретает

определение показаний к оперативному вмешательству.

При истинной альдостеронсекретирующей аде-

номе методом выбора служит хирургическое лече-

ние. При идиопатическом гиперальдостеронизме, в слу-

чае выявления двусторонней гипеплазии надпочечников,

назначается терапия спиронолактонами. При недостаточ-

ной их эффективности следует добавить калийсберегаю-

щий диуретик триампур или амилорид (по 1—2 таблетки

через день). Следует иметь в виду, что препараты калия

стимулируют секрецию альдостерона, поэтому их не сле-

дует назначать, за исключением тяжелой гипокалиемии.

В случае выраженной артериальной гипертензии назна-

чают ингибиторы АПФ (каптоприл и др.).

Трудности в определении хирургической тактики

при СМК вызывает двусторонняя гиперплазия надпо-

чечников с преимущественным поражением одного

из них, в виде относительно больших (> 1 см) узлов.

Вначале проводится терапия спиронолактонами.

При отсутствии эффекта от такой терапии спустя б—

12 месяцев показано удаление наиболее измененного

надпочечника.

Предоперационная подготовка должна быть направ-

лена на максимальное устранение электролитных и гемо-

динамических расстройств. С этой целью применяются

спиронолактоны (верошпирон, альдактон), гипотензив-

ные средства (блокаторы кальциевых каналов, ингиби-

торы АПФ).

Завершающим этапом диагностики является гистоло-

гическое исследование удаленного надпочечника. При

подтверждении диагноза альдостеронсекретирующей

аденомы рекомендуется динамическое наблюдение с

периодическим (1 раз в полгода) контролем уровня элек-

тролитов крови, альдостерона и активности ренина плаз-

мы. При выявлении гиперплазии надпочечника вопрос о

дальнейшем лечении решается в зависимости от дина-

мики клинико-лабораторных показателей. Если уровень

662

Диагностика и лечение опухолей надпочечников

электролитов и альдостерона в крови близок к норме и

наметилась тенденция к уменьшению гемодинамических,

почечных и нервно-мышечных расстройств, применяется

такая же тактика как при альдостеронсекретирующей

аденоме. Если же тенденция к нормализации выраже-

на недостаточно, назначается медикаментозная терапия

верошпироном, которую дополняют ингибиторами сте-

роидогенеза, особенно в случае гиперкортизолемии или

повышенной экскреции 17-ОКС с мочой.

Синдром эндогенного

гиперкортизолизма

Он подразделяется на две формы: АКТГ-зависимый и

АКТГ-независимый. К АКТГ-зависимой форме заболева-

ния относится болезнь Иценко—Кушинга (БИК) вызы-

ваемая аденомой или гиперплазией кортикотрофов

гипофиза. От болезни Иценко—Кушинга следует отли-

чать синдром Иценко—Кушинга (СИК), когда гиперкор-

тицизм обусловлен развитием опухоли надпочечника

(кортикостеромой). Также выделяют АКТГ-эктопирован-

ный синдром, связанный с внегипофизарными опухоля-

ми, которые секретируют АКТГ и/или кортикотропин-

рилизинг-гормон (КРГ). Современные достижения гор-

монального анализа и лучевой диагностики не всегда

позволяют у больных диагностировать нозологическую

форму эндогенного гиперкортизолизма.

Клиническая картина заболевания при всех его

вариантах одинаковая: характерный «кушингоидный»

внешний вид, синюшно-багровые стрии на животе и

бедрах, центрипетальный тип ожирения,артериальная

гипертензия, выпадение волос и остеопороз, скрытый

или явный сахарный диабет. У женщин, как правило,

отмечается дисменорея или аменорея, у мужчин — раз-

личной степени нарушение потенции.

Доступным и информативным методом гормональной

диагностики эндогенного гиперкортизолизма является

исследование суточного выделения с мочой суммарных

17-ОКС. Можно говорить о повышенной эндогенной

продукции кортизола, если экскреция 17-ОКС состав-

ляет не менее 20,0 мкмоль/сут. Отсутствие подавления

уровня экскреции 17-ОКС в суточном количестве мочи,

собранном за третьи сутки приема больным 8 мг декса-

метазона, свидетельствует или о кортизолпродуцирую-

щей опухоли надпочечника, или об АКТГ-эктопическом

синдроме. Снижение уровня 17-ОКС в моче на 3-й сутки

более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем

указывает на БИК. Однако чувствительность большого

дексаметазонового теста в выявлении кортизолпроду-

цирующей опухоли составляет, по различным данным,

не более 80—85,0%, что свидетельствует о необходи-

мости адекватной интерпретации результатов теста с

другими гормональными показателями и данными мето-

дов топической лучевой диагностики.

При исследовании суточного ритма секреции корти-

зола отмечается его гиперпродукция с нарушением цир-

кадности выработки вутренние и вечерние часы. Весьма

информативным диагностическим показателем считает-

ся определение содержания адренокортикотропного

гормона (АКТГ) в плазме крови. Повышенный уровень

кортикотропина свидетельствует о болезни Иценко—

Кушинга.

Для дифференциальной диагностики различных

форм эндогенного гиперкортицизма высокоинфор-

мативна проба с кортикотропином или синактеном.

Реакция надпочечников на кортикотропин достаточно

выражена при болезни Иценко—Кушинга, а при нали-

чии кортикостеромы, и особенно адренокортикальной

карциномы, отсутствует.

Одним из эффективных методов морфофункцио-

нальной оценки изменений в надпочечниках является

сцинтиграфия с

ш

1-19-холестеролом (NP-59). Ее инфор-

мативность достигает 95%. Сцинтиграфия с использова-

нием NP-59 выполняется без дексаметазонового теста

на подавление. Изображения могут быть получены на

5—7-й день после введения радиоактивного индикато-

ра. Двустороннее поглощение предполагает надпочеч-

ную гиперплазию, а одностороннее, вторичное к контр-

латеральному, указывает на аденому. Следует отметить,

что отсутствие поглощения NP-59 при сцинтиграфии

надпочечников связано со злокачественным харак-

тером из-за недостатка поглощения радиоактивного

вещества новообразованием. Нужно лишь помнить, что

есть и другие факторы, приводящие к отсутствию двус-

торонней визуализации надпочечников (гиперхолес-

теринемия, лечение глюкокортикоидами и т.д.). Из-за

трудностей использования методики, ее дороговизны

и вышеназванных причин сцинтиграфия не приобрела

популярности даже в зарубежных учреждениях.

Топические методы исследования (чувствительность

УЗИ — 80—90%; КТ — 90—95%; МРТ — 95—98%) в со-

четании с данными лабораторного анализа позволяют в

большинстве случаев правильно диагностировать кор-

тикостерому и определить показания к хирургическому

лечению.

Единственным методом лечения, используемым

при синдроме Иценко—Кушинга, является адре-

налэктомия. Радикальное удаление опухоли без

нарушения целостности капсулы вместе с надпо-

чечником обеспечивает выздоровление опериро-

ванных больных.

663

Онкохирургия

При болезни Иценко—Кушинга операцией выбо-

ра является нейрохирургическое вмешательство:

удаление аденомы гипофиза, как правило, транс-

сфеноидально.

Феохромоцитома

(хромаффинома)

Это опухоль нейроэктодермального происхождения

из хромаффинных клеток, продуцирующих пирокате-

хиновые амины, или катехоламины (адреналин, норад-

реналин и дофамин). Наиболее компактное их распо-

ложение наблюдается в мозговом слое надпочечников,

а также по обеим сторонам аорты в месте отхождения

нижней брыжеечной артерии (орган Цуккеркандля).

Кроме того, их обнаруживают в симпатических параа-

ортальных ганглиях, стенке мочевого пузыря, в воротах

печени и почек. В 90% случаев феохромоцитома исхо-

дит из мозгового слоя надпочечников, при этом в 10%

случаев опухоли могут иметь двустороннюю локализа-

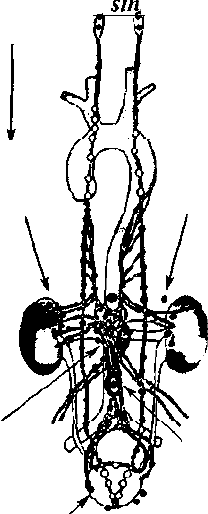

цию (рис. 1).

glandulae

dextra et.

suprarenalis

istra 4,3%

glandula

suprarenalis

dextra

51,3%

corpora

paraaortica

3,4%

glandula

suprarenalis

sinistra

36,7%

glandulae

Zuckerkandle

1,7%

vesica urinaria - 2,6%

Рис. 1. Частота и локализация хромаффинных опухолей

(по G.M. Doherty и В. Skogscid, 2000)

Феохромоциты развиваются из двух эмбриональных

зачатков — нервной трубки и ее гребешка, где стволо-

вые клетки (симпатогонии) дифференцируются на сим-

патобласты и хромаффинобласты. В результате такого

сложного развития практически все структуры симпато-

адреналовой системы наряду с симпатоцитами содержат

и хромаффинные клетки, а в местах их компактного

скопления всегда имеются и симпатоциты. Именно этим

объясняется разнообразие гистологической структуры

феохромоцитомы и возможность происхождения ее из

нехромаффинных структур. Таким образом, катехола-

минсекретирующими новообразованиями могут быть:

феохромоцитомы — опухоли мозгового вещества надпо-

чечников и вненадпочечниковой хромаффинной ткани;

нехромаффинные феохромоцитомы (параганглиомы);

хемодектомы — опухоли из клеток с хеморецепторной

функцией. Два последних вида опухолей могут секрети-

ровать катехоламины, но сравнительно редко сопровож-

даются артериальной гипертензией. Их обнаруживают в

брюшной полости, грудной клетке, в области шеи и даже

в полости черепа.

В патогенезе развивающихся расстройств у больных

феохромоцитомой решающее значение имеют гипер-

продукция катехоламинов и периодический их выброс в

кровоток. В подавляющем большинстве случаев опухоли

продуцируют преимущественно норадреналин. В основе

механизма действия катехоламинов лежит их способ-

ность связываться с адренорецепторами на мембране

клеток и воздействовать на внутриклеточные фермент-

ные системы: «аденилатциклаза — циклический адено-

зинмонофосфат» и «гуанилатциклаза— циклический

гуанозинмонофосфат». Норадреналин оказывает воз-

буждающее действие на альфа-1- и бета-1-адреноре-

цепторы, при этом повышается как систолическое, так и

диастолическое АД. Возбуждение альфа-1-рецепторов

резистивных сосудов ведет к быстрому уменьшению их

просвета (спазму) и резкому увеличению общего пери-

ферического сопротивления. Кардиотропное действие

норадреналина связано с воздействием на бета-1-рецеп-

торы сердца, однако оно маскируется рефлекторным

повышением тонуса блуждающих нервов в ответ на

повышение АД. Поэтому у отдельных больных может

наблюдаться даже брадикардия. В подавляющем боль-

шинстве случаев уровень норадреналина во время

криза в десятки раз превышает норму. Такое чрезмер-

ное раздражение бета-1-адренорецепторов, как правило,

сопровождается увеличением частоты сердечных сокра-

щений и разовой производительности сердца.

Адреналин оказывает возбуждающее действие пре-

имущественно на альфа-2- и бета-2-адренорецепторы.

Воздействие на альфа-2-адренорецепторы приводит к

664

Диагностика и лечение опухолей нодпочечнинои

спазму сосудов кожи и слизистых оболочек, органов

брюшной полости, в меньшей степени — сосудов скелет-

ной мускулатуры. Возбуждение 6ета-2-рецепторов ведет

к расширению просвета бронхов, кишечника и резистив-

ных сосудов, усилению гликогенолиза в гепатоцитах. В то

же время весьма ощутимо влияние адреналина на бета-

1-рецепторы сердца: внезапный выброс его в кровоток

сопровождается тахикардией и резким увеличением

разовой производительности сердца, при этом отмечает-

ся быстрый подъем систолического АД, диастолическое

же давление повышается незначительно или вовсе не

меняется за счет расширения резистивных сосудов.

Под воздействием катехоламинов происходит гидро-

лиз триглицеридов до свободных жирных кислот, окис-

ление которых требует большого количества кислоро-

да, а это, в свою очередь, повышает общую потребность

тканей, втом числе и миокарда, в кислороде. В норме

липолитическому действию катехоламинов препятству-

ет инсулин, инактивируя липопротеиновую липазу. При

гиперкатехоламинемии эффект инсулина уменьшается,

вследствие чего возрастают гипергликемия и липолиз.

Катехоламины оказывают разобщающее действие

на процессы дыхания и фосфорилирования в митохон-

дриях, в результате нарушается электролитный баланс

в клетках миокарда, в частности, выход ионов калия из

митохондрий в цитоплазму. При нарушенном электро-

литном балансе возникают аритмии.

Описанные процессы приводят к развитию обрати-

мых и необратимых изменений в мышце сердца, к так

называемой «катехоламиновой миокардиодистрофии»,

а иногда и к развитию инфарктов при отсутствии пора-

жения коронарных сосудов. Характерными для феохро-

моцитомы являются атеросклероз аорты, фибромуску-

лярная дисплазия мышечного слоя артериол, раннее

поражение мелких артерий головного мозга, нижних

конечностей, желудочно-кишечного тракта, легких,

почек, глазного дна. Возможен также тромбоз микро-

циркуляторного русла с некрозами внутренних органов

и гангреной нижних конечностей вследствие активации

свертывающей системы. Спазм сосудов на периферии

и централизация кровообращения сопровождаются

выходом жидкости из сосудистого русла, развивается

гиповолемия. Катехоламиновая миокардиодистрофия

способствует снижению сократительной способности

миокарда. Развивающаяся при этом левожелудочковая

недостаточность приводит к повышению давления в

малом круге кровообращения и отеку легких.

Прочие системные нарушения: вегетативные, абдо-

минальные, гематологические симптомы, ретинопатия,

расстройство психики и памяти, неврастения и др. свя-

заны с колебаниями АД.

Таким образом, при феохромоцитоме органы и ткани

организма человека подвергаются как непосредс-

твенному воздействию катехоламинов со стимуляци-

ей альфа- и бета-адренорацепторов, так и влияниям,

обусловленным нарушениями сосудистого тонуса и

кровообращения. Прогрессирование гемодинамических

нарушений с развитием сердечной недостаточности без

адекватного лечения приводит к летальному исходу.

Вариабельность характера артериальной гипертен-

зии в сочетании с разнообразными нервно-вегетатив-

ными расстройствами создает объективные трудности

в диагностике катехоламинпродуцирующих опухолей.

В распознавании хромаффиномы, наряду с клинической

картиной, большое значение имеет оценка характера

экскреции катехоламинов и их дериватов с суточной

мочой, прежде всего, ванилилминдальной кислоты и

метанефринов. Точность метода достигает 96%. Такие

исследования рекомендуется проводить не менее 4

раз. Кроме того, широкое распространение в России

приобрело исследование катехоламинов в моче, соб-

ранной в течение 3 часов после гипертонического криза.

Высокочувствительным методом является определе-

ние катехоламинов и их метаболитов в плазме крови.

Достоверным свидетельством является повышение

уровня катехоламинов в плазме крови в 3 и более раза.

Определение сывороточного хромогранина А счита-

ется более чувствительным тестом, в сравнении с опре-

делением катехоламинов, но не отличается высокой

специфичностью, являясь маркером пептидобразующих

нейроэндокринных опухолей, он высвобождается в

мозговом слое надпочечников и симпатических ней-

ральных гранулах вместе с кзтехоламинами.

В качестве скрининг-теста на катехоламинсекретирую-

щую опухоль используется определение в крови и в моче

суммарных (конъюгированных и свободных) метоксина-

минов: метанефрина и норметанефрина. Характерная

клиническая картина и повышенная экскреция кате-

холаминов с суточной мочой дает основание для

предварительного диагноза хромаффиномы и поста-

новки вопроса о локализации опухоли.

Обнаружение опухоли осуществляется, как правило,

с помощью УЗИ, КТ и МРТ, что позволяет практически во

всех наблюдениях поставить правильный топический

диагноз. Если новообразование более 10 мм в диамет-

ре, то чувствительность этих методов приближается к

100%. Диагностическая ценность КТ и МРТ повышается

контрастным усилением, что может привести к развитию

гипертонического криза. Поэтому необходимо создание

альфа-адренергической блокады.

В настоящее время в медицинскую практику внед-

рен ряд новых диагностических методик, позволяющих

665

Онкохирургия

почти в 100% случаев выявить хромаффиному любой

локализации. Так весьма эффективной является сцинти-

графия с метайодобензилгуанидином (МИБГ), меченным

радиоактивным йодом. По химической структуре этот

препарат напоминает норадреналин и при внутривенном

введении поступает в адренэргические структуры. Через

24 часа нормальная хромаффинная ткань освобождается

от препарата, в опухоли же он задерживается до 4 суток

и более. Преимуществом метода является возможность

выявить хромаффиному, а также ее метастазы любой

локализации, в том числе гормонально-активные.

В последнее время используется соматостатин-рецеп-

торное исследование с меченым октреотидом. В 73%

феохромоцитомы содержат соматостатиновые рецепто-

ры, с которыми легко связывается меченый октреотид.

Метод особенно эффективен для выявления метастазов

в легких и лимфатических узлах. В то же время уста-

новить диагноз феохромоцитомы на основании только

октреосканирования во всех случаях не представляется

возможным, поскольку некоторые другие опухоли, в час-

тности нейробластомы, также могут содержать сома-

тостатиновые рецепторы. Существует мнение, что такие

рецепторы имеются только в доброкачественных опухо-

лях. Если это предположение подтвердится, то октрео-

сканирование окажется ценным методом в определении

прогноза хирургического лечения хромаффиномы.

Ангиография применяется сравнительно редко, когда

неинвазивные методы оказались малоинформативны-

ми. При этом пациентам должны назначаться блокаторы

альфа-адренергических рецепторов с целью профилакти-

ки гипертонических кризов. Бета-блокаторы целесообраз-

ны у больных с тахиаритмиями, при опухолях, выделяющих

адреналин. Артериография должна включать верхние,

средние и нижние надпочечные артерии. Селективные

венографии вен брюшной полости, таза и груди бывают

эффективны для диагностики маленьких опухолей, как

надпочечной локализации, так и эктопированных.

Необходимым принципом клинико-лабораторной и

лучевой диагностики, в том числе «немых» хромаффи-

ном, является дублирование (целенаправленное после-

довательное выполнение необходимых исследований).

Использование системного подхода обеспечивает пос-

тоянное совершенствование диагностического алгорит-

ма и новых лечебных технологий.

Генетические исследования у больных с хромаф-

финомой и всех членов их семьи целесообразны при

синдромах МЭН II типа. Они заключаются в изучении 10

и 11 экзонов RET-протонкогена Х-хромосомы методом

ПЦР-амплификации и прямого секвестрирования. При

генетическом верифицированном диагнозе у членов

семьи больного показано ежегодное топическое и лабо-

раторное обследование для раннего выявления феохро-

моцитомы и прочих проявлений МЭН II типа.

Оперативное вмешательство является единс-

твенным способом лечения больных катехоламин-

продуцирующими опухолями. Вместе с тем в лечении

пациентов, до удаления опухоли, важное значение

имеет диагностика и купирование гиперкатехолами-

нового криза. Помощь должна быть оказана как можно

быстрее, поскольку такой криз часто заканчивается

тяжелыми осложнениями и даже гибелью больного.

Алгоритм лечения гиперкатехоламинового криза при-

веден в таблице 2.

При подготовке к операции в настоящее время наря-

ду с адреноблокаторами, а точнее вместо них, с успехом

используют ингибитор синтеза катехоламинов альфа-

метилтирозин, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ.

Такая тенденция связана с тем, что традиционная под-

готовка с помощью адреноблокаторов, по некоторым

данным, сопровождается более тяжелой гипотонией,

развивающейся во время операции сразу после уда-

ления опухоли. Считается также, что гипотония в этих

случаях часто бывает резистентна к инфузионной и

медикаментозной терапии. Весьма эффективным явля-

ется контроль за гемодинамикой в процессе удаления

феохромоцитимы не адренолитиками, а при помощи

сернокислой магнезии, блокаторами кальциевых кана-

лов, соматостатином, аденозином, лидокаином.

Обязательным условием проведения адреналэкто-

мии при феохромоцитоме является наличие инъекцион-

Таблица 2. Алгоритм лечения гиперкатехоламинового криза

Основная терапия

Синдромная терапия

Диагностика и контроль

1. Внутривенно erpyiiiio 1 мл 1% раствора тро-

natJKMia (режипша) п 10 мл изотонического

раствора NaCl. Повторять введение каждые 5

минут до купирования криза

или

Внутривенная медленная инфуаии 25 мг нит-

ропруссида натрия, разведенного в 200 мл 5%

раствора глюкозы

1. Придать больному положение

полусидя

2. При тахикардии > 120 в минуту

внутривенно струимо 1 м.ч 0,1%

раствора анаприлнпа в 10 мл

изотонического раствора NaCl

(только после альфа-адрснобло-

каторов)

1. Непрерывно измерять АД

2.

ЭКГ (лучше кардномопнтор)

3.

Определить гликемию экс-

пресс-методом

ббб

Диагностика и пачрнир апухапсй надпо'тчников

ных препаратов режитина (тропафена) или пирроксана.

Следует помнить о склонности больных с феохромоци-

томой к непредсказуемым реакциям типа гипертоничес-

кого криза или состояния неуправляемой гемодинамики

в ответ на введение различных антигипертензивных,

седативных и других лекарств. Поэтому необходимо,

чтобы, начиная с премедикации, тем более в ходе

операции, особенно в момент мобилизации и уда-

ления опухоли, альфа-адреноблокаторы были у

анастезиолога не просто «под рукой», а буквально

«на конце иглы». Наименьший риск гемодинамических

расстройств во время вводного и базисного наркоза

связан с применением кетамина, нейролептиков (фен-

танил, дроперидол), дифлюрана.

Отдельно следует остановиться на параганглиомах,

т.к. с учетом их местоположения существует опасность

серьезных кровотечений. Поскольку 40% этих опу-

холей злокачественные, необходимо обязательное

удаление лимфатических узлов и, конечно, метаста-

зов в печени. При данной патологии всегда существует

вероятность повторных операций.

Инциденталомы

Инциденталомы («гормонально-неактивные» опухо-

ли) надпочечников — образования, обнаруженные при

УЗИ, КТ или МРТ случайно или в результате обследова-

ния по поводу болезни, потенциально связанной с пато-

логией надпочечников (например, ожирение, гиперто-

ния). Благодаря современным методам лучевой и лабо-

раторной диагностики в последние годы повысилась

частота выявления больных гормонально-неактивными

опухолями надпочечников до развития клинических

проявлений и гемодинамических нарушений. Их истин-

ное число составляет 20% от всех новообразований

надпочечников. Однако этот диагноз приемлем лишь на

догоспитальном этапе, т.к. после обследования в усло-

виях специализированного хирургического стациона-

ра удается диагностировать «пре-альдостерому, «пре-

кортикостерому», «немую» феохромоцитому. Именно

поэтому артериальная гипертензия, развившаяся за

небольшой промежуток времени, служит поводом для

исследования гормонального фона и оценки надпо-

чечников лучевыми методами, т.е. требует проведения

исчерпывающей дифференциальной диагностики.

УЗИ, КТ — наиболее доступные скрининговые и

сравнительно недорогие методы исследования, однако

оценка их информативности различна и составляет от

75 до 90%. Может быть использована тонкоигольная

аспирационная биопсия (ТАБ). Однако цитологическое

исследование материала, полученного при ТАБ, не поз-

воляет выявлять такие неоспоримые дифференциаль-

ные признаки злокачественного процесса, как прорас-

тание капсулы и ангиоинвазию. Поэтому использование

ТАБ опухолей надпочечников должно быть строго огра-

ничено случаями крупных новообразований (> 5 см).

С целью дифференциальной диагностики между

случайно выявленными доброкачественными и злока-

чественными опухолями надпочечников использует-

ся сцинтиграфия надпочечников с радиофармацевти-

ческим препаратом (РФП) NP-59. Увеличенный захват

РФП опухолевыми образованиями, выявленными пре-

дыдущими исследованиями (УЗИ, КТ), предполагает

наличие доброкачественной или узловой гиперпла-

зии. Отсутствие накопления РФП, снижение накопления

или беспорядочный захват РФП более характерны для

деструктивных процессов либо таких опухолей, как

карциномы, метастазы, адреномедуллярные опухоли,

кисты. Чувствительность этой методики для образова-

ний диаметром более 2 см составляет 75%, специфич-

ность — 100%.

При оценке гормональной активности опухоли про-

водится исследование уровней кортизола в перифе-

рической крови и суточной моче, определение суточ-

ного ритма секреции кортизола, а также проводится

дексаметазоновый тест (1 или 2 мг дексаметазона).

Определение концентрации альдостерона и активности

ренина плазмы крсви, уровня калия сыворотки крови

способствует выявлению синдрома первичного гипе-

ральдостеронизма. Для исключения феохромоцитомы

необходимо исследовать уровень катехоламинов крови

или их метаболитов в суточной моче, а в ряде случаев

проведение сцинтиграфии с

ш

1 или

ш

1-метайодбензил-

гуанидином.

Важным является определение предшественников

кортикостероидов (кортикостерона, 17-гидроксипро-

гестерона, дезоксикортикостерона, тестостерона, 11-

дезоксикортизола и др.) плазмы крови с помощью мето-

да обращеннофазовой высокоэффективной жидкостной

хроматографии. Проведенные гормональные исследова-

ния в ряде случаев позволяют выявлять так называемые

преклинические формы (синдрома Иценко—Кушинга,

синдрома Кона, «немую» феохромоцитому), когда име-

ющиеся гормональные сдвиги недостаточны для разви-

тия развернутой клинической картины.

Таким образом, наличие субклинической гормо-

нальной активности инциденталомы, признаков

злокачественного роста (неоднородность структу-

ры, бугристые контуры, очаги распада), а в ряде

случаев значительные размеры опухоли с компрес-

сией прилежащих органов определяют целесооб-

разность выполнения адреналэктомии.

667

Онкохирургия

Вирильный синдром

Вирильный синдром (андростерома) — гормональ-

но-активная опухоль сетчатой зоны коркового вещес-

тва надпочечников, характеризующаяся повышенной

продукцией андрогенов и их метаболитов. По отно-

шению ко всем опухолям надпочечников частота анд-

ростеромы не превышает 3,2%. Встречается у женщин

в два раза чаще, чем у мужчин. В основе ее клиничес-

ких проявлений — избыточная продукция надлочеч-

никовых андрогенов, из которых основными являются

дегидроэпиандростерон (ДЭА), андростендион, 11-0Н-

андростендион и тестостерон. Андростендион обладает

большей андрогенной активностью, чем ДЭА, но в 5 раз

меньшей, чем тестостерон.

Избыточная продукция надпочечниковых андрогенов

приводит к выраженному вирильному эффекту, который

проявляется у женщин и девочек явлениями дефемини-

зации и маскулинизации,у мальчиков — ранним половым

созреванием. У взрослых мужчин клинические проявле-

ния андростеромы выражены в меньшей степени.

Андростеромы, продуцирующие только андрогены,

встречаются достаточно редко, обычно обнаруживают

опухоли смешанные, секретирующие и другие гормоны,

в частности глюкокортикоиды (кортикоандростерома).

Соответственно и клиническая картина характеризу-

ется не только вирилизмом, но и симптомами, обус-

ловленными гиперкортизолемией, с преимущественным

эффектом того или иного стероидного гормона.

Клинические проявления андростеромы могут

характеризоваться клинической картиной, в одних слу-

чаях сходной с гермафродитизмом, врожденной вири-

лизирующей гирпеплазией (ВВГ) коры надпочечников,

в других синдромом и болезнью Иценко—Кушинга с

вирильными проявлениями.

В отличие от гермафродитизма («ложного»), при

котором вторичные половые признаки формируются

в периоде полового созревания, при андростероме у

девочек признаки вирилизации появляются уже в ран-

нем возрасте. Чем позднее диагностирована андросте-

рома, тем более выраженный мужской тип телосложения,

инволюция молочных желез. Менструации вообще не

появляются либо, начавшись, через некоторое время

прекращаются.

Врожденную вирилизирующую гиперплазию коры

надпочечников можно исключить на основании анализа

клинических проявлений, отмечаемых сразу после рож-

дения ребенка. Показательна реакция при проведении

большого дексаметазонового теста по Лиддлю — у

больных с ВВГ отмечается выраженное снижение экс-

креции 17-КС с мочой.

При синдроме и болезни Иценко—Кушинга, несмот-

ря на нередко имеющиеся вирильные проявления, доми-

нирует картина гиперкортизолизма с характерными

для него признаками. При андростероме, как правило,

не бывает гипокалиемии, миастенического синдрома,

стрий на животе и бедрах, остеопороза, высокой арте-

риальной гипертензии.

Маскулинизирующие опухоли половых желез (арре-

нобластома, лейдигома и др.) имеют клиническую кар-

тину, сходную с клинической картиной андростеро-

мы. В крови и моче выделяется повышение ДГА, тесто-

стерона, 17-КС. При УЗИ, КТ и МРТ выявляется опухоль

яичников, что является определяющим при дифферен-

циальной диагностике андростеромы.

Лечение андростеромы только хирургическое.

Больные, как правило, не нуждаются в проведении

специальной предоперационной подготовки и в пос-

ледующей заместительной гормональной терапии.

Адренокортикальный рак

Значительные трудности диагностики до операции

представляют больные со злокачественными пораже-

ниями надпочечников, которые в большинстве случаев

протекают бессимптомно. Повышение уровня дегидро-

эпиандростерона-сульфата в сыворотке крови (чувстви-

тельность— 55%), изменение соотношения кортизола

(F) к кортизону (Е) в сторону повышения соотношения

(норма 2,0—4,5 усл. ед), а также выявление опухоли

более 8 см в диаметре неоднородной структуры, с буг-

ристыми контурами, очагами распада, кальцификатами

и плотностью +50 — +60 ед. Хаунсфильд (повышение

плотности на 10—15 ед. Хаунсфильд после внутривен-

ного введения омнипака) свидетельствуют о злокачес-

твенной природе опухоли (р < 0,05). Чувствительность

лучевых методов диагностики злокачественного пора-

жения надпочечников составляет: УЗИ — 75—80%;

КТ— 80—90%; МРТ— 90—95%.

Дифференциальная топическая диагностика адре-

нокортикального рака трудна. Тонкоигольная аспира-

ционная биопсия информативна лишь у 75—85% боль-

ных, а чувствительность составляет 54—83%. Наиболее

информативной методикой выявления адренокортикаль-

ного рака является позитронно-эмиссионная томография

(ПЭТ). В основе принципов ПЭТ лежит использование

радиофармпрепаратов, таких как ПС-метионин, 18 FDG

и др. Установлено, что клетки злокачественных опу-

холей, в отличие от нормальных, способны интенсивно

сбраживать глюкозу. Согласно экспериментальным дан-

ным, в поверхностных мембранах опухолевых клеток

имеются ферменты, обладающие высоким сродством к

668

Диагностика и печение опухолей надпочечников

глюкозе, благодаря чему эти клетки способны усваивать

глюкозу из плазмы, даже если ее концентрация очень

низка. Исследования углеводного обмена с применением

ПЭТ и использованием 18-фтордезоксиглюкозы показы-

вают, что чувствительность этого метода в обнаруже-

нии злокачественного роста близка к 100%. Особенно

высокой информативностью обладает совмещение ПЭТ с

одномоментным проведением спиральной компьютерной

томографии. В то время как спиральная компьютерная

томография позволяет произвести детальнейшую топи-

ческую диагностику исследуемой области, при помощи

ПЭТ появляется возможность оценить течение метаболи-

ческих процессов «in vivo». Таким образом, получается

совмещенное изображение анатомической области с про-

текающими метаболическими процессами (ПЭТ/СКТ).

Единственным методом лечения адренокорти-

кального рака является хирургический — расши-

ренная или комбинированная адреналэктомия.

Показания к операции у пациентов с IV стадией заболе-

вания весьма сомнительны из-за низкой послеопераци-

онной выживаемости. Наличие отдаленных метастазов

адренокортикального рака у пожилых пациентов явля-

ется противопоказанием к операции, у молодых паци-

ентов одиночный метастаз не должен быть противопо-

казанием к операции. Дооперационная химиотерапия

митотаном (хлодитаном) в дозе 8—12 г/сутки показана

в двух случаях: при наличии отдаленных метастазов и

выраженной гиперкортизолемии. Курс лечения продол-

жается в среднем 2 месяца. Используют также произ-

водные кетоконазола (низорал 400 мг/сут.).

Прогноз (исход) заболевания зависит в основном

от стадии опухоли. Так, у больных с I и II стадиями

рака длительная выживаемость (в течение 5 лет)

составляет соответственно 80 и 50%, а у пациентов

с III—IV стадиями — 20 и 10%.

Редкие новообразования

надпочечников

Кисты надпочечников встречаются очень редко

(менее 1%). Большинство надпочечниковых кист либо

эндотелиальные (лимфангиоматозные или ангиоматоз-

ные), либо псевдокисты, возникшие после кровоизлия-

ний в нормальную или опухолевую ткань. Большие кисты

можно пропальпировать в виде образований в брюшной

полости. Они могут вызывать ноющие боли или симптомы

сдавления органов ЖКТ. Из методов диагностики кист

надпочечников наиболее оптимальны КТ и МРТ.

Миелолипома. Опухоль состоит из зрелой жировой

клетчатки и большего или меньшего количества кост-

но-мозговой гемопоэтической ткани. Как правило, мие-

лолипома гормонально неактивна и диагностируется

лишь посмертно с частотой 0,013—0,2%. Гораздо реже

миелолипома верифицируется прижизненно, и при этом

только после операции. Встречается чаще у лиц пожи-

лого возраста. В то же время Ishikoma H. et al. (1981)

описали миелолипому у 20-летнего мужчины. Самую

большую из обнаруженных миелолипом (28 х 17 х 11 см)

описали Shah MJ. et al. (1989).

Липома надпочечника — еще более редкое заболе-

вание. Публикации о липоме надпочечника ограничи-

ваются сообщениями об одном или двух наблюдениях.

Выявленные опухоли были небольшой величины 1,0

или 1,5 см.

Частота сосудистых опухолей надпочечников точно

не известна. Эти опухоли редко достигают больших раз-

меров. Описаны случаи двухсторонних злокачествен-

ных сосудистых опухолей надпочечников.

Имеются единичные сообщения о лимфоме надпочеч-

ников. Лимфома состоит из крупных гемопоэтических кле-

ток с примесью плазматических и зрелых лимфоцитов.

К редким опухолям надпочечников относится также

ганглионеврома, которая развивается, как правило,

в юношеском возрасте. При морфологическом исследо-

вании выявляются шванновские и ганглиозные клетки.

Хирургическое лечение

Оперативное лечение больных с заболеваниями

надпочечников остается одним из сложных разделов

хирургии, являясь единственным радикальным методом

при оказании им медицинской помощи. Современная

хирургическая эндокринология базируется исключи-

тельно на обоснованном индивидуальном подходе к

выбору доступа к надпочечнику и техники адреналэк-

томии (АЭ). Поэтому в настоящее время люмботомия,

лапаротомия крайне редко используются в специали-

зированных учреждениях, где и должны оперировать-

ся больные с опухолевыми поражениями надпочечни-

ков. Убедительно доказанным научно-практическим

фактом является использование торакофренотомии

в 10-м межреберье как доступа выбора при открытых

(традиционных) вмешательствах. Лапаротомия допус-

тима для расширенных (сочетанных) и/или повторных

оперативных вмешательств при рецидиве опухоли

надпочечника, метастатическом поражении печени

и других органов брюшной полости и забрюшинного

пространства.

Люмботомия в условиях использования совре-

менных хирургических технологий имеет по сущест-

ву историческое значение. «Золотым» стандартом в

669

Онкохирургия

хирургии надпочечников является эндовидеохирур-

гическая АЭ, показаниями для которой являются:

доброкачественные гормонально активные опухо-

ли (кортикостерома, андростерома, феохромоци-

тома не > 5 см), которые обуславливают развитие

тяжелых гормональных и обменных нарушений,

приводят к расстройству сердечно-сосудистой сис-

темы, изменяют социальный фон, представляют

онкологическую настороженность; инциденталомы

(гормонально-неактивные опухоли, кисты, липомы,

миелолипомы), размеры которых не превышают

8 см в диаметре.

Противопоказаниями к эндовидеохирургической АЭ

являются: злокачественные опухоли надпочечников;

размеры новообразования > 8 см в диаметре; феохро-

моцитомы более 5 см в диаметре; общие противопо-

казания к эндовидеохирургическим вмешательствам у

больных с тяжелыми соматическими заболеваниями.

Торакофренотомия в X межреберье. Положение

больного лежа на боку, противоположном стороне

вмешательства, с разгибанием туловища в пояснич-

ной области при помощи валика или путем опускания

головного и ножного концов операционного стола.

Хирург и «второй» ассистент становятся со стороны не

оперируемого надпочечника, «первый» ассистент —

напротив хирурга. Разрез кожи по X межреберью от

паравертебральной до передней подмышечной линии.

Выполняется заднебоковая торакотомия в X межре-

берье, отступив кнаружи от длинных мышц спины с

частичным пересечением широчайшей мышцы, рассече-

нием межреберных и косых мышц живота без вскрытия

брюшной полости. Операционный разрез расширяется

торакальным ранорасширителем. Френотомия выпол-

няется в области реберно-диафрагмального синуса по

заднему скату поясничной части диафрагмы. Между

лигатурными «держалками» проводится разрез длиной

10—12 см от латеральной ножки диафрагмы и вент-

ральнее вдоль реберного края, отступив от него 3 см.

В результате разведения печеночными зеркалами краев

диафрагмальной раны создается оптимальная экспози-

ция операционного поля.

При правосторонней АЭ путем тупой препаров-

ки, опускаясь вниз вдоль нижней полой вены, после

вскрытия околопочечной фасции достигается правый

надпочечник. Учитывая тот факт, что короткая цент-

ральная вена правого надпочечника выходит на пере-

днюю поверхность железы, чаще на границе средней

и верхней трети, и впадает в латеральную или заднюю

поверхность нижней полой вены, с целью профилакти-

ки кровотечения целесообразно адреналзктомию начи-

нать с лигирования этой вены. Прежде чем осуществить

это, необходимо обнажить переднюю поверхность над-

почечника, которая иногда находится в очень тесной

связи с нижнезадней поверхностью печени и пече-

ночными венами. Чаще всего между ними находится

выраженная прослойка жировой клетчатки, поэтому

обнажить ее легко удается тупым путем. Затем осво-

бождается часть стенки нижней полой вены выше и

ниже места впадения центральной вены надпочечника

и тем самым формируется площадка с хорошо види-

мыми этими сосудами. После пересечения и перевяз-

ки центральной вены уже нетрудно мобилизовать и

удалить надпочечник с опухолью и лигировать мелкие

надпочечниковые сосуды.

Левосторонняя A3 с технической точки зрения

проще в связи с отсутствием трудностей при лигиро-

вании центральной вены, которые существуют при

удалении правого надпочечника. После рассечения

околопочечной фасции почка смещается книзу, у ее

верхнего полюса и медиального края выделяются со

всех сторон левый надпочечник и его центральная

вена. Последнюю удобнее обнаружить после смещения

надпочечника с почкой ретрактором в вентральном

направлении. Выделенная центральная вена и впада-

ющая в нее нижняя диафрагмальная вена лигируются

и пересекаются.

Дальнейшие этапы операции, как справа, так и

слева, не различаются. После удаления надпочечника

и тщательного гемостаза забрюшинное пространство

санируется и дренируется широким дренажом через

контрапертуру ниже XII ребра между лопаточной и

задней подмышечной линиями. Рассеченная диафраг-

ма ушивается П-образными швами с формированием

дубликатуры. Плевральная полость дренируется через

контрапертуру в X межреберье по задней подмышеч-

ной линии (дренаж укладывается по заднему скату

диафрагмы). Далее производится послойное ушивание

раны (межреберная рана ушивается субкостальными

двумя лавсановыми швами) с расправлением легкого на

вдохе и эвакуацией воздуха из плевральной полости,

что обязательно подтверждается рентгенологическим

исследованием. Активная аспирация (10—15 мм вод-

ного столба) при небольшом количестве отделяемого,

отсутствии газа в плевральной полости и расправ-

ленном легком продолжается не более 1—2-х суток.

Забрюшинный дренаж удаляется на 3—4-е сутки при

отсутствии противопоказаний.

Выполнение адреналэктомии с использованием

торакофренотомии позволяет снизить частоту интра-

и послеоперационных осложнений. Многие авторы

подчеркивают преимущество этого доступа в том, что

при небольшой глубине раны хорошо обнажается над-

670