Щелкачев В.Н. Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации: Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

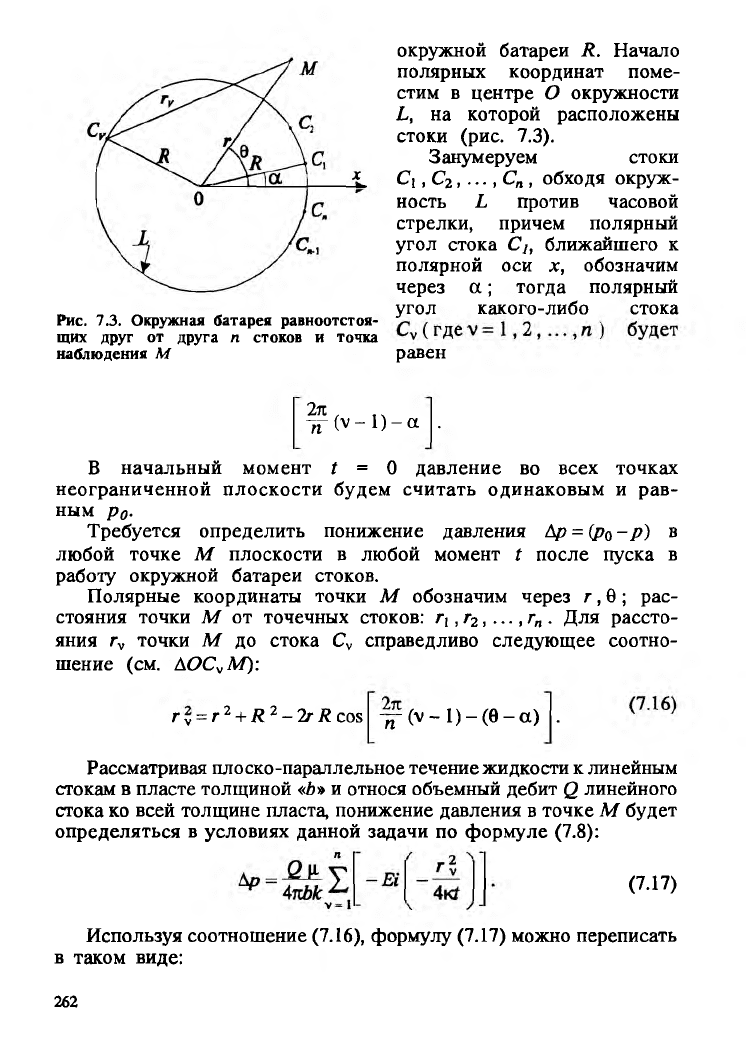

окружной батареи R. Начало

полярных координат поме

стим в центре О окружности

L, на которой расположены

стоки (рис. 7.3).

Занумеруем стоки

стоки

* С{, С2,..., Сп , обходя окруж-

Рис. 7.3. Окружная батарея равноотстоя

щих друг от друга п стоков и точка

наблюдения М

ность L против часовой

стрелки, причем полярный

угол стока С/, ближайшего к

полярной оси х, обозначим

через а ; тогда полярный

угол какого-либо стока

равен

2к / 14

ТГ (v - 1 )-а •

В начальный момент t = 0 давление во всех точках

неограниченной плоскости будем считать одинаковым и рав

ным ро.

Требуется определить понижение давления Ар = {р0-р) в

любой точке М плоскости в любой момент t после пуска в

работу окружной батареи стоков.

Полярные координаты точки М обозначим через г, 0; рас

стояния точки М от точечных стоков: гх,г2, ..., гп. Для рассто

яния rv точки М до стока Cv справедливо следующее соотно

шение (см. АОС^М):

Рассматривая плоско-параллельное течение жидкости к линейным

стокам в пласте толщиной «Ь» и относя объемный дебит Q линейного

стока ко всей толщине пласта, понижение давления в точке М будет

определяться в условиях данной задачи по формуле (7.8):

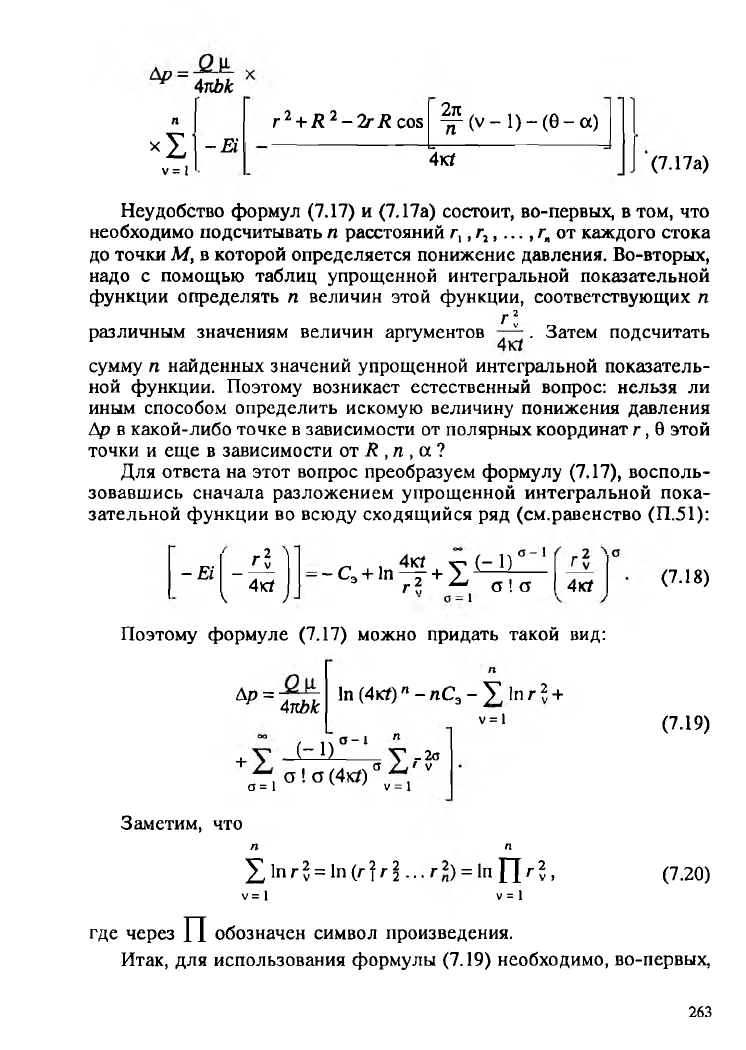

Используя соотношение (7.16), формулу (7.17) можно переписать

в таком виде:

rv = r2 + # 2-2/*/?cos ~rt"(v- 1)-(0-а) .

(7.17)

П

* 1

V = 1

-т

r2 + R2-2rRcos

^ ( v - l) - ( O - a )

4\ct

Неудобство формул (7.17) и (7.17а) состоит, во-первых, в том, что

необходимо подсчитывать п расстояний rltr2i ... ,гп от каждого стока

до точки Му в которой определяется понижение давления. Во-вторых,

надо с помощью таблиц упрощенной интегральной показательной

функции определять п величин этой функции, соответствующих п

Г1

различным значениям величин аргументов . Затем подсчитать

сумму п найденных значений упрощенной интегральной показатель

ной функции. Поэтому возникает естественный вопрос: нельзя ли

иным способом определить искомую величину понижения давления

Др в какой-либо точке в зависимости от полярных координат г, 0 этой

точки и еще в зависимости от R , п , a ?

Для ответа на этот вопрос преобразуем формулу (7.17), восполь

зовавшись сначала разложением упрощенной интегральной пока

зательной функции во всюду сходящийся ряд (см.равенство (П.51):

- Ei

г 2 ')

• V

“ 4 Kt

V )

о -1

_ , 4 Kt V (- 1)

— — Сэ + In г- + X .

г I — a ! a

4к*

(7.18)

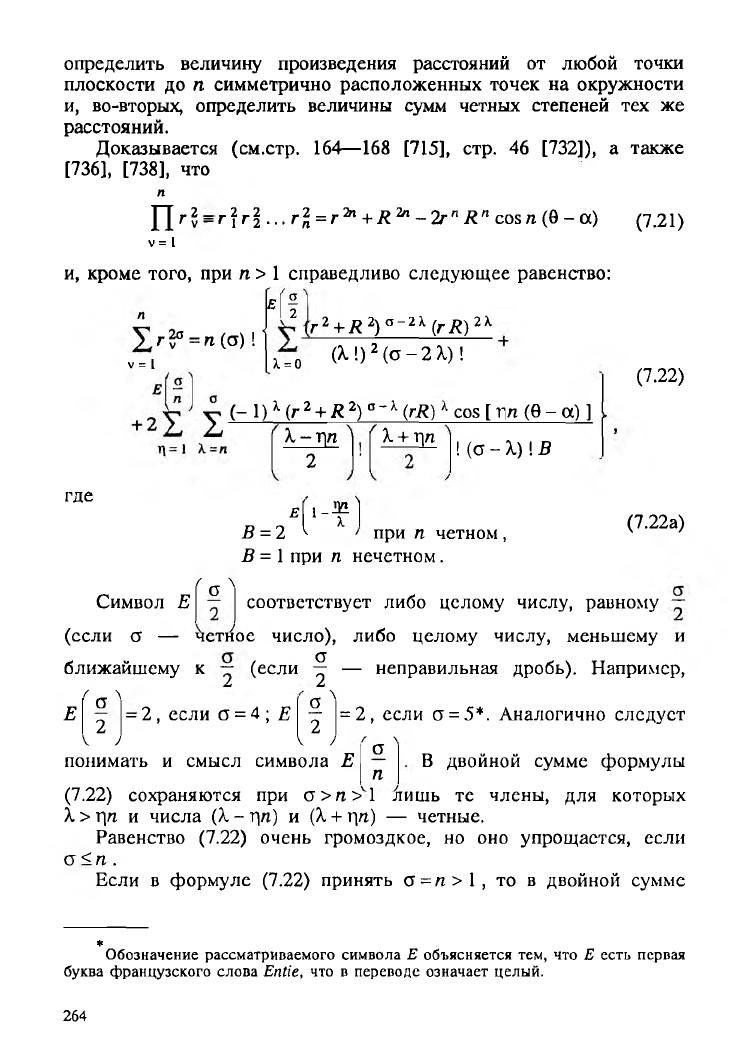

Поэтому формуле (7.17) можно придать такой вид:

Д/> =

АпЬк

_Ы 1

+ с ! a (4icf)

0=1 4 ' V = 1

In (4)tf)л - пСэ - ]Г In г 2 +

п

О

V = 1

О - 1

-2с

' V

(7.19)

Заметим, что

п п

Х1пг5 = 1п (г?г1...г2) = 1п П г ?. (7.20)

V = 1 V = 1

где через П обозначен символ произведения.

Итак, для использования формулы (7.19) необходимо, во-первых,

определить величину произведения расстояний от любой точки

плоскости до п симметрично расположенных точек на окружности

и, во-вторых, определить величины сумм четных степеней тех же

расстояний.

Доказывается (см.стр. 164—168 [715], стр. 46 [732]), а также

[736], [738], что

Л

\\г1 = г\ г1... г\=гЪг + R2n -2rn Rn cos л ( 0 - а) (7.21)

v = 1

и, кроме того, при п> 1 справедливо следующее равенство:

И

г v° = я (а)! *

V = 1

Х = 0

r2 + R2)a~2X(rR)

(X.!)2(ст-2Х) !

2 А.

(- 1)х (г 2 + R 2) °~к (rR) Л cos [ ип (0 - а) ]

► 2\ о - X

Х-цп

2

Х + Г[п

! (а ~Х)\ В

(7.22)

где

Е\1_:!?

В = 2 ^ ' при п четном,

В = 1 при п нечетном.

Символ Е

г о Л

(7.22а)

соответствует либо целому числу, равному —

(если а — четное число), либо целому числу, меньшему и

ближайшему к — (если ^ — неправильная дробь). Например,

Z Z

= 2, если а = 5*. Аналогично следует

/ \

а

Е

( а л

2

- 2 , если G = 4 ; Е

5 '

2

V ) V /

понимать и смысл символа Е

п

(7.22) сохраняются при о>п> 1 лишь те члены, для которых

Х>Г[п и числа (^-Г|п) и (?1 + Г|/г) — четные.

Равенство (7.22) очень громоздкое, но оно упрощается, если

о <п .

Если в формуле (7.22) принять а = я> 1, то в двойной сумме

В двойной сумме формулы

*

Обозначение рассматриваемого символа Е объясняется тем, что Е есть первая

буква французского слова Entie, что в переводе означает целый.

пропадают все слагаемые, кроме одного, и формула принимает

такой вид:

1 > 2п=л

V = 1

, у [r2 + R2)n~2k{rR)iK

П\% (Ы)2(л-2Х)!

+ (- 1)п 2 (rR) л cos [ л (0 - а) ]

(7.23)

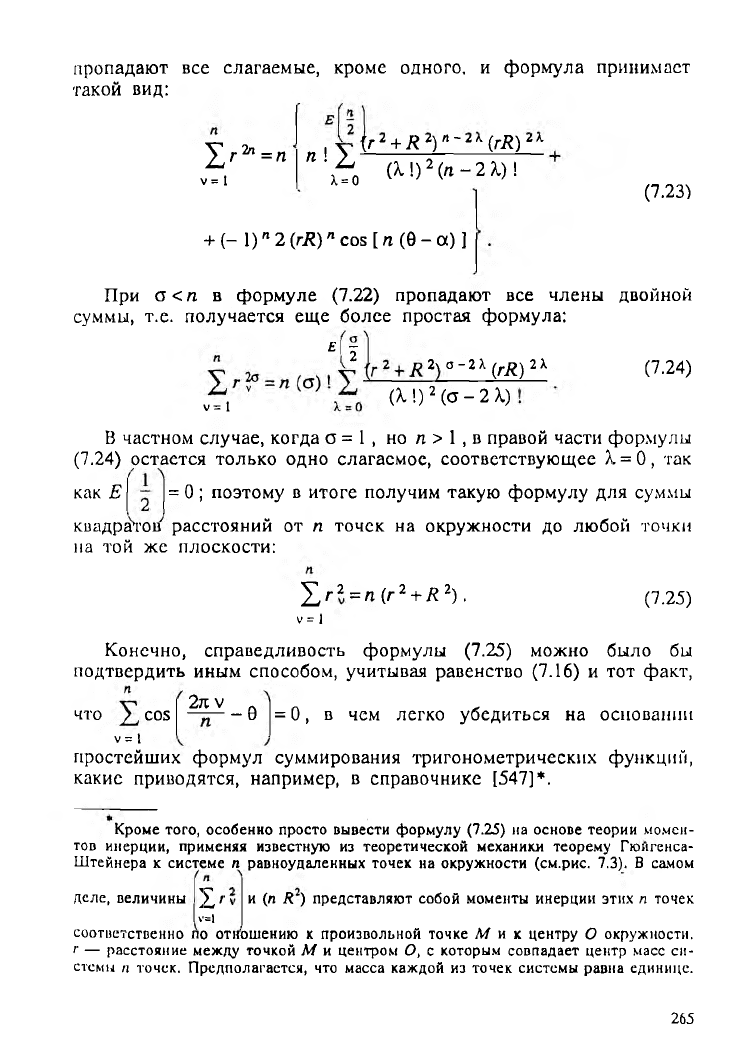

При о < п в формуле (7.22) пропадают все члены двойной

суммы, т.е. получается еще более простая формула:

г|;

► 2\ о-2\

№

2 X

(7.24)

V = 1

(Х\)2(о-2Х)^

В частном случае, когда а = 1 , но п > 1 , в правой части формулы

(7.24) остается только одно слагаемое, соответствующее ^. = 0, так

как Е = 0; поэтому в итоге получим такую формулу для суммы

квадратов расстояний от п точек на окружности до любой точки

на той же плоскости:

£ г 2=л(г2 + Л2).

V=1

(7.25)

Конечно, справедливость формулы (7.25) можно было бы

подтвердить иным способом, учитывая равенство (7.16) и тот факт,

ЧТ!

О cos

v = I

2тс v

— 0

= 0, в чем легко убедиться на основании

простейших формул суммирования тригонометрических функций,

какие приводятся, например, в справочнике [547]*.

Кроме того, особенно просто вывести формулу (7.25) на основе теории момен

тов инерции, применяя известную из теоретической механики теорему Гюйгенса-

Штейнера к системе п равноудаленных точек на окружности (см.рис. 7,3). В самом

и (п R ) представляют собой моменты инерции этих п точекделе, величины ]£/■?

lv=l

соответственно по отношению к произвольной точке А/ и к центру О окружности.

г — расстояние между точкой М и центром О, с которым совпадает центр масс си

стемы п точек. Предполагается, что масса каждой из точек системы равна единице.

Следует обратить внимание на то интересное обстоятельство,

что сумма четных степеней расстояний

v=l

от точек, симмет

рично расположенных на окружности, до произвольной точки на

той же плоскости оказывается не зависящей от полярного угла

этой точки (от угла 0 на рис. 7.3) в случае, если

о<п ; сравнить

формулу (7.24) с формулами (7.22) и (7.23).

При с = п полярный угол 0 входит только в одно слагаемое

формулы (7.23).

Приведем некоторые примеры подсчетов по выведенным выше

формулам, чтобы облегчить их использование читателями.

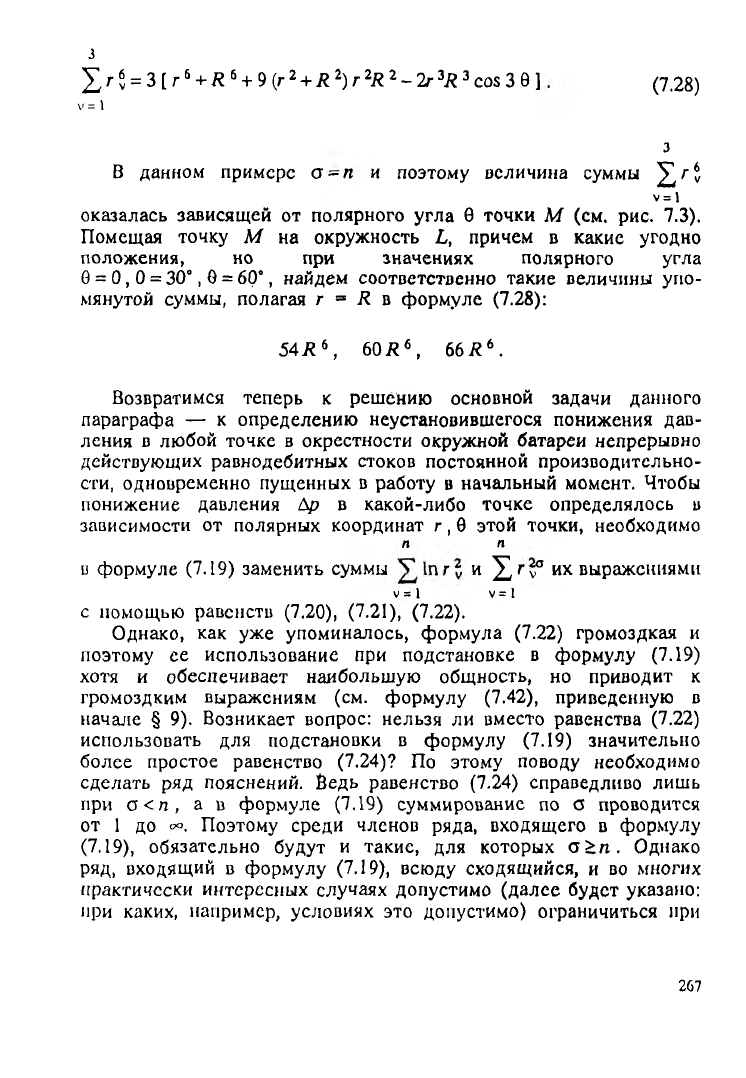

Пример I. Положив в формуле (7,24) с = 3, п = 6 и учитывая,

что Е

= 1 , (0 !) = 1 , получим;

у г б - 6 , 6 у Lr2 + R_y - ^ ( rR)2X_

~ а '- )2(3 -2 \ )! "

(7.26)

v= I

= 36

(r2 + R2)3 (г2 + R2) г 2R 2

6 + 1

= 6 [r6 + R6 + 9(r2 + R2)r2R2].

Если принять, что точка М находится на окружности L, то и

формуле (7.26) следует принять г « R; тогда

£/-$ = 120Л6,

(7.27)

V = I

Пример II. Положим в формуле (7.23) о = 3 ,я = 3 и примем

для простоты, что а = 0 :

v = 1 х = о

(X!)2 (3 — 2 X)!

Сr2 + R2)3 (r2 + R2)r2R2 „ ЛЛ

■i

-----

-

— л

--------

г1

-------

--

2г -7? J cos 3 0

6 I

£г$ = 3[г6 + Я 6 + 9(г2 + Л2)г2Л2-2г3Л3со83е]

v = I

з

В данном примере а-п и поэтому величина суммы ^т%

V = 1

оказалась зависящей от полярного угла 0 точки М (см. рис. 7.3).

Помещая точку М на окружность L, причем в какие угодно

положения, но при значениях полярного угла

0 = 0,0 = 30°, 0 = 60е, найдем соответственно такие величины упо

мянутой суммы, полагая г = R в формуле (7.28):

54/? 6, 60Л6, 66 Л 6.

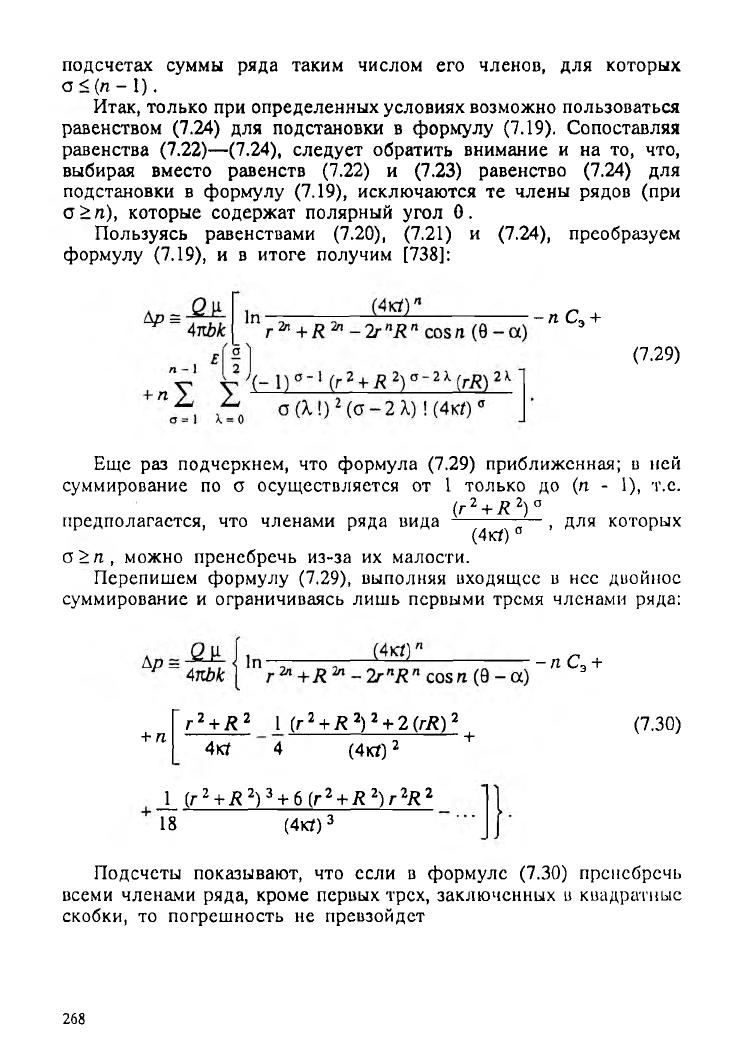

Возвратимся теперь к решению основной задачи данного

параграфа — к определению неустановившегося понижения дав

ления в любой точке в окрестности окружной батареи непрерывно

действующих равнодебитных стоков постоянной производительно

сти, одновременно пущенных в работу в начальный момент. Чтобы

понижение давления Ар в какой-либо точке определялось в

зависимости от полярных координат г , 0 этой точки, необходимо

п п

и формуле (7.19) заменить суммы и X r v° их выражениями

V = I V = 1

с помощью равенств (7.20), (7.21), (7.22).

Однако, как уже упоминалось, формула (7.22) громоздкая и

поэтому ее использование при подстановке в формулу (7.19)

хотя и обеспечивает наибольшую общность, но приводит к

громоздким выражениям (см. формулу (7.42), приведенную в

начале § 9). Возникает вопрос: нельзя ли вместо равенства (7.22)

использовать для подстановки в формулу (7.19) значительно

более простое равенство (7.24)? По этому поводу необходимо

сделать ряд пояснений. Ведь равенство (7.24) справедливо лишь

при о<п, а в формуле (7.19) суммирование по о проводится

от 1 до <*>. Поэтому среди членов ряда, входящего в формулу

(7.19), обязательно будут и такие, для которых о> л. Однако

ряд, входящий в формулу (7.19), всюду сходящийся, и во многих

практически интересных случаях допустимо (далее будет указано:

при каких, например, условиях это допустимо) ограничиться при

подсчетах суммы ряда таким числом его членов, для которых

с < (л - 1).

Итак, только при определенных условиях возможно пользоваться

равенством (7.24) для подстановки в формулу (7Л9). Сопоставляя

равенства (7.22)—(7.24), следует обратить внимание и на то, что,

выбирая вместо равенств (7.22) и (7.23) равенство (7.24) для

подстановки в формулу (7.19), исключаются те члены рядов (при

о>п)у

которые содержат полярный угол 0.

Пользуясь равенствами (7.20), (7.21) и (7.24), преобразуем

формулу (7.19), и в итоге получим [738]:

Еще раз подчеркнем, что формула (7.29) приближенная; в ней

суммирование по а осуществляется от 1 только до (п - 1), т.е.

а>п, можно пренебречь из-за их малости.

Перепишем формулу (7.29), выполняя входящее в нее диойнос

суммирование и ограничиваясь лишь первыми тремя членами ряда:

Подсчеты показывают, что если в формуле (7.30) пренебречь

всеми членами ряда, кроме первых трех, заключенных в квадратные

скобки, то погрешность не превзойдет

- п Сэ +

(7.29)

предполагается, что членами ряда вида

(.r2 + R2)°

(4к*)°

, для которых

— я Сэ +

Г r2 + R2 _ 1 (r2 + R2)2 + 2 (rR) 2

+ п 4 Kt 4 (4к7)2

+

(7.30)

18

1 (r2 + R2)3 + 6(r2 + R2)r2R2

18 (4к?)3

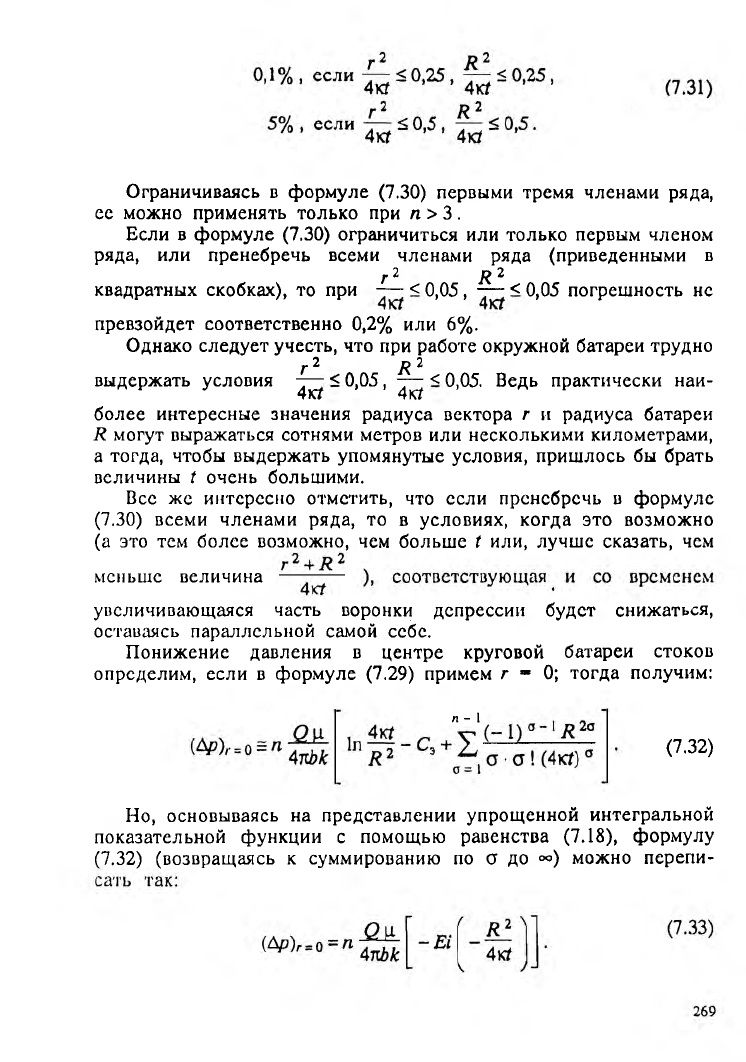

Ограничиваясь в формуле (7.30) первыми тремя членами ряда,

ее можно применять только при п > 3.

Если в формуле (7.30) ограничиться или только первым членом

ряда, или пренебречь всеми членами ряда (приведенными в

превзойдет соответственно 0,2% или 6%.

Однако следует учесть, что при работе окружной батареи трудно

более интересные значения радиуса вектора г и радиуса батареи

R могут выражаться сотнями метров или несколькими километрами,

а тогда, чтобы выдержать упомянутые условия, пришлось бы брать

величины t очень большими.

Все же интересно отмстить, что если пренебречь в формуле

(7.30) всеми членами ряда, то в условиях, когда это возможно

(а это тем более возможно, чем больше

t или, лучше сказать, чем

увеличивающаяся часть воронки депрессии будет снижаться,

оставаясь параллельной самой себе.

Понижение давления в центре круговой батареи стоков

определим, если в формуле (7.29) примем г * 0; тогда получим:

г 2 R 2

квадратных скобках), то при — <0,05, — <0,05 погрешность не

г 2 R2

выдержать условия ^^<0,05, -^<0,05. Ведь практически наи

меньше величина

п - 1

(7.32)

Но, основываясь на представлении упрощенной интегральной

показательной функции с помощью равенства (7.18), формулу

(7.32) (возвращаясь к суммированию по о до «) можно перепи-

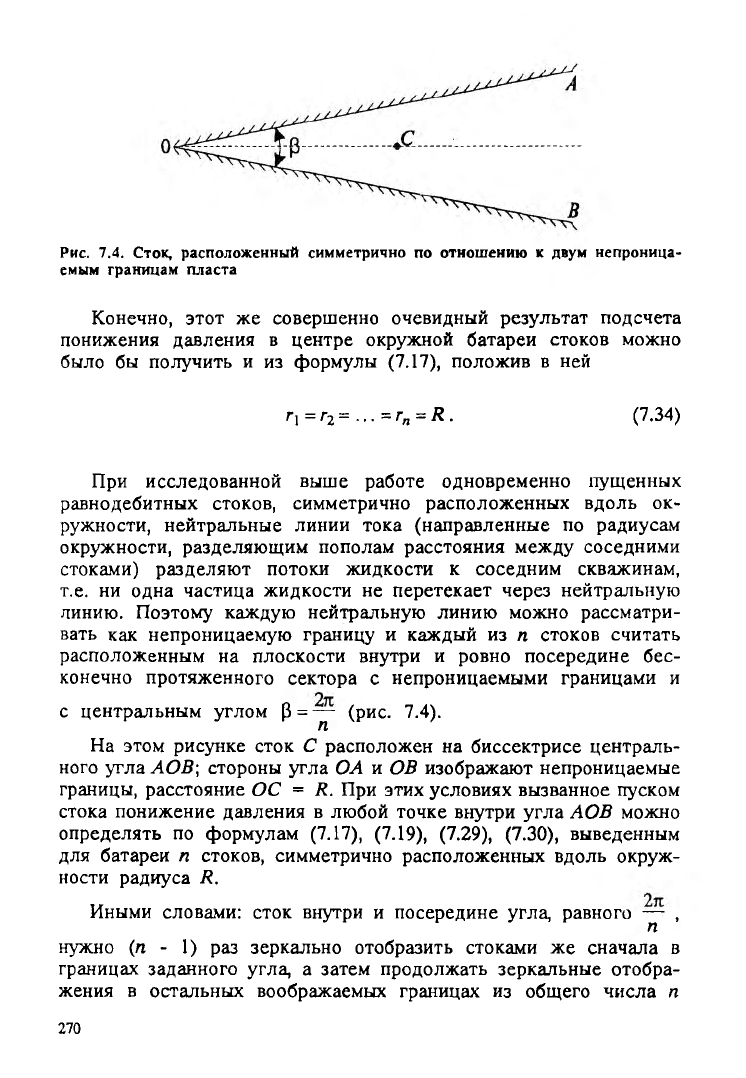

Рис. 7.4. Сток, расположенный симметрично по отношению к двум непроница

емым границам пласта

Конечно, этот же совершенно очевидный результат подсчета

понижения давления в центре окружной батареи стоков можно

было бы получить и из формулы (7.17), положив в ней

Г\=г2= ...=rn=R. (7.34)

При исследованной выше работе одновременно пущенных

равнодебитных стоков, симметрично расположенных вдоль ок

ружности, нейтральные линии тока (направленные по радиусам

окружности, разделяющим пополам расстояния между соседними

стоками) разделяют потоки жидкости к соседним скважинам,

т.е. ни одна частица жидкости не перетекает через нейтральную

линию. Поэтому каждую нейтральную линию можно рассматри

вать как непроницаемую границу и каждый из п стоков считать

расположенным на плоскости внутри и ровно посередине бес

конечно протяженного сектора с непроницаемыми границами и

с центральным углом р = — (рис. 7.4).

п

На этом рисунке сток С расположен на биссектрисе централь

ного угла ЛОВ; стороны угла ОА и ОВ изображают непроницаемые

границы, расстояние ОС = R. При этих условиях вызванное пуском

стока понижение давления в любой точке внутри угла АОВ можно

определять по формулам (7.17), (7.19), (7.29), (7.30), выведенным

для батареи п стоков, симметрично расположенных вдоль окруж

ности радиуса R.

Иными словами: сток внутри и посередине угла, равного — ,

п

нужно (п - 1) раз зеркально отобразить стоками же сначала в

границах заданного угла, а затем продолжать зеркальные отобра

жения в остальных воображаемых границах из общего числа п

лучей, которые проходят через центр О на равных расстояниях

друг от друга.

По поводу всего сказанного в данном параграфе следует сделать

ряд примечаний.

Во-первых, возникает вопрос, стоило ли выводить все же

громоздкую по виду формулу (7.29) вместо внешне значительно

более простой формулы (7.17)? Конечно, формулой (7.17) можно

пользоваться, особенно при небольшом числе п стоков в ок

ружной батарее; однако об очевидных неудобствах этой формулы

при большом числе п стоков выше уже было сказано. Что же

касается формулы (7.29), то при возможности ограничиться в

ней небольшим количеством членов ряда; она принимает, совсем

простой вид, как это было доказано с помощью формулы (7.30).

Кроме того, вывод формулы (7.29) интересен еще и тем, что

пришлось использовать весьма примечательные (и заранее не

очевидные) свойства сумм четных степеней расстояний от точек

на окружности до какой-либо произвольной точки на той же

плоскости.

В дальнейшем будет пояснен самый простой способ определения

понижения давления в окрестности окружной батареи, основанный

на «методе галереизации»*, т.е. на приближенной замене батарей

скважин соответствующими галереями. В 50-х годах метод гале-

реизации широко и эффективно использовал в теории упругого

режима Н. С. Пискунов [515], [516].

В заключение заметим, что, пользуясь методом суперпозиции,

т.е. тем же методом, какой был использован в данном параграфе,

можно решить задачу о работе не одной, а нескольких концен

тричных окружных батарей стоков и источников, причем при

любом числе скважин (не обязательно одинаковом) в каждой

из батарей. Этот очевидный вывод был подчеркнут в той статье

автора [733], которая послужила основой при написании данного

параграфа.

В статье Н. Н. Веригина [12]] была подробно исследована

работа двух концентричных окружных батарей, в одной из которых

были только стоки, а в другой — источники в таком же количестве;

дебиты стоков равнялись дебитам источников, причем стоки и

источники располагались на окружностях симметрично и на одних

и тех же радиусах.

*

Применительно к задачам подземной гидродинамики «метод галсреизации*

развивался автором с конца тридцатых годов в исследованиях, проводившихся в Гроз-

НИИ и подытоженных в докторской диссертации, защищенной в 1941 г. в Москов

ском нефтяном институте и полностью опубликованной в сборнике «Избранных

трудов* автора [767].