Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И 4EPHflXqUOWi2;wvbTyRft)_

подчас так глубоко перекрывают друг друга, что представляются параллель-

ными или почти параллельными. Из возникающих противоречий, казалось бы,

нет выхода.

Выход виделся в игнорировании монетных находок как запаздывающих. Но

тогда и монеты последующей фазы становятся тоже запаздывающими, а такой

подход чреват опасностью завышения дат всей хронологической системы. Мо-

неты теряют датирующее значение вообще, и все датировки оказываются осно-

ванными или на исторических данных, или на интуиции и авторитете видных

специалистов. Многократно повторяясь из работы в работу, эти датировки ста-

новятся общепринятым стереотипом, своего рода «научным фольклором». Воз-

можно, они и верны, интуиция хорошего специалиста — вещь не последняя, но

всегда хочется и каких-то археологических доказательств и обоснований, а в

поисках их мы и наталкиваемся на противоречия, подобные уже отмеченным.

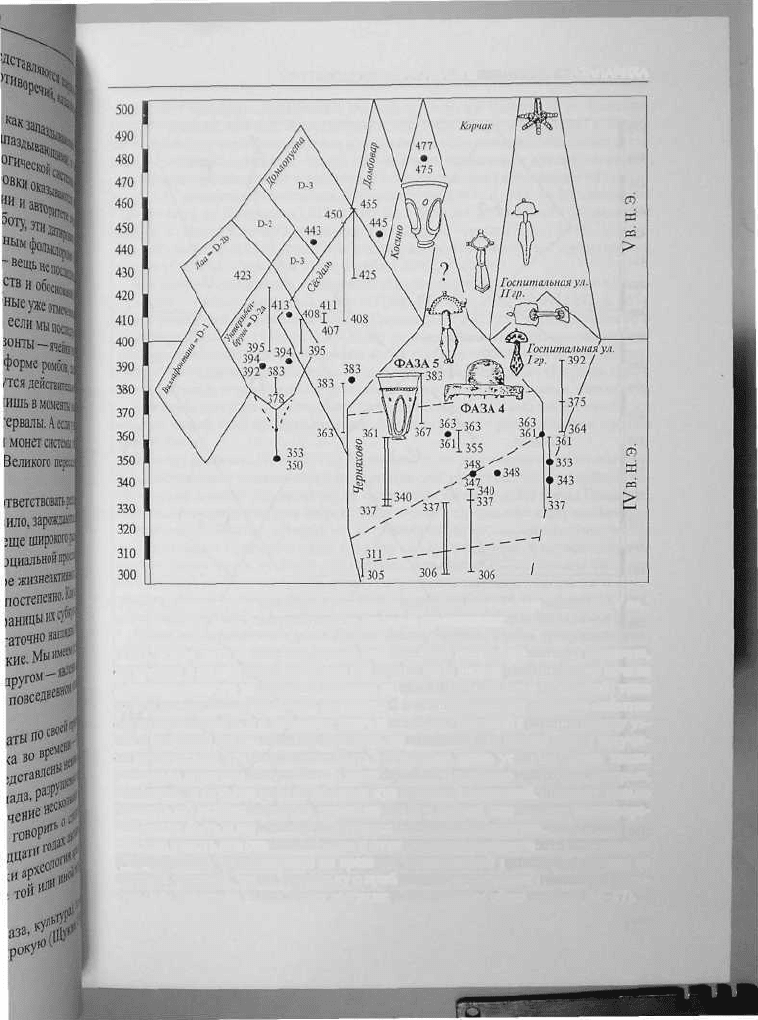

Целый ряд противоречий, однако, может быть снят, если мы последуем за

материалом, но представим наши фазы, ступени и горизонты — ячейки нашей

сетки — не в виде квадратов и прямоугольников, а в форме ромбов, шести-

угольников или более сложных фигур. Тогда они окажутся действительно пе-

рекрывающимися соседними, верхними и нижними, и лишь в моменты макси-

мального расширения будут приходиться на разные интервалы. А если учесть

и другие обстоятельства и следовать только показаниям монет системы обще-

европейской хронологии римского времени и начала Великого переселения

народов, может предстать в следующем виде.

И этот вид, кажется, мог бы в значительной мере соответствовать реально-

сти. Ведь элементы каждой новой субкультуры, как правило, зарождаются еще

в рамках предшествующей стадии, хотя не имеют там еще широкого распро-

странения, отражают лишь вкусы какой-нибудь одной социальной прослойки,

группы и т. п. Затем они становятся ведущими в культуре жизнеактивного по-

коления, а потом вытесняются новыми типами, но тоже постепенно. Как «раз-

мыты» границы между поколениями, так «размыты» и границы их субкультур.

Корреляционные таблицы это тоже демонстрируют достаточно наглядно, гра-

ницы между кластерами, как правило, тоже не очень четкие. Мы имеем дело с

текучим процессом, так что перекрывание стадий друг другом — явление ес-

тественное. Его мы можем наблюдать и сегодня в нашем повседневном опыте,

нечто похожее, вероятно, происходило и в древности.

Нужно учесть и еще один момент: археологические даты по своей природе

отличны от исторических. Последние всегда некая точка во времени — год,

месяц, день, час. А археологические даты неизбежно представлены неким ин-

тервалом времени. Совершение захоронения, укрытие клада, разрушение кре-

пости — события исторические, и происходили они в течение нескольких ча-

сов, дня, а, датируя их археологически, мы вынуждены говорить о столетии

или какой-то его части, в лучшем случае о двадцати-тридцати годах активной

жизни одного поколения. На большую точность датировки археология вряд ли

способна. Где-то внутри выявляемого нами интервала, с той или иной мерой

вероятности, и размещается интересующее нас событие.

Каждый археологический феномен (тип, комплекс, фаза, культура), таким

образом, имеет по крайней мерс две даты — узкую и широкую (Щукин 1967;

Глава V. .ДЕРЖАВА» ГЕРМАНАРИХА - АТАНАРИХА

ФАЗАЗ /

ФАЗА 2 /

Рис. S6. Хронологическая позиция культур, культурных групп и горизонтов IV-V вв.

в соответствии с данными нумизматики

1978). Узкая дата охватывает время наибольшего рапространения и расцвета,

датировки в ее пределах наиболее вероятны, но и широкую (от самого начала

зафиксированного зарождения явления до самых поздних его проявлений) тоже

нельзя полностью сбрасывать со счета. С меньшей вероятностью, но событие

могло происходить и в пределах этого интервала. Жесткой границы между уз-

кой и широкой датировками установить невозможно, мы имеем дело с текучи-

ми процессами, граница может быть обозначена лишь условно. Здесь таким

условным пунктом могут быть и некоторые исторические события, которые,

возможно, и стимулировали процесс культурных изменений. Следует только

помнить об условности этих точек, которые в случае накопления противоре-

чий могут быть и передвинуты. Процесс познания бесконечен.

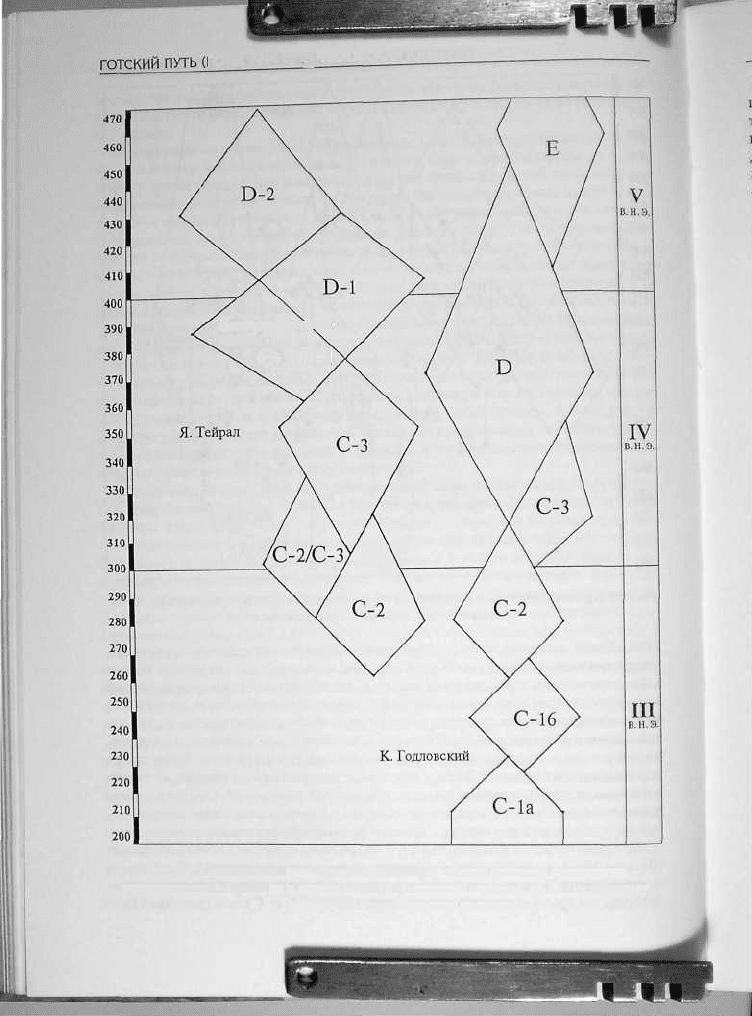

Если учесть все сказанное выше и отказаться от «квадратности мышления»

(Щукин 2004), то положение во времени Черняховской культуры, а точнее ее

верхней, поздней, части, поскольку о проблеме возникновения и сложения куль-

туры мы говорили выше, будет выглядеть следующим образом (рис. 86-87).

249

ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

ПостчерняховЪкий

горизонт

C-3/D-1

Рис. 87. Хронологические ступени Общеевропейской системы хронологии

позднеримского времени и начала эпохи переселения народов, по К. Годлевскому

и Я. Тейралу, при «ромбическом подходе»

250

Глава V. <ДЕРЖАВА» ГЕРМАНАРИХА - АТАНАРИХА

Расцвет культуры приходится, очевидно, на эпоху Константина-Констан-

цня П-Юлиана, на эпоху Константиновской династии — с 307 по 363 г. Моне-

ты этих императоров нередки как в собственно Черняховских комплексах, так

и в погребениях с вещами, аналогичными Черняховским, в других регионах.

Достаточно показательны и связанные с Черняховским слоем клады из Оргсс-

ва со 126 монетами Констанция II (Кропоткин 1961, с. 95), из Лукашсвки с

43 монетами от Константа (337-350 гг.) до Юлиана (361-363 гг.) (Кропоткин

1960) и из Холмского с 93 селиквами Констанция чеканки 351-355 гг. Послед-

ний был найден археологами при раскопках в углу одного из Черняховских

жилищ (Гудкова, Столярик 1985; Stoljarik 1992, р. 30-31).

Наипозднейшие монеты Черняховской культуры происходят из клада в Валя-

Стрымба — свежечеканенные ауреусы Грациана 367—387 гг. (Tcjral 1992, S. 235).

Есть, правда, еще и бронзовая монета Гонория (395-423 гг.) из погребения 96 в

Тыргшоре (Diaconu 1965, pi. LXXXIX), но она найдена в заполнении могиль-

ной ямы, выше погребенного, но все же на глубине 60 см, и связь ее с находя-

щимся по соседству поселением, перекрывающим могильник (Harhoiu 1990),

тоже не совсем ясна. Из-за неопределенности стратиграфического положения

ее, пожалуй, не стоит использовать для датировки, хотя и она может оказаться

показательной, если обнаружатся новые находки такого рода, забывать про нее

тоже не стоит.

С эпохи Грациана (367-387 гг.) и начинается, по имеющимся на сегодня дан-

ным, постепенное «выклинивание» Черняховской культуры, все дальнейшее на-

ходится уже в менее надежной части «широкой» датировки. На время Грациана,

учитывая его цезарство при августе Валентиане I, приходятся и два важнейших

исторических события, которые могли способствовать и сокращению численно-

сти населения в Причерноморье, подрыву его благополучия, и вызвать опреде-

ленные перемены в культуре. Во-первых, это карательные походы Валента

367 и 369 гг., последовавшее за ними прекращение выплаты стипендии и огра-

ничение торговли, а возможно, и ответные акции Атанариха против христиан, и,

во-вторых, конечно, — нашествие гуннов и уход части готов в Задунавье в 376 г.

Какие же данные имеются в нашем распоряжении, чтобы утверждать воз-

можность существования Черняховских памятников в последней четверти IV и

самом начале V в.? Как археологически представлено то население, которое

осталось в Причерноморье под властью гуннов, — готы Витимира-Винита-

рия, Гуннимунда и Гезимунда?

Возникает определенное противоречие. С одной стороны, сведения Иорда-

на достаточно однозначны: остготы, «отделенные от везиготов и подчиненные

власти гуннов, остались в той же стране, причем Амал Вннитарий удержал все

знаки своего господствования» (lord. Get., 246). Войны Винитария с антами,

готами Гезимунда и гуннами Баламбера тоже имели место где-то в Северном

Причерноморье, а если допустить, что «Песнь о Хле'де» отражает реальный

исторический эпизод этой гото-гуннской войны, то события разворачивались

между низовьями Днепра и Карпатами.

Но, с другой стороны, в Черняховской культуре действительно практически

почти нет вещей горизонта Унтерзибенбрунн и вряд ли кто-нибудь может на-

звать хотя бы один Черняховский могильник или поселение, время бытования

251

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ I

которого ограничилось бы исключительно концом IV — началом V в. Где же

готы Винитария?

Остается предположить, что черняховское население, поредев, конечно, дей-

ствительно «осталось в той же стране» и продолжало использовать некоторые

из прежних могильников и поселков, сохраняло прежние традиции, пользуясь

вещами прежних типов и не очень сильно поддаваясь веяниям моды новой

гуннской эпохи. Поэтому-то готов Германариха практически трудно отличить

от готов Винитария.

Примечательно, что поздние фазы могильников Журовка, Гавриловка, Ко-

саново и Данчены в корреляционных диаграммах И. А. Бажана, О. А. Гей и

О. В. Шарова представлены достаточно плотными и выраженными кластера-

ми (Бажан, Гей 1992; Шаров 1992). А это может трактоваться двояко: либо на-

селение каждой общины данного периода было достаточно многочисленным,

либо кластер охватывает более длительный промежуток времени, не одно, а два-

три поколения, на протяжении жизни которых не происходило существенных

перемен в облике культуры. В нашем случае, возможно, применим именно вто-

рой вариант.

Как уже отмечалось выше, поздняя фаза Черняховской культуры вполне со-

поставима с «постчерняховским горизонтом» Ярослава Тейрала или с гори-

зонтом Виллафонтана Фолькера Бирбрауера. Последний датировал окончание

этого горизонта первыми двумя десятилетиями V в. Если его расчеты верны,

то эту дату можно было бы принять и за верхний предел Черняховской культу-

ры. Получается, что те готы, которые не покинули Причерноморье с Фритигер-

ном и Алавивом, с Алатеем и Сафраком в 376 г., ушли с остготами Радагайса,

появившегося в Италии в 405 г. и воевавшего со Стилихоном, с одной стороны,

и с гуннами Ульдиса — с другой (Wolfram 1980, s. 95).

Но тогда остается загадкой, где готы Гуннимунда— сына Германариха,

сменившего убитого Баламбером Винитария, правнучатого племянника Гер-

манариха, и готы сына Гуннимунда — Торисмунда, воевавшего с гепидами,

готы сорокалетнего периода безвластия, и где, наконец, готы Вандилария-Ви-

тимира и его трех сыновей — Валамира, Тудимира и Видимира? Домен послед-

них, казалось бы, следует искать скорее где-то в Среднем Подунавье — младе-

нец Видимир был увезен на Запад еще Алатеем и Сафраком в 376 или 378 г., а

сыновья его сражались за Аттилу на Каталаунских полях, — но не исключено,

что и территории бывшей державы Германариха, а это как раз ареал черняхов-

ской культуры, оставались, хотя бы частично, за наследниками великого ко-

нунга. Гунны ведь претендовали на власть, на дань, но не на угодья.

Что же касается земель где-то в низовьях Савы, в южной части Среднего По-

дунавья, то братья Амалы получили их лишь при переделе мира после Недао

(lord. Get., 264; 268). При Аттилс это была часть той «санитарной зоны» в пять

дней пути, установления которой он требовал от византийского правительства.

Возможно, именно опасаясь мести разбитых при Недао гуннов, вернувшихся в

Причерноморье, остатки Черняховского населения окончательно покинули свои

земли и искали новых. Подробнее об этом речь пойдет в следующих главах, но

если наши рассуждения и наши догадки верны, то верхней условной датой чер-

няховской культуры можно считать 455 г., дату битвы при Недао.

252

Глава V. .ДЕРЖАВА, ГЕРМАНАРИХА - АТАНАРИХА

Но это опять лишь дата, выведенная из исторических данных. Но имеются

ли какие-нибудь реальные, сугубо археологические данные, которые могли бы

подтвердить этот тезис? Их немного, но они есть. Во-первых, существует се-

рия вещей, верхние даты которых, при использовании широких датировок, могут

достаточно свободно «плавать» вплоть до середины V в. Большая часть их до-

вольно обстоятельно собрана в работах Мишеля Казанского (Kazanski 1992;

1994), и нам нет необходимости повторяться. Можно сомневаться в черняхов-

ском характере некоторых из приводимых им комплексов, можно оспаривать

некоторые даты, но в целом со сделанными им выводами трудно не согласиться.

Напомним еще раз и те восемь комплексов, про которые говорил Фолькср

Бирбрауер (Bierbrauer 1994, s. 118-119). Из них особенно показательны упоми-

навшееся уже несколько раз погребение 26 могильника Привольное и погребе-

ние 28 могильника Лазо (Левинский 1999, рис. 26-28, с. 145-147). Найденные

в последнем двупластинчатые фибулы имеют своеобразные кнопки на концах

максимального расширения ножки — деталь, чрезвычайно характерная для

фибул V в. (Bierbrauer 1989a), хотя не исключено и более раннее их появление.

В Ваюте на Балканах, как известно, фибула этой серии найдена с монетой це-

заря Грациана 367-375 гг. (ibid., Abb. 3).

Достаточно показателен и комплекс из погребения в Сычевке (Федоров,

Рошаль 1979) с краснолаковой тарелкой, если только хронологические опреде-

ления подобных Хайсом и А. В. Сазоновым точны. Такие тарелки отнесены

ими к V-VI вв.

Определенный интерес в данном контексте могут представлять и некото-

рые комплексы могильников Фонтанеле Рид и Палатка в Румынии. В одном из

них — пряжка с удлиненной обоймой, в двух других — пряжки со своеобраз-

ным оформлением язычка: с утолщенной подтреугольной косо срезанной пят-

кой и кончиком, охватывающим дужку. Деталь, тоже характерная для разнооб-

разных пряжек V-VI вв. (Kazanski 1994, fig. 1: 1, 3, 5; 2: 6, 12; 8: 8; 10: 4, 16;

15: 7, 8; 16: 3; 17: 1, 6, 7, 10-13, 20). В погребении 1 раскопок 1964 г. в Братей

пряжка с аналогичным оформлением язычка найдена с монетой Валентиниа-

на III (425-455 гг.).

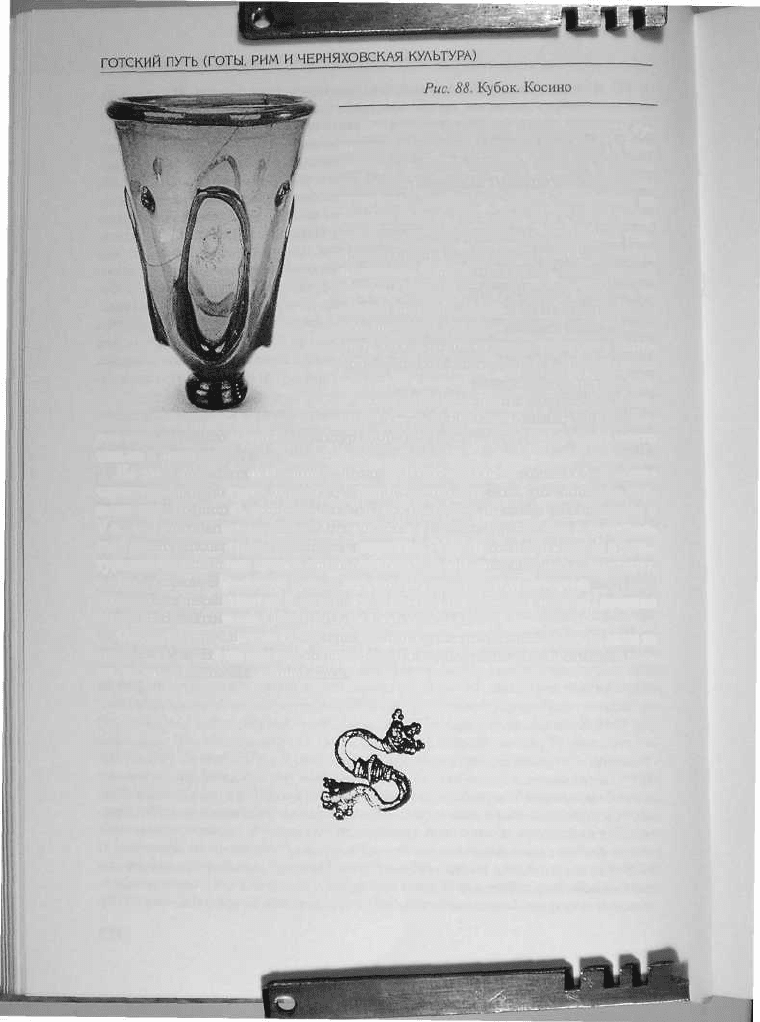

Наконец, приведу еще один аргумент (Щукин 1979а, с. 20; 1980). Это кубок

толстого зеленоватого стекла с большими овалами по тулову (рис. 88) из комп-

лекса в Косино (Werner 1959). В Черняховской культуре очень близкие формы

происходят из Извоара (Vulpc 1957, fig. 320), Индепендснцы (Mitrca, Prcda 1966,

fig. 134), Хучи (Рикман и др. 1971,рис.7: 1), Малаешт (Федоров 1960,рис. 11)

и Холмского (Гудкова, Фокеев 1984, рис. 21, 1). О принадлежности комплекса

из Косино к ступени D

3

Бирбраусра около середины V в. (Bierbrauer 1992, s. 270-

274), как кажется, нет особых сомнений. Иоахим Вернср датировал комплекс

второй половиной V в. по большой двупластинчатой фибуле типа Косино-Тис-

салек и двум пряжкам с длинными ромбическими «кербшнитными» обкладка-

ми. Для привязки к абсолютной хронологии основанием служила находка об-

ломка фибулы типа Косино в кладе из Радостова с солидами от Феодосия II

(408—450 гг.) до Юлия Непота (474^75 гг.). Наличие упомянутых кубков и в

Черняховской культуре, и в Косино показывает, что дата их, а с ними и черня-

ховской культуры, может «плавать» вплоть до времени Косино (Щукин 1979).

253

Еще одним сигналом к возможности су-

ществования Черняховской культуры в пре-

делах V в. может служить находка в одном

из жилищ поселения Теремцы литой двупла-

стинчатой фибулы с тремя кнопками на

головке (Баран 1981, рис. 14), а также взаи-

мовстречаемость в некоторых жилищах ран-

неславянской культуры лепной керамики

пражского типа с гончарной черняховской

(Баран 1988). В этой ситуации, правда, не

совсем понятно, следует ли на этом основа-

нии опускать даты славянских памятников,

или, наоборот, поднимать датировку быто-

вания черняховской культуры. Но если здесь

нет стратиграфических неурядиц и мы дей-

ствительно имеем дело с закрытыми комп-

лексами, то становится ясным, что населе-

ние этих двух асинхронных культур соприкасалось. А это могло иметь место

только в пределах V в.

На этом аргументация в пользу поздней датировки прекращения бытования

черняховской культуры, пожалуй, исчерпывается. Конечно, тот «шлейф» чер-

няховских традиций, который, как мы видим, довольно слабо улавливается в

V в., не идет в количественном отношении ни в какое сравнение с черняхов-

ской культурой периода се расцвета в середине IV в., что с исторической и куль-

турологической точек зрения вполне объяснимо. Но «шлейф» этот существует,

и мы не вправе сбрасывать его со счета при реконструкции исторической кар-

тины эпохи переселения. К сходным выводам, но другими путями, пришли

также Б. В. Магомедов (1999) и И. О. Гавритухин (1999).

Обсуждая проблему финала черняховской культуры, мы невольно вышли за

пределы IV в. Что же касается политической и культурной ситуаций новой эпо-

хи, то это сюжеты следующих глав.

готы

В ИМПЕРИИ.

от

АДРИАНОПОЛЯ

ДО РИМА

1. БИТВА ПРИ

АДРИАНОПОЛЕ

События накануне битвы. В начале осе-

ни 376 г. решившие переселиться на терри-

торию Империи готы скопились в низовьях

Дуная. Их вожди, Алавив и Фритигерн, по-

слали послов к императору Валенту, но тот

в это время находился далеко, в Антиохии,

где вел войну с персами, поэтому ответа

пришлось ждать долго. Пока же готов за

Дунай не пускали, переплавившихся силой

отправляли обратно.

Наконец, уже поздней осенью, приказ

пришел: пропустить. Приказ трактовал, од-

нако, пришельцев как дедитициев, то есть

как сдавшихся на милость победителя, воен-

нопленных. Предлагалось расселить их на

имеющихся свободных участках Фракии и

Мезии как колонов, то есть людей зависи-

мых. Из этого, соответственно, следовало,

что они должны быть разоружены — коло-

нам оружия иметь не полагалось.

Это было совсем не то, на что рассчиты-

вали готы. Они-то мечтали стать, а точнее,

остаться федератами, жить компактно, свои-

ми общинами, по своим законам, поставлять

некоторое число рекрутов в римскую армию,

принимать участие в походах императоров

своими военными соединениями и под ко-

мандой своих вождей и за все это получать

приличные суммы в серебре и поставками

255

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ,

продуктов, что позволяло бы и всему населению жить достаточно безбедно,

пить вино'из стеклянных кубков. Все, как было при Константине и Констан-

ции, только во Фракии. А тут нате вам — дедитиции! Готы были, естественно,

разочарованы и обижены.

Но выхода у них не было, ждали и мечтали слишком долго. Возвращаться

накануне зимы к разоренным полям и поселкам, под угрозу ужасающих гун-

нских набегов и мести Атанариха, смысла не имело.

Переправа через Дунай началась, и ситуация сразу вышла из-под контроля.

Вероятно, в приказе не было точно определено число переселенцев. Валенту,

знакомому с Фритигерном еще с 369 г., казалось, что число сторонников этого

вождя христиан не слишком велико. Но положение изменилось, за Дунаем ско-

пились огромные массы народа — к Фритигерну присоединились не только

христиане. Они все шли и шли, «варвары выбрасывали толпы вооруженных

людей, как Этна извергает свой пылающий пепел» (Aram. Marc. XXXI, 4, 9).

Пограничная стража насчитала 200 тысяч и далее со счета сбилась. Перепра-

вились не только тервинги, но и тайфалы, появились гревтунги-остготы Ала-

тея и Сафрака с младенцем Видериком, еще один отряд гревтунгов во главе с

Фарнобием. Оружия никто сдавать не собирался. Гревтунги переправились без

разрешения, обманув стражу, вероятно, под Новиедунумом, «разбили лагерь

вдалеке от Фритигерна» (Amm. Marc. XXXI, 5, 3).

Местные администраторы Лупицин и Максим растерялись. Что им делать с

этой оравой беженцев? Где расселять? Чем кормить? Будь они федераты, их сле-

довало бы всем снабдить, но, согласно приказу императора, они — дедитиции,

кроме участка пустующей земли, им ничего не причитается, а на дворе глухая

осень. О разоружении не могло быть и речи. Да и какими силами разоружать?

Основная часть готов Алавива и Фритигерна переправилась около Дуросто-

рума, современной Силистры, и двигалась в сторону Маркианополя. Уже по

дороге возникают недоразумения с римским эскортом. В Маркианополе, штаб-

квартире Лупициана, был устроен пир по поводу встречи и для переговоров.

Во время пира римляне попытались перебить дружину Фритигерна, но самому

вождю удалось пробиться. Алавив после этого случая в источниках не упоми-

нается. Возможно, тогда же он погиб.

В среде готов, прибывших без продовольствия, начинается жестокий голод.

Многие продают в рабство детей, чтобы спасти их и себя от голодной смерти.

Готы, естественно, не пренебрегают грабежами, но с сельских жителей много

не возьмешь, а запасы продовольствия укрыты за стенами городов, куда готов

не пускают. Местное население пришельцев, естественно, тоже не жалует.

Возникают конфликты и на национальной почве.

Вспышка стихийного бунта готов последовала, когда распространился слух,

на самом деле, быть может, и ложный, что кто-то продавал им мясо собак и

дохлых животных. К восставшим присоединяются рабочие горных приисков и

бегущие от своих хозяев рабы-готы. Присоединяются и два полка готов-феде-

ратов во главе со Сфсридом и Колисй, двигавшихся к местам своей дислока-

ции в Малой Азии (Amm. Marc. XXXI, 6). И опять возникает роковое стечение

обстоятельств, которое привело к неуправляемой ситуации. Эти готы зимова-

ли в Адрианополе и к восстанию своих соплеменников первоначально отнес-

256

,с#

Глава VI. ГОТЫ В ИМПЕРИИ. ОТ АДРИАНОПОЛЯ ДО РИМА

лись равнодушно — у них другой статус, они солдаты. Когда был получен при-

каз двигаться дальше, они лишь испросили «без малейшей дерзости» причитаю-

щиеся путевые деньги и продукты, а также попросили два дня отсрочки на

сборы. Комендант же города, воспринявший это как бунт, без успеха попытал-

ся заставить выполнить приказ силой. Тогда они действительно взбунтовались,

осадили город и присоединились к Фритигерну (Amm. Marc. XXXI, 6). Он от-

говорил их от осады, и все вместе они принялись грабить Фракию. Отказа-

лись помогать восставшим лишь «малые готы». Эти последователи Ульфилы

как подлинные христиане выступали против любых насильственных действий.

Действия же местной администрации столь беспомощны, что даже трудно

сказать, результат ли это некомпетентности, или скрытая антивалентовская,

антиарианская провокация. Так проходит зима. Валент по-прежнему сидит в

Антиохии и не придаст большого значения происходящему. Только обращает-

ся к своему племяннику Грациану, императору Запада (Валснтиниан умер в

375 г.), с просьбой помочь навести порядок. Грациану ближе.

Западные войска из Галлии и Паннонии, возглавляемые франками Рихо-

мером и Фригеридом, подходят, и начинается затяжная маневренная война, а

крупное сражение «Под ивами» у Силиции (современный Кюстанджи), в Доб-

рудже, не приносит решающей победы ни одной из сторон (Amm. Marc. XXXI,

7,6-16).

Грациан в это время занят войной с аламаннами и заинтересован больше

всего в том, чтобы восстание не перекинулось на его владения, а дядя пусть

разбирается сам со своими подданными и федератами. Единственное, что

сумели его полководцы-франки, так это закрыть проходы в горах на Запад. Впро-

чем, Фригериду в результате ловкого маневра удалось перебить многих остго-

тов Фарнобия и присоединившихся к ним тайфалов, уцелевшие «были пересе-

лены в итальянские города Мутину, Регий и Парму» (Amm. Marc, XXXI, 9).

Тем не менее вся Фракия — от Родоп до Черного моря — фактически оказа-

лась в руках готов. Но, проведя лето в бесконечных стычках, они опять не су-

мели обустроиться, засеять поля. Опять голодная зима.

Только в мае 378 г. Валент с восточной армией появляется в Константино-

поле. Население столицы встречает его без восторга и даже враждебно. Кри-

чат: «Дай оружие, сами пойдем сражаться!» Оно и понятно, восторгов ждать

не приходится. Два года город жил чуть ли не в осаде, а император не предпри-

нял никаких решительных мер. Пообещав разобраться с дерзкими горожана-

ми, с некомпетентными, коррумпированными полководцами и администрато-

рами, Валент уводит армию в Адрианополь, чтобы готовиться к решительному

сражению с восставшими готами.

Стратегическая ситуация складывалась тем временем благоприятно для

Валснта. Его полководец Себастьян наконец-то начал действовать успешно,

разбил большую колонну готских войск и освободил Шипкинский перевал.

Грациан успешно завершил войну с аламаннами и движется на помощь дяде,

просит дождаться его прибытия. Попытки готов и алан воспрепятствовать под-

ходу западных войск сорвались.

Военный совет в Адрианополе постановил — наступать немедленно, не

дожидаясь Грациана. Валент сам хотел исправить свои промахи и не делить

257