Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

славу победы с племянником, а победа казалась близкой, поскольку готы еще

не успели сконцентрировать все свои разбредшиеся для грабежа отряды и рим-

ляне имели численное преимущество. Император, однако, недооценивал бое-

способность готов, хотя опытные полководцы, в частности магистр всадников

Виктор, сармат по происхождению, его предостерегали, но «злосчастное

упрямство» императора победило (Aram. Marc. XXX1, 12, 7).

К императору доставили некоего христианского пресвитера, тайного лич-

ного посла Фритигерна, «человека, посвященного в секреты, и надежного».

Подозревают, что эту роль выполнял сам Ульфила. Посол предлагает покон-

чить дело миром, конфликт возник, в конечном итоге, из-за недоразумения, не

поняли друг друга, да из-за неумелых или провокационных действий местной

администрации не сумели организовать обустройство готов. Принес монах и

второе письмо, личное, от Фритигерна Валенту. Вождь объяснял старому зна-

комому, что он не в состоянии «сдержать свирепость своих земляков», импера-

тор должен сначала показать им свою армию во всем ее блеске на близком

расстоянии, дабы «лишить их гибельного задора» (Amm. Marc. XXXI, 12, 8).

Но Валент, даже если хотел бы, тоже не может пойти на мир — слишком силь-

ны антиготские настроения его подданных. Существовала и еще одна дипло-

матическая сложность. Фритигерн лишь «дукс, управляющий вместо короля»,

он не царской крови, и королем его готы не выбирали. Он не может ни разгова-

ривать с императором на равных, ни выступать от лица всего готского народа.

Поэтому посла выслушали, но оставили без ответа. Генеральное сражение ста-

ло неизбежным.

От Адрианополя до вагенбурга, т. с. укрепления из составленных телег, го-

тов было 7 миль, то есть порядка 10 километров. Сражение было назначено на

9 августа 378 г., но выйти в этот день рано утром, чтобы двигаться по прохла-

де, римляне почему-то не сумели, долго собирались. День же выдался на удив-

ление жаркий, готы к тому же подожгли траву и деревья вдоль дороги. Табора

готов римляне достигли лишь к двум часам дня, и порядком истомленные.

Опять пришли парламентеры готов: то ли действительно надеялись еще

договориться, то ли тянули время, дожидаясь подхода конницы Алатея и Саф-

рака. Фритигерн готов сам вести переговоры, но, памятуя о случае на пиру у

Лупициана, требует знатного заложника. Римское командование, видя усталость

войска, тоже начинает склоняться к переговорам. В заложники вызвался пойти

франк Рихомср, и он уже направился в сторону лагеря противника, как про-

изошло неожиданное.

Аммиан Марцеллин достаточно подробно и весьма эмоционально описы-

вает ход битвы. Хотя он и не был непосредственным ее участником, но с тако-

выми, в том числе и из командного состава, наверняка встречался, писал с их

слов. Он офицер, в военном деле разбирался. Не исключено, что ему были зна-

комы и некоторые документы, например военные отчеты о ходе битвы. В бю-

рократизированной Империи такие отчеты составлялись, и Феодосии, сменив-

ший Валснта, не мог не потребовать отчета от уцелевших командиров.

Здесь я позволю себе прервать повествование о ходе событий. В 2000 г. в

экспедиции, при раскопках Черняховского поселения Покровка в Молдавии,

как-то в выходной день мы с П. В. Шуваловым, когда остальные уехали на

Глава VI. ГОТЫ В ИМПЕРИИ, ОТ АДРИАНОПОЛЯ ДО РИМА

экскурсию в Сороки и мы остались на базе вдвоем, вооружились «Res Gestae»,

«Римской историей Аммиана Марцеллнна», благо текст был с собой, и устрои-

ли «мозговой штурм», то есть попытались представить ход Адрианопольской

битвы, исходя из сведений Аммиана, приведенных в главе XXXI его труда, и из

наших познаний о тактике римлян и варваров в целом. В ходе «штурма» выде-

лилось несколько этапов сражения. Наша реконструкция в той или иной мере

отличается от выдвигавшихся ранее. Поскольку литература на этот счет доста-

точно обширна, мы не обсуждаем сейчас работы предшественников, а предла-

гаем на суд читателя свою версию, отнюдь не считая ее самой оптимальной.

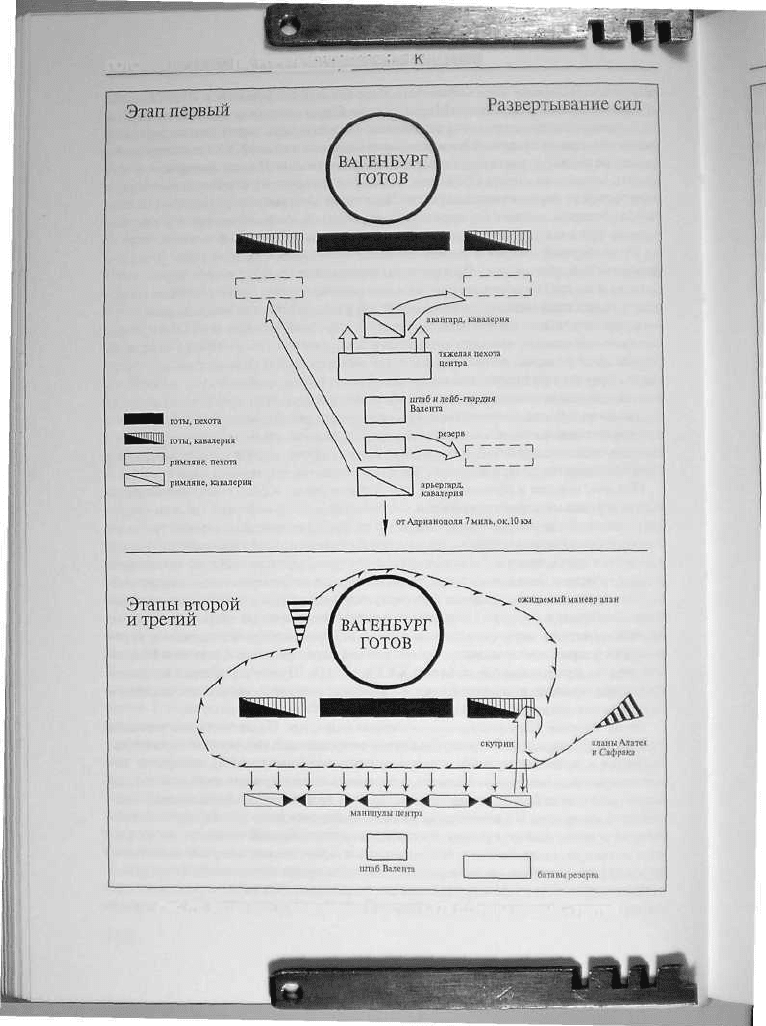

Этап первый. Марш и развертывание сил. Обоз, как известно, римляне

оставили в Адрианополе. При развертывании боевых порядков с марша рим-

ская, да и не только римская, и не только в римское время, армия обычно совер-

шает следующий меневр: конный авангард разворачивается направо или нале-

во, в зависимости от обстоятельств, и освобождает место в центре для основных

сил тяжелой пехоты, выстраивающейся в одну, две или три линии, за которыми

укрываются резервы и полководец с лейб-гвардейцами. Кавалерия же арьер-

гарда образует противоположное крыло. Естественно, на флангах должны быть

и свои небольшие конные резервы, которые призваны прикрыть возможность

прорыва или обхода противником. Поскольку арьергард неизбежно запаздывает,

с точки зрения тактики, конникам авангарда, выдвинутым вперед, есть смысл

завязать отвлекающий бой, дабы оттянуть на себя часть сил и дать возможность

своим завершить развертывание. Когда оно закончится, можно и отступить.

Похоже, все так и происходило при Адрианополе. «Долго шли по каменис-

тым и неровным дорогам, увидели телеги неприятеля, которые, по донесению

лазутчиков, были расставлены в виде круга, римские вожди стали выстраивать

свои войска в боевой порядок: правое крыло конницы было выдвинуто вперед,

а большая часть пехоты была поставлена позади, в резерве. Левое крыло кон-

ницы строили с большими затруднениями, так как большая часть предназна-

ченных для него отрядов была еще рассеяна по дорогам и теперь все они спе-

шили быстрым аллюром. Пока крыло это вытягивалось, не встречая никакого

противодействия, варвары пришли в ужас от страшного лязга оружия и угро-

жающих ударов щитов один о другой, так как часть их сил с Алатеем и Сафра-

ком еще не прибыла» (Amm. Marc, XXXI, 12, 11). Шум, устроенный на левом

крыле противника, вполне понятен, —римляне пытались ввести противника в

заблуждение относительно своей якобы полной боевой готовности.

Этап второй. Переговоры о переговорах и их срыв. О них частично уже шла

речь выше. Итак, когда Рихомер был готов отправиться в заложники и «уже при-

ближался к вражескому валу, стрелки и скутарии [щитоносцы!, которыми ко-

мандовали ибер Бакурий и Кассион, в горячем натиске прошли слишком далеко

вперед и завязали бой с противником». По всей вероятности, это были кавалери-

сты правого крыла. Их командиры не были осведомлены о затевающихся пере-

говорах и поступили по уставу, не дожидаясь специальной команды, но увлек-

лись и вместо отвлекающего боя вступили в более тесное соприкосновение с

противником. Аммиан их осуждает: «...как не вовремя они полезли вперед, так

и осквернили начало боя трусливым отступлением. Эта несвоевременная по-

пытка остановила смелое решение Рихомера, которому уже не позволили никуда

259

готский ПУТЬ (готы. pn^j^'jj!j_xoiJOvv;i

УЛЬТУРА)

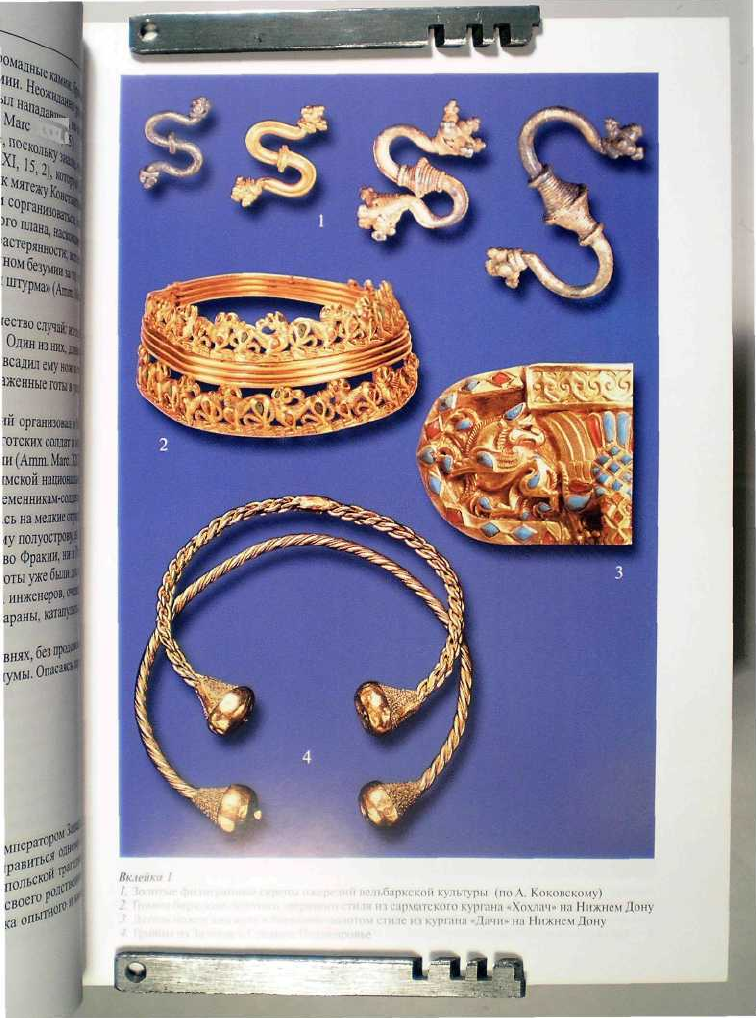

Рис. 89. Битва при Адрианополе 9 августа 378 г. Этап

ы первый-третий

260

Глава VI. ГОТЫ В ИМПЕРИИ. ОТ АДРИАНОПОЛЯ ДО РИМА

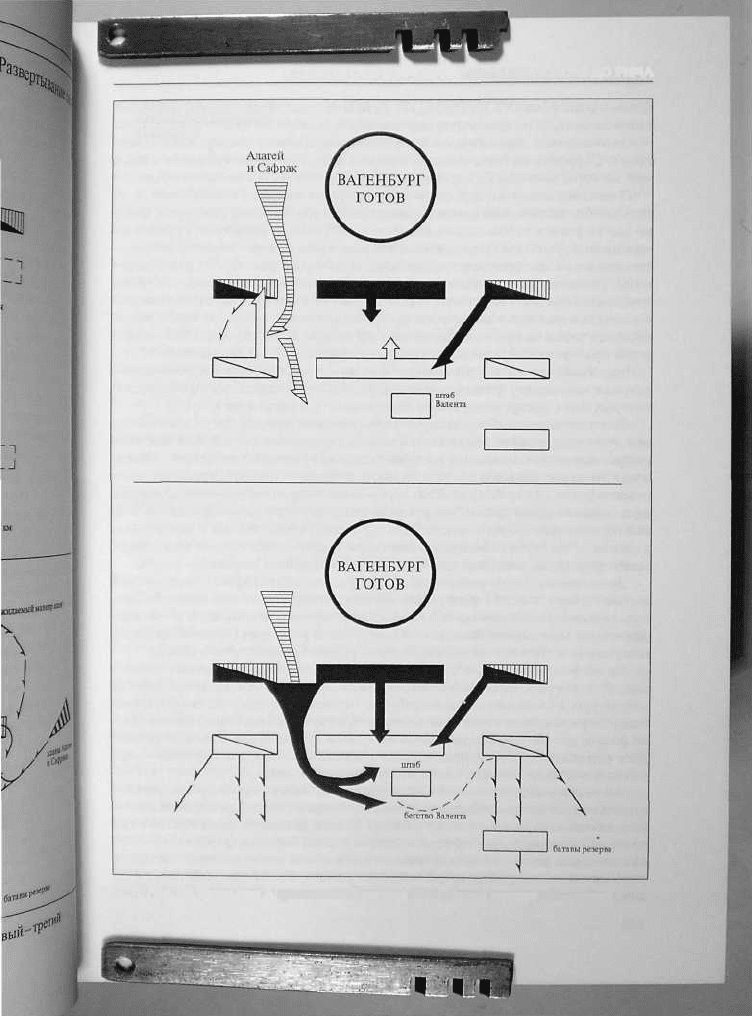

Этапы четвертый

и пятый

Этап шестой

бэта вы рсэераз

Рис. 90. Битва при Адрианополе 9 августа 378 г. Этапы четвертый-шестой

261

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

идти» (Amm. Marc. XXXI, 12, 16, 17). Действительно, Адрианопольской траге-

дии ведь могло и не произойти, еще можно было договориться.

Этап третий. Атака алан. «А готская конница между тем вернулась с Ала-

теем и Сафраком во главе вместе с отрядом алан. Как молния появилась она с

крутых гор и понеслась в стремительной атаке, сметая все на своем пути».

Очевидно, аланы осуществили широко применявшийся кочевниками, и не

только ими, тактический прием «вращающегося круга», когда кавалерия, обыч-

но левого фланга, чтобы скакать левой стороной, прикрытой щитом, к противни-

ку, а правой рукой или бросать копья, или натягивать тетиву, проносится стреми-

тельно вдоль всего фронта выстроившихся врагов, расстреливая их, затем уходит

в тыл, обновляет запас метательного оружия и, сделав круг, возвращается, чтобы

повторить маневр. В частности, в задачи этой группировки входит: смести рас-

сыпанных перед основным строем центра пращников и лучников, чтобы расчи-

стить место для наступления своей тяжелой пехоты. В том случае, если в «швах»

строя противника образуются зазоры, кавалеристы в них вклиниваются.

Вероятно, так все и происходило: конники Алатея и Сафрака неожиданно

ударили по правому флангу римлян, отрезали зарвавшихся скутариев, судьба

которых была предрешена, смяли легкую пехоту и ушли к вагенбургу.

Этап четвертый. Бой в центре. Чтобы избежать прорыва их рядов в центре

при атаке алан, римляне были вынуждены перестроиться, сомкнуть строй, что и

не преминуло сказаться, когда наступление начала тяжелая пехота готов. «Мани-

пулы были так близко один от другого, что трудно было пустить в ход меч и

отвести руку» (Amm. Marc. XXXI, 13, 1). Была потеряна возможность маневра,

нельзя было подключить к бою резервы, сменить уставших и израненных бой-

цов первой линии. Сеча в центре была жестокой и продолжалась с переменным

успехом. «Оба строя столкнулись наподобие сцепившихся носами кораблей, и,

тесня друг друга, колебались, словно волны во взаимном движении» (ibid.).

Этап пятый. Неудачная атака левого фланга. «Левое крыло подступило к

самому табору, и если бы ему была оказана поддержка, то оно могло бы дви-

нуться и дальше. Но оно не было поддержано остальной конницей, и враг сде-

лал натиск массой; оно было раздавлено, словно разрывом большой плотины,

и опрокинуто. Пехота оказалась, таким образом, без прикрытия» (ibid.).

По всей вероятности, в отражении атаки римского левого фланга решаю-

щую роль сыграли опять всадники Алатея и Сафрака, не успевшие еще уйти на

второй круг и стоявшие около вагенбурга. Численное превосходство кавалерии

оказалось на стороне готов. А со стоявшего, по сути дела, в бездействии право-

го фланга перебросить резервы или не сумели, растерявшись, или не успели.

Да и обнажать его командиры, вероятно, опасались. Зная тактику алан — Ар-

риана все читали, — ожидали их выхода на второй круг.

Этап шестой, финальный. Очевидно, отбив атаку левого крыла, готские

кавалеристы и последовавшие за ними пехотинцы из вагенбурга проникли глу-

боко в боевые порядки римлян по левому флангу, возможно, даже вышли в тыл

центру. Очевидно, была разбита и стоявшая позади боевых порядков лейб-гвар-

дия императора, а соответственно и штаб, армия окончательно лишилась

управления. «Император, среди всех этих ужасов, бежал с поля битвы, с тру-

дом пробираясь по грудам мертвых тел, к ланциарпям и маттиариям [вероятно,

262

ала»'

Глава VI. ГОТЫ В ИМПЕРИИ. ОТ АДРИАНОПОЛЯ ДО РИМА

к резерву правого фланга. — М. Щ., Л. Ш.], которые стояли несокрушимой

стеной, пока можно было выдержать численное превосходство врага. Увидев

его, Траян закричал, что не будет надежды на спасение, если для охраны поки-

нутого оруженосцами императора не вызвать какую-нибудь часть. Комит по

имени Виктор поспешил к расположенным неподалеку в резерве батавам, что-

бы тотчас привести их для охраны особы императора. Но он никого не смог

найти и на обратном пути сам ушел с поля битвы. Точно так же спаслись от

опасности Рихомер и Сатурнин».

Готы теперь теснили, очевидно, солдат центра с трех сторон. «В этой страш-

ной сумятице пехотинцы, истощенные от напряжения и опасностей, когда у них

уже не хватало ни сил, ни уменья, чтобы понять, что делать, и копья у боль-

шинства были разбиты от постоянных ударов, стали бросаться лишь с мечами

на густые отряды врагов, не помышляя уже больше о спасении жизни и не

видя никакой возможности уйти» (Amm. Marc. XXXI, 13, 5). В тесноте некото-

рые гибли от оружия товарищей. «Наконец, под напором силы варваров наша

боевая линия совершенно расстроилась, и люди обратились к последнему сред-

ству в безвыходных положениях: беспорядочно побежали кто куда мог» (Amm.

Marc. XXXI, 13, 7).

«Поздно вечером император, находившийся среди простых солдат... пал,

опасно раненный стрелой... рассказывают, что Валент не сразу испустил дух,

но несколько кандидатов и евнухов отнесли его в деревенскую хижину и скры-

ли на хорошо отстроенном втором этаже. Пока ему там делали неопытными

руками перевязку, хижину окружили враги, не знавшие, кто он. Это спасло его

от позора пленения. Когда они попытались сломать запертые на засовы двери

и их стали обстреливать сверху, они снесли вязанки камыша и дров, подложи-

ли огонь и сожгли хижину вместе с людьми» (Amm. Marc. XXXI, 13, 12-17).

Так, спустя 127 лет после битвы при Абритте от рук готов пал второй импе-

ратор Римской империи.

Поражение было жесточайшим, погибло не менее 40 тысяч испытанных в

боях на Востоке воинов, цвет римской армии. Рана, нанесенная Империи при

Адрианополе, уже не могла зажить, по сути дела, она оказалась летальной.

Хотя государство просуществовало еще столетие, это был уже смертельно боль-

ной организм. Как выразился известный историк Жак Ле Гофф: «Это был удар

грома, предвещающий ливень, который должен был затопить римский Запад»

(Гофф 1992, с. 11-12).

Но в 378 г. варвары еще не сумели полностью воспользоваться дарованной

им победой. Они не знали, что делать с ней дальше, и судьба отвернулась от

них. Загнали остатки римской армии в Адрианополь, перебив тех, кто не успел

пройти через ворота. Опасаясь, что готы ворвутся на плечах отступавших, го-

рожане поспешили запереться. Фритигсрн предлагал вести осаду города в на-

дежде, что находящиеся там ариане откроют ворота. Поскольку борьба между

христианскими общинами ариан и ортодоксов в те годы принимала весьма ост-

рые формы, надежды Фритигерна, вероятно, были небезосновательными, быть

может, существовала уже некоторая договоренность. Аммиак сообщает о ла-

зутчиках-римлянах, пытавшихся проникнуть в город, но без успеха (Amm. Marc.

XXXI, 15, 7). Нетерпеливые готы бросились, однако, на штурм и встретили

263

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

отчаянное сопротивление защитников. Поразили их громадные камни, бросае-

мые одним из самых мощных «онагров» римской армии. Неожиданно разра-

зился страшный ливень, который не только охладил пыл нападавших, но и на-

пугал небесными карами. Адрианополь устоял (Amm. Marc. XXXI, 15).

Готы должны были весьма сожалеть об этой неудаче, поскольку знали, что в

городе находится и имперская казна (Amm. Marc. XXXI, 15, 2), которую Ва-

лент предпочел взять с собой, а не оставлять в готовом к мятежу Константино-

поле. Возможно, именно эта приманка помешала готам сорганизоваться, каж-

дый стремился оказаться первым, «дело шло безо всякого плана, наскоками, в

отдельных отрядах, что было свидетельством полной растерянности; все вер-

нулись в свои палатки, упрекая друг друга в бессмысленном безумии за то, что,

вопреки советам Фритигерна, решились пойти на ужасы штурма» (Amm. Marc.

XXXI, 15, 15).

Подошли готы и к стенам столицы. И опять его величество случай: из горо-

да совершил вылазку отряд наемников-сарацин, арабов. Один из них, длинно-

волосый и обнаженный, набросился на огромного гота, всадил ему нож в гор-

ло и, припав к его шее, стал пить лившуюся кровь. Пораженные готы в ужасе

отступили (Amm. Marc. XXXI, 16, 6).

Тем временем командующий восточной армией Юлий организовал в Ма-

лой Азии избиение всех находившихся здесь на службе готских солдат и офи-

церов. Их вызвали якобы для выдачи жалованья и перебили (Amm. Marc. XXXI,

16, 8). Это, естественно, подлило масла в огонь гото-римской национальной

розни, но готы не сумели оказать поддержки своим соплеменникам-солдатам.

Отойдя от Константинополя, готская армия рассыпалась на мелкие отряды,

которые стали заниматься грабежом по всему Балканскому полуострову, но за

осень 378 г. готам не удалось взять ни одного города ни во Фракии, ни в Гре-

ции. Они разоряли лишь сельскую округу. Казалось бы, готы уже были доста-

точно знакомы с римской осадной техникой, но опытных инженеров, очевид-

но, все же не хватало. Они сооружали осадные башни, тараны, катапульты и

прочее, но все как-то неумело и безрезультатно.

К зиме готы снова оказались в разоренных ими же деревнях, без продоволь-

ствия, опять голодали. К этому добавилась еще эпидемия чумы. Опасаясь зара-

зы, готы оставили Македонию.

2. ГРАЦИАН, АТАУЛЬФ

И ГАЛЛА ПЛАЦИДИЯ

Грациану, ставшему после смерти Валентиана в 375 г. императором Запада,

во время битвы при Адрианополе было всего 19 лет. Справиться одному с

управлением огромной Империей, да еще после Адрианопольской трагедии,

было трудно, и он назначает с января 379 г. соправителем своего родственни-

ка — дядю по отцу, уроженца Испании, Феодосия, человека опытного и явно

не лишенного политических талантов.

264

щ

1