Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

121КРАСНОСТОКСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ МОНАСТЫРЬ

такой же шитый образ распятия, по венцу пронизанный

жемчугом, такая же плащаница с изображением снятия

с креста и воздухи хранились в соборном алтаре. Все эти

вещи, по преданию, шиты руками царевны Софьи.

Святыни Красногорского монастыря и его красивое

местоположение привлекали сюда значительное коли

чество богомольцев, которых особенно много бывало

во время крестных ходов. К 26 авг. ежегодно Грузинская

икона Божией Матери торжественно крестным ходом

переносилась в Архангельск и пребывала здесь до третье

го воскресенья Великого поста, а потом отправлялась об

ратно. Ко времени отбытия Грузинской иконы из Архан

гельска сюда приносилась Владимирская икона Божией

Матери, которая торжественно провожалась из монасты

ря в среду на 2-й неделе Великого поста.

Значительное стечение народа бывало на храмовые

праздники и др. торжественные дни: в субботу 5-й недели

Великого поста — храмовый праздник Похвалы Пресвя

той Богородицы; 22 июня — по случаю чудесного спасе

ния обители от пожара; 23 июня — храмовый праздник чу

дотворной иконы Владимирской Божией Матери; в этот

день совершался крестный ход в часовню на святой ручей

за 5 верст от монастыря; 6 июля — в честь чудотворной

Грузинской иконы Божией Матери с крестным ходом во

круг монастырской ограды; 22 авг. — в память принесения

этой иконы в монастырь; 6 сент. — в память чуда Архи

стратига Михаила в Хонех; и, наконец, в среду 5-й недели

Великого поста, когда приносили обратно в монастырь

икону Грузинской Божией Матери после пребывания ее

в Архангельске.

Монастырь был обнесен каменной оградой, за кото

рой находились монастырские службы и хозяйственные

строения. При монастыре были гостиница для богомоль

цев и странноприимный дом.

После 1917 монастырь был разграблен, его святыни

утрачены, многие сооружения разрушены.

КРАСНОГОРСКИЙ ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ мо:

настырь, Полтавская губ. Находился в Золотоношском у.

Обитель сначала была мужской, а с 1789 преобразована

в женскую. Храмов в монастыре было 3: во имя Преобра

жения Господня, в честь Покрова Пресвятой Богородицы

и во имя св. Иоанна Богослова. Последняя церковь отсто

яла от обители на версту, при духовном женском училище.

В соборном Преображенском храме находились 2 мес

тночтимые иконы Богоматери: 1) Дубицкая, или Дубен

ская, и 2) Корецкая. Первая названа Дубицкой, или Дубен

ской, потому что она чудесно явилась на дубе (в XVII в.).

Она помещалась над Царскими вратами, в особо устроен

ном золоченом киоте. Вторая названа Корецкой, потому

что была вырезана на коре дерева, росшего на монастыр

ской горе, по преданию, основавшим монастырь пустын

ножителем; впоследствии изображение было снято с дере

ва, покрыто живописью, украшено серебряной ризой

с жемчугом и вделано в киот.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монас:

тырь, Пермской губ. Находился в 73 верстах от г. Ирбита,

близ с. Красного, на берегу р. Ницы. Основан в 1883 и пер

воначально существовал под видом женской общины, ко

торая в 1900 обращена в монастырь. Храм был один —

в честь Введения Пресвятой Богородицы.

После 1917 монастырь утрачен.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский мо:

настырь, Пензенская губ. Находился на левом берегу

р. Мокши, в полуверсте от уездного г. Краснослобод

ска. Сначала этот монастырь именовался Покровским

и находился на другом месте. Основан в XVII в. В 1764

Покровский монастырь был упразднен, а его церковь

обращена в приходскую. На его месте краснослобод

ский купец Муромцев основал в н. XIX в. богадельню,

которая впоследствии была переименована сперва в об

щину, а потом и в монастырь.

Перед 1917 в обители было 2 храма: Успенский с 2 при

делами (один во имя свв. апп. Петра и Павла, второй

в честь свв. Антония и Феодосия Печерских), а другой храм

устроен в честь Вознесения Господня.

Святынями обители являлись местночтимые иконы

Божией Матери: Феодоровская, «Отрада и Утешение»

(снимок с Афонской Ватопедской иконы Богоматери)

и икона св. Пантелеимона. Особенно большое стечение

паломников было 29 июня. Богомольцы очень часто захо

дили в этот монастырь, т. к. через него шла дорога в Саров

скую обитель. В монастыре были богадельня, больница,

училище для сирот-девочек духовного звания и гостиница

для паломников.

При советской власти монастырь утрачен.

КРАСНОСТОКСКАЯ ИКОНА Божией Матери, находи

лась в женской Красностокской обители Гродненской губ.

Сокольского у. Известна с XVI в. Когда в Русско-литов

ском крае упрочилось католичество — образ стал добы

чей доминиканцев и до XIX в. пробыл в костеле. Затем

костел был переделан в православный храм, и икона

опять перешла к православным. В 1877 икона прослави

лась чудом истечения мира. Празднование 7 окт.

КРАСНОСТОКСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ

монастырь, Гродненская губ. Находился в Сокольском у.

в урочище Красносток. Основан в 1900 по ходатайству

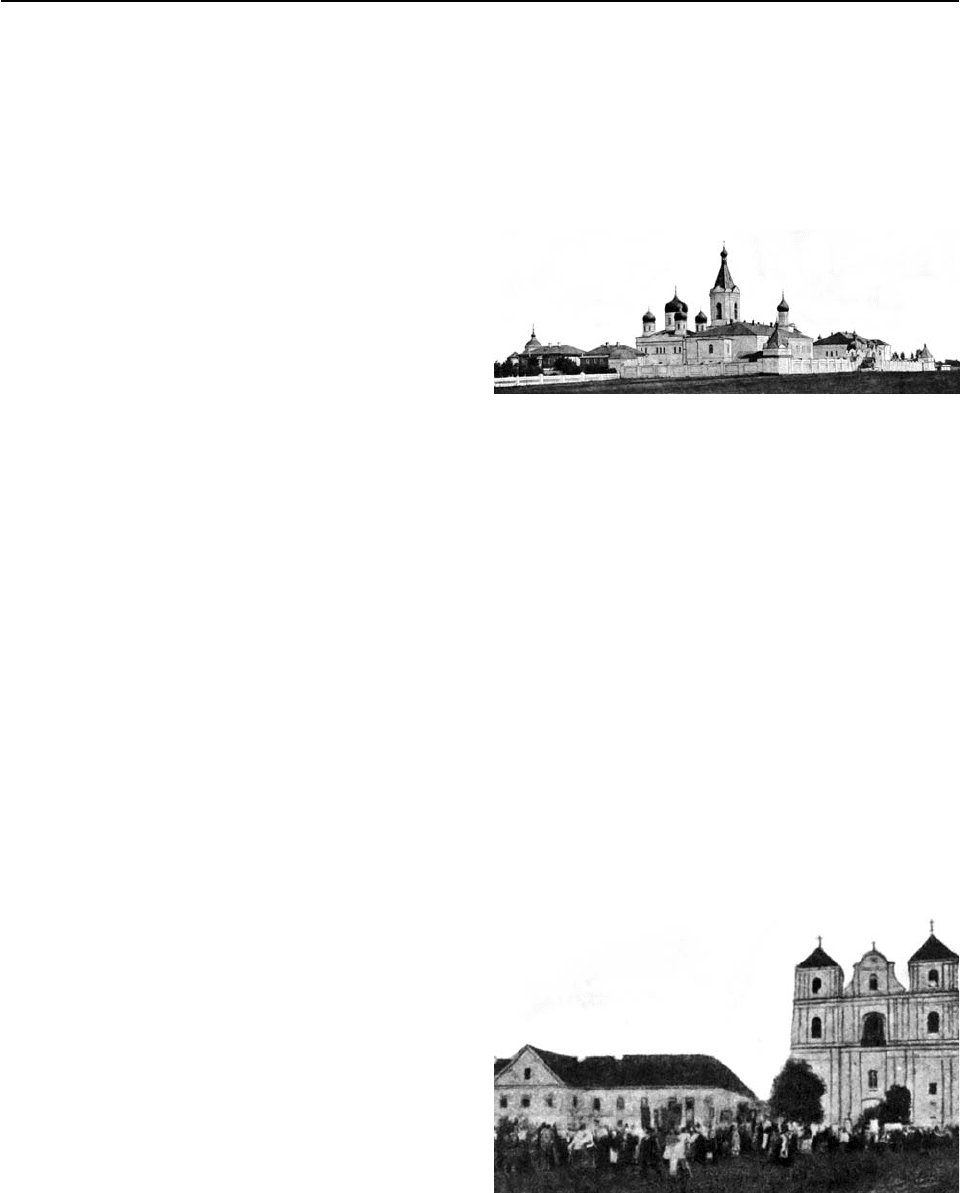

Краснослободский Успенский монастырь.

Красностокский РождествоБогородичный монастырь.

122 КРАСНОХОЛМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ

еп. Иоакима, просившего перевести в Красносток уч

режденную в 1843 Гродненскую Рождество-Богородич

ную женскую общину и открыть при новой второклас

сной общежительной обители церковно-приходскую

женскую школу.

Перед 1917 в Красностокской женской обители был

один каменный храм в честь Рождества Пресвятой Бого

родицы, построенный в 1720 еп. Львом Кишкой, с при

делом во имя свв. апп. Петра и Павла.

Святынями монастыря являлись Красностокская

икона Богоматери — военный кладень времен царя

Алексея Михайловича; копия с этой иконы, чтимая так

же и католиками, и еще более известная в народе, чем

подлинник, который из опасения, чтобы не отняли като

лики, висел в алтаре до 8 сент. 1877; и, наконец, — Влади

мирская икона Богоматери, прославленная истечением

мира в Гродненском женском монастыре 7 окт. 1877.

В г. Дрогичине Красностокский монастырь имел при

писанную к нему женскую общину, созданную в 1905

на месте существовавшего здесь с 1500 Троицкого муж

ского монастыря.

Перед 1917 в общине было 5 храмов: каменный во имя

св. Николая Чудотворца, древний монастырский, хранив

ший в себе богослужебные книги XVI в. и иконы XVII в.;

деревянный трапезный монастырский во имя св. вмц.

Варвары; устроенный в бывшей монастырской ризнице

и освященный 29 июня 1905 храм во имя св. Никанора,

кладбищенский Анастасиевский и загородный при боль

нице, перестроенный из бенедиктинского храма с посвя

щением престола во имя св. Агапита Печерского.

При общине были второклассная женская школа, при

ют и монастырская больница.

КРАСНОХОЛМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ АНТОНИЕВ

мужской монастырь, Тверская губ. Находился на левом

берегу р. Мологи, при впадении в нее р. Неледины, в 4 км

от г. Красного Холма.

Основан монахом Антонием, пришедшим в эту мест

ность из Белозерских монастырей в 1461. На участке зем

ли, испрошенном им у кн. Нелединского-Мелецкого, он

построил деревянную часовню, а для себя келью, и мир

но потекла его подвижническая жизнь. Недолго, однако,

Антоний наслаждался уединением: слух о подвижничес

кой жизни его скоро распространился по всей окрест

ности, и к нему стали стекаться многие, желавшие или

получить от него благословение и назидание, или же жить

и подвизаться с ним вместе. При этом каждый по своему

состоянию делал приношение из доходов своих. Это дало

средства построить сначала деревянную церковь. По пре

данию, однажды ночью Антоний увидел из окошка своей

кельи необыкновенный свет. Объятый трепетом, он вы

шел посмотреть, что означало бы это дивное явление;

на дереве он узрел икону Николая Чудотворца, сиявшую

неизреченным светом. Воздав хвалу Богу и помолившись

пред явленной иконой, Антоний внес ее в свою часовню,

а по устроении деревянной церкви посвятил ее имени

Николая Чудотворца. Желавших жить вместе с ним

Антоний принимал беспрепятственно, вместе с ними

трудился над устроением обители и был для них образ

цом богоугодной жизни. Так образовался монастырь, на

званный в честь храмового святого и основателя — Нико

лаевским Антониевым.

Перед 1917 в обители было 5 храмов. В соборном —

во имя св. Николая Чудотворца — находились 2 иконы

этого святителя, существовавшие с XV в. Одна из них по

читалась явленной. В этом же соборе под спудом храни

лись мощи прп. Антония, основателя монастыря (память

его 17 янв.).

При советской власти монастырь был закрыт, многие

здания разрушены, святыни поруганы.

КРАСНОЯРСКАЯ И ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ — см.:

ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ.

КРАСНОЯРСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь,

общежительный, нештатный, находился в Енисейской

губ., в 48 верстах от г. Красноярска. Основан в 1888. При

монастыре была школа для девочек. Управляла игуменья,

монахинь и послушниц было 57. После 1917 утрачен.

КРАСНОЯРСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ мужской скит, нахо

дился в Енисейской губ., в 35 верстах от г. Красноярска.

После 1917 утрачен.

КРАСНОЯРСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь.

Находился в Енисейской губ., в 6 верстах от г. Краснояр

ска. Основан в 1878. Перед 1917 при монастыре были бо

гадельня, больница, школы иконописная и ремесленная.

После 1917 утрачен.

КРАСНЫЙ УГОЛ, в русской избе наиболее почетное

место, в котором вешались иконы и стоял стол. Иконы

(божницы) в красном углу отождествлялись с алтарем

православного храма, а стол — с церковным престолом.

В божнице, кроме икон, хранили сосуд с богоявленской

водой и веточкой освященной вербы. Войдя в избу, чело

век прежде всего крестился на иконы в красном углу,

а затем уже здоровался с хозяевами. В красном углу са

жали самых почетных гостей, а всем остальным полага

лось сидеть поодаль.

В почитании красного угла прослеживались и древ

ние языческие корни. В Древней Руси считалось, что

именно там в определенные дни пребывают души пред

ков. Покойника клали на стол и лавку головою к крас

ному углу. О. П.

КРАСОТА (прекрасное), в понятиях Русского Правосла

вия божественная гармония, внутренне присущая при

роде, человеку, некоторым вещам и изображениям.

В красоте выражается божественная сущность мира.

Источник ее в самом Боге, Его целостности и совершен

стве. «Красота на земле не возникает сама собой, а посы

лается рукой и мыслию Божией» (Афиногор). «Некто,

воззрев на красоту, весьма прославил за нее Творца

и от одного взгляда погрузился в любовь Божию и источ

ник слез» (св. Иоанн Лествичник).

Красный угол в избе.

123КРЕСТНАЯ СИЛА

Важнейшим образцом прекрасного для русского чело

века XII–XVII вв. была красота православной иконы. «Са

мая мысль о целящей силе красоты, — писал Е. Н. Трубец

кой, — давно уже живет в идее явленной и чудотворной

иконы. Среди той многотрудной борьбы, которую мы ве

дем, среди бесконечной скорби, которую мы испытываем,

да послужит нам эта сила источником утешения и бодрос

ти. Будем же утверждать и любить эту красоту!»

В народном сознании красоту связывают с правдой

и добром. Не всякая правда — красота, но всякая красо

та — правда. Красота на добро не смотрит, но люди от нее

становятся добрее.

По мнению Ф. М. Достоевского, красота спасет мир.

Вместе с тем, имея в виду ее божественный первоисточник,

писатель предостерегает людей от опасности подмены кра

соты божественной лжекрасотой дьявола. Красота, считает

он, не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол

с Богом борется и поле битвы — сердца людей. Будущий ан

тихрист будет пленять красотой. Помутятся источники

нравственности в глазах людей. О. Платонов

КРЕМЕНЕЦКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ монастырь, Во

лынская губ., г. Кременец. Основан в 1636 по благослове

нию Киевского митр. Петра Могилы волынскими обывате

лями Даниилом Малиновским и Лаврентием Древинским.

При нем прежде существовало «Православное Богоявлен

ское братство», оберегавшее и защищавшее Православие

от распространявшейся унии. Только после упорной борь

бы с униатами, католиками и иезуитами монастырь в 1725

поступил в ведение униатов и оставался оторванным

от Православия до 1839. В этом году монастырь стал от

дельным православным приходом, существовавшим

до 1865, когда был восстановлен Богоявленский монас

тырь и причислен к Загаецкому св. Иоанна Милостивого мо

настырю. В 1873 он был отчислен от Загаецкого и припи

сан к Дерманскому монастырю.

В обители было 3 храма: соборный Богоявленский,

Никольский и храм во имя св. Иоанна Крестителя. При

монастыре была братская Свято-Николаевская церков

но-приходская школа. Настоятельствовал в нем Острож

ский епископ.

В 1959 монастырь был закрыт, в 1990 возродился как

женский.

Святынями монастыря являются: Кременецкая ико

на Божией Матери; икона св. вмч. Пантелеимона с части

цей мощей, излучающей тепло; икона св. вмц. Варвары

с частицей мощей.

КРЕСТ ИИСУСА ХРИСТА и его изображение. Форма

креста, на котором распят был Иисус Христос, с точнос

тью не определена. В то время крест был орудием казни

и в римских провинциях был довольно распространен;

есть основание полагать, что не везде форма его была

одинакова. Так, встречались кресты таких форм: прямой,

косой, в виде буквы «Т». Из всех указанных форм боль

шое количество данных указывают на ту форму креста,

к которому пригвожден был Иисус Христос четырьмя

гвоздями. Крест, как орудие, на котором страдал Спаситель,

с самого начала христианства был для верных святыней,

символом спасения. У христиан Спаситель распятый из

ображался с небольшой бородой, с длинными волосами,

с короною на голове, со страдальческим выражением ли

ца (прежде, в первых веках христианства, лицо изобража

лось величественное, спокойное, с открытыми глазами).

На Западе принят в употреблении четырехконечный

крест; только в некоторых случаях шестиконечный

и восьмиконечный, а у православных одинаково 3 фор

мы; между тем, старообрядцы признают только восьми

конечный, отвергая другие как ересь.

КРЕСТЕЦ, перекресток дорог. По народным поверьям,

на этом месте обитает нечистая сила, против которой

на крестцах ставили кресты и даже часовни с изображе

нием св. Параскевы Пятницы. В Москве в Китай-городе,

у Никольского, Ильинского и Варварского крестцов со

бирались нищие и калеки, безместные священники,

предлагавшие свои услуги, шел торг лубками.

Лит.: Максимов С. В. Собр. соч. Т. 15 (Крылатые слова).

СПб., 1909.

КРЕСТНАЯ СИЛА, сила Честного Животворящего Крес

та Господня, в могущество которой верило большинство

русских. Крест — это, прежде всего, любовь, готовность

пострадать за других вплоть до смерти. Эта любовь Иису

са Христа и дала ту силу кресту, которая может защитить

от любых нападок вражьих. Отсюда народная вера в за

щитное действие креста начертанного, свяществленного,

крестного знамения.

Среди повседневных проявлений веры простого рус

ского человека в своем доме, видимых и для посторонне

го глаза, — защита себя и жилища своего от нечистой си

лы, нечисти. Бытовавшие при этом воззрения на вражью

силу — народная демонология — не противоречили соот

ветствующим догмам Православия. «Наша брань не про

тив крови и плоти, но против… мироправителей тьмы ве

ка сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6; 12).

«Крестьяне, живущие вблизи своих приходских церк

вей, — писал корреспондент в Тенишевское этнографи

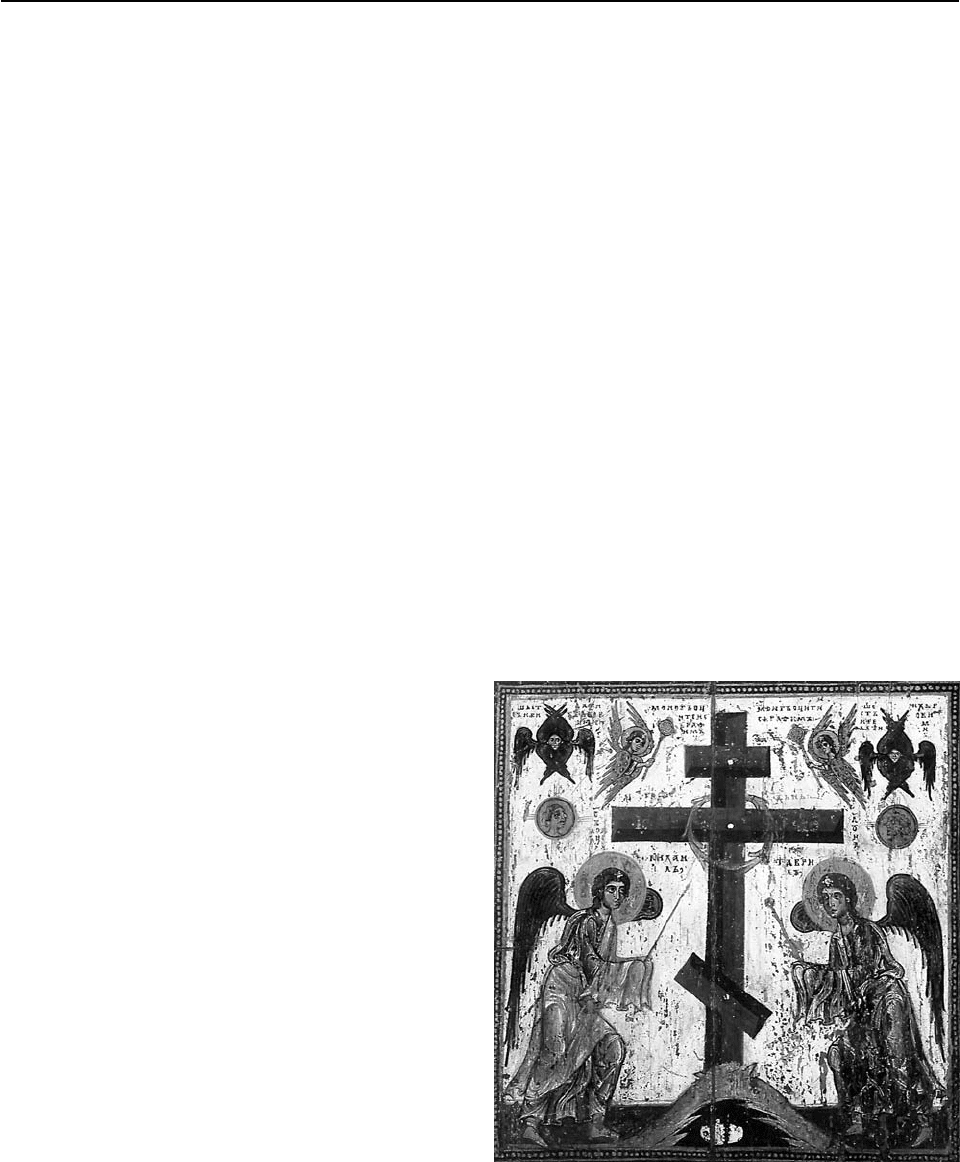

Поклонение Кресту. Оборот двусторонней иконы

«Спас Нерукотворный». XII в.

Успенский собор Московского Кремля.

124 КРЕСТНАЯ СИЛА

ческое бюро о Гжатском у. Смоленской губ., — стараются

донести до дома зажженную свечу, с которой они стояли

в церкви во время чтения о страданиях Христа или

во время выноса плащаницы. Этим огнем они выжигают

знаки на дверных и оконных притолках» для предохране

ния от нечистой силы и колдовства.

Указание на этот благочестивый обычай — выжигание

крестов — одно из наиболее часто встречающихся во всех

тенишевских материалах. Различие лишь в том, что в боль

шинстве сообщений речь идет о свечах Великого Четверга,

но встречается в этом назначении и крещенская свечка.

Так, в Бирюченском у. Воронежской губ. в Великий Чет

верг по окончании чтения 12-ти Евангелий (т.е. двенадца

ти текстов из Евангелий о св. страстях Господних) крестья

не шли по домам с зажженными свечами и на избяных бал

ках выжигали кресты. В Тульской губ. в Великий Четверг

после двенадцати Евангелий (по церковному обычаю это

чтение совершалось в четверг вечером на утрени) двига

лись по домам с горящими свечками и выжигали кресты

на дверных притолках, потолках, избяных матицах.

По наблюдениям в Ярославской губ., «крест, согласно

христианскому вероучению, считается народом самым

верным, действенным оружием для борьбы с нечистою

силою. В день Крещенского сочельника во многих мес

тах выжигают на дверях дома и надворных строений бо

гоявленскою свечою — кресты, для защиты от нечистой

силы». О начертании крестов «по всем дверям, окнам ха

ты и надворных построек» накануне Крещения, когда

приносили после вечерни домой св. крещенскую воду,

писали и из Обоянского у. Курской губ.; только здесь

(с. Шелковка) чертили кресты мелом. Возможно, это бы

ла трансформация обычая выжигать крест свечою, ибо

самый сочельник назывался здесь «Свечки». (Такое на

звание Крещенского сочельника отмечено также в слова

ре В. И. Даля для Костромской и Пензенской губ., а в на

ших материалах встречается еще в Воронежской губ.)

После начертания крестов кропили всюду крещенской

водою. Так очищали свой дом.

Мелом же чертили кресты на всех косяках окон и две

рей и на воротах в Щигровском у. Курской губ. в Крещен

ский сочельник — «для сохранения от нечистой силы».

Указание на то, что «на Крещенский сочельник ставят

меловые кресты», есть и у В. И. Даля.

А. Балов был прав, когда писал, что крест считается на

родом самым верным и действенным оружием для борьбы

с нечистой силою. Это проявлялось и в постоянном осене

нии себя крестным знамением (не только во время молитв).

Медынский помещик (Калужская губ.) Г. Спафарьев, пи

савший в 1849 о христианских взглядах русских крестьян,

подчеркивал, что они всякое дело начинают и кончают, осе

нив себя крестным знамением. Люди, попавшие под силь

ное воздействие силы вражьей, не могли осенить себя

крестным знамением, и в этом была главная опасность их

положения. Крестьянин Ф. Е. Кутехов (д. Бармино, Серед

никовской вол., Егорьевского у., Рязанской губ.) сообщал

в к. XIX в., что во время свадьбы ни один человек не перей

дет через порог, не перекрестившись.

Прежде чем резать хлеб (это делал обычно старший

мужчина, сидевший под иконами), над ним ножом черти

ли в воздухе крест либо проводили ножом крестообразно

по хлебу. Поднося ко рту кружку с питьем, — крестились.

«При упоминании о нечистой силе, — писал Ф. Зоб

нин, — у нас имеют обыкновение или отплюнуться, или

перекреститься и сказать: «не слушай, святая хоромина,

не к нам будь сказано». Это не воспринималось право

славными как формальность. Считали, что именование

вызывало присутствие именованного. Представляет ин

терес приводимое здесь обращение к жилому дому —

«святая хоромина», свидетельствующее об отношении

к нему, как к Малой Церкви. Человек, упомянувший не

чисть, понимает неуместность этого в св. помещении и,

сверх того, опасается накликать такими словами на себя

воздействие вражьей силы, отсюда — «не к нам будь ска

зано» и осенение себя крестным знамением.

Бытовало и бытует ныне множество историй, расска

зывающих о том, как спасает от нечистой силы шейный

крест и как опасно оказаться при каких-то обстоятельст

вах без него. Ходить без креста считалось серьезным гре

хом. Нельзя спать без креста, снимать его на время купа

нья — человек остается без защиты.

Как только начиналась гроза, не только закрывали ок

на и задвижки печных труб, но обязательно крестили их.

Лопаткой делали крестное знамение в сусеке над зерном,

предназначенным для сева, прежде чем насыпать его

в мешки. Когда сажали в печь кулич, то в каждом углу из

бы, начиная со святого, лопатою трижды делали крест.

При зажигании огня от спички непременно крести

лись и говорили «Господи, благослови». Существовали

понятия благословенный и неблагословенный огонь:

«благословенный огонь не спалит ничего, а от неблаго

словенного огня случаются пожары». Еще страшнее был

огонь, при зажигании которого ругались «срамными сло

вами» или произносили проклятья. От такого огня, как

считалось в народе, случались самые страшные пожары,

когда горели скотина и даже люди.

Крестились, когда подавали питье и еду приезжему

(или прохожему) человеку чужой веры, которого опаса

лись, «чтобы не напустил нечистого»; посуду после него

перемывали со св. водою. Но при этом его никогда

не обидят, лишней копейки с него не возьмут за ночлег,

«а то еще и совсем не просят, а что дадут, за то и спасибо»

(сведения Болховского у., Орловской губ.).

Насторожены были крестьяне, если в дом приходил

односельчанин, имевший худую репутацию человека,

причастного к колдовству. С народными представления

ми о вражьей силе связано широко бытующее убеждение

в том, что люди, предавшие себя этой силе, могут «сде

лать» — причинить вред, наслать болезнь, беснование

и пр. Соответственно верят и в то, что некоторые свя

щенники (из монахов и белого духовенства), а также

старцы и старицы из мирян, достигшие большой духов

ной силы, могут изгонять бесов из людей — отчитывать

и исцелять от другой какой-либо порчи. При появлении

человека, который может навести порчу, начинали чи

тать про себя молитву и крестились.

Невозможно перечислить все случаи, когда считалось

необходимым принять меры против нечистой силы: преж

де всего — осенить себя крестным знамением или пере

крестить какой-то предмет. Кроме постоянно повторяю

щихся обстоятельств — поведение в них определялось

устоявшимся обычаем, — возникало, разумеется, множес

тво индивидуальных моментов, требующих от каждого

125КРЕСТНЫЙ ОНЕЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ

своего, личного решения. В «невидимой брани», которую

вел православный человек, многое зависело от степени его

веры. «Всяк крестится, да не всяк молится», — говорит по

словица. Относительно начертания крестов тоже есть по

словица такого рода: «Не спасет дегтярный крест, коли

не спасет животворящий» (дегтярные кресты чертили

на воротах и на самих животных от падежа скотины). На

род в массе своей понимал, что начертание креста —

не магия, что оно должно сочетаться с живою верою в Бо

га, в Крест Животворящий. М. Громыко

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ, крест — самый главный

символ для христиан, не только как орудие всемирного

спасения, на котором был распят Христос, но и как по

стоянное напоминание, что люди не могут стать хрис

тианами, не приняв крест в основу жизни. «Кто хочет

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,

и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Поэтому христиане

и осеняют себя крестным знамением — крестятся. Пра

вославные делают это так: соединяют в щепотку боль

шой, указательный и средний пальцы, а два других,

согнув, прижимают к ладони (что символизирует Божье

Триединство и две Природы — Божественную и Чело

веческую — во Христе) и крестятся ото лба — к груди

и от правого плеча — к левому. Этот всеобъемлющий

символ показывает, что крест является вдохновением,

силой и действительным содержанием нашей жизни

и что наш ум и сердце отданы любви к Богу.

КРЕСТНЫЕ ОТЕЦ и МАТЬ, КУМ и КУМА, восприем

ники от купели при крещении. В русской народной тради

ции крестные играли существенную роль в течение всей

жизни человека, т. к. духовное родство, в которое вступа

ли восприемники и их крестники в результате крещения,

считалось даже сильнее кровного. Пословица: «Духовное

родство пуще плотского».

Крестные несут ответственность перед Богом за духов

но-нравственное состояние своих крестников. С момента

совершения таинства крестные родители становились как

бы посредниками между крестниками и миром святых. Их

молитвы считались действенными, иногда им придава

лась даже большая сила, чем молитвам родной матери.

В духовное родство с крестными (в народной терми

нологии — кумовство) вступали в результате крещения

и родители крещаемого, и ближайшие родственники его.

Все они назывались кумами (крещаемые и крестные

между собою кумами не назывались).

Лица, связанные духовным родством, не могли всту

пать между собою в брак. Церковное законодательство

после XVII в. значительно сузило круг лиц, связанных

брачными запретами. В к. XIX в. официально были запре

щены лишь браки между восприемником и матерью крес

тника и восприемницей и отцом крестницы. Народная же

традиция существенно расширяла круг лиц, на которых

распространялось духовное родство и соответственно

брачные запреты. Браки запрещались не только между

крестными родителями и крестниками, но и между кумо

вьями. Запреты распространялись и на второе поколение.

Интимные связи между духовными родственниками счи

тались в крестьянской среде кровосмешением. «Ведь кум

с кумою стояли у общей купели перед Богом, поручались

за младенца и отрекались за него от сатаны, а заместо то

го они сами идут в лапы сатаны и младенца туда тащат,

прямое дело, что грех непрощеный, потому как оскверня

ет невинного младенца» (Ярославская губ.).

Кумовство как система взаимоотношений включало

определенные нормы поведения. По отзывам, поступав

шим из разных мест, среди лиц, связанных духовным

родством, «замечается большая сдержанность и уваже

ние». Обязательной считалась взаимопомощь. Между

покумившимися семьями не должно было быть ссор; они

рассматривались как великий грех. Детей воспитывали

в духе особого уважения к крестным родителям. По глу

бокому убеждению русских людей, «грех непроститель

ный обидеть крестных». Бог счастья не даст».

По обычаю кумовья посещали друг друга в большие

праздники, прежде всего на Пасху. В этот день крестные

обязательно одаривали своих крестников крашеными

яичками, а родители крестников в свою очередь несли

подарки крестным. Крестные родители были непремен

ными участниками всех праздников в доме своих крест

ников. Кроме того, было принято угощать кума и куму,

когда бы они ни пришли.

Особая роль отводилась крестным на свадьбе крестни

ков. С ними советовались перед вступлением в брак. Они

благословляли жениха и невесту вслед за родителями и вы

полняли роль посаженых отца и матери. В случае отсутст

вия родителей крестные их заменяли. Когда невеста-сирота

ехала на кладбище просить благословения у умерших роди

телей, ее сопровождал крестный. Нередко они выполняли

в свадебном обряде почетные функции свахи, тысяцкого.

Крестные, как и родители, благословляли при отправлении

на военную службу или в дальние поездки.

По установившейся у русских традиции, крестная

мать приносила на крещение кусок белой материи,

на который клали после купели, — «риски», или «при

ём». Крестный отец платил за совершение таинства и да

рил нательный крест — символ веры и защиту от нечис

ти. Постоянное ношение креста для русского человека

было обязательным и естественным. Отсутствие его за

ставляло считать, что над данным человеком не было со

вершено таинство крещения, т. е. он не принадлежит

к Православной вере. Т. Листова

КРЕСТНЫЙ ОНЕЖСКИЙ мужской монастырь, Архан

гельская губ. Находился на Кий-острове в Онежской гу

бе Белого моря около устья р. Онеги.

Основан в 1630 патр. Никоном, которому предание

приписывает и самое наименование острова. Еще прос

тым иеромонахом в Анзерском скиту Никон, из-за разно

гласия с прп. Елеазаром, основателем скита, покинул этот

скит и решил поселиться в др. обители. Во время переезда

на море Никона застигла великая буря, т. ч. он опасался

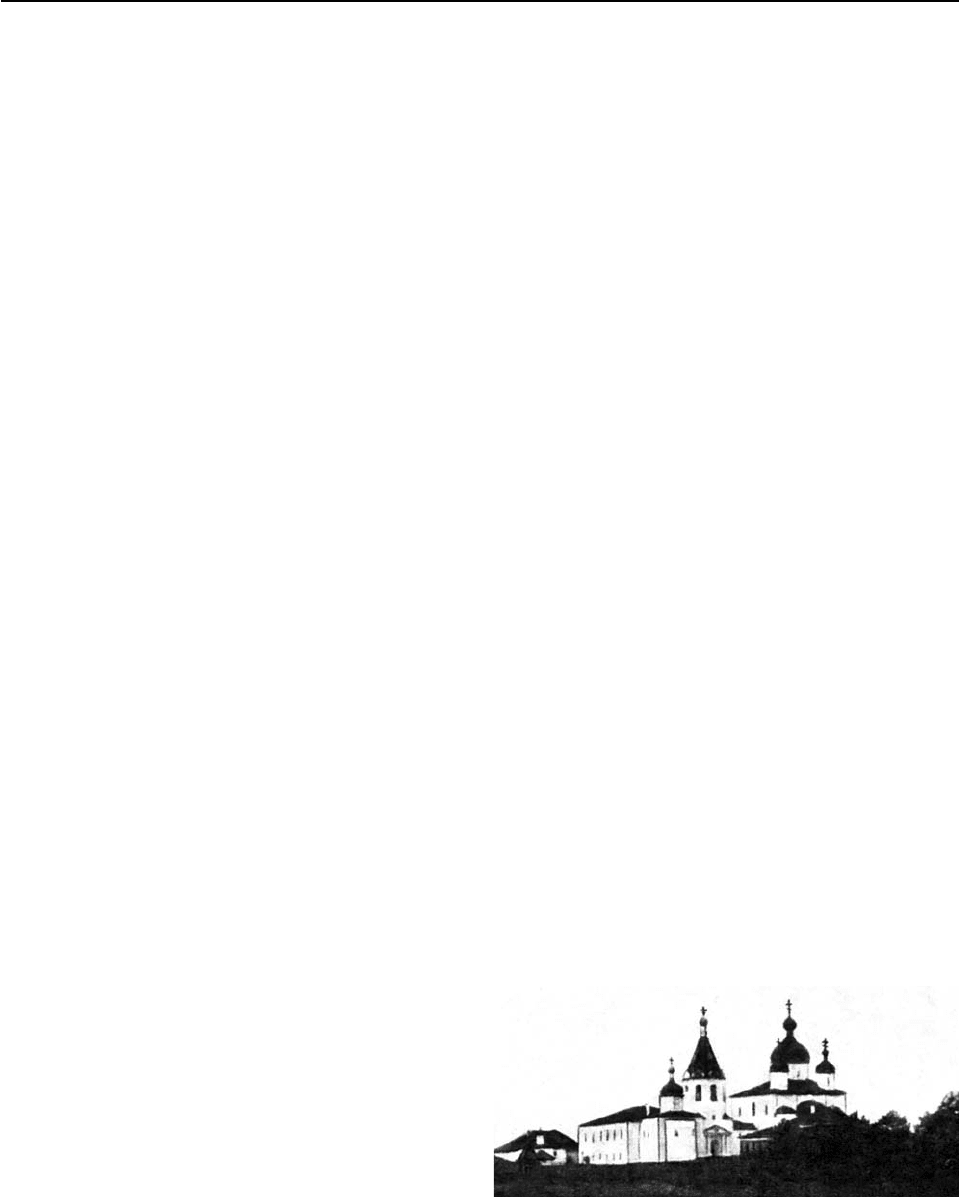

Крестный монастырь.

126 КРЕСТНЫЙ ОНЕЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ

за жизнь свою и своих спутников. Их судно было прибито

к одному острову в устье р. Онеги. Предание говорит, что

Никон, выйдя на остров, спросил: «Кий сей остров?» Т. к.

остров оказался совершенно пустынным, никому не из

вестным и не имеющим никакого наименования, то Ни

кон сказал: «Так пусть же этот остров называется Кий!»

В благодарность за свое спасение Никон дал обет по

строить здесь монастырь в честь Животворящего Креста

Господня и в знак этого водрузил деревянный крест, ко

торый сохранялся на Кий-острове до 1920-х в часовне

на берегу моря. В 1652 Никон, уже митрополит Новго

родский, был послан царем Алексеем Михайловичем

в Соловки для перенесения оттуда в Москву мощей митр.

Филиппа, он на обратном пути из Соловков посетил о.

Кий, осмотрел крест, поставленный им здесь, и повторил

свой обет о построении монастыря. В память этого посе

щения острова Никоном с мощами свт. Филиппа здесь

была сооружена часовня с крестом внутри нее, разру

шенная уже в советское время.

Став патриархом, Никон решил осуществить свой

обет о построении монастыря. В 1656 он испросил у царя

Алексея Михайловича грамоту на построение обители

на о. Кий. Кроме того, царь, по расположению к Нико

ну, пожаловал на строение 6000 руб. и приписал к нему

многие окружные деревни с крестьянами и различные

угодья. Т. о., в самом начале своего существования мо

настырь в материальном отношении был обеспечен.

Никон лично принимал участие в устроении обители;

под его наблюдением производилась постройка первых

монастырских храмов. Чтобы привлечь к новооснован

ному монастырю внимание благочестивых богомольцев

и паломников, Никон позаботился дать ему святыню.

Для этого он отправил в Палестину особого иеромонаха

с поручением устроить там из кипариса крест по точному

размеру и подобию Креста Христова. Поручение патри

арха было исполнено в точности, и устроенный в Палес

тине крест был привезен в Москву. Никон обложил его

листами позлащенного серебра и вложил в него многие

святыни. Так, в верхний серебряный, вызолоченный ков

чег были вложены части Древа Креста Господня и Ризы

Господней, в нижний ковчег еще часть Древа Креста Гос

подня, к которой и ныне прикладываются богомольцы.

В 15 серебряных позолоченных звездах, которыми был

украшен крест, находились части Гроба Господня, камня

Гроба Господня, камня вертепа, где родился Господь, пе

щеры, где Он постился, камня Гроба Пресвятой Богоро

дицы и др. На лицевой стороне креста были вложены

крестообразно 97 частиц мощей свв. угодников Божиих

и над ними на серебряных дощечках находились изобра

жения ликов этих святых. На задней стороне креста были

вложены частицы мощей др. святых без поименования

их, числом более 300. Некоторые частицы св. мощей были

утеряны при перевозке креста в 1854 во время нападения

англичан и при прежде бывших здесь пожарах. Никон

торжественно освятил крест и отправил его в новоустроен

ный монастырь. По повелению царя Алексея Михайлови

ча крест во всю дорогу от Москвы до Крестного монасты

ря был сопровождаем ротой драгун в полном вооружении

и ротой пушкарей с заряженными пушками. Крест был

торжественно встречен иноками Крестного монастыря.

В память этого события, а также для защиты обители

от нападения врагов, было повелено из числа орудий, на

ходившихся при сопровождении креста, 7 пушек, сотню

бердышей и достаточное количество ядер и пороха оста

вить в монастыре. До 1917 эти пушки находились около

соборного храма, а ядра и несколько ружейных стволов

хранились в архивной палатке.

Благосостояние Крестного монастыря сильно по

шатнулось после 1764, когда, по новым монастырским

штатам, от него были отобраны вотчины, служившие

главным источником его средств. Во 2-й пол. XIX в.

монастырь перенес 2 больших потрясения: в 1854

на него напали англичане, крейсировавшие в Белом мо

ре, а в 1855 в монастыре был пожар, истребивший все

деревянные постройки и повредивший каменные. Мо

настырь сильно обнищал и впал в запустение, которое

продолжалось до 1870, когда он был восстановлен

на правительственную субсидию.

С самого начала своего существования монастырь

был сделан ставропигиальным, и в нем было введено ар

химандричье управление.

Перед 1917 в Крестном монастыре было 3 храма.

Главный соборный храм каменный, в честь Воздвижения

Честного и Животворящего Креста Господня, был по

строен в 1661 под руководством самого патр. Никона.

Храм имел придел на хорах с юго-западной стороны

во имя Архистратига Михаила; с северо-западной сторо

ны, где прежде был 2-й придел во имя св. Филиппа, бы

ла устроена палата для хранения монастырских сумм

и драгоценностей. Храм был построен на возвышенной

скале из цельных огромных камней булыжника; кирпич

при постройке употреблялся только для связки камней.

Престол в алтаре был каменный, устроенный на самой

скале, наподобие Гроба Господня. Посреди церкви

до 1917 висело медное литое паникадило весом в 30 пу

дов — дар патр. Никона. Церковь была освящена самим

Никоном 2 сент. 1661. 2-й храм, также построенный пат

риархом в честь Древа Креста Господня, был устроен над

колодцем, выкопанным трудами самого Никона. В стене

этого храма снаружи на восточной стороне вложена пли

та с надписью: «Ставропигий освящен во имя святаго Его

происхождения и во освящение целебнаго дара присно-те

кущих вод сих в частной обители святаго и Животворяще

го Креста Господня во царство Благочестивейшаго Велико

го Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича,

всея Великия, Малыя и Белыя России Самодержца,

по благословению Пресвятейшаго Великого Господина

Никона патриарха в лето 7168, по воплощении Слова Бо

жия 1660. Августа в 1-й день». Паперть этой церкви была

связана переходом с комнатой, в которой, по преданию,

жил сам патр. Никон.

Третий храм каменный, 1-этажный, теплый, в честь

Рождества Пресвятой Богородицы, устроен уже после

Никона. Он связан переходом с каменным 2-этажным

строением, в верхнем этаже которого устроены 2 придела:

правый во имя Рождества Христова и левый — во имя свт.

Филиппа. В нижнем этаже находились братская трапеза

и кухня. Церковью Рождества Богородицы и усыпальни

цей, в которой погребались настоятели обители, связаны

переходом с каменной колокольней; на ней 9 колоколов,

из которых некоторые пожертвованы Никоном; на них

сохранялись интересные исторические надписи.

127КРЕСТНЫЙ ХОД

Монастырь был обнесен деревянной двойной стеной

с 5-ю башнями. За оградой помещались различные хо

зяйственные постройки.

Главной святыней монастыря был крест, пожертво

ванный патр. Никоном. Он находился в соборном храме.

Высота его была ок. 3 м. По сторонам креста находились

изображения свв. царей Константина и Елены, царя

Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны

и коленопреклоненного патр. Никона. Крест стоял

на месте храмового образа, окруженный светло-красным

мраморным киотом с аркой на полукруглой темно-сине

го мрамора подставке, устроенной старанием Игнатия,

архиепископа Олонецкого.

В монастыре хранились ценные священные сосуды:

потиры, чаши для теплоты, ковш и стопа с надписями.

Здесь же хранился деревянный точеный посох Никона

и точеный подсвечник, предносившийся перед ним

во время его служения. В монастырской библиотеке бы

ло Евангелие, написанное на пергаменте, и рукописное

сказание о житии патр. Никона в 250 листов, написан

ное полууставом патриаршим ставрофором Иваном Шу

шерой. В монастыре было много книг с пометками рукой

патр. Никона. В монастырской усыпальнице хранился

большой, более сажени в длину, камень, на котором пер

воначально был водружен устроенный Никоном крест;

в н. XX в. на этом камне стоял деревянный гроб с ликом

святого угодника Иоанна, Яренгского чудотворца, в ко

тором прежде почивали его мощи.

После 1917 все святыни и ценности монастыря были

разграблены, монахи репрессированы, многие здания

разрушены. К концу советской эпохи от прежде велико

го монастыря остались живописные руины, около кото

рых функционировал дом отдыха.

КРЕСТНЫЙ ХОД, торжественное шествие с крестом,

хоругвями и иконами, сопровождаемое молебнами о ми

лости Божией по тому или иному случаю. Поводами для

крестных ходов служили как определенные постоянные

праздники, дни святых и чудотворных икон, так и конк

ретные обстоятельства, требующие каждый раз назначе

ния срока — начало и конец сельскохозяйственных ра

бот, первый выгон скота, засуха, непрерывные дожди,

эпидемии и эпизоотии, необходимость освятить опреде

ленные места (перекрестки, колодцы и др.).

При засухе, напр., в Бобровском у. Воронежской губ.

крестный ход на поля происходил следующим образом.

«В назначенный день все собираются в церковь и, отсто

явши утреню и литургию, поднимают образа и хоругви

и обходят кругом все поле. Впереди идут с иконами, за ни

ми — священник, облаченный в фелонь и епитрахиль, не

сет крест; сопутствующий клир поет богородичны гласы

и разные духовные песни; за клиром следует народ разно

го пола и возраста. В пяти местах, вперед избранных, весь

ход останавливается, и служат молебны с водоосвящени

ем». Первый молебен посвящали Спасителю; по оконча

нии молебна все прикладывались ко кресту и священник

кропил каждого святой водой; оставшуюся воду выливали

на пашню. Второй молебен посвящали Божией Матери;

третий — свт. Николаю; четвертый — прор. Илье. Пятым

служили молебен о бездождии.

В иных местах молебен о дожде во время засухи стро

ился несколько по-другому: останавливались не в уста

новленных заранее местах, а по мере израсходования св.

воды. Такой вариант подробно описан в 1856 по Зарайско

му у. Рязанской губ. Начиналось все с разговоров между

собой крестьян, обеспокоенных состоянием хлебов. Рели

гиозная основа этого предварительного обсуждения оче

видна из записей современника события: «Плохо; не дает

Бог дождя», — говорит один. «Видно, Господа Бога прог

невали, — замечает другой, — недавно я ходил в поле:

больно худо, и не смотрел бы. Овес от земли и на четверть

не поднялся, а уж кистится, по буграм же и совсем пожел

тел, сгорел». — «Пора бы образа поднять, — говорит тре

тий, — вон, третьего дня мухинские подымали». —

«И в Рудневе подымали вчера», — замечает пятый, и при

мер соседей решает вопрос окончательно».

День для поднятия образов выбирали чаще всего праз

дничный. К священнику обращались с вечера — «вот, мол,

образа желают поднять». Утром все мужики и свободные

от хозяйства и детей бабы шли в церковь. «Отслушав заут

реню, берут хоругви, все образа, носимые в Пасху, образ

Ильи-пророка и, предшествуемые священником, при пе

нии причта, идут в деревню». Этому крестному ходу прида

валось такое значение, что, как мы видим из приведенного

свидетельства, состав икон был такой же, как на Пасху.

Особо оговорен образ Ильи-пророка, к которому, как из

вестно, всегда обращались с молитвами о дожде.

Первая остановка все-таки и в этом варианте делалась

в определенном месте — на выгоне, возле часовни. Там

Перенесение чудотворной иконы.

128 КРЕСТНЫЙ ХОД

служили молебен о дожде с водосвятием и коленопрекло

нением. После молебна крестный ход шел либо вокруг

«всей дачи, по генеральным рубежам» (то есть обходили

всю относившуюся к данной общине землю), либо шли

только вокруг полей, находящихся в данное время под

хлебами. Священник кропил поля св. водой, что сопро

вождалось пением молитв. Пройдя значительное расстоя

ние, крестный ход останавливался, т. к. заканчивалась св.

вода. Наполняли заново водосвятную чащу из ближнего

водоема и снова служили молебен с водосвятием, после

чего ход двигался далее. Когда обходили всю дачу, то слу

жили три-пять молебнов, а иногда и больше.

Если вблизи дачи какой-либо деревни находился пе

рекресток или распутье дорог, то там ставили постоянные

часовенки (в данном случае — столбик с образком под

кровелькой), около которых останавливались крестные

ходы, когда обходили поля. Образа нести во время крес

тного хода могли все желающие; таковых было много,

поэтому часто менялись; но те, кто нес икону по обету, —

не отдавали ее никому. Священнику эту службу оплачи

вали всем миром, делая раскладку по дворам общины.

Подобные крестные ходы с молебнами совершались

и в связи с другими причинами неурожаев. Они могли

включать освящение колодцев, обход самого селения

и выход в поле, совершение водосвятий на распутьях.

Иногда после молебна в поле делался обед.

Молебен на полях о прекращении засухи, которому

предшествует панихида на кладбище, описал в своих вос

поминаниях митр. Вениамин (Федченков). Он происхо

дил из крепостных крестьян и, будучи студентом Духов

ной академии (первые годы XX в.), приезжал в родную

деревню в Кирсановском у. Тамбовской губ. Там он пел

на клиросе. И вот однажды, засушливым летом, группа

мужиков подошла к клирошанам и просила передать ба

тюшке просьбу: совершить молебен по полям о дожде.

Священник согласился. «Мужчины и женщины взяли

крест, хоругви, иконы и под трезвон колоколов направи

лись… куда же? На общее кладбище свое… И там мы от

служили сначала панихиду по всем усопшим. Оказалось,

как мне разъяснил по пути батюшка, исстари велся этот

обычай: живые молились по умершим, чтобы те помоли

лись там Богу о нуждах живых своих потомков и близ

ких… Мудрый и умилительный обычай Святой Руси…

В это время наши родные женщины-богомолочки броси

лись по разным концам кладбища, к родным могилкам,

и кое-где послышался жалобный плач… Потом мы по

шли с пением молитв по полям. Что это были за горячие

молитвы! Я и сейчас не могу удержаться от слез жалости

и умиления к этим Божьим детям… И не раз на полях

приходили мне такие мысли: «Господи! Ты не можешь

не услышать этих бедных чад Твоих! За эту веру их, за сле

зы Ты дашь им, что нужно им! Дашь! Дашь!» — почти тре

бовало чуда сердце мое.

И было оно… В тот ли день или на другой пошел

дождь… И не помню я из своей жизни случая, чтобы та

кие молебны вообще оставались без исполнения».

В иных сообщениях с мест по программам научных

обществ были выделены «крестные ходы в поле для мо

лебствия» по трем причинам: по поводу засухи, на зеленя

(то есть для освящения молодых всходов зерновых)

и во время засева. В последнем случае священник после

молебна с водосвятием сам бросал на пашню первую

горсть посевного зерна, взяв ее из севалки, где было сме

шано сборное зерно — от каждого двора. Затем он шел

краем поля поперек всех полос в сопровождении дьячка

с водосвятной чашей и кропил. И сразу же за ним двигал

ся крестьянин, выбранный на сходке для почина сева.

Информаторы из Мосальского и Жиздринского уу.

Калужской губ. подчеркивали в качестве поводов для

молебнов в поле — запашку, засев и жатву. При этом

писали, что служат «перед иконами», то есть молебну

предшествовал здесь тоже крестный ход. Молебен

в поле, связанный с севом, мог быть перед посевом

хлебов, во время него и по завершении. Напр., в сель

це Почаево и относящихся к нему деревнях (Тарусский

у. Калужской губ.) после весеннего посева хлебов слу

жили общественные молебны, то есть заказанные об

щиной. В этот день не работали.

Молебны от стихийных бедствий местами соверша

лись не только тогда, когда уже беда посетила данную

местность, но служили их ежегодно в определенные,

установленные по традиции дни, независимо от состоя

ния погоды. Так, в д. Мешкова (Орловского у. одноимен

ной губ.) бывали ежегодные молебны в поле в последнее

воскресенье перед Вознесением — от засухи; на Казанскую

(8 июля) — от градобития.

По поводу молебнов, о которых просили крестьяне,

как в благополучное, так и в неблагоприятное время,

Т. Успенский пояснял в 1859: «Крестные ходы на поля со

вершаются по древнему обычаю, преимущественно же

во время засух, нечаянной и несвоевременной стужи

и т.п.; молебствия совершаются умилостивительные.

Но не отлагаются ходы и тогда, когда все благоприятст

вует прозябению хлебных растений и обещает обильные

плоды; но тогда молебствия бывают благодарственные».

Если крестные ходы и молебны, связанные с началом

или концом определенных стадий земледельческих ра

бот, назначались преимущественно по обстоятельствам,

то молебен по случаю первого выгона скота повсеместно

было принято приурочивать ко дню св. Георгия (Юрьев,

или Егорьев день) — 23 апр. (6 мая н.с.). Так, в Брянском

у. Орловской губ. в этот день, по утверждению коррес

пондента Тенишевского бюро, все крестьяне выгоняли

весь скот в поле и служили молебен.

Особое место в годичной системе крестных ходов

и молебнов занимали службы, посвященные конкрет

ным святым, а также связанные со святыми источниками

или колодцами и часовнями. Ходы к местным святыням

могли быть обращены к определенному святому, но мог

ли и не иметь такой связи. Рассмотрим некоторые вари

анты таких ходов с молебнами.

В приходе с. Короцка (Валдайский у., Новгородская

губ.) «в день мученицы Пятницы бывает крестный ход

из церкви в часовню, отстоящую в 14 верстах и устроен

ную при болоте на Ключе. Часовня устроена в древнее

время по следующему случаю, как гласит предание.

Здесь явилась икона вмц. Параскевы; икона трижды бы

ла переносима из часовни в церковь, но обратно туда

возвращалась, пока не сняли с нее копии и не постави

ли в часовню. В этот день богомольцы, особенно жен

щины, по обетам или по вере в целительность вод, не

пременною обязанностью считают купаться в ключах,

129КРЕСТНЫЙ ХОД

бьющих близ часовни». Такой вариант был широко рас

пространенным выражением народного благочестия:

крестный ход к часовне, посвященной определенному

святому и имеющей икону этого святого. Чаще всего со

хранялось и местное предание о явлении иконы или

о строительстве часовни. Такой ход приурочивали, ес

тественно, ко дню этого святого.

В этом же приходе в день свт. Тихона совершался

крестный ход из церкви на могилу его родителей (свт. Ти

хон Задонский родился в селе Короцко) для служения

литии. Установлен он был с 13 авг. 1861, то есть со дня

прославления святителя.

В с. Куженкине этого же уезда происходил ежегодно

«в пяток пред Ивановым днем, иначе в Ивановскую пят

ницу» крестный ход на св. родник, «замечательный

по своей чистой и приятной воде». О времени и причинах

учреждения этого хода в селе уже в 1860-х не сохранилось

никакого предания. Пятница перед днем Иоанна Крести

теля входила в число особо почитаемых в народе двенад

цати пятниц в году. Можно предположить, что некогда

по молитвам, обращенным к Иоанну Крестителю, про

изошло какое-то событие, связанное с этим родником.

В других случаях коллективная память о подобных

событиях сохраняла и в к. XIX в. (а иногда хранит и до

ныне) даже подробности жизни святого, относящиеся

к данной святыне. В селе Погорелове (на р. Уятоме) По

шехонского у. Ярославской губ. было известно, что коло

дец, вода которого считалась святой и, соответственно,

целительной, вырыт собственноручно прп. Корнилием.

К колодцу ежегодно совершался крестный ход. В том же

уезде в с. Покровском (на р. Кештоме) был колодец, вы

копанный собственноручно прп. Леонидом, сподвижни

ком прмч. игумена Адриана, Пошехонского чудотворца.

Каменная часовня, к которой ежегодно совершался

крестный ход, была выстроена, по преданию, на том мес

те, где подвизался прп. Леонид. В часовне даже сохранял

ся камень, служивший изголовьем для святого.

Немало было таких крестных ходов, посвященных

конкретной святыне, которые собирали тысячи бого

мольцев из разных мест. Обычно это было в тех случаях,

когда святыня имела давнюю широкую известность,

а самый ход насчитывал сотни лет от своего основания.

Таков был, например, в XIX в. ход из Вятки в с. Велико

рецкое с чудотворной иконою свт. Николая Чудотворца.

«Кто не знает того, как у нас на Руси совершаются крест

ные ходы? — пишет А. Вознесенский, автор исследова

ния о почитании свт. Николая Мирликийского в Рос

сии, описавший, в частности, и этот ход. — В это время,

посвященное особенному чествованию святыни, каж

дый из местных и приходящих богомольцев считает сво

им долгом не только поклониться святыне, но и воздать

хвалу ей и испросить себе чрез нее милости у Господа

и Его угодников в особом молебном пении. Итак, дня

за два с этой целью начинают прибывать громадные мас

сы из окрестных и самых отдаленных обитателей Вят

ской земли к крестному ходу. 21 мая после литургии вся

накопившаяся многотысячная масса богомольцев-при

шельцев с горожанами, с преосвященным, градским

клиром и образами всех церквей во главе, с церковным

пением и звуками военной музыки («Коль славен наш

Господь») направляется по отлогому спуску от собора

к набережной реки Вятки. Здесь совершается молебен

Угоднику пред его чудотворной иконой: город как бы

прощается на время с своей святыней-сокровищем,

и затем образ на особой красивой лодке, под голубым

балдахином, переправляется на ту сторону реки, чтобы

проследовать чрез лежащие на дороге села: Макарьев

ское, Бобинское, Загорское, Монастырское и Горохов

ское, дальше в село Великорецкое».

В течение долгого времени этот крестный ход, как

и некоторые другие вятские ходы, совершался водным

путем на стругах или плотах — по рекам Вятке и Вели

кой; с 1778, по специальному решению, начали совер

шать его сухопутно, за исключением переправ, разуме

ется. В к. XIX в. переправа людей с иконою через Вятку

сопровождалась церковным пением и звоном колоколов,

берега были усыпаны богомольцами. Большинство

из них продолжало участие в крестном ходе до р. Вели

кой; в с. Великорецком служили два молебна: в древ

нем храме Преображения, где и оставался образ Свя

тителя с 24 по 26 мая, и в более новом храме Николая

Чудотворца, имевшем свою местную чтимую икону

его, называемую «Житель».

24 мая после литургии крестный ход направлялся

к обширной каменной часовне, расположенной в лесу,

на поляне, непосредственно на месте обретения образа.

Посредине часовни — колодец над источником, проис

шедшим, по преданию, из-под корней той сосны, на ко

торой когда-то был найден образ. Затем богомольцы шли

служить панихиды на расположенном недалеко от часов

ни кладбище, где была своя деревянная церковь XVII в.

Возвращался крестный ход с иконою свт. Николая

Угодника из села Великорецкого (уходили 26 мая) в Вят

ку иным путем — через с. Медянское. В семи верстах

от Вятки его торжественно встречали у часовни с. Фи

лейки, где образа оставались и на следующий день.

28 мая ход вступал в Вятку, где происходили литургия

с архиерейским богослужением и молебен. После этого

начиналось движение чудотворного образа с другими

местночтимыми иконами — Куринской Архистратига

Михаила и Тихвинской Божией Матери — по домам тех

горожан, которые хотели отслужить у себя молебен.

Этот многодневный и многоступенчатый крестный

ход, представлявший собою, в сущности, систему крест

ных ходов с молебнами, входил сам как часть в большую

систему ходов с особо чтимым образом Святителя Мир

ликийского по Вятской губ. 1 июня все три названные

выше иконы отправлялись в новый крестный ход, назы

вавшийся Куринским, — по селам и деревням трех бли

жайших к Вятке уездов, из которого возвращались

в центр епархии лишь 16 июля, посетив 1 город и 47 сел.

Потом образа принимали др. города и села края: Вятский

Низовой крестный ход включал в к. XIX в. 6 городов, 1

слободу и 87 сел; а Верховой (Сарапульский) — 3 города,

8 заводов и 102 села. Традиция крестных ходов с Велико

рецким чудотворным образом Николая Угодника по дру

гим городам Вятского края имела глубокие исторические

корни: под 1569 отмечены чудеса от этой иконы в г. Ко

тельниче, а в 1572 — в Слободском и пр.

Вятская система крестных ходов с конкретным об

разом не представляла собой исключения. Аналогичные

явления народной духовной жизни происходили

130 КРЕСТНЫЙ ХОД

и в других регионах. Крестные ходы с Иверской иконой

Божией Матери из Валдайского Иверского монастыря

охватывали многочисленные города и села Новгород

ской и Тверской губ. — вся система этих ходов занима

ла почти половину года.

Если чтимый образ везли на большие расстояния

в карете, то все равно движение его сопровождалось

многими встречными ходами. Таковы были, напр., по

ездки с Калуженской иконой Божией Матери по Ка

лужской и Тульской губ. Один из непременных участ

ников этих поездок в сер. XIX в. — причётник

П. П. Шанский (будущий схимонах Петр) подробно

описал их в письмах к своей дочери. Приведем здесь его

рассказ о посещении с чудотворной иконой г. Алексина

и окрестностей. «Мы туда (из Алексина в Мышинку. —

М. Г.) отправились в экипаже, при звоне во всех церк

вах. Страшно вымолвить, сколько народу выступило

на улицы, полагая, что икона выбыла совсем. Над ре

кою (Окою. — М. Г.), лицом к Мышинке, гора пред

ставляла торжественное зрелище: вся буквально она

была усеяна народом в праздничных нарядах. Народ

стоял до тех пор, пока мы не приехали в Мышинку.

На другой день мы возвращались обратно в город. Ико

ну опять приветствовали звоном во всех церквах. Народ

вышел навстречу весь — от мала до велика. Из-за моста

взяли икону и несли точно по воздуху. Все устремляли

свой взор на лик Пречистой Богоматери. По принесе

нии иконы нам нужно было бы служить молебны на на

бережной, но для их торжества пошли за город, в по

следнюю улицу. И невозможно без слез описать это

торжественное шествие. И в первом доме, где мы слу

жили, цветов постлано не было, но, к нашему удивле

нию, благоухание было неизреченное. По отслужении

молебна городские разошлись по домам, не уходили

только приходящие из деревень; для них, чрез каждые

5 домов, мы служили молебны на улице. Хотел предво

дитель дворян просить Синод о разрешении посетить

40 волостей, но ответа еще нет ничего. Болезнь (холе

ра. — М. Г.) в городе прекратилась с 1-го же дня».

По поводу духовных впечатлений, полученных

П. П. Шанским в этих поездках, в его жизнеописании да

ется следующая оценка, касающаяся не столько самого

причетника, сколько состояния народной веры: «Сколь

ко он видел непререкаемых свидетельств торжества на

шей веры и упования! В течение сорока лет он был посто

янным свидетелем народной любви, благоговения и по

клонения Великому Богу и Его Пречистой Матери; в те

чение сорока лет он был свидетелем и неизреченного ми

лосердия Царицы Небесной к этому народу, так чуткому

к веяниям Божественной благодати».

Выше отмечалось движение крестных ходов, встре

чавших путешествующую святыню. Бытовала и иная

структура сложных ходов, формировавшихся из многих

простых шествий: из нескольких населенных пунктов —

центров приходов, разбросанных на обширной террито

рии, двигались в определенный день самостоятельные

крестные ходы к одной точке, где находилась святыня

или несколько святынь. Таким центром одновременного

движения многих крестных ходов как бы по радиальным

маршрутам мог быть монастырь. Напр., в Белогорский

Свято-Николаевский монастырь (Осинский у. Пермской

губ.), расположенный на одном из отрогов Уральских

гор, в день Всех Святых шли крестные ходы из соседних

сел и заводов. Торжественный молебен служили у Цар

ского Креста, сооруженного из огромных мачтовых дере

вьев и освященного в память спасения имп. Николая II

от покушения. Здесь же особо почиталась Иверская ико

на Божией Матери — копия афонской.

Отметим также особенности ежегодных крестных

ходов с мощами святых, сохранявшиеся в течение всего

XIX в. во многих обителях и отдельных храмах, обладав

ших такими святынями. Обычно это были ходы вокруг

храма или монастыря, но некоторые из них обрели

сложные маршруты с остановками для молебнов, освя

щавшие большое пространство и привлекавшие огром

ные толпы народа из окрестных селений и пришлых бо

гомольцев из других уездов и губерний. По наблюдени

ям паломника, опубликованным в 1840-х, в Новгороде

30 апр., в день обретения мощей свт. Никиты — еписко

па Новгородского, утром, когда раздавался звон колоко

лов Софийского собора (насчитывавшего к этому време

ни восемь веков существования), народ устремлялся

с торговой и Софийской стороны на Кремлевскую пло

щадь и заполнял ее. В собор сходилось духовенство

из 40 церквей самого города и 14 окрестных обителей.

Епископ, облаченный в семисотлетние ризы свт. Ники

ты, которые были обретены вместе с мощами нетленны

ми, склонялся перед ракой, и архимандриты поднимали

мощи святителя на верхнюю крышу раки для хода. «Мо

литвенники, стекшиеся отовсюду для сего зрелища»,

опускались на колени.

Шествие выходило на Софийскую площадь, напол

ненную народом, из-под арки архиепископских палат:

вслед за хоругвями тянулся «бесконечный ряд клириков

со свечами в руках, потом диаконы и священники с кади

лами и древними иконами собора», затем «священное те

ло свт. Никиты, высоко поддерживаемое десятью архи

мандритами, игумнами и строителями обителей Новго

родских». Когда шествие остановилось у южных дверей

собора для литии, толпы народа «устремились к мощам,

чтобы по древнему православному обычаю пройти под

ними». «Хотели остановить стремление народа к святы

не, но благочестивый епископ Леонид, хотя сам более

других страдал от напора толпы, приказал всех допус

кать, чтобы никто не лишился утешения духовного».

Во все время хода совершался молебен свт. Никите.

На следующий день был праздник Преполовения,

снова служил епископ и вышел с крестным ходом

на Иордан к Волхову, «предшествуемый хоругвями

и крестами и всей древней святынею Новгорода». Несли

чудотворную икону Знамения Божией Матери. Мимо

моста, «усеянного народом», спустились к Волхову, «по

крытому судами». От Иордани крестный ход двинулся

к северу, вокруг кремлевской стены и остановился для

литии у часовни свт. Николая Чудотворца, а следующая

лития была на площади перед собором. «Народ с усерди

ем бросался под икону Знамения».

Представляют интерес правила поведения во время

крестного хода, составленные митр. Филаретом по по

воду конкретного шествия из Голутвина монастыря

в Коломну в память о прекращении холеры, но носящие

общий характер.