Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

351НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЩИНА

сговора молебствие Николе-угоднику о благополучии

брачующихся. «Смерть да жена — Богом суждена».

Вместе с Ильей-пророком и Михаилом-архангелом

русские приписывали св. Николаю Чудотворцу участие

в перевозе душ христианских через реки огненные, отделя

ющие пределы земные от мира загробного. Среди благо

уханного рая, под густым навесом «племенитого лавра»,

распустившего во все стороны света белого свои ветви зо

лотые с листьями серебряными, «на святом ложе», усыпан

ном пестрыми цветами духовитыми, лежит-почивает «свя

той отец Никола». Приходит к нему, говорит сказание,

Илья-громовый. «Вставай, Никола, пойдем в лес, постро

им корабли и давай перевозить души с того света на этот!»

Уделив св. Николаю Чудотворцу обширное место

в области своих сказаний, окружив его имя вереницею

обычаев и поверий и создав о нем множество пословиц,

поговорок и всяких речений, русский народ не забыл

о нем и в своих заговорах. Вот один из них: «Завяжи, Гос

поди, колдуну и колдунье, ведуну и ведунье уста и язык

на раба Божия (имярек) зла не мыслити. Михайло-ар

хангел, Гавриил-архангел, Никола-милостив! Сниидите

с небес и снесите ключи и замкните колдуну и колдунье,

ведуну и ведунье и упырю накрепко и твердо. И сойдет

Никола-милостив, и снесет железа и поставит от земли

до небес, и запрет тремя ключами позолоченными, и те

ключи бросит в окиян-море; в окиян-море лежит камень

алатырь: тебе бы, камню, не отложаться, а вам, ключам,

не выплывать по мое слово!»

У того ли, у Николы можайского,

Те мужики новгородские соходилися,

На братчину, на Никольщину,

Начинают пить канун, пива ячныя…

Никольщина была приходским праздником, отмеча

лась в течение 3–4 дней с приглашением всех родственни

ков и друзей. Это был «обетный» праздник, готовясь

к встрече которого варили всей деревней на общий счет

пиво, распиваемое до последней капли в один день (кроме

Николы-зимнего это совершалось и в некоторые др. праз

дники). В старину на Николу привозили мужики новго

родские к обедне в церковь жареных петухов, баранину

и караваи хлеба. Часть этого отдавалась причту церковно

му за молебен, а остальное шло на угощение съезжавшихся

и сходившихся на братчину. «На братчину ездят незваны!»,

«Братчина судит, ватага — рядит», — говорят в народе.

«На Никольщину и друга зови, и ворога зови, оба друзья

будут!» — добавляется в др. изречении с намеком на то, что

за одним столом с братающимся людом сидит и Яр-Хмель,

общий примиритель. «Николить» — праздновать Николь

щину — является в то же время равнозначащими словами:

пить, гулять, пьянствовать. «Наши заниколили», — гово

рили на Руси. «Что наковал, то и прониколил», «Донико

лился до сумы»… Крылатое слово народное рисовало яр

кую картину деревенского веселья, связанного с зимней

Никольщиной. Вся эта картина составлялась из поговорок

вроде: «Веселилась Маланья на Николин день, что мир

скую бражку пьет, а того Маланья не ведает, что за похме

лье мужиков бьют!», «Звали бабы Никольских ребят брагу

варить, а того бабы не ведали, что ребята только брагу

пьют!», «На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после

Никольщины валяются под лавкой», «Знать мужика, что

Никольщину справлял, коли на голове шапка не держит

ся!»... В этих поговорках русские сами подсмеивались над

своим обычаем. Тем не менее, о Никольщине говорили

так: «Никольщина красна пивом да пирогами!», «Для кума

Никольщина бражку варит, для кумы пироги печет!», «Го

родская Никольщина на санках по улице бежит, а деревен

ская в избе сидит да бражку пьет», «Горевал мужик по Ни

кольщине, зачем она не целый век живет!»

Сохранились в памятниках народного творчества

и другие изречения: «Никольщина не ходит с поклоном

на барский двор!», «Позывала Никольщина барщину

в гости пировать, а того Никольщина и не ведала, что

на барщину царем от Бога навек заказ положен!»

День, посвященный Церковью памяти св. угодника Бо

жия, ведающего «все воды и все броды», был днем первого

хлебного торга. «Цены на хлеб строит никольский торг»,

«Никольский обоз для боярской казны дороже золота!»,

«У доброго мужика и на Никольщину торг стоит!»… Длин

ная цепь подобных хозяйственных поговорок замыкалась

наиболее точной из них: «Никольский торг всему указ».

В крестьянском быту Николин день был сроком для

разного рода сделок, платежей, хозяйственных договоров.

На ярмарках складывались цены на хлеб и др. продукты.

На посиделки девушки пряжи не брали, надевали празд

ничные наряды да хороводы с песнями веселыми водили.

В Поморье Никола Зимний был рубежом между осен

ней и зимней путиной. Заканчивался лов семги, наваги,

камбалы, трески. Рыбаки возвращались домой. А после

Николы уходили на морской зверобойный промысел.

Начинался и последний лов сельди. С Николы Зимнего

молодежь начинала готовиться к святочным посиделкам,

шить наряды, готовить маски для ряженых.

С Николы Зимнего начиналось сватовство; те, кто

думал жениться или женить, служили молебен.

А. Коринфский

НИКОЛА «РАТНЫЙ», чудотворная икона святителя Ни

колая Чудотворца. По преданию, благодаря этой иконе

жителям с. Устинка Курской губ. (ныне эти места отно

сятся к Белгородской обл.) было даровано избавление

от нападения монголо-татарских войск. Увидев непри

ятеля, насельники Николаевской пустыни, находившей

ся в селе, вышли навстречу ему с иконой свт. Николая.

Переправлявшиеся через реку татары вдруг останови

лись, начали тесниться и падать с плотины в воду. В со

ветские годы почитаемая икона была утеряна. Обретение

святыни произошло в 1995. Сегодня она находится

в Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода.

НИКОЛА СТУДЕНЫЙ (Волчий сват, Новоезерские моро0

зы), народное название дня прп. Николая, исповедника,

игумена Студийского (ок. 868), 4/17 февр. Считалось, что

морозы новоезерские — самые крепкие. Крестьяне говори

ли, что в этот день Никола Студийский и Кирилл Новоезер

ский (праздновался в этот же день) морозы на Руси ставят.

НИКОЛАЕВСКАЯ община, Владимирская губ. Находи

лась в с. Назарьево в Ковровском уезде. Основана в 1898,

быстро приобрела большую известность среди окрестно

го населения. Храм в общине был один, созданный

во имя св. Николая, Мирликийского чудотворца. После

1917 община утрачена.

НИКОЛАЕВСКАЯ женская община, Калужская губ. На

ходилась в Медынском у. около д. Муковниной, в 30 вер

стах от Калуги. Основателем ее был иеросхимонах Лав

352 НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЩИНА

рентьева монастыря Герасим, который устроил эту общи

ну в 1896. В общине было 2 храма: деревянная 2-пре

стольная церковь во имя св. Николая Чудотворца

и в честь свв. Антония и Феодосия Печерских и каменный

храм, посвященный Иверской иконе Богоматери. После

1917 община утрачена.

НИКОЛАЕВСКАЯ община, Казанская губ. (ныне эта часть

губернии называется Татарстан). Находилась в д. Люби

мовка около г. Тетюши. Учреждена в имении кн. Параске

вы Волконской в 1903. Есть сведения, что на этом месте

существовал некогда мужской Николаевский монастырь,

основанный ок. 1559 и разоренный разбойниками. В об

щине был 1 храм во имя св. Николая Чудотворца. После

1917 община утрачена.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОЗЕРСКАЯ пустынь, Вологодская губ.

Находилась в 20 верстах от г. Грязовца, на восточном бере

гу Николаевского оз., при самом истоке р. Комелы. Осно

вана в 1520 прп. Стефаном Комельским, или Озерским,

и первоначально была мужской обителью. Прп. Стефан

был иноком Дионисиево-Глушицкого монастыря. Стремясь

к уединению, он удалился на берег Николаевского оз.

и здесь построил себе часовню. Однажды во время ноч

ной молитвы пред ним предстала Божия Матерь

со св. Николаем Чудотворцем и повелела ему на этом мес

те построить храм и основать обитель. Первым настояте

лем ее был сам прп. Стефан. В год его смерти (1542) оби

тель постигло страшное несчастье: она была совершенно

разорена татарами. Но вскоре возобновилась и продолжа

ла развиваться. В 1764 она была упразднена и обращена

в приходскую церковь. Окрестное население, питавшее

глубокое благоговение к обители, не могло примириться

с ее упразднением и стало хлопотать о ее восстановлении.

В 1861 обитель была восстановлена как женская и припи

сана к Горне-Успенскому монастырю.

Храм в обители был один, каменный, 2-этажный:

вверху во имя св. Николая Чудотворца с двумя приделами

и внизу — во имя прп. Стефана Комельского и прп. Онуф

рия Великого. В нижнем этаже храма покоились под спу

дом мощи прп. Стефана. Обитель была обнесена стеной.

Вблизи нее стояла большая красивая каменная часовня

в память пребывания здесь прп. Стефана Озерского. По

сле 1917 все постройки монастыря были полностью раз

рушены. Утрачены мощи Стефана Озерского.

НИКОЛАЕВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монас0

тырь, Самарская губ. Находился в г. Николаевске (ныне

г. Пугачев). Основан крестьянской девицей Кинаревой,

которая сначала открыла здесь женскую общину на средст

ва, собранные ею у разных жертвователей (1851). Затем об

щина была переименована в монастырь. До 1917 в обители

было 3 храма: каменный Вознесенский, Николаевский

и Покровский. Святыней являлась местночтимая икона

Божией Матери «Всех скорбящих Радость». При обители

была школа. После 1917 монастырь разграблен и разрушен.

НИКОЛАЕВСКИЙ ВЯЖИЩСКИЙ монастырь, Новгород

ская губ. Находится в Новгороде Великом в д. Вяжищи.

Основан в посл. четв. XIV в. иноками Евфросином, Игна

тием и Галактионом. Первым настоятелем монастыря был

иеромонах Пимен. В 1411 на месте явления чудотворного

образа свт. Николая был построен храм в его честь,

а в 1419 — надвратный деревянный храм в честь прп. Анто

ния Великого. Эта обитель явилась духовной колыбелью для

свт. Евфимия II, архиепископа Новгородского. В 1438 свя

титель построил вместо деревянной Никольской церкви

каменную. В 1439 в обители была построена еще одна ка

менная церковь в честь св. ап. и евангелиста Иоанна Богос

лова с трапезной и многими монастырскими службами: пе

карней, просфорней, поварней, складами, погребами.

XV–XVI вв. — расцвет монастыря: расширяются владения,

подворье в Новгороде, привилегии. При нашествии шведов

в н. XVII в. монастырь сильно пострадал, но быстро возро

дился под покровительством царя Михаила Феодоровича.

В 1681–85 на месте старой Никольской церкви была по

строена новая. Сильный пожар 1688 повредил постройки

обители. В 1683–1702 обгоревшие храмы были разобраны

и на их месте построены новые, украшенные изразцами.

В 1708 был освящен верхний храм в честь Воскресения Гос

подня и построена 5-главая колокольня.

В Николаевской церкви у правого клироса почивают

под спудом мощи св. Евфимия, над гробницей висят его

железные вериги. В иконостасе Николаевского храма хра

нили древние иконы св. Николая, современные основа

нию монастыря, икона св. Евфимия и образ Знамения.

Под местными иконами в иконостасе были изображены

греческие философы и сивиллы со свитками. Второй

храм, соединенный с первым галереей, был также 2-этаж

ный: в верхнем этаже церковь Вознесения, в нижнем —

в честь Иоанна Богослова. В монастырской библиотеке

хранились 175 старинных подлинных грамот, древнейшие

из которых восходят ко временам Иоанна Грозного.

В 1704 по указу Екатерины II монастырь был причис

лен ко 2-му классу, а все земли отняты в пользу государства.

Положение обители резко ухудшилось. В XVIII–XIX вв.

на ее территории располагалась монастырская тюрьма.

В 1920 монастырь был закрыт, его постройки использо

вались для хозяйственных нужд: в трапезной были устрое

ны зернохранилище и слесарные мастерские. В стенах

пробиты въезды для техники. Во время Великой Отечест

венной войны монастырь был сильно разрушен. В 1964–84

проводились реставрационно-восстановительные работы,

но затем финансирование этих работ было прекращено.

В 1989 монастырь был возвращен Русской Православ

ной Церкви. 31 марта 1990 состоялось освящение нижне

го храма в честь свт. Евфимия. Под спудом этого храма

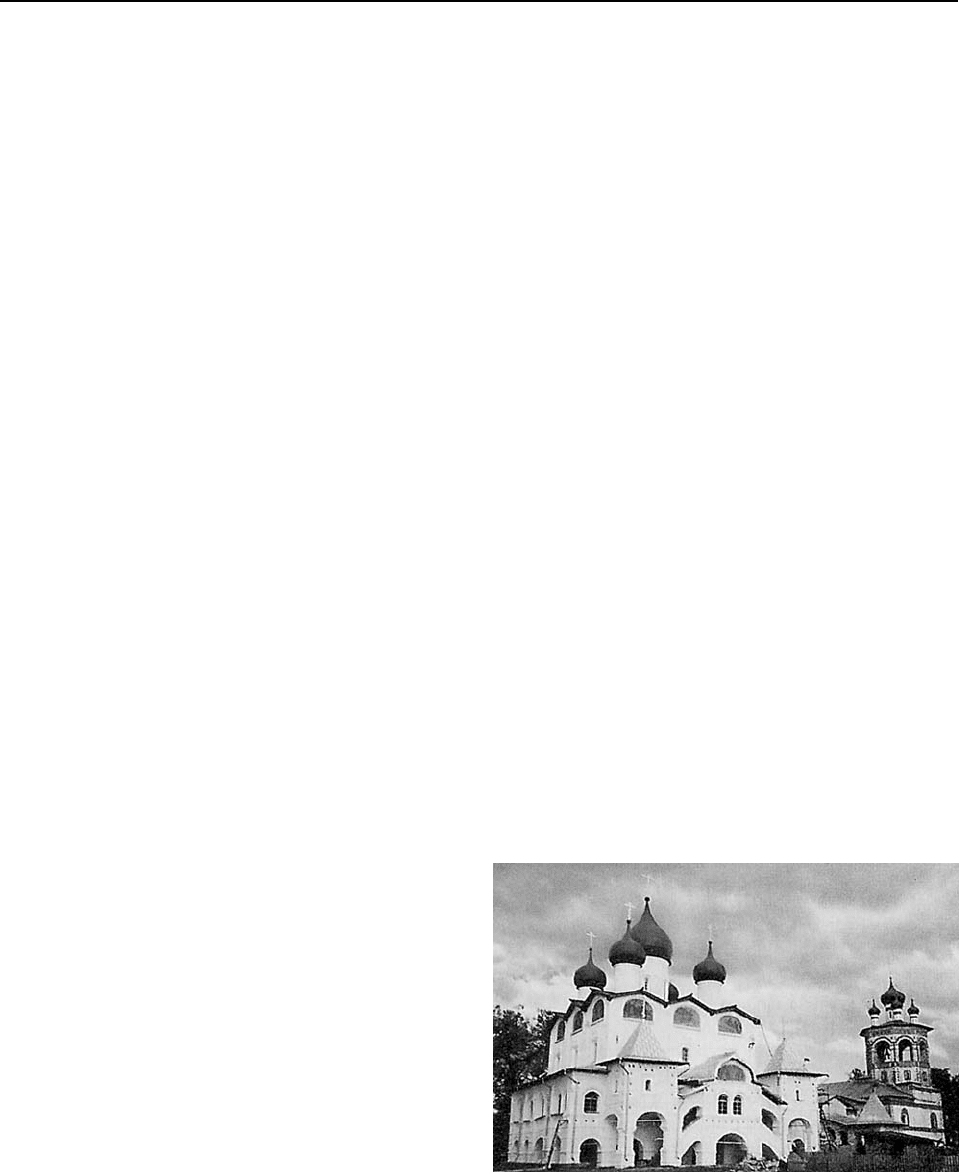

Собор во имя свт. Николая Чудотворца с нижней церковью

во имя свт. Евфимия. 1681–1685 гг. Фотография. 2004 г.

353НИКОЛАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

покоятся его святые мощи. С 1995 Николо-Вяжищский

монастырь возведен в статус ставропигиального. В обите

ли трудятся 15 насельниц и добровольные помощники —

приезжие паломники. Монастырь владеет 40 га земель

ных угодий: пашни, пастбища, сенокос и пр. Налажено

подсобное хозяйство: скотный двор, теплицы.

Архитектурные сооружения монастыря являются бес

ценным памятником Русской земли. Монастырь славится

редкой красоты изразцами, украшающими храмы. В на

стоящее время в монастыре 2 действующих храма: верх

ний храм — в честь свт. Николая, архиепископа Мирли

кийского Чудотворца, нижний — в честь свт. Евфимия,

архиепископа Новгородского Чудотворца. В стадии вос

становления церковь ап. и евангелиста Иоанна Богосло

ва с трапезной и храм Вознесения Господня. Чудотворная

икона свт. Николая Чудотворца, принадлежавшая монас

тырю, находится в музее Московского Кремля.

НИКОЛАЕВСКИЙ ГОРОДОКСКИЙ женский монастырь,

Волынская губ., с. Городок. В 1515 кн. Гольшанская дарит

Киево-Печерской лавре Городок с храмом прор. Илии на ос

трове. С этого времени здесь основывается скит Кие

во-Печерской лавры, который просуществовал до захвата

и разорения униатами в 1730. Храм был сожжен, а многие

насельники погибли. Православная монашеская жизнь

на острове прекратилась до к. ХХ в.

3 апр. 1993, в день Похвалы Пресвятой Богородицы,

совершилось открытие монастыря на территории бывше

го скита. Монастырская лампада была засвечена 13 мона

хинями, которые взяли на себя нелегкий и не женский

труд возрождения и подъема из руин помещений монас

тырского комплекса, т. к. все сооружения были переданы

в полуразрушенном состоянии. В этот день в домовом

храме был освящен престол в честь прор. Илии. Собор

ный храм в честь свт. Николая Чудотворца был захвачен

раскольниками в 1992 и до сих пор принадлежит им.

В монастыре есть благодатная Козельщинская икона

Божией Матери, которая была подарена в благословение

монастырю Киево-Печерской лаврой 10 янв. 2000.

Крестные ходы в обители принято совершать каждый

день после вечернего богослужения.

При монастыре действует Духовное епархиальное

училище регентов-псаломщиков.

При монастыре с 2000 существует скит в честь св.

прав. Анны в с. Онишковцы. Главной святыней скита яв

ляется источник св. прав. Анны.

НИКОЛАЕВСКИЙ ДАЛЬНЕ-ДАВЫДОВСКИЙ монас0

тырь, Нижегородская губ. Находился в Горбатовском уез

де в с. Дальнем Давыдове. В 1857 на его месте была осно

вана женская община для бесприютных вдов и сирот

крестьянкой Неонилой Захаровой; при общине было от

крыто училище для сирот духовного звания. Впоследст

вии община была обращена в общежительный монас

тырь. Основание этого монастыря было предсказано еще

в 1785 прп Серафимом, Саровским чудотворцем, который

сам водрузил на его месте большой деревянный крест.

В обители было 2 церкви: соборная — в честь иконы

Божией Матери «Утоли моя печали» — и вторая во имя

Всех Святых. При нем, вне ограды монастыря, была

устроена странноприимница. Главным трудом монасты

ря было рукоделие и земледельческие занятия. После

1917 монастырь утрачен.

НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Бессарабская

губ., с. Садаклия. Основан в 1997.

НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Вятская еп.,

с. Николаевское Шабалинского р-на. Основан в 1995 при

приходском Николаевском храме (1896–1903). В 1990

храм был отреставрирован. Насельниц — 8 чел. Основа

тель и духовник обители — игумен Савва (Ищук).

НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Пермская губ.

Находится в г. Туринске. Основан в 1624 архиеп. Кипри

аном, который рекомендовал иеромонаху Макарию от

делить из Покровского женского монастыря проживав

ших там иноков и поселить их в верхней части города

на берегу р. Туры.

В 1764 монастырь оставлен за штатом и по бедности

был предназначен к упразднению, но в 1822 иждивением

нескольких женщин, будущих насельниц монастыря,

и старанием старцев Зосимы и Василиска, определивших

сюда своих сестер, обращен в женский общежительный

монастырь 3-го класса.

В 1913 жители Туринска возвели над могилой Васи

лиска часовню.

После 1917 монастырь был закрыт, монахини репрес

сированы, церкви и часовня св. Василиска разрушены.

Сейчас на месте монастыря несколько полуразвалив

шихся домов и бетонные боксы гаражей. При разборке

последних в 2000 были обретены мощи старца Василиска.

Они были перенесены в Екатеринбург в Спасский муж

ской монастырь.

На заимке Поповой дачи в десятке километров от Ту

ринска, где стояла келейка старцев, а потом постоянно

жил о. Василиск, растет красивая сосна с раздвоенным

стволом, словно напоминающая о слившихся в любви

о Господе двух душах — прпп. Василиска и Зосимы. По

сле раскопок был обнаружен погребок пустынников:

на метровой глубине — остатки бревенчатого пола и мно

жество глиняных черепков. Вместе со старцами здесь

подвизался также прав. Петр Томский, и в память о нем

невдалеке от келейки поставлен крест с надписью: «Пра

ведный отче Петре Томский, моли Бога о нас».

НИКОЛАЕВСКИЙ ЛЕБЕДИНСКИЙ монастырь, Киев

ская губ., в Чигиринском у., на р. Гептурке, в окрестностях

с. Лебедина. Основан в 1779 на средства кн. Ксаверия Лю

бомирского монахинями Молдавского Успенского Кола

турского монастыря Магдалиной, Трифиллией, Дарией

и Февронией. В 1786 оставлен за штатом, а в 1842 возведен

в степень 2-го класса. В н. ХХ в. в обители было 2 храма:

каменный во имя Вознесения Господня с приделами во имя

св. Митрофана и во имя св. Варвары (1833–43) и деревян

ный на каменном фундаменте во имя св. Николая Чудот

ворца с приделами в честь Успения Богоматери и во имя

свв. Захарии и Елисаветы. В н. ХХ в. при обители было

2-классное профессиональное училище на 150 девочек

и 2 гостиницы для странников и богомольцев.

В 1920-х упразднен, возрожден в годы Великой Оте

чественной войны, повторно закрыт в 1961 и снова воз

рожден в н. 1990-х.

НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Закарпат

ская обл., с. Иза-Карповтлаш. Село Иза находится в вос

точной половине Закарпатья — Марамороше, где в годы

насаждения униатства (сер. XVII–XVIII вв.) истинная

вера удерживалась дольше. В н. ХХ в. село стало центром

354 НИКОЛАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

возрождения Православия на Закарпатской земле. В 1901

под влиянием проповеди униатского священника Изы

Иоанна Раковского, говорившего об истинности Право

славия, в последнее перешли многие изяне. Их примеру

последовали жители иных сел, дело о. Иоанна продолжи

ли др. самоотверженные пастыри. Во главе православно

го движения встало монашество. Немало молодых изян,

желая стать иноками, выехали на Афон, чтобы закалиться

там духом. Возвращаясь, они несли свет истинной веры

по Закарпатью, основывая здесь монастыри.

Среди закарпатских иеромонахов н. ХХ в. особое

место занимает о. Алексий (Кубалюк). С его именем свя

зана почти каждая обитель, основанная в то время в крае.

Австро-венгерские власти пытались препятствовать

распространению Православия в Закарпатье. В 1903–04

и 1913–14 они провели 2 Мараморош-Сигетских судеб

ных процесса против участников православно-славян

ского движения, но сломить волю русинов не смогли.

В ходе первой мировой войны 1914–18 Австро-Венгрия

распалась, и в 1919 Закарпатье вошло в состав Чехослова

кии, где была объявлена свобода вероисповеданий.

В 1920-х в Карповтлаше был основан мужской монас

тырь, где в 1933–37 действовали пастырские курсы для

православного духовенства. На рубеже 1950–60-х оби

тель закрылась и возродилась в н. 1990-х.

НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Самарская губ. На

ходился около Самары. Основан во 2й пол. XIX в., по мыс

ли Самарского еп. Евсевия. Перед 1917 храмов в монастыре

было 3: соборный — во имя св. Николая Чудотворца, в честь

иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость», и новый, по

строенный в н. ХХ в. После 1917 монастырь утрачен.

НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Саратовская губ.

Находился в г. Петровске, на берегу р. Медведицы. Впервые

упоминается в 1699. Перед 1917 в монастыре было 2 храма:

в честь Тихвинской иконы Божией Матери и в честь Казан

ской иконы Богородицы. Управлял монастырем викарный

епископ Вольский. После 1917 монастырь утрачен.

НИКОЛАЕВСКИЙ НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ скит при

КОРЕЛЬСКОМ монастыре, Архангельская губ. Находил

ся на о. Новая Земля, лежащем в Ледовитом океане,

в 1,5 верстах от Архангельска. Природа и климат этого ос

трова чрезвычайно суровы. Поверхность острова почти

сплошь покрыта каменистыми горами, с которых не схо

дит снег почти в течение целого года. Обитателями его

были семейства самоедов, колония которых была основа

на в 1877 по инициативе Главного правления Общества

спасания на водах. Это общество устроило на острове

в становище «Малые Кармакулы» спасательную станцию,

при которой, ввиду заселения острова, поселило несколь

ко семейств самоедов на постоянное жительство. Для ре

лигиозных потребностей русских промышленников,

посещающих Новую Землю для промыслов, а также и са

моедов, просвещенных светом Христовой веры, при этой

станции была устроена часовня, которая потом была пре

образована в церковь во имя св. Николая Чудотворца. Для

отправления треб и совершения богослужения архангельс

кое епархиальное начальство в навигационное время стало

командировать сюда священнослужителей. Ближайшее

и наиболее горячее участие в этом святом деле религиоз

но-нравственного просвещения самоедов принял иеро

монах Николаевского Корельского монастыря Иона, ко

торый всецело отдался миссионерскому служению и по

селился среди самоедов при Николаевской церкви.

Скоро Николаевская церковь оказалась маловмести

тельной; нужно было заменить ее новой. Трудами Ионы

и Архангельского преосвящ. Нафанаила на доброхотные

пожертвования благотворителей в 1888 была отстроена

новая большая церковь, в 30 саженях на юго-восток

от дома спасательной станции, на склоне холма, между

кладбищем и постройками станции. Устроив на Новой

Земле церковь, преосвящ. Нафанаил нашел необходи

мым учредить при ней и монашеский скит, о чем и вошел

с ходатайством в Св. Синод. 13 февр. 1889 ему было дано

разрешение устроить на Новой Земле монашеский скит

с тем, чтобы он был приписан к Николаевскому Корель

скому монастырю, который бы по мере возможности

оказывал этому скиту материальную помощь.

Средств к существованию обитель не имела. Она содер

жалась на пожертвования и на ежегодные пособия из каз

ны в размере 700 руб.; с 1894 скит стал получать из казны

1000 руб. При ските была школа для самоедских детей.

После 1917 скит был закрыт.

НИКОЛАЕВСКИЙ ПЕСНОШСКИЙ монастырь, Мос

ковская губ. Находился в Дмитровском у. на правом бере

гу р. Яхромы при впадении в нее р. Песноши. Основан

во 2-й пол. XIV в. учеником Сергия Радонежского прп. Ме

фодием, ставшим первым игуменом монастыря. Слава

святой жизни прп. Мефодия, сохранившаяся в памяти

благочестивых людей, не переставала и по кончине препо

добного привлекать к обители усердных богомольцев

и жертвователей. Дары их при собственном трудолюбии

иночествующей братии доставляли монастырю все нуж

ное с избытком, а впоследствии, умножившись, обогатили

обитель и ее храмы. Из таких благотворителей монастыря

на первом месте были русские цари, не оставлявшие свои

ми щедротами и попечениями Песношскую обитель.

Известны имена кнн. Петра Дмитриевича, Юрия Василье

вича, царя Иоанна Грозного и др. Из жизни Грозного извес

тен, между прочим, такой случай отношения этого царя

к Песношскому монастырю. Во время игуменства в этой

обители св. Варсонофия, Казанского чудотворца, в 1553,

на другой год после завоевания Казани, царь Иоанн Васи

льевич, избавленный от тяжкой болезни и обрадованный

рождением сына, во исполнение обета предпринял вместе

с супругой своей и новорожденным царевичем путешест

вие по монастырям. На пути из Троице-Сергиевой лавры

в Кирилло-Белозерский монастырь он посетил и Нико

ло-Песношский монастырь. Помолившись здесь и покло

нившись мощам преподобного основателя обители, царь

посетил находившегося здесь в это время на покое быв

шего Коломенского еп. Вассиана (из рода дворян То

порковых), пользовавшегося особенной доверенностью

и милостью отца Грозного вел. кн. Василия Ивановича.

В разговоре с Вассианом царь вдруг спросил его, как луч

ше править государством. Вассиан ответил на ухо царю:

— Если хочешь быть истинным самодержцем, то

не имей советников мудрее себя (подразумевая Сильвес

тра и Адашева); держись правила, что ты должен учить,

а не учиться, повелевать, а не слушаться. Тогда будешь

твердым на царстве и грозою для вельмлж.

Услыхав эти слова Вассиана, Грозный, говорит преда

ние, схватил руку Вассиана и, поцеловав ее, сказал:

355НИКОЛАЕВСКИЙ РЫЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ

— Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета!

Царь остался доволен игуменом Песношского монас

тыря, благочинием иноков и благоустройством обители.

Знаком его благоволения к ней служило то, что в следую

щем году Грозный пожаловал этому монастырю, по ду

ховному завещанию своего дяди, кн. Юрия Ивановича,

дворцовое с. Суходол с 25 деревнями и со всеми принад

лежавшими к ним землями и угодьями. Вместе с щедро

тами монастырь испытывал и лишения. Часто обитель

попадала то в заштатные монастыри, то обращалась

в приходскую церковь какого-либо селения. В Смутное

время иноки монастыря пострадали от польских шаек,

которые грабили его сокровища, а святыни подвергали

поруганию. Благоустроение обители началось с н. XIX в.,

и в этом же веке монастырь достиг высшего процветания.

После 1917 в Песношском монастыре было 6 каменных

храмов: соборный, во славу св. Николая Чудотворца; цер

ковь Сретения Господня XVI в.; храм Преображения Гос

подня над Святыми воротами, построенный в к. XVII в;

церковь во имя прп. Сергия Радонежского; храм свт. Ди

митрия, митрополита Ростовского; под колокольней была

церковь, посвященная основателю обители прп. Мефодию

Песношскому. При монастыре было 2 часовни: Мефодиева,

в 1 версте от обители, и Предтечева, в 2 верстах. Эта по

следняя была поставлена на месте, где встречались

прп. Мефодий и его наставник в духовной жизни прп. Сер

гий Радонежский. В 2 верстах от монастыря находился скит.

В храме прп. Сергия Радонежского под спудом почива

ли мощи прп. Мефодия. Они были положены в золоченую

раку, а рядом с ней стоял игуменский посох преподобного.

В Сергиевской же церкви находился чудотворный образ

Богоматери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»,

в честь которого в обители ежегодно совершали торжес

твенное празднование 17 окт. Икона эта находилась

во владении монастыря с 1792, а прежде принадлежала

послушнику Мокееву. Ежегодно в Песношской обители

совершались 3 крестных хода: 14 июня в Мефодиеву часов

ню, 24 июня в Предтечеву и 17 окт. в праздник чудотворной

иконы Богоматери вокруг обители. В монастыре хранилось

множество предметов из церковной и богослужебной утва

ри, бывшей в употреблении у прп. Мефодия. Здесь был де

ревянный потир, в котором он совершал литургию, крест

из черного дерева, обложенный червонным золотом рабо

ты XV в. Было много грамот от царей, данных ими Пес

ношскому монастырю, и грамот российских церковных

иерархов XVI и XVII вв.

При монастыре были больница, гостиный двор,

иконный двор.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни по

руганы, монахи репрессированы, храмы и сооружения

монастыря доведены до аварийного состояния.

НИКОЛАЕВСКИЙ пещерный мужской монастырь, Черно

вицкая епархия, с. Непоротово. Основан (по данным архе

ологов) в сер. XII в. монахами, которые поселились в жи

вописных пещерах на берегу р. Днестра. Документально

известно, что он существовал до 1800. В н. XIX в. турки его

полностью разрушили. Неоднократно он возрождался

и приходил в упадок. Если монахи уходили, то церковь

превращалась в приходскую. В последний раз в н. 1950-х

он был приписан к Иоанно-Богословскому Крещатицко

му монастырю, но в 1957 был закрыт властями и покинут.

В марте 1999 монахи из братии Иоанно-Богословско

го Крешатицкого монастыря получили благословение

возродить пещерный монастырь. В дек. 1999 пещерный

мужской монастырь «Галиц» был открыт.

На территории монастыря находятся: пещерная Свя

то-Николаевская церковь; ряд пещер, оборудованных

под кельи и трапезную. Реставрируется пещерная Свя

то-Николаевская церковь. Построены новые, переобору

дуются старые пещерные кельи. Братия временно живет

в селе, в арендованном доме рядом с монастырем.

НИКОЛАЕВСКИЙ РЫЛЬСКИЙ мужской монастырь, Кур

ская губ. Находится в г. Рыльске. Время возникновения мо

настыря точно не установлено; предание связывает обитель

с эпохой Иоанна Грозного, хотя есть основания полагать, что

Рыльская обитель еще старше: косвенно об этом свидетель

ствует надпись на одной из монастырских икон, о которой

упоминают исследователи к. XIX в. Надпись гласила, что

икона поступила в «новый монастырь» в 1462. Впервые Ни

колаевский монастырь называется в документах за 1505.

В древние времена назывался Волынской Николаевской

пустынью по имени пересохшей теперь р. Волынки.

От г. Рыльска монастырь отделяла р. Рыло, при впадении

в которую Волынки на крутом подъеме в полуверсте на за

пад от центра города он и был построен. С севера к монас

тырскому двору примыкал обширный сад; на его террито

рии и сейчас заметны древние курганные захоронения севе

рян и вятичей. Часть из них была исследована археологами

в к. XIX в. Строения монастыря расположены асимметрич

но, скученно. Вся монастырская территория огорожена

частично сохранившейся каменной стеной с башнями хо

зяйственного и декоративного назначения.

В 1615 и монастырь, и посад сожгли литовские вой

ска. В 1620 был отстроен деревянный Никольский храм

с обширными подвалами для хранения фруктов, овощей

и конопляного масла.

В 1724 к монастырю приписали Николаевскую Амон

скую пустынь, из которой Рыльский игум. Иринарх за

брал колокола, книги, ризы, утварь и чудотворную икону

свт. Николая.

Первоначально монастырь был деревянным. Камен

ная застройка началась лишь в XVIII в. и, изрядно обвет

шав, дожила до нашего времени.

В 1733 был заложен Крестовоздвиженский храм.

В 1753 окончено строительство 2-этажного Никольского

(в честь свт. Николая Чудотворца) храма. В 1744 построе

на крытая чугунной черепицей трапезная.

В 1747 был сооружен Троицкий храм, каменный,

с железной крышей (освящен в 1751).

В 1766 в монастыре было 3 каменных храма, заменив

ших обветшавшие древние. Планировка близко располо

женных друг к другу однокупольных храмов очень схожа,

т. к. возведены они в течение одного двадцатилетия, мо

жет быть, одними и теми же мастерами.

Двухэтажный Никольский соборный храм заменил

2 ветхих деревянных храма: Святого Георгия и Святого

Николая с приделом вмчч. Михаила и Феодора Чернигов

ских. В верхнем холодном храме в 1781 был установлен пе

ренесенный из упраздненной Николаевской Амонской

пустыни образ свт. Николая Чудотворца. В 1788 в нижнем

теплом храме был освящен придел Всех Святых, а в 1791

завершен новый резной позолоченный иконостас.

356 НИКОЛАЕВСКИЙ УЛАЛИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Колокольня, построенная в 1793, отличалась пропор

циональностью: стройная, 6-ярусная, с часами с боем

и 9 колоколами, с примыкающими к ней 1-этажными

пристройками.

Все 3 храма и колокольня выполнены в одной технике:

красный кирпич с белыми известковыми швами без

наружной штукатурки. Плоскости и проемы украшены

характерными наличниками, известными в русской и ма

лороссийской архитектуре к. XVII в., одинарными и трой

ными сильно вытянутыми полуколоннами, пилястрами

и карнизами, иногда образующими красивые раскреповки

и полукруглые выгибы над верхними частями оконных на

личников (Троицкий храм, колокольня). Архитектура хра

мов Рыльского монастыря типична для рубежа

XVII–XVIII вв. Основание — неравносторонний четырех

угольник, четверик над алтарем и восьмерик над трапез

ной, фонарь и глава. Везде — 8-скатные шатровые крыши,

на всех окнах — железные кованые решетки, что, вероятно,

служило средством защиты от татарских набегов.

В 1796 позолотили въездные ворота монастыря, обно

вили на них живопись и расписали изображениями свя

тых наружную переднюю стену Никольского собора.

В том же 1796 при монастыре была устроена больница

с храмом в честь иконы Божией Матери Ахтырской.

В 1799 в монастыре учредили управление архимандритов.

После 1917 монастырь был разграблен. В 1926 закрыт.

До сер. 1950-х его территорию занимала воинская часть.

Затем монастырские здания использовались различными

хозяйственными учреждениями, ветшали и разрушались.

Это — единственный сохранившийся монастырский ар

хитектурный ансамбль на территории Курской обл.

Не уцелел лишь Тихвинский храм (1893) с прилегавшим

к нему больничным корпусом.

В 1991 монастырь возвращен епархии.

Восстановление монастыря началось с 2-этажного Ни

кольского храма, 20 лет строившегося семьей знаменитого

рылянина мореплавателя Г. И. Шелехова. В 1991 был освя

щен нижний зимний храм в честь иконы Богородицы Кур

ской Коренной «Знамение». В нем полностью переписан

иконостас. 20 дек. 1999 освящен верхний храм во имя

свт. Николая. Недалеко от монастыря, в местечке Синай

ка, открыт целебный источник свт. Николая Чудотворца.

НИКОЛАЕВСКИЙ УЛАЛИНСКИЙ монастырь, Томская

губ. Находился в Бийском окр., в 6 верстах от с. Улалы,

при слиянии рек Улалы и Наимы. Учрежден в виде общи

ны в 1863, а в 1881 переименован в монастырь. При со

ветской власти утрачен.

НИКОЛАЙ II (Николай Александрович Романов), святой

страстотерпец (6[19].05.1868–4[17].07.1918), император

Всероссийский. Сын имп. Александра III. Воспитание

и образование Николай II получил под личным руковод

ством своего отца, на традиционной религиозной основе,

в спартанских условиях. Преподавание предметов велось

выдающимися русскими учеными К. П. Победоносцевым,

Н. Н. Бекетовым, Н. Н. Обручевым, М. И. Драгомировым

и др. Большое внимание было уделено военной подготов

ке будущего царя.

На престол Николай II взошел в 26 лет, раньше чем

ожидалось, в результате преждевременной смерти отца.

Николай II сумел достаточно быстро оправиться от перво

начальной растерянности и стал проводить самостоятель

ную политику, чем вызвал недовольство части своего окру

жения, рассчитывавшей влиять на молодого царя. Основой

государственной политики Николая II стало продолжение

стремления его отца «придать России больше внутреннего

единства путем утверждения русских элементов страны».

В своем первом обращении к народу Николай Алек

сандрович возвестил, что «отныне Он, проникшись завета

ми усопшего родителя своего, приемлет священный обет

пред лицом Всевышнего всегда иметь единой целью мир

ное преуспеяние, могущество и славу дорогой России

и устроение счастья всех Его верноподданных». В обраще

нии к иностранным государствам Николай II заявлял, что

«посвятит все свои заботы развитию внутреннего благосос

тояния России и ни в чем не уклонится от вполне миролю

бивой, твердой и прямодушной политики, столь мощно

содействовавшей всеобщему успокоению, причем Россия

будет по-прежнему усматривать в уважении права и закон

ного порядка наилучший залог безопасности государства».

Образцом правителя для Николая II был царь Алек

сей Михайлович, бережно хранивший традиции стари

ны. Однако время, в которое выпало царствовать Нико

лаю II, сильно отличалось от эпохи первых Романовых.

Если тогда народные основы и традиции служили

объединяющим знаменем общества, которое почитали

и простой народ, и правящий слой, то к н. XX в. россий

ские основы и традиции становятся объектом отрицания

со стороны образованного общества. Значительная часть

правящего слоя и интеллигенции отвергает путь следова

ния российским основам, традициям и идеалам, многие

из которых они считают отжившими и невежественны

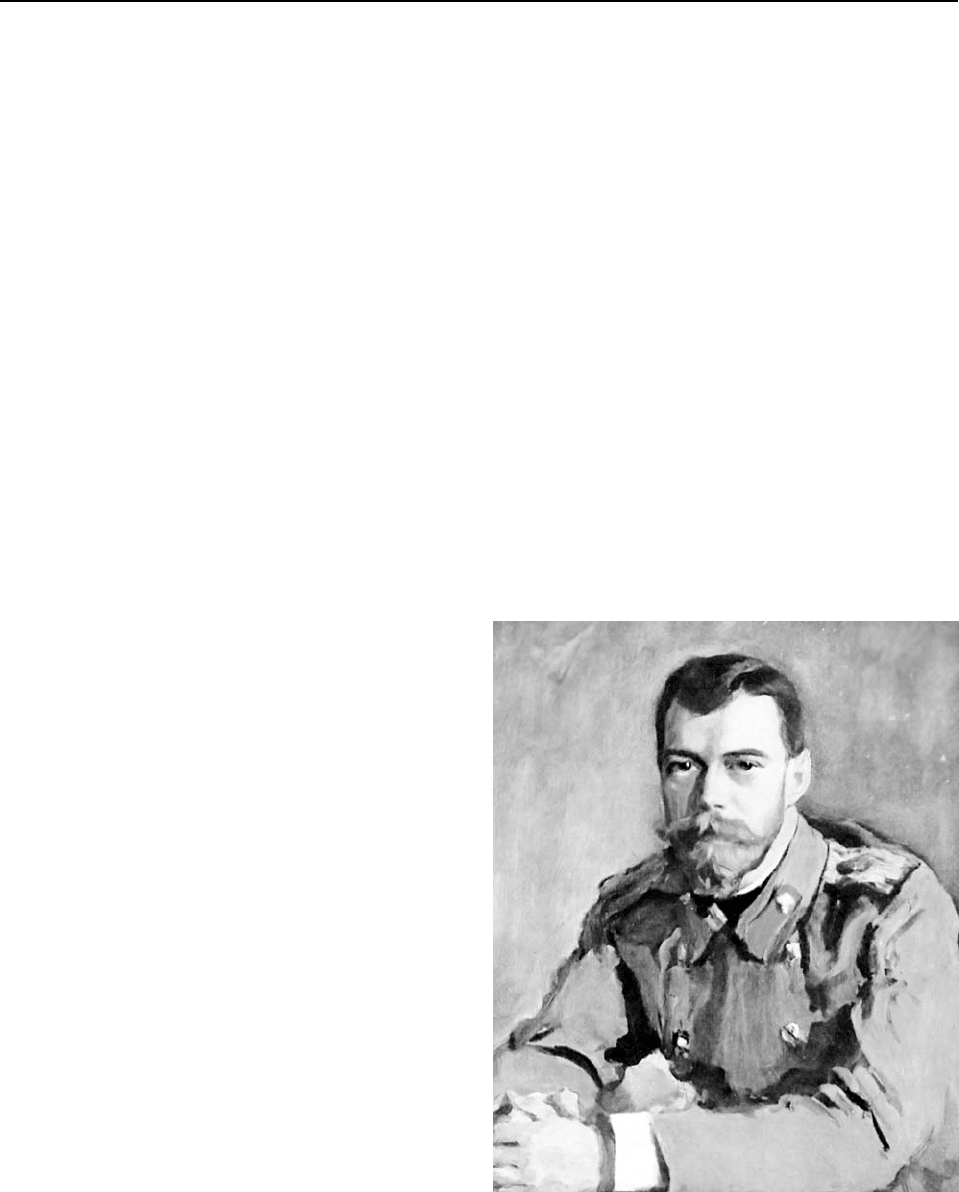

Николай II. Худ. В. А. Серов.

357НИКОЛАЙ II

ми. Не признается право России на собственный путь.

Делаются попытки навязать ей чужую модель развития —

либо западноевропейского либерализма, либо западно

европейского марксизма.

Трагедия жизни Николая II состояла в неразрешимом

противоречии между его глубочайшим убеждением хранить

основы и традиции России и нигилистическими попытка

ми значительной части образованных слоев страны разру

шить их. И речь шла не только о сохранении традиционных

форм управления страной, а о спасении русской нацио

нальной культуры, которая, как он чувствовал, была в смер

тельной опасности. История ХХ в. показала, насколько был

прав российский Император. Всю свою жизнь Николай II

чувствовал на себе психологическое давление этих объеди

нившихся враждебных российской культуре сил. Как видно

из его дневников и переписки, все это причиняло ему

страшные моральные страдания. Твердая убежденность

хранить основы и традиции России в сочетании с чувством

глубокой ответственности за ее судьбу делала имп. Нико

лая II подвижником идеи, за которую он отдал свою жизнь.

«Вера в Бога и в свой долг Царского служения, — пишет

историк С. С. Ольденбург, — были основой всех взглядов

императора Николая II. Он считал, что ответственность

за судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них пе

ред Престолом Всевышнего. Другие могут советовать, дру

гие могут Ему мешать, но ответ за Россию перед Богом ле

жит на нем. Из этого вытекало и отношение к ограничению

власти — которое Он считал переложением ответственнос

ти на других, не призванных, и к отдельным министрам,

претендовавших, по Его мнению, на слишком большое

влияние в государстве. «Они напортят — а отвечать мне».

Воспитатель наследника Престола Жильяр отмечал

сдержанность и самообладание Николая Александрови

ча, его умение управлять своими чувствами. Даже по от

ношению к неприятным для него людям император ста

рался держать себя как можно корректней. Однажды ми

нистр иностранных дел С. Д. Сазонов высказал свое

удивление по поводу спокойной реакции императора

в отношении малопривлекательного в нравственном от

ношении человека, отсутствия всякого личного раздра

жения к нему. И вот что сказал ему император: «Эту стру

ну личного раздражения мне удалось уже давно заставить

в себе совершенно замолкнуть. Раздражительностью ни

чему не поможешь, да к тому же от меня резкое слово

звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого».

«Что бы ни происходило в душе Государя, — вспоми

нает С. Д. Сазонов, — он никогда не менялся в своих от

ношениях к окружающим его лицам. Мне пришлось ви

деть его близко в минуту страшной тревоги за жизнь

единственного сына, на котором сосредоточивалась вся

его нежность, и, кроме некоторой молчаливости и еще

большей сдержанности, в нем ничем не сказывались пе

режитые им страдания».

«Во внешности Николая II, — писала жена англий

ского посла Бьюкенена, — было истинное благородство

и обаяние, которое, по всей вероятности, скорей таилось

в его серьезных, голубых глазах, чем в живости и веселос

ти характера».

Характеризуя личность Николая II, немецкий дипло

мат гр. Рекс считал царя человеком духовно одаренным,

благородного образа мыслей, осмотрительным и тактич

ным. «Его манеры, — писал дипломат, — настолько

скромны и он так мало проявляет внешней решимости,

что легко прийти к выводу об отсутствии у него сильной

воли; но люди, его окружающие, заверяют, что у него

весьма определенная воля, которую он умеет проводить

в жизнь самым спокойным образом». Упорную и неуто

мимую волю в осуществлении своих планов отмечает

большинство знавших царя людей. До тех пор, пока план

не был осуществлен, царь постоянно возвращался к нему,

добиваясь своего. Уже упомянутый историк Ольденбург

замечает, что у «государя, поверх железной руки, была

бархатная перчатка. Воля его была подобна не громовому

удару. Она проявлялась не взрывами и не бурными стол

кновениями; она скорее напоминала неуклонный бег ру

чья с горной высоты к равнине океана. Он огибает пре

пятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с не

изменным постоянством близится к своей цели».

Долгое время было принято считать, что царь подчи

нял свою волю царице, поскольку она обладала более

твердым характером, духовно руководила им. Это непра

вильный и очень поверхностный взгляд на их взаимоот

ношения. Можно привести множество примеров, в их

письмах они встречаются часто, как государь неуклонно

проводил свою волю, если чувствовал правильность сво

его решения. Но его можно было убедить отменить свое

решение, если он обнаруживал свою ошибку и справед

ливость утверждений царицы. Государыня не давила

на супруга, а действовала убеждением. И если она

чем-то и влияла на него, то добротой и любовью. Царь

был очень отзывчив на эти чувства, так как среди многих

родственников и придворных он чаще всего ощущал

фальшь и обман. Читая царские письма, убеждаемся,

с какой настойчивостью Николай II проводил свои пла

ны и отвергал предложения любимой им жены, если

считал их ошибочными.

Кроме твердой воли и блестящего образования Нико

лай обладал всеми природными качествами, необходи

мыми для государственной деятельности, прежде всего,

огромной трудоспособностью. В случае необходимости

он мог работать с утра до поздней ночи, изучая много

численные документы и материалы, поступавшие на его

имя. (Кстати говоря, он охотно занимался и физическим

трудом — пилил дрова, убирал снег и т. п.) Обладая жи

вым умом и широким кругозором, царь быстро схваты

вал существо рассматриваемых вопросов. Царь имел ис

ключительную память на лица и события. Он помнил

в лицо большую часть людей, с которыми ему приходи

лось сталкиваться, а таких людей были тысячи.

Имп. Николай II, отмечал Ольденбург, да и мн. др.

историки и государственные деятели России, обладал со

вершенно исключительным личным обаянием. Он

не любил торжеств, громких речей, этикет ему был в тя

гость. Ему было не по душе все показное, искусственное,

всякая широковещательная реклама. В тесном кругу,

в разговоре с глазу на глаз, он умел обворожить собесед

ников, будь то высшие сановники или рабочие посещае

мой им мастерской. Его большие серые лучистые глаза

дополняли речь, глядели прямо в душу. Эти природные

данные еще более подчеркивались тщательным воспита

нием. «Я в своей жизни не встречал человека более вос

питанного, нежели ныне царствующий император Нико

358 НИКОЛАЙ II

лай II», — писал гр. Витте уже в ту пору, когда он, по су

ществу, являлся личным врагом императора.

Царствование Николая II — самый динамичный пе

риод в росте численности русского народа за всю его ис

торию. Менее чем за четверть века население России уве

личилось на 62 млн. чел. Быстрыми темпами росла эконо

мика. За 1885–1913 промышленная продукция выросла

в 5 раз, превысив темпы промышленного роста наиболее

развитых стран мира. Была построена Великая Сибир

ская дорога, кроме того, ежегодно строилось 2 тыс. км же

лезных дорог. Народный доход России, по самым пре

уменьшенным расчетам, вырос с 8 млрд. руб. в 1894

до 22–24 млрд. в 1914, т. е. почти в три раза. Среднедуше

вой доход русских людей удвоился. Особенно высокими

темпами росли доходы рабочих в промышленности.

За четверть века они выросли не менее чем в 3 раза.

Общие расходы на долю народного образования и культу

ры выросли в 8 раз, более чем в 2 раза опережая затраты

на образование во Франции и в 1,5 раза — в Англии.

Много Царь-мученик потрудился для славы Церкви.

Его можно назвать ктитором Вселенской Православной

Церкви. Не только Русская Церковь пользовалась его

щедротами, но и Церкви Греции, Болгарии, Сербии, Ру

мынии, Черногории, Турции, Египта, Сирии, Ливии,

Абиссинии, Палестины. Он во всем мире выступал на за

щиту Православной веры и оберегал церковный мир

по всему миру. Велика и его роль в прославлении русских

святых: в его царствование было прославлено больше

святых, чем за весь XIX в. Были построены тысячи новых

церквей, число монастырей увеличилось с 774 в начале

царствования до 1005 в 1912. Православный народ, видя

на царском престоле столь боголюбивого государя, воз

давал славу Царю царей за Его милость к России и ее лю

дям. «В сердце народном у тебя, государь, нет на земле

соперников, а только на Небе — говорил, приветствуя

Царя-мученика, архиепископ Волынский Антоний (Хра

повицкий). — Православный народ твой никого так

на земле не любит, как своего царя. Но он любит на Небе

святых Божиих угодников, тех, которые, будучи в теле,

жили на земле жизнью блаженных ангелов. Какова же

бывает радость народа, когда он своими глазами видит,

что эти две основные привязанности не противопостав

ляются одна другой, но, напротив, совпадают, когда он,

собираясь на поклонение святым угодникам, видит сре

ди себя государя своего, покидающего свои столицы

и дворцы и поспешающего в глухой угол своей необъят

ной страны для поклонения православной святыне».

Первым в царствование Царя-мученика был прослав

лен свт. Феодосий Черниговский — с 1896. Затем

в 1897 — сщмч. Исидор и с ним 72 мученика Юрьевские.

В 1903 состоялось прославление прп. Серафима Саров

ского. Их величества прибыли на это всероссийское тор

жество 17 июля. Государь по приезде сразу же отправился

в келью иеросхимонаха Симеона для исповеди, откуда

вышел только через час. На следующий день — рано ут

ром, совершенно неожиданно — свв. венценосцы при

шли к ранней обедне. Это внезапное появление царской

четы произвело на народ сильное впечатление. Они яви

лись туда без свиты, как простые богомольцы. За литур

гией они причастились Святых Таин, а вслед за ними

причастились еще 50 богомольцев. В самый день про

славления — 19 июля — торжественный выход царя и ца

рицы начался почти за первым ударом колокола. Неожи

данный порыв ветра вдруг выбил из рук государыни рас

крытый зонтик. Минутная остановка. Проворная мона

хиня из первого ряда несметной толпы, схвативши зон

тик, передала его царице, целуя ей руку. Простые русские

женщины, воспользовавшись минутной остановкой,

бросились к ногам царицы и, не сдерживая выражений

своих чувств, с причитаниями стали целовать края ее

платья, а одна с плачем громко кричала: «Матушка ты на

ша родная, царица-сиротинушка! Господь тебе сыночка

не дает, несчастной…» Момент был потрясающий. Капли

слез скатились тогда из глаз императрицы. Она поняла

тогда, насколько близок к ней православный русский на

род, что даже ее потаенная скорбь разделялась им в пол

ной мере. И ее печаль являлась общей народной печа

лью. Особенно горячо лилась молитва св. царицы о даро

вании ей сына — перед мощами новоявленного угодника

Божия, с ее молитвой слилась пламенная молитва наро

да. Господь внял этой мольбе, и через год после прослав

ления родился дивный мальчик — цесаревич Алексий.

Царь-мученик, живший идеалами допетровской Ру

си, всегда желал восстановить в Русской Церкви патри

аршество. Но проведение этой сложной реформы всеце

ло зависело от удачного выбора Патриарха, т. к. Патриарх

являлся как бы соправителем царю. Изучив как следует

этот вопрос, государь принял мужественное решение

возложить это тяжелое бремя на себя. Еще в 1904 он, под

359НИКОЛАЙ (ЗАРКЕВИЧ)

свежим впечатлением великих Саровских торжеств и ра

достного исполнения связанного с ним обетования

о рождении ему наследника, приехал к митрополиту

С.-Петербургскому Антонию просить благословение

на отречение от престола и пострижение в монахи в од

ном из монастырей, но митрополит отказал ему в этом.

Об этом свидетельствует тогдашний обер-прокурор Си

нода Лукьянов в своих воспоминаниях. На Предсобор

ном присутствии 1906 государь спросил собравшихся ар

хиереев, есть ли у них намеченный кандидат в Патриар

хи. После некоторого замешательства последовал отри

цательный ответ. Тогда государь осведомился у них, со

гласились ли бы они, чтобы на патриарший престол госу

дарь выставил себя как кандидата, сложив власть импе

ратора и оставив престол сыну, учредив при нем регент

ство из государыни и своего брата вел. кн. Михаила. Про

изошло еще большее замешательство, и на этот вопрос

государя последовало гробовое молчание: «Иерусалим…

не узнал времени посещения своего…» (Лк. 19, 44).

В деле прославления святых Первый Мирянин Церкви

шел впереди Синода, нередко находившегося под влияни

ем враждебных России сил. Здесь он дважды проявил свою

самодержавную волю в отношении Синода. В первый раз

это было в деле прославления св. Иоасафа Белгородского:

когда Синод решил отложить это торжество, государь,

не согласившись, сам назначил срок прославления. И вто

рой раз его воля была проявлена в деле прославления свт.

Иоанна Тобольского. Велико было благочестие государя,

давшее ему решимость вести дело прославления, несмотря

на препятствия, которые даже Синод видел во мнениях

и колебаниях т. н. образованного общества. Государь

не имел страха перед мнением неверующей либеральной

интеллигенции. Он был чужд ей, живя одной душой

со своим православным церковным народом.

Российское образованное общество все больше теряло

способность мыслить и чувствовать так, как велит Право

славная Церковь, все больше не понимало Царя. Царь был

для него совершенно чужим, ненужным, лишним, несвое

временным. Духовно отойдя от Святой Руси, оно совер

шенно отчуждалось и от своего монарха. А Царская семья,

наоборот, жила идеалами Святой Руси и являла собой яр

ких ее представителей. Они любили посещать монастыри,

встречаться с подвижниками, подвизавшимися в них. Го

сударыня посетила блж. Пашу Саровскую в Дивеевской

обители. В 1916, посетив Новгород с его древними памят

никами и святынями, она навестила юродивую, 107-лет

нюю старицу-затворницу Марию Михайловну, жившую

в Десятинном монастыре. «Вот идет мученица — царица

Александра», — встретила ее такими словами блж. Мария.

Затем благословила ее, поцеловала и сказала:: «А ты, кра

савица, — тяжелый крест — не страшись…»

Время Николая II это не только период национально

го подъема, но и время энергичной организации анти

русских сил, проникновения их во многие жизненно

важные центры России. Воспользовавшись навязанной

России войной и трудностями, связанными с нею, внут

ренние враги России совершили государственный пере

ворот. Царь был принужден отречься от престола и попал

в заточение, содержавшись сначала в Царском Селе, за

тем в Тобольске и Екатеринбурге, где был вместе с семьей

злодейски убит большевиками. Как видно из материалов

следствия, проведенного по указанию А. В. Колчака сле

дователем Н. А. Соколовым, убийство последнего рус

ского царя носило ритуальный характер и имело для его

организаторов мистический смысл как особое действие

в акте разрушения Русского Православного государства.

Вся императорская семья причислена Русской Церко

вью к лику святых страстотерпцев. День памяти установ

лен 4/17 июля и в ближайшее к 25 янв./7 февр. воскресе

нье — Собор новомучеников и исповедников Российских.

См. также: Царственные мученики. О. П., М. Т.

НИКОЛАЙ (Добронравов), священномученик, архиепис

коп Владимирский и Суздальский (1863–27.11[10.12].1937).

Родился в Московской губ. в семье священника. Окон

чил Московскую духовную академию. В 1889 принял свя

щенство. В 1917–18 член Предсоборного Совета, член

Священного Собора Русской Церкви. После смерти же

ны принял монашество. В 1921 хиротонисан в епископа

Звенигородского. В к. 1925 он был арестован и помещен

в тюрьму ГПУ на Лубянке. Последовали ночные допросы,

на которых чекисты добивались выдачи автора письма

к митр. Петру (Полянскому), о неподлинности «Пред

смертнаго завещания» патр. Тихона (об отношении к су

ществующей власти). Владыка вел себя очень достойно,

никого не назвал, напротив, обелил тех, кому грозил не

минуемый арест, за что был направлен в ссылку.

Архиеп. Николай был автором многих трудов и статей

по богословским и церковным вопросам. Считая, что по

двиг святительства заключается в бережении заветов

Святой Церкви от мирских течений и соблазнов внесе

ния в жизнь Церкви человеческих страстей, владыка сле

дующим образом раскрыл догматическое искажение

Символа Веры митр. Сергием (Страгородским) после под

писания им Декларации 1927: «... Против апостольства

Церкви он погрешил введением в Церковь мирских на

чал и земных принципов, против святости — похулением

подвига исповедничества, против соборности — едино

личным управлением Церковью». Осенью 1937 архиеп.

Николай был расстрелян на Бутовском полигоне под

Москвой. Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.

НИКОЛАЙ ЕРЕМИНСКИЙ, блаженный инок (ск.

в 1977). Был от рождения слепой. Лишив Своего избран

ника телесного зрения, Господь даровал ему внутреннее,

духовное, и блж. Коленьке, как любовно называли его

односельчане, были открыты судьбы и души людей. Он

молился постоянно, и плодом этих молитв был дар про

зорливости, развившийся в нем необычайно. Скрыть или

утаить от него ничего было нельзя, он все видел и знал,

малое и великое, близкое и далекое. С каждым годом рас

тет число почитателей блж. инока Николая Ереминско

го, о нем узнает все больше людей, чьи обращения к его

молитвенной помощи не остаются без ответа.

НИКОЛАЙ (Заркевич), епископ Новомиргородский

(1827–1885), духовный писатель,. Учился в Петербург

ской духовной академии; до принятия монашества состоял

священником и законоучителем в С.-Петербурге. Изда

вал журнал «Дух христианина»; редактировал «Сборник

сочинений современных писателей: материализм, наука

и христианство». Написал: «Современный материализм

пред судом разума»; «Записки по предмету Закона Бо

жия»; «Очерк учения христианской веры»; «Опыт естест

венного богословия».

360 НИКОЛАЙ (ЗИОРОВ)

НИКОЛАЙ (Зиоров) (1851–1915), проповедник и цер

ковно-общественный деятель. Образование получил

в Московской духовной академии. Был епископом Алеут

ским, Таврическим, архиепископом Варшавским и При

вислинским; с 1906 состоял членом Государственного со

вета от монашествующего духовенства. Его труды:

«Из моего дневника» (2 вып. СПб., 1893), «Тридцать ре

чей и три послания» (Нью-Йорк, 1896), «Проповеди»

(Нью-Йорк, 1897), «Несколько поучений и речей»

(Нью-Йорк, 1898), «Американские проповеди» (Симфе

рополь, 1902), «Беседы, поучения, слова и речи» (2 вып.

Симферополь, 1902 и 1905), «Ялтинские беседы и речи»

(СПб., 1907), «Варшавские беседы и речи» (1909–10.

СПб., 1910), «Император Александр Благословенный

и его время» (СПб., 1912), «Речь в Государственном сове

те по старообрядческому вопросу» (СПб., 1910).

НИКОЛАЙ КОЧАНОВ, Новгородский, Христа ради юро

дивый (ск. 27.07.1392), сын богатых новгородских горо

жан Максима и Иулиа

нии. Мать вложила

в сердце сына любовь

к Богу и ближнему, на

учила его молитве.

В детстве он не любил

играть, а став взрос

лым, избегал общества

своих веселых сверст

ников. Благочестивого

юношу многие стали

почитать. Но этого он

больше всего боялся,

что заставило его взять

на себя крест юродства

Христа ради. Он стал

жить на улице, в бед

ной одежде, босой,

притворялся потеряв

шим рассудок. Многие

оскорбляли его, но бла

женный все терпеливо

сносил. Больше всего

он любил бывать в церкви, поучал горожан спасению,

заблудших вразумлял, а печальных утешал. Жил Нико

лай на Софийской стороне, а на Торговой стороне жил

другой Христа ради юродивый — блж. Феодор Новгород

ский. Обе стороны враждовали между собой. Однажды

блж. Феодор появился на Софийской стороне и тут же

на него напал блж. Николай. «Как ты смеешь прихо

дить на эту сторону?» — закричал он Феодору. Спасаясь

от него, тот бросился бежать к Волхову и побежал пря

мо по воде. Наконец Николай остановился и бросил

вдогонку св. Феодору кочан капусты. Феодор подхва

тил его, а Николай кричал: «Феодор! Отдай кочан, он

мой, не твой!» Случай с кочаном повторялся не раз,

и блж. Николая прозвали Кочановым. Скончался он

в 1392, в один год со своим сподвижником блж. Феодо

ром. Похоронили св. Николая в храме св. вмч. Панте

леимона, переименованном потом в Николо-Кочанов

ский. С могилы его стали брать песок и воду, которая

освящается в великие праздники.

Память блж. Николаю отмечается 27 июля/9 авг.

НИКОЛАЙ ПСКОВСКИЙ, блаженный (по прозвищу Са0

лос) (ск. 28.02.1576), Христа ради юродивый. Зимой 1570

Иоанн Грозный, разгромив Новгород, с тем же намерением

подошел к Пскову. «Теперь во Пскове все трепещут, — го

ворил он приближенным, — но напрасно: я не сотворю

им зла». Действительно, в городе происходило смятение,

вести об участи Новгорода уже достигли до него, и жите

ли не знали, что им делать: бежать всем в леса? Сопротив

ляться? В то же время между местным архиепископом,

воеводой — кн. Юрием Токмаковым — и Христа ради

юродивым Николаем Салосом происходило совещание.

По совету юродивого решено было устроить торжествен

ную встречу. И вот когда царь, окруженный опричника

ми, вступил в город, он увидел, что перед каждым домом

поставлены столы с хлебом и солью, а рядом со стола

ми — на коленях граждане с женами и детьми.

Злоба опять закипела в душе царя. Когда первым под

нес ему хлеб и соль кн. Токмаков, он с яростью оттолкнул

блюдо, и соль рассыпалась. Все вздрогнули от ужаса.

В это время на палочке, как дитя, подъехал к нему юро

дивый. «Иванушка, Иванушка, — сказал он, — покушай

хлеба и соли, а не человеческой крови». Царь велел схва

тить его, но юродивый скрылся. Царь вошел в Троицкий

собор, и там начался молебен. После молебна блажен

ный опять подошел к нему и пригласил его в свою келью:

он жил под соборной колокольней. Царь, который успел

немного успокоиться, согласился.

В чисто убранной келье на лавке была разостлана ска

терть, а на ней лежал кусок сырого мяса. «Покушай, Ива

нушка», — ласково сказал блаженный. «Я христианин, —

сказал царь, — мяса постом не ем!» «Ты делаешь хуже, —

строго возразил ему блаженный, — ты питаешься плотию

Николай Кочанов,

Новгородский. Икона. ХХ в.

Блж. Николай Псковский. Икона. XIX в.