Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

381НИЛ СОРСКИЙ

цем, предложил, чтобы не было сел у монастырей и жили

бы монахи трудами рук своих. С ним согласны были все

Белозерские подвижники.

В своем предсмертном завещании прп. Нил, запове

дуя ученикам бросить тело его в пустыни в пищу зверям

или закопать его в яму с презрением, написал: «Оно тяж

ко согрешило перед Богом и недостойно погребения»,

а затем прибавил: «Сколько в моей силе было, старался я

не пользоваться никакой честью на земле в этой жизни,

так пусть будет и по смерти».

Память прп. Нилу отмечается 7/20 мая.

Архим. Иустин

Учение прп. Нила изложено частью в его посланиях

к ученикам, касающихся отдельных духовных вопросов,

частью в 11 главах его «Устава монастырского». «Послед

ний представляет не устав в собственном смысле, а сис

тематический, почти исчерпывающий, несмотря на свою

сжатость, трактат по православной аскетике» (Федотов).

По мысли Нила, этот трактат, хотя и обращающийся не

посредственно к монахам, должен был служить практи

ческим руководством для каждого искреннего христиа

нина. Путь к спасению открыт для всех, как для монахов,

так и для мирян. И это — путь внутреннего возрождения,

морального перевоспитания, а не внешних обрядов.

В этом произведении «обнаруживается огромная на

читанность в мистической литературе и, редкий на Руси,

дар систематического изложения» (Федотов).

В введении к своему труду Нил говорил о необходи

мости и важности для монаха работать над своим внут

ренним совершенствованием, беспрестанно наблюдая

за движениями ума и сердца. Исходной точкой для всех

своих рассуждений он берет Евангелие и Деяния Апосто

лов, приводя слова Христа: «Исходящее из уст и сердца

исходит; сие оскверняет человека» (Мф. 15, 18). Учение

Святых Отцов повторяет то же самое: кто молится одни

ми только устами, оставляя ум незанятым, тот молится

в воздух, — ибо Бог дух слушает; без внутреннего распо

ложения всуе заниматься внешним… Итак, заключает

прп. Нил, согласно учению Спасителя и апостолов и тол

кованию святых отцов, мы видим, как нужно и важно для

человека внутреннее очищение сердца и ума. Только через

такое очищение открывается путь к спасению. Что касает

ся средств, позволяющих овладеть этой наукой внутрен

него совершенствования, из них самое лучшее — прямое

изучение Писания. Прямое — потому что прежде этого

можно было достигать, посещая «разумных и духовных

мужей», но теперь таких руководителей трудно найти.

Следовательно, нужно самому прямо обращаться к источ

нику и слушать Самого Господа. «Исследуйте Писания,

ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную» (Ин. 5, 39).

Большое влияние на Нила Сорского оказали исихас

ты (см.: Исихазм). Его любимый автор — Григорий Сина

ит, произведения которого оказали значительное влия

ние на его «Устав». Помимо писателей-исихастов, Нил

ищет свои источники и у гораздо более древних авторов.

Это — св. Иоанн Лествичник, св. Иоанн Златоуст, св. Ва

силий Великий, Исаак Сирин и Симеон Новый Богос

лов. Ввиду всего этого приходится признать за ним зна

чительную долю независимости, проявляющуюся в осо

бенности в выборе и оценке его источников. Эту свою

независимость он соблюдает даже и по отношению

к Григорию Синаиту. В то время как тот невысоко ставил

физический труд, Нил, напротив, считает, что нужно

жить от труда своих рук, это — одна из существенных

идей его духовности, и он ею весьма дорожит.

Следующие черты отличают идеи прп. Нила.

1. Критический склад его ума. Он не принимает все

без разбора и всегда старается рассмотреть данные нрав

ственные и религиозные представления, чтобы с полной

сознательностью отвергнуть их или принять и тогда при

вести их в систему. Это стремление и побудило его, для

удовлетворения его жажды личного совершенства и для

реформы монашеской жизни, обратиться к источникам

этой последней в Грецию, и в особенности на Афон, от

куда монашество некогда явилось на Русь.

2. Наряду с критическим началом, начало мистическое

и созерцательное отличает прп. Нила от большинства рус

ских святых и даже от его собственных учеников, у кото

рых мистического духа незаметно вовсе, или он заметен

лишь в очень малой степени. У него это — лишь крайнее

выражение его стремления к совершенству внутреннему

и духовному, дар Божий, может быть также и непосредст

венная реакция на чисто обрядовое внешнее благочестие,

которое ему приходилось наблюдать. Эта сторона его ха

рактера выразилась в особенности в его учении о молитве.

Нил Сорский проповедовал идеи мистического аске

тизма, направленного не на истощение плоти, но на духов

ный подвиг. Почва подвигов — мысль и сердце, а не тело,

а их целью является внутреннее совершенствование, совер

шенствование души. Поэтому излишнее истощение тела

может лишь воспрепятствовать нравственному самосовер

шенствованию, ибо слабое тело не в силах вынести бремя

подвига. Пост, учил Нил Сорский, должен быть умерен

ным, дабы тело не потеряло работоспособности, т. к. отре

каясь от мира, человек должен отречься от всего, что дает

мир, в т. ч. и от подаяния, и жить плодами рук своих. Мо

настырская обитель есть собрание иноков, и потому то, что

предосудительно для отдельного инока, еще более предосу

дительно и непозволительно для монастыря. Источником

нравственного подвига, утверждал Нил Сорский, является

авторитет «божественного писания», изучение которого

есть главная обязанность инока. Под ним он понимал

не только Божественное откровение, но и все запечатлен

ное в письменности церковное предание. Сам Нил Сор

ский был знатоком патристики, сочинений учителей Церк

ви. В его сочинениях обильно цитируются высказывания

и Отцов Церкви — Василия Великого и Иоанна Златоуста,

и религиозных писателей IV–XIV вв. Иоанна Кассиана

Римлянина и Нила Синайского, Иоанна Лествичника,

Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Григория Си

наита и мн. др. При этом он учил критически относиться

ко всему написанному. «Писания многа, но не вся божест

венна», — говорил он. Отсюда необходимо согласие между

Писанием и разумом, дающим ему критическую оценку.

Нил Сорский враг всякой «внешности», поэтому он

не только против чрезмерного поста, но и против всяческих

излишеств в быту. Ссылаясь на Евангелие, он писал: «Очис

ти келью твою и скудость вещей научит тя воздержанию. —

Возлюби нищету и нестяжание и смирение».

Теория Иисусовой молитвы в русской духовной литера

туре впервые изложены в «Уставе» Нила Сорского. Однако

достаточно сравнить то, что пишет об этом прп. Нил,

382 НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ

со знаменитым руководством, применявшимся в афон

ской школе, чтобы заметить, насколько русский аскет

сдержаннее, трезвее в своих словах и в выражении своих

чувств. Он пропускает все описания физических приемов,

которые были связаны исихастами с этой молитвой, вооб

ще все то, что могло вызывать соблазн или, по меньшей

мере, недоумение. Исследователи Нила Сорского, советуя

упражняться в «молитве Иисусовой», неизменно предосте

регают верующих от некоторых сторон исихастского опы

та. По их словам, «молитва Иисусова освобождает от всего,

только не от самого Иисуса». Этим они остаются верными

духу прп. Нила. Заимствуя идеи у др., Нил, как подлинно

русский человек, не ограничивается их повторением и бук

вальным применением: он их приспособляет и перераба

тывает согласно национальному и своему личному гению.

Соч.: Устав о скитской жизни. Свято-Троицкая Сергиева

лавра, 1991; Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912.

Лит.: Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского // Тр. Отдела

древнерусской литературы Ин-та рус. яз. АН. Т. 29. Л., 1974;

Архангельский А. С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Их лите

ратурные труды и идеи в Древней Руси. Ч. 1: Преподобный Нил

Сорский. СПб., 1882; Иоанн Шаховской, архим. Нил Сорский.

Берлин, 1939; Прп. Нил. «Устав» // Памятники древн. письмен

ности. Т. 179. СПб., 1912; Правдин А. Прп. Нил Сорский: Устав

его скитского жития //Христианское чтение. 1877. № 1;. Смо

лич И. Великий старец Нил Сорский // Путь. 1929. № 19; Тюме

нев. Нилова Пустынь // Истор. вестник. 1898. № 74.

НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ, преподобный (ск. 7.12.1554). Вна

чале подвизался в Крыпецком монастыре. В 1515 пришел

на берег р. Черемхи (Тверской обл.) и поселился там один.

Отшельник вел суровую жизнь, питаясь лишь желудями

и лесными травами, претерпевая много невзгод от бесов

и наущаемых ими людей. Когда слава о нем стала распрос

траняться, он стал молиться Пресвятой Богородице

об ограждении от нее и раз услышал от святой Ее иконы

глас, повелевавший ему идти на Столбенский остров. Этот

остров находился на Селигерском оз., в 2 верстах

от г. Осташкова, посреди его был большой холм, весь по

крытый девственным лесом. Место это отличалось не

обыкновенной красотой. У подножия горы Нил выкопал

пещеру и стал подвизаться. Но бесы возобновили свои на

падения на него: раз они пытались бросить его в озеро,

но Господь его спас. После этого они исчезли и больше

не появлялись, зато поднялись на преподобного гонения

от злых людей. Они вырубили на всем острове лес, т. ч.

осталась одна ель, и подожгли его, но огонь, дойдя до горы,

погас сам. Когда же лес вырос, пришел один крестьянин

и стал его рубить. Вдруг раздался громовой голос: «Когда

ты перестанешь делать неприятности рабу Божию?» Он

удалился в страхе и дал обет больше не трогать здесь лес.

Раз разбойники, пытавшиеся напасть на преподобно

го, были ослеплены чудесным светом от иконы Пресвятой

Богородицы; преподобный простил и исцелил их, но за

претил об этом рассказывать при своей жизни. Многие

приходили к нему за наставлениями; он прозревал их тай

ные согрешения и приводил к покаянию. Часто спасал он

своей молитвой плававших по озеру во время бури.

В келье своей преподобный ископал могилу и поста

вил гроб: память смертная никогда не оставляла его.

Спал он стоя, опираясь на 2 костыля, вбитых в стену. Пи

щей ему служили овощи, которые он сам сажал.

Перед его кончиной духовник его, игумен соседнего

монастыря Сергий, принес ему Святые Дары. Преподоб

ный предсказал ему, что на этом месте будет монастырь,

и просил его прийти на следующий день. Когда игумен

пришел, преподобный уже скончался, стоя на коленях

и опираясь на костыли. Лик его сиял несказуемым све

том, казалось, что он тихо и мирно спит. Келья вся была

наполнена дивным благоуханием. Погребли его тут же,

в приготовленной им могиле.

По его кончине на месте его подвигов стали селиться

др. пустынножители, и, наконец, чтивший его инок Гер

ман основал здесь Нил-Столбенский монастырь и записал

то немногое, что известно о житии прп. Нила. Икона прп.

Нила написана по указаниям лиц, знавших его лично.

Много чудес совершилось на его могиле. В ночь

с 17 на 18 мая 1667 над могилой прп. Нила видели ог

ненный столп, а 25 мая на ней горела огромная свеча.

Наконец, 27 мая он явился игумену Герману и просил

извлечь его из могилы. В тот же самый день — во вре

мя работ по сооружению каменного монастыря вместо

прежнего деревянного — как ни старались не касаться

могилы прп. Нила, но произошел обвал, и таким обра

зом св. мощи его были открыты. Помещены они были

в новый собор в открытой раке.

Преподобный Нил Столбенский. Икона. XVIII в.

383НИЛОВА СТОЛБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ

Монастырь прп. Нила Столбенского был одним

из любимых мест паломничества русских людей. В день

памяти его, 27 мая, крестный ход совершался на лодках

вокруг всего острова. На некотором отдалении от монас

тыря на острове находился уединенный скит.

В советское время мощи были увезены из монастыря

в Знаменский собор г. Осташкова (возвращены в монас

тырь в 1995). В д. Красуха на берегу р. Черемхи был установ

лен крест на месте первых подвигов прп. Нила. Возобнов

лена традиция совершения крестного хода вокруг острова.

Память святого празднуется 7/29 дек. в день престав

ления, 27 мая/9 июня в день обретения мощей и вместе

с Соборами Тверских и Новгородских святых.

НИЛА СОРСКОГО СРЕТЕНСКАЯ мужская пустынь, Нов

городская губ. Находилась в 15 км от г. Кириллова при

р. Сорке, впадающей в р. Бородаву. Основана в сер. XV в.

прп. Нилом Сорским, иноком Кирилло-Безозерского монас

тыря. Прп. Нил дал своим ученикам скитский устав, по

этому и пустынь его сначала называлась скитом. По этому

уставу было обязательно участие монахов в производитель

ном труде, чему он показывал личный пример. Чтобы по

строить скит, монахам пришлось наносить целую гору зем

ли. Скитяне, числом 12, жили в маленьких тесных кельях

на большом расстоянии друг от друга и только в канун вос

кресного дня и на праздники собирались вместе. Трудовой

характер русских пустынных монастырей обрел при Ниле

Сорском новое дыхание. Святой настаивал на монашеской

нищете во исполнение обета нестяжания, считал, что мо

настырь не должен иметь никакой собственности.

Творчески развивая учение исихастов (см.: Исихазм),

Нил Сорский уделял особое внимание вопросам психо

логии человеческих страстей. Его учение легло в основу

русской психологии, он предлагал свою научную схему

развития страстей, разрабатывая формы их регулирова

ния. Он учил, что усилием воли и переменой внешнего

образа жизни человек должен преодолевать свои страсти

на ранних стадиях их развития.

В качестве идейного главы нестяжателей Нил Сор

ский поддерживал политику на лишение монастырей

земли, выступал за реформу монашества на строгих нача

лах скитской жизни, рекомендовал отказаться от наси

лия и гонений по отношению к еретикам, предлагал пе

ревоспитывать их силой убеждения.

Деятельность Нила Сорского и его обители оставила

глубокий след в культурной жизни Древней Руси и про

должилась в трудах его учеников Вассиана Патрикеева

и Артемия Троицкого. На Соборах 1490 и 1503 Нил Сор

ский осудил ересь жидовствующих.

Пустынь вследствие недостаточности материальных

средств в 1764 была приписана к Кирилло-Белозерскому

монастырю. Самостоятельность ее восстановлена только

в сер. XIX в. Управлял ею игумен.

Перед 1917 храмов было 2: соборный в честь Срете

ния Господня, где позади правого клироса под спудом

покоились мощи прп. Нила (память ему празднуется

7 мая), и др. храм во имя Покрова Пресвятой Богороди

цы над Святыми воротами. В нем стояла деревянная ра

ка, в которой прежде находились мощи прп. Нила.

У пустыни было 2 скита: Предтеченский и Успенский.

Предтеченский скит был приписан к Нило-Сорской

пустыни и находился с ней в самой тесной связи; в 1852

схимонахом Нилом сюда была перенесена из Нило-Сор

ской пустыни церковь Иоанна Предтечи, и тем положено

начало существования скита. Здесь находился колодец,

вырытый прп. Нилом Сорским. Также рядом с пустынью

находился Успенский скит. Он был устроен в 1861 схимо

нахом Нилом вместе с часовнями Голгофской и Успенской.

После 1917 пустынь была закрыта, монахи репресси

рованы. Основные постройки монастыря сохранились,

хотя многие из них сильно перестроены и приспособле

ны к нуждам психоневрологического дома-интерната.

Полностью разрушены сооружения скитов.

Монастырь представляет собой сомкнутый в квадрат

комплекс сооружений, выполняющих одновременно

роль стен с башнями по углам, надвратной церковью

с западной стороны и собором и настоятельским корпу

сом во дворе квадрата. Колокольня разрушена, сильно

перестроено здание главного собора. Неясно состояние

мощей прп. Нила Сорского, вероятнее всего, они про

должают сохраняться под спудом.

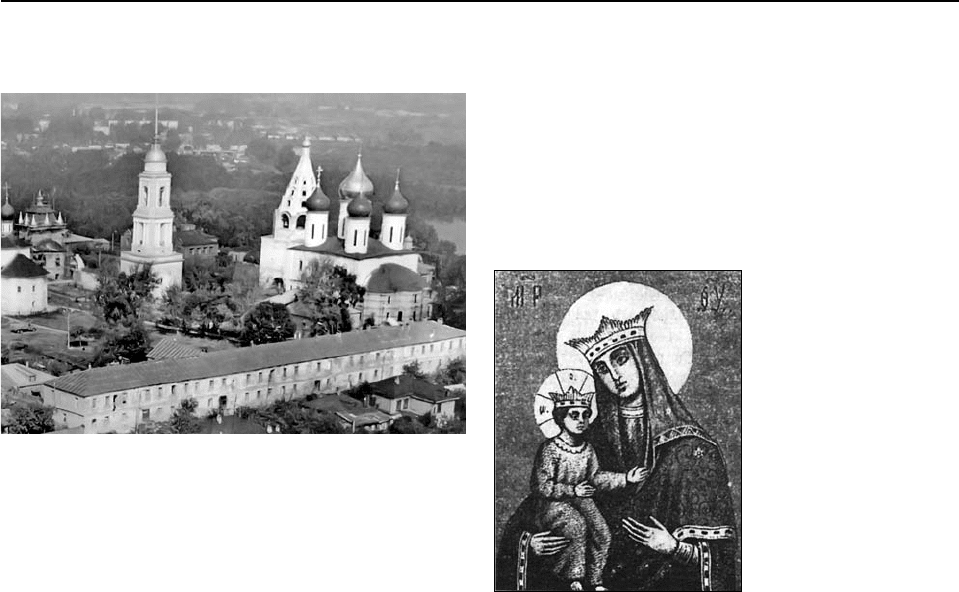

НИЛОВА СТОЛБЕНСКАЯ мужская пустынь, Тверская губ.

Находится на одном из островов оз. Селигер, называе

мом «Столобное», и частью на п-ове Светлице. К югу

от монастыря в 7 верстах находится г. Осташков.

Столобный остров до 1528 был необитаем и покрыт

глухим лесом. В этом году поселился на нем смиренный

НилоСорская пустынь.

Скит.

Общий вид НилоСтолбенского монастыря.

384 НИЛУС С. А.

отшельник, прп. Нил. Сперва он выкопал себе в горе пеще

ру и прожил там одну зиму; затем он выстроил келью и ча

совню для молитвы. Проводя дни и ночи в молитве, он

не позволял себе и на минуту прилечь на ребрах, но,

стоя, облокачивался на деревянные крюки, вбитые в стены

его кельи, и в таком положении пользовался кратковре

менным отдыхом. Среди необычайных подвигов молитвы,

поста и бдения прп. Нил скончался 7 дек. 1554. Его 27-лет

няя подвижническая жизнь на Столобном острове, бла

женная кончина и чудеса от нетленных мощей, последовав

шие вскоре после преставления его, послужили причиной

основания на острове монастыря, а имя преподобного да

ло название обители — Нилова пустынь. Основателем мо

настыря на месте подвигов прп. Нила был иеромонах Гер

ман из братии ближайшего к острову Столобному Рожнов

ского монастыря. Он построил на острове первую деревян

ную церковь во имя Богоявления Господня. К нему стали

присоединяться многие, желавшие подвизаться под его ру

ководством, и начали строить себе деревянные кельи. По

этому иеромонах Герман в 1594 испросил у патр. Иова раз

решение устроить на Столобном острове иноческую оби

тель с общежительным уставом.

При строительстве каменного Богоявленского собора

в мае 1667 земля вдруг осыпалась, и открылись св. мощи

преподобного. Они торжественно перенесены в храм

в 1669. Мощи почивали в серебряной позолоченной раке,

устроенной в 1764. При мощах хранилась мантия святого,

а также чудотворная Владимирская икона Божией Матери,

по месту явления чудес названная также Селигерской. При

несенная на остров прп. Нилом, она всегда находилась

в его келье и потому стала именоваться еще и Келейной.

Монастырь являлся образцом иноческого быта и был

одним из самых процветающих в России. Из Ниловой

пустыни вышли некоторые высшие иерархи Русской

Православной Церкви: инок Евфимий в к. XVII в. был

митрополитом Новгородским, инок Иоасаф с 1725 —

епископом Воронежским и т. п. Перед 1917 в Ниловой

пустыни было 17 иноков, 37 послушников, 7 священнос

лужителей, 17 работников и 68 трудников.

На день обретения мощей прп. Нила со всей России

собирались 10 тыс. богомольцев. Устраивался крестный

ход из г. Осташкова, который плыл в обитель на барже,

украшенной разноцветными флагами, в сопровождении

целой флотилии больших и малых судов, наполненных

народом. Мощи прп. Нила обносились вокруг монасты

ря, и служилась торжественная литургия.

Нилова пустынь была одним из крупнейших культур

но-просветительных центров России. В монастыре сфор

мировалось богатейшее книжное собрание, которое ста

ло первой библиотекой в регионе Верхней Волги. С Ни

ловой пустынью связано создание архивной службы

и монастырской ризницы, фактически явившейся пер

вым музеем в регионе Верхней Волги. В 1807 здесь от

крылась русская школа для сирот из семей священнослу

жителей. В ней на полном обеспечении находились 50

детей, они учились чтению, письму, изучали Закон Бо

жий, арифметику, историю, географию и др. предметы.

Нилова пустынь — уникальный культурно-природ

ный комплекс. Культурные ландшафты монастыря, к ко

торым относится липовый парк с Воздвиженской аллеей,

комплекс фруктового сада, Набережная аллея, цветники

на территории гостиного двора, мемориальные зоны (пе

щеры и дуб преподобного и т. д.), инженерно-техничес

кие сооружения (гранитная набережная, система волно

резов, садковые озера, канал Копанка и др.) гармонично

сочетались с природной средой.

После революции Нилова пустынь продолжала су

ществование еще до 1927, а потом была закрыта и раз

граблена, святыни поруганы, многие здания разрушены.

Возрождение монастыря началось в н. 90-х. Из храмов

пустыни сохранились Богоявленский собор, надвратный

храм прп. Нила, храм свв. апостолов Петра и Павла, Крес

товоздвиженский храм и храм Всех Святых.

Большим и радостным событием в Ниловой пустыни

явилось возвращение мощей преподобного из Знамен

ского собора г. Осташкова в Богоявленский собор монас

тыря на Столобном острове. Торжественное перенесение

святыни состоялось 9 июня 1995 по благословению и при

участии патр. Алексия II и множества народа. Насельни

ки обители прп. Нила, Столбенского чудотворца, также

почтили память святого, установив летом 1997 крест

на горе в юго-западной части о. Столобное, в том месте,

где была пещера преподобного.

Возобновлена традиция совершать 27 мая/9 июня,

в день обретения мощей прп. Нила, крестный ход

из Осташкова в обитель.

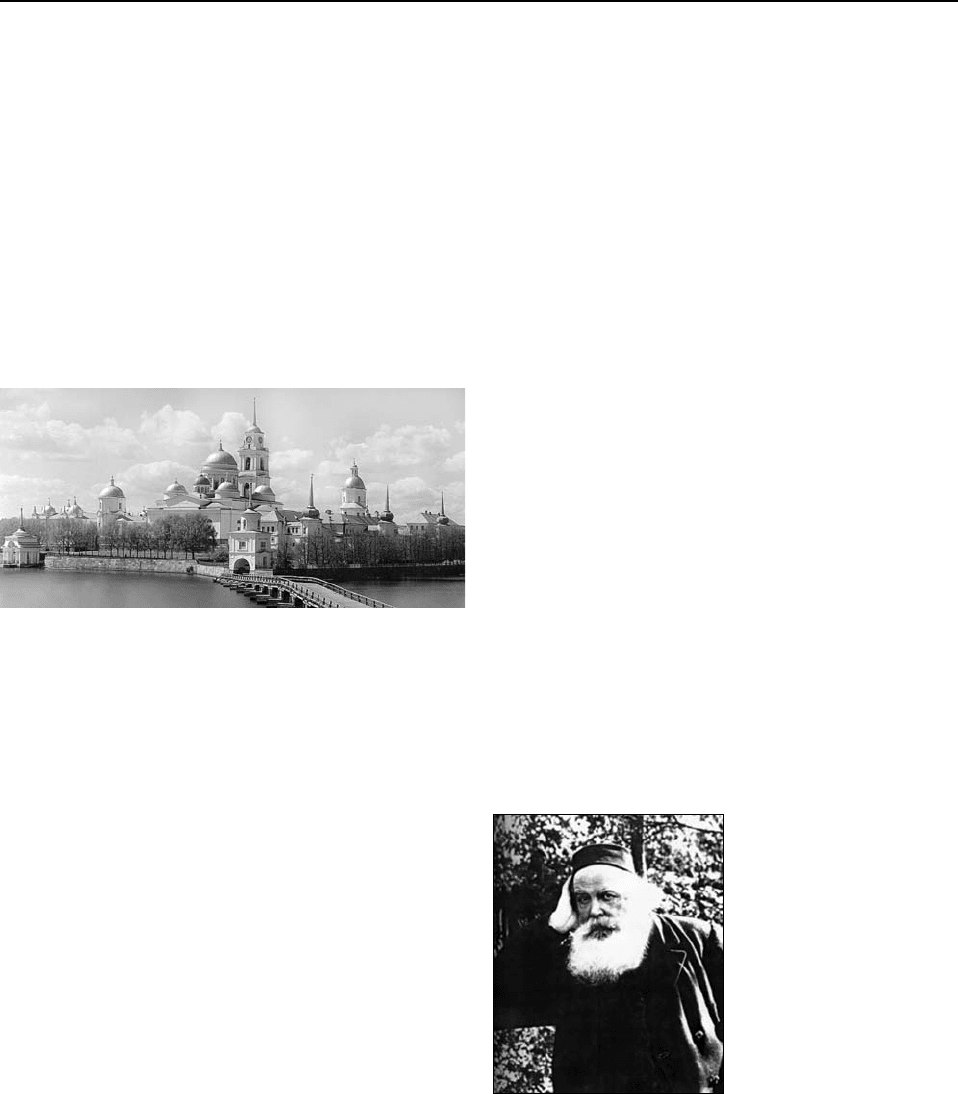

НИЛУС Сергей Александрович (28.08[9.09].1862—1.01.1929),

духовный писатель. Родился в Москве. Происходил из се

мьи крупных дворян-земле

владельцев. Воспитанный

в семье, проникнутой идея

ми материализма и крайне

го либерализма, Нилус

в юности был равнодушен

к вере и Церкви. В 1886

окончил юридический фа

культет Московского уни

верситета и служил чинов

ником на Кавказе и в Сим

бирске. Оставив службу,

в 1888—1905 занимался хо

зяйствованием в родовом

имении Золотарево Мцен

ского у. Орловской губ. В н.

900-х публикуется в газете «Московские ведомости».

В 1885—90 произошел глубокий внутренний перелом

в мировоззрении Нилуса. «Обращение православного

(по крещению) в православную веру» совершилось благо

даря чудесному видению прп. Сергия Радонежского у раки

Нилова Столбенская пустынь.

Нилус С. А.

385НИЛУС С. А.

с его мощами в Троице-Сергиевой лавре, встречам со св.

Иоанном Кронштадтским (впоследствии называвшим со

мнения Нилуса «чистым алмазом»), паломничествам в Са

ровский и Дивеевский монастыри (где Нилус познакомил

ся с известными подвижницами — игуменьей Марией

и блаженной Пашей Саровской). Среди бумаг Н. А. Мото

вилова (ученика прп. Серафима Саровского), полученных

в Дивееве, Нилус обнаружил и расшифровал уникальные

записи поучений старца. Опубликованная Нилусом в 1903

«Беседа о цели христианской жизни» вошла в сокровищ

ницу духовного опыта русских святых. Мотовилов расска

зал о том, как во время этой беседы по молитвам подвиж

ника на мгновение зримо открылся преображенный благо

датью мир. Др. рукопись Мотовилова, также написанная

со слов старца, — «Великая Дивеевская тайна» (удивитель

ные пророчества о будущем России и последних судьбах

мира, о воскресении и «переходе» св. Серафима из Сарова

в Дивеев для всемирной проповеди покаяния и др.) — бы

ла опубликована в посмертном издании книги Нилуса

«На берегу Божьей реки. Часть 2» лишь в 1969, когда неко

торые из предсказаний начали осуществляться.

Рассказы о встречах с современными подвижниками

благочестия, впечатления от поездок по святым местам

России, написанные живо и увлекательно, пером талант

ливого художника, составили первую книгу Нилуса «Вели

кое в малом» (1903), выдержавшую 5 изданий при жизни

автора. Книги Нилуса, состоящие, как правило, из разно

образных по жанру частей (рассказы, очерки, зарисовки

и др.), отличаются богатством языковых средств и эмоци

ональных оттенков. Нилус умеет передать живую речь

простонародья, сдержанно-строгие слова иноков. Про

никновенно-доверительные интонации автора, делящего

ся своими сокровенными чувствами и переживаниями, че

редуются с высоким слогом пророка и проповедника.

Во втором издании книги «Великое в малом» в 1905

Нилус опубликовал попавшую к нему рукопись под назва

нием «Протоколы сионских мудрецов» — документ, в ко

тором шла речь о способах скорейшего достижения миро

вого господства. Хотя Нилус не был первым публикатором

«Протоколов…», именно его издание оказалось наиболее

известным благодаря развернутым комментариям писате

ля. Нилус рассматривал этот документ в русле русской ре

лигиозной традиции: ставил замыслы «мудрецов» в пря

мую связь с «тайной беззакония» — с библейскими проро

чествами о воплощении «сына погибели» и наступающим

перед концом истории «царстве антихриста» (пришествие

которого, по Нилусу, стало «ближайшей политической

возможностью»). Единственным средством, которое мо

жет предотвратить порабощение России мировым злом,

Нилус считал возвращение к вере отцов — святому Право

славию. Писатель был убежден, что оружие в борьбе с ду

хом антихриста — это, прежде всего, подлинно христиан

ская, просветленная любовь и смирение. Размышлениями

о великом предназначении России и судьбах мира про

никнуты и последующие сочинения Нилуса.

В 1906 по воле имп. Александры Федоровны был за

ключен брак Нилуса с ее фрейлиной, Е. А. Озеровой,

ставшей верной спутницей писателя. Нилус планировал

принять священнический сан, но этому помешала кам

пания травли Нилуса, поднятая в либеральной печати.

Она была вызвана как публикацией «Протоколов…», так

и опасениями, что Нилус станет «старцем»-духовником

государя-мученика Николая Александровича (который

высоко оценил книгу Нилуса). Нилусы были вынуждены

навсегда покинуть Петербург.

Центральное место в жизни и творчестве Нилуса за

нимает знаменитая Оптина пустынь: «Прилепилось мое

сердце к этому великому и святому месту узами неумира

ющей, святой любви и вечной благодарности… открылся

мне тайник сокровенного оптинского духа». С благосло

вения оптинских старцев Нилусы в 1907—12 живут

в Оптиной, в доме, где прежде жил писатель и философ

К. Н. Леонтьев (в монашестве Климент). Духовником

и руководителем Нилуса стал великий старец Варсонофий

(Плиханков). Здесь продолжается писательская деятель

ность Нилуса «по собиранию цветов с духовного луга

иноческого жития на Руси Святой». Книга «Сила Божия

и немощь человеческая» (1908), построенная на материа

лах богатейшего оптинского архива, запечатлевает облик

многих подвижников, прозорливых старцев, описывает

знамения и происшествия, в которых явно видно дейст

вие Промысла. В основу следующей книги «Святыня под

спудом» (публиковалась в журнале «Троицкое слово», со

трудником которого был Нилус; отд. изд. вышла в 1911)

были положены записки оптинского иеромонаха Евфи

мия (Трунова), которые Нилус подверг художественной

переработке. На страницах книги, увлекательно повест

вующей о жизни знаменитого монастыря в сер. XIX в.,

появляются имена Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, И. В. Ки

реевского и др. деятелей русской культуры, так или иначе

связанных с Оптиной пустынью.

С 1909 Нилус сам становится летописцем оптинской

жизни, записывая различные знаменательные факты, бе

седы со старцами, в которых содержатся удивительно глу

бокие суждения и пророчества о приближающихся исто

рических потрясениях в жизни народа и государства. Цикл

«На берегу Божьей реки: Записки православного. Часть 1»

(1916) построен на противопоставлении разрушительной

силы зла и силы христианской любви, проявляющейся че

рез святых подвижников русской земли н. ХХ в.

Последняя прижизненная книга Нилуса «Близ есть,

при дверех: О том, чему не желают верить и что так близ

ко», проникнутая апокалипсическими мотивами, вышла

в янв. 1917. По приказанию А. Ф. Керенского тираж ее

был уничтожен. В первые послеоктябрьские годы за чте

ние и хранение книг Нилуса расстреливали на месте, за

тем на протяжении более чем полувека имя писателя бы

ло под строжайшим запретом. Живший с 1912 в Валдае,

Нилус после революции переехал в имение кн. В. Д. Же

вахова Линовица Полтавской губ. В 1923—26 он несколь

ко раз подвергался обыскам и тюремному заключению

(в Киеве, в Москве на Лубянке), чудом избежал расстре

ла. В 1926—28 жил в Чернигове, затем переехал в с. Кру

тец Владимирской губ., где и наступила его кончина на

кануне дня памяти столь любимого им старца Серафима

Саровского. Несмотря на жесточайшие испытания и го

нения, Нилус до конца дней продолжал записывать рас

сказы о проявлениях святости на Руси, о государе-муче

нике Николае Александровиче, о спасительной силе по

каяния. Эти заметки опубликованы в книгах «На берегу

Божьей реки». Часть 2» (Сан-Франциско, 1969) и «Неиз

вестный Нилус» (1995).

386 НИЛЬСКИЙ В. В.

Современники запечатлели облик писателя: «Высо

кого роста, широкоплечий, с красивым лицом, красивы

ми карими глазами и ясным добрым взглядом. Он был

очень жизнерадостным человеком… Внутренне он был

колоссом духа, так твердо стоящим «на камне веры», что

ни гонения, ни лишения, ни злословие не могли поколе

бать его веру и любовь к Богу».

Соч.: Святыня под спудом. М., 1991; Сила Божия и немощь

человеческая. М., 1992; На берегу Божьей реки. Часть 1. М.,

1991; На берегу Божьей реки. Часть 2. М., 1992; «Близ есть, при

дверех; О том, чему не желают верить и что так близко». Екате

ринбург, 1993; Великое в малом. Новосибирск, 1994; Неизвест

ный Нилус: В 2 т. М., 1995.

Лит.: Сергей Александрович Нилус (1862—1929): Жизнео

писание. М., 1995. А. Любомудров

НИЛЬСКИЙ Василий Васильевич (1843–1894), прото

иерей Никольской единоверческой церкви в Петербурге,

духовный писатель. Учился в Петербургской духовной ака

демии, в 1880 устроил «епархиальную раскольническую

библиотеку». Известность получили его труды, посвящен

ные изучению раскольнического движения в Петербурге:

«О волковских современных Петербургских федосеевских

наставниках» (СПб., 1878), «О рогожских часовнях»

(Псков, 1881), «Отношение архипастырей к старому обря

ду», «О раскольнических помянниках», «О современном

состоянии раскола в Петербурге», «Богадельня и молельня

на Волковом кладбище в Петербурге», «Попечительская

власть у раскольников», «О прениях между петербургски

ми раскольниками разных согласий», «Из современной

жизни в расколе», «Отношение петербургских старооб

рядцев к московским вопрошениям».

НИЛЬСКИЙ Иван Федорович, духовный писатель

(1831–1894). Учился в Петербургской духовной академии,

где по окончании занял кафедру русского раскола. Главные

сочинения: «Семейная жизнь в русском расколе» (СПб.,

1869) — докторская диссертация, посвященная изложению

раскольничьих представлений о браке от начала раскола

до конца царствования Николая I; «Семейная жизнь в рус

ском расколе в настоящем царствовании» — продолжение

первого труда; «Об антихристе против раскольников»;

«Взгляды раскольников на некоторые наши обычаи и по

рядки жизни церковной, государственной, общественной

и домашней»; «Разбор беспоповщинского учения о лицах,

имеющих право совершать крещение»; «К истории раско

ла в Остзейском крае»; «К истории духоборства и молокан

ства»; «Официальные записки о даровании раскольникам

прав и свободы в отправлении богослужения».

Широкую известность имел его диспут с Т. И. Филипо

вым по вопросам о клятвах Собора 1667, о единоверии и др.

НИФОНТ, преподобный, епископ Кипрский (IV в.), праз

днуется 23 дек./5 янв., у русского народа почитался заступ

ником от козней и наваждений нечистого духа. В «Сказа

нии о святых» ему назначается особая молитва о прогнании

лукавого духа от людей и скота. Верование это основывает

ся на жизнеописании преподобного, который всю свою

жизнь боролся с нечистыми духами и всегда побеждал их

при помощи Божией. И. Калинский

НИФОНТ ПЕЧЕРСКИЙ, Новгородский, епископ (ск.

8.04.1156), постриженик Киево-Печерского монастыря,

возведен на Новгородскую кафедру в 1130. Новгородцы

высоко ценили его как храмоздателя и знатока церковных

канонов. Святитель реставрировал Софийский собор

и создал в Новгороде и др. городах много храмов. Одной

из первых забот свт. Нифонта стала забота о прекращении

междоусобных браней и водворении мира между русски

ми князьями. В 1135 ему удалось предотвратить казавше

еся неминуемым столкновение между Киевом, Черниго

вом и Новгородом. Его святительские слова, обращенные

к соперничавшим князьям, неоднократно способствова

ли утверждению мира и в дальнейшем.

Свт. Нифонт был строгим блюстителем церковных

правил. Неканоничного митр. Киевского Климента, по

ставленного по воле вел. кн. Изяслава II Мстиславича,

св. Нифонт не признал. За это он был послан в почетное

заточение в Печерский монастырь и был там до тех пор,

пока его не освободил вел. кн. Юрий Долгорукий. После

этого святитель вернулся в Новгород к великой радости

своей паствы. Константинопольский патриарх в своем

послании сравнивал его с древними Свв. Отцами, стол

пами Православия. Во время одной из своих поездок свт.

Нифонт остановился в Печерском монастыре, где ему

явился св. Феодосий, который сказал: «Хорошо ты сделал,

брат и сын Нифонт, что приехал сюда. Отныне ты будешь

неотлучно пребывать с нами!» В свитке, который он дер

жал в руке, было написано: «Се аз и дети, яже ми даде

Бог!» Вскоре после того святитель скончался. Погребли

его в пещере прп. Феодосия.

Память свт. Нифонту отмечается 8/21 апр. и 28 сент./

11 окт.

НИЩЕНСТВО, собирание подаяния Христа ради. Ни

щелюбие, т. е. желание помочь нищим и обездоленным,

было традиционным для русских людей. В летописях

XII–XV вв. рассказывается о русских князьях, выделяв

ших большие денежные суммы на подаяния. Напр., Свя

той Владимир (X в.) раздал нищим, как говорит летопи

сец, 300 гривен — огромную по тем временам сумму, кн.

Святослав Всеволодович (XII в.) всегда их «миловал»

и не однажды приглашал на пир, кн. Всеволод Юрьевич

(XII–XIII вв.) считался «кормильцем нищих».

Доброжелательное отношение к нищим сохранялось

и в более поздние времена, в XV–XVII вв. В «Домо

строе» — памятнике русской письменности XVI в. — ре

комендовалось: «Милостыню по силе всяких потребнос

тей дай, сколько требуют; и видя беду их и скорбь и всякую

нужду, сколько возможно помогай им; и всякого скорбно

го, и нищего, и бедного, и нуждающегося не презри; и вве

ди в дом свой, напои, накорми, согрей, одень со всею лю

бовию и чистой совестью». Русские цари, а вслед за ними

и бояре, следуя этому правилу, раздавали нищим деньги,

приглашали их на праздничные и поминальные трапезы.

Так, напр., в покоях Патриарха всю светлую Пасхальную

неделю, в праздник Успения и в один из дней Масленицы

устраивались пиры, на которые наряду с «боярскими деть

ми» и священниками приглашались и нищие. В 1678

у Патриарха было устроено застолье, на котором присутст

вовали 2500 нищих. Во время поминок по умершему ца

рю Феодору Алексеевичу в течение пяти дней кормили 300

нищих, то же самое происходило и на поминках по царю

Иоанну Алексеевичу. Подаяния из государственной казны

раздавались также в Великий пост, в двунадесятые и вели

кие христианские праздники, во время поездки царя и ца

рицы на богомолье, во время царских свадеб. Иоанн Гроз

387НИЩЕНСТВО

ный в своем обращении к Церковному собору говорил:

«Милостыня и корм годовой, хлеб и соль, и деньги,

и одежда по богадельням, по избам и по городам деются

из нашей казны, и христолюбцы милостыню дают же».

Такое отношение к нищенству было основано на пред

ставлениях о святости нищих. Считалось, что Бог любит

нищих — «труждающихся и обремененных», и что им по

кровительствуют Иисус Христос и ап. Иоанн Богослов. Со

ответственно человек, щедрый на милостыню, заботя

щийся о «Христовой братии», угоден Богу. Он оградит да

ющего милостыню и его дом от всякого зла: «от насилия,

от ограбления, от всякого мздоимства, от ябедничества,

от кривого суда», а сам подающий «благословен будет от

ныне и до века». Люди верили, что подаяние милостыни

поможет «грешной душеньке» очиститься и попасть

в Царствие Небесное. Русские пословицы говорят: «В день

страшный вся милостыня, тобою сотворенная, соберется

в чашу твою», «В рай входят святой милостыней», «Ми

лостыня перед Богом оправдывает», «Пост приводит

к вратам рая, а милостыня отверзает их», «Нищий богатым

питается, а богатый нищего молитвой спасается». Вера

в святую милостыню получила яркое поэтическое вопло

щение в духовных стихах о спасении души.

Эти представления, столь долго господствовавшие

в русском обществе, опирались на евангельские изрече

ния: «… если хочешь быть совершенным, пойди, продай

имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище

на небесах…», «Подавайте лучше милостыню из того, что

у вас есть: тогда все будет у вас чисто».

Христианские представления о значимости милосты

ни для спасения души естественно соединялись с жалос

тью русского человека к нищим и убогим людям, жела

нием помочь в беде, которая может настигнуть каждого:

«От тюрьмы да от сумы никто не зарекайся». Эта сто

рона нищелюбия особенно проявлялась в т. н. тайной

(тихомирной) милостыньке, т. е. поданной таким обра

зом, что получающий не знал, от кого она исходит. Хлеб,

пироги, крупу, молоко, яйца, мясо, отрез ткани, одежду

оставляли поздним вечером под окном (на крыльце до

ма) нищего или обедневшей семьи. Некоторые бедные

семьи получали тайную милостыню от односельчан

до тех пор, пока семья не встанет на ноги, оправившись

от несчастья. Желание помогать ближнему тайно также

находило объяснение в христианском учении: «Смотри

те, не творите милостыни вашей перед людьми с тем,

чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды

от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь мило

сердие, не труби перед собою, как делают лицемеры в си

нагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истин

но говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя

же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя

не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Нищенство представляло собой явление, достаточно

широко распространенное в России. Трудно было пред

ставить себе монастырь, церковь, кладбище без стоявших

с протянутой рукой нищих. Всюду, где собиралось боль

шое количество людей, — на ярмарках, праздничных гу

ляньях, похоронах, на кладбищах в поминальные дни

можно было услышать их жалобный голос: «Подайте ко

пеечку ради Христа», «Будьте отцы милостивы, сотвори

те святую милостыньку, поминаючи родителей во Царст

вии Небесном!», «Побейте меня, да покормите! Руки-но

ги поломайте, да милостыньки Христовой подайте!» Тол

пами нищие шли по дорогам России к святым местам,

рассчитывая получить там «милостыньку во спасение ду

ши» от богомольцев (см.: Богомолье). Они останавлива

лись в больших селах в надежде поживиться во время

престольного праздника, стекались на городские кладби

ща в ожидании богатых похорон, толпились у домов

знатных людей в дни их именин или свадеб. И. Г. Пры

жов, изучавший эту сторону русской жизни в XIX в., пи

сал о количестве нищих в России так: «Крестьяне казен

ные и господские, как говорится, «из мира нейдут». Вот

идет по деревне нищий и просит: «Дайте Христа ради!»

А ему отвечают с привычной усмешкой над своей учас

тью: «Сами семерых послали, не знаем, что принесут».

По его словам, нищих было полно и в городах: «Войдем

те в московский город, в московские городские ряды,

старинный притон нищих. Ряды битком набиты нищи

ми, которые с раннего утра до позднего вечера снуют там

взад и вперед, не давая ни прохода, ни покоя ни покупа

телям, ни торговцам. Это какая-то саранча, вылетающая

ежедневно из разных дальних и ближних закоулков сто

лицы и облипающая каждого встречного».

Среди людей, живущих сбором подаяний «Христа

ради», человек оказывался по разным обстоятельствам.

В большинстве случаев в это «сословие» попадали люди,

лишившиеся в силу каких-либо жизненных обстоя

тельств средств к существованию. Это могли быть крес

Кормление «приходящих в дому». Миниатюра

из «Повести о новгородском посаднике Щиле». XVII в.

388 НИЩЕНСТВО

тьяне или горожане, утратившие имущество во время

пожара, пострадавшие от стихийного бедствия, разорен

ные войной, потерявшие кормильца. Ряды нищих по

полняли старые солдаты, калеки, одинокие старики,

утратившие способность к труду, беглые крестьяне

и арестанты, осиротевшие дети. При этом количество

несчастных и обездоленных людей, по наблюдениям со

временников, постоянно увеличивалось. И. Г. Прыжов

писал, что это происходило «от отсутствия в жизни вся

ких человеколюбивых начал, от постоянных разгромов,

пожаров, ежегодно истребляющих целые города, моро

вых поветрий, голодных времен, рабства и пр. и пр.»

Наряду с людьми, нищенствующими по объектив

ным обстоятельствам, в России было множество профес

сиональных нищих, называвшихся промышленниками.

Они обосновывались в больших городах или странство

вали по стране и были вполне довольны своим образом

жизни, сравнительно много зарабатывая благодаря про

фессиональному опыту, часто полученному в наследство

от родителей. Каждый из них имел своего рода «специ

альность», которая его кормила. Самым распространен

ным типом профессиональных нищих были «мамаки» —

женщины, побиравшиеся с маленькими детьми, укра

денными или взятыми напрокат у бедной семьи. Де

ти-калеки, золотушные, рахитичные вызывали жалость

у добросердечных людей, обеспечивая нищенке непло

хой доход. Удачливая «мамака» зарабатывала на них

до 3 руб. в день, в то время как девушка, работавшая

на фабрике, получала в среднем ок. 50 коп. в день. Вто

рой довольно выгодной «специальностью» профессио

нальных нищих был сбор денег якобы на восстановление

дома после пожара. Мнимые погорельцы работали «се

мьей»: мужчина, женщина и множество маленьких детей.

Они обходили деревни, вызывая сочувствие крестьян,

хорошо знающих, что значит остаться без крова. Доход

был вполне приличный — ок. 30 руб. в месяц. В городах

промышляли «савотейщики», которые каждое утро обхо

дили булочные, лавки, трактиры, собирая черствый хлеб,

пироги, булки, бублики для продажи в ночлежках.

На кладбищах — «могильщики», среди которых особую

группу составляли люди, поставлявшие сведения о богатых

похоронах и получавшие за это «деньги на подметки».

На церковных папертях стояли «богомолы», зачастую де

лившиеся доходом с церковным старостой за разрешение

жить при церкви и просить подаяние. «Профессий» у ни

щих было множество: «выписавшиеся из больницы»,

просившие деньги на дорогу в родную деревню, «желез

нодорожники», т. е. побиравшиеся на железных дорогах,

«коробочники» — собиравшие деньги на строительство

церкви, «охотники» — нищие, получившие образование

и пользующиеся им в своих интересах, «протекционис

ты» — приходившие в дома богатых людей за деньгами

якобы по просьбе кого-то из знакомых, «севастополь

цы» — изображавшие солдат, раненных при осаде Севас

тополя в Крымскую войну, «терялки» — дети, разыгры

вавшие горе от потери родительских или хозяйских денег.

Все они рассказывали различные печальные или страш

ные истории, которые должны были разжалобить сердо

больных людей. Профессиональные нищие часто

объединялись в ватаги, возглавлявшиеся выборным ата

маном. Члены ватаг вместе собирали подаяние, помогали

друг другу в тяжелую минуту. Собранное делилось на паи,

при этом двойной пай получал атаман, решавший раз

личного рода организационные вопросы, члены ватаги,

владевшие лошадью и повозкой, а также знахари, их ле

чившие. Ватажники общались на специальном «нищен

ском» языке, который сформировался в XVII в.

Особую группу нищих составляли калики перехожие.

Этим словом в XIX в. обозначали набожных слепых лю

дей, исполнявших духовные стихи. Они были объедине

ны в большие артели — «по сорок каликов со каликою»,

которые во главе со зрячим проводником передвигались

по стране, останавливаясь на ночлег в монастырях,

странноприимных домах, ночлежках. Своей главной за

дачей они считали прославление Христа и святых угод

ников. Придя в село, калики, одетые в старые рваные

кафтаны и армяки, давно не стриженные и неумытые,

останавливались у церкви, втыкали свои палки с крючья

ми на конце в землю, вешали на них нищенские мешки

и начинали читать нараспев духовные стихи. В них раз

Кормление «приходящих в дому». Миниатюра

из «Повести о новгородском посаднике Щиле». XVII в.

389НОВО0ГОЛУТВИН ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

вивались сюжеты, взятые преимущественно из апокри

фов — раннехристианских текстов, не включенных

в библейский канон и изъятых из официального упот

ребления Православной Церковью. Калики воспевали

аскетизм, призывали отречься от всего мирского и обра

титься в своих помыслах к Богу:

Тебе, Христос, подражаю,

Нищ и бос хощу быти,

Да с тобою могу жити.

На царские вси палаты златы

Не хочу взирати;

Покоев светлых, чертогов,

Славы и чести премногой

Бегал, аки от змия.

Лейтмотивом в духовных стихах, исполнявшихся ка

ликами перехожими, проходила мысль о наказании

за грехи на Страшном суде, гибели земли в связи с близ

ким приходом Антихриста:

Скоро нам будет тое времечко злаго Антихриста,

Время на три года будет и шесть месяцев.

Отношение к нищим, в т. ч. и профессиональным,

в русской среде было вполне доброжелательным. В боль

шинстве своем люди откликались на просьбы о подая

нии, говоря: «Прими Христа ради!» Отказывали в милос

тыне («Бог подаст», «Ступай, ступай отселева с Богом!

Много вас таскается, всех не накормишь!») довольно

редко. Пришедшему в деревню нищему, как замечали

бытописатели XIX в., «никогда не откажут ни в хлебе,

ни в ночлеге», «крестьяне очень гостеприимны и внима

тельны к нищим и странникам. Лавку в переднем углу

и последний кус хлеба крестьянин всегда готов с душев

ным усердием предоставить нищему». Нищим всегда по

давали милостыню на похоронах, во время поминок

по умершему, при каждом посещении церкви. Во многих

деревнях было принято приглашать нищих на поми

нальные обеды, на которые иногда собиралось

до 200–300 представителей нищей братии.

Ист.: Прыжов И. Г. История нищенства, кабачества и кли

кушества на Руси. М., 1997;

Шангина И. И. Русский народ.

Будни и праздники. М., 2003;

Громыко М. М., Буганов А. В.

О воззрениях русского народа. М., 2000.

«НОВАЯ ПОВЕСТЬ О ПРАВОСЛАВНОМ РОССИЙ0

СКОМ ГОСУДАРСТВЕ», публицистическое произведе

ние н. XVII в. Возникла в дек. 1610 — янв. 1611 в Мос

кве. Автор «Новой повести» неизвестен, им был скорее

всего представитель приказной служилой среды столи

цы (по мнению С. Ф. Платонова, дьяк Новгородской

четверти Григорий Елизаров). «Новая повесть» содер

жит горячий патриотический призыв к вооруженному

восстанию против польских интервентов, прославляет

героическую оборону Смоленска, разоблачает преда

телей, связавших свою политическую деятельность

с интервентами (боярин М. Г. Салтыков, гость

Ф. Андронов). Призыв к защите Родины облечен в тра

диционную религиозную форму защиты Православной

веры. «Новая повесть» — панегирик патр. Гермогену,

деятельность которого, по мнению автора, олицетво

ряет патриотизм и отстаивание Православия. «Новая

повесть» распространялась в списках в захваченной

интервентами Москве и сыграла роль в подъеме народ

но-освободительного движения. А. Сахаров

НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой

Богородицы — см.: «СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ».

НОВГОРОДСКАЯ И СТАРОРУССКАЯ ЕПАРХИЯ, Нов

городская епархия учреждена в 991. Епархия отличалась

необозримым пространством территории. Первые

9 епископов (992–1165) именовались епископами Нов

городскими, затем (с 1165 по 1589) — архиепископами

Новгородскими и Псковскими. С 1589 по 1721 — митро

политами Великоновгородскими, Великолуцкими и все

го Поморья. В 1775 Новгородская и С.-Петербургская

епархии были соединены, и владыка имел титул архи

епископ Новгородский и С.-Петербургский. Епархиаль

ными архиереями с 1721 по 1910 были: Феодосий Янов

ский — назначен архиепископом Новгородским в 1721,

13 мая 1725 лишен сана и сослан в Корельский Николаев

ский монастырь Архангельской епархии; Феофан Проко

пович с 25 июня 1725 архиепископ Новгородский; Амвро

сий Юшкевич — епископ Новгородский с 29 мая 1790,

с 3 авг. того же года — архиепископ; Стефан Калинов

ский — архиепископ Новгородский с 18 авг. 1745; Димит

рий Сеченов с 22 окт. 1757 архиепископ Новгородский;

Гавриил Петров — архиепископ Новгородский с 1 янв.

1775, с 22 сент. 1783 — митрополит, с 16 окт. 1799 — мит

рополит Новгородский и Олонецкий; Амвросий Подобе

дов с 26 марта 1818 — епископ Новгородский; Михаил

Десницкий с 25 июня 1818 — митрополит Новгородский

и Петербургский; Серафим Глаголевский с 29 июня

1821 — архиепископ Новгородский; Антоний Рафальский

с 17 янв. 1843 —митрополит Новгородский, 4 нояб. 1848

по болезни уволен от управления; Никанор Климен

тьевский с 4 нояб. 1848 архиепископ Новгородский,

с 20 нояб. того же года митрополит Новгородский и Пе

тербургский; Григорий Постников с 1 окт. 1856 митропо

лит Новгородский; Исидор Никольский с 1 июля 1860

митрополит Новгородский; Феогност Лебедев с 21 нояб.

1892 архиепископ Новгородский; Гурий с 1898 по 1910;

Арсений с 1910. Перед 1917 в епархии было: мужских мо

настырей — 24, монашествующих — 377, послушников —

417; женских монастырей — 17, монашествующих — 452,

послушниц — 2502. Церквей: соборных — 15, приход

ских — 742, домовых — 30, приписных — 108, кладбищен

ских — 38 (всего — 954); часовен — 3201. Духовенства:

протоиереев — 30, священников — 808, псаломщиков —

827; библиотек при церквах — 830; церковно-приходских

попечительств — 659, больниц при церквах — 4, при мо

настырях — 7, богаделен при церквах — 21; при монасты

рях — 9. Школ двухклассных 19, одноклассных 632, гра

моты 53 (всего 704); учащихся — 27 197.

Епархия воссоздана 20 июля 1990 (выделена из Ленин

градской епархии), сейчас объединяет 115 приходов и 5 мо

настырей (2 мужских и 3 женских) Новгородской обл. Глав

ной святыней епархии является чудотворная икона Божией

Матери «Знамение» в Софийском соборе Новгорода.

НОВГОРОДСКИЕ СВЯТЫЕ. Собор Новгородских свя

тых празднуется в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

НОВО-ГОЛУТВИН ТРОИЦКИЙ женский монастырь,

Московская губ. Находится в г. Коломне. Занимает тер

риторию бывшего архиерейского дома, который возник

в сер. XIV в. вскоре после открытия Коломенской епис

копии. В 1739 на территории архиерейской резиденции

была построена духовная семинария. Среди ее воспитан

390 НОВОДВОРСКАЯ ИКОНА

ников следует отметить свт. Филарета (Дроздова), митро

полита Московского и Коломенского, а также мыслите

ля и публициста 70-х XIX в. Н. П. Гилярова-Платонова.

В 1799 после упразднения Коломенской епархии

в здания архиерейской резиденции был переведен Ста

ро-Голутвин Богоявленский мужской монастырь, с тех

пор вновь открывшийся монастырь стал именоваться

Ново-Голутвиным.

Основная часть сохранившегося архитектурного

комплекса относится к 1680-м, архиерейский корпус по

строен в 1682 на месте прежнего епископского дворца,

известного по документам XVI–XVII вв. Главный храм

обители — Троицкий, построен в 1680-х в стиле москов

ского барокко (перестраивался в XVIII–XIX вв.), ниж

ний храм (в подклете) освящен в февр. 1990 в честь

св. блж. Ксении Петербургской.

Покровская, бывшая домовая, церковь была соору

жена из кирпича в сер. XVII в. при жилых покоях еписко

па. В н. XIX в. перенесена к архиерейскому корпусу

и примыкает к нему с торца. Она была частично пере

строена арх. М. Казаковым, придавшим внешней архи

тектуре здания черты ложной готики. Этот же архитектор

проектировал ограду и башни монастыря. В 1825 постро

ена колокольня в стиле классицизма.

Монастырь, закрытый в 1920-х, был возвращен Рус

ской Православной Церкви в апр. 1989 для создания

в нем женской общежительной обители. На его террито

рии уцелели почти все (часть в аварийном состоянии)

монастырские постройки XVII–XIX вв.

В н. XXI в. в монастыре было около 90 сестер. В мо

настыре действуют мастерские: керамическая, выши

вальная, иконописная, ткацкая, столярная.

В керамической мастерской сестры своими руками

изготовили уникальный керамический иконостас, ко

торый вместе с вышитыми пеленами украшает храм

св. блж. Ксении Петербургской.

В 1998 на территории монастыря построена каменная

часовня в честь св. блж. Ксении Петербургской, распи

санная сестрами.

Большую территорию монастыря украшает сад из аб

рикосов, которые дают обильные плоды, а также растут

яблони, вишни и груши.

В 1997 в монастыре открыт благотворительный пра

вославный медицинский центр, в котором оказывается

безвозмездная медицинская помощь населению сестра

ми монастыря — дипломированными специалистами.

Разведением среднеазиатских и кавказских овчарок

занимаются сестры в собственном питомнике «Кон

вент». Почти все необходимые сельскохозяйственные

продукты сестры выращивают на своем подсобном хо

зяйстве в д. Карасево, где расположено подворье монас

тыря с храмом в честь Успения Божией Матери.

НОВОДВОРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро

дицы. По преданию, написана свт. Петром, будущим мит

рополитом Московским

и всея Руси, ок. 1320, ког

да он жил еще на Волыни

в устроенном им монас

тыре, на р. Рате, на урочи

ще, называемом Новый

Дворец, который ныне

не существует. Во время

гонения на Православие

от униатов, когда они на

пали на Новодворский

монастырь, тамошний

иеромонах Иаков перенес

св. икону в Черниговский

Елецкий Успенский монас

тырь. Когда же устроился

монастырь Суражский

при г. Сураже, преосвящ.

Антоний Стаховский от

дал эту икону строителю монастыря Симеону, и она была

поставлена в соборной церкви этого монастыря. Свт. Ди

митрий Ростовский, бывший на поклонении чудотворному

образу, рассказывает, что он слышал о чудесах, бывших

от иконы. Вскоре Новодворская икона была перенесена

в Новгород-Северский Спасский монастырь.

Чтимый список с этой иконы находился в Каменском

Успенском женском монастыре Новозыбковского у. Чер

ниговской губ. Эта обитель была основана в 1687 иеромо

нахом Ионой Волховским. Тогдашний архиепископ Чер

ниговский Лазарь Баранович дал в благословение новоус

троенной обители свою келейную икону Божией Матери

«Новодворская», которая по его желанию была списана

с иконы, написанной митр. Петром. В 1889 Успенский

храм обители, в котором находилась икона, значительно

пострадал от удара молнии, но икона осталась невреди

мой. В память об этом событии ежегодно 26 июня совер

шался в обители крестный ход с иконой Богоматери.

Еще один почитаемый список с Новодворской иконы

имелся в Киевском Михайловском Златоверхом монасты

ре. Он помещался в соборном храме на столпе за правым

клиросом.

Чтимый список с Новодворской иконы находится

в настоящее время в храме мчч. Адриана и Наталии в Ба

бушкине (Москва).

Празднуется 20 дек./2 янв.

НОВОДЕВИЧИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монас0

тырь, в Петербурге. Основан в 1744 имп. Елизаветой, ко

торая передала ему свой летний дворец, известный под

названием «Смольный», где 20 монахинь положили на

СвятоТроицкий НовоГолутвинский монастырь.

Новодворская икона

Пресвятой Богородицы.