Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

371НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ

сподвижник свт. Филарета (Дроздова) и один из главных

организаторов социальной работы Церкви во 2-й пол.

XIX в. 22 дек. 1868 был создан Попечительский совет

о приходских бедных при Николоваганьковской церкви,

ставший одним из первых в Москве. Кроме того, прот.

Руф Ржаницын создал первую женскую приходскую

школу. Попечителями храма и инициаторами социаль

ной деятельности с сер. XIX в. стали купцы Прохоровы,

владельцы Трехгорной мануфактуры.

Колокольня и трапезная построены в 1860, в 1900–02

на средства Ф. А. Копейкина-Серебрякова к ним была

пристроена новая обширная церковь (арх. Г. А. Кайзер).

Храм был закрыт в дек. 1929 несмотря на сопротивление

рабочих и солдат, составлявших основу приходской об

щины. Впоследствии храм был сильно перестроен, лишен

колокольни и завершения, в нем размещался Дом пионе

ров им. Павлика Морозова. Возвращен Церкви в 1991.

Святынями церкви являются частица мощей свт. Ни

колая (выносится из алтаря для поклонения на воскрес

ной литургии), икона Спаса Нерукотворного Образа

(XVI в., северного письма).

НИКОЛЫ НА ЩЕПАХ (свт. Николая на Щепах), церковь

в Москве. Известна с 1649. Каменный храм на месте дере

вянного построен в 1686. Приход церкви непрерывно увели

чивался, и уже в XVII в. Никола на Щепах стал одним из из

вестнейших храмов в Москве. Во время войны 1812 храм

сильно пострадал, но уже в 1813 был восстановлен на народ

ные средства. Колокольня и придел апп. Петра и Павла бы

ли пристроены в том же году, придел правв. Симеона и Ан

ны — в 1884. Храм славился богатством убранства.

После закрытия в 1934 купола и колокольня были

сломаны, а храм перестроен до неузнаваемости, надстро

ен и приспособлен под заводской цех.

Возвращен Церкви в 1993. Святыней храма является

икона Пресвятой Троицы.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ на Рогожском кладбище в Мос

кве. Сооружена в 1776 как часовня старообрядцев-попов

цев. В 1854 храм был освящен как единоверческий. В алта

ре бережно сохраняется грамота свт. Филарета, митропо

лита Московского, о разрешении на служение в храме.

Храм перестроен и расширен в сер. 1860-х иждивением

московского купца Н. М. Алясина (арх. Н. В. Карнеев).

Храм не закрывался. В 1930-е северный придел был занят

переехавшей в храм общиной беглопоповцев. Главный храм

и южный придел до 1960-х числились единоверческими,

однако с уменьшением числа прихожан-единоверцев

в храме перестали служить по единоверческому чину. В на

стоящее время освобожден и северный придел, т. к. старо

обрядческая община получила отдельный храм.

Святынями церкви являются: в нижнем ряду иконос

таса иконы Спасителя, Божией Матери «Одигитрия»,

свт. Николая, Рождество Иоанна Предтечи (XVI–XVII вв.),

икона Трех Святителей, свт. Николая и Божией Матери

«Троеручица» в южном приделе, блгв. кн. Анны Кашинской

с мощами и чтимая икона Казанской Божией Матери.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ У СОЛОМЕННОЙ СТО0

РОЖКИ, московский храм. Построена в 1916 по проекту

арх. Ф. О. Шехтеля. В советские времена храм долго оста

вался островком Православия. В нем служили прот. Васи

лий Надеждин (ск. в ссылке в Кеми в 1930) и прот. Вла

димир Амбарцумов (расстрелян в 1937), причисленные

в 2001 к лику новомучеников; прот. Михаил Шик (рас

стрелян в 1937), свящ. Михаил Славский (погиб в ссылке

в 1933). В 1935 храм был закрыт и частично разрушен,

окончательно снесен в 1960-е.

Работы по возрождению храма начались в 1996 с ис

пользованием сохранившихся чертежей Ф. О. Шехтеля.

Воссозданный храм был освящен 20 апр. 1997.

Святынями храма являются:: чтимые иконы свт. Ни

колая, мц. Людмилы, сщмчч. Василия (Надеждина) и Вла

димира (Амбарцумова).

НИКОЛЬСКИЙ единоверческий монастырь в Москве, на

ходился за Камер-коллежским валом, вблизи Преобра

женской заставы. Сначала на этом месте существовал Фе

досеевский беспоповщинский Преображенский богадель

ный дом. 16 же мая 1866 здесь открыт монастырь. В Ни

кольской обители находилась древняя особо чтимая икона

св. Иоанна Предтечи. Образ этот носили в московских

крестных ходах вместе с др. высокочтимыми святынями.

В Никольском монастыре было 2 каменных храма:

холодный, в честь Успения Богоматери, и теплая цер

ковь, в честь Воздвижения Животворящего Креста Гос

подня. Ежегодно 9 мая и 15 авг. вокруг монастыря совер

шались крестные ходы. В особом здании при монастыре

была помещена пожертвованная Хлудовым знаменитая

Хлудовская библиотека, в которой находилось много

древних пергаментных рукописей и старопечатных книг.

При обители была церковно-приходская школа.

Монастырь был закрыт в 1920-х. Библиотеку Хлудова

передали Государственной библиотеке, иконы — в Исто

рический музей. Часть ценностей и святынь утрачена.

НИКОЛЬСКИЙ женский монастырь, Могилевская губ.,

г. Могилев. В 1636 митрополит Киевский Петр Могила по

лучил согласие польского короля на строительство в Моги

леве Свято-Никольского храма. В 1637 деревянный храм

был построен и при нем был основан женский монастырь.

В 1672 был освящен каменный храм свт. Николая Чудот

ворца с приделами св. прор. Иоанна Предтечи и св. вмч. Ди

митрия Солунского. В 1720 монастырь стал мужским,

а в 1754 был закрыт. В 1798 рядом был выстроен храм

во имя св. Онуфрия Великого. В XIX в. здесь был приход, ко

торый был закрыт в 1934. Монастырь возрожден в 1991.

НИКОЛЬСКИЙ женский монастырь, Пермская епархия.

Находится в с. Николаевск. Основан в 1995.

НИКОЛЬСКИЙ МОГОЧИНСКИЙ женский монастырь,

Томская еп., в пос. Могочино Молчановского р-на.

Строительство обители началось с возведения Возне

сенского собора 5окт. 1989. В канун праздника Рождес

тва Богородицы 1992 начались богослужения в новом

большом храме, расписывали храм в течение 5 лет.

В 1999 начали золотить купола.

Начинается служба в 6 утра, а заканчивается иногда

в 2–3 дня. В 17 час. уже начинается вечерняя служба, а по

том монашеское правило, в 22 часа — вечерние молитвы.

6 окт. 1998 в алтарь внесена вновь прославленная Свя

то-Крестовская икона Божией Матери. С этого дня еже

дневно в 16–00 служится водосвятный молебен перед

иконой, а перед вечерними молитвами служится ака

фист Божией Матери.

НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Гомельская епар

хия, г. Гомель. Основан 8 дек. 1994 при храме свт. Нико

лая, архиепископа Мир Ликийских. Храм свт. Николая

372 НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ

воздвигнут в 1905 по благословению св. прав. Иоанна

Кронштадтского на пожертвование служащих железной

дороги. После революции храм был закрыт и долгое вре

мя служил зернохранилищем. Богослужения в храме были

возобновлены во время войны. До 1990-х храм был един

ственным действующим храмом г. Гомеля.

В богослужебной и монашеской жизни обитель при

держивается устава Троице-Сергиевой лавры. При храме

действует воскресная школа для детей и взрослых. Свя

тынями монастыря являются ковчег с частицами мощей

святых, икона с частицей мощей св. прав. Иоанна Кор

мянского, чтимые Козельщинская икона Божией Матери

и икона свт. Николая.

НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Омская епархия.

Находится в с. Большекулачье. Основан в 1990-е.

НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Саратовская обл.,

г. Сосновка. Монастырь занимает здание бывшей Никола

евской церкви-школы Рязано-Уральской железной доро

ги — исторического памятника. 19 мая 1896 была соверше

на закладка училища и церкви при нем (в одном здании):

церковь — на 1000 прихожан, училище — на 250 мальчиков

и 150 девочек из семей железнодорожников. В 1897 с высо

чайшего разрешения имп. Николая II в память бракосоче

тания его и имп. Александры Феодоровны церкви-школе

было присвоено наименование «Николаевско-Александ

ровская», храм был освящен во имя свт. Николая Чудотвор

ца. В 1923 церковь-школа была закрыта.

В 1993 храмовая часть здания церкви-школы была пе

редана Саратовской епархии. Началось восстановление

церковной жизни в приходе. В храме замироточила икона

свт. Николая Чудотворца. В дек. 1997 был учрежден Свя

то-Никольский мужской монастырь. Братия монастыря

занимается рыбной ловлей и земледелием, имеет лицен

зию на промышленный лов рыбы. При монастыре дейст

вует церковно-приходская школа.

НИКОЛЬСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре,

Выборгская губ. Находился на Никольском, прежде назы

вавшемся Крестовым, острове, по левой стороне Монас

тырского залива. Тут прежде стояла каменная часовня

во имя Николая Чудотворца. В темные ночи в ней зажигал

ся фонарь, который, освещая залив, служил маяком для

судов. В 1853 на пожертвование петербургского купца Со

лодовникова на острове воздвигли небольшой храм во имя

Николая Чудотворца с кельями для монашествующих.

Внутри храма было резное изображение св. Николая в ар

хиерейском облачении. Изображение находилось в резной

позолоченной нише под таким же балдахином. Считалось,

что это изображение находилось прежде в Николаевской

часовне. В этом храме совершалось ежедневное непрерыв

ное чтение Псалтири с поминовением живых и умерших

благотворителей монастыря и всех, записавших себя здесь

на вечное поминовение. В скиту имелась др. церковь, до

мовая, во имя прп. Иоанна Дамаскина.

В советское время скит был закрыт. Начал возрож

даться с 1990-х.

НИКОН (в миру Николай Митрофанович Беляев), препо

добный оптинский старец (26.09[9.10].1888–25.06[8.07].1931).

Родился в Москве. Его детство прошло в большой

и дружной купеческой семье. От родителей он унаследо

вал любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава. С года

ми у Николая и его младшего брата Ивана возникло

и укрепилось сознательное стремление к духовной жиз

ни. Они решили уйти в монастырь, но не знали в какой.

Изрезали на полоски перечень русских монастырей и,

помолившись, вытянули полоску, на которой было напи

сано: «Козельская Введенская Оптина пустынь».

Дома не препятствовали благому решению, и 24 февра

ля 1907, в день обретения главы Иоанна Предтечи, братья

приехали в Оптину. Их обоих с любовью принял прп. старец

Варсонофий, но как-то особенно отметил Николая. С пер

вых же бесед они почувствовали необъяснимую тесную

связь друг с другом, то, что называется «духовное родство».

9 декабря 1907, в день празднования иконы Божией

Матери «Нечаянная радость», братья Беляевы были при

няты в число скитской братии. В октябре 1908 брат Ни

колай был назначен письмоводителем старца Варсоно

фия и освобожден от всех послушаний, кроме церковно

го пения и чтения. К этому времени он становится самым

близким учеником и сотаинником старца Варсонофия,

который, провидя его высокое предназначение, готовил

его в свои преемники, передавая ему свой духовный

и жизненный опыт, руководил его духовной жизнью.

После прихода к власти еврейских большевиков бра

тию, кроме 20 рабочих при музее, выгнали на улицу. Насто

ятель прп. Исаакий, отслужив последнюю соборную литур

гию в Казанском храме, передал ключи от него прп. Нико

ну, благословил служить и принимать богомольцев на испо

ведь. Так прп. Никон за святое послушание настоятелю стал

последним Оптинским старцем. Тогда же находившийся

в ссылке прп. Нектарий стал направлять своих духовных

чад к прп. Никону. Изгнанный из обители в июне 1924, Ни

кон поселился в Козельске, служил в Успенском храме,

принимал народ, выполняя свой пастырский долг. В те

страшные годы верные чада Церкви особенно нуждались

в укреплении и утешении, и именно такой духовной опорой

был прп. Никон. Его арестовали в июне 1927. Три страшных

года провел прп. Никон в лагере «Кемперпункт».

По окончании срока его приговорили к ссылке

в Архангельскую обл. Перед отправкой врач нашел у прп.

Никона тяжелую форму туберкулеза легких и посовето

вал просить о перемене места ссылки. Привыкший все

делать за послушание, он попросил совета у о. Агапита,

сосланного вместе с ним. Тот посоветовал не противить

ся Божьей воле, и прп. Никон смирился.

3/16 августа 1930 его «переместили» из Архангельска

в г. Пинегу. Состояние здоро

вья прп. Никона ухудшалось

с каждым днем, он недоедал.

Однажды от непосильного тру

да он не смог встать. И тогда

хозяйка стала гнать его из дому.

О. Петр (Драчев), тоже

ссыльный оптинец, перевез

умирающего к себе в сосед

нюю деревню и там ухаживал

за ним. Физические страда

ния не омрачили духа верного

раба Божия, погруженный

в молитву, он сиял неземной

радостью и светом. В послед

ние месяцы своей болезни он

почти ежедневно причащался

Никон (Беляев).

373НИКОН (НИКИТА МИНОВ)

Святых Христовых Таин. В самый день своей блаженной

кончины он причастился, прослушал канон на исход ду

ши. Лицо почившего было необыкновенно белое, свет

лое, улыбающееся чему-то радостно.

НИКОН (Никита Минов) (1605–17.08.1681), патриарх

Московский и всея Руси (1652–67).Родился в с. Вельма

нове Княгининского у. Ниже

городской губ. Рано лишив

шись матери и вытерпев мно

го горя от злой мачехи, смыш

леный мальчик сумел вы

учиться грамоте, а приобщив

шись через чтение и личное

благочестие к дарам церков

ной благодати, возревновал

об иноческом служении.

Двенадцати лет от роду он

тайно ушел в Макарьевский

Желтоводский монастырь и8

лет пробыл там послушником,

готовясь принять монашеский

постриг. За это время отрок

хорошо изучил церковные

службы, в монастырской биб

лиотеке приобрел обширные познания, набрался духов

ного опыта, удивляя братию силой своего характера

и строгостью жизни.

Тем не менее Никите пришлось покинуть обитель,

уступая просьбам родственников, он вернулся домой

и женился. Вскоре его пригласили священником в со

седнее село, где с молодым умным пастырем познакоми

лись московские купцы, приезжавшие на знаменитую

Макарьевскую ярмарку. Они же уговорили его перейти

на священническое место в Москву, где отец Никита

и прослужил ок. 10 лет. Когда прижитые в браке дети

умерли, он убедил жену принять постриг, а сам удалился

в Анзерский скит Соловецкого монастыря.

Постригшись там с именем Никона, он предался су

ровым подвигам благочестия. Со временем переселив

шись в Кожеозерский Богоявленский монастырь, в 1643

был избран там игуменом. Будучи тремя годами позже

в Москве по монастырским делам, Никон впервые встре

тился с царем Алексеем. Величественная наружность

игумена, его умные речи и широкое образование произ

вели на молодого, искренне прилежавшего Церкви госу

даря неизгладимое впечатление. С того времени нача

лось их сближение, перешедшее вскоре в тесную дружбу.

Желая иметь своего «собинного» друга возле себя, царь

повелел перевести его архимандритом Московского Но

воспасского монастыря, где была родовая усыпальница Ро

мановых. Алексей Михайлович часто приезжал в обитель

молиться за упокой своих предков. В свою очередь Никон

должен был каждую пятницу являться к государю для до

клада о нуждах бедных, обиженных и угнетенных. Совмес

тная благотворительность сближала их еще сильнее.

В 1648 Никону было определено стать митрополитом

Новгородским. От царя он получил особые полномочия —

наблюдать за всем управлением и освобождать, по своему

усмотрению, узников из темниц. На втором году его архи

ерейства в городе вспыхнул бунт: народ по незнанию при

нял хлеб, вывозимый в Швецию (в счет выкупа за право

славных беглецов, искавших у России защиты), за при

знак боярской измены. Владыка бесстрашно вышел к мя

тежникам, вразумляя бунтовавших сперва кротко, а затем

со всей силой митрополичьей власти и архипастырского

дерзновения. Чернь избила его до полусмерти. Очнув

шись, Никон собрал последние силы, отслужил литургию

в Софийском соборе и крестным ходом пошел на бунтую

щих. Пораженные его твердостью, они смирились, проси

ли прощения и ходатайства Никона перед царем.

«О, крепкий воине и страдальче Царя Небесного, о,

возлюбленный мой любимче и сослужебниче, святый

владыко, — писал Никону царь двумя годами позже, при

глашая его в Москву принять участие в выборах нового

патриарха взамен почившего Иосифа. — Возвращайся,

Господа ради, поскорее к нам… а без тебя отнюдь ни за что

не примемся». Влияние Никона росло, несмотря на бояр

ское недовольство, и на соборе в Москве он был назван

в числе «двоюнадесяти духовных мужей», которые по ве

лению царя были представлены духовенством в качестве

кандидатов «ко избранию на патриарший престол».

22 июля съехавшемуся на собор священству было

предложено возвести достойнейшего из них — «мужа бла

гоговейного и преподобного» на патриарший престол.

Митрополит Казанский Корнилий известил царя об избра

нии Никона, но согласие последнего последовало далеко

не сразу. Разумея тяготы предстоящего служения, зная

о враждебном отношении к нему со стороны боярства,

Никон долго отказывался. Даже приведенный против во

ли в Успенский собор Кремля, он не соглашался и там.

Лишь тогда, когда царь и все присутствовавшие пали

на землю и со слезами просили его не отрекаться вновь, он,

умиленный, согласился, но потребовал от присутствую

щих обязательства «содержать евангельские догматы и со

блюдать правила святых апостолов и законы благочести

вых царей». «Если обещаетесь слушаться меня, — просил

Никон, — как вашего главного архипастыря и отца во всем,

что буду возвещать вам о догматах Божиих и о правилах,

в таком случае я, по вашему желанию, не стану больше от

рекаться от великого архиерейства». Царь, бояре и освя

щенный собор произнесли пред святым Евангелием и чу

дотворными иконами обет исполнять предложенное Ни

коном, после чего он занял место патриарха всея Руси.

«Тесная дружба соединяла Никона с царем. Вместе

молились они, рассуждали о делах, садились за трапезу.

Патриарх был восприемником детей царских. Ни одно

государственное дело не решалось без участия Никона.

Великий ум последнего отпечатлен на счастливых годах

царствования Алексея», — пишет церковный исследова

тель Н. Д. Тальберг, осмысливая роль патриарха в русской

жизни той поры с высоты XX в.

Державные заслуги первосвятителя велики и несо

мненны. Он сыграл чуть ли не решающую роль в деле

присоединения Малороссии, благословил царя на войну

с Польшей ради воссоединения русских земель. Отправ

ляясь в 1654 в поход, Алексей оставил Никона правите

лем государства, несмотря на очевидное недовольство

родовитых бояр. По возвращении с войны, встреченный

патриархом в Вязьме, царь от радости при свидании на

градил Никона титулом «великий государь».

«Отец и богомолец» царский, «великий государь, свя

тейший Никон, патриарх Московский и всея Руси» стал

Никон (Никита Минов),

патриарх Московский

и всея Руси.

374 НИКОН (НИКИТА МИНОВ)

ярчайшим и авторитетнейшим выразителем русского

взгляда на «симфонию властей» — основополагающую

идею православной государственности, утверждающую

понимание власти духовной и светской как самостоя

тельных религиозных служений, церковных послуша

ний, призванных взаимными гармоничными усилиями

управить «народ Божий» во благонравии и покое, необ

ходимых для спасения души. В предисловии к Служеб

нику, изданному в авг. 1655 года по его благословению,

говорится, что Господь даровал России «два великия да

ра» — благочестивого и христолюбивого великого госуда

ря-царя и святейшего патриарха.

«Богоизбранная сия и богомудрая двоица», как вытека

ет из текста, есть основа благополучия и благоденствия Ру

си. «Да даст же (Господь) им, государем, по пророку (то есть

согласно пророческим словам Священного Писания. —

Прим. авт.), желание сердец их… да возрадуются вси, живу

щие под державою их… яко да под единым их государским

повелением вси, повсюду православнии народи живуще,

утешительными песньми славят воздвигшаго их истиннаго

Бога нашего», — говорится в заключение. Именно наруше

ние этого взаимного сочетания властей, ставшее следстви

ем целого ряда причин политического, религиозного и лич

ного характера, легло в основание последовавшей драмы

(а в перспективе более длительной — привело к ужасам со

ветского богоборчества после октябрьского переворота).

Никон был суров и строг — равно к себе и царю — там,

где дело касалось духовного здоровья общества, авторите

та Церкви и ее способности благотворно влиять на госу

дарственные институты России. «Патриаршие стрельцы

постоянно обходят город, — писал упоминавшийся уже

диакон Павел Алеппский, — и как только встретят свя

щенника и монаха нетрезвого, немедленно берут его

в тюрьму и подвергают всякому поношению… Замечен

ные в пьянстве или нерадивом исполнении пастырских

обязанностей ссылаются в сибирские монастыри».

Трепетали перед Никоном и государевы люди. Его тре

бовательность и непреклонность казались гордым боярам

оскорбительными. «Неколи-де такого бесчестья не было,

чтобы ныне государь выдал нас митрополитам», — роптали

недовольные сановники. «Что же должны были они чувст

вовать, когда Никон сделался вторым «великим государем»,

начал давать свои приказы и указы, заставлял их стоять пе

ред собою и с покорностью выслушивать его волю, публич

но обличал их за то или другое, не щадя их имени и чести?

Могли ли они не употребить всех своих усилий, чтобы свер

гнуть Никона?» — говорит Макарий, митрополит Москов

ский, автор обширного труда по истории Церкви.

В 1658 царю подали жалобу на Никона. Благовидным

предлогом для нее стало обвинение патриарха в неприем

лемых нововведениях, а настоящей целью — поколебать

его положение, «вбить клин» между государем и первосвя

тителем. Патриарх окружил себя недоступным величием,

«возлюбил стоять высоко, ездить широко», — сетуют жа

лобщики. Это обвинение — в посягательстве на права

и целостность царской власти — стало мощным орудием,

с помощью которого недоброжелатели Никона последо

вательно и терпеливо разрушали его дружбу с царем.

На самом деле великолепие и пышность патриаршего

двора не имели ничего общего с честолюбивыми устрем

лениями, в которых упорно обвиняли святейшего. Они

ни в коем случае не простирались на его личную жизнь,

по-прежнему отличавшуюся суровой аскезой. Величие

Церкви и ее первостепенную роль в русской жизни — вот

что должны были, по замыслу Никона, знаменовать его

торжественные, величественные богослужения.

«Мы были поражены изумительной правильностью

и порядком всех этих церемоний и священнодейст

вий, — пишут свидетели-иностранцы. — Несмотря на то

что мы чувствовали сильный холод и великую усталость

вследствие долгого стояния без движения, мы забывали

об этом от душевного восхищения, созерцая такое тор

жество Православия».

Подозрительность и клевета одних, уязвленное само

любие и неуемное тщеславие других, малодушие и нераз

умие третьих делали свое дело. Постепенно отношения

Алексея Михайловича с патриархом стали охладевать,

и охлаждение это неизбежно проявлялось в делах. Царь

отменил некоторые распоряжения патриарха, стал назна

чать священников и игуменов без согласования с Нико

ном. Наконец летом 1658 произошел открытый разрыв.

«Царское величество на тебя гневен, — объявил свя

тейшему князь Юрий Ромодановский, посланник ца

ря. — Ты пренебрег царское величество и пишешься ве

ликим государем, а у нас один великий государь — царь».

Внешности обвинений не стоит придавать слишком

большое значение, зато их действительный смысл несо

мненен. Боярство, сумевшее в данном случае вовлечь

в свои планы царя, заявляло о намерении существенно

усилить влияние государства в церковной жизни, одновре

менно сократив воздействие Церкви на светскую власть.

Никон хорошо понимал губительность подобных при

тязаний. В то же время он ясно сознавал, что открытое

междоусобие, «силовое» сопротивление царской воле

со стороны духовной власти может вызвать в России оче

редную смуту, результаты которой станут трагедией для

всей Руси, подорвав многовековые корни, питающие ре

лигиозную основу русского бытия. После длительных мо

литвенных размышлений он выбрал единственно возмож

ный для себя путь: незаконным притязаниям не подчи

няться, в открытое противостояние не вступать; указывая

на нетерпимость положения, рассчитывая на отрезвление

и покаяние со стороны светской власти, оставить кафедру

Московского первосвятителя и удалиться в подмосков

ный Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

Отринув советы своих ближних бояр «престать от та

кового дерзновения и не гневать великого государя», пат

риарх утром 10 июля, после совершения литургии и про

изнесения положенного поучения из бесед Иоанна Зла

тоуста, объявил вслух, что он оставляет патриаршию ка

федру, поставил к Владимирской иконе Божией Матери

патриарший посох и в ризнице написал письмо царю.

Смущенный царь желал успокоить Никона, но их при

мирение никак не входило в планы боярской верхушки.

Посланный Алексеем кн. Трубецкой вовсе не имел распо

ложения мирить патриарха с царем и вместо успокои

тельных речей обрушил на первосвятителя град упреков.

Никон обличил посланника в недостойных интригах, пере

облачился и пешком отправился из Кремля на Иверское

подворье. Народ простосердечно плакал и держал двери

храма, пытаясь предотвратить отшествие архипастыря.

С подворья патриарх уехал в Воскресенскую обитель, отку

375НИКОН (НИКИТА МИНОВ)

да прислал благословение управлять делами церковными

митр. Питириму Крутицкому, оставив за собой три монас

тыря, особенно близких и дорогих своему сердцу. Царю на

писал теплое, трогательное письмо, в котором смиренно

просил о христианском прощении за свой скорый отъезд.

Бывали на Руси и раньше случаи оставления престола

иерархами, но такого принародного ухода (и сохранения

за собой патриаршего звания без управления делами)

не случалось. Никон становился как бы живым укором

для тех, кто настраивал царя против первосвятителя.

В своих монастырях патриарх устроил житие образ

цовое и благочинное. Всех странников и богомольцев

приказывал поить и кормить по три дня даром, в монахи

принимал безвкладно, всем давая платье за счет обители.

В праздники всегда трапезовал с братией и сам лично

омывал ноги всем богомольцам и заезжим путникам.

Впрочем, былая дружба с государем давала время

от времени себя знать, пугая бояр возможностью возвра

щения Никона. Царь утвердил оставление за ним трех

просимых монастырей с вотчинами, справлялся о его

здоровье, во время набега крымского хана — заботился

о безопасности. Извещая патриарха письмом о болезни

боярина Морозова (свояка и бывшего воспитателя), по

путно просил простить его, если была от него святейше

му какая-либо «досада». Никон ответил сердечным пись

мо — казалось, отношения снова налаживаются.

Но надежде этой не суждено было сбыться. Интриги

и злоречие приносили свои горькие плоды — нескольки

ми взаимными резкостями патриарх и царь оборвали

тонкую нить возрождающегося единомыслия оконча

тельно. В 1662 в качестве последнего аргумента Никон

пишет «Разорение» — обширное сочинение, насчитыва

ющее более 900 стр. текста, в опровержение мнений сво

их противников и в защиту своей позиции.

Время шло, и положение Русской Церкви, лишенной

законного управления, становилось нестерпимым. На

конец в 1666 в Москве собрались на Собор русские пас

тыри, прибыли и специально приглашенные по этому

поводу царем патриарх Паисий Александрийский и Ма

карий Антиохийский, имея полномочия от остальных

православных патриархов для решения судьбы Никона.

Решением Соборного суда было: лишить Никона пат

риаршества и священства, сослать его в Ферапонтов мо

настырь. «Отселе не будеши патриарх, и священная да

не действуеши, но будеши яко простой монах», — тор

жественно объявили судьи Никону. Однако народ любил

его, несмотря на происки бояр и определения суда, так

что, удаляя бывшего патриарха из Москвы, опасаясь вол

нений, его окружили многочисленной стражей, а к мос

квичам обратились с пространным манифестом, пере

числявшим «вины» низложенного первосвятителя.

Царь не держал на Никона зла. По его воле положение

узника в монастыре не было обременительным: ему по

зволено было иметь свою церковь, богослужения в кото

рой совершали священноиноки патриаршего рукополо

жения, добровольно последовавшие за ним в заточение.

В монастыре Никона почитали все больше. Любя труды

подвижнические, он расчищал лесные участки, разрабаты

вал поле для посевов хлебов и овса. Толпы народа стекались

к нему за благословением. Алексей Михайлович присылал

опальному иноку подарки, они обменивались грамотами.

Радовался Никон второму браку царя, женившегося на На

талии Кирилловне Нарышкиной, и рождению царевича

Петра. «От отца моего духовного, великого господина свя

тейшего Никона, иерарха и блаженного пастыря — аще же

и не есть ныне на престоле, Богу так изволившу — проще

ния и разрешения», — написал царь в своем завещании.

Узнав о смерти монарха, Никон прослезился и сказал:

«Воля Господня да будет. Подражая учителю своему

Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я гово

рю: Бог да простит покойного».

С воцарением Феодора Алексеевича положение Нико

на ухудшилось. Из Москвы был удален его доброжелатель

боярин Артамон Матвеев, потеряли значение благоволив

шие к нему Нарышкины. Первенствующее значение при

дворе получили Милославские и Хитрово, враги ссыльно

го архипастыря. Его перевели в Кирилло-Белозерский Успен

ский монастырь, где Никону предстоял «последний период

испытаний, из которого вышел он как злато, искушенное

в горниле» (М. В. Толстой). Страдая от угара в дымных ке

льях, теряя остатки здоровья, старец едва не скончался

от «невыразимого томления», помышляя лишь о вечности,

оставив мирские попечения и житейскую суету.

Мудрая тетка царя, царевна Татьяна Михайловна,

всегда относившаяся к Никону с большой любовью, убе

дила нового государя поставить перед собором вопрос

о дозволении старцу вернуться в Воскресенскую обитель,

братия которой подала челобитную с мольбой о судьбе

ссыльного первосвятителя. Патр. Иоаким долго не согла

шался, но весть о принятии Никоном схимы и его пла

чевном телесном состоянии решила дело: благословение

на возвращение было дано.

День своего освобождения Никон предузнал заранее

по тайному благодатному предчувствию. Ко всеобщему

изумлению, он вдруг велел своей келейной братии со

браться и отдал распоряжение готовиться в путь. Путь

этот, ставший его последним земным странствием, по

служил одновременно дорогой его духовного торжества.

В сретение к старцу выходили насельники окрестных мо

настырей, стекавшиеся местные жители благоговейно

просили архипастырского благословения. Но силы уже

окончательно оставляли его, и 17 авг. 1681 в обители Все

милостивого Спаса Никон мирно почил в кругу своих

верных сподвижников и духовных чад.

Царь Феодор, не зная еще о преставлении Никона,

послал ему навстречу свою карету. Узнав же о случив

шемся и прочитав завещание усопшего, в котором святи

тель назначал его своим душеприказчиком, с умилением

сказал: «Если так святейший Никон патриарх возложил

на меня всю надежду, воля Господня да будет, и я его в за

бвении не положу». Участвуя в погребении, государь сам

на плечах своих нес гроб с телом покойного, а после, не

задолго до собственной кончины, испросил усопшему

разрешительные грамоты четырех патриархов, восста

навливавшие Никона в патриаршем достоинстве и при

знававшие церковные его заслуги…

Историки часто сетуют на то, что поведение Никона

в споре с государственной властью было политически не

продуманным, противоречивым и непоследовательным.

Не умея объяснить этого в умном и волевом патриархе,

они придумали сказку о его «своенравии» и «тяжелом ха

рактере». Слов нет, у каждого человека свои слабости,

376 НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ

и Никон не был исключением, но вся его деятельность,

тем не менее, была строго последовательна и ясно осоз

нана — чтобы увидеть это, надо лишь взглянуть на нее

с церковной точки зрения.

В Никоне с совершенной полнотой отразилось само

сознание Русской Церкви, самосознание духовной власти,

твердо разумеющей свое высочайшее призвание и вели

чайшую ответственность; отвергающей возможность ка

ких-либо уступок и послаблений в святой области ее пас

тырских попечений; тщательно хранящей Божественный

авторитет священноначалия и готовой исповеднически

защищать его перед лицом любых искушений и скорбей.

«Непоследовательность» и «противоречивость» пове

дения патриарха, пример которым видят, как правило,

в его «необъяснимом», «непродуманном» решении оста

вить кафедру (что укрепляло позиции врагов, «без боя»

ослабляя влияние самого первосвятителя), коренится на

самом деле в глубинах православного мировоззрения. Ни

кон прекрасно понимал все извивы политических интриг.

Но, разумея промыслительность происходящего, памятуя

изречение Священного Писания о том, что «сердце царево

в руце Божией», первосвятитель с определенного момента

отстранился от придворной борьбы, полагая свою личную

судьбу и будущее Отечества и Церкви полностью на усмот

рение Божие. Митрополит Иоанн (Снычев)

НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (ок. 1000–23.03.1088), пер

вый ученик и сподвижник

прп. Антония Печерского,

к которому пришел уже бу

дучи иереем. Он постригал

в обители всех новоприхо

дящих иноков, в т. ч. и прп.

Феодосия Печерского.

За пострижение любимцев

вел. кн. Изяслава — прпп.

Варлаама и Ефрема (буду

щего епископа Переяслав

ского) он навлек на себя

гнев князя, но отказался

убеждать пострижеников

покинуть монастырь. Ища

уединенной жизни и без

молвия, прп. Никон уда

лился на полуостров Тму

таракань (на вост. берегу

Керченского пролива)

и поселился в безлюдном

месте. Но к нему стали сте

каться ученики, и вскоре

там возник монастырь

во имя Пресвятой Богоро

дицы. Когда прп. Никон

возвратился в Печерскую

обитель, игумен ее, прп.

Феодосий, оказывал ему

самую почтительную лю

бовь как своему духовному

отцу. Отлучаясь куда-либо,

он поручал ведению прп.

Никона всю братию. Не

редко, когда прп. Никон

переплетал книги, прп. Феодосий сидел при нем и прял

нитки, необходимые для этого. Как только в Киеве нача

лась княжеская усобица, прп. Никон снова ушел в Тмутара

канский монастырь и вернулся уже при игум. Стефане.

Когда игум. Стефан удалился в основанную им Кловскую

обитель, прп. Никон был избран игуменом. Он много по

трудился, чтобы украсить храмы монастыря фресками

и мозаикой. Скончался прп. Никон в глубокой старости.

Мощи его почивают в Киево-Печерской лавре.

Память прп. Никону отмечается 23 марта/5 апр.,

28 сент. /11 окт. и во 2-ю неделю Великого поста.

НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ, игумен, ученик прп. Сергия

Радонежского (ск. 17.11.1426), родился в Юрьеве-Польс

ком. Услышав о Радонежском чудотворце, отрок пришел

к нему и просил постричь

его в иноческий образ.

Прп. Сергий послал

мальчика к своему учени

ку прп. Афанасию Серпу

ховскому овладевать труд

ной наукой монашеской

жизни. Лишь после того

как Никон был рукополо

жен в священный сан,

прп. Сергий принял его

в обитель и повелел слу

жить братии. Целые дни

проводил ученик в мо

настырских делах, а ночи

посвящал молитве. Видя

такое рвение, прп. Сер

гий очень утешался и по

селил его в своей келье,

чтобы духовно наставлять

и сделать своим преемни

ком. С любовью продол

жил игум. Никон дело ос

нователя обители, но бре

мя настоятельства тяго

тило его, и он удалился

в затвор. Через 6 лет бра

тия упросила прп. Нико

на вновь принять игумен

ство. В 1408 хан Едигей

разорил монастырь.

Но прп. Никону было от

крыто, что после огненного очищения обитель еще более

укрепится. И он предпринял строительство на пепелище

каменного храма в честь Пресвятой Троицы над гробом

своего духовного отца. Тогда же были обретены нетлен

ные мощи прп. Сергия. Для украшения новосозданной

церкви игумен пригласил лучших иконописцев — прп.

Андрея Рублева и Даниила Черного. В похвалу прп. Сергию

инок Андрей и написал знаменитую икону Живоначаль

ной Троицы, воплотив в ней Боговидение, открытое нам

через Сергия Радонежского. До конца жизни заботился

прп. Никон о родной обители и был погребен близ раки

своего учителя. Мощи его почивают под спудом в храме,

устроенном в его честь.

Память прп. Никону отмечается 17/30 нояб.

и 6/19 июля (в Соборе Радонежских святых).

Никон Печерский.

Икона. ХХ в.

Никон Радонежский.

Икона. ХХ в.

377НИКОН СУШКИНСКИЙ

НИКОН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (Николай Иванович Рож0

дественский) (4.04.1851–30.12.1918[12.01.1919]), русский

церковный и общественный деятель, духовный писатель,

издатель, архиепископ. Из многодетной семьи (22 ребен

ка) сельского дьячка. Закончил Московскую духовную се

минарию. Уже в семинарии на

чал выпускать рукописный

журнал для учеников. С 1879

Никон выпускает «Троицкий

листок», общедоступное пери

одическое издание, ставившее

своей целью духовное просве

щение и нравственное воспи

тание народа. «Троицкий лис

ток» пользовался большой по

пулярностью среди русских

людей, за 30 лет было напеча

тано более 136 млн. экз. В 1880

Никон принял монашеский

постриг. В 1885 он публикует

книгу «Жития и подвиги преподобного и богоносного от

ца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России

Чудотворца», ставшую наиболее полным жизнеописани

ем великого русского святого.

По благословению св. Феофана Затворника Никон

выпускает в свет «Толкование на Евангелие от Матфея.

Духовно-нравственное чтение для народа» (1899).

В окт. 1905 архиеп. Никон Рождественский участво

вал в составлении слова сщмч. Владимира (Богоявленско

го) «Что нам делать в эти тревожные дни», в котором рас

сказывалось о преступных замыслах революционеров,

замысливших погубить Россию и построить в ней иудей

ское царство: «Главное гнездо врагов России за границей.

Они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных

секретных протоколах они называют нас, христиан, пря

мо скотами, которым Бог дал, говорят они, образ челове

ческий только для того, чтобы им, якобы избранным,

не противно было пользоваться нашими услугами… С са

танинской хитростью они ловят в свои сети людей легко

мысленных, обещают им рай земной, но тщательно

укрывают от них свои затаенные цели, свои преступные

мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые

ужасные преступления якобы ради общего блага и дейст

вительно обращают его в послушного раба». Слово рус

ских духовных вождей сыграло большую роль в подавле

нии революционной смуты.

Либеральные и революционные журналисты («прелю

бодеи печатного слова») и интеллигенты, писал Никон,

разрушают Россию. «Соблазн идет от интеллигенции», —

справедливо считал владыка. Именно интеллигенция

своими делами способствовала «крушению духовных ос

нов нашего исторического бытия». Авторитет Никона

Рождественского среди коренных русских людей был

очень высок, его очень любили в простом народе. Зато

либерально-масонская интеллигенция, сионисты и рево

люционеры люто его ненавидели, подвергали клеветни

ческому поношению, грозили физической расправой.

Революцию 1917 Никон расценил как «торжество са

таны». В послании к Всероссийскому Церковному Собо

ру (от 15 авг. 1917) он писал, что если не спасет Россию

«особенное чудо Божия Милосердия, то она в качестве

великой державы должна сойти в могилу всеобщей исто

рии, опозоренная клеймом измены Божию призванию».

Соч.: Житие преподобного Сергия Радонежского. Сергиев

Посад, 1885; Репринт. Сергиев Посад, 1989; Где же наше христи

анство? Скорбные думы пастора. Сергиев Посад, 1910; Смерть

графа Л. Н. Толстого. Сергиев Посад, 1911; Мои дневники. Вып.

1–7. Сергиев Посад, 1914—16; Православие и грядущие судьбы

России / Сост. священник Я. Шипов. М., 1994.

Лит.: Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира Андрееви

ча Грингмута. М., 1909; Подробный отчет о Третьем Всероссий

ском Съезде Людей Земли Русской в Киеве. М., 1906; Сб. Съез

да Русских Людей в Москве. 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910;

Стрижев А. Никон Рождественский — великий святитель ХХ в.

// Москва. 2000. № 7. О. Платонов

НИКОН СУХИЙ (Сухой), ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный

(XII в.). Был иноком Киево-Печерского монастыря. Взят

в плен половцами с прмч. Евстратием. Родители хотели его

выкупить, но он отказался от выкупа. «Не тратьте для меня

понапрасну достояния вашего, — сказал он им, — если бы

Господь желал моей свободы, то Он не предал бы меня в ру

ки сих беззаконников. Он Сам отдает в плен тех, кого хочет.

А мы «неужели доброе… будем принимать от Бога, а злого

не будем принимать» (Иов. 2, 10). Половцы же так озлоби

лись на преподобного, что в течение 3 лет пытали его жес

точайшим образом, принуждая его принять выкуп. Но пре

подобный только молился Богу и благодарил Его за все.

Он уже тогда имел силу творить чудеса. Так, он запре

тил болящим пленным вкушать пище нечестивых, исце

лил их и дал им возможность освободиться. Когда заболел

его хозяин-половчанин и завещал семье распять прп. Ни

кона над своей могилой, то преподобный, предвидя его

будущее обращение ради спасения души, исцелил его.

Наконец явился ему прмч. Евстратий и сказал, что по мо

литвам прпп. Антония и Феодосия, он будет возвращен

в Печерский монастырь. Прп. Никон сказал об этом по

ловцам. Тогда они, думая, что он хочет бежать, подрезали

ему жилы над коленями и стали еще бдительнее его сте

речь. Но на третий день в 6 часов он стал невидим, и был

только слышен голос его «Хвалите Господа с небес».

Чудесно перенесенный в Печерскую церковь, прп. Ни

кон оказался посреди нее во время пения запричастного

стиха, в оковах и в крови. Оковы он согласился снять, лишь

когда игумен сказал ему: «Если бы Господь желал сих уз тво

их, то Он не освободил бы тебя из плена. Итак, повинуйся

воле нашей». Из оков этих была выкована алтарная утварь.

Когда же был заключен мир с половцами, приехал

в Киев бывший хозяин Никона и был так изумлен, уви

дев в Печерском монастыре своего бывшего пленника,

что крестился и стал иноком и его слугой.

Сухим Никон называется потому, что у него от мно

гой потери крови плоть так высохла, что остались только

кожа и кости. Прп. Никон скончался в н. XII в. и был по

гребен в одной из Ближних Антониевых пещер.

Память его празднуется 11/24 дек. и вместе с Собором

Киево-Печерских отцев.

НИКОН СУШКИНСКИЙ, праведный (ск. 28.12.1844).

Из крепостных крестьян. Прославился духовной мудрос

тью, прозорливостью и предвидением будущего. Тело

старца лежало в келье до погребения 4 дня, и в нем

не произошло никаких изменений. Помещик Генике сам

вынес из пещеры гроб с телом бедного неграмотного кре

Никон Рождественский.

378 НИЛ (ИСАКОВИЧ)

постного крестьянина и донес его до могилы. Согласно

завещанию Никона, его положили в гроб с веригами.

В 1858 состоялось открытие Сушкинской Никоновской

общины (см.: Сушкинский Никоновский женский мо

настырь). Сейчас на территории монастыря располагает

ся учреждение для больных детей. Дети из Рязанской

православной гимназии нашли могилку праведника, над

ней поставлен крест, сооружена ограда.

НИЛ (в миру Исакович Николай Федорович), архиепископ

Ярославский и Ростовский (9[22].12.1799– 21.06[4.07].1874),

миссионер, ученый. Родился в Могилеве в священничес

кой семье. После окончания в 1821 полного курса Моги

левской духовной семинарии Н. Ф. Исакович как лучший

ученик был отправлен в Петербургскую духовную акаде

мию. Закончив ее в 1825, как значилось в списках «27-м

старшим кандидатом», он 22 авг. того же года пострижен

в монашество с именем Нил в честь прп. Нила Столбенско

го. Через 2 недели после пострига был назначен инспекто

ром семинарии и ректором духовных училищ в Чернигове.

После получения в 1827 степени магистра богословия он

был определен 8 мая 1828 инспектором и профессором бо

гословия в Киевскую духовную академию. 6 сент. 1830 пере

мещен на должность ректора духовной семинарии в Ярос

лавле, и 12 окт. того же года получил сан архимандрита.

8 дек. 1835 архим. Нил был хиротонисан в епископа Вят

ского. Так началась его многолетняя подвижническая

миссионерская деятельность. Его пребывание здесь озна

меновалось делом просвещения диких вотяков и черемис.

С 1836 по 1837 приняло православие 5235 чел. 23 апр. 1838

владыка Нил был перемещен в Иркутск, где 13 апр. 1840

возведен в сан архиепископа. Иркутская епархия в то вре

мя была одной из самых сложных для архипастырского

служения. Она простиралась в те годы от Китая до Ледо

витого океана и обнимала не только Камчатку, но и о-ва

Северной Америки. Населена была эта территория кроме

православных многочисленными раскольниками, а также

представителями ламаизма, шаманства и др. верований.

Условия были крайне тяжелые. Не раз, отправляясь в са

мые дикие места своей епархии, архиеп. Нил бывал на во

лосок от смерти. Писателю Н. С. Лескову он послужил

прототипом при создании образа главного героя замеча

тельного рассказа «На краю света» (1875). Преосвященно

му Нилу удалось улучшить в качественном отношении со

став духовенства своей епархии за счет приглашения туда

выпускников семинарий из др. епархий. Для просвещения

язычников и борьбы с раскольниками им были организо

ваны в разных пунктах епархии духовные миссии: Забай

кальская, Якутская, Иркутская и др. Строились и откры

вались училища, школы, а число церквей возросло с 214

до 256, не считая Камчатки и островов. В 200 с лишним км

от Иркутска преосвящ. Нилом основывается пустынь

во имя прп. Нила Столбенского. Владыка Нил хорошо

освоил монголо-бурятский язык и занялся переводом бо

гослужебных книг. В 1852 и 1853 им были напечатаны: чин

Божественной литургии и последования — вечерни, утрени,

св. крещения, исповеди, причащения больных, венчания

и освящения воды. В 1874 журнал «Миссионер» писал:

«Число язычников, обращенных в христианство преосвя

щенным Нилом с 1838 по 1854 год, простиралось

до 30 тысяч душ. Ламаизм и шаманство при нем стали те

рять свою силу, незаметным образом исчезая, как мрак,

и уступая свое место свету евангельской истины». 24 дек.

1853 преосвящ. Нил перемещен на Ярославскую кафедру.

За время управления Ярославской епархией ему также

удалось много сделать. Были, напр., предприняты серьез

ные меры для улучшения быта ярославского приходского

духовенства. Архиеп. Нилом организован фонд пожертво

ваний на обеспечение и содержание церковных причтов.

В результате отремонтированы и построены помещения

для причтов в 632 приходах. Повышено денежное обеспе

чение малоимущих слоев ярославского духовенства.

В 1860 положено начало изданию «Ярославских Епархи

альных Ведомостей». В 1860–63 по распоряжению влады

ки Нила началась серьезная реставрация обветшалых зда

ний ростовского Кремля и возобновлены долгие годы

бывшие здесь в запустении 3 церкви: Одигитрии, Иоанна

Богослова и Воскресения Христова. В 1862 положено ос

нование соборной церкви в г. Мологе. В разных районах

епархии были открыты несколько единоверческих прихо

дов, а около г. Рыбинска основан женский общежитель

ный монастырь во имя Софии Премудрости Божией.

В научном мире архиеп. Нил известен как один из первых

серьезных отечественных исследователей буддизма.

В 1858 в С.-Петербурге вышел его известный научный

труд «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последо

вателям его, обитающим в Сибири». Значительный инте

рес представляют и изданные в Ярославле в 1874 «Путевые

записки преосвященного архиепископа Нила». Им также

написаны книги: «Указатель иерархов Ростовской паствы»

(СПб., 1859) и «Ярославский Спасо-Преображенский мо

настырь» (Ярославль, 1869). Отдельные публикации архи

еп. Нила можно встретить на страницах различных цер

ковных периодических изданий тех лет. Свой богатейший

минералогический кабинет он передал по завещанию

С.-Петербургскому университету. С 1856 по 1858 присут

ствовал в Св. Синоде. Был почетным членом различных

научных обществ России.

Архиеп. Нил скончался от воспаления легких 21 июня

1874. Интересен следующий факт: год своей кончины

владыка неоднократно называл в беседах с родственни

ками и близкими людьми еще задолго до своей болезни

и смерти, а за 2 года до нее начал приготовления к отхо

ду в иную жизнь. Как свидетельствуют дневниковые за

писи преосвященного, ему, еще 24-летнему молодому че

ловеку, было явлено во сне, что ему осталось жить ровно

50 лет, а 74-й год жизни станет для него роковым.

Лит.: Высокопреосвященный Нил, архиепископ Ярославский

и Ростовский (некролог). Ярославль, 1874; Головщиков К. Д. Ярос

лавский архиепископ Нил. Биобиблиографический очерк. Моги

лев на Днепре, 1894; С-ский. Преосвященный Нил, архиепископ

Ярославский // Миссионер. 1874. № 28. Ю. Климаков

НИЛ ПОЛЕВ, инок Иосифо-Волоколамского монастыря,

родом из князей Волоцких, постриженник Иосифа Волоц

кого, подвизался несколько лет на Белоозере, в 1508–12

был в заключении в Кирилло-Белозерском монастыре,

скончался в Волоколамском монастыре, которому пожер

твовал большую часть своих рукописей. Известен как

ярый противник заволжских старцев. Он написал против

них 2 послания, адресованных старцу белозерскому Гер

ману. Со своим сподвижником Дионисием выступил про

тив священника — сторонника белозерских старцев, об

виняя его в ереси. Год его смерти неизвестен.

379НИЛ СОРСКИЙ

НИЛ СОРСКИЙ, преподобный (1433—7.05.1508), про

исходил из рода бояр Майковых. Пострижение в мона

шество прп. Нил получил и начало иноческой жизни

полагал в Кирилло-Белозерскогом монастыре. Здесь он

пользовался советами умного и строгого старца Паисия

(Ярославова), который потом был игуменом Свято-Тро

ицкой Сергиевой лавры и был приглашаем в митрополиты,

но, по смирению своему, отказался от этого великого сана.

Прожив в Кирилло-Белозерском монастыре некото

рое время, Нил вместе с учеником своим и сотрудником,

монахом Иннокентием, из рода бояр Охлебининых, пу

тешествовал ко святым местам, на Восток, чтобы в опы

тах тамошних подвижников видеть жизнь духовную: был

он, по его словам, «на горе Афонской, в странах царе

градских и других местах».

Живя несколько лет на Афоне и путешествуя по мо

настырям Константинопольским, прп. Нил особенно

в это время напитал дух свой наставлениями великих

Отцов пустынных, которые путем внутреннего очищения

и непрестанной молитвы, совершаемой умом в сердце,

достигали светоносных озарений Духа Святого.

Прп. Нил не только изучил умом и сердцем,

но и в постоянное упражнение своей жизни обратил ду

шеспасительные уроки богомудрых отцов — Антония Ве

ликого, Василия Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина,

Макария Великого, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Ав

вы Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Симеона

Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила

и Филофея Синайских. Потому-то изречениями сил ве

ликих Отцов и преисполнена его книга, называемая

«Предание о жительстве скитском».

Возвратясь в Белозерский монастырь, прп. Нил уже

не хотел жить в нем, но построил себе келью, невдалеке

от него, за оградой, где и жил недолгое время в уедине

нии. Потом отошел за 15 верст от сего монастыря на реку

Сорку, водрузил здесь крест, поставил сперва часовню

и уединенную келью и при ней выкопал колодец, а когда

собралось к нему для сожития несколько братий, то по

строил и церковь. Обитель свою учредил он на особен

ных отшельнических правилах, по образцу скитов Афон

ских, почему она и названа скитом, а прп. Нил почитает

ся основателем в России скитского жития, в более стро

гом и точном его устройстве.

Святые Отцы-подвижники разделяли монашеское

житие на 3 вида: первый вид — общежитие, когда многие

иноки живут и подвизаются вместе; второй вид — от

шельничество, когда подвизается один инок в уединении;

третий вид — скитничество, когда инок живет и подвиза

ется с двумя или тремя братиями, при общей пище

и одежде, при общем труде и рукоделии. Этот-то послед

ний вид монашеского жития, как бы средний между дву

мя первыми, который прп. Нил называл потому «царским

путем», и хотел он осуществить в своем скиту.

Скит прп. Нила имел сходство и с нашими монасты

рями необщежительными, которые очень часто состояли

из 2 и 3 иноков, иногда из 5 и 10, тогда как в скиту Нила,

под конец его жизни, число скитников возросло даже

до 12; и с монастырями общежительными, ибо у скитни

ков общие были и труды, и одежда, и пища. Но отличал

ся Нилов скит от всех др. наших обителей по внутренне

му своему направлению — по тому «умному» деланию,

которое должно было составлять главнейший предмет

забот и усилий для всех скитников.

В новом своем скиту преподобный продолжал из

учать Божественное Писание и творения Святых Отцов,

устрояя по ним жизнь свою и учеников своих.

Преподобным было написано религиозное и научное

сочинение «Устав монастырский», ставший одним из ос

новополагающих трудов в развитии философии, психо

логии и педагогики. Вокруг Нила Сорского возникает

целая школа ученых монахов, его последователей — Вас

сиан Косой, Иннокентий Вологодский и др.

Историю внутренней своей жизни отчасти открыл сам

преподобный в послании к одному из своих близких спод

вижников, по настоятельной его просьбе. «Пишу к тебе, —

говорит он, — показывая себя: любовь твоя по Боге вынуж

дает к тому и делает меня безумным, чтобы писать тебе

о себе. Не просто и не по случаям надобно нам поступать,

а по Святому Писанию и по преданию святых отцов. Уда

ление мое из монастыря (Кириллова) не было бы ради ду

шевной пользы? Ей, ради нее. Я видел, что там живут

не по закону Божию и преданию отеческому, а по своей во

ле и человеческому рассуждению. Много еще и таких, ко

торые, поступая так неправильно, мечтают, будто проходят

житие добродетельное. Когда мы жили вместе с тобой

в монастыре, ты знаешь, как удалялся я мирских связей

и старался жить по Святому Писанию, хотя по лености мо

ей и не успевал. По окончании странствования моего, при

шел я в монастырь и, вне монастыря, вблизи его, устроив

себе келью, жил сколько мог. Теперь переселился я вдаль

от монастыря, нашел благодатью Божией место, по мыс

лям моим малодоступное для мирских людей, как сам ты

Нил Сорский. Икона. ХХ в.

380 НИЛ СОРСКИЙ

видел. Живя наедине, занимаюсь испытанием духовных

писаний: прежде всего испытываю заповеди Господни и их

толкование — предания апостолов, потом — жития и на

ставления святых отцов. О всем том размышляю и что,

по рассуждению моему, нахожу богоугодного и полезного

для души моей, переписываю для себя. В этом — жизнь

моя и дыхание. О немощи моей и лени возложил я упова

ние на Бога и Пречистую Богородицу. Если что случается

мне предпринимать и если не нахожу того в Писании,

на время отлагаю в сторону, пока не найду. По своей воле

и по своему рассуждению не смею предпринимать что-ни

будь. Живешь ли отшельнически или в общежитии, вни

май Святому Писанию и следуй по стопам отцов или пови

нуйся тому, кто известен как муж духовный, — в слове,

жизни и рассуждении. Святое Писание жестоко лишь для

того, кто не хочет смириться страхом Божиим и отступить

от земных помышлений, а желает жить по своей страстной

воле. Иные не хотят смиренно испытывать Святое Писа

ние, не хотят даже слышать о том, как следует жить, как

будто Писание не для нас писано, не должно быть испол

няемо в наше время. Но истинным подвижникам и в древ

ние времена, и в нынешние, и во все века слова Господни

всегда будут словами чистыми, как очищенное серебро: за

поведи Господни для них дороги более, чем золото и каме

нья дорогие, сладки более, чем мед и сот».

Новый путь жизни, избранный прп. Нилом, изумлял

собой современников его. Да и, действительно, было че

му изумляться, особенно для слабых.

Место, которое избрал для своего скита прп. Нил,

по свидетельству очевидцев его, было дико, мрачно, пус

тынно. Вся местность скита — низменная и болотистая.

Сама р. Сорка, давшая свое имя угоднику Божию, едва

тянется вниз по течению и похожа больше на болото, чем

на текущую реку. И здесь-то подвизался русский отшель

ник! Еще целы: прудок, выкопанный прп. Нилом, коло

дец его трудов, с превкусной водой, которую употребля

ют для исцеления, одежда святого подвижника, волосья

которой колются, как иглы.

Все скитское общество преподобного состояло

из иеромонаха, диакона и 12 старцев; в числе их были

Дионисий, из князей Звенигородских, и Нил (Полев),

потомок князей Смоленских, — оба вышедшие из монас

тыря Иосифо-Волоколамского; потому что прп. Нил сиял

тогда, как светило, в пустыне Белозерской.

Для устройства храма и усыпальницы руками святого

старца и его скитников насыпан был на болотистой почве

высокий холм, а для нужд братий прп. Нил устроил

на р. Сорке небольшую мельницу. Каждая келья поставле

на была на возвышении и каждая от храма и от др. кельи —

на расстоянии брошенного камня. В храм свой скитники,

по примеру восточных, собирались только по субботам,

воскресеньям и праздникам, а в прочие дни каждый мо

лился и трудился в своей келье. Всенощная скитская бук

вально продолжалась всю ночь. После каждой кафизмы

предлагалось по 3 и 4 чтения из Отцов. Во время литургии

пели только «Трисвятую песнь», «Аллилуия», «Херувим

скую» и «Достойно»; все прочее читалось протяжно —

на распев. По субботам в братской усыпальнице соверша

лась общая панихида за упокой усопших. Таковы были

устройство скита и церковный устав прп. Нила Сорского.

Относительно внешнего поведения и деятельности прп.

Нил предписывает полную скитскую нестяжательность

и простоту во всем. Необходимое для жизни велит приоб

ретать только трудами рук своих, повторяя слова апостола:

«Аще кто не хощет делати, ниже да яст».

«Иноческая милостыня — помочь брату словом

во время нужды, утешить в скорби духовным рассужде

нием; душевная милостыня настолько выше телесной,

насколько душа выше тела. Если придет к нам стран

ник, — успокоим его по силе, и если требует хлеба, — по

дадим ему и отпустим его», — говорил прп. Нил.

Новая, до этого невиданная на Руси, жизнь скитская,

часто высказываемая душевная скорбь о порче церков

ных книг и старание, по возможности, исправлять их,

конечно, возбуждали против преподобного неудовольст

вия, но он терпеливо шел своим путем и был в уважении

добрых святителей и даже вел. князей.

Прп. Нил был на Соборе о жидовствующих еретиках

в 1491. Сам ревнитель Православия, архиеп. Геннадий

Новгородский, в 1492 желал лично видеть и слышать суж

дения прп. Нила о предметах недоумений, по делу о них.

Даже вел. князь содержал Нила (Майкова) и учителя его

Паисия (Ярославова) в великой чести. По окончании Со

бора 1503 о вдовых попах и диаконах старец Нил, как

имевший доступ к самодержцу, по своей крепкой жизни

и по великой добродетели, и как уважаемый самодерж

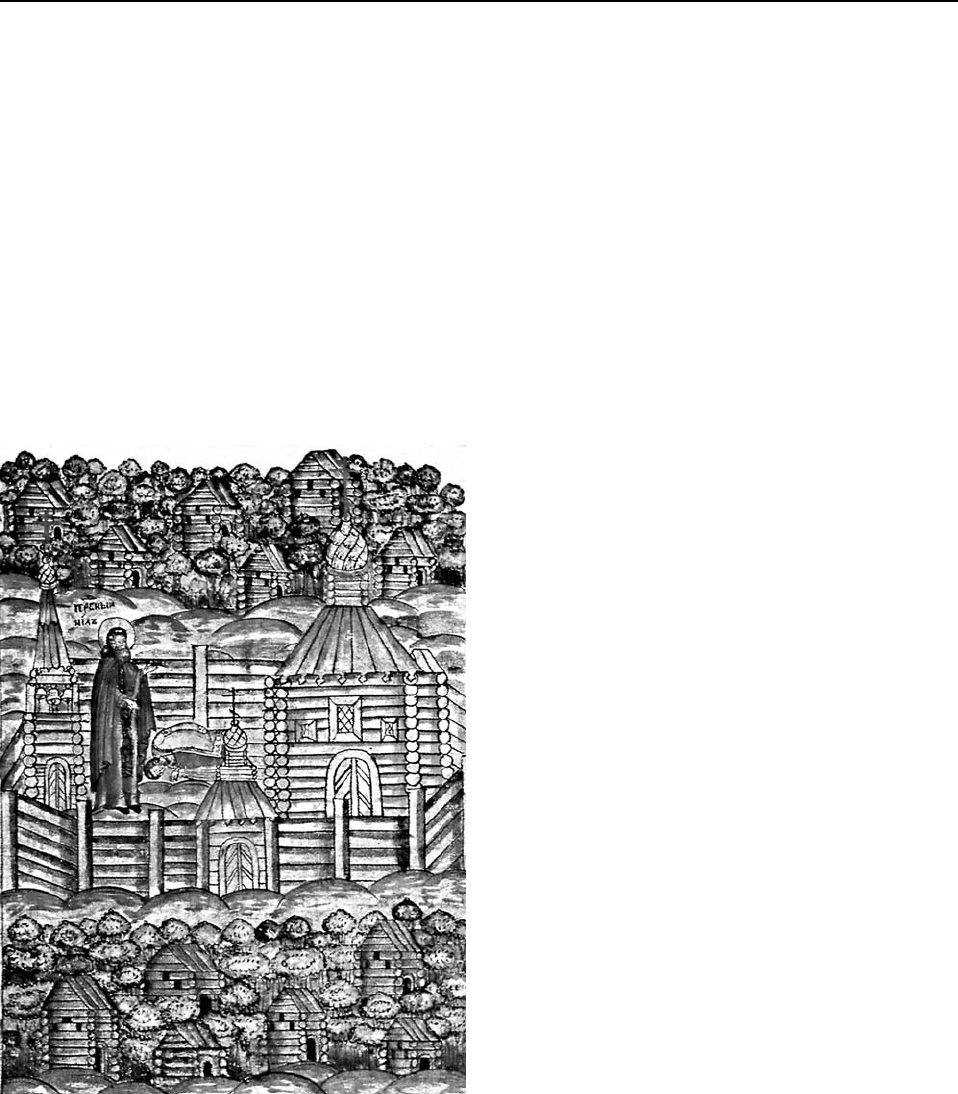

Преподобный Нил Сорский.

Книжная миниатюра. XVI в.