Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

651ПСКОВО)ПОКРОВСКАЯ ИКОНА

нах Симеон (Желнин), схимонахи Михаил (Питкевич),

Николай (Монахов), схиигумен Лука (Земсков), схиар

химандрит Пимен (Гавриленко), архим. Афиноген (Ага

пов), иеросхимонах Сампсон (Сиверс). Традиция стар

чества не прерывается и поныне. В обитель за духовным

окормлением стекается множество паломников.

В монастыре существует большое подсобное хозяйст

во: мастерские, кузница, скотный двор, фруктовый сад,

огороды, пасека.

Монастырь ведет духовно-просветительскую и изда

тельскую деятельность. Имеются воскресная школа,

а также детский хор. В обители есть духовная библиотека

и хранилище древних рукописей.

Ныне действуют храмы: Успенский, Архангела Миха

ила, Никольский, церковь прмч. Корнилия, Сретенский,

Благовещенский, Покровский, Лазаревский, Воскресе

ния Христова, собор Псково-Печерских святых. В мо

настыре сохранились многие святыни: богослужебные

предметы, плащаницы, древние иконы.

Главная святыня Псково-Печерского монастыря —

чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. На

кануне праздника Успения Божией Матери чудотворный

образ выносится из Успенского собора и поставляется

перед входом. Праздничное богослужение начинается

на площади перед Успенским собором, а по совершении

литии икону торжественным крестным ходом по особой

дорожке из травы, украшенной узорами из цветов, пере

носят на паперть Михайловского собора. Всенощное бде

ние с чтением акафиста заканчивается за полночь. В са

мый день праздника крестный ход с чудотворной иконой

движется вокруг святой обители, и затем икона занимает

свое место в Успенском соборе.

Также особым народным почитанием пользуются

древние чудотворные иконы Божией Матери, находящи

еся в Михайловском соборе, — икона «Умиление» (список

с Владимирской иконы Божией Матери) и «Одигитрия»

(принесенная из Смоленска). В храме свт. Николая Чу

дотворца находится почитаемый образ святителя — дере

вянная скульптура XVI в.

Основная достопримечательность монастыря — не

рукотворные «БогомздOанные пещеры», в которых и под

визались первые монахи, поселившиеся на этом месте.

Успенский собор обители также устроен в пещере, но уже

расширенной. С древности в пещерах хоронили иноков,

благотворителей и защитников монастыря. И доныне

гробы умерших насельников обители ставят в пещерах.

Господь прославил святое место чудом: при таком коли

честве захоронений (несколько тысяч!) в пещерах нет

и никогда не бывает запаха тления.

Десница (правая рука) св. мц. Татианы (ск. ок. 226–235)

находится в Михайловском соборе монастыря в особом

ковчеге.

Святые мощи прмч. Корнилия, игумена монастыря,

подвижника, иконописца, просветителя эстов, убитого ца

рем Иоанном Грозным в 1570, почивают в Успенском собо

ре Псково-Печерского монастыря. 20 февр./5 марта, в день

его памяти, совершается крестный ход с его мощами.

В пещерах почивают св. мощи прпп. Марка (ск. XV в.),

Ионы (ск. в 1480), прп. Вассы (ск. ок. 1473) и Лазаря

Прозорливого (ск. XIX в.). Преподобные Марк, Иона

и Васса почитаются как родоначальники Псково-Печер

ского монастыря. Однажды при нападении на монастырь

ливонский рыцарь хотел мечом открыть крышку гроба

прп. Вассы, но его опалило исшедшее из гроба святой

подвижницы пламя. Следы этого карающего огня до сих

пор видны на гробе прп. Вассы. Из щели в гробе исходит

благоухание. Также в пещерах, на месте совершения па

нихид, находится благоуханный деревянный крест.

Прп. старец Симеон

нес свой иноческий по

двиг в обители 64 года,

более 30 лет исполнял

послушание духовника

братии и паломников.

Почил о Господе в янв.

1960 на 92-м году жиз

ни. В монастыре хра

нится немало свиде

тельств о благодатной

помощи по его молит

вам. Честные останки

старца пребывали до по

следнего времени в пе

щерах, ныне покоятся

в специально устроен

ной раке в Сретенском

храме, а в той нише

в пещерах, где прежде

был похоронен прп.

Симеон, теперь стоит

гроб почитаемого и го

рячо любимого многи

ми людьми старца архим. Иоанна (Крестьянкина).

О. Иоанн почил в возрасте 95 лет 5 февр. 2006, в день

празднования Собора новомучеников и исповедников

Российских — он был одним из них.

На территории монастыря — надкладезная часовня

и колодец прмч. Корнилия. Воды этого кладезя получи

ли свою благодатную силу по молитвам прмч. Корнилия.

За монастырем в лощинке — источник прп. Вассы

Псково-Печерской.

ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвя

той Богородицы. Находилась в Пскове в Покровской

церкви. Она написана на проломе стены в память чудес

ного избавления Пскова в 1581 от упорной осады польс

ким королем Стефаном Баторием. На ней изображено

бывшее тогда благочестивому старцу Дорофею чудесное

явление Пресвятой Богородицы с прпп. Антонием Кие

во-Печерским и Корнилием Псковским, с блгв. кнн. Васи

лием Киевским, Гавриилом и Тимофеем Псковскими

и Николаем — юродивым Псковским.

Богоматерь, пройдя по воздуху через городскую стену,

вошла вместе с преподобными в Покровскую церковь,

а затем, став на стене города, спросила: «Где мирожский

строитель Нифонт, епископ Новгородский?» При этих

словах св. епископ предстал перед Нею и, поклонив

шись с видом глубокой скорби, сказал: «Владычица!

В моем монастыре сего лета не бяше литургии». На это

Богоматерь изрекла: «Сыну Моему и Богу тако изволив

шу». Потом воззвала: «Где избранные Божии, пребываю

щие в церкви Святой Троицы?» И тотчас предстали перед

ней благоверные кнн. Василий Киевский, Гавриил и Ти

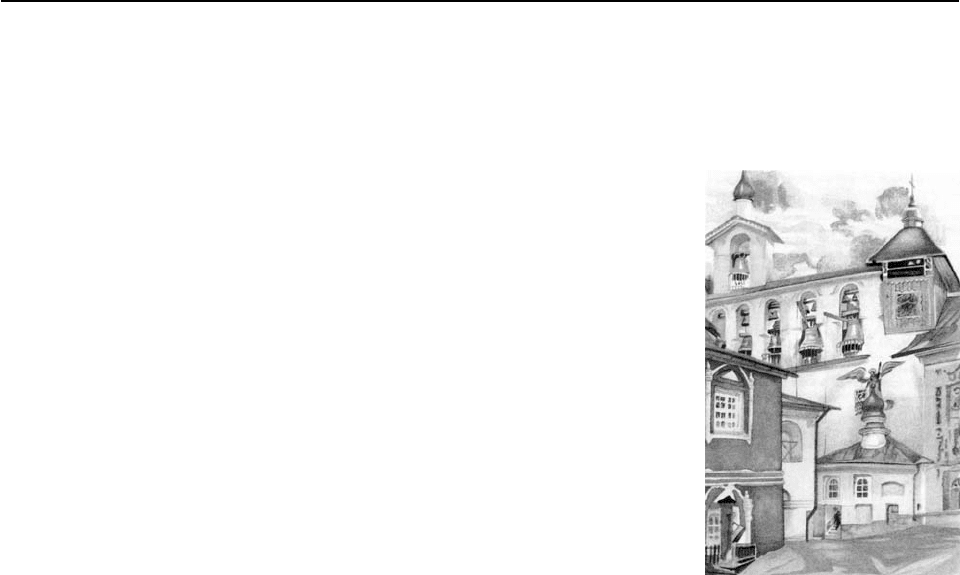

Звонница Псково-Печерского

монастыря.

Художник В. А. Щуко.

652 ПСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

мофей Псковские, позади же них блж. Николай Псков

ский и святые Евфросин Спасоелиазаровский с Саввой

Крыпецким — и все с благоговением поклонились Цари

це Небесной. Богоматерь, взирая на город со скорбным

видом, сказала: «Люди беззаконные! Вы прогневали Сы

на Моего Господа и Бога и осодомили град сей скверны

ми делами. И вот теперь пришла на вас беда велия». В это

время стоявшие с правой руки игум. Корнилий, свв.

Евфросин с Саввой и блж. Николай, падши перед Ней,

со слезами молились: «Владычице! Есть грех на людех

и беззаконие, не прогневайся на них до зела, но помоли

ся Сыну Твоему и Богу нашему за град сей и за людей со

грешивших». После сего и все благоверные князья, при

падши к ногам Ее, со слезами молили о защите города.

Тогда Богоматерь призвала к себе старца, удостоивше

гося видения, и он в то же мгновение увидел себя стоя

щим у ног Божией Матери. Владычица повелела: «Старец!

Иди немедленно к боголюбивым воеводам — и к печер

скому игумену, и в собор Пресвятой Троицы — и возвести

им, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога

и принесли бы старый Печерский образ и хоругвь на сте

ну города, где стою Я, и чтобы поставили здесь одну пуш

ку, а другую внизу, для стрельбы из них по королевским

шатрам и влево за королевские шатры». Указывая рукой

означенные места, Пречистая приказала старцу объявить

людям, чтобы они плакали о грехах своих и молили ми

лостивого Бога. «А Я, — присовокупила Богоматерь, —

буду молиться Сыну Моему и Богу о прощении ваших

грехов». Во время боя полякам удалось проломить кре

постную стену, но они так и не смогли ворваться в город.

Икона празднуется 1/14 окт. Прот. И. Бухарев

ПСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ, в 1589 выделилась из Новгород

ской епархии, с 1616 — архиепископия, с 1681 — митропо

лия. До 29 мая 1764 епархия называлась Псковской, Нарв

ской и Изборской; до 16 окт. 1799 — Псковской и Рижской;

до 11 марта 1850 — Псковской, Лифляндской и Курлянд

ской. После 1850 до прихода советской власти — Псков

ской и Порховской. Епархиальными архиереями были: Фе

офан Прокопович, с 7 апр. 1718 епископ Псковский

и Нарвский; Рафаил Заборовский, с 15 авг. 1725 епископ

Псковский, с 13 апр. 1731 — архиепископ Киевский; Вар

лаам Леницкий, с 13 апр. 1731 архиепископ Псковский,

в 1738 уволен в Киево-Печерскую лавру; Стефан Калинов

ский, с 17 янв. 1739 епископ Псковский, с 18 авг. 1745 — ар

хиепископ Новгородский; Симон Тодорский, с 18 авг. 1745

епископ Псковский, с 15 марта 1748 — архиепископ; Ве

ниамин Пуцек-Григорович, со 2 апр. 1758 епископ

Псковский, с 15 сент. 1761 — архиепископ Петербургский;

Гедеон Криновский, с 7 окт. 1761 епископ Псковский; Ин

нокентий Нечаев, с 4 окт. 1763 епископ Псковский,

с 22 сент. 1770 — архиепископ, 9 окт. 1798 уволен на покой;

Ириней Клементьевский, с 17 окт. 1798 архиепископ

Псковский, 30 авг. 1814 уволен на покой; Мефодий Смир

нов, с 30 авг. 1814 архиепископ Псковский; Евгений Болхо

витинов, с 7 февр. 1816 архиепископ Псковский, с 24 янв.

1822 — Киевский; Евгений Казанцев, с 27 февр. 1822 архи

епископ Псковский, с 30 сент. 1825 — Тобольский; Мефо

дий Пишнячевский, с 30 сент. 1825 архиепископ Псков

ский, 10 мая 1834 уволен на покой; Нафанаил Павловский,

с 12 мая 1834 епископ Псковский; Евгений Баженов,

с 15 апр. 1858 архиепископ Псковский; Феогност Лебедев I,

с 27 сент. 1862 архиепископ Псковский; Павел Доброхотов,

с 7 июля 1869 епископ Псковский, с 23 янв. 1882 — Оло

нецкий; Нафанаил Соборов, с 6 марта 1882 епископ

Псковский, с 16 февр 1885 — Архангельский; Гермоген

Добронравин, с 9 марта 1885 епископ Псковский; Антонин

Державин, с 3 сент. 1893 епископ Псковский; Сергий,

с 1902 епископ Псковский, в 1903 — архиепископ Ярослав

ский; Арсений, в 1903 епископ Псковский, в 1906 — архи

епископ, с 1910 — архиепископ Новгородский; Алексей,

с 1910 по 1912, перемещен в Тобольск; Евсевий, с 1912 епис

коп Псковский. Перед 1917 в епархии было: мужских мо

настырей — 9, монашествующих — 125, послушников —

191; женских монастырей — 6, монашествующих — 112, по

слушниц — 483; церквей: соборных — 10, приходских —

373, домовых — 39, приписных — 68, кладбищенских — 28

(всего — 554), часовен — 969; духовенства: протоиереев —

31, священников — 459, псаломщиков — 449; библиотек

при церквах — 178; церковно-приходских попечительств —

170; больниц при церквах — 1, при монастырях — 3; богаде

лен при церквах — 34, при монастырях — 5, школ приход

ских двухклассных — 3, одноклассных — 356, грамоты — 50

(всего — 409); учащихся — 18 551.

В настоящее время епархия называется Псковской и Ве

ликолукской. Территорию ее составляет Псковская обл.

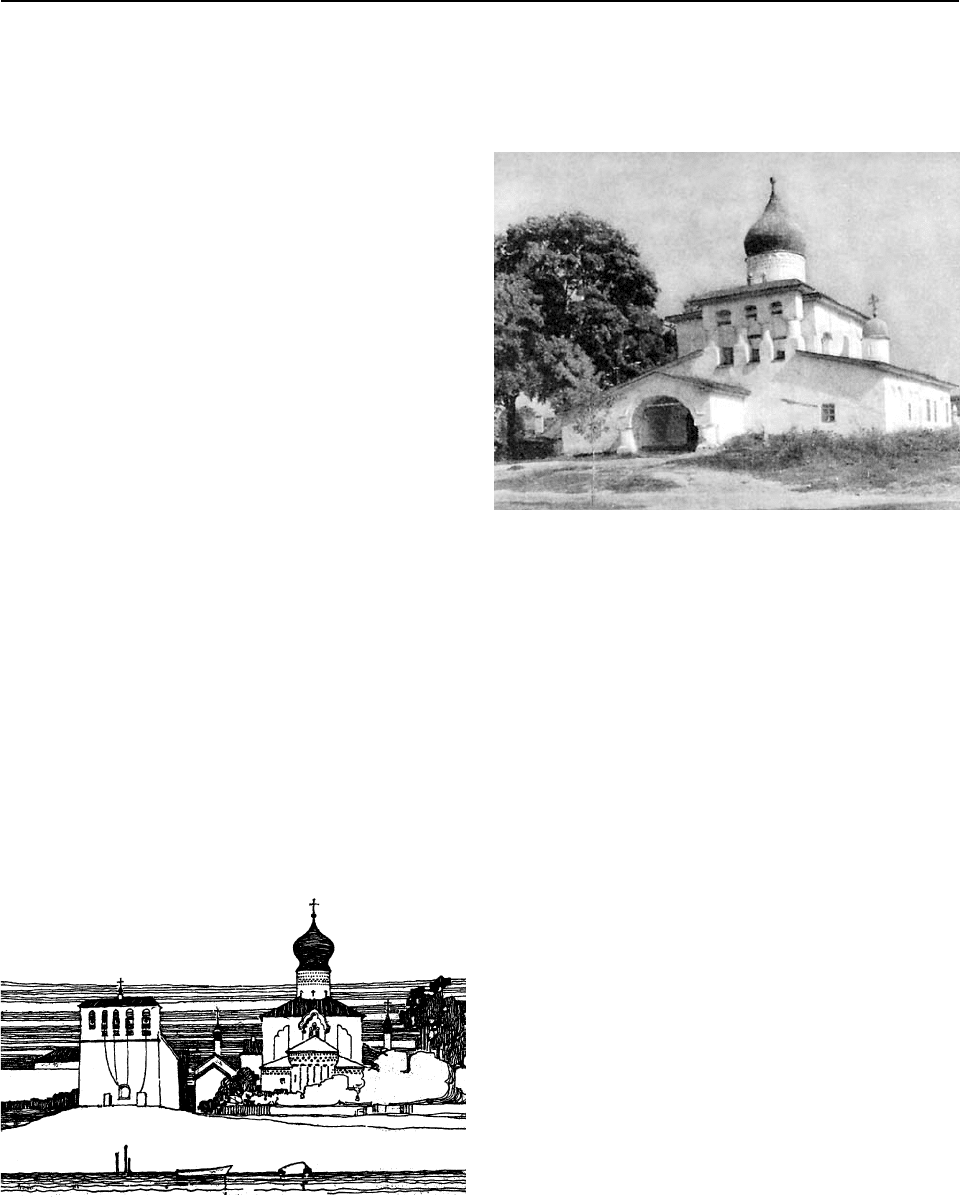

Церковь Успения у Парома. 1521.

Церковь Воскресения со Стадища. 1530е.

653ПУСТЫНСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПСКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди

цы — см.: ЧИРСКАЯ.

ПСКОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ собор, древнейший храм

во имя Святой Троицы на Руси. Он построен на месте,

которое в видении св. Ольги было озарено 3 лучами.

С древнейших времен в храме существует придел в честь

равноап. княгини.

Вся псковская история связана с этим храмом. Здесь

ставили псковских князей на княжение, у стен этого храма

собиралось вече. Здесь велось летописание, хранились гра

моты и казна. С 1598 в храме размещается епископская ка

федра. Современное здание собора построено в 1682–99.

В соборе покоятся святые мощи угодников Псков

ских — блгв. князей Всеволода-Гавриила, Довмонта-Ти

мофея, блж. Николая Псковского.

ПУДОВ ДЕНЬ (Пуд), народное название дня апостолов

из 70 Аристарха, Пуда, Трофима (67), мч. Саввы (372), вел.

князя Мстислава (1132), 15/28 апр. В этот день пчеловоды

проверяли улья, выставляли пчел из омшаников для обле

та. «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Русские

вспоминали сына Владимира Мономаха вел. князя Мстис

лава, который победил эстов и прогнал за Волгу половцев.

ПУСКАТЬ ПО ВОДЕ, обычно «погребение» в чистой

и святой стихии, которой в народных представлениях

считалась речная вода, вышедших из употребления свя

щенных предметов. На воду пускали сакральные предме

ты — иконы, старые богослужебные книги, высохшие

просфоры, вербовые ветки, освященные в Вербное вос

кресенье, остатки освященной пасхальной пищи и т. п.

Обычай этот имеет древнюю историю. Летописи рас

сказывают о том, что во времена установления на Руси

христианства идола Перуна в Киеве, сбросив в воду, пус

тили плыть по течению.

Символика «отправления», «выпроваживания», при

сущая пусканию по воде, очевидна и в новгородском

обычае отводить под Новый год одетого в лохмотья ста

рика вниз по течению реки, т. о. провожая Старый год.

Сходные мотивы встречаются и в народной лечебной ма

гии, где по воде спускали вещи больного человека, ср.

в русском заговоре, сопровождавшем такое действие:

«Отстань, лихорадка, и плыви вдоль по реке».

На воду пускали плоды и семена некоторых культур

ных растений, полагая, что растения — по закону магии

подобия — будут расти быстро, подобно течению воды.

В Малороссии на воду пускали скорлупки яиц, из кото

рых только что вылупились утята или цыплята, чтобы

они росли быстро, как течет река. Восточные сербы при

сборе кукурузы пускали по воде несколько вылущенных

початков, чтобы и «кукуруза потекла из земли, как вода

вниз по реке». Тот же принцип лежал в основе некоторых

приемов вредоносной магии.

В славянской календарной обрядности известен обычай

пускать ранней весной на воду огонь, символизирующий

наступление весны, согревающей земные воды. У русских

этот обычай назывался «греть весну» — на Благовещение

люди зажигали костры из соломы, старых лаптей и др., рас

кладывали на бороне, а затем пускали эту борону на воду.

Пускание по воде — одно из наиболее распростра

ненных девичьих гаданий в составе весенне-летней об

рядности. На Троицу или в канун праздника Ивана Купа

лы (см.: Иванов день) девушки пускали на воду венки

из цветов и трав, иногда вставляя в середину зажженную

свечку. Направление движения венка указывало девуш

ке, куда она выйдет замуж, утонувший венок или погас

шая свеча предвещали ей смерть и т. п. Пуская свой ве

нок по воде, девушка как бы вверяла свою судьбу тече

нию времени, символом которого выступала река, нахо

дящаяся в вечном движении.

Ист.: Агапкина Т. А. Пускать по воде // Славянская мифоло

гия. М., 1995.

ПУСТЫНСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Мо

гилевская губ. Находился в Мстиславском у. в 8 верстах

от уездного г. Мстиславля на правом берегу мелководной

речки Ослянки. Основан в 1380 родоначальником князей

Мстиславских, сыном Ольгерда, кн. Симеоном-Лугвени

ем. В 1578 он был отдан королем Стефаном Баторием ар

хиепископу Полоцкому Феофану, а в 1585 перешел

в управление поповского сына Матвея Евпатиевича.

Вскоре после этого в 1596 провозглашена была долго

подготовлявшаяся иезуитами уния с Римом, и монастырь

был занят базилианскими монахами.

Летом 1839 настоятель его, иеромонах (впоследствии

игумен) Иоанн Косиковский при посещении г. Полоцка

присоединился к Православию, а по возвращении домой

присоединил и братию, за исключением 2–3 пожелав

ших остаться в унии и выбывших в другие места. Самое

же возвращение обители в недра Православия соверши

лось 15 авг. того же года — день, в который здесь бывало

особенно многочисленное стечение богомольцев.

Перед 1917 в обители было 3 храма. Строительство

большой соборной каменной церкви Успения Богородицы

начато в 1801 и окончено в 1808, когда была освящена По

лоцким униатским архиеп. Ираклием Лисовским. До 1869

имела вид римско-католического костела, но затем была

перестроена, воздвигнут величественный открытый гро

мадный купол, с 4 по сторонам его меньшими куполами,

сделаны с 3 сторон арки и поставлен изящный иконостас.

Храм был вторично освящен. С южной и северной сторон

к алтарю этой церкви примыкали различные палатки. Вто

рая каменная крестообразной формы церковь Рождества

Богородицы была построена на источнике, где явилась св.

Пустынский Успенский монастырь.

654 ПУСТЫНЬ

икона Богоматери. Внутри этой церкви, под церковным

помостом, устроено водовместилище струящегося здесь

целебного источника. Рождество-Богородицкая церковь

(1864) стояла под горой, на месте старинной деревянной

церкви, по ветхости разобранной в 1863. Третья церковь

Покрова Пресвятой Богородицы (1865) теплая, каменная,

находилась под одной крышей с 2-этажными братскими

кельями. Освящена 1 окт. 1865 и вторично после ремонта

17 мая 1898. В Успенском храме хранилась местночтимая

Патриаршая икона Богоматери. Была школа на 42 мальчи

ка. Закрыт и утрачен при советской власти.

ПУСТЫНЬ, в Древней Руси до XVIII в. так назывался

уединенный монастырь или келья. С XIX в. так стали на

зывать даже очень многолюдные монастыри, возникшие

в дремучих лесах и отдаленных степях.

«ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ», произведение ве

ликого русского богослова и философа Г. Флоровского.

Вышло в свет в 1937 в Париже. Книга выдержала много

численные издания и стала признанным справочником

по истории русской духовности. Рассматривая русское

богословие, Флоровский не суживает его к чистой церков

ности, а берет шире, исследуя пласты духовной культуры,

народного мировоззрения и философской мысли.

По Флоровскому, все основные понятия и термины

«истинного» христианства выработаны отцами Восточной

церкви в полемике с еретическими взглядами, и потому

именно в их учениях раскрыта первичная правда Еванге

лия. Отсюда отрыв от патристики и византизма был, по его

мнению, главной причиной всех перебоев и в развитии

русской мысли. Всю историю последней он рассматривает

сквозь призму борьбы восточного христианства, т. е. Пра

вославия, против западных влияний. Особо опасными для

Православия Флоровский считает идеи «латинства» и «лю

теранства» как искажающие христианские ценности.

Исследуя корни русской православной культуры с Х

до ХХ в., Флоровский отмечает важность и плодотворность

византийского влияния. В Х в. Византия, отмечал Флоров

ский, была единственной страной, подлинно культурной

во всем «европейском» мире. Вплоть до своего падения Ви

зантия остается живым культурным очагом, ее творческое

напряжение не падает, и в самый канун политического рас

пада и крушения византийская культура и религиозность

переживают новый подъем, отблеск которого ложится

и на все итальянское Возрождение, и на Россию. Приоб

щение к византийской культуре никак не могло замыкать

или изолировать Древнюю Русь от «великих семейств рода

человеческого», как то казалось Чаадаеву и др. хулителям

русской культуры, обвинявшим русский народ в бескуль

турности. Нельзя, писал он, объяснять трудности древне

русского развития из бескультурности. Древнерусский

кризис был кризисом культуры, а не бескультурности или

некультурности. Мысленная нераскрытость древнерусско

го духа есть следствие и выражение внутренних трудностей

или «апорий». Это был подлинный кризис культуры, кри

зис византийской культуры в русском духе. В самый реши

тельный момент русского национальноисторического са

моопределения византийская традиция прервалась, визан

тийское наследие было оставлено и полузабыто. В этом от

речении «от греков» — завязка и существо московского

кризиса культуры... Не нужно доказывать, что в истории

древнерусской культуры и письменности есть «хроноло

гия». Перед внимательным историком настолько открыва

ется все многообразие явлений и взаимная несоизмери

мость отдельных исторических моментов и формаций, что

уже не приходится искать единой общей «формулы» или

обозначения для всей «Древней России», точно действи

тельно она была на одно лицо — от Владимира Святого

до Тишайшего Царя. В действительности это не один,

но много миров. И, кроме того, никак нельзя строить

и толковать русскую историю как некий обособленный

и замкнутый исторический процесс. Русская история вовсе

не была изолирована и разобщена с «великими семейства

ми рода человеческого».

Особое внимание Флоровский уделяет расколу между

интеллигенцией и народом в самой Церкви. В XVIII—

XIX вв. интеллигенция потеряла связь с истинно русской

духовностью. Произошел разрыв между богословием

и благочестием, между богословской ученостью и молит

венным богомыслием, между богословской школой

и церковной жизнью. Разрыв произошел именно в об

ласти веры. Верхи очень рано заразились и отравились

неверием и вольнодумством. Веру хранили в низах. Пра

вославие оставалось верой простого народа, купцов, ме

щан и крестьян. Разрыв этот стал главной причиной ка

тастрофы, которую пережила Россия в н. ХХ в.

Говоря о задачах русского богословия в современном

безбожном мире, Флоровский считает, что богословская

система не может быть только плодом учености. Требует

ся победить души людей живой верой, молитвенным

опытом, духовной собранностью, пастырской тревогой.

Нужно ответить целостной системой мысли, ответить бо

гословским исповеданием.

Флоровский заключает свою книгу замечательными

словами: «Молитвенное воцерковление, апокалиптическая

верность — возвращение к отцам, — свободная встреча

с Западом — из таких и подобных мотивов и элементов сла

гается творческий постулат русского богословия в обста

новке современности. И это есть также завет прошлого —

наша ответственность за прошлое, наше обязательство пред

ним. Ошибки и неудачи прошлого не должны смущать.

Исторический путь еще не пройден, история Церкви еще

не кончилась. Не замкнулся еще и русский путь. Путь

открыт, хотя и труден. Суровый исторический приговор

должен перерождаться в творческий призыв несделанное

совершить. «И многими скорбями подобает в Царствие

Божие внити». Православие есть не только предание,

но и задача, нет, не искомое, но данное, но сразу и заданное,

живая закваска, растущее семя, наш долг и призвание. Рус

ский путь надолго раздвоен. Есть таинственный путь по

двига для оставшихся, путь тайного и молчаливого подвига

в стяжании Духа. И есть свой путь для ушедших. Ибо

оставлена нам свобода и власть духовного действия, свиде

тельства и благовестия. Тем самым и налагается подвиг сви

детельствовать, творить и созидать. Только в таком подвиге

и будет оправдано прошлое, полное предчувствий и предва

рений, при всей своей немочи и ошибках. Подлинный ис

торический синтез не столько в истолковании прошлого,

сколько в творческом исполнении будущего». Д. К.

ПЧЕЛА, в понятиях человека Древней Руси особое сущест

во, которое невидимо хранят добрые духи, «пташка Божья».

По русским поверьям, кого ужалит пчела, тот грешный че

ловек; убить пчелу — грех, а воровство пчеловых колод по

655ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

читалось святотатством. В переносном смысле пчела счита

лась образцом полезности, трудолюбия, нравственности

и мудрости. Недаром сборники нравственного характера,

заимствованные из Священного Писания, св. Отцов и учите

лей Церкви, назывались на Руси «Пчела». О. П.

«ПЧЕЛА», переводной сборник изречений и кратких исто

рических анекдотов, т. е. крошечных рассказов о поступках

великих людей. Встречался в древнерусской книжности

в трех разновидностях: 71, 68 и 44 главы. Наиболее рас

пространена первая — состоящая из 71 глав и переведенная

не позднее XII–XIII вв. Изречения подбирались по темам:

«О мудрости», «О учении и беседе», «О богатстве и убожес

тве», «О зависти» и т. п. В начале глав цитировалось Свя

щенное Писание и сочинения Св. Отцов.

ПЮХТИЦКАЯ чудотворная икона Божией Матери

«У ИСТОЧНИКА». Явилась в XVI в. в местечке Куремяэ

между Финским заливом

и Чудским оз. Пастух-эс

тонец, пасший стадо во

зле источника в долине,

увидел чудесное знаме

ние: на высоком холме

в дубовой роще появи

лась Дивная Госпожа

в лучезарном лазурном

одеянии. Он устремился

на гору, но божествен

ное видение скрылось.

Со страхом рассказал

пастух о чуде односель

чанам и др. пастухам,

и те, желая увидеть Све

тозарную Жену, отправи

лись к горе.

Все собравшиеся

сподобились явления.

Божия Матерь стояла

у подножия горы, где

бил источник ключевой воды, протягивая людям Свои

пречистые руки (так Богородица изображена на иконе

«У источника»). При приближении поселян Она стала

подниматься в гору и, остановившись у дуба, скрылась

от их взоров. Поднявшись на то место, где Она стояла, се

ляне обрели в расщелине дуба старинную икону Успения

Пресвятой Богородицы. Добрые люди отдали древний об

раз русским крестьянам, жившим в соседней деревне, а го

ру прозвали Пюхтицкой (по-эстонски — «святое место»).

У древнего дуба (он стоит и поныне, ученые полагают,

что ему не менее 1000 лет) православные поставили часов

ню, в которой стала храниться чудотворная икона. Божия

Матерь освятила Своим пришествием и источник у подно

жия Журавлиной горы, и с тех пор он прославился многими

чудесами и исцелениями. В 1876 часовня была превращена

в Успенскую приходскую церковь, которая существует

и сейчас, а впоследствии приход был преобразован в общи

ну, а затем в Пюхтицкий Успенский монастырь.

История иконы связана с именем великого русского

святого Иоанна Кронштадтского. В 1894 сестры монас

тыря подарили горячо любимому пастырю в день Ангела

написанную ими икону, изображающую явление Пре

святой Богородицы у источника при св. горе. Великий

праведник молился перед той иконой и не расставался

с ней до самой кончины. По стечению обстоятельств эта

икона оказалась у одной монахини, которая бережно

хранила ее, но Пресвятая Богородица, явившись ей

во сне в 1946, открыла Свою волю, сказав, что Ей угодно,

чтобы образ был возвращен в Пюхтицкую обитель.

Престарелая настоятельница Алексия (схиигумения

Сергия Голубева), неоднократно просившая освободить ее

от игуменского послушания, встретила батюшкину икону

с сестрами монастыря у священного дуба, как бы передавая

свой игуменский жезл незримой Хранительнице обители.

Сейчас эта икона, довольно большая по размеру, на

ходится в Успенском соборе монастыря.

Икона празднуется 15/28 авг.

ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Эстляндская

губ., в местности, носящей название Пюхтица, что

по-эстонски — «святое место». Это довольно высокая гора,

известная также под именем Богородицкой, поднимаю

щаяся 3-мя уступами. Пологие бока ее частью покрыты

мелким орешником, частью распаханы под нивы. Она

господствует над обширной окрестностью, и с ее верши

ны открывается прекрасный вид на зеленеющие вблизи

ее поля и темнеющие в отдалении леса, со сверкающими

среди них озерами. Весь склон горы покрыт курганами,

под которыми покоятся воины св. блгв. кн. Александра

Невского, что сложили свои головы в боях с тевтонскими

рыцарями. У подошвы горы с западной стороны бьет

из земли источник прекрасной чистой целебной воды.

Ок. 300 лет назад у него была обретена чтимая чудотвор

ная икона Успения Божией Матери.

Обретенная икона для крестьян явилась видимым за

логом того, что Небесная Заступница не оставит их Своей

помощью в постигших их скорбях. Поэтому вскоре они

устроили на горе часовню, поместили в ней св. икону и по

ложили ежегодно к 15 авг. — празднику Успения Богома

тери сходиться на это место и приглашать для службы

и молебных пений священника из русской части г. Нарвы.

В н. XIX в. образовался в с. Сыренце, при истоке

р. Нарвы из Чудского оз., православный приход, и сюда-то

в церковь была перенесена Пюхтицкая чудотворная свя

тыня из прежнего бедного помещения. Но исстари уста

новленный обычай путешествия к 15 авг. к православной

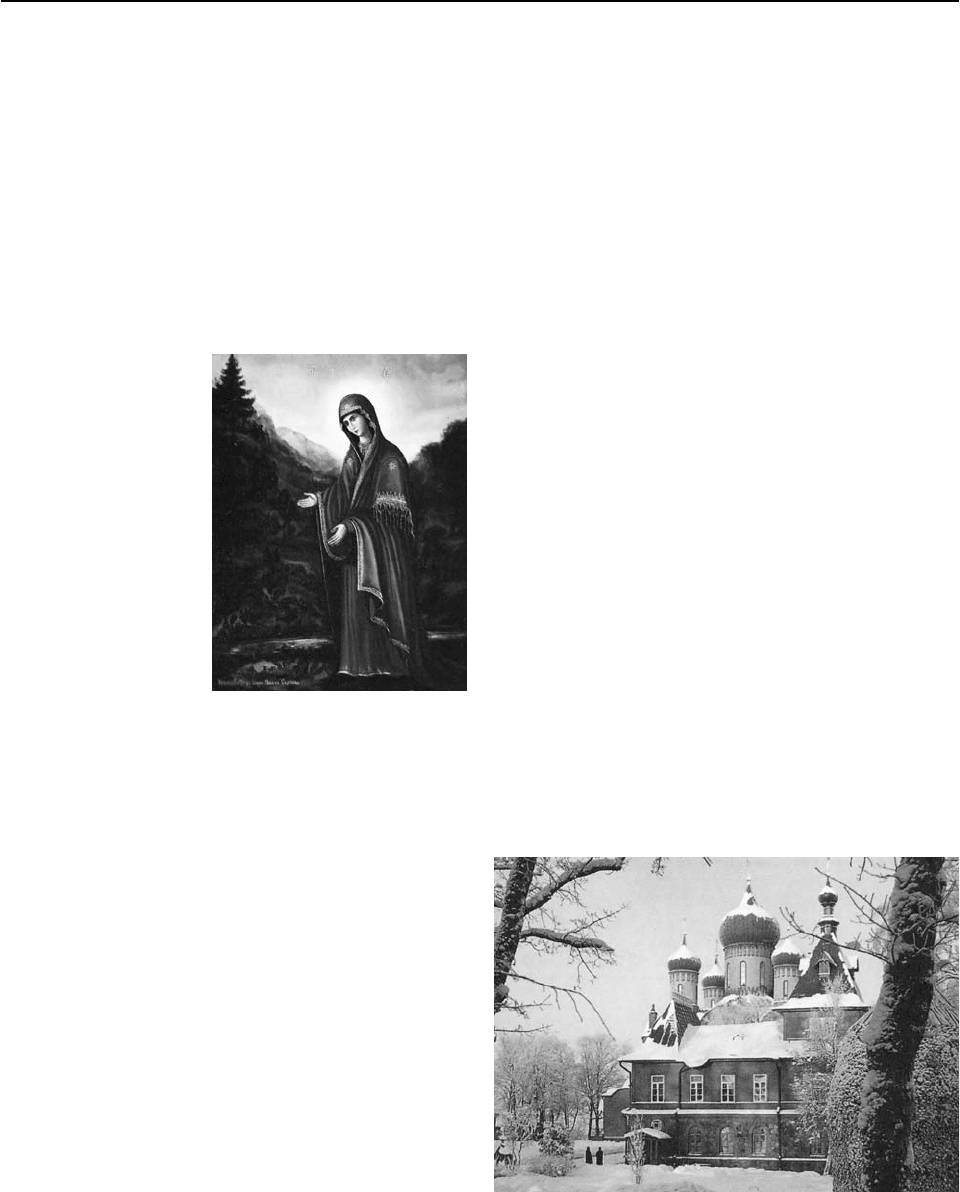

Пюхтицкая икона Божией

Матери «У источника».

К. XIX в. Пюхтицкий

монастырь.

Пюхтицкий монастырь.

656 ПЯТИГОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

горе и источнику, куда приносили теперь и икону, неиз

менно соблюдался, и притом с возрастающим усердием.

Первая христианская вера, которая пришла на Эстон

скую землю (Эстляндию) — это Православие. Уже в 1030

был построен г. Юрьев (Тарту), и здесь были первые пра

вославные церкви. И только через 200 лет, в 1224, сюда

пришли крестоносцы, которые мечом и огнем насаждали

католичество, а позднее — лютеранство. Борьба эта ве

лась в течение веков.

Пюхтицкая гора была захвачена немецкими баронами,

с враждой относившимися к русским. Они боялись, что

в русскую веру перейдут эсты, именующие себя «полувера

ми», т. к. их предки были православными, и среди них бы

ло немало потомков русских старожилов. Вскоре начались

сборы и пожертвования на построение и украшение храма

на Пюхтицкой горе, а потом открылся православный при

ход со школой для обучения эстонских детей. Тогда мест

ные ревнители лютеранства, желая положить предел воз

раставшему влиянию русской народности в местности,

придумали построить свою кирху на среднем уступе горы,

представляющем обширную площадь, — кирху обширных

размеров, чтобы она своей громадностью и великолепием

подавляла русский православный храм, стоявший здесь же

невдалеке, деревянный, тесный, невысокий и бедный.

Но постройка была начата без законного разрешения и по

этому запрещена постановлением правительства, по кото

рому вся Пюхтицкая гора с недостроенной на ней кирхой

приобреталась в собственность Русской Православной

Церкви. В 1891 на горе была основана Успенская женская

община, а в 1892 в праздник Успения освящен обширный,

перестроенный из кирхи Успенский храм, а сама община

переименована в Пюхтицкий монастырь. Первым покро

вителем монастыря был св. Иоанн Кронштадтский.

Перед 1917 в обители были: больница для женщин

и детей; амбулаторная община; состоящая под покрови

тельством Российского общества Красного Креста общи

на сестер милосердия; богадельня для престарелых и убо

гих; приют для девочек православного вероисповедания

и 2-классная школа на 85 чел. без различия пола и вероис

поведания, с общежитием для мальчиков и девочек.

Святыней монастыря кроме Пюхтицкой иконы Бо

жией Матери был также образ Божией Матери «У источ

ника». В обители был построен Успенский собор, появ

ление которого было предсказано св. прав. Иоанном

Кронштадтским.

При монастыре был Гефсиманский скит, построен

ный на безвозмездно уступленном участке Вихтизбий

ской казенной лесной дачи. В скиту был 1 деревянный

храм. Живущие в нем сестры исполняли скитское прави

ло прп. Пахомия Великого.

В г. Ревеле находилось подворье монастыря с камен

ным Введенским храмом (1901).

После 1917 монастырь подвергался гонениям эстон

ских и советских властей.

В 1991 Пюхтицкая обитель отметила свое 100-летие.

Здесь свято хранится память о 2 великих блаженных ста

рицах — рясофорной послушнице Елене и монахине

Екатерине. В 1990-е монастырь стал ставропигиальным.

В настоящее время у Пюхтицкого монастыря есть

скит и подворье. Скит Пюхтицкого монастыря находит

ся в Московской обл., Одинцовском р-не, с. Юдино.

Скитский храм с престолами в честь Преображения Гос

подня и Владимирской иконы Божией Матери.

Подворье Пюхтицкого монастыря в Москве с 1994 —

храм свт. Николая в Звонарях. Этот храм в слободе крем

левских звонарей и сторожей известен с XVI в. Ныне су

ществующий храм в стиле барокко построен в 1760–62,

освящен в 1781 как домовый при усадьбе гр. И. И. Ворон

цова. Трапезная, колокольня и ограда построены

в н. XIX в. Храм был закрыт в 1933, до последнего време

ни принадлежал Московскому архитектурному институту.

Престолы: главный — Благовещения Пресвятой Бого

родицы; правый придел — Усекновения главы Иоанна

Предтечи, левый — свтт. Николая и Алексия; малый правый

придел — прп. Сергия Радонежского и свт. Димитрия Рос

товского; малый левый придел — Успения Божией Матери.

Святынями Пюхтицкого подворья являются: чтимые

иконы Божией Матери «Взыскание погибших», «Успение

Божией Матери», чтимая икона свт. Николая, мощевик

с частицами мощей более чем 140 святых.

ПЯТИГОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Петер

бургская губ. Находился в Царскосельском у. на мызе Ма

рьино, пожертвованной местным благотворителем Баба

новым. Первоначально он был основан в 1884 на мызе

Вохоново, пожертвованной дворянином Платоновым,

и существовал под именем Мариинского Вохоновского

скита, а затем — монастыря. Но в 1900 он был переведен

на мызу Марьино и назван Пятигорским Богородицким,

а в Вохонове остался и существовал до 1917 Вохоновский

Мариинский монастырь. При обители был 1 храм, в честь

иконы Божией Матери «Утоли моя печали». При совет

ской власти монастырь был разграблен и разрушен.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА (День Св. Троицы), православный

праздник. Называется Пятидесятницей потому, что сошес

твие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидеся

тый день по Воскресении Христовом. Праздник христиан

ской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество:

во славу Пресвятой Троицы и во славу Пресвятого Духа,

видимо сошедшего на апостолов и запечатлевшего новый

вечный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Цер

ковь посвящает преимущественно во славу Пресвятой

Троицы и этот день в народе называется Троицыным

днем, а второй, т. е. понедельник, — во славу Духа Пре

святого, отчего и называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь начинает

по обыкновению вечерним богослужением в Троицын день.

На сем богослужении с коленопреклонением читаются три

умилительные молитвы Василия Великого, в которых мы ис

поведуем грехи наши пред Отцем Небесным и ради Великой

Жертвы Сына Его испрашиваем помилования, просим так

же Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Ду

ха в просвещение и утверждение душ наших и, наконец,

молимся об усопших отцах и братиях наших, да упокоит их

Господь в месте светле, злачне и покойне.

В праздник Пятидесятницы принято украшать храм

и свои жилища березовыми ветвями и цветами и самим сто

ять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ

в этот день зеленью и цветами бывает, вопервых, исповеда

нием зиждительной силы Животворящего Духа, а вовто

рых, — должным посвящением Ему начатков весны.

ПЯТИНА — см.: ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659

2. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .679

3. КОНЦЕПЦИЯ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .721

4. ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . .731

5. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .744

6. ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .759

7. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ . . . . . . . . . . . . .814

8. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .818

9. АКТ О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ ЦЕРКВЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826

СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Русская Православная Церковь является многона

циональной Поместной Автокефальной Церковью, на

ходящейся в вероучительном единстве и молитвеннока

ноническом общении с другими Поместными Право

славными Церквами.

2. Входящие в Русскую Православную Церковь Само

управляемые Церкви, Экзархаты, епархии, Синодальные

учреждения, благочиния, приходы, монастыри, братства,

сестричества, Духовные учебные заведения, миссии,

представительства и подворья (далее по тексту Устава

именуемые «канонические подразделения») каноничес

ки составляют Московский Патриархат.

«Московский Патриархат» — другое официальное

наименование Русской Православной Церкви.

3. Юрисдикция Русской Православной Церкви прос

тирается на лиц православного исповедания, проживаю

щих на канонической территории Русской Православ

ной Церкви: в России, Украине, Белоруссии, Молдавии,

Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве,

Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а так

же на добровольно входящих в нее православных, про

живающих в других странах.

4. Русская Православная Церковь при уважении и со

блюдении существующих в каждом государстве законов

осуществляет свою деятельность на основе:

а) Священного Писания и Священного Предания;

б) канонов и правил святых апостолов, святых Все

ленских и Поместных Соборов и святых отцов;

в) постановлений своих Поместных и Архиерейских

Соборов, Священного Синода и Указов Патриарха Мос

ковского и всея Руси;

г) настоящего Устава.

5. Русская Православная Церковь зарегистрирована

в качестве юридического лица в Российской Федерации

как централизованная религиозная организация.

Московская Патриархия и иные канонические под

разделения Русской Православной Церкви, находящиеся

на территории Российской Федерации, регистрируются

в качестве юридических лиц как централизованные или

местные религиозные организации.

Канонические подразделения Русской Православной

Церкви, находящиеся на территории иных государств,

могут быть зарегистрированы в качестве юридических

лиц в соответствии с существующими в каждой стране

законами.

6. Русская Православная Церковь имеет иерархичес

кую структуру управления.

7. Высшими органами церковной власти и управле

ния являются Поместный Собор, Архиерейский Собор,

Священный Синод во главе с Патриархом Московским

и всея Руси.

8. В Русской Православной Церкви действует церков

ный суд в трех инстанциях:

а) епархиальный суд;

б) общецерковный суд;

в) суд Архиерейского Собора.

9. Должностные лица и сотрудники канонических

подразделений, а также клирики и миряне не могут обра

щаться в органы государственной власти и в граждан

ский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной

жизни, включая каноническое управление, церковное

устройство, богослужебную и пастырскую деятельность.

10. Канонические подразделения Русской Право

славной Церкви не ведут политической деятельности

и не предоставляют свои помещения для проведения по

литических мероприятий.

II. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР

1. В Русской Православной Церкви высшая власть

в области вероучения и канонического устроения при

надлежит Поместному Собору.

2. Сроки созыва Поместного Собора определяются Ар

хиерейским Собором. В исключительных случаях Помест

ный Собор может быть созван Патриархом Московским

и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом.

Поместный Собор состоит из архиереев, представи

телей клира, монашествующих и мирян, в количестве

и порядке, определяемых Архиерейским Собором.

Ответственность за подготовку Поместного Собора

несет Архиерейский Собор, который разрабатывает, пред

варительно одобряет и вносит на утверждение Поместно

го Собора программу, повестку дня, регламент заседаний

и структуру этого Собора, а также принимает иные реше

ния, относящиеся к проведению Поместного Собора.

В случае, если Поместный Собор созывается Патри

архом Московским и всея Руси (Местоблюстителем)

и Священным Синодом, предложения о программе, по

вестке дня, регламенте заседаний и структуре Поместно

го Собора утверждаются Архиерейским Собором, заседа

ние которого в обязательном порядке должно предшест

вовать Поместному Собору.

3. Членами Собора являются епархиальные и викар

ные архиереи Русской Православной Церкви по своему

положению.

4. Процедура избрания на Собор делегатов от клира,

монашествующих и мирян и их квота устанавливаются

Архиерейским Собором.

В исключительных случаях процедура избрания

на Собор делегатов от клира, монашествующих и мирян

и их квота устанавливаются Священным Синодом с по

следующим утверждением Архиерейским Собором.

5. Поместный Собор:

а) истолковывает учение Православной Церкви

на основе Священного Писания и Священного Преда

ния, сохраняя вероучительное и каноническое единство

с Поместными Православными Церквами;

б) решает канонические, богослужебные, пастырские

вопросы, обеспечивая единство Русской Православной

УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

660 УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Церкви, сохранение чистоты православной веры, хрис

тианской нравственности и благочестия;

в) утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои

постановления, касающиеся церковной жизни, в соот

ветствии с п. 5 пп. «а», «б» настоящего раздела;

г) утверждает постановления Архиерейского Собора,

относящиеся к вероучению и каноническому устройству;

д) канонизирует святых;

е) избирает Патриарха Московского и всея Руси

и устанавливает процедуру такого избрания;

ж) определяет и корректирует принципы отношений

между Церковью и государством;

з) выражает в необходимых случаях озабоченность

проблемами современности.

6. Председателем Собора является Патриарх Москов

ский и всея Руси, в отсутствие Патриарха — Местоблюс

титель Патриаршего Престола.

7. Кворум Собора составляет 2/3 законно избранных

делегатов, включая 2/3 архиереев от общего числа иерар

хов — членов Собора.

8. Собор утверждает повестку дня, программу, регла

мент проведения заседаний и свою структуру, а также из

бирает простым большинством присутствующих членов

Собора Президиум, Секретариат и формирует необходи

мые рабочие органы.

9. Президиум Собора состоит из Председателя (Пат

риарха Московского и всея Руси или Местоблюстителя)

и двенадцати членов в архиерейском сане. Президиум ру

ководит заседаниями Собора.

10. Секретариат Собора состоит из Секретаря в архи

ерейском сане и двух помощников — клирика и мирянина.

Секретариат несет ответственность за обеспечение членов

Собора необходимыми рабочими материалами и за ведение

протоколов заседаний. Протоколы подписываются Пред

седателем, членами Президиума и Секретарем.

11. Собор избирает председателей (в архиерейском

сане), членов и секретарей учрежденных им рабочих ор

ганов простым большинством голосов.

12. Президиум, Секретарь и председатели рабочих

органов составляют Соборный Совет.

Соборный Совет является руководящим органом Со

бора. В его компетенцию входит:

а) рассмотрение возникающих вопросов по повест

ке дня и внесение предложений о порядке их изучения

Собором;

б) координация всей деятельности Собора;

в) рассмотрение процедурных и протокольных во

просов;

г) административнотехническое обеспечение нор

мальной деятельности Собора.

13. Все архиереи — члены Собора составляют Архи

ерейское Совещание. Совещание созывается Председате

лем Собора по его инициативе, по решению Совета Собо

ра или по предложению не менее 1/3 архиереев. В задачу

Совещания входит обсуждение тех постановлений Собо

ра, которые имеют особую важность и которые вызывают

сомнения с точки зрения соответствия Священному Пи

санию, Священному Преданию, догматам и канонам,

а также поддержания церковного мира и единства.

Если какоелибо решение Собора или его часть от

вергаются большинством присутствующих архиереев, то

оно выносится на повторное соборное рассмотрение.

Если же и после этого большинство присутствующих

на Соборе иерархов его отвергнут, то оно теряет силу со

борного определения.

14. Открытие Собора и его ежедневные заседания

предваряются совершением Божественной литургии или

другого соответствующего уставного богослужения.

15. Заседания Собора возглавляет Председатель или,

по его предложению, один из членов Президиума Собора.

16. В открытых заседаниях Собора помимо его членов

могут принимать участие приглашенные богословы, спе

циалисты, наблюдатели и гости. Степень их участия опре

деляется регламентом, но в любом случаев они не имеют

права участвовать в голосовании. Предложение о проведе

нии закрытого заседания вправе вносить члены Собора.

Примечание: избрание Патриарха Московского и всея

Руси проводится в закрытом заседании.

17. Решения на Соборе принимаются большинством

голосов, за исключением особых случаев, оговоренных

принятым Собором регламентом. Когда имеет место ра

венство голосов при открытом голосовании, то перевес

дает голос Председателя. При равенстве голосов в случае

тайного голосования проводится повторное голосова

ние.

18. Все официальные документы Собора подписыва

ют Патриарх Московский и всея Руси (Местоблюсти

тель), члены Президиума и Секретарь.

19. Постановления Собора входят в силу сразу после

их принятия.

III. АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР

1. Архиерейский Собор является высшим органом

иерархического управления Русской Православной Цер

кви и состоит из епархиальных архиереев, а также викар

ных архиереев, возглавляющих Синодальные учрежде

ния и Духовные академии или имеющих каноническую

юрисдикцию над подведомственными им приходами.

Иные викарные епископы могут участвовать в заседа

ниях Архиерейского Собора без права решающего голоса.

2. Архиерейский Собор созывается Патриархом Мос

ковским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным

Синодом не реже одного раза в четыре года и в преддве

рии Поместного Собора, а также в исключительных слу

чаях, предусмотренных, в частности, п. 20 раздела V на

стоящего Устава.

По предложению Патриарха Московского и всея Ру

си и Священного Синода или 1/3 членов Собора — епар

хиальных архиереев может быть созван внеочередной

Архиерейский Собор, который в таком случае собирает

ся не позднее, чем через шесть месяцев после соответст

вующего синодального решения или обращения группы

архиереев к Патриарху Московскому и всея Руси и Свя

щенному Синоду.

3. Священный Синод несет ответственность за подго

товку Архиерейского Собора.

4. В обязанности Архиерейского Собора входит:

а) хранение чистоты и неповрежденности православ

ного вероучения и норм христианской нравственности;

б) принятие Устава Русской Православной Церкви

и внесение в него изменений и дополнений;

в) хранение догматического и канонического единст

ва Русской Православной Церкви;