Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

641ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

нителем, калом блудным, прескверным сатаною, змием

стоглавым, пищей вечного огня, новым Арием, злым

Манентой, сатаниным первенцем, прескверным сквер

нителем других содомскими сквернами, пагубным зми

ем, обжорой и пьяницей, по жизни свиньей, гонителем

православных. Иосиф удивляется, как еще терпит земля

таких. Из одного этого перечня названий видно, какими

глазами Иосиф Волоцкий и русские люди этого времени

смотрели на жидовствующих. Это, по их понятию, самые

безнравственные, самые вредные люди, которые стара

ются развратить общество и в религиозном, и в нравст

венном отношении. П. Грандицкий

ПРОСВЕЩЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЕ, отложение дел

плоти, просветление души благодатью и изменение жизни.

Это «последование Духу, общение со Словом, исправле

ние создания, потопление греха, причастие света, рассе

яние тьмы. Просвещение есть колесница, возносящаяся

к Богу, сопутствование Христу, подкрепление веры, со

вершение ума, ключ Царствия Небесного, перемена

жизни, снятие рабства, разрешение от уз, претворение

состава. Просвещение — лучший и величественнейший

из даров Божьих» (Григорий Богослов).

ПРОСВИРНЯ (просфорня), лицо, изготовляющее прос

форы для церкви. Просвирни обычно назначались

из вдов и сирот женского пола духовного звания и входи

ли в штат причта на правах его члена. В 1869 особая штат

ная должность просвирни (в епархиальном ведомстве)

уничтожена, т. к. заведование изготовлением просфор

было передано непосредственно священнику, а им пору

чалось предпочтительно вдовам священнослужителей.

ПРОСКОМИДИЯ, первая часть литургии. Происходит

от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все

нужное для совершения литургии, поэтому и самый хлеб,

употребляемый на ней, называется просфорою, что зна

чит «приношение». Хлеб (просфора) должен быть квас

ной (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь

Иисус Христос для совершения таинства св. Причащения

взял квасной, а не пресный хлеб. Просфора должна быть

круглой и состоять из двух частей в образе двух естеств

Иисуса Христа — Божеского и человеческого; на верхней

части просфоры имеется печать с изображением креста

и по углам его — начальных букв имени Христа Спасите

ля: ИС. ХР. — и греческого слова: НИКА, что означает:

«Иисус Христос побеждает». Вино для таинства требуется

виноградное, красное, потому что красный цвет напоми

нает цвет крови; вино смешивается с водой в воспомина

ние того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте

истекли кровь и вода. Для проскомидии употребляются

пять просфор в воспоминание чудесного насыщения

Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек, како

вое обстоятельство дало Иисусу Христу повод учить народ

о духовном насыщении и о нетленной, духовной пище,

подаваемой в таинстве св. Причащения (Ин. 6, 22–58).

Но, собственно, для причащения употребляется одна

просфора (Агнец), по слову апостола: «Один хлеб, и мы

многие — одно тело; ибо все причащаемся от одного хле

ба» (1 Кор. 10, 17), а потому по своей величине эта прос

фора должна соответствовать числу причастников.

ПРОСФОРА, в древности так назывались приношения

христиан, часть которых служила для евхаристии, остатки

для «вечери любви» после литургии. С обособлением «ве

чери любви» от литургии просфорой стал называться толь

ко хлеб, употребляемый для совершения евхаристии. Этот

хлеб издревле имел форму сплюснутого кружка с оттисну

тым сверху изображением Креста. Позже при Кресте яви

лась надпись IC. XC. N. K., очень схожая с надписью

на знамени Константина Великого; в той и другой имеются

слова NIKA. Надпись на просфоре древнее, чем на зна

мени. У сирийцев и египтян печать на просфоре представ

ляла несколько больших посередине и много малых изоб

ражений Креста по краям в форме Х и †. Приносились

также евхаристийные хлебы с печатью приносившего их

лица. На Востоке евхаристийный хлеб употреблялся толь

ко квасный, а не пресный; в VI в. Арльский Собор поста

новил, чтобы внешний вид его был совершенно одинаков

во всех церквах целой провинции. Просфора, существо

вавшая в России как в XVIII–XIX вв., так и в наше время,

состоит из 2 наложенных один на другой кружков; на верх

нем — печать, изображающая четырехконечный Крест

со словами IC. XC. NI. KA, введенная окончательно

в практику Московским Собором 1667. Для единоверчес

ких церквей разрешалась печать с восьмиконечным Крес

том. Некоторым церквам, особенно монастырям, в виде

исключения разрешалось иметь печати для просфор с др.

изображениями (святого или праздника, в честь которого

сооружен храм). Просфоры изготовляются только из пше

ничной муки, замешаны должны быть на чистой воде без

примесей, не должны быть смазываемы маслом или яйца

ми, должны быть сделаны из квасного, а не пресного тес

та, а также не быть черствыми или покрытыми плесенью.

Желающие принести от себя просфору на проскомидию

о здравии или молитве о своих присных могут покупать их

в церкви же перед литургией.

ПРОТОДИАКОН, 1-й или главный диакон в епархии,

обыкновенно при кафедральном соборе епархиального

города. Протодиаконами до 1917 назывались также диа

коны придворного ведомства. По особому усмотрению

архиерея звание протодиакона получали в виде награды.

Кафедральный протодиакон — одно из главных лиц при

священнослужении епископа. Отличие его в облачении:

орарь носит на одном плече, но застегнутым посередине

на противоположной стороне.

ПРОТОИЕРЕЙ, 1й в ряду священников при соборной

церкви, ее настоятель. Часто звание протоиерея жалуется

священникам как личное почетное отличие. Прото

иерей, занимающий штатное место при соборной церк

ви, получает б^ольшую, по сравнению с остальными свя

щенниками этой церкви, часть из братских доходов.

ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ (Сионские

протоколы), программа завоевания мира иудеями-талму

дистами, ставящая целью низвержение всех христианских

монархий и водворение на их месте царя-иудея — анти

христа. Для достижения этих целей заговорщики допуска

ют любые, самые подлые и жестокие методы — убийства,

обман, шантаж, подкуп, запугивание, разврат.

Документ этот был составлен во 2-й пол. XIX в.,

по-видимому, в одной из масонских лож ордена Мем

фис-Мицраим. Однако предысторией протоколов явля

ется вся история талмудического иудаизма. Они вобрали

в себя квинтэссенцию 2-тысячелетней борьбы иуде

ев-талмудистов против Христа и христианской цивилиза

ции за установление господства над человечеством и фи

642 ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

зического уничтожения всех, противостоящих воле «из

бранного» народа. Проведенные исследования показыва

ют, что Сионские протоколы являются не чем иным, как

вольным переложением самых сокровенных мест Талмуда

(систематизированных в сборнике Шулхан-Арух), став

шего для значительной части евреев политической про

граммой взаимоотношений с народами мира.

Суть ее можно вкратце сформулировать следующим

образом.

1. Все, кроме евреев, являются неполноценными су

ществами, равными животным, с которыми можно обра

щаться как заблагорассудится.

2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, кото

рых можно безжалостно эксплуатировать, обманывать,

обирать, преследовать, дискриминировать, грабить, на

силовать и даже убивать.

3. Имущество неевреев является потенциальной соб

ственностью евреев.

4. Евреи — высшие существа, им принадлежит буду

щее, сам «бог» «дает им право» господствовать над чело

вечеством.

5. Все, кто не признает «право» евреев господствовать

над миром, должны быть уничтожены.

Анализ текста Сионских протоколов позволяет сделать

вывод, что они были составлены во Франции. Все основ

ные реалии, факты, события и даже обороты речи свиде

тельствуют о том, что документ формировался во француз

ской политической среде. Как справедливо отмечалось,

частые упоминания об аристократии, о католицизме, о ли

берализме, об образовании (о классическом образовании

и пр.), о республиканском режиме и парламентаризме,

о положении прессы вполне совпадают с положением их

во Франции и нисколько не похожи на положение их в Рос

сии и Германии Кайзера. Более того, мне кажется, что автор

незнаком с положением в Восточной Европе. Иначе он

упомянул бы об упреках, обыкновенно делаемых евреям

этих стран: там еврей бывает одновременно кабатчиком

и ростовщиком и он убивает, как говорят, «водкой и про

центами». Согласно протоколам, именно во Франции будет

находиться центр, откуда иудейский царь и мировое прави

тельство станут управлять человечеством. Формы же управ

ления, хотя бы на первых этапах, тоже предлагались фран

цузские. «Государственный совет, — говорится в протоколе

№ 11, — явится как поддерживатель власти правителя: он,

как показала часть законодательного корпуса, будет как бы

комитетом редакции звонков и указов правителя.

Итак, вот программа новой готовящейся конституции.

Мы будем творить закон, право и суд: 1) под видом пред

ложений законодательному корпусу; 2) указами президен

та под видом общих установлений, постановлений сената

и решений государственного совета, под видом министер

ских постановлений; 3) а в случае наступления удобного

момента — в форме государственного переворота».

Несмотря на то, что в Сионских протоколах совер

шенно отчетливо прослеживаются иудейско-талмуди

ческие, расистские, человеконенавистнические принци

пы отношения к гоям, «неизбранным», документ этот

по своей форме скорее масонский, чем чисто иудейский.

Иудейские вожди обязательно бы настаивали на уста

новлении своих исторических форм правления и никог

да не согласились бы организовать центр мирового пра

вительства во Франции, а не в Эрец-Исраель, согласно

мессианским ожиданиям иудеев.

В Сионских протоколах нет ни одной ссылки

ни на Тору, ни на Талмуд или раввинскую литературу,

ни разу не упоминаются ни Эрец-Исраель, ни Палести

на, ни сионизм.

Тем не менее чисто иудейская идеология и образ мыс

ли в Сионских протоколах прослеживаются всюду.

Протокол № 11: «Бог даровал нам, своему избранно

му народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех сла

бости нашей и оказалась вся наша сила, которая теперь

привела нас к порогу всемирного владычества».

Протокол № 14: «Когда мы воцаримся, нам нежела

тельно будет существование другой религии, кроме на

шей о едином боге, с которым наша судьба связана на

шим избранничеством и которым наша судьба объедине

на с судьбами мира <…> Никто никогда не станет обсуж

дать нашу веру с ее истинной точки зрения, т. к. ее никто

основательно не узнает, кроме наших, которые никогда

не посмеют выдать ее тайны».

Последняя фраза, по-видимому, объясняет, почему

в протоколах не обсуждаются вопросы иудейской веры

и талмудические понятия.

Ограниченное использование чисто иудейских терми

нов, имен и названий при изложении коренных иудейских

задач свидетельствует о том, что составители Сионских

протоколов рассматривали их как переходный документ,

предназначенный для ознакомления преимущественно

в масонских ложах. Не раскрывая всех религиозных задач

и тайных замыслов иудейских вождей, Сионские протоко

лы служат популяризации идей завоевания мирового гос

подства среди духовных союзников иудаизма, т. е. масонов.

История появления Сионских протоколов в России

окутана глубокой тайной и полна противоречивых вер

сий. Это объясняется зловещим характером документа.

Русские люди, которым впервые удалось получить его,

не без основания опасались не только за свою жизнь,

но и за судьбу своих близких и друзей.

Первые издатели документа намеренно окутали ис

точник его появления туманом дезинформации.

Первый публикатор Сионских протоколов — Ф. П. Сте

панов в 1895–97 не сделал никакого предисловия к изда

нию и только спустя 30 лет оставил письменное свидетель

ство, что получил их от чернского уездного предводителя

дворянства А. Н. Сухотина. Последний же взял их у одной

знакомой дамы (фамилии ее он не назвал), проживавшей

в Париже, которая, в свою очередь, нашла их у своего при

ятеля, кажется из евреев, тайно перевела и привезла в Рос

сию. Из этого следует, что похититель Сионских протоко

лов и их первый переводчик — одно и то же лицо.

В 1903 Сионские протоколы выходят в России массо

вым тиражом в газете «Знамя». Издатель ее П. Крушеван

снабдил публикацию предисловием «От переводчика», где

писал: «Изложенные протоколы написаны сионскими

представителями (не смешивайте с представителями сио

нистского движения) и выхвачены из целой книги прото

колов, все содержание которой переписать не удалось

по случаю краткости времени, данного на прочтение их

переводчику этих протоколов». Т. о., так же, как и в свиде

тельстве Степанова, у Крушевана и похититель Сионских

протоколов, и переводчик выступают в одном лице.

643ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

Самый авторитетный издатель Сионских протоко

лов — С. А. Нилус дает две версии появления их в России.

I. В книге «Великое в малом» Нилус пишет: «В 1901 го

ду мне удалось получить в свое распоряжение от одного

близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, руко

пись, в которой с необыкновенной отчетливостью и яснос

тью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны

еврейско-масонского заговора, имеющего привести от

ступнический мир к неизбежному для него концу. Лицо,

передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она пред

ставляет собой копию-перевод с подлинных документов,

выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших

и наиболее посвященных руководителей франкмасонства

после одного из тайных заседаний «посвященных» где-то

во Франции… Эту рукопись под общим заглавием «Прото

колы собраний Сионских мудрецов» я и предлагаю желаю

щим видеть, и слышать, и разуметь».

II. В третьем издании Сионских протоколов — в книге

«Близ есть, при дверех…» — Нилус излагает это несколько

иначе: «В 1901 году удалось получить в свое распоряжение

одну рукопись… Рукопись эта была озаглавлена «Прото

колы собраний Сионских мудрецов» и передана мне по

койным чернским уездным предводителем дворянства,

впоследствии Ставропольским вице-губернатором Алек

сеем Николаевичем Сухотиным… Попутно Сухотин сооб

щил мне, что он, в свою очередь, рукопись эту получил

от одной дамы, постоянно проживавшей за границей, что

дама эта — чернская помещица (он называл, помнится,

и фамилию, да я забыл) и что она добыла ее каким-то весь

ма таинственным путем (едва ли не похищением). Говорил

Сухотин и о том, что один экземпляр этой рукописи эта

дама передала по возвращении своем из-за границы Сипя

гину, бывшему в то время министром внутренних дел,

и что Сипягина вслед убили…»

Широкое распространение Сионских протоколов

в России в 1905–07 объяснялось не только трагическими

событиями войны и революции, но прежде всего тем, что

многие русские люди, обладая православным сознанием,

сразу же увидели в них не просто политический доку

мент, а религиозное предостережение о приближающем

ся «торжестве Израиля, или грядущем в мире антихрис

те». Публикация Сионских протоколов в России носила

не политический, а религиозный характер и была на

правлена не на противостояние какому-либо народу,

а на борьбу с грядущим антихристом, силами зла и сата

низма. Именно так понимали значение Сионских прото

колов русские святые и подвижники ХХ в., благословив

шие их публикацию и распространение в России.

Публикация Сионских протоколов в книге С. А. Ни

луса «Великое в малом» была благословлена великим рус

ским святым и прозорливцем Иоанном Кронштадтским.

Без духовной поддержки Иоанна Кронштадтского книги

Нилуса могли бы и не увидеть свет. Как отмечает совре

менник, «сам Нилус не верил в возможность интереса

читателей к его книгам. Под влиянием такого уныния

и пессимизма он мог и не написать своего знаменитого

труда. Но именно для устранения этого препятствия див

ный прозорливец о. Иоанн уверенно предсказывает ему

успех: «Пиши, твои книги будут покупаться и читаться».

Эти слова сказаны в февр. 1906, когда революционный

мрак и буря покрывали всю Россию… Вот это благодат

ное и могущественное слово о. Иоанна есть пример той

соборности в труде Нилуса… без которой и самого труда,

несомненно, не появилось бы…».

Св. Иоанн Кронштадтский с душевной теплотой от

носился к Нилусу и его верной помощнице и жене. «Пе

редай (им. — О. П.), — говорил он своей духовной доче

ри Г. Лобовиковой, — что я их крепко люблю. Хорошо

Нилус пишет: я с великим удовольствием прочитал его

сочинения. Его сочинения — чистый алмаз». «Передай

ему (Нилусу. — О. П.), — говорил святой той же Лобови

ковой, — что я глубоко, глубоко уважаю его и люблю его

любовью брата во Христе».

«Батюшка, — рассказывала о Нилусах Иоанну Кронш

тадтскому Г. Лобовикова, — ведь они оба очень хорошие,

религиозные и гостеприимные. А батюшка (Иоанн

Кронштадтский. — О. П.) говорит: «От хорошего дере

ва — хорошие плоды». Батюшка, говорю, благословите

их. Он снял шляпу, перекрестился и говорит: «Бог их бла

гословит». Да я еще ему говорю, что С. А. Нилус еще три

тетради написал и будет издавать. Скажи — скорее бы из

давал да мне прислал почитать».

Свмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Москов

ский и Коломенский, в тяжелые для России времена окт.

1905 распорядился прочитать во всех московских церквах

составленное им слово «Что нам делать в эти тревожные

наши дни?». В этом слове священномученник рассказал

православным людям Москвы о преступных антихристи

анских замыслах составителей Сионских протоколов.

«Главное гнездо их за границей, — сообщал пастве Мос

ковский митрополит, — они мечтают весь мир поработить

себе; в своих тайных секретных протоколах они называют

нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал, говорят

они, образ человеческий, только для того, чтобы им, яко

бы избранникам, не противно было пользоваться наши

ми услугами… С сатанинской хитростью они ловят в свои

сети людей легкомысленных, обещают им рай земной,

но тщательно укрывают от них свои затаенные цели, свои

преступные мечты. Обманув несчастного, они толкают

его на самые ужасные преступления якобы ради общего

блага и действительно обращают его в послушного раба.

Они всячески стараются вытравить из души или по край

ней мере извратить святое Учение Христово».

Слово митр. Владимира, зачитанное в московских

церквах и содержавшее оценку Сионских протоколов,

произвело сильнейшее впечатление на православных

людей. Сам владыка выступил с этим словом в Успенском

соборе Московского Кремля. Закончил он свою пропо

ведь такими словами: «Братья возлюбленные! Чада Рус

ской земли! В те дни, когда мы вспоминаем, как Матерь

Божия по молитвам предков наших спасла землю Рус

скую в тяжелую годину междуцарствия, как освободила

Она нашу первопрестольную Москву Своею иконою Ка

занской от нашествия поляков и литовцев, — сегодня

прольем пред Нею и Ее Божественным Сыном пламенные

мольбы о спасении Родной Земли нашей от крамольни

ков. Поплачем пред Нею о грехах наших. Помолимся Ей

о несчастных братьях наших, смутой увлеченных на по

гибельный путь». Давая оценку Сионским протоколам,

владыка прямо связывал чудовищные планы их составите

лей с революционными событиями в России, рассматри

вал возникшую смуту не с политических, а с религиозных

644 ПРОТОПРЕСВИТЕР

позиций, призывал православных людей выполнить свой

долг перед Богом и стать «на брань с антихристом».

С этих же позиций рассматривает Сионские протоко

лы и др. выдающийся православный иерарх того времени,

архиепископ Никон Рождественский. Как следует из его

дневников, Сионские протоколы стоят в прямой связи

с тайной беззакония, делом антихриста и суть плоды рабо

ты «сонмища сатаны», о котором говорится в Апокалип

сисе (2, 9). Вчитываясь в этот документ, писал Никон

Рождественский, «нельзя не прийти к заключению, что

это действительно не есть работа одного лица, а произве

дение не одного даже поколения врагов Церкви, хитрых,

лукавых, в числе коих были люди незаурядного ума

и крепкой воли, — люди, притом не имеющие ни одной

искры христианских начал нравственности, готовые

на все, чтобы достигнуть своей цели. А их цель — основа

ние всемирного царства под главенством своего царя. Все

это очень похоже на заветные мечты иудеев о всемирном

своем царе, а по учению свв. отцов — антихристе. Прото

колы сплошь проникнуты иудейским духом, иудейским

идеалом. С другой стороны, в то же русло вливается тем

ная струя буддийских бредней, дабы еще больше замутить

течение жизни всего человечества, и странное дело: идеа

лы буддистов каким-то образом сплетаются с идеалами

иудеев. Казалось бы, что общего между иудеем и буддис

том? Но они идут рука об руку к общей цели. Ясно, что

у них общий вождь — враг Бога и людей. Это он подготов

ляет путь своему ставленнику — антихристу».

Самоотверженный труд С. А. Нилуса благословлял

и поддерживал святой оптинский старец Варсонофий.

В течение 1907–12 оптинский святой был духовником

Нилуса, разделяя с ним его позицию, высказанную

в комментариях к Сионским протоколам.

За столетие Сионские протоколы были изданы сот

ни раз почти на всех языках мира. По объему массовых

тиражей они стали одной из самых читаемых книг на

шего времени.

В к. ХХ — н. ХХI в., когда многое из того, о чем гово

рилось в Сионских протоколах, воплотилось в жизнь,

практически невозможно оспаривать их правоту. Сион

ские протоколы, пожалуй, единственный исторический

документ, который с неоспоримой точностью раскрыва

ет смысл современных событий.

Лит.: Нилус С. А. Близ есть, при дверех. М., 1993; 1996;

2000; 2005 и др.; Лютостанский И. Талмуд и евреи. В 6 книгах.

СПб., 1902–1907; Он же. Криминальная история иудаизма.

М., 2005; Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М.,

1999; 2005; 2006. О. Платонов

ПРОТОПРЕСВИТЕР, в России до 1917 высшее звание

белого духовенства. Протопресвитеров в России было 4:

1) протопресвитер Большого придворного собора в Пе

тербурге, заведовал придворным духовенством, числился

также протопресвитером Московского Благовещенского

собора, часто он состоял и духовником Их Императорских

Величеств, назначался Высочайшей властью указом Си

ноду, на богослужениях в присутствии Высочайших Особ

занимал 1-е место после архиереев. При нем была канце

лярия для делопроизводства по назначениям на места, он

принимал метрические книги от придворных священни

ков, заведовал богадельней для вдов придворного духо

венства и т. д.; 2) протопресвитер военного и морского ду

ховенства; 3) и 4) титул протопресвитера носили также

настоятели Успенского и Архангельского соборов в Москве,

но они особых прав и преимуществ не имели.

ПРОХОР ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. в 1107). Ро

дился в Смоленске. Пострижен в Киево-Печерском мо

настыре при игум. Иоанне. Прохор лишил себя ржаного

хлеба, собирал лебеду, растирал ее, пек из нее себе хлеб,

чем и питался, за это и был прозван Лебедником. Прохор

не вкушал ничего, ни овощей, ни вина. В княжение Свя

тополка Изяславича случился голод, лебеды было много.

Прохор раздавал хлеб из лебеды, приготовленный им,

и хлеб был вкусен, но когда его брали тайно у Прохора, то

хлеб оказывался горьким и черным. Точно так же было

с золой, которая оказывалась чистой солью, когда Про

хор раздавал ее нуждающимся. Когда из-за войны между

князьями прекратился привоз соли, князь послал отнять

соль у Прохора, но отнятая соль оказалась золой; ее вы

бросили; по наставлению Прохора народ подобрал ее,

и она оказалась солью. Князь почувствовал к нему после

этого великое уважение. Когда Прохор скончался, князь

своими руками перенес его в пещеру согласно заключен

ному между ними договору. Мощи Прохора почивают

в Антониевой пещере; память его 10/23 февр.

ПРОХОР ПУСТЫННИК И СВЯЩЕННОИНОК

ВАССИАН, преподобные (ск. в 1592). Мощи их покоятся

под спудом на старом погосте в храме Преображения Гос

подня в с. Гладышево Судогодского р-на Владимир

ской обл. Святые иноки подвизались в Прохоровой пус

тыни. После закрытия монастыря на его месте остался

погост, а монастырский храм стал приходским. Верую

щие помнят о святости этого места, а также почитают

и место, где Прохорова пустынь находилась первона

чально, — здесь установлен памятный поклонный крест.

ПРОХОР РОСТОВСКИЙ, епископ Ростовский с 1311

(ск. в 1328), был архимандритом Ярославского Спа

со-Преображенского монастыря. Основал в 1314 Толгский

монастырь, спас в 1322 Ростов от нашествия татар, соста

вил краткое житие св. Петра митрополита и канон ему

(напечатан в Харькове в 1862).

ПРОХОР С ГОРОДЦА (к. XIV–XV вв.), иконописец

и живописец, один из лучших художников Святой Руси.

В 1405 вместе с Феофаном Греком и Андреем Рублевым рас

писал фресками старый Благовещенский собор (не сохра

нился) Московского Кремля. Прохору приписывается

ряд чтимых икон.

ПРОХОРОВ ДЕНЬ, народное название двух дней в году,

посвященных памяти: 1) свв. апостолов из 70 Прохора,

Никанора, Тимона и Пармена, 28 июля/10 авг.; 2) прп.

Прохора Печерского, 10/23 февр. Летний Прохоров день

(Прохор, Прохоры-Пармены) считался праздником куз

нецов. По поверью, в этот день нельзя чтолибо менять,

брать взаймы, отдавать вещи или инструменты во вре

менное пользование. На зимний Прохоров день мужики

собирались на сход.

ПР

P

ОЩА, прощение, разрешение от грехов, духовное

и телесное освобождение от внутренней духовной тяготы

и внешних телесных повреждений. Прощенник — чело

век, чудесно выздоровевший или исцеленный в святом

месте. Прощей называли в народе также какоелибо свя

тое или целебное место, напр. источник, колодец, часов

ню, дерево, камень и т. п. Прощи находились под покро

645ПРОЩЕНИЕ

вительством Параскевы Пятницы, заменившей собой бо

лее древние языческие божества.

ПРОЩАНИЕ, у русских людей прощание при расстава

нии подразумевало взаимное прощение грехов (в связи

с этим «прощай!» до сих пор употребляется при расстава

нии надолго или навсегда в отличие от «до свидания!»).

Ежегодно следовало просить прощения друг у друга в вос

кресенье перед Великим постом, которое потому и назы

валось «Прощеное воскресенье». Д. фон Бухау (1570-е)

сообщал, что русские накануне Великого поста под вечер

«взаимно посещают друг друга, многими поцелуями ис

прашивают прощения в обидах, если какие-нибудь слу

чились, и по причине наступающего Великого поста,

в который они умирают для мира, прощаются при многих

лобызаниях». В Ярославской губ. в н. XX в. «прощаться»

приходили младшие к старшим, нижестоящие к выше

стоящим, причем прощались только родственники или

близкие знакомые. Придя к старшему, младший кланялся

ему в ноги, говоря: «Прости меня, Христа ради, если в чем

согрешил против тебя». На это старший отвечал: «Меня

прости, Христа ради». После этого они целовались.

В Прощеное воскресенье ходили также на кладбище

«прощаться с родителями». См.: Масленица.

Взаимное прощение и утверждение вечной обоюдной

любви высказывалось и при прощании с умершим.

По словам П. Петрея (н. XVII в.), «подходят к гробу роди

тели покойного, братья, сестры, жена, дети, друзья, род

ные и все присутствующие, целуют его на расставанье,

прощаются с ним, потому что дольше ждать ему нечего,

а пора и в дорогу». В Харьковской губ. в первый день Пас

хи ходили до рассвета на кладбище просить прощения

у отца и матери те люди, которых прокляли покойные ро

дители. Считалось, что если в это время в земле раздастся

гул, то это означает, что отец или мать простили свое ди

тя и потому их приняла земля, которая раньше не прини

мала их за грех проклятия.

Еще в н. XX в. старики перед смертью ходили в поле

или просили отнести их туда «с землей и с вольным све

том проститься». На поле старик вставал на своем участ

ке на колени и с крестным знаменьем клал 4 земных по

клона на все 4 стороны. Прощаясь с землей, говорили:

«Мать — сыра земля, прости меня и прими!», а прощаясь

с вольным светом: «Прости, вольный свет-батюшка!»

Чтобы излечиться от болезни, «приставшей» где-нибудь

в дороге, русские отправлялись на перекресток или на то

место, где приключилось несчастье, и говорили: «Прости,

матушка — сыра земля, раба Божия такого-то!» Аналогич

ным образом «прощались» и с водой. В Воронежской губ.

при боли в спине или пояснице кланялись трижды земле,

говоря: «Прости меня, матушка-земля, в чем я согрешил».

В Ярославской губ., если в дороге заболит рука или нога, то

говорили: «Мать — сыра земля, прости меня, Христа ради:

не ты на меня нашла, а я на тебя, без молитвы».

Во Владимирской губ. существовал обряд прощания

с землей перед исповедью. Отправляясь на исповедь, ста

рушка предварительно «прощалась» с домашними, причем

кланялась каждому члену семейства и говорила: «Прости

меня, Христа ради!» После этого шла за ворота на улицу

и крестилась, обернувшись к часовенке; потом творила по

клон на 4 стороны, прося прощения у «хрещеного люда».

Во второй раз женщина творила поклоны на 4 стороны,

но уже «свету вольному», причем произносила: «Уж ты

красно-ясно свет-солнышко, / Уж ты млад-светел государь

месяц, / Вы часты звезды подвосточныя, / Зори утренни,

ноци темныя, / Дробен дождичек, ветра буйные, / Вы

простите меня грешную, / Вдову горюшную неразум

ную…» В покаянном стихе, записанном там же, просили

прощения у солнца красного, месяца, звезд, темной но

ченьки, буйных ветров, бури, темных лесов, «скатчатых»

гор, вольных рек, сырой матушки-земли и др.

Лит.: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета:

Этнографические очерки Л., 1990; Стихи духовные. М., 1991.

Ист.: Топорков А. Л. Прощание // Славянская мифология.

М., 1995.

ПРОЩЕНИЕ, отпущение вины, освобождение от кары,

обязанности, примирение сердцем (В. Даль). Согласно

Евангелию: «Бывайте же друг другу благи, прощающе

друг другу, яко же и Бог во Христе, простил есть вам». Че

ловек, который затаил обиду и собирался мстить за нее,

не встречал сочувствия среди православных русских.

«Мщения русский народ почти не понимает», — записал

С. Я. Дерунов, один из очень внимательных собирателей

этнографических материалов к. XIX в. Признавали либо

непосредственную и открытую реакцию на обиду, либо

прощение вины. В умении простить русские люди дости

гали больших нравственных высот.

Заметным средством очищения нравственной обста

новки в деревне служили обычаи просить прощенья при

определенных обстоятельствах. Обычаи эти были приня

ты как в личных и внутрисемейных делах, так и в общи

не в целом.

Если крестьянин уезжал куда-то надолго, при проща

ньи с близкими он просил у них прощенья. Нередко при

этом низко кланялся каждому из провожавших. Смысл

обычая был в том, чтобы в разлуке не тяготило сознание

вины, чтобы оставшиеся «не поминали лихом», чтобы

очиститься от грехов перед испытаниями, которые, воз

можно, ожидали в дальнем пути.

Такой же смысл вкладывался в обычай, принятый

у женщин, чувствующих приближение родов, — просить

прощенья у всех членов семьи, низко кланяясь им в ноги.

В некоторых местах (материалы Орловского у.) и муж, и же

на считали нужным просить прощенья у мира в том случае,

если женщина долго не могла родить. Собирали ближних

соседок — только женщин; муж молился перед образом,

потом обращался к пришедшим: «Мирушка, православный

народушка! Простите меня!» Потом просила прощенья

у всех роженица. Им отвечали: «Бог простит, и мы туда же».

Прощенье просил у всех своих домашних каждый, от

правляясь в церковь на исповедь: «Простите меня, в чем

согрешил перед вами». Ему отвечали: «Бог простит». Неко

торые, прощаясь с домашними перед исповедью, кланя

лись им в ноги. Потом уже в церкви, прежде чем подойти

к священнику для исповеди, клали «земной поклон пе

ред иконами и три поясных поклона перед молящимися,

испрашивая у них прощенья в своих грехах». Понимание

значения покаяния и способность приносить его сохра

нились в качестве массовых свойств православных рус

ских и в XIX в. и были теснейшим образом связаны с глу

боко укоренившимися в народном сознании понятиями

греха и кары Божией. Исполнение таинства исповеди на

ложило отпечаток на русский национальный характер.

646 ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ

Человек, который с детства бывает на исповеди, — гото

вится к ней, вспоминая свои грехи и каясь в них сначала

мысленно, стремится примириться с обиженными им

и обидевшими его («первее примирися тя опечалив

шим») и затем приносит покаяние Богу, стоя перед свя

щенником, — такой человек умеет и прощать, и просить

прощенья. С др. стороны, и в самом национальном ха

рактере было заложено расположение к пониманию

евангельской идеи покаяния, к восприятию ее.

Рассматривая конфликты, сходка общины стремилась

к тому, чтобы виновный попросил прощенья у обиженного

или у мира в целом. Если человек, совершивший просту

пок, сознается и просит у «общества» (общины) прощенья,

то с него взимали штраф по приговору сходки. Если же он

отрицал свою вину, то штраф назначали в двойном размере.

Широкую возможность помириться после скрытых

или явных ссор, простить друг другу большие и малые оби

ды, снять напряжение, возникшее во взаимоотношениях

в семье или между соседями, давал обычай просить проще

нья в конце Масленицы, в последнее воскресенье перед Ве

ликим постом. Воскресенье это потому и название получи

ло «Прощеный день» или «Прощеное воскресенье».

При наиболее полном проявлении этого обычая про

щенье просили буквально у всех, с кем могли повидаться

в этот день, а также и у умерших близких людей. Называ

лось это «прощаться». В той или иной форме обычай был

распространен у русских крестьян повсеместно.

Четко описал обычай просить прощенья в конце Мас

леницы Василий Кузьмич Влазнев — крестьянин с. Верх

ний Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. В. К. Влазнев

был одним из активнейших корреспондентов Этнографи

ческого бюро кн. Тенишева. В фонде бюро обнаружены

4 дела, состоящие из материалов, присланных Влазневым,

но, возможно, это еще не все его тексты. Василий Кузьмич

в 1880–90-х собирал сведения о народных обычаях «в боль

ших бывших государевых дворцовых селах: Дединове, Лю

бичах, Ловцах, Белоомуте и др.». Влазнев, отвечая на мно

гие вопросы тенишевской программы, рассказал о разных

сторонах крестьянской жизни. По поводу данного обычая

у него сказано в записи 1899 буквально следующее:

«На сырной неделе в воскресенье («прощеное», как здесь

называют) народ ходит на могилы своих родных «прощать

ся с умершими», а после ужина в каждой семье друг с дру

гом прощаются; дети родителям кланяются в ноги, причем

все целуются и на слова «прости меня» отвечают: «Бог тебя

простит, меня прости».

В Пронском у. той же губернии «прощаться» начинали

с субботы: в этот день полагалось зятю с женой и детьми

идти «прощаться» в дом тестя. А в сам «прощеный день», то

есть в воскресенье, здесь принято было ходить всей семьей

с угощением (обычно кренделями или булками) «прощать

ся» к куму и потом к куме (т. е. к крестным родителям сво

их детей). В Егорьевском у. Рязанщины в «прощеное вос

кресенье» после бурного катания на лошадях, качелях, са

лазках и ряженья вечером все «прощались».

Резкий переход от масленичного гулянья к строгим

«прощальным» посещениям родственников и соседей от

мечен и в описании, присланном из Козельского у. Ка

лужской губ. учителем А. Лебедевым. Он рассказывал, как

в «прощальный» день вечером веселье кончается и «посе

ляне ходят по домам, испрашивая прощенье друг у друга».

В этот день «непокорный сын предан воле своего отца,

враждующая невестка — в повиновении своей свекрови».

В описаниях «прощеного воскресенья» (Костромская,

Тверская, Ярославская и др. губернии) есть указание

на всеобщность обычая — ходят «ко всем» «для проща

нья», «ходят один к другому прощаться» и так далее. Но,

например, в Сургутском у. (Зап. Сибирь) обычай сохра

нился к к. XIX в. лишь относительно старшего поколения:

«А в прощеный день ходят прощаться к старшим, а также

и на могилки к родственникам». «Прощанье» со старшими

обычно состояло здесь в том, что молодые супруги (всегда

вместе) к вечеру, после катанья, заворачивали к своим

старшим родственникам, или к родителям, если жили

от них отдельно, или к крестным отцу и матери («здесь

очень уважаемым», замечает наблюдатель), или к дядьям

и «вообще к почтенным и пожилым людям». После непро

должительного угощенья молодые вставали, кланялись

в ноги хозяевам и произносили: «Прости ты меня, Павел

Николаевич» (имя-отчество хозяина или хозяйки). На это

старшие отвечали: «Бог тебя простит, и ты меня прости».

Затем целовались и расставались. М. Громыко

ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ, последний день Масленицы, канун

первого дня Великого поста. В этот день вечером совер

шался смиренный обряд прощения. С закатом солнца,

не давая времени потухнуть вечерней заре, русские люди

ходили из дома в дом и с преклоненною головою, тихим

голосом просили прежде всего прощения у тех, кому чаще

в году наносили обиды и оскорбления, и непременно кла

нялись в ноги, ожидая отпущения прегрешений поцелуем

в уста. Этот вечер называется также в московской средин

ной Руси «прощаньями, проводами», а в северной новго

родской — «целовником» в чисто народном смысле.

В Малороссии последний день масленой — «чорна неди

ля», и к нему приспособлен особый обряд, как осколок

язычества, называемый «колодка, колодай». В понедель

ник Масленицы собирались в корчму, бабы брали полено

или палку, клали на стол, пеленали кусками холста — зна

чит, «колодка родилась», а затем покупали водку и пили.

Это повторялось каждый день в неделю: во вторник ко

лодка крестилась, в среду — веселилась, в четверг — уми

рала, в пятницу — ее хоронили, в субботу — плакали,

в воскресенье молодежь «волочила» ее и бросала.

В Великом Новгороде в этот день приготовляли святи

телю место среди церкви, покрывали его ковром, ставили

кресло с изголовьем и полагали орлец. После вечерни со

вершалось прощение. К этому времени новгородский вла

дыка успевал уже поездить по монастырям, обложившим

город со всех сторон, для поклонения (прощаться). Везде,

заранее предупрежденные о прибытии владыки, монастыр

ские власти в мантиях со крестом и кадилом, всем налич

ным числом иноков встречали его во св. вратах. По выхо

де его из саней предварительный благовест превращался

в звон «во вся». Перед вратами прибывший владыка молил

ся, в церкви творил обычные поклоны и слушал молебен,

который пели настоятели: архимандриты или игумены.

Старших благословлял крестом, остальных — рукою. По

сле обедни, которую слушал, в трапезе он принимал стол

(садился с братиею кушать). После обеда заходил в цер

ковь поклониться св. мощам. В четверг, на сырной неделе,

сами настоятели монастырей приезжали в Новгород для

прощания с перепойными «оловяники» (оловянными со

647ПСАЛОМЩИК

судами с разным вином), и владыка в погребной палате да

вал стол им и Софийскому собору. Каждый получал по ков

шу питья, и святитель прощался, благословляя рукою,

а духовные лица целовали его в клобук.

В Софийском соборе, после вечерни, владыка прикла

дывался («знаменовался») к местным иконам на правой

стороне, потом ходил к прочим придельным иконам,

ко всем мощам и гробам почивших в соборе. Перед ним

шел ключарь с витою свечою, а иподьякон — с лампадою;

за ним следовали московский боярин, воевода, дьяк и на

род. Святитель клал три земных поклона, оборотясь к на

роду, осенял его и читал поучение русского митр. Никифо

ра (1104–21) по списку, приложенному в уставе. Во время

всей церемонии на клиросах пелись покаянные стихиры.

С тою же самою благоговейною мыслью прощения

себе от других и всем от себя в прощеные дни, начинав

шиеся в Москве не с понедельника Масленицы, как

в Новгороде, а с четверга, ходил богомольный москов

ский царь по всем кремлевским и городским монасты

рям и по наиболее почетным монастырским подворьям

(каковы московское Троице-Сергиевское и новгородское

Кирилло-Белозерское). Сначала царь посещал загород

ные обители и в заключение их у гробов родителей про

щался в Новоспасском монастыре. Прощаясь с братиею

и с сестрами, с больничными старцами, государь оделял

всех милостынею. В пятницу или субботу государи из до

ма Романовых прощались у гробов родителей. В воскре

сенье к государю приходил со крестом и св. водою про

щаться патриарх со всеми духовными властями. Затем

царь совершал обряд прощения с чинами дворовыми

и служилыми, а вечером шествовал в Успенский собор, где

патриарх совершал обряд прощения «по чину». Из собо

ра государь заходил в крестовую палату к патриарху, ко

торый встречал его благословением и под руку шел с ним

на обычные места. Потом, после «Достойно» и «приход

ной молитвы», когда патриарх вторично благословлял

государя и всех бояр, садились все по лавкам. И «посидя

немного», государь указывал стольникам нести свое го

сударево питье. «Наложа по три кубка романеи (красного

вина), да ренского (белого вина), да бастры (сладкого, вро

де ликера, привозного из чужих земель), думский дворя

нин сдавал питья стольникам, которые чинно, один

за другим, с кубками в руках входили в палату и подносили

питья патриарху». Святейший отпивал и подносил царю

«всех питей по три кубка». Затем отведывали бояре,

окольничьи и думные люди. Во второй раз царю подноси

ли в золотых ковшах красный мед по три раза, боярам —

по одному. Напоследок в серебряных ковшах «тем же обы

чаем подавали белый мед». После этого те же стольники,

по велению государя, тем же медом обносили других ду

ховных лиц. По окончании этих «прощальных чаш» все

удалялись, и государь, оставаясь наедине с патриархом,

беседовал с ним около получаса. Потом снова входили

бояре, и патриарх, встав с места, говорил «Достойно»

и «прощание», т. е. прощальную молитву «Владыко мно

гомилостиве», затем благословлял государя и весь его чин.

После патриарха государь в Вознесенском монастыре

ивАрхангельском соборе прощался у св. мощей и у гробов

родителей (предков): в первом — с особами женского по

ла; во втором — мужского; затем, в одной из приемных

палат, — с «комнатными людьми», со всеми чинами

и должностными лицами своего двора, жалуя их к руке.

То же самое и в то же время происходило и на половине

царицы, где целовали ее руку: из мужчин — близкие род

ственные лица и весь придворный мужской штат,

а из женщин — верховные боярыни, мамы, постельницы,

мастерицы, мовницы (банщицы) и др. Завершался же

весь этот чин тем же последовательным подвигом, непо

средственно исходящим из завета о прощении и прямо

высказанном в Евангелии словами Спасителя: утром или

вечером ходили к царю начальники приказов с докладом

о колодниках, действительно сидевших в сырых и тем

ных тюрьмах с тяжелыми колодками на шее и плечах. Го

сударь освобождал многих из тех, которые сидели много

лет, и между ними главным образом тех, которые обвиня

лись в неособливо важных преступлениях.

Наступали строгие дни Великого поста. Смолкали

песни, переставали звенеть бубенцы, подвешенные к дро

гам: словно гром свалился с неба и всех разогнал. А меж

ду тем вечерняя заря еще не прогорала и можно было еще

попеть и покататься. Следуют: поклоны в ноги, поцелуи

с мольбою о примирении и прощении. Человеческие не

мощи и укоренившиеся обычаи требовали заговенья.

В прощеный день даже иноку-патриарху полагался

обильный стол, как и служившим при патриаршем дворе:

казначею с начальною братиею, священникам, певчим,

дворянам и всяких чинов дворовым людям, нищим и т. д.

(О прощеном дне у русских крестьян см.: Прощение.)

Н. Степанов

ПРЯЖЕВСКАЯ икона Божией Матери, святыня Горналь

ского Белогорского Николаевского мужского монастыря,

расположенного неда

леко от г. Суджи Кур

ской обл., в XVI в. была

привезена из Греции,

в XVIII в. оказалась

в монастыре, но долго

пребывала в неизвест

ности. Ее почитание

возросло, когда перед

киотом сами собой ста

ли загораться лампады

и свечи, а прихожане за

метили, что по молит

вам к Богородице перед

этой святой иконой

многие больные люди

получали исцеление.

Впервые крестные ходы

с Пряжевской иконой

Богородицы были про

ведены в к. XIX в. и бы

ли посвящены чудесному избавлению от гибели государя

Александра II, на жизнь которого покушались народо

вольцы. Сейчас крестные ходы с Пряжевской иконой

идут от Суджи до Мирополья на Украине.

Празднуется 29 июня и в 10-ю пятницу после Пасхи.

ПСАЛОМЩИК, с 1885 по 1917 так называли в России

церковных причетников. На обязанности псаломщика

лежало чтение и пение на клиросе и письмоводство цер

ковное и приходское: ведение метрических и обыскных

книг, исповедных росписей и т. п.

Пряжевская икона

Божией Матери.

648 ПСАЛТИРЬ

ПСАЛТИРЬ, или книга псалмов, — библейская книга

Ветхого Завета, состоящая из 150, а по греческой и сла

вянской Библии из 151 песни, или псалма, излагающих

благочестивые излияния восторженного сердца при разных

испытаниях жизни. Автором Псалтири считают Давида,

хотя на многих псалмах следы позднейшего происхожде

ния: есть псалмы времен плена вавилонского и даже поз

днейших. Вернее всего, что Псалтирь вырастала посте

пенно, как всякий продукт коллективного творчества,

и в канон иудейских священных книг вошла сравнитель

но поздно, после строгой обработки и редакции. Два

вступительных псалма дают тон всей книге, все псалмы

сложены по правилам поэзии и часто достигают изуми

тельной красоты и силы. Богослужебной она стала еще

при Давиде, в некоторых частях сперва в скинии, потом

в храме. От иудеев богослужебное употребление Псалти

ри рано перешло к христианам. В некоторых изданиях

Псалтири помещены и краткие истолкования важней

ших псалмов, и такая Псалтирь называется толковой.

Из древних толкований Псалтири известны: Иоанна Зла

тоуста, Амвросия, Августина; из новых — Толюка,

Эвальда; в русской литературе — еп. Феофана Затворни

ка, прот. Вишнякова и др. При толкованиях прилагаются

и критические введения. Псалмы Псалтири перелагались

почти всеми нашими поэтами XVIII в., из поэтов XIX в. —

Хомяковым, Языковым и др. Ныне все 150 псалмов раз

деляются на 20 кафизм, каждая кафизма на 3 «Славы», т. е.

небольшие отделения, после которых читается трижды

«аллилуйя». Псалтирь читается при всяком утреннем и ве

чернем богослужении и вся прочитывается каждую неде

лю, а в течение Великого поста — 2 раза в неделю. Входя

в состав каждого, даже самого краткого чина богослуже

ния, Псалтирь переведена была на славянский язык,

по словам Нестора, еще свв. Кириллом и Мефодием; напе

чатана она была по-славянски впервые в 1491 в Кракове.

Псалтирь послужила первоисточником большей части

вечерних и утренних молитв. Псалтирь получила еще

распространенную форму и в этом виде известна под на

званием Следованная Псалтирь: это та же Псалтирь в со

единении с Часословом. Впервые она была напечатана

по-славянски в Сербии в 1545, затем много раз печата

лась в России, причем постепенно в нее входили др. при

бавления с целью сосредоточить в ней все необходимые

богослужения. Она была большей частью уже заключи

тельной книгой в древнем русском образовании, необхо

димой не только для церковнослужителей, но и для лиц

светских. Чтением и пением псалмов в монастырях стро

гой жизни братия занималась беспрерывно. К чтению

псалмов прибегали во всех чрезвычайных случаях: читали

их над больными, особенно над теми, которых считали

под влиянием нечистых духов. Обычай читать Псалтирь

по умершим, соблюдаемый и поныне, идет от ветхозавет

ной Церкви. Был также в древней Руси обычай гадать

по Псалтири. Псалтирь оказала также громадное влия

ние на древнюю письменность: летопись Нестора, сочи

нения Феодосия Печерского, митр. Илариона, Кирилла Ту

ровского, Серапиона Владимирского, Владимира Мономаха

полны ссылками на псалмы и разными местами и изре

чениями их; то же в народных пословицах.

Псалтирь, книга пророка и царя Давида. Большинст

во псалмов в ней написаны св. прор. Давидом. В этих

псалмах св. пророк открывает перед Богом свою душу,

все свои радости, печали, кается в содеянных грехах, про

славляет бесконечные Божии совершенства, благодарит

Его за все Его милости и благодеяния, просит помощи

во всех своих предприятиях. Псалтирь и употребляется

при богослужении чаще всех др. богослужебных книг.

Кроме простой Псалтири есть еще Псалтирь «следо

ванная», она отличается тем, что содержит в себе 3 положе

ния: а) Часослов, б) тропари и кондаки, выбранные из всех

богослужебных книг и в) все молитвословия, которые дол

жны читаться приступающими к св. Таинству Причащения.

Псалтирь для богослужебного употребления бывает или

с приложением Часослова и разных последований, и тогда

она называется Псалтирью с последованием, или с воссле

дованием, Псалтирью следованной, или печатается одна

Псалтирь без последований, которая в просторечии иногда

называется Псалтирью простой, келейной, малой.

В той и другой Псалтирях, как в книге учительной,

печатаются статьи, которые поучают вере в Единого Бо

га, в Троице прославляемого, именно Символ св. Афана

сия, патриарха Александрийского. Изложение о вере

и вопросы и ответы о богослужении блж. Анастасия, пат

риарха Антиохийского, и св. Кирилла Александрийско

го; Изложение о вере св. Максима Исповедника; «Крат

кое изъявление, о еже како всякому православному хрис

тианину по древнему преданию святых апостол и святых

отец на изображении знOaмения креста святаго на лицOe

своем подобает рукOи своея пOeрсты на кOия слагати».

Та и другая Псалтирь разделяются на 20 кафизм, каж

дая кафизма — на 3 «Славы», или 3 части, которые окан

чиваются песнью «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу».

После каждой кафизмы помещаются особые молитвы.

Далее в обеих Псалтирях прилагается устав — когда и ка

кие кафизмы во все лето (во весь год) подобает глаголать,

а также печатаются Последование по исходе души от те

ла и Помянник. В Последовании по исходе души есть мо

литва, которая по обычаю читается на каждой «Славе»

при чтении Псалтири по усопшим.

Псалтирь с последованием назначена для употребле

ния при богослужении в храме, а Псалтирь малая назна

чена более для келейного употребления. Поэтому в этих

книгах есть особенности.

Псалтирь с последованием, кроме собственно Псалти

ри, содержит 3 приложения.

Это прежде всего Часослов, в котором заключаются

полунощницы вседневная, субботняя, недельная, утреня,

часы с междочасиями, с чином изобразительных и чином

возвышения панагии, вечерня с чином благословения

трапезы, повечерия великое и малое. Здесь нет, как в Ча

сослове великом, последований часов в навечерие Рож

дества Христова, Богоявления и часов Великого пятка.

Псалтирь с последованием содержит также избран

ные из всех богослужебных книг тропари и кондаки: тро

пари и кондаки Миней месячных, которые печатаются

в Псалтири в Месяцеслове; тропари Триодей постной

и цветной, начиная с Недели о мытаре и фарисее до Не

дели Всех Святых. Для первого дня Пасхи здесь содер

жится и все последование. Тропари и кондаки Октоиха:

1) воскресные: а) отпустительны с Богородичнами, ипа

коOи с кондаками, восьми гласов; б) воскресные, поемые

по непорочнах во все лето, и в) иные тропари, поемые

649ПСАЛТИРЬ

по непорочнах в субботу, для всех гласов одни и те же;

2) седмичные: а) Богородичны отпустительные, которые

называются «Богородичнами от менших» (Типикон,

гл. 52), всех восьми гласов, которые поются во весь год

на вечерне после тропарей и на утрени; б) отпуститель

ные тропари всей седмицы на повечерии, для всех гласов

одни и те же; из Минеи общей — тропари и кондаки свя

тым всех ликов. В Псалтири с последованием в связи

с этим находится «Указ об отпустительных тропарях

и кондаках», т. е. указания на то, какие и когда поются

тропари и кондаки на службах.

Псалтирь с последованием содержит, кроме того, все

те молитвословия, которые должны быть читаемы перед

Святым Причащением: «Право готовящымся служити

и хотящым причаститися Святых Божественных Таин Те

ла и Крове Господа нашего Иисуса Христа»; Акафист

Иисусу Сладчайшему; Последование в акафистову песнь

Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии; ПарOaклисис, или Канон молебный

к Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби ду

шевной и обстоянии (творение монаха Феостирикта);

Канон молебный к хранителю человеческой жизни, ан

гелу; Последование Святого Причащения, которое со

стоит гл. обр. из канона умилительного (на глас второй),

из молитв перед Причащением и молитв по Причаще

нии; дневные службы из Октоиха на все дни седмицы;

молитвы на сон грядущим. Все эти молитвы и каноны

вместе с Правилом, как готовиться к Причащению, печа

таются и отдельно — в книге ПравOильник, или Правило,

как было сказано выше.

В Псалтири с последованием как бы особое приложе

ние составляют Слово св. Кирилла о исходе души и о вто

ром пришествии Христовом, Пасхалия и Лунник.

В Псалтири малой, назначенной гл. обр. для келейно

го употребления, печатаются, кроме собственно Псалти

ри, такие статьи, которых нет в Псалтири следованной:

глава «От старчества о келейном правиле и о молитве

«юже предадOe ангел Господень великому Пахомию», т. е.

правило о том, как распределять время на сон, бдение,

труды и молитву; «Чин, како подобает пети дванOaдесять

псалмов осOoбь, Oихже пояху преподобнии отцы пустыни

во дни и нощOи, о них же воспоминается в книгах отечес

ких, в житиях и мучениях святых многих».

Некоторые молитвословия печатаются в Псалтири

малой иначе, чем в Псалтири с последованием. Именно:

в Псалтири малой перед каждой кафизмой и после каж

дой кафизмы находятся Трисвятое и покаянные молитвы

и есть правило, как следует кафизмы петь с молитвами,

«согласно уставу святых отцев, прeданному всем хотя

щым пети Псалтирь, в молчании живущым монахом

и всем богобоязненным православным христианом».

В Псалтири с последованием, назначенной для богослу

жения в храме, эти молитвы печатаются не после каждой

кафизмы, а отдельно от них.

В Псалтири малой и в Псалтири с последованием пе

чатаются песни Священного Писания, которые читаются

или поются на утрени с каноном. Но в Псалтири с после

дованием они находятся в самом последовании утрени,

которой нет в Псалтири малой.

И в Псалтири малой, и в Псалтири с последованием

есть величания и псалмы избранные, которые поются

после полиелея в праздники Господни и в дни памяти

нарoчитых святых. В Псалтири с последованием между

этими псалмами помещена еще 17-я кафизма, которая

разделена на 3 статиOи и соединена с тропарями — похва

лами, какие поются в Великую субботу, на утреню Погре

бения Христова, чего нет в Псалтири малой.

Русская простая Псалтирь отличается от греческой

прибавлениями в начале, середине и конце. В начале по

мещаются Символ св. Афанасия Александрийского,

краткие изложения веры Анастасия, патриарха Антио

хийского, св. Кирилла Иерусалимского и св. Максима

Исповедника, наставление о сложении перстов в крест

ном знaмении, извлеченное из «Жезла правления»

и «Увета духовного», и краткие свидетельства о силе

и действии псалмов, заимствованные из сочинений свв.

Василия Великого и Иоанна Златоуста и блж. Августина.

В середине, после каждой кафизмы, помещаются неко

торые тропари из Октоиха и молитвы, а в конце — после

дование по исходе души от тела, помянник и Устав, как

петь 12 псалмов «особь», певшихся в древности пустын

никами. Когда и кем внесены в Псалтирь эти прибавле

ния, точно неизвестно. Всего вернее предположение, что

первые 4 появились у нас в период споров о Символе ве

ры и перстосложении, т. е. не ранее XVII в. Это подтвер

ждается, между прочим, тем, что наставление о сложении

перстов заимствовано из сочинения патр. Иокима «Увет

духовный». Что касается молитв после каждой кафизмы,

то в первый раз о них упоминается в львовской печатной

Псалтири 1687, т. о. они принадлежат русской редакции

богослужебных книг. Устав пения 12 псалмов принес

со Святой Горы Досифей, архимандрит Печерский, Ни

жегородский. Древнейшим печатным изданием славян

ской Псалтири считается московское 1577.

Псалтирь следованная представляет соединение

Псалтири простой с великим Часословом. По сравнению

с той и др. книгами, порознь взятыми, в ней недостает

песней Священного Писания, Устава о 12 псалмах, часов

в навечерии Рождества Христова, Богоявления и в Вели

кий пяток и последования Пасхи, лишним же являются

акафисты греческого Часослова, за исключением ака

фиста Кресту, службы на все дни седмицы, выбранные

из разных гласов Октоиха, правило готовящимся слу

жить и указ об отпустительных тропарях и кондаках. Не

известная в Греции Псалтирь следованная появилась

в России вследствие недостатка в богослужебных книгах,

но в домонгольский период она еще была неизвестна.

В первый раз Псалтирь следованная напечатана в Крако

ве в 1491, затем — в Остроге. Она также распространи

лась в юго-западной Руси и в румынских землях. Первое

московское издание относится к 1636. Ок. 1658 она была

исправлена по разным греческим книгам и потом неод

нократно издавалась в Москве, Киеве, Могилеве и Чер

нигове. Следованная Псалтирь не с самого начала имела

теперешнее содержание, она составлялась постепенно.

Особый вид Псалтири представляет Псалтирь толко

вая, содержащая толкования на псалмы из сочинений св.

Иоанна Златоуста, блж. Августина, блж. Иеронима, свв.

Василия Великого, Феофилакта Болгарского и др. Своим

происхождением она обязана прп. Максиму Греку, кото

рый перевел толкования с греческого языка на славян

ский по поручению вел. кн. Василия Иоанновича и мит

650 ПСКОВО)ПЕЧЕРСКИЕ «УСПЕНИЕ» И «УМИЛЕНИЕ» ИКОНЫ

рополита Московского Симона. В XVII в. наместник Пе

черского монастыря Варлаам (Голенковский) дополнил

ее кратким изложением содержания каждого псалма.

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЕ «УСПЕНИЕ» и «УМИЛЕНИЕ»,

чудотворные иконы. Находятся в Псково-Печерском мо

настыре, который назван Печерским по древней, выко

панной неизвестно кем в горе и в 1472 открытой, пещере.

Вскоре по открытии пещеры здесь в горе неким свящ.

Иоанном была устроена церковь во имя Успения Пресвя

той Богородицы и при ней монастырь. По освящении

церкви пред иконою «Успения» была исцелена одна сле

пая женщина. В 1521 сюда в монастырь двумя псковски

ми купцами принесена была новая икона «Успения», на

званная «Умилением», которая, по сказаниям летописи,

прославилась великими чудотворениями в Пскове

и Новгороде. Обе эти иконы ознаменовали себя спасени

ем города во время нашествия на Псков короля польско

го Стефана Батория в 1581. Когда узнали, что Баторий

идет на Псков, то, по распоряжению архиепископа, ико

ны «Успения» и «Умиления» были принесены в город.

За несколько дней до приступа некий благочестивый ста

рец Дорофей, когда сидел в сенях своей кельи и плакал

о предстоящем бедствии города, удостоился чудесного

видения. Он видел от Печерской обители идущий

к Пскову необыкновенный свет в виде столба и в этом

свете Пречистую Богородицу, Которую поддерживали

свв. прпп. Антоний Киево-Печерский и Корнилий, игумен

Псково-Печерской обители. Пресвятая Богородица ста

ла на городской стене. Тут благоговейно предстали пред

Нею святые угодники псковские. Пресвятая Богородица,

взирая с гневом на город, сказала: «О беззаконные люди!

Грехами своими вы прогневали Сына и Бога Моего, и вот

теперь пришла на вас беда великая!» Тогда святые стали

молиться Ей со слезами за псковитян, и Пресвятая Бого

родица, обращаясь к Дорофею, сказала: «Пойди скорее

к воеводам, Печерскому игумену и к народу в соборе Св.

Троицы и скажи, чтобы все они усерднее, со слезами, мо

лились Богу о своих грехах, чтобы принесли Печерский

образ и хоругвь на стену города, на то место, где Я теперь

стою, и отсюда стреляли бы из пушек по королевским

шатрам. Сама Я буду молиться Сыну Своему и Богу

о прощении их грехов и о небесной помощи». Когда ста

рец Дорофей возвестил о бывшем ему видении, то так

и сделали, как повелела Пресвятая Богородица. Непри

ятель сделал приступ, пробил городскую стену, но был

отбит. Тогда Баторий хотел было ограбить Печерский мо

настырь. И здесь поляки сделали пролом в монастырских

стенах, но были отбиты помощью Небесной Заступницы.

С тех пор, в память избавления Пскова от нашествия Ба

тория, ежегодно, в седьмую неделю по Пасхе, совершал

ся крестный ход с чудотворной иконой из Псково-Печер

ского монастыря в город.

Празднуется 15/28 авг. Прот. И. Бухарев

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монас)

тырь. Летопись сообщает, что в 1392 в пещере на месте

будущего монастыря поселился монах Марк. Несколько

десятилетий спустя жители близлежащих селений обна

ружили устье пещеры с надписью: «Богом зданная пеще

ра». Прп. Иона Шестник, узнав об этом, поселился

на здешнем месте и ископал в горе храм в честь Успения

Пресвятой Богородицы. Со дня ее освящения —

15/28 авг. 1473 — и ведет свой отсчет обитель. В 1521

псковские купцы Василий и Феодор пожертвовали в мо

настырь заказанную ими икону Успения Божией Матери,

прославившуюся позже многими чудесами и названную

Печерской. Эта икона спасла Псков во время его осады

поляками. Несколько раз св. образ уберегал и саму оби

тель от вражеских нашествий. Псково-Печерский монас

тырь находился на самой границе с Ливонией и имел

важное военное и политическое значение.

В обители были сооружены несколько храмов. Самый

древний Успенский, построенный в к. XV в. иноком Миса

илом, имел приделы во имя Антония и Феодосия Печерских.

В этом храме были положены мощи прмч. Корнилия — од

ного из первых игуменов монастыря, иконописца, писате

ля, обратившего в Православие многих язычников. Чтобы

защитить обитель от вражеских набегов, св. Корнилий

окружил ее крепостными стенами. В 1570 царь Иоанн Гроз

ный, возвращаясь из похода, увидел новоотстроенную мо

настырскую ограду и заподозрил игумена в измене. Царь

своей рукой убил прмч. Корнилия, вышедшего встречать

государя с крестом.

В память об освобождении Полоцка от войск Напо

леона в 1812 был воздвигнут величественный храм в честь

Михаила Архангела. Другие храмы обители: Покровский,

Благовещенский, Сретенский, Лазаревский, Никольс

кий с церковью прмч. Корнилия. В монастырской усы

пальнице были погребены Печерские подвижники,

а также миряне-благодетели и воины-защитники обите

ли. Среди подвизавшихся в монастыре старцев — содруг

прмч. Корнилия старец Вассиан, прп. Дорофей Югский,

прав. иеросхимонах Лазарь.

В обители было установлено множество крестных ходов.

Псково-Печерский монастырь всегда был духовным

центром Псковской земли. До 1940-х его не коснулись

разрушения, поскольку по условиям Брестского мира

монастырь оказался на территории Эстонии. В 1941 Пе

черы были оккупированы немецкими войсками, которые

разорили ризницу и многое вывезли в Германию.

Важная страница монастыря связана со старчест

вом — здесь подвизались известные старцы: иеросхимо

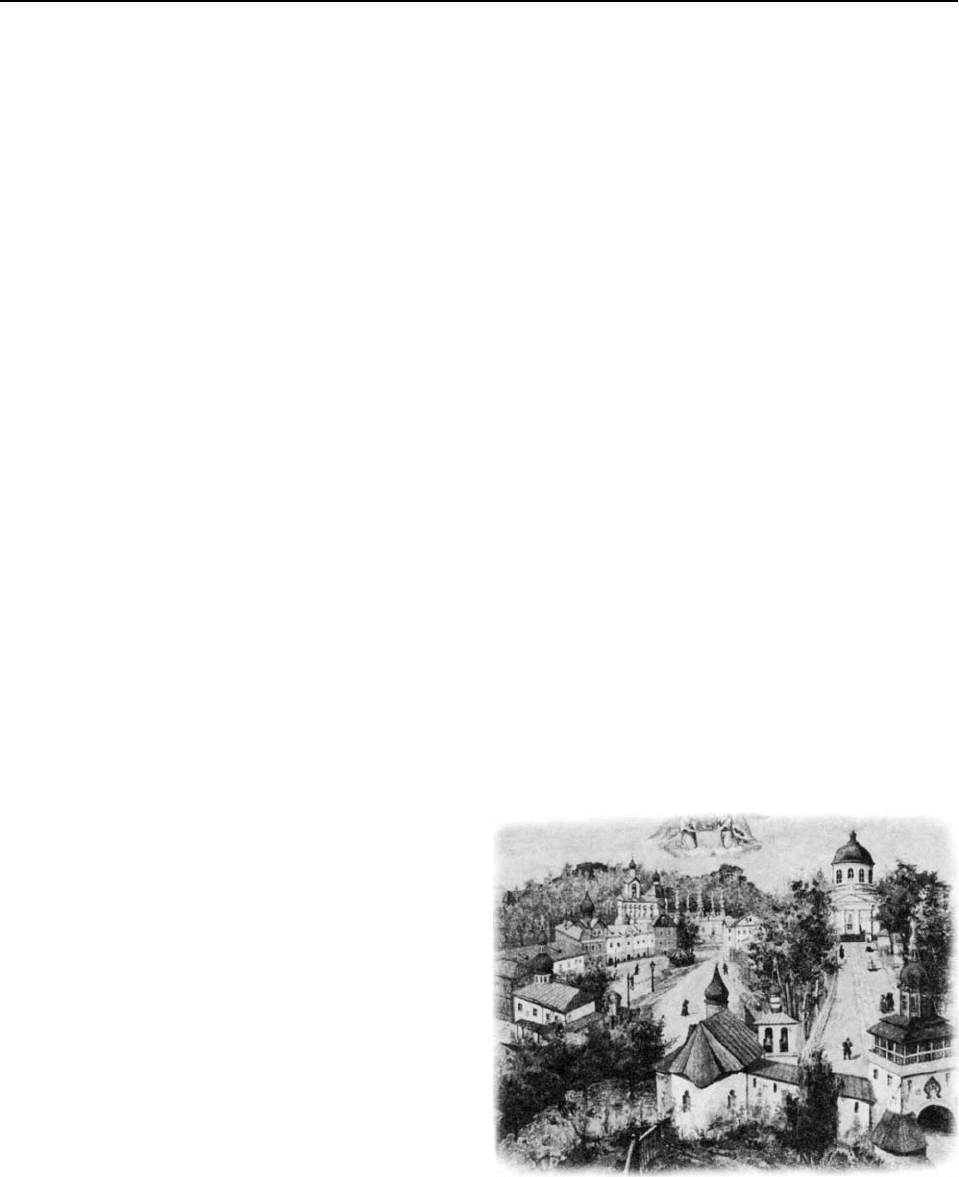

Свято-Успенский ПсковоПечерский монастырь.

Литография. Н. XX в.