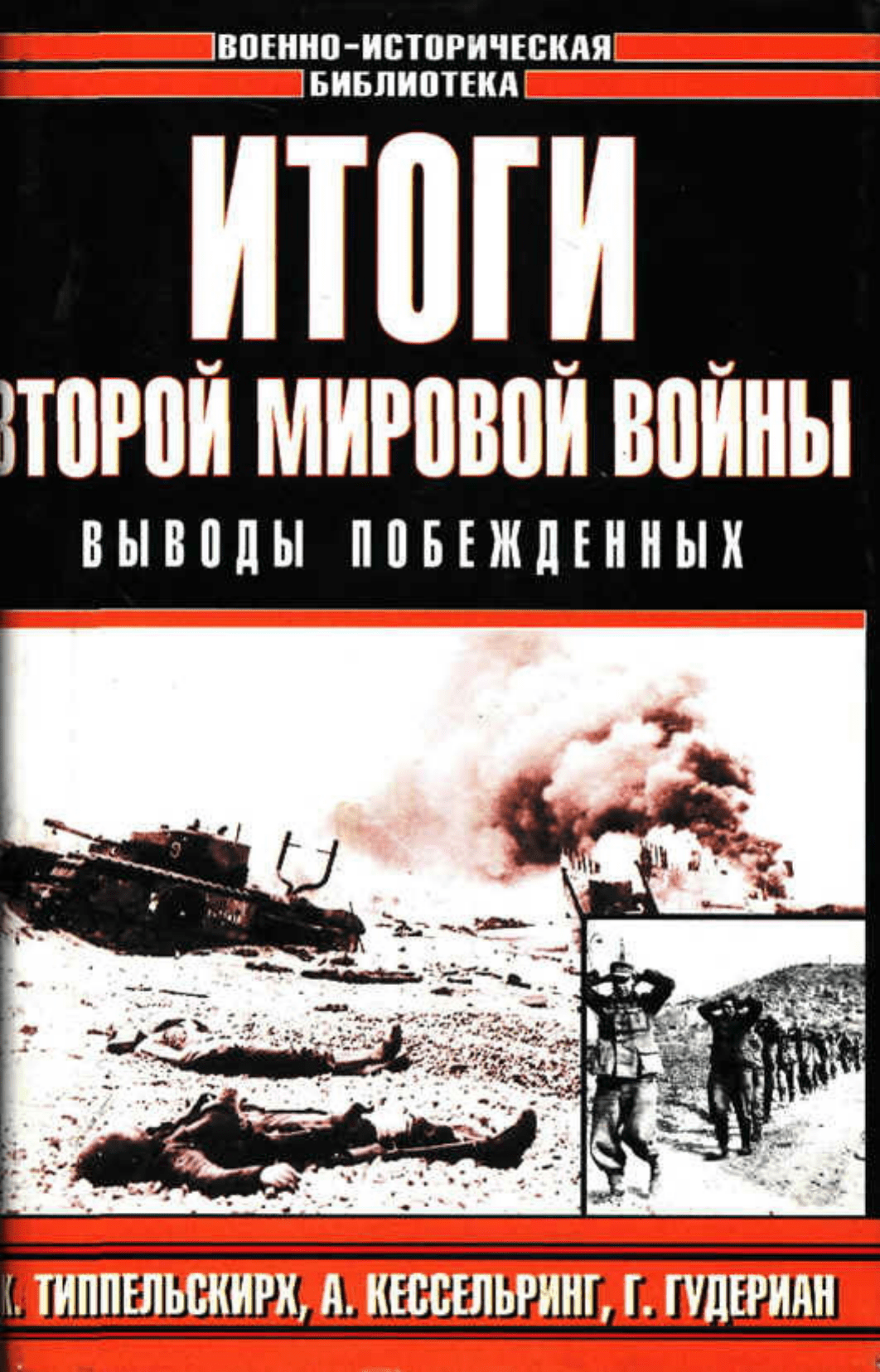

Типпельскирх К., Кессельринг А. и др. Итоги Второй мировой войны. Выводы побеждённых

Подождите немного. Документ загружается.

К. Типпельскирх, А. Кессельринг, Г. Гудериан и др.

Итоги Второй мировой войны

Выводы побеждённых

Bilanz des Zweiten Weltkrieges

Erkentnise und Verpflichtungen fur die Zukunft

Hamburg, 1953.

Серия: Военно-историческая библиотека

Издательство: Полигон, АСТ

1998 г.

Настоящая книга является попыткой группы немецких военных специалистов и государственных деятелей обобщить опыт,

накопленный во время войны 1939-1945 годов, и сделать некоторые выводы на будущее, главным образом на основе анализа

решений оперативного руководства Вермахта в важнейшие моменты войны на суше, на море и в воздухе. В книге

разбираются также вопросы развития вооружения и боевой техники, использования различных видов транспорта,

организации финансирования войны и т.д.

Материал сборника представляет значительный интерес при изучении истории Второй мировой войны.

Предисловие

Идеи и силы, господствовавшие в период между двумя мировыми войнами

Вернер Пихт.

Немецкий солдат

Воин-солдат

Прусская военная организация

Фридрих Великий

Военная реформа Шарнгорста

Армия в XIX веке

Первая мировая война

Ноябрьская революция

Добровольческие корпуса

Рейхсвер

Военная реформа национал-социалистов

Вторая мировая война

Конец германского Вермахта

o Генерал пехоты в отставке Курт фон Типпельскирх.

Оперативные решения командования в критические моменты на основных сухопутных театрах

Второй мировой войны

Молниеносные войны

Молниеносная война, которая не удалась

Безыдейность руководства войной

o Генерал-фельдмаршал в отставке Альберт Кессельринг.

Война в бассейне Средиземного моря

Война в Африке

Борьба за Италию

Итоги войны на Средиземном море

o Генерал-полковник в отставке Гейнц Гудериан.

Опыт войны с Россией

Шведский король Карл XII

Наполеон I

Как возникло решение Гитлера о нападении на Советский Союз

Война с Россией

Наступление 1942 года

Оборона на Востоке с 1943 года и до конца войны

Итог

o Генерал-полковник в отставке д-р Лотар Рендулич.

Партизанская война

Партизанская война и международное право

Партизаны на Балканах

Партизанская война в России

Партизанская война в Польше

Движение сопротивления во Франции

Партизанская война в Италии

o Вице-адмирал в отставке Курт Ассман.

Война на море

o адмирал в отставке Эбергард Годт. Контр-

Подводная война

Новые технические и тактические возможности

Первый боевой опыт

Кризис торпедного оружия

Новая обстановка после операции в Норвегии

Недостатки морской авиации

Начало трагедии

Война с помощью радиолокации

Путь к созданию океанской подводной лодки

Заключение

o Генерал-фельдмаршал в отставке Альберт Кессельринг.

Немецкая авиация

Взлёт и падение немецкой авиации. Итог

o Генерал-майор пожарной охраны в отставке Ганс Румпф.

Воздушная война в Германии

Итог

o Проф. Хейдте.

Парашютные войска во Второй мировой войне

"Солдаты падают с неба"

Как были созданы немецкие парашютные войска

Оснащение, вооружение и подготовка немецких парашютистов

Проблема выброски парашютистов

Боевое применение парашютных войск

Моральный фактор

o Д-р Пауль Леверкюн.

Служба разведки и контрразведки

o л-майор в отставке Альфред Вейдеман. Генера

Каждый человек на своём посту

o л-лейтенант в отставке, инженер Эрих Шнейдер. Генера

Техника и развитие оружия в войне

Развитие оружия с 1935 года, после достижения

Германией военного суверенитета

Новое ракетное и реактивное оружие

Радарная война

Управление вооружений сухопутных войск

Руководство и организация военной промышленности

Заключение и выводы

o Расцвет и упадок германской науки в период Второй мировой войны

Отсутствие единства в науке

Наука в период "молниеносных войн"

Сигнал бедствия в науке

Предметы исследований и достижения германской науки

Судьба исследователей в конце войны

Взгляд на будущее

o Ганс Керль.

Военная экономика и военная промышленность

Состояние германской экономики в начале войны

После войны на Западе

Развитие военной экономики в 1942-1943 годах

Военная экономика и воздушная война

Конец

Заключение

o Инженер Вальтер Кумпф.

Организация Тодта в войне

Трудовая повинность в Германии во время войны

o Полковник в отставке Герман Теске.

Военное значение транспорта

Пути сообщения

Средства сообщения

Вооружённые силы и транспорт

Организация военно-транспортной службы

Примеры и опыт

o Министр финансов в отставке Лутц граф Шверин фон Крозигк.

Как финансировалась Вторая мировая война

Изменения, вызванные Первой мировой войной

Вооружение Германии перед Второй мировой войной

Система централизованного управления экономикой

Введение твёрдых цен и замораживание заработной платы

Финансовое обеспечение производства вооружений

Покрытие военных издержек

Общий размер военных расходов

Проблема покрытия расходов

Налоговые сборы

Размеры и значение государственного долга

"Бесшумное" обременение долгами

Формы кредита

Участие банковского кредита в финансировании войны

"Упрощение" обращения

Итоги

o Статс-секретарь в отставке Ганс-Иоахим Рике.

Продовольственная проблема и сельское хозяйство во время войны

Ошибки Первой мировой войны

Отсутствие продовольственных планов на случай наступательной войны

Организация продовольственного хозяйства

Резервы продовольствия в начале войны

Нормирование пищевых продуктов

Продовольственные трудности

Блокада и внешняя торговля

Оккупированные районы

Аграрные планы для будущей Европы

Производство сельскохозяйственных продуктов в Германии

Снабжение углем и транспорт

Нерациональное кормление скота

Поведение населения

Заключение

o Немецкие женщины и война

o .Г. Пфеффер. Проф. К

Немцы и другие народы во Второй мировой войне

Национальная политика без концепции

Между двух стульев

Судьба военнопленных

Немецкие солдаты и их отношение к другим народам

Иностранцы в военной экономике Германии

Общение с народами, находившимися в военном союзе с Германией

Нечеловеческое отношение к другим народам

o Рудольф Зульцман.

Пропаганда как оружие в войне

Рождение военной пропаганды

Пропаганда ужасов

Ложь — плохое средство

Пропаганда во Второй мировой войне

Психологические ошибки

Этапы развития немецкой пропаганды

Результаты пропаганды

Пропаганда в будущем

o Д-р Ганс Латернзер.

Вторая мировая война и право

Могли ли процессы над военными преступниками

создать новое международное уголовное право?

Противоречие между военной необходимостью и военным правом

Заложники, репрессалии и пленные

Выполнение приказа

Правовые гарантии в будущем

o Вальтер Людде-Нейрат.

Конец на немецкой земле

Психологическая ситуация

Уроки тотальной войны

Тактика "выжженой земли"

Было ли бессмыслицей продолжать борьбу?

Трагедия Восточной Германии

Можно ли было избежать катастрофы в Восточной Германии?

Безоговорочная капитуляция

Правительство Дёница

o Проф. Гельмут Арнтц.

Людские потери во Второй мировой войне

o л в отставке Хассо фон Мантейфель. Генера

На переломе

Преобразованный мир

Силы, преобразующие мир

Преобразованная война

Стратегия идей

o Примечания

{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста

[1] Так помечены страницы. Номер предшествует странице.

К. Типпельскирх, А. Кессельринг, Г. Гудериан

Итоги Второй Мировой войны. Выводы побежденных

Серия: Военно-историческая библиотека

Издательство: Полигон, АСТ, 1998 г.

Суперобложка, 640 стр.

ISBN 5-89173-021-9

Тираж: 5000 экз.

Формат: 84x104/32

Перевод с немецкого Л.К. Камоловой

OCR: Hoaxer

Предисловие

Книга “Итоги второй мировой войны” состоит из статей, написанных в начале

1950-х годов бывшими крупными военачальниками и государственными деятелями

гитлеровского рейха, которые попытались обобщить опыт германских войск и

фашистской государственной машины в период второй мировой войны. Советская

историография рассматривала этот труд не только как историческое исследование,

помогающее лучше узнать прошлое, но и как рекомендации тем, кто “намерен

развязать новую войну”. Причиной такой неоднозначной оценки сборника, не

оставившего без внимания ни одной области стратегического руководства войной,

явилось то, что в нем наряду с анализом прошлого опыта, даются выводы на

будущее, которые получили противоречивые отзывы. Но утилитарные цели

авторов дать практические советы потомкам поставили их перед необходимостью

быть объективными в освещении фактов и событий, содержащих много

интересных сведений, которые помогают воспроизвести прошлое и взглянуть на

него с новой, иногда совсем неожиданной точки зрения.

Более чем двадцать статей сборника весьма разнообразны по тематике. Они

написаны компетентными и знающими людьми, целью которых было изложить

исторический опыт второй мировой войны в ее различных областях и сделать

некоторые предостерегающие выводы.

Особое внимание в книге привлекают статьи, написанные известными

представителями гитлеровского вермахта К. Типпельскирхом, А. Кессельрингом,

Г. Гудерианом, Л. Рендуличем, К. Ассманом и другими. В публикациях

значительное место занимает оценка стратегического руководства войной, разбор

крупнейших операций на суше и на море, описание войны партизан, боевых

действий

[12]

военно-воздушных сил и парашютных войск Германии, деятельности

немецкой службы разведки и контрразведки.

Открывает военную серию публикаций статья генерала пехоты Курта

Типпельскирха “Оперативные решения командования в критические моменты на

основных сухопутных театрах второй мировой войны”. (Этот же автор в 1951 году

опубликовал книгу “История второй мировой войны”.) В кратком вступлении к

статье К. Типпельскирх приводит высказывания двух теоретиков прусской военной

школы К. Клаузевица и К. Мольтке, ставшие теоретической основой его

собственной статьи. Первое: “Оборонительная форма войны сама по себе сильнее,

чем наступательная... но она преследует негативную цепь” (Клаузевиц, “О войне”).

Второе: “Ни один оперативный план не остается в его первоначальной форме после

первого столкновения собственных сил с главными силами противника. Только

профан может думать о какой-то заранее намеченной и тщательно продуманной

идее, последовательное осуществление которой якобы можно проследить в течение

всего хода войны” (Мольтке, “О стратегии”).

Уже в первом разделе, названном “Молниеносные войны”, К. Типпельскирх

утверждает, что в силу огромного военного превосходства немцев, умелого

использования ими новейших средств борьбы им удавалось добиваться успехов

вопреки двум приведенным положениям классиков прусской военной мысли.

После 1941 года, когда положение существенно изменилось, и противники

фашистской Германии научились использовать новые виды оружия и техники, оба

этих закона войны, по мнению автора, опять восторжествовали.

В этом же разделе К. Типпельскирх обосновывает причины успехов немецких

войск в начальный период второй мировой войны до нападения на Советский Союз

(имеется в виду Балканская кампания и война против Польши и Франции). Автор

считает, что залогом военных побед вермахта были во-первых, разработанная

немцами новая тактика, соответствующая применению тех видов вооружения,

которые получили свое окончательное развитие в период между двумя мировыми

войнами; во-вторых, им удавалось создавать громадный перевес в силах и

средствах на решающих направлениях.

[13]

Следующий раздел статьи К. Типпельскирха “Молниеносная война, которая не

удалась”. Здесь автор анализирует ход войны против Советского Союза с самого

начала до контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Раскрывая стратегические и оперативные замыслы германского командования и

описывая ход боевых действий на советско-германском фронте, основную причину

провала замыслов Гитлера К. Типпельскирх видит в отсутствии единства в

планировании и руководстве операциями между верховным командованием

вермахта и главным командованием сухопутных сил, а также в том, что

“направленное на сокрушение противника наступление, у которого не хватает

смелости лететь прямо в сердце неприятельской страны, никогда не достигнет

своей цели” (Клаузевиц), чего, по мнению автора, не мог понять Гитлер.

Как и в своей книге “История второй мировой войны” К. Типпельскирх признает,

что перед тем, когда было принято решение о повороте войск группы армий

“Центр” на юг, наступление немецких войск на центральном участке Восточного

фронта зашло в тупик. Он пишет: “...И все же немецкое командование не сумело

вывести свои войска на оперативный простор. 3-я танковая группа, которая,

согласно первоначальному плану, должна была наступать на Южном фронте

группы армий “Север”, оказалась скованной в районе севернее Смоленска, а 2-я

танковая группа (Гудериана) вынуждена была помогать правому крылу группы

армий “Центр”, застрявшему в районе Рославля. Кроме того, выяснилось, что

танковые соединения нуждаются в отдыхе и пополнении...” Таким образом, успех

наступления германской армии на Москву в этот период был более чем

проблематичен.

Здесь же К. Типпельскирх пишет, что “...операции всех трех групп армий... не

привели ни к быстрому уничтожению... вооруженных сил противника, ни к

подавлению морального духа и мужества войск Красной Армии... Части и

соединения русских войск продолжали стойко сражаться даже в самом отчаянном

положении”. Автор также признает полный провал “блицкрига” в связи с

контрнаступлением Красной Армии под Москвой. Он, правда, утверждает, что по

плану советского командования

[14]

контрнаступление зимой 1941-1942 годов

должно было привести к полному уничтожению сил гитлеровцев на Восточном

фронте, и что, “благодаря железной воле Гитлера и ценой больших потерь в людях

и технике”, осуществление этого замысла было сорвано. Как известно, советское

командование в то время не ставило перед собой таких больших задач.

В третьем, заключительном разделе “Безыдейность руководства войной” К.

Типпельскирх прослеживает дальнейшее развитие событий второй мировой войны

с лета 1942 года. Интересен его вывод о том, что даже в случае, если бы

гитлеровское командование добилось обеих целей, которые оно ставило перед

собой в летней кампании 1942 года (захват нефтяных источников Кавказа и взятие

Сталинграда), все равно “наступательная мощь немецкой армии иссякла, да и сама

армия, как и армии сателлитов Германии, была слишком слаба даже для того,

чтобы на 2000-километровом фронте от Кавказа до Воронежа выдержать натиск

русского контрнаступления”. Исходя из этого, К. Типпельскирх утверждает, что

следовало обороной сломить силу советских войск. По его мнению войну можно

было привести к ничейному исходу после сталинградского разгрома, а также после

сокрушительных ударов нашей армии под Курском и даже в 1944 году. Это

выглядит невероятным, но автор приводит свои обоснования...

Если в статье К. Типпельскирха (хотя и называется она “Оперативные решения

командования в критические моменты на основных сухопутных театрах второй

мировой войны”) речь идет почти исключительно о советско-германском фронте,

то публикация бывшего генерал-фельдмаршала немецкой армии Альберта

Кессельринга

{1}

освещает ход второй мировой войны в бассейне Средиземного

моря. И это не случайно. А. Кессельринг с 1941 по 1945-й год являлся

главнокомандующим войсками Юго-Запада (Средиземноморье, Италия) и Запада

(Западная Германия).

[15]

Говоря о роли Средиземного моря для Германии, А. Кессельринг указывает, что

уже в первый год войны оно стало для немцев воротами в мир, откуда они могли

получать необходимое для войны сырье, которого не было в самой Германии. Еще

большее значение Средиземное море приобрело для Германии, когда она

отказалась от вторжения в Англию. Автор подчеркивает, что именно в момент,

когда уже окончательно сложилось решение не нападать на острова

Великобритании, Германия была обязана сделать Средиземное море своим

основным стратегическим направлением. Игнорирование средиземноморского

театра военных действий, по мнению А. Кессельринга, явилось причиной того, что

“козырь, который обеспечил бы державам оси максимальные шансы на выигрыш,

был потерян”.

Основываясь на личном опыте, А. Кессельринг описывает ход войны в Африке и

борьбу за Италию, в заключение он подводит итоги боевых действий на

Средиземном море. По мнению автора, удачно проведенные здесь кампании могли

стать решающими для исхода всей войны. Однако их возможности были

“принесены в жертву нуждам на других театрах военных действий”. А в остальном

действия немецких войск в Средиземноморском бассейне генерал-фельдмаршал А.

Кессельринг называет “шедевром искусства ведения войны на отдельном,

автономном театре военных действий”. Можно не соглашаться с этим и другими

выводами А. Кессельринга, но надо отдать должное компетентности автора. Она

позволила ему в небольшой статье дать насыщенную картину второй мировой

войны в бассейне Средиземного моря.

Следующая статья сборника “Опыт войны с Россией” написана бывшим генерал-

полковником немецкой армии Гейнцем Гудерианом

{2}

(1888-1954). Он еще до

войны изложил в различных трудах свои взгляды на применение бронетанковых

войск. Главную роль в успехе наступательных операций и войны в целом он

отводил массированному применению танков. В 1939-1940 годах Г. Гудериан

командовал танковым корпусом, принимал участие в подготовке

[16]

нападения на

СССР. В июне 1940 года он был назначен командующим 2-й танковой армией, но в

декабре, после поражения под Москвой с должности снят и отчислен в резерв.

Вернули Г. Гудериана в строй после поражения немцев под Сталинградом: в марте

1943 года он стал генералом-инспектором танковых войск, а в июле 1944 года его

назначили начальником генерального штаба сухопутных войск. В марте 1945 года

за поражение на Восточном фронте Г Гудериан был уволен в запас. После войны

он написал мемуары “Воспоминания солдата”, “Танки вперед!”, которые в 50-х

годах были переведены на русский язык.

В статье “Опыт войны с Россией” генерал Г. Гудериан в основном высказывает те

же мысли, что и в книге “Воспоминания солдата”. Так, он останавливается на

характеристике качеств нашей армии и делает из этого следующие выводы:

“Русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью характера и

большой неприхотливостью... Русским генералам и солдатам свойственно

послушание. Они не теряли присутствия духа даже в труднейшей обстановке 1941

года. Об их упорстве говорит история всех войн. Следует воспитывать в солдатах

такую же твердость и упорство. Несерьезность в этой области может привести к

ужасным последствиям”.

Здесь же Г. Гудериан делает выводы из истории различных войн, происходивших

на территории России, и пишет, что в будущем можно рассчитывать на то, что

русские будут еще интенсивнее использовать выгоды своей огромной страны. Все

нападения армий западноевропейских государств на Россию носили до сих пор

чисто фронтальный характер и были, как правило, ограничены сушей. Все они

успеха не имели. Если наступающий будет обладать превосходством на море, то

авиация и флот могут создать ему предпосылки для успешного вторжения в

Россию при условии, что авиация и флот будут тесно взаимодействовать с

достаточным количеством наземных войск и что их действия будут носить

характер не фронтального наступления, а охватывающего удара по самой важной

цели.

Вот такими рекомендациями тем, кто попробует воевать с нашей страной в

будущем, заканчивается статья одного из

[17]

выдающихся военачальников

гитлеровского рейха. Основной причиной поражения Германии на Восточном

фронте Гейнц Гудериан считает то роковое обстоятельство, что Гитлер не хотел

считаться с печальными уроками, данными судьбой его предшественникам Карлу

ХП и Наполеону I.

Автор следующей публикации — бывший генерал-полковник доктор Лотар

Рендулич. Он был хорошо известен среди генералитета фашистской Германии.

Старый австрийский офицер, он вступил в нацистскую партию в 1932 году —

задолго до аншлюса Австрии. Активно выступал за присоединение Австрии к

Германии. В то время, как многие другие австрийские офицеры после потери

Австрией независимости были уволены из армии, генерал Рендулич назначается

начальником штаба 17-го армейского корпуса. Его имя неоднократно упоминалось

на страницах советской печати в годы Великой Отечественной войны. 52-я

пехотная дивизия, которой он командовал с упорными боями прошла кровавый

путь через Бобруйск, Рогачев, Брянск и дошла до Козельска. С октября 1942 года

Л. Рендулич командует 35-м армейским корпусом, а после Курской битвы в конце

августа 1943 года становится командующим 2-й танковой армии, штаб которой к

этому времени был переброшен в Югославию.

В июне 1944 года Гитлер назначает генерала Л. Рендулича командующим 20-й

горной армией, действующей в Северной Финляндии и Норвегии. Через полгода

командующим группой армий “Курляндия” становится Л. Рендулич. Весной 1945

года, после поражения группы немецких армий “Юг” в Венгрии ее командующий

генерал О. Велер отстраняется от должности, и его место 7 апреля 1945 года занял

генерал Л. Рендулич, считавшийся к тому времени специалистом по ведению

упорной обороны. Вместе с фельдмаршалом Шернером генерал-полковник

Рендулич был последним командующим группой немецких армий, который

приказывал своим солдатам сражаться против советских войск даже после того,

как 8 мая 1945 года германское верховное командование подписало акт о

безоговорочной капитуляции. На Нюрнбергском процессе Рендулич был осужден

на 20 лет, но в 1951 году был досрочно освобожден. После этого он написал ряд

работ, которые нельзя назвать

[18]

историческими мемуарами. В них автор на

основе своего боевого опыта в минувшей войне дает поучительные выводы для

возможного использования их в современных конфликтах. Предвидя развитие

партизанских войн, он написал на эту тему несколько книг и статей.

В данном сборнике помещена статья Л. Рендулича, которая называется

“Партизанская война”. Автор подчеркивает, что во второй мировой войне

партизанское движение сыграло очень большую роль. Он характеризует партизан

на Балканах, описывает партизанскую войну в России, Польше, Италии,