Вульфиус П. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества

Подождите немного. Документ загружается.

Данная закономерность действует и в более развернутых и

многоплановых частях — в финале и особенно

в

Andante. В

обоих случаях Шуберт использует сдвоенную экспозицию, к

которой будет обращаться и позже. В финале благодаря

двукратному повтору первой экспозиции приметы сонатного

allegro сливаются с чертами рондо. В Andante привле-

кает внимание свободная последовательность тем, обога-

щаемая при повторе непривычным соотношением тональ-

ностей

35

.

Очевидно, что композитор придавал Andante особое,

отличное от остальных частей значение. Об этом свидетель-

ствует подчеркнуто скорбный характер среднего минорного

эпизода части. В нем удивительнейшим образом сочетаются

отзвуки итальянских баркарол (терцовое и секстовое двух-

голосие, гитарный аккомпанемент) и суровая сосредоточен-

ность интонирования, предвосхищающая зрелые песни ком-

позитора. Вместе с тем все три эпизода Andante настолько

свободны по отношению один к другому, что производят

впечатление беглых зарисовок наплывающих чередой обра-

зов. Повтор экспозиции дает возможность закрепить ощу-

щение преднамеренности такого свободного следования раз-

делов, а тональное обрамление (F-dur

в

начале

и в

конце час-

ти) выявляет законченность замысла части.

В финале с непривычной даже для Шуберта наглядно-

стью проявляется связь с фольклором, фольклором кре-

стьянским, ясно выраженною танцевального склада. Ком-

позитор совершенно непринужденно сплетает ритмоинтона-

ции славянскою, венгерского и австрийского происхожде-

ния. С первых же тактов рельефно выявляется жанровая

природа образа, этому способствует не только повтор мело-

дической формулы, но и стойкое звучание в басу квинты

лада. Примечательны модуляционные сдвиги в тональность

второй ступени, а затем — седьмой низкой. Хотя господ-

ствующее значение принадлежит первой теме*, композитор

находит достаточно многогранные пути ее преобразования.

Замысел первой части неоконченного Квартета c-moll

диаметрально противоположен и Фортепианному квинтету,

и Сонате. Основной особенностью драматургии квартета

является сочетание

в

нем лирической замкнутости

и

драмати-

чески действенной изменчивости содержания. Невольно воз-

* В следующем за второй темой разделе она сперва приобретает

тревожный оттенок, а затем вдруг сближается с популярнейшей немец-

кой застольной песенкой, сохранившейся в быту даже в XX столетии, —

«О Susanna, о Susanna, ist das Leben doch so schon!»

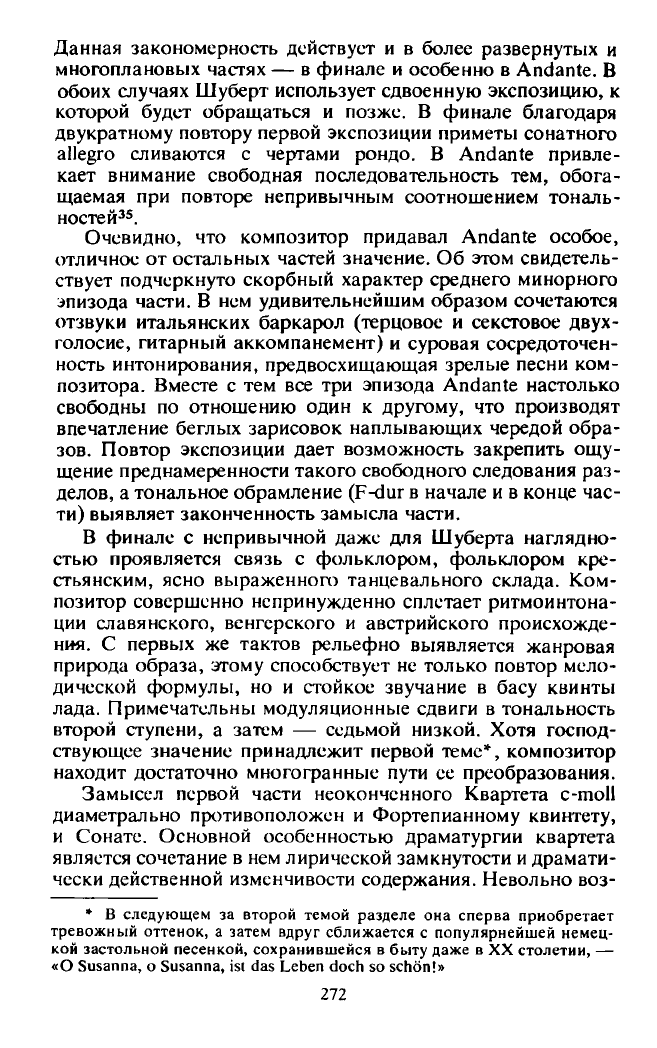

никает аналогия с песенным творчеством композитора. Ведь

подобно многим песням, Шуберт заключает Allegro assai в

рамки идентичных по смыслу «прелюдии» и «постлюдии»,

подчеркивая тем самым неизменность исходного музыкаль-

ного образа:

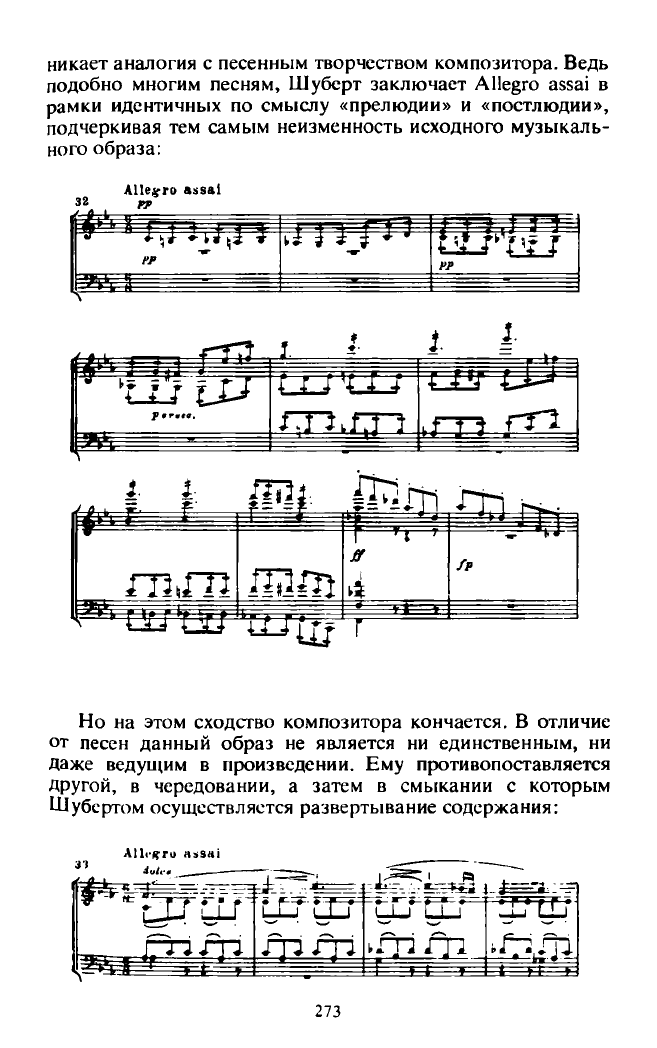

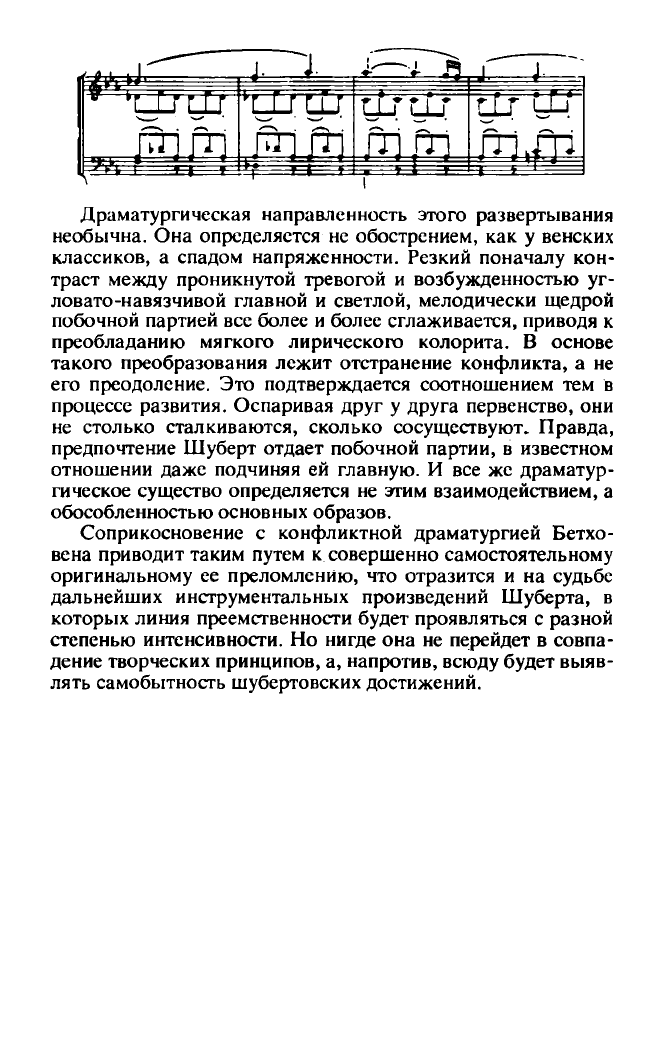

Но на этом сходство композитора кончается. В отличие

от песен данный образ не является ни единственным, ни

даже ведущим в произведении. Ему противопоставляется

Другой, в чередовании, а затем в смыкании с которым

Шубертом осуществляется развертывание содержания:

Драматургическая направленность этого развертывания

необычна. Она определяется не обострением, как у венских

классиков, а спадом напряженности. Резкий поначалу кон-

траст между проникнутой тревогой и возбужденностью уг-

ловато-навязчивой главной и светлой, мелодически щедрой

побочной партией все более

и

более сглаживается, приводя к

преобладанию мягкого лирического колорита. В основе

такого преобразования лежит отстранение конфликта, а не

его преодоление. Это подтверждается соотношением тем в

процессе развития. Оспаривая друг у друга первенство, они

не столько сталкиваются, сколько сосуществуют. Правда,

предпочтение Шуберт отдает побочной партии, в известном

отношении даже подчиняя ей главную. И все же драматур-

гическое существо определяется не этим взаимодействием, а

обособленностью основных образов.

Соприкосновение с конфликтной драматургией Бетхо-

вена приводит таким путем

к

совершенно самостоятельному

оригинальному ее преломлению, что отразится и на судьбе

дальнейших инструментальных произведений Шуберта, в

которых линия преемственности будет проявляться с разной

степенью интенсивности. Но нигде она не перейдет в совпа-

дение творческих принципов, а, напротив, всюду будет выяв-

лять самобытность шубертовских достижений.

Очерк шестой

Циклические инструментальные сочинения

периода зрелости

Если пытаться определить смысловую направленность

зрелых инструментальных циклов Шуберта, то контуры

основных характерных для него концепций: лирико-психо-

логический, герои ко-драматический и эпический — с

наибольшей четкостью проступают в струнных ансамблях и

в симфониях. Фортепианные сонаты и ансамбли с форте-

пиано занимают в этом плане промежуточное место.

Поскольку диапазон замыслов композитора рельефнее

всего очерчен его симфониями, есть основание начать харак-

теристику его вершинных произведений в области инстру-

ментального творчества со струнных ансамблей, затем кос-

нуться фортепианных ансамблей и сонат и завершить обзор

симфониями h-moll

и

C-dur.

Кажется удивительным, что композитору, владевшему

уже к этому времени в области вокальной лирики много-

граннейшими возможностями раскрытия лирико-драматиче-

ских образов, понадобился достаточно длительный «раз-

бег», чтобы найти удовлетворившее его воплощение содер-

жания в инструментальных циклах. Но если вспомнить о

том, насколько мало лирика как стержень концепции была

освоена

в

творчестве мастеров венской классической школы

и насколько опыт сочинения песен не предусматривал воз-

можностей, открывавшихся композитору при сочинении

Циклических инструментальных произведений, то становится

понятным, сколь трудная задача стояла перед Шубертом;

сложность ее углублялась необходимостью избегать пря-

мого воздействия старшего современника — Бетховена.

Кроме того, как видно на примере Квартета c-moll и

особенно «Неоконченной симфонии», Шуберт сам еще стра-

шился поверить

в

тот путь, который ему подсказывало вооб-

ражение. Поэтому законченность решения лирико-драмати-

ческого замысла

в

Квартете a-moll ор. 29 №

1

следует считать

важной вехой в осознании композитором весомости своих

новаторских открытий.

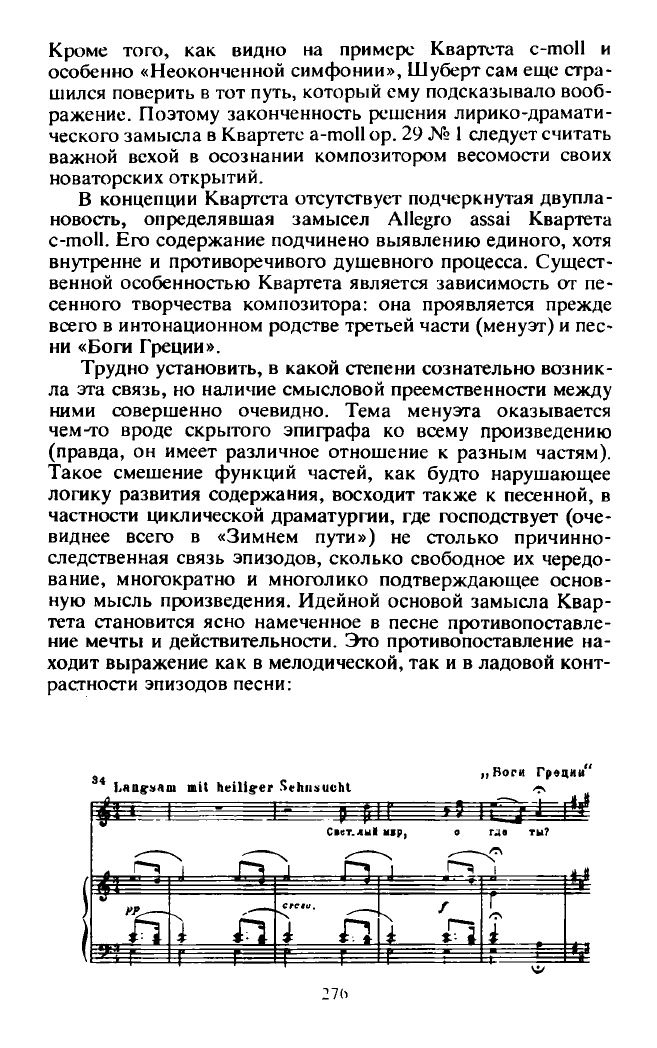

В концепции Квартета отсутствует подчеркнутая двупла-

новость, определявшая замысел Allegro assai Квартета

c-moll. Его содержание подчинено выявлению единого, хотя

внутренне и противоречивого душевного процесса. Сущест-

венной особенностью Квартета является зависимость от пе-

сенного творчества композитора: она проявляется прежде

всего

в

интонационном родстве третьей части (менуэт)

и

пес-

ни «Боги Греции».

Трудно установить, в какой степени сознательно возник-

ла эта связь, но наличие смысловой преемственности между

ними совершенно очевидно. Тема менуэта оказывается

чем-то вроде скрытого эпиграфа ко всему произведению

(правда, он имеет различное отношение к разным частям).

Такое смешение функций частей, как будто нарушающее

логику развития содержания, восходит также к песенной, в

частности циклической драматургии, где господствует (оче-

виднее всего в «Зимнем пути») не столько причинно-

следственная связь эпизодов, сколько свободное их чередо-

вание, многократно и многолико подтверждающее основ-

ную мысль произведения. Идейной основой замысла Квар-

тета становится ясно намеченное в песне противопоставле-

ние мечты и действительности. Это противопоставление на-

ходит выражение как в мелодической, так и

в

ладовой конт-

растности эпизодов песни:

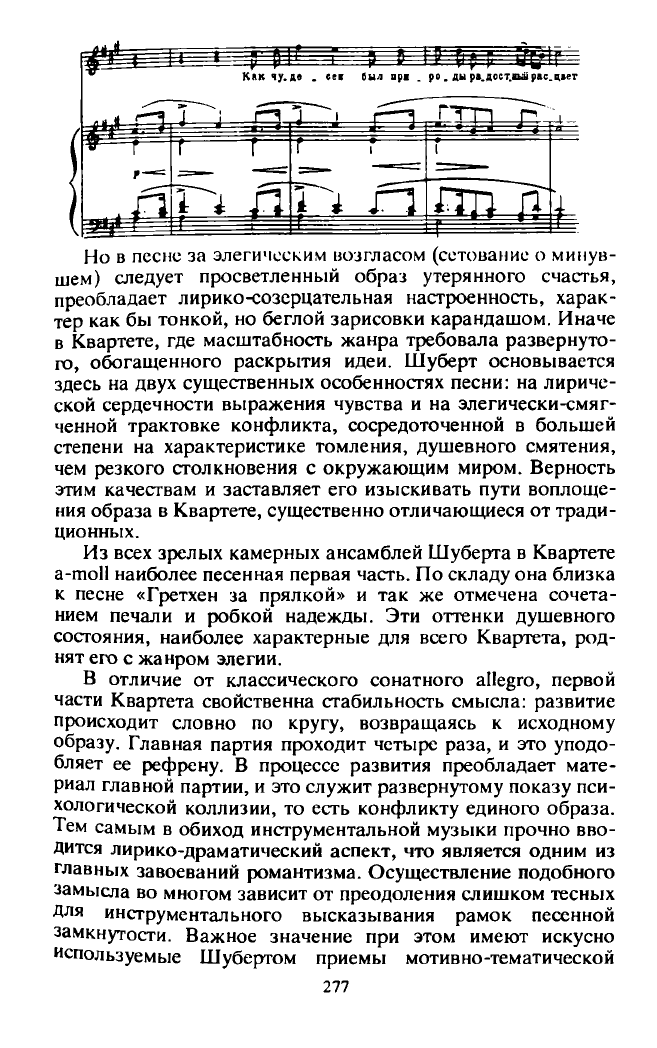

Но

в

песне за элегическим возгласом (сетование о минув-

шем) следует просветленный образ утерянного счастья,

преобладает лирико-созерцательная настроенность, харак-

тер как бы тонкой, но беглой зарисовки карандашом. Иначе

в Квартете, где масштабность жанра требовала развернуто-

го, обогащенного раскрытия идеи. Шуберт основывается

здесь на двух существенных особенностях песни: на лириче-

ской сердечности выражения чувства и на элегически-смяг-

ченной трактовке конфликта, сосредоточенной в большей

степени на характеристике томления, душевного смятения,

чем резкого столкновения с окружающим миром. Верность

этим качествам и заставляет его изыскивать пути воплоще-

ния образа

в

Квартете, существенно отличающиеся от тради-

ционных.

Из всех зрелых камерных ансамблей Шуберта

в

Квартете

a-moll наиболее песенная первая часть. По складу она близка

к песне «Гретхен за прялкой» и так же отмечена сочета-

нием печали и робкой надежды. Эти оттенки душевного

состояния, наиболее характерные для всего Квартета, род-

нят

его с жанром элегии.

В отличие от классического сонатного allegro, первой

части Квартета свойственна стабильность смысла: развитие

происходит словно по кругу, возвращаясь к исходному

образу. Главная партия проходит четыре раза, и это уподо-

бляет ее рефрену. В процессе развития преобладает мате-

риал главной партии,

и

это служит развернутому показу пси-

хологической коллизии, то есть конфликту единого образа.

Тем самым в обиход инструментальной музыки прочно вво-

дится лирико-драматический аспект, что является одним из

главных завоеваний романтизма. Осуществление подобного

замысла во многом зависит от преодоления слишком тесных

Для инструментального высказывания рамок песенной

замкнутости. Важное значение при этом имеют искусно

используемые Шубертом приемы мотивно-тематической

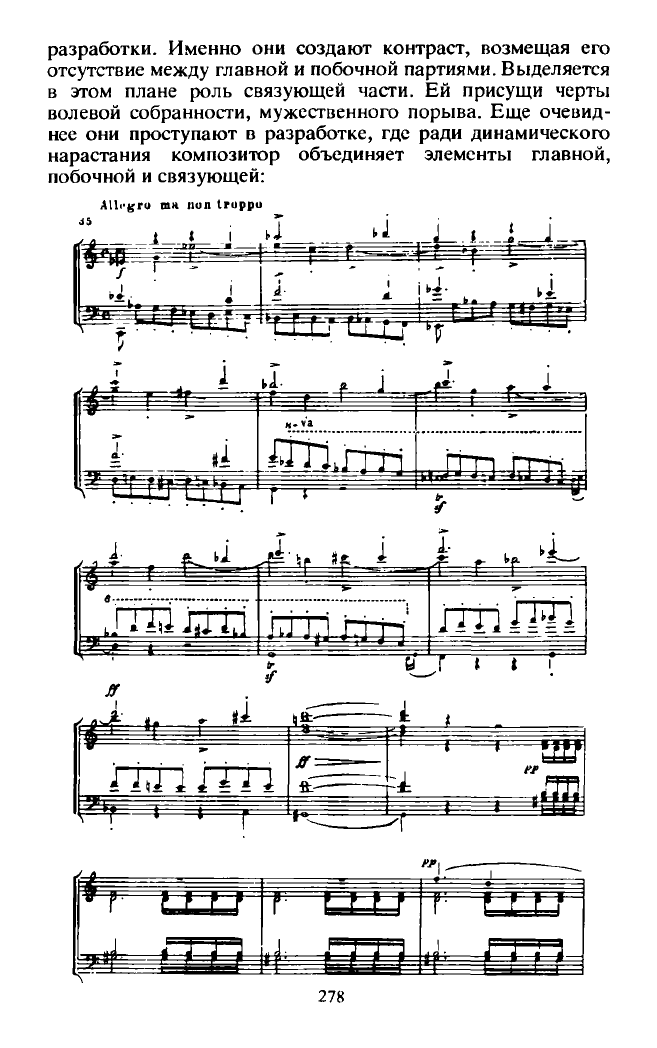

разработки. Именно они создают контраст, возмещая его

отсутствие между главной и побочной партиями. Выделяется

в этом плане роль связующей части. Ей присущи черты

волевой собранности, мужественного порыва. Еще очевид-

нее они проступают в разработке, где ради динамического

нарастания композитор объединяет элементы главной,

побочной

и

связующей:

В этих эпизодах, особенно во втором, несомненно видны

следы бетховенского воздействия. Однако драматические

обострения приводят у него к результату, проистекающему

из романтической концепции. В первом случае (связующая

партия) порыв порождает ряд ярких, но гаснущих вспышек;

во втором он приводит к внезапному срыву, чрезвычайно

убедительно фиксирующему тщетность стремлений героя.

Подобный перелом на кульминации с последующим протя-

женным спадом напряжения позволяет слушателю стать

соучастником постепенного «прозрения» мечтателя, уне-

сшегося в мир неосуществимого. Первая часть завершается

проведением главной партии,

и

это подтверждает, что основ-

ное настроение — элегическое. Элегическая жалоба Квар-

тета a-moll сопоставляется с вспышкой решимости, чем

создается предпосылка для дальнейшего развития.

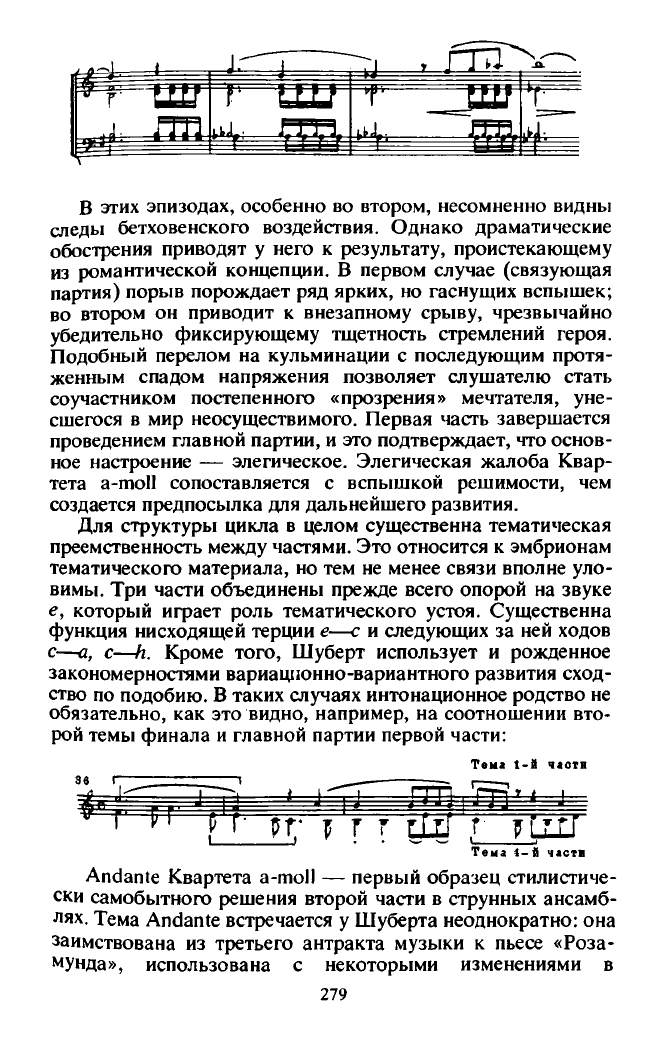

Для структуры цикла в целом существенна тематическая

преемственность между частями. Это относится

к

эмбрионам

тематического материала, но тем не менее связи вполне уло-

вимы. Три части объединены прежде всего опорой на звуке

е

у

который играет роль тематического устоя. Существенна

функция нисходящей терции е—с и следующих за ней ходов

с—а, с—Л. Кроме того, Шуберт использует и рожденное

закономерностями вариационно-вариантного развития сход-

ство по подобию. В таких случаях интонационное родство не

обязательно, как это видно, например, на соотношении вто-

рой темы финала

и

главной партии первой части:

Andante Квартета а-шо11 — первый образец стилистиче-

ски самобытного решения второй части в струнных ансамб-

лях. Тема Andante встречается у Шуберта неоднократно: она

заимствована из третьего антракта музыки к пьесе «Роза-

мунда», использована с некоторыми изменениями в

Экспромте B-dur для фортепиано, она, наконец, родственна

мелодии «Колыбельной» (ор. 105, № 2). Ей присущ характер

открытого простодушного народно-песенного высказыва-

ния. Соответственно субъективно-лирическая взволнован-

ность уступает в ней место неторопливой повествовательно-

сти.

Такой тип изложения является вторым важным руслом

шубертовского инструментального творчества. В Andante в

соответствии с задачей, поставленной композитором, этот

тип изложения обнаруживает явные связи с песней. Но

Шуберт осмысливает его в иных аспектах. Так образуется

форма, оригинально сочетающая приметы строфического и

сонатного построения

1

. Но в отличие от первой части, где

костяком формообразования является сонатность, здесь пре-

обладает строфический принцип. Наличие разработочного

эпизода во второй варьированной строфе обнажает таяще-

еся под оболочкой безмятежной умиротворенности броже-

ние чувств. Оно прорывается наружу внезапно и с силой,

превосходящей, пожалуй, все остальные случаи проявления

конфликтности в Квартете. Таким образом именно Andante

выявляет тот внутренний разлад, который лежит в основе

содержания Квартета. В Andante в центре внимания компо-

зитора оказывается не протест против обездоленности

героя, а сама его обездоленность. Красота и тонкость, мяг-

кость и сердечность душевного облика современника — вот

что привлекает Шуберта в первую очередь. Естественно, что

это ведет к преобладанию в музыке элегического и созерца-

тельно-просветленного тона. С полным основанием можно

сказать, что смысл Квартета определяется чистотой и глуби-

ной чувств и помыслов героя, но не их страстностью

и

силой.

С наибольшей очевидностью это дает о себе знать

в

мену-

эте, где впервые разграничиваются две сферы содержания

квартета: сфера робкой, затаенной мечты, то расцветающей,

то угасающей, и сфера идиллического воспоминания*. Тре-

тья часть проникнута удивительной нежностью

и

задушевно-

стью. От менуэта сохраняется лишь легкость и изящество

очертаний. Танцевальная же поступь вырисовывается лишь

в отдельных местах, приближаясь

к

лендлеру или вальсу. На

всей части (кроме трио) лежит печать нерешительности,

недосказанности, что определяется главным образом коле-

* Именно здесь обнаруживаются преемственные связи с песней

. «Боги Греции»: идиллическое трио явно восходит к навеянным четве-

ростишием Шиллера представлениям об «обетованной земле» гречес-

кой мифологии.

блющимся обликом гармонии. Показательно, что там, где

мелодия приобретает черты широкой распевности, гармония

особенно склоняется к тональной незавершенности. Трио

образует заметный контраст. Тональной зыбкости крайних

разделов части противопоставляется ясность, устойчивость

гармонии. Но это контраст не в размахе эмоции, а скорее в

колорите. По эмоциональному тонусу трио находится на

уровне первого раздела менуэта. Ведь подобно крайним раз-

делам трио свойственна приглушенность высказываний,

рожденная в одном случае неуверенностью, в другом —

пониманием недостижимости радости и света. Следователь-

но, композитор только расширяет, подробнее выписывает

заложенное в песне, но не выходит за рамки сопоставления

контрастных сторон ее содержания.

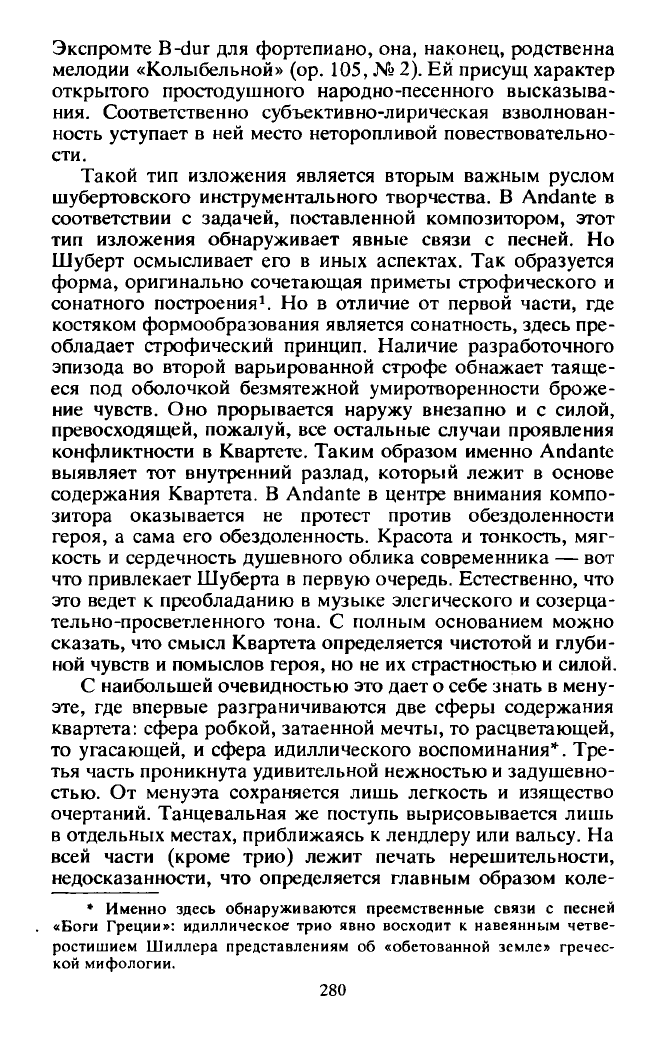

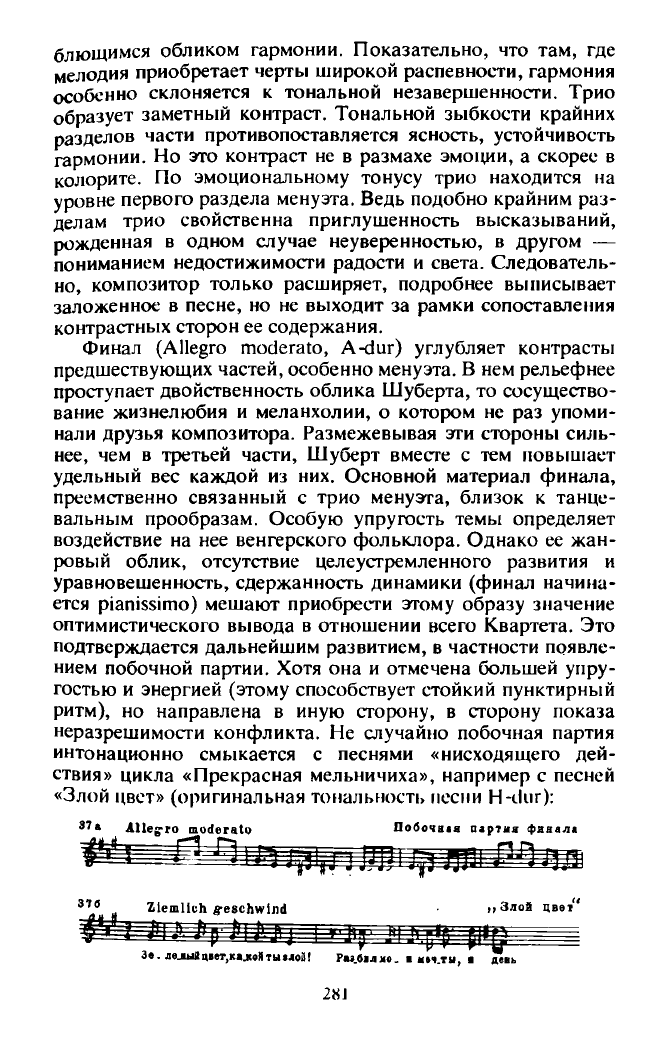

Финал (Allegro moderato, A-dur) углубляет контрасты

предшествующих частей, особенно менуэта. В нем рельефнее

проступает двойственность облика Шуберта, то сосущество-

вание жизнелюбия и меланхолии, о котором не раз упоми-

нали друзья композитора. Размежевывая эти стороны силь-

нее, чем в третьей части, Шуберт вместе с тем повышает

удельный вес каждой из них. Основной материал финала,

преемственно связанный с трио менуэта, близок к танце-

вальным прообразам. Особую упругость темы определяет

воздействие на нее венгерского фольклора. Однако ее жан-

ровый облик, отсутствие целеустремленного развития и

уравновешенность, сдержанность динамики (финал начина-

ется pianissimo) мешают приобрести этому образу значение

оптимистического вывода в отношении всего Квартета. Это

подтверждается дальнейшим развитием, в частности появле-

нием побочной партии. Хотя она и отмечена большей упру-

гостью и энергией (этому способствует стойкий пунктирный

ритм), но направлена в иную сторону, в сторону показа

неразрешимости конфликта. Не случайно побочная партия

интонационно смыкается с песнями «нисходящего дей-

ствия» цикла «Прекрасная мельничиха», например с песней

«Злой цвет» (оригинальная тональность песни H-dur):

28 J