Золотарева Т.Ф., Минигалиева М.Р. Проблемы социально-психологической помощи жертвам террора

Подождите немного. Документ загружается.

обществах». Вместе с тем смерть несет в себе трансисторические приметы:

разрушая человеческое тело, она уничтожает его "Я" в этом мире". Учитывая

значимость оценки смысла и результата прожитой жизни для структуры

переживаний в старости, Э.7Эриксон (1995) утверждал возможность двух

различных по содержанию, знаку и значимости для жизнедеятельности форм

эмоциональных переживаний жизненного итога: если человек убежден, что

жизнь состоялась, то он уравновешен и спокойно смотрит в будущее, но если

жизнь оценивается как прожитая зря, то его настигает чувство бессилия что-

либо исправить, увеличивается отчаяние и страх смерти. Любой факт своей

жизни пожилой человек может оценить в пессимистической или, напротив,

позитивной и конструктивной форме. Так, уход на пенсию переживается

одними людьми как трагическая изоляция от общества, а другими – как

возможность заняться наконец, тем, к чему всегда лежала душа, ведь в

окончании одного дела всегда коренится потенциальное начало другого.

Э.7Хемингуэй утверждал, что «самая страшная смерть для человека – это

потеря жизненного стержня, того, что определяет его сущность». Трудно найти

более неприятное слово, чем увольнение. Будь выбор добровольным или

вынужденным, лишиться своего дела – того дела, которое дает нам

возможность быть самими собой, – равносильно тому, чтобы сойти в могилу"

(Beauvoir7S.7de., 1970, р. 280). Вместе с тем пенсионный возраст иногда

воспринимается как долгожданный отдых от тяжелого труда или нелюбимой

работы. При выходе на пенсию могут возникать двойственные чувства в

зависимости от отношения к труду – как к утомительному бремени или способу

интеграции в социальную жизнь, источнику равновесия и духовного

обогащения. Таким образом, существуют два образа – "чудесной пенсии",

помогающей исполнению всех давно задуманных желаний, и

"катастрофической пенсии", лишающей жизнь смысла. В некоторых случаях

старики считают свою жизнь настолько невыносимой, что предпочитают

смерть. Именно в старости совершается наибольшее число самоубийств.

Э.7Дюркгейм первым показал, что процент самоубийств возрастает в период от

40 до 80 лет" (Beauvoir7S.7de., 1970, р. 293). Хотя многие старики, казалось бы,

утратившие всякие жизненные стимулы, не хотят расставаться с жизнью, но в

целом они не квалифицируют смерть как самое страшное из зол и часто видят в

ней возможность "покончить с опостылевшим существованием". В общении с

пациентом, который много говорит о смерти психотерапевту (чтобы понять ход

его мысли), помогают вопросы: "Кто будет стоять у вашего смертного ложа и

каковы будут ваши последние слова?", "А каковы будут их последние слова,

сказанные вам в ваши последние мгновения жизни?" Ответом по первому

вопросу является обычно что-нибудь вроде: "Я им доказал..." "Ими" – чаще

всего бывают родители, иногда супруг или супруга.: "Я им доказал, что делал в

жизни так, как они хотели" или "Я им доказал, что не надо было делать так, как

они хотели", – речь идет фактически о формулировке жизненной цели.

Вопросы психотерапевта на тему завещания: "Каков будет важнейший

пункт в вашем завещании?", "Что будет для ваших близких самой большой

неожиданностью после вашей смерти?" – также в определенной степени

71

освещают жизненный сценарий пациента. Психотерапевт может использовать

эти вопросы как мощный инструмент, чтобы разрушить привычные «игры» и

отвлечь пациента от его сценария: "Итак, вся ваша жизнь сводилась к тому,

чтобы доказать, что вы чувствовали себя ущемленным, испуганным, сердитым

или виноватым из-за родительских предписаний. Очень хорошо, если вам

казалось это необходимым. Однако не разумнее ли поискать более достойную

цель в жизни?"

Э.7Берн (1993) пишет, что жизненные планы большинства людей

предполагают определенную продолжительность своей жизни. Один из

возможных вопросов психотерапевта пациенту здесь звучит так: "Как долго Вы

собираетесь прожить?" Психотерапевт должен дать пациенту разрешение жить

дольше, чем его отец, мать, другой значимый субъект. Успех определяется не

снятием у человека каких-то внутренних конфликтов, а тем, что

консультативная ситуация создает «убежище» и защиту в критические годы.

Конфликтов, подлежащих снятию, в данном случае просто нет. Плохое

самочувствие после смерти значимых людей вовсе не патологично – это лишь

частный случай невроза выживания, который в определенной степени

проявляется у людей после смерти родного, близкого человека. В этом, в

основном, заключаются причины неврозов в военные годы, так называемые

"военные неврозы", "неврозы Хиросимы" и т.д. Выжившие в войну люди почти

всегда чувствуют вину перед погибшими, которые умерли "вместо них".

Именно это и отличает человека, видевшего, как на войне убивают людей, от

других людей, не переживших все ужасы войны. Это нельзя «вылечить», но

можно поставить чувства под контроль, чтобы человек мог нормально

существовать, получив «разрешение» наслаждаться жизнью.

72

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА СО СПАСАТЕЛЯМИ

И СОТРУДНИКАМИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Среди категорий лиц, подвергшихся действию катастрофы или

террористического акта особое место занимает большая группа людей,

принимавших участие в ликвидационно-восстановительных работах. Сегодня

особенно актуально изучение психологических последствий нахождения

ликвидаторов в аварийной зоне или зоне террористического акта. Это связано с

увеличивающимся потоком жалоб с их стороны на недостаточное внимание

общественных организаций к их многочисленным проблемам (Курышева7Л.И.,

2001, др.).

Работа сотрудников специального отряда быстрого реагирования

сопряжена с постоянным пребыванием в чрезвычайных ситуациях. На

участников специальных операций в условиях мирного времени в той или иной

степени воздействуют такие стрессогенные факторы как: непосредственная или

высоко вероятная угроза жизни или здоровью; высокая ответственность за

выполнение задания и постоянный риск причинения вреда гражданам

неадекватными действиями; напряженность обстановки, обусловленная

недостатком или противоречивостью информации, дефицитом времени и

трудно предсказуемым характером ее изменений; необходимость сдерживания

отрицательных эмоций и морально-нравственные переживания, связанные с

фактами применения оружия на поражение. «Участие в боевых действиях

можно рассматривать как стрессовое событие исключительно угрожающего

характера. В отличие от многих других стрессов, участие в войне может

явиться пролонгированной психической травмой» (Дмитриев И.В.,.2001).

Пребывание в районе боевых действий сопровождается влиянием следующих

факторов: ясно осознаваемое чувство угрозы для жизни, «биологический страх

смерти»; стресс, возникающий у человека, непосредственно участвующего в

боевом действии (необходимость убивать других людей, гибель товарищей);

воздействие условий боевой обстановки (дефицит времени, внезапность,

новизна); невзгоды и лишения (отсутствие нормального сна, питания);

необычные для участников климат и рельеф местности (жара, горы и т.п.).

В обществе сложилось противоречивое мнение о специальных силовых

структурах, поэтому часто возникает противодействие созданию новых

подразделений специального назначения, однако, международная практика

показывает, что наличие элитных подразделений вполне оправдано. Их

подготовка для борьбы с террористами – одна из сложных задач, как в

материальном, так и в психолого-педагогическом плане. Особое значение,

поэтому, имеет профессионализм личного состава специальных подразделений,

их психологическая подготовка. Сфера деятельности силовых структур мало

изучена. Она обусловлена многообразием явлений, противоречий и зависит от

73

субъективных и объективных обстоятельств, подчас не всегда связанных

логикой.

С появлением фактов терроризма в России развитие новых концепций

психологической и физической подготовки личного состава специальных

подразделений стало требованием жизни. От своевременного внедрения их в

практику во многом будет зависеть эффективность антитеррористических

операций. Одной из дисциплин, занятых решением этих проблем является

психология безопасности – новая ветвь прикладной психологии, изучающая

поведение людей в травматогенных ситуациях в системе «человек – техника –

окружающая среда» (Котик7М.А., 1981, с. 17, 1985). Эта отрасль науки, изучает

также психологические причины несчастных случаев, происходящих в

процессе разных видов деятельности. Безопасность часто определяется как

защищенность. Защищенность человека от опасностей, связанных с

профессиональной деятельностью, есть способность человека не создавать

опасные ситуации, а, в случае их возникновения, (по вине субъекта или

независимо от него) – успешно противодействовать им.

Выделяют три типа защищенности. Первый тип – базовая защищенность,

которая определяется комплексом природных психофизиологических качеств.

Второй тип – индивидуальная защищенность. Она зависит, кроме

психофизиологических, и от социальных и профессиональных качеств, а также

от состояния человека, его мотивации, механизмов саморегуляции. Третий тип

– результирующая защищенность, зависит еще и от технических средств

защиты.

Г.Н.7Жаворонков (1974) определяет защищенность психическим

состоянием человека. Он и другие исследователи (Паавел7В.Р., 1988) различают

адекватную и неадекватную защищенность. Под адекватной защищенностью

подразумевается психическое состояние личности, которое проявляется в

способности противостоять неблагоприятным явлениям окружающей среды

или внутренним побуждениям, ведущим к отрицательным проявлениям в

деятельности и в поступках, способны вызвать негативные изменения в

структуре личности, в характеристике её черт и качеств. Неадекватная

защищенность это психическое состояние, которое проявляется в способности

«сохранять удовлетворяющее отношение к себе, искаженные потребности,

установки и стремления», несмотря на отрицательные оценки общества.

Критерием позитивности является полезность для общества».

К.Г.7Хойос (1995) предлагает включить в понятие «психология

безопасности человека» более высокие категории, связанные с

гражданственной ориентацией на проблему человека как высшей ценности в

существующем мире, как меры уровня технологии, культуры и просвещения,

его соответствия утилитарному техническому прогрессу. В психологическом

плане это означает повышение чувствительности общества к общей боли, к

персональной и межиндивидуальной ответственности за последствия своих

действий, своей необразованности, глухоты к тем, кем управляют и кто

составляет основание пирамиды благополучия для всех.

74

Безопасная деятельность в момент кризиса отчетливо выступает как

результат не столько противодействия человека опасностям, сколько

проявлением его возможностей не порождать своей деятельностью эти

опасности. Защищенность человека при оценке опасных ситуаций может

определяться как способность не допускать ошибок, чреватых еще более

опасными последствиями. Кроме того, она может определяться и как

способность противостоять случайным, незапрограммированным факторам,

например, неожиданно возникающим опасностям.

Проблема обеспечения личной безопасности сотрудников спецназа, МЧС

и т.п. имеет особую актуальность в связи с особенностями их

профессиональной деятельности. В сложившихся условиях всеобщей

социальной напряженности, характерной чертой которой является рост числа

техногенных и природных катастроф, несчастных случаев, успешность

действий в экстремальных ситуациях сотрудников МЧС и спецназа (как систем

государственных силовых подразделений) во многом зависит от того, какие

действия предпринимал каждый сотрудник по обеспечению личной

безопасности, влияя на безопасность всех участников (групповая безопасность)

при проведении операций по пресечению действий террористов и операций по

спасению жертв террористических актов и катастроф.

Одной из ведущих задач здесь является воспитание «личности

безопасного типа», которой предстоит не только выжить в опасных ситуациях,

но и помочь выжить окружающим. Для этой личности безопасность связана с

другими ценностями (нравственность, ответственность, здоровье) и, наряду с

ними, должна иметь выраженный и осознанный «личностный смысл», выступая

как условие сохранения как своей собственной жизни и психического здоровья,

так и жизни, здоровья жертв катастроф. Необходимо понимание, осмысление

личностью того, что безопасность каждого сотрудника тесно связана с

сохранением его соматического и психического здоровья при выполнении

служебно–оперативных задач. Безопасность окружающих, общества в целом,

таким образом, начинает выступать, как функция соблюдения правил личной

безопасности. Именно поэтому так велика роль психологической подготовки

сотрудников спецслужб (Барчуков7И.С., 2001, Тарас7А.Е., 1999, Крысько7В.Г.,

1999 др.), так значима роль психологов отрядов МЧС в процессе реабилитации

первичных и вторичных жертв чрезвычайных событий.

Определяя, каким образом экстремальные условия деятельности

(применение огнестрельного оружия, физической силы т.д.) влияют на

психическое здоровье сотрудников спецподразделений, можно подойти к

рассмотрению еще одной грани проблемы личной безопасности. Речь идет о

том, насколько экстремальная ситуация значима и представляет опасность для

личности сотрудника и окружающих его коллег. Такой аспект рассмотрения

проблемы позволяет приблизиться к центральному компоненту безопасности –

угрозе безопасности. Анализ исследований военного стресса и его последствий

(Абдурахманов7Р.А., Александровский7Ю.В., Лобастов7О.С., Знаков7В.В.,

Тарабрина7Н.В., Котенев7И.О. и др.) позволяет выделить следующие группы

людей:

75

• лица, для которых экстремальная ситуация не является субъективно

опасной;

• лица, которые в силу индивидуально-психологических особенностей

опасны для окружающих;

• лица, которые могут быть опасны для себя,

• Группа лиц, которые адекватно воспринимают экстремальную

ситуацию и не опасны для себя и окружающих.

Важную роль в обеспечении безопасности сотрудников силовых структур

в экстремальных условиях деятельности играет специальная психологическая

подготовка. Осознание проблемы личной безопасности возможно с помощью

психолога, психотерапевта, который помогает изменить личностный смысл

внешне-средового воздействия.

Человек безопасного типа соизмеряет свои действия с угрозой, в

частности, не превышая пределов необходимой самообороны, когда налицо

явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства;

применение оружия при малозначительности причиненного противником

ущерба; повторное применение оружия в отношении раненого и

невооруженного противника; причинение вреда не противнику, а третьему

лицу (например, выстрелом); применение оружия в отношении напавшего, но

уже обратившегося в бегство противника (Тарас7А.Е., 1999). Превышение

предела необходимой обороны может быть полностью оправдано в ситуации

крайней необходимости, когда действия человека направлены на устранение

угрозы личности, обществу, государству, если эту опасность нельзя устранить

другим способом, и если причиненный вами вред будет меньше

предотвращенного вреда. Такая ситуация может возникнуть при стихийном

бедствии, агрессии со стороны животных или эпидемии у животных,

неисправностях работающих машин и механизмов, общественно опасных

действиях людей.

Психологическая подготовка сотрудников спецслужб, спасателей

оказывается также тесно связанной с физической подготовкой, образуя единую

систему профессиональной подготовки.

Главным в построении системы обучения и подготовки личного состава

спецподразделений является создание научно-теоретической базы,

организационно-педагогических, правовых условий реализации конкретных

мероприятий и процедур по физической и психологической подготовке.

Условием эффективности такой работы является осознание необходимости:

• профессионального отбора, многоуровневого физического обучения и

воспитания личного состава, где оперативно-тактической физической

подготовке придается большое значение;

• выявления социально-психологических портретов террористов,

возможных путей свершения ими противоправных актов, мотивов их поступков

и требований, выработка на основании этого эффективных способов и методов

их нейтрализации;

• поиска путей и средств разрешения конфликта с минимальными

потерями, обеспечения превосходства членов подразделений при

76

обезвреживании террористов за счет высокой морально-психологической и

физической готовности;

• долговременного функционирования спецподразделений за счет

систематической работы по развитию коллектива, использования комплекса

восстановительных средств, а также высокой организации проведения учебно-

тренировочных занятий по физической подготовке.

Борьба с террористическими группами требует решительных перемен в

системе подготовки сотрудников силовых ведомств с использованием методик

физической и психологической подготовки.

Образовательный процесс в подобных подразделениях в сложившейся

обстановке в стране и мире, требует специфических подходов, реализации

методов и способов обучения, связанных между собой в определенной

последовательности. Для этого, следует вычленить несколько направлений

обучения и воспитания личного состава (Барчуков7И.С., 2001, Тарас7А.Е., 1999,

др.):

• изучать и обязательно использовать накопленный опыт физической

подготовки и развития воинских коллективов армий России и зарубежья;

• своевременно фиксировать рост преступности в стране, чтобы

предотвратить адаптацию населения к негативным явлениям в обществе;

• отрабатывать методику способов борьбы с террористами, концентрируя

внимание на преодолении сложившихся гуманных стереотипов.

Все эти направления взаимосвязаны – промежуточные функции

диагностики и критической оценки соединяют их в целостную

технологическую структуру обучения и воспитания личного состава.

Обучение личного состава спецподразделений опирается на две

важнейшие предпосылки: необходимость качественного профессионального

отбора и интенсивную комплексную подготовку профессионалов. Комплексная

подготовка во многом опирается на теорию антропомаксимологического

подхода, изучающую проблемы быстрой адаптации человека к

целенаправленной результативной деятельности. Эта теория утверждает, что

можно добиться разностороннего расширения функциональных резервов

организма человека в короткие сроки, особенно при качественно

осуществленном профессиональном отборе.

77

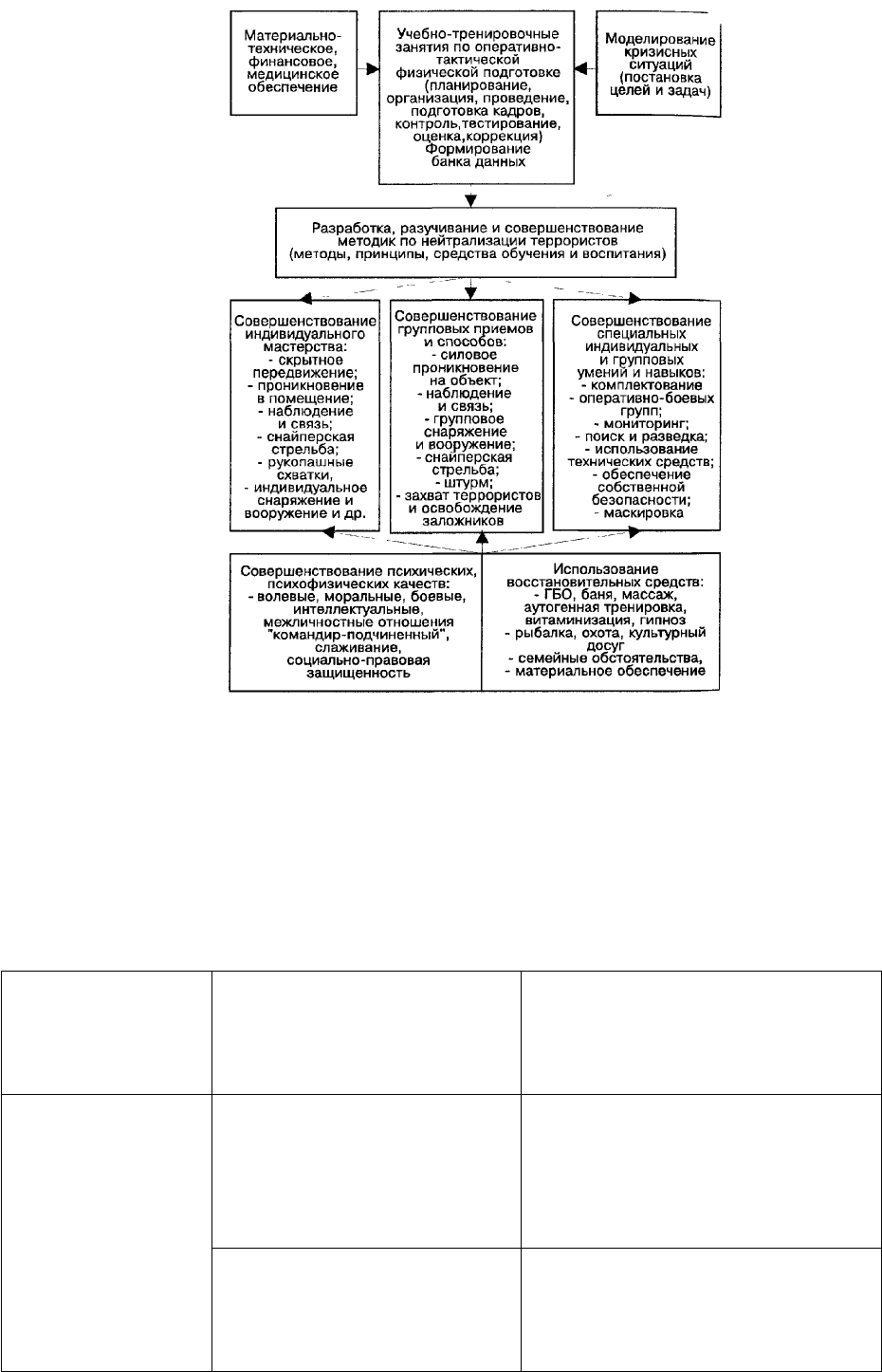

Рис. 2

На рис. 2 представлена система организации оперативно-тактической

физической подготовки личного состава спецподразделений (Барчуков7И.С,.

2001).

В решении задач профессионального отбора важным моментом является

составление психологического портрета кандидата в спецподразделение.

Базовые данные для построения психологических портретов

кандидатов в спецподразделение.

Блоки

психологически

х характеристик

Приоритетные

психологические

качества и мотивы в

каждом блоке

Оценка выявленных качеств

и мотивов

1

Потребностно-

мотивационная

сфера

Потребность служить в

подразделении по борьбе

с террористами и

достигать поставленные

цели

Гипертрофированная, очень

высокая, высокая, средняя

умеренная, низкая, очень

низкая

Самооценка и

потребность в ее

изменении в лучшую

сторону

Адекватная (неадекватная)

заниженная (завышенная)

78

11

Познавательные

процессы

Тип мышления Стереотипное, со

склонностью к упрощению

или усложнению задачи, с

элементами аналитичности,

продуктивности, быстроты

Личный стиль

принятия решений

Гибкий, жесткий, быстрый,

замедленный, со

склонностью к риску или

осторожности

III Основные

черты

поведения

личности в

экстремальных

ситуациях

Реакция на неудачи Способность «сорваться»;

умение сделать правильный

ход в сложной ситуации;

готовность бороться со

стрессом; склонность к

депрессии, к панике;

способность к выработке

установки на выживание,

выхода из кризиса

Владение

стратегическими и

тактическими приемами

Умение выбрать стратегию

и тактику для достижения

победы, преодоления

депрессии; способность

быстро находить верные

тактические ходы, идти на

компромиссы ради

достижения успеха

|V Социально-

психологическа

я

характеристика

личности

Стиль руководства

группой

Авторитарный,

демократичный, жесткий

Решает альтернативу в

пользу избранных (в

интересах всех), принимает в

этом личное участие; делает

выбор сам; решение выносит

в интересах меньшинства;

является лидером группы;

опирается на

единомышленников

Стиль межличностных

отношений

Склонность игнорировать

другого; умение установить

хорошие отношения со

всеми; доверие к другим

V

Лингвистическа

я и

поведенческая

Качества речи Образность, богатство

языка; яркость,

эмоциональность;

косноязычие; сдержанность;

79

характеристики

личности

умение оперировать

доступными для группы

категориями; апелляция к

эмоциям; апелляция к логике

членов группы

Манера поведения Свобода в обращении;

раскованность,

обаятельность, улыбчивость;

склонность к шуткам;

сдержанность (подвижность)

мимики; открытость взгляда;

владение этикетом

Опираясь на данную схему, производится профессиональный отбор в

спецподразделение. Профессиональный отбор проходит в несколько этапов.

Первый этап – это изучение личных дел (документальный анализ),

личное знакомство, медицинское обследование, конкурс.

Второй этап включает проведение тестирования, выявление физических,

интеллектуальных и психологических качеств.

Третий этап – выявление способности к исполнению приказов, к

индивидуальным и коллективным действиям, определение психологической

надежности, склонности к негативным привычкам.

Четвертый этап – это построение психологического портрета обучаемого,

выявление межличностных взаимоотношений, отношения к руководству,

способности входить в контакт с коллегами.

Начиная со второго этапа, профотбор осуществляется в процессе учебно-

тренировочных занятий. На каждом этапе в методики профотбора могут быть

внесены коррекции, которые зависят от конкретных объективных и

субъективных факторов. Отбор может проходить и на последующих этапах

обучения, а также в ходе участия личного состава в боевых операциях. Только

высокие требования к физическим, психологическим и интеллектуальным

качествам в процессе профотбора позволят в дальнейшем эффективно

проводить учебно-тренировочные занятия, решать задачи по нейтрализации

преступников (Барчуков7И.С., 2001, с. 89–90, др.).

Однако, в борьбе с террористами следует учитывать и коллективный

характер действий спецподразделений. Поэтому, отдельный важный вопрос

психологической подготовки – взаимоотношения в коллективе. Коллективные

действия спецгрупп всегда осуществляются в кризисной ситуации. Если

кандидат претендует на службу в спецгруппе, то он должен осознавать, что

может подвергнуться опасности и риску: может быть убит или столкнется с

угрозой для своей жизни и жизни своих товарищей, жизни заложников; его

действиями может быть нанесен экологический ущерб, ущерб материальным

ценностям. Коллектив, в котором он будет работать, имеет определенный уклад

жизни: люди в нем объединены общностью специфической деятельности по

ликвидации преступников и результатов террористического акта – в кризисной

80