Абабков А.А., Бизюк А.П., Володин Н.Н. Клиническая психология

Подождите немного. Документ загружается.

504 • Часть 3. Клиническая психология

ных

раздражителей, но и в связи с представлениями и более сложными пси-

хическими переживаниями. Классическим примером болевой доминанты

является болевой синдром при выраженных каузалгиях.

На интенсивность болевого ощущения влияет также тип нервной систе-

мы, нарушения деятельности желез внутренней секреции, в частности, поло-

вых желез и др.

В ряду психологических факторов, имеющих большое значение в пере-

живании боли, следует прежде всего указать на следующие: отвлечение вни-

мания и сосредоточение на боли, ожидание боли, различные эмоциональные

состояния — горе, радость, гнев; особенности личности — стойкость и вы-

носливость к боли, изнеженность и невыносливость; общественно-моральные

установки, содержание и направленность жизненных отношений человека,

определяющих его отношение к боли.

Важную роль в переживании болевого ощущения играет ожидание боли

и отношение к ней, от чего в значительной степени зависят «пределы вынос-

ливости» к боли и возможности ее преодоления. Ожидание, «боязнь боли»

по Аствацатурову является примитивной формой эмоции страха вообще. «Боль

и эмоция представляются чрезвычайно тесно связанными общностью их био-

генетических

корней и тождеством их биологической сущности». Обосновы-

вая это положение, он пишет, что функциональное назначение болевого чув-

ства состоит не в дискриминативной функции различения качества внешне-

го воздействия, а в аффективном переживании чувства неприятного, являю-

щегося стимулом к удалению от соответствующего объекта. Отождествление

болевой чувствительности с эмоцией вызвало возражение ряда исследовате-

лей. Так, Ананьев указывает, что альтернативная постановка вопроса: боль —

эмоция, или боль — ощущение, носит метафизический характер; она раз-

рывает сенсорно-аффективное единство боли. Боль — цельная реакция лич-

ности, выражающаяся как в субъективных переживаниях, так и в объектив-

ной деятельности.

В исследованиях Беркенблит было установлено, что даже при весьма эмо-

циональном переживании боли в нем достаточно четко выражены гностичес-

кие компоненты, характерные для всякого другого рода ощущений. Несмотря

на напряженное ожидание боли, окрашенное эмоцией страха, испытуемые со-

вершенно правильно определяли силу раздражения и, несмотря на сознатель-

ную со стороны экспериментатора дезориентацию испытуемого, сохранялась

полная адекватность ощущения. Она показала, что под влиянием представ-

лений о данном типе боли и возникавшего на его основе напряженного ожи-

дания боли, сильно эмоционально (отрицательно) окрашенного, значитель-

но повышалась чувствительность, чему соответствовало уменьшение величи-

ны порогов болевой чувствительности. Но наряду с этим, повышалась и

выносливость к боли, что выражалось в увеличении верхних порогов боле-

Глава 14. Основы психосоматики • 505

вой чувствительности. Это происходило благодаря включению в пережива-

ние боли волевых механизмов: стремления испытуемых к осуществлению на-

мерений, формирующихся у них в процессе эксперимента (проверка собственной

выносливости, сравнение себя с другими испытуемыми и т. д.). Эти данные

показывают роль представлений о боли и образуемого на их основе снижения

боли в индивидуальном варьировании болевой чувствительности. Чувствитель-

ность к боли у испытуемых была тем выше, чем сильнее было ожидание боли

и связанное с ним эмоциональное и аффективное напряжение.

На значение в переживании боли жизненной установки человека, опре-

деляемой его отношениями, указывали Мясищев, Ананьев, Карвасарский,

Бичер и др. Более ста лет тому назад знаменитый французский хирург Дю-

пюитрен писал: «Каково же моральное отличие тех, кого мы лечим в граж-

данских госпиталях, от лиц, получающих огнестрельные ранения? Воен-

ный человек привык к тому, что он должен забыть о себе и семье и что его

ожидает перспектива быть искалеченным. Он считает себя счастливым, если

спасает себе жизнь, теряя конечность, и поскольку он уверен в безопасно-

сти, то он мужественно, даже радостно, встречает скальпель хирурга. Но

посмотрите на несчастного рабочего, фермера, ремесленника, который яв-

ляется единственным кормильцем большой семьи. Он подавлен страхом, его

ожидает нищета, он в глубоком отчаянии, он потерял надежду. Он с сожа-

лением соглашается на настояние хирурга. Не надо удивляться различию

полученных результатов».

Бичер исследовал взаимоотношения между выраженностью ранения и

интенсивностью болевого ощущения у гражданских лиц и солдат, поступив-

ших для хирургического лечения в госпиталь. Отсутствовала зависимость

между величиной раны и ощущением боли. Определяющим в переживании

боли являлось отношение к ней больного. Для солдат, прибывших в госпи-

таль из района боевых действий, где они в течение нескольких дней подвер-

гались почти непрерывной бомбардировке, поступление в госпиталь и опе-

рация означали относительную безопасность, освобождение от отчаянного стра-

ха смерти и последующий перевод в тыл. Только 32% из них испытывали

сильную боль и просили морфий. У гражданских лиц меньшее оперативное

вмешательство сопровождалось значительно более выраженным болевым ощу-

щением. Применение морфия из-за сильной боли потребовалось у 88% этих

больных. Бичер приходит к выводу, что в переживании боли размер раны

имеет меньшее значение, чем эмоциональный компонент страдания, определя-

емый отношениями больного.

На основании психологических исследований боли Давыдова делает вы-

вод об определяющем значении в переживании боли отношения к ней чело-

века. «Боль, — пишет она — сама по себе не имеет самодовлеющей силы,

поскольку эмоции, сопровождающие болевые ощущения, опосредуются

оп-

506 •

Часть

3.

Клиническая

психология

ределенным жизненным содержанием». В приведенном автором наблюдении

показано различное переживание боли двумя ранеными. В первом случае

операция была направлена на восстановление деятельности руки (удаление

пули). Больной заявил: «Я ждал этой операции с нетерпением, это был выход

снова в жизнь». Иной была установка второго раненого, ждущего оператив-

ного удаления руки ввиду наступившей гангрены: «Мне казалось, что я не

переживу этого дня, все померкло в моей жизни». Эти две установки резко

отличались друг от друга, а отсюда иным было отношение к боли, иным эмо-

циональное переживание ее. В первом случае: «Я не помню, была ли силь-

ная боль, кажется, нет». Во втором случае: «Все было мучительно и больно,

с начала до конца, и до, и после».

Как при функциональных болях, так и при болях, в основе которых лежат

органические изменения, отношения личности играют важную роль (не в

возникновении, а в степени переживания боли). Боль нередко достигает

наибольшей выраженности у больных с личной неустроенностью, отсутстви-

ем цели и другими неразрешенными конфликтами. Сосредоточивая на себе

внимание

больных,

болевые ощущения в подобных случаях используются как

средство выхода из травмирующей ситуации, помогают больным уйти от

разрешения реальных жизненных трудностей.

Ананьев также указывает на значение в овладении болью, в изменении

«пределов выносливости» к боли сознательной установки человека. Именно

в этом изменении «пределов выносливости», а не в абсолютной болевой чув-

ствительности, по его мнению, проявляется личность человека в ее отноше-

нии к боли.

В тесной связи с рассмотренным выше находится один из наименее изу-

ченных разделов учения о боли — проблема психалгий, или психических

болей. В зарубежной психосоматической литературе распространены чисто

психологические трактовки психалгий, в которых отрицание нейрофизиоло-

гических механизмов боли чаще всего сочетается с анализом их психогенеза

с психоаналитических позиций.

Наиболее систематизированное изложение психосоматической концепции

боли содержится в работе Энгеля. Он обосновывает положение о том, что воз-

можно существование боли «как чисто психического феномена», боли без

болевой

импульсации

с периферии. Доказательства автора сводятся к сле-

дующим основным положениям.

1.

Боль имеет сигнальное защитное значение, она предупреждает об уг-

розе повреждения или утраты части тела. В плане развития боль воз-

никает всегда при наличии болевой импульсации с периферии. Пси-

хический механизм боли развивается в процессе филогенеза и онтоге-

неза на основе рефлекторного механизма. Но как только психичес-

кий механизм боли возник, для ощущения боли уже не требуется пе-

Глава 14. Основы психосоматики • 507

риферического раздражения. И это определяется тем огромным зна-

чением, которое имеет боль в истории жизни индивидуума.

2. Боль — плач — утешение любимым человеком — устранение боли —

вся эта цепь играет важную роль в становлении нежных любовных

отношений и позволяет объяснить «сладкое удовольствие» от боли.

Боль позволяет сблизиться с любимым человеком. Некоторые инди-

видуумы поступают таким образом, как будто боль стоит такой цены.

3. Боль — наказание. Боль наносится, если «я плохой». В этом случае

она сигнал вины, а отсюда и важный посредник для искупления вины.

Некоторые дети, так же как и взрослые, рады боли, если это приво-

дит к прощению их и к соединению с любимым человеком. Если боль

посредник для облегчения вины, то в какой-то степени здесь высту-

пает и удовольствие от боли.

4. Боль рано сочетается с агрессивными стремлениями и стремлением к

власти. В этом смысле боль хорошее средство для контроля за своими

агрессивными тенденциями.

5. Существует определенная связь между болью и истинной или вооб-

ражаемой потерей любимых лиц, в особенности если есть вина в аг-

рессивных чувствах по отношению к этим лицам. Боль является в этих

случаях средством психического искупления. Человек уменьшает чув-

ство потери, испытывая боль в своем собственном теле. Он может за-

менить болью потерянное лицо.

6. Боль может сочетаться с половым чувством. На высоте полового воз-

буждения боль не только может быть

нанесена,

но и являться источ-

ником наслаждения. Когда это становится доминирующим, то гово-

рят о мазохизме.

Некоторые люди в большей степени, чем другие, склонны использовать боль

как психический феномен, независимо от того, имеет она или не имеет перифе-

рического компонента. Эти люди отличаются рядом особенностей, которые с

учетом того, что уже говорилось выше, можно свести к следующему:

а) преобладание вины, при которой боль удовлетворительный способ ус-

покоения;

б) мазохистические тенденции, склонность переносить боль, о чем сви-

детельствует большое число операций, повреждений — склонность к

«выпрашиванию боли»;

в) сильные агрессивные тенденции, которые встречают отпор, и поэтому

возникает боль;

г) развитие боли, когда какая-нибудь связь потеряна или под угрозой,

когда боль — «замещение»;

д) локализация боли определяется бессознательной идентификацией с

объектом любви; одно из двух: боль была у пациента, когда он нахо-

508 • Часть 3. Клиническая психология

дился в конфликте с объектом любви, или же это боль, которой стра-

дал фактический или воображаемый объект любви.

Автор отрицает двухкомпонентную концепцию боли, которая признает

болевое ощущение (сенсорный компонент) и реакцию на него (эмоциональ-

ный компонент), так как «эта концепция приводит к неправильному выво-

ду, что боль невозможна без болевой импульсации с рецепторов».

С клинической точки зрения проблема психалгий включает в себя следу-

ющие основные вопросы:

1) имеются ли патологические процессы, раздражающие нервные окон-

чания и вызывающие боль;

2) если есть, то отвечают ли они частично, полностью или совсем не от-

вечают за боль;

3) каковы те психологические механизмы, которые определяют оконча-

тельный характер испытываемой боли и способ, которым больной

сообщит об этом врачу.

Периферический фактор может иметь значение, но может и не иметь. Если

он имеет значение, то не всегда обуславливает испытываемую боль — таков

основной вывод Энгеля.

С точки зрения приведенной концепции боль играет исключительно важ-

ную роль в психологической жизни индивидуума. В ходе развития челове-

ка боль и облегчение от боли влияют на становление интерперсональных

отношений и на формулирование концепции добра и зла, награды и нака-

зания, успеха и неудачи. Являясь средством устранения вины, боль тем са-

мым играет активную роль, влияя на взаимодействия между людьми.

Однако, отрицая чисто психологические трактовки психалгий, следует вме-

сте с тем отметить, что эта проблема, в особенности в ее клиническом и тера-

певтическом аспектах, едва ли может быть разрешена сегодня в чисто физи-

ологической

плоскости.

С позиций нейрофизиологии и клинической психологии правильнее рас-

сматривать

психалгию

как частный случай боли вообще. И при психалгиях

сохраняет свое значение положение о том, что не существует боли, лишенной

материальной основы, вне «болевой системы». Вместе с тем клинический опыт

показывает, что нередко переживание боли определяется не только, а часто

и не столько сенсорным, сколько эмоциональным компонентом, реакцией

личности на боль. В связи с этим особое значение приобретает правильная

клиническая оценка соотношения двух основных компонентов переживания

боли: сенсорного и эмоционального, установление своеобразного коэффици-

ента

«психогенное™

боли».

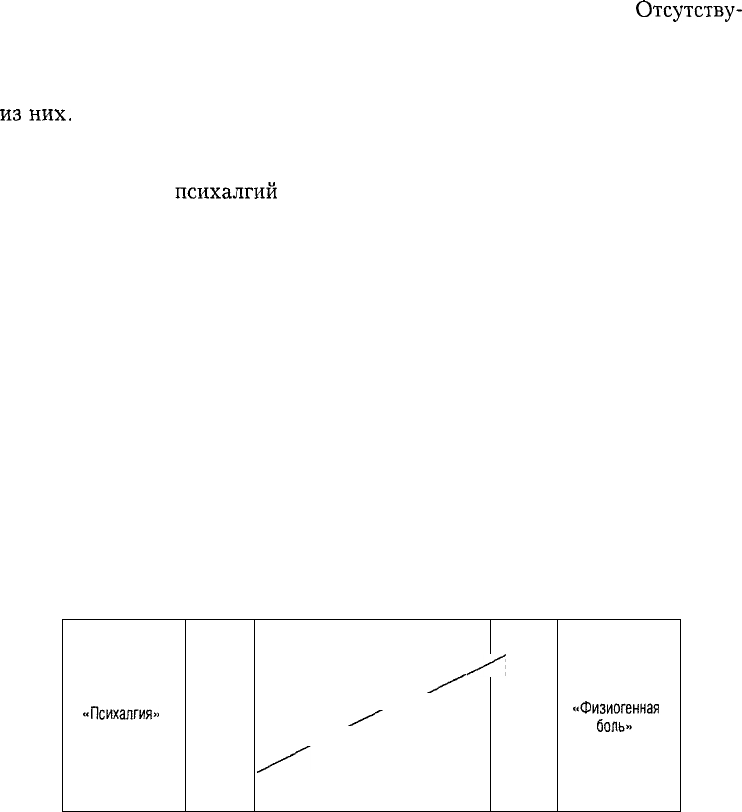

На рис. 21 представлено возможное схематическое изображение соотно-

шения физиологических и психологических факторов, определяющих пере-

живание боли индивидуумом, и место в этой системе психалгий.

Глава 14. Основы психосоматики • 509

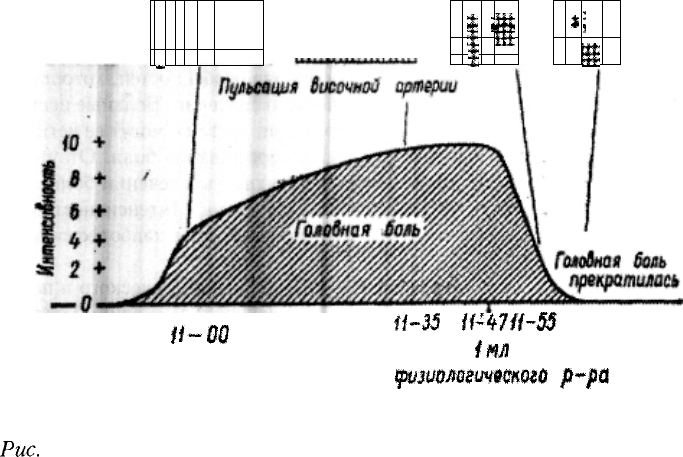

На следующем рис. 22 показаны психосоматические соотношения при воз-

никновении и устранении головной боли из ставших классическими работ

Вольфа.

В описаниях боли типа «психалгии» есть ряд особенностей, которые не-

обходимо учитывать ввиду их диагностического значения. Больные испыты-

вают затруднение при описании характера боли, часто не могут ее четко ло-

кализовать, отсутствуют внешние признаки переживания боли.

Отсутству-

ет также значительная динамика и прогредиентность в течении боли, хотя

не исключена ситуативная обусловленность симптома. Интенсивность боли

не изменяется при приеме различных анальгетиков, даже наиболее сильных

из

них.

В феномене психалгии отражается единство физиологического и психо-

логического, объективного и субъективного, ощущения и эмоции. Основным

в характеристике

психалгии

является не отсутствие сенсорного компонента

(объективизация его в каждом случае зависит лишь от наших технических

возможностей), а решающее значение в их переживании психического ком-

понента боли, реакции индивида на боль. Содержательный анализ этой ре-

акции требует изучения конкретной жизненной истории человека, особенно-

стей его личности, сформировавшихся отношений к окружающей действитель-

ности и специально его отношения к боли.

В заключение отметим, что анализ психосоматической проблемы позво-

ляет осуществлять более адекватное, с учетом их сложности и реальных тех-

нических возможностей, планирование и проведение конкретных исследова-

ний. Перспективным остается изучение биологических, психологических и

социальных аспектов проблемы с реализацией системного подхода к ее ре-

шению.

«Психалгия»

Психологические

^^

факторы

^^

^^

^^

Физиологические

факторы

«Физиогенная

боль»

Рис. 21. Соотношение физиологических и психологических факторов

при физиогенных болях и психалгиях.

510 • Часть 3. Клиническая психология

*

f

1

\

щ

I

ii

i

SI

и-оо

«-35

U47

Н~5$

Время

inn

уижлвгичтт

р-рй

Рис.

22. Приступ головной боли, вызванный волнением и прекращенный

с помощью плацебо (по Вольфу).

Глава 14. Основы психосоматики

«511

трольные вопросы

1. В классической психосоматике выделяют три группы расстройств, кроме:

О конверсионных расстройств;

© «органных неврозов»;

© психосоматических заболеваний в узком смысле слова;

О вегетозов.

2. Представителем антропологического направления в психосоматике является:

О

Поллок;

© Стоквис;

© Витковер;

О Вайзеккер.

3. Термин «психосоматика» в медицину ввел:

О Гиппократ;

© Райх;

© Хайнрот;

О Гроддек.

4. Создателем кортико-висцеральной патологии, как одного из направлений

психосоматики, является:

О Павлов;

© Анохин;

© Быков;

О Симонов.

5. Современная биопсихосоциальная модель болезни разработана:

О Карасу;

© Экскюлем;

©

Энгелем;

О Любаном-Плоцца.

6. Автором концепции «профиля личности» в психосоматической медицине

является:

О

Александер;

© Витковер;

© Данбар;

О Поллак;

512 • Часть 3. Клиническая психология

7. Поведенческий тип А «является фактором риска»:

О желудочно-кишечных заболеваний;

© злокачественных новообразований;

© нарушений дыхательной системы;

О сердечно-сосудистых заболеваний.

8. Конверсионные расстройства, положившие начало психоаналитическому на-

правлению в психосоматике, были описаны:

О Александером;

© Джеллиффе;

© Фрейдом;

О Адлером.

9. Термин

«алекситимия»

ввел:

О Эллис;

© Карасу;

© Сифнеос;

О

Розенман.

10. Концепцию «органных неврозов» разработал:

О Витковер;

© Энгель;

© Френч;

© Дойч.

Глава

15

ПСИХОЛОГИЯ

АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Одной из важнейших задач современной практической психологии является

психологическая диагностика и коррекция отклонений детского поведения и

вневрачебная помощь трудным детям. При исследовании ребенка с отклоне-

ниями в развитии в центре внимания психолога обычно стоит вопрос о пси-

хологической квалификации основных психических расстройств, их струк-

туры и степени выраженности. Оценка нарушений развития у детей учиты-

вает также и отклонения от стадии возрастного развития, на которой нахо-

дится ребенок, то есть особенности дизонтогенеза, вызванного болезненным

процессом, его последствиями.

В детском возрасте чувствительность отдельных сторон психики к вредо-

носным воздействиям определяется не столько их характером, сколько осо-

бенностями той возрастной стадии развития, на которой находится ребенок.

Чем меньше ребенок, тем больше на первый план выступают признаки на-

рушения развития — дизонтогенеза. Чем раньше произошло поражение мозга,

тем чаще в картине дизонтогенеза появляется компонент психического недо-

развития. Помимо общего недоразвития в условиях болезни процесс онтоге-

неза характеризуется явлениями неустойчивости, асинхронии, при которых

своевременно не возникают необходимые взаимодействия между отдельны-

ми системами. В этой связи вероятно появление признаков изоляции, пато-

логической акселерации, регресса ряда психических функций. Эти измене-

ния задерживают формирование новых психических процессов, затрудняют

прогрессивные перестройки, необходимые для нормального развития.

К основным направлениям деятельности психолога при работе с аномаль-

ными детьми относятся в первую очередь следующие.

1.

Выявление и систематизация патологической симптоматики и ее пси-

хологическая квалификация.

2. Осуществление структурного анализа расстройств, выявление первич-

ных симптомов, связанных с болезнью, а также вторичных симптомов, обус-

ловленных аномальным развитием в условиях болезни.