Автономова Н.С. Философские проблемы структурализма

Подождите немного. Документ загружается.

стевой)

связей,

доступная

научному

постижению,

пред

ставляет

собой

определенный

пласт

надстроечной

сферы

с

закономерностями

ее

собственного

производства;

на

этом

уровне

могут

быть

сопоставлены

самые

несхожие

и

несоизмеримые

продукты

культуры.

Именно

анализ

текста

представляется

теоретикам

группы

«Тель

кель»

средством,

с

помощью

которого

и

в

надстроечной

обла

сти

можно

выявить

объективные

(<<материальные»)

со

циальные

закономерности.

Наиболее

важную

роль среди

других

текстов,

среди

других

означающих

пр

актик

теоретики

группы

«Гель

кель»

отводят

литературным

текстам.

Литература

осмыс

ляется

ими

не

как

особая

область

духовной

деятель

ности

человека,

но

как

практика

означения

среди

дру_

гих

практик,

не

как

собственно

эстетический

феномен,

но

как

один

из

видов

духовного

нроизводства.

В

частности,

Кристева

трактует

литературу

как

ла

бораторию

средств

языка,

а

значит,

и

ресурсов

куль

туры.

Современная

литературная

практика,

считает

она,

отказавшаяся

от

МОНОЛогистического

принципа

в

пользу

«ПОЛИФОН!I

з

м

а»

(термин

Бахтина),

или

пересекающегося

взаимодеиствия

различных

планов

ЯЗЫКОвой

реально

сти,

в

пользу

множественности

точек

зрения

на

развер

тывающееся

повествование

(этот

принцип

наметился

уже

у

Рабле

и

Свифта,

но

наиболее

отчетливого

воплощения

достиг

лишь

в

хх

в.,

у

Пруста

и

Джойса),

уже

не

мо

жет

исследоваться

традиционными

методами

с

помо

щью

таких

понятий

подражательно-изобразительной

эстетики,

как

репрезентативизм

(сведение

литературы

к

проекции

мышления),

символизм

(сведение

собственных

закономерностей

текстов

к

неким

глубинным

значениям),

проективизм

(сведение

литературного

произведения

к

самовыражению

авторской

или

читательской

субъектив

ности).

Она должна

исследоваться

как

измерение

откры

тости,

не

сводимой.

к

единому

прочтению;

множествен

ности,

не

сводимои

к

единому

значению;

текста,

не

сводимого

к

субъективному

индивидуальному

авторско

му

замыслу.

То вычленение

специфической

реальности

текста,

к

которому

подошли,

считает

Кристева,

и

сама

современ

ная

литература,

и

литературоведческое

исследование

происходило

одновременно

во

многих

областях

знания'

было

результатом

усилий

различных

наук.

Так,

к иссле~

180

дованию

текстов.

подошла

лингвистика,

обнаружившая,

что

ее

методы

деиствепны

лишь

на

уровпе

слова

и

пред

ложения,

но

пока

еще

почти

бессильны

перед

иссле

дованием

более

крупных языковых

массивов

-

текстов,

хотя

именно

на

этом,

сверхфразовом

уровне

яснее вы

являются

и

закономерности

самих

фраз

как

элементов

текста

63.

В

то

же

время

к

вычленению

реальности

текста

подо

шла

логика

и

методология

науки,

обнаружившая

при

анализе

языкового

аспекта

знания,

что

атомарное

вы

сказывание

соответствует

лишь

«микрологике»

языко

ВОЙ

структуры

знания

и

что

изучение

текстовых

масси

вов

шире

фразы,

изучение

текстов

как

знаковых

систем

является

более

адекватной

формой

языкового

отобра

жения

знания.

К

исследованию

текстовых

массивов

подошла

со

своей

стороны,

подчеркивает

Кристева,

и

наука

история

в

своем

анализе

исторического

документа,

а

также

и

многие

другие

области

гуманитарного

познания,

свя

занные

с

анализом

вторичных

по

отношению

к

естест

венному

языку

знаковых

систем.

Наконец,

к

проблема

тике

текста

как

специфического вида

языковой

реаль

НОСти

приближается

и

собственно

философское

размыш

ление:

например,

«грамматология»

Деррида.

опираю

щегося

в

своих

работах

как

на раннего

Гуссерля

с

его

ПОиском

всеобщей

грамматики,

так

и

на

позднего

Гус

серля

с

его

призывом

исследовать

исторические

отложе

ния

социально-культурной

почвы,

«поля

возможности»

научного

познания

в

различные

исторические

периоды.

В

области

собственно

семиотического

исследования

тексты

стали

объектом

внимания

в

связи

с

критикой

отдельного

атомарного

знака

(преимущественно

зани

мавшего

основателей

семиотики

-

Ч.-С.

Пирса

и

Ч.

Мор-

63

Хотя

лингвистика

и

осознала

необходимость

выхода

за

преде

лы

фразы

(построенной

к

тому

же

по

индоевропейскому

образ

цу),

ей

пока

еще

не

удается

осуществить

этот

выход:

даже

та

кие

радикальные

теоретические

построения,

как

вычленение

«глу

бинных

структур»

у

Хомского,

выступающих

в

качестве

модели

для

порождения

предложений,

остаются,

по

мнению

Кристевой,

репрезентацией

отношений

лишь

внутри

фразы.

Подобно

этому

не

достигают

цели

и

другие

исследования,

направленные

на

ана

лиз

плана

означаемого:

вычленяемые

в

ходе

этого

анализа

еди

ницы

значения

-

«семы»

-

остаются

«идеями»,

вычленяемыми

интуицией

говорящего.

181

риса)

и

переходом

к

исследованию

целых

знаковых

систем.

И

пирсовская

семиотика,

выделявшая

отноше

ние

знака

к

объекту,

и

моррисовская

семиотика,

делав

шая

акцент

на

интерпретаторе

знака,

опирались

на

ло

гико-психологические

основания

и

представляли

знак

как

некоторую

вещественную

сущность,

оставляя

в

тени

его

функциональную

природу.

Более

плодотворной

для

последующего

развития

оказалась

не

столько

пирсовско

моррисовская,

сколько

соссюровская

постановка

семио

тической

проблематики.

Она

подчеркивает

идею

отно

шения,

лежащего

в

основе

знака,

и

прежде

всего

про

извольность

социальной

установленности

этого

отноше

ния.

Именно

за

соссюровским

анализом

реляционной

сущности

знака

следуют

Барт

в

анализе

литературы

и

массовых

коммуникаций,

Луис

Прието

-13

анализе

ло

гики

систем

визуальной

коммуникации,

Греймас

в

ана

лизе

повествовательных

структур

в

фольклоре

и лите

ратурных

произведениях,

Кристиан

Метц

-

в

анализе

кино

как

специфической

знаковой

системы.

В

этом

же

направлении

лежат

и

литературоведческие

семиотиче

ские

исследования,

предпринимаемые

в

работах

10.

Кри

стевой

и

других

представителей

группы

«Тель

кель»

64.

64

Современная

семиотика

объединяет

в

своей

структуре

достаточ

но

несхожие

ветви

проблематик

и

методов.

Это

зоосемиотика,

которой

занимается,

например,

американский

исследователь

То

мас

Себеок;

это

коммуникация

посредством

осязания,

жестов

(кинесика);

это

традиционная

медицинская

семиология,

связан

ная

с

проблемами

диагностики;

это

новые

аспекты

лингвисти

ческой

коммуникации,

включающие,

например,

интонационные

или

ритмические

аспекты

словесного

языка

(паралингвистика)

;

это

изучение

архитектоники

социально-культурного

пространства

(проксемика);

это

анализ

визуальных

сигнальных

систем

раалич

нои

сложности

-

ОТ

дорожных

сигналов

до

живописи;

это

рас

смотрение

столь

сложных

явлений,

как структура

содержания

литературных

произведений,

приложение

классификационных

ка

тегорий

классической

риторики

к

современному

материалу;

нако

He~,

это

типология

различных

Te~CTOB

культуры

-

от

произведе

нии

искусства

до

штампов

массовои

коммуникации.

Столь

большое

разнообразие

сфер,

методов,

приемов

и

пер

спектив

семиотического

анализа

заставило

итальянского

искус

ствоведа

Умберто

Эко

даже

задуматься

над

тем,

«существует

ЛИ

вообще

общая

перспектива,

которая

связывает

или

должна

свя

аывать

эти

различные

подходы»

и

прийти

к

выводу,

что

пока

еще

нет

единой

обобщенной

семиотической

теории.

Существуют

лишь

раз~ичные

типы

семиотик,

из

которых,

однако,

вычленяет

ся

единыи

текст.

Если

мы

хотим

выделить

преобладающую

чер

ту

всех

этих

исследований

-

от

анализа

поэзии

до

анализа

архи-

182

Общей

методологической

тенденцией

послесоссюровской

семИотики,

направленной

на

выявление

«логики

куль

туры»,

также

является

стирание

понятия

отдельного

атомарного

знака

и

переход

к

идее

последовательно

сти

знаков,

знаковой

цепи,

текста,

кода,

в

которых

реа

лизуются

уже

не

отдельные

знаки,

но

знаковое

отноше

ние

их,

или

знаковая функция.

Процедуры

«семанализа»

не

имеют

ничего

общего

или,

точнее,

не

могут

отождествляться

с

лингвистиче

ским

анализом

текста.

Текст

-

это

не

лингвистический

по

своей

природе

феномен

(не

структурированное

озна

чающее),

а

его

порождение;

не

феномен

(или,

как

го

ворит

Кристева,

не фенотекст),

а те

условия

его

порож

дения,

которые

можно

прочесть

в

нем

самом

-

его

ге

нотекст.

Таким

образом,

работа

означения

осуществля

ется

в

игре

взаимоаависимостей

и

взаимопереходов

генотекста

и

фенотекста

друг

в

друга:

письмо

является

переводом

генотекста

в

фенотекст,

а

чтение,

напротив,

фенотекста

в

генотекст.

Генотекст,

по

Кристевой

-

это

не

структура

и

одно

временно

не

то,

что

структурирует:

генотекст

вообще

не

может

быть

помыслен

как

нечто

единое

и

единственное,

ибо

он

является

некоей

принципиальной

множествен

ностью

означающих,

в

которой

помещается

уже

далее

любое

выраженное,

сформулированное

означающее,

представляюшее

собой

фенотекст.

Неструктурированный

инеструктурирующий

гено

текст

не

знает

и

не

имеет

сознательного

субъекта;

это

есть

вневременное

и

внесубъективное

место,

в

котором

и

время,

и

субъект

появляются

лишь

как

акциденции

более

обширного,

объемлющего

их

функционирования,

которое

их

пересекает.

Происходит,

таким

образом,

не

что

вроде

самопорождения

текста;

оно

не

порождает

фактически

ничего

вовне,

оно

не

имеет

ничего

общего

со

своим

продуктом,

который

является

внешним

по

отношению

к

нему

-

это

сам

процесс

порождения

как

таковой.

Отношения

между

текстом,

в

которых

реализуется

знаковая

функция,

и

языком

-

динамически-подвижные

тектуры,-

то

мы

можем

говорить

()

«логике

культуры».

А

это

как

раз то же,

хотя

и

выражено

иначе,

чего

хотели

Локк,

Сос

ti?P,

Пир

с»

(Umberto

Есо.

Looking for

а

10gic

clllture.-

«Times

ltterary Sllpp1ement», October 5, 1973,

р.

1150).

183

и

противоречивые.

Текст

одновременно

и

погружен

в

язык,

и

противостоит

ему.

Текст

выводит

языковый

ме

ханизм

из

повседневного

автоматизма,

не

позволяя

ему

замыкаться

в

его

репрезентативно-коммуникативных

функциях,

и

вместе

с

тем

в

известной

мере

определяется

общеязыковыми

закономерностями.

Текст,

основное

понягие

в

концепции

Кристевой,

обозначает

двусторонне

ориентированную

реальность,

обращенную

одновременно

и

к

языку,

им

преобразуе

мому,

и к

обществу,

преобразующему

его

самого:

«Пре

образовывая

материю

языка

(его

логическую

и

грам

матическую

организацию)

и

внося

в

нее

отношение

со

циальных

сил

на

исторической

сцене

...

текст

связыва

ется

--

и

читается

- двоя

ко

по

отношению

к

реально

сти:

к

языку

(смещенному

и

преобразованному)

и к

обществу

(с

преобразованиями

которого он

согласует

ся)

65.

Текст

занимает

некоторое

промежуточное

поло

жение

между

языком

и

речью

и

потому

в

нем

запечат

леваются

не

только

вневременные

формообразующие

закономерности,

но

и

детерминации

конкретно-истори

че~ког?

плана:

текст,

по

мнению

Кристевой,

это

не

ли

неиныи

континуум,

но

~ногоуровневая

«стратифициро

ванная

история

означении».

Специфическая

реальность

текста,

как

объекта

и

средства

методологического

анализа

различных

означаю

щих

практик

культуры

не

может

быть

вычленена

по

мнению

Кристевой,

средствами

лингвистики.

Ее

Nlожет

выявить

лишь

особая

дисциплина-с-есем

анализэ'".

«Сем

анализ»

отказывается

от

лингвистического

фонологиз

ма,

от

гиперболиэированной

опоры

на

звук,

речь

и,

следовательно

(здесь

для

Кристевой

цепь

замыкается),

65 Kristeva J. Semeiotike. Recherches

роцг

вёгпапагуве,

Paris,

1969,

р.

10.

66

Кристева

предпочитает

говорить

в

этой

связи

не

о

семиотике

и

не

о

«семиологии»,

но

О

«семанализе»

(исследование

знаков

н

ЗН~,ковых

последовательностей

не

может

быть

«логией»

или

наукои

в

собственном

смысле

слова,

поскольку

оно

направлено

на

В~lявленне

условий

возможности

самой

науки

и

представляет

собои

ее

критику),

или

«параграмматике»

(в

этом

термине

схва

тывается

«надъязыковость»

этого

исследования"

относительная

самостоятельность

его

по

отношению

к

категориям

собственно

лингвистического

анализа).

Семанализ

следует

за

семиологней

как

«психоанализ»

за

психологией.

Впрочем,

иногда

-

непо~

следовательно

-

Кристева

пользуется

и

традиционными

терми

нами.

184

на

субъект

и

коммуникацию

«живым

голосом»,

на

пе

редачу

непосредственной

полноты

присутствия.

он

из

учает

совокупность

«означающих

жестов

общества».

Подобно

Деррида

Кристева

видит

в

гип:рбо~изации

фонологизма

специфическую

черту

европеискои

куль

туры,

значительно

обеднившую

в

сравнении

с

другими

культурными

традициями

и

прежде

всего

с

Востоком

жестовую

сторону

культурного

общения.

Вербализм

гре

ко-иудейско-христианской

культурной

традиции

не.

дол

жен

рассматриваться как

единственно

возможныи

тип

культуры.

Результатом

этого

осознания

неуниверсаль

ности

собственной

культурной

модели

должно

быть

ис

следование,

направленное

на

поиск

более

глубоко

лежа

щих

уииверсалий

культуры.

Анализ

текста

предполагает

выявление

структуры

нефонетического

пространства

жеста,

пронизанного

«анафорической»

функцией,

или,

иначе

говоря,

интерва

лами,

скачками

и

другими

конкретными

видами

«пре

рывности».

Внутри

этого

пространства

«деконструкция»

субъекта

связана

с

построением

безлично

развертываю

щейся

продуктивности;

деконструкция

слова

-

с

конст

рукцией

текста;

деконструкция

знака

(понятие,

хорошо

приложимое,

считает

Кристева,

к

нормативным

систе

мам,

но

не к

семиотическим

практикам,

в

результате

и

ходе

которых

происходит

нарушение

нормативности,

из

менение

нормативных

систем)

-

с

конструкцией

пись-

ма

и

пр.

Анализ,

затрагивающий

всю

совокупность

доязыко-

вых

означающих

жестов

общества,

предполагает,

что

исследованию

подвергаются

уже

не

знаковые

системы,

а

пересекающиеся

означающие

практики,

поскольку

понятие

«означающие

практики»

(в

отличие

от

«зна

ковой

системы»)

позволяет

концептуально

теснее

свя

зать

исследуемый

объект

с

социальной

реальностью,

вписать

его

в

совокупность

других

социальных

практик

(и

кроме

того,

не

все

означающие

практики

могут

быть

формализованы

и

представлены

как

системы).

Семиоти

ческая

практика

предполагает

не

только

воспроизведе

ние,

но

и

нарушение

систематики,

нахождение

области,

гетерогенной

по

отношению

к

значениям

и

смыслам,

но

устанавливающей

их

возможность

как

на

биологическом

уровне

«дозначений»

И

«дознаков»,

так

и

на

социальном

уровне

«сверхзначений»

И

«сверхзнаков».

185

Совокупность

Этих

означающих

практик

принципи

ально

множественна.

Каждый

текст

«пересекает»

раз

личные

социальные

практики

-

научную,

идеологиче

скую,

политическую;

в

местах

наибольшей

плотности

этих

пересечений

и

порождаются

смыслы

текста.

Выяв

ление

условий

ВОЗможности

смысла

в

развертывании

означающих

практик

требует

моделей,

заимствованных

из

логики,

лингвистики,

математики.

Семанализ

про

возглашается

дисциплиной,

способной

мыслить

свой

объект

и

одновременно

средстпа

его

познания

быть

критикой

наличного

.:знания

и

одновременно

CBoe;i

собст

веннои

самокритикои.

Это

не

наука,

но

«путь

исследо

вания».

Для

того

чтобы

исследовать

означающие

прак

тики,

семанализ сам

не

должен

замыкаться

в

систему

быть

постоянно

открытым

«идеологии»,

«донауке»

~

«преднауке».

Эти

выделенные

тенденции

говорят

об

их

общности

с

рассмотренной

выше

концепцией

Деррида

и

некото

рыми

тенденциями

структурализма.

Исследования

груп

пы

«Тель

кель»

и,

в

частности,

концепция

Кристевой

представляют

собой

некоторое

ответвление

семиотиче

СКОй

проблематики,

в

ряде

вопросов

близко

подходящее

к

структур

злиэму,

смыкающееся

со

структурализмом,

а

в

ряде

вопросов

серьезно

расходящееся

с

ним.

Общим

для

них

является

стремление

выявить

некоторые

объек

тивные

закономерности

функционирования

надстроеч

ных

механизмов,

опираясь

при

этом

на

лингвистическую

проблема"тику.

Средоточие

возникающих

при

этом

про

тиворечии

-

это

языковая

и

одновременно

неязыковая

(доязыковая

или

сверхязыковая)

природа

текста,

его

функция

«соизмерения»,

т. е.

объединения

различных,

гетерогенных

продуктов

культуры,

не

сводимой

ни

к

какому

единству,

и

одновременно

с

тем

тот

принцип

множественности,

которому

они

принципиально

подчи

няются.

Общей

тенденцией

является

и

трактовка

языка

как

совокупности

озна:.ающих

жестов

общества,

дора

циональных

расчленении, на

которых

основываются

да

лее

другие

упорядоченности культурной

структуры

на

более

высоких

уровнях.

Однако

далее

начинаются

различия

-

там,

где

тео

ретики

группы

«Тель

кель»

пытаются

дать

семанализу

социологическое

обоснование,

очертить

его,

как

им

ка

жется,

особое,

привилегированное

место,

а

именно

в

186

разработке

проблем

марксистской

гносеологии,

эписте-

!'dологии:

«Будучи

местом

взаимопроникновения

науки

И

философии,

будучи

критическим

анализом

движения

науки,

семанализ

прорисовывается

как

артикуляция,

открывающая

возможность

для

стратифицированного,

дифференцированного

конституирования

материалисти

ческОй

гносеологии,

т.

е.

научной

теории

означающих

систем

в

истории

и

истории

как

означающей

систе

иы»

67.

Марксов

переворот

в

учении

об

обществе

заключа

ется

согласно

интерпретации

Кристевой

и

других

«тель

келистов»

в

том,

что

труд

предстает

в

его

системе

не

как

субъективная

сущность

человека,

но

как

принцип

объяснения

социальной

реальности,

основанный

на

про

изводстве,

хотя

и

реалиэующийся

только

в

обмене.

Ана

логично

и

задача

исследования

надстройки,

по

мнению

теоретиков

группы

«Тель

кель»,

заключается

в

том,

что

бы,

не

ограничиваясь

кристаллизациями

труда

в

его

продуктах,

восстановить

тот

труд

духовного

производ

ства,

который

определяет

и

условия

дальнейшего

обмена

значениями

в

процессе

коммуникации.

Объект

семиотики

или

семанализа,

таким

образом,

-

это

непредставимая

и

ненаблюдаемая

семиотическая

практика,

материаль

ное

и

объективное

производство,

отличное

от

предста

вимого

и

наблюдаемого

обмена.

Здесь,

по-видимому,

со

средоточены

«все

актуальные

проблемы

семиотики:

продолжать

ли

формализацию

семиотических

систем

с

точки

зрения

коммуникации

(отважимся

на

грубое

сравнение

-

подобно

тому,

как

Рикардо

рассматривал

прибавочную

стоимость

с

точки

зрения

распределения

и

.

коммуникации)

или

же

открыть

внутри

коммуникации

(т.

е.,

неизбежно

внутри

всей

социальной

проблематики)

другую

область

-

пронзводства

смыслов,

предшествую

щего

смыслу».

И

далее:

«Битва

материализма-идеализ

ма

разыгрывается

ныне

следующим

образом:

признать

(материалистическая

линия)

или

не

признать

(идеали

стическая

линия)

означение

(которое

не

есть

смысл

ре

чи,

но

ее

порождение)

вне

субъективности»

68.

Для

теоретиков

группы

«Тель

кель»

возможность

революционного

преобразования

общества

связывается

67 Kristeva J. Semeiotike. Recherches

pour

цпе

вёгпапагузе,

р.

21-22.

68 Ibid.,

р.

349.

187

прежде

всего

с

изменением

распределения

и

присвое

ния

«символической

собственности»:

«Коль

скоро

мы

выделяем

текст,

его

исторические

детерминации

и

спо

соб

его

производства,

коль

скоро

мы

систематически

ниспровергаем

метафизическую

(завышенную)

оценку

понятий

«произведение»

И

«автор»,

коль

скоро

мы

под

вергаем

сомнению

субъективную,

или

так

называемую

объективную

выразительность,

мы

тем

самым

немедлен

но

касаемся

нервных

центров

социального

бессознатель

ного,

в

котором

мы

живем,

и

в

целом

распределения

символической

собственности.

То,

что

мы

предлагаем

в

отношении

«литературы»,

призвано

быть

столь

же

ни

спровергающим,

как

и

Л1арксова

критика

классической

политэкономии»

6'.

Преобразование

закономерностей

языкового

функционирования,

анализ

текстов

как

вы

соко

дифференцированных

механизмов,

основанных

на

преобразовании

реальных

элементов,

заменяет

экспрес-'

сивный

символизм

сборкой

и

расшифровкой

текстов

культуры,

и

это

означает

для

телькелистов

революцию

в

культуре.

Если

цивилизация

знака

и

цивилизация

психологи

ческого

«субъективного»

субъекта

-

это

понятия

тожде

ственные

(поскольку

в

обмене

знак

становится

сино

нимом

субъекта,

репрезентации,

коммуникации,

речи),

то

оспаривание

реальности

атомарного

знака

и

опора

на

знаковую

функцию,

на

«практику

означения»,

на

«знаковость»

и текстовость

становятся

оспариванием

«ВСЯКОй

мысли,

отчужденной

от

практики»,

выходом

в

измерение

а-психологического,

а-субъективного,

подлин

но

исторического

субъекта,

где

человек

перестает

мыс

лить

себя

как

нечто

законченное.

Это

новое

понимание

текстовой

практики

и

текстовой

реальности

должно

быть,

по

мнению

Кристевой,

исполь

зовано

для

преобразования

социальной

и

человеческой

реальности.

Важную

воспитательную

роль

выполняет

здесь

литература

(конечно,

не

«классическая

литера

тура

как

выражение,

подражание,

иллюстративность

и

репрезентативность,

но

литература

как

практика

озна

чения

по

преимуществу,

как

поиск

новых

ресурсов

озна

чения

в

культуре

и

языке):

«Будучи

границей

между

69 Sollers Ph. Ecriture et

revo!ution.-

In: «Theorie d'ensemble».

Ра

ris,

1968,

р.

68.

188

означающим,

в

котором

теряется

субъект,

и

Историей,

которая

налагает

на

него

свои

законы,

литература

вы

являет

себя

как

специфический

способ

практического

познания,

в

котором

сосредоточивается

все

то,

чего

избегают

словесная

коммуникация

и

социальный

об

мен»

70.

Именно

в

литературной

и

художественной

прак

тике

субъект

одновременно

достигает

своих

собственных

пределов

-

законов

означающего,

не

зависимых

от

его

сознания,

и

приобретает

свободу

в

отношении

к

озна

чающему,

а

тем

самым

-

и

возможность

преобразова

ния

действительности.

Однако

программу

прямого

обращения

к

марксизму

для

решения

возникающих

здесь

проблем

исследования

«логики

культуры»

никак

нельзя

признать

достаточно

серьезной,

сколь

бы

заслуживающей

внимания

ни

пред

ставлялась

сама

попытка

литературного

«авангарда»

(беспрецедентный

случай

в

истории

авангардизма)

опе

реться

на

работы

классиков

марксизма-ленинизма,

свя

зать

литературно-критическую

деятельность

с

непосред

ственными

задачами

политической

борьбы.

Эта

програм

ма

обращения

к

марксизму

остается,

однако,

на

уровне

аналогий,

в

чем-то

интересных

(как

это

признавалось

самими

французскими

марксистами),

однако

достаточно

поверхностных

и

противоречивых.

Один

из

наиболее

.

упрощенных

моментов

ЭТОй

концепции

-

поиск

прямых

структурных

аналогий

между

базисом

и

надстройкой

и

исследование

«базиса

в

надстройке»,

упускающее

из

виду

гораздо

более

сложный,

но

насущно

необходимый

анализ

опосредованного

преломления

собственных

зако

номерностей

социально-экономического

базиса

в

над

стройке,

в

единстве

с

которой

он

представляет

собой

сложное

социальное

целое.

Отсюда

и

размытость

граней

между,

например,

критикой

вульгарного

социологизма

в

литературоведении

и

шире

-

в

интерпретации

культу

ры,

которую

пытаются

осуществлять

телькелисты

и,

в

частности,

Ю.

Кристева,

и

безотчетным

следованием

ка

Нонам

вульгарно-социологического

мышления,

порой

весьма

отчетливым

в

их

концепциях.

Именно

поэтому

«революционные»

претензии

тель

келистов

(сопоставляемые

ими самими

чуть

ли

не

с

пе-

70 Kristeva J. Comment

раг!ег

а

!а

litterature.-

«Те!

que!», 1971,

N 47,

р.

30.

189

реворотом,

совершенным

Марксом

в

политической

эко

номии)

не

находят

осуществления

в

их

деятельности.

Создание

новых

литературных

организмов

ограничива

ется

задачей

экспериментирования

с

языком,

поиска

но

вых

ресурсов

смысла;

осмысление

этих

продуктов

растворяет

специфику

эстетических

феноменов

в

«бес

субъектных»

механизмах

означающей

практики.

Нако

нец,

общественно-политическая

значимость

языковой

практики

искусственно

гипертрофируется,

в

то

время

как

ее

фактический

смысл

ограничивается

призывами

к

перевороту

в

обладании

«символической

собственно

стью».

Марксистское

материалистическое

понимание

исто

рии вскрывает

подлинный

смысл

революционного

пре

образования

социальной

действительности,

не

сводимого

к

категориям

ее

субъективного

постижения

и

критиче

ского

преодоления.

«Это

понимание

истории,

в

отличие

от

идеалистического,

не

разыскивает

в

каждой

эпохе

какую-нибудь

категорию,

а

остается

все

время

на

почве

действительной

истории,

объясняет

не

практику

из

идей,

а

объясняет

идейные

образования

из

материальной

практики

и

в

силу

этого

приходит

также

к

тому

резуль

тату,

что

все

формы

и

продукты

сознания

могут

быть

уничтожены

не

духовной

критикой,

не

растворением

их

в

«самосознанию>

или

превращением

их

13

«привидения»,

«призраки»,

«причуды»

И

т.

Д.,

а

лишь

практическим

ниспровержением

реальных

общественных

отноше

ний

...» 71

Напротив,

«критическая»

программа

телькели

стов,

направленная

на

борьбу

с

«буржуазной

культу

рой»,

«буржуазным

сознанием»,

«буржуазной

идеоло

гией»,

их

стремлением

выйти

из

сферы

буржуазного

«потребительского»

сознания

в

практику

означения,

в

практику

производства

духовных

продуктов,

в

ту

об

ласть,

где

происходит

уничтожение

субъективных

приви

легий

«художника»,

«творца»,

где

осуществляется

якобы

переворот

в

обладании

«символической

собственностью»,

в

ходе которого

производство

духовных

продуктов

ста

новится

не

уделом

творческой

элиты,

но

реальной

воз

можностью

каждого,

-

остается

эмоциональной,

но

не

достаточно

продуманной

в

теоретическом

плане

декла-

71

Маркс

К.

и

Энгельс

Ф.

Соч.,

т.

3,

с.

37.

190

<рацией

и

~ще

менее

того

-

путем

реального

преобра

.

зования

деиствительности.

Таким

образом,

хотя

«грамматология»

Дер

рида

и

семанализ

Кристевой

были

попыткой

ответа

на

опреде

ленный

познавательный

запрос,

связанный

с

осмысле

нием

различных

типов

социальной

деятельности,

преиму

щественно

языковой,

сами

эти

попытки

нельзя

признать

удавшимися.

Деррида

не

смог

выйти

за

пределы

мета

физического

мышления,

несмотря

на

все

его

стремления

обосноваться

в

иной

реальности

и

ином

языке.

Гельке

листы

попьггались

сделать

следующий

шаг

-

подойти

непосредственно

к

проблеме

духовного

ПРОИЗI30дства

и

опереться

при

этом

на

учение

Маркса.

Однако

в

поле

мической

заостренности

борьбы

против

«статического

структурализма»,

который

не

сумел

объяснить

преоб

разования

и

трансформации

своего

объекта,

телькелисты

в

своих

концепциях

(и,

в

частности,

семанализ

Кристе

вой)

абсолютизируют,

в

противоположность

«новому

элеатизму»

структурализма,

другой

-

«гераклитовский»

п.олюс

-

аспект

становления

за

счет

устойчивости,

аспект

практики

за

счет

продукта,

делания

за

счет

результата,

изменения

за

счет

преемственности.

Однако

от

абсолютизации

производства,

«делания»

не

далеко

до

абсолютизации

разрушения.

В

этом

и

со

стоит

парадоксальность

позиции

телькелистов:

в

их

кон

цепциях

«левизна»

И

«революционность»

оборачивается

защитой

далеко

не

новой

и

давно

уже

дискредитировав

шей

себя

историко-культурной

метаморфозы:

культурная

революция

становится

нигилистическим

отрицанием

поп

линной

Ky.тIЬTypы.

I

Определение

структурализма

как

специфической

формы

рацио

нализма,

как

«неорационализма»,

содержится,

например,

в

ра

ботах:

Киссель

М.

А.

Судьба

старой

дилеммы

(рационализм

и

эмпиризм

в

буржуазной

философии

ХХ

века).

М.,

1974;

Саха

рова

Т.

А.

От

философии

существования

к

структурализму.

М.

1974. •

продолжает

традиции

рационалистического

мышления.

Философские

аспекты

структурализма

тесно

связаны

с

определенными

неорационалистическими

тенденциями

1

с

задачей

рационалистического

обоснования

познания'

с

отказом

от

всех

форм

субъективизма

и

иррациона~

лизма,

принесшего

немало

вреда

практике

научного

познания.

Здесь

мы

и

рассмотрим

ту

линию

философской

про

блематики

структурализма,

которая

связана

с

критикой,

усвоением

и

преобразованием

традиций

рационалисти

ческОго

мышления.

В

основе

этого

переосмысления

лежит

представление

о

сложном

опосредованном

характере

субъектно-объектного

взаимодействия,

которое

является

результатом

функционирования

сложных

систем

со

циальных

норм,

критериев,

ценностей,

установок.

Мы

выделим

в

отношении

структурализма

к

класси

ческому

буржуазному

рационализму

две

различные

тен

денции,

которые

должны

быть

подвергнуты

дифферен

цированной

оценке.

С

одной

стороны,

перед

нами

вполне

плодотворные

специально-научные

исследования,

кото

рые

конкретизируют

и

видоизменяют

основные

абстрак

ции

классического

рационализма

в

соответствии

с

но

выми

данными

социального

опыта,

и

те

философско-ме

тодологические

обобщения,

которые

правомерно

при

этом

возникают.

С

другой

стороны,

перед

нами

гипер

болизация

роли

знаково-символических

систем

культу

ры,

отождествление

их

со

всей

социальной

реальностью

в

целом,

трактовка

субъекта

как

их

безличного

носи

теля.

Здесь

уже

правомерные

научные

абстракции

пере

растают

в

неправомерные

философские

абстолютизации,

которые

не

дают

необходимого

философского

осмысле

ния

реальных

процессов

научной

практики

и

тормозят

ее

развитие.

Дальнейший

анализ

покажет

нам,

каким

образом

в

структурализме

осуществляются

обе

эти

тен

денции.

Теоретический

разбор

проблематики,

поднимаемой

в

рассматриваемых

концепциях,

естественнее

всего

про-

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

СТРУКТУРАЛ

ИЗМ

И

ДИАЛЕКТИЧЕСКИй

МАТЕРИАЛИЗМ

••••

II

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

~

ОБЩАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА

ФРАНЦУЗСКОГО

СТРУКТУРАЛИЗМА

В

предыдущих

главах

мы

рассмотрели

некоторые

ос

новные

теоретические

определения

структурализма,

показали

его

концептуальные

параллели

с

другими

те

чениями

современной

буржуазной

мысли,

а в

ходе

кон

кретного

анализа

концепций отдельных

представителей

французского

структурализма

более

детально

проследи

ли

те

влияния,

которым

подвергся

структурализм,

и

от

метили

основные

тенденции

его

развития

в

различных

областях

гуманитарного

знания:

литературоведении,

пси

хологии,

истории

науки,

этнологии;

показали

концеп

ту~льные

сдвиги

в

становлении

и

развитии

этих

концеп

ции.

Теперь

мы

вычленим

и

суммируем

в

определенном

аспекте

ту

философскую

проблематику,

которая

-

осо

знанно или

спонтанно

-

возникает

в

структуралистских

концепциях

и

связывается

по

преимуществу

с

отноше

нием

структурализма

к

классическому

буржуазному

ра

ционализму,

представленному

в

современной

Франции

прежде

всего

картеэианско-квнтианской

традицией

со

всеми

ее

различными

модификациями

и

видоизмене

ниями.

Во

введении

ко

второй

главе

речь

уже

шла

о

про

тиворечивом

отношении

структурализма

(в

его

философ

ском

аспекте)

к

классическому

рационализму.

Отмеча

лось,

что

структурализм

подвергает

критике

основные

абстракции

классического

рационализма

(например,

та

кие,

как

абстракция

суверенного

субъекта,

автономного

сознания

и

самосознания,

способного

быть

опорной

точкой

для

объяснения

историко-культурного

процесса,

и

др.)

и

в

то

же

время

заимствует,

переосмысляет

и

192

7

н.

С.

Автономова

193

водить

в

три

этапа.

Сначала

мы

уточним

ряд

понятий,

которые

явно

или

неявно

используются

структурали

стами

и

с

помощью

которых

можно

охарактеризовать

духовную

почву,

породившую

их

концепции,

выразить

их

основные

идеи,

представить

их

в

целостном

систе

матическом

виде,

выделить

позитивные

и

подвергнуть

критике

слабые

стороны.

Это

понятия

децентрации,

пре

рывности,

преломленности,

опосредованности.

Затем,

рассматривая

взаимодействие

обозначенных

этими

по

нятиями

явлений,

мы

вычленим

возникающие,

по

мне

нию

структуралистов,

как

бы

на

«пересечении»

этих

по

нятий

философские

проблемы

-

это

проблема

обосно

вания

знания,

проблема

языка

и

проблема

человека.

Наконец,

поставленные

структуралистами

проблемы

мы

попытаемся

осмыслить

в

плане

марксистского

анализа

соответствующих

проблемных

полей

и

прежде

всего

13

плане

марксистской

проблематики

превращенных

форм

сознания

и

деятельности;

здесь

эти

проблемы

находят

четкое

выражение

и

путь

для

своего

адекватного

тео

ретического

разрешения.

Не

предвосхищая

в

полной

мере

результатов

про

водимого

далее

анализа,

отметим,

однако,

что

струк

туралистам

не

удалось

ни

вполне

четко

зафиксировать

исходные

понятийные

содержания,

ни

разрешить

те

ре

альные

проблемы,

которые

объективно

запечатлелись

в

их

мыслительном

поиске.

Как

уже

отмечалось,

одна

из

важнейших

причин

этой

неудачи

-

гиперболизация

роли

знаково-символического

посредника

в

функциони

ровании

всего

общественного

организма

и

отдельного

человека.

Именно

это

обстоятельство

усиливает,

напри

мер,

нигилистические

тенденции

в

структуралистской

трактовке

проблемы

человека,

несмотря

на

всю

оправ

данность

ее

антисубъективистской

постановки.

И

само

разграничение

ступеней

исследования,

как

оно

здесь

намечено

и

проведено,

и

понятийная

конкре

тизация

каждой

из

них,

и те

общие

схемы

взаимосо

членения

и

взаимодействия

выделенных

понятий,

ко

торые

мы

предлагаем

в

настоящей

главе,

содержатся

в

самом

рассматриваемом

материале

в

виде

намеков,

тен

денций,

поисков,

далеко

не

всегда

достигающих

отчет

ливой

формы

выражения,

и

приобретают

большую

СН

стематичность

лишь

н

ходе

анализа

этих

концепций.

Дело

в

том,

что

концептуальная

система

структурализма

()чень

неоднородна

и

включает

также

элементы

мысли

тельной

стилистики

субъективистских

философских

на

правлений,

равно

как

и

понятия

специально-научных

дисциплин.

Поэтому

стремление

структуралистов

к

объ

ективной

строгости

их

построений

практически

осуще

ствляется

далеко

не

всегда,

а

контуры

намечаемых

ими

понятий

нередко

остаются

расплывчатыми.

Эта

«недо

определеннасть»

в

известной

мере

соответствует

нераз

работанности

и

относительной

новизне

тех

мыслительных

содержаний,

которыми

они

оперируют,

и

потому

она

отчасти,

но

неизбежно,

воспроизводится

и

на

начальных

ступенях

анализа

рассматриваемого

материала.

Кроме

того,

приходится

иметь

в

виду,

что

многие

понятия,

с

помощью

которых

характеризуются

струк

туралистские

концепции

(например,

понятие

«децентра

ции

субъекта»),

обладают

отчетливой

полемической

за

остренностью.

Все

они

скорее

«негативны»,

нежели

по

зитивны

в

своем

содержании;

все

они

направлены

прежде

всего

на

критику

традиционных

представлений

о

субъекте

-

трансцендентальном

или

эмпирическом.

При

этом

концептуальные

формы

позитивного

содержа

ния,

противопоставляемого

этой

критике,

остаются

ме

нее

четкими

и

труднее

поддаются

объективному

опи

санию.

Итак,

рассмотрим

те

исходные

понятия,

которые

по

магаютохарактеризовать

и

реконструировать

пробле

матику

и

основные

идеи структурализма.

Децензрация

субъекта.

Понятие

децентрации

харак

теризует

совокупность

представлений

структуралистов

о

том,

что

индивидуальное

сознание

не

может

быть

точ

кой

отсчета

и

критерием

ни

для

самопознания

субъекта,

ни

для

постижения

культурно-исторической

действи

тельности.

(Напротив,

модель

сознания

в

классическом

рационализме,

подвергаемая

структуралистами

критике,

строил

ась,

по

их

представлению,

как

раз

на

том,

что

сознание

прозрачно

для

самого

себя

и

служит

мерой

Постижения

внеположной

реальности.)

В

человеческом

сознании

обнаруживаются

различные

слои

и

уровни,

в

том

числе

бессознательные,

не

подвластные

господству

рациональной

рефлексии,

по

отношению

к

которым

реф

лексивное

самосознание

уже

не

способно

быть

«цент

ром».

Ни

человеческое

сознание,

ни

культурно-истори

ческая

действительность

не сводятся

к

рациональным

194

195

7*

конструкциям

индивидуального

субъекта

и

не

могут

быть

поняты

как

проекция

его

самосознания.

Эта

про

блематика

запечатлевается

в

концепциях

французских

структуралистов

в

различных

формах.

У

Фуко

это

мысль

о

возможном

«стирании

облика

человека»

в

современ

ной

культуре;

у

Лени-Стросса

-

перспектива

растворе

ния

человека

в

совокупности

безличных

физико-химиче

ских

взаимодействий;

у

Лакана

-

это

эксцентрация

субъ

екта,

противопоставляемая

само

достаточности

яЗЫКОВого

функционирования.

Таковы

лишь

наиболее

показатель.

ные

примеры,

в

которых

запечатлевается

совокупность

явлений,

обозначаемых

понятием

децентрации.

П

рерывносзь

объекта.

Это

понятие

фиксирует

сово

купность

представлений

структуралистов

об

объекте

их

исследования.

Оно

тесно

связано

с

понятием

децентра

ции

субъекта.

Перед

сложно

структурированным

субъ

ектом,

лишенным

самозамкнутости

и

предельного

осно

вания

внутри

самого

себя,

мир

предстает

не

линейным

и

не

.

непрерывным,

как

это

было бы

для абсолютно

суверенного

субъекта,

беспрепятственно

развертываю

щего

все

свои

определения

подобно

гегелевскому

абсо

лютному

духу.

Объект,

соотносимый

с

децентрирован

ным

субъектом,

с

одной

стороны,

включает

в

себя,

по

мнению

структуралистов,

многие

измерения,

он

как

бы

«многоцентричен»,

а,

с

другой

стороны,

его

разверты

вание

предполагает

качественно

различные

этапы

или

стадии,

которые

несводимы

к

какой-то

одной,

г

лавней

шей.

Эта проблематика

предстает

в

структуралистских

концепциях,

как

правило,

в

форме

абсолютизации

«раз

рываю>

и

«прерывностей»

различного

типа.

Материал

исследования

у

К.

Леви-Стросса

и

Ж.

Лакана

концент

рируется

вокруг

прерывности

между

прирадой

и

куль

турой;

у

М.

Фуко

-

вокруг

«эпистем»,

систематически

организованных

предпосылок

познания,

меняющихся

со

ответственно

различным

историко-культурным

перио

дам;

у

Р.

Барта

-

вокруг

тех

особенностей

культурной

почвы

(в

разные

периоды

различных),

которые

опре

деляют

условия

«возможности»

литературы

и

литера

туроведения.

Опосредованносзь

и

преломленносгь.

Эти

понятия

также

тесно

связаны

между

собой.

Оба

они

относятся

к

сфере,

промежуточной

между

деценгрированным

субъ-

196

eJ{ТOM

и

прерывным

объектом

исследования.

Понятие

nреломленности

выделяет

тот

аспект,

который

связан

С

характеристиками

и

свойствами

субъекта;

понятие

опосредованнасти,

напротив,

выделяет

аспект,

который

связан

с

характеристиками

и

свойствами

объекта.

Понятия

преломленности

и

опосредованнасти

схва

1ывают

нечто

общее

в

концепциях

структуралистов,

хо

ТЯ

они

подходят

к

обозначаемым

этими

понятиям

и

явлениям

по-разному

и

выделяют

в

них

различные

ас

пекты.

В

буржуазной

критике

нередко

можно

встретить

мнение

о

том,

что

структурализм

-

это

и

есть

наука

о

преломляющем

посреднике,

наука

о

знаково-символи

ческих системах.

Эта

характеристика,

на

наш

взгляд,

явно не достаточна,

однако,

она

не

случайна.

М.

Фуко

цсследует

преломляющий

характер

«эпистем»,

опреде

ляющих,

по

его

мнению,

возможность

познавательного

и

любого

другого

социально-культурного

действия

че

ловека;

Р.

Барт,

Ж.

Лакан

-

проблематику

«письма»,

«словесности»;

К.

Леви'СТРОСС,

в

частности,

-

пробле

матику

языка

как

первоматериала,

орудия,

результата

11

даже

условия

«возможности»

культуры.

Сами

по

себе

все

эти

содержания

таких

понятий,

как

децентрация,

прерывность,

преломленность

и

оп

0-

средованность,

существующих

в

виде

определенных

идеологических

или

социально-психологических

пред

ставлен

ий,

вполне

доступны

объективному

научному

анализу.

Однако

в

концепциях

структуралистов,

как

правило,

не

находится

адекватных

концептуальных

средств

и

форм

их

исследования.

Достаточно

назвать

хотя

бы

определенную

тенденцию

к

абсолютизации

роли

посредника

в

процессе

познания

(в

частности,

знако

во-символических

систем);

или

тезис

о

«смерти

чело

века»;

или

же

недиалектическое

понимание

прерывно

сти

объекта,

выражающееся

в

том,

что

либо

одна,

либо

другая

сторона

единства

прерывности

и

непрерывности

объекта

неправомерно

абсолютизируется.

Невозможно

отрицать,

что

структуралистские

кон

цепции

с

той

или

иной

степенью

адекватности

и

глуби

ны

фиксируют

вполне

реальную

проблематику:

они

от

нюдь

не

упраздняют

главные

эпистемологические

kатегории

и

прежде

всего

-

фундаментальное

гносеоло

l'Ическое

субъект-объектное

отношение.

Они

лишь

пы

Таются

--

подчас

неумело,

не

будучи

в

состоянии

осмыс-

197

Как

видим, на

пересечении

децентрации

с

прелом

ленностью

возникает

философская

проблематика

чело

века,

его

субъективности

(децентрироваиной)

,его

по

знавательного

и

экзистенциального

отношения

к

миру

(преломленного).

На

пересечении

преломленности

и

опосредованности

кристаллизуется

проблематика

языка

в

широком

смысле,

раскрывающаяся

как

«преломлен

ностъ»

субъективного

взгляда

и

«опосредованность»

объекта.

Сочленение

опосредованности

и

прерывности

199

Взаимодействие

таких

аспектов

структуралистских

концепций,

как

опосредованностъ

и

прерывность,

при

водит

к

постановке

следующей

проблемы

-

проблемы

обоснования

знания.

Далее

мы

будем

более

подробно

рассматривать

те

переосмысления,

которым

подверглась

эта

проблематика

в

концепциях

структуралистов.

Здесь

же

обратим

внимание

лишь

на

несколько

важных

мо

ментОв.

Возникновение

проблемы

обоснования

знания

закономерно

связывается

с

«объектпой»

группой

поня

тий,

характеризующих

структурализм,

--

прерывностью

и

опосредованностью:

для

всех

р

ассматриваемых

кон

цепций

характерно

стремление

соотнести

обоснование

знания

не

с

центрирующей,

синтезирующей

субъектив

ностью

(как

это

делалось

в

концепциях

классического

немецкого

идеализма

и

прежде

всего

у

Канта),

а

со

знаковыми

системами,

через

призму

которых

дается

объект.

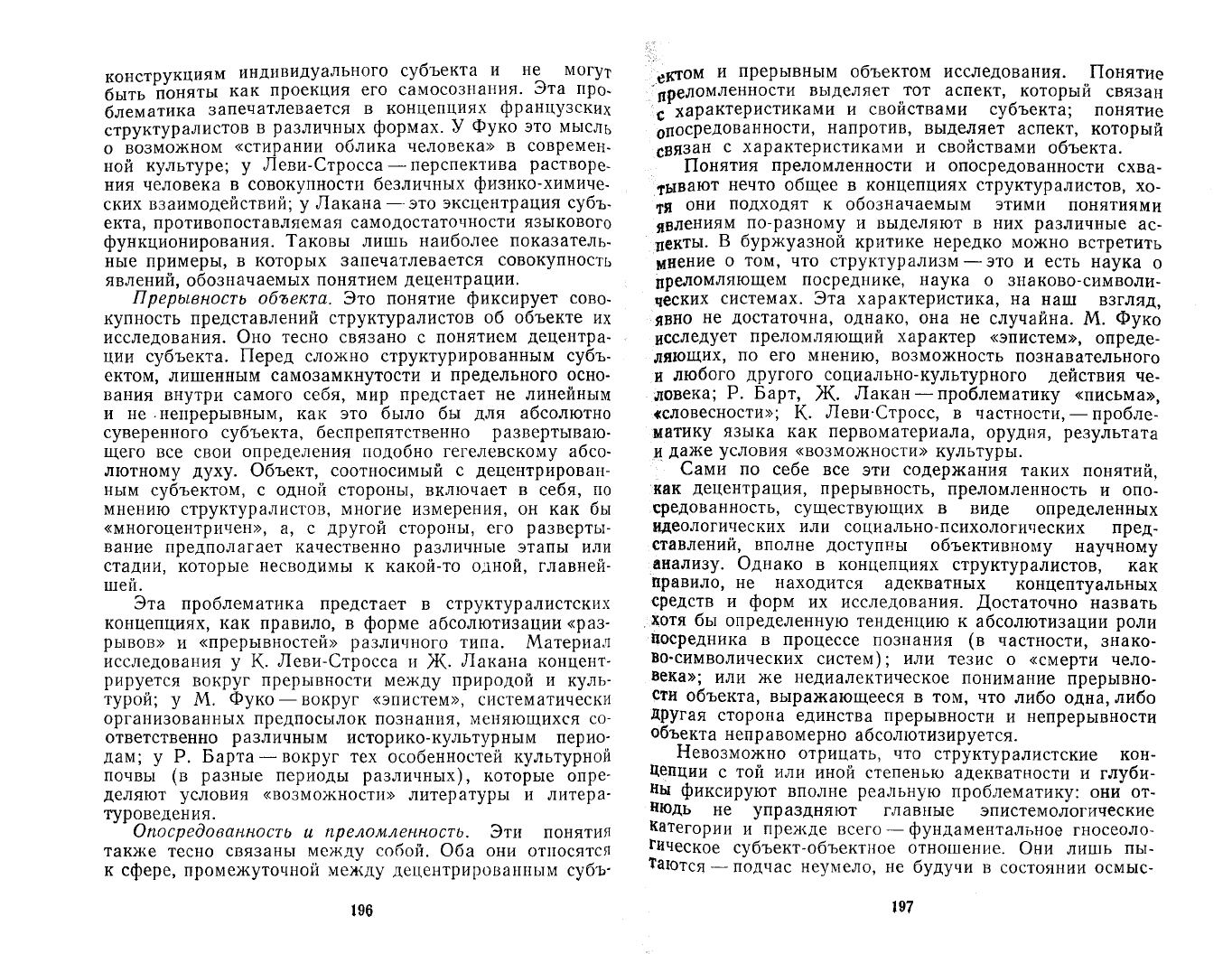

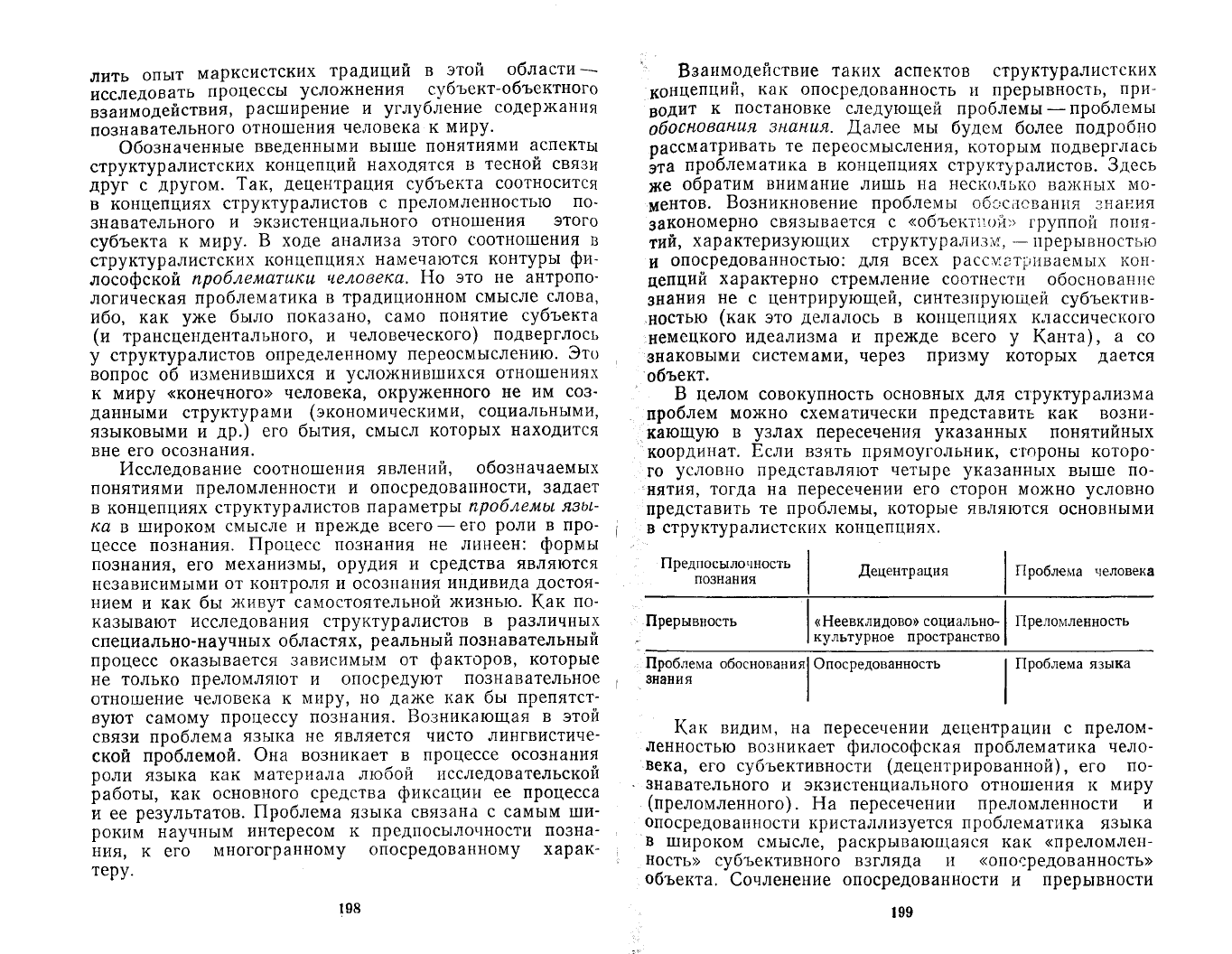

В

целом

совокупность

основных

для

структурализма

проблеи

можно

схематически

представить

как

возни

кающую

в

узлах

пересечения

указанных

понятийных

координат.

Если

взять

прямоугольник,

стороны

которо

ГО

условно

представляют

четыре

указанных

выше

по

нятия,

тогда

на

пересечении

его

сторон

можно

условно

представить

те

проблемы,

которые

являются

основными

в

структуралистских

концепциях.

Проблема

ОбосноваНИЯI

Опосредованность

знания

лить

опыт

марксистСКИХ

традиций

в

этой

области

-

исследовать

процессы

усложнения

субъект-объектного

взаимодействиЯ,

расширение

и

углубление

содержания

познавательного

отношения

человека

к

миру.

Обозначенные

введенными

выше

понятиями

аспекты

структуралистских

концепций

находятся

в

тесной

связи

друг

с

другом.

Так,

децентрация

субъекта

соотносится

в

концепциях

структуралистов

с

преломленностью

по

знавательного

и

экзистенциального

отношения

этого

субъекта

к

миру.

В

ходе

анализа

этого

соотношения

13

структуралистских

концепциях

намечаются

контуры

фи

лософской

проб

лемагики

человека.

Но

это

не

антропо

логическая

проблематика

в

традиционном смысле

слова,

ибо,

как

уже

было

показано,

само

понятие

субъекта

(и

трансцендентального,

и

человеческого)

подверглось

у

структуралистов

определенному

переосмыслению.

Это

вопрос

об

изменившихся

и

усложнившихся

отношениях

к

миру

«конечного»

человека,

окруженного

не

им

соз

данными

структурами

(экономическими,

социальными,

языковыми

и

др.)

его

бытия,

смысл

которых

находится

вне

его

осознания.

Исследование

соотношения

явлений,

обозначаемых

понятиями

преломленности

и

опосредовапности,

задает

в

концепциях

структуралистов

пара

метры

проблемы

язы

ка

в

широком

смысле

и

прежде

всего

-

его

роли

в

про-

i

цессе

познания.

Процесс

познания

не

линеен:

формы

познания,

его

механизмы, орудия

и

средства

являются

независимыми

от

контроля

и

осознания

индивида

достоя

нием

и

как

бы

живут

самостоятельной

жизнью.

Как

по

казывают

исследования

структуралистов

в

различных

специально-научных

областях,

реальный

познавательный

процесс

оказывается

зависимым

от

факторов,

которые

не

только

преломляют

и

опосредуют

познавательное

отношение

человека

к

миру,

но

даже

как

бы

препятст

вуют самому

процессу

познания.

Возникающая

в

этой

связи

проблема

языка

не

является

чисто

лингвистиче

ской

проблемой.

Она

возникает

в

процессе

осознания

роли

языка

как

материала

любой

исследовательской

работы,

как

основного

средства

фиксации

ее

процесса

и

ее

результатов.

Проблема

языка

связана

с

самым

ши

роким

научным

интересом

к

предпосылочности

позна

ния,

к

его

многогранному

опосредованному

харак

теру.

198

Предпосылочность

познания

Прерывность

Децентрация

I

Проблема

человека

I

«Неевклидово:

социально-I

Преломленносгъ

культурное

пространство

I

Проблема

языка