Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

160

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

ным образом проявилась творческая личность Леонардо, он считает достойной

сожалений разбросанностью. Он разглядывает вплотную столь ценимую им

„фантазию" – „внутреннее" индивида – и отшатывается от нее.

Нужно вобрать в себя все „разнообразие" человеческих знаний и умений...

Нужно найти в „разнообразии" свое место... быть универсальным... быть ис-

ключительным...

Неявный спор пред-определений личности мы уже наблюдали и у Аль-

берти. У Кастильоне этот спор не только становится достаточно явным и осоз-

нанным. Автор „Придворного" разрабатывает любопытнейшие способы прими-

рить, свести разбредающиеся мнения о том, что мы назвали бы личностью.

Один из них заключается в идее „грации".

О ГРАЦИИ

„Придворный должен свои действия, жесты, [манеру] одеваться, словом, всякое

свое движение сопровождать грацией; и это, по-моему, вы должны сделать

приправой ко всему; без грации все остальные свойства и достоинства мало чего

стоили бы" (I, 24).

Что же такое „грация"?

„Универсальнейшее правило" для всех человеческих дел, как мы уже знаем,

требует „во всем избегать аффектации", то есть преувеличений и нарочитости,

„и, если воспользоваться, может быть, новым словом, употреблять во всем неко-

торую небрежность (или: непринужденность, sprezzatura), которая скрывала бы

искусство и являла то, что делают и говорят, сотворенным без труда и словно

бы не задумываясь. Отсюда, я полагаю, и проистекает сугубая грация". Каждый

знает редкость и трудность всего, что хорошо сделано. Поэтому впечатление

легкости, чего-то давшегося само собой родит величайшее удивление. В речах

должны быть видны „природа и истина", а не „старания и искусство". „Можно

бы сказать, что истинное искусство то, которое не кажется искусством, и ничто

не требует приложить старания в такой мере, как необходимость их скрыть".

Напротив, „тужиться и, как говорится, притаскивать за волосы – значит выказы-

вать величайшую неуклюжесть (disgrazia, отсутствие грации)" – (I, 26).

Это, вообще-то, изобретено не Кастильоне. Но необычно то, что Кастильоне

ставит требование „грации" во главу угла, развивает с чрезвычайной серьезно-

стью в качестве важнейшего условия и сути человеческого совершенства.

„Грация" – это идеальность, каким-то образом совпавшая с индивидуально-

стью; не „норма", не „правило", поставленное над отдельным человеком и кон-

кретным случаем, вне всего особенного, но внутренняя мера особенного – в

виде его и только его правильности. Таков, очевидно, единственный выход в от-

вет на немыслимое пожелание индивиду (существу отдельному, частичному, то

есть заведомо несовершенному) быть совершенным: само совершенство

должно стать индивидуальным!

Во-первых, „грация" – своя мера для каждого „обстоятельства", тактичное

сообразование с ним, умение найти всякий раз нужную манеру и тон. „Я не хо-

тел бы, чтобы он [придворный] всегда толковал важно и серьезно (in gravità),

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

161

пусть говорит и о вещах забавных, об играх, остротах и шутках, но только обо

всем – чутко (sensatamente), ко времени, выказывая [в беседах] сноровистость и

обдуманное красноречие" (буквально: copia non confusa – ср. гл. III) – (I, 34).

Во-вторых, „грация" – своя мера для каждого индивида потому, что и при

одних и тех же обстоятельствах разные люди поведут себя по-разному. Мы уже

слышали от Кастильоне, что „разнообразие" внешнего мира, обстоятельств ула-

вливается через discrezione, способность к здравомысленному „различению", та-

кая способность принадлежит только индивиду, и пользоваться ею он выну-

жден на свой страх и риск, но сама по себе она все-таки общезначима, и в

каждом конкретном случае bon giudicio может быть отчуждено в своих рацио-

нальных основаниях и выводах от одного индивида и передано в распоряжение

другого. Правда, в некоторых случаях поделиться здравомыслием довольно

трудно, надо еще и лично почувствовать, когда, скажем, твоя острота к месту и

когда не к месту. Тут уже трудно провести границу между обычным житейским

здравомыслием и чем-то более неуловимым: „...основным мерилом является

нечто иррациональное, эстетический такт, грация"

17

.

Этот глубоко личный такт распространяется и на такие вещи, которых „спо-

собность суждения" вообще не касается, на телодвижения, владение оружием,

манеру ходить, танцевать и т. п.

„Грация" у каждого своя.

Не случайно слово это значит „благодать". Она совпадает с природой инди-

вида, с ним как таковым. Поэтому научить „грации", в сущности, нельзя.

Поскольку странно наставлять придворного тому, чему он не может обу-

читься, и поскольку в этом пункте возникала странная рассогласованность с важ-

ной аксиомой гуманизма (не просто оптимистичного в отношении возможно-

стей обучения, но и принципиально определявшего себя именно через studia,

как бы целиком перетекавшего поэтому в педагогику) – тут Кастильоне прихо-

дится задуматься. Снова внутренний спор.

Ну, разумеется, лучше всего, когда „грация" просто есть; например, Боккаччо

писал наиболее удачно тогда, когда „позволял себе руководствоваться [одним

лишь] талантом и своим природным инстинктом, не прибегая ни к каким иным

усилиям и не заботясь об отделке произведений". Но... все-таки сам он, Касти-

льоне, следовать этому примеру не собирается.

Точно так же и остроумие – „дар и благодать (grazia) природы, а не резуль-

тат искусства" (II, 42). (Кастильоне мог прочесть об этом у Цицерона и Квинти-

лиана.) Вообще „природа и талант... играют главную роль, наипаче же в том,

что относится к изобретению" (II, 43). „Но, конечно, в душе каждого человека,

каким бы благоодаренным он ни был, зарождаются идеи и благие и дурные в

большей или меньшей степени; однако затем рассудительность и искусство их

отделывают и исправляют, отбирая благие, а дурные отвергая".

Отлично, отвечают графу Лодовико, „так оставьте же то, что относится к

природному дарованию, и разъясните нам то, что подчиняется искусству" (I, 43).

В самом деле, а что если „грации" от природы недостает?

Грация – „часто дар природы и небес, а когда она не столь совершенна, ее

можно много увеличить стараниями и трудами". Да, но „какой же наукой и ка-

ким образом можно бы приобрести эту грацию – как в телесных упражнениях,

где она, как вы считаете, столь необходима, так и во всяком другом предмете, во

всем, что делают и говорят?"

162

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

Лодовико энергично возражает: „Я не брал на себя обязательств научить вас,

как обзавестись грацией или чем-либо еще, а только показать, каким должен

быть совершенный придворный. Я не взялся бы обучать этому совершенству".

Когда солдат заказывает в кузне оружие, разве он объясняет кузнецу, как тому

ковать? (I, 25).

Впрочем, хотя и говорят, что „грации не учатся", телесным упражнениям все

же нужно учиться. „Полезно наблюдать побольше разных людей соответству-

ющей профессии и, руководствуясь тем здравомыслием, которым всегда сле-

дует руководствоваться, отбирать и перенимать разное то у одного из них, то у

другого" (I, 26)

18

.

Итак, кое в чем „грацию" можно в себе развить подражанием – непременно

разным учителям, чтобы не сковывать себя чужой манерой и сохранить незави-

симость личного самовыражения

19

. Но, в общем, неизвестно, как обзавестись

„грацией"...

Это понятие понадобилось едва ли не для того, чтобы решить ренессансный

спор нормы и казуса (благодаря грации каждый и в каждом случае наилучшим

образом переводит известные ему „правила" в акциденции). На деле же вну-

треннее смысловое напряжение еще более усиливается. „Грация" грозит обес-

смыслить всякую норму вне индивида. Сравнительно с (действующими в том

же направлении) указаниями на необходимость „приспособиться" к варьета „об-

стоятельств" посредством собственного „здравомыслия" в понятии „грации"

центр тяжести окончательно перемещается на некую органичную индивидуаль-

ную целостность. Перемещается со статики на динамику, с предметного содер-

жания поведения (закрепленного в общезначимых „правилах") на его почти не

воспроизводимую, природную и личную форму. Этика переводится в эстетику.

В то „чуть-чуть", которым все решается.

Sprezzatura – качество, которое требуется от движений, речей, поступков

индивида, как и от стихотворения или картины. „Я" приравнивается к „безы-

скусному искусству". Вести себя дурно – значит быть топорным и безвкусным.

Индивид приучается смотреть на каждого, и прежде всего на себя, как на собст-

венное произведение. „Грация" не только результат, но и причина. То есть при-

чина себя же.

„Эстетизм" Возрождения не содержал, конечно, ни малейшего принижения

нравственности. Однако он был показателем ее преобразования. Во-первых, но-

вая нравственность не возвышала своих специальных требований среди прочих,

захватывавших все духовно-телесные силы человека, не претендовала на то,

чтобы подчинить себе остальное. Но и сама не подчинялась вере и послушанию.

Высшей ценностью не мог быть „нравственный", как, впрочем, и „прекрасный"

или „знающий" и никакой вообще частичный, но только целостный и универ-

сальный человек. Во-вторых, ренессансный эстетизм не что иное, как историче-

ский способ отождествить универсальное, совершенное, родовое существо с

конкретным индивидом. Иначе говоря: способ движения к новоевропейскому

понятию личности как фокуса решительно всех – социальных, правовых, поли-

тических, нравственных, эстетических, психологических – аспектов человече-

ского бытия.

Можно бы утверждать, что в трактате Кастильоне есть отличная формули-

ровка проблемы личности, хотя автору еще ничего о „личности" не известно.

Она возникает именно в контексте рассуждений о „грации": на пересечении по-

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

163

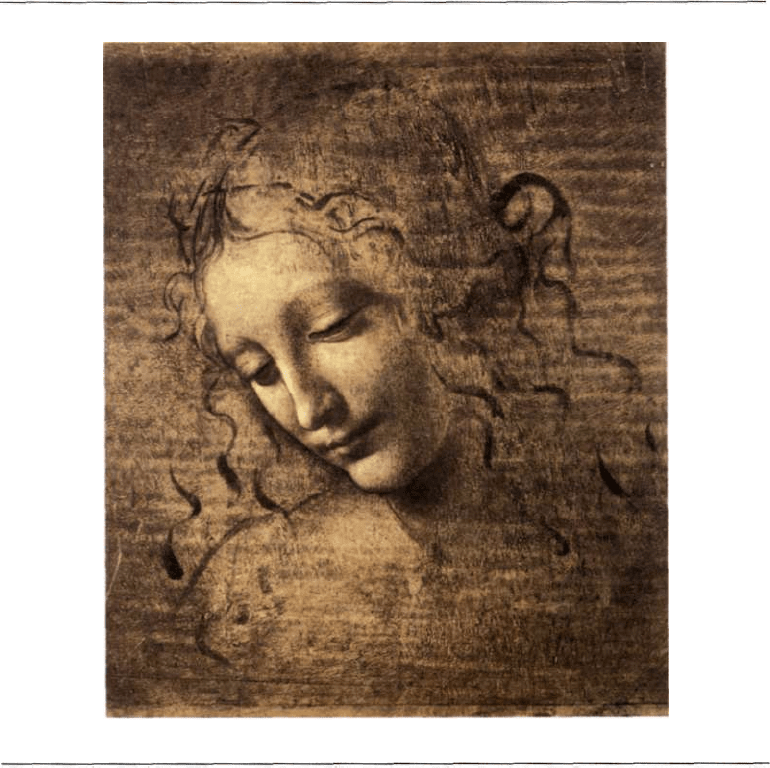

39. Голова девочки. 1490

нятий „разнообразия" и „совершенства", из парадоксального совмещения нормы

и казуса в „совершенном индивиде".

Я имею в виду известное место о музыке. У музыкантов, вообще-то, принято

избегать диссонансов, и роль нормативного совершенства здесь выполняет кон-

сонанс. Тем не менее, напоминает Кастильоне, непрерывные консонансы

производят отрицательное впечатление. „...Такая последовательность совер-

шенных (консонансов) порождает пресыщенность и обнаруживает чересчур аф-

фектированную гармонию". С другой стороны, пусть секунда или септима сами

по себе неприятны для слуха, но они помогают устранить монотонность и бед-

ность чистого совершенства. Если перемешать совершенные звукосочетания с

несовершенными, мы, сравнивая их, более жадно стремимся к совершенным.

Поэтому Кастильоне – как и Альберти или Полициано – возражает против из-

лишней отделки. Такая старательность и законченность вредит грации (I, 28).

Совершенство немыслимо без варьета. А значит, оно не должно быть, так

сказать, сплошным и равным себе совершенством. О совершенстве можно гово-

рить лишь тогда, когда оно включает в себя нечто несовершенное.

164

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

И, следовательно, об идеальном, когда идеальное – характерно? О всеоб-

щем, только если всеобщее единично и особенно? Не подводит ли понятие

„грации" довольно близко именно к такому парадоксальному тождеству?

Реплика о музыке вложена в уста Джулиано Медичи. Соглашаясь с ним, Ло-

довико припоминает популярное среди гуманистов место из „Естественной ис-

тории" Плиния Старшего. Апеллес упрекал Протогена, что тот живописал не

отрывая кисти от картины. Апеллес хотел этим сказать, поясняет Лодовико, что

Протоген не знал, „где следует остановиться". „Грация" (или „небрежность",

sprezzatura), в противоположность „аффектации", есть воплощенная мера. „Эта

добродетель", то есть чувство меры, – „истинный источник грации".

Но „сверх того", подчеркивает Кастильоне, она „несет с собою и другое укра-

шение". Грация не только выявляет в малейшем действии человека „умелость

того, что действует", но и заставляет окружающих считать его даже более искус-

ным, чем он есть на самом деле. Если кто-либо без видимых усилий хорошо,

скажем, танцует или поет, то может показаться, что „он способен на гораздо

большее, чем то, что делает, и, если бы приложил еще труд и старания, мог бы

сделать гораздо лучше".

„Другое украшение" – и, добавим, может быть, самая тонкая и принципиаль-

ная ренессансная подоплека „грации" – стало быть, состоит в том, что в центр

внимания попадают не танец, не пение, не действие, а тот, кто танцует или

поет, вообще что-либо делает – сам субъект действия и творчества. Субъект ока-

зывается больше своего действия, не совпадает с ним, следовательно, не совпа-

дает с собой.

Формулируя так, я, безусловно, договариваю за Кастильоне. Но наш автор

дает для этого основания. „Часто и в живописи один лишь свободный штрих,

один мазок кисти, извлеченный настолько легко, словно рука, не ведомая ника-

кой выучкой или искусством, сама собою двигалась как надо вслед за намере-

нием живописца, ясно обнаруживают совершенство художника" (I, 28). Важно

следующее. Художник, с этой точки зрения, не просто тот, кто создал произве-

дение, скрывается за ним, а тот, кто его мог создать, задумал, раскрывается в нем.

„Намерение" и вместе с тем спонтанное, нечаянное, непринужденное свиде-

тельство таланта – словом, индивидуальная творческая сила – вот что кажется

теперь неотделимым от... нормативного „совершенства".

Мы не должны воображать, будто грация – это естественность, какой бы она

ни была. Отдаваться на волю „природному инстинкту"? – но он может и подве-

сти. Скрывать выучку и обдуманность? – но и это само по себе не гарантирует

„грации". Делать на свой лад? – но нужна, как мы помним, общезначимая мера.

Все у Кастильоне неоднозначно.

„Кто из вас не смеялся, когда наш мессер Пьерпаоло танцует на свой особый

манер, с этими подпрыгиваниями и вытягиваниями ног вплоть до носков, с не-

подвижной, словно совсем одеревенелой головой и с такой сосредоточенно-

стью, что, кажется, он наверняка отсчитывает такт на ходу? Кто настолько слеп,

чтобы не увидеть в этом натянутой аффектации?" (I, 26).

Так говорит Лодовико. Но ему возражает мессер Бернардо Биббьена: в та-

ком случае примером непринужденности (sprezzatura) в танце служит мессер

Роберто, которому тут нет равных в мире. „Чтобы вполне показать, что он тан-

цует не задумываясь, он часто позволяет накидке слетать с плеч, а туфлям – с

ног и, не подбирая их, все равно продолжает танцевать". Нет, отвечает Лодо-

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

165

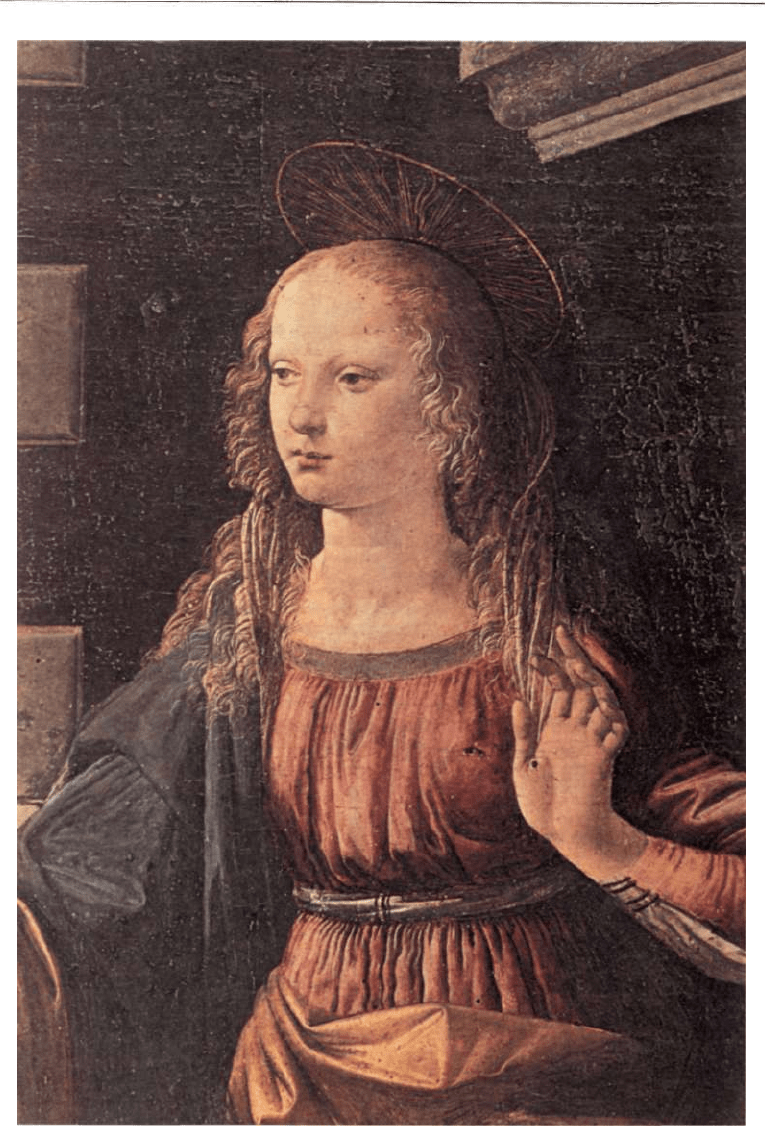

40. Дева Мария

166

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

вико, здесь нет никакой непринужденности, потому что непринужденность без

меры – поистине та же аффектация. „Ведь очень заметно, что он изо всех сил

старается показать себя раскованным, а это уже чрезмерная скованность" (I, 27).

Следует не обнаруживать искусства и не обнаруживать, что стараешься не

обнаружить искусства... У естественности „придворного" Кастильоне довольно

запутанные отношения с собой. „Грация" – такая нормативность, такая всеоб-

щая мера, которая органично исходит из природы индивида (ingegno) и подска-

зана его инстинктивным (или обдуманным, но скрытым) тактом. Но это, следо-

вательно, такая индивидность и особенность, которая способна стать...

образцовой?

Именно так.

Было бы большой ошибкой полагать, что Кастильоне, столь очевидно нару-

шая логическую симметрию „нормы" и индивидного казуса, все-таки удержи-

вает идеи „нормы" и „совершенства" лишь потому, что не в силах расстаться с

антично-средневековой традицией. То есть сами по себе эти идеи, конечно же,

были консервативными. Но их непременное сохранение в плане ренессансного

„индивидуализма" и „релятивизма" – в контексте поисков личности – было,

скорее, ферментом будущего.

Ведь вне совершенства, универсальности и пр. индивид, как выразился бы

Гегель, есть формальная отрицательность всеобщего. Поэтому: если его несо-

вершенство (особые пристрастия и т. п.) составляет интимное условие совер-

шенства (всеобщности, всезначимости) личности, то зато совершенство в ре-

шающей степени делает его особенность действительно полнокровной,

содержательной, квалифицированной, не в виде простой ничтожности. Челове-

ческая личность в любой существенный момент ее развертывания, здесь и сей-

час, есть всеобщее, притом не какая-то потенция всеобщего, но актуально-всеоб-

щее. Она есть полное бытие всечеловеческого в его единственной (так сказать,

номуналистической) реальности, то есть в качестве особенного.

И вот в понятии „грации" Кастильоне (или самое Возрождение в его лице)

угадывает нечто относящееся к этой диалектике. „Совершенство" логически

возвращается в тот самый момент, когда оно кажется изгнанным и торжествует

благодать индивидуально-прирожденного спонтанного, особенного. Оттеснив

надличные „правила", поставив себя выше их всех, „грация" вместе с тем обеспе-

чивает за частичным, преходящим, относительным достоинство всеобщности

(„божественности", „совершенства").

„Грация" – та логическая точка, в которой прирожденный дар отдельного

человека встречается с „разнообразием" „обстоятельств", требований жизни. В

этой точке пересечения акциденции и акциденции вдруг вспыхивает ослепи-

тельная возможность прекрасной меры. Индивид невероятно возвышается и

становится, страшно вымолвить, совершенным, не только ничуть не переставая

быть этим, но исключительно благодаря неотчуждаемой и невыразимой („гра-

циозной") самости.

Правда, как бы ни сцеплялись, ни рядополагались у Кастильоне разнонапра-

вленные определения личности, дело пока не доходило до такого их совмеще-

ния, при котором они становились бы вполне сознательным условием и вызо-

вом друг для друга и, в конце концов, парадоксальным одним и тем же, – сло-

вом, дело не доходило до „личности" как специфически новоевропейской цен-

ности.

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве и

167

В „грации", впрочем, уже заметен если не окончательный парадокс лично-

сти, то его, что ли, составляющие. Будущие определения личности начинают

взаимно притягиваться. Коллизия наметилась.

„Грация" – неправильная (укорененная в одном из переливов варьета, инди-

видуальная) правильность. Это образцовость, которой следует подражать, хотя,

собственно, подражать ей невозможно.

ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ПУТИ

К САМООБОСНОВАНИЮ ИНДИВИДА

Проблема „подражания" – в трактате еще один (наряду с „грацией") ход к поня-

тию личности

20

.

Кастильоне подхватывает, но сильно меняет, заостряет в нужном для себя

направлении место из Цицерона о „разнообразии" („Об ораторе", III, 7–9). Он

рассуждает о том, что живописцы, скульпторы, поэты, ораторы могут быть оди-

наково превосходными и при этом непохожими, так что оценки „лучше" или

„хуже" при их сопоставлении неуместны, – Кастильоне очень заметно убирает в

парафразе то, что это лишь различия внутри единства. И делает настойчивое

ударение на самодостаточном совершенстве индивидуального стиля. Мастер

подражает себе и выражает свою природу. Есть своя индивидуальность, свой

стиль и у каждого „века".

Вряд ли мы ошибемся, если заключим, что „совершенство" для Кастильоне в

конечном счете всегда конкретно: есть, следовательно, не просто разное в пре-

делах единого совершенства, но много разных совершенств (мы бы сказали –

„много всеобщностей"!). Только подлинно особенное (оригинальное, творче-

ское) и может быть всеобщим. Всеобщих столько же, сколько особенных?..

Проблема самообоснования индивида – вот что неким экзистенциальным,

логическим и социальным требованием стучалось в дверь, вот к чему вплотную

подвело Возрождение в двухтысячелетней европейской перспективе.

Такое толкование оказалось бы натянутым (модернизаторским) вне пред-

метной мыслительной ткани трактата, разобранной выше, вне коллизии „пра-

вил" и „обстоятельств", нормативности и варьета. Кастильоне нащупывал про-

блему личности в терминах своей эпохальной логики. Его конкретно занимало

следующее: как в каждом случае поступать правильно? – задача довольно стран-

ная, разве случай не потому и случаен, что он неправилен. По осознанности и

глубине вскрытия этой насквозь ренессансной проблемы Кастильоне можно по-

ставить только рядом с Макьявелли, который думал над этим всю жизнь (ср. гл.

5 моей книжки „Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности").

Все заходы Возрождения к понятию личности – через искусство. Это „ва-

рьета", то есть мир, увиденный глазами живописца, понятый как картина, где

„перемешаны, [находясь] на своих местах" (Альберти), вещи из „почти беско-

нечного" перечня (Манетти). Это „грация", то есть предвосхищение личности в

виде требования вкуса. Это „подражание себе" в творчестве певца, художника,

оратора, в индивидуальном „стиле".

Личность тут опознана художнически.

168

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

Более того, это художник. Индивид подходит к себе как к предмету худо-

жества, формирует, „кует себя по угодной ему форме" (Пико делла Миран-

дола).

Так как новоевропейская личность – человеческая самость, которая устана-

вливает себя собственным основанием, таким основанием для себя она, по-

нятно, не может быть, пребывая в тождестве с собой. Таким основанием эта са-

мость становится лишь в качестве другой. Индивид вступает в отношение с

собою же, как не собою, со своей определенностью – как неопределенностью,

со своей законченностью – как незаконченностью, со своей прирожденностью –

как материалом, нуждающимся в обработке или преодолении, со своей единич-

ностью – как всемирной отзывчивостью мысли и страсти, со своей конечностью

и бренностью – как моментом бесконечного диалога, неповторимым узелком

всей культуры, всей социальности, всей истории, всех тайн бытия.

В Новое и главным образом в Новейшее время личность, полностью осознав

и развив необходимые и созидающие ее самое противоречия одиночества и все-

человечноста, – личность ощутила себя трагической. Мгновенное перестало

быть только частью бесконечного, но – именно в своей мгновенности и непо-

вторимости – выступило полнотой бесконечности, рождающейся и умирающей

в индивиде.

Иногда превратно ощущают трагизм как следствие якобы потери всеобщего.

К всеобщему (абсолютному, вечному и т. д.) пытаются в этом случае приоб-

щиться, найти его где-то вне себя или – что одно и то же – в себе как „сверх-

ценность", как то, что „выше меня": то есть хотели бы уклониться от самого

трудного условия, избежать сомнений, перестать... быть личностью? В другом

случае признают лишь малость, единичность, частность существования: самодо-

вольно смиряются. Так или иначе рассчитывают отделаться от одного из полю-

сов личности, от самой этой непрерывно воспроизводимой полярности, от уси-

лий целой жизни, которые личность предполагает, принципиально не давая

взамен никаких утешений и гарантий

21

.

На исходе XX столетия поучительно оглянуться на ситуацию, в которой сов-

ременная личность рождалась.

Исходные определения личности в ренессансной культуре не просто „нераз-

витые" – тут неразвитость, собственно, состоит в фантастической избыточности,

в предельности этих определений, то есть в специфической исторической раз-

витости.

Часто думают, что непомерные и шокирующие ренессансные притязания ис-

ходили от личности. Будто бы в Италии и Европе тогда была некая готовая ин-

дивидуалистическая „личность" (уже сущая в психике, в понятии, в социальной

реальности) – и вот она-то предъявляла ребяческие эгоцентрические претензии

на „божественность", „совершенство", „гениальность", „величие", „безмерность"

и т. п. Но не личность создавала все эти героические мифы. Напротив, они ее

создавали.

Трактат Кастильоне, как и всякий культурный текст, нельзя понять, если

брать его семантику только буквально, на идеологическом и предметном

уровне. Иначе говоря, если брать только как отражение и результат, а не как

мощное порождение новых смыслов. За поверхностной семантикой сколько-

нибудь творческого текста всегда кроется экспериментальный подтекст, глубин-

ное мысленное „а что если...". Например: „А что если индивид способен стать

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■

169

божественным, совершенным? Тогда..." Ренессансные авторы, конечно, не про-

сто думали о себе, что они „божественные" и т. п. С громадным интеллектуаль-

ным и эмоциональным усилием они, если угодно, предполагали это – предпо-

лагали себя, экспериментировали с собой.

Чтобы прочесть текст как текст культуры, нужно обнаружить в нем то, над

чем текст трудится, из чего он тем самым растет. И что сказывается на подспуд-

ной логике его построения, на внутренней форме мысли.

„Книга о придворном" написана не только и не столько о том, что в ней вы-

говорено буквально. Перед нами поучение о „совершенном придворном". Но

также учение о личности.

Спросим себя в последний раз: это с нашей точки зрения, это у Кастильоне...

или для Кастильоне? Ответ не может быть простым.

Внутреннюю напряженность трактата, который принято считать таким

изящно-гармоничным, надеюсь, удалось выявить достаточно наглядно. Пусть ре-

ально это споры о „правилах", „обстоятельствах", „грации", „подражании",

„стиле" – а не о „личности". Но по дороге из Средневековья (и Античности) к

нам. в „большом времени", во всемирно-исторической синхронии, это – ничуть

не менее реально – споры о личности и ни о чем другом.

То, что они не додуманы в качестве таковых, имеет положительное значе-

ние, иначе это не были бы именно ренессансные споры. Культурная ситуация

выглядит, естественно, по-разному, если находиться внутри нее или наблюдать

извне. Внутри себя она предстает перед современниками как трудность понима-

ния собственной проблемы. Я назову это непосредственной рефлексией или ре-

флексией на ходу, когда сразу и переживается, и творится, и обдумывается одно

и то же. Если эпоха вовсе никак не замечает проблемы, последней и нет в ней.

„Проблема", конечно, всегда относится к самой сути субъекта, и ее нет вне

языка; иное дело, что способ и язык, на котором она дала о себе знать, могут, с

чужой точки зрения, нуждаться в „прояснении", то есть в перекодировке. Но

если проблема отрефлектирована таким образом, что переведена на другой

язык (тоже историчный и специфический, но претендующий на то, чтобы стать

для обсуждаемого феномена метаязыком), – значит, „та" эпоха кончилась или

кончается.

Становление может быть ухвачено только в виде движения из прошлого в

будущее, следовательно, его синоним – настоящее.

Поэтому „переходность" Возрождения (и действовавшей в нем личности)

должна быть положена в качестве актуальной, то есть не в качестве наследу-

ющей Античности и Средневековью и не в качестве предшествующей Новому

времени, а в собственной существенной значимости. Эта значимость, может

быть, в первую очередь есть значимость личности, осуществившейся как возможность

личности.