Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

Глава V

ФИРЕНЦУОЛА И МАНЬЕРИЗМ.

КРИЗИС РЕНЕССАНСНОГО ИДЕАЛА

Уж как трудно решиться, так просто рассказать не-

льзя, как трудно. Если бы губы Никанора Ивановича

да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять

сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Бал-

тазарыча, да пожалуй прибавить к этому еще дород-

ности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас решилась.

А теперь поди подумай! просто голова даже стала бо-

леть.

Гоголь. „Женитьба"

Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красави-

цах мира, все это собралось сюда вместе...

Гоголь. „Рим"

„КРАСАВИЦА ВООБЩЕ"

Когда в январе 1541 года Аньоло Фиренцуола, будучи человеком больным и уже

немолодым, решился опубликовать сочинение о женской красоте, то счел нуж-

ным предпослать ему обращение к „благородным и прекрасным женщинам

Прато". Такая форма была, вообще-то, принятой, риторической. Однако по-

хоже, что на сей раз автор отчасти откликнулся на реальную житейскую ситу-

ацию, для него неприятную. Судя по предисловию, диалоги Фиренцуолы уже

ходили по рукам и вызвали в провинциальном городе тосканского герцогства

всяческие пересуды, чуть не скандал

1

. Читатели и особенно читательницы сили-

лись угадать, кого вывел автор под именами четырех женщин, участвующих в

беседе, и других молодых жительниц Прато, поминаемых заочно, чьи телесные

достоинства или изъяны обсуждаются столь оживленно. „Разве не знаешь? – он

сказал, что ты красишься, назвав не то моной Чоной, не то моной Беттолой".

Фиренцуола хочет успокоить страсти – или, напротив, подогреть их еще

больше? – ибо его объяснения отличаются сбивчивостью, едва ли не умышлен-

ной. Сначала автор пишет, что „тщательно скрыл" настоящие имена (с. 525). Все

же напрасно об одной „пратской жемчужине" решили, будто именно ее он

имел в виду под дамой с черными усиками

2

. „Мое намерение, дорогие обита-

тели Прато, состояло не в том, чтобы затронуть ту или эту женщину; но мне ка-

залось, что особенности диалога и его украшение требовали некой расцветки,

коя представила бы предмет сочинения перед читателем в виде примеров, как

принято и в повседневных рассуждениях. Вот я и придумывал в соответствии с

потребностями изложения то одно имя, то другое, вовсе не помышляя о моне

Паскуине более, чем о моне Сальвестре. Так что, милые мои дамы, когда эти

злодеи, эти враги, как ваши, так и мои, уверяют, будто я дурно говорил о вас, то

смело им ответствуйте тем, что я и сам привык твердить постоянно: кто делом,

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

171

словом или помышлением оскорбит какую бы то ни было женщину, тот не

мужчина, а неразумное животное, то есть скот" (с. 526).

Но непонятно: что же было „тщательно скрывать", если не намеревался „за-

тронуть ту или эту"?

„Когда толкуют: „это [у него изображена] такая-то, а это – сякая", то снова

говорю вам, что они далеки от истины, что это случайные имена, случайные

прозвания, особенно же те, которыми для примера обозначены дурнушки. Хотя и

верно то, что кое-кого из красавиц, взятых в качестве примера, вкупе с теми че-

тырьмя доннами, которые беседуют с Чельсо, я представлял и подразумевал про

себя, но придумал им другие имена, и тот, кто станет разбираться и снимать ко-

журу, обнаружит подлинные имена под тонкой завесой" (с. 526; курсив здесь и

далее мой. – Л. Б.).

После подобного признания насчет положительных примеров может, пожа-

луй, возникнуть подозрение и в отношении примеров отрицательных; вообще

заверения в полной литературной условности персонажей лишаются смысла.

Если в одних случаях персонажи, оказывается, вовсе не вымышленные, то как

понять, что сравнительно с этим в других случаях они особенно вымышленные?

И еще: можно ли „тщательно скрывать" под „тонкой завесой"?

Ничего удивительного, коли одни женщины Прато, как замечает Фиренцу-

ола, жаловались, что он вытащил их на обозрение (пусть и одобрительное), дру-

гие же остались недовольны, что автор пренебрег ими и не дал места в числе че-

тырех самых красивых. Так что „все пошли на меня крестовым походом.

Господи, ну что тут поделать? По крайней мере, когда я умру от их рук, я хоть

не умру под рукой Турка или Мавра, и умру удовлетворенный, пусть я и не дал

им на самом деле к тому повода" (с. 529).

А кто его знает, дал или не дал.

В довершение всего в предисловии автор сначала категорически отрицает,

будто Чельсо – он сам. Протагонист, дескать, тоже совершенно условный. И тут

же: „Но допустим, что это не так и что я захотел изобразить в облике Чельсо са-

мого себя" и пр. (с. 529). Наконец, первый диалог открывается сообщением, что

Чельсо „большой друг" автора, его „другое я", человек, стало быть, „довольно

рассудительный", „хорошо осведомленный в словесности и умелый"

3

.

Игра с читателем в предисловии подытожена лукавым сокрушением: „Вот

как я запутался из-за того, что собрал чужие беседы" (с. 531).

Впрочем, что если все эти признания, намеки, оправдания сами по себе тоже

только риторические приемы? И мнимая путаница – дань жанру, расцвечивание

рассудочной композиции, „украшение диалога"? Для нас, в конце концов, это не

так уж важно. Значимо главным образом то, что Фиренцуола уже в предисло-

вии настойчиво обыгрывает мотив достоверно-жизненной единичности. С

одной стороны, для диалога, мол, потребны некие дидактические „примеры",

придуманные имена. Какие-нибудь „мона Паскуина" или „мона Сальвестра"

лишь безличные ярлыки на соображениях автора. Но, с другой стороны, нам

дают понять, что у читателя вполне достаточно оснований сосредоточить вооб-

ражение на конкретном и, прервав мудрствования о том, что есть красота, вдруг

воскликнуть: „Да это такая-то донна, а это такая-то!" Идея казусности не могла

быть заявлена проще и наглядней. (Как мы еще убедимся, она действительно

крайне существенна для поэтики Фиренцуолы.)

Между тем самим планом, по которому строится сочинение Фиренцуолы,

172

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

41. Дама с горностаем. 1485-1490

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

173

самим замыслом трактата какая бы то ни было индивидуация, казалось бы, начи-

сто исключается.

В тени деревьев на вершине холма, в саду аббатства Гриньяно, в жаркий лет-

ний полдень четыре женщины спорят о красоте некой „моны Амелии из Новой

башни". Появившийся с компанией кавалеров Чельсо со своей стороны за-

являет, что если уж Амелия не красавица, то кто же в Прато тогда красавица?

Однако в подобных случаях „каждый смотрит на дело по-своему" (буквально: „у

каждого внутри собственное мнение"). Тут обстоит так же, как с выбором тка-

ней в лавке, „ведь одному нравятся брюнетки, другому – блондинки", – говорит

юная Сельваджа.

Чельсо на это ей отвечает: „Когда говорят о ком-то, что она красавица,

имеют в виду, что она нравится каждому вообще, а не тому или другому в част-

ности". Мужу и красавица может казаться несносной, от дурнушки без ума тот,

кто в нее влюблен, „но красавица вообще (una bella universalmente), вот как ты

(галантно добавляет Чельсо. – Л. Б.), будет непременно нравиться каждому во-

обще ..." (с. 533).

Такова интеллектуальная завязка трактата. Взамен частных мнений требу-

ется универсальная норма. Чельсо, уступая просьбам дам, любезно соглашается

разъяснить, что такое совершенная „красавица вообще".

Сначала обсуждаются относящиеся сюда определения: leggiadria (изяще-

ство), vaghezza (обаяние), grazia, venustà (прелесть), – а также, что значит „хо-

рошо смотреться" или „иметь вид" (l'aria) и обладать „величавостью" (la maestà).

Это сопровождается рассуждениями, почему позволительно беседовать только

о женской и притом только телесной красоте; каковы совершенные числовые

пропорции лица и фигуры в целом; наконец, о том, что помимо „общей кра-

соты" („generale bellezza") есть и особая, частная красота („propria e particolare

bellezza") „простых членов", то есть отдельных частей тела.

Последним и посвящено главным образом сочинение Фиренцуолы. Дамы

выслушивают разъяснения о глазах, о ресницах, о носе, о щеках, об устах, о зу-

бах, о подбородке, об ушах, о шее, о руках и кистях, о грудях, о ногах, о стопах,

о волосах. Во втором диалоге все начинается сызнова, правда, в несколько изме-

ненном порядке, еще более обстоятельно; причем тут уже почти нет речи об

общих требованиях красоты, собеседники всецело поглощены разбором отдель-

ных женских статей.

Каждая из этих статей оказывается идеально представленной у той или иной

участвующей в диалоге (а иногда отсутствующей и лишь упоминаемой) житель-

ницы Прато. Специализация заходит необыкновенно далеко: скажем, у Лампи-

ады совершенная форма рта, у Сельваджи – губы, у Аморрориски – зубы, у Вер-

деспины – десны и язык. Вот так из прелестей разных дам Чельсо создает, как и

обещал, некий сборный портрет „красавицы вообще".

Что остается при таком приеме от индивидности вышеуказанных особ? Нам

трудно понять возбуждение пратских сплетников. Их догадливость должна

была зайти очень далеко, потому что женщины из диалога, выступающие, так

сказать, в роли доноров для „красавицы вообще", взяты в телесном своем об-

лике по частям и выборочно. Они в значительной мере теряют из-за этого кон-

кретность, пусть хотя бы условно литературную. А ведь мы после намеков и от-

некиваний во вступлении („снимая кожуру", „под тонкой завесой" и пр.) были

вправе ожидать едва ли не индивидуального портретирования.

174

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

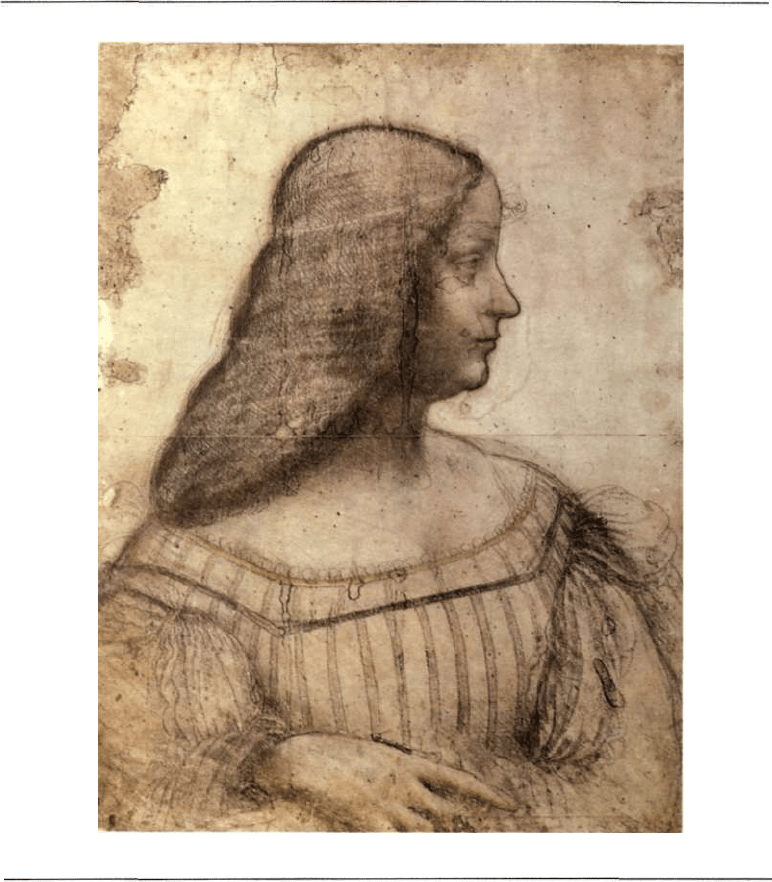

42. Изабелла д'Эсте. 1500

Правда, можно рассудить и иначе. Например, Чельсо то и дело заглядыва-

ется на грудь Сельваджи, которая служит предметом особенно настойчивых

комплиментов в адрес этой веселой юной женщины, нескромных шуток, задер-

жек при описании нормативных красот, и даже, как мы еще отметим подроб-

ней, присутствие Сельваджи ставит в этом важном пункте под вопрос саму на-

добность отвлеченного описания. Индивид запоминается не в качестве

сколько-нибудь последовательного целого, а через характерную для него выра-

зительную деталь. Вроде „ямочки на подбородке" Аполлонии. Помянутая донна

казалась такой красивой однажды утром на празднике тела Господня в Сан До-

менико. По мнению очарованного этой ямочкой Чельсо, на свете мало равных

Аполлонии: „красивая и грациозная девушка". „Ну, да бог с ней" (с. 557).

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

175

43. Дама с жемчужным ожерельем (Беатриса д'Эсте?). 1490

Хорошо бы только понять: индивид ли представлен примечательной и пре-

красной чертой или, напротив, эта совершенная черта женской наружности

представлена индивидом?

Для совершенной красоты потребно слишком многое, и редко находятся те,

у кого есть хоть половина требуемых достоинств (с. 533). Фиренцуола, то бишь

его „другое я" – Чельсо, ссылается по этому поводу на Зевксиса из Кротона

(с. 537–538). Еще бы! Без ссылки на Зевксиса редко обходилось гуманистиче-

ское рассуждение о способе изображения идеальной красоты

4

. То было общее

место с неоплатонической подкладкой

5

.

Существует ли действительно в полном объеме воплощенная в живой жен-

щине та красота, о которой толкует Чельсо? Мона Лампиада просит привести

176

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

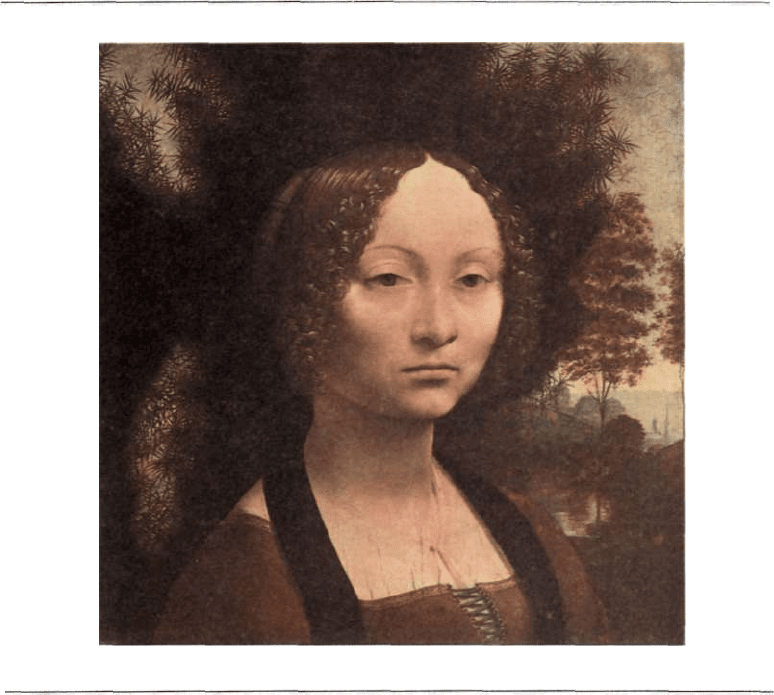

44. Джиневра Бенчи (?). 1474–1476

пример „этой химеры". Чельсо отвечает: „Вы не могли бы выразиться удачней,

чем сказав „химера", потому что, как химеру воображают, но не встречают, так

и эту красавицу, которую мы намереваемся придумать, можно будет вообра-

зить, но нельзя встретить. Мы рассмотрим скорее то, что потребно, чтобы быть

красивой, чем то, что существует на деле. Поэтому не пренебрежем вашей кра-

сотой, красотой присутствующих здесь женщин или других, которых здесь нет.

Ведь хотя они и не заключают в себе всей красоты, собранной воедино, тем не

менее обладают такой ее частью, которой довольно, чтоб их ласкали, а также

чтобы считаться красивыми. Ну а теперь перейдем к нашей химере" (с. 568).

Но стоит ли переходить? К чему эти пространные и расхожие сентенции

о том, что природа, столь щедрая к „вселенской и совокупной человеческой тол-

пе", иначе действует in particolare, по отношению к каждому отдельному чело-

веку, тут она, как мы можем утверждать на основе повседневного опыта, весьма

скупа... Человек в состоянии припасть зараз лишь к одному из множества со-

сков природы, которая одаривает разных людей разными милостями, да еще и

требует от нас „усилий искусства, предприимчивости и таланта, чтобы приобре-

сти, усовершенствовать или сохранить" те или иные достоинства... (с. 570–571).

Фиренцуола – Чельсо повторяет все это с привычной важностью, но насто-

ятельное желание вообразить и обрисовать идеально безупречное, во всем пре-

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

177

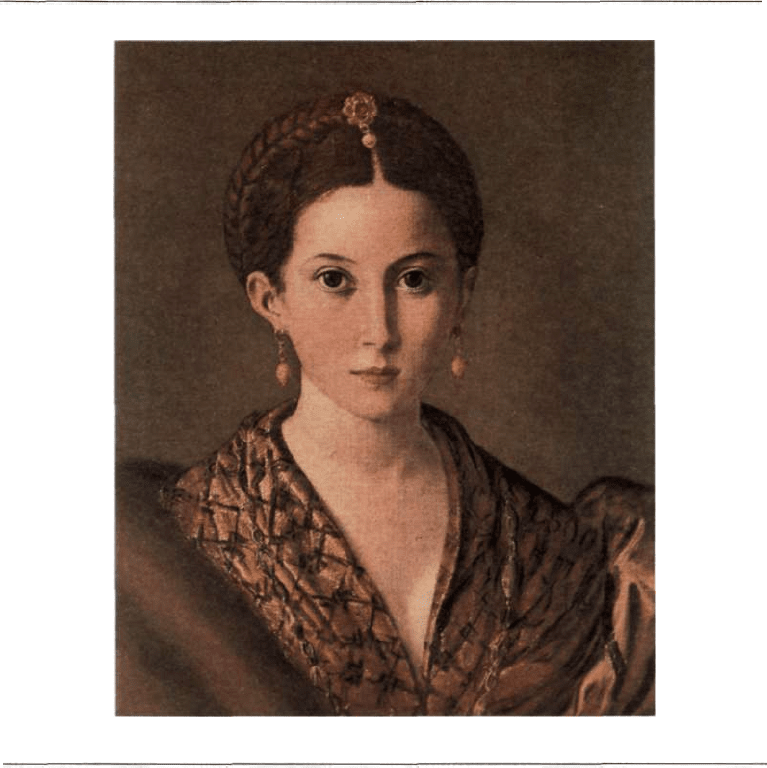

45. Понтормо. Женский портрет

красное женское тело существует в трактате как-то само по себе; готовность же

восхищаться реальной, пусть и несовершенной, красотой какой-нибудь Амелии

или Аполлонии (ах, как прелестна она была в то утро, со своей ямочкой на под-

бородочке!) – такая готовность тоже сама по себе. Две несовместимые уста-

новки не сталкиваются, а мгновенно и не переводя дыхания – я бы сказал, лег-

ковесно, – перелетают одна в другую. Когда Чельсо, назидательно заговаривая о

„красавице вообще", вдруг добавляет, глядя на Сельваджу: „вот как ты" (и далее:

совершенная красавица нравится каждому, „как и ты, хотя тебе мало кто нра-

вится, я знаю"), что за ветер гуляет в голове нашего перезрелого гуманиста? Его

реплика не просто орнаментальный завиток учтивости, Чельсо любуется Сель-

ваджей от души

6

. И согласен заместить ею (впрочем, и любой другой прелест-

ницей тоже) „красавицу вообще". Идеала красоты, по его же словам, все равно

не сыскать в женщине из крови и плоти. Но, если угодно, вот: это Сельваджа.

Или Амелия, или Квадрабьянка, или Аморрориска...

Движение мысли в обратном направлении, впрочем, столь же податливо.

„Ну а теперь перейдем к нашей химере". Очаровательная телесная подробность

178

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

46. Дева Мария

любой из собеседниц Чельсо, разумеется, должна быть отнесена к совершенной

„красавице вообще". Хотя речь и о „химере", это ничуть не мешает автору на не-

скольких страницах приводить сведения об идеальных пропорциях головы и

тела, с вычерчиванием человеческой фигуры, вписанной в квадрат и в круг, с

чертежиками вроде профиля, взятого в равнобедренные треугольники с общей

вершиной у кончика носа. Чельсо увлеченно рассуждает – вслед за Витрувием,

Альберти, Лукой Пачоли? – о нормативной красоте. Высота мужчины должна

быть равна девяти размерам по высоте головы, а в рост женщины должно укла-

дываться семь с половиной мер головы. Скажем, расстояние „от края подбо-

родка до впадины над верхней губой" должно в точности равняться расстоянию

„от уголка верхней губы до начала носа", „а также от внешнего угла каждого

глаза до переносицы". „Ширина носа в основании должна равняться его длине, а

глазная впадина от нижнего края бровей до щек иметь такое же расстояние, как

от края, прилегающего к носу, до того, что напротив ушей" (с. 549–552).

Аморрориска не выдерживает: „Увы и ах, да вы заставили меня пасть духом,

рассказывая о стольких правильных мерах. Выходит, когда мы делаем мальчи-

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

179

ков и девочек, нам потребен был бы локоть или циркуль. Скажу вам откро-

венно, что я казалась себе красивой, мне много раз говорили, что это так, и я,

глядясь в зеркало, подчас, признаться, верила этому, мне это казалось даже бес-

спорным. Но уверяю вас, что впредь моя красота будет сдаваться мне поддел-

кой. Увы и ах, я измаялась от этих измерений, лучше уж мне уйти".

Чельсо в ответ: „Да вовсе вам не нужно спешить спрятаться. Пусть у вас и

нет настоящей и соразмерной красоты во всех ее вместе взятых частях, но доста-

точно уже того, что у вас этих частей столько, что по сравнению с другими вы

заслуживаете считаться более чем красивой...". А ваши детки, похожие на вас,

добавляет Чельсо, убедят в этом также и тех, кто вас не знает. Аморрориска

успокаивается: „Если у меня в какой-нибудь малой части и есть природный

изъян, вы так красноречиво восполняете это словами, что я легко вернусь к

прежнему своему убеждению..." (с. 553).

ОТ ФИЧИНО К ФИРЕНЦУОЛЕ.

СОВЕРШЕНСТВО ПОДРОБНОСТИ И ХИМЕРИЧНОСТЬ ЦЕЛОГО

Вот что сразу же бросается в глаза при чтении Фиренцуолы. Для ренессансных

авторов от Альберти до Кастильоне совмещение идеального и характерного,

нормы и казуса было наиважнейшей задачей

7

. Требовалось именно некое сов-

мещение (в мысли, как и в изображении). То, что совершенная красота рассеяна

среди индивидов и что ее нужно, по примеру Зевксиса, изучать и собирать в

природе, любили повторять задолго до Фиренцуолы. Но она не становилась от

этого химерической.

Во-первых, идея красоты для платонически настроенных умов была чем-то

наиреальным, а не воображаемым. Фиренцуола же следует топике фичиновс-

кого платонизма только частично и формально; говоря серьезно, он никакой не

платоник. Чельсо говорит дамам: „Вы должны искать и любить нас, мы должны

искать и любить вас, вы без нас ничто, и мы без вас ничто, в вас наше совершен-

ство, в нас ваше совершенство, не говоря о тысяче других прекраснейших тайн,

которых сейчас не время касаться. Так не забудьте же, что это были речения

Платона, запомните хорошенько" (с. 548). Таков уровень платонизма Фиренцу-

олы.

Во-вторых, ранее совпадение индивида с нормой считалось „редким", „бо-

жественным", „почти невозможным", однако дверь как бы оставалась приот-

крытой: „героический" индивид устремлялся к совершенству, как к желанному

и должному человеческому пределу. Что до Фиренцуолы, спор нормы и казуса

теряет проблемную напряженность. Обозначается некое их взаимное отчужде-

ние.

Это не удается отнести на счет легкомысленного жанра. Сходный идейный

эклектизм (?) нетрудно усмотреть и в позднеманьеристических трактатах Ло-

маццо или Цуккари, где нет ни тени веселости или просто беллетристичности,

где все академично и тяжеловесно.

Придется предположить более глубокую причину (чем светская облегчен-

ность жанра или, допустим, поверхностность самого автора) – причину того,