Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

250

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

64 термина из гидродинамики ■

251

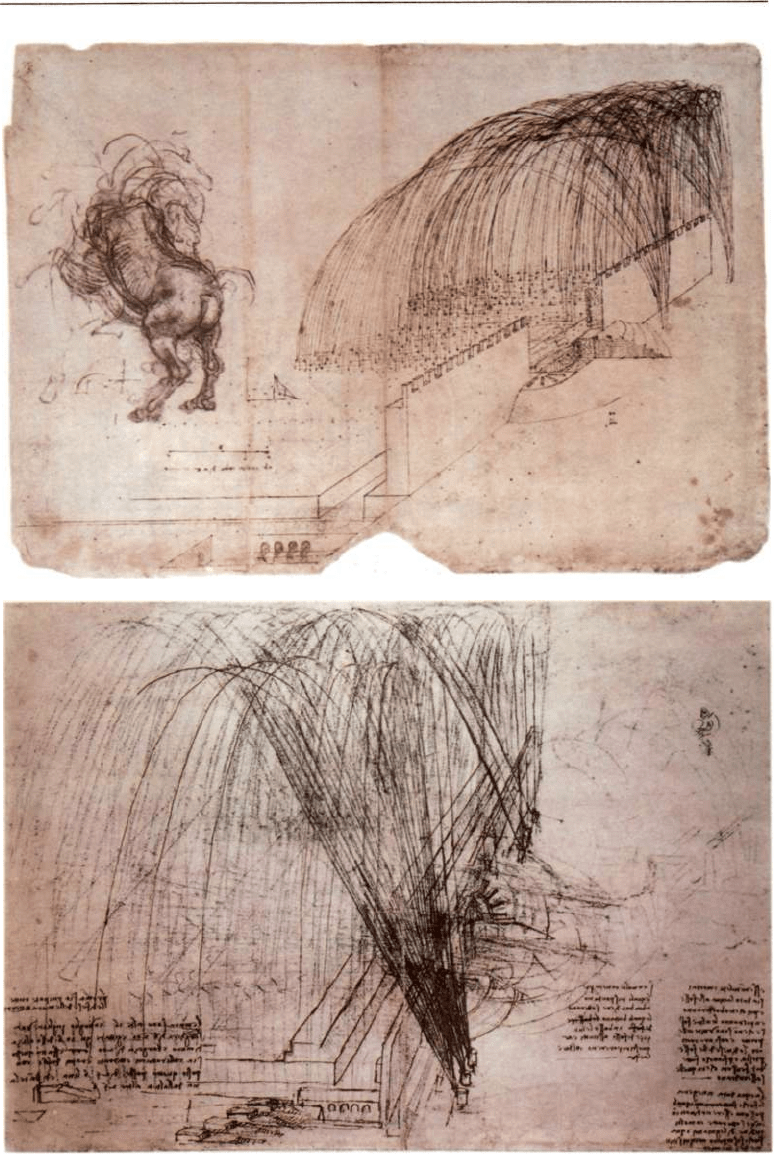

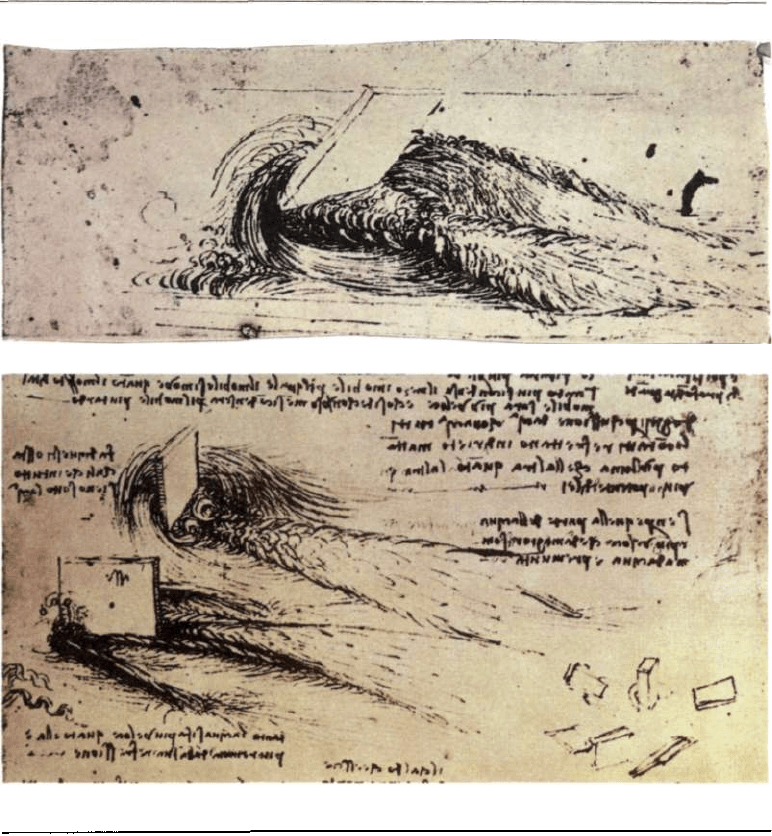

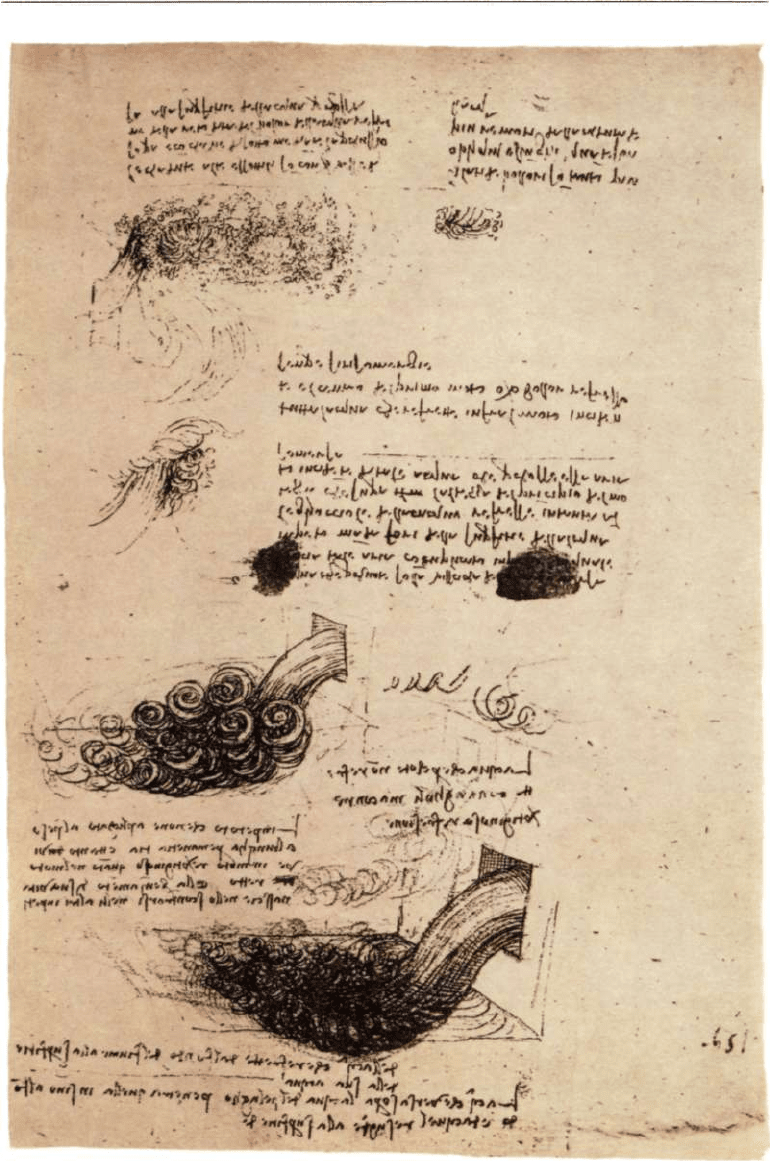

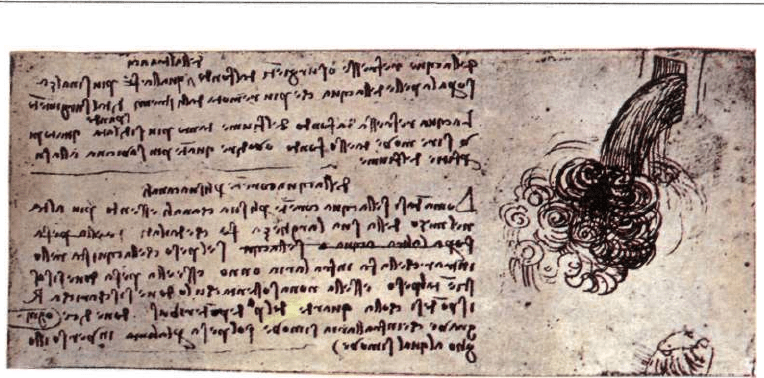

77–79. Траектория навесного огня и течение струй

лишены какого-либо специфического, „гидродинамического" содержания.

Иначе говоря, терминологических различений тут, конечно, гораздо меньше,

чем слов. Но, благодаря неослабевающей энергии перечисления, каждое слово

выговаривается так, что оно впервые и со всей предметной определенностью

указывает на еще одно особенное действие воды. Этот неупорядоченный и до-

вольно загадочный словесный ряд дает волю описанию настолько безмерному,

безоглядному, что означает собою уже не одно лишь описание, но и, так сказать,

формальную идею описания. Предметность доводится до беспредметной сте-

пени.

Именно потому, что неистовая жизнь воды перехлестывает поверх любых

барьеров классифицирующего осмысления – семантика размыта, конкретная

связь с физической реальностью ослаблена. На первый план такого, казалось бы,

всецело объективного наблюдения выступает наблюдатель. Описанием движе-

252

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

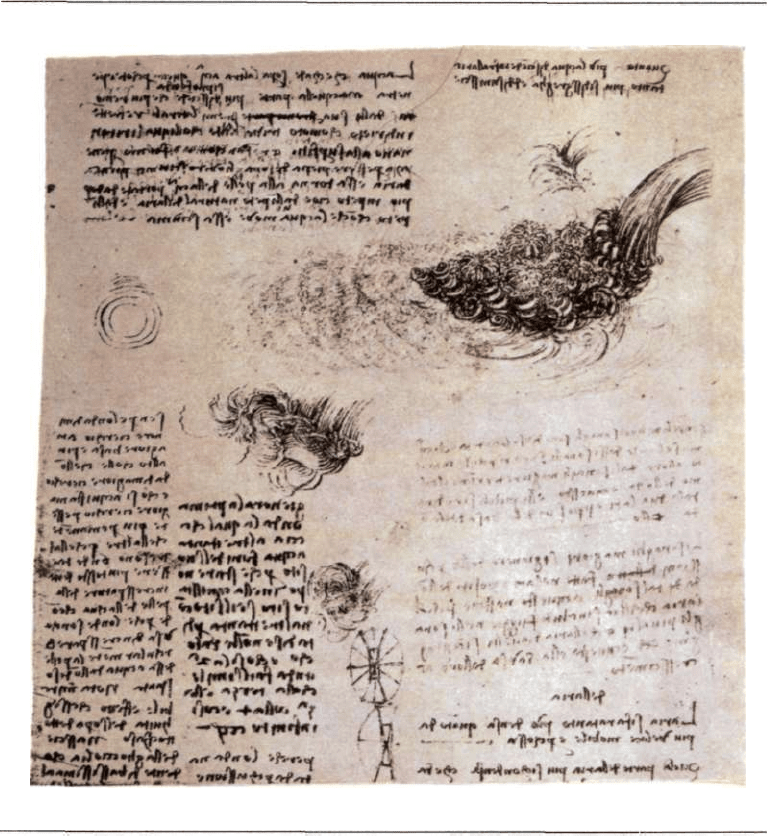

80–82. Разные виды течения струй

ний воды описывается мышление Леонардо. Но описывается так, что перестает

выглядеть индивидуально-четким, суверенным, перестает быть мышлением, от-

граниченным от бытия. Так могла бы мыслить сама вода. Личность Леонардо,

выходя из потребных для личности берегов, начинает походить на то, о чем он

думает и пишет. Самоговорящая вода и бурлящая речь, предмет и мышление,

природная содержательность и форма перечня оспаривают друг друга во взаим-

ном переходе.

Дело в том – и это не укрылось от В. П. Зубова, – что перечень фигур, дви-

жений и действий воды представляет собой „ритмическую ткань", слова в нем

притягиваются, правда, также и по содержательной близости или контрасту, но

более всего – по созвучию и ритму, впрочем, то и дело внезапно и непредсказу-

емо меняющимся. Сохранить это адекватно в переводе едва ли не так же

трудно, как фонетическую выразительность поэтической речи

39

. В. П. Зубов за-

64 термина из гидродинамики ■

253

254

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

64 термина из гидродинамики ■

255

83–86. Разные виды течения струй

мечает: „Это была своеобразная звуковая картина вечно мятущейся водной сти-

хии – параллель к его же указаниям, как изображать потоп в живописи".

Однако я не могу – в контексте обдумываемой здесь концепции ренессанс-

ного мировосприятия и ренессансной личности – ограничиться вслед за В. П. Зу-

бовым соображениями о любви Леонардо к безудержной эмпирической дета-

лизации и о художественной картинности разбираемого фрагмента.

В общем плане леонардовский перечень аналогичен перечням, например, у

Манетти. Но есть и поражающее отличие. Все-таки у Манетти пафос перечисле-

ния введен в какие-то пределы целесообразности и риторической меры, его

длинные списки животных, растений и пр. гораздо упорядоченней и обозри-

мей, по сравнению с тем, что диктуют Леонардо его наблюдательность ... и его

вкус к игре со словом. Некоторое смешение предметного разнообразия с разно-

образием словесным можно обнаружить и в гуманистическом трактате Ma-

256

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

нетти, но там филологическая подкладка мышления кажется менее удивитель-

ной, чем у Леонардо, которому, как обычно считают, такая подкладка чужда.

Между тем натуралист Леонардо придает тому, что должно по его собствен-

ному замыслу быть программой изучения, терминологическим словником, ха-

рактер сугубо языковой экспрессии, заставляющей неожиданно вспомнить о на-

родно-площадных номинациях и особенно о медицинских, ихтиологических,

архитектурных и прочих номенклатурах у Рабле

40

. Слова, если и не изобрета-

ются Леонардо, то впервые вводятся в „научную" речь из устной, народной, ро-

ждаются заново, выговариваются с неслыханной свежестью и раскованностью. В

их избыточности, в их безостановочном напоре слышится нечто почти дадаист-

64 термина из гидродинамики ■

257

ское – мировоззренческая напряженность, мировоззренческая странность, кото-

рую нельзя объяснить всего лишь ориентацией Леонардо на конкретно-эмпири-

ческое исследование.

Что же это за потоп 64-х названий? Это потоп варьета.

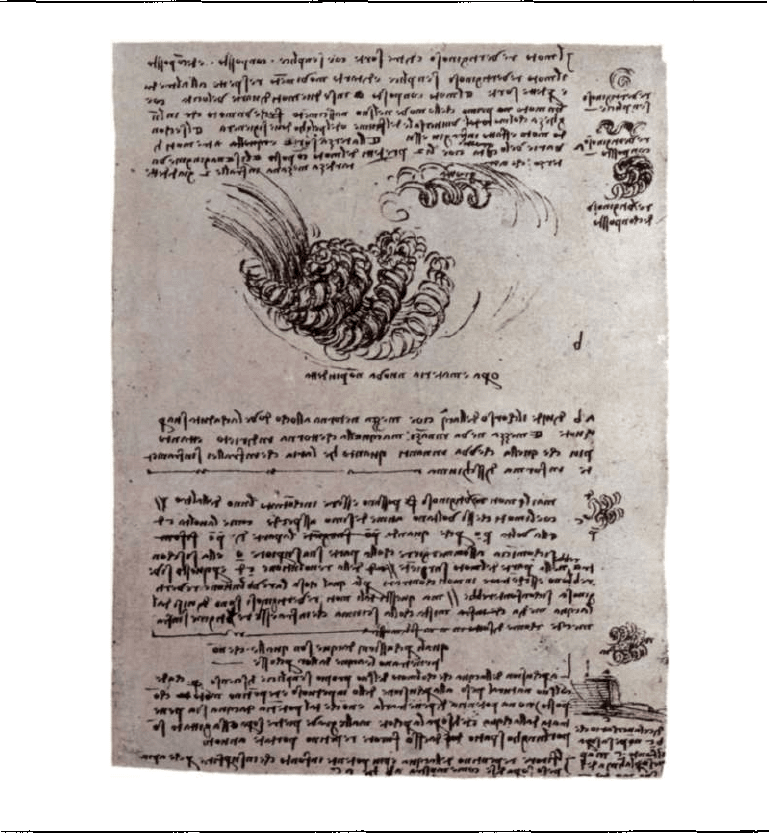

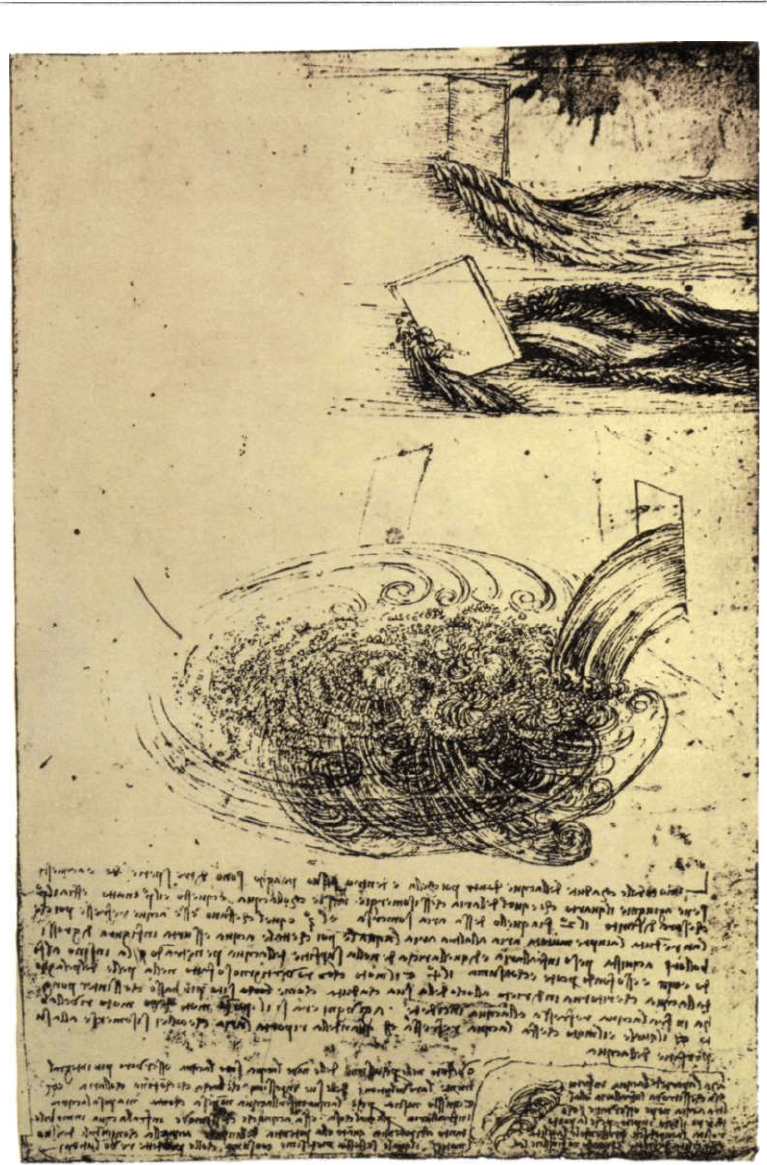

Предметность бесконечно-разнообразных движений воды широко излива-

ется в гортань Леонардо и превращается в речевые рокоты и гулы (или в

„абстракционистские" рисунки серии „Потоп", хранящейся в Виндзоре, с их сво-

бодным геометрическим ритмом). Предметность природы жадно впитывается

глазом и ухом, всей личностью – и становится внутренним определением мыш-

ления. Личность, стремящаяся к „универсальности", не в силах как-то ограни-

чить предметную варьета. Она с нею не справляется, индивида несет водоворот

различений. Но, следовательно, индивид не справляется с собой. Чем больше

мир наполняет индивида, чем шире, универсальней творческая личность Возро-

ждения, тем больше целиком устремленная к внешнему личность, этот Глаз в

центре мира, кажется каким-то новым грандиозным явлением природы. Тем

больше это, возможно, сверхличность – но не личность в конкретно-отграни-

ченном, законченном (и поэтому частном) смысле.

Не только Леонардо описывает воду, и вода описывает Леонардо. Однако

тем самым это уже не совсем вода и не вполне Леонардо. Что и говорить, для

ренессансного универсализма и особенно для такого крайнего его воплощения,

как Леонардо, требуется максимум индивидуально-личностного; ведь зрение,

способности, активность индивида тут отвечают усилиям, не признающим ни-

чего недоступного, готовым все запомнить, понять, свершить. Все! Вот почему

индивидуальная личность вместе с тем отрицает себя и делает неопределенной,

исторически лежащей где-то далеко впереди себя. Неготовость – ее самая

принципиальная, структурная черта. Новоевропейская личность у своих ренес-

сансных истоков появляется впервые в виде чего-то большего (или меньшего),

чем вполне обособившаяся, сформировавшаяся и более близкая нам личность

XIX или хотя бы XVII века: появляется в виде бесконечной заявки на лич-

ность. Мы наблюдаем, как природная варьета, вроде бы просто улавливаемая, за-

сасываемая в воронку личности, перерастает в сверхприродно-природную ва-

рьета индивида, творящего разнообразие заново и творящего себя в качестве

варьета. Предельная, „титаническая" личность мало еще похожа на „нормаль-

258

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

ную" личность, скажем, XIX века, но и предельная предметность, переходя в

рисунок и речь, мало еще похожа на скромно-дисциплинированную предмет-

ность науки. Можно, конечно, сказать, что культура Возрождения переживает

канун возникновения субъектно-объектных отношений; важно, однако, увидеть

в этом переходном часе перед рождением барочной субъективности и матема-

тико-экспериментальной объективности неповторимость и, если угодно, поло-

жительную максимальную завершенность этого и только этого типа культуры, в

которой личность и действительность природы были нераздельно-проблема-

тичны.

Идея перечисления, идея разнообразия чудовищно раздувается, затопляет

берега. Тут уж могут зазвучать слова синонимические или даже те же самые

слова, существенно, что они все равно звучат как разные, ибо это перечень раз-

ного. Варьета формализуется, потому что обнажается до дна ее природная пред-

метность, видна граница „разнообразия". И это последняя логико-культурная

граница итальянского Возрождения. Гениальный, но все-таки ведь человечески-

конкретный ренессансный индивид претендует стать Всем, соперничая с „бо-

жественным умом", всякая ноша для него все еще недостаточно тяжела. Но

ведь Бог, бесконечный абсолют, способен совпасть со всем лишь потому, что

он – Ничто. Значит?..

В Леонардовых записях по гидродинамике больше трагизма, чем в „Тайной

вечере".

„РАЗНООБРАЗЬ КАК ТОЛЬКО МОЖЕШЬ"

У Леонардо есть фрагмент „Как изображать осень". Приведу его целиком. „Осе-

нью ты будешь изображать вещи в соответствии с возрастом этого времени

года, то есть сперва у деревьев листья начинают бледнеть на самых старых вет-

вях, больше или меньше в соответствии с тем, изображено ли растение в месте

бесплодном или плодородном, и раньше бледнеют или краснеют те виды дере-

вьев, которые первыми плодоносят, и не делай, как это делают многие, у всех

видов деревьев, даже если они были бы на одинаковом расстоянии от тебя, зе-

лень одного и того же качества. Точно так же и если речь идет о лугах, как и о

прочих растениях и других качествах земных поверхностей, о камнях и подно-

жиях упомянутых деревьев, – разнообразь всегда, потому что природа разнооб-

разна до бесконечности, и не только у различных видов, но у одних и тех же

растений ты найдешь разные цвета, причем на молодых побегах листья краси-

вее и крупнее, чем на других ветвях. И настолько природа усладительна и

обильна в разнообразии, что среди деревьев одного вида не нашлось бы расте-

ния, которое вблизи походило бы на другое, и не только что среди растений, но

даже среди веток, или листьев, или плодов их ты не найдешь ни одного, кото-

рый в точности был бы подобен другому. Поэтому имей это в виду и разнооб-

разь как только можешь"

41

.

Мало кто формулировал этот ренессансный девиз с такой степенью опреде-

ленности и обдуманности, и никто не следовал ему с такой безудержностью,

как Леонардо. Собственно, все его творчество есть устремление к максималь-

„Разнообразь как только можешь" ■

259

ному разнообразию. Множество записей хотя бы в том же „Трактате о живо-

писи" сводится к словесной фиксации новых и новых зримых особенностей бы-

тия, и не только сам Леонардо, „нетерпеливый к кисти", но и все живописцы

итальянского Возрождения вместе взятые не осуществили на холстах, досках,

стенах, надо думать, и десятой доли этих бессчетных Леонардовых наблюдений

и рекомендаций.

Леонардо знал, что нет зеленого цвета древесной листвы вообще, оттенков

зеленого столько же, сколько разных видов деревьев, и своя собственная зеле-

ность отличает ель, сосну, кипарис, лавр, самшит, ореховое и грушевое деревья,

каштан, дуб и т.д. – перечислено 16 видов

42

. Но зелень деревьев следует изобра-

жать более темной, чем зелень луговых трав. Далее следует принять во внима-

ние разницу почв, времени года, погоды и освещения, учесть расстояние и цве-

товые рефлексы. Например, в тени к зеленому примешивается голубоватый

оттенок. Или: „Много более светлыми кажутся деревья и луга, если смотреть на

них по ветру, чем навстречу ему. Это происходит потому, что каждый лист

бледнее с обратной стороны, а кто смотрит на них по ветру, тот видит их с об-

ратной стороны..." (TP, 919; И. Пр., № 775). На сухих и скудных почвах горных

вершин деревья низкорослы и бледны. „И чем гуще в ветвях и листве, а их зе-

лень столь же разнообразна, сколько существует видов растений, из которых со-

стоят эти леса, и кроны их устроены по-разному, с различной густотой ветвей и

листвы, с различными формами и высотой. И некоторые из них разветвляются

часто, как кипарис и подобные ему; другие же – мало, но ветви расходятся ши-

роко, как у дуба, каштана и прочих; у некоторых листья очень мелкие, у иных

же – редкие, как у можжевельника, платана и подобных..." (TP, 806; И. Пр.,

№ 774). Это описание слегка напоминает рощу, с которой начинается „Аркадия"

Саннадзаро, но упорядоченное и обозримое „разнообразие" пасторальной рощи,

конечно, не выдерживает никакого сравнения с лихорадочными перечнями

Леонардо. Одним только деревьям посвящены десятки фрагментов. Жадное

схватывание различий взглядом, то скользящим по горному склону, то переби-

рающим одну за другой краски осени, сочетается с остановками, с внимательне-

йшим рассматриванием какого-нибудь листа в упор, крупным планом: „Никогда

не следует изображать листья прозрачными от солнца, так как они смутны. И

это происходит потому, что на прозрачности одного листа запечатлеется тень

другого листа, находящегося сверху. У этой тени отчетливые границы и ограни-

ченная темнота, и иногда половина или третья часть этого листа занята тенью; и,

таким образом, такие ветви оказываются смутными, и следует избегать подра-

жать им.

Верхние веточки боковых ветвей растений больше приближаются к своей

главной ветви, чем нижние.

Тот лист менее прозрачен, который воспринимает свет между углами наибо-

лее неравными" (И. Пр., № 753).

И так – без конца. Заходит ли речь о дымах, тут же выясняется, что „дымы

бывают стольких разных цветов, сколько есть разнообразия вещей, которые

дым порождают", – много наставлений о том, как изображать дым, пыль, ту-

ман. (TP, 470; И. Пр., № 731). Заговаривает ли Леонардо о носах, тут же он на-

зывает десять видов носов в профиль: „прямые, горбатые, продавленные, с вы-

пуклостью выше или ниже середины, орлиные, ровные, курносые, закруглен-

ные, острые", а сверх того „спереди носы бывают одиннадцати видов", которые