Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

230

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

ядовитое дыхание, пламя и дым, и, чтобы изготовить его, напустил в одну из

комнат „разных ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей", изда-

вавших страшное зловоние (с. 19). Уже стариком Леонардо забавлялся, приде-

лывая к ящерице крылья, глаза, рога и бороду. В бытность же свою в Риме он

надувал кузнечным мехом тщательно очищенные бараньи кишки до таких раз-

меров, „что они заполняли комнату, а она была огромная, и всякий, кто в ней на-

ходился, вынужден был забиваться в угол. Тем самым он показывал, что эти

прозрачные и полные воздухом кишки, занимавшие вначале очень мало места,

могут, как оказывается, занять очень много, и уподоблял это таланту" (с. 29).

Трудно удержаться от впечатления, что такова, во всяком случае, аллегория

его, Леонардова, таланта, „прозрачного и полного воздухом", довлеющего себе

и характеризующегося „пустотой" как всегдашней возможностью творчества

тем больше, чем больше Леонардо втягивал в себя разнообразных предметных

интересов. Его варьета („бесконечное множество таких затей") все разрасталась

и разрасталась, занимала все больше места, и современники вынуждены были,

забившись в угол, с благоговением и страхом созерцать это безудержное расши-

рение личности, эту материализованную потенциальность, эту наполненную пу-

стоту – то ли ускользающее нечто, то ли необъятное ничто.

Все подобные анекдоты Вазари излагает с величайшей обстоятельностью,

плохо соответствующей пустяковости этих забав и показывающей, что для сов-

ременников в причудливых выходках Леонардо крылось что-то глубоко притя-

гательное. Его считали магом, и он энергично поддерживал это представление.

„Он совершал эти бесконечные безумства...". Но и нас поныне поражает полная

самоотдача, серьезность, неистовость, с которой Леонардо предавался всевоз-

можным театральным потехам, фокусам, играм воображения, – и вместе с тем

словно бы игровой, несерьезный характер таких солидных предприятий, как

роспись „Битвы при Ангиари". Напрасно некоторые историки высказывали со-

жаление, что Леонардо был вынужден „растрачивать свой гений" на устройство

придворных празднеств для Лодовико Моро. Нет ни малейших оснований счи-

тать, будто сам „герцогский инженер" тяготился придумыванием замысловатых

эффектов с применением искусной машинерии. В спектакле „Рай" на звездном

небе двигались семь планет, а по сцене катилась колесница солнца, влекомая ме-

ханическими конями, изрыгающими дым. В спектакле „Карусель" появлялась

живая лошадь в золотой чешуе, с бараньей головой и змеей вместо хвоста. Пу-

стяки и великие проекты становились в один ряд, отчасти уравнивались некой

общей творческой стихией, в которой все они равно пребывали и которую Ва-

зари так превосходно обозначил словами о мозге, который никогда не прекра-

щал что-то измышлять. О мозге, который „начинал для того, чтобы не закон-

чить" (lo cominciasse perchè non si finisce).

„И ТАК ДАЛЕЕ"

Сравнительно недавно вышла статья Карло Педретти под нетривиальным назва-

нием „И так далее: потому что похлебка остывает"

29

. Педретти – один из солид-

нейших современных знатоков рукописей Леонардо. В этой статье он также от-

талкивается не от каких-то культурологических гипотез. И, конечно, не от

„И так далее" ■

231

„варьета" как решающей категории ренессансного мировосприятия. Он занима-

ется вполне конкретными вещами. Статья основана на учете и изучении всех

случаев употребления в Леонардовых записных книжках аббревиатуры ec, то

есть eccetera, „и так далее". Эти „и т. д." учащаются особенно с 1508 года, а с

1515 года без них уже не обходится почти ни одна страница. Для Леонардо ста-

новится все более привычным и характерным обрывать фразу или абзац нетер-

пеливым „и т. д.".

К. Педретти, однако, прекрасно уловил связь такой манеры записи со струк-

турой личности и мышления, поставив в этом отношении словесные тексты в

один ряд с графическими. Аббревиатуры, отмечает исследователь, – „не как ме-

ханический факт письма", а как „стенография мысли" – появляются уже в са-

мых ранних рисунках Леонардо в виде „открытых, скользящих штрихов, кото-

рые не столько очерчивают, сколько выявляют форму, движение и выразитель-

ность, давая понять, что высказывание длится". Педретти роняет важное

замечание, что к „стенографической" технике рисунка восходит и „Поклонение

волхвов" и вообще Леонардово non finito. Поздние чертежи обычно несколь-

кими штрихами фиксируют лишь принцип движения механизма, его функцию,

его, так сказать, ядро, а все остальное остается ненарисованным, предоставля-

ется воображению, уходит в некое графическое eccetera (с. 11).

Что касается словесных „и т. д.", то Педретти приводит впечатляющие при-

меры: из отрывка о „вокабулах", где говорится, что языки были и будут „беско-

нечно разнообразными в бесконечной череде веков, содержащихся в бесконеч-

ном времени, и т. д."; или из отрывка о том, что может увидеть художник в

грязных разводах на стене; или в описании потопа в виндзорской рукописи

(с. 21, 26, 30). Добавлю, что в подобных, наиболее наглядных случаях смысл те-

кста состоит в прямом утверждении варьета, и „ecc." указывает на невозмож-

ность исчерпать разнообразие, закруглить перечень, всегда остающийся откры-

тым. Но и там, где „и т. д." появляется словно бы ни с того ни с сего, без явной

подготовки содержанием фрагмента, аббревиатура, применяемая столь настой-

чиво, воспринимаемая в контексте всех нескончаемых, перебивающих друг

друга записей, уже сама по себе вводит мотив разнообразия, становится его эм-

блемой. „И т. д." у Леонардо указывает, что данная конкретная мысль или на-

блюдение включены в какой-то несравненно более обширный контекст, подраз-

умевают целый мир мыслей и наблюдений, вступают в связи и аналогии и

поэтому неизбежно должны остаться недоговоренными.

Недоговоренность фрагмента, оборванного на „и т.д.", имеет совершенно то

же значение, что и поражающая в иных случаях афористическая сжатость Лео-

нардо. Так или иначе, фрагмент Леонардо не равен самому себе. Ведь и афо-

ризм всегда содержит в себе больше того, что в нем сказано, афористичность

как раз и создается неким смысловым избытком, и „сжатость" никоим образом

не равносильна тут законченности, как раз наоборот: она ведь производит впе-

чатление неожиданной, счастливо найденной, короче, импровизационной. Как

считал еще Л. Ольшки, в фрагментах Леонардо „различие между существенным

и несущественным определяется не направлением исследования или научными

принципами, а интересами данного момента". (То, к чему сейчас приковано

внимание Леонардо – то и есть самое важное на свете.) „Поэтому фрагменты

его получают свойственную афоризму форму и характер импровизации, но в от-

личие от того, что наблюдается у авторов афоризмов вообще, не при помощи

232

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

сознательно применяемых для этой цели средств, а лишь под давлением обста-

новки данного момента. Таким образом, импровизация является у Леонардо

естественным процессом, внешним признаком которого является прежде всего

его правописание..."

30

. Очевидно, обрыв фразы посредством „и т.д." имеет в ру-

кописях Леонардо общий с афористичностью психологический и логико-куль-

турный источник. Каждый фрагмент в каждый момент творчества сосредоточи-

вает в себе всю исследовательскую страсть, все сцепление мировых ragioni,

сплавляя вдруг в одно сиюминутность, обособленность, частичность – и всеоб-

щность. Но тем самым каждый фрагмент предполагает (и напоминает об этом

афористичностью, равно как „и т. д.") существование почти бесконечного ряда.

Остановка, пауза означает возможность нового высказывания. Следовательно,

К. Педретти прав, когда замечает: „Леонардо, по-видимому, сознает, что „и так

далее" в конце фразы не умаляет и не приглушает речь, сводя ее к литератур-

ному обрывку, но, как и в рисунках, придает ей силу заклинания" (или „напоми-

нания", „намека" – forza evocativa, с. 20). Нужно ли уточнять, что сознательность

здесь не что иное, как напряженность, нацеленность внутренней установки, но,

разумеется, не сознательность приема; поэтому все вышесказанное относится не

к „авторам афоризмов вообще" и не ко всяким авторам всяких записей для себя,

где встречаются „и т. д.", но именно к Леонардо.

Дело не только в том, что все эти вещи мы настигаем в процессе их записи,

как они спонтанно возникали под пером, неготовые к публикации, зашифрован-

ные от читателя, но особенно в том, что, каковы бы ни были конечные намере-

ния Леонардо, такая неготовость оказалась для него единственно возможной

формой готовости. И поскольку мы не просто заглядываем в пресловутую

„творческую лабораторию" гения, но с изумлением и растерянностью начинаем

догадываться, что в причудливой обстановке этой лаборатории, в самой хаотиче-

ской и неизбывной лабораторности мысли и состоит, собственно, гениальность

флорентийца, – любая мелочь начинает отсвечивать общим колоритом интел-

лектуальной фантасмагории.

Иногда Леонардо внезапно делает после фразы энергичный горизонтальный

прочерк – и Педретти справедливо считает такие прочерки содержательными

паузами, эквивалентами eccetera (с. 31). Или: нужно внимательно изучать один

из листов „Атлантического кодекса", заполненный геометрическими фигурами,

чтобы понять, что мелкая подробность внизу листа, похожая с первого взгляда

на пятно, – эскиз к картине „Леда". Но набросана лишь женская фигурка в узна-

ваемом повороте, а приникшего к ней лебедя нет, лебедь остался в том, что

могло бы быть обозначено как „и т. д." (с. 33). Педретти указывает, что подо-

бные, обычные для Леонардо эскизы (странно недорисованные даже для эски-

зов, эскизные, так сказать, в квадрате!) носят характер интроспекции. (Так во

внутренней речи целые смысловые конструкции замещаются, редуцируются до

какого-нибудь словечка.) Поэтому художник в состоянии, рисуя, скажем, про-

филь ученика Салаи и подчас сводя его к контуру, даже и этот контур обозна-

чать неполно, проведя его от середины носа до шеи. „Все остальное в eccetera!"

(с. 34). Или: сквозь текст проглядывает нарисованный ранее глаз, один только

глаз (см. ил. 92). Или: среди заметок и чертежей – женский локон. Педретти

полагает, что это, может быть, воспоминания о Джоконде, где Джоконда вся

ушла в „и так далее" (с. 33-34).

На листе „Арундельского кодекса" с геометрическими диаграммами и рассу-

„И так далее" ■

233

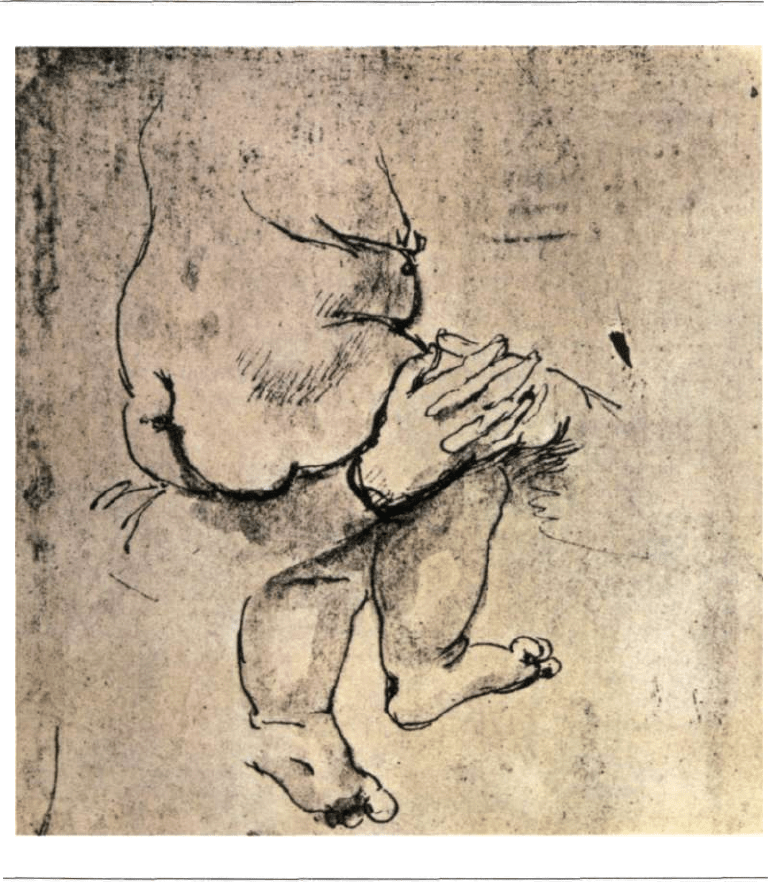

63. Набросок младенца на руках матери

ждениями дважды строки заканчиваются „и т. д.", а за ними – длинные про-

черки. Во втором случае над прочерком Леонардо надписал: „потому что по-

хлебка остывает". „Тут нет больше надобности в комментариях", – заканчивает

Педретти увлекательную статью.

Разве? Действительно, самоирония Леонардо очевидна. Но так как он нашел

все-таки еще несколько мгновений, чтобы подшутить над этими своими излю-

бленными „и так далее" (отчего бы лучше не закончить прерванную фразу?), и

так как вряд ли всякий раз, когда Леонардо прибегал к буквенной или графиче-

ской аббревиатуре, у него остывала похлебка, – остается предположить, что

здесь действовала не нехватка времени, не просто торопливость, а внутренняя

мыслительная склонность, которую он хорошо знал за собой.

234

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

„И так далее" у Леонардо не только отсекает, обосабливает то, что выска-

зано, но и намекает на нечто большее, усиливает смысл, укрупняет его – в прин-

ципе – до масштабов Всего, то есть вселенского перечня, в который может раз-

вернуться любое знание о мире. „И так далее" – внешне небрежная

недосказанность – на деле существенно необходимый эллипсис, и даже, с из-

вестной точки зрения, то, что пропущено, важней того, что дано. Главное – во

всегдашней возможности думать, наблюдать, творить, говорить сызнова, глав-

ное – в предвещающем это прочерке. Главное – в „и так далее"!

Рассмотрим лицевую сторону 72-го листа „Атлантического кодекса"

31

. На

ней – один из многочисленных набросков вздыбленного коня, очевидно, для

памятника Франческо Сфорца. Типичное Леонардово „нон финито": круп и за-

дние ноги прорисованы тщательно, с ретушью, но передние ноги даны едва на-

меченным контуром, голова лишь угадывается, изгибающиеся легкие штрихи

вокруг создают вихревое движение, и конь в целом ощущается тем сильней,

чем меньше он, в сущности, виден. Мощная осадка на задние ноги посылает

зверя вверх и вперед, в неукротимое „и так далее". Рисунок брошен, как только

художник понял, какой может быть фигура коня.

На обороте этого же листа – эскиз ног какого-то стоящего человека или,

лучше сказать, гиганта, настолько подчеркнута их мускулистость, настолько

устойчиво поднимаются они от ступней до словно бы геркулесовых бедер ... но

так и не соединяются отсутствующим туловищем, так и не дорисованы хотя бы

до таза, два бедра наливаются силой порознь, не соприкасаясь ни одним штри-

хом, а все-таки возникает впечатление, что Леонардо ясно видел, рисуя, торс,

которому принадлежат эти ноги. Однако торс остался в „и так далее".

Примеров такой графической техники у Леонардо можно найти, разуме-

ется, сколько угодно. Но встречаются и примеры совсем иного рода. На том же

листе СА 72 – тщательный чертеж какого-то, очевидно, военно-инженерного

приспособления; контур зубцов крепостной стены сделан с геометрической

правильностью; по эту сторону из земли бьют фонтаны воды, взлетающие над

стеной и опускающиеся уже по ту ее сторону, образуя как бы сплошную водя-

ную завесу. Но вот что сразу удивляет: прочерчено множество водяных струй,

точки, в которых они при падении соприкасаются с землей, выдавлены жирно и

старательно, и рисунок в результате приобретает ненужную орнаментальную

подробность.

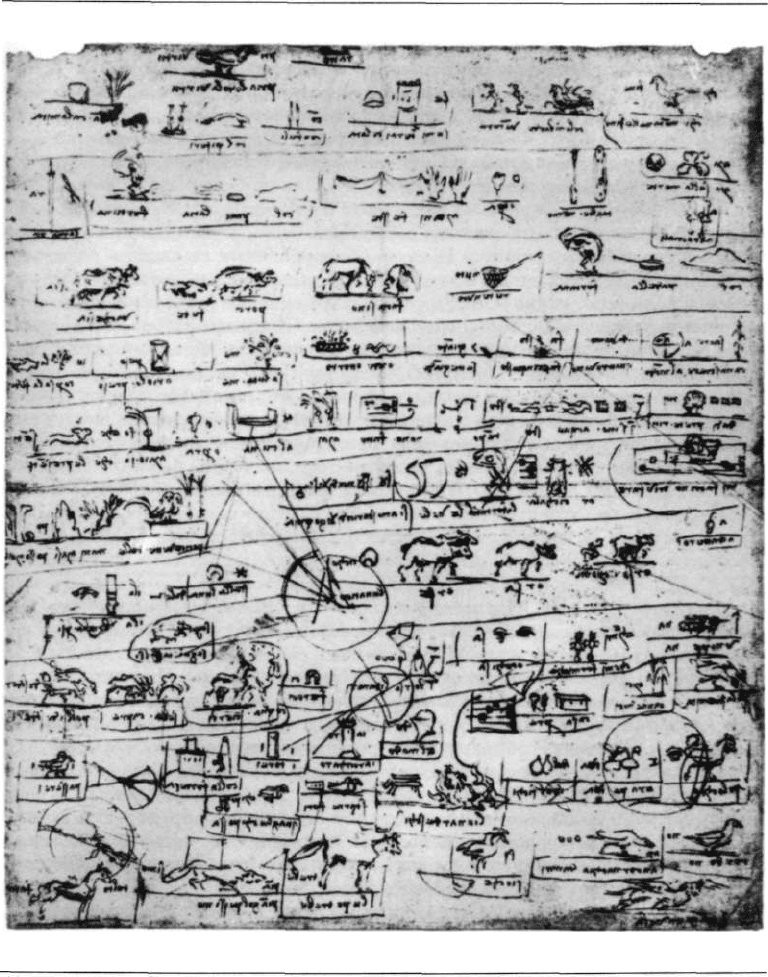

Нельзя в связи с этим не вспомнить другой чертеж, уж совсем поразитель-

ный (и гораздо более известный). Мы обнаруживаем его дважды – и в частно-

сти на листе СА 33r. Леонардо изобразил бомбарды, стреляющие разрывными

снарядами. Орудия установлены справа и окутаны обильными, живописными

клубами дыма. Все выписано очень обстоятельно (см. ил. 92).

Разрывы ядер ложатся на левой стороне листа, но при этом Леонардо прибе-

гает к своего рода искривленной перспективе, напоминающей детские рисунки,

где „вдали-вблизи" замещено на „справа-слева": ядра, вылетающие из пушечных

жерл, сначала обозначены маленькими кружочками, затем постепенно увеличи-

ваются в размерах, внутри кружков теперь заметны пупырышки, и вот уже

можно разглядеть странные устройства. Ядер так много, что они заполняют

плоскость изображения, но занятней всего показаны сами разрывы, в виде пуч-

ков четкой игольчатой штриховки, причудливо перекрещивающихся друг с дру-

гом, очень нарядных. Все в целом выписано так изобильно, с такой декоратив-

„И так далее" ■

235

64. Ребус

ностью, что исходная, инженерная идея отходит на второй план, кажется

несерьезной.

Что это значит? Обычно Леонардо недорисовывает, а здесь он, так сказать,

перерисовывает. Вместо „нон финито" – избыточность деталей, почти наивное

увлечение красивой штриховкой, почти зачарованность безостановочным дви-

жением пера, будто это делал ребенок с приоткрытым от удовольствия ртом.

Будто было важно изобразить (упомянуть, перечислить!) все водяные струи, все

236

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

ядра, летящие роем, все центробежные траектории осколков. То есть как раз

все то, что уж во всяком случае следовало бы оставить в „и т. д.". Но, как и при

эскизной недовершенности, выражающей не результат, а замысел, не соразмер-

ное совпадение усилия и цели, а лишь направление усилия, – Леонардо, про-

должая рисовать, когда практическая цель рисунка достигнута, проскакивая с

ходу мимо результата, подтверждает, что желанней всего для него сам процесс

графического размышления.

На листе „Атлантического кодекса" (СА 231 r. b.) – план сада при будущей

вилле Шарля д'Амбуаз, герцога Шомон. Схема водяных каскадов и рядом не-

сколько слов: „Покрыт сетью ветвей и полон птиц". На другом листе этот сад

описан довольно подробно (СА 271 v. а.). Указаны точные размеры лестниц, спу-

скающихся двумя коленообразными изгибами. Описание начинается в насто-

ящем времени изъявительного наклонения, словно речь идет о готовом соору-

жении. Затем появляется будущее время в третьем лице. Общая длина

лестничного пролета составит двадцать один локоть, а ширина – десять с поло-

виной. „И так выйдет хорошо". Казалось, было бы резонным сделать высоту рав-

ной ширине, „но мне кажется, что такие нагоняют уныние, потому что остаются

при большой высоте затененными и, кроме того, лестницы были бы слишком

крутыми, а значит прямыми". В оригинале инфинитивные обороты в насто-

ящем времени то изъявительного, то сослагательного наклонения. Затем Лео-

нардо переходит на первое лицо будущего: „Посредством мельницы я вызову

прохладу в любую летнюю погоду, я заставлю подниматься свежую ключевую

воду..." Далее мы находим и безличное долженствование и – снова – насто-

ящее время, конъюктив, будущее время... Полнейшая неустойчивость глаголь-

ной формы изложения соответствует размытости в сознании Леонардо границ

между проектом и практической реализацией. Записи относятся к 1506-1507

годам, художнику 54-55 лет, он живет в это время в Милане. Нет ни малейших

оснований думать, будто Леонардо получил от французского правителя деловой

заказ на строительство виллы и сада. Перед нами явно эскиз, сделанный впрок;

может быть, Леонардо собирается предложить его герцогу, как он предлагал

своим покровителям тысячу других заманчивых идей. Так или иначе, речь идет,

как всегда, о записи для себя, о прекрасном саде, высаженном в голове худож-

ника, при вилле, такой же призрачной, как мост через Босфор, который можно

бы предложить для турецкого султана. Но Леонардо уже видит окатываемых

фонтанной водой „женщин или других, кто там станет прогуливаться"; слышит,

как мелодичные звуки каскадов сливаются с пением птиц; различает запахи ке-

дра и лимона. И пишет, что „в водоемах следует часто выкашивать травы, и

пусть оставляют только те травы, которые пригодны для корма рыбам. Рыбы же

должны быть такие, которые не загрязняли бы воду, то есть не надо запускать

туда ни угрей, ни линей, и еще щук, потому что они пожирали бы других

рыб"

32

.

Ну не поразительно ли? В воображении Леонардо не только вилла постро-

ена, но и сад уже густо разросся, и вода бежит вверх по каналу, и в ней пле-

щутся рыбы, и вот теперь нужно следить, чтобы канавки не зарастали и не засо-

рялись!

Как тут не поверить анекдоту, рассказанному Вазари. Папа Лев X заказал

Леонардо картину, и тот, согласившись, сразу принялся за дело – но не писать

Поль Валери о Леонардо ■

237

картину, а перегонять масла и травы для получения лака, которым он собирался

эту картину покрыть. И папа сказал: „Увы! Этот не сделает ничего, раз он начи-

нает думать о конце прежде, чем начать работу"

33

.

Умный Медичи был по-своему прав. Лак для картины, которая никогда не

будет создана, подробные соображения о водорослях и рыбах, которых надо вы-

пускать – нет, которых не надо выпускать! – в бассейн, который никогда не бу-

дет построен: все одно к одному. Подобных штрихов можно набрать сколько

угодно, они подтверждаются всей творческой биографией мастера.

Примем анекдот всерьез, как он этого заслуживает. И значит, во-первых, для

Леонардо состав лака и сама картина уравнены в важности, нет иерархии целей

и интересов, преобладает интерес момента, то, что захватывает сейчас; и осо-

бенно захватывает то, что кажется более трудным и неизведанным. Во-вторых.

Чтобы вести себя так, надо было видеть картину уже готовой, водяной каскад

уже построенным. Точнее: мысленно миновать стадию реализации, как если бы

она не казалась слишком существенной, переходя сразу же к новой задаче, свя-

занной с этим же или с совсем иным замыслом. Осуществление замещается

пунктиром между замыслом и замыслом, проектом и проектом. Замещается го-

ризонтальным прочерком, уходит в „и так далее".

ПОЛЬ ВАЛЕРИ О ЛЕОНАРДО

Джузеппина Фумагалли, маститая исследовательница Леонардо, крайне резко

отзывается о знаменитом эссе Поля Валери

34

. Отчасти за этим стоит старинная

распря между поэтической интуицией и скрупулезностью академической науки.

В старинных распрях не бывает всей правоты на одной стороне, и кое в чем раз-

дражение проф. Фумагалли не лишено оснований. По ее мнению, Валери писал

не о Леонардо, а о чем-то, для чего Леонардо служит всего только символом.

Действительно, поэта интересовала не эмпирическая реконструкция, а культур-

ный образ. Он сам предупреждал, что не собирается выступать в роли специали-

ста, подкрепляющего каждое утверждение ученой ссылкой и доказательством,

– и настолько преуспел в этом своем намерении, что обошелся без единого кон-

кретного анализа. Речь шла, скорее, о таинственной природе человеческого

творческого сознания вообще и – лишь в связи с этим – о впечатлениях от Лео-

нардо. Но Фумагалли напрасно называет эти проницательные впечатления „де-

кадентскими" и объединяет Валери при помощи готового словечка не только с

Фрейдом, но и с А. Волынским. Будто бы у Валери Леонардо – это „сверхчело-

век", равнодушный к Истине, Благу и Красоте, „ибо всегда устремлен к очеред-

ной умственной авантюре", „игрок бесконечными возможностями".

Поль Валери, однако, вовсе не делает ницшеанских выводов и не дает для

них никакого повода. Но что, конечно, верно, так это то, что все его внимание

поглощено не философскими, эстетическими, научными или моральными по-

зициями Леонардо по тем или иным вопросам (чем всегда с большим или мень-

шим успехом занималось и занимается подавляющее большинство исследовате-

лей, среди которых Фумагалли заслуженно занимает видное место), а только

тем, как был устроен этот мозг, как работало это чудовищно разбухшее индиви-

238

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винни

дуальное сознание, в чем рациональная разгадка его исходного импульса, кото-

рый не случайно ведь материализовался и предстал перед нами в виде итога

фрагментарного, противоречивого и странного, менее всего похожего на итог.

«Как ни поверхностно, – пишет Валери, – изучил я его рисунки и рукописи,

они меня ослепили. Эти тысячи заметок и зарисовок отложили во мне потряса-

ющее впечатление некой кошмарной совокупности искр, вызванных разнооб-

разнейшими ударами какого-то фантастического производства. Изречения, ре-

цепты, советы самому себе, опыты размышлений, вновь возобновляющихся;

иногда законченное описание, иногда разговор с самим собой, обращение к себе

на „ты"...»

35

. „Такой свободный ум доходит в своем движении до неожиданных

положений и поражает нас наподобие танцовщицы, которая принимает и сох-

раняет некоторое время положение полнейшей неустойчивости" (с. 84–85).

Собственно, Валери во „Введении в систему Леонардо да Винчи" все время

только и пытается уловить в сети блестящих сентенций ответ на то, каким же

образом „полнейшая неустойчивость" может застывать в пластической позе,

быть системой.

„...Мы недоумеваем в растерянности, вопрошая абстрактные божества, ге-

ний, вдохновение, тысячи других вещей, что из них породило эти внезапности.

И мы снова решаем, что нечто возникло из ничего...". С точки зрения Валери,

Леонардо и есть наиболее обнаженное и формальное воплощение принципи-

альной неявности и неоформленности субстрата творчества (правда, Валери ни

единым словом не ставит вопрос исторически; а ведь то или иное всеобщее ка-

чество человеческого сознания и личности способно выступить в виде особен-

ного, неповторимо окрашенного, сфокусированного явления лишь на почве

особенного типа культуры и при известных исторических обстоятельствах).

„Единство системы" у Леонардо совпадает с бесконечной игрой „исходных спо-

собностей". „То, что зафиксировано, нас обманывает, и то, что создано для

взгляда, меняет свой вид, облагораживается. Лишь в состоянии подвижности,

неопределенности, будучи еще зависимы от воли мгновения, смогут служить

нам операции разума – до того, как их наименуют игрой или законом, теоремой

или явлением искусства, до того, как отойдут они, завершившись, от своего по-

добия" (с. 33). И еще: „...достаточно пронаблюдать кого-либо, когда, чувствуя

себя в одиночестве, он перестает себя сдерживать, когда он избегает мысли и ее

схватывает, когда он с нею спорит, улыбается или хмурится, мимикой выражая

странное состояние изменчивости, им владеющее" (с. 34). Эти замечания Валери

могут показаться весьма отвлеченными и необязательными для его сюжета –

пока их читают, не имея хотя бы самого скромного опыта „подсматривания" за-

писей и рисунков Леонардо...

С удовольствием сделаю еще две выписки, показывающие чуткость Валери.

„Его [Леонардо] склонность растрачивать себя на то, в чем есть хоть малейшая

частица, хотя бы легчайший отблеск мироздания, крепит его силы и цельность

его существа" (с. 50). И о Леонардовых „радостях конструирования": их не пой-

мет „тот, кого... никогда не захватывала идея предприятия, которое он властен

оставить" (с. 53). Это красиво сказано, но ведь это к тому же и сущая правда.

Леонардо, похоже, только такие идеи и захватывали, и в том, чтобы оставить

их, он никогда себе не отказывал.

Письмо к Моро ■

239

ПИСЬМО К МОРО

Знаменитейшее письмо, в котором Леонардо предлагает свои услуги миланс-

кому властителю Лодовико Моро, непременно цитируется в каждой общей ра-

боте и даже в каждой популярной статье о Леонардо. Надо признать, что это

письмо вполне заслуживает своей славы. Но обычно на него ссылаются, как на

свидетельство потрясающей универсальности знаний и дарований, а также ис-

тинно ренессансной уверенности Леонардо в своих неограниченных силах.

Мне же кажется более интересным другое.

Леонардо обещает герцогу „открыть свои секреты". Он, Леонардо, „доста-

точно изучил и насмотрелся на изделия всех тех, кого считают мастерами и из-

обретателями средств войны". Он не желает никого задевать, но ведь „изобрете-

ние и производство указанных средств ничем не отличается от того, что

применяется обычно". Леонардо выражает полнейшую готовность по указанию

герцога „в подходящее время успешно осуществить все то, что будет вкратце ча-

стично поименовано ниже". Затем и впрямь очень сжато в десяти пунктах пере-

числены военно-инженерные изобретения, а именно: наплавные мосты и дру-

гие средства осады, сокрушительные бомбарды, бомбарды, легкие для

транспортировки, стреляющие разрывными ядрами, военно-морские средства

защиты и нападения, способы глубоких и быстрых подкопов, ведущихся даже

под речным ложем, повозки, защищенные от неприятельского огня и снабжен-

ные артиллерией, под прикрытием которых пехота может врываться в располо-

жение противника, – „и другие средства удивительной эффективности, никогда

ранее не употреблявшиеся". Затем, упомянув о своей способности в мирное

время не уступить кому бы то ни было в архитектуре, в сооружении каналов, в

скульптуре из мрамора, бронзы или глины и, наконец, в живописи, а также до-

бавив напоследок, что можно будет сделать бронзовую конную статую, которая

обессмертит славу семейства Сфорца, Леонардо в заключение вновь подчерки-

вает: „Если что-либо из вышеуказанного показалось бы кому-либо невозмож-

ным и невыполнимым, я предлагаю с полной ответственностью проделать опыт

в вашем парке или в любом месте, где будет угодно Вашей светлости..."

36

.

Леонардо иногда употребляет будущее время: „я сделаю", „можно будет соз-

дать"; но гораздо чаще заявляет во времени настоящем: „я знаю способы" (или:

„у меня есть способы"), „я умею...", „а еще у меня есть способы [делать] бом-

барды" и т.п. Он пишет так, словно все эти бомбарды у него в руках, словно они

готовы, существуют, и вот он предлагает опробовать их, когда и где угодно.

Но нам теперь отлично известно, что ни одна из перечисленных Леонардо

устрашающих военных новинок не была им изготовлена, не была доведена до

опытного образца или хотя бы до, так сказать, рабочих чертежей. Ни ко вре-

мени, когда он сочинял письмо к Моро, ни впредь. На деле не было ничего,

кроме легких штрихов в записных книжках, чертежных наметок, чаще всего

без словесных пояснений. Ничего, кроме неустанных замыслов, перечень кото-

рых обрывается в письме своего рода мощным „и так далее": „В общем, в соот-

ветствии с разнообразием поводов я сочиняю бесконечное множество разных

вещей (componerò varie et infinite cose) для нападения и защиты". Таким обра-

зом, идеи, пока не пришедшие на ум, но всегда готовые возникнуть в случае на-

добности, подверстываются к конкретным замыслам, замыслы торжественно