Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

280

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

тому, что никакой такой „субъективной" ограниченности для него не суще-

ствовало.

Приглядимся, например, какой смысл приобретает единичное в баснях Лео-

нардо, как странно этот смысл в них раздвигается и преобразуется. Участниками

басенного происшествия могут стать любое дерево, птица, орган тела, любое

природное явление или вещь. Причем мораль не подчиняет себе натуралисти-

ческого казуса (как и „правило" не завладевает „примером"). Прежде всего, не-

редко это мораль опущенная, лишь подразумеваемая, возможность какой-то мо-

рали, когда Леонардо ограничивается краткой записью сюжета, когда мы

располагаем лишь названием басни. Скажем, „Басня о языке, кусаемом зубами".

Догадаться, о чем была бы эта басня, нелегко. Или сюжет рассказан, но опять-

таки без морали: „Комок снега, чем больше, катясь, спускался со снежной горы,

тем больше рос в своей величине" (И. Пр., № 808)... и все... поучение выпало в

„и так далее"! Каждое событие в природе – „демонстрация" собственного пра-

вила, и точно так же каждая вещь уже есть некая басня. Когда морали у этой

басни нет, она превращается в загадку без отгадки (ср. о загадках-„пророчествах"

Леонардо ниже, в разделе о „точке" как Ничто).

Но пусть сюжет развернут и с первых слов ясно, что речь идет, допустим, о

наказанной гордыне, – все равно натуралистический казус довлеет себе. Морс-

кая вода возжелала испариться к небесам, но затем выпала дождем и была надо-

лго наказана заточением под землю, ее впитавшую: все равно связь между кру-

говоротом воды в природе и наказанной гордыней достаточно неожиданна, и

если сюжет наделяет всякую Леонардову басню естественностью и безусловно-

стью, то мораль, приписываемая круговороту воды или падению камня, выгля-

дит „слишком простой". Перед нами, в сущности, любимые флорентийским

живописцем аналогии, а всякая такая аналогия – разновидность той же загадки.

Поэтому басни Леонардо загадочны и тогда, когда поучения к ним приложены.

В Леонардовых баснях мораль, как известно, пессимистична, но пессимизм

не подтверждается историями из жизни природных вещей, ибо жизнь эта вне-

моральна. В натуралистических казусах содержится особость, которая вырази-

тельна сама по себе. Необязательный параллелизм назидания лишь помогает

это выявить, остраняя вещи. Басенные аллегории Леонардо глубоко антиаллего-

ричны, ибо это та же, что и в „пророчествах", игра с простыми, всем извест-

ными вещами, доводящая их до странности и, следовательно, до подлинной по-

нятности.

Леонардо взрывает традиционный жанр, делая не казус упаковкой для мо-

рали, а мораль поводом для казуса, так что казус оказывается неравным себе.

Мораль состоит, собственно, в установлении во всяком казусе какой-то значи-

тельности, так что перед чем угодно стоит остановиться, вглядеться и заду-

маться. Моралистическая прибавка („правило"), порой сводящаяся к намеку, не

завершает басенного сюжета, а лишь делает его неравным себе, заставляет еще

раз пережить всеобщность его конкретности. Вот и выходит, что всякая вещь,

всякая казусность басенна: сама себе смысл и правило. – „Дикая лоза, недоволь-

ная своим местом за изгородью, стала перекидывать ветви через общую дорогу

и цепляться за противоположную изгородь. Тогда прохожие ее сломали"

(И. Пр., № 816). И это все... Или: „Ручей нанес так много земли и камней себе в

ложе, что и сам принужден был покинуть свое русло" (И. Пр., № 803).

Вот два фрагмента, в которых Леонардо, обращаясь к читателю, поясняет,

„Примеры" и „правила" ■

281

что такое его „правила", как он это сам понимает. „Эти правила позволят тебе

отличить правду от лжи; а это ведет к тому, чтобы люди задавались лишь дости-

жимыми и скромными целями, и ты не будешь сбит с толку невежеством, по

вине которого, не добившись результата, ты в отчаянии предался бы меланхо-

лии" (Scr. lett., Proemi, 8). И еще, под названием: „Плоды моих правил (Effetto

delle mie regole)". „Если ты мне скажешь: „К чему ведут эти твои правила, что в

них хорошего?" – я тебе отвечу, что они накидывают узду на изобретателей и

исследователей и не позволяют им обещать ни себе, ни другим вещи невозмож-

ные, и уберегают от безумцев и плутов" (там же, 9). Итак, „правила" указывают

попросту правду: отличают то, что есть, от того, чего нет и быть не может. Не-

трудно заметить, что столь широкий критерий превращает в „правило" всякое

верное утверждение. Скажем, у Леонардо есть „Правило листьев, родившихся

на последней ветви за год" (TP, 832). Или „О тенях, которые ложатся на воды от

мостов" (TP, 505). Или целый ряд правил о светотени при изображении гор:

„Как горы, на которые ложатся тени облаков, приобретают голубой оттенок" и

т.п. (TP, 791 и сл.). У Леонардо нет и речи ни о каком отношении „конкрет-

ного" и „абстрактного", он, как и весь XVI век (по справедливой констатации

Люсьена Февра), никогда не пользовался этими терминами, ибо был еще далек

от этих и им подобных специфически научных понятий. „Правило" для Лео-

нардо – утверждение, относящееся к известному случаю или, точнее, к случаям

известного рода, ко всяким теням на воде под мостами и ко всяким отсветам об-

лаков на горах и т. п., или же это более общее утверждение, все равно обычно

подразумевающее выделение некоторого особого разряда вещей из мирового

обилия и разнообразия. В конечном счете это истина весьма различного объема,

в зависимости от числа природных казусов, к которым она приложима. Так или

иначе, это глубоко казуистичная истина.

„Итак, безграничное разнообразие единичного – перед ним лицом к лицу

оказываются и живописец, и ученый. Но как охватить такую бесконечность? Не

значит ли это уничтожить ее в самом ее существе?" И еще: „Как усмотреть в

единичном явлении общую закономерность, ragione. Не обедняя этого единич-

ного, не отрываясь от этого единичного? Иначе говоря, как возможна ботаника,

если в природе (далее В. П. Зубов цитирует Леонардо, TP, 501. – Л. Б.) „не най-

дется растения, которое вполне походило бы на другое, и не только растения,

но и среди ветвей, листьев и плодов их ты не найдешь ни одного, который в точ-

ности походил бы на другой" (с. 204–205).

На это можно бы ответить, что ботаника действительно была невозможна.

До ее окончательного появления оставалось более двухсот лет. Но у Леонардо

возможен ботаник. Это не значит, что он есть, нет, он именно возможен – в

ряду прочих. Леонардо не мог создать ботанику, потому что не был, так сказать,

готовым ботаником, как не был он ни механиком, ни анатомом, ни даже, в не-

котором смысле, живописцем! – что и поставили ему в упрек Вазари и другие.

Леонардо с несравненной завершенностью явил собой проект и ботаника, и ме-

ханика, и всякого ученого, и всякого художника. Он воплотил неограниченную

потенцию разнообразной творческой деятельности. Когда тот или иной из его

замыслов – например, замысел ботанической деятельности – вполне осущест-

вится и в 1735 году выйдет „Система природы", такого, наличного, ставшего (а

не только становящегося, свернутого в Леонардо) ботаника будут звать уже не

Леонардо, а Карлом Линнеем.

282

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

Но это, если быть точными, собственно, не „обобщения".

Леонардо умеет обобщать... Он теоретизирует не в терминах „общего" и

„единичного", а путем углубления в индивидуальную подробность, то есть во

всемирную варьета. Чем больше он нагромождает казусы (и „правила", с ними

совпадающие или их группирующие в природе), чем детальней учитывает осо-

бенности, чем выше уровень „обобщения" по-леонардовски, по-ренессансному,

то есть тем универсальней описываемое разнообразие. Но тем дальше Леонардо

уходит от всеобщего как такового и тем всеобщней любой индивидуальный слу-

чай, становящийся еще одним центром бесконечного, не имеющего центра раз-

нообразия бытия. Леонардо пробивается к „правилу", норме, канону, а обретает

всякий раз еще одну особенность, новую аномалию. Это не абстрагирующее

мышление, но это и не эмпирическое мышление. Это мышление на основе

идеи varietà, обнаружение самой возможности мышления о целостном бытии

на переходе от одного индивидуального случая к другому, в паузе посреди пе-

речня.

В ином плане проблема перехода (как тайны и кануна) продемонстрирована

Леонардо в незаконченном „Святом Иерониме" (см. ил. 103). Пустынный каме-

нистый пейзаж выражает опустошение и оцепенение души, во взгляде Иеро-

нима – „мука петрификации" (Ж. Брион). Но примечательно ведь другое. Если

лев на переднем плане превращается в изваяние льва, если в картине, где все ка-

мень, Иероним тоже окаменевает и фактурно его тело дано как скульптура, –

то зато невероятная, ни с чем не только у Леонардо, но, очевидно, и во всей ита-

льянской ренессансной живописи не сравнимая внутренняя экспрессия истяза-

ющего себя Иеронима, его абсолютно не скульптурного движения, задает кар-

тине обратный смысловой ход. Если это мука окаменения, то в такой же мере и

мука оживания камня, вопль пробудившейся к страданию души и пустыни. Пре-

дел безжизненности, каменности есть одновременно предел жизни и движе-

ния. В картине (которую тоже оказалось невозможным закончить) явлена неяв-

ная граница между самым каменным и самым некаменным, смертью и жизнью,

криком и безмолвием, а заодно живописью и скульптурой – граница, где они

неделимы, где их, следовательно, нет, но где они поэтому ощущаются в велича-

йшей степени. На их границе, там, где они Ничто, но где зато становится воз-

можным все индивидуальное, боль и бесчувствие бесконечны.

Подчеркну, что окаменение живого и оживление камня в „Св. Иерониме" –

непривычная для нас чисто художественная ассоциация. Леонардо и здесь по-

знает вещь тем, что загадывает ее как иную. Если под „ассоциацией" мы раз-

умеем способность эстетического воображения связывать далеко отстоящие

вещи через их выразительность, обращая одну из них в метафору другой, – то

ренессансный живописец, собственно, не ассоциирует, а очарованно всматрива-

ется в предлежащие ассоциации самого божественного бытия, не придумывает

метафоры, а наблюдает метаморфозы. Он предельно, как мы теперь сказали бы,

онтологичен и натуралистичен, словом, он только послушно изображает!

Леонардо писал, что „живопись объемлет и содержит в себе все вещи, кото-

рые производит природа и к которым приводит акцидентальная деятельность

людей, и в последнем счете то, что можно понять глазами" (TP, 73). „Понима-

ющие глаза" видят в вещах „демонстрации" неких „правил". Но никакая вещь не

предстает при этом единичным проявлением отвлеченного закона или симво-

лическим замещением всеобщего, то есть не истолковывается на будущий на-

„Примеры" и „правила" ■

283

учный или на средневековый лад. Правильно понятый казус не остается всего

лишь казусом, ибо он одновременно и наличность и собственная возможность.

Разумность мира не за казусом или над ним, это он сам. „Правила" не стягива-

ются в своды, не ведут к чему-то внеположному единичным вещам, но расхо-

дятся по этим вещам. Их можно взять в руки, пощупать, увидеть; существова-

ние правил в качестве казусов и называется „демонстрацией". Конечно,

„правила" и „примеры" не тождественны. Но „правило" – бирка на перечне.

„Науке живописи" доступно все акцидентальное, перечень вселенского разнооб-

разия, а такой перечень – и есть ренессансное всеобщее постольку, поскольку

перечень остается нескончаемым, открытым, сохраняется вечная возможность

другого. Узнать особую „правильность" вещи нельзя, не перейдя от нее к другой

особенности и, следовательно, к другой правильности. Говорить о всеобщем для

Леонардо – это и значит перечислять, перечислять, перечислять: „...разве ты не

видишь, сколько разных животных, и деревьев, и трав, цветов, разнообразие

горных местностей и долин, источников, рек, городов, общественных и частных

зданий, орудий, необходимых для человеческого употребления, разных одежд,

и украшений, и искусств?"

„Правило" не цель наблюдения, а толчок для следующего наблюдения. „Пра-

вило" не только исходит из ряда сходных наблюдений и туда же возвращается,

но делает их именно определенным рядом, то есть помечает очередную серию,

вносит начальную упорядоченность во вселенское обилие казусов. Леонардо от-

части пытается укрупнить „правила", выдвигая понятия „сила", „импульс", „впе-

чатление" и т. п., наконец, понятия простых и акцидентальных состояний при-

роды. Но совершенно очевидно, что он озабочен отнюдь не тем, чтобы

достроить свое миропонимание в этом направлении. С гораздо большим рве-

нием Леонардо разукрупняет „правила", отыскивая особые правила для все но-

вых и новых случаев.

Сколькими способами вода может вытекать через устье той же величины?

Леонардо насчитывает таких способов семнадцать! – в зависимости от перепада

уровней, скорости течения, наклона стенок стока, толщины краев, формы устья,

ширины и т. д. и т. п. – вплоть до „зависимости от того, имеются ли против

этого устья на дне бугры или впадины" и „дует ли ветер на воду, которая прохо-

дит через это устье" (ИЕП, с. 383–384). Или: „У тебя есть 61-е правило

7-й книги, которое доказывает, что всякое судно имеет тяжесть единственно по

линии своего движения и ни по какой другой" (ИЕП, с. 369).

Галилею придется ввести то, что В. С. Библер называет „челноком идеаль-

ного-реального"

54

, после того как наблюдательность XVI века наворотила

столько материала реальности, что понимание стало попросту недоступным.

Леонардо увидел бы сотню разных „правил" свободного падения тел там, где Га-

лилей увидит только одно, отвлекшись от формы тел, трения и пр., поставив

идеальный мысленный эксперимент. Это значило решительно преодолеть ре-

нессансное „разнообразие". Но, конечно, без накопления Леонардова, условно

говоря, опыта и без потребности в его преодолении не было бы механики Га-

лилея.

Итак, „правило" Леонардо объединяет единичные случаи в одном ряду, оно

есть результат их сравнения, притом Леонардо старается установить как можно

больше правил, а не свести их, как этого впоследствии будет добиваться наука, к

наименьшему числу. Логический объем Леонардовых правил неясно колеб-

284

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

лется: от сближения разнородных явлений самого широкого круга – до совпа-

дения „правила" с особым случаем. Хотя некоторые догадки Леонардо полу-

чили в дальнейшем научное подтверждение и развитие, другие оказались мни-

мыми закономерностями (например, об общей волновой природе света,

тепла ... и мыслей), третьи же после XVI века постепенно навсегда перешли в

разряд поэтических фантазий, – логическая основа всех „правил" Леонардо, и

выведенных наблюдением, и сделанных игрою воображения, все-таки клонится

к аналогии. Аналогическое мышление занимает у Леонардо то положение, ко-

торое позже будет занято научным (теоретическим) мышлением. Аналогия как

раз давала возможность объяснить явление, ничуть не поступаясь его конкрет-

ностью, оставляя его на принадлежащем только ему месте, лишь включая в не-

кую рядоположенность. Ольшки иронизировал над „игрой мнимых аналогий" у

Леонардо, когда анатомия человека сравнивается с анатомией лошади, ток

крови – с течением вод, волны – с ниспадающими женскими волосами и ни-

вами под ветром, земля в целом – с живым организмом, например, земля ды-

шит водой, как воздухом, подобно рыбам, и т. п.

55

. Горы – это кости земли;

туфы – ее сухожилия; океан – находящееся позади сердца озеро крови; морс-

кие приливы и отливы – биение пульса. Но куда отнести приводившееся выше

„правило" Леонардо, в котором при помощи понятий impeto и impressione объ-

единяются слуховые и зрительные ощущения непрерывности на самом деле ди-

скретных вещей: вращения колеса, дрожания ножа? Его нельзя счесть метафо-

рой, вроде сравнения земли и тела на 203-м листе „Атлантического кодекса".

Но, сближая разнородные явления по внешнему признаку, оно носит все же

квазитеоретический характер. Шаткость границы между метафорой, общим ме-

стом и опытным выведением здесь очень заметна.

И проницательные правила и произвольные (с позднейшей точки зрения!)

аналогии выполняют у Леонардо одну и ту же роль. Собственно, Леонардо ни-

чего не знает об аналогиях ... для него есть лишь „правила". Без правил, иногда

похожих на аналогии, и аналогий, выдаваемых за правила, мировая варьета рас-

палась бы. Аналогии противостоят всеобщему несходству, при котором в при-

роде нет двух вполне одинаковых растений и даже двух совсем подобных ли-

стьев. И самое близкое – несходно. Зато и самое отдаленное – земля и

человеческое тело, волны и волосы – перекликается. Традиционные средневе-

ковые аналогии всего со всем подключаются у Леонардо к идее варьета. Анало-

гия и опытное правило, вроде передачи удара по твердому телу в окружающую

среду, будь то рыбы в воде или рука, держащая камень, – не что иное, как воз-

можность перехода от одного случая к иному. Индивидуальные феномены ока-

зываются сопоставимыми, и для этого незачем отвлекаться от их особенности.

Напротив, „обобщения" Леонардо, даже когда они изложены „слишком про-

сто", то есть слишком отвлеченно, дают простор и повод для углубления в под-

робности. Обобщать по-настоящему – для Леонардо значит не упустить в не-

скончаемом перечне ничего, не забыть ни одного казуса, поочередно показывая

универсальное как вот это и вот то.

„Изобрази здесь все волны вместе и каждое движение в отдельности, и ка-

ждый водоворот в отдельности и раздели рамками, отделяя одно от другого по

порядку. А также отражения всех видов, какие только бывают, каждый в от-

дельности, равно как и падения вод. И отметь различия в движениях и ударах

мутных и светлых вод, бешеных и медлительных, разлившихся и мелких; бе-

Похвала Глазу ■

285

шенство разлившихся в сравнении с мелкими, бешенство узких рек в сравнении

с широкими. И различия текущих по крупным камням, по мелким, или по пе-

ску, или по туфу. И тех, что падают с высоты, ударяясь о различные камни с раз-

нообразными отскоками и прыжками, и тех, которые текут по прямому пути,

соприкасаясь и прилегая к ровному дну, и тех, которые падают в воздухе, имея

фигуру круглую, тонкую, широкую, рассыпающуюся или цельную. И потом

опиши природу ударов о поверхность, о середину, о дно, и различные их на-

клоны, и различную природу предметов, и различные формы предметов"... и

т.д. и т.п. (ИЕП, с. 345–346).

Я думаю – и попытался выше обосновать, – что для оценки интеллектуаль-

ного стиля подобных пассажей Леонардо совершенно недостаточно ссылки на

его „научно-художественный синкретизм". Такая ссылка исходит из поздней-

ших, кристаллизовавшихся и резко разошедшихся значений „научного" и „худо-

жественного", то есть ренессансное мышление толкуется ретроспективно, как

если бы оно было всего лишь исходным сращенным состоянием этих катего-

рий. Выход слишком прост. Но ведь „научного" и „художественного", как мы их

понимаем, не было вовсе в тогдашнем сознании, а значит – не было и в „синкре-

тическом" виде. Ибо термин „синкретизм" последователен, уместен, когда

имеют в виду неразрывное скрещивание и совмещение неких элементов, стало

быть, способных существовать порознь, потому-то и опознаваемых в сплаве и

могущих вступить в синкретические отношения. Если же перед нами то, что

раздельно вовсе немыслимо, – это, очевидно, не „синкретизм", мы называем так

задним числом нечто иное? С другой стороны: как же иначе „это" называть? как

выработать объяснение „мышления Леонардо", с необходимостью пользуясь по-

нятиями, этому мышлению до ужаса чуждыми, и тем не менее именно ими

очерчивая то, что в них входит и, в свой черед, чуждо нам самим? и как, нако-

нец, определить культурологически (сделать всеобщим) явление уникальное, то

есть такое, которое – как раз в силу его уникальности – нельзя определить, не-

льзя помыслить иначе, чем самотождественным?

...Дальнейшие соображения высказаны в начале этого параграфа.

ПОХВАЛА ГЛАЗУ

Хорошо известно, что Леонардо восхвалял глаз превыше всего, чем наделен от

природы человек, вместе же с Глазом – и живопись превыше прочих искусств.

Но на каких основаниях?

„Глаз, который называют окном души, это главный путь, посредством кото-

рого общее чувство может рассматривать бесконечные произведения природы в

наибольшем обилии и великолепии..." (TP, 19). Или: „...глаза, через которые

перед душой предстают все различные природные вещи" (TP, 24). Тот, кто те-

ряет зрение, лишается самого дорогого – „красоты мира со всеми формами

тварных вещей" (TP, 27). „Что побуждает тебя, о человек, покидать свое городс-

кое жилище, оставлять родных и друзей и идти в поля через горы и долины, как

не природная красота мира, которой, если ты хорошенько рассудишь, ты насла-

ждаешься только посредством зрения?" (И. Пр., № 469; TP, 23). Рассказ древних

286

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

о Демокрите, решившемся ослепить себя ради вящего умозрения, заставляет

Леонардо громко негодовать: „Разве не мог он зажмурить глаза, когда впадал в

такое неистовство, и держать их зажмуренными до тех пор, пока неистовство

не истощится само собой? Но безумцем был этот человек, и рассуждение это –

безумное, и величайшей глупостью было вырывать себе глаза" (TP, 16; И. Пр.,

№ 465).

Ибо что может быть ужасней для ренессансного понимания, чем расстаться

со вселенским разнообразием !

Бесспорно, Леонардо столь возвышает зрение и, соответственно, живопись в

первую очередь за способность к максимальному восприятию и воплощению ва-

рьета, что подтверждается несколькими соображениями и прежде всего, ко-

нечно, самым простым (ср. с Кастильоне): доступностью для зрения, в отличие

от других чувств, всей полноты предметности, поистине неисчерпаемой номен-

клатуры телесного бытия, любого особенного в мировом перечне. „Услажда-

ется живописец, сочиняя истории, обилием и разнообразием (copia e varietà) и

избегает повторения какой-либо детали, дабы эти новизна и богатство привле-

кли к себе и усладили бы глаза зрителя, и я говорю, что в истории требуется,

чтобы, будучи на своих местах, оказались бы перемешаны люди разные обли-

ком, в разных одеждах и разного возраста, перемешаны вместе с женщинами,

детьми, собаками, лошадьми, зданиями, селами и холмами..." (TP, 183). Очень

похоже на конспект из трактата Альберти! – текстуальная близость к извест-

ному месту о разнообразии очевидна. „И это искусство (живописи. – Л. Б.) объ-

емлет и сосредоточивает в себе все видимые вещи, чего не может сделать бед-

ность скульптуры, то есть цвета всех вещей и их очертания... живописец

покажет тебе разные расстояния с различениями в цвете воздуха, находящегося

между предметами и глазом, он покажет облака... он покажет дождь... он по-

кажет пыль, он покажет более или менее густые дымы; этот [живописец] пока-

жет тебе рыб, резвящихся под поверхностью вод... он покажет звезды на раз-

личных высотах над нами, а также другие неисчислимые эффекты,

недосягаемые для скульптуры" (TP, 40).

Леонардо, по обыкновению, неутомим в назывании всего того, что доступно

одному лишь зрению, улавливающему новые и новые спецификации. „Столько

есть различных расстояний, на которых теряются цвета предметов, сколько су-

ществует разных времен дня и сколько может быть разных, плотных и тонких,

слоев воздуха, сквозь которые проникают к глазу особенности раскраски упомя-

нутых предметов. И об этом здесь мы не дадим никакого другого правила" (TP,

195). Ведь „смешение цвета (то есть число цветовых оттенков. – Л. Б.) устремля-

ется к бесконечности" (TP, 213). Разве в состоянии скульптор изобразить дале-

кую воздушную перспективу, или сверкание тел, или отражение, или облака,

или темноту „и бесконечно много вещей, которые было бы утомительно упоми-

нать" (TP, 38). „Скульптор не может различать разнородные цвета, живопись же

не упускает ни одного из них" (там же).

Когда Леонардо переходит к сопоставлению живописи с поэзией, изображе-

ния со словом, – характер аргументации меняется мало. Главный довод по-

прежнему состоит в том, что „живопись простирается на несравненно большее

разнообразие", чем то, которое дает поэзия (TP, 15). Замечательно, что Лео-

нардо приписывает поэзии ту же цель, что и живописи: как можно более на-

глядное и конкретное изображение разных вещей. И поэзия, понятное дело,

Похвала Глазу ■

287

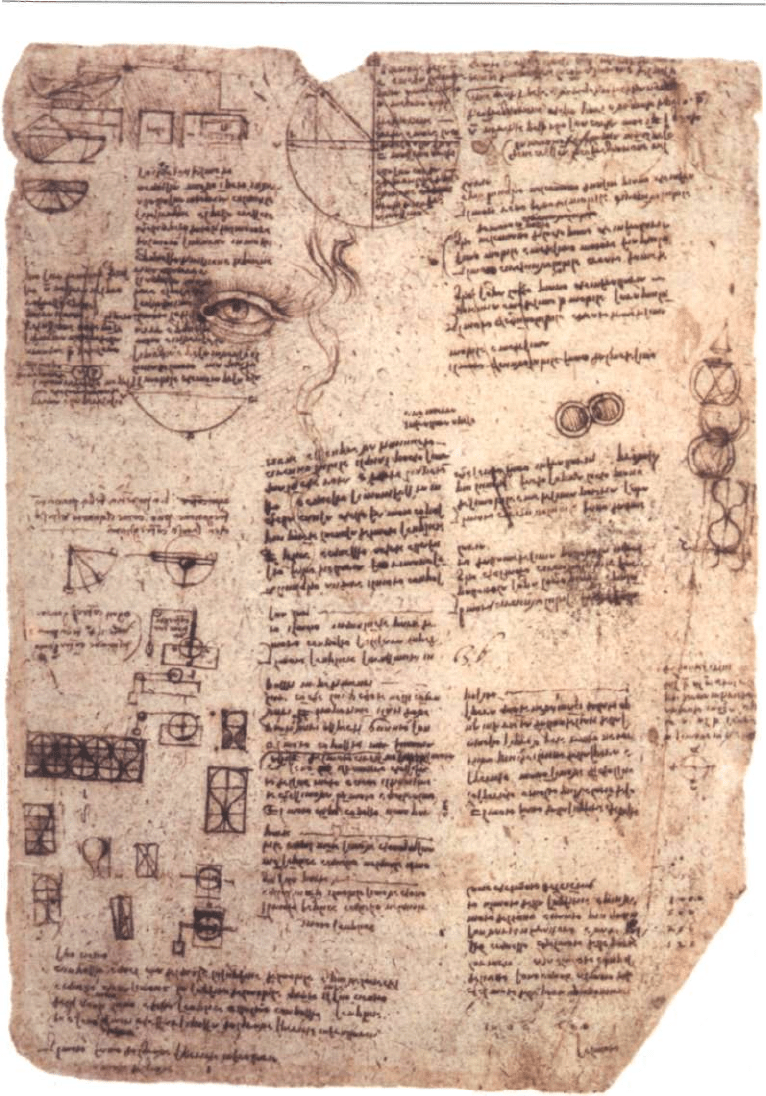

92. Лист рукописи с изображением глаза

288

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

оказывается ниже живописи в решении сугубо живописной задачи. Это не рито-

рическая уловка, потому что никакой другой задачи для искусства и даже во-

обще для интеллектуальной деятельности Леонардо себе и не представляет.

„Если вы, историки, или поэты, или математики, не видели глазами вещей, то и

не сможете хорошо описать их" (TP, 19). Впрочем, недостаточность поэзии вы-

текает уже из того, что она не в силах, например, „пересказать все движения",

то есть дать всякую фигуру в этом и только этом облике, как и показать воочию

„тенистые долины, прорезанные игрой змеящихся рек", и т. п. – как будто для

поэзии нет иного критерия, кроме „способности видеть" (TP, 23). Перечислив –

по десяти параметрам! – всяческие красоты природы, Леонардо утверждает,

что поэзии далеко до настоящей фигуративности. Он называет поэзию „сле-

пой"! – и в его устах это, конечно, наиболее сильное возражение (TP, 20).

Дело в том, что „если живопись обнимает все природные формы", то у по-

этов есть лишь „имена", имена же, в отличие от форм, не универсальны. Каза-

лось бы, все обстоит как раз наоборот? Разве всякое имя не определяет вещь та-

ким образом, что вырывает ее из единично-конкретного состояния, включает во

всеобщность словесного языка и мышления, лишает непосредственной вещно-

сти и делает отвлеченным знаком вещи, понятием вещи, – короче, универсали-

зует? Леонардо, разумеется, понимал это, но саму „универсальность" толковал

совершенно иначе. Скажем, „дерево" или „зеленый цвет", по Леонардо, по-ви-

димому, тогда лишь взяты нами универсально, когда мы способны не упустить

ни одного оттенка зеленого и ни одной особенности разных деревьев, сколько

их ни существует на свете. Универсум – множество форм, и каждая – форма

вот этого, только формами закреплены бесчисленные конкретные подробности

бытия, и только через наблюдение, перечисление, охватывание таких подробно-

стей мы можем стать соразмерными мировому бытию, стать „универсальными"

в ренессансном, Леонардовом смысле. Но это значит, что к универсальности ве-

дет одно только зрение. Только живопись! Чем конкретней, чем предметней –

тем и универсальней ... и Леонардо ценит живопись несравненно больше по-

эзии, потому что поэзии не дано, как живописи, „подделывать" формы всех ве-

щей. „Имена" же вовсе не „универсальны" как раз потому, что дают общее, а не

отдельное. Они суть „эффекты демонстраций", а не „демонстрации эффектов"

(TP, 19). „Дай мне вещь, которую я мог бы видеть и трогать..." (TP, 27).

Характерно, что Леонардо называет искусство живописца „акциденталь-

ным". Это – важнейшее достоинство, поскольку именно в акциденциях творче-

ская изобретательность природы являет полноту и блеск. И живописец кладет

светотень, „благодаря акцидентальному искусству, в тех же местах, где это раз-

умно сделала бы природа" (TP, 38).

Чрезвычайно важный аргумент в пользу превосходства живописи не только

над поэзией, но и над музыкой, помимо несопоставимо большей номенклатуры,

чувственного богатства и определенности „разнообразия", состоит в том, что

„живописец дает увидеть все одновременно" (TP, 32). Словесное описание, как

и движение музыки, вынуждено расставаться, переходя к новой „части", с преж-

ними „частями". Даже в той мере, в какой временные искусства могут творить

варьета, для них остается недоступным подлинное со-поставление разного, а

ведь только рядом друг с другом „части" мирового разнообразия вполне обнару-

живают и несходство и единство в несходстве, то есть гармонию. Так – в при-

роде, где все вещи существуют сразу, где „почти бесконечность" перечня, его не-

Похвала Глазу ■

289

завершенность, не мешает ему быть, в принципе, целостным и обозримым в

пространстве.

Ренессансная культура тяготела к свертыванию прошлого и будущего в бес-

конечности настоящего, к синхронизации, иначе говоря, к пространственному

истолкованию времени и истории. „Историей" называли композицию картины.

По Леонардо, если музыка добивается этого в той степени, в какой звуки не

только следуют друг за другом, но и разные голоса сопрягаются вертикально, в

полифонической единовременности, поэзия же вовсе „не властна говорить в

одно и то же время разные вещи", – то, конечно, только живопись достигает со-

вершенной синхронности, только ее пропорциональность „складывается в еди-

ное время из различных частей, и о прелести их составляется суждение в еди-

ное время, как в общем, так и в частностях" (И. Пр., № 473, TP, 32; см. также TP,

21–22).

Но в сугубо живописном миропонимании, столь дорожащем возможностью

увидеть разные вещи одновременно, на первый план выходит тот, кто смо-

трит – прежде всего именно смотрит, рисует, наблюдает со стороны. Не только

вещи рядополагаются в общем пространстве, но с ними – и зритель-живописец.

Не только вещи в своем несходстве, в своей отдельности отнесены на известное

расстояние друг от друга, но и между наблюдателем и вещами непременно

должно возникнуть расстояние и должно хотя бы начаться расставание, иначе

ведь нельзя было бы наблюдать. Средневековье, как известно, жило Словом; не

наблюдало, а прислушивалось, беря и вещь через слово, через наименование,

придавая больше значения фантастической этимологии, чем очевидности, на-

ходя в вещи смысл, неизмеримо превышающий собственно вещь.

Теперь, на пороге Нового времени, место достоверного слова занимает адек-

ватное изображение. Правда, ренессансный наблюдатель смотрит на природу в

целом еще отнюдь не со стороны, а как бы из центра, он – „скрепа мира", венец

божьего творения и сам „как бы бог" природы. А все-таки Леонардова апология

Глаза предвещает многое, многое в истории европейской культуры Нового вре-

мени, что разовьется из этой напряженной установки на разглядывание. Пусть

человек и вещь еще не скоро разойдутся так, чтобы оказаться в чисто гносеоло-

гическом отношении, но они уже более не слиты в мистическом тождестве. Ра-

нее, чтобы истолковать вещь-символ, надобно было проницать ее изнутри и во-

брать в себя, преодолеть какое бы то ни было, внешнее ли, внутреннее ли,

расстояние и отстраненность, дабы, елико возможно, приблизиться и прича-

ститься незримому и бестелесному. Ренессансный человек-живописец, напро-

тив, отходит на физическую и мыслительную дистанцию, достаточную, чтобы

узреть вещь как таковую.

„Ведь живописец с большим удобством сидит перед своим произведением,

хорошо одетый, и движет легчайшую кисть с чарующими красками" (И. Пр.,

№ 477; TP, 36). Леонардо любит подчеркивать, что живопись – это „наука", и

притом наивысшая, универсальнейшая, „вся исполненная тончайших созерца-

ний", что живопись – это, прежде всего, „умственное рассуждение" (TP, 38, 40).

Занятия живописью, как их описывает Леонардо, сопровождаются музыкой или

чтением „различных и прекрасных произведений", в отличие от грубого „меха-

нического" труда скульптора. Новая духовность основана на независимости жи-

вописца и от богословских отвлеченностей, не поддающихся проверке, и от кос-

ного материала. С природой незачем ни брататься, как Франциск Ассизский,