Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

260

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

тоже немедленно указываются (И. Пр., № 636). Важно ничего не упустить из

подробностей бытия, включая, скажем, и то, что „мокрые улицы желтеют

больше, чем сухие, и что части лица, обращенные в сторону такой улицы, окра-

шиваются желтизной и темнотой улицы, им противолежащей" (И. Пр., № 613;

TP, 710). А. Эфрос, восхищаясь натуралистической точностью в басне („...тогда

сорока... подняв хвост и опустив голову и бросившись с ветки, отдалась тяжести

своих крыльев и, ударяя ими по подвижному воздуху то туда, то сюда, забавно

направляя руль хвоста, долетела она до одной тыквы..."), писал: „Этого мы не

найдем нигде, ни у одного басенника. Это – Леонардо, как он есть" (И. Пр.,

с. 357; ср. там же, № 828). Действительно, басни Леонардо ни на что не похожи,

потому что они знать не знают об общих местах жанра, об его традиционных

персонажах и ситуациях, они рассказывают не о волке, лисе и т. п., а о бумаге и

чернилах, об испарении морской воды и ее возвращении на землю, о пламени в

печи у стекольщика, о камне, упавшем на мостовую, о заржавевшей бритве, об

орешнике, иве или груше, о кизиловом дереве и дрозде, даже о вине, которое

мстит проглотившему его пропойце. Древний назидательный жанр попадает в

поток ренессансной варьета и увлекается его движением.

Пресловутый эмпиризм Леонардо слишком напряженно вглядывается в от-

дельную вещь, слишком загадочной, „чудесной" эта вещь представляется, чтобы

дело могло быть впрямь разъяснено „эмпиризмом". Отношение к вещи еще не

стало субъектно-объектным, она – не только единичный, но всегда и особый

предмет, с ним не порвалась живая связь и не исчезло ощущение мирового бо-

жественного целого; но вещь уже отодвинута на некоторое расстояние от (тоже

обособившегося) Глаза, она пристально созерцается из живописного далека. От-

того она и оказывается странной, страшно значительной сама по себе. Такая ре-

нессансная вещь не сводится к себе, но и не нуждается для своей значительно-

сти и поучительности в том, чтобы служить символом чего-то ей внеполож-

ного. Без всяких символов вещь неисчерпаема благодаря подробности и

энергии всматривания. Единственный всеобщий контекст, в который вставля-

ется отдельная вещь, это контекст прочих столь же суверенных и удивительных

вещей, контекст вселенского „разнообразия". „Сделай прежде всего дым артил-

лерийских орудий, смешанный в воздухе с пылью, поднятой движением лоша-

дей сражающихся. Эту смесь ты должен сделать так: пыль, будучи вещью зе-

млистой и тяжелой, хоть и поднимается легко вследствие своей тонкости и

мешается с воздухом, тем не менее охотно возвращается вниз; особенно высоко

поднимается более легкая часть, так что она будет менее видна и будет казаться

почти того же цвета, что и воздух. Дым, смешивающийся с пыльным воздухом,

поднимаясь на определенную высоту, будет казаться темным облаком, и на-

верху дым будет виден более отчетливо, чем пыль... И если ты делаешь лоша-

дей, скачущих вне толпы, то сделай облачка пыли настолько отстоящими одно

от другого, какими могут быть промежутки между скачками лошадей. И то об-

лачко, которое дальше от этой лошади, должно быть менее видным, но более

высоким, рассеянным и редким... И если ты делаешь кого-нибудь упавшим, то

сделай след ранения на пыли, ставшей кровавой грязью; и вокруг, на сравни-

тельно сырой земле, покажи следы ног людей и лошадей, здесь проходивших...

Делай победителей и побежденных бледными, с бровями, поднятыми в местах

их схождения, и кожу над ними – испещренной горестными складками; на

носу должно быть несколько морщин, которые дугою идут от ноздрей и конча-

„Разнообразь как только можешь" ■

261

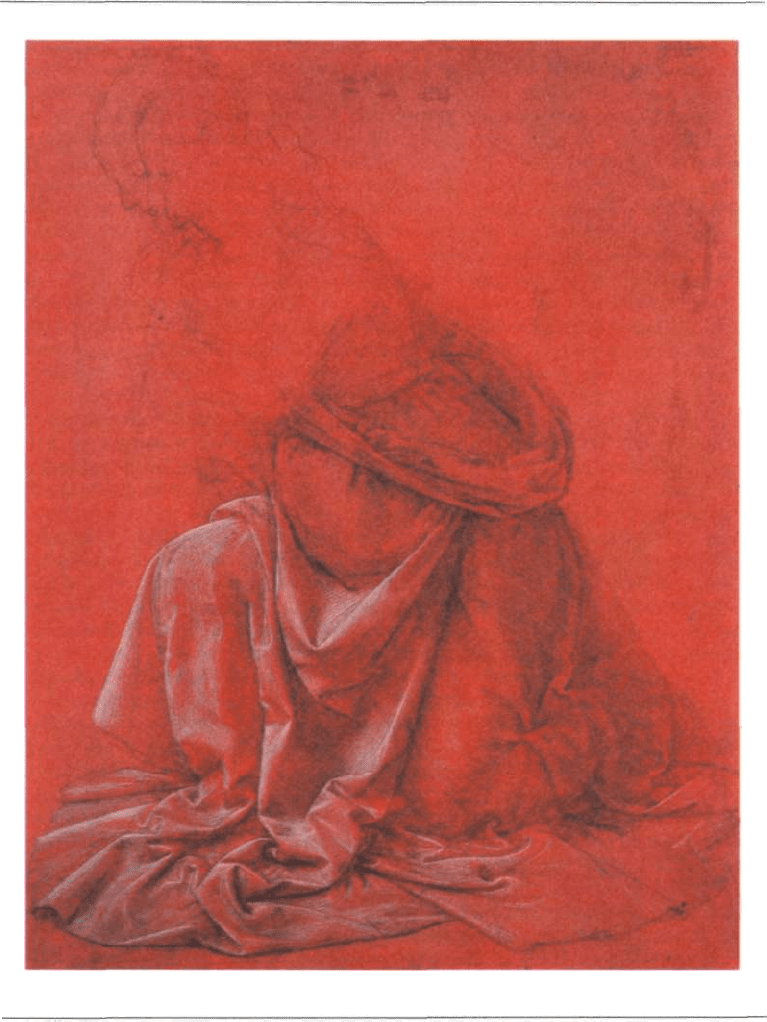

87. Рисунок драпировок

ются в начале глаза, ноздри приподняты – причина этих складок; искривленные

дугообразно губы открывают верхние зубы; зубы раскрыты, как при крике со

стенаниями; одна из рук пусть защищает преисполненные страхом глаза, пово-

рачивая ладонь к врагу, другая опирается в землю, чтобы поддержать приподня-

тое туловище", и т.д. (И. Пр., № 785).

262

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

Каждый, кто читал Леонардо, помнит это пространное описание битвы, или

описание бури, или особенно три знаменитых „изображения потопа". Эти „из-

ображения" хотелось бы привести здесь целиком, но они слишком уж велики.

Чего в них только нет! – „Мрак, ветер, буря на море, наводнения, горящие леса,

дождь, небесные молнии, землетрясения и горные обвалы, сравнивание (с ли-

цом земли) городов.

Вихревые ветры, несущие воду, ветви деревьев и людей по воздуху.

Ветви, разодранные ветрами, смешанные с бегом ветров, и с людьми на них.

Рухнувшие деревья, отягощенные людьми.

Разбитые на куски корабли, бьющиеся о скалы.

О стадах, граде, молниях, вихревых ветрах.

Люди, которые находились бы на стволах и не могли удержаться, деревья и

скалы, башни, холмы, наполненные людьми, лодки, столы, квашни и другие

орудия, могущие плавать, холмы, покрытые мужчинами, женщинами и живот-

ными, и молнии из облаков, которые освещали бы предметы" (И. Пр., № 787).

И еще, и еще, перечни, у которых нет ни начала, ни конца, необозримая пано-

рама с непостижимо высокой точки и с потрясающими, очень конкретными де-

талями, словно на миг приближаемыми, когда молния выхватывает их из

мрака: И пусть развалины высоких зданий названных городов поднимают ве-

ликую пыль, пусть вода поднимается вверх в форме дыма и затуманенных обла-

ков и движется навстречу нисходящему дождю. Вздувшаяся же вода пусть дви-

жется, кружась, по озеру, которое запирает ее в себя, и в обратных

круговоротах ударяется о различные предметы и отскакивает на воздух грязной

пеной, а потом снова падая и отбрасывая на воздух ударенную воду..." (И. Пр.,

N° 788). Или: „И поверх этих бедствий виден был воздух, покрытый темными

облаками, разделенными змеевидными движениями разъяренных небесных

молний, освещающих то здесь, то там посреди темноты мрака. Движение воз-

духа видно вследствие движения пыли, поднятой конским бегом; движение

пыли настолько быстро заполняет пустоту, оставшуюся в воздухе позади ло-

шади, одетой этой пылью, насколько велика скорость этой лошади, убегающей

от названного воздуха" (И. Пр., N° 787). Апокалиптический трагизм „потопа"

как сюжета, предлагаемого Леонардо живописцу, не следует преувеличивать.

Экспрессивность описания хорошо, как мы видим, сочетается со взвешенной

точностью и рассудительностью натуралистических „примеров" и „правил". Это,

правда, сорванный с места, но тем более интересный и завораживающий мир

природных вещей. Потоп для Леонардо не конец света, а, главным образом,

возможность с новой остротой и с максимальной загадочностью увидеть разные

облики и движения вод, ветров, облаков, людей и всего, что ни есть на земле.

Величественная варьета потопа!

Вернее, потоп варьета.

Мы уже знаем, что этот потоп захлестывал творчество Леонардо, как ника-

кого другого человека Возрождения.

Но в научной литературе о Леонардо эту его коренную особенность не назы-

вают ее настоящим именем. В характерном пафосе перечисления, примечания

подробностей, оттенков и пр. обычно (о чем я уже говорил) видят эмпиризм,

сенсуализм, натурализм, словом, прилагают к Леонардову мышлению совре-

менные научно-гносеологические понятия, для Возрождения чужие; но нико-

гда, как это ни странно, не пользуются ренессансным понятием „разнообразия".

„Разнообразь как только можешь" ■

263

Леонардо да Винчи – личность самая что ни на есть типологически показа-

тельная в историко-культурном отношении и вместе с тем личность для Возро-

ждения маргинальная; причем как показательность, так и маргинальность со-

стоят в доведении ренессансного „разнообразия" и универсализма до крайности,

поистине катастрофической.

Констатируя сближение в творчестве Леонардо „гениальности" и „катастро-

фичности", я никоим образом не считаю „катастрофичность" культурно состо-

ятельней, личностно законченней, чем более нормальное творчество. Но инте-

ресней всего то, что „ненормальность", необычность Леонардо для Высокого

Возрождения – своего рода порождающая модель. Это как раз и есть норма,

нормативная варьета, но в наиболее чистом виде, безумно последовательная или

последовательная до абсурда; это то самое вещество, из которого так или иначе

скроены духовные феномены Возрождения, но доведенное до критической

температуры и давления, до фантастической возгонки.

Неверно думать, будто Леонардова варьета – следствие того, что он отдавал

предпочтение индивидуальному случаю, частности, опыту перед общими свя-

зями и основаниями. Неверно даже и то, что он осознавал общее непременно в

облике конкретного и т. п. Леонардо интересовался почти исключительно кон-

кретными казусами, но столь же справедливо то, что он интересовался исклю-

чительно общими разумными основаниями, ragioni. В самом деле, подобно

тому как Макьявелли доискивался в истории, в политике только общих правил,

восходящих к человеческой природе и фортуне, Леонардо был всецело проник-

нут поисками всяких механических, гидродинамических, анатомических, живо-

писных „правил", восходящих к целому. Ибо природа, в принципе, устроена

правильно, изучать же следует непременно природу в целом, универсум, а не

отдельные его стороны и части. Парадокс ренессансного мышления заключался,

однако, в том, что чем интенсивней были этот пафос „разумных оснований" и

установка на „универсальность", на всеобщность – тем более приходилось вда-

ваться в нескончаемые подробности, в казусы, в их перечни. Всеобщее не

только не мыслилось вне них, но не мыслилось и в них (как его конкретных

воплощениях), нет, оно, всеобщее, представало лишь как сами эти индивидуаль-

ные случаи, как новое и новое продолжение перечня. Такое всеобщее всегда

впереди. Природа есть способность к неистощимому и разнообразному творе-

нию, в чем с ней соперничает и в состоянии ее превзойти „наука живописи", до-

бавляя к наблюдаемым вещам еще и воображаемые.

Леонардо изобразил себя задумчиво сидящим опершись на палку у воды. Хо-

рошо известная любовь Леонардо к воде определялась прежде всего тем, что

водная стихия была наиочевидным торжеством варьета. Сентенцию „Всякая

вещь со временем меняется" Леонардо не случайно начертал в заключение

большого фрагмента о воде

43

, который начинается утверждением, что вода

„принимает особый характер столько раз, сколько существует разных мест, где

она течет. И как зеркало преобразуется, принимает цвет отраженного в нем

предмета, так вода преобразуется в соответствии с природой места, где она те-

чет: целительная, вредная, насыщенная растворами, очищенная (?), серная, соле-

ная, сангвиническая, меланхолическая, флегматическая, холерическая, красная,

желтая, зеленая, черная, синяя, жирная, мягкая, жесткая" и т.д. и т.п. По сход-

ному поводу Л. Ольшки указывал, что Леонардо совершенно нелогично и нена-

учно смешивает определения предмета, взятые в совершенно разных и никак не

264

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

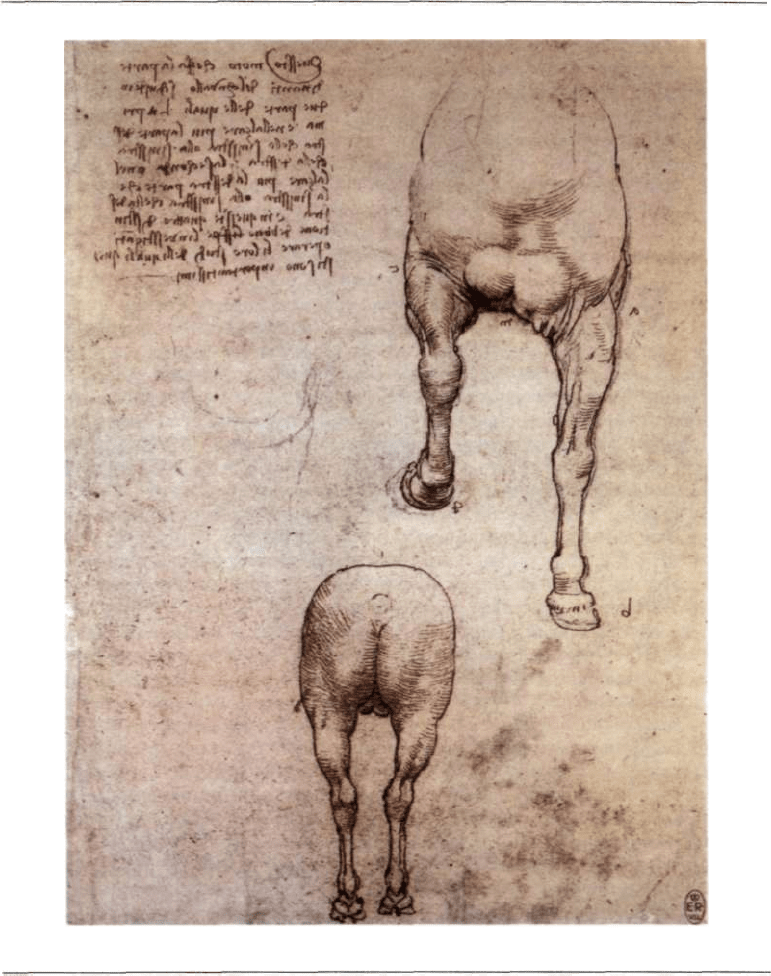

88. Наброски лошадей

связанных отношениях; например, описывает растения как „высокие, низкие,

богатые и бедные листьями, темные, светлые, красные, направленные вверх и

вниз"

44

. Это, действительно, отнюдь не логика научной систематики. Но это ло-

гика „разнообразия"! Со знакомой нам захлебывающейся перечислительностью

Леонардо в этом же фрагменте о воде называет ее также кислотной, сильной,

резкой, горькой, кроткой, обильной или едва струящейся (sottile), а также (еще

раз!) вредной, целительной, ядовитой, очищенной, холодной. Он упоминает о

„Разнообразь как только можешь" ■

265

воде, „когда она взносит или опускает, когда она роет или наносит, когда она на-

полняет или опустошает, когда она воздвигает или углубляет, когда она устре-

мляется или успокаивается, когда она причина жизни или смерти, когда (при-

чина) рождения или исчезновения, когда она питает и когда наоборот, когда

засаливает или вымывает, когда при больших наводнениях затопляет обширные

долины". Это напоминает мощную риторику Экклесиаста. Как и в перечне

64-х „гидродинамических" терминов, слова часто синонимичны или даже пов-

торяются, поэтому реальных природных различий несколько меньше, чем раз-

личий словесных, но тем энергичней дает о себе знать неистовая воля к различе-

ниям.

Итак, разнообразие как единственная реальность всеобщего для ренессанс-

ного Глаза. Леонардо истолковал эту посылку типа культуры, к которому он

принадлежал, с гениальной буквальностью. Тут нет и тени самоограничения

(столь, между прочим, необходимого для эмпирического натурализма). Пе-

речни становятся чудовищными. Мировая гармония остается лишь в смутном

ощущении, распадаясь на особые и характерные фрагменты, она разбухает под-

робностями, с гармонией несовместимыми, скрывается во мраке Леонардовой

„пещеры" (см. ниже). Историологическая рискованность Возрождения прибли-

жается у Леонардо вплотную к катастрофе и трагедии. Эти слова употребля-

ются мною преимущественно в эвристических целях. „Катастрофы" в букваль-

ном смысле, конечно, не было. Но то, что было, то, что свершил Леонардо в

истории культуры, логически и психологически замешано на способности тво-

рить у самого края возможного, на грани катастрофы. Ренессансное всеобщее

совпадает с инвентарем вселенной. Однако по мере разрастания перечня его

универсальный смысл не приближается, а ускользает! Единственный путь – на-

громождать все новые заметки, эскизы, детали... Варьета устремляется к беско-

нечности.

Соответственно неопределенно и безмерно расширяется смотрящая, приме-

чающая личность... Универсальное ренессансное „Я" Леонардо – copula mundi,

„скрепа мира". „Мы знаем, что точка зрения помещается в глазу зрителя сю-

жета... ты должен совместить первый план с точкой зрения на высоте глаза зри-

теля сюжета..." (И. Пр., № 486). Глаз зрителя распирается „разнообразием". „Ка-

ждый человек всегда находится в центре мира, под серединой своего

полушария и над центром мира". Такой индивид (будь то мона Лиза, Христос в

„Вечере", Иоанн Креститель) должен вместить все определения бытия как свои

возможные определения.

Таким образом, значение каждого отдельного „божественного" индивида

крайне перегружается. Безмерно разросшийся, героический антропоцентризм

итальянского Возрождения означает, что индивид не умещается в себе, не сов-

падает с собой. Оттого он обычно двусмыслен или, лучше, многосмыслен.

Это-то общее свойство ренессансной культуры лучше всего проясняется творче-

ством Леонардо: подводится словно бы вплотную к обрыву и в социально-био-

графическом, и в историологическом плане. Варьета выглядит бездонной.

Для вселенной Леонардо варьета, доведенная до великолепной катастрофы,

– это, повторяю, самое что ни есть нормальное состояние. Поэтому Леонардо

не испытывает ни малейшего ощущения катастрофы. Ведь он, собственно, не

обрывал того, что делал, не бросал на середине, а лишь брал всякую вещь в

точке, где она зачинается и исчерпывается своим особым замыслом, замыкается

266

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

на себя, где она не нуждается в продолжении, в развитии. И переходил к дру-

гой вещи, тоже взятой как проект. Следовательно, только незаконченные вещи

обретали специфическую, потребную Леонардо законченность. И наоборот, на

законченные вещи ему было интересно смотреть как на незаконченные. Не по-

тому ли он четыре года возился с „Джокондой"? Неустанное движение от

одного замысла к другому, по пунктиру, образованному критическими точками,

– такова гениальная („катастрофическая", то есть „переворачивающая" мир) ва-

рьета творчества Леонардо.

Современники понимали Леонардо очень тонко, когда, отдавая должное его

великим достижениям, полагали – со смесью укоризны и восторга, – что Лео-

нардо, сколько бы он ни сделал, больше сделанного им, что это нераскрытая до

конца творческая личность. Причем именно потенциальность индивидуально

окрашивала Леонардо в глазах современников, придавая свойственные только

ему значительность и загадочность.

Но все же можно ли говорить о катастрофичности, о трагизме Леонардо, не

только имея в виду доведение ренессансной духовной структуры до последней

черты, но и в более прямом и простом смысле?

Трагедия, как и все на свете, нуждается в определенности, чтобы стать траге-

дией. Но трагедия, как и прочее, остается у Леонардо в „и так далее", в „нон фи-

нито". Это трагедия варьета, то есть трагедия бесконечной возможности, и по-

тому она не актуализована в пределах самого ренессансного мировосприятия,

это, скорее, бесконечная возможность трагедии.

Леонардо не сознает себя трагически, ибо трагедией тут могла бы быть

только недоступность универсума, то, что им нельзя овладеть, нельзя охватить,

удержать бытие в целом, осуществить героические, максималистские притяза-

ния ренессансного индивида. Но это случилось бы лишь в случае, если бы вдруг

оказалось, что больше нельзя продолжать перечисление... нельзя творить... что

варьета исчерпана. К счастью для Возрождения, для Леонардо варьета, однако,

все разрасталась. Каждый новый фрагмент, рисунок, начинание отодвигали тра-

гедию на еще один шаг. Отсрочивали до послеренессансного будущего.

ФРАГМЕНТ ПРОТИВ НАЧЕТЧИКОВ.

ПОНЯТИЕ „АКЦИДЕНТАЛЬНОГО"

„О людях, которые являются изобретателями и толмачами (посредниками) ме-

жду природой и людьми – в сравнении с декламаторами и трубачами чужих

произведений, – должно судить и почитать их не иначе, чем мы соотносим

предмет вне зеркала с его подобием, отражающимся в зеркале: один есть сам

по себе нечто, а другое – ничто. Человеку свойственно мало зависеть от при-

роды, потому что он одет только в акцидентальное, тех же, кто этого лишен, я

числил бы среди скота" (Scr. lett., p. 147).

Составитель и комментатор А. Маринони разъясняет это место так: «Лео-

нардо противопоставляет „акцидентальное" и „природное". Первое определе-

ние относится ко всему тому, что сотворено человеком, в противоположность

дарам природы. В этом случае „трубачи" наделены только „акцидентальными"

Фрагмент против начетчиков. Понятие „акцидентального" ■

267

качествами (плодами их усилий, их усердных занятий), но не качествами при-

родными (умом и т. д.)»

45

.

Я же думаю, что все обстоит иначе.

Разве отражение в зеркале неестественно? Но, конечно, оно естественно по-

другому, чем то, что отражено.

Терминологическая оппозиция „природного" и „акцидентального" у Лео-

нардо, действительно, встречается (см., например, Cod. Madrid. I, f. 147 r), но ее

нельзя понимать буквально, будто „акцидентальное" вне природы. Достаточно

напомнить, что к области акцидентального Леонардо относил важнейшие физи-

ческие понятия! – „приобретенная тяжесть, сила и материальное движение

вместе с ударом являются четырьмя акцидентальными потенциями, от которых

все видимые дела смертных имеют свое бытие и свою смерть" (ИЕП, с. 91–92).

Хотя вопрос о происхождении физических акциденций у Леонардо часто не

вполне ясен (мы не будем здесь входить в подробности его кинетики), для нас

важно констатировать, что под „природным" Леонардо понимает, во-первых,

необходимые и постоянные характеристики вещей. Это то, что в природных ве-

щах изначально и без чего они немыслимы. Таковы четыре элемента. Таковы,

несомненно, и все находимые в природе „простые" вещества, все виды растений

и животных и т.п. Но, во-вторых, в природе существуют также случайные, про-

изводные и необязательные для вещи характеристики

46

. Причем живое разно-

образие природы в огромнейшей степени основано именно на этих вторичных

признаках.

Вещь лишена тяжести, когда она покоится в родной стихии, абсолютно то-

ждественная себе, не воспринимающая никаких воздействий и сама ни на что

не воздействующая. Сила и тяжесть возникают при отклонении вещи от ее

естественного, то есть в данном случае первичного, субстанционального, состо-

яния (ИЕП, с. 96–98). „Тяжесть и легкость суть акциденции, создаваемые в

одной стихии, когда она извлечена в другую" и жаждет вернуться (ИЕП, с. 87).

Полемически утверждая, что всякое движение и, конечно, также движе-

ние под действием тяжести акцидентно (Scr. lett., p. 18), Леонардо в другом ме-

сте, однако, отличает акцидентальное движение камня, брошенного вверх, от

его же натурального свободного падения. По-видимому, свободное падение, бу-

дучи акцидентальным по отношению к недвижному пребыванию, в свою оче-

редь, натурально (необходимо) по отношению к произвольному движению от

„центра мира". Несходные черты человеческих лиц и фигур акцидентальны по

отношению к нормативным антропометрическим пропорциям, и вообще еди-

ничное акцидентально по отношению к видовому. Но эти же индивидуальные

черты внешности оказываются уже натуральными по отношению к ее измене-

ниям, зависящим от возраста, душевного состояния и т. п. Леонардо пишет „о

разнообразии лиц, согласно акциденциям человека, в труде, в отдыхе, в гневе, в

плаче, в смехе, в крике, в страхе и т. д. А еще члены тела индивида в целом

должны по своим позам во всем соответствовать меняющимся выражениям

лица" (Cod. Madrid. II, f. 72 v). Относятся ли эти „акциденции" к природе чело-

века? Несомненно, но они не сопровождают его жизнь от начала до конца, в ка-

ждый ее момент. Где недостает природной живости, она может быть воспол-

нена акцидентальной (И. Пр., № 790). „Кто глуп от природы и мудр по

акциденции, тот всегда кажется глупым, когда говорит и действует природно, и

кажется мудрым в акцидентальном" (Scr. lett., p. 73).

268

■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи

Итак, граница между „природным" в природе и „акцидентальным" в ней

же – более или менее относительна. Но мы решимся все же усмотреть эту гра-

ницу повсюду там, где к необходимому добавляется случайное и где исходная,

наличная варьета бесконечно возрастает за счет внутривидовых, единичных из-

менений.

Бесконечное дробление физических движений, оттенки основного цвето-

вого тона (скажем, зеленого при разном освещении), всякие вариации телесных

поз, мышечных напряжений, складывающиеся в слова комбинации речевых зву-

ков (вокабул), короче, все событийное, разовое, казусное – и, стало быть, соста-

вляющее реальное бытие природного вот здесь и сейчас, так и этак, вся полнота

единичного и особенного разнообразия – относится в мировосприятии Лео-

нардо к области „акцидентального", слова настолько емкого, что лучше оставить

его без перевода.

Толкование „акцидентального" у Леонардо как сферы, в которой исходная

природность разворачивается в конкретное богатство вариаций, отклонений, во-

обще всего производного, и в частности человеческих „изобретений", – под-

тверждается рассуждениями во фрагменте о „вокабулах" и о том, почему алхи-

мики не смогли создать золото (см. об этом фрагменте подробней ниже, в

специальном разделе). „Простые" вещества вроде металлов способна создавать

только природа, но не люди. Зато „природа не меняет обычных видов создан-

ных ею вещей, как меняются со временем вещи, создаваемые человеком". В

природе может быть лишь то, что в ней уже есть. Человек же „из таких про-

стых [вещей] производит бесконечные сочетания"

47

. Хотя Леонардо здесь не

употребляет термина „акцидентальное", совершенно ясно, что изобретения лю-

дей акцидентальны по отношению к данному природой. Все искусное (или ис-

кусственное, эти смысловые оттенки не различались!) – конечно, акциден-

тально. Но отсюда нельзя заключить, что определение обратимо, то есть что

акцидентальное непременно сотворено человеком. Впрочем, только в Новое

время „искусность" стала исключительно человеческой. Для Возрождения же и

для Леонардо есть искусность людей и есть „искусность природы", причем ни

выражение artifizoisa natura, ни обозначение человеческих творений как „вто-

рой природы" (una seconda natura) не должны быть ни в коем случае понима-

емы метафорически, как это привычно для нашего слуха.

Хотя Леонардо заимствовал понятие „акциденции" из перипатетической фи-

лософской традиции, оно приобрело у него весьма оригинальный и уж никак не

схоластический вид. Прежде всего, покрывая всякое физическое движение, все

меняющееся и случайное, все единичные особенности, характерность человече-

ских лиц, поз и жестов, цветовые рефлексы и т. д., „акцидентальное" играет у

Леонардо роль универсального источника и онтологического оправдания разно-

образия. Далее, поскольку более всего в мире Леонардо привлекало именно раз-

нообразие, схоластическая иерархия „сущностных" и „акцидентальных" призна-

ков переворачивается и рушится. Именно акциденции – наиболее сущностное

определение бытия, во всяком случае, это то скрытое в нем „разумное основа-

ние", в котором Леонардо особенно заинтересован в качестве живописца. Ибо

„глаз... тем превосходит природу, что простые природные вещи конечны, а

произведения, выполненные руками по приказу глаза, бесконечны, как это до-

казывает живописец выдумкой бесконечных форм животных и трав, деревьев и

местностей" (И. Пр., № 472; TP, 28). Природная варьета не просто изображается,

Фрагмент против начетчиков. Понятие „акцидентального" ■

269

но заново создается. Ее даже превосходит варьета живописная. Ведь живопись

„занимается не только творениями природы, но и бесконечно многим, чего при-

рода никогда не создавала" (И. Пр., № 457; TP, 27). „Живописец спорит и сорев-

нуется с природой" (И. Пр., № 488) именно на почве акцидентального.

Вернемся теперь к отрывку о начетчиках.

Леонардо противопоставляет тех, кто, подобно ему, изобретает – и тех, кто

лишь подражает и повторяет за изобретателями. Первые сходны с предметом,

вторые – с отражением в зеркале. Предмет отличается от отражения первично-

стью и необходимостью; отражение, напротив, производно и случайно. Люди

для Леонардо часть природы, отчего они и должны учиться у нее и сообразовы-

ваться с нею. Но люди включены в природу иначе, чем животные. Они не берут

у природы готовое, не довольствуются „простыми природными вещами", они –

„изобретают". Человеческие изобретения – особый род акцидентального, по-

скольку они необязательны для природы, производны от ее необходимых ком-

понентов и условий. Но ведь и сама природа „искусна", и то, что в ней „при-

родно" по отношению к человеческим акциденциям, вместе с тем „акциден-

тально" по отношению к ее собственным исходным основаниям. Словом, если

природа порождает огромное разнообразие (конечное лишь по числу видов

природных вещей, но бесконечное, если учесть единичные вещи, движения и

пр.), если природа рассматривается в своем величайшем и чудесном творческом

качестве, – то понятно, что в этом плане человек наиболее природное существо.

Он „одет только в акцидентальное", в производное, но тем самым суверенно

производит себя как человека. Он „мало зависит от природы", но тем самым

предстает как специфическая природа. Искусность, изобретенность, сделан-

ность, вторичность, акцидентальность человеческого мира – для Леонардо приз-

нак достоинства и... первичности по сравнению с животными или с „декламато-

рами и трубачами". „Трубачи", начетчики вовсе не одеты в акцидентальное и не

лишены природного, ведь Леонардо уподобляет их скоту, разве к скоту подхо-

дят такие определения? Начетчики природны на животный лад, а „изобрета-

тели" – на человеческий. Начетчики не наделены акцидентальными свойствами

по-настоящему, вот в чем беда, а не в том, что они наделены только ими. Их ис-

кусность слишком зависима, подражательна, животна, природна; их природ-

ность слишком пассивна, лишена творческой искусности. Леонардо, таким об-

разом, осуждает в „декламаторах" не искусственность, а недостаток искусствен-

ности, близкий к грубой, скотской природности. Высшая же верность природе

состоит именно в искусности, в „изобретательности". Нетрудно заметить, что

это воззрение чрезвычайно показательно вообще для ренессансного гуманизма.

„Если я и не умею читать (античных. – Л. Б.) авторов так же хорошо, как

они, то ведь куда более высоко и достойно читать из опыта и опираться на него,

учителя их учителей. Они же, надутые и важные, разодетые и украшенные не

своими, а чужими усилиями, не признают за мной мои собственные труды, и

если они будут презирать меня, изобретателя, то насколько же больше могут

быть хулимы они, не изобретатели, а трубачи и декламаторы чужих трудов"

(Scr. lett., р. 147).