Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

15")

чувства стыда, тот не человек; в ком нет чувст-

ва самоотверженности, тот не человек; в ком

нет чувства различия хорошего и плохого, тот

не человек. Чувство сострадания — начало чело-

вечности; чувство стыда — начало должного;

чувство самоотверженности — начало дисцип-

линированности: чувство хорошего и плохого —

начало ума» (гл. «Гунсунь Чоу», ч. I).

Все эти свойства, заложенные в самой приро-

де человека, убеждают, как считает Мэн-цзы, в

юм, что природа эта в своей основе добра.

Это положение об изначальном добре челове-

ческой природы представляет другой вклад в

доктрину конфуцианства, сделанный Мэн-цзы.

Правда, оно не было столь же безоговорочно

принято в дальнейшем, как положение о чувст-

ве «должного», соединенного с чувством «чело-

вечности».

Мэн-цзы довольно долгое время провел при

дворе Сюань-вана, правителя царства Ци.

В книге «Мэн-цзы» приведены многие из его бе-

сед с этим правителем. Вот одна из них, харак-

терная для манеры Мэн-цзы вести разговор.

«Мэн-цзы, обратившись к цискому Сюань-вану,

сказал: „Представьте себе, государь, что один из

ваших сановников отправился путешествовать в

страну Чу, поручив жену и детей заботам дру-

га; когда же вернулся, обнаружил, что его друг

морил их голодом и холодом. Как он должен бы

поступить с ним?" — „Прекратить с ним друж-

бу!" — ответил царь. Мэн-цзы продолжал:

„А когда судья не умеет руководить своими

подчиненными, как быть с ним?" — „Отставить

его!

44

— сказал царь. „А когда вся страна никак

не управляется, как нужно? Как быть с

этим?

44

— продолжал Мэн-цзы. Царь посмотрел

направо и налево и повел разговор о другом»

(«Лян Хуэй-ван», ч. II).

Разговор весьма смелый и по тону, и по со-

держанию. Но тон этот характерен для Мэн-

цзы да и вообще для многих общественных дея-

телей того времени. Это уже не тон Конфуция.

Во времена Конфуция, т. е. еще за 100 лет до

Мэн-цзы, весьма ценилось положение человека

в общественной иерархии. Высшее положение в

ней занимали, разумеется, правители отдельных

царств; официальным их титулом был гун

(князь), но сами они себя называли обычно

ванами (царями), т. е. тем же титулом, который

принадлежал правителям Чжоуского дома. За

Гунами шли цины — представители старинной

знати, занимавшие обычно и высшие посты в

правительственном аппарате. Далее шли дафу

(«великие мужи»)—высший слой должност-

ных лиц, за которыми следовали ши — рядовые

«служилые люди». Все эти группы составляли

класс правящих, класс управляемых составляли

шужэнь (простой народ).

Мэн-цзы придерживался другой точки зре-

ния: «Есть звания, идущие от людей, и есть зва-

ния, идущие от Неба [...] быть носителем челове-

чности, должного, радоваться добру и не знать

в этом всем устали — вот это есть звание от

Неба. А гун, цин, дафу — все это звания от лю-

дей» (гл. «Гао-цзы», ч. I). Добавим к этому

только то, что выражение «звание, полученное

от Неба» на языке того времени равнозначно

нашему «полученное от природы».

Приведем далее и такие слова Мэн-цзы:

«Цзэн-цзы [один из выдающихся учеников Кон-

фуция] [...] Он был простым должностным лицом,

но не сгибал своих колен перед ванами и хоу

[князьями] своего времени. Богатство правите-

лей царств Цзинь и Чу [...] Приобрести такое

нам трудно, но оно не производит на нас впе-

чатления. Если бы правители Цзинь и Чу стали

бы величаться перед нами этим своим богатст-

вом, мы противопоставили бы им человечность,

которую мы культивируем в себе; если бы они

захотели поразить нас своею знатностью, мы

противопоставили бы им чувство должного, ко-

торое мы культивируем в себе» (гл. «Гунсунь

Чоу», ч. II).

И еще одно высказывание: «Правитель, кото-

рый думает свершить великое дело, с почтением

относится к людям высокого ума среди своих

слуг. Когда они нужны для чего-нибудь, он не

вызывает их к себе, а сам идет к ним и сове-

щается с ними. У умного правителя такие слуги

всегда есть. Если же в уважении к человече-

скому достоинству, в любви к правильному

Пути он не таков, ему не свершить великие

дела» (гл. «Гунсунь Чоу», ч. II). Во времена

Конфуция еще так не думали, но во времена

Мэн-цзы лучшие умы страны думали именно

так.

Впрочем, о большой перемене умонастроений

в обществе того времени свидетельствуют и дру-

гие факты, совершенно иного характера, упо-

минаемые в той же книге «Мэн-цзы». Так, в

одном месте Мэн-цзы говорит о некоем Бэй-

гун Ю: «Он исполнен мужества, не сгибается ни

перед кем, не опускает глаза ни перед кем.

Если он хоть на волосок оказывается оскорблен-

ным кем-нибудь, он чувствует себя так, как буд-

то бы его при всем народе исхлестали бичом.

Для него все одинаковы: простой человек в

своей хижине, государь с 10 000 боевых колес-

ниц. Если кто-нибудь скажет дурное про него,

то — будь это хоть сам государь с 10 000 боевых

колесниц — он не остановится, пока не отом-

стит. Убить государя с 10 000 боевых колесниц

и убить какого-нибудь простолюдина для него-

все равно...» (гл. «Гунсунь Чоу», I). Да, сто

лет назад не сгибаться перед правителями по-

зволял себе только такой избранный, как Цзэн-

476

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

цзи, во времена же Мэн-цэн — и такой просто-

людин, как Бэйгун Ю.

Впрочем, кто же он, этот Бэйгун Ю? В Китае

таких людей называли жэнься: этим словом

обозначали «народных рыцарей», бесстрашных

защитников угнетенных. Если угодно, они на-

поминают тех, кого в европейской литературе

называют «благородными разбойниками».

Упоминание о таких персонажах в книге

«Мэн-цзы» говорит об очень многом. В связи с

этим обратим внимание еще на одно свидетель-

ство Мэн-цзы: «У Цзоу и Jly (т. е. в двух не-

больших царствах) произошло столкновение.

Му-гун (правитель царства Лу), обращаясь к

Мэн-цзы, сказал: „У меня убиты тридцать три

моих начальника, из народа же никто не постра-

дал. Наказать их — всех не перенакажешь, а не

наказать можно ли? Ведь они со злорадством

смотрели на своих начальников и не спасли их.

Что тут делать?" Мэн-цзы ответил: „В неблаго-

получном году во время голода старые и немощ-

ные из вашего народа умирали в канавах и

рвах, а молодые и крепкие тысячами разбреда-

лись в разные стороны, ваши же амбары были

полны хлеба, склады завалены всяким добром,

и никто из ваших слуг не сказал вам об этом!

Это значит, что они возгордились и не обращали

внимания на народ. Цзэн-цзы когда-то говорил:

„Берегитесь! Берегитесь! Что исходит от вас, то

к вам и возвращается". Получилось так, что на-

род сквитался с вами. Государь, не вините его!

Если государством будут править на основе че-

ловечности, то и народ будет чтить своего пра-

вителя и умирать за его начальников» (гл. «Лян

Хуэй-ван», ч. И). Следовательно, привлечь к

себе сердце народа правитель может только од-

ним путем — «человечным» правлением. Что

же такое это «человечное» правление?

«Даже человек с таким хорошим зрением, как

Ли-лоу, даже такой искусный мастер, как Гун-

шу-цзы, не смогут очертить прямоугольник или

окружность, не прибегая к инструменту — уг-

ломеру и циркулю. Даже человек с таким хоро-

шим слухом, как Ши Куан, не сможет настро-

ить пять тонов, не обращясь к «шести трубоч-

кам» [к камертону]. Даже Яо и Шунь не могли

бы мирно управлять Поднебесной, если бы не

действовали путем человечного правления. А в

настоящее время о человечности слышат, но

благ от нее не видят. Если в связи с этим не

становятся образцом для последующих поколе-

ний, то именно потому, что не следуют Пути

древних Царей» (гл. «Ли-лоу», ч. I).

Итак, для правителей требуется образец. Об-

разец этот существует: его создали «древние

цари», Яо, Шунь и другие прославленные уже

Конфуцием правители глубокой Древности —

конфуцианского «золотого века».

В сущности, доктрина управления, формули-

руемая как следование «пути древних царей»,

была основана на принципе известного регули-

рования действий правителя: он должен был

следовать определенному «пути», а это означа-

ло, что он не мог руководствоваться своим про-

изволом. Однако и тут можно было бы найти ла-

зейку для произвола: соответствующим образом

истолковать этот самый «путь древних царей».

Но сам он «толковать» не мог: для этого суще-

ствовали «учителя», вроде Конфуция или того

же Мэн-цзы; только они могли предложить

«правильное» понимание «пути древних царей»,

т. е. на деле подсказать образ правления, кото-

рый казался им наилучшим.

И Мэн-цзы указывает государю этот путь:

«Если правитель будет следовать политике че-

ловечности, те, кто хотят служить чиновниками,

будут стремиться на службу к пему; простой

народ всей Поднебесной будет стремиться обра-

батывать его поля; торговцы со всей Поднебес-

ной будут стремиться обезопасить свои товары

под его властью; путники во всей Поднебесной

будут стремиться ходить по его дорогам; все

те, кто таит обиду на своего государя, придут

к нему со своими жалобами. И кто сможет вос-

препятствовать этому?» (гл. «Ляп Хуэй-ван»,

ч. I). «Настоящий правитель должен быть для

народа отцом и матерью»; «Если он, как отец и

мать народа, будет осуществлять человечное

правление, будет печься о народе, кто сможет

ему противостоять? Он неминуемо объединит

всю Поднебесную» (гл. «Лян Хуэй-ван», ч. I).

Таков политический символ веры Мэн-цзы.

Не следует эту веру идеализировать. «Человеч-

ность» в понимании Мэн-цзы была не целью го-

сударственного управления, а лишь наилучшим

инструментом, прагматическим средством в ру-

ках правителя, с помощью которого он должен

«привлечь к себе сердце народа», заставить на-

род «чтить своего правителя и умирать за его

начальников». В свою очередь, «человечный»

правитель, объединив вокруг себя народ, более

чем кто другой способен содействовать и объе-

динению Китая в одном государстве — основной

тенденции эпохи, чутко уловленной Мэн-цзы.

Позднейшие конфуцианцы, когда объединение

страны уже произошло и конфуцианство стало

государственной идеологией (II—I вв. до н. э.),

слегка изменили акценты в доктрине Мэн-цзы:

уже не народ, а правитель был признан основой

государства. И вместе с этим решительно по-

блекла та гуманистическая окраска, которая в

свое время была свойственна учениям Мэн-цзы

и отчасти самого Конфуция. Так рисовался ему

путь объединения Китая в одном государстве.

Так отразилась в книге «Мэн-цзы» основная

тенденция истории.

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

177

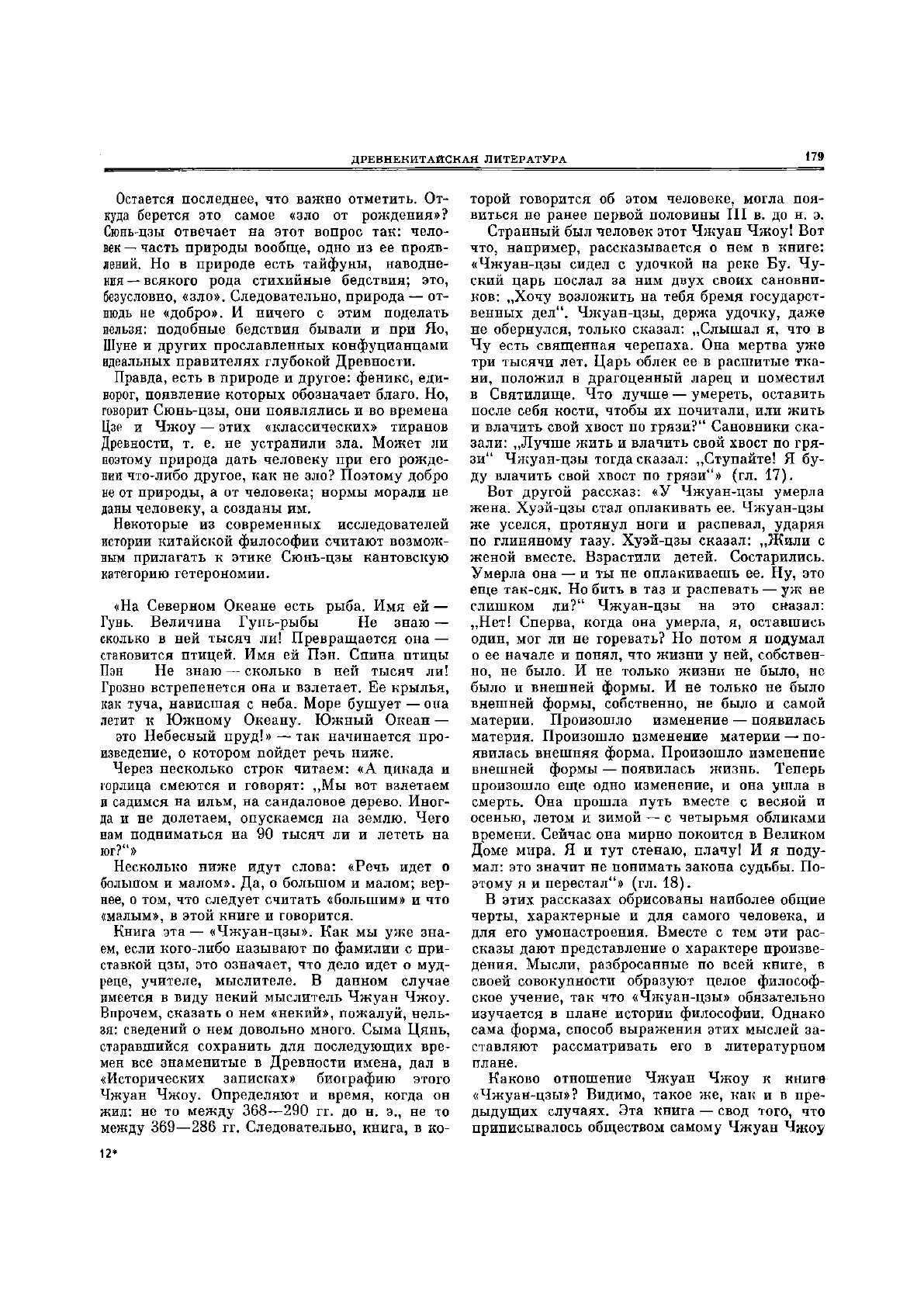

Страж ворот. Ханьский рельеф на камне

Оттиск. II в. до н. э.— II в. н. э.

Даже чрезвычайно краткое изложение книги

«Мэн-цзы» дает представление о ней как о ли-

тературном произведении. В известной нам ре-

дакции она распадается на семь больших раз-

делов, каждый из которых состоит еще из двух

частей, так сказать «глав». По этим разделам

распределены беседы Мэн-цзы с определенными

лицами или некоторым кругом лиц. Разумеется,

главное в произведении — мысли на самые раз-

ные, но актуальные для своего времени темы.

Но это все же не трактат: никакого системати-

ческого изложения каких-либо взглядов, ника-

кого «академизма» в авторском отношении к

ним. Мэн-цзы сказал, что каждому человеку

свойственно чувство неравнодушия к другому,

буквально даже не «чувство», а «сердце». Это в

полной мере можно приложить к нему самому:

все, о чем бы он ни говорил, проникнуто имен-

но таким «чувством неравнодушия» к людям,

их жизни, к своей стране, ее судьбам. Книга

«Мэн-цзы» — страстная публицистика, и Мэн-

цзы —

ее герой, представленный мыслителем

весьма широкого плана. Он, как бы мы сейчас

сказали, и психолог, и социолог, и экономист, и

политик, и общественный деятель, притом того

типа, который был для его времени особенно ха-

рактерен: проповедник, с одной стороны, и на-

ставник, учитель — с другой.

Как он подан в этой книге? Через беседы, ко-

торые он ведет с разными лицами, преимущест-

венно с правителями, через высказывания. Бе-

седы эти и простые — обмен репликами, и по-

лемические — наступление на собеседника. Вы-

сказывания — то краткие изречения, афоризмы,

то пространные изложения определенных кон-

цепций с обширными ссылками на исторические

факты.

Напомним, что книга начинается словами

Мэн-цзы: «Царь! Зачем говорить о пользе? Ведь

есть только человеческое и должное». Напом-

ним, что «человеческое» в соединении с «долж-

ным» было самым дорогим для него. Всю жизнь

он отдал разъяснению этого людям и считал, что

принципы эти идут от самого Конфуция.

Сыма Цянь, о котором не раз упоминалось

выше, оставил «жизнеописание» Мэн-цзы. Оно

дано, однако, не изолированно, оно соединено с

«жизнеописанием» другого деятеля Древно-

сти — Сюнь-цзы.

В разделе «Жизнеописания» («Лечжуань»)

своих «Исторических записок» Сыма Цянь как

бы предваряет своего далекого собрата — Плу-

тарха, давшего нам, как известно, не просто би-

ографии выдающихся людей Древности, но био-

графии «сравнительные», сопоставляя одну

биографию с другой. Сыма Цянь делает несколь-

История всемирной литературы, т. 1

178

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

ко иначе: он не сопоставляет, а противопостав-

ляет. Биографию Мэн-цзы Сыма Цянь поместил

рядом с биографией Сюнь-цзы. Это означает,

что эти люди в чем-то противоположны друг

другу.

И действительно, если главное, на чем основа-

на вся система взглядов Мэн-цзы — а так как

он был человеком дела, следовательно, и его

деятельность,— состояло в убеждении, что чело-

веческая природа добра, то Сюнь-цзы придер-

живался противоположного убеждения, а имен-

но, что природа человеческая — зло.

Сюнь-цзы — мыслитель иного склада, чем

Мэн-цзы, и книга «Сюнь-цзы», о которой далее

пойдет речь, совсем иная, чем «Мэн-цзы».

Несколько слов о ее авторе — тут, пожалуй,

допустимо сказать именно так, об авторе. Сюнь-

цзы, разумеется, его почетное именование, в

жизни он — Сюнь Куан. В источниках часто на-

зывают его и «Сюнь-цин» — «министр Сюнь»,

так как он одно время занимал высокий пост в

Ланьлине, небольшом владении одного из

царств. Известно также, что некоторое время

он провел в столице Циского царства и принад-

лежал к ученому сообществу «Цзися». Уже из

этого видно, что Сюнь-цзы был одним из тех

«учителей мудрости», которые переходили от

правителя к правителю в надежде привить

кому-нибудь из пих свои политические взгляды.

О времени его жизни существуют различные

версии, наиболее устойчивая — 298—238 гг.

до н. э.

Книга «Сюнь-цзы», дошедшая до нас в ре-

дакции Лю Сяна, филолога I в. до н. э., состоит

из 32 частей, распределенных по 20 разделам.

Каждая часть представляет собой вполне закон-

ченное и самостоятельное целое. Приведем неко-

торые заголовки этих частей: «О занятии нау-

кой» (8), «О царской власти» (9), «О богатстве

государства» (10), «О пути правителя» (12),

«Об общественных нормах» (19), «О музыке»

(20), «О зле человеческой природы» (23) и т. д.

Книга «Сюнь-цзы» представляет, в сущности,

собрание трактатов на различные темы: тут и

этика, и экономика, и политика, и даже эстети-

ка (трактат «О музыке»), а в ряде трактатов

(22, 27 и др.) излагаются некоторые положения

логики.

Для историка литературы, разумеется, преж-

де всего важен факт появления новой литера-

турной формы — тематического трактата. Это

уже совсем другое, чем форма «Мэн-цзы»; тут

нет особого «героя», вообще действующих лиц,

нет ситуации, т. е. тех элементов, которые вно-

сили бы человекоописательный и повествова-

тельный элемент; нет эмоций, с которыми по-

даются те или иные суждения, т. е: нет того,

что придает изложению публицистический па-

фос. Но, с другой стороны, тут нет и оконча-

тельного разрыва со столь характерной для ди-

дактических произведений того времени фор-

мой вопрос—ответ. Впрочем, в ряде случаев

вопрос — просто способ назвать тему трактата.

Например, трактат «О царской власти» начина-

ется так: «Позвольте спросить: как осуществля-

ется правление государством?» Все последую-

щее составляет как бы пространный ответ на

этот вопрос.

Мы уже говорили, что одна из важнейших

идей Сюнь-цзы — убеждение, что природа чело-

веческая от рождения — зло. Добро существует,

но оно не нечто прирожденное, а приобретенное,

не естественное, а «сделанное самим челове-

ком».

Сюнь-цзы считает, что человеку присуще

острое чувство своего интереса, свойствен, так

сказать, органический эгоизм, а такой эгоизм

—

источник зла: он рождает зависть, вражду, а

они влекут за собой насилия, преступления. Ко-

нечно, примириться с этим Сюнь-цзы не может

и поэтому ищет путей к преодолению зла в че-

ловеке, а затем и во всем обществе. Почву для

борьбы со злом Сюнь-цзы видит в обществен-

ном качестве человеческой природы. Если бы

Сюнь-цзы знал Аристотеля, кстати близкого ему

по характеру учености мыслителя другой Древ-

ности, он мог бы тоже сказать: «Человек

—

жи-

вотное общественное». И вот это общественное

начало в человеке и ведет к преодолению при-

сущего ему от природы зла.

Чем же общество, членом которого каждый

человек является, влияет на него? Своими зако-

нами — теми, которые создаются самим общест-

венным существованием. Сюнь-цзы обозначает

такие законы словом ли, которое выше мы пере-

давали словами «общественная норма», «норма

обычного права». Однако, если бы только к это-

му сводилось все дело, Сюнь-цзы мало отличался

бы от Конфуция и Мэн-цзы, у которых ли так-

же носит признаки категорий обычного права,

во многом идущих еще от времен родового, пат-

риархального строя. У Сюнь-цзы, в отличие от

его предшественников, в состав этих норм вхо-

дят три вида общественных установлений: го-

сударственный строй, социальный статут, мо-

ральный кодекс. Эти установления, т. е. нечто

«сделанное человеком», и сделанное при этом в

силу необходимости в соответствии с требова-

ниями его общественной природы, и создают

условия для «превращения природы» (хуа

син), как говорит Сюнь-цзы, иначе — для обра-

щения присущего человеку зла в добро. Таким

образом, получается, что человек, собственно,

становится человеком лишь тогда, когда он вы-

ступает как существо общественное, без этого

он просто один из видов животных.

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

179

Остается последнее, что важно отметить. От-

куда берется это самое «зло от рождения»?

Сюнь-цзы отвечает на этот вопрос так: чело-

век

—

часть природы вообще, одно из ее прояв-

лений. Но в природе есть тайфуны, наводне-

ния —

всякого рода стихийные бедствия; это,

безусловно, «зло». Следовательно, природа — от-

нюдь не «добро». И ничего с этим поделать

нельзя: подобные бедствия бывали и при Яо,

Шуне и других прославленных конфуцианцами

идеальных правителях глубокой Древности.

Правда, есть в природе и другое: феникс, еди-

норог, появление которых обозначает благо. Но,

говорит Сюнь-цзы, они появлялись и во времена

Цзе и Чжоу — этих «классических» тиранов

Древности, т. е. не устранили зла. Может ли

поэтому природа дать человеку при его рожде-

нии что-либо другое, как не зло? Поэтому добро

не от природы, а от человека; нормы морали не

даны человеку, а созданы им.

Некоторые из современных исследователей

истории китайской философии считают возмож-

ным прилагать к этике Сюнь-цзы кантовскую

категорию гетерономии.

«На Северном Океане есть рыба. Имя ей —

Гунь. Величина Гуиь-рыбы Не знаю —

сколько в ней тысяч ли! Превращается она —

становится птицей. Имя ей Пэн. Спина птицы

Пэн Не знаю — сколько в ней тысяч ли!

Грозно встрепенется она и взлетает. Ее крылья,

как туча, нависшая с неба. Море бушует — она

летит к Южному Океану. Южный Океан —

это Небесный пруд!» — так начинается про-

изведение, о котором пойдет речь ниже.

Через несколько строк читаем: «А цикада и

горлица смеются и говорят: „Мы вот взлетаем

и садимся на ильм, на сандаловое дерево. Иног-

да и не долетаем, опускаемся на землю. Чего

нам подниматься на 90 тысяч ли и лететь на

юг?"»

Несколько ниже идут слова: «Речь идет о

большом и малом». Да, о большом и малом; вер-

нее, о том, что следует считать «большим» и что

«малым», в этой книге и говорится.

Книга эта — «Чжуан-цзы». Как мы уже зна-

ем, если кого-либо называют по фамилии с при-

ставкой цзы, это означает, что дело идет о муд-

реце, учителе, мыслителе. В данном случае

имеется в виду некий мыслитель Чжуан Чжоу.

Впрочем, сказать о нем «некий», пожалуй, нель-

зя: сведений о нем довольно много. Сыма Цянь,

старавшийся сохранить для последующих вре-

мен все знаменитые в Древности имена, дал в

«Исторических записках» биографию этого

Чжуан Чжоу. Определяют и время, когда он

жил: не то между 368—290 гг. до н. э., не то

между 369—286 гг. Следовательно, книга, в ко-

торой говорится об этом человеке, могла поя-

виться не ранее первой половины III в. до н. э.

Странный был человек этот Чжуан Чжоу! Вот

что, например, рассказывается о нем в книге:

«Чжуан-цзы сидел с удочкой на реке Бу. Чу-

ский царь послал за ним двух своих сановни-

ков: „Хочу возложить на тебя бремя государст-

венных дел". Чжуан-цзы, держа удочку, даже

не обернулся, только сказал: „Слышал я, что в

Чу есть священная черепаха. Она мертва уже

три тысячи лет. Царь облек ее в расшитые тка-

ни, положил в драгоценный ларец и поместил

в Святилище. Что лучше — умереть, оставить

после себя кости, чтобы их почитали, или жить

и влачить свой хвост по грязи?" Сановники ска-

зали: „Лучше жить и влачить свой хвост по гря-

зи

44

Чжуан-цзы тогда сказал: „Ступайте! Я бу-

ду влачить свой хвост по грязи"» (гл. 17).

Вот другой рассказ: «У Чжуан-цзы умерла

жена. Хуэй-цзы стал оплакивать ее. Чжуан-цзы

же уселся, протянул ноги и распевал, ударяя

по глиняному тазу. Хуэй-цзы сказал: „Жили с

женой вместе. Взрастили детей. Состарились.

Умерла она — и ты не оплакиваешь ее. Ну, это

еще так-сяк. Но бить в таз и распевать — уя^ не

слишком ли?" Чжуан-цзы на это сказал:

„Нет! Сперва, когда она умерла, я, оставшись

один, мог ли не горевать? Но потом я подумал

о ее начале и понял, что жизни у ней, собствен-

но, не было. И не только жизни не было, не

было и внешней формы. И не только не было

внешней формы, собственно, не было и самой

материи. Произошло изменение — появилась

материя. Произошло изменение материи — по-

явилась внешняя форма. Произошло изменение

внешней формы — появилась жизнь. Теперь

произошло еще одно изменение, и она ушла в

смерть. Она прошла путь вместе с весной и

осенью, летом и зимой — с четырьмя обликами

времени. Сейчас она мирно покоится в Великом

Доме мира. Я и тут стенаю, плачу! И я поду-

мал: это значит не понимать закона судьбы. По-

этому я и перестал"» (гл. 18).

В этих рассказах обрисованы наиболее общие

черты, характерные и для самого человека, и

для его умонастроения. Вместе с тем эти рас-

сказы дают представление о характере произве-

дения. Мысли, разбросанные по всей книге, в

своей совокупности образуют целое философ-

ское учение, так что «Чжуан-цзы» обязательно

изучается в плане истории философии. Однако

сама форма, способ выражения этих мыслей за-

ставляют рассматривать его в литературном

плане.

Каково отношение Чжуан Чжоу к книге

«Чжуан-цзы»? Видимо, такое же, как и в пре-

дыдущих случаях. Эта книга — свод того, что

приписывалось обществом самому Чжуан Чжоу

10*

180

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

или считалось связанным с ним. Конечно, свод

этот сделал кто-то из учеников и последовате-

лей мыслителя. Вероятно даже, что текст, кото-

рым мы располагаем, дело рук нескольких чело-

век, живших в разное время. Уверенно можно

только сказать, что произведение это по самому

своему духу принадлежит именно той эпохе,

к которой относят жизнь Чжуан Чжоу.

«Чжуан-цзы» — произведение не повество-

вательное. Если в книге «Мэн-цзы», излагающей

концепции Мэн Кэ, все же присутствует пове-

ствование о делах, скитаниях этого неуемного

спорщика, то в «Чжуан-цзы» такой основы нет;

все сводится к изложению определенной систе-

мы идей. Но изложение это организуется раз-

ными средствами и весьма своеобразно.

Вот, например, как подается концепция —

«полезное есть бесполезное» — одна из важней-

ших в учении Чжуан-цзы: «Пушистая лисица,

пятнистый барс Жить в лесу на горах, зале-

гать в норах на склонах — таков их обычай.

Ночью выходить, днем лежать — такова их за-

поведь. Чувствовать голод и жажду, пробирать-

ся к рекам и озерам, добывать себе пищу — так

положено им. И все же им не избавиться от се-

тей и капканов. В чем их вина? Их беда — их

шкуры» (гл. 20).

«Урод Шу Подбородок у него закрывает

пупок. Плечи поднимаются выше макушки. Пу-

чок волос на голове торчит прямо в небо. Внут-

ренние органы все собрались в груди. Ляжки

идут прямо от ребер. Он работает иглой, стира-

ет белье, и ему есть, чем набить себе рот; он

провеивает и очищает зерно, и ему есть, чем на-

кормить десять человек. Когда власти произво-

дят набор солдат, этот урод спокойно толкается

среди них; когда объявляют общую повинность,

его, калеку, на работу не берут. А когда разда-

ют зерно немощным, он получает целых три

меры, да еще — десять вязанок хвороста»

(гл.4).

Итак, служба в войске — бедствие; отбывание

рабочей повинности — бедствие. И обрекает че-

ловека на такие бедствия то, что ценится: здо-

ровье, сила. Это повторяется и в мире живот-

ных: причиной гибели лисиц и барсов служат

их красивые шкуры. Словом, по-настоящему по-

лезно бесполезное.

Эта мысль распространяется и на духовные

качества человека, на общественные отношения.

Вспомним рассказ, как отверг Чжуан-цзы пред-

ложение царя стать его министром; что побуди-

ло царя предложить Чжуан-цзы такой пост?

Слава о его уме. Следовательно, к числу отрица-

тельных явлений принадлежит и ум, знание:

«Природные свойства человека идут в ход ради

славы; знания приобретаются из-за соперниче-

ства. Они зло, и прибегать к ним нельзя»

(гл. 4). Впрочем, по мнению Чжуан-цзы, ум,

знание вообще не могут ничего человеку дать:

«Кто хочет уберечься от грабителей, взламы-

вающих сундуки, шарящих по мешкам, вскры-

вающих шкафы, тот обвязывает все веревками,

запирает на засовы и замки. Такого человека в

свете называют умным. Но вот приходит боль-

шой грабитель и взваливает шкаф на спину,

сует сундук под мышку, вешает мешки на коро-

мысло и уходит, боясь только того, как бы ве-

ревки и замки не оказались недостаточно на-

дежными. Так и выходит, что тот, кого называ-

ли умным, только готовил добро для большого

грабителя» (гл. 10).

Свое отношение к уму, знаниям человека

Чжуан-цзы распространяет и на его моральные

качества, в их числе более всего на то, что Мэп-

цзы ставил в основу всего,— на чувства чело-

вечности и должного. Чжуан-цзы так поясняет

свою мысль: «Когда рыбы всячески стараются

помочь друг другу? Когда речка, в которой они

водятся, пересохла и они оказались на сухой

земле. Тут они начинают дышать друг на друга,

чтобы влагою своего дыхания поддержать

жизнь в другом; начинают брызгать друг на

друга слюною, чтобы дать необходимую влагу.

Но если бы они были в воде, они и не помышля-

ли бы друг о друге» (гл. 14). Следовательно,

«человечность» и «долг» появляются лишь тог-

да, когда что-либо неблагополучно, но устра-

нить это неблагополучие люди не в состоянии.

Таким образом, неустанно говорить о них вред-

но, так как этим внимание людей направляется

на то, на что направлять внимание не следует.

Чжуан-цзы издевается над конфуцианскими

проповедниками «человечности» и «долга». Он

вспоминает про Чжэ, известного разбойника,

грабителя. «У разбойника Чжэ спросили: „Есть

ли свой Путь и у грабителей?" Чжэ ответил:

„Разве для того, чтобы идти, не должен сущест-

вовать путь? Для того, чтобы сообразить, что в

таком-то доме есть богатое имущество, нужен

ум. Для того, чтобы понять, можно ли идти на

грабеж или нет, нужно знание. Для того, чтобы

войти в этот дом первым, нужно мужество. Для

того, чтобы разделить добычу между всеми по-

ровну, нужно чувство человечности. Никогда

еще не бывало, чтобы кто-нибудь в Поднебесной

мог совершить большой грабеж, не обладая эти-

ми пятью свойствами"» (гл. 10).

Отвергнув, таким образом, нравственные на-

чала, столь прославляемые Конфуцием и Мэн-

цзы, Чжуан-цзы ополчается и на так называе-

мых «совершенных» (шэнжэнь), т. е. тех «со-

вершенно мудрых» людей, которых Конфуций

и его последователи возвели в ранг идеальных

личностей. Если прогнать всех этих «совершен-

ных», а разбойников оставить в покое, тогда

182

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

цзы пододвинул к себе череп, положил себе под

голову, улегся и заснул. Ночью череп явился

ему во сне и сказал: «Ты говорил, как пусто-

слов! То, о чем ты говорил, бремя живых. Для

мертвых ничего этого не существует. Хочешь

ли ты выслушать то, что тебе скажет мерт-

вый?» — «Хочу!» — ответил Чжуан-цзы. Череп

сказал: «Для мертвого нет наверху царя, вни-

зу — слуг. Нет для него течения времени. Вес-

на и осень для него — сами Небо—Земля. По-

этому радости самого царя, «обращенного к

югу», не могут быть выше этих радостей». Чжу-

ан-цзы недоверчиво спросил: «Ну, а если бы я

сказал Ведающему судьбами, чтобы он создал

для тебя вещественную форму, сделал бы для

тебя кости и мясо, жилы и кожу, вернул бы

тебе отца и мать, жену и детей, друзей по селе-

нию, захотел бы ты всего этого?» Череп скорчил

гримасу и сказал: «Могу ли я отказаться от

царственного счастья и снова взвалить на себя

человеческие тяготы?» (гл. 18).

Так рисует Чжуан-цзы то, что считает под-

линно «большим», и то, что считает «малым»,—

то, что он дал в образе могучей птицы Пэн, в

безудержном полете стремящейся к беспредель-

ности — к необъятному «Южному Океану», и

в образе маленькой пичужки, могущей только

взлетать на кустик. Но что такое этот полет

птицы Пэн? Чжуан-цзы определяет его слож-

ным выражением сяояою, которое в обиходном

языке, возможно, применялось в смысле безза-

ботного скитания по белу свету, переносно — в

смысле беззаботного легкого скольжения по

жизни. У Чжуан-цзы оно приобретает смысл

безудержной свободы человеческого духа, не

отягченного ни заботами, ни печалями, ни ра-

достью — ничем.

Мэн-цзы и Сюнь-цзы, с одной стороны, Ле-

цзы и Чжуан-цзы, с другой — заканчивают

оформление двух направлений общественной

мысли древнего Китая. Одно из них обычно

обозначается словом «конфуцианство», дру-

гое — «даосизм». Первое берет свое начало в

«Луньюе», второе— в «Даодэцзине»; иначе го-

воря, первое исходит из Конфуция, другое —

из Лао-цзы.

Эти два течения отразили две концепции от-

ношения человека к миру природы, к обществу,

к самому себе.

Если отбросить всякие ссылки на Древность

и отнестись к этим ссылкам как к своеобразно-

му подкреплению проводимых идей, первое на-

правление, конфуцианство, видит в человеке

создателя всех общественных институтов, ре-

гулирующих жизнь и деятельность как общест-

ва в целом, так и отдельного человека, мысли-

мого именно членом этого общества. Сами же

институты рассматриваются как необходимые

для существования общества и человека. Ин-

ституты эти мыслились как выражение норм

(ли) общественной и личной жизни человека.

Такая концепция приводит к мысли о подчи-

ненности человека подобным нормам, подчи-

ненность же эта ведет к ограничению свободы

человека; даже к подавлению его лич-

ности.

Вторая концепция, которую выставил дао-

сизм, исходит из противоположной мысли. Дао-

сизм утверждал автономность человеческой лич-

ности, стихийность ее природы, идущую от

слияния личности со всем бытием. Такое ут-

верждение влекло за собою отрицание норм как

таковых. Оно привело и к отрицанию ценности

того, что было так дорого Конфуцию и его по-

следователям,— ценности общественных инсти-

тутов — государства, организованного общества,

общественной морали. Отрицалась и ценность

самой основы этих институтов, мыслимой кон-

фуцианцами как «добро». Для последователей

даосизма эти институты, а также те принципы,

которые лежат в их основе,— не более чем ору-

дие подавления человеческой свободы, подавле-

ния личности. Подвергалась, следовательно, от-

рицанию и сама категория «ценности».

Если попробовать применить к этим двум на-

правлениям некоторые определения, выработан-

ные европейской философией, в конфуцианст-

ве, особенно в его этике, можно увидеть прин-

цип гетерономии, в даосизме — автономии; в

конфуцианстве — мысль о необходимости для

человека, живущего в обществе, известного от-

чуждения личности, в даосизме — протест про-

тив такого отчуждения. Таким образом, эти идеи

родились еще в далекой Древности, хотя позже,

конечно, развивались — каждый раз по-своему,

в новом аспекте, в новой разработке, с новой

мотивировкой. И это только подтверждает поло-

жение, что человечество ничего действительно

важного из созданного им не теряет, но разви-

вает и обогащает.

Обзор литературных памятников периода,

когда возникли и оформились эти два направ-

ления общественной мысли, позволяет увидеть,

что каждое из них вызвало к жизни свои собст-

венные литературные жанры. Показательными

образцами их являются «Луньюй» и «Мэн-цзы»

для конфуцианского направления, «Лао-цзы» и

«Чжуан-цзы» — для даосского. При этом каж-

дая из этих пар свидетельствует не только о

формировании определенного литературного

жанра, но также и об историческом движении

в нем.

Первые по времени памятники литературы

конфуцианства и даосизма — «Луньюй» и «JIao-

цзы» — свидетельствуют, что творческий им-

184

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

надежд, Цюй Юань, излив свой гнев и скорбь в

поэме «Лисао», покончил с собой.

Вот, например, слова его гнева:

Сановники веселью предаются.

Их путь во мраке к пропасти ведет.

Но разве о себе самом горюю?

Династии меня страшит конец.

В стяжательстве друг с другом состязаясь,

Все ненасытны в помыслах своих,

Себя прощают, прочих судят строго.

И вечно зависть гложет их сердца.

Бездарные всегда к коварству склонны.

Уж я ли не радел о благе общем?

Я шел дорогой праведных князей.

Но ты, Всесильный, чувств моих не понял.

Внял клевете и гневом воспылал.

(Здесь и далее цитаты из «Лисао»

даны в переводе А. Ахматовой)

Поэт говорит о своем пути к смерти как о

путешествии туда — на «Запад», т. е. в иной

мир. У самых врат в эту страну Запада оп

бросает последний взгляд на оставленный мир:

И вот приблизился я к Свету Неба.

И под собою родину узрел.

Растрогался возница... конь уныло

На месте замер, дальше ее идет.

Таковы некоторые строфы из этой большой —

374 стиха — поэмы. Завершается она такой

строфой:

Все кончено! — в смятенье восклицаю.

Не понят я в отечестве моем.

Зачем же я о нем скорблю безмерно?

Моих высоких дум не признают.

В обители Пэн Сяня скроюсь!

Имя Пэн Сяпя появляется не случайно, это

как бы собрат Цюй Юаня в далеком прошлом.

Еще во время Иньского царства он также радел

о своем родном царстве, но не угодил царю, по-

пал в опалу и умер, бросившись, как Цюй

Юань, в реку.

И все же он умирает со светом в душе:

О, как мне дорог мой венок прекрасный!

Хоть отвергают красоту его.

Но кто убьет его благоуханье?

Оно и до сих пор живет!

Поэт оказался прав: его «венок прекрасный»,

его поэма, его поэзия вообще «и до сих пор жи-

вет».

При рассмотрении древней китайской литера-

туры после разговора о песнях «Шицзина», о

стихах долгое время речь не заходит. Некоторое

исключение составляет «Лао-цзы», но эта поэ-

ма — явление особого порядка; лирическая поэ-

зия, столь характерная, например, для класси-

ческой иоры греческой Древности, в китайской

классике надолго исчезает. Кроме того, песни

«Шицзина» принадлежат в основной своей ча-

сти поэзии народной, мы же могли бы ожидать

формирования поэзии литературной. А ее нет.

Она появляется только в III в. до н. э. Таким

образом, получается, что стихи Цюй Юаня и

других поэтов царства Чу — начало литератур-

ной поэзии в Китае вообще.

Прежде всего обращает па себя внимание ме-

сто возникновения поэзии Цюй Юаня; она при-

надлежит не бассейну Хуанхэ — родине иесен

ши, а бассейну Янцзы: именно там находилось

царство Чу, родина Цюй Юаня. В тогдашних

представлениях это был «Юг», т. е. совсем осо-

бая часть страны. И не только по географиче-

ским координатам, но и по этническому облику

населения. Разумеется, царства этого района

Китая были образованы с участием китайцев с

«Севера», постепенно расширявших первона-

чальную зону своего расселения, но там были и

аборигены, принадлежащие к другим этниче-

ским группам. Отдаленными потомками их яв-

ляются некоторые народности нынешнего Юго-

Восточного Китая, в частности мяо и и. Насе-

ление южных царств было смешанным, и у него

были свои отличия от северян и в хозяйствен-

ном быте, и в нравах и обычаях, и в веровани-

ях; возможно, и в языке: так, например, Мэн-

цзы, говоря об одном пришельце из царства Чу,

замечает, что тот говорит на каком-то «птичьем

языке». Поэтому, если песни «Шицзина» —

плод поэтического творчества народа Северного

Китая, поэзия Цюй Юаня и других чуских поэ-

тов — памятник поэзии народов Южного Ки-

тая — разумеется, в географических представ-

лениях того времени.

Следовательно, говоря о Цюй Юане, мы вхо-

дим в другую не только географически, но и

культурно-исторически зону, т. е. не столько

продолжаем уже начавшуюся историю китай-

ской литературы, сколько открываем ее новую

сферу.

Впрочем, может быть, с этой сферой мы

встречались и раньше, при разборе поэмы «Лао-

цзы». Ведь нельзя не заметить, что она стоит

как-то особняком в литературном мире своего

времени; аналогов ей мы не находим. Если

учесть, что автор или герой этой поэмы, полу-

чившей имя Лао-цзы, происходил, как свиде-

тельствует предание о нем, с Юга, и притом

именно из Чу, нельзя ли видеть в произведе-

нии, связанном с его именем, следы литератур-

ного творчества китайского Юга, проникшие

тогда и на Север?

Стихи Цюй Юаня, в отличие от песен «Шиц-

зина», не распевались, но большей частью де-

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

15")

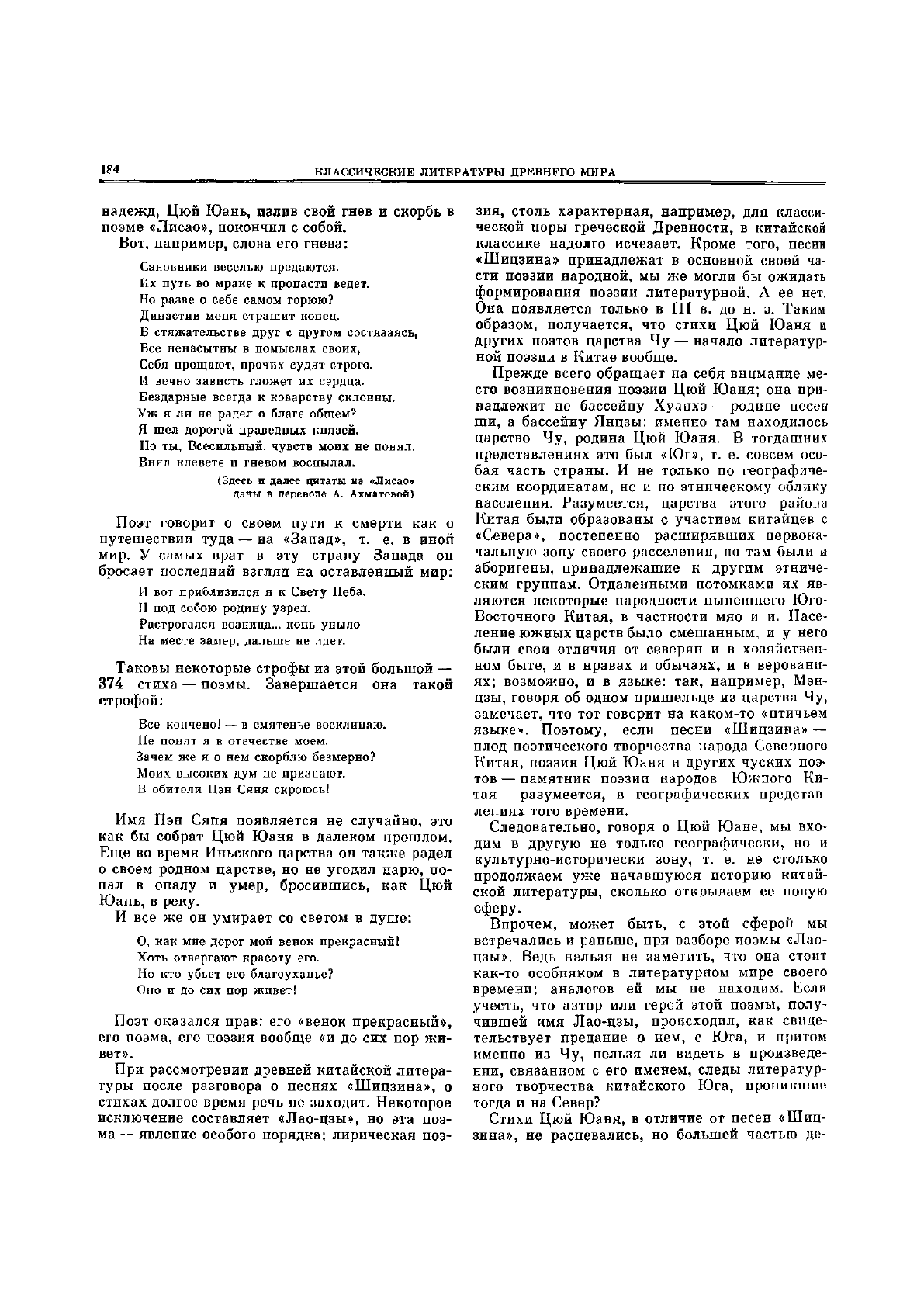

Выезд. Ханъский рельеф на камне

Оттиск. II в. до н. э.— И в. н. э.

кламировались, что свидетельствует о рожде-

нии особой, чисто словесной поэзии, музыкаль-

ная сторона которой, присущая всякой, даже

самой книжной поэзии, создавалась уже музы-

кой слова, музыкальностью самой человеческой

речи. Ритмическая сторона «декламируемой»

поэзии определялась не музыкой, напевом, как

в «распеваемой», а ритмом стиховой строки. Об

этом свидетельствует наличие в очень многих

стихах особой эмфатической частицы (в совре-

менном произношении — си), которая воспол-

няла недостающее ритмическое звено, воспол-

няла словесно, тогда как в песенной поэзии это

могло быть достигнуто чисто музыкальными

средствами.

Литературный характер этой поэзии виден и

в другой сфере — в подаче материала, именно в

подаче, а не в самом материале как таковом.

Творчество Цюй Юаня наглядно демонстриру-

ет факт, характерный для литературной поэзии

во время ее первоначального сложения,— жи-

вую связь ее с фольклором. Эта связь заметна и

в творчестве Цюй Юаня: ряд его стихотворе-

ний — прямая обработка фольклорного мате-

риала. Лучшим образцом таких стихотворений

могут служить его «Девять песен» («Цзю гэ»).

Эти «песни» (гэ) представляют собой ряд гим-

нов, обращенных к различным божествам, оли-

цетворяющих облака, реки, горы, страны света,

жизнь и т. д.

Вот, например, начало гимна «Великому По-

велителю жизни»:

Ворота небес широко распахнулись.

Ты едешь на черной

Клубящейся туче.

Ты бурные ветры

Вперед направляешь.

И дождь посылаешь,

Чтоб не было пыли.

Кружась и скользя,

Опускаешься ниже

По горным хребтам...

Летя в высоте,

Ты паришь над землею.

Ты мчишься и правишь Луною и Солнцем.

(Перевод А. Гитовича)

В «Девяти песнях» Цюй Юаня есть географи-

ческие приметы; одна из них, например, река

Сян. В настоящее время — это один из районов

провинции Хунань. Мы знаем, что еще недавно

в этом районе, а также в районе реки Юань

устраивались народные празднества, в програм-

му которых входило и исполнение различных

обрядов, в том числе песен и плясок в честь

местных боя^еств. Происхождение этих обря-

186

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

дов, несомненно, очень древнее, так что они в

какой-то своей форме могли существовать и во

времена Цюй Юаня. Поэт же был там и мог,

следовательно, видеть их, слышать гимны в

честь божеств и воспользоваться ими как мате-

риалом для собственных произведений. Мы не

знаем оригиналов, но то, как их материал дан

В стихах Цюй Юаня, явственно говорит о пре-

вращении фольклора в литературу. Дело здесь

отнюдь не только в том, что поэт на место

безыскусственной, простой лексики, прямой об-

разности поставил лексику поэтическую, лите-

ратурную, не только в том, что превратил сло-

весно-музыкальное произведение в чисто сло-

весное; он сделал и другое: повернул материал

совсем в другую сторону — превратил гимн бо-

жеству в стихи о себе, т. е. произведение эпи-

ческое сделал произведением лирическим, даже

субъективно-лирическим. Достигнуто это преж-

де всего включением в стихи собственного «я»

поэта; так, например, в гимне «Великому по-

велителю жизни» вслед за приведенными ранее

строками идут следующие:

Я мчусь за тобою. Прекрасны мои

Гонюсь за тобою, Украшенья из яшмы,

И горы Китая

Встречают Владыку.

Одет я, как Дух,

В дорогие одежды,

При свете луны,

При сиянии солнца..

А дальше в стихи вводится уже чисто субъек-

тивная эмоция:

Неслышно ко мне

Приближается старость,

Но если ты рядом —

Она отдалится!

Уносит тебя

Колесница дракона,

Все выше и выше

Ты мчишься в лазури.

Срывая зеленую

Ветку корицы,

Я мыслю о людях,

Скорбящих в тревоге.

Скорбящие люди,

Что в мире им делать?

Хотел бы я жить,

Никогда не старея!

Я знаю, что наша

Судьба неизбежна,

Но кто ж установит

Согласие в мире?

Этого достаточно, чтобы увидеть, что и тут,

на фольклорном материале поэт выражает все

те же свои чувства: гнев и скорбь. И таковы

почти все «фольклорные» по материалу стихо-

творения Цюй Юаня, объединенные в цикл

«Девяти песен».

Остается сказать, что с Цюй Юанем в поэти-

ческое искусство китайского народа вошел осо-

бый размер. Мы видели, что в песнях «Шицзи-

на» господствует четырехстопный размер сти-

ховой строки; в стихах Цюй Юаня наиболее ча-

стый размер шестистопный с цезурой после тре-

тьей стопы. Наиболее частый размер строфы

—

четыре стиха, но встречаются строфы и из боль-

шего числа строк, чаще всего из шести. Рифма,

как правило, падает на четные стихи, но встре-

чаются случаи сплошных рифм на всем протя-

жении строфы. Характерна для Цюй Юаня и

большая форма стихотворения. Это особенно за-

метно при сопоставлении с песнями «Шицзи-

на»; там, как было отмечено, преобладают ко-

роткие формы, среди которых самая большая

—

120 стиховых строк при 492 знаках-словах; в

поэме «Лисао» у Цюй Юаня — 374 стиха при

2490 знаках.

Как и Цюй Юань, Хань Фэй принадлежит к

знати: он был членом правящего дома в неболь-

шом царстве Хань, находившемся тогда в со-

стоянии развала. Подобно Цюй Юаню, он пы-

тался подействовать на правителя, побудить его

к проведению необходимых, по мнению Хань

Фэя, реформ, но так же, как и у Цюй Юаня,

все его усилия были тщетны. Тогда он перенес

свою деятельность в царство Цинь, думая, что

там «сможет принести пользу своему отечеству,

но и тут потерпел неудачу: он столкнулся с

противодействием Ли Сы, министра Циньского

царства, боявшегося потерять свое влияние на

правителя. Сыма Цянь сообщает в «Историче-

ских записках», что Хань Фэй сумел предста-

вить циньскому правителю свои сочинения, и

тот, ознакомившись с ними, будто бы пришел в

восторг и даже воскликнул: «Если бы я мог

увидеть этого человека и общаться с ним, я

примирился бы дая^е со смертью!» Опасаясь

утраты своего влияния, Ли Сы прибег к «клас-

сическому» средству политической борьбы с

противниками в древнем Китае — к клевете.

Царь поверил, и Хань Фэю был послан яд как

орудие наказания. Сыма Цянь сообщает, что

как ни пытался Хань Фэй оправдаться, это ему

не удалось, и он покончил с собой.

Интересно отметить, что Ли Сы был когда-то

товарищем Хань Фэя по учебе у Сюнь-цзы.

Хань Фэй учился у Сюнь-цзы, но стал предста-

вителем совсем иной линии китайской общест-

венной мысли этой эпохи: не конфуцианской и

не даосской, а так называемой «легистской»,

линии ревностных сторонников централизован-

ного государства и укрепления власти правите-

ля. Основоположником этой линии считается

Гуань Чжун, прославленный министр царства

Ци, живший во второй половине VII в. до н. э.

О нем и о связанном с его именем трактате

«Гуань-цзы» говорилось выше. Напомним

лишь, что исходным положением всех его тео-

рий была формула — «богатая страна, сильная

армия», особенно «богатая страна»: он считал,