Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

227

мые «веданга», «части вед», или, иначе, вспомо-

гательные трактаты по ведам, излагающие дис-

циплины, необходимые для понимания соб-

ственно ведийских текстов или для точного ис-

полнения содержащихся в них предписаний.

Уже в некоторых брахманах перечисляются эти

дисциплины, шесть веданг: фонетика, ритуал,

грамматика, этимология, метрика и астрономия.

Соответственно мы или располагаем отдельны-

ми

трактатами по всем этим ведийским дисцип-

линам, или — в худшем случае — знаем о них

из

позднейших упоминаний.

Наиболее примечательная особенность лите-

ратуры «веданга» та, что большинство состав-

ляющих ее трактатов написано в форме сутр.

Первоначальное значение слова сутра —

«нить», затем «краткое правило». Подобно то-

му

как ткань состоит из множества нитей, трак-

таты веданги состоят из множества кратких

предписаний в афористической форме, предель-

но

лаконичных, видимо, для того, чтобы их лег-

че было запомнить. Термин «сутра» в равной

степени относится и к каждому отдельному

предписанию, и ко всему трактату в целом; он

стал своего рода жанровым определением, и

этому жанру суждено было быть одним из са-

мых популярных в Индии. В стиле сутр вплоть

до

Нового времени создавались многочисленные

труды и трактаты по самым различным облас-

тям науки и философии, религии и искусства.

Однако поскольку из-за сжатого и афористиче-

ского языка содержание сутр часто оказыва-

лось не вполне понятным, их уже в Древности

дополняли более или менее подробным коммен-

тарием.

Из сутр ведийской литературы наиболее пол-

но сохранились так называемые кальпасутры,

трактующие различные стороны и детали ри-

туала. Кальпасутры содержат разъяснения, ка-

сающиеся организации различных жертвопри-

ношений, торя^ественных и повседневных, при-

нятых обычаев и законов, обязанностей отдель-

ных членов общества и их прав. Их значение

для этнографии чрезвычайно велико, ибо они

дают такие сведения о характере жизни в Древ-

ней Индии, какие о жизни иных древних наро-

дов мы можем получить лишь в результате кро-

потливого отбора косвенных свидетельств, с

помощью гипотез и догадок.

По остальным пяти разделам веданги тракта-

тов сохранилось значительно меньше, да и те,

как правило, относятся к сравнительно поздней

эпохе и не принадлежат уже собственно ведий-

ским школам, а лишь имитируют более древ-

ние образцы. Среди них наиболее значительны

трактаты по фонетике «Ригведы» и «Яджурве-

ды», приписываемые Шаунаке и Катьяяне,

сборник этимологий по языку «Ригведы» —

«Нирукта» Яски (VI—V вв. до н. э.) и, нако-

нец, знаменитая грамматика «Аштадхьяйи»

(«Восьмикнижие») Панини (вероятно, VI

—

IV вв. до н. э.), не потерявшая своего научного

значения до сих пор и во многом предвосхитив-

шая методы современной лингвистики. Грамма-

тика Панини уже лишь частично имеет дело с

текстом вед; основная ее цель — описание об-

щепринятого литературного языка — санскри-

та, а не языка священных книг. Тем самым она

как бы открывает новую эпоху в развитии древ-

неиндийской литературы и культуры.

3. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э.

Начиная с VI в. до н. э. история Индии переста-

ет быть объектом одних лишь догадок и недока-

зуемых предположений и становится более или

менее достоверной. Нашим представлениям о

политическом и социальном развитии Древней

Индии мы обязаны уже не косвенным свиде-

тельствам религиозных гимнов или философ-

ских диалогов, а прямым историческим указа-

ниям в книгах буддистов и джайнов, в специ-

альных трактатах по политике и законодатель-

ству, сообщениям побывавших в Индии инозем-

цев и данным эпиграфики.

Два обстоятельства наиболее примечательны

в Индии второй половины I тыс. до н. э. Это,

во-первых, создание могучей империи, более

чем на два столетия объединившей подавляю-

щее большинство государств на севере и в цен-

тральной части субконтинента. И во-вторых,

значительное усиление международных контак-

тов и связей, с одной стороны обогативших

индийскую культуру, а с другой — положивших

начало ее экспансии в сопредельные с Индией

страны.

К VII в. до н. э., как свидетельствуют буд-

дийские источники, в Северной Индии сущест-

вовало 16 государств — монархий и племенных

республик, которые вели друг с другом упор-

ную борьбу за гегемонию. Среди них наиболее

могущественным оказалось государство Магад-

ха, расположенное в Бенгалии по нижнему те-

чению Ганга. Цари Магадхи: Бимбисара (545—

493), Аджаташатру (493—461) и особенно Ма-

хападма Нанда (IV в. до н. э.) — распростра-

нили свою власть далеко на запад и юг Индии,

а при династии Маурьев (317—180) государст-

во Магадха превратилось в могущественную

империю, простиравшуюся от Гималаев до гор

Виндхья, от дельты Ганга до Пенджаба.

Период империи Маурьев, особенно при пра-

вителях Чандрагупте (317—293), Биндусаре

(293—268) и Ашоке (268—231), иногда назы-

вают «золотым веком» Индии. Впервые было-

15*

222

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

осуществлено политическое и культурное объ-

единение страны. Высокого уровня достигли

земледелие, ремесло и торговля. С необычай-

ным размахом велись ирригационные работы,

строительство мостов, добыча полезных иско-

паемых. Столица империи Паталипутра (совре-

менная Патна), по описанию греческого посла

Мегасфена, была большим процветающим горо-

дом, окруженным величественной крепостной

стеной с 570 башнями и 64 воротами. Царский

дворец, возвышавшийся среди великолепного

парка, хотя и был построен из дерева, вызывал

своей красотой восхищение у греков. О высоко-

развитой городской культуре свидетельствуют

также сохранившиеся от эпохи Маурьев пре-

красные памятники архитектуры и культуры:

остатки буддийских каменных храмов и мону-

ментов (ступ), колонны (латы), украшенные

изящными орнаментом и барельефами, камен-

ные и гипсовые статуи и т. д. В государстве

Магадха достигли высокого уровня астрономия,

математика и медицина.

Эти успехи империи Маурьев были успехами

авторитарного в своей основе государства.

Древнейший индийский трактат о политике и

экономике «Артхашастра» (букв. «Наука о вы-

годе»), приписываемый министру Чандрагуп-

ты — Каутилье, рассказывает о строгой центра-

лизации страны, громоздком бюрократическом

аппарате чиновников, надсмотрщиков и инспек-

торов, которых, в свою очередь, контролировали

многочисленные шпионы, о колоссальных нало-

гах и повинностях, ложившихся на нлечи зем-

ледельцев и ремесленников. «Артхашастра»

свидетельствует об укреплении в Индии касто-

вой системы, об юридическом бесправии труже-

ников, особенно рабов, среди которых ею выде-

ляются 15 различных категорий. Данные «Арт-

хашастры», а также некоторых других автори-

тетных исторических источников позволяют за-

ключить, что во второй половине I тыс. до н. э.

в многоукладном индийском обществе особую

и значительную роль приобретает институт раб-

ства.

Рост могущества государства Магадха озна-

меновал собою перемещение политического и

культурного центра Индии от бассейна Инда к

землям, лежащим по нижнему течению Ганга.

Менаду тем еще в конце VI в. до н. э. часть до-

лины Инда была захвачена персами. Индия

впервые непосредственно столкнулась с запад-

ным миром, и в искусстве эпохи Маурьев мож-

но обнаружить следы персидского влияния.

В 326 г. до н. э., захватив персидские владения,

в Индию вторгся Александр Македонский. Он

разгромил небольшие государства в Пенджабе,

но от похода в глубь Индии, в Магадху, был

вынужден отказаться. Попытку Александра 20

лет спустя повторил преемник Александра-

Селевк, но он потерпел поражение от Чандра-

гупты Маурья и даже уступил ему свои владе-

ния в северо-западной Индии и восточном Ира-

не. Таким образом, прямые последствия индий-

ского похода Александра были ничтожны. Но

на развалинах его империи уже в середине

III в. возникли греко-бактрийское, а затем гре

ко-индийские царства, поддерживавшие тесные

отношения с индийскими правителями. Греко-

индийские царства спустя некоторое время бы-

ли покорены скифами (II в. до н. э.), а затем-

кушанами (I в. до н. э.), которые распространи-

ли свое господство па всю северо-западную Ин-

дию.

Так, в течение второй половины I тыс. до и. э.

Индия непосредственно соприкоснулась со мно-

гими племенами и народами. И хотя такое со-

прикосновение почти всегда начиналось с воен-

ного конфликта, в конечном итоге оно, как пра-

вило, завершалось достаточно широким обме-

ном культурными ценностями. Например, гре-

ческое влияние сказалось на индийском искус-

стве, астрономии и медицине; в свою очередь,

через открытые ворота северо-западной Индии

сначала в Центральную Азию, а затем и в иные

страны начали проникать индийская филосо-

фия и религиозные учения.

Наряду с серьезными изменениями в полити-

ческой истории вторая половина 1 тыс. до н. э.

была ознаменована и важнейшими событиями

в области духовной культуры Индии — возник-

новением двух крупнейших религиозных тече-

ний: джайнизма и буддизма. Приблизительно в

то же время, когда Иония дала Греции ее пер-

вых замечательных философов, когда в Иране

развернул свою деятельность Заратуштра, а в

Китае — Конфуций, в Индии выступили со

своими проповедями, направленными против

принятых социальных установлений, окостенев-

ших общественных и религиозных догм, Вард-

хамана Махавира, основатель джайнизма, и

Гаутама Будда, основатель буддизма.

Вардхамана Махавира, годы жизни которого

приходятся, по-видимому, на вторую половину

VI — начало V в. до н. э., был отпрыском цар-

ского рода. На 42-м году жизни, согласно

длчайнской традиции, он достиг высшего знания

и, посвятив остаток своей жизни аскетическим

странствиям, новсюду распространял свое уче-

ние, приобретая все новых и новых учеников.

Джайны отрицали существование бога, авто-

ритет вед и брахманов. Они подчеркивали зна-

чение личности и ее духовной свободы, которую

искали на пути разрыва со всеми мирскими

связями, освобождения от страстей и желаний.

И мирянину, и монаху предписывалось строгое

соблюдение определенных этических правил:

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

229

не наносить вреда живым существам, говорить

правду, не присваивать ничего чужого, не пре-

любодействовать и т. д. Соблюдение этих пра-

вил, а также умерщвление плоти избавляли, по

мнению джайнов, человека от бесконечной цепи

существований и освобождали душу от ее телес-

ной оболочки.

Махавира создал джайнскую монашескую ор-

ганизацию. Приблизительно через два столетия

после его смерти джайны собрали свой первый

собор в Паталипутре. К тому времени джайны

уже имели большое влияние, особенно в среде

городского населения, и пользовались покрови-

тельством многих царей Магадхи, в том числе

Чандрагупты Маурья. Это влияние не ослабе-

вало еще долгое время, и до сих пор джайнизм

сохранился в Индии в качестве религии одной

из богатых общин.

Учением, родственным джайнизму по духу и

первоначальной судьбе, был буддизм. Как и

Махавира, Гаутама Будда (вероятно, 563—

483 гг. до н. э.) родился в среде кшатриев, в се-

мье царя. В 29 лет он порвал с привычным ук-

ладом жизни и начал своп скитания в поисках

истины. Спустя шесть лет, как говорит преда-

ние, эта истина открылась ему, и Будда произ-

нес свою первую проповедь (в Бенаресе), поло-

жившую начало одному из самых значительных

духовных движений в мире.

Будда не ставил себе целью основать новую

религию, он уклонялся также от решения аб-

страктных метафизических проблем. Будда

стремился указать новый путь жизни, который

избавил бы человека от бремени страданий. Он

учил «четырем благородным истинам»: есть

страдание, есть причины страдания, есть пре-

кращение страдания и есть «восьмеричный бла-

городный путь» к прекращению страдания, к

освобождению от нового рождения и новой

смерти, к нирване. Этот путь Будда видел не в

аскетизме и тем более не в бессмысленном ри-

туале и кровавых жертвах, а в добродетели, в

самовоспитании, в свободе от жизненных пут и

привязанностей.

Позднее, в стремлении сохранить свое влия-

ние и успешно конкурировать с брахманизмом,

буддизм постепенно изменил свой характер, под-

чинил всю систему своих воззрений личному,

божественному элементу в виде Будды-спасите-

ля, абсорбировал в одном из главных своих те-

чений

—

махаяне — многие стороны индуист-

ской религии; но вначале, при своем зарожде-

нии, буддизм по преимуществу и прежде всего

был учением этическим и практическим.

Буддисты, как и джайны, позаботились о соз-

дании монашеской общины, но придавали ей, в

отличие от джайнов, куда большее значение,

сделав ее мощным орудием пропаганды и рас-

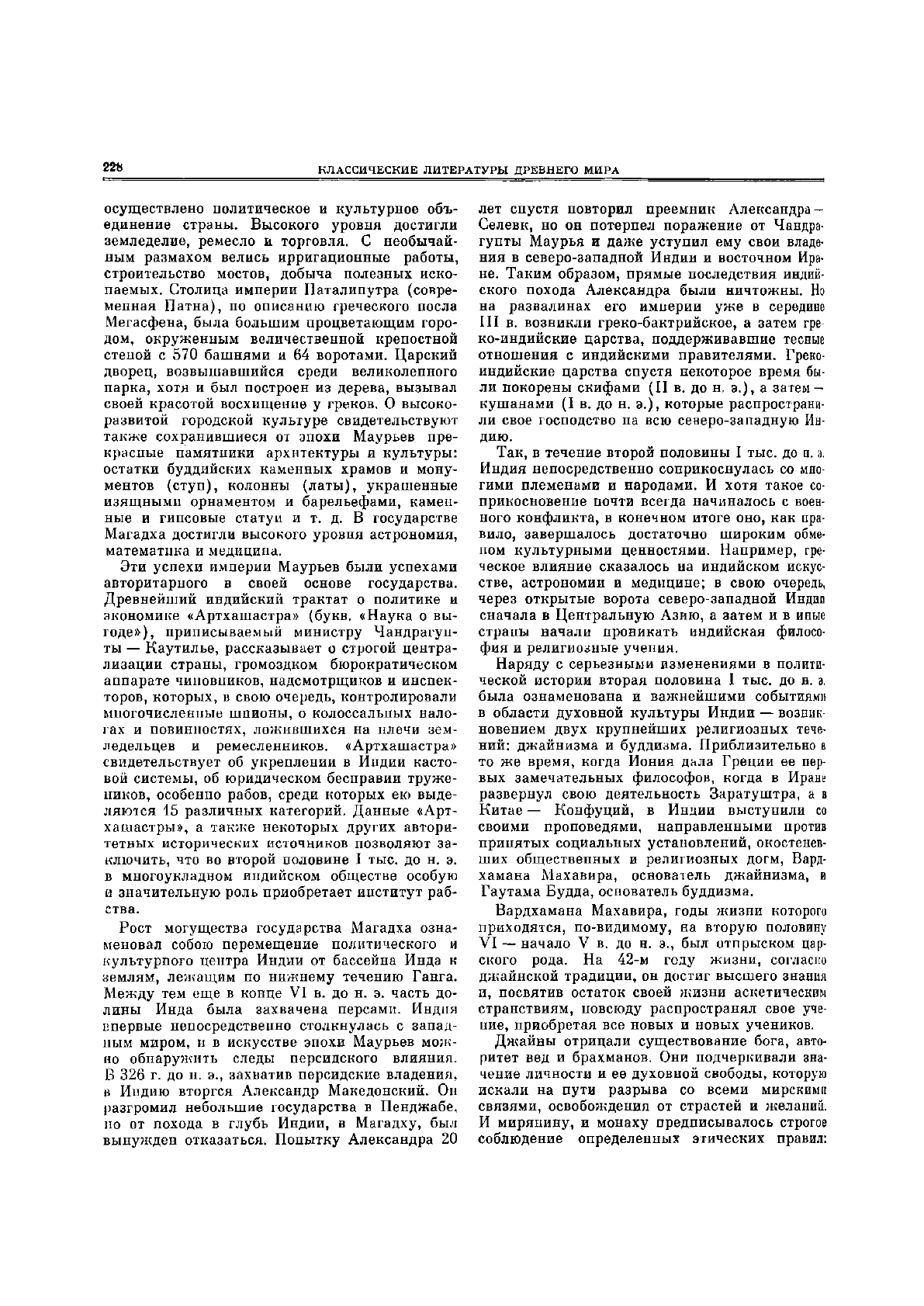

Статуэтка

из слоновой кости .

индийского происхождения,

найденная в развалинах Помпеи

I в. н. э. Неаполь. Музей

пространения своей доктрины. Первые соборы

буддистов (в 483, 383 и 250 гг. до н. э.), кон-

солидировавшие учение Будды и оформившие

его в трехчастный священный канон, знамено-

вали собой значительные успехи буддизма в

Индии, который при императоре Ашоке стал

основной религией в государстве Магадха. Од-

нако с течением времени, теряя свои первона-

чальные черты, растворяясь среди вишнуит-

ских и шиваитских культов средневековой Ин-

дии, буддизм утратил сколько-нибудь значи-

тельное влияние у себя на родине; зато начался

его многовековый путь вне пределов Индии, и

ему суждено было стать одной из мировых ре-

лигий.

И буддизм, и джайнизм появились именно в

Индии не случайно. Несмотря на свой реформа-

торский характер, они не порывали полностью

F

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

230

с предшествующей мировоззренческой и рели-

гиозной традицией, но представляли собой как

бы протестантское движение внутри этой тра-

диции, очищая и реконструируя старые верова-

ния. Возникновение буддизма и джайнизма от-

ражало начинающийся кризис рабовладельче-

ского общества, борьбу с принудительными

рамками кастового строя; выдвинутые ими гу-

манистические принципы, проповедь социаль-

ного равенства при всей своей ограниченности

привлекли к их учению многих сторонников и

оставили глубокий след на последующей индий-

ской культуре. Именно поэтому богатая и раз-

нообразная литература буддистов и джайнов

составляет одну из неотъемлемых и значитель-

ных страниц в истории этой культуры.

Древнейшую и, пожалуй, наиболее ценную

часть обширной буддийской литературы образу-

ет священный буддийский канон. Сопоставляя

буддийский канон с ведийским в качестве па-

мятников древнеиндийской литературы, мы

убеждаемся в существенных различиях между

ними. Мифологические представления, кото-

рые хотя и на разных уровнях интерпретации,

определили общий характер содержания и об-

разности ведийских текстов, в буддийских —

отошли на второй план, лишь иногда выступая

в роли декоративного фона. Иначе расставлены

стилистические акценты: веды стремятся воз-

вестить истину, буддийский канон — убедить в

величественному, безусловному тону про-

поведи вед противостоит в буддийских книгах

более интимный, доверительный тон изложе-

ния, их стиль часто диалогичен не просто по

форме, по и по внутренней сути. Человеческий

опыт и мироощущение представлены в ведах в

отвлеченных категориях и символах, буддий-

ские те памятники пытались найти для них

конкретное и осязаемое воплощение. Эти и дру-

гие подобного рода отличия обусловлены, ко-

нечно, разрывом во времени между ведийскими

и буддийскими памятниками, яо в первую оче-

редь они связаны с особенностями ведийской и

буддийской религий, а также с условиями, в

которых складывались оба канона.

Полная версия буддийского канона сохрани-

лась на языке пали, версии на других языках и

диалектах, в том числе и на санскрите, дошли

лишь в отдельных фрагментах. Палийский ка-

нон, носящий название «Типитака» («Три кор-

зины [закона]») был записан в I в. до н. э. при

царе Ваттагамани на Цейлоне. Однако история

канонической литературы начинается много

раньше.

Согласно буддийскому преданию, уже на пер-

вом соборе буддистов в Раджагрихе, состояв-

шемся спустя несколько педель после смерти

Будды, были составлены, по крайней мере, две

из трех священных «корзин» канона. Это пре-

дание внушает мало доверия, хотя, возможно, в

V в. до н. э. и возникла какая-то основа буду-

щего текста. Более достоверно сообщение о том,

что оформление канона произошло в середине

III в. до н. э. на третьем соборе в Паталипутре.

Во всяком случае, некоторые надписи импера-

тора Ашоки и изречения на ступах в Санчи и

Бхархуте, почти дословно совпадающие с тек-

стом «Типитаки», свидетельствуют, что в III в.

до н. э. уже существовала первоначальная вер-

сия канона.

Является ли «Типитака» точным воспроизве-

дением этой версии? Цейлонские буддисты не

сомневаются в этом и, более того, утверждают,

что язык пали и есть тот диалект магадхи, на

котором, согласно преданию, проповедовал Буд-

да. Однако большинство современных исследо-

вателей буддийской литературы придержива-

ются иного мнения. Прежде всего, как установ-

лено, пали, ставший официальным литератур-

ным языком буддистов Цейлона, Бирмы и Сиа-

ма (само слово «пали» первоначально значило

«ряд [текстов]», затем «священный текст»),—

это среднеиндийский диалект, существенно от-

личный от магадхи. Далее, ранняя буддийская

литература, видимо, вообще не знала единого

языка, канонические тексты передавались изу-

стно, причем сам Будда учил своих последова-

телей излагать его учение на их родных язы-

ках. Наконец, в состав «Типитаки» вошли не-

которые части и отрывки, которые не могли

быть созданы ранее II в. до н. э.

Палийская версия, таким образом,— это

лишь одна из версий буддийского канона, а

именно версия секты тхеравадинов, но она

отличается от остальных редакций наибольшей

полнотой и аутентичностью и поэтому особенно

важна для реконструкции доканонического пре-

дания.

Палийская «Типитака» состоит из трех час-

тей: «Виная-питаки» («Корзины наставле-

ний»), имеющей дело с правилами поведения и

жизни в буддийской общине; «Сутта-питаки»

(«Корзины текстов»), излагающей этические

основы учения Будды, и «Абхидхамма-питаки»

(«Корзины мудрости»), объясняющей метафи-

зические принципы этого учения.

Каждая из этих частей, в свою очередь, поде-

лена на несколько разделов. Так, «Виная-пита-

ка» имеет три раздела: «Сутта-вибханга»,

«Кхандхаки» и «Паривара»; «Абхидхамма-пи-

така» — семь разделов, а «Сутта-питака»

—

пять разделов, или собраний (никая): «Дигха-

никая» («Собрание пространных поучений»),

«Маджджхима-никая» («Собрание средних по-

учений»), «Самъютта-никая» («Собрание свя-

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

занных поучений»), «Ангуттара-никая» («Со-

брание поучений, большее на один член») и

«Кхуддака-никая» («Собрание коротких поуче-

ний»).

Наконец, почти каждый раздел состоит из не-

скольких книг, законченных и самостоятельных

и но форме, и по содержанию.

Тексты «Типитаки» в первую очередь инте-

ресны для историка буддийской религии. Они

подробно рассказывают о создании и организа-

ции буддийской общины, о правилах приема в

нее, характере отдельных церемоний, жизни

монахов в различные времена года, об их одеж-

де, жилище и т. д. Они в то же время исчерпы-

вающе излагают этическое учение Будды, еще

свободное от позднейших напластований, осно-

вы буддийской психологии и метафизики, со-

держат начала буддийской логики. Но сферой

буддийских доктрин и установлений не исчер-

пывается историческое содержание и значение

«Типитаки». Многие разделы «Типитаки», и

особенно « Сутта-вибханга »,

«

Кх андхаки »,

«Дигха-никая» и «Суттанипата» (одна из книг

«Кхуддака-никаи»), заключают в себе обшир-

ные сведения о религиозной и социальной жиз-

ни Индии, об отношениях различных религиоз-

ных сект, о положении каст, об обычаях и веро-

ваниях простого народа, о роли женщины в об-

ществе и т. д. При почти полном отсутствии

иных надежных источников «Типитака» дает

для историка Древней Индии особенно ценную

и во многом достоверную информацию.

Однако «Типитака» не только исторический

и религиозный памятник. Многие тексты, вхо-

дящие в ее состав, обладают такими художест-

венными достоинствами, которые делают ее вы-

дающимся произведением не только индийской,

но и мировой литературы.

Книги палийского канона не были созданы

одновременно. Так, наряду с текстами, возник-

шими на заре существования буддийской общи-

ны, в канон были включены книги, относящие-

ся к III и II вв. до н. э. или сложившиеся еще

позже, уже на Цейлоне. К этим поздним частям

относятся, по всей видимости, вся «Абхидхамма-

питака», «Кхуддака-никая» в «Сутта-питаке» и

«Паривара» в «Виная-питаке». Часто к тому же

в пределах одной книги или одного раздела рас-

полагались рядом отрывки более древнего и бо-

лее позднего происхождения. Все это создает

довольно пеструю картину стилей, жанров и

форм в «Типитаке» и не позволяет с одними и

теми же мерками и критериями подходить к

различным ее частям.

В «Тииитаке» чередуются стихи и проза, по-

вествовательные отрывки или строфы с диало-

гами и лирическими гимнзми, сухое изложение

монастырского устава либо этической доктрины

231

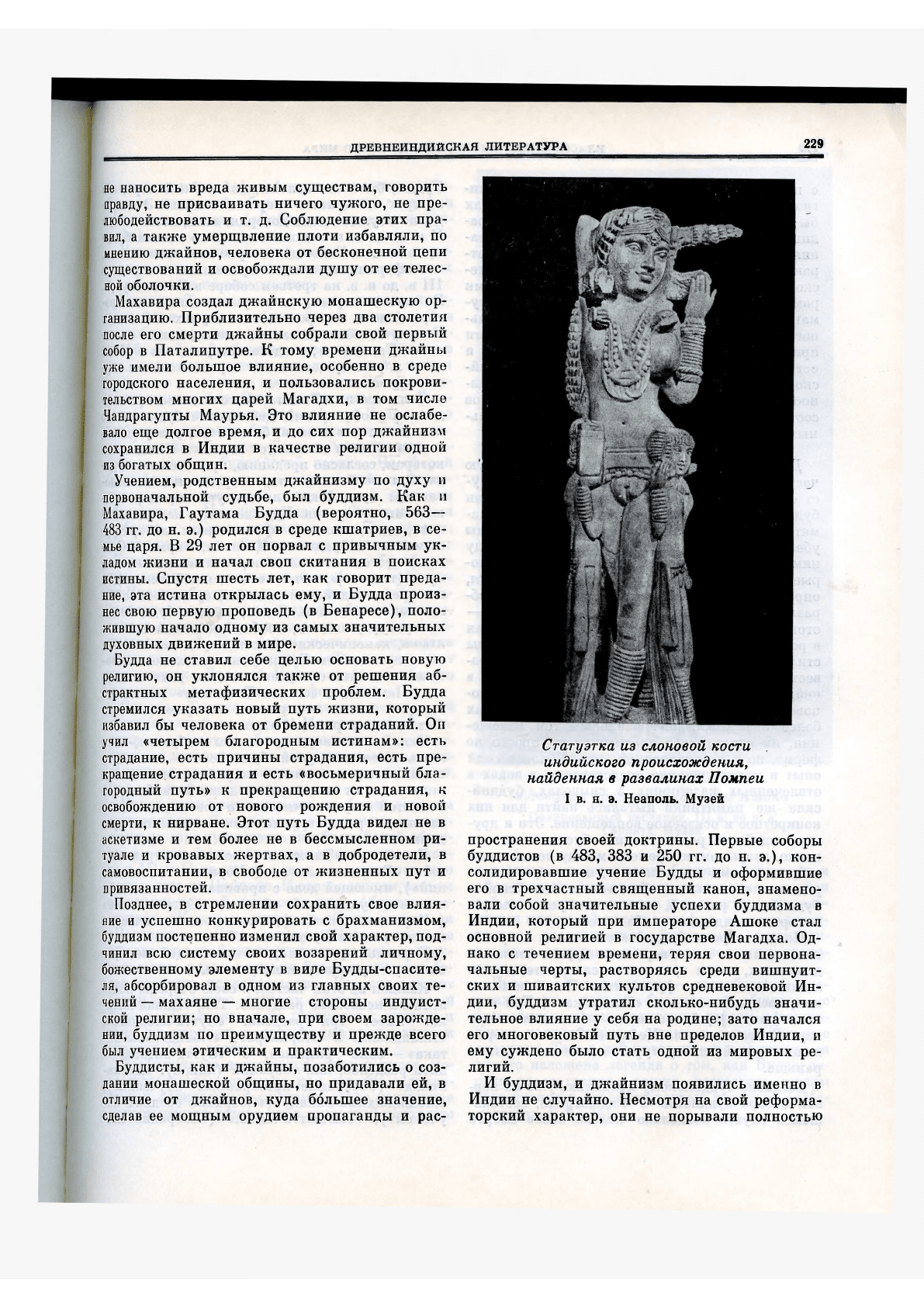

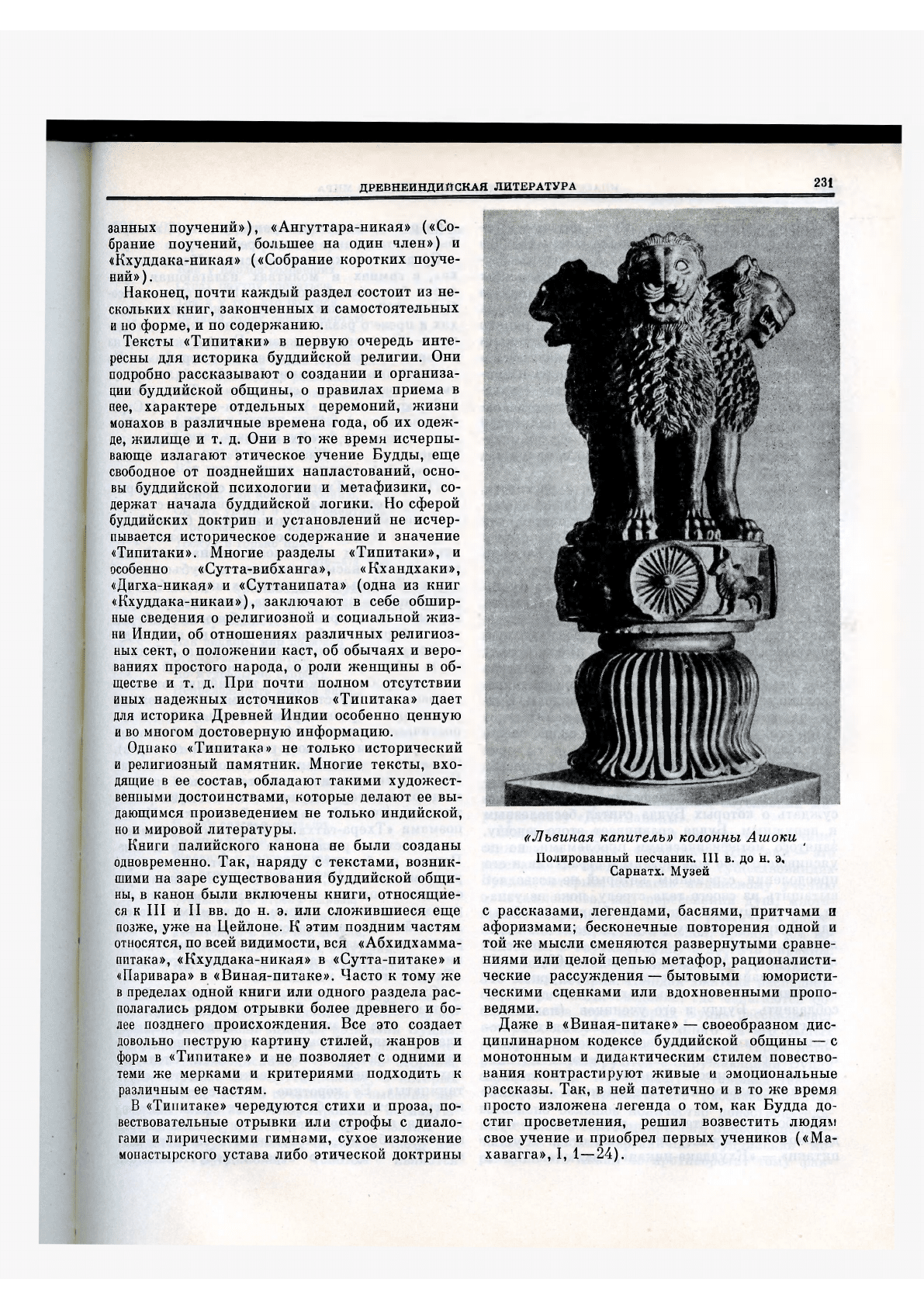

«Львиная капитель» колонны

Auioku

<

Полированный песчаник. Ill в. до н. э,

Сарнатх. Музей

с рассказами, легендами, баснями, притчами и

афоризмами; бесконечные повторения одной и

той же мысли сменяются развернутыми сравне-

ниями или целой цепью метафор, рационалисти-

ческие рассуждения — бытовыми юмористи-

ческими сценками или вдохновенными пропо-

ведями.

Даже в «Виная-питаке» — своеобразном дис-

циплинарном кодексе буддийской общины — с

монотонным и дидактическим стилем повество-

вания контрастируют живые и эмоциональные

рассказы. Так, в ней патетично и в то же время

просто изложена легенда о том, как Будда до-

стиг просветления, решил возвестить людям

свое учение и приобрел первых учеников («Ма-

хавагга», I, 1—24).

232

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Первые четыре отдела «Сутта-питаки» в ос-

новном состоят из речей, приписываемых Будде

и его ученикам, или диалогов с рамочным рас-

сказом, в котором сообщается, как и цри каких

обстоятельствах была произнесена именно эта

речь или состоялся тот или иной диалог. Форма

речей и диалогов обычно прозаическая, однако

во многих из них проза прерывается стихами

(гатхами), которые, как правило, появляются в

наиболее существенных но содержанию и эмо-

ционально значимых местах. Подобное сочета-

ние стихов и прозы постепенно становится из-

любленным методом композиции в индийской

литературе, а лучшие из диалогов «Сутта-пита-

ки» напоминают отдельные диалоги упанишад

или «Махабхараты».

К таким диалогам относятся, в частности,

многие диалоги из «Дигха» а «Маджджхима-

никаи». В одном из них рассказывается, как

Сакка, царь богов, не решался приблизиться к

Будде, погруженному в размышления. Тогда он

попросил помощи у полубожественного сущест-

ва — гандхарвы, и тот привлек внимание Будды

тем, что пропел, аккомпанируя себе на лютне,

стихи, составленные из слов с двойным значе-

нием: песня была адресована к безжалостной

возлюбленной, но одновременно имела в виду

Будду. Будда был тронут песней, и гандхарва

смог передать ему желание Сакки задать не-

сколько вопросов. Отвечая на эти вопросы, Буд-

да на конкретных примерах разъяснил царю

богов этику буддизма и сделал его своим после-

дователем («Дигха-никая», II, 21).

В другом диалоге Будда отклоняет просьбу

некоего юноши объяснить ему сущность бытия,

небытия и иных философских категорий, рас-

суждать о которых Будда считал бесполезным

и ненужным. Будда сравнивает этого юношу,

занятого метафизическими проблемами, но не

уяснившего себе еще истины о страдании и его

преодолении, с раненым, который не позволяет

вытащить из своего тела стрелу, пока не узна-

ет, кто ее пустил: кшатрий, брахман, вайшья

или шудра, к какому роду принадлежит стре-

лявший, велик он или мал ростом и из чего сде-

лана стрела («Маджджхима-никая», 63).

Чрезвычайно интересны в литературном от-

ношении легенды о попытках искусителя Мары

соблазнить Будду и его учеников (например,

«Самъютта-никая», I, 4—5). В легендах об ис-

кушении стихи среди повествовательной прозы

появляются особенно часто, и многие из них,

по-видимому, просто фрагменты фольклорной

поэзии, использованной буддийскими авторами.

Наиболее значительные произведения буд-

дийской поэзии содержит пятый отдел «Сутта-

питаки» — «Кхуддака-никая», включающий в

себя разнородные по характеру книги, которые

были составлены в разное время.

Среди этих книг интересны «Кхуддаканат-

ха», в гимнах и молитвах излагающая сущ-

ность буддийской морали; «Итивуттака»—со-

брание 112 кратких высказываний Будды в сти-

хах и прозе о различных сторонах жизни; «Уда-

на» — 80 легенд из жизни Будды, каждая из

которых кончается лирическими строфами. Но

подлинными шедеврами буддийской литерату-

ры справедливо считаются «Тхера-гатха»

(«Строфы монахов») и «Тхери-гатха» («Стро-

фы монахинь»), «Суттанипата» («Малое собра-

ние текстов»), «Дхаммапада» («Путь до-

бродетели») и «Джатаки» («Истории былых

рождений»).

«Тхера-» и «Тхери-гатха» — собрания корот-

ких лирических поэм, приписываемых соответ-

ственно монахам и монахиням, ближайшим

ученикам Будды. Эти поэмы выделяются среди

остальных книг палийского канона своей эмо-

циональной насыщенностью и субъективной

окраской. Большую роль в них играют бытовые

и пейзажные зарисовки, на фоне которых раз-

вертывается искренний и глубоко личный рас-

сказ о борьбе с соблазнами мира на пути к ду-

ховному просветлению, к вступлению в буддий-

скую общину. Отсюда исповедальный пафос

гатх, подробное описание тончайших оттенков

человеческих чувств. С лиризмом гатх связано

удивительное разнообразие используемых в них

поэтических приемов (аллитераций и ассонан-

сов, тропов, игры слов, рефренов и повторов).

Оставаясь взволнованной проповедью величия

Будды и его учения, гатхи тем самым предвос-

хищают некоторые существенные линии разви-

тия классической индийской лирики. Между

поэмами «Тхера-гатха» и «Тхери-гатха» замет-

ны известные различия в содержании и тоне

Первые по большей части имеют дело с внут-

ренним, духовным, а вторые — с внешним, чув-

ственным опытом; первые более насыщены об-

разами природы, вторые — картинами повсе-

дневной действительности. Возможно, что эти

различия и вызвали появление предания, при-

писавшего «Тхера-гатха» монахам-мужчинам, а

«Тхери-гатха» — женщинам.

«Суттанипата» принадлежит к древнейшим

частям «Типитаки». Учение Будды сохранено

в ней в еще не замутненной позднейшими на-

пластованиями форме и сосредоточено вокруг

наиболее общих этических проблем. Столь же

архаичны и ценны поэтические качества «Сут-

танипаты». Ее короткие поэмы-сутты состоят

из групп стихов, объединенных одной мыслью,

которая подчеркивается часто единым рефре-

ном или образом, вынесенным в заглавие поэ-

мы. Так, «Сутта о стреле» («Суттанипата»,

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

233

574—593) начинается строфами о всесилии

страха смерти и скорби в мире:

Как у плодов созревших

Страх поутру сорваться,

Так и у тех, кто родился,

Вечный страх перед смертью...

Ведь, как кувшины и чаши,

Что сделал из глины горшечник,

Все когда-нибудь разобьются,

Так прервется и жизнь смертных.

Глупец и мудрец ученый,

Старик и юноша нежный —

Все они кончат смертью,

Над всеми — власть смерти...

Подряд, как коров на бойню,

Смерть уводит с собой смертных,

А родные глядят им вслед,

Тоскуя и горько плача.

(576—578, 580)

И кончается — проповедью мудрого созерца-

ния и отрешенности, позволяющих этот страх

и эту скорбь преодолеть:

Как видишь, мир поражен

Старостью и смертью.

Но мудрецы не скорбят,

Непреложность эакона зная...

Когда загорается дом,

Пламя тушат, залив водою.

Так и тот, кто мудр и учен,

Тверд и исполнен достоинств,

Разгоняет возникшую скорбь

Тут же, как ветер — солому.

И если счастья желаешь,

То причитанья и вопли.

Желания и недовольства —

Эту стрелу из себя вырви!

Отравленную стрелу вырвав,

Покой обретешь душевный.

Уничтожив в себе все печали,

Беспечальным станешь, потухшим.

(581, 501—593; перевод Ю. М. Алихановой)

Повествовательные строфы чередуются в

«Суттанипате» с диалогическими, многие из ко-

торых, пересказывая эпизоды из жизни Будды,

послужили позднее толчком к созданию эпиче-

ских его жизнеописаний. С другой стороны,

многие отрывки из «Суттанипаты», в которых

дидактическое начало сочетается с высоким ли-

рическим пафосом, стимулировали последую-

щее развитие буддийской гимновой поэзии.

Подобно «Суттанипате», наиболее часто ци-

тируемым буддийским текстом является

«Дхаммапада». Это своего рода компендиум

буддийской мудрости, в котором в концентри-

рованной, афористической форме полно и про-

сто изложены основные моральные принципы

раннего буддизма. «Дхаммапада», несомненно,

впитала в себя традиции народного творчества;

поэтому отвлеченные этические идеи обычно

преподносятся в ней с помощью иллюстраций

из повседневной жизни, обиходных сравнений,

избавленные тем самым от нарочитой дидак-

тичности и умозрительности: «Как в дом с пло-

хой крышей просачивается дождь, так в плохо

развитый ум просачивается вожделение» (I,

13). «Мало знающий человек стареет, как вол:

у него разрастаются мускулы, знание же у него

не растет» (XI, 152). «Легко увидеть грехи

других, свои же, напротив, увидеть трудно. Ибо

чужие грехи рассеивают, как шелуху; свои же,

напротив, скрывают, как искусный шулер не-

счастливую кость» (XVIII, 252). «„Здесь я

буду жить во время дождей, здесь — зимой и

летом

44

,— так рассуждает глупец. Он не думает

об опасности. Такого человека, помешавшегося

на детях и скоте, исполненного желаний, похи-

щает смерть, как наводнение — спящую дерев-

ню» (XX, 286—7; перевод В. Н. Топорова).

Афоризмы «Дхаммапады» чрезвычайно

емки; как и в «Суттанипате», они обычно при-

мыкают друг к другу или как тезис и антите-

зис, или же, связанные едва заметными пере-

ходами, последовательно развивают основную

мысль главы или отрывка. Искусство компози-

ционных приемов, изящество и лаконизм каж-

дой строфы, простота и глубина мыслей, нахо-

дящих созвучие в этической литературе раз-

ных времен и разных народов, обусловили ми-

ровую славу «Дхаммапады».

Мировую славу, хотя и по другой причине,

стяжала и книга «Джатак». Джатаки — это

рассказы о предшествующих существованиях

Будды, который, согласно индийскому учению

о метампсихозе, или переселении душ, много-

кратно возрождался в облике различных расте-

ний, животных, богов и людей, прежде чем во-

плотиться в Гаутаму Будду и достичь нирваны.

Собрание джатак в палийском каноне включает

547 таких историй. Каждая джатака распадает-

ся на три части: введение, где излагаются об-

стоятельства, при которых Будда рассказывает

историю; саму историю одного из его былых

рождений; заключение, в котором герои исто-

рии идентифицируются с окружающими Будду

слушателями. По образцу остальных текстов

«Типитаки» в прозаические рассказы джатак

вставлено большое количество повествователь-

ных стихов и сентенций, к ним присоединена —

часто не вполне органично — буддийская мо-

раль, но это никак не противоречит тому фак-

234

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

ту, что большинство сюжетов джатак почерпну-

то из фольклора и они представляют собой

лишь более или менее обработанные народные

басни, сказки, притчи, фантастические легенды

и анекдоты. В свою очередь, поскольку поучи-

тельность и серьезность тона джатаки сочетали

с занимательностью повествования, они стали

главным средством буддийской проповеди, от-

ражая наиболее распространенное и доступное

для широких масс понимапие буддизма. По-

этому они постоянно переводились и перелага-

лись на языки всех тех стран Азии, куда про-

ник буддизм, а кроме того, лишенные буддий-

ской морали, вошли в десятки произведений

дидактической и нарративной литературы. Все

это и предопределило то обстоятельство, что

многие сюжеты джатак стали известными и в

Европе, в частности из произведений Эзопа и

Бабрия, Лафонтена и И. А. Крылова, из «Ты-

сячи и одной ночи» и «Деяний римлян».

Таковы, например, джатаки о льве и быке,

которые убили друг друга после того, как их

поссорил шакал (джатака 340); об осле, пере-

одетом в львиную шкуру, но выдавшем себя

своим голосом (189); о цапле, съевшей всех

рыб в пруду, пока ее саму не задушил рак

(38); о болтливой черепахе, летевшей с двумя

гусями по воздуху (215); о шакале, лицемерно

хвалившем голос вороны, для того чтобы за-

владеть ее добычей (224); о плотнике, который

попросил своего сына согнать со лба муху, а

тот по глупости раскроил ему голову топором

(44) и многие другие. Мировой сказочной лите-

ратуре известны также истории о благодарных

зверях и неблагодарном человеке, оклеветав-

шем своего спасителя (73); о царе, понимав-

шем язык птиц и животных (386); о муже, от-

давшем жене часть своей жизни, но едва не

убитом ею и ее любовником (193) и т. д. Ин-

тересна в своей связи с греческой литературой

джатака о жене, которая, когда ей надо было

выбрать, кому сохранить жизнь: мужу, сыну

или брату,— выбрала жизнь брата и объясни-

ла, что легко приобрести снова и мужа, и сына,

но никогда не возвратишь себе брата (67). Эта

история была известна уже Геродоту, расска-

завшему ее о жене Интаферна, а затем Софокл

подобный мотив ввел в «Антигону».

В свое время немецкий ученый Т. Бенфей

выдвинул теорию, что родиной мировых ска-

зочных сюжетов была Индия, и при этом осо-

бую роль он отводил буддистам, считая их соз-

дателями и распространителями этих сюжетов.

Теория Бенфея большинством специалистов

признана по меньшей мере односторонней.

Сами буддисты, как правило, использовали ма-

териал, уже бывший к тому времени в народ-

ном обиходе; кое-какие истории, попавшие в

джатаки, пришли в Индию из других стран, а

многие другие проникли в мировую литерату-

ру, минуя буддийские памятники, через иные

произведения индийской литературы («Панча-

тантру» , « Шукасаптати», « Катхасаритсагару»

и т. п.). Но как бы ни обстояло дело в каждом

конкретном случае, книга «Джатак» буддий-

ской «Типитаки» и теперь сохраняет свое вы-

дающееся значение для изучения мировых ли-

тературных и фольклорных связей.

Джайнский канон, или джайнские священные

тексты, написанные на пракрите ардхамагад-

хи — языке, на котором по преданию пропове-

довал основатель джайнизма Вардхамана Ма-

хавира,— дошли до нас в еще более поздней

обработке, чем буддийская «Типитака». Лучше

сохранился и больше известен канон шветамба-

ров («одетых в белое платье») — одной из двух

наиболее значительных джайнских сект. Канон

шветамбаров «Агама», или «Сиддханта» («Свя-

щенное учение»), был окончательно отредакти-

рован и записан в середине V в. н. э. на соборе

в Валабхи (Гуджарат), когда, согласно джайн-

ской традиции, некоторые тексты уже были по-

теряны, а относительно других возникло опасе-

ние, что они будут забыты. Канон состоит из

12 анга («анга» — «часть, раздел»), 12 упанга

(«вспомогательных частей») и нескольких

иных групп текстов, среди которых особенно

важны «Чхеда-» и «Мула-сутры», напоминаю-

щие по своему характеру сутры ведийской лите-

ратуры. Та же джайнская традиция утверждает,

однако, что первая редакция канона состоялась

много раньше, в III в. до н. э., на первом собо-

ре джайнов в Паталипутре, и уже тогда канон

включал в себя все 12 анг. Лингвистический и

исторический анализ «Агамы» действительно

свидетельствует, что ряд текстов канона — при-

чем не только некоторые анги, но и отдельные

упанги и сутры — восходит к глубокой древно-

сти, хотя впоследствии они и подверглись более

или менее значительной обработке. Другие ча-

сти канона были созданы много позже: иногда

в первые века н. э., иногда лишь ко времени

собора в Валабхи, а некоторые даже позже VB.

н. э. При этом, как и в буддийской «Типитаке»,

ранние и более поздние части расположены в

«Агаме» рядом, и одна и та же книга включает

в себя отрывки, отделенные друг от друга по

времени возникновения несколькими веками.

Подобно «Типитаке», джайнская «Агама» изла-

гает принципы религиозной доктрины и этиче-

ское учение джайнов, правила поведения ми-

рян и монахов, содержит элементы джайнской

психологии и метафизики. Как и в «Типитаке»,

проза в джайнском каноне чередуется со стиха-

ми, повествование сменяется диалогом, а основ-

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

235

ные догматы учения иллюстрируются вставны-

ми легендами, притчами, анекдотами и быто-

выми зарисовками. Однако в целом джайнским

текстам свойствен более дидактичный и сухой

тон изложения; сугубо конкретные, утилитар-

ные цели авторов и составителей этих текстов

часто лишают их общекультурной значимости,

и с литературной точки зрения их ценность

явно ниже ценности книг буддийского канона.

Характерно, что даже вводные легенды о

джайнских учителях и святых, внешне столь

напоминающие буддийские истории, как пра-

вило, составлены по шаблону: сначала сообща-

ется, где святой родился, как стал отшельни-

ком, затем более или менее подробно описыва-

ются его аскетические подвиги, кончающиеся

обычно смертью от голода, холода или само-

истязаний. При этом детали описания нетрону-

тыми переносятся из одной легенды и из одной

книги в другую, а иногда просто заменяются

отсылкой на соответствующий текст. Даже ис-

тории, повествующие о странствованиях и

страданиях Махавиры (например, в первой

анге), лишены той взволнованности и драма-

тизма, которые свойственны подобным им буд-

дийским легендам о жизни Будды.

Вместе с тем некоторые отрывки и даже кни-

ги джайнского канона говорят о том, что их

авторам не были чужды художественные вкусы

и стремления и они умели добиваться опреде-

ленного художественного эффекта. Так, значи-

тельная часть второй анги («Суягаданга») со-

стоит из стихов, написанных разнообразными

метрами с большим количеством оригинальных

и точных сравнений; в пятой анге («Бхагава-

тианга»), излагающей основы джайнского ве-

роучения, имеется несколько остроумно состав-

ленных диалогов, заключенных в искусную по-

вествовательную рамку; но, как мы уже гово-

рили, особенно интересны в джайнском каноне

некоторые сутры. В одной из них—«Кальпа-

сутре», приписываемой ученику Махавиры

Бхадрабаху и относящейся, видимо, к древней-

шим текстам «Агамы», эпически полно, с по-

мощью пространных описаний природы, а так-

же реальных и фантастических событий рас-

сказано о жизни основателя джайнизма. Дру-

гая

—

«Уттарадхьяянасутра» — своими поэти-

ческими приемами — обилием притч, разверну-

тых сравнений, диалогов и афоризмов, связан-

ных часто единым рефреном,— похожа на буд-

дийские «Суттанипату» и «Дхаммападу». Но

не только на «Суттанипату» и «Дхаммападу».

Среди притч этой сутры некоторые переклика-

ются с религиозно-дидактическими текстами в

иных литературах. Так, одна из них явно на-

поминает евангельскую притчу о талантах. Три

купца отправились в путешествие и захватили

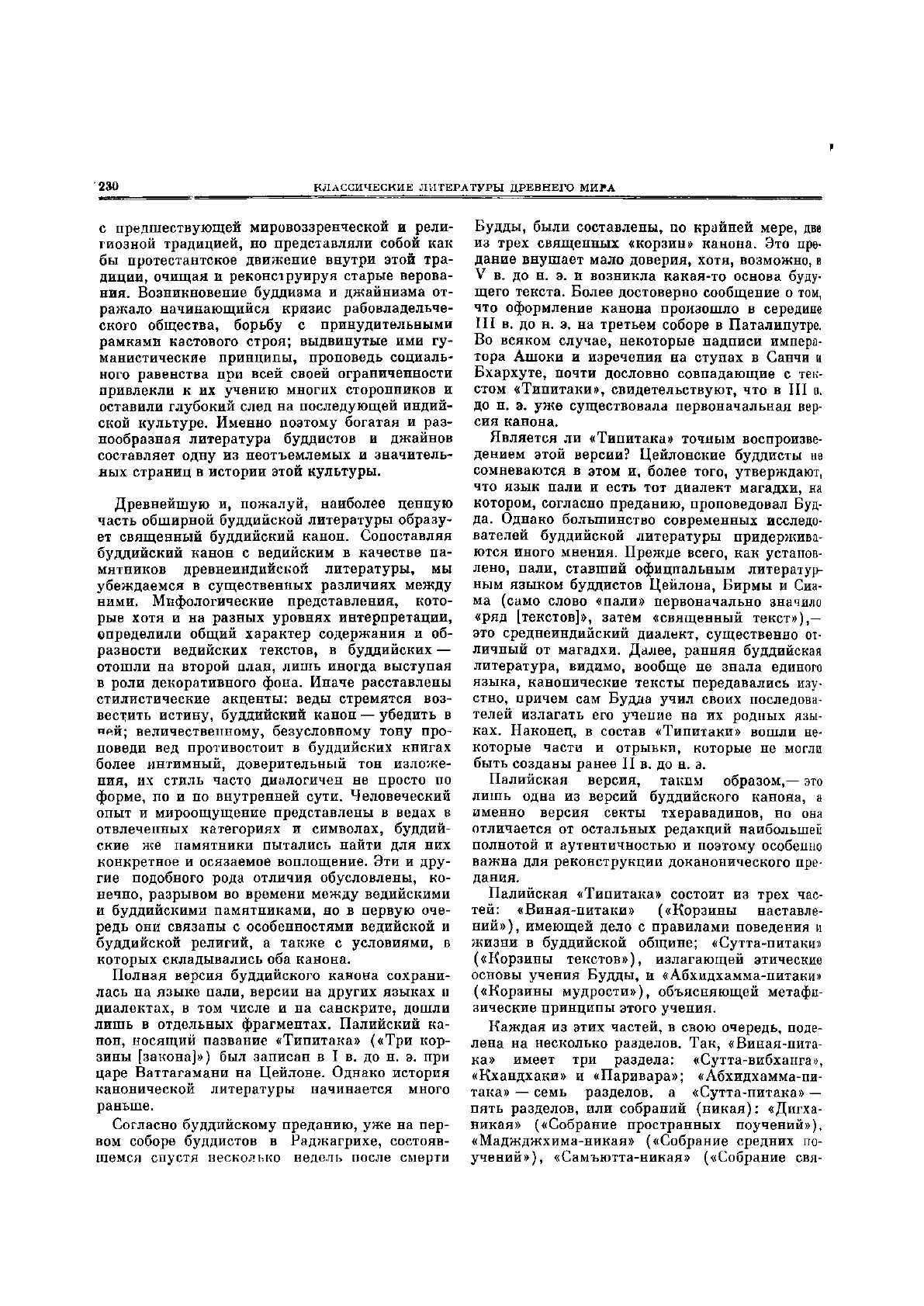

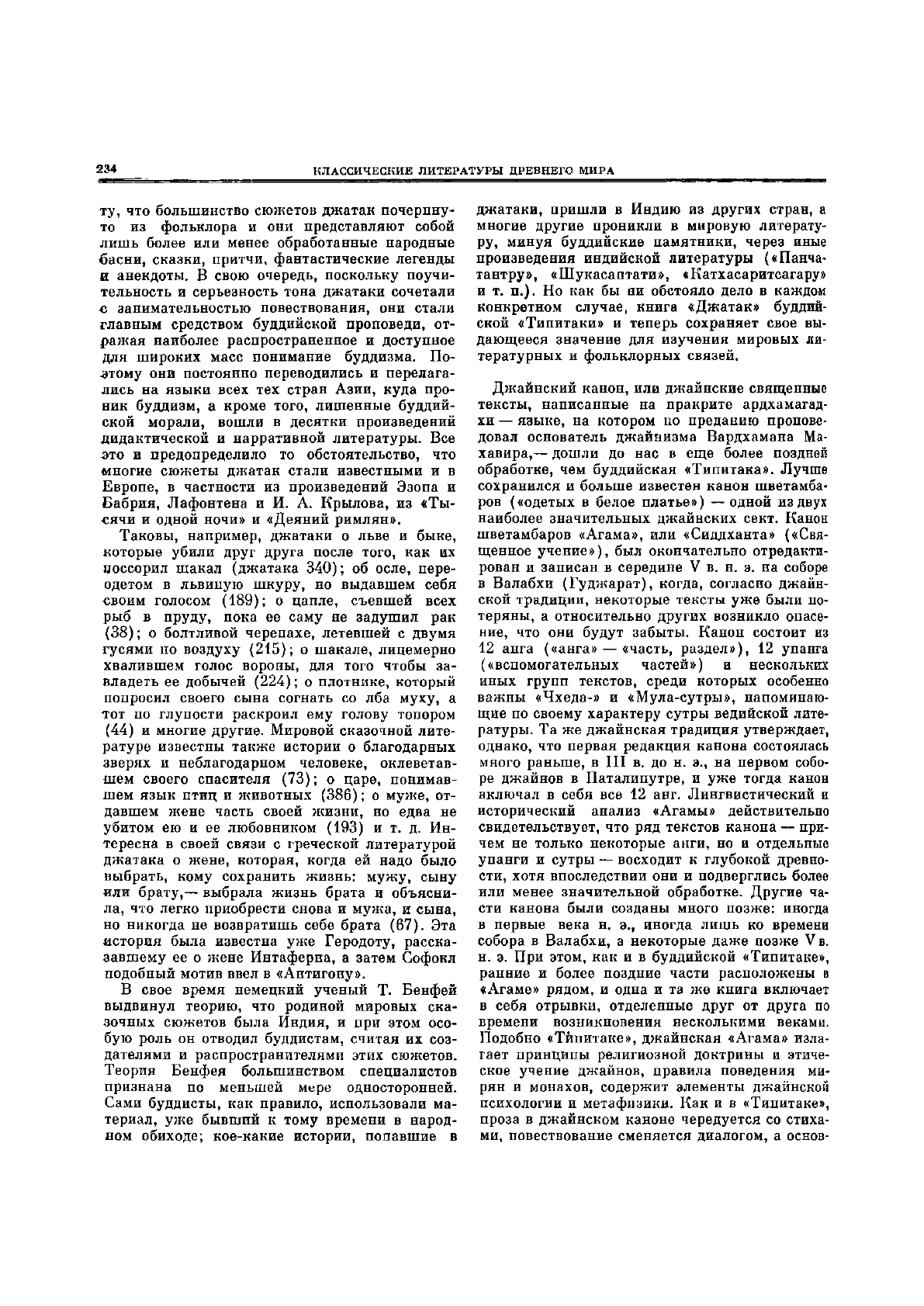

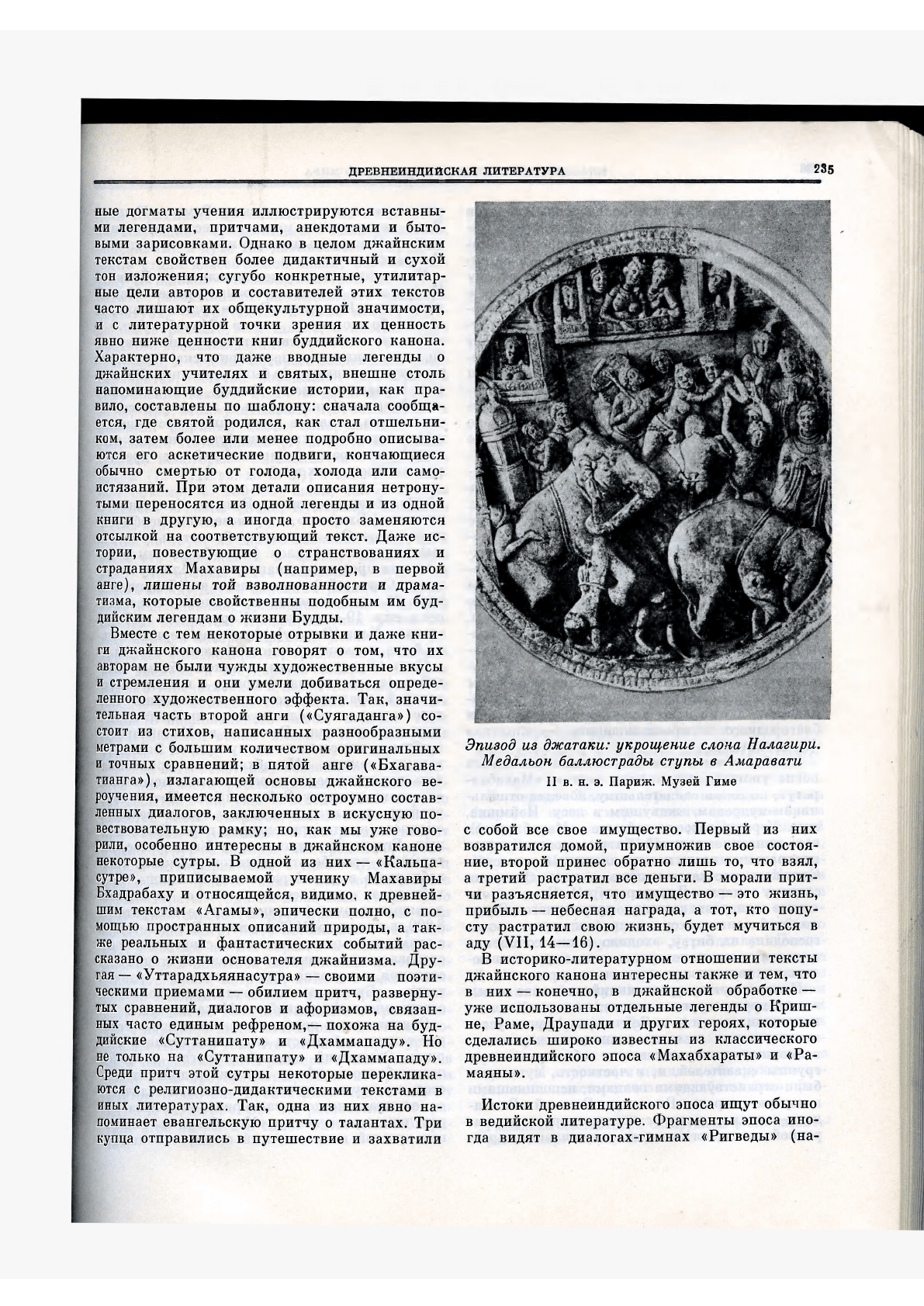

Эпизод из джатаки: укрощение слона Налагири.

Медальон баллюстрады ступы в Амаравати

II в. н. э. Париж. Музей Гиме

с собой все свое имущество. Первый из них

возвратился домой, приумножив свое состоя-

ние, второй принес обратно лишь то, что взял,

а третий растратил все деньги. В морали прит-

чи разъясняется, что имущество — это жизнь,

прибыль — небесная награда, а тот, кто попу-

сту растратил свою жизнь, будет мучиться в

аду (VII, 14-16).

В историко-литературном отношении тексты

джайнского канона интересны также и тем, что

в них — конечно, в джайнской обработке —

уже использованы отдельные легенды о Криш-

не, Раме, Драупади и других героях, которые

сделались широко известны из классического

древнеиндийского эпоса «Махабхараты» и «Ра-

маяны».

Истоки древнеиндийского эпоса ищут обычно

в ведийской литературе. Фрагменты эпоса ино-

гда видят в диалогах-гимнах «Ригведы» (на-

236

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

пример, в гимне о переправе войска бхаратов

под водительством Вишвамитры через реки Ви-

паш и Шутудри), иногда — в ведийских воин-

ских или хвалебных песнях, иногда — в леген-

дах брахман, где вставные стихи по своему

языку и метру близки эпическим (например, в

легенде о Шунахшепе из «Шатанатха-брахма-

ны»). Однако вряд ли в любом из таких от-

рывков можно обнаружить эпический сюжет

или тем более считать его законченной эпиче-

ской песней. Скорее, в них просто проникли

отзвуки эпической традиции, которая развива-

лась в Индии параллельно с традицией риту-

альной и философско-религиозной поэзии, а не

отпочковалась от нее в какое-то сравнительно

позднее время.

О наличии такой традиции говорят уже брах-

маны, которые наряду с ведами упоминают в

качестве чтимых и популярных литературных

памятников итихасы (букв, «так именно

было») и пураны (букв, «сказания о древно-

сти»), содержание которых составляют леген-

ды о богах и демонах, рассказы о царях, мудре-

цах и героях прошедших времен. При этом

если ведийские гимны надлежало, по указанию

брахман, произносить жрецам или брахманам,

то героические истории и легенды пересказы-

вали выходцы из иных каст. Так, «Шатапатха-

брахмана» (XIII, 1, 5, 5—6; XIII, 4, 3, 3) со-

общает, что при жертвоприношении коня днем

поют о жертвах брахманы, а ночью под акком-

панемент лютни поют о воинах и битвах «люди

благородного происхождения» — кшатрии

(«раджанья»).

Наиболее часто для обозначения эпического

певца употреблялся термин «сута». «Махабха-

рату», по ее же свидетельству, поведал отшель-

никам-мудрецам, живущим в лесу Наймиша,

сута Уграшравас; в той же «Махабхарате»

все описание великой битвы, составляющее

центральную часть поэмы, вложено в уста суты

Санджаи, рассказывающего о ходе сражения

слепому царю Дхритараштре. Само слово

«сута» означает возницу, придворного. Види-

мо, в обязанности сут, сопровождавших своего

господина на битву, входило также сочинение

и декламация панегириков и поэм, воспеваю-

щих его подвиги или подвиги его предков.

Помимо сутов, древнеиндийский эпос назы-

вает и другие группы певцов: магадхов, ванди-

нов, кушилавов и т. п. Сейчас уже трудно уста-

новить, в чем состояла разница между ними;

возможно, они представляли собою различные

группы сказителей, и, в частности, кушилавы

были странствующими певцами, исполнявшими

в первую очередь «Рамаяну». В самой «Рамая-

не» — видимо, в качестве своего рода расши-

ренной этимологии слова «кушилава» — рас-

сказано о том, как два сына Рамы — Куша и

Лава, странствуя с места на место, повторяют

песнь о Раме, услышанную ими от ее создателя

Вальмики.

Нам неизвестно, существовали ли в Древней

Индии иные эпические поэмы, кроме «Махаб-

хараты» и «Рамаяны». Если и существовали, то

они либо вошли в состав «Махабхараты» и

«Рамаяны» в качестве вставных эпизодов, ли-

бо, оттесненные на периферию сказительского

репертуара, никогда не были записаны. Во вся-

ком случае, начиная с I тыс. н. э. в памяти

индийцев сохранились только эти два классиче-

ских эпоса, ставшие постоянным источником

подрая^ания и вдохновения буквально для всех

индийских поэтов и мыслителей от древних

времен и до наших дней.

«Махабхарата», или «Великое [сказание о

потомках] Бхараты»,— произведение необычай-

но большое. Оно состоит приблизительно из ста

тысяч двустиший-шлок (т. е. более чем в во-

семь раз превышает, например, «Илиаду» вме-

сте с «Одиссеей») и разделено на 18 книг, или

парв. К ним в качестве приложения присоеди-

нена еще 19-я книга — «Хариванша» («Родо-

словная Хари [Вишну]»), которая первоначаль-

но была, возможно, самостоятельной поэмой.

По всей вероятности, в таком объеме «Ма-

хабхарата» возникла не сразу, а в ходе много-

вековой традиции устного исполнения. Сам

текст эпоса свидетельствует по крайней мере о

трех его редакциях. Введение в «Махабхарату»

сообщает, что сочинил поэму мудрец Вьяса, ко-

торому, помимо «Махабхараты», приписыва-

лась редакция вед и пуран, а затем пересказал

ее своему ученику Вайшампаяне. Тот, в свою

очередь, прочитал поэму во время великого

змеиного жертвоприношения царя Джанамед-

жаи. Его чтение слушал сута Уграшравас, ко-

торый по просьбе отшельников рассказал «Ма-

хабхарату» в третий раз в лесу Наймиша. «Ма-

хабхарата» дает сведения и о начальных

размерах поэмы (в одном случае говорится о

8 800, в другом о 24000 шлок). В соответствии

с этими данными самого эпоса современные ис-

следователи различают несколько стадий его

создания, отделяя сравнительно ранний

текст — «Бхарата» — от текста, дополненного и

освященного традицией,— «Махабхараты».

О длительном периоде сложения эпоса гово-

рят также особенности его языка, стиля и мет-

рики. Эпический санскрит многих отрывков

поэмы близок к языку поздних ведийских тек-

стов, а в других случаях он мало чем отличает-

ся от классического санскрита, от языка пу-

ран; некоторым частям «Махабхараты» свойст-

вен простой и лаконичный стиль, напоминаю-