Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

247

Однажды Вальмики увидел в лесу счастли-

вую пару птиц краунча (разновидность кули-

ка). Вдруг стрела некоего охотника поразила

самца. Когда самка начала оплакивать своего

мужа, сердце Вальмики преисполнилось состра-

дания, и он проклял убийцу:

Охотник, да лишишься ты навеки пристанища

За то, что убил одного из этой пары краунча,

завороженного любовью.

(I, 2, 15)

Проклятие неожиданно для самого Вальми-

ки вылилось из его уст в ритмизованной форме

в виде шлоки. И тогда бог Брахма повелел ему

новым размером описать деяния Рамы.

В IX в. II. э. индийский теоретик поэзии

Апандавардхана, выдвинувший доктрину скры-

того смысла (дхвани) как истинной «души по-

эзии», коснувшись «Рамаяны» в своем тракта-

те «Дхвапьялока» («Свет дхвани»), писал: «Не-

когда горе от разлуки (курсив мой.— П. Г.)

пары краунча стало шлокой у первого поэта».

И затем продолжал: «Именно это горестное

чувство доводит он в своей поэме до полного

расцвета, завершая ее описанием окончатель-

ной разлуки Рамы с Ситой».

Эти глубокие и верные слова древнего кри-

тика часто незаслуженно забывают, а между

тем «горе от разлуки» — на самом деле доми-

нирующий мотив, определивший и композицию,

и основной тон «Рамаяны». Не говоря уже

о том, что разлука Рамы и Ситы составляет

как бы пружину развития действия в эпосе,

показателен его эпилог, вернее, та обработка,

которой подвергся в окончательной редакции

«Рамаяны» традиционный конец сказания о

Раме. Вставная поэма о Раме имеется в «Ма-

хабхарате» (III, 258—276). Там рассказ за-

канчивается тем, что после битвы, убедившись

благодаря вмешательству богов в добродетели

своей жены, Рама с Ситой возвращается в Ай-

одхью и счастливо в ней царствует. Между тем

в седьмой книге «Рамаяны» несчастья супру-

жеской четы искусственно продолжены. Сно-

ва — и при этом весьма малооправданно — воз-

никают подозрения у народа и Рамы, и снова

Рама и Сита должны расстаться друг с другом.

Вновь супруги встречаются, уже сам автор

«Рамаяны» Вальмики подтверждает чистоту

Ситы, но Рама опять колеблется, и Ситу погло-

щает земля, в третий и последний раз разлу-

чая с мужем. Видимо, благополучный конец

казался автору окончательной формы эпоса

противоречащим его художественному смыслу,

господствующему в нем настроению, и он был

готов трижды повторить самого себя, даже бро-

сить тень на идеальный образ Рамы, лишь бы

остаться верным центральной в поэме теме —

теме разлуки и вызванного ею страдания ге-

роев.

Основная художественная задача, стоящая

перед автором «Рамаяны», определила не толь-

ко композицию эпоса, но и свойственную ему,

в отличие от иных героических эпосов мировой

литературы, эмоциональную окраску, лиризм.

По всей поэме рассыпаны монологи героев, в

которых рисуются их чувства и мысли, навеян-

ные ходом событий или новой обстановкой, в

которой они оказываются. И в этих монологах

тема разлуки с любимым или любимой домини-

рует почти безраздельно.

В стремлении сохранить единство настрое-

ния в эпосе автор «Рамаяны» пронизывает мо-

тивами горького одиночества, страдания из-за

утраты близкого монологи не только главных,

но и второстепенных персонажей. К ним при-

надлежит, например, так называемый «плач»

Дашаратхи, который, чувствуя приближение

смерти, жалуется своей жене Каушалье на

охватившее его отчаяние от разлуки с люби-

мым сыном:

Царь, чей разум был до предела подавлен горем.

Погруженный в необозримый океан скорби, сказал:

«Горе о Раме — бездонная пучина, разлука с Ситой —

водная зыбь,

Вздохи — колыханье волн, всхлипывания — мутная

пена,

Простирания рук — всплески рыб, плач — морской

гул,

Спутанные волосы — водоросли, Кайкейи — подводный

огонь,

Потоки слез моих — источники, слова горбуньи * —

акулы,

Достоинства Рамы, повелевшие ему уйти

в изгнание,— прекрасные берега,

Этот океан скорби, в который меня погрузила

разлука с Рамой,

Увы! мне при жизни уже не пересечь, о Каушалья...

Царица, посланцы Смерти торопят меня...

Тоска, что я уже не увижу сына, чьи подвиги

несравненны,

Иссушает мое дыхание, как жар иссушает каплю

воды...

Я сам виновник своего горя, и оно неумолимо

подтачивает мои силы и разум,

Как река своим током подтачивает берега.

О Рама, о могучий герой, о утешитель моей

слабости,

О отрада отца своего, о мой хранитель!

Где же ты в этот час, сын мой!»

(II, 59, 28—32, 64, 66—68, 74—76)

Естественно, однако, что мотивами скорби

из-за разлуки, из-за несбывшихся надежд люб-

* Мантхары, служанки Кайкейи, посоветовавшей своей

госпоже добиться изгнания Рамы.

248

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

ви более всего окрашены чувства главных ге-

роев, Ситы и Рамы, которых сама судьба без-

жалостно держит вдали друг от друга. Много-

численные монологи Рамы и Ситы навсегда

остались для последующих индийских поэтов

образцами мастерства и вдохновения, когда они

так или иначе касались темы любовного стра-

дания, стремились изобразить наиболее сокро-

венные человеческие чувства. Среди них осо-

бенно известен монолог Рамы, который он про-

износит, когда застает пустой свою хижину и

нигде не находит Ситу, похищенную у него

Раваной.

Рама полон отчаяния, жалуясь и стеная, он

бродит в поисках Ситы по лесу, тщетно зовет

ее, вопрошает о ее судьбе реки и горы, расте-

ния и животных, но никто ничего о ней не

знает. Он расспрашивает о ней солнце — «сви-

детеля всего дурного и доброго в мире», де-

ревья, встречающиеся на его пути:

Ашока, прогоняющая горе! Сделай так, чтобы

от скорой встречи с любимой

Мое сердце, пораженное горем, стало бы

беспечальным, как твое имя *.

Пальма, если ты видела ту, чья грудь похожа

на твои спелые плоды,

Скажи мне о прекраснобедрой, коли есть у тебя

ко мне жалость.

Яблоня, не заметила ли ты Ситу, прекрасную, как

яблоко?

Если знаешь, где моя возлюбленная, скажи мне

немедля...

(Ill, 60, 17—19)

Эти заклинания Рамы, угрожающего насы-

тить воздух стрелами, преградить путь ветрам,

обрушить вершины гор, высушить реки и озе-

ра и погрузить всю землю в мрак, если боги

не вернут ему Ситу, вызвали множество под-

ражаний у индийских поэтов, и среди них Ка-

лидасы, который заполнил почти весь четвер-

тый акт своей драмы «Мужеством обретенная

Урваши» подобного же рода жалобами Пуру-

раваса, потерявшего свою возлюбленную и рас-

спрашивающего о ее судьбе у птиц и живот-

ных.

Необычная для древних литературных па-

мятников эмоциональная насыщенность «Ра-

маяны» потребовала от ее создателей и новых

изобразительных средств. Речь при этом идет

не только о всевозможных риторических фигу-

рах, сравнениях и метафорах, игре слов, парал-

лелизмах и аллитерациях, которые в «Рамаяне»

значительно сложнее и разнообразнее, чем, на-

пример, в «Махабхарате». Стиль «Рамаяны»

Ашока (название дерева) — на санскрите букв, зна-

чит «беспечальная».

прежде всего отличают детализованные и кра-

сочные описания (например, городов Айодхьи

и Ланки, пожара в Ланке, устроенпого Хану-

маном, и т. д.), и среди них особо важную роль

играют многочисленные описания природы.

Внимание к природе, искренняя и горячая

любовь к ней, подчеркивание той связи, которая

неизбежно возникает между природой и чело-

веком,— одна из примечательных черт «Рамая-

ны». Природа для героев «Рамаяны» составляет

величайшее благо человеческой жизни, и при-

общение к природе способно облегчить любое

горе.

Так, оказавшись вскоре после изгнания т

Айодхьи в лесу, вблизи от горы Читракуты в

реки Мандакини, Рама взволнованно и восхи-

щенно описывает Сите открывающийся перед

ними пейзаж:

Взгляни на реку Мандакини с ее прелестными

отмелями, прекрасную,.

Населенную гусями и журавлями, усеянную

лотосами^

По ее берегам растут всевозможные деревья,

полные цветов и плодов,.

И в любом месте она выглядит столь же краен вой»

Как пруд лотосов у царя царей Куберы.

Ее воды, замутненные стадом антилоп, пришедшим

на водопой»

Ее прекрасные отлогие склоны наполняют меня

радостью....

Взгляни на это множество цветов, сорванных

и рассыпанных ветром»

Взгляни и на те, которые плывут и постепенно

погружаются в воду.

(II. 95, 3—5, 10>

Вид этой прекрасной реки не только утешает

Раму в его горе, но и делает его счастливым,,

полностью заставляет забыть утраченное:

Трижды в день совершая омовение, питаясь

сладкими кореньями и плодами»

Теперь вместе с тобой я не желаю ни Айодхьи,

ни царства.

(II, 9о, 17>

Впервые в «Рамаяне», а затем уже по ее об-

разцу во всей последующей индийской эпиче-

ской поэзии даны развернутые описания вре-

мен года, смена которых символизирует непре-

рывное обновление жизни и в то же время ее

исконное постоянство. Вслед за иссушающим

жаром лета наступает сезон дождей, когда

«небо окутано тучами, похожими на горы» и

«дождями пролился эликсир жизни... который

солнце своими лучами высосало из вод океа-

на»; когда «земля, покрытая свежей травой»

усеянной крохотными божьими коровками, вы-

глядит, как женщина в ярко-зеленом платье»

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

249

усыпанном красными горошинами»; когда

жужжание пчел, кваканье лягушек, гром, по-

добный бою барабана, «сливаются в лесу в один

гигантский хор» (IV, 28). Затем приходит

осень; «тысячеглазый бог (Индра.— П. Г.), на-

сытив землю влагой... отдыхает», «тучи, кото-

рые... низвергали потоки воды, рассеялись»,

«воды большого озера, где сонный лебедь оди-

ноко плывет среди множества ярких лилий, по-

хожи на свободное от туч ночное небо, в кото-

ром сквозь мириады звезд сияет полная луна»

(IV, 30). Но и осень сменяется зимой. И вот

уже «луна, которой солнце отдало свою красо-

ту, не блестит, и ее замерзший диск покрыт

дымкой, как зеркало, запотевшее от дыхания»,

а «дикий слон, коснувшись воды в удобном, но

холодном водоеме, сразу же отдергивает свой

хобот, хотя его и мучит сильная жажда»

(ш, 16).

Создавая величественные полотна, в кото-

рых отражены красота и многообразие приро-

ды Индии, творцы «Рамаяны» умело подчи-

няют эти пространные описания задачам по-

вествования, его ритму и настроению. При

этом они ищут не объективного соответствия

изображений ландшафта человеческим эмоци-

ям, а смотрят на природу глазами героев по-

эмы, которые, естественно, не могут не вкла-

дывать в ее восприятие свои субъективные

настроения и ощущения. Так, блуждая в поис-

ках Ситы, Рама и Лакшмана приходят весной

к берегу озера Пампы. Чистые воды озера

сияют в солнечном свете, как драгоценные кам-

ни. Озеро усеяно прекрасными лотосами и ли-

лиями, а по берегам в густой, изумрудного цве-

та траве растут тысячи цветов, напоминающих

яркий ковер. Шум листвы, колеблемой легким

ветерком, и жужжание бесчисленных пчел зву-

чат, как праздничная весенняя песнь. Но в

душе Рамы очарование весны и пробудившейся

природы только усиливают тоску по Сите. И яр-

кие краски пейзажа сливаются в его вообра-

жении в картину весеннего пожара, подобного

пламени скорби, пожирающего его сердце.

Красные цветы дерева ашоки кажутся ему рас-

каленными углями, ее золотые листья — язы-

ками огня, жужжание пчел — шипением пла-

мени, розовая пыльца, летающая по воздуху,—

искрами, и потому лепестки лотосов снова на-

поминают ему о красоте глаз Ситы, а сладкий

ветерок — ее благоуханное дыхание (IV, 1).

Все эти черты стиля «Рамаяны» не знакомы

ни ведам, ни древнейшей повествовательной ли-

тературе буддистов и джайиов, ни даже «Ма-

хабхарате». Они, по сути дела, открывают но-

вую эпоху в индийской поэзии, принадлежат

уже не ее прошлому, а, скорее, будущему.

Именно поэтому индийцы с давних времен на-

Женская статуя

Камень. II в. н. э. Матхура (штат Уттар Прадеш).

Калькутта. Индийский музей

зывают «Рамаяну» — адикавья, т. е. «первой-

поэмой», первым собственно литературным про-

изведением, а ее предполагаемого автора Валь-

мики— «адикави», или первым поэтом.

Особенности содержания и стиля «Рамаяны»,

казалось бы, предполагают сравнительно позд-

нюю дату ее возникновения. Несомненно, что

и язык, и композиция, и сам дух первого ин-

дийского эпоса, «Махабхараты», более архаич-

ны. Однако исследователи обратили внимание,

что, в то время как «Рамаяна» ни разу не упо-

минает о «Махабхарате», «Махабхарата», на-

против, несколько раз цитирует «Рамаяну», на-

зывает в связи с нею имя Вальмики и даже до-

статочно очевидно перелагает ее содержание во*

250

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

вставном сказании о Раме (III, 258—276). Про-

тиворечие на первый взгляд представляется

неразрешимым. И тем ие менее оно оказывает-

ся вполне устранимым, если вспомнить, что оба

эпоса в течение многих веков параллельно су-

ществовали в устной традиции. В русле этой

традиции первоначальные версии «Рамаяны»

возникли, видимо, позже ранних редакций

«Махабхараты» — предположительно в III-

II вв. до н. э., и поэтому в памятниках конца

I тыс. до н. э. на нее, в отличие от «Махабха-

раты», нет никаких ссылок. Но, с другой сто-

роны, окончательная редакция «Рамаяны» сло-

жилась на один-два века раньше окончатель-

ной редакции «Махабхараты», вероятнее всего

во II в. н. э., и отсюда — знакомство последней

с эпосом Вальмики.

Длительный период создания «Рамаяны» во

многом объясняет и специфику этой поэмы.

Едва ли ей изначально была свойственна та

высокая эмоциональность, та изощренность

стилистических средств, то стремление подчи-

нить элементы содержания и композиции еди-

ному настроению, которые характеризуют «Ра-

маяну», дошедшую до нашего времени. О со-

ответствующих изменениях в эпосе говорит, в

частности, сравнительно позднее, как мы уже

отмечали, добавление к его тексту первой и

седьмой книг, содержащих ключевой эпизод

изобретения шлоки и рассказ о новой разлуке

Рамы и Ситы. Об этом же говорит и то, что

«Махабхарата» знала «Рамаяну» с принципи-

ально иной концовкой, и то, что многие эмо-

ционально наиболее насыщенные отрывки и

монологи часто рассматриваются исследовате-

лями как поздние вставки.

Видимо, «Рамаяна» была на первых порах,

как и «Махабхарата», обычным героическим

эпосом — эпосом в принятом смысле этого сло-

ва, воспевающим славные деяния героев леген-

дарного прошлого Индии. Но далее пути двух

классических поэм разошлись. Если процесс

формирования «Махабхараты» шел по линии

превращения древнего сказания в священную

и мудрую книгу о смысле и цели жизни, о че-

ловеческом долге и морали, то «Рамаяна» про-

делала путь от героического к чисто литератур-

ному, так называемому «искусственному» эпо-

су, подчинив эпическое действие условной ли-

тературной трактовке, введя его в рамки зако-

нов новой литературной формы.

Творцом этой новой формы индийская тра-

диция согласно называет Вальмики. Действи-

тельно, отмечая в «Рамаяне» многие приметы

устного творчества и устной поэзии, мы в то

же время ие можем не заметить в ее стиле и

способах обработки сюжета следы индивиду-

ального почерка истинного поэта-новатора.

Звался ли сам этот поэт Вальмики или

— что

кажется более правдоподобным — он скрылся

за именем, принадлежащим какому-то древне-

му и чтимому эпическому певцу, мы не знаем.

Но вполне вероятно, что именно ему принадле-

жит то переосмысление, та радикальная пере-

работка эпического ядра «Рамаяны», которые

явились поистине переломной вехой в истории

древнеиндийской литературы.

Каждый из рассмотренных нами памятни-

ков обладает, как мы стремились показать, осо-

бой, только ему присущей спецификой. Различ-

ны мифологические и идеологические представ-

ления, лежавшие соответственно в основе вед,

эпоса, буддийского и джайнского канонов, не-

схожи принципы их композиции, по-разному

расставлены стилистические акценты. Однако

в то же время нельзя не заметить, что всем им

свойственны некоторые общие характеристики,

которые в согласии с хронологическими крите-

риями определенно указывают на их принад-

лелшость к одному, а именно к раннему перио-

ду развития древнеиндийской литературы.

Прежде всего, как свидетельствует сравни-

тельная история литератур Древности, станов-

ление этих литератур обычно начинается с по-

явления религиозных сводов и эпоса. Первыми

произведениями китайской литературы счита-

ются «Шуцзин», «Шицзин» и «Ицзин», вошед-

шие в конфуцианское «Пятикнижие», история

иранской литературы открывается Авестой, ев-

рейской — Библией, греческой — «Илиадой» и

«Одиссеей». Среди древнейших памятников ме-

сопотамской, угаритской, хеттской и египетской

литератур преобладают фрагменты мифологи-

ческого эпоса и ритуальных текстов. С этой

точки зрения представляется закономерным,

что начало развития индийской литературы

ознаменовано созданием как раз тех четырех

литературных комплексов (ведийского, буддий-

ского, джайнского и эпического), о которых и

шла речь.

Далее, и веды, и «Типитака», и эпос сложи-

лись как целое в течение многих веков, при-

чем складывались в русле устной, а не пись-

менной традиции. Мы знаем, что письмо уже

было известно населению долины Инда в III—

II тыс. до и. э., затем его навыки оказались

утраченными, и письменность в Индии возро-

дилась лишь приблизительно в середине I тыс.

до н. э. Однако первоначально ею пользова-

лись, по-видимому, главным образом лишь в ад-

министративных и экономических целях. Хотя

«Ригведа» существовала уже к 1000 г. до н. э.,

ведийская литература в целом — к 500 г. до

н. э., а ранние версии эпоса и первые буддий-

ские и джайнские тексты — к 400—200 гг. до

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2fcl

н. э., записаны они были не сразу и, по край-

ней мере, до рубел^а нашей эры функциониро-

вали как памятники устные. Это привело к не-

скольким важным для всей индийской литера-

туры периода Древности последствиям. По-

скольку произведения ее не были фиксирова-

ны, мы часто имеем дело не с одним, а с не-

сколькими текстами (редакциями) одного и

того же памятника, и в таком случае бесполез-

но отыскивать его оригинал или архетип. Уст-

ным бытованием объясняются и такие особен-

ности стиля вед, эпоса, «Типитаки», как обилие

в них клишированных фразеологических обо-

ротов (так называемых «формул»), повторов,

рефренов и т. п. В формулах и повторах часто

видят наследие присущих, например, гимнам

вед магических функций, однако прежде всего

они были необходимым условием создания лю-

бого рода текста в устной форме и последую-

щего его воспроизведения «по памяти» новыми

исполнителями. Устным происхождением опре-

делены, наконец, некоторые основные способы

построения древнейших индийских памятников

(ь виде проповеди, диалога, обращения, пане-

гирика и т. п.), а также ряд дошедших к нам

по традиции их названий (шрути, упанишады

и др.).

L устным характером рассмотренных нами

произведений связан отчасти и уже отмечен-

ный нами факт их невыделенности как произ-

ведений собственно литературных. Было бы,

конечно, неправильно утверждать, что каждый

древний индийский текст преследовал только

практические — религиозные или дидактиче-

ские — цели, но в целом эстетические задачи

еще не выдвинулись на первый план. И хотя

мы имеем дело с произведениями, чьи худо-

жественные достоинства по-своему уникальны,

не случайно, что большая их часть входила в

состав религиозных сводов, а санскритскому

эпосу, и прежде всего «Махабхарате», в выс-

шей мере свойственна этико-философская окра-

ска.

Отсутствие художественного самосознания в

индийской культуре I тыс. до н. э. обнаружи-

вает себя и в том обстоятельстве, что представ-

ление о творце произведения еще не кристал-

лизовалось в понятие поэта. Гимны «Ригведы»

слагались, как говорит предание, легендарны-

ми пророками-риши, проза брахман и диалоги

упанишад — святыми мудрецами, буддийские

и джайнские тексты — вероучителями Буддой и

Махавирой и их сподвижниками. При этом ли-

тература оставалась по преимуществу аноним-

ной, имя автора не столько указывало на реаль-

ного творца того или иного памятника, сколь-

ко утверждало его значимость, и литературное

произведение принадлежало, по сути, всему

обществу или по крайней мере какой-то одной

его социальной либо конфессиональной про-

слойке в целом. И потому — пояшлуй, за един-

ственным исключением «Рамаяны», которая

уже стоит на пороге нового этапа развития ли-

тературы,— тщетным было бы искать в древне-

индийской словесности признаки индивиду-

альной стилистики, тематики, средств выра-

жения.

Естественно, что, когда литература еще не

осознает своей автономности, не моя^ет сло-

житься и литературная теория, хотя неограни-

ченные возможности слова как такового не раз

восхвалялись творцами ведийских песнопений.

А поскольку не было литературной теории,

нельзя говорить в связи с древней индийской

литературой и о четкой дифференциации в ней

жанров. Когда в ведийских самхитах мы раз-

личаем эпические, драматические и даже ли-

рические гимны, в брахманах отделяем теоло-

гические наставления от нарративных эпизо-

дов, в упанишадах вычленяем философские

диалоги, а в «Типитаке» — басни, притчи, жиз-

неописания и т. д., мы в какой-то мере привно-

сим в синкретические по своей сути памятники

исанровую классификацию позднейшей литера-

туры. В индийской литературе периода Древ-

ности произведение существовало как нечлени-

мое, подчиняющееся особым законам целое, и

оценивать эту литературу нужно в первую оче-

редь сообразно выдвигаемым ею самой нормам

и принципам. Однако это не означает, что уже

в литературе I тыс. до н. э. не вызревали, прав-

да еще в диффузном, смешанном состоянии,

новые жанры и формы. Эти жанры и формы

восприняла, разработав и уточнив их в устой-

чивых очертаниях, последующая литературная

традиция. Вместе с ними она унаследовала все

то, что оказалось жизнестойким в идейных кон-

цепциях, тематике и изобразительных средст-

вах вед, эпоса, буддийских и джайнских тек-

стов. И памятники эти, хотя они остаются са-

моценными и неповторимыми в своем облике

и художественных достижениях, в то же время

можно рассматривать как пролог всего даль-

нейшего развития индийской литературы.

252

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДРЕВНЕИРАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Произведения древнеиранской письменности

являются частью древней культуры иранских

племен и народностей, расселявшихся со

II тыс. до н. э. по обширным пространствам

Евразии — от Гиндукуша до устьев Дона и от

Урала до Персидского залива. К началу I тыс.

н. э. определилась территория, заселенная во-

сточными и западными иранцами. Восточные

иранцы жили в Средней Азии (включая зна-

чительную часть нынешнего Афганистана и

часть отрогов Гиндукуша) и издавна взаимо-

общалнсь с населением Восточно-Европейской

равнины, с Китаем и Индией. Центрами осед-

лого восточноиранского населения были обла-

сти Ферганы, Хорезма, Согда, Бактрии, Дран-

гианы (позже Сеистан), Памира и Хорасана.

Западные иранцы занимали главным образом

территорию нынешнего Ирана и общались с

народами Месопотамии и Средиземноморья.

Оседлое западноиранское население занимало

области Мидии, Атропатены и Фарса. Весьма

тесные и разносторонние взаимосвязи восточ-

ных и западных иранцев не прекращались ве-

ками.

Сведения современников о верованиях древ-

них иранцев, в частности кочевых племен (ски-

фов), содержатся у античных авторов, особен-

но Геродота и Ктесия, и в надписях на древне-

восточных языках. Первый по времени дошед-

ший до нас памятник иранской письменно-

сти — священная книга Авеста. Она состоит —

в известном нам виде — из нескольких частей.

Наиболее древняя из них—«Гаты» («Песно-

пения») — собрание семнадцати молитв. Автор-

ство их приписывается основателю древнеиран-

ской религии Заратуштре (или — в греческой

передаче — Зороастру).

1. «ГАТЫ»

Первые века I тыс. до н. э., к которому отно-

сится составление гат,— это период перехода

в Средней Азии и Иране от родового строя к

раннему классовому обществу. Уже было освое-

но железо, появились железный меч, топор и

сошник, развивалось и укреплялось оседлое

скотоводство и пашенное земледелие. Восточ-

ноиранские народности и племена разделялись

на кочевые и оседлые. Оседлые иранцы жили

большими семьями — домами, которые объеди-

нялись в сельские общины. Происходило их

расслоение на три социальные группы: ското-

водов-земледельцев во главе с родовыми ста-

рейшинами, воинов во главе с вождем-правите-

лем и жрецов во главе со старшим жрецом.

Росло имущественное неравенство, появлялись

богатые и бедные, усиливались противоречия

между ними, выделялась хорошо вооруженная

аристократия. Начался постепенный переход от

военной демократии к аристократической оли-

гархии, возникла ранняя государственность.

Ранние представления древних, в том чис-

ле и иранских народностей, насколько мы мо-

жем судить по данным сохранившихся памят-

ников и фольклору, выражают, с одной сторо-

ны, пытливость и активность древнейших кол-

лективов в борьбе с природой, а с другой

—

фантастическое восприятие природы, всех ее

предметов и явлений как одушевленных: каж-

дому предмету приписывается некий внутрен-

ний, определяющий его суть «дух», обозначае-

мый обычно этнографами (по тому, как он на-

зывается некоторыми первобытными племена-

ми) терминами «мана» или «ореида».

Тогда же возникали и мифы о «культурных

героях», которые научили людей добывать

огонь, строить жилье, шить одежду, приручать

скот, заниматься земледелием. Появились ска-

зания о богатырях, боровшихся со злыми ду-

хами. Распространялись также шаманские за-

клинания и жреческие гимны, совершенствова-

лось ораторское искусство проповеди.

Именно в тот древнейший период истории

иранских племен пророками, а может быть

только одним из них, наиболее величествен-

ным, по имени Заратуштра, произносились ре-

читативом, а возможно, и распевались гаты.

Они завораживали слушателей своим эмоцио-

нальным накалом, бесконечными повторами,

мерностью речи и передавались из поколения

в поколение. А только потом были записаны

жрецами, уже не все понимавшими в том их

первоначальном смысле, который в свое время

легко доходил до сердец иранских скотоводов

и воинов глубокой древности.

Относительной простоте социальной структу-

ры общества отвечала и ясность учения, выра-

женного в гатах: мы не видим в них ни мисти-

ки, ни догматической сухости. Во всех поуче-

ниях гат говорится о жизни, быте, о нормах

поведения. Для системы образов гат харак-

терна универсальная поляризация, отражаю-

щая реальное столкновение противоположных

сил в природе и в обществе.

Весь мир рассматривался как раздвоенный,

разделенный на две сферы: одну — земную,

ДРЕВ НЕИРАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

253

реальную, телесную—«мир вещей»; другую —

потустороннюю, воображаемую, духовную, «мир

души». Представление о таком раздвоении

мира пронизывает многие гаты: «О помощи

прошу и поддержке в обоих мирах — телесном

и духовном»,— часто повторяет один и тот же

призыв Заратуштра.

Но главное внимание уделяется миру зем-

ному. Содержание гат сводится к двум видам

поучений: о пользе оседлого скотоводства и

приумножении богатств и о необходимости спра-

ведливого распорядка и управления. Особенно

часто подчеркивается в гатах недопустимость

кровавых жертвоприношений, когда бессмыс-

ленно убивали скот — главное богатство чело-

века той поры.

В гатах порицается жизнь кочевников, зани-

мающихся грабежом и угоном скота, предают-

ся поношению и проклятию их правители и

жрецы. В этой связи все люди и племена раз-

деляются на три группы: на праведных — осед-

лых скотоводов-земледельцев, на их антипо-

дов — кочевников-грабителей, и наконец, на

людей, которые колеблются, т. е. таких, у «ко-

торых смешапо то, что ложно, с тем, что они

считают праведным» (33, 1) *.

Ярко выражена проповедь скотоводства в

гате, которая содержит мольбу Души быка.

Душа быка взывает о помощи к добрым ду-

хам — божествам:

Кто создал меня и для чего?

Айшма ** злой гнетет меня,

Угоняют воры и грабители.

Кроме вас защиты нет;

Селянин пусть пестует меня!

(29, 2)

Неоднократно в разных гатах идет речь о

стремлении скотовода к богатству и благопо-

лучию: «Царства благости, дары приносящего,

его я хочу сейчас же для нас добиться[...] О том

спрашиваю: добьется ли праведный скотовод

обладания богатым стадом, если будет он в дея-

ниях своих справедлив, разумен и почтите-

лен?» (51, 1, 5); «Как достигнуть обладания

благодатным скотом тому, кто хочет обладать

им, дабы выкармливать его на пастбищах?»

(50, 2); «Драгоценные дары Всеведущий воз-

даст в телесном мире как награду за труд тем,

кто находится в общине скотоводов во имя

Благой Мысли» (в подлиннике: Boxy Мана —

дух скота»; 34, 14).

* Поскольку «Гаты» входят в книгу Авесты, называ-

ющуюся «Ясна» («Книга ритуала»), то здесь и да-

лее обозначение цитируемых мест таково: первая

цифра — глава «Ясны», вторая — номер строфы в

этой главе.

** Айшма — божество зла и грабежа (др.-греч. Асмо-

Дей).

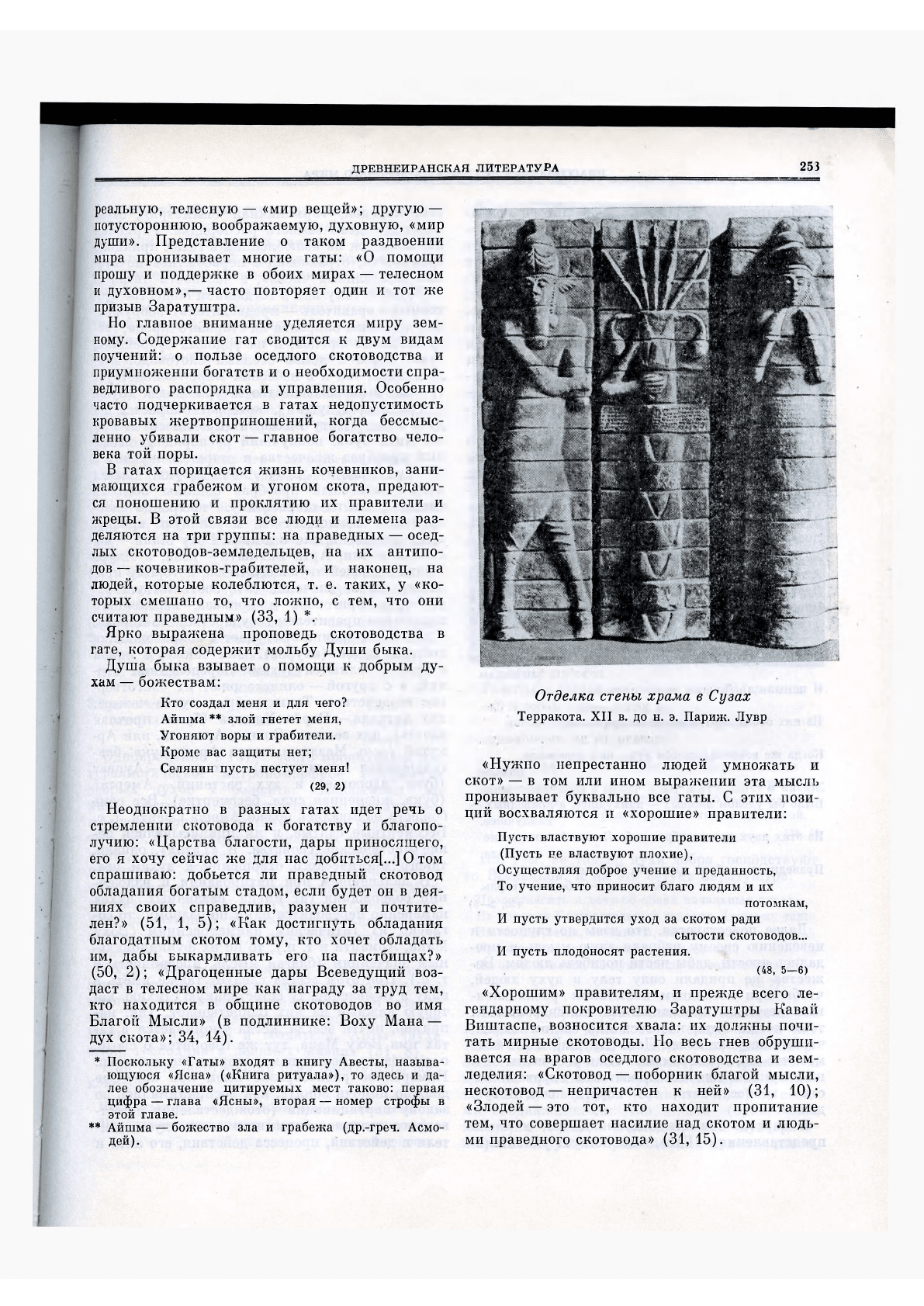

Отделка стены храма в Сузах

Терракота. XII в. до н. э. Париж. Лувр

«Нужно непрестанно людей умножать и

скот» — в том или ином выражении эта мысль

пронизывает буквально все гаты. С этих пози-

ций восхваляются и «хорошие» правители:

Пусть властвуют хорошие правители

(Пусть не властвуют плохие),

Осуществляя доброе учение и преданность,

То учение, что приносит благо людям и их

потомкам,

И пусть утвердится уход за скотом ради

сытости скотоводов...

И пусть плодоносят растения.

(48, 5—6)

«Хорошим» правителям, и прежде всего ле-

гендарному покровителю Заратуштры Кавай

Виштаспе, возносится хвала: их должны почи-

тать мирные скотоводы. Но весь гнев обруши-

вается на врагов оседлого скотоводства и зем-

леделия: «Скотовод — поборник благой мысли,

нескотовод — непричастен к ней» (31, 10);

«Злодей — это тот, кто находит пропитание

тем, что совершает насилие над скотом и людь-

ми праведного скотовода» (31, 15).

254

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Ненависти достойны и предводители граби-

тельских орд кочевников, их правители-колду-

ны, их лживые жрецы-карапаны. Заслуживают

мучений те, кто «своими языками умножают

грабеж и насилие», которые, как ленивцы сре-

ди прилежных, «живут нескотоводами среди

скотоводов» (49, 4); лженаставник — это тот,

«кто порочит священные слова, кто о скоте и

о солнце говорит как о наихудшем в видимом

мире, кто призывает к опустошению пастбищ

и к оружию против последователей добра; при-

верженцы лжи пытаются разграбить наслед-

ственный удел, угнать скот пронзительным ги-

каньем» (32, 10—12).

По существу, те же представления о земной

жизни перенесены на всю Вселенную. И там

происходит непрерывное столкновение добрых

божеств и духов со злыми божествами и духа-

ми — дэвами. Это связано с постоянной борь-

бой Духа добра и Духа зла, о котором наибо-

лее выразительно рассказано в проповеди о

двух духах (30).

А теперь обращусь я к тем, кто хочет слушать...

Прислушайтесь ушами своими к наилучшему,

Проникнитесь ясным пониманием двух верований,

Дабы каждый перед Судным днем сам избрал одно

из них:

Оба духа, которые уже изначально в сновидении были

подобны близнецам

И поныне пребывают во всех мыслях, словах

и делах,— суть Добро и Зло.

Из них обоих благомыслящие правильный выбор

сделали, но не зломыслящие.

Когда же встретились оба духа, они положили

начало

Жизни и тленности и тому, чтобы к скончанию века

Было бы уделом лживых — наихудшее, а праведных —

наилучшее.

Из этих двух духов избрал себе Лживый наихудшие

дела.

Праведность избрал для себя Дух священный, чье

облачение — небесная твердь.

(30, 2—5)

Далее повествуется, что дэвы по глупости и

неведению своему избрали злую мысль и пре-

дались ярости, дабы нести погибель людям. Бо-

жества же придали силу телу и духу людей,

чтобы при последнем испытании расплавлен-

ным металлом праведный был бы спасен: «Мы

теми хотим быть, кто весь мир светом озарит,

чтобы наступил конец Лжи [Друдж]; и кто пой-

мет, что для приверженцев Лжи уготованы веч-

ные муки, а для последователей справедливо-

сти — вечное благо, тот обретет счастливую

долю».

В царстве божеств и духов Добра, согласно

представлениям «Гат», господствует удивитель-

ный порядок, гармоничная симметрия, отра-

жающая идеал земного распорядка. Гармония

эта покоится на излюбленном в гатах принципе

троичности, отражающем первобытное почита-

ние «счастливых чисел», в частности числа 3.

Подобно тому как в тогдашнем обществе вер-

ховный правитель — предводитель вооружен-

ной дружины опирался на старшего жреца, гла-

ву сословия жрецов, и на родовых старейшин,

глав общин и домов оседлых скотоводов-зем-

ледельцев, так и в небесном мире господствует

троица: высшее божество Ахура Мазда (букв,

владыка всеведущий), который опирается на

духа огня — Арту Вахишта (произносится так-

же Аша, букв, наилучший распорядок; небес-

ный прообраз жречества и старшего жреца) и

на духа скота — Boxy Мана (букв, благая

мысль; небесный прообраз общины оседлых

скотоводов и их старейшин). Эта троица одно-

временно воплощает и моральную триаду:

единство мысли, слова и дела. Boxy Мана — но-

ситель мысли, Арта Вахишта — дела, а Ахура

Мазда — воздействующего слова, которому при-

дается особое значение (что соответствует ав-

торитету приговора и приказа, изреченного

верховным правителем государства, его царем).

Небесная троица выступает в сопровождении

добрых духов (ахуров). Они также, с одной

стороны, являются духами определенных сти-

хий, а с другой — олицетворяют их благотвор-

ное воздействие. Таких добрых духов четыре:

дух металла — Варйа Хшатра (букв, прочная

власть), дух земли — Спента Армаити, или Ар-

матай (дочь Мазды и сестра Арты; букв, бла-

годетельная преданность), дух воды — Аурват

(букв, здоровье) и дух растений — Амертат

(букв, жизненная сила, бессмертие). Все семь

божеств назывались позже Амеша Спента, т. е.

Бессмертные святые, и им приписывались не-

кие мистические свойства. В «Гатах», однако,

такого мистического отношения к духам нет.

В дальнейшем при цитировании и изложе-

нии содержания гат имена различных духов

намеренно переводятся нами по-разному: то со-

гласно их гатическим наименованиям (Boxy

Мана, Армаити и т. п.), то по их функциональ-

ным значениям (благая мысль, преданность и

т. п.). При этом всегда следует также иметь в

виду и то явление, ту естественную стихию, ко-

торую каждый из них олицетворяет. Так, на-

пример, почти всегда, когда упоминается в га-

тах имя Boxy Мана, тут же говорится о скоте,

о скотоводе, божеством которых он является.

Намеренное разнообразие имен при переводе

должно помочь понять, как воспринимались по

закону партиципации (отождествления естест-

венного явления и анимистического духа, дея-

теля и действия, процесса действия, его акта и

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 249

15")

результата) образы гат и их смысл древними

слушателями, что, в свою очередь, должно пре-

достеречь от восприятия наивных, анимистиче-

ских представлений древних иранцев в их по-

следующем, жречески-канонизированном, ми-

стическом толковании.

Ярким образцом партиципационного восприя-

тия духов добра и вместе с тем пристрастия

к троичной симметрии может служить следую-

щая строфа, которая к тому же вводит нас в

своеобразную поэтику гат:

1. О ты, творец скота, воды и растений, даруй мне

2. Жизненную силу [Амертат] и здоровье [Аурват]

твоим благодетельным духом, О Всеведущий

[Мазда];

3. А также силу и бодрость — посредством благой

мысли [Boxy Мана] в Судный день приговора».

(51, 7)

В этой строфе все переплелось между собой:

природа, духи, благие действия, моральная три-

ада,— и все это выражено в строжайшей сим-

метрии:

1. Скот Вода

дух скота— дух воды

—

Boxy Мана Аурват

(благая мысль) (здоровье)

2. Благодетель- Всеведущий —

ный дух Мазда

(т.е. мысль) (т.е. владыка

слова)

Приговор —

слово

Растения

дух растений —-

Амертат

(жизненная сила)

Жизненная сила

(т. е. дело)

3. Благая мысль

(мысль)

Сила

и бодрость

(дело)

Одновременно в гатах часто проявляется на-

туралистическое антропоморфное восприятие

добрых духов и божеств: «Покажитесь же

мне,— восклицает Заратуштра,— о наилучшие,

во плоти, зримо и внимайте моим славослови-

ям» (35, 6). Заратуштра молит их о зримой по-

мощи, «мановением руки приводящей к бла-

гополучию» (50, 5). Он часто подчеркивает

интимность и простоту своих отношений с Маз-

ца, называя его другом («помоги, словно друг,

поддерживающий друга»), не только умоляя

его, но и требуя, иногда даже почти как равный

у равного.

Ахура Мазда изображается богом властным,

воинственным, но справедливым, что соответ-

ствовало тогдашнему идеалу царя: «Я познал

тебя, Мазда, как извечного творца, отца Boxy

Маны [духа скота] и создателя Арты [духа

огня], господина в деяниях жизни» (31, 8).

При свете жертвенного огня Заратуштра вос-

клицает:

Ныне жаждем мы, о Владыка, чтобы пламя тебе,

Наилучшим распорядком [Артой, т. е. духом огня]

возженное,

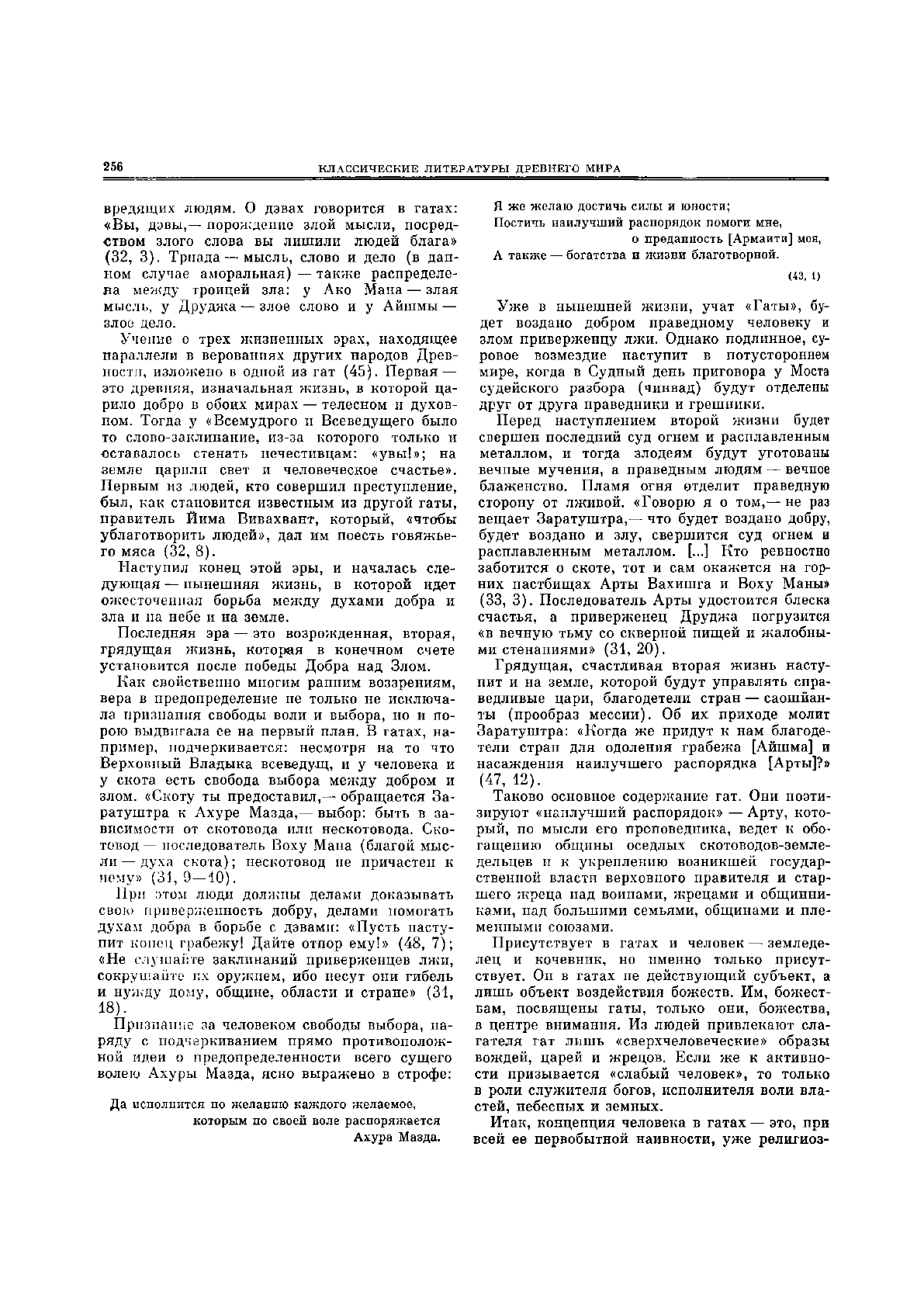

Золотая плита с надписью из Персеполиса

Конец VI в. до н. э.

Тегеран. Археологический музей

Стремительное и всепроникающее, блеском своим

светило друзьям,

Но для недругов, о Всеведущий, было бы разящей

стрелой, дланью твоею пущенной.

(34, 4).

Но, увы, не только духи добра господствуют

во Вселенной, и на это сетует Заратуштра:

Провозгласить я хочу об обоих начальных духах,

Из которых Благодетельный говорил Лживому так:

Ни мысли наши, ни заветы, ни намерения,

Ни решения, ни изречения, ни действия,

Ни совесть наша, ни душа наша не совместны.

(42, 2)

Сонму добрых духов-божеств соответствует

воинство злых духов. Хотя среди них и нет

такой гармонии, как среди добрых, однако пер-

вобытная «троичная» симметрия отражена и

здесь: в противовес Ахуре Мазда стоит во гла-

ве злых духов Друдж (букв, дух лжи) со свои-

ми сподвижниками: Ако Маной (букв, злая

мысль) и Айшмой (Асмодей, букв, дух грабе-

жа). Их окружает орда злобных духов — дэвов,.

256

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

вредящих людям. О дэвах говорится в гатах:

«Вы, дэвы,— порождение злой мысли, посред-

ством злого слова вы лишили людей блага»

(32, 3). Триада — мысль, слово и дело (в дан-

ном случае аморальная) — также распределе-

на между троицей зла: у Ако Мана — злая

мысль, у Друджа — злое слово и у Айшмы —

злое дело.

Учение о трех жизненных эрах, находящее

параллели в верованиях других народов Древ-

ности, изложено в одной из гат (45). Первая —

это древняя, изначальная жизнь, в которой ца-

рило добро в обоих мирах — телесном и духов-

пом. Тогда у «Всемудрого и Всеведущего было

то слово-заклинание, из-за которого только и

оставалось стенать нечестивцам: «увы!»; на

земле царили свет и человеческое счастье».

Первым из людей, кто совершил преступление,

был, как становится известным из другой гаты,

правитель Йима Вивахвант, который, «чтобы

ублаготворить людей», дал им поесть говяжье-

го мяса (32, 8).

Наступил конец этой эры, и началась сле-

дующая — нынешняя жизнь, в которой идет

ожесточенная борьба менаду духами добра и

зла и на небе и на земле.

Последняя эра — это возрожденная, вторая,

грядущая жизнь, которая в конечном счете

установится после победы Добра над Злом.

Как свойственно многим ранним воззрениям,

вера в предопределение не только не исключа-

ла признания свободы воли и выбора, но и по-

рою выдвигала ее на первый план. В гатах, на-

пример, подчеркивается: несмотря на то что

Верховный Владыка всеведущ, и у человека и

у скота есть свобода выбора между добром и

злом. «Скоту ты предоставил,— обращается За-

ратуштра к Ахуре Мазда,— выбор: быть в за-

висимости от скотовода или нескотовода. Ско-

товод — последователь Boxy Мана (благой мыс-

ли— духа скота); нескотовод ие причастеи к

нему» (31, 9-10).

При этом люди должны делами доказывать

свою приверженность добру, делами помогать

духам добра в борьбе с дэвами: «Пусть насту-

пит конец грабежу! Дайте отпор ему!» (48, 7);

«Не слушайте заклинаний приверженцев лжи,

сокрушайте их оружием, ибо несут они гибель

и нужду дому, общине, области и стране» (31,

18).

Признание за человеком свободы выбора, на-

ряду с подчеркиванием прямо противополож-

ной идеи о предопределенности всего сущего

волею Ахуры Мазда, ясно выражено в строфе:

Да исполнится по желанию каждого желаемое,

которым по своей воле распоряжается

Ахура Мазда.

Я же желаю достичь силы и юности;

Постичь наилучший распорядок помоги мне,

о преданность [Армаити] моя,

А также — богатства и жизни благотворной.

(43, i)

Уже в нынешней жизни, учат «Гаты», бу-

дет воздано добром праведному человеку и

злом приверженцу лжи. Однако подлинное, су-

ровое возмездие наступит в потустороннем

мире, когда в Судный день приговора у Моста

судейского разбора (чинвад) будут отделены

друг от друга праведники и грешники.

Перед наступлением второй жизни будет

свершен последний суд огнем и расплавленным

металлом, и тогда злодеям будут уготованы

вечные мучения, а праведным людям — вечное

блаженство. Пламя огня отделит праведную

сторону от лживой. «Говорю я о том,—не раз

вещает Заратуштра,— что будет воздано добру,

будет воздано и злу, свершится суд огнем и

расплавленным металлом. [...] Кто ревностно

заботится о скоте, тот и сам окажется на гор-

них пастбищах Арты Вахишга и Boxy Маны»

(33, 3). Последователь Арты удостоится блеска

счастья, а приверженец Друджа погрузится

«в вечную тьму со скверной пищей и жалобны-

ми стенаниями» (31, 20).

Грядущая, счастливая вторая жизнь насту-

пит и на земле, которой будут управлять спра-

ведливые цари, благодетели стран — саошйан-

ты (прообраз мессии). Об их приходе молит

Заратуштра: «Когда же придут к нам благоде-

тели стран для одоления грабежа [Айшма] и

насаждения наилучшего распорядка [Арты]?»

(47, 12).

Таково основное содержание гат. Они поэти-

зируют «наилучший распорядок» — Арту, кото-

рый, по мысли его проповедника, ведет к обо-

гащению общины оседлых скотоводов-земле-

дельцев и к укреплению возникшей государ-

ственной власти верховного правителя и стар-

шего жреца над воинами, жрецами и общинни-

ками, над большими семьями, общинами и пле-

менными союзами.

Присутствует в гатах и человек — земледе-

лец и кочевник, но именно только присут-

ствует. Он в гатах не действующий субъект, а

лишь объект воздействия божеств. Им, божест-

вам, посвящены гаты, только они, божества,

в центре внимания. Из людей привлекают сла-

гателя гат лишь «сверхчеловеческие» образы

вождей, царей и жрецов. Если же к активно-

сти призывается «слабый человек», то только

в роли служителя богов, исполнителя воли вла-

стей, небесных и земных.

Итак, концепция человека в гатах — это, при

всей ее первобытной наивности, уже религиоз-