Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

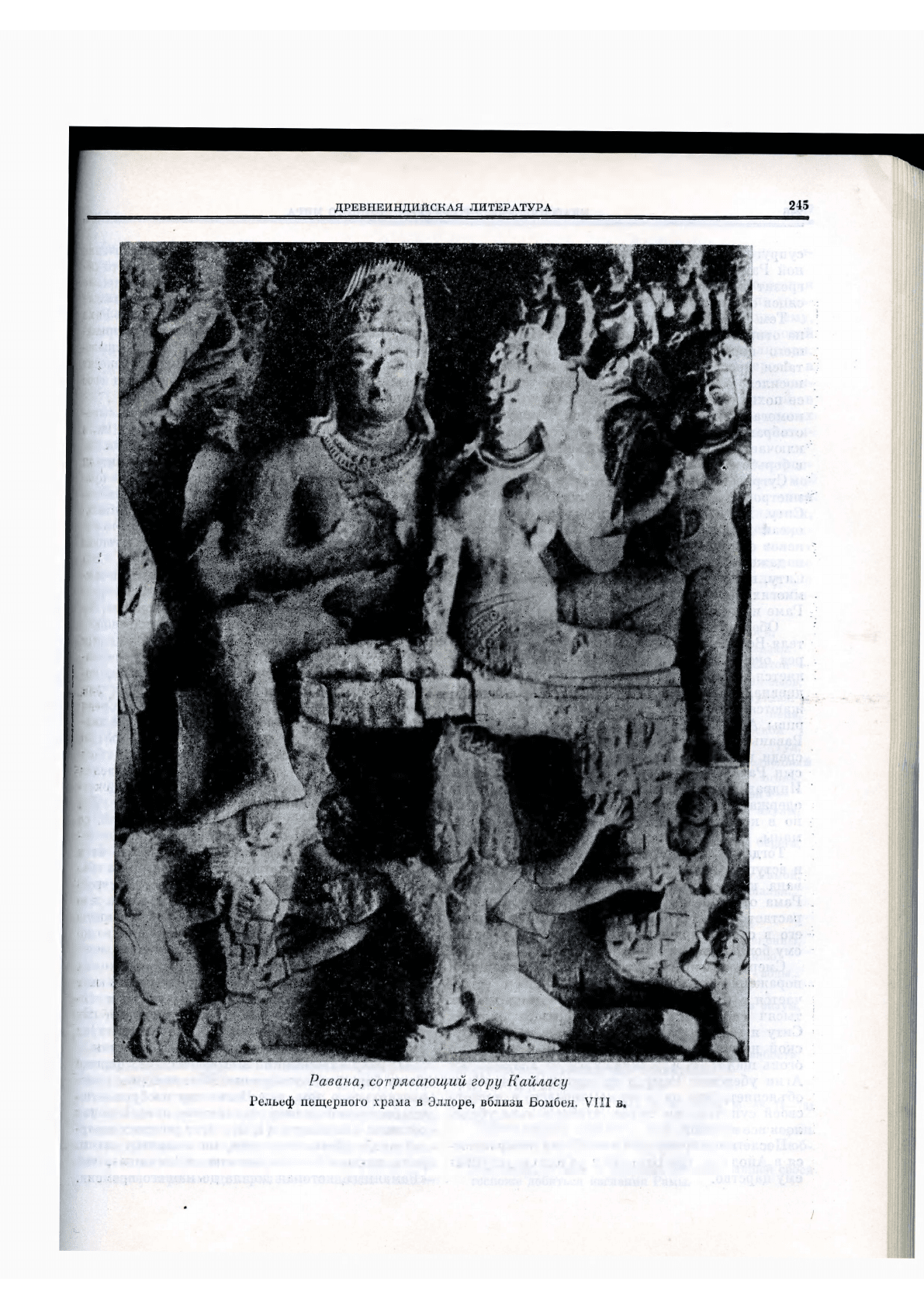

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

237

щий брахманы и упанишады, но есть части,

изобилующие сравнениями, аллитерациями,

описаниями в духе так называемого «украшен-

ного» стиля классической эпохи; наконец, на-

ряду со шлокой — основным метром «Махабха-

раты», развившимся из ведийского размера

ануштубх,— встречаются и иные метры, иног-

да более раннего, чем шлока, а иногда более

позднего происхождения.

Период, в течение которого создавалась «Ма-

хабхарата», обычно определяют примерно в

семь-восемь веков — от IV в. до п. э. до IV в.

н. э.; при этом учитывают, что знакомство с

ранними формами эпоса обнаруживают уже

грамматик Патанджали (11 в. до н. э.) и, воз-

можно, некоторые ведийские и буддийские

сутры (IV—III вв. до н. э.), а эпос в его пол-

ном объеме, в 100 000 шлок, знают авторы

надписей и поэты (Бана, Кумарила) середины

I тыс. н. э.

Как явствует из самого названия эпоса, да и

всего его содержания в целом, «Махабхара-

та» — это прежде всего сказание о борьбе за

власть между двумя царскими родами — каура-

вами и пандавами, принадлежащими к одному

племени бхаратов. Кровопролитная битва ме-

жду ними, в которой приняли участие, как ут-

верждает «Махабхарата», чуть ли не все осталь-

ные племена и государства северной Индии,

надолго запечатлелась в памяти потомков, и ее

героическое описание послужило основой для

великого национального эпоса, подобно тому

как Троянская война вызвала к жизни эпос

Гомера.

У нас есть некоторые косвенные свидетель-

ства реальности рассказанных в «Махабхара-

те» событий; так, уже «Ригведе» было хорошо

известно племя бхаратов, жившее между верх-

ним Гангом и Джамной; «Яджурведа» говорит

о поле Куру, на котором, по преданию, проис-

ходила битва; брахманы, а также буддийские и

джайнские тексты знают некоторых героев

«Махабхараты». Однако даже если бы не было

этих свидетельств (следует признать, что сами

по себе они могут быть истолкованы по-разно-

му), у нас все Нче нет серьезных оснований со-

мневаться в конечной исторической основе ин-

дийского эпоса, который, хотя и в преломлен-

ной по законам эпического жанра форме, пере-

дает подлинные события, надолго сохранивши-

еся в народной памяти. Историки почти едино-

душны теперь в том, что битва между каурава-

ми и пандавами, хотя размеры и значение ее в

поэме явно преувеличены, была историческим

фактом и что она происходила где-то между

XII и X вв. до н. э. Вот что рассказывает опри-

чине этой битвы и о самой битве «Махабхара-

та»:

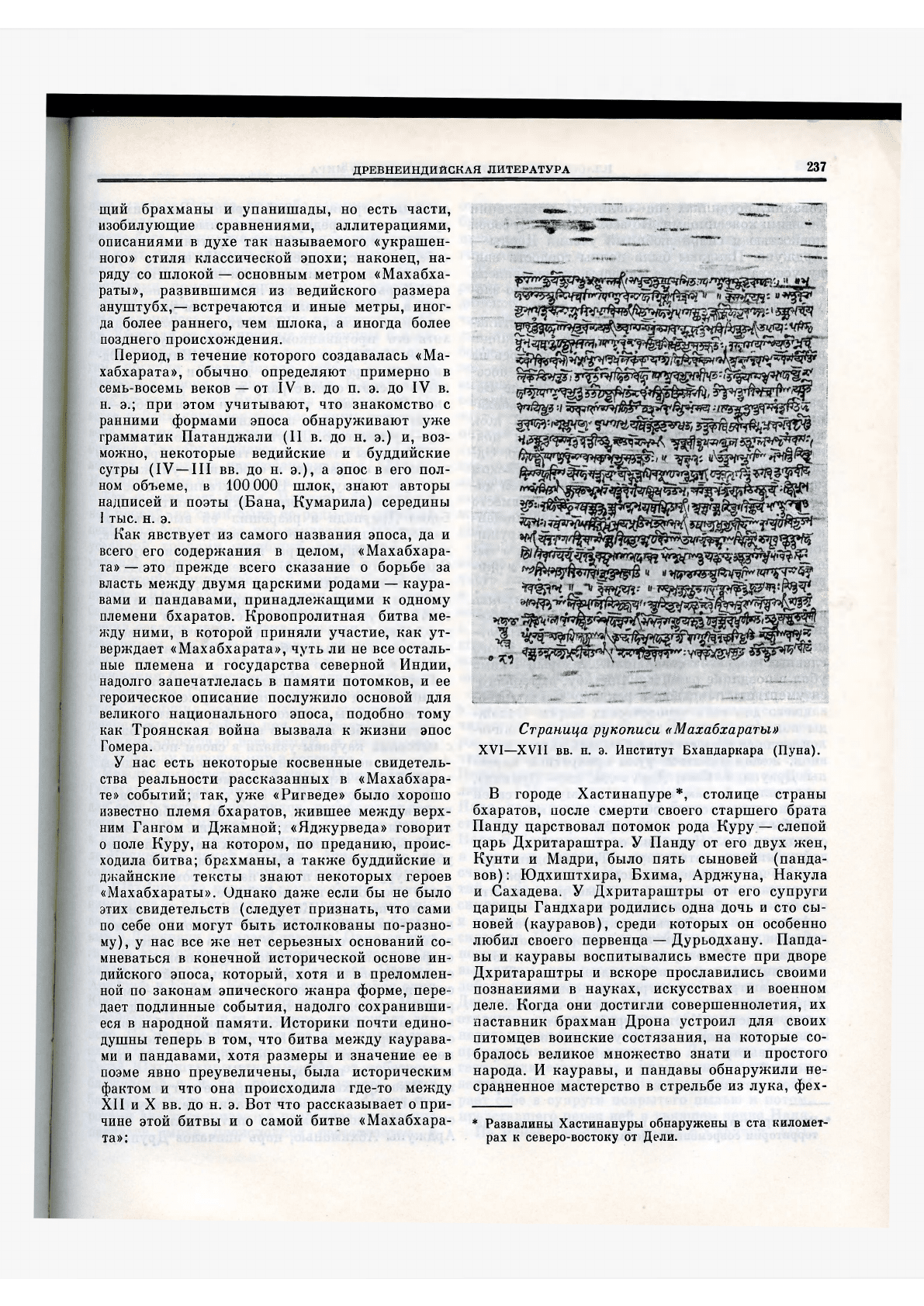

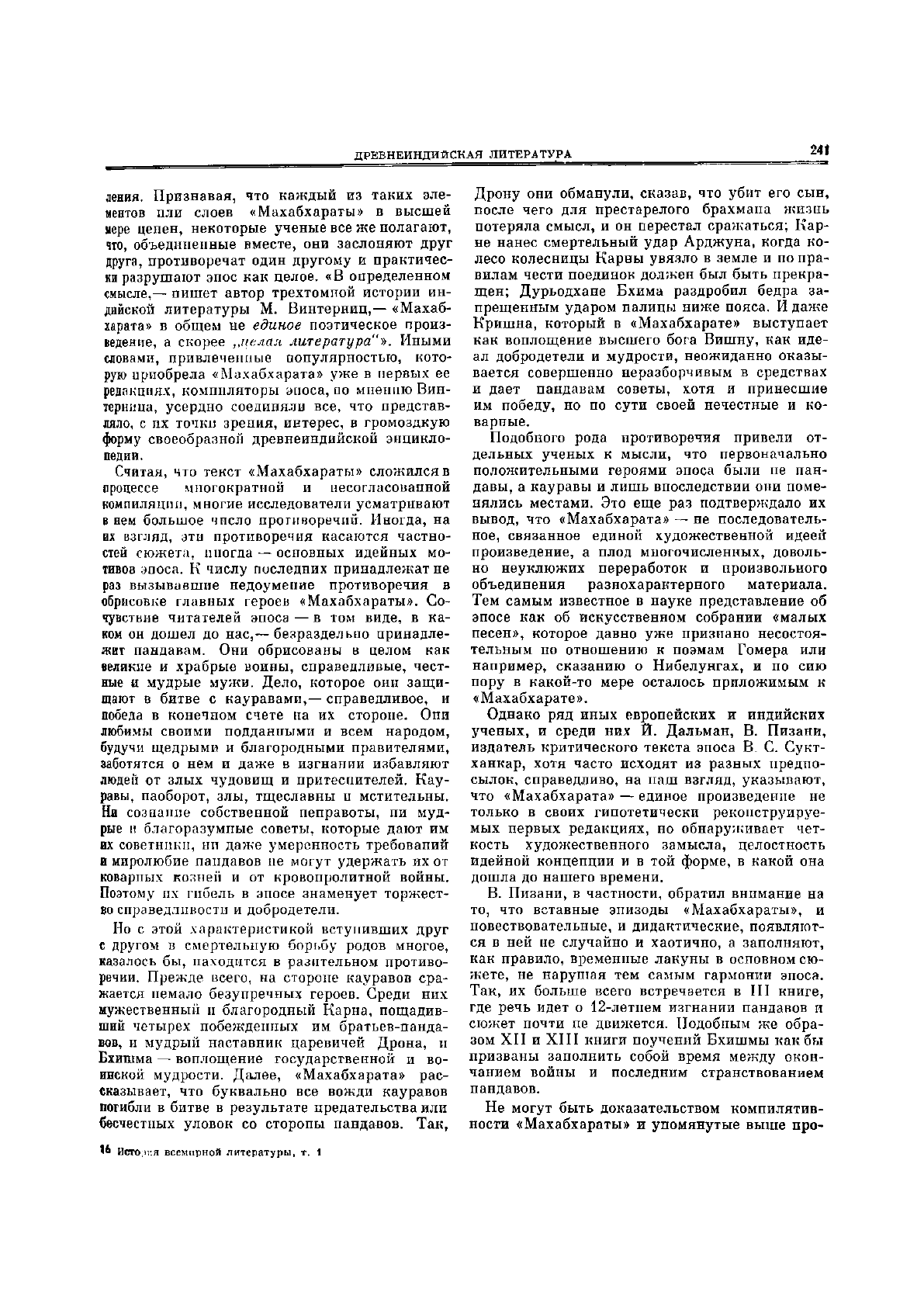

Страница рукописи «Махабхараты»

XVI—XVII вв. н. э. Институт Бхандаркара (Пуна).

В городе Хастинапуре *, столице страны

бхаратов, после смерти своего старшего брата

Панду царствовал потомок рода Куру — слепой

царь Дхритараштра. У Панду от его двух жен,

Кунти и Мадри, было пять сыновей (панда-

вов): Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула

и Сахадева. У Дхритараштры от его супруги

царицы Гандхари родились одна дочь и сто сы-

новей (кауравов), среди которых он особенно

любил своего первенца — Дурьодхану. Папда-

вы и кауравы воспитывались вместе при дворе

Дхритараштры и вскоре прославились своими

познаниями в науках, искусствах и военном

деле. Когда они достигли совершеннолетия, их

наставник брахман Дрона устроил для своих

питомцев воинские состязания, на которые со-

бралось великое множество знати и простого

народа. И кауравы, и пандавы обнаружили не-

сравненное мастерство в стрельбе из лука, фех-

* Развалины Хастинануры обнаружены в ста километ-

рах к северо-востоку от Дели.

238

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

товании, поединках на палицах, управлении

боевыми колесницами. Но всех превзошел своей

ловкостью и силой любимый ученик Дроны —

Арджуна. Пандавы были полны гордости вви-

ду успеха Арджуны, а кауравы возненавидели

своих двоюродных братьев и начали тайно зло-

умышлять против них.

Согласно закону и обычаю царем в Хастина-

пуре должен был стать старший из панда-

вов — Юдхиштхира. Но Дурьодхане удалось на

время удалить пандавов из столицы. Он посо-

ветовал им посетить празднество в городе Ва-

ранавате. А там по тайному приказу Дурьодха-

ны для пандавов был построен смоляной дом,

который слуга Дурьодханы должен был под-

жечь, чтобы братья в нем сгорели заживо. Од-

нако пандавы вовремя догадались о злодейском

замысле, они тайным ходом вместе со своей ма-

терью выбрались из западни, а в доме вместо

них сгорела с пятью сыновьями некая нищен-

ка, случайно туда забредшая. Когда обнаружи-

ли останки погибших, Дхритараштра и его сы-

новья уверились, что пандавов уже нет в жи-

вых, и лицемерно о них сокрушались.

Между тем пандавы неузнанными удалились

в лес, опасаясь дальнейших козней Дурьодха-

ны, и жили там под видом брахманов-отшель-

ников. Много испытаний они перенесли, много

славных подвигов совершили. Храбрый Бхима

убил в поединке ракшасу Хидимбу, пытавшего-

ся умертвить пандавов, и ракшасу Баку, требо-

вавшего для себя человеческих н^ертв. Однаж-

ды пандавы явились в столицу страны панча-

лов, куда со всех сторон собрались цари и царе-

вичи, желая добиться руки прекрасной царев-

ны Драупади. Отец Драупади, царь Друпада,

назначил женихам испытание. Мужем своей

дочери он согласился объявить того, кому уда-

лось бы из могучего лука царя поразить пятью

стрелами цель. Никто из соискателей не смог

даже натянуть тетиву лука. Только один Ард-

жуна с честью выдержал испытание, и Драупа-

ди досталась пандавам, которые решили, что

она будет их общей женой.

Арджуна и его братья раскрыли царю панча-

лов свои истинные имена, а вскоре и кауравы

узнали, что их соперники не погибли, как они

полагали, но живы и благоденствуют. Тогда

Дхритараштра, несмотря на сопротивление

Дурьодханы, решил разделить свое царство: во-

сточную часть с Хастинапурой он оставил себе

и своим сыновьям, а западную отдал пандавам,

где они выстроили прекрасный город Индра-

прастху *.

Много лет пандавы во главе с Юдхищтхирой

* Индрапрастха — древний город, расположенный на

территории современного Дели,

счастливо правили своей страной. Росло их мо-

гущество, и, предприняв военные походы на

север и юг, восток и запад, братья подчинили

себе почти всех царей Индии. Но вместе с рос-

том их силы росли зависть и ненависть каура-

вов. Дурьодхана послал Юдхиштхире вызов на

игру в кости. Считалось бесчестным уклониться

от такого вызова, и Юдхиштхира сел играть,

хотя его противником оказался искуснейший

знаток этой игры дядя кауравов Шакуни. Юд-

хиштхира проиграл все: деньги и имущество,

рабов и скот, свою страну и даже родных бра-

тьев. Он поставил тогда на кон самого себя — и

проиграл, поставил последнее, что у него бы-

ло,— прекрасную Драупади,— и проиграл сно-

ва. Кауравы стали глумиться над братьями,

ставшими их рабами, и особенным унижениям

подвергли Драупади. Но, испуганный зловещи-

ми предзнаменованиями, Дхритараштра осво-

бодил Драупади и разрешил ей выбрать три

дара. Драупади попросила свободы для братьев,

а затем Дхритараштра вернул им и царство.

Однако спустя немного времени Дурьодхана

снова втянул Юдхиштхиру в игру, и на сей раз,

опять проиграв, Юдхиштхира принужден был

на 12 лет удалиться вместе с братьями в изгна-

ние, причем еще один год по истечении двена-

дцати пандавы были обязаны неузнанными про-

жить в каком-либо городе.

Пандавы честно выполнили все условия: три-

надцатый год они провели в услужении у царя

матсьев Вираты и помогли ему отразить граби-

тельский набег кауравов на его страну. В битве

с матсьями кауравы узнали в своем победителе

Арджуну, но срок изгнания истек, и пандавы

могли уже не скрывать свои имена.

Пандавы потребовали от Дхритараштры вер-

нуть им их владения, и тот вначале был скло-

нен согласиться на их требование. Но често-

любивый и коварный Дурьодхана сумел пере-

убедить своего отца. Война стала неизбежной.

К Курукшетре, полю, на котором суждено

было произойти великой битве, стянулись не-

сметные полчища. Кауравы, призвав на помощь

вассальных царей, собрали многомиллионное

войско, почти столько же воинов сражалось на

стороне пандавов. В войске кауравов, помимо

самого Дурьодханы, выделялись своей храбро-

стью и силой двоюродный дед кауравов — муд-

рый и справедливый Бхишма, наставник царе-

вичей в воинском искусстве Дрона, внебрачный

сын матери пандавов Кунти — Карна, который

не мог простить братьям насмешек над его про-

исхождением, царь мадров Шалья, царь синд-

хов Джаядратха и многие другие могучие вои-

ны. В войске пандавов стяжали себе славу бес-

смертными подвигами все пять братьев, сыв

Арджуны Абхиманью, царь панчалов Друпада,

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЗ»

царь матсьев Вирата, но особо важную роль иг-

рал среди них вождь ядавов Кришна — вопло-

щение бога Вишну на земле,— который, хотя и

дал обет не принимать непосредственного уча-

стия в битве, однако фактически руководил

пандавами, помогая им хитроумными советами.

Восемнадцать дней длилось сражение. Сча-

стье склонялось то на одну, то на другую сторо-

ну. Умирали от ран простые пехотинцы и всад-

ники, умирали и великие воины. Один за дру-

гим погибли предводители войска кауравов:

Бхишма и Дрона, Карна и Шалья. В последний

день битвы от руки Бхимы пал Дурьодхана. От

всего войска кауравов осталось лишь три чело-

века. Но под покровом ночи им удалось про-

браться в лагерь пандавов и перебить всех уце-

левших врагов, за исключением пяти братьев,

Кришны и еще одного воина.

Так окончилась битва. Пандавы одержали в

ней победу, но сами были не рады той ужасной

цене, которую они за нее заплатили. На поле,

усеянном трупами погибших, произошло при-

мирение пандавов с Дхритараштрой и Гандха-

ри, неутешно оплакивающей своих сыновей. По

приказу Юдхиштхиры запылали тысячи погре-

бальных костров. Опечаленный Юдхиштхира

решил остаток своей жизни провести в лесу от-

шельником. Но братьям удалось убедить его до

конца исполнить долг кшатрия и стать царем.

Коронация была торжественно отпразднована в

Хастинапуре. Спустя некоторое время Юдхиш-

тхира совершил великое царское жертвоприно-

шение коня, его войско под предводительством

Арджуны покорило всю землю, и он царство-

вал, повсюду упрочив мир и согласие.

Между тем престарелый царь Дхритараштра,

Гандхари и мать пандавов Кунти, избравшие

для себя участь отшельников, погибают от лес-

ного пожара. Умирает Кришна, которого ранил

в пятку

—

единственное уязвимое место на те-

ле Кришны — некий охотник, приняв его за

оленя. Узнав об этих новых горестных событи-

ях, Юдхиштхира наконец осуществляет давнее

намерение — назначает своим преемником вну-

ка Арджуны Парикшита, а сам вместе с брать-

ями и Драупади покидает царство. Один за дру-

гим не выдерживают тяжелого пути через Ги-

малаи и умирают Драупади, Сахадева, Накула,

Арджуна и Бхима. Когда в живых остался один

Юдхиштхира, его у священной горы Меру

встречает Индра и с почетом провожает на

небо. Но на небе Юдхиштхира не находит сво-

их братьев и узнает, что они мучаются в аду.

Тогда Юдхиштхира отказывается от небесного

блаженства и, желая разделить участь своих

близких, просит и его отвести в ад. Перед во-

ротами ада заканчивается последнее испытание

пандавов, мрак преисподней рассеивается, и

отныне душе Юдхиштхиры, как и душам его

братьев и других благородных воинов, суждено

пребывать в раю, наслаждаясь обществом бо-

гов, гандхарвов и апсар.

Таково в общих чертах сказание «Махабха-

раты». Однако удивительной особенностью ин-

дийского эпоса — и это в первую очередь отли-

чает его от иных классических эпосов мира —

является то, что основной сюжет занимает не

более четвертой части всей поэмы. Остальные

три четверти содержания составляют вставные

эпизоды, вплетенные в ткань главного повест-

вования, но самостоятельные по своему харак-

теру и часто искусственно, по крайней мере на

первый взгляд, с ним сопряженные. Именно

эти эпизоды сделали понятие «героического эпо-

са» слишком узким по отношению к «Махаб-

харате» и превратили ее в своего рода энцикло-

педию моральной, политической и социальной

жизни, каковой она навсегда осталась для ин-

дийцев, называющих ее «пятой ведой».

Среди вставных эпизодов, иногда коротких, а

иногда занимающих по нескольку тысяч шлок,

часто встречаются мифы и легенды, рассказы

и басни, моральные поучения и притчи, фило-

софские, этические и политические трактаты и

т. д. и т. п. Некоторые из них, образуя неболь-

шие, но вполне законченные по содержанию

эпические поэмы, сами по себе стяжали славу

шедевров мировой литературы.

Здесь прежде всего следует назвать сказание

о Нале (впервые ставшее известным русскому

читателю в переводе В. А. Жуковского), кото-

рое поведал Юдхиштхире мудрец Брихадашва,

чтобы утешить его в изгнании (III, 50—78).

Поэма рассказывает о трогательной и верной

любви к Налю царевны Дамаянти, о несчастии

Нал я, проигравшего своему брату в кости цар-

ство и все имущество, о бедственных скитаниях

Наля и Дамаянти в лесу, их горестной разлуке

и наконец радостной встрече и дальнейшей

счастливой участи. Не описания внешних собы-

тий, даже не сам сюжет, а переживания героев,

символика и язык любви и верности, несчастья

и радости привлекли к себе внимание творцов

сказания. Поэма овеяна необычной для древней

поэзии романтикой чувства, особенно ее пер-

вые главы, где рассказано, как златокрылый

лебедь становится вестником любви для Наля и

Дамаянти, как Наль, подавляя охватившее его

отчаяние, должен исполнить обещание, которое

невольно дал богам, и сообщить Дамаянти об их

притязаниях на ее руку, как Дамаянти отвер-

гает величественных, украшенных свежими

венками Индру, Агни, Варуну и Яму и выби-

рает себе в супруги покрытого пылью и потом,

представшего перед ней в увядшем венке Наля.

Не менее известна в поэма о Савитри (III»

240 КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

277—283). Тема борьбы любви со смертью рас-

крыта в ней на мифологическом сюжете, про-

низанном высоким нравственным пафосом. Са-

витри избирает себе в мужья Сатьявана, сына

слепого царя, изгнанного из царства, хотя она

знает, что ему суждено прожить всего только

год. Вместе с мужем она живет в лесу, без жа-

лоб перенося все невзгоды, а когда приближа-

ется роковой час его смерти, кладет голову му-

жа себе на колени и без страха встречает бога

смерти Яму, явившегося за душой Сатьявана с

петлей в руках, в багряной одежде, огнеокого,

лучезарного, как солнце. Мольбы, обращенные

Савитри к Яме, исполнены такой самоотвер-

женности, любви, мудрости, сознания истины и

долга, что Яма поочередно награждает ее щед-

рыми дарами: возвращает ее свекру зрение и

царство, обещает сто сыновей ей и ее отцу и,

наконец, отказывается лишить жизни Сатья-

вана.

Вставные истории «Махабхараты» переска-

зывают, по сути дела, всю индийскую мифоло-

гию. Здесь и мифы о старых ведических боже-

ствах Агни, Индре, Варуне и Ваю; и мифы о

новых богах, оттеснивших древних,— Вишну,

Шиве и Брахме; и знакомый уже нам миф о

потопе; и популярный миф о пахтанье океана,

по которому боги и демоны-асуры, используя

гору Меру в качестве мутовки, а царя змей

Васуки как веревку, взбалтывали океан до тех

пор, пока из морской пены им не удалось до-

быть луну, богиню красоты и счастья — Лак-

шми и напиток бессмертия — амриту (I, 15—

17); и мифы о святых мудрецах-риши, напри-

мер о Бхригу, сделавшем огонь всепожираю-

щим (I, 5—7), или об Агастье, выпившем оке-

ан, чтобы боги смогли истребить укрывшихся

на его дне демонов (III, 100—103).

Наряду с героическими сказаниями, мифами

и легендами, «Махабхарата» содержит большое

количество басен и притч, почерпнутых, по-ви-

димому, из фольклора и народной поэзии. Сре-

ди притч «Махабхараты» широко известна

притча о разговоре океана и реки (XII, 118).

Океан спрашивает реку, почему она вырывает

могучие деревья, но не трогает слабый трост-

ник, и река объясняет, что деревья истощают

свои силы, сопротивляясь потоку, а тростник

склоняется перед ним и снова распрямляется,

когда тот проносится мимо. К распространен-

ным по всему миру басенным сюжетам принад-

лежат басни «Махабхараты» о шакале, кото-

рый воспользовался помощью flpvrnx зверей,

чтобы заполучить добычу, а потом съел ее в

одиночку; о коте, притворившемся благочести-

вым аскетом и беспрепятственно истребившем

пришедших к нему на поклонение мышей; о

птицах, которые, соединив свои усилия, улетели

от охотника вместе с сетью, и др. Интересно,

что не всегда басни входят в «Махабхарату»

как иллюстративные вставки. Так, история о

вражде ворон и сов, составившая впоследствии

рамку третьей книги «Панчатантры», рассказа-

на в качестве эпизода основного повествования:

один из трех уцелевших в битве кауравов уви-

дел, как к дереву, на котором спали тысячи во-

рон, ночью подлетела сова и всех их перебила;

это натолкнуло его на мысль напасть в темноте

на спящий лагерь пандавов.

Наконец, наиболее значительное по объему

место среди вставных эпизодов «Махабхараты»

занимают тексты, имеющие философскую и ре-

лигиозную, этическую и политическую окраску.

Именно этим текстам «Махабхарата» в первую

очередь обязана тем, что в Индии она стала

своего рода кодексом человеческой жизни, рас-

крывающим содержание ее главных, согласно

индийской традиции, целей: дхармы — «нравст-

венного закона», артхи — «практического пове-

дения», камы — «любви» и мокши — «освобож-

дения».

Так называемые «ученые» разделы «Махаб-

хараты» появляются в эпосе почти на всем его

протяжении. Они часто, казалось бы, совершен-

но заслоняют основное повествование и пере-

носят читателя в область отвлеченных рассуж-

дений и дидактики. Иногда они составляют

лишь небольшие отрывки, формально связан-

ные с движением сюжета и поступками героев,

иногда заполняют целые книги.

Так, почти вся XII и XIII книги «Махабха-

раты» заняты поучениями двоюродного деда

кауравов и пандавов Бхишмы, который, ожи-

дая своей смерти, рассказывает окружившим

его пандавам об обязанностях царя, правах и

долге четырех варн, законах государства и се-

мейной жизни. Наставления в политике и пра-

ве чередуются в поучении Бхишмы с изложе-

нием основ космогонии, нравственности и ре-

лигии, и все это, в свою очередь, украшено по-

учительными легендами, притчами, афоризма-

ми и диалогами, которые придают этим книгам

эпоса поэтическую силу и выразительность.

Содержание «Махабхараты» в целом остав-

ляет, таким образом, впечатление причудливой

литературной мозаики, произвольного сополо-

жения разнородных по своему характеру от-

рывков и текстов, дерзкой, но малоискусной по-

пытки в пределах одного произведения совмес-

тить несовместимое. Казалось бы, творцы «Ма-

хабхараты» в течение многих столетий нагро-

мождали вокруг древнего эпического ядра бук-

вально все, что было у них под рукой: героиче-

ские песни и фрагменты аскетической поэзии,

брахманские легенды и фольклорные притчи,

философские трактаты и дидактические настав-

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

241

ления. Признавая, что каждый из таких эле-

ментов или слоев «Махабхараты» в высшей

мере ценен, некоторые ученые все же полагают,

что, объединенные вместе, они заслоняют друг

друга, противоречат один другому и практичес-

ки разрушают эпос как целое. «В определенном

смысле,— пишет автор трехтомной истории ин-

дийской литературы М. Винтерниц,— «Махаб-

харата» в общем не единое поэтическое произ-

ведение, а скорее „целая литература"». Иными

словами, привлеченные популярностью, кото-

рую приобрела «Махабхарата» уже в первых ее

редакциях, компиляторы эпоса, по мнению Вин-

терница, усердно соединяли все, что представ-

ляло, с их точки зрения, интерес, в громоздкую

форму своеобразной древнеиндийской энцикло-

педии.

Считая, что текст «Махабхараты» сложился в

процессе многократной и несогласованной

компиляции, многие исследователи усматривают

в нем большое число противоречий. Иногда, на

их взгляд, эти противоречия касаются частно-

стей сюжета, иногда — основных идейных мо-

тивов эпоса. К числу последних принадлежат не

раз вызывавшие недоумение противоречия в

обрисовке главных героев «Махабхараты». Со-

чувствие читателей эпоса — в том виде, в ка-

ком он дошел до нас,—безраздельно принадле-

жит пандавам. Они обрисованы в целом как

великие и храбрые воины, справедливые, чест-

ные и мудрые мужи. Дело, которое они защи-

щают в битве с кауравами,— справедливое, и

победа в конечном счете на их стороне. Опи

любимы своими подданными и всем народом,

будучи щедрыми и благородными правителями,

заботятся о нем и даже в изгнании избавляют

людей от злых чудовищ и притеснителей. Кау-

равы, паоборот, злы, тщеславны и мстительны.

Ни сознание собственной пеправоты, пи муд-

рые н благоразумные советы, которые дают им

их советники, ни даже умеренность требований

и миролюбие пандавов ие могут удержать их от

коварных козней и от кровопролитной войны.

Поэтому их гибель в эпосе знаменует торжест-

во справедливости и добродетели.

Но с этой характеристикой вступивших друг

с другом в смертельную борьбу родов многое,

казалось бы, находится в разительном противо-

речии. Прежде всего, на стороне кауравов сра-

жается немало безупречных героев. Среди них

мужественный и благородный Карна, пощадив-

ший четырех побежденных им братьев-панда-

вов, и мудрый наставник царевичей Дрона, и

Бхишма — воплощение государственной и во-

инской мудрости. Далее, «Махабхарата» рас-

сказывает, что буквально все вожди кауравов

погибли в битве в результате предательства или

бесчестных уловок со сторопы пандавов. Так,

Дрону они обманули, сказав, что убит его сын,

после чего для престарелого брахмана жизнь

потеряла смысл, и он перестал сражаться; Кар-

ие нанес смертельный удар Арджуна, когда ко-

лесо колесницы Карны увязло в земле и по пра-

вилам чести поединок должен был быть прекра-

щен; Дурьодхане Бхима раздробил бедра за-

прещенным ударом палицы ниже пояса. И даже

Кришна, который в «Махабхарате» выступает

как воплощение высшего бога Вишну, как иде-

ал добродетели и мудрости, неожиданно оказы-

вается совершенно неразборчивым в средствах

и дает пандавам советы, хотя и принесшие

им победу, но по сути своей нечестные и ко-

варные.

Подобного рода противоречия привели от-

дельных ученых к мысли, что первоначально

положительными героями эпоса были не пан-

давы, а кауравы и лишь впоследствии они поме-

нялись местами. Это еще раз подтверждало их

вывод, что «Махабхарата» — не последователь-

ное, связанное единой художественной идеей

произведение, а плод многочисленных, доволь-

но неуклюжих переработок и произвольного

объединения разнохарактерного материала.

Тем самым известное в науке представление об

эпосе как об искусственном собрании «малых

песен», которое давно уже признано несостоя-

тельным по отношению к поэмам Гомера или

например, сказанию о Нибелунгах, и по сию

пору в какой-то мере осталось приложимым к

«Махабхарате».

Однако ряд иных европейских и индийских

ученых, и среди них Й. Дальман, В. Пизани,

издатель критического текста эпоса В. С. Сукт-

ханкар, хотя часто исходят из разных предпо-

сылок, справедливо, на наш взгляд, указывают,

что «Махабхарата» — единое произведение не

только в своих гипотетически реконструируе-

мых первых редакциях, но обнаруживает чет-

кость художественного замысла, целостность

идейной концепции и в той форме, в какой она

дошла до нашего времени.

В. Пизани, в частности, обратил внимание на

то, что вставные эпизоды «Махабхараты», и

повествовательные, и дидактические, появляют-

ся в ней не случайно и хаотично, а заполняют,

как правило, временные лакуны в основном сю-

жете, не нарушая тем самым гармонии эпоса.

Так, их больше всего встречается в III книге,

где речь идет о 12-летнем изгнании пандавов и

сюжет почти не движется. Подобным же обра-

зом XII и XIII книги поучений Бхишмы как бы

призваны заполнить собой время между окон-

чанием войны и последним странствованием

пандавов.

Не могут быть доказательством компилятив-

ности «Махабхараты» и упомянутые выше про-

Исторг я всемирной литературы, т. 1

242

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

тиворечия в описании главных действующих

лиц. В неменьшей степени такие противоречия

свойственны и иным произведениям мирового

эпоса, где характеристика главных героев не

всегда оказывается столь выпрямленной, какой

обычно ждут от памятников глубокой древнос-

ти (ср. характеристики Одиссея, Агамемнона и

даже Ахилла), а их противники обычно трак-

туются с уважением и даже симпатией (ср. ха-

рактеристики Приама, Гектора и т. д.). Одна-

ко еще более существенно, что в «Махабхарате»

эти противоречия в значительной мере вообще

снимаются или оказываются мнимыми, если

рассмотреть их с точки зрения общего смысла,

художественной идеи эпоса.

Основной пафос «Махабхараты», свойствен-

ный, видимо, в той или иной мере эпической

поэзии в целом,— это пафос героической актив-

ности. Но в индийском эпосе понятие героиче-

ского действия получает своеобразную трак-

товку, обусловленную спецификой отраженного

в нем религиозно-философского мировосприя-

тия, проблема активности решается в интеллек-

туальном и этическом планах. В «Махабхарате»

постоянно звучит тема бренности окружающе-

го мира, роковой власти времени, которое уно-

сит с собой бесследно и человеческие жизни, и

могучие империи. Битва на поле Куру предо-

пределена, и никто не в силах повлиять на ее

исход. Но это не значит, что человек должен

отречься от мира, должен оставаться пассив-

ным, приняв аскетическую мораль. Человек

обязан действовать, он не может не действо-

вать, но его действия должны быть подчинены

особому моральному императиву, высшему дол-

гу (дхарме), сливающему его судьбу с всеоб-

щей гармонией Вселенной. Этот высший долг

имеет мало общего с понятием обыденного, ин-

дивидуального долга. Он должен быть очищен

от любого рода эгоистических устремлений,

включая сюда даже такие, которые кажутся

благородными, но по сути дела направлены на

благо индивидуума, отвечают лишь его личным

желаниям, привязанностям или склонностям.

Этот долг состоит в наилучшем исполнении сво-

его предназначения на земле, наилучшем не с

точки зрения отдельной личности, а с точки

зрения вечного и непреложного морального за-

кона индуизма.

Когда Драупади и Бхима после ухода в изг-

нание уговаривают Юдхиштхиру немедленно

отомстить кауравам, он отказывается поступить

бесчестно и отплатить злом на зло. Тогда Дра-

упади с горечью указывает ему, что человек

должен заботиться сам о себе, а не полагаться

на мировой порядок, ибо бог по своей прихоти

играет людьми и добродетельные страдают, а

негодные процветают. В ответ на это Юдхиш-

тхира объясняет ей свое понимание человечес-

кого долга:

Я действую не из желания плодов дела, царевна;

Но даю, потому что мой долг — давать, и жертвую,

потому что должно приносить жертвы...

Я поступаю добродетельно, прекраснобедрая,

не ради плодов добродетели,

А следуя закону и подражая поведению мудрых...

Среди болтающих о добродетели худший тот, кто

торгует добродетелью.

(III, 32, 2, 4>

В свете такой концепции долга неправыми, с

точки зрения морали эпоса, оказываются не

только Дурьодхана, преследующий корыстные

и честолюбивые цели, не только Дхритараштра*

слепой и в физическом, и в нравственном смы-

сле, ибо больше всего его заботит судьба соб-

ственного потомства, но и Карна, привлека-

тельный на первый взгляд своим благородством

и мужеством. В свое время пандавы оскорбили

Карну, упрекнув его в низком происхождении:

они считали его, как считал себя и сам Карна

г

сыном простого возничего. Но вот перед нача-

лом битвы Кришна, а затем истинная мать

Карны Кунти раскрывают ему тайну его рож-

дения. Они обещают ему, старшему из панда-

вов, царское величие и благоденствие, если он

присоединится к своим братьям. Однако Карна

отказывается, он говорит, что, хотя по роду

своему и принадлежит к пандавам, они всегда

подвергали его лишь насмешкам и унижениям,,

а Дурьодхане он обязан почетом и дружбой, и

было бы бесчестным изменить ему. Отказ Кар-

ны, казалось бы, продиктован благородными

мотивами, и его человеческое достоинство дей-

ствительно не может не вызвать симпатии, но

на ином уровне — уровне внеэгоистической мо-

рали эпоса — Карна неправ: он не может пре-

одолеть своего «я», индивидуальные привязан-

ности и антипатии играют для него большую

роль, чем общие интересы рода, чем соображе-

ния высшей справедливости, и его смерть в ка-

кой-то мере — воздаяние за эту его неправоту.

С той же точки зрения нечестные приемы, к

которым прибегают пандавы в поединках со

своими врагами, заслуживают осуждения лишь

на уровне индивидуальной морали; в глазах

творцов древнеиндийского эпоса они оправданы

тем, что приближают победный исход битвы>

иначе говоря, торжество высшей, всеобщей мо-

рали и закона. В связи с этим знаменательно,

что подсказывает пандавам, как при помощи

хитрости погубить вождя кауравов Бхишму, не

кто иной, как сам Бхишма, вообще выступаю-

щий в «Махабхарате» как главный поборник

истинной добродетели и истинной морали.

Бхишма, в свое время отказавшийся от царст-

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

243

ва, дабы не нарушить данного им слова, буду-

чи главой рода Куру, волею судьбы должен ос-

таваться с кауравами. Он безбоязненно и от-

кровенно дает им советы, которые всегда согла-

суются со справедливостью. Но когда война, не-

I смотря на его усилия, все же разражается, он,

уверенный в победе пандавов, в правоте их

дела, тем не менее становится во главе войска

кауравов и храбро и честно исполняет свой

долг, хотя знает, что это сулит ему скорую ги-

бель. Право на наставления, которые он дает

героям «Махабхараты» на ложе смерти, он за-

служил всей своей жизнью. Эти наставления

как бы сублимируют в теоретической форме

практическое поведение героев эпоса. И так

всегда в «Махабхарате»: эпическое повествова-

ние и дидактические интерлюдии, дополняя

друг друга, трактуют один и тот же комплекс

идей, проясняют то, что индийские ученые

обычно именуют «уроком Махабхараты».

Теории, рассматривающие «Махабхарату»

как неорганичную компиляцию разнородных

текстов, игнорируют это внутреннее единство

дидактического и эпического слоев в эпосе. Ме-

жду тем в этом единстве, по сути дела, и состо-

ит худолчественный смысл «Махабхараты».

И пожалуй, лучшей его иллюстрацией мончет

служить, казалось бы, один из самых отвлечен-

ных и философичных разделов поэмы — «Бха-

гавадгита», или «Божественная песнь» (VI,

23—40). «Бхагавадгита» — не только замеча-

тельный и по художественной силе, и по глу-

бине мысли текст «Махабхараты», не только

священная книга индуизма, чрезвычайно по-

пулярная и почитаемая в Индии, это своего рода

духовное ядро эпоса, вобравшее в себя его ос-

новные идейные мотивы и принципы.

Перед самым началом битвы на поле Куру

колесница Арджуны, возничим которого был

Кришна, останавливается около неприятель-

ского войска, Арджуна видит своих «дедов, от-

цов, наставников, дядьев, товарищей, братьев,

сыновей, внуков, тестей и друзей», сошедшихся

на смертельный бой, и в ужасе перед брато-

убийственной битвой роняет оружие и говорит:

«Не буду сражаться». И тогда Кришна, как

верховное существо и как духовный наставник

Арджуны, разъясняет ему смысл высшего мо-

рального закона, вечной дхармы. Сначала Кри-

шна говорит об ограниченности человеческого

восприятия, связанного узами бытия, и напо-

минает, что тела преходящи, что, подобно тому

как сбрасывают обветшавшие одежды, душа

снова и снова меняет свою оболочку. Познав-

ший это не екорбит ни о живых, ни об усоп-

ших и, равнодушный к иллюзорным страданию

и радости, стремится лишь исполнить завещан-

ный ему от рождения долг. Арджуна — кшат-

рий, его долг — сражаться, и исполнять этот

долг ему надлежит, руководствуясь не заботой,

пусть даже самой возвышенной, о плодах дела,

но лишь ради выполнения долга как такового.

Кришна пе ограничивается, однако, только та-

ким практическим рассуждением. Он показы-

вает, что именно это понимание долга совпада-

ет с единственно имеющим цену в мире стрем-

лением к освобождению души, к ее слиянию с

абсолютом. Освобождение возможно лишь на

пути отрешенности, отрешенности от жизнен-

ных привязанностей, от треволнений бытия, от

чувств и объектов чувств. Но подобная отре-

шенность может быть достигнута ие бездейст-

вием (не действовать человек не может), а бес-

корыстным действием, безразличием к след-

ствиям, «плодам» действия, равно и дурным, и

хорошим. Такое действие невозможно в рамках

узких, индивидуальных представлений о мора-

ли, а лишь в свете более общей, абстрактной,

сверхличной концепции долга. Свое учение Кри-

шна интерпретирует в различных аспектах, со-

циологическом, психологическом и метафизиче-

ском, и, закончив наставление, говорит Ард-

жуне:

Я возвестил тебе знание, составляющее тайну тайн.

Обдумай его до конца и поступай, как хочешь.

(VI, 40, 63)

Герой должен знать высший смысл жизни,

но он волен поступать, как хочет. Свобода воли

лежит в основе этического учения эпоса, в осно-

ве пафоса героической активности, его прони-

зывающего. На поле Куру, на поле дхармы,

как говорит сам эпос, сплелись сотни и тысячи

судеб героев, свободно избранных ими самими,

но грандиозная битва меряет эти судьбы мер-

кой сверхличной судьбы, меркой высшей спра-

ведливости.

«Махабхарата», как мы уже говорили, скла-

дывалась на протяжении многих веков. Конеч-

но, та художественная концепция, с которой

мы теперь имеем дело, вряд ли была присуща

эпосу изначально. На первых порах, по-види-

мому, это была обычная воинская сага, воспе-

вающая памятную для Индии войну и возник-

шая в воинской среде, гордившейся подвигами

отцов. По мере роста «Махабхараты» в рамках

устной традиции в нее включались иные герои-

ческие сказания, народные легенды и мифы,

каждый раз композиционно подчиняясь веду-

щей теме, ведущему сюжету. Наконец, вероят-

но, тогда, когда на религиозном горизонте Ин-

дии появились новые учения, и в первую оче-

редь вишнуизм, древний эпос подвергся новым

изменениям. Изменения эти, однако, были про-

ведены с большим искусством и в согласии с

предшествующей традицией. Создатели конеч-

16

244

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

ной версии «Махабхараты», подчиняясь неглас-

ным законам эпического устного творчества,

оставили в неприкосновенности героическое

сказание эпоса и лишь расставили на нем иные

акценты. Вводя в состав эпоса дидактические

разделы, они умело использовали особенности

его композиции, а насытив его этической проб-

лематикой в духе современных им религиозно-

философских принципов, тем не менее не на-

рушили архаический колорит рассказа. Вместе

с тем привнесенная ими моральная доктрина

иа новой основе цементирует содержание «Ма-

хабхараты», обеспечивает его художественное

единство, несмотря иа всю энциклопедичность

поэмы, о которой индийская народная поговор-

ка говорит: «Того, чего нет в „Махабхарате"',

нет в Индии».

Второй классический индийский эпос — «Ра-

маяна» («Деяния Рамы»), хотя и имеет много

общего с «Махабхаратой», тем не менее по-

строен существенно иначе и переносит читате-

ля совсем в другой мир. Уже сам объем «Ра-

маяны» значительно меньший. Она состоит

«всего лишь» из 24 000 шлок-двустиший, раз-

деленных на семь книг (канд). Сюжет изло-

жен не с помощью прямой речи или диалога

и не от лица одного или нескольких рассказ-

чиков, а как обычное повествование. Подобно

тому как «Одиссея», в отличие от «Илиады»,

полна сказочных элементов и фольклорных мо-

тивов, так и «Рамаяна», в отличие от «Махаб-

хараты», то и дело рассказывает о борьбе с

многоголовыми демонами, о волшебных пре-

вращениях, о чудесных перелетах по воздуху,

об обезьянах-воителях и т. д. Наконец, сам дух

повествования «Рамаяны» другой, чем в «Ма-

хабхарате»: атмосфера полуварварского героиз-

ма сменяется атмосферой утонченной чувстви-

тельности, жажда славы уступает место стрем-

лению к нравственной чистоте и благородству,

пафос высокого долга — пафосу любви и вер-

ности.

Однако эпическое ядро выделяется в «Ра-

маяне» с такой же, если не с большей чет-

костью, как и в «Махабхарате». И здесь собы-

тия восходят к глубокой древности, отражая,

но всей видимости, продвижение североиндий-

ских племен па восток и юг Индии. Как и в

«Махабхарате», композиционным центром в

«Рамаяне» является великая битва, и точно

так же эта битва вызвана несправедливым по-

сягательством иа честь и законные права ге-

роя — похищением его жены, которое, подобно

похищению Елены Парисом, повлекло за собой

кровопролитную войну, которая длилась долгие

годы и повлекла за собой гибель многих доб-

лестных воинов.

«Рамаяна» рассказывает: У Дашаратхи, царя

Айодхьи *, было четыре сына: Рама от царицы

Каушальи, Бхарата от Кайкейи, Лакшмана и

Шатругхна от третьей жены Сумитры. Стар-

ший сын царя Рама с юности превосходил

своих братьев красотой, мудростью и храб-

ростью. Его женой стала добродетельная и

пре-

красная Сита, царевна из Видехи **. Рама по-

лучил ее руку, победив в состязании других

царей и царевичей: только ему удалось согнуть

волшебный лук отца Ситы — царя Джанаки.

Долгие годы Рама и Сита жили в счастье и

благоденствии. Но вот царь Дашаратха решил

торжественно провозгласить Раму своим на-

следником. Узнав об этом, вторая жена Даша-

ратхи Кайкейи напомнила мужу, что однажды

on дал ей обещание выполнить два любых ее

желания, и потребовала, чтобы он на четырна-

дцать лет изгнал Раму из царства, а наследни-

ком назначил ее сына Бхарату. Как ни горевал

Дашаратха, Рама сам настоял па том, чтобы

ею отец не нарушил своего слова, и удалился

в лес в изгнание. За ним добровольно последо-

вали Сита и преданный ему брат Лакшмана.

Царь Дашаратха не смог перенести разлуку

с сыном и вскоре умер. На трон должен был

взойти Бхарата. Но благородный царевич счи-

тал, что право на царствование принадлежит

не ему, а Раме, и отправился в лес, чтобы уго-

ворить брата вернуться в столицу. Друзья и

родичи советовали Раме принять предложение

Бх араты. Однако Рама пожелал остаться вер-

ным памяти отца и до конца исполнить его

ьолю.

Бхарата принужден был возвратиться в

Айодхыо один, но в знак того, что он не счи-

тает себя полноправным царем, водрузил на

трон сандалии Рамы.

Между тем Рама и Лакшмана продолжали

жить в лесу. Оберегая покой лесных отшельни-

ков, они истребили много лесных чудовищ. Од-

нажды Лакшмана отсек нос и уши у жешцины-

ракшасы Шурпанакхи, покушавшейся на жизнь

Ситы. Шурпанакха пожаловалась своему бра-

ту, могущественному владыке острова Ланки

(видимо, древнее название Цейлона, совр. Шри

Ланки), десятиголовому демону Раване. При

этом она описала ему удивительную красоту

Ситы, и Раваиа решает отнять Ситу у Рамы.

С помощью демона Маричи он похищает Ситу

и переносит ее на своей колеснице по воздуху

в Ланку. Там Равана пытается соблазнить ее

своими богатствами, властью и роскошью, ко-

торая будет ее окружать, если она станет его

* Айодхья — древний город, расположенный к северу

от Ганга, совр. Аудх.

** Видеха — древняя страна на территории современ-

ного Непала.

246

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

супругой, но Сита остается непреклонной и вер-

ной Раме. Равана заключает ее под стражу и

грозит смертью, если в течение двенадцати ме-

сяцев она не согласится на его притязания.

Тем временем безутешный Рама и Лакшма-

на отправились па поиски Ситы. От умираю-

щего коршуна Джатаю, который тщетно пы-

тался преградить путь Раване, когда он про-

носился с Ситой по воздуху, они узнали, кто

ее похититель. Во время поисков супруги Рама

помогает царю обезьян Сугриве вернуть себе

отобранное у него царство; за это Сугрива за-

ключает с Рамой союз и обещает ему помощь

в борьбе с Раваной.

Сугрива поручает мудрейшему из своих ми-

нистров Ханумапу узнать, куда Равана унес

Ситу. Могучим прыжком Хануман пересекает

океан и попадает в Ланку. После долгих по-

исков ему удается выведать, где томится Сита,

и даже тайно к ней проникнуть. Он утешает

Ситу, предсказав скорое освобождение, и после

многих опасных приключений возвращается к

Раме и своему царю.

Обезьяна Нала, сын божественного строи-

теля Вселенной Вишвакармана, строит мост че-

рез океан, и по нему войско Рамы переправ-

ляется иа Ланку. Начинается упорная, много-

дневная битва. На стороне Рамы храбро сра-

жаются Лакшмана, Хануман, племянник Суг-

ривы Ангада, обезьяны и медведи; на стороне

Раваны — бесчисленные ракшасы и демоны,

среди которых выделяется храбростью и силой

сын Раваны Индраджит, искусный волшебник.

Индраджиту несколько раз почти уже удается

одержать победу над Рамой и его союзниками,

но в конце концов он гибнет от руки Лакш-

маны.

Тогда на поле битвы появляется сам Равана

и вступает в решающий поединок с Рамой. Ра-

вана кажется непобедимым: всякий раз, как

Рама отсекает ему одну из его голов, она вы-

растает у него снова. Но вот Рама поражает

его в самое сердце оружием, которое подарил

ему бог Брахма, и Равана умирает.

Смерть Раваны означает конец сражения и

поражение его войска. Рама наконец встре-

чается с Ситой. Однако в присутствии многих

тысяч свидетелей Рама отталкивает от себя

Ситу и говорит, что подозревает ее в супруже-

ской неверности. Сита бросается в огонь, но

огонь щадит ее, а поднявшийся из пламени бог

Агни убеждает Раму в ее невиновности. Рама

объясняет, что он и не сомневался в чистоте

своей супруги, но хотел, чтобы в этом убеди-

лось все войско.

После примирения с Ситой Рама возвращает-

ся в Айодхью, где Бхарата с радостью уступает

ему царство.

На этом, однако, не кончились злоключения

Рамы и Ситы. Однажды Раме донесли, что на-

род ропщет, ибо он не верит в добронравие

Ситы и опасается, что ее пример развращающе

подействует на всех женщин в стране. Рама

вынужден подчиниться воле народа и прика-

зывает Лакшмаие отвести Ситу в лес, к отшель-

никам. Сита печально, но стойко переносит

новый удар судьбы, и ее принимает под свое

покровительство аскет Вальмики.

В его обители у Ситы родились двое сыно-

вей — Куша и Лава. Вальмики воспитал их, а

когда они подросли, обучил сочиненной им по-

эме о жизни Рамы. Эту поэму они прочитали

во время одного из жертвоприношений в при-

сутствии самого Рамы. Рама узнал своих сы-

новей и послал за Вальмики и Ситой. Валь-

мики снова подтвердил чистоту и верность су-

пруги Рамы, но Рама еще раз пожелал, чтобы

она доказала это перед всем народом. Сита

призвала в качестве свидетельницы мать-зем-

лю, и земля по ее просьбе разверзлась перед

нею и поглотила ее. Только после смерти, на

небесах, Рама и Сита соединились навечно.

В основной сюжет «Рамаяны», так же как и

«Махабхараты», вставлены разнообразные ми-

фы, легенды, нравоучительные рассказы, по-

давляющее большинство которых в той или

иной форме имеется и в первом эпосе. Среди

этих вставных эпизодов мы встречаем уже зна-

комые легенды о Вишвамитре (I, 51—65), о

Шунахшепе (I, 62), мифы о рождении бога

войны Кумары (I, 35—37), о нисхождении

с неба реки Ганга (I, 38—44), о пахтанье океа-

на (I, 45), об убийстве Вритры Индрой (VII,

84—87) и т. д. Но подобного рода историй, не

связанных с сюжетом эпоса, в «Рамаяне» неиз-

меримо меньше, чем в «Махабхарате», да к

тому же все они сравнительно невелики по объ-

ему и не нарушают последовательности и строй-

ности основного рассказа. Примечательно, что

большинство этих историй вставлено в первую

и последнюю (седьмую) книги «Рамаяны», ко-

торые, по единодушному мнению исследовате-

лей, не принадлежали к ранним редакциям

эпоса. О позднейшем происхождении этих книг

свидетельствуют и особенности их языка и сти-

ля, и то, что только в них Рама предстает как

воплощение бога Вишну, а в качестве героя

«Рамаяны» появляется ее автор — Вальмики.

О роли Вальмики в трагическом финале

эпоса мы уже говорили. В первой же книге

рассказано о том, как Вальмики изобрел шло-

ку (основной размер индийского эпоса) и как

сочинил «Рамаяну» (I, 2). Этот рассказ заслу-

живает особого внимания, он является своего

рода ключом к содержанию «Рамаяны», той

«Рамаяны», которая дошла до нашего времени.