Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

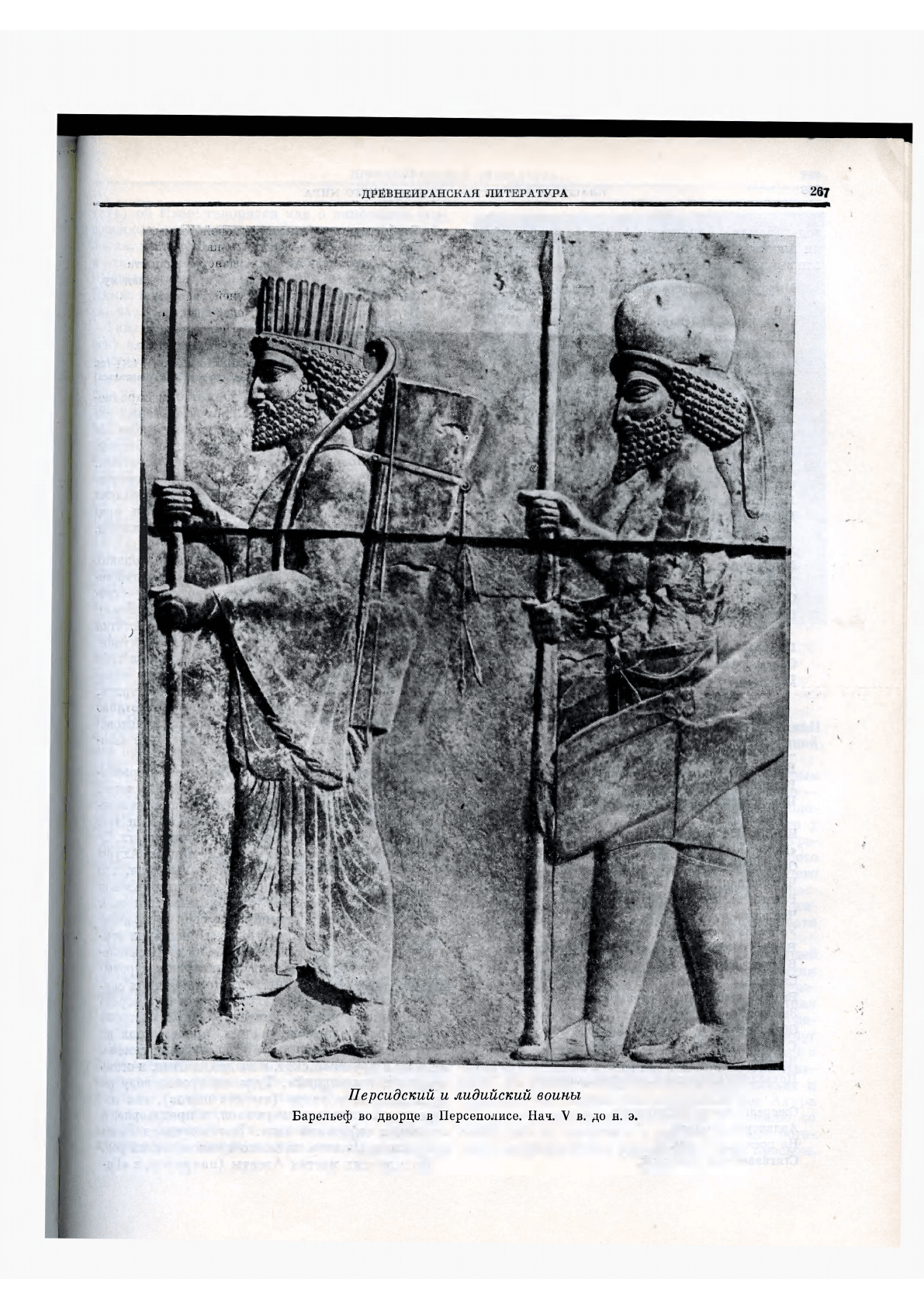

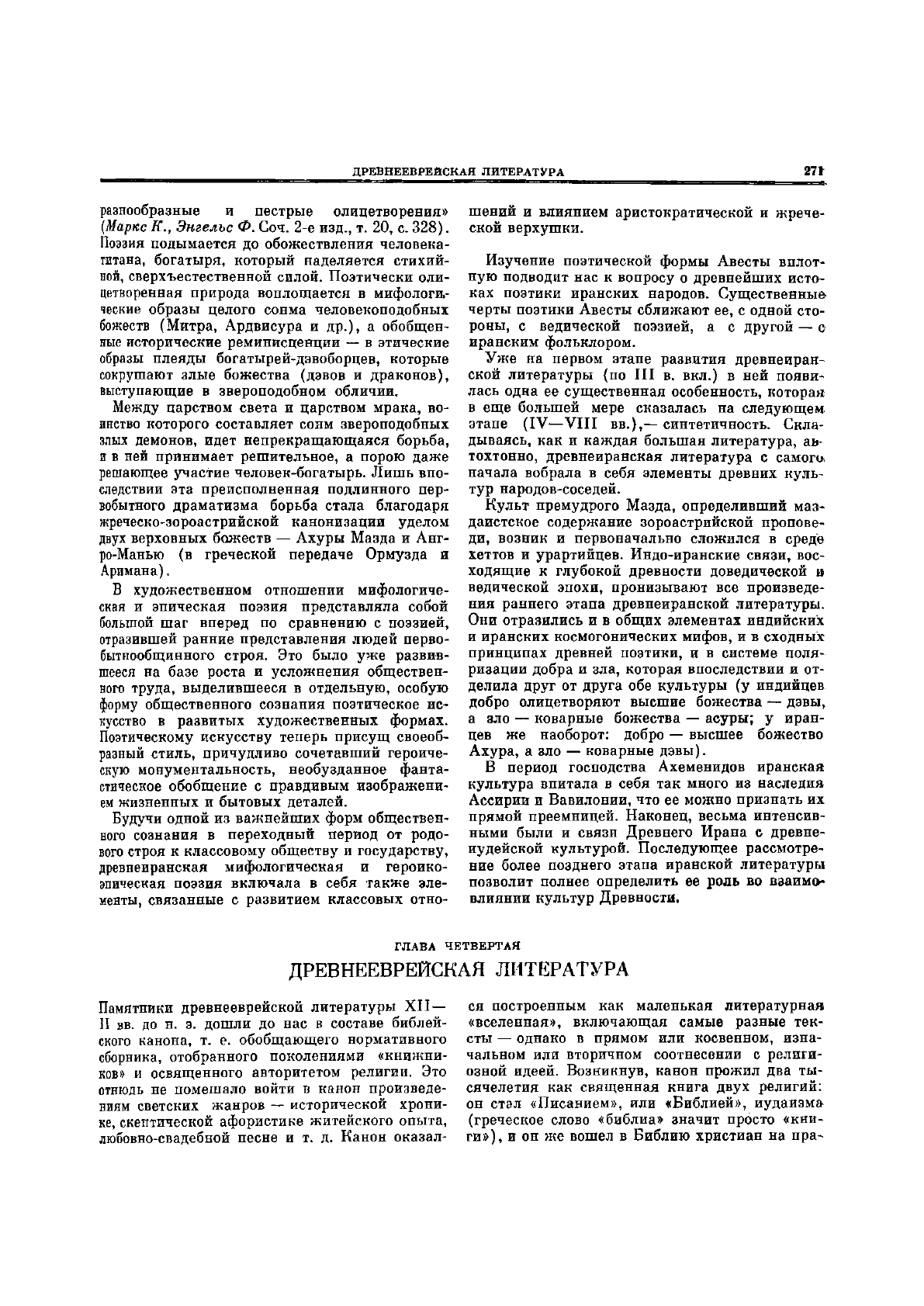

Персидский и лидийский воины

Барельеф во дворце в Персеполисе. Нач. V в. до н. э.

268

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

воды (земли) Ардвисуру Анахиту (она же боги-

ня плодородия). Гимны, посвященные им, по-

этизируют эти божества:

Митру, обладающего широкими пастбищами,

почитаем мы;

Правдивого, красноречивого,

Тысячеухого, прекрасно сложенного,

Десятитысячеглазого, высокого,

Дальнозоркого, могучего,

Не знающего сна, бодрствующего.

Которому молятся правители земель,

Выступающие в бой

Против кровожадных вражеских войск,

Против их сомкнутого строя,

Наступающие между рядами борющихся сторон...

Он, первый из небожителей,

Поднимается над вершиной Хара,

Предшествуя бессмертному, быстроконному

Солнцу;

Первый овладевает

Прекрасными золотыми высями

И оттуда, могучий,

Обозревает все арийские жилища...

Он дарит стада и детей мужского пола тому

Дому,

Где творят угодное ему;

Он разносит на части тот дом,

Где нанесли ему оскорбление...

(Из гимна Митре. «Яшты», 10, 7, 8, 13, 28.

Перевод Е. Э. Бертельса)

Или:

...Воистину прекрасны ее руки,

Белые, мощные, как бедра коней.

Величием своим она красуется,

Прелестная, текущая потоком вышиною больше

сажени

И имеющая в мыслях одно:

«Кто будет славить меня?..

Она, могучая, светлая, высокая, стройная,

Чьи ниспадающие днем и ночью воды несутся,

Равные полноводностью всем водам,

Что здесь по земле текут,

Устремляется, полная силы, вперед.

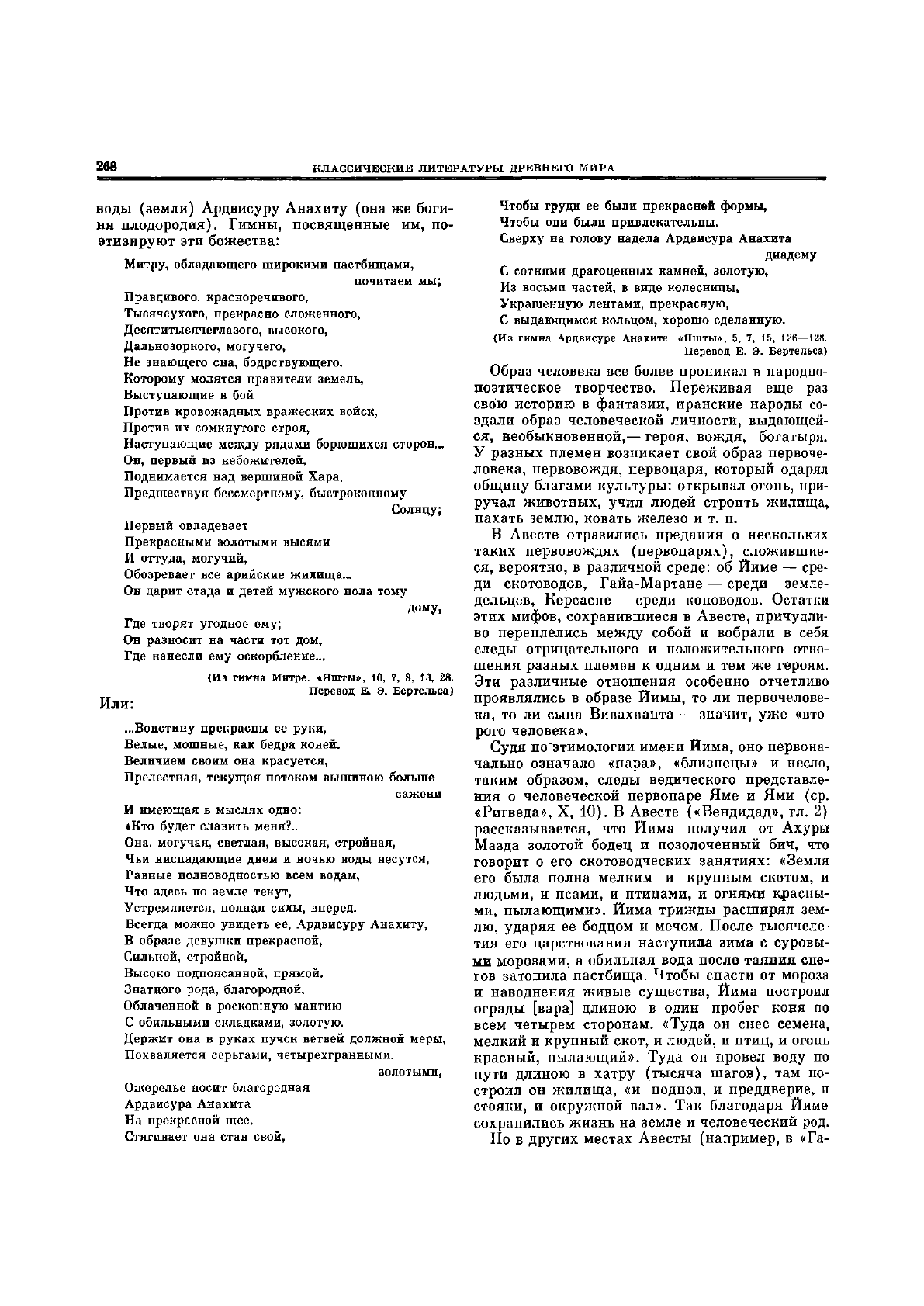

Всегда можно увидеть ее, Ардвисуру Анахиту,

В образе девушки прекрасной,

Сильной, стройной,

Высоко подпоясанной, прямой.

Знатного рода, благородной,

Облаченной в роскошную мантию

С обильными складками, золотую.

Держит она в руках пучок ветвей должной меры,

Похваляется серьгами, четырехгранными,

золотыми,

Ожерелье носит благородная

Ардвисура Анахита

На прекрасной шее.

Стягивает она стан свой,

Чтобы груди ее были прекрасней формы,

Чтобы они были привлекательны.

Сверху на голову надела Ардвисура Анахита

диадему

С сотнями драгоценных камней, золотую,

Из восьми частей, в виде колесницы,

Украшенную лентами, прекрасную,

С выдающимся кольцом, хорошо сделанную.

(Из гимна Ардвисуре Анахите. «Яшты», 5, 7, 15, 126—128.

Перевод Е. Э. Бертельса)

Образ человека все более проникал в народно-

поэтическое творчество. Переживая еще раз

свою историю в фантазии, иранские народы со-

здали образ человеческой личности, выдающей-

ся, необыкновенной,— героя, вождя, богатыря.

У разных племен возникает свой образ первоче-

ловека, первовождя, первоцаря, который одарял

общину благами культуры: открывал огонь, при-

ручал животных, учил людей строить жилища,

пахать землю, ковать железо и т. п.

В Авесте отразились предания о нескольких

таких первовождях (первоцарях), сложившие-

ся, вероятно, в различной среде: об Йиме — сре-

ди скотоводов, Гайа-Мартане — среди земле-

дельцев, Керсаспе — среди коноводов. Остатки

этих мифов, сохранившиеся в Авесте, причудли-

во переплелись между собой и вобрали в себя

следы отрицательного и положительного отно-

шения разных племен к одним и тем же героям.

Эти различные отношения особенно отчетливо

проявлялись в образе Йимы, то ли первочелове-

ка, то ли сына Вивахванта — значит, уже «вто-

рого человека».

Судя по этимологии имени Йима, оно первона-

чально означало «пара», «близнецы» и несло,

таким образом, следы ведического представле-

ния о человеческой первопаре Яме и Ями (ср.

«Ригведа», X, 10). В Авесте («Вендидад», гл. 2)

рассказывается, что йима получил от Ахуры

Мазда золотой бодец и позолоченный бич, что

говорит о его скотоводческих занятиях: «Земля

его была полна мелким и крупным скотом, и

людьми, и псами, и птицами, и огнями красны-

ми, пылающими». Йима трижды расширял зем-

лю, ударяя ее бодцом и мечом. После тысячеле-

тия его царствования наступила зима с суровы-

ми морозами, а обильная вода после таяния сне-

гов затопила пастбища. Чтобы спасти от мороза

и наводнения живые существа, Йима построил

ограды [вара] длиною в один пробег коня по

всем четырем сторонам. «Туда он снес семена,

мелкий и крупный скот, и людей, и птиц, и огонь

красный, пылающий». Туда он провел воду по

пути длиною в хатру (тысяча шагов), там по-

строил он жилища, «и подпол, и преддверие, и

стояки, и окружной вал». Так благодаря Йиме

сохранились жизнь на земле и человеческий род.

Но в других местах Авесты (например, в «Га-

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

269

гах») об Йиме говорится как о виновнике пер-

вородного греха, он полакомился, правда,те яб-

локом, как библейский Адам, а говяжьим мясом,

и этим навлек на людей беду. В одной из глав

<Ясны» также упоминается о грехопадении

Йимы, который связался со словом лжи, лишил-

ся счастья и исчез под землей.

Гайа-Мартан («живой смертный», т. е. чело-

век) в дошедших до нас текстах Авесты лишь

упоминается, ничего о нем не рассказывается.

Но из других источников явствует, что из его

семени выросло растение с двумя ветвями, из

которых потом произошла первая человеческая

пара, или что он построил на залитых солнцем

склонах гор первые человеческие жилища и там

поселил первых людей, до того ютившихся в пе-

щерах.

Перволюди, первоцари сражаются с дракона-

ми и побеждают их. Таким, в частности, был

Керсаспа (слово «аспа», входящее в состав его

имени, означает «лошадь», «конь» — тотем ро-

да): «Керсаспа — сильнейший среди сильных

мужей, который убил чудовище Срувар, коней

глотавшее, людей глотавшее, полное яда жел-

того цвета... по которому яд желтый бил струею

вышиной в сажень,— на котором Керсаспа в ме-

таллическом котле пищу варил в полуденное

время, и разогрелся тот злобный змей и взвился,

из-под котла выскочил и шипящую воду раз-

лил; подавшись назад, потрясенный, отскочил

мужественный Керсаспа, который убил чудови-

ще Гандарва с золотыми пятками, прядавшего

с открытой пастью, чтобы уничтожить вещный

мир праведности, который убил чудовище Сна-

видку, рогатого и камнерукого, что так гово-

рил в своем* сообществе: „Я малолетка еще,

несовершеннолетний я, когда возмужаю, согну

землю в колесо, а небо сделаю своей колесни-

цей. Я низвергну Священный дух со светлой

обители песнопения, а Злой дух из преисподней

извлеку, и пусть оба возят мою колесницу; если

только мужественный Керсаспа не убьет меня'

1

.

Его убил мужественный Керсаспа, его лишил

он души и жизненную силу уничтожил» («Яш-

ты»; 29, 34-44).

Но и Керсаспа, по другому преданию, согре-

шил. На сей раз соблазнили первоцаоэя не го-

вядина, а женские чары. Керсаспу заколдовала

чародейка-пэри, и он уснул глубоким сном смер-

ти на восточной окраине Ирана («Вендидад»,

19,5).

Из всех звероподобных чудовищ Авесты наи-

более известны ажи (дракон) Дахака, образ ко-

торого возник, вероятно, из представления о чор-

ной туче, скрывающей солнце. В Авесте о Да-

хаке рассказывается по-разному: иногда как о

драконе, боровшемся с сыном солнца Атаром,

иногда как* об ипостаси духа лжи Друджа, бо-

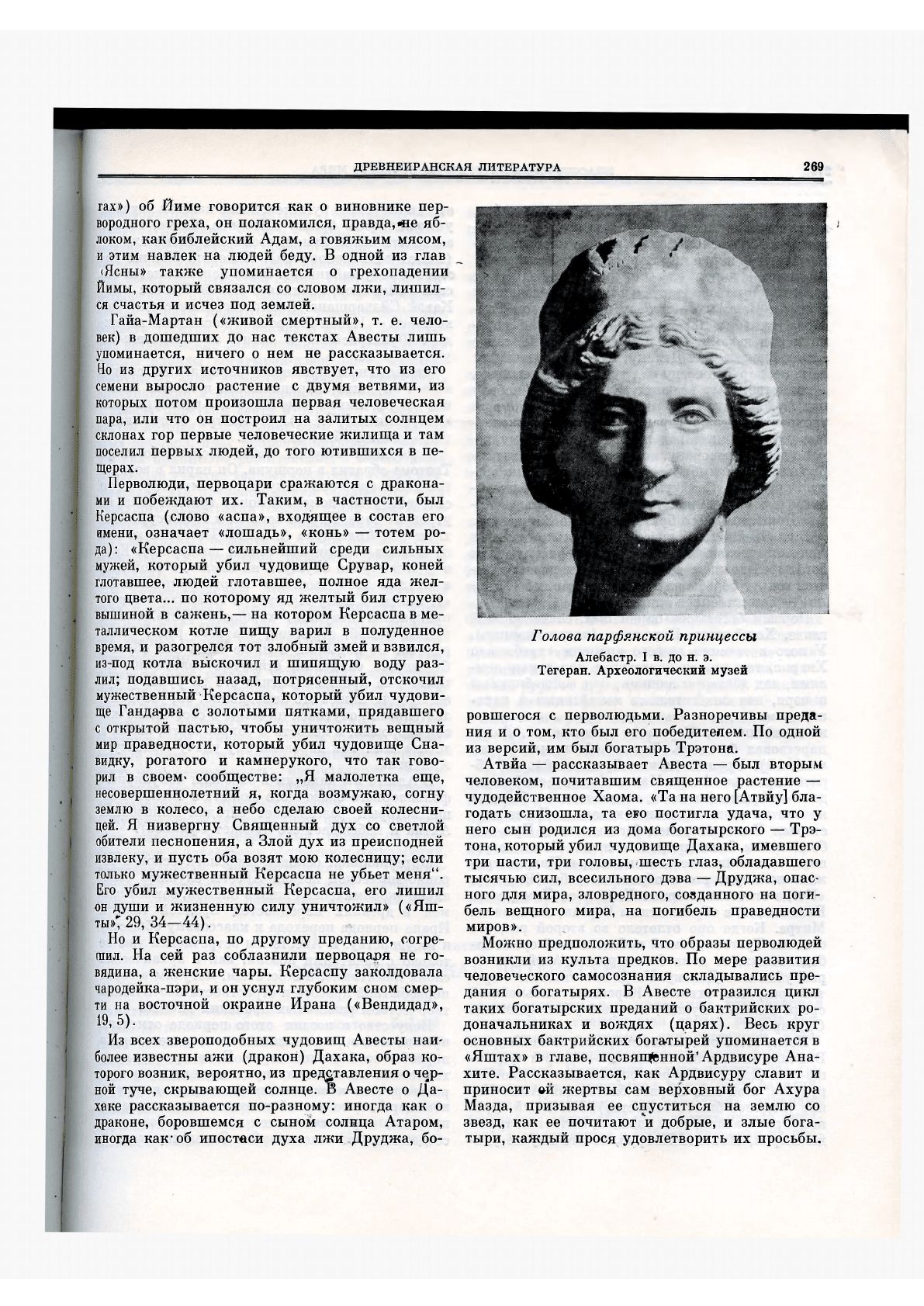

Голова парфянской принцессы

Алебастр. I в. до н. э.

Тегеран. Археологический музей

ровшегося с перволюдьми. Разноречивы преда-

ния и о том, кто был его победителем. По одной

из версий, им был богатырь Трэтона.

Атвйа — рассказывает Авеста — был вторым

человеком, почитавшим священное растение —

чудодейственное Хаома. «Та на него [Атвйу] бла-

годать снизошла, та его постигла удача, что у

него сын родился из дома богатырского — Трэ-

тона, который убил чудовище Дахака, имевшего

три пасти, три головы, шесть глаз, обладавшего

тысячью сил, всесильного дэва — Друджа, опас-

ного для мира, зловредного, созданного на поги-

бель вещного мира, на погибель праведности

миров».

Можно предположить, что образы перволюдей

возникли из культа предков. По мере развития

человеческого самосознания складывались пре-

дания о богатырях. В Авесте отразился цикл

таких богатырских преданий о бактрийских ро-

доначальниках и вождях (царях). Весь круг

основных бактрийских богатырей упоминается в

«Яштах» в главе, посвяп^енной* Ардвисуре Ана-

хите. Рассказывается, как Ардвисуру славит и

приносит ш жертвы сам верховный бог Ахура

Мазда, призывая ее спуститься на землю со

звезд, как ее почитают и добрые, и злые бога-

тыри, каждый прося удовлетворить их просьбы.

270

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

Но Ардвисура милостива только к силам добра,

и она помогает им одолеть силы зла и злых бо-

гатырей. Она исполняет несколько просьб: Аху-

ры Мазда — даруя ему Заратуштру; Хошйангха

Парадата — даруя ему силы для победы над

дэвами; Йиме она дарует власть над дэвами и

людьми; Керсаспе — победу над драконом Ган-

дарва; смелому Кавай Усан — власть над людь-

ми и над дэвами. Она помогает Трэтоне, сыну

Атвйа, одолеть ажи Дахаку; Тусу, восседавшему

на коне, дарует победу над туранскими землями,

а воинственному всаднику Заиривари — победу

над Арджадаспом. Но она отказывает в помощи

трехпастному ажи (дракону) Дахаке, пожелав-

шему уничтожить род людской; коварному ту-

ранцу Франграсйану, захотевшему похитить

царственный нимб (Хварно), плывущий по озе-

ру Ворукаша; Вандарманишу (брату Арджада-

.спа), стремившемуся уничтожить богатыря Ка-

вай Виштаспа и его брата, всадника Заиривари.

В гл. 19-й «Яшт» внесена несколько большая

генеалогическая четкость в характеристику этих

богатырей-вождей. Действие главы развертыва-

ется вокруг борьбы за царственный нимб (Хвар-

но) — божественное сияние.

Первым богатырем-царем был, согласно этой

главе, Хошйангха Парадата (первозаконник).

У него в течение долгого времени «пребывало

Хварно, так что он властвовал над семью зем-

лями, над дэвами и людьми, над волшебниками

и пэри, над властителями кавийскими и кара-

панскими, а две третьих мазанских дэвов и слу-

жителей лжи из Варны он уничтожил». Далее

царствовал богатырь Тахма (бдительный или

мощный), Урупай (лукавый, чародей); он, об-

ратив духа зла Ангро-Манью (в греческой пере-

даче — Ариман) в коня, оседлал его и объездил

на нем из конца в конец всю землю. Далее цар-

ствовал Йима, владелец богатых стад. При нем

бессмертны были природа и люди. Но он согре-

шил, связавшись со словом лжи, и Хварно три-

жды покинуло его в образе ястреба (Варган):

«Когда отлетело впервые Хварно от Йима, сына

Вивахванта, в образе птицы Варган, его схватил

Митра. Когда оно отлетело во второй раз, его

схватил Трэтона, самый победоносный среди по-

бедоносных, из дома богатырского Атвйи, кото-

рый убил ажи Дахаку. Когда оно отлетело в тре-

тий раз, его схватил Керсаспа, сильнейший

среди сильных мужей, который убил чудовище

Срувар».

После этого описывается сражение за Хварно.

Вначале за него бьются огонь — Атар и чудови-

ще-ажи Дахака. Хварно опускается на дно Во-

рукаша, и за ним ныряет блестящий Апам На-

пат (водяное благое божество). Негодный тура-

нец Фраъграсйан, сняв одежды, пытается, триж-

ды ныряя, схватить Хварно, но это ему не уда-

ется, и он злобно ругается, после каждой неудачи

умножая свою брань: «Ите ите, йатна, ахмаи,

авате ита йатна ахмаи, авойа ита йатна ахмаи»

(смысл слов непонятен). Наконец, Хварно до-

стается роду кайянидов. Всего перечисляется во-

семь кайянидов, начиная с Кавай Кавата и до

Кавай Сйаваршана. В царствование сына Сйа-

варшана — Кавай Хосрова — последний побеж-

дает Франграсйана и мстит за предательски

убитого отца.

Любопытным примером зарождения сказки

может служить сохранившееся в Авесте сказа-

ние об удачливом лодочнике и Ардвисуре Ана-

хите («Яшты», гл. 5). В центре этого сказа-

ния — также образ человека.

Лодочника Паурва победоносный богатырь

Трэтона обратил в коршуна. Он парил в воздухе

три дня и три ночи по пути к своему дому, но не

смог вернуться домой. К концу третьей ночи, на

утренней заре, Паурва воззвал к Ардвисуре Ана-

хите: «О, Ардвисура Анахита! Поспеши ко мне

на помощь, окажи мне сейчас поддержку. Если

я благополучно опущусь на землю, в свой дом,

я воздам тебе тысячью жертвоприношений».

«И стекла к нему Ардвисура Анахита в образе

прекрасной девушки, хорошего роста, высоко

подпоясанной, стройной, знатного рода, благо-

родной. От лодыжки и ниже была она обута в

блестящие сандалии, стянутые золотыми лен-

тами. Она крепко схватила его за руки. И тут

же приключилось это немедленно: он, усердный,

деятельный, очутился на земле в своем доме жи-

вой-здоровый, в целости и сохранности, каким и

дотоле был. Так даровала ему удачу Ардвисура

Анахита».

В Авесте мы находим и зародыш популярного

фольклорного сказочного сюжета о смелом юно-

ше, который разгадывает загадки волшебника

Ахтйа и побеждает его (сюжет сфинкса).

Материальной основой мифологической и ге-

роико-эпической поэзии Авесты служила соци-

ально-экономическая жизнь племен, союзов пле-

мен и древних народностей Средней Азии и

Ирана периода перехода к классовому обществу

и государству. В Авесте мы встречаемся уже не

только с зачатками поэзии, как в архаических

слоях памятника, а с богатым, могучим в своей

первобытной красоте и страстности поэтическим

творчеством различных иранских племен.

Искусство и поэзия этого периода отмечены

прежде всего ростом самосознания человека в

первобытнообщинном строе. Если прежде в ар-

хаических поэтических представлениях человек

растворяется в естественной стихии, в живот-

ном царстве, то в этой поэзии очеловечивается

природа, очеловечиваются стихии и божества,

создаются, по словам Ф. Энгельса, «самые

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 271

разнообразные и пестрые олицетворения»

(Маркс

К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 328).

Поэзия подымается до обожествления человека-

титана, богатыря, который наделяется стихий-

ной, сверхъестественной силой. Поэтически оли-

цетворенная природа воплощается в мифологи,-

ческие образы целого сонма человекоподобных

божеств (Митра, Ардвисура и др.), а обобщен-

ные исторические реминисценции — в этические

образы плеяды богатырей-дэвоборцев, которые

сокрушают злые божества (дэвов и драконов),

выступающие в звероподобном обличии.

Между царством света и царством мрака, во-

инство которого составляет сонм звероподобных

злых демонов, идет непрекращающаяся борьба,

и в ней принимает решительное, а порою даже

решающее участие человек-богатырь. Лишь впо-

следствии эта преисполненная подлинного пер-

вобытного драматизма борьба стала благодаря

жреческо-зороастрийской канонизации уделом

двух верховных божеств — Ахуры Мазда и Анг-

ро-Манью (в греческой передаче Ормузда и

Аримана).

В художественном отношении мифологиче-

ская и эпическая поэзия представляла собой

большой шаг вперед по сравнению с поэзией,

отразившей ранние представления людей перво-

бытнообщинного строя. Это было уже развив-

шееся на базе роста и усложнения обществен-

ного труда, выделившееся в отдельную, особую

форму общественного сознания поэтическое ис-

кусство в развитых художественных формах.

Поэтическому искусству теперь присущ своеоб-

разный стиль, причудливо сочетавший героиче-

скую монументальность, необузданное фанта-

стическое обобщение с правдивым изображени-

ем жизненных и бытовых деталей.

Будучи одной из важнейших форм обществен-

ного сознания в переходный период от родо-

вого строя к классовому обществу и государству,

древнеиранская мифологическая и героико-

эпическая поэзия включала в себя также эле-

менты, связанные с развитием классовых отно-

шений и влиянием аристократической и жрече-

ской верхушки.

Изучение поэтической формы Авесты вплот-

ную подводит нас к вопросу о древнейших исто-

ках поэтики иранских народов. Существенные

черты поэтики Авесты сближают ее, с одной сто-

роны, с ведической поэзией, а с другой — с

иранским фольклором.

Уже на первом этапе развития древнеиран-

ской литературы (по III в. вкл.) в ней появи-

лась одна ее существенная особенность, которая

в еще большей мере сказалась на следующем

этапе (IV—VIII вв.),— синтетичность. Скла-

дываясь, как и каждая большая литература, аь-

тохтонно, древнеиранская литература с самого»

начала вобрала в себя элементы древних куль-

тур народов-соседей.

Культ премудрого Мазда, определивший маз-

даистское содержание зороастрийской пропове-

ди, возник и первоначально сложился в среде

хеттов и урартийцев. Индо-иранские связи, вос-

ходящие к глубокой древности доведической и

ведической эпохи, пронизывают все произведе-

ния раннего этапа древнеиранской литературы.

Они отразились и в общих элементах индийских

и иранских космогонических мифов, и в сходных

принципах древней поэтики, и в системе поля-

ризации добра и зла, которая впоследствии и от-

делила друг от друга обе культуры (у индийцев

добро олицетворяют высшие божества — дэвы,

а зло — коварные божества — асуры; у иран-

цев же наоборот: добро — высшее божество

Ахура, а зло — коварные дэвы).

В период господства Ахеменидов иранская

культура впитала в себя так много из наследия

Ассирии и Вавилонии, что ее можно признать их

прямой преемницей. Наконец, весьма интенсив-

ными были и связи Древнего Ирана с древне-

иудейской культурой. Последующее рассмотре-

ние более позднего этапа иранской литературы

позволит полнее определить ее роль во взаимо*

влиянии культур Древности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Памятники древнееврейской литературы XII—

II вв. до н. э. дошли до нас в составе библей-

ского канона, т. е. обобщающего нормативного

сборника, отобранного поколениями «книжни-

ков» и освященного авторитетом религии. Это

отнюдь не помешало войти в канон произведе-

ниям светских жанров — исторической хрони-

ке, скептической афористике житейского опыта,

любовно-свадебной песне и т. д. Канон оказал-

ся построенным как маленькая литературная

«вселенная», включающая самые разные тек-

сты — однако в прямом или косвенном, изна-

чальном или вторичном соотнесении с религи-

озной идеей. Возникнув, канон прожил два ты-

сячелетия как священная книга двух религий:

он стал «Писанием», или «Библией», иудаизма

(греческое слово «библиа» значит просто «кни-

ги»), и он же вошел в Библию христиан на пра-

272

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

вах первой ее части —Ветхого Завета (о смысле

обозначений «Новый Завет» и «Ветхий Завет»

см. ниже, гл. 9). Из поколения в поколение его

тексты воспринимались прежде всего как дейст-

вующая норма вероучения и культа, права и

морали. Они сохраняли актуальность, а потому

подвергались неизбежным переосмыслениям.

К их авторитету апеллировали угнетенные, тре-

буя от угнетателей справедливости, и угнета-

тели, требуя от угнетенных покорности. Ссыл-

ками на них обосновывались притязания носи-

телей светской и духовной власти, но также, на-

пример, требования мятежных крестьян в Гер-

мании XVI в. и программы Английской буржу-

азной революции XVII в. Сторонники монархии

находили в них учение о богоустановленности

монархической власти, противники монархии —

учение о ее богопротивности. Церковь искала в

них доводы против ересей, еретики — доводы

против церкви. В своем литературном, эстетиче-

ском аспекте памятники древнееврейской лите-

ратуры долгое время воспринимались и пере-

живались, но не осознавались. Чтобы увидеть

их как драгоценные памятники древнего поэти-

ческого творчества, еще в конце XVIII в. пона-

добилась гениальная интуиция немецкого фило-

софа и поэта И. Г. Гердера.

Застывание в каноне — судьба довольно обыч-

ная для литературного наследия древневосточ-

ных культур. И древнеиндийские тексты, во-

шедшие в категорию шрути, и древнеиранские

тексты, образовавшие Авесту, сохранились в ве-

ках на правах священного писания религиоз-

ных общин; а если в Китае кодификация древ-

нейших эдиктов и песен не приобрела специфи-

чески религиозного характера, то сама установ-

ка на построение замкнутого нормативного ка-

нона проявилась и там не менее отчетливо.

Ветхозаветный канон делится на три больших

цикла: 1) Тора, или Пятикнижие,— пять хро-

никально-законодательных книг, приписывав-

шихся Моисею; 2) «Пророки» — раздел, в кото-

рый входят древние хроники («Книга Иисуса

Навина», «Книга Судей Израилевых», «Книги

Самуила»* и «Книги Царств»), а также собст-

венно пророческие сочинения, с разной сте-

пенью достоверности приписываемые Исайе,

Иеремии, Иезекиилю и двенадцати «малым про-

рокам»; 3) Писание — собрание текстов, отно-

сящихся к различным жанрам (гимны, сборни-

ки афоризмов, назидательные повести, любов-

ная поэма «Песнь песней», снова хроникальные

тексты). Деление это условно. «Книга Иисуса

Навина» непосредственно продолжает «Книгу

* В православной традиции «Книги Самуила» обозна-

чаются как первые две из (при этом счете — четы-

рех) «Книг Царств».

Исхода» из предыдущего цикла (в связи с чем

в науке имеет хождение термин «Шестикни-

жие»), а хроники третьего цикла дублируют по

теме «Книги Царств» из второго цикла.

Библейская научная критика установила хро-

нологические рамки составления отдельных

книг Библии — от архаической «Песни Дево-

ры» (XII в. до н. э.) до кодификации библей-

ских текстов (завершилась в первые века н. э.);

впрочем, датировка ряда памятников древнеев-

рейской литературы остается неясной. Археоло-

гия довольно много сделала для выяснения по-

вседневной жизни, отразившейся в библейских

легендах и хрониках. Например, структура пат-

риархальной семьи, изображенная в «Книге Бы-

тия», очень точно соответствует тому, что наука

с недавнего времени стала знать о северной Ме-

сопотамии и Ханаане эпохи Средней Бронзы.

Обычай, согласно которому бездетная женщина

сама дает мужу в наложницы свою служанку с

тем, чтобы дети от этой служанки считались ее

собственными детьми, был известен только из

библейских рассказов о Сарре и Агари, Рахили

и Балле, Лии и Зелфе; между тем он засвиде-

тельствован текстами брачных контрактов сере-

дины II тыс. до н. э., найденными при раскоп-

ках в Нузи. Если бездетный Авраам строит пла-

ны усыновить своего слугу Элиецера, это, стро-

го говоря, противоречит израильско-иудейскому

праву исторического времени (согласно которо-

му он обязан был оставить наследство кому-ни-

будь из ближайшей родни, например. племян-

нику Лоту), но зато соответствует юридиче-

ским нормам, по которым действовал в XV в.

до н. э. хуррит Тупкийа, завещательное распо-

ряжение которого обнаружено в том же Нузи.

Для социальной истории ясен смысл конфлик-

тов, описанных в «Книгах Самуила» и связан-

ных с переходом от варварской «военной демо-

кратии» (термин Л. Моргана) к деспотической

монархии ближневосточного типа. Развитие

имущественного неравенства, разрушение пат-

риархальных нравственных норм волнует афин-

ского государственного деятеля и поэта Солона

пе меньше, чем современных ему древнееврей-

ских пророков. Путем привлечения внешних

данных и анализа самого текста уточнены ис-

торические условия, в которых возникали, а по-

зднее подвергались кодификаторским редакци-

ям библейские книги, выявлена преемствен-

ность этих книг по отношению к другим древ-

невосточным литературам — древнеегипетской,

шумеро-аккадской, угаритской, древнеиранской

и др. Наряду с этим установлены типологиче-

ские черты, сближающие Библию с иными

древневосточными текстами, в особенности с

теми, которые сохранились в более или менее

кодифицированном виде.

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

273

Так, уже сама трехчастная структура ветхо-

заветного канона отражает принцип традицио-

налистской циклизации; каждая последующая

стадия литературного развития представляется

комментированием памятников предшествую-

щей стадии, апеллируя к их авторитету. На-

пример, история усвоения заповедей Пятикни-

жия с прямыми ссылками на «Книгу Моисе-

еву» излагается в «Книге Неемии», входящей в

цикл Писания. Ряд книг третьего цикла

(«Псалмы», «Екклезиаст», «Книга притчей Со-

ломоновых», «Песнь песней») связывается с

именами царей Давида и Соломона — главных

персонажей в хрониках второго цикла. «Плач

Иеремии» из цикла Писания приписан тому са-

мому Иеремии, проповеди которого вошли в

цикл «Пророки». С подобным «комментарий-

ным традиционализмом» мы встречаемся в ис-

тории индийской и китайской литератур.

И еще одна черта сближает древнееврейскую

литературу с другими древними литературами

Востока: это проходящее через памятники раз-

ных эпох и жанров противоборство, а подчас и

сложное переплетение двух тенденций — рели-

гиозно-племенной исключительности и общече-

ловеческой широты. Непримиримая вражда к

«чужакам» и к «иноверцам», понимание своего

бога как этнического бога, ненавидящего иные

народы, готовность утверждать славу этого бога

огнем и мечом достаточно отчетливо проявляет-

ся, например, в «Книге Иисуса Навина». На-

против, бог пророка Амоса любит каждый на-

род, и «чужаки» имеют не меньше прав на его

милость, чем «свои». Исайя в пору кровавых

войн говорит о вечном мире менаду людьми и

призывает «перековать мечи на орала». В «Кни-

ге пророка Ионы» изображено, как пророк, не-

навидящий город врагов, оказывается посрам-

лен своим богом, которому дороги не только

люди, но даже домашние животные в каждом

городе. Если «Книга Ездры» сурово осуждает

браки между людьми разных племен, то «Кни-

га Руфь» делает именно такой брак предметом

прочувствованного восхваления.

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В различных ближневосточных документах се-

редины II тысячелетия до н. э. (например, в

текстах архива фараонов из древнеегипетского

города Ахетатона, относящихся к XV—XIV вв.

до н. э.) упоминаются некие «хапиру», или

«апиру»,— судя по контексту, неравноправные

иноплеменники на территориях государств Ха-

наана и на земле египетской державы, постоян-

но переходившие со своими стадами из зоны пу-

стынь и степей в зону населенных земель и об-

ратно. Весьма вероятно, что слово «иври» (са-

моназвание евреев) — это и есть поздняя фор-

ма термина «хапиру», изначально имевшего

скорее социальный, нежели этнический смысл.

Библейская «Книга Бытия» описывает отдален-

ных предков древнееврейского народа именно

как бродячих скотоводов, остро заинтересован-

ных в договорах с местным населением на пра-

во пользования колодцем и лишь в необычных

случаях приобретающих земельные участки.

«Я у вас пришелец и поселенец»,— говорит Ав-

раам хеттам в Кирйат-Арба (Быт., 23, 4).

В XIII в. до н. э. еврейские племена — часть

западносемитских племен, роды, сплотившиеся

вокруг культа бога Яхве,— вторглись в Пале-

стину; библейская легенда рассказывает, что

этому предшествовал «исход» из Египта и дол-

гий путь по пустыне. В борьбе с оседлым мест-

ным населением (хананеями) и завоевателями

с запада (филистимлянами) окончательно сло-

жился союз двенадцати племен (так называе-

мых «колен»), принявший наименование «Из-

раиль». В конце XI в. до н. э. патриархальную

военную демократию, управляемую шофетами

(судьями), сменяет монархия; изобилующий

конфликтами переход от былой вольности к

государству древневосточного деспотического

типа запечатлен в библейских хроникальных

«Книгах Царств». Эпоха царей Давида (XI—

X вв. до н. э.) и Соломона (около 950 — около

928 до н. э.) — период наибольшего подъема

и могущества — рассматривалась впоследствии

в библейской традиции как своего рода «Зо-

лотой век» древнееврейского государства.

Окрестные народы или племена были пре-

вращены в союзников или данников, с еги-

петской державой поддерживались дипломати-

ческие отношения, царство пользовалось миром

и безопасностью. Верхушка общества перени-

мала достижения материальной и духовной

культуры хананеев, финикийцев, египтян, зна-

комилась с утонченной чужеземной жизнью.

Давид создал столицу в завоеванном им городе

Иерусалиме, а при Соломоне царская резиден-

ция получила великолепный дворец и храм в

честь бога Яхве, которого до этого почитали в

переносном шатре (скинии) как бога кочевни-

ков. Однако блеск Давидова царства был недол-

говечным. Около 928 г. до н. э. царство распа-

лось на Иудейское царство в Южной Палести-

не, управляемое из Иерусалима династией по-

томков Давида, и Израильское царство в Север-

ной Палестине со столицей в Сихеме, а позд-

нее — в Самарии.

Междоусобные столкновения и углубляю-

щиеся процессы имущественной дифференциа-

ции ослабляют оба царства, что оказывается

особенно опасным перед лицом экспансии могу-

18 История всемирной литературы, т. 1

274

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

щественных завоевателей — египтян, ассирий-

цев, позднее вавилонян. С IX—VIII вв. до н. э.

выступают так называемые пророки, призываю-

щие вернуться к патриархальным нравствен-

ным нормам взаимопомощи, осуждающие рост

богатства и предлагающие религиозно-этиче-

ский идеал как выход из общественных проти-

воречий. Иногда цари (как Хизкия, правивший

в Иудее в 727—698 гг.) под влиянием пророков

идут на частичные реформы, приводящие к вре-

менной стабилизации. Однако оба царства были

обречены. В 722 г. до н. э. ассирийский царь

Саргон II завоевал Израильское царство и раз-

рушил Самарию, а в 587 г. до н. э. та же судьба

постигла Иудейское царство и Иерусалим, их

разрушили вавилоняне Навуходоносора II. Жи-

тели, особенно знатные, состоятельные и обра-

зованные горожане, были уведены в плен (так

называемое вавилонское пленение).

Дальнейшее развитие древнееврейской куль-

туры происходит в условиях резкого контраста

между унизительной реальностью и размахом

надежд, притязаний, чаяний. Специфически ре-

лигиозное истолкование политических и соци-

альных проблем, содержавшееся и прежде в

проповеди пророков, теперь становится особен-

но последовательным. Народная катастрофа ин-

терпретируется как наказание, наложенное бо-

гом Яхве за недостаточную верность ему, но и

как обещание тем более великих благ в буду-

щем, если верность будет проявлена. Именно в

плену, в унижении иудеи больше чувствуют

свою нерасторжимую связь с Яхве, чем когда-

либо раньше. Мечта о возрождении государст-

венности, о восстановлении разрушенного Иеру-

салима вместе с храмом Яхве как средоточием

столицы, о возвращении к власти потомков царя

Давида поднимается на мистический уровень: и

государственность, которую хотят возрож-

дать,— всецело сакральная, теократическая го-

сударственность, и царь из династии Давида —

не просто монарх, но мессия, таинственный из-

бранник Яхве. Между тем владения гибнущей

Вавилонской империи попадают в руки персид-

ских завоевателей, которые разрешают плен-

ным иудеям вернуться на родину и отстроить

Иерусалим как самоуправляющийся храмовый

город, подвластный персам (VI—V вв. до н. э.).

Восстановлением города и храма руководили

религиозные деятели Эзра и Неемия, предан-

ные идеалу всеохватывающей системы запове-

дей и запретов, долженствующих регламенти-

ровать яшзнь сворху донизу; настаивая на

принципе религиозно-этнической исключитель-

ности, они запретили в реорганизованной об-

щине смешанные браки, а также не допустили

в общину остававшихся в Палестине израиль-

тян (последние основали общину самаритян).

В IV в. до н. э. Палестина, как и другие земли

Персидской империи, была завоевана Алек-

сандром Великим (Македонским) и вошла в

круг эллинистической цивилизации. Верхушка

иудейского общества стала перенимать грече-

ские нормы поведения, отказываясь от обычаев

своего народа, освященных авторитетом бога

Яхве; этот процесс активно поощрялся маке-

донскими царями Сирии из династии Селевки-

дов, особенно Антиохом IV Эпифаном, который

начал репрессии против ревнителей иудейской

веры. В 167 г. до н. э. народ ответил на эти

репрессии повстанческим движением, во гла-

ве которого стал Иуда Маккавей; борьба была

неравной, но в сложной политической ситуации

II в. до н. э. увенчалась неожиданным успехом.

В 140 г. до н. э. Иудея стала независимой (впер-

вые со времени вавилонского завоевания). Од-

нако теократическое государство Хасмонеев

продержалось недолго; в 63 г. до н. э. в Иеруса-

лим входят солдаты Помпея, в 6 г. до н. э.

Иудея превращена в провинцию Римской импе-

рии. После двух отчаянных попыток сбросить

иго Рима, жестоко подавленных императорами

Веспасианом и Адрианом (в 66—73 и 132—

135 гг. н. э.), Иерусалим был дотла разрушен.

Это было концом древнееврейской куль-

туры.

2. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выявляя многообразную связь с древними

культурными традициями Египта и Месопота-

мии, Ханаана и Финикии, древнееврейская ли-

тература выработала и развивала совершенно

особый тип идеологии, принципиально отлич-

ный от мифологических систем других народов

и в некоторых отношениях им противополож-

ный.

Повсюду на панораме духовной жизни

Древнего Ближнего Востока мы видим прибли-

жения, подступы, подходы к монотеизму — к

вере в единого и «духовного» бога как творца и

повелителя стихий, стоящего недостижимо вы-

соко над миром природы и долженствующего

быть для человека ни с чем не сравнимым пред-

метом неограниченного доверия и неограничен-

ной преданности. Самый яркий пример — рели-

гиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) в

Египте; и факт этот стоит в ряду других, менее

заметных фактов. Но только в древнееврейской

культуре, молодой и не очень богатой традиция-

ми по сравнению с великими культурами из ее

окружения, после всех подступов и подходов

произошел отчетливый переход к монотеизму.

И там, и тут наблюдаются известные противо-

речия, внутренние конфликты; но для других

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

275

ближневосточных культур они связаны с дей-

ствием не очень последовательных монотеисти-

ческих тенденций в недрах достаточно жизне-

способного политеизма, для древнееврейской

культуры — с действием стойких, но фрагмен-

тарных пережитков бытового политеизма на фо-

не постепенно освобождающегося от них моно-

теизма. В неизбежной пестроте жизненных

фактов необходимо видеть принципиальное, ка-

чественное различие. Инициатива Эхнатона,

вступавшая в противоречие со всем строем

древнеегипетской культуры, пришла к неизбеж-

ному краху и осталась плодотворным, но крат-

ковременным эпизодом; напротив, каждый по-

ворот древнееврейской истории — подъем госу-

дарственности во времена Давида и Соломона и

связанная с ней централизация культа, военная

угроза VII в. до н. э. и порожденная ею идеоло-

гическая консолидация, которая выразилась в

реформе Иосии, крушение независимости в

VI в. до н. э. и вызванное им функциональное

замещение политико-патриотических ценностей

религиозными,— все это прямо или косвенно

работало на поступательное углубление необра-

тимо утвердившегося монотеистического прин-

ципа. Перейден был важный рубеж, и пути

назад не было.

Монотеистический принцип оказывал неиз-

бежное воздействие на коренной склад вообра-

жения, на общий характер литературной топи-

ки. Если каждый языческий бог Египта, Вави-

лона, Ассирии, Угарита, Финикии или Греции

имел пестро расцвеченную народной фантазией

историю своего происхождения, своих браков,

своих деяний и страданий, то у библейского

бога ничего подобного нет и по самой сути этого

образа быть не может. О Яхве нечего рассказы-

вать, кроме того, что он сотворил мир и чело-

века, а затем вступил со своими творениями в

драматические перипетии союза и спора. Это

единственная в своем роде черта, обнаружи-

вающая качественный рубеж между мифологи-

ческой традицией и новой религиозной идеоло-

гией. Только с течением времени абсолютная

единственность Яхве разъясняется в доктринах

пророков и книжников с отчетливостью догма-

та, но уже на ранних этапах бог этот не сопо-

ставим и не соединим с другими богами. Это не

глава патриархальной большой семьи, вовле-

ченный в сложные родовые отношения с себе

подобными, как рисует Зевса греческий эпос;

у Яхве нет себе подобных, и это делает лично-

стно мотивированным его пристальное и ревни-

вое внимание к человеку. Так понятые отноше-

ния человека и бога — новая ступень в ста-

новлении человеческого самосознания; лицом к

лицу с таким образом бога человек острее схва-

тывал свои собственные черты как черты лич-

J8*

ности, противостоящей со своей волей всему

строю мирового целого.

Конечно, поэзия человеческого самосознания

и мистического историзма творилась не на пу-

стом месте: генетически она была связана с ма-

териалом первобытного мифа природы. В чер-

тах и свойствах Яхве остается кое-что от обра-

за стихии. Иногда его гнев может обернуться

яростью огня: «Яхве был разгневан, его гнев

воспылал, и огонь Яхве возгорелся среди них и

пожрал край стана» (Чис., И, 1). В огне явля-

ется Яхве народу на Синае, и от этой горы даже

идет дым, как от печи (Исх., 19, 18). Другая

стихийная метафора Яхве — ветер. Для взаимо-

перехода личностного и стихийного в этой си-

стеме образов характерно встречающееся в рас-

сказе о сотворении мира и во многих других

текстах словосочетание «руах элохим» — «ду-

новение бога», веявшее над первозданным хао-

сом, далеко не всегда есть только «дух» в спи-

ритуалистическом понимании. В «Книге Чи-

сел» (11, 31) мы читаем, что это «дуновение»

подхватывает стаю перепелов и несет их от

моря в пустыню, так что речь идет о сильном

порыве ветра. И все же это никоим образом не

просто ветер, но и проявление «духа» Яхве, ко-

торое, как выясняется чуть выше в той же гла-

ве «Книги Чисел», сообщает людям дар проро-

чества. И так во всем: гнев Яхве и пылание ис-

ходящего от него огня, порывы его воли и по-

рывы вихря, разительность его слова и грохота-

ние грома, описанного как «глас Яхве» в псал-

ме 29 *,— это единый и неразделимый образ,

по-своему очень конкретный, хотя конкретность

эта не имеет ничего общего с чувственной те-

лесностью греческих олимпийцев. Было бы гру-

бой ошибкой против историзма понимать сти-

хийные черты явлений Яхве как рассудочную

аллегорию для «чисто» трансцендентного содер-

жания; но не меньшей методологической по-

грешностью было бы сводить к ним весь образ

и не видеть принципиального различия между

этим образом и фигурами природной мифоло-

гии. В конце концов связь облика Яхве со сти-

хиями огня и вихря, т. е. с теми стихиями, ко-

торые наиболее динамичны и наименее «веще-

ственны», не отрицает, а наглядно утверждает

личностную, волевую сущность Яхве. Напротив,

осязаемая неподвижность земли дальше от

него, поэтому у Яхве нет на земле места, с ко-

торым он был бы существенно связан — в отли-

чие от западносемитских локальных богов

(Ваалов), самые имена которых включали ука-

* Здесь и ниже для псалмов дается порядковый номер

в соответствии с масоретской традицией, принятой в

иудаистском и протестантском обиходе; православно-

католический канон, восходящий к Септуагинте, дает

иную нумерацию, обычно отстающую на единицу.

276

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

зание на принадлежащую им местность (Ваал

Пеор — «Господин Пеора», Мелькартх — «Царь

Города»). И у Яхве также были свои святые

места, по преимуществу горы; но Библия упор-

но подчеркивает, что настоящая сущность ее

бога не привязана к этим локальным точкам.

Яхве — скиталец, свободно проходящий сквозь

все пространства, он по сути своей бездомен,

как символизирующая его стихия ветра:

Вот Он пройдет предо мной, и не увижу Его;

пронесется, и не примечу Его,—

как говорит герой «Книги Иова» (9, 11).

Бытовой опорой для таких представлений

мог быть кочевой образ жизни, когда-то прису-

щий предкам евреев — номадам-хапиру; но для

того чтобы образ бога-скитальца, «не вмещае-

мого небесами и землей», стал в самый центр

образной системы, нужно было, чтобы челове-

ческое самосознание ощутило собственную вы-

члененность из природного пространства и свою

противопоставленность ему. Характерно, что

Яхве вновь и вновь требует от своих избранни-

ков, чтобы они, вступив в общение с ним, преж-

де всего «выходили» бы куда-то в неизвест-

ность из того места, где они были укоренены

до сих пор; так он поступает прежде всего с

Авраамом, а затем и со всем своим народом, ко-

торый он «выводит» из Египта. Это состояние

«выхода» явно имеет в системе древнееврей-

ской литературы весомость символа: человек

или народ должны «выйти» из инерции своего

существования, чтобы стоять в пространстве

истории перед Яхве, как воля против воли.

Как это ни парадоксально, при всей своей

грозной запредельности и надмирности Яхве го-

раздо ближе к человеку, чем столь человекопо-

добные боги греческого мифа. Зевсу и Аполло-

ну нет дела до внутреннего мира своих почита-

телей; они живут в космическом бытии и «в сво-

ем кругу», от людей принимая только дань ло-

яльности. Напротив, Яхве ревниво и настойчи-

во требует от человека любви — «любить Яхве,

Бога вашего, ходить всеми путями Его, блюсти

заповеди Его, прилепляться к Нему и служить

Ему всем сердцем вашим и всею душою ва-

шею» (Иис. Нав., 22, 5). В конце концов у биб-

лейского бога есть только одна забота, единст-

венная, как он сам: найти человека послушным

и преданным себе, ибо полновластного облада-

ния всем мировым целым недостаточно, чтобы

удовлетворить волю Яхве; она может быть

удовлетворена только через свободное призна-

ние со стороны другой воли — человеческой.

Лишь в людях Яхве может «прославиться»

(Цар., 7, 23 и др.). Уже на рубеже Средневе-

ковья еврейский книжник, автор мидраша

(толкования) на псалом 122/123, так интерпре-

тировал библейские слова: «Вы Мои свидетели,

говорит Яхве, и Я Бог» (Исх., 43, 12): «Если

вы Мои свидетели, я Бог, а если вы не Мои

свидетели, Я как бы не Бог». Для того чтобы

иметь «свидетелей», Яхве избирает себе отдель-

ных избранников и целый народ, избирает, что

очень важно, по свободному произволению, об-

ращаясь к свободной же воле людей и предла-

гая людям «договор». С точки зрения языческой

идеологии таких отношений между божеством

и народом просто нельзя понять: конечно, Мар-

дук лучше относится к вавилонянам, Амон

—

к

жителям Фив и затем вообще к египтянам,

Афина Паллада — к афинянам и вообще к гре-

кам, нея^ели к чужакам, но не потому, что они

«избрали» себе свои народы, а в силу естест-

венно данной принадлежности той или иной

стране. Яхве же именно выбрал себе свой на-

род, и притом таким образом, что его выбор

был совершенно свободен. Мотив священного

брака, обычно стоящий в центре мифологии при-

роды и наделенный горизонтальной структурой

(бог — богиня), в Библии перемещен в центр

идеологии священной истории и получает вер-

тикальную структуру (бог — люди); энергия,

изливавшаяся в весеннем расцвете, направля-

ется теперь па совокупность народа, как сила

любви и ревности. Любовь, требующая, и при-

том с ревнивой взыскательностью, ответной

любви,— это новый мотив, выразительно акцен-

тируемый в библейской интерпретации отноше-

ний бога и человека. Человек необходим богу и

чувствует эту свою необходимость: отсюда

«союз» (или «договор», или «завет») между

обеими сторонами, когда у горы Синая Яхве и

его люди связывают себя взаимными обязатель-

ствами.

Из этого ощущения свободы и космической

важности выбора человека вытекает мистиче-

ский историзм и оптимизм. Древнееврейская

литература живет идеей поступательного целе-

сообразного движения, возможного только для

сознательной воли. Так, в повествованиях

«Книги Бытия» многократно повторяются бла-

гословения и обетования, даваемые Аврааму и

его потомкам, в силу чего возникает естествен-

ный эффект нагнетания — чувство неуклонно

растущей суммы божественных гарантий бу-

дущего блага. Эта идея поступательного дви-

жения и соединяет разрозненные повествования

различных книг библейского канона в единый

религиозно-исторический эпос, подобного кото-

рому — именно в его единстве — не знал ни

один народ Средиземноморья и Ближнего Во-

стока. Каждая из поэм Гомера изображает толь-

ко замкнутый в себе эпизод из легендарного

предания эллинов, причем вся их эстетическая

специфика зиждется как раз на этой замкнуто-