Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

367

появившийся Геракл вырывает ее из рук смерти

и возвращает мужу и детям.

Неустойчивость общественных отношений в

годы Пелопоннесской войны, отказ от попыток

рационального объяснения божественного уп-

равления миром подводят Еврипида к все более

твердому убеждению в том, что судьбы людей

находятся во власти слепого случая. Неожидан-

ные повороты в развитии действия нередко

встречались в уже разобранных трагедиях Ев-

рипида. К последнему десятилетию его твор-

чества относится несколько произведений, в ко-

торых решающую роль в участи героев играет

случай (греки олицетворяли его в божестве

Тихе — Tyche). Показательна в этом отношении

трагедия «Ион».

Креуса, дочь афинского царя Эрехфея, стала

жертвой насилия со стороны Аполлона и вы-

нуждена была подбросить рожденного ею сына.

Аполлон позаботился о том, чтобы мальчик был

воспитан при его святилище в Дельфах, где он

вырос и стал служителем в храме. Между тем

Креуса, выданная замуж за чужеземного царя

Ксуфа, больше не имела детей. В начале траге-

дии ее супруг обращается к дельфийскому ора-

кулу с вопросом о потомстве и получает, как

обычно, несколько неожиданный ответ: тот, кого

он встретит при выходе из храма, и есть его

сын и наследник. Этим первым встречным ока-

зывается юный прислужник; Ксуф охотно назы-

вает его сыном, видя в юноше плод какого-ни-

будь увлечения своей молодости, и нарекает

Ионом. Креуса чувствует себя глубоко оскорб-

ленной: мало того, что Аполлон опозорил ее в

юности и заставил отказаться от права материн-

ства, теперь он принуждает ее принять чужого

человека в качестве сына. По совету старого

раба Креуса пытается отравить Иона, но попыт-

ка не удается, и самой Креусе грозит смерть от

разгневанной толпы дельфийских жителей во

главе с Ионом. В это время старая жрица выно-

сит из храма предметы, найденные при подбро-

шенном ребенке; по ним Креуса узнает в Ионе

собственного сына. Заключающая трагедию

Афина предрекает, что Ион даст начало славно-

му племени ионийцев, и от имени Аполлона

просит ие открывать Ксуфу тайну рождения

юноши; достаточно того, что сам Ион получил

уверенность в своем божественном происхож-

дении.

Таким образом, характерная для Еврипида

критика мифологической трагедии (Аполлон

выведен в очень неблагоприятном свете) соеди-

няется в «Ионе» с сюжетной схемой, построен-

ной на мотиве «подкинутого ребенка» с после-

дующим его «узнаванием» и благополучной раз-

вязкой. Окончательное наполнение этой схемы

бытовыми подробностями произойдет в новоат-

тической комедии, для которой еврипидовская

трагедия намечает весьма перспективный путь.

«Узнавание», столь существенно меняющее

взаимоотношения между действующими лицами

в «Ионе», в других поздних произведениях Ев-

рипида сочетается с еще более развитой интри-

гой. Так, в трагедии «Елена» (412) драматург

использует восходящую к Стесихору версию, по

которой Парис увез в Трою только призрак Еле-

ны, подлинная же супруга Менелая была пере-

несена богами в Египет и здесь должна была

ожидать окончания войны и соединения с му-

жем. Эту версию Еврипид осложняет новым мо-

ментом: пока в Египте царствовал старый Про-

тей, Елена чувствовала себя в безопасности; но

его молодой наследник Феоклимен, пылко влюб-

ленный в Елену, принуждает ее к браку, и ее

добродетель находится перед серьезным испыта-

нием. В это время в Египте появляется потер-

певший кораблекрушение Менелай: семь лет

после взятия Трои он никак не может добраться

до родины и во всех скитаниях бдительно охра-

няет отвоеванную у Париса Елену, не подозре-

вая, что имеет дело с призраком. Встретив в.

Египте настоящую Елену, Менелай принимает

ее за двойник своей супруги и не проявляет к

ней ни малейшего интереса. Только когда мни-

мая Елена исчезает, растворившись в эфире,.

Менелай понимает, что перед ним его истинная

жена, никогда не бывавшая в Трое. Радостную

встречу супругов омрачает, однако, грозящий

Елене брак с Феоклименом; начинаются поиски

средст» спасения. Менелай притворяется про-

стым греком, уцелевшим от кораблекрушения, и

рассказывает царю о мнимой гибели Менелая.

Теперь ничто не мешает Елене вступить в брак

с египтянином, но предварительно она должна

совершить в море похоронный обряд над погиб-

шим в морской пучиае супругом. Феоклимен

охотно предоставляет для этой цели корабль*

на который проникают спутники Менелая.

В открытом море они обезоруживают египет-

скую стражу и направляют ладыо к берегам

Пелопоннеса. Спускающиеся с небес Диоскуры

смиряют гнев Феоклимена и обеспечивают бег-

лецам счастливое возвращение в Спарту.

В основу трагедии положен, таким образом,,

старинный фольклорный сюжет о возвращении

мужа (или влюбленного) к ожидающей его вер-

ной жене (или невесте); до соединения с люби-

мой муж подвергается всевозможным испытани-

ям и опасностям, но и жена в отсутствие супру-

га должна преодолевать немалые трудности,,

чтобы сохранить ему верность. Наиболее древ-

нее отражение этого мотива в греческой литера-

туре представляет «Одиссея», где на стороне ге-

роя все время находится его покровительница

Афина. В «Елене» божественное вмешательства

368

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

ограничено только первоначальным замыслом

Зевса перенести подлинную Елену в Египет; в

остальном действующим лицам приходится рас-

считывать на собственную инициативу и хит-

рость.

Сходная ситуация складывается в трагедии

«Ифигения в Тавриде» (ок. 414 г.): гонимый

Эриниями Орест вместе с неизменным Пиладом

попадает в «варварскую» Тавриду, где по при-

казу местного царя в жертву Артемиде прино-

сят всех эллинов. При этом жрицей богини ока-

зывается не кто иная, как Ифигения, перенесен-

ная ею в страну тавров из-под жертвенного

ножа. Эпизоды, в которых встречаются не уз-

навшие сначала друг друга брат и сестра, а за-

тем сцена «узнавания» держат зрителя в не-

прерывном напряжении и построены с большой

психологической убедительностью. Теперь на-

ступает время действовать Ифигении, чтобы из-

бавить от гибели брата и его спутника и самой

вернуться в Элладу. Как и в «Елене», обману-

тый местный царь сам содействует беглецам, а

появившаяся Афина останавливает погоню и

вводит сюжет трагедии в рамки афинского

культа.

Подобно тому как мотив «подкинутого ребен-

ка» с его последующим «узнаванием» был ши-

роко использован в новой комедии, ситуация,

разработанная в «Елене» и «Ифигении в Тав-

риде», оказалась чрезвычайно плодотворной для

позднего греческого романа, обязательными

элементами которого являются разлука и слу-

чайные встречи влюбленных, притязания вар-

варских царей и цариц на их красоту, побег и

погоня, кораблекрушения и плен, пока все не

приходит к благополучной развязке.

К образу Ифигении Еврипид вновь обратился

в трагедии, написанной уже в Македонии и,

по-видимому, не вполне завершенной,— «Ифиге-

ния в Авлиде». Это произведение, являющееся

как бы итогом его творческой деятельности, со-

держит ряд очень характерных для Еврипида

черт. С одной стороны, и здесь персонажи мифа

лишены героического ореола и представлены

как люди, движимые вполне человеческими стра-

стями и побуждениями: Агамемнон тяготится

необходимостью пожертвовать своей дочерью

ради возвращения Менелаю его распутной же-

ны, сам же Менелай демагогически апеллирует

к патриотическому долгу, поскольку в жертву

должна быть принесена не его дочь; исполнен-

ный благородного негодования Ахилл готов за-

щищать Ифигению перед всем войском, ибо ее

вызвали в Авлиду под предлогом бракосочета-

ния с ним; материнское горе Клитеместры,

страх самой Ифигении перед смертью — все это

изображено с присущим Еврипиду сочувствием

к страданиям людей и проникновением в мир

их чувств. С другой стороны, в этой трагедии

находит завершение героико-патриотическая

линия, намеченная уже в «Гераклидах» и «Мо-

лящих» и продолженная в «Финикиянках», где

добровольная смерть юного Менекея обеспечи-

вает Фивам победу над нападающими. Идея

патриотического еамопожертвования охватыва-

ет также Ифигению. Преодолев страх перед

смертью, она видит смысл своей гибели в спасе-

нии Эллады от варваров-троянцев, позволяющих

себе оскорблять домашние очаги греков.

Разве ты меня носила для себя, а не для

греков? — спрашивает она у матери.

Иль, когда Эллада терпит, и без счета сотни сотен

Их мужей встает, готовых весла взять, щитом

закрыться

И врага схватить за горло, а не дастся — пасть

убитым,

Мне одной, за жизнь цепляясь, им мешать?.. О нет,

родная.

Грек —цари, а варвар — гнися! Неприлично гнуться

грекам

Перед варваром на троне. Здесь — свобода, в Трое

—

рабство!

(Перевод И. Анненского)

В этих словах — то же противопоставление

эллинской свободы восточному деспотизму, ко-

торым примечательны эсхиловские «Персы»; од-

нако в последние годы Пелопоннесской войны,

когда Персия все более активно поддерживала

Спарту в борьбе против Афин, идея общеэллин-

ской солидарности против «варваров» станови-

лась прекрасной, но неосуществимой мечтой.

В поставленной посмертно вместе с «Ифиге-

нией в Авлиде» трагедии «Вакханки» использу-

ется миф из круга сказаний о Дионисе. Как ука-

зывалось выше, культ этого бога встретил вна-

чале в Греции сильное сопротивление, которое

отразилось в мифе, послужившем сюжетом для

«Вакханок». Действие происходит в Фивах, от-

куда была родом мать Диониса, царевна Семела,

зачавшая его от Зевса. Однако именно фиван-

ский царь Пенфей. племянник Семелы, отказы-

вается признать новое божество, увлекающее за

собой на лесистые кручи Киферона охваченных

вакхическим неистовством женщин, в том числе

и мать Пенфея — Агаву. Подзадориваемый Дио-

нисом в образе лидийского пророка Пенфей ре-

шается подсмотреть ритуальные оргии вакха-

нок, и здесь его настигает гнев оскорбленного

бога: вакханки замечают Пенфея и во главе с

Агавой в исступлении разрывают его на части,

принимая за льва. Конец трагедии сохранился

не полностью, но ясно, что на упреки прозрев-

шей Агавы явившийся во всем божественном ве-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

369

личии Дионис отвечал в обычном для Еврипида

тоне, объясняя все происшедшее местью непри-

знанного божества. Следовательно, и в этой тра-

гедии Еврипида судьба человека оказывается во

власти тщеславного и завистливого бога, как,

например, в «Ипполите» или «Геракле», и «Вак-

ханки» не дают основания говорить об отказе

их автора от религиозного скептицизма, харак-

терного для всего его мировоззрения.

Сохранившиеся трагедии Еврипида дают до-

статочно полное представление о необычайной

широте его творческого диапазона: от драмати-

ческой публицистики, вызванной событиями Пе-

лопоннесской войны, до трагедии неразделенной

любви и оскорбленного чувства; от героико-пат-

риотического пафоса до бытовой драмы, ослож-

ненной интригой и «узнаванием». Среди дейст-

вующих лиц мы встречаем идеальных царей и

низменных эгоистов-демагогов, добродетельных

жен и страдающих матерей, романтических

юношей-мечтателей и бессовестную старуху-

сводню. Большим разнообразием отличается

композиционная структура произведений Еври-

пида: трагедиям, сосредоточенным вокруг цент-

рального персонажа («Медея») или основного

конфликта («Ипполит», «Ифигения в Авлиде»),

противостоят пьесы с откровенно эпизодическим

построением («Троянки», «Финикиянки») или

отчетливо распадающиеся на две части («Анд-

ромаха», «Геракл»),

При разнообразии и обилии художественных

приемов Еврипида выявляются некоторые чер-

ты, общие для всего его творчества. Это прежде

всего более пристальное, чем когда бы то ни

было раньше в греческой драме, внимание к

внутреннему миру человека — источнику по-

стигающих его страданий. Цельные, несгибае-

мые герои, действующие на основе раз и на-

всегда принятого решения, редко встречаются в

его трагедиях, отражающих тот период жизни

древних Афин, когда жизненные формы утрати-

ли свою устойчивость. Гораздо чаще изображает

Еврипид человека, охваченного противоречивы-

ми стремлениями, надломленного страданиями

или сильной страстью. Средством выражения

чувств, владеющих героем, становятся, наряду

с большими пат етическими монологами, вокаль-

ные партии — сольные (монодии) и дуэты. Со-

ответственно еще более сокращается роль хора,

очень незначительная как в количественном от-

ношении, так и по существу: хоровые партии

часто выливаются в лирические размышления,

возникшие по ходу действия драмы и имеющие

только отдаленное отношение к ее содержанию.

Среди них, впрочем, встречаются подлинные

шедевры хоровой лирики (например, прослав-

ление Афин в «Медее»). Расположение четырех

небольших хоровых партий (парод и три стаси-

24 История всемирной литературы т. 1

ма) членит трагедию на пять эпизодов, намечая,

таким образом, пятиактное построение будущей

трагедии Нового времени.

Еврипид — большой мастер диалога; тради-

ционная стихомифия (диалог, где каждая реп-

лика равна одному стиху) превращается у него

в обмен живыми, краткими, близкими к разго-

ворной речи фразами, позволяющими показать

разнообразные оттенки и повороты мысли гово-

рящего, его сомнения и колебания, процесс со-

зревания в нем определенного решения. Одним

из излюбленных приемов Еврипида в организа-

ции речевых сцен является агон — состязание в

речах, часто приобретающее в пределах пьесы

вполне самостоятельное значение. Столкновение

двух противников, отстаивающих противопо-

ложные взгляды по различным общественным

или нравственным вопросам, строится по всем

правилам красноречия, отражая сильное влия-

ние современной Еврипиду ораторской прак-

тики.

Особую роль, по сравнению с его предшест-

венниками, играют у Еврипида прологи и эпи-

логи. Сравнительно редко пролог непосредствен-

но вытекает из драматической ситуации или

призван ввести зрителя в мир чувств и пережи-

ваний героя; гораздо чаще он содержит простое

и суховатое изложение обстоятельств, предшест-

вующих сюжету драмы. Аналогичным образом

эпилог чисто внешне присоединяет к уже со-

вершившимся событиям сообщение о дальней-

шей судьбе их участников. В трагедиях, относя-

щихся к последним годам творчества Еврипида,

неизменно (за исключением «Финикиянок») ис-

пользуется прием deus ex machina. Бог, высту-

пающий уже после развязки, связывает закон-

чившуюся драму с традиционным вариантом

мифа, установлением какого-нибудь обычая или

религиозного культа.

Творчество Еврипида оказало огромпое влия-

ние на последующую литературу античного

мира. В эллинистическую эпоху достигнутый

Еврипидом уровень в изображении внутреннего

мира человека сказывается как в эпосе («Ар-

гопавтика» Аполлония Родосского), так и в но-

воаттической комедии, которая, кроме того, раз-

вивает разработанную Еврипидом технику по-

строения интриги. Для ранних римских драма-

тургов (Энния, Акция, Пакувия) трагедия Ев-

рипида является преимущественным источни-

ком сюжетов и обработок. К «Медее» восходят

одноименные трагедии Овидия (не сохрани-

лась) и Сенеки; последним написана также

«Федра», где, наряду с известным нам «Иппо-

литом» Еврипида, использована более ранняя, не

сохранившаяся редакция под названием «Иппо-

лит, закрывающийся плащом» (здесь Федра

сама признавалась ему в любви). В Средние

370

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

века отрывки из «Гекубы» и «Вакханок» были

вплетены неизвестным византийским автором

в трагедию «Страждущий Христос», а уже в од-

ном из первых европейских романов Нового вре-

мени — «Фьямметте» Боккаччо — появляется

нянька, говорящая словами Еврипида и Сенеки.

Трагедия Еврипида продолжает жить и в дра-

матургии Нового времени, в которой она полу-

чала подчас самое различное отражение (ср. до-

статочно близкие по времени создания «Ифиге-

нию в Тавриде» Гёте и «Мессинскую невесту»

Шиллера). Важнее, однако, чем влияние тех

или иных сюжетов и мотивов еврипидовской

драмы, было воздействие, которое она оказала

на литературу Нового времени всей своей сущ-

ностью. Выйдя за пределы героической норма-

тивности, определявшей характер творчества

его предшественников, Еврипид открыл для ли-

тературы послеренессансной Европы новые ху-

дожественные возможности в изображении лич-

ности. Для Нового времени, отличающегося зна-

чительно более сложным уровнем обществен-

ных и межличностных связей, чем это было в

древнегреческих полисах, еврипидовская траге-

дия оказалась особенно ценной благодаря ее ин-

тересу к человеку, вовлеченному в противоречи-

вую борьбу страстей и находящемуся перед ли-

цом нравственных требований, которые потеря-

ли для него свою раз и навсегда заданную одно-

значность.

6. ДРЕВНЯЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Наряду с трагедией и сатировской драмой рав-

ноправной участницей театральных представле-

ний в честь Диониса была начиная с 487/486 г.

до н. э. комедия.

Происхождение комедии столь же сложно,

как и происхождение трагедии. Термин «коме-

дия» восходит к древнегреческому слову comoi-

clla, буквально обозначающему «песню комо-

са», т. е. песню участников праздничного дере-

венского шествия, посвященного прославлению

животворящих сил природы и связанного обыч-

но с наступлением зимнего солнцеворота или ве-

сеннего равноденствия. С этимологией понятия

согласуется сообщение Аристотеля, возводящего

начало комедии к импровизациям зачинателей

фаллических песен («Поэтика», гл. IV), кото-

рые являлись непременной частью комоса, вы-

ражая надежды земледельцев на богатый уро-

жай и хороший приплод скота.

Обрядовая откровенность первобытного комо-

са облегчила проникновение в него обличитель-

ных элементов, когда в процессе социального

расслоения выявились тенденции разбогатев-

ших членов рода к угнетению основной массы

земледельцев. Во всяком случае, поздние антич-

ные источники сообщают о том, что пекогда

простые люди, притесняемые каким-нибудь бо-

гатым человеком, собирались ночью около его

дома и распевали песни, изобличающие жесто-

кость и корыстолюбие обидчика. Со времепем

государство оценило-де общественное значение

этих крестьянских инвектив и велело их испол-

нителям повторять свои насмешливые песни

днем и при всем народе. Называли даже имя не-

коего поэта Сусариона, жившего в первой поло-

вине VI в. до н. э. и облекшего земледельческие

импровизации в поэтическую форму, причем де-

ятельность Сусариона связывали с кратковре-

менным расцветом демократии в пелопоннес-

ском городе Мегаре.

Хотя историческая достоверность подобных

свидетельств не может считаться вполне дока-

занной, они, несомненно, верно улавливают об-

личительный характер фаллических песен и ко-

моса в целом, унаследованный в дальнейшем

литературной аттической комедией.

Другим ее источником послужила элементар-

ная и столь же древняя форма народного бала-

гана — шуточная сценка, в которой глупый бо-

гач, плут или вор пытается обмануть, обокрасть

или еще как-нибудь ущемить интересы основно-

го героя, но всегда терпит поражение и с позо-

ром покидает эстраду, сопровождаемый ударами

палки и дружным хохотом зрителей. Действую-

щими лицами в таком фарсе могли быть даже

боги или мифические герои: веселая атмосфера

дионисовского празднества допускала вольное

обращение и с ними.

Жанр фольклорных, бытовых и пародийно-

мифологических сценок впервые получил лите-

ратурную обработку, по-видимому, в творчестве

сицилийского комедиографа Эпихарма (конец

VI — первая половина V в. до н. э.), известного

нам только по названиям и незначительным

фрагментам его комедий. Здесь мы встречаем

среди действующих лиц и богов, и ненасытного

обжору Геракла, и плута Одиссея, но также и

некоторые бытовые типы (например, парасита),

характерные впоследствии для аттической ко-

медии. В ее развитии уже позднеантичная кри-

тика выделила три периода, обозначив их соот-

ветственно как древний, средний и новый, и со-

временная история литературы придерживается

этого деления, поскольку оно позволяет доста-

точно четко охарактеризовать жанровые особен-

ности комедии на каждом этапе ее существо-

вания.

Одним из наиболее примечательных призна-

ков строения древней аттической комедии яв-

лялась активная роль хора, носителя основной

публицистической идеи пьесы, хотя и облачен-

ного часто в причудливые костюмы птиц, зве-

рей, облаков, городов, подземных духов и т. п.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (У—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПОЭЗИЯ

371

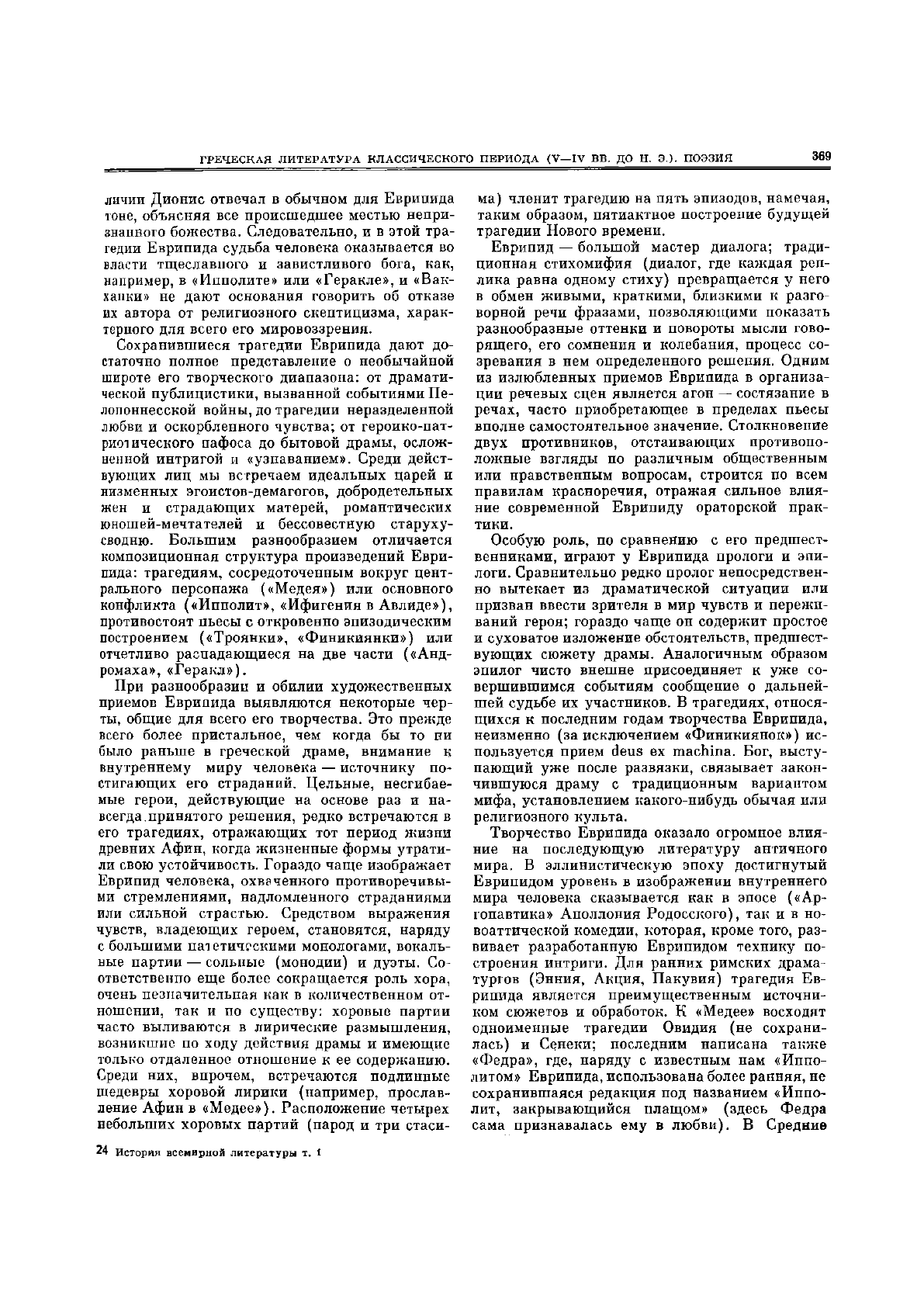

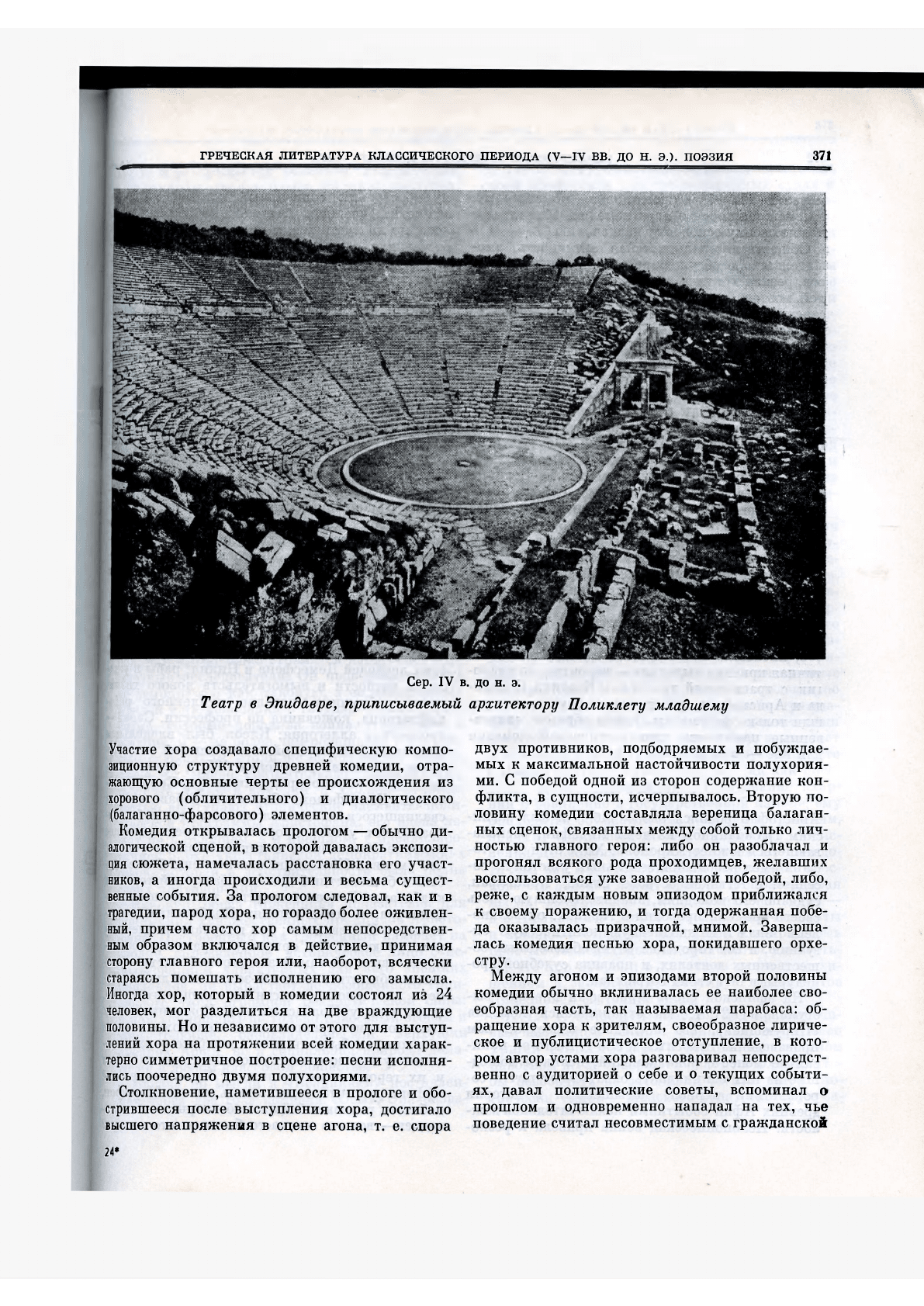

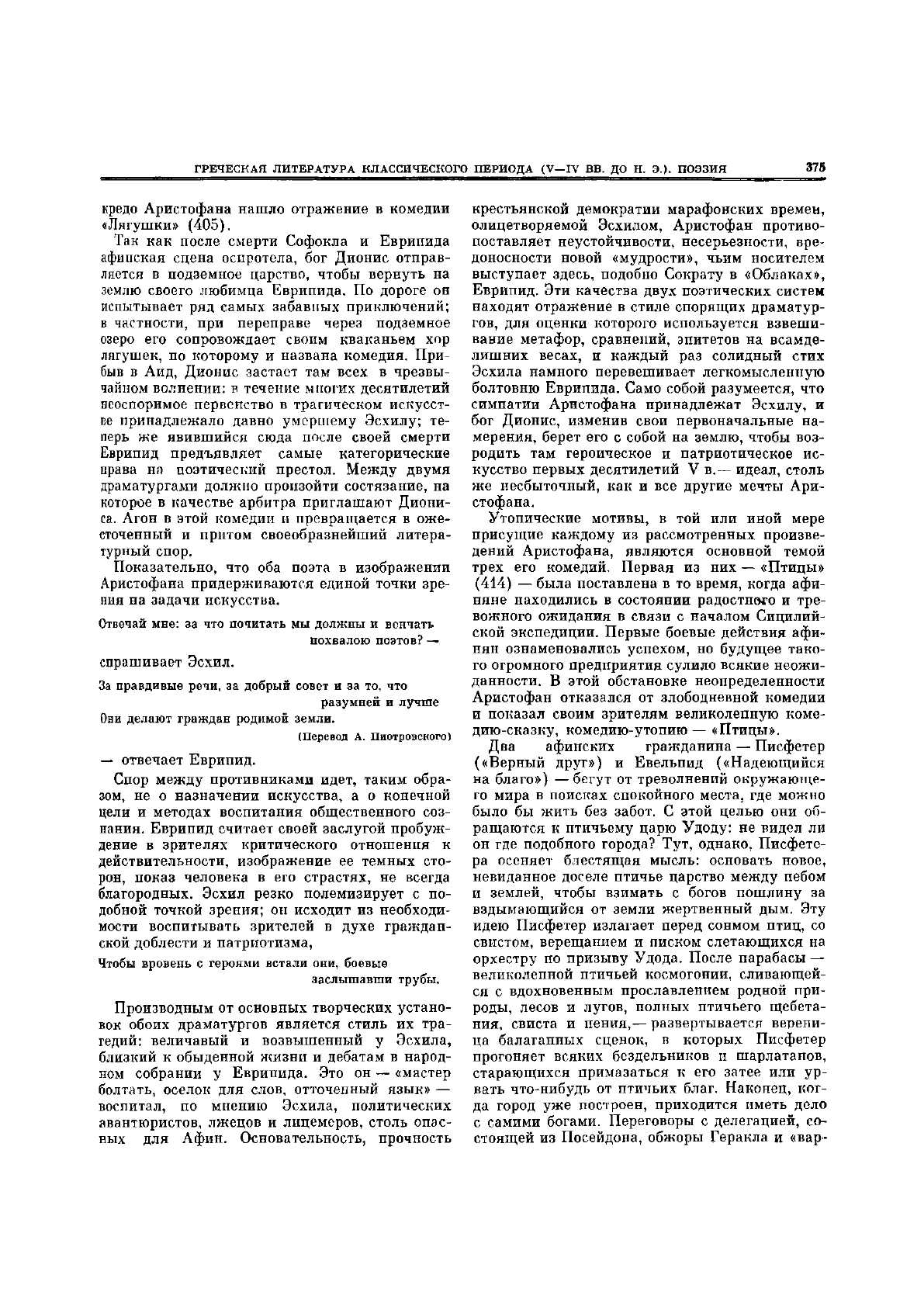

Сер. IV в. до н. э.

Театр в Эпидавре, приписываемый архитектору Поликлету младшему

Участие хора создавало специфическую компо-

зиционную структуру древней комедии, отра-

жающую основные черты ее происхождения из

хорового (обличительного) и диалогического

(балаганно-фарсового) элементов.

Комедия открывалась прологом — обычно ди-

алогической сценой, в которой давалась экспози-

ция сюжета, намечалась расстановка его участ-

ников, а иногда происходили и весьма сущест-

венные события. За прологом следовал, как и в

трагедии, парод хора, но гораздо более оживлен-

ный, причем часто хор самым непосредствен-

ным образом включался в действие, принимая

сторону главного героя или, наоборот, всячески

стараясь помешать исполнению его замысла.

Иногда хор, который в комедии состоял из 24

человек, мог разделиться на две враждующие

половины. Но и независимо от этого для выступ-

лений хора на протяжении всей комедии харак-

терно симметричное построение: песни исполня-

лись поочередно двумя полухориями.

Столкновение, наметившееся в прологе и обо-

стрившееся после выступления хора, достигало

высшего напряжения в сцене агона, т. е. спора

двух противников, подбодряемых и побуждае-

мых к максимальной настойчивости полухория-

ми. С победой одной из сторон содержание кон-

фликта, в сущности, исчерпывалось. Вторую по-

ловину комедии составляла вереница балаган-

ных сценок, связанных между собой только лич-

ностью главного героя: либо он разоблачал и

прогонял всякого рода проходимцев, желавших

воспользоваться уже завоеванной победой, либо,

реже, с каждым новым эпизодом приближался

к своему поражению, и тогда одержанная побе-

да оказывалась призрачной, мнимой. Заверша-

лась комедия песнью хора, покидавшего орхе-

стру.

Между агоном и эпизодами второй половины

комедии обычно вклинивалась ее наиболее сво-

еобразная часть, так называемая парабаса: об-

ращение хора к зрителям, своеобразное лириче-

ское и публицистическое отступление, в кото-

ром автор устами хора разговаривал непосредст-

венно с аудиторией о себе и о текущих событи-

ях, давал политические советы, вспоминал о

прошлом и одновременно нападал на тех, чье

поведение считал несовместимым с гражданской

23*

372

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

моралью. Парабаса представляла, по-видимому,

древнейшее хоровое ядро комедии, обличитель-

ное по своему основному назначению.

Общественно-политическая активность, вме-

шательство в обсуждение злободневных вопро-

сов, резкая критика любых политических деяте-

лей, поэтов, философов составляла другую суще-

ственную черту древней аттической комедии.

Выросшая из задорных крестьянских обличе-

ний, призванная развлекать и поучать в дни

всенародных празднеств людскую массу, со-

стоявшую в огромной степени из тех же атти-

ческих земледельцев, древняя комедия не знала

никаких границ ни в осуждении неугодных ей

лиц, учреждений, обычаев, ни в откровенности и

фантастике сюжетных ситуаций. По существу

своему она была глубоко демократическим жан-

ром и не случайно получила доступ на Великие

Дионисии в 487/486 г., три года спустя после

победы при Марафоне, когда укрепилось влия-

ние аттического крестьянства. Авторы комедий,

как и трагические поэты, выступали в порядке

художественного состязания: ежегодно соревно-

вались три драматурга, каждый с одной коме-

дией. Около 444 г. комедии стали ставить так-

;же на Ленеях.

Число афинских комедиографов было очень

велико: известно свыше пятидесяти имен поэ-

тов, писавших в V — начале IV в. Из них ан-

тичная критика выделила — вероятно, по анало-

гии с трагической триадой — Кратина, Евполи-

да и Аристофана, но от первых двух до нас до^

шли только фрагменты. Таким образом, единст-

венные памятники древнеаттической комедии

для нас — комедии Аристофана.

7 АРИСТОФАН

Аоистофан родился около 446 г. и был афин-

ским гражданином из дема Кидафин, распола-

гавшегося южнее Акрополя. Хотя отец Аристо-

фана имел небольшой земельный участок на со-

седнем с Аттикой острове Эгине, Аристофан,

судя по его комедиям, значительнейшую часть

своего времени проводил в Афинах: он велико-

лепно знал и каждодневную политическую си-

туацию, и все городские слухи об известных об-

щественных деятелях, и правила судебной про-

цедуры, и быт своих сограждан.

На афинской сцене Аристофан впервые вы-

ступил в 427 г. (несохранившаяся комедия

«Пирующие»); его последнее известное нам

произведение относится к 388 г. Всего он напи-

сал не менее сорока комедий; целиком дошед-

шие из них одиннадцать охватывают почти со-

рокалетний период, насыщенный в истории

древних Афин событиями исключительной важ-

ности. Пелопоннесская война привела к резко-

му обострению социальных контрастов среди

афинских граждан. Аттические земледельцы,

которые на протяжении минувших десятилетий

составляли одну из важнейших опор демокра-

тии и пользовались всеми ее завоеваниями, те-

перь вынуждены были чуть не каждую весну

под угрозой спартанского нашествия покидать

свои участки и переселяться в Афины. Здесь

они становились свидетелями военного ажиота-

жа, бурных дебатов в народном собрании, по-

литических интриг, не суливших им никаких

выгод и только грозивших продолжением вой-

ны. Однако отсутствие необходимого политиче-

ского опыта и ненависть к спартанцам, разоряв-

шим их поля и огороды, толкали многих кресть-

ян к поддержке военной политики и вождей

торгово-ремесленной верхушки, наиболее заин-

тересованной в войне «до победного конца».

В этих условиях Аристофан должен был обла-

дать большой смелостью, чтобы главной ми-

шенью своих нападок сделать не кого иного, как

всемогущего политического лидера Клеона, ко-

торый стал «героем» одного из самых замеча-

тельных произведений Аристофана — комедии

«Всадники» (424).

В прологе комедии из дома своего господина

Демоса (т. е. афинского народа) с воплями вы-

бегают два раба, в поведении которых зритель

сразу узнавал известных в то время политиче-

ских деятелей Демосфена и Никия; рабы в ужа-

се от наглости и вымогательств нового хозяй-

ского любимчика, недавно купленного раба-

пафлагонца, кожевника по профессии. Снова-

прозрачная аллегория: Клеон был владельцем

кожевенной мастерской, а наибольшей популяр-

ности достиг как раз осенью 425 г., успешно за-

вершив военную операцию в тылу у Спарты, на-

чатую Демосфеном. Стремясь избавиться от

свалившегося на их голову наглеца, рабы вы-

крадывают у него пророчество, предвещающее

падение Кожевника, и таким образом узнают,

что сменить Кожевника должен еще более гру-

бый и бессовестный демагог, базарный торговец

колбасами. Вскоре находится подходящая кан-

дидатура, и рабы готовят Колбасника к сра-

жению с Кожевником; они получают поддержку

у вступающего на орхестру хора всадников

—

представителей самой зажиточной части афин-

ского общества, богачей-землевладельцев. Те-

перь на сцене царит стихия сплошного спора,

агона между Колбасником и Кожевником; их

столкновение прекращается ненадолго только

для того, чтобы дать место парабасе — взволно-

ванному хоровому гимну во славу родных Афин

и их героического прошлого. Художественный

эффект рассчитан здесь очень точно: Марафон,

доблесть рядовых бойцов и бескорыстие полко-

водцев — все это когда-то было; а что теперь?

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

373

ут-то и раскрывается основная политическая

цея комедии: теперь Демос постарел, поглупел,

егко поддается на грубую лесть и вообще про-

вляет склонность к паразитическому сущест-

ованию. Этим пользуются всякие авантюристы

пройдохи, среди которых самым опасным яв-

яется Кожевник. Ты заботишься не о благе на-

ода,— разоблачает его Колбасник,—

о чтоб грабить ты мог, города прижимать,

вымогать приношенья и взятки,

тоб народ в суете и в угаре войны не видал

твоих подлых проделок

[ глядел тебе в рот, в нищете и беде, и подачек

просил, голодая.

(Перевод А. Пиотровского)

В конце концов Колбаснику удается хит-

юстыо, грубостью и наглостью одолеть Кожев-

шка и избавить от него Демос, который, в свою

>чередь, чудесно преображается. Сваренный в

юлшебной воде, он становится молодым и здо-

ювым, полным сил и разума афинским наро-

дом, каким он был в славные времена греко-

1ерсидских войн; и сам Колбасник превращает-

:я из базарного прощелыги в мудрого и достой-

аого государственного деятеля.

Комедия «Всадники» во многих отношениях

характерна для творчества Аристофана. Прежде

всего из нее видно, что Аристофан вовсе не яв-

лялся противником демократических принци-

пов, как это нередко стремятся изобразить бур-

жуазные исследователи. Он подвергал критике

не демократию как таковую, а ее недостойных

вождей и те неполадки в государственном орга-

низме, которые породила война. Апелляция к

всадникам — не более чем обращение к времен-

ным союзникам, столь же недовольным войной,

как и их менее состоятельные односельчане.

В то же время в комедии с полной отчетли-

востью выступают утопические элементы поли-

тической программы Аристофана: его идеал ле-

жит не в будущем, а в прошлом, в идеализиро-

ванной эпохе «крестьянской демократии» 480-х

годов, которая в действительности была полна

своих противоречий.

Наконец, образ Кожевника показателен для

понимания художественных принципов Аристо-

фана. Построенный как гротескный памфлет на

вполне определенное историческое лицо с ис-

пользованием характерных для него внешних

признаков, он вырастает до обобщенного соци-

ального типа огромной реалистической силы:

в нем воплощены не только классовый эгоизм и

корыстолюбие рабовладельческой верхушки

древних Афин, но и социальная природа дема-

гогии в любом классовом обществе.

Близка по мысли к «Всадникам» поставлен-

ная через два года комедия «Осы». Она назва-

на так по хору афинских стариков, сделавших

своей профессией участие в народных судах и

уподобляющихся осам в язвительной неприми-

римости к подсудимым. В годы войны по ини-

циативе Клеона за исполнение должности судьи

была установлена повышенная плата, и Ари-

стофан не без сочувствия относится к бедным

старикам, вынужденным зарабатывать себе

хлеб насущный ежедневным судейством. Но и

здесь он стремится доказать, что жалование, вы-

плачиваемое судьям, составляет только мизер-

ную часть народного дохода, а львиную долю

присваивают себе демагоги и политические

авантюристы. Выход снова открывается в сфере

забавной выдумки: сын, носящий прозрачное

имя Бделиклеон («Клеононенавистник»), устра-

ивает для своего старика-отца по имени Филок-

леон («Клеонолюб») домашний процесс над

провинившимся псом. Так остается доволен и

старик, не мыслящий своего существования без

участия в суде, и сын, избавивший отца от еже-

дневного пустого времяпрепровождения.

Видя в войне причину стольких бедствий для

своих сограждан, Аристофан не один раз высту-

пал с комедиями, призывающими к прекраще-

нию военных действий и прославляющими мир.

Этой теме посвящена самая ранняя из сохранив-

шихся комедий — показанные в 425 г. «Ахар-

няне». Ее хор составляют жители крупнейшего

аттического дема Ахарны, наиболее пострадав-

шие от вражеских нашествий и поэтому горя-

щие жаждой мести спартанцам за разоренные

виноградники. Между тем некий земледелец по

имени Дикеополь («Справедливый гражда-

нин»), разуверившись в способности и желании

должностных лиц прекратить войну, заключает

сепаратный мир со Спартой и пользуется вместе

с семьей благами мирной жизни. Так как пове-

дение Дикеополя вызывает негодование ахар-

нян и обвинение в государственной измене, ему

приходится объяснить им, а заодно и зрителям,

причину возникшей войны. Разумеется, объяс-

нения Дикеополя в частностях столь же анекдо-

тичны, как и достигнутый им мир, однако в ос-

нове его доводов лежит простая и справедливая

мысль: выигрывают и наживаются на войне —

и в Афинах, и в Спарте — только богачи, плуты

и пройдохи, страдают же от нее и там, и здесь

простые земледельцы. Не приходится удивлять-

ся, что хор ахарнян в конечном итоге с восхи-

щением и завистью комментирует достигнутое

Дикеополем состояние мира.

К 421 г. относится комедия под красноречи-

вым названием «Мир»: афинский земледелец

Тригей («Виноградарь») верхом на огромном

навозном жуке совершает полет на Олимп, что-

бы освободить из заточения богиню мира (по-

гречески «мир» —женского рода), которую за-

374

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

ключил в подземелье страшный бог войны —

Полемос. По призыву Тригея земледельцы всей

Греции собираются с кирками, лопатами и ве-

ревками на Олимп и своими мозолистыми рука-

ми извлекают на свет долгожданную богиню.

Не обходится и здесь без разоблачения тех, кто

противится установлению мира: и целых госу-

дарств, игравших доселе на противоречиях меж-

ду Афинами н Спартой, и торговцев оружием, и

просто всякого рода жуликов.

В совершенно необычном освещении тема

мира предстает в комедии «Лисистрата» (411),

где инициатива прекращения войны исходит от

женщин, возглавляемых афинянкой Лисистра-

той («Прекращающая походы» или «Распускаю-

щая войска»). При этом основное средство для

достижения цели — по-аристофановски смелое:

женщины всей Греции отказывают своим мужь-

ям в любовных ласках и таким путем доводят

изнуренных воздержанием мужчин до полной

капитуляции. Хотя такой сюжет — прямой нас-

ледник фаллических обрядов, положивших на-

чало древней комедии,— открывал перед Ари-

стофаном широкий простор для самых рискован-

ных ситуаций, не он сделал «Лисистрату» од-

ним из интереснейших памятников мировой ли-

тературы. Главное в комедии — идея активного

противодействия войне, права народа самостоя-

тельно решать свою судьбу, искреннее сочувст-

вие женщинам — женам и матерям. Так, в ответ

на упреки представителя государственной вла-

сти, что Лисистрата вмешалась не в свое дело,

ибо женщины не принимают участия в войне,

героиня комедии вполне справедливо отве-

чает:

Нет, участвуем, бремя двойное несем: мы, родив

сыновей, посылаем

Их сражаться в отрядах гоплитов.

(Перевод А. Пиотровского)

Разумеется, столь простая, но глубоко верная

мысль в конечном итоге торжествует: воюющие

стороны склоняются перед женским ультимату-

мом, и по всей Элладе воцаряются мир и

дружба.

Аристофан не ограничивался сферой общест-

венно-политических отношений. Его привлека-

ли также новые идейные течения в философии

и эстетике, порожденные кризисом полисной

идеологии и потому объективно направленные

против моральных устоев афинской демократии.

С критикой современной ему философии Ари-

стофан выступил в комедии «Облака», которую

он считал одним из своих лучших произведений.

Однако при постановке в 423 г. «Облака» были

удостоены только третьей премии. Аристофан

вскоре приступил к переделке комедии, но ее

новая редакция, по-видимому, так и не увидела

сцены, и дошедший до нас текст носит следы

переработки, не доведенной до конца.

В центре комедии — два персонажа: постоян-

ный герой Аристофана, аттический земледелец

по имени Стреисиад и философ Сократ, олицет-

воряющий все отрасли и направления науки.

В свое время Стренсиад имел неосторожность

жениться на девице из знатного рода, и вырос-

ший у них сын усвоил все аристократические

забавы, в том числе и страсть к дорогостоящему

конному спорту. Чтобы расплатиться с огром-

ными долгами, старик-отец решается пойти в

обучение к Сократу, который умеет делать

правую речь неправой и черное — белым. И в

самом деле, попав в «мыслильню» Сократа,

Стрепсиад сталкивается с такими чудесами, о

которых раньше и не подозревал: здесь зани-

маются и метеорологией, и геометрией, и аку-

стикой, и географией, и музыкой, и граммати-

кой. Не в силах одолеть всю эту премудрость,

Стрепсиад вместо себя посылает в обучение

сына, виновного в долгах, и Сократ предлагает

тому сделать выбор между Праведным и Не-

праведным (Кривым) словом. Первое символи-

зирует патриархальное воспитание дедовских

времен, второе — новую, модную этику. Легко

усвоивший науку Кривого слова сын помогает

отцу путем софистических хитросплетений из-

бавиться от кредиторов, но вскоре, поспорив со

стариком на пирушке, не только избивает его,

но и пытается доказать, что имеет право бить

собственную мать. Прозревший Стрепсиад, по-

няв, к чему ведет ученье, поджигает «мыслиль-

ню» Сократа.

В науке давно идет спор о том, насколько

правомерно Аристофан изобразил Сократа но-

сителем софистической «мудрости», в то время

как исторический Сократ расходился с софиста-

ми по целому ряду вопросов и нередко подвер-

гал их критике. Следует, однако, помнить, что

и Сократ, и софисты выдвигали идеи, явно не-

совместимые с духом коллективной полисной со-

лидарности и противоречащие патриархальным

моральным нормам аттического крестьянства.

Именно поэтому Стрепсиад, пытавшийся взять

на вооружение новую мораль, терпит в конеч-

ном счете поражение. В то же время здесь, как

и в образе Кожевника, реально существующее

лицо становится в комедии только поводом для

создания собирательного типа, или, как замеча-

ет Г. Лессинг, «обобщения отдельной личности,

возведения частного явления в общий тип».

В области литературы главным объектом кри-

тики Аристофана была драматургия Еврипида.

Она подверглась осмеянию уже в «Ахарнянах»;

пародией на Еврипида является добрая полови-

на комедии «Женщины на празднике Фесмофо-

рий» (411); но наиболее полно эстетическое

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

369

кредо Аристофана нашло отражение в комедии

«Лягушки» (405).

Так как после смерти Софокла и Еврипида

афинская сцена осиротела, бог Дионис отправ-

ляется в подземное царство, чтобы вернуть на

землю своего любимца Еврипида. По дороге он

испытывает ряд самых забавных приключений;

в частности, при переправе через подземное

озеро его сопровождает своим кваканьем хор

лягушек, по которому и названа комедия. При-

быв в Аид, Дионис застает там всех в чрезвы-

чайном волнении: в течение многих десятилетий

неоспоримое первенство в трагическом искусст-

ве принадлежало давно умершему Эсхилу; те-

перь же явившийся сюда после своей смерти

Еврипид предъявляет самые категорические

права на поэтический престол. Между двумя

драматургами должно произойти состязание, на

которое в качестве арбитра приглашают Диони-

са. Агон в этой комедии и превращается в оже-

сточенный и притом своеобразнейший литера-

турный спор.

Показательно, что оба поэта в изображении

Аристофана придерживаются единой точки зре-

ния на задачи искусства.

Отвечай мне: за что почитать мы должны и венчать

похвалою поэтов? —

спрашивает Эсхил.

За правдивые речи, за добрый совет и за то, что

разумней и лучше

Они делают граждан родимой земли.

(Перевод А. Пиотровского)

— отвечает Еврипид.

Спор между противниками идет, таким обра-

зом, не о назначении искусства, а о конечной

цели и методах воспитания общественного соз-

нания. Еврипид считает своей заслугой пробуж-

дение в зрителях критического отношения к

действительности, изображение ее темных сто-

рон, показ человека в его страстях, не всегда

благородных. Эсхил резко полемизирует с по-

добной точкой зрения; он исходит из необходи-

мости воспитывать зрителей в духе граждан-

ской доблести и патриотизма,

Чтобы вровень с героями встали они, боевые

заслышавши трубы.

Производным от основных творческих устано-

вок обоих драматургов является стиль их тра-

гедий: величавый и возвышенный у Эсхила,

близкий к обыденной жизни и дебатам в народ-

ном собрании у Еврипида. Это он — «мастер

болтать, оселок для слов, отточенный язык» —

воспитал, по мнению Эсхила, политических

авантюристов, лжецов и лицемеров, столь опас-

ных для Афин. Основательность, прочность

крестьянской демократии марафонских времен,

олицетворяемой Эсхилом, Аристофан противо-

поставляет неустойчивости, несерьезности, вре-

доносности новой «мудрости», чьим носителем

выступает здесь, подобно Сократу в «Облаках»,

Еврипид. Эти качества двух поэтических систем

находят отражение в стиле спорящих драматур-

гов, для оценки которого используется взвеши-

вание метафор, сравнений, эпитетов на всамде-

лишних весах, и каждый раз солидный стих

Эсхила намного перевешивает легкомысленную

болтовню Еврипида. Само собой разумеется, что

симпатии Аристофана принадлежат Эсхилу, и

бог Дионис, изменив свои первоначальные на-

мерения, берет его с собой на землю, чтобы воз-

родить там героическое и патриотическое ис-

кусство первых десятилетий V в.— идеал, столь

же несбыточный, как и все другие мечты Ари-

стофана.

Утопические мотивы, в той или иной мере

присущие каждому из рассмотренных произве-

дений Аристофана, являются основной темой

трех его комедий. Первая из них — «Птицы»

(414) — была поставлена в то время, когда афи-

няне находились в состоянии радостного и тре-

вожного ожидания в связи с началом Сицилий-

ской экспедиции. Первые боевые действия афи-

нян ознаменовались успехом, но будущее тако-

го огромного предприятия сулило всякие неожи-

данности. В этой обстановке неопределенности

Аристофан отказался от злободневной комедии

и показал своим зрителям великолепную коме-

дию-сказку, комедию-утопию — «Птицы».

Два афинских гражданина — Писфетер

(«Верный друг») и Евельпид («Надеющийся

на благо») — бегут от треволнений окружающе-

го мира в поисках спокойного места, где можно

было бы жить без забот. С этой целью они об-

ращаются к птичьему царю Удоду: не видел ли

он где подобного города? Тут, однако, Писфете-

ра осеняет блестящая мысль: основать новое,

невиданное доселе птичье царство между небом

и землей, чтобы взимать с богов пошлину за

вздымающийся от земли жертвенный дым. Эту

идею Писфетер излагает перед сонмом птиц, со

свистом, верещанием и писком слетающихся на

орхестру по призыву Удода. После парабасы —

великолепной птичьей космогонии, сливающей-

ся с вдохновенным прославлением родной при-

роды, лесов и лугов, полных птичьего щебета-

ния, свиста и пения,— развертывается верени-

ца балаганных сценок, в которых Писфетер

прогоняет всяких бездельников и шарлатанов,

старающихся примазаться к его затее или ур-

вать что-нибудь от птичьих благ. Наконец, ког-

да город уже построен, приходится иметь дело

с самими богами. Переговоры с делегацией, со-

стоящей из Посейдона, обжоры Геракла и «вар-

376

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

варского» бога Трибалла, представляют превос-

ходный образец мифологической пародии, ha-

конец, все улаживается: в уплату за признание

прав богов Писфетер получает в жены божест-

венную деву Василию («Царскую власть»), и

хор провожает молодых в праздничном шест-

вии.

В «Птицах», в отличие от других комедий

Аристофана, мало персональных выпадов; от-

дельные намеки на политические происшествия,

бездарных поэтов и профессиональных кляуз-

ников не идут ни в какое сравнение с обличе-

нием Клеона или Сократа. В то же время ли-

рическое вдохновение Аристофана, любовь к

родной земле, к труду людей, которых она

кормит, живое ощущение природы с населяю-

щими ее пичужками и зверушками сделали ко-

медию «Птицы» одним из самых ярких поэтиче-

ских созданий мировой литературы.

Значительно конкретнее социальный фон в

двух последних из дошедших до нас комедий

Аристофана, отделенных от «Птиц» более чем

двумя десятилетиями. После поражения Афин в

Пелопоннесской войне разоренные и обнищав-

шие мелкие земледельцы часто не имели воз-

можности восстановить свое хозяйство и пере-

ходили на положение городской бедноты, жив-

шей на гроши, которые стали теперь платить

за посещение народного собрания. Широкое рас-

пространение получили разного рода утопиче-

ские проекты, направленные не на коренное

преобразование общественного строя, а на пере-

распределение богатства, добытого трудом ра-

бов. В комедии «Женщины в народном собра-

нии» (392) в роли реформаторов снова высту-

пают женщины, которые устанавливают общ-

ность имущества, жен и мужей, но в осуще-

ствлении своих планов терпят поражение: Ари-

стофан подвергает беспощадной критике пара-

зитический идеал, основанный на труде рабов.

Но и в комедии «Плутос» (388), где источни-

ком благополучия всех честных земледельцев

становится исцеление слепого бога богатства

Плутоса, самым сложным моментом в построе-

нии идеального общества остается вопрос о раб-

стве: по мысли героев этой комедии, их сытая

жизнь будет обеспечена трудом рабов, но кто

же захочет воевать ради приобретения рабов,

кто станет их ловить и продавать, если все бу-

дут сыты и одеты? На этот вопрос, который за-

дает богиня бедности, аристофановские земле-

дельцы находят только один ответ, прогоняя не-

сносную старуху с поля боя и сопровождая свои

действия знаменательным наставлением: «Ты

меня не убедишь, даже если убедишь». Указать

выход из создавшегося тупика Аристофан не

мог; достаточно того, что он увидел всю иллю-

зорность подобных мечтаний.

Сохранившиеся комедии Аристофана легко

объединяются в три группы, соответствующие

трем этапам его творческого пути; каждому из

них свойственны специфические идейные и ху-

дожественные особенности.

Комедии первого периода (425—421) отли-

чаются наиболее ярко выраженной политиче-

ской направленностью, объект критики всегда

определен с максимальной точностью. Носите-

лем публицистически-обличительного начала

является хор, активно выступающий в пароде,

парабасе и агоне; персонаж, олицетворяющий

социальное зло, часто заимствует конкретные

черты у реально существующего лица, но наде-

ляется обобщенными признаками определенно-

го типа — «демагога» (Кожевник), «философа»

(Сократ), «посла», «судьи» и т. п. Характери-

стика такого героя создается преимущественно

внешними или максимально конкретными при-

знаками: от речей и подношений Пафлагоица

пахнет кожей; «вознесенный» в мыслях Сократ

помещается в гамаке, висящем между землей и

небом; «осиная ярость» стариков-судей пере-

дается свисающим с их поясов острым жалом.

Широко применяется фольклорная по своему

происхождению гипербола, открывающая путь

откровенному гротеску и шаржу.

Комедии второго периода (414—405) отли-

чаются постановкой более общих вопросов и

ослаблением персональной инвективы. Делает-

ся попытка включить хоровую парабасу в раз-

витие сюжета и подчинить этой же цели эпизо-

дические сцепки во второй половине комедии

—

наиболее успешно это осуществляется в «Лиси-

страте», где развязка наступает только в конце

пьесы, и острая сюжетная ситуация держит зри-

теля в напряжении до последнего момента. На-

мечаются элементы индивидуализации в спо-

движницах Лисистраты, а в образе Ксанфия

(«Лягушки») проступают черты раба не только

как определенного социального типа, но и как

живого человека.

Тенденция к индивидуальной характерности

и бытовой конкретности персонажа получает

дальнейшее развитие в комедиях третьего, по-

следнего периода (392—388): наиболее нагляд-

ным его свидетельством является образ проныр-

ливого и нагловатого раба Кариона в «Плуто-

се» — несомненный предтеча рабов новоаттиче-

ской и римской комедии. Почти лишается зна-

чения партия хора: его основным занятием

становятся дивертисментные номера и пляски

в перерывах между отдельными эпизодами,

настолько мало связанные с содержанием

комедии, что для них даже не всегда пи-

шется специальный текст, а только отме-

чается момент вступления хора с вставным но-

мером.