Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

с

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПОЭЗИЯ

347

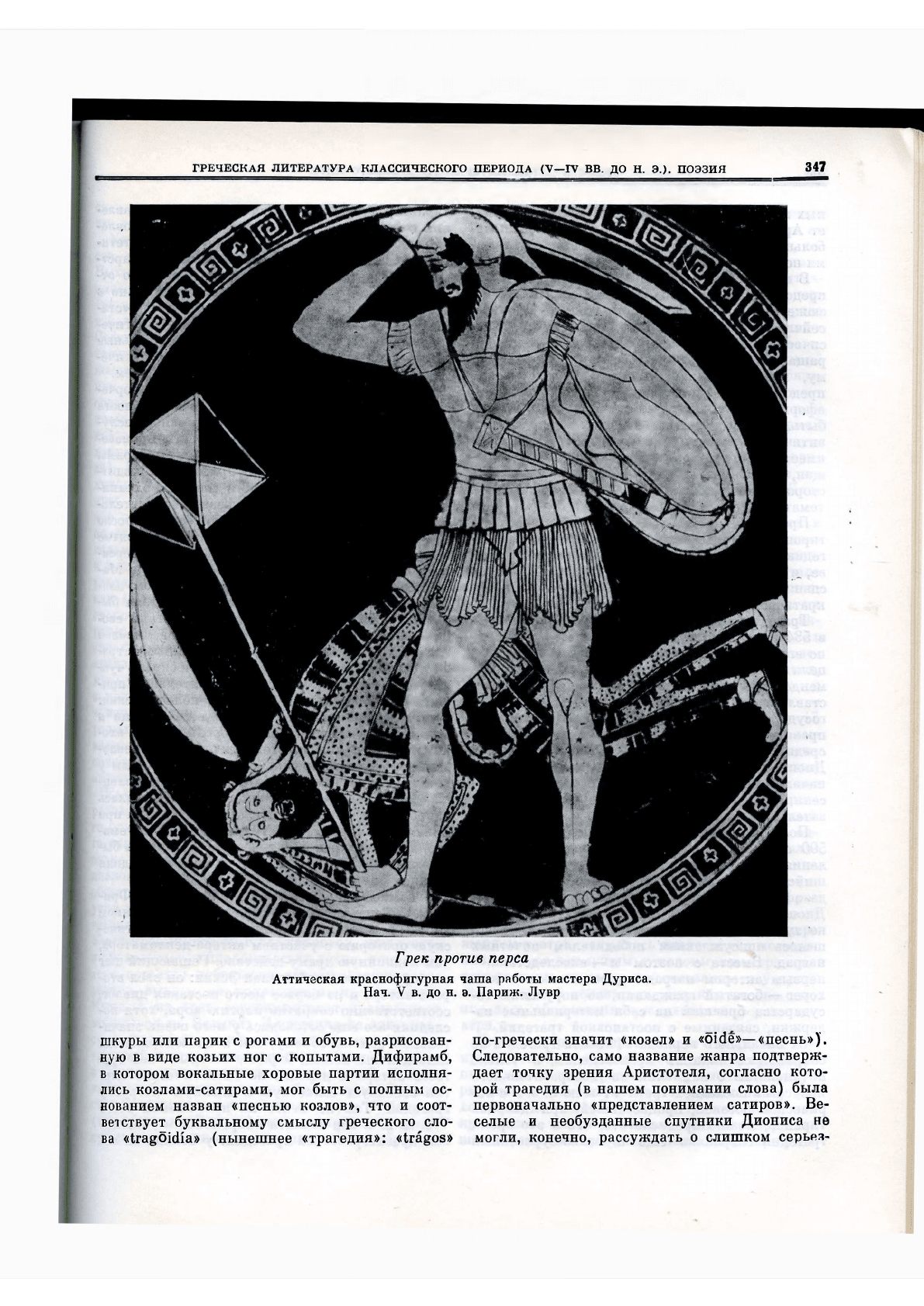

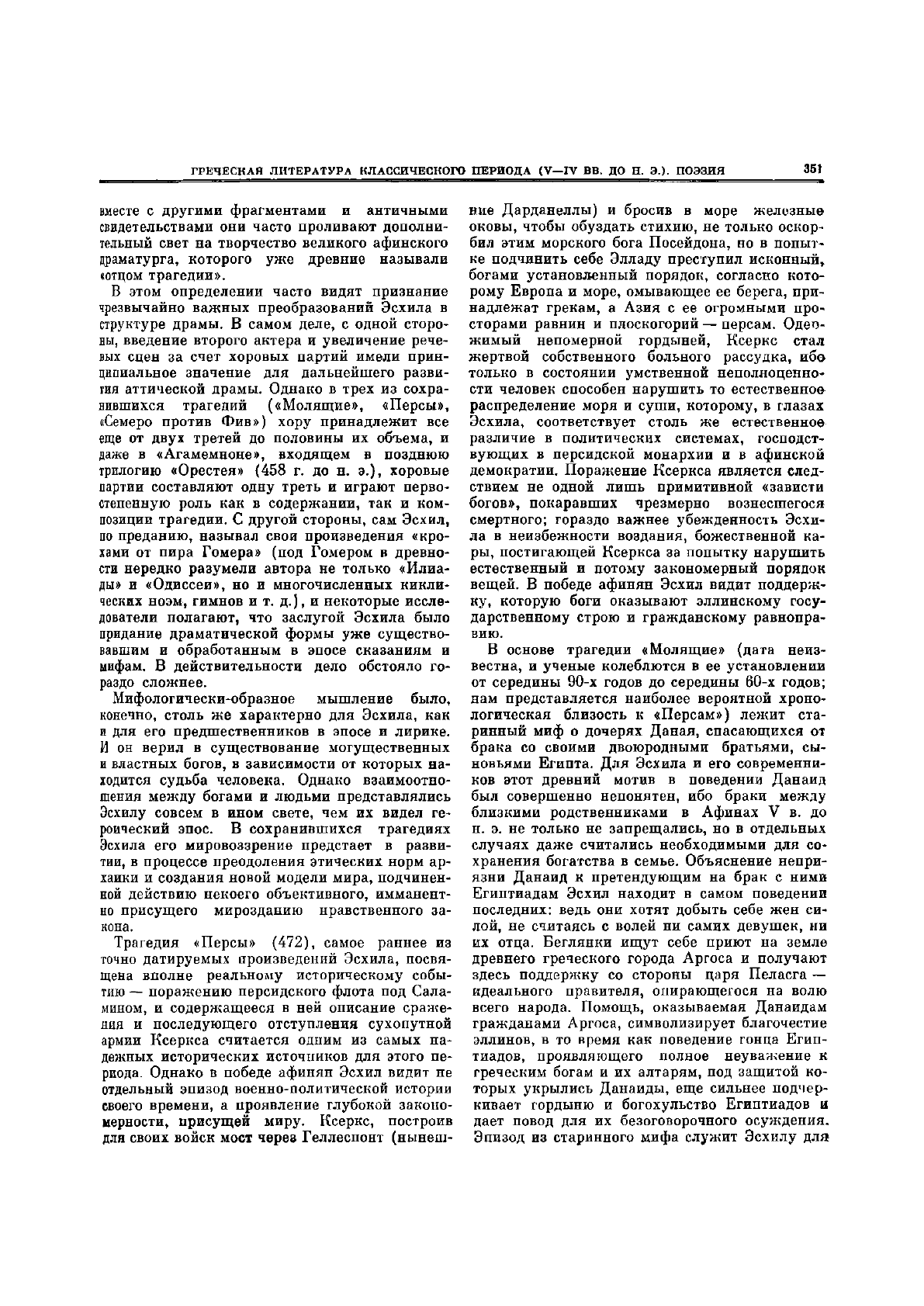

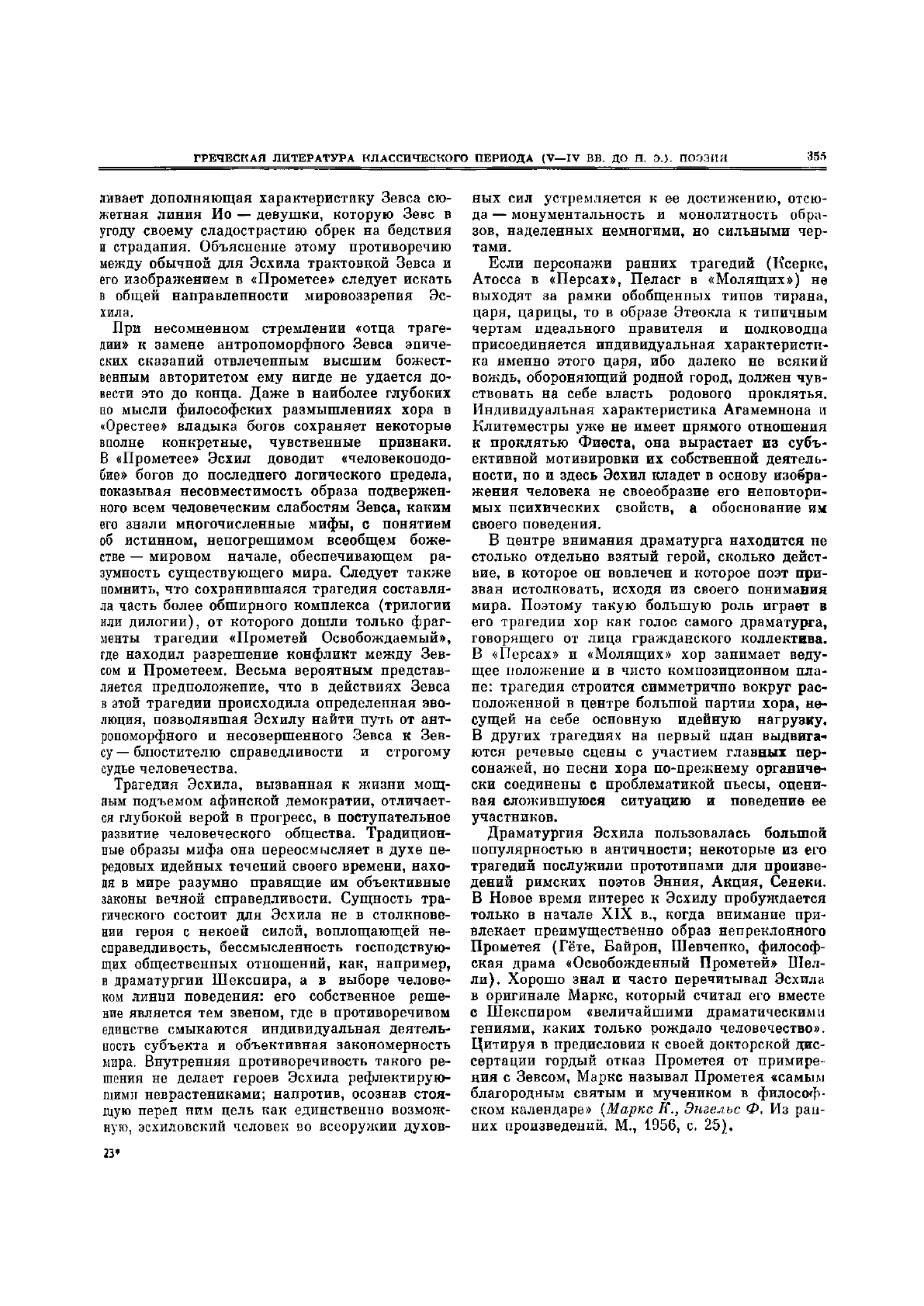

Грек против перса

Аттическая краснофигурная чаша работы мастера Дуриса.

Нач. V в. до н. э. Париж. Лувр

шкуры или парик с рогами и обувь, разрисован-

ную в виде козьих ног с копытами. Дифирамб,

в котором вокальные хоровые партии исполня-

лись козлами-сатирами, мог быть с полным ос-

нованием назван «песнью козлов», что и соот-

ветствует буквальному смыслу греческого сло-

ва «tragoidia» (нынешнее «трагедия»: «tragos»

по-гречески значит «козел» и «oide»— «песнь»).

Следовательно, само название жанра подтверж-

дает точку зрения Аристотеля, согласно кото-

рой трагедия (в нашем понимании слова) была

первоначально «представлением сатиров». Ве-

селые и необузданные спутники Диониса не

могли, конечно, рассуждать о слишком серьез-

348

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

ных вещах и слишком подолгу. Как и указыва-

ет Аристотель, эти «козлиные песни» были не-

большими по размеру и, естественно, шутливы-

ми по характеру.

В какой мере участники ранних сатировских

представлений ограничивали свою фантазию

сюжетами с участием одного только Диониса,

сейчас трудно сказать. Во всяком случае, клас-

сическая афинская трагедия крайне редко об-

ращалась к сказаниям этого круга. По-видимо-

му, проникновение иных тем в сатировские

представления происходило еще задолго до

оформления их в «трагедию» с актером. Может

быть, к этим временам относится сохраненная

античными источниками поговорка: «Какое это

имеет отношение к Дионису?», свидетельствую-

щая, по мнению ряда ученых, о недовольстве

сторонников Диониса вторжением чужеродной

тематики в его исконные жанры.

Превращение незатейливого, шутливого са-

тировского представления в патетическую тра-

гедию произошло уже на чисто аттической поч-

ве, и причины этого следует искать в идейных

сдвигах периода становления Афинского демо-

кратического государства.

Трагедия в Аттике была впервые поставлена

в 534 г. до н. э. при тиране Писистрате, когда

по его инициативе в город был вызван для этой

цели Феспид, уже успевший, вероятно, зареко-

мендовать себя удачными театральными пред-

ставлениями в родном селении. Установлением

государственного культа Диониса афинский

правитель стремился укрепить свои позиции

среди демоса. С тех пор в праздник Великих

Дионисий, приходившийся на конец марта —

начало апреля (первоначальная связь его с ве-

сенним равноденствием!), было включено обя-

зательное исполнение трагедий.

После свержения Писистратидов, около 501—

500 гг., определился новый порядок представ-

ления трагедий от лица государства, сохранив-

шийся затем в течение всего блестящего перио-

да афинского театра. Каждый год на Великих

Дионисиях выступали три драматурга в поряд-

ке художественного состязания, которое завер-

шалось присуждением победителям почетных

наград. Вместе с поэтом и — впоследствии —

первым актером награды удостаивался также

хорег — богатый гражданин, по поручению го-

сударства бравший на себя материальные из-

держки, связанные с постановкой трагедий.

От начального периода афинской трагедии не

сохранилось никаких произведений, и только

по аналогии с памятниками изобразительного

искусства последней трети VI в. до н. э. и с ли-

рической поэзией, процветавшей при дворцах

тиранов, можно предполагать, что в это время

трагедия сохраняла еще шутливо-бурлескный

характер, мало чем отличаясь от «представле-

ния сатиров». Свержение тирании и установле-

ние демократии породило новые идейно-эстети-

ческие запросы. Введение системы государст-

венных состязаний неизмеримо повышало от-

ветственность драматурга. Вероятно, именно в

это время трагедия, по словам Аристотеля, «ста-

новится серьезной», т. е. ищет в мифологиче-

ских сюжетах и образах ответ на актуальные

общественно-политические и морально-этиче-

ские вопросы, выдвигаемые новым временем.

Первый пример этого мы находим в творче-

стве старшего современника Эсхила — поэта

Фриниха (ок. 540—470 гг.); его основной заслу-

гой явилось превращение небольших произве-

дений с «шутливой речью» в подлинные драмы

трагедийного типа. Хотя о Фринихе приходит-

ся судить не по его трагедиям (они не сохрани-

лись), а только по более поздним свидетель-

ствам, достоверно известно, что вскоре после

494 г. им была поставлена трагедия «Взятие

Милета», которая оплакивала разорение перса-

ми этого крупнейшего греческого города в Ма-

лой Азии, восставшего против чужеземного вла-

дычества. По сообщению Геродота, зрители бы-

ли так потрясены изобрая^ением бедствий сво-

их соплеменников, что весь театр заливался

слезами и Фриних был наказан крупным штра-

фом за злоупотребление патриотическими чув-

ствами сограждан. Однако действительная при-

чина этого решения была чисто политическая:

трагедия Фриниха могла побудить афинян к

организации сопротивления персам, что не вхо-

дило в намерения аристократической землевла-

дельческой группировки, стоявшей в те годы у

власти. В другой трагедии Фриниха, поставлен-

ных в 476 г. «Финикиянках», изображалась

скорбь в лагере персов после их поражения при

Саламине. Хорегом этой трагедии был Феми-

стокл. На этот раз политическая обстановка бы-

ла уже иная, и судьи единодушно присудили

Фриниху первый приз.

В композиционном отношении трагедии Фри-

ниха все еще характеризовались преобладанием

хоровых партий, напоминая скорее патетиче-

скую ораторию с участием актера-декламатора,

чем подлинную драму-действие. Решающий шаг

в направлении к ней сделал Эсхил: он ввел вто-

рого актера и на первое место поставил диалог,

соответственно сократив партию хора, хотя по-

следняя все еще оставалась у него очень значи-

тельной как по объему, так и по содержанию.

Еще дальше пошел Софокл, который ввел тре-

тьего актера и перенес на диалогические пар-

тии основную сюжетную и идейную нагрузку

трагедии. Тем не менее на протнжении всего

V в. до н. э. хор являлся непременным участни-

ком древнегреческой трагедии: у Эсхила он со-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

349

стоял из двенадцати человек, Софокл увеличил

зто число до пятнадцати.

Участие хора определило основные особенно-

сти в построении древнегреческой трагедии.

Выход хора (так называемый парод) на сце-

ническую площадку (орхестру) еще в ранних

трагедиях Эсхила знаменовал собой их начало;

в большинстве же трагедий Эсхила и всегда у

Софокла и Еврипида пароду предшествует

вступительный монолог или целая сцена, содер-

жащая изложение исходной ситуации сюжета

или дающая его завязку. Эта часть трагедии в

соответствии со своим назначением получает

название пролога (т. е. предисловия). Все даль-

нейшее течение трагедии происходит в чередо-

вании хоровых и диалогических сцен (эписоди-

ев). По окончании речевой партии актеры по-

кидают орхестру, и хор, оставшись один, испол-

няет стасим. Стасим буквально значит «стоя-

чая песнь»: хор поет ее, оставаясь на орхестре,

но сопровождая пение определенными танце-

вальными движениями. Песни как в пароде, так

и в стасимах носят обычно симметричный ха-

рактер, т. е. делятся на строфы и антистрофы,

как правило точно соответствующие друг дру-

гу по стихотворному размеру. Иногда симмет-

ричные строфы завершаются эподом, песенным

заключением; им может также предшествовать

краткое вступление корифея. Последний прини-

мает участие и в диалогических сценах, вступая

в непосредственный контакт с другими дейст-

вующими лицами. Кроме чисто речевых или хо-

ровых сцен, встречается в трагедии и так назы-

ваемый коммос — совместная вокальная партия

солиста и хора, в которой жалобным стенаниям

актера отвечают рефрены хора.

Если объем и значение хоровых стасимов у

разных поэтов неодинаковы, то число их стро-

го регламентировано: после третьего, последне-

го стасима действие трагедии движется к раз-

вязке. У Эсхила к небольшой заключительной

диалогической сцене нередко присоединяется

обширная финальная песня, сопровождающая

уход хора с орхестры в торжественном или по-

гребальном шествии (так называемый эксод).

У его преемников обычно, напротив, значитель-

но разрастается диалогическая сцена, а на долю

хора остается небольшая партия, носящая ха-

рактер вывода из показанного на орхестре.

Каждый из трех соревнующихся драматургов

показывал на Великих Дионисиях не одну пье-

су, а группу произведений, состоявшую из трех

трагедий и одной драмы сатиров. Этот комплекс

в полном виде назывался тетралогией, и если

входившие в него трагедии были связаны един-

ством сюжета, составляя связную трилогию

(так обычно у Эсхила), то и сатировская драма

примыкала к ним по содержанию, изображая

эпизод того же цикла мифов в забавном осве-

щении. В тех же случаях, когда такой связи не

было (так обычно у Софокла и Еврипида), те-

ма драмы сатиров свободно выбиралась худож-

ником. Основоположником этого жанра антич-

ность считала поэта Пратина (конец VI — пер-

вая четверть V в. до н. э.) из дорийского города

Флиунта, но он был, скорее всего, не создате-

лем сатировской драмы, которая возникла го-

раздо раньше, а первым поэтом, придавшим ей

специфическую литературную форму. В обяза-

тельном присоединении драмы сатиров к траги-

ческой трилогии, несомненно, сохранялось вос-

поминание о «сатировском» прошлом самой

трагедии; в то я^е время порождаемая присут-

ствием сатиров на орхестре обстановка непри-

нужденного веселья возвращала зрителя в ат-

мосферу радостного весеннего празднества Дио-

ниса.

Внешние условия театральных постановок в

Древней Греции также существенно отлича-

лись от привычных для современного зрителя.

Как было сказано, в Афинах трагедии вначале

ставились один раз в году — на уже упоминав-

шихся Великих Дионисиях; только с 433 г. их

начали ставить на другом празднике, посвя-

щенном Дионису,— так называемых Ленеях

(конец января — начало февраля). Представле-

ния происходили на открытых площадках,

окруженных естественным амфитеатром; в

Афинах театр Диониса располагался на юго-

восточном склоне Акрополя и вмещал около 17

тысяч человек. Таким образом, драматург вы-

ступал, в сущности, перед всем взрослым насе-

лением своего родного города в торжественные

дни общенародного праздника, и это налагало

на него особую ответственность в выборе и раз-

работке темы. К тому же он обязан был каждый

раз представить новое произведение, и эта од-

норазовость исполнения повышала актуаль-

ность трагедий и делала возможным введение

в текст намеков на современную политику, вме-

шательство в обсуждение злободневных вопро-

сов.

Чтобы оправдать расходы, связанные с содер-

жанием театра, взималась плата за его посеще-

ние; однако неимущим и малоимущим гражда-

нам расходы на театр оплачивались государст-

вом — верный показатель того, как высоко оце-

нивалась общественно-воспитательная роль те-

атра.

Огромные размеры античного театра под от-

крытым небом делали необходимым примене-

ние специальных средств для увеличения фигу-

ры актера. Актеры носили торжественные, до-

ходящие до пола одеяния, а также маски, за-

крывавшие все лицо исполнителя и завершав-

шиеся высокой прической или головным убо-

350

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

ром. Маски использовались для различения

сценических типов (царя, вестника, старика,

юноши и т. д.) и душевного состояния персона-

жа: горя или радости, спокойного величия или

безмерного отчаяния. В случае необходимости

передать смену настроения героя актер за сце-

ною надевал новую маску. Таким образом, ис-

полнитель был лишен столь важного средства

игры, как мимика; для передачи различных от-

тенков роли он мог пользоваться только жестом

и разнообразными речевыми интонациями.

Оформление орхестры первоначально отлича-

лось крайней простотой: расположенное позади

нее деревянное сооружение, служившее акте-

рам для переодевания (скена), принималось за

дворец, шатер полководца или храм, перед ко-

торым разыгрывалось действие. Впоследствии

впереди скены стали возводить колоннаду (про-

скений): в пространство между колоннами мог-

ли вставляться доски с рисунками, соответст-

вующими обстановке пьесы. Введение декора-

тивной живописи (вероятно, рисованного зад-

ника) приписывают Софоклу, но и после этого

новшества достаточно надежды возлагалось,

очевидно, на фантазию зрителей. При необхо-

димости показать события, происходящие внут-

ри дома, на орхестру из центральной двери ске-

ны выкатывалась специальная площадка (эк-

киклема); для неожиданного появления с небес

богов употребляли приспособление, напоми-

нающее примитивный подъемный кран. В исто-

рии античного (и последующего европейского)

театра за такими богами сохранилось название

«бог из машины» (лат. deus ex machina).

Ограниченность сценических возможностей и

присутствие хора делали предпочтительным

для античных драматургов своеобразное «един-

ство места»; однако в случае необходимости хор

мог покидать орхестру в середине трагедии и ее

действие переносилось в другое место. Что ка-

сается «единства времени», то здесь аудитория

легко понимала неизбежность условности: од-

ного стасима было достаточно, чтобы за это вре-

мя победители-греки успели вернуться из-под

Трои в Аргос. Следует заметить, что оба эти

«единства», впоследствии настойчиво пропаган-

дируемые европейским классицизмом XVI—

XVIII вв., не были для греческой трагедии

сколько-нибудь обязательными, а возникали са-

ми собой из лежавшего в ее основе единства

действия.

Произведения классиков греческой трагедии

продолжали ставить и читать спустя столетия

после их смерти. К III в. до н. э., к периоду рас-

цвета александрийской филологии, относятся

«полные собрания сочинений» Эсхила, Софокла

и Еврипида, изданные во многих папирусных

томах по всем правилам тогдашней науки и по-

служившие основой для последующих списков,

которыми образованные читатели пользовались

вплоть до V—VI вв. н. э. (об этом свидетель-

ствуют находимые до сих пор в Египте остатки

античных папирусов). Однако уже ко II в. н. э.,

вследствие сложившихся определенным обра-

зом читательских симпатий и потребностей

школы, произошел отбор, в результате которого

Эсхил и Софокл оказались представлены семью

драмами каждый, а Еврипид — десятью. Впро-

чем, к десяти драмам Еврипида несколько поз-

же прибавилось еще девять произведений, со-

ставлявших два тома некогда полного собрания

его сочинений. Эти позднеантичные рукописи и

легли в основу византийских списков X—

XIV вв., к которым восходят современные изда-

ния античных драматургов.

3. ЭСХИЛ

Биографические сведения об Эсхиле, как и о

других греческих драматургах, не слишком об-

ширны. Он родился в 525 г. до н. э. в аттиче-

ском поселении Элевсине и происходил из ста-

ринного аристократического рода. В юности

Эсхил был свидетелем свержения тирании и де-

мократических реформ Клисфена; в зрелом воз-

расте он принял участие в важнейших сраже-

ниях греко-персидских войн: при Марафоне

(490), Саламине (480) и Платеях (479). Свои

заслуги как гражданина и воина Эсхил ценил,

по-видимому, гораздо выше своей поэтической

деятельности; по крайней мере, в его эпитафии,

составленной, как полагают, им самим, ни сло-

ва не говорится о победах, одержанных поэтом

на драматических состязаниях:

Мужество помнят его марафонская роща и племя

Длинноволосых мидян, в битве узнавших его.

Первое выступление Эсхила-драматурга от-

носится к 500 г. до н. э.; однако только 16 лет

спустя (в 484 г.) ему удалось добиться победы

над своими соперниками. В последующие годы

Эсхил еще 12 раз занимал первое место в со-

стязаниях драматических поэтов и в 70—60-е

годы был, по-видимому, наиболее популярным

в Афинах трагическим поэтом. Он умер в Сици-

лии в 456 г., но его драмы в порядке исключе-

ния возобновлялись на афинском театре еще

долго после его смерти. Всего Эсхил написал не

менее 80 драматических произведений; чаще

всего они объединялись в связные тетралогии.

Дошедшие из них семь трагедий охватывают

примерно два последних десятилетия творче-

ского пути Эсхила. Сохранилось также несколь-

ко сотен фрагментов различной величины, в том

числе обнаруженные сравнительно недавно па-

пирусные отрывки из его сатировских драм;

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ 351

вместе с другими фрагментами и античными

свидетельствами они часто проливают дополни-

тельный свет на творчество великого афинского

драматурга, которого уже древние называли

«отцом трагедии».

В этом определении часто видят признание

чрезвычайно важных преобразований Эсхила в

структуре драмы. В самом деле, с одной сторо-

ны, введение второго актера и увеличение рече-

вых сцен за счет хоровых партий имели прин-

ципиальное значение для дальнейшего разви-

тия аттической драмы. Однако в трех из сохра-

нившихся трагедий («Молящие», «Персы»,

«Семеро против Фив») хору принадлежит все

еще от двух третей до половины их объема, и

даже в «Агамемноне», входящем в позднюю

трилогию «Орестея» (458 г. до н. э.), хоровые

партии составляют одну треть и играют перво-

степенную роль как в содержании, так и ком-

позиции трагедии. С другой стороны, сам Эсхил,

по преданию, называл свои произведения «кро-

хами от пира Гомера» (под Гомером в древно-

сти нередко разумели автора не только «Илиа-

ды» и «Одиссеи», но и многочисленных кикли-

ческих ноэм, гимнов и т. д.), и некоторые иссле-

дователи полагают, что заслугой Эсхила было

придание драматической формы уже существо-

вавшим и обработанным в эпосе сказаниям и

мифам. В действительности дело обстояло го-

раздо сложнее.

Мифологически-образное мышление было,

конечно, столь же характерно для Эсхила, как

и для его предшественников в эпосе и лирике.

И он верил в существование могущественных

и властных богов, в зависимости от которых на-

ходится судьба человека. Однако взаимоотно-

шения между богами и людьми представлялись

Эсхилу совсем в ином свете, чем их видел ге-

роический эпос. В сохранившихся трагедиях

Эсхила его мировоззрение предстает в разви-

тии, в процессе преодоления этических норм ар-

хаики и создания новой модели мира, подчинен-

ной действию некоего объективного, имманент-

но присущего мирозданию нравственного за-

кона.

Трагедия «Персы» (472), самое раннее из

точно датируемых произведений Эсхила, посвя-

щена вполне реальному историческому собы-

тию — поражению персидского флота под Сала-

мином, и содержащееся в ней описание сраже-

ния и последующего отступления сухопутной

армии Ксеркса считается одним из самых на-

дежных исторических источников для этого пе-

риода. Однако в победе афинян Эсхил видит не

отдельный эпизод военно-политической истории

своего времени, а проявление глубокой законо-

мерности, присущей миру. Ксеркс, построив

для своих войск мост через Геллеспонт (нынеш-

ние Дарданеллы) и бросив в море железные

оковы, чтобы обуздать стихию, не только оскор-

бил этим морского бога Посейдона, но в попыт-

ке подчинить себе Элладу преступил исконный*

богами установленный порядок, согласно кото-

рому Европа и море, омывающее ее берега, при-

надлежат грекам, а Азия с ее огромными про-

сторами равнин и плоскогорий — персам. Одер-

жимый непомерной гордыней, Ксеркс стал

жертвой собственного больного рассудка, ибо

только в состоянии умственной неполноценно-

сти человек способен нарушить то естественное

распределение моря и суши, которому, в глазах

Эсхила, соответствует столь же естественное

различие в политических системах, господст-

вующих в персидской монархии и в афинской

демократии. Поражение Ксеркса является след-

ствием не одной лишь примитивной «зависти

богов», покаравших чрезмерно вознесшегося

смертного; гораздо важнее убежденность Эсхи-

ла в неизбежности воздания, божественной ка-

ры, постигающей Ксеркса за попытку нарушить

естественный и потому закономерный порядок

вещей. В победе афинян Эсхил видит поддерж-

ку, которую боги оказывают эллинскому госу-

дарственному строю и гражданскому равнопра-

вию.

В основе трагедии «Молящие» (дата неиз-

вестна, и ученые колеблются в ее установлении

от середины 90-х годов до середины 60-х годов;

нам представляется наиболее вероятной хроно-

логическая близость к «Персам») лежит ста-

ринный миф о дочерях Даная, спасающихся от

брака со своими двоюродными братьями, сы-

новьями Египта. Для Эсхила и его современни-

ков этот древний мотив в поведении Данаид

был совершенно непонятен, ибо браки между

близкими родственниками в Афинах V в. до

н. э. не только не запрещались, но в отдельных

случаях даже считались необходимыми для со-

хранения богатства в семье. Объяснение непри-

язни Данаид к претендующим на брак с ними

Египтиадам Эсхил находит в самом поведении

последних: ведь они хотят добыть себе жен си-

лой, не считаясь с волей ни самих девушек, ни

их отца. Беглянки ищут себе приют на земле

древнего греческого города Аргоса и получают

здесь поддержку со стороны царя Пеласга —

идеального правителя, опирающегося на волю

всего народа. Помощь, оказываемая Данаидам

гражданами Аргоса, символизирует благочестие

эллинов, в то время как поведение гонца Егип-

тиадов, проявляющего полное неуважение к

греческим богам и их алтарям, под защитой ко-

торых укрылись Данаиды, еще сильнее подчер-

кивает гордыню и богохульство Египтиадов а

дает повод для их безоговорочного осуждения.

Эпизод из старинного мифа служит Эсхилу для

352

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

утверждения греческой гуманности в противо-

положность варварскому деспотизму.

Большой интерес представляет в этой траге-

дии образ Пеласга. Поставленный перед труд-

ным выбором (принять Данаид и тем самым

развязать войну с Египтиадами или отвергнуть

Данаид и тем самым навлечь на город священ-

ный гнев Зевса, покровителя чужестранцев и

молящих), Пеласг в конечном счете принимает

решение, совпадающее с нормами справедливо-

сти; длительный и сложный процесс выработки

этого решения показывает, с каким еще трудом

находит герой Эсхила путь от лирической «аме-

ханйи» к осознанию гражданской ответственно-

сти человека.

Чертами идеального правителя отмечен так-

же образ Этеокла в трагедии «Семеро против

Фив» (467 г. до н. э.) — заключительной части

трилогии о роде фиванского царя Лая. Две пер-

вые, не сохранившиеся трагедии этой трилогии

(«Лай» и «Эдип») охватывали судьбу двух по-

колений несчастного рода; содержание «Семе-

рых...» составляет столкновение сыновей Эди-

па — Этеокла и Полиника. Когда раскрылись

невольные преступления Эдипа и сыновья пе-

рестали относиться к нему с прежним уваже-

нием, он в гневе проклял их, завещав им делить

царскую власть оружием. После смерти отца

Этеокл и Полиник условились поочередно пра-

вить в Фивах, но Этеокл вскоре изгнал Полини-

ка; тот собрал войско, возглавляемое шестью

вождями (сам он был седьмым), и повел его

против родного города, чтобы вернуть себе пре-

стол и покарать брата за вероломство. Однако

в «Семерых...» Эсхил, в отличие от традицион-

ной версии мифа, почти не вспоминает о непо-

средственном поводе, приведшем к войне: его

Этеокл — доблестный вождь и энергичный за-

щитник отчизны, в то время как Полиник со-

вершает тягчайшее преступление, ведя на род-

ной город вражеское войско. Центральное ме-

сто в трагедии занимает огромная сцена, состоя-

щая из семи пар монологов: против каждого

вражеского полководца, о котором сообщает до-

зорный, Этеокл назначает достойного соперни-

ка, полного мужества и уверенности в правоте

защищаемого им дела. Если к этому прибавить,

что большинство вождей, возглавлнющих враж-

дебную рать, наделены резко отрицательной

характеристикой кичливых и надменных на-

сильников, готовых дерзновенно спорить с са-

мими богами, а в описании их войска проступа-

ют черты, сближающие его с чужеземной, вар-

варской ордой, то легко услышать и в «Семе-

рых...» отзвук мощно звучащей в «Персах» ге-

роико-патриотической темы. Недаром древние

высоко ценили эту трагедию Эсхила и ставили

ее много десятилетий спустя после его смерти,

видя в ней драму, «полную Ареса», т. е. воин-

ственного, патриотического пыла.

Характеристика Этеокла не исчерпывается,

однако, его высоким патриотизмом и граждан-

ской доблестью. Поскольку по греческим пред-

ставлениям отцовское проклятье Эдипа имеет

силу неотвратимого рока, в образе Этеокла с са-

мого начала проступает мотив предопределе-

ния, с наибольшей настойчивостью звучащий

во второй половине трагедии: уже назначив за-

щитников к шести воротам, Этеокл узнает, что

против седьмых ворот выступает Полиник; в

этом Этеокл видит осуществление отцовского

проклятья и враждебность богов к ненавистно-

му роду Лая. Было бы, однако, грубой ошибкой

видеть в «Семерых...» «трагедию рока»: неиз-

бежность братоубийственного поединка с По-

лиником вытекает для Этеокла не только из

проклятья Эдипа, но из понимания им своего

гражданского и воинского долга, не допускаю-

щего и мысли об уклонении от встречи с про-

тивником. Этеокл без колебания выходит на

бой, в котором оба брата гибнут: род Лая иско-

ренен, но защитники Фив одержали победу, и

городу не угрожает ярмо рабства. В глазах же

самого Эсхила, проклятье, тяготеющее над ро-

дом Лая, тождественно объективной необходи-

мости, смысл которой ему еще до конца не

ясен; в поведении субъективно невиновного

Этеокла, смело и непреклонно встречающего

враждебность небес, Эсхил видит высший тра-

гизм человеческого существования.

Поиски разумной закономерности, лежащей

в основе мироздания и объясняющей смысл че-

ловеческого страдания, завершаются в трило-

гии «Орестея» (458 г. до н. э.), единственной

целиком дошедшей до наших дней. В ней с еще

большей отчетливостью выступает момент лич-

ной решимости, собственной ответственности

человека за свое поведение. В основе сюжета

«Орестеи» лежит сказание о возвращении из-

под Трои и гибели верховного предводителя эл-

линской рати Агамемнона, предыстория кото-

рого связана, в свою очередь, с кровавыми зло-

деяниями, совершенными его отцом Атреем и

дядей Фиестом. Действие развертывается в три-

логии следующим образом.

Первая ее часть — трагедия «Агамемнон»

—

открывается кратким прологом (дозорный на

крыше царского дворца в Аргосе ожидает появ-

ления огненного сигнала о взятии Трои), за ко-

торым следует большой парод хора: аргосские

старцы вспоминают о событиях, предшество-

вавших осаде Трои.

Чтобы отомстить Парису, оскорбившему го-

степриимный кров Менелая похищением Еле-

ны, два брата-царя (Агамемнон и Менелай) по-

вели огромное войско на город Приама. Уже на

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

347

пути в Трою, в беотийской гавани Авлиде на

флот обрушились ветры, и для их успокоения

богиня Артемида потребовала принести в жерт-

ву родную дочь Агамемнона Ифигению. После

тяжких раздумий царь согласился с этим. Та-

ким образом, ради «многомужней жены»—Еле-

ны еще до начала войны пролилась кровь не-

винной девушки, а затем сложили свои головы

многие эллинские воины. Несмотря на известие

о победе над Троей PI О торжественном возвра-

щении победителя, хор полон недобрых пред-

чувствий:

Арес — меняло, торгаш трупами,

Размен убийств правит на весах в бою...

Над пеплом плачут родные, славят:

Был он силачом в боях

И в смертной сече славно пал

Ради жены чужого мужа.

Молчаливый звучит укор,

Злоба грузная ползет

Против царей — Атридов.

(Ст. 437—438, 445—451)

Мрачный колорит пьесы в дальнейшем еще

более усугубляется исступленными пророчест-

вами Кассандры, пленницы Агамемнона, кото-

рая видит перед собой и злодеяния, совершен-

ные во дворце его предками, и готовящееся но-

вое убийство. И в самом деле, вскоре раздается

предсмертный вопль царя, и на пороге дворца

с окровавленным мечом в руках и обрызганная

кровью появляется супруга царя Клитеместра.

Изменив мужу в его отсутствие с его двоюрод-

ным братом Эгисфом и искусно замаскировав

свой коварный план льстивой и лицемерной

приветственной речью, она затем убила царя,

опутав его в ванной комнате дорогой одеждой,

приготовленной для пиршества. Свой поступок

Клитеместра пытается оправдать ссылкой на

родового демона мести, издавна поселившегося

в доме Атрея,— хор решительно отвергает это

объяснение: не демон, а сама царица нанесла

Агамемнону смертельные удары. Зато напоми-

нание о жертвоприношении Ифигении застав-

ляет старцев задуматься всерьез: отнюдь не

оправдывая Клитеместру, они склонны все же

видеть в ее акте осуществление возмездия («кто

совершил, терпит»), которое и в самом деле по-

стигло царя за кровь Ифигении и многих грече-

ских воинов, павших под Троей.

Впрочем, действие закона справедливого воз-

мездия распространяется и на Клитеместру; во

второй части трилогии — трагедии «Хоэфоры»

(«Совершающие надгробное возлияние»), где

хор составляют рабыни Клитеместры, творящие

умилостивительную жертву на могиле убитого

царя, зритель знакомится с юным Орестом, сы-

ном Агамемнона. Он вырос на чужбине и те-

перь тайно вернулся на родину, чтобы отмстить

убийцам отца. Формально приказ о мести исхо-

дит от бога Аполлона, но почти вся первая по-

ловина трагедии посвящена показу того, как в

сознании Ореста зреет собственная, обоснован-

ная вполне субъективными причинами готов-

ность к убийству: здесь и бедственное положе-

ние его самого, бездомного изгнанника, и уни-

жения, переживаемые его сестрой Электрой, и

позорное состояние граждан Аргоса, находя-

щихся ныне под властью двух тиранов. Осу-

ществление мести длится недолго: увидев мате-

ринскую грудь, вскормившую его, Орест было

заколебался, но эти колебания пресекает его

друг Пилад, напоминая о приказе Аполлона.

Однако, исполнив свой долг, Орест навлекает

на себя гнев страшных Эриний, богинь родовой

мести; спасаясь от них, юноша бросается за за-

щитой к алтарю Аполлона в Дельфах.

Здесь его и находят Эринии в последней ча-

сти трилогии — трагедии «Евмениды». Орест

уже очищен Аполлоном от кровопролития, но

бог не может освободить его от преследования

разгневанных богинь; это под силу только Афи-

не. К ее покровительству в ее городе — Афи-

нах — и прибегает Орест. Но и могущественная

богиня, дочь Зевса, уклоняется от единолично-

го вынесения приговора. По ее приказу на хол-

ме, посвященном богу Аресу, созывается суди-

лище, призванное разбирать преступления про-

тив религии и дела о кровопролитии,— ареопаг,

перед которым теперь и выступают в качестве

тяжущихся сторон Аполлон и Орест, с одной

стороны, Эринии — с другой. Эринии отстаива-

ют свои права на Ореста, так как он виновен в

пролитии материнской крови, в то время как

Агамемнон, убитый Клитеместрой, принадле-

жал к другому роду, а кровопролитие вне пре-

делов рода Эриний не касается. Аполлон, под-

держиваемый Афиной, выступает в защиту

мужского, отцовского начала: убийство Клите-

местрой мужа, главы семьи и отца ее собствен-

ных детей, есть несомненное преступление, за

которое сын вполне справедливо отмстил. Дово-

ды Аполлона встречают поддержку у половины

судей, включая голос, поданный Афиной, и, со-

гласно установлению богини, обвиняемый счи-

тается оправданным, если даже голоса делятся

поровну. Эринии в ярости от приговора, но

Афине удается смирить их гнев: она пригла-

шает их поселиться в ее стране, даровать афин-

ской земле плодородие, оберегать ее от мора и

засухи; и сами граждане отныне будут чтить их

как милостивых богинь. В афинском культе эти

богини назывались Евменидами («благосклон-

ными») — отсюда понятно название всей траге-

дии, завершающейся торжественными провода-

23 История всемирной литературы, т, 1

354

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

ми Эриний-Евменид к новому месту поселения

на аттической земле.

Как известно, Энгельс активно поддержал

толкование Бахофена, увидевшего в мифе о

столкновении Аполлона с Эриниями победу

патриархата над упорно цепляющимся за свои

былые права матриархатом, и это древнейшее

содержание мифа имело определенное значение

для Эсхила, поскольку закрепляло в семье пер-

венствующее место мужа и подчиненное поло-

жение женщины (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е

изд., т. 22, с. 215—217). Но оправдание Ореста

гражданским судом ареопага знаменует собой

переворот в более широкой сфере обществен-

ных отношений: нормы родовой морали и кров-

ной мести уступают место авторитету государ-

ства, освященному покровительством самой бо-

гини Афины.

Таким образом, в «Орестее» последовательно

развертывается вереница сложных и противоре-

чивых человеческих поступков, совмещающих

в себе справедливое возмездие с новым преступ-

лением, причем человек неизменно пользуется

поддержкой Зевса и Справедливости до тех

пор, пока он творит правый суд, и лишается их

поддержки, когда выявляется неразрывно свя-

занная с возмездием нечестивость. Только суд

афинских граждан, освященный волей богов,

кладет конец этой кровавой цепочке возмездий-

преступлений, а стараниями самой Афины

древние богини, носительницы родовой этики,

включаются в новый порядок вещей, беря на

себя охрану согласия и благочестия граждан.

В мире Эсхила господствует уже не индивиду-

альная, капризная и случайная воля гомеров-

ских богов, а закономерность справедливого

воздаяния, все еще воплощаемая в конкретных

образах Зевса и Дики (Справедливости), но

поднятая до уровня объективных сил, лежащих

в основе мироздания.

К числу наиболее известных творений Эсхи-

ла относится трагедия «Прикованный Проме-

тей». В доэсхиловской литературной традиции,

известной нам по «Теогонии» Гесиода, Проме-

тей, обладающий характерными чертами куль-

турного героя, достигал своей цели хитростью,

дважды обманывая самого Зевса. За второй про-

ступок — похищение с неба огня — Прометей и

был по приказу Зевса прикован к скале, а при-

летавший орел расклевывал у него печень, ко-

торая каждый раз вырастала снова. После мно-

гих столетий таких мучений Геракл убил из

лука орла и освободил Прометея.

Начало этих событий представлено в траге-

дии Эсхила. Власть и Сила, слуги Зевса, при-

водят Прометея в глухую пустыню на краю

земли, где бог-кузнец Гефест приковывает его к

скале. По ходу действия выясняется, однако,

что Прометей не только передал людям боже-

ственный огонь. Прикованный титан выступает

в трагедии Эсхила как первооткрыватель всех

достижений человеческой культуры: прежде

люди, подобно немощным призракам, бродили

по земле и жили в мрачных, лишенных солнца

пещерах; не зная лекарств, они умирали от бо-

лезней. Прометей научил людей обрабатывать

дерево и строить дома, показал им целебные

травы и снадобья, первым запряг быков, облег-

чив людям самую тяжелую работу; он приучил

лошадей ходить в упряжке, изобрел корабли,

научил людей определять светила, научил сче-

ту и письму, показал скрытые в земле клады

меди, железа, серебра и золота.

Итак, коль кратким словом хочешь все обнять,

От Прометея у людей искусства все,

(Ст. 514—515. Перевод А. Пиотровского)

— говорит сам титан, в чьих монологах за-

креплены достижения человеческого труда и

мысли, ставшие доступными современникам

Эсхила.

Образ Прометея был глубоко актуален для

афинских зрителей середины V в. еще и пото-

му, что в нем нашла отражение этическая про-

блематика, волновавшая Эсхила на протяже-

нии всего его творческого пути: собственная

ответственность индивида за однажды приня-

тое решение. Как бог, обладающий способно-

стью предвидения, Прометей заранее знал о

предстоящих ему страданиях и тем не менее не

стал уклоняться от них. Больше того, уже при-

кованный, он владеет средством, которое могло

бы избавить его от мучений: Прометей знает,

что некогда у Зевса родится сын, более могу-

щественный, чем его отец, и свергнет Зевса с

престола, как тот некогда сверг своего отца

Крона. Чтобы получить свободу, Прометею до-

статочно назвать имя женщины, от которой сле-

дует ожидать столь опасного потомства. Одна-

ко, несмотря на уговоры своего родственника —

бога Океана — и посланного Зевсом Гермеса,

несмотря на угрожающие ему в случае непови-

новения еще более страшные мучения, Проме-

тей отказывается выдать тайну, и скала вместе

с прикованным титаном среди грозного разгу-

ла всех космических сил, под ударами молний

и грома проваливается в бездонные недра мрач-

ного подземного царства Тартара.

В «Прометее» современный читатель сталки-

вается, казалось бы, с необычной характеристи-

кой верховного бога Зевса; в других известных

нам трагедиях Эсхила Зевс выступает стражем

нравственности и олицетворением справедливо-

сти, а в «Прометее» он наделен явными черта-

ми необузданного в своей жестокости и своево-

лии тирана. Такое впечатление еще более уси-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (У—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПОЭЗИЯ

355

ливает дополняющая характеристику Зевса сю-

жетная линия Ио — девушки, которую Зевс в

угоду своему сладострастию обрек на бедствия

и страдания. Объяснение этому противоречию

между обычной для Эсхила трактовкой Зевса и

его изображением в «Прометее» следует искать

в общей направленности мировоззрения Эс-

хила.

При несомненном стремлении «отца траге-

дии» к замене антропоморфного Зевса эпиче-

ских сказаний отвлеченным высшим божест-

венным авторитетом ему нигде не удается до-

вести это до конца. Даже в наиболее глубоких

по мысли философских размышлениях хора в

«Орестее» владыка богов сохраняет некоторые

вполне конкретные, чувственные признаки.

В «Прометее» Эсхил доводит «человеконодо-

бие» богов до последнего логического предела,

показывая несовместимость образа подвержен-

ного всем человеческим слабостям Зевса, каким

его знали многочисленные мифы, с понятием

об истинном, непогрешимом всеобщем боже-

стве — мировом начале, обеспечивающем ра-

зумность существующего мира. Следует также

помнить, что сохранившаяся трагедия составля-

ла часть более обширного комплекса (трилогии

или дилогии), от которого дошли только фраг-

менты трагедии «Прометей Освобождаемый»,

где находил разрешение конфликт между Зев-

сом и Прометеем. Весьма вероятным представ-

ляется предположение, что в действиях Зевса

в этой трагедии происходила определенная эво-

люция, позволявшая Эсхилу найти путь от ант-

ропоморфного и несовершенного Зевса к Зев-

су

—

блюстителю справедливости и строгому

судье человечества.

Трагедия Эсхила, вызванная к жизни мощ-

ным подъемом афинской демократии, отличает-

ся глубокой верой в прогресс, в поступательное

развитие человеческого общества. Традицион-

ные образы мифа она переосмысляет в духе пе-

редовых идейных течений своего времени, нахо-

дя в мире разумно правящие им объективные

законы вечной справедливости. Сущность тра-

гического состоит для Эсхила не в столкнове-

нии героя с некоей силой, воплощающей не-

справедливость, бессмысленность господствую-

щих общественных отношений, как, например,

в драматургии Шекспира, а в выборе челове-

ком линии поведения: его собственное реше-

ние является тем звеном, где в противоречивом

единстве смыкаются индивидуальная деятель-

ность субъекта и объективная закономерность

мира. Внутренняя противоречивость такого ре-

шения не делает героев Эсхила рефлектирую-

щими неврастениками; напротив, осознав стоя-

щую перед ним цель как единственно возмож-

ную, эсхиловский человек во всеоружии духов-

ных сил устремляется к ее достижению, отсю-

да — монументальность и монолитность обра-

зов, наделенных немногими, но сильными чер-

тами.

Если персонажи ранних трагедий (Ксеркс,

Атосса в «Персах», Пеласг в «Молящих») не

выходят за рамки обобщенных типов тирана,

царя, царицы, то в образе Этеокла к типичным

чертам идеального правителя и полководца

присоединяется индивидуальная характеристи-

ка именно этого царя, ибо далеко не всякий

вождь, обороняющий родной город, должен чув-

ствовать на себе власть родового проклятья.

Индивидуальная характеристика Агамемнона и

Клитеместры уже не имеет прямого отношения

к проклятью Фиеста, она вырастает из субъ-

ективной мотивировки их собственной деятель-

ности, но и здесь Эсхил кладет в основу изобра-

жения человека не своеобразие его неповтори-

мых психических свойств, а обоснование им

своего поведения.

В центре внимания драматурга находится не

столько отдельно взятый герой, сколько дейст-

вие, в которое он вовлечен и которое поэт при-

зван истолковать, исходя из своего понимания

мира. Поэтому такую большую роль играет в

его трагедии хор как голос самого драматурга,

говорящего от лица гражданского коллектива.

В «Персах» и «Молящих» хор занимает веду-

щее положение и в чисто композиционном пла-

не: трагедия строится симметрично вокруг рас-

положенной в центре большой партии хора, не-

сущей на себе основную идейную нагрузку.

В других трагедиях на первый план выдвига*

ются речевые сцены с участием главных пер-

сонажей, но песни хора по-прежнему органиче-

ски соединены с проблематикой пьесы, оцени-

вая сложившуюся ситуацию и поведение ее

участников.

Драматургия Эсхила пользовалась большой

популярностью в античности; некоторые из его

трагедий послужили прототипами для произве-

дений римских поэтов Энния, Акция, Сенеки.

В Новое время интерес к Эсхилу пробуждается

только в начале XIX в., когда внимание при-

влекает преимущественно образ непреклонного

Прометея (Гёте, Байрон, Шевченко, философ-

ская драма «Освобожденный Прометей» Шел-

ли). Хорошо знал и часто перечитывал Эсхила

в оригинале Маркс, который считал его вместе

с Шекспиром «величайшими драматическими

гениями, каких только рождало человечество».

Цитируя в предисловии к своей докторской дис-

сертации гордый отказ Прометея от примире-

ния с Зевсом, Маркс называл Прометея «самым

благородным святым и мучеником в философ-

ском календаре» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ран-

них произведений. М., 1956, с. 25).

23*

356

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

В XX в. особый интерес стала вызывать «Оре-

стея», в центре которой находятся «вечные»

нравственные проблемы: выбор между долгом и

родственным чувством, право на месть и ее воз-

можные границы, ответственность человека за

принятое решение. При этом усиление внима-

ния к индивидуальным стимулам поведения

персонажей «Оресхеи» у драматургов XX в. не-

редко ведет к нарушению той органической свя-

зи между субъективным и объективным, кото-

рая определяла гуманистический пафос Эсхила

и его в целом оптимистическое восприятие

мира.

4. СОФОКЛ

В 405 г., примерно за год до окончательного по-

ражения Афин в Пелопоннесской войне, Ари-

стофан в комедии «Лягушки» вывел спорящи-

ми в подземном царстве за первенство в траги-

ческой поэзии умершего за полвека до этого

Эсхила и недавно скончавшегося Еврипида. Не

было к этому времени в живых и Софокла, ио

последний, в изображении Аристофана, не вме-

шивается в загробный спор, молчаливо призна-

вая Эсхила своим учителем и старшим собратом

по искусству. По другому античному свидетель-

ству, Софокл сам говорил о сильном влиянии,

которое оказал на него в начале его творческо-

го пути «отец трагедии»: только преодолев

«пышность» Эсхила, а затем «искусственность»

собственного стиля, он достиг полной свободы

во владении материалом.

Софокл родился около 496 г. до н. э. в пред-

местье Афин, Колоне, в семье богатого владель-

ца оружейной мастерской. На празднестве, ко-

торым афиняне отметили победу при Саламине,

он возглавлял хор юношей, славивших пением

и пляской триумф родного города. В 468 г. Со-

фокл впервые выступил в состязании трагиче-

ских поэтов и завоевал первое место, одержав

победу над самим Эсхилом.

Античным ученым были известны 123 драмы

Софокла; таким образом, за свою долгую твор-

ческую жизнь (Софокл умер в 406 г.) поэт вы-

ступил перед афинскими зрителями свыше три-

дцати раз, одержав при этом двадцать четыре

победы и ни разу не оказавшись на третьем

(т. е. последнем) месте.

Хотя Софокл, по свидетельству современни-

ков, не отличался выдающимися политически-

ми способностями, он пользовался среди своих

сограждан уважением и почетом. В 443 г. его

избрали председателем коллегии, заведовавшей

поступлением взносов в союзную казну, а два

года спустя — одним из десяти стратегов.

В 411 г., после поражения афинян в Сицилии,

престарелый Софокл вошел в число так назы-

ваемых пробулов, избранных для пересмотра

существовавшей демократической конституции;

неизвестно, впрочем, имело ли его участие в

этой коллегии какое-нибудь политическое зна-

чение. Наконец, будучи глубоко религиозным

человеком, Софокл в течение многих лет испол-

нял обязанности жреца в местном культе атти-

ческого бога-целителя, а после смерти был ге-

роизирован под именем Дексиона.

Мировоззрение Софокла формировалось в де-

сятилетия, непосредственно следовавшие за по-

бедами при Марафоне и Саламине, в которых

сами их участники видели проявление божест-

венной благосклонности к Афинам. Выражен-

ное в «Персах» и «Евменидах» Эсхила глубокое

убеждение в том, что боги покровительствуют

афинскому государственному строю, целиком

разделялось Софоклом: его последняя трагедия,

«Эдип в Колоне», создание девяностолетнего

поэта, пережившего вместе со своим родным го-

родом многие трудности и испытания, звучит

все еще как вдохновенный гимн Афинам, осе-

ненным небесной благодатью и свято чтящим

своих богов.

Есть, однако, существенное различие между

религиозностью Эсхила и верой Софокла. Пер-

вый видел в судьбах своих героев действие не-

отвратимого закона справедливого возмездия, а

в божественной воле — высший нравственный

критерий. Софокл, напротив, не пытался объяс-

нить или обосновать волю божества каким-ни-

будь этическими соображениями; она неизмен-

но присутствует в мире его героев, более или

менее отчетливо различается позади всякого со-

бытия и в конечном счете торжествует, прояв-

ляясь в судьбе людей, но смысл божественного

управления миром скрыт от смертных.

Отказ от этического объяснения божествен-

ной воли, возрастающее внимание к отдельному

человеку, переставшему быть звеном в цепи со-

бытий, разыгрывающихся в роде на протяже-

нии нескольких поколений, определили драма-

тургические принципы Софокла. Он крайне

редко объединял три трагедии в связанные

единством замысла и сюжета трилогии и ввел

третьего актера. Это нововведение, еще слабо

используемое в ранних трагедиях, в дальней-

шем позволило не только усилить драматиче-

ское напряжение в развитии действия, но и обо-

гатить изображение внутреннего мира вовле-

ченных в него персонажей. Хотя Софокл увели-

чил также состав хора, доведя его до 15 участ-

ников, объем и роль хоровых партий в его тра-

гедиях существенно сократились по сравнению

с Эсхилом: чаще всего в них содержится реак-

ция на события, происходящие на орхестре, в

сочетании с краткими размышлениями на эти-

ческие темы. При этом нравственные нормы,

провозглашаемые хором, не всегда совпадают с