Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

357

собственным мнением Софокла о своих героях

и тем более с их решительным и смелым пове-

дением.

Из целиком дошедших до нас семи трагедий

Софокла наиболее ранней является «Аякс» (ок.

450 г.), разрабатывающая сюжет из троянского

цикла мифов. После смерти Ахилла было реше-

но передать его доспехи наиболее достойному

из героев, и с притязаниями на это право вы-

ступили Одиссей и Аякс. Суд, возглавляемый

Атридами, присудил доспехи Одиссею, чем вы-

звал негодование Аякса. Оскорбленный вождь

в гневе замыслил убить Агамемнона и Менелая,

а заодно уничтожить и их свиту. Однако Афина

помрачила разум Аякса, и он обрушил свою

ярость на стадо скота. Придя в чувство и увидя

всю глубину навлеченного им на себя позора,

Аякс сознает несовместимость совершенного им

поступка с нравственными принципами доб-

лестного вождя. Обманув двусмысленной речью

бдительность своих близких, герой остается в

одиночестве и кончает жизнь самоубийством.

В трагедии еще звучат традиционный мотив

гнева богини Афины, оскорбленной некогда са-

моуверенностью Аякса, и столь же традицион-

ные назидания о необходимости для человека

соблюдать положенную ему меру и чтить богов.

Эти высказывания, однако, мало связаны с хо-

дом событий в трагедии и с образом самого Аяк-

са: несправедливый суд ахейцев происходил без

всякого участия Афины, а гнев оскорбленного

вождя Софокл считает почти столь же естест-

венным и закономерным, как автор «Илиады»—

гнев Ахилла; позорно вовсе не стремление Аяк-

са отмстить своим врагам, а уродливая, недо-

стойная форма, в которую — хотя и не по его

вине — вылилось это стремление. Трагизм Аяк-

са

—

в несоответствии его поведения идеалу

благородного героя; для него немыслима жизнь,

сопряженная с неизбежным позором и осмея-

нием. Обрекая себя на смерть, Аякс восстанав-

ливает свое утраченное достоинство и посту-

пает на этот раз в соответствии со своей истин-

ной природой, причем для Софокла природа его

героя не находится в противоречии с традици-

онной этикой. Напротив, именно последняя со-

ставляет ту почву, на которой вырастает полно-

ценный человек,— в такой постановке вопроса

обнаруживается полемическая направленность

уже этой трагедии против толкования понятия

природы софистами.

Заключительная часть трагедии «Аякс» раз-

вертывается над телом погибшего героя. Атри-

ды пытаются отказать ему в погребении. Тор-

жествует, однако, позиция благоразумного

Одиссея: не питая зла к умершему сопернику,

он настаивает на его почетном погребении, ибо

на это имеет право перед лицом богов всякий

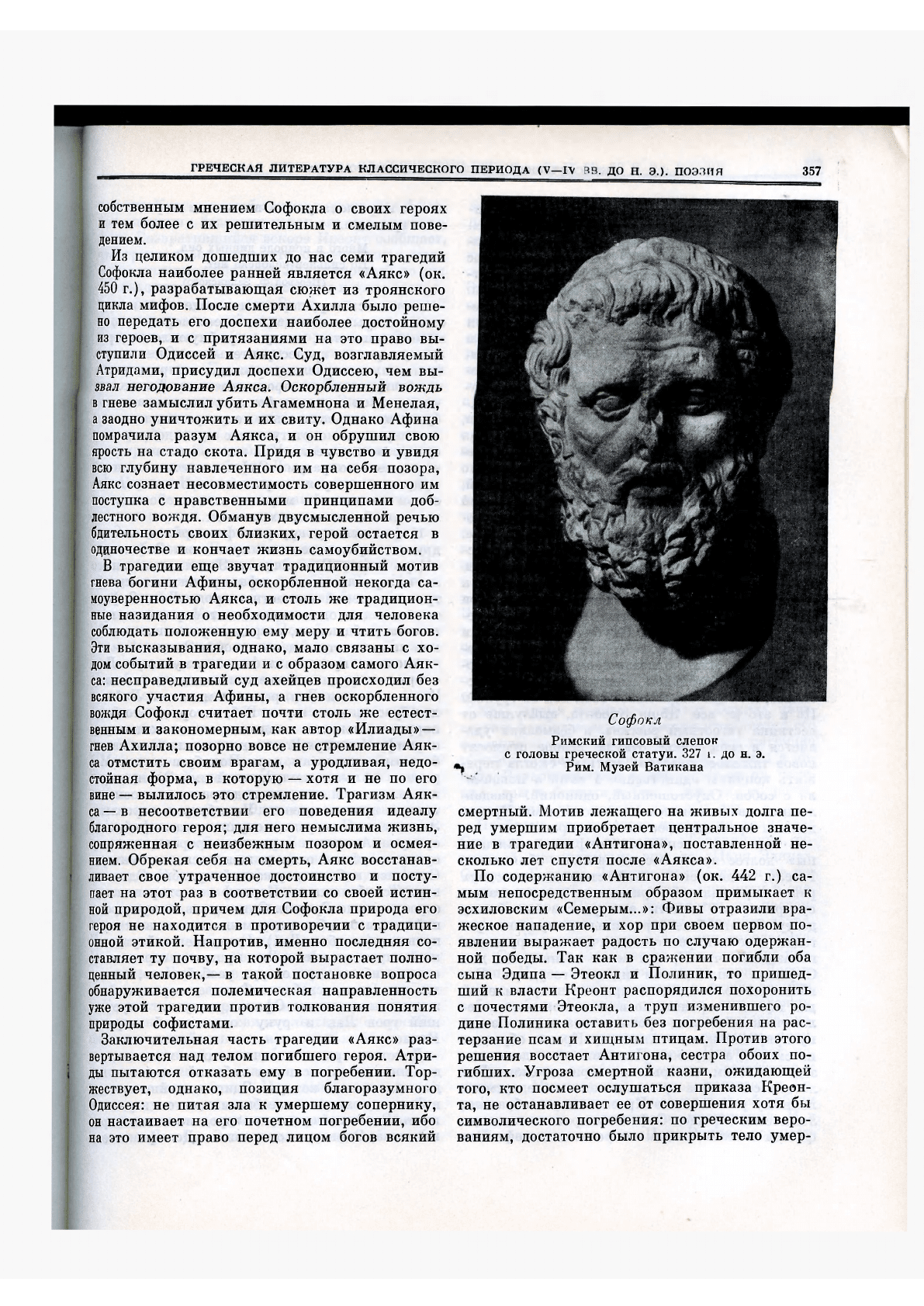

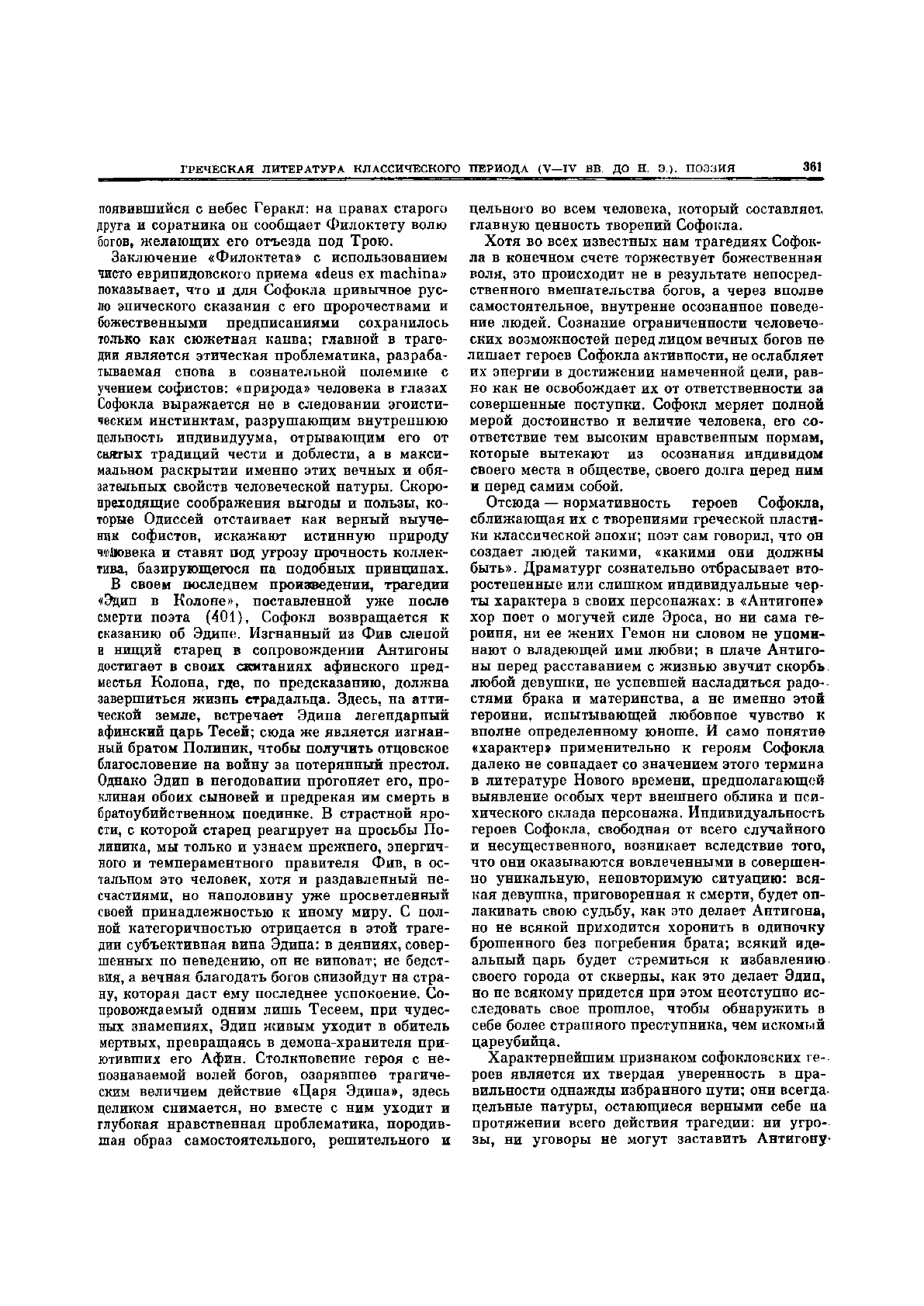

Софокл

Римский гипсовый слепок

с головы греческой статуи. 327 i. до н. э.

Рим. Музей Ватикана

смертный. Мотив лежащего на живых долга пе-

ред умершим приобретает центральное значе-

ние в трагедии «Антигона», поставленной не-

сколько лет спустя после «Аякса».

По содержанию «Антигона» (ок. 442 г.) са-

мым непосредственным образом примыкает к

эсхиловским «Семерым...»: Фивы отразили вра-

жеское нападение, и хор при своем первом по-

явлении выражает радость по случаю одержан-

ной победы. Так как в сражении погибли оба

сына Эдипа — Этеокл и Полиник, то пришед-

ший к власти Креонт распорядился похоронить

с почестями Этеокла, а труп изменившего ро-

дине Полиника оставить без погребения на рас-

терзание псам и хищным птицам. Против этого

решения восстает Антигона, сестра обоих по-

гибших. Угроза смертной казни, ожидающей

того, кто посмеет ослушаться приказа Креон-

та, не останавливает ее от совершения хотя бы

символического погребения: по греческим веро-

ваниям, достаточно было прикрыть тело умер-

358

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

шего тонким слоем земли, чтобы его душа на-

шла вечное успокоение в обители мертвых.

Стража, приставленная Креоетом к телу Поли-

ника, хватает Антигону и приводит на допрос

к царю, где и выявляется с наибольшей отчет-

ливостью моральная позиция обеих сторон.

Креонт настаивает на необходимости подчине-

ния граждан закону государства, который он

отождествляет с волей правителя; в противном

случае воцарится губительная анархия. Анти-

гона противопоставляет ему искони существую-

щие, неписаные законы, освященные бессмерт-

ными богами: родной сестре Полиника не мо-

жет быть дела до политических соображений,

ее долг — похоронить убитого брата. Желая

утвердить авторитет изданного им указа, Кре-

онт осуждает Антигону на смерть. Напрасно

сын Креонта Гемон, обрученный с Антигоной,

вступается за исполнившую свой семейный

долг девушку: царь неумолим, и Антигону уво-

дят, чтобы заживо похоронить в глухом склепе.

Между тем хищные птицы, терзающие тело По-

линика, оскверняют алтари богов и весь город.

Прорицатель Тиресий видит в этом признак

гнева богов, отвративших свой лик от Фив; он

торопит Креонта похоронить Полиника и отме-

нить казнь Антигоны. Смущенный грозными

предсказаниями, Креонт спешит к месту зато-

чения Антигоны, но поздно: не желая подвер-

гать себя мучительной смерти, Антигона пове-

силась, а Гемон закалывает себя над ее трупом.

Но и это не все. Жена Креонта, выслушав от

вестника тягостный рассказ, в безмолвии уда-

ляется в свои покои, откуда вскоре приносят

новое тяжелое известие: мать не смогла пере-

жить кончины единственного сына и покончи-

ла с собой. Опустошенный, одинокий, раздав-

ленный свалившимися на него бедами Креопт

должен признать свое полное поражении.

В толковании основного конфликта «Антиго-

ны» долгое время господствовало объяснение

Гегеля, видевшего в ней столкновение двух

равно справедливых принципов: авторитета го-

сударственной власти и верности семейному

долгу. Однако более пристальное изучение тра-

гедии в ее конкретно-историческом окружении

показывает, что Креонт вовсе не является для

Софокла воплощением идеала государя. Его

власть не только носит характер неприемлемой

для афинян тирании, но и основывается на че-

ловеческом мнении, противопоставляемом зако-

ну природы: живую Антигону Креонт обрекает

на смерть, а мертвого Полиника не отдает под-

земным богам, которым тот принадлежит. Вся

логика событий в трагедии ведет к недвусмыс-

ленному развенчанию Креонта, и его образ по-

лемически обращен Софоклом против тезиса со-

фистов о человеке как «мере всех вещей

v.

Эта

мысль выражена уже в известном первом ста-

симе трагедии.

Много в природе дивных сил,

Но сильней человека нет,

(Перевод Ф. Зелинского)

— поет здесь хор, перечисляя затем все искус-

ства, которыми овладел человек: мореплавание

и землепашество, охоту и рыбную ловлю, ра-

зумную речь и градостроительство. Однако изо-

бретательность человека может направить его

и к благу, и к злу,—продолжает хор. Только по-

читая закон страны и божественную правду, ов

будет высоко вознесен в государстве; тому же,

кто дерзновенно отступает с пути добра, в го-

сударстве нет места. При всем уважении к силе

человеческого разума Софокл считает мнимой

мудрость, которая направлена против традици-

онной полисной морали, покоящейся на не-

писаных божественных законах.

К фиванскому кругу мифов принадлежит и

другая прославленная трагедия Софокла

—

«Царь Эдип». В отличие от Эсхила, создавшего

на материале этого мифа трилогию о судьбе

трех поколений несчастного рода Лая, Софокл

только мимоходом вспоминает о родовом про-

клятии Лабдакидов, сосредоточивая все внима-

ние на личности и деятельности Эдипа.

Аполлон предсказал фивапскому царю Лаю

смерть от руки собственного сына, и когда у

Иокасты, жены Лая, родился мальчик, Лай ве-

лел бросить его в горах. Раб, которому это было

поручено, пожалев младенца, отдал его пастуху

коринфского царя; тот отнес подкидыша своим

бездетным хозяевам, царю Полибу и царице Ме-

pone, и мальчик, получивший имя Эдип, вырос

как их родной сын, не подозревая о своем ис-

тинном происхождении. Уже будучи взрослым,

Эдип, в свою очередь, получил от дельфийского

оракула Аполлона страшное пророчество: ему

суждено убить отца и жениться на матери.

Стремясь избежать ужасной судьбы, Эдип не

вернулся больше в Коринф и отправился в

странствие по Греции. Однажды в пылу дорож-

ной ссоры он убил ударом посоха неизвестного

путника (это был Лай). Единственный уцелев-

ший слуга из свиты Лая принес в город изве-

стие о гибели царя от рук разбойников, между

тем как Эдип, освободив Фивы от терзавшей их

женщины-чудовища Сфинкс, получил опустев-

ший трон Лая и руку овдовевшей царицы

йокасты.

Действие трагедии начинается с момента, от-

деленного от описанных событий многими го-

дами, в течение которых Эдип спокойно правил

в Фивах, пользуясь всеобщим почетом и уваже-

нием. Вот и сейчас, когда город постигла моро-

вая язва, Эдип уже отправил в Дельфы своего

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

359

шурина Креонта, чтобы узнать от жрецов Апол-

лона причину бедствия и как его можно устра-

нить. Возвратившийся вскоре Креонт сообщает,

что грозная болезнь — это божественная кара

за неотмщенное убийство Лая: виновный до сих

пор находится в пределах страны и этим осквер-

няет фиванскую землю. Эдип, как энергичный

и распорядительный правитель, тотчас начи-

нает розыски убийцы, одновременно обруши-

вая на его голову проклятье и отлучение от до-

машнего очага. Первым шагом на пути выясне-

ния истины становится допрос Тиресия; прори-

цатель, зная правду, но щадя Эдипа, долгое

время уклоняется от ответа, чем навлекает на

себя раздражение и гнев царя. Оскорбленный

его упреками Тиресий бросает в лицо Эдипу

страшные слова: убийца Лая — он и никто дру-

гой. Царица Иокаста пытается успокоить взвол-

нованного супруга, но описание внешности по-

койного царя и места происшествия напомина-

ют Эдипу обстоятельства совершенного им не-

когда убийства. В волнении он велит привести

с дальнего пастбища раба, который некогда

принес в город известие о гибели Лая. В этот

тревожный момент наступает как будто бы про-

светление: из Коринфа приходит вестник с со-

общением о смерти царя Полиба и с приглаше-

нием Эдипу занять отцовский престол. Послед-

ний, однако, отказывается от этой чести: хотя

Полиб и умер естественной смертью, остается

в силе еще вторая часть пророчества, и Эдип

боится встречи с собственной матерью. Успо-

коительная речь вестника только усиливает

тревогу: Эдип узнает, что Полиб и Меропа не

были его родителями, а усыновили его в ран-

нем детстве. Хотя для Иокасты уже все стано-

вится ясным, и она в удручающем молчании

удаляется во дворец, Эдип стремится раскрыть

тайну своего рождения до конца. Вызванный в

город старый раб из свиты Лая оказывается тем

самым человеком, который некогда передал

младенца Эдипа коринфскому пастуху, явивше-

муся ныне за ним в качестве вестника. Теперь

и у Эдипа не остается сомнений в том, что по-

лученное им некогда пророчество исполнилось.

В отчаянии он бросается во дворец и, увидев

Иокасту в петле, ослепляет себя застежками от

ее платья. Горестное прощание Эдипа с дочерь-

ми завершает трагедию.

Ее построение, равно как и многочисленные

высказывания хора свидетельствуют о вере Со-

фокла в неизбежность исполнения божествен-

ных прорицаний, о его убеждении в непостоян-

стве человеческого счастья, в ограниченности

человеческого знания. Над действиями людей

торжествует «трагическая ирония»: разумные

и оправданные меры, предпринятые сначала

порознь Лаем и Эдипом для того, чтобы избе-

жать ужасного прорицания, а затем самим Эди-

пом в поисках убийцы Лая и тайны своего рож-

дения, приводят к прямо противоположным ре-

зультатам. Не случайно Тиресий, а вскоре так-

же Иокаста и старый раб пытаются отвлечь

Эдипа от дальнейших расспросов. Но в том и

состоит трагическое величие Эдипа, что, однаж-

ды приподняв покров над грозной тайной, он не

останавливается на полпути, а в непреклонной

решимости смело вступает в поединок с неиз-

вестностью и сам подвергает себя каре. Превос-

ходство силы, противостоящей человеку, может

прервать его жизнь, обречь его на бедствия и

мучения, но не может отвратить его от борьбы

с непознаваемым,— именно в ней раскрывается

истинная ценность героя. Самоослепление Эди-

па — проявление того же чувства ответствен-

ности свободного человека, которым порождено

самоубийство Аякса; оно свидетельствует о

трагической несовместимости поведения героя

с существующими нравственными нормами, но

неведение, сопутствующее страшным преступ-

лениям Эдипа, делает абсолютно неприемлемой

в толковании трагедии идею его субъективной

вины и божественного возмездия. Субъективно

Эдип так же невиновен, как Аякс, перебивший

в безумии ахейское стадо, и наказание в обоих

случаях приходит не как справедливое возмез-

дие богов — человек сам распоряжается своей

судьбой, повинуясь голосу внутреннего долга и

ответственности.

Хотя время написания «Царя Эдипа» неиз-

вестно, наиболее вероятным представляется его

создание в 429—425 гг.: в трагедии нетрудно

увидеть отклик и на поразившую Афины в на-

чале Пелопоннесской войны чуму, и на паде-

ние веры в богов и в божественную мудрость,

характерное для первых военных лет.

Проблема трагического неведения волновала

Софокла также в трагедии «Трахинянки», со-

зданной, по-видимому, еще до «Царя Эдипа».

Супруга Геракла Деянира долгое время не по-

лучает известий о своем муже, ушедшем в оче-

редной поход. Наконец появляется его послан-

ник, сопровождающий толпу пленниц, захва-

ченных Гераклом при разорении города Эха-

лии. Среди них обращает на себя внимание кра-

савица Иола, дочь побежденного царя. Деяни-

ра угадывает в ней соперницу и, чтобы вернуть

себе любовь Геракла, посылает ему одежду,

пропитанную приворотным зельем, которое ока-

зывается в действительности сильным ядом,

медленно сжигающим человека. Поняв свою не-

поправимую ошибку, Деянира расстается с

жизнью. Мучительной смертью умирает и Ге-

ракл, предварительно распознав в своей гибели

осуществление давнишнего прорицания. И в

этой трагедии, как и в «Царе Эдипе», торжест-

360

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

вует божественное пророчество, которое, одна-

ко, нельзя рассматривать ни как возмездие за

совершенные человеком проступки, ни как вос-

становление справедливости: субъективные по-

буждения, руководящие Деянирой, вполне по-

нятны и отнюдь не преступны, не говоря уже

о том, что в поведении Геракла зрители Софок-

ла едва ли видели что-нибудь достойное осуж-

дения. Не пытаясь объяснить или обосновать

разумность божественного предсказания, Со-

фокл и здесь концентрирует все внимание на

изображении страдающего человека и достига-

ет крупного успеха: его Деянира, стареющая

супруга прославленного, но неуравновешенного

в своих страстях героя, подкупает и своим бес-

покойством о муже, и пониманием трудности

предстоящей ей борьбы.

В «Трахинянках», как в «Аяксе» и «Антиго-

не», давно замечена своеобразная двухчаст-

ность построения: трагедия не завершается ги-

белью ее основного героя, которая порождает

еще новые осложнения и конфликты. В «Царе

Эдипе» главный герой находится в центре со-

бытий от начала до конца, от него исходят и к

нему ведут все нити сюжета, способствующие

постепенному раскрытию его облика и нравст-

венных свойств. В еще большей мере эта ха-

рактеристика применима к произведениям, со-

зданным в последнее десятилетие жизни Со-

фокла.

Трагедия «Электра» (точная дата, а также

хронологическое соотношение с одноименной

трагедией Еврипида неизвестны) по своему сю-

жету соответствует в общем «Хоэфорам» Эсхи-

ла, но в расстановке действующих лиц и их ин-

терпретации есть существенные различия. Ни

Софокл, ни его Орест не сомневаются в необхо-

димости убийства Клитеместры и Эгисфа —

приказ Аполлона не подлежит ни обсуждению,

ни обоснованию. Соответственно Орест превра-

щается во второстепенное действующее лицо,

исполняющее волю бога без малейших колеба-

ний. Главным же героем становится его сестра

Электра: она не только сумела спасти малень-

кого Ореста сразу же после убийства Агамем-

нона, но и все годы, прошедшие с тех пор, про-

жила, поглощенная одной страстью, одной на-

деждой на возвращение брата и свершение

справедливой мести. Она не принимает ника-

ких доводов, которыми Клитеместра пытается

оправдать свой поступок, и откровенно выра-

жает свою ненависть к матери и ее любовнику

Эгисфу. В такой ситуации застает обеих жен-

щин не узнанный ими старый наставник Оре-

ста, вырастивший его в изгнании и принесший

теперь ложную весть о смерти юноши: этим

Орест рассчитывает притупить бдительность

Клитеместры и Эгисфа и облегчить себе испол-

нение мести. Преступная мать даже не пытает-

ся скрыть радость при получении такого изве-

стия, Электру же оно повергает в отчаяние, из

которого рождается мысль о необходимости са-

мой совершить то, чего не успел сделать Орест.

Горе Электры достигает кульминации, когда на

орхестре появляется также не узнанный ею

брат с урной в руках, где, по его словам, поко-

ится прах умершего. Безграничное отчаяние

Электры заставляет Ореста отбросить осторож-

ность, открыться сестре и обсудить вместе план

мести. Осуществление его удается без препят-

ствий: сначала из дворца слышится крик пора-

жаемой Клитеместры, затем в засаду попадает

обманутый ложной вестью Эгисф. В кратком

заключительном трехстишии хор славит одер-

жанную победу.

Только внешнюю роль играет божественное

прорицание также в трагедии «Филоктет»

(409). Ахейцам, десятый год осаждающим

Трою, предсказано, что для победы они должны

овладеть луком Филоктета, доставшимся ему

еще от Геракла. Между тем Филоктет, направ-

лявшийся под Трою вместе со всеми греками,

был по дороге укушен змеей, и образовавшаяся

язва издавала такое зловоние, что спутники ос-

тавили его на пустынном скалистом острове

Лемносе. Филоктет, проведший по вине грече-

ских вождей около десяти лет в одиночестве и

лишениях, естественно, никогда не согласится

добровольно помочь им, не говоря уже о том,

что только при помощи лука он добывает себе

скудное пропитание. Поэтому Одиссей, взяв-

ший на себя эту трудную задачу, избирает для

ее выполнения недавно прибывшего под Трою

юного Неоптолема, сына Ахилла, к которому

Филоктет всегда питал дружеские чувства. Не-

оптолем должен предстать перед Филоктетом

как еще одна жертва несправедливости и обид

ахейцев; теперь он-де возвращается на родину

и может попутно доставить домой также Филок-

тета. И вот Одиссей и Неоптолем незаметно

причаливают к Лемносу; Одиссей скрывается,

а Неоптолем, с доверием принятый Филоктетом,

становится свидетелем тяжелых мучений, кото-

рые доставляет несчастному его рана. После од-

ного из таких припадков Филоктет впадает в

забытье, оставляя лук в руках Неоптолема; у

последнего есть полная возможность похитить

заветное оружие, столь нужное пославшим его

ахейцам. Здесь, однако, в Неоптолеме просыпа-

ется его истинная природа — сын доблестного и

прямодушного Ахилла не может поступить так

коварно и подло с доверившимся ему несчаст-

ным человеком. Все доводы Одиссея, выстав-

ляющие на первый план выгоду и пользу, от-

вергаются Неоптолемом как софизмы, недостой-

ные его чести. Выход из положения указывает

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

355

появившийся с небес Геракл: на правах старого

друга и соратника он сообщает Филоктету волю

богов, желающих его отъезда под Трою.

Заключение «Филоктета» с использованием

чисто еврипидовского приема «deus ex machina»

показывает, что и для Софокла привычное рус-

ло эпического сказания с его пророчествами и

божественными предписаниями сохранилось

только как сюжетная канва; главной в траге-

дии является этическая проблематика, разраба-

тываемая снова в сознательной полемике с

учением софистов: «природа» человека в глазах

Софокла выражается не в следовании эгоисти-

ческим инстинктам, разрушающим внутреннюю

цельность индивидуума, отрывающим его от

святых традиций чести и доблести, а в макси-

мальном раскрытии именно этих вечных и обя-

зательных свойств человеческой натуры. Скоро-

преходящие соображения выгоды и пользы, ко-

торые Одиссей отстаивает как верный выуче-

ник софистов, искажают истинную природу

вдЛовека и ставят под угрозу прочность коллек-

тива, базирующегося на подобных принципах.

В своем последнем произведении, трагедии

«Эдип в Колоне», поставленной уже после

смерти поэта (401), Софокл возвращается к

сказанию об Эдипе. Изгнанный из Фив слепой

и ншций старец в сопровождении Антигоны

достигает в своих скитаниях афинского пред-

местья Колона, где, по предсказанию, должна

завершиться жизнь етрадальца. Здесь, на атти-

ческой земле, встречает Эдипа легендарный

афинский царь Тесей; сюда же является изгнан-

ный братом Полиник, чтобы получить отцовское

благословение на войну за потерянный престол.

Однако Эдип в негодовании прогоняет его, про-

клиная обоих сыновей и предрекая им смерть в

братоубийственном поединке. В страстной яро-

сти, с которой старец реагирует на просьбы По-

линика, мы только и узнаем прежнего, энергич-

ного и темпераментного правителя Фив, в ос-

тальном это человек, хотя и раздавленный не-

счастиями, но наполовину уже просветленный

своей принадлежностью к иному миру. С пол-

ной категоричностью отрицается в этой траге-

дии субъективная вина Эдипа: в деяниях, совер-

шенных по неведению, он не виноват; не бедст-

вия, а вечная благодать богов снизойдут на стра-

ну, которая даст ему последнее успокоение. Со-

провождаемый одним лишь Тесеем, при чудес-

ных знамениях, Эдип живым уходит в обитель

мертвых, превращаясь в демона-хранителя при-

ютивших его Афин. Столкновение героя с не-

познаваемой волей богов, озарявшее трагиче-

ским величием действие «Царя Эдипа», здесь

целиком снимается, но вместе с ним уходит и

глубокая нравственная проблематика, породив-

шая образ самостоятельного, решительного и

цельного во всем человека, который составляет,

главную ценность творений Софокла.

Хотя во всех известных нам трагедиях Софок-

ла в конечном счете торжествует божественная

воля, это происходит не в результате непосред-

ственного вмешательства богов, а через вполне

самостоятельное, внутренне осознанное поведе-

ние людей. Сознание ограниченности человече-

ских возможностей перед лицом вечных богов не

лишает героев Софокла активности, не ослабляет

их энергии в достижении намеченной цели, рав-

но как не освобождает их от ответственности за

совершенные поступки. Софокл меряет полной

мерой достоинство и величие человека, его со-

ответствие тем высоким нравственным нормам,

которые вытекают из осознания индивидом

своего места в обществе, своего долга перед ним

и перед самим собой.

Отсюда — нормативность героев Софокла,

сближающая их с творениями греческой пласти-

ки классической эпохи; поэт сам говорил, что он

создает людей такими, «какими они должны

быть». Драматург сознательно отбрасывает вто-

ростепенные или слишком индивидуальные чер-

ты характера в своих персонажах: в «Антигоне»

хор поет о могучей силе Эроса, но ни сама ге-

роиня, ни ее жених Гемон ни словом не упоми-

нают о владеющей ими любви; в плаче Антиго-

ны перед расставанием с жизнью звучит скорбь,

любой девушки, не успевшей насладиться радо-

стями брака и материнства, а не именно этой

героини, испытывающей любовное чувство к

вполне определенному юноше. И само понятие

«характер» применительно к героям Софокла

далеко не совпадает со значением этого термина

в литературе Нового времени, предполагающей

выявление особых черт внешнего облика и пси-

хического склада персонажа. Индивидуальность

героев Софокла, свободная от всего случайного

и несущественного, возникает вследствие того,

что они оказываются вовлеченными в совершен-

но уникальную, неповторимую ситуацию: вся-

кая девушка, приговоренная к смерти, будет оп-

лакивать свою судьбу, как это делает Антигона,

но не всякой приходится хоронить в одиночку

брошенного без погребения брата; всякий иде-

альный царь будет стремиться к избавлению

своего города от скверны, как это делает Эдип,

но не всякому придется при этом неотступно ис-

следовать свое прошлое, чтобы обнаружить в

себе более страшного преступника, чем искомый

цареубийца.

Характернейшим признаком софокловских ге-

роев является их твердая уверенность в пра-

вильности однажды избранного пути; они всегда*

цельные натуры, остающиеся верными себе на

протяжении всего действия трагедии: ни угро-

зы, ни уговоры не могут заставить Антигону-

362

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

признать правоту Креонта, а Электру — отка-

заться от ее ненависти и жажды мести убийцам

отца; физические страдания не в состоянии

смягчить непримиримость Фи л октета; попытка

Одиссея использовать Неоптолема как орудие

своих коварных замыслов удается только на ко-

роткое время, ибо вскоре юный герой возвра-

щается к своей истинной природе. Часто Софокл

подчеркивает цельность и стойкость основного

героя, противопоставляя ему персонаж, неспо-

собный на самоотверженный поступок или не

понимающий всей силы и величия акта добле-

сти (Текмесса в «Аяксе», Йемена рядом с Анти-

гоной, Хрисофемида — с Электрой).

В поздних трагедиях, не отказываясь от ос-

новных принципов изображения человека, Со-

фокл с гораздо большим вниманием исследует

внутренний мир своих героев, раскрывает их пе-

реживания, смену противоположных чувств,

взаимное влияние друг на друга. В «Электре»

для показа сильного душевного потрясения ис-

пользуется так называемая монодия — сольная

ария, полная трагического пафоса. Драматиче-

ская техника эволюционирует и в других отно-

шениях: живее становится диалог и обмен реп-

ликами с участием трех действующих лиц, но

и молчание Неоптолема при виде страданий Фи-

локтета, и грозное безмолвие Эдипа в ответ на

просьбы Полиника показывают, что происходит

в это время в их душе. При этом следует осте-

регаться перенесения на героев Софокла поня-

тий современной психологической драмы: внут-

реннее развитие его действующим лицам не-

свойственно, и даже в образе Неоптолема, где

глубже, чем в других трагедиях, раскрыт самый

процесс созревания его решения, в конечном

итоге только обнаруживается заложенная в ге-

рое «природа».

Как уже говорилось, начиная с «Царя Эдипа»

Софокл преодолевает двухчастность, присущую

его ранним произведениям, и организует мате-

риал трагедии таким образом, что все сюжетные

линии концентрируются вокруг основного ге-

роя. Построение трагедии Софокла вообще отли-

чается ясностью и четкостью: в прологе обычно

намечается план действия, реализация которого

ведет с переменным успехом к кульминации,

часто носящей характер катастрофы; вскоре за-

тем следует развязка. В «Электре» обращает на

себя внимание симметричное расположение

сходных по ситуации и примерно равновеликих

сцен по обе стороны от центрального эпизода,

которое сближает композицию этой трагедии

с расположением фигур на скульптурном фрон-

тоне.

Цельность образов Софокла и пластическая

завершенность его трагедий создали ему славу

необычайно ясного и внутренне гармоничного

художника. Эту сторону в творчестве Софокла

особенно подчеркивал «неогуманизм» XVIII—

XIX вв., видевший в нем воплощение антично-

го идеала «благородной простоты и спокойного

величия». Подобная оценка нуждается, однако,

в существенном уточнении: гармоничность со-

фокловской трагедии возникает как результат

разрядки огромного напряжения сил, в котором

раскрываются высшие возможности человече-

ского духа. Конфликты, возникающие и разре-

шающиеся в произведениях Софокла, опосредо-

ванно свидетельствуют о внутренней противоре-

чивости афинской демократии периода ее рас-

цвета, но глубина мысли, безошибочное чувство

меры и высочайший уровень художественного

мастерства в разработке этих конфликтов при-

дали образам Софокла мировое значение. По-

этому так высоко ценили Софокла Расин и

Гёте, посвятил ему специальное исследование

Лессинг, размышляли над его трагедиями в

своих эстетических работах Гегель и Белин-

ский.

5. ЕВРИПИД

Сохранившееся от античности «Жизнеописание

Еврипида» содержит множество анекдотических

подробностей о происхождении и семейной жиз-

ни поэта, обязанных своим появлением аттиче-

ской комедии, для которой творчество и лич-

ность Еврипида служили предметом непрестан-

ных нападок и насмешек. В действительности

поэт, родившийся около 484 г., происходил из

богатой и знатной семьи, имевшей поместье на

острове Саламине. Здесь впоследствии показы-

вали уединенную пещеру на берегу моря, где

Еврипид любил проводить время, обдумывая

свои произведения. Молва называла его учени-

ком Анаксагора и Протагора и другом Сокра-

та — таким путем старались объяснить содержа-

щиеся в трагедиях Еврипида многочисленные

отклики на современные ему философские уче-

ния и естественнонаучные теории, к которым он

проявлял несомненный интерес.

Еврипид впервые выступил на состязаниях

трагических поэтов в 455 г., но неудачно; пер-

вой награды он добился только в 441 г., да и в

дальнейшем афинская публика не баловала его

признанием: при жизни он одержал всего четы-

ре победы; пятую ему принесла поставленная

посмертно в 405 г. трилогия, от которой сохра-

нились трагедии «Вакханки» и «Ифигения в

Авлиде». Они были написаны в Македонии,

куда Еврипид в 408 г. переехал по приглашению

царя Архелая; здесь он и умер полтора-два года

спустя. Не оцененный при жизни, Еврипид уже

в IV в., а затем в эпоху эллинизма и римского

владычества стал наиболее популярным из трех

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

363

классиков греческой трагедии; из написанных

им 92 произведений еще на рубеже новой эры

Ьыли известны 75 драм. До нас дошло 17 тра-

iедий, сатировская драма «Киклоп» и множе-

ство фрагментов, зачастую довольно обширных,

а также приписываемая Еврипиду трагедия

«Рес», в действительности едва ли ему принад-

лежащая.

Сохранившиеся драмы Еврипида относятся к

периоду между 438 и 406 гг., близко совпадая,

таким образом, по времени с известным нам

периодом творчества Софокла; почти одновре-

менно оба поэта ушли из жизни. И тем не менее

трудно представить себе двух драматургов, бо-

лее различных по мировоззрению и но понима-

нию стоявших перед ними художественных за-

дач. Присущие афинской демократии противо-

речия, все с большей силой проявлявшиеся в

годы Пелопоннесской войны, наложили неизгла-

димый отпечаток на все творчество Еврипида.

В отличие от Софокла, Еврипид не принимал

участия в общественной деятельности. Тради-

ция рисует его мудрецом-созерцателем, любите-

лем уединения и раздумий на лоне природы.

При всем том его трагедия была очень чутка и

восприимчива к проблемам, волновавшим его

сограждан. Так, в первое десятилетие Пелопон-

несской войны драматург выступает как убеж-

денный патриот и пропагандист государственно-

го строя Афин, в которых он видит оплот благо-

честия в Элладе. В трагедии «Гераклиды» (430)

легендарный аттический царь Демофонт, сын

Тесея, берет под свое покровительство старую

мать и детей Геракла, преследуемых после смер-

ти героя его исконным врагом, микенским царем

Еврисфеем. Ради защиты Гераклидов афинский

народ с оружием в руках отражает нападение

вражеской рати — ситуация, близко напоминаю-

щая эсхиловских «Молящих», но приобретаю-

щая особое значение в условиях начавшейся

войны со Спартой.

Откровенной антиспартанской тенденцией

пронизана также относящаяся к 20-м годам

V в. трагедия «Андромаха». После взятия Трои

супруга Гектора стала пленницей Неоптолема

и родила ему сына; между тем его брак с Гер-

мионой, дочерью Менелая и Елены, оставался

бесплодным. Ненавидящая свою соперницу Гер-

миона, пользуясь отлучкой мужа в Дельфы, ко-

варством захватывает укрывшуюся у алтаря

Андромаху и ее ребенка; от неминуемой смерти

их спасает только появление престарелого Пе-

лея, деда Неоптолема. Сам же Неоптолем по-

гибает в Дельфах вследствие заговора, подстро-

енного с участием Ореста, которому некогда

была обещана в жены Гермиона. Таким обра-

зом, все действующие лица, связанные в эпиче-

ской традиции со Спартой или Аргосом (Мене-

лай, Гермиона, Орест), изображены в этой тра-

гедии самыми мрачными красками: они жесто-

ки и вероломны, и все их поведение должно

было напоминать афинским зрителям образ

действий тех реальных спартанцев, с которыми

в эти годы велась война.

В трагедии «Молящие» (ок. 422—420 гг.) су-

щественное место занимает политический дис-

пут легендарного аттического царя Тесея с фи-

ванским послом; фиванец защищает преиму-

щества единоличной власти, Тесей же развер-

тывает полную программу афинского государст-

венного устройства, основанного на равнопра-

вии всех граждан. Прославляя афинскую демо-

кратию как идеальный строй, Еврипид в то же

время видит в ней отчетливые признаки соци-

ального расслоения, алчность богачей и злобное

недовольство бедняков. Наиболее надежным оп-

лотом государства он считает «средний класс»,

т. е. крестьян, возделывающих землю и не под-

дающихся на уговоры легкомысленных и безот-

ветственных демагогов,— к последним Еврипид

относится без малейшего уважения. Если вера

в спасительный «средний класс», хотя она и

разделялась многими современниками поэта, но-

сила в этот период уже достаточно утопический

характер, то несомненно прогрессивной была

критика, направленная против любителей воен-

ных авантюр, обрекающих в жертву своему тще-

славию жизнь сограждан. С огромным сочувст-

вием и состраданием изображает поэт бедствия

и горести, которые война приносит побежден-

ным, особенно осиротевшим матерям, женам и

детям.

Наиболее показательны в этом отношении две

трагедии, очень близкие друг другу по сюжету:

«Гекуба» (ок. 424 г.) и «Троянки» (415). В обе-

их драмах действие происходит после падения

Трои, и основными действующими лицами явля-

ются доставшиеся в плен победителям троянские

женщины.

Главная героиня трагедии «Гекуба» — преста-

релая жена Приама, некогда царица могущест-

венной Трои, ныне жалкая раба ахейцев. Ее,

пережившую гибель мужа и любимых сыновей,

привязывают к жизни только находящаяся при

ней юная дочь Поликсена и младший из сыно-

вей Полидор, отосланный ею некогда к фракий-

скому царю Полиместору и благодаря этому уце-

левший при разгроме Трои. Но вот ахейцы при-

нимают решение принести Поликсену в жертву

погибшему под Троей Ахиллу, а некоторое вре-

мя спустя к морскому берегу у палаток троян-

ских пленниц волны прибивают труп Полидора,

вероломно убитого Полиместором после падения

Трои. Гекубой овладевает новый приступ отчая-

ния, из которого рождается жажда страшной

мести: Гекуба заманивает Полиместора, не

364

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

знающего, что его преступление раскрыто, вме-

сте с его маленькими детьми к себе в шатер, где

с помощью троянских женщин убивает детей,

а самого Полиместора ослепляет.

Хотя современная критика считает иногда

недостатком этой трагедии ее двухчастность

(жертвоприношение Поликсены и убийство По-

лидора не связаны сюжетно между собой), ее

внутреннее единство несомненно. Объединяю-

щий всю трагедию образ Гекубы, сначала не-

счастной матери, затем грозной мстительницы,

дан с огромным богатством психологических от-

тенков, делающих реально ощутимой всю глу-

бину страданий и душевных мук, в которые

ввергла Гекубу война.

В «Троянках», в отличие от «Гекубы», нет

связного сюжета. Они представляют собою ряд

сцен, которые разыгрываются на фоне догораю

щей Трои и с потрясающей силой рисуют горь-

кую долю Гекубы, Кассандры и Андромахи,

ставших добычей победителей. Особенно силь-

ное впечатление производят исступленные про-

рочества Кассандры, предрекающей самим гре-

кам гибель на пути домой и по возвращении,

В этой трагедии, поставленной в самый разгар

приготовлений к Сицилийской экспедиции, обоз-

начавшей возобновление военного конфликта, в

полный голос звучит протест Еврипида против

наступательной войны и тех жертв и страданий,

которые она неминуемо несет и побежденным,

и победителям.

Изображение страдающего человека состав-

ляет наиболее характерную черту творчества Ев-

рипида, причем в отличие от Эсхила он не видит

для страдания отдельной личности объяснения в

правящей миром разумной божественной воле.

В самом человеке заложены силы, способные

ввергнуть его в пучину страданий.

Таким человеком является, в частности, Ме-

дея — героиня одноименной трагедии, постав-

ленной в 431 г. Волшебница Медея, дочь кол-

хидского царя, полюбив прибывшего в Колхиду

Ясона, оказала ему некогда неоценимую по-

мощь, научив преодолеть все препятствия и до-

быть золотое руно. В жертву Ясону она принес-

ла родину, девичью честь, доброе имя; тем тя-

желее переживает теперь Медея желание Ясона

оставить ее с двумя сыновьями после несколь-

ких лет счастливой семейной жизни и вступить

в брак с дочерью коринфского царя, который к

тому же велит Медее с детьми убраться из его

страны. Оскорбленная и покинутая женщина

замышляет страшный план: не только погубить

соперницу, но и убить собственных детей; так

она сможет в полной мере отмстить Ясону. Пер-

вая половина этого плана осуществляется без

особого труда: мнимо смирившись со своим по-

ложением, Медея через детей посылает невесте

Ясона дорогой наряд, пропитанный ядом. Пода-

рок благосклонно принят, и теперь Медее пред-

стоит самое трудное испытание — она должна

убить детей. Жажда мести борется в ней с ма

теринскими чувствами, и она четырежды меня-

ет решение, пока не появляется вестник с гроз-

ным сообщением: царевна и ее отец погибли в

страшных мучениях от яда, а к дому Медеи спо-

шит толпа разгневанных коринфян, чтобы рас-

правиться с ней и ее детьми. Теперь, когда

мальчикам грозит неминуемая смерть, Медея

окончательно решается на страшное злодеяние.

Перед возвращающимся в гневе и отчаянии Ясо-

ном Медея появляется на парящей в воздухе

волшебной колеснице; на коленях у матери

—

трупы убитых ею детей.

Атмосфера волшебства окружающая финал

трагедии и до некоторой степени облик самой

Медеи, не может скрыть глубоко человеческое

содержание ее образа. В отличие от героев Со-

фокла, никогда не уклоняющихся от однажды

избранного пути, Медея показана в многократ-

ных переходах от яростного гнева к мольбам, от

негодования к мнимому смирению, в борении

противоречивых чувств и мыслей. Неужели она

может убить своих детей? Нет, пусть сгинет

прежнее решение! Но сделать себя посмешищем

для врагов? Ни за что! Решайся же, Медея!

И ты сделаешь это, сердце? Оставь их, пощади!..

Нет, не отдам детей на глумление,—все решено.

Прощайте ж, дети!.. О, как я несчастна!..

Глубочайший трагизм образу Медеи придают

также горестные размышления о доле женщи-

ны, положение которой в афинской семье было

и в самом деле незавидным: находясь под не-

усыпным присмотром сначала родителей, а по-

том мужа, она была обречена всю жизнь оста-

ваться затворницей в женской половине дома.

К тому же при выдаче замуж никто не спраши-

вал девушку о ее чувствах: браки заключались

родителями, стремившимися к выгодной для

обеих сторон сделке. Медея видит глубокую не-

справедливость такого положения вещей, отдаю-

щего женщину во власть чужого, незнакомого

ей человека, зачастую не склонного слишком об-

ременять себя брачными узами.

Да, между тех, кто дышит и кто мыслит,

Нас, женщин, нет несчастней. За мужей

Мы платим, и недешево. А купишь,

Гак он тебе хозяин, а не раб...

Ведь муж, когда очаг ему постыл,

На стороне любовью сердце тешит,

У них друзья и сверстники, а нам

В глаза глядеть приходится постылым.

(Перевод И. Анненского)

Бытовая атмосфера современных Еврипид}'

Афин сказалась также на образе Ясона, дале-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

365

ком от какой бы то ни было идеализации. Себя-

любивый карьерист, выученик софистов, умею-

щий повернуть в свою пользу любой довод, он

то оправдывает свое вероломство ссылками на

благополучие детей, которым его женитьба

должна обеспечить гражданские права в Корин-

фе, то объясняет помощь, полученную некогда

от Медеи, всемогуществом Киприды.

Необычная трактовка мифологического пре-

дания, внутренне противоречивый образ Медеи

были оценены современниками Еврипида сов-

сем иначе, чем последующими поколениями

зрителей и читателей. Античная эстетика клас-

сического периода допускала, что в борьбе за

супрз^жеское ложе оскорбленная женщина име-

ет право идти на самые крайние меры против

изменившего ей мужа и своей соперницы. Но

месть, жертвой которой становятся собственные

дети, не укладывалась в эстетические нормы,

требовавшие от трагического героя внутренней

цельности. Поэтому прославленная «Медея»

оказалась при первой постановке только на

третьем месте, т. е. в сущности провалилась.

Удачнее сложилась три года спустя судьба дру-

гой трагедии Еврипида « Ипполит», удостоенной

первой премии, хотя и близкой во многих чер-

тах к «Медее».

В греческом мифе об Ипполите нашел отра-

жение мотив, распространенный в древнем Сре-

диземноморье и лучше всего известный из биб-

лейской легенды о целомудрии Иосифа: сын

афинского царя Тесея Ипполит, чистый юноша,

глубоко чтит вечную девственницу Артемиду,

но презирает дары и всевластие Афродиты. Ос-

корбленная пренебрежением богиня разжигает

преступную любовь к Ипполиту в сердце его

мачехи Федры, которая тщетно пытается бо-

роться с охватившим ее чувством: истомленная

страстью, она в полубреду грезит то об охоте в

заповедных рощах, то об отдыхе у прохладного

лесного ручья, где она могла бы находиться

вблизи Ипполита. Вкрадчивое вмешательство

старой няньки заставляет Федру открыть ей

свою тайну, и нянька, связав Ипполита обетом

молчания, передает ему приглашение на свида-

ние с мачехой, чем вызывает бурное негодова-

ние юноши. Для опозоренной Федры нет теперь

иного выхода, кроме смерти; однако ее оскорб-

ленное чувство ищет выхода в мести: возвра-

щающийся из похода Тесей находит на трупе

повесившейся жены письмо, в котором она обви-

няет пасынка в посягательстве на ее честь.

В объяснении с отцом связанный клятвой Иппо-

лит не может открыть ему всей правды и толь-

ко настаивает на своей невиновности. Тесей

возмущен коварством сына. Он приговаривает

его к изгнанию и призывает на голову Ипполи-

та проклятие богов, которое приводит к траги-

ческому исходу: когда юноша ехал на колеснице

вдоль берега моря, из воды показалось страшное

чудовище; кони понесли, и Ипполит разбился о

прибрежные скалы. Появившаяся в финале Ар-

темида раскрывает перед Тесеем невиновность

его сына и одновременно объясняет, почему она

не содействовала раньше его спасению: у богов

не принято мешать друг другу в исполнении v\

замыслов.

Трагедия «Ипполит», как и «Медея», харак-

терна во многих отношениях для творчества

Еврипида. Прежде всего драматург выступает

и здесь как замечательный мастер психологиче-

ской разработки образа: любовное томление

Федры, приступы страсти, овладевающее ею

от -

чаяние и сознание позора; грубое прямодушие

няньки, умеющей выведать секрет своей мяту-

щейся госпожи; чистота и цельность внутренне-

го мира Ипполита — все это изображено с глу-

боким проникновением в тайны человеческой

души.

Показательно также отношение Еврипида к

богам: Афродита действует из таких мелких по-

буждений, как тщеславие и оскорбленное само-

любие, а Артемида, верным почитателем кото-

рой был Ипполит, отдает его на произвол низ-

менных чувств Афродиты. Боги, по чьей воле

люди без всякой вины терпят такие страдания,

недостойны называться богами,— эта мысль, не-

однократно высказываемая в различных Tpaie-

диях Еврипида, отражает его религиозные сом-

нения и скепсис.

Самую мрачную роль играет божественное

вмешательство в трагедии «Геракл». В отсутст-

вие Геракла фиванский тиран Лик задумал уни-

чтожить его семью, и все призывы престарелою

Амфитриона, земного отца Геракла, к его небес-

ному отцу Зевсу остаются бесплодными. Неожи-

данное возвращение героя кладет конец пре-

ступным намерениям Лика; первая половина

трагедии завершается радостной игрой Геракла

с еще не оправившимися от испуга детьми.

Здесь, однако, в действие вмешивается Гера, не-

навидящая Геракла из ревности к его матери.

По ее велению Гераклом овладевает безумие, в

приступе которого он убивает только что спа-

сенных жену и детей. Придя в себя и осознав

глубину своего падения, Геракл готов покон-

чить счеты с жизнью, но подоспевший на по-

мощь к другу Тесей снимает с него часть от-

ветственности за преступление, поскольку ис-

тинной виновницей всего случившегося являет-

ся Гера. В то время как персонажи Софокла не

искали себе оправдания в божественном вмеша-

тельстве, еврипидовский Геракл приходит к вы-

воду, что самоубийство недостойно истинного ге-

роя, которому подобает стойко выносить удары

судьбы. Решение Геракла означает отход Еври-

366 КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

нида от нравственных постулатов классической

трагедии V в., возлагавшей на человека безраз-

дельную ответственность за совершенные им

деяния.

Полный разрыв с мифологической традицией

знаменуют две трагедии, связанные с мифом о

мщении детей Агамемнона за его насильствен-

ную смерть. У Эсхила и тем более Софокла пра-

вомерность убийства Клитеместры не вызывала

сомнения. Еврипид, перенося действие своей

трагедии «Электра» (413) в деревню, где живет

насильно выданная замуж за бедного крестья-

нина дочь Агамемнона, одндм этим существенно

снижает пафос героического предания, низводя

его до уровня бытовой драмы. Хотя муж Элект-

ры пощадил ее девичество, она заманивает мать

к себе в дом под предлогом совершения обрядов

над родившимся ребенком, играя, таким обра-

зом, на святых для женщины чувствах. Орест,

без колебаний убивающий Эгисфа, с отвращени-

ем поднимает оружие против матери и наносит

ей удары, закрыв глаза плащом. После совер-

шения мести брат и сестра чувствуют себя опу-

стошенными и раздавленными, вспоминая о

предсмертных мольбах матери; и даже появляю-

щиеся в финале божественные близнецы Кастор

и Полидевк не могут целиком одобрить приказ

Аполлона, в согласии с которым совершилось

убийство Клитеместры.

В трагедии «Орест» (408) юноша представлен

в состоянии тяжелой подавленности. Он не ви-

дит смысла в совершенном убийстве, ибо отца

этим все равно не воротить, и боится смотреть в

глаза Тиндарею, отцу Клитеместры, для которо-

го он всегда был любимым внуком. Ссылка на

Аполлона не спасает матереубийц от гнева ар-

госских граждан, осуждающих их на смерть, и

Оресту приходится искать спасения в новых

злодеяниях. Только вмешательство очередного

deus ex machina — на этот раз самого Аполло-

на — возвращает ход событий в русло традици-

онного мифа.

Критика мифологической традиции и религи-

озный скепсис сближает Еврипида с современ-

ными ему течениями философской мысли, с ко-

торыми он имеет и другие точки соприкоснове-

ния. В то время как Софокл энергично отстаи-

вает преимущества врожденной доблести перед

добродетелью, вырабатываемой воспитанием,

Еврипид занимает в этом вопросе чаще всего

противоположную позицию: благородство состо-

ит не в происхождении, а в нравственных свой-

ствах человека; тот, кто обучен добродетели, не

совершит неблаговидного поступка; под руби-

щем бедняка часто бьется доброе и чистое серд-

це, а у благородного отца нередко рождается

негодный сын. Не представляет абсолютной цен-

ности и богатство; человеку, живущему трудом

своих рук, деньги нужны лишь для того, чтобы

принять гостей или вызвать врача к больному, а

изобилие злата не спасает от превратностей и

ударов судьбы. Только относительной и внеш-

ней является разница между свободным и ра-

бом: один пример обращенных в рабство Геку-

бы, Андромахи, Поликсены показывает неспра-

ведливость этого обычая, покоящегося на гру-

бой силе. В военные годы, когда рабство было

вполне реальной угрозой для пленников любой

воюющей стороны (в Сицилии осенью 413 г.

было взято в плен и отправлено в каменоломни

не менее семи тысяч афинян и их союзников),

подобные размышления Еврипида были особен-

но актуальны.

Многочисленные высказывания героев Еври-

пида на морально-этические темы, полемика по

вопросам мировоззрения создали ему еще в

древности репутацию «философа на сцене», а

современная ему комедия попросту отождеств-

ляла его с софистами. Следует, однако, остере-

гаться такого прямого сближения: многим обя-

занный софистам в критике традиционной мора-

ли, Еврипид недвусмысленно отвергал исходив-

шую от некоторых из них проповедь «сильной

личности». Уже в образе Медеи, а тем более

Электры и Ореста содержится элемент полеми-

ки с идеалом личности, которой «все дозволе-

но»; полному развенчанию этого идеала служит

фигура Этеокла в «Финикиянках» (ок. 411—

410 гг.). Не благородный защитник отчизны, ка-

ким мы знаем Этеокла в эсхиловских «Семе-

рых...», а тщеславный честолюбец, готовый ради

власти нарушить любые нравственные нормы,—

таким предстает еврипидовский Этеокл в «Фи-

никиянках», и в его образе несомненно полеми-

ческое разоблачение крайнего индивидуализма,

нарушающего все общественные связи.

Критика подобных тенденций проникает и в

сатировскую драму Еврипида. Единственный

дошедший до нас целиком образец этого жан-

ра — его драма сатиров «Киклоп» построена на

сюжете из IX книги «Одиссеи», причем страш-

ный киклоп-людоед пускается у Еврипида в рас-

суждения об относительности всех моральных

норм и о праве сильного. Следует заметить, что

в пределах сатировской драмы подобная этиче-

ская проблематика оказывается инородным те-

лом, отчасти лишающим пьесу необходимой

легкости. Еврипид, по-видимому, вообще не счи-

тал себя мастером в этом жанре; он написал

всего семь или восемь сатировских драм, а в ка-

честве заключительной части тетралогии неред-

ко давал трагедию с благополучным кондом.

Произведением такого рода является ранняя

трагедия «Алкестида» (438): ее героиня добро-

вольно соглашается умереть, чтобы спасти

жизнь своего супруга Адмета, но неожиданно