Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

377

Из всех произведений Аристофана именно

«Плутос», завершающий его творческий путь

(поэт умер около 385 г.), оказался наиболее близ-

ким и доступным в эпоху Средневековья и ран-

него Возрождения. Специфическая форма и оби-

лие намеков на современные общественные

отношения затрудняли восприятие его более яр-

ких комедий уже в эллинистическое врвхмя, ког-

да Аристофан стал предметом усиленного изу-

чения александрийских, а затем римских фило-

логов. Прямое влияние его комедий на новую

западноевропейскую литературу ощущается в

XV—XVII вв. только у Эразма Роттердамского,

Рабле и Расина, переделавшего аристофанов-

ских «Ос» в «Сутяг». Хотя начиная с XVIII в.

имя Аристофана становится символом нелице-

приятной сатиры, бичующей общественные по-

роки (так его оценивали, например, Фильдинг

и Гейне, Гоголь и Герцен, Белинский и Черны-

шевский), свойственные ему художественные

приемы (обобщенность образов, материализо-

ванная метафора, гротеск) чаще встречаются у

писателей, не декларировавших своей близости

с Аристофаном (например, Салтыков-Щедрин,

Маяковский). Для современного театра пол-

ностью сохраняют свое значение такие черты

творчества Аристофана, как открытая тенден-

циозность («ярко выраженным тенденциозным

поэтом» назвал его Энгельс.— Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 333), активность

общественной позиции, укрупненность образов,

родственная сатирическому плакату, зримая

конкретность в обличении носителей социально

опасных явлений.

8. СРЕДНЯЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Последние произведения Аристофана античная

критика относила уже к так называемой «сред-

ней» аттической комедии, известной нам толь-

ко по именам более чем пятидесяти поэтов,

творивших на протяжении IV в. до н. э. (наи-

более выдающиеся — Анаксандрид, Антифан,

Алексид, Евбул), по фрагментам различной ве-

личины и названиям нескольких сотен пьес.

Самым существенным отличием средней коме-

дии от ее предшественницы — древней аттиче-

ской комедии — был отказ от всеобъемлющей

политической сатиры. Персональная инвектива

только в очень редких случаях была нацелена

против видных государственных деятелей; глав-

ный ее объект — хорошо известные всем афин-

ским гражданам гуляки, параситы, повара, осо-

бенно часто — гетеры. Вместе с этими персона-

жами в среднюю комедию широко вливалась

повседневная жизнь и бытовые типы Афин

IV в.: представители различных профессий

(комедии «Воин», «Флейтист», «Врач», «Жи-

вописец» и т. п.), чужеземцы, отовсюду стекав-

шиеся в Афины. Бытовая атмосфера царила,

несомненно, и в бесконечных комедиях-траве-

сти, пародировавших как сами мифы (в том

числе истории о рождении всевозможных бо-

гов — Зевса, Афродиты, Аполлона и Артемиды,

Диониса), так и их обработку в трагедиях. Наи-

более часто пародировался в IV в. самый по-

пулярный из трагической триады — Еврипид

(«Медея», «Елена», «Вакханки»), но не избе-

жали этой участи Софокл и даже суровый Эс-

хил («Семеро против Фив»). Особо следует от-

метить названия комедий, данные им по харак-

теру главного персонажа («Грубиян», «Распут-

ники», «Себялюбец»), а также выдающие ин-

терес драматургов к любовной теме («Безна-

дежно влюбленные», «Соперница»), и много-

численные названия по месту происхождения

девушек («Беотиянка», «Лемниянка», «Корин-

фянка»); очевидно, маски и сюжетные ситуа-

ции новой комедии были во многом подготов-

лены уже ее предшественницей, средней коме-

дией.

В композиционном и стилистическом отно-

шении средняя комедия также значительно ото-

шла от древней, знаменуя переход к совсем

иной жанровой разновидности. Из ее языка

ушла фантастическая щедрость и необуздан-

ная дерзость, столь свойственная ранним коме-

диям Аристофана. Вместе с падением роли

хора исчезли такие яркие и своеобразные части

древней комедии, как парод, парабаса, агон, и

хоровые партии почти целиком превратились

в вокально-танцевальные интерлюдии, которые

только делили пьесу на комплексы речевых

спен, близко напоминающие пять актов новой

европейской драмы. Зато значительно больше

внимания драматурги должны были уделять

построению живой, увлекательной интриги,

разработке характеров, поискам средств рече-

вой выразительности.

Таким образом, и но этой линии на долю

средней аттической комедии выпало подгото-

вить новые успехи жанра, достигнутые им уже

в конце IV — начале III в., т. е. во времена

раннего эллинизма.

378

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

(V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

С конца V в. в аттической классике на первый

план выступают новые формы словесного ис-

кусства. Наряду с литературой, предназначен-

ной для декламации, появляется литература

только для чтения.

Новыми стали и содержание и техника худо-

жественных произведений. Свою классическую

форму получает проза — историческое повест-

вование, ораторское выступление и философ-

ский диалог. Именно прозой писатель говорил

теперь о судьбе народа, о достоинстве челове-

ка, о его отношении к обществу и другому че-

ловеку. Литература приблизилась к повседнев-

ной жизни: главной темой классической прозы

V—IV вв. стала полисная современность, пока-

занная без исторической дистанции, без мифо-

логической условности, с фактографической

точностью.

Наступление «века прозы» было обусловлено

потребностями полисной демократии как систе-

мы управления, при которой умение оратора

воздействовать на массовую аудиторию играло

решающую роль при принятии законов в на-

родном собрании и при вынесении приговоров

в суде.

И такая высокая словесная культура была

создана. Она сформировалась в результате того

нового способа обучения, который получил рас-

пространение в Греции в середине V в. и послу-

жил началом всего последующего гуманитар-

ного образования в Европе. Его зачинателями

стали софисты («учителя мудрости») —выход-

цы из восточной и западной окраин эллинско-

го мира. Путешествуя из города в город, они

выступали с платными лекциями и брались лю-

бому открыть секреты ораторского успеха, со-

общая своим слушателям особые приемы для

умелого составления речей. Афины были наи-

более удобным полем их деятельности, и здесь

ун^е к концу V в. новая техника литературно-

го мастерства принесла свои реальные плоды

в виде произведений аттической прозы, далеко

ушедших и по идейному содержанию, и по

своей форме от традиций предшествовавшей им

ионийской прозы.

1. ИОНИЙСКАЯ ПРОЗА

VI—V ВВ. ДО Н. Э.

Прозаическая литература появилась в Греции

на ионийском диалекте в демократических по-

лисах Малой Азии в VI в. как одна из форм

нового осмысления того мира, с которым столк-

нулись греки после великой колонизации

(VIII—VI вв. до н. э.). В отличие от поэзии

проза не требовала музыкального аккомпане-

мента и была языком рабочих будней, а не

празднеств. Она стала антиподом поэзии, «язы-

ка богов», как язык здравого смысла. С самого

начала в ее развитии наметились два пути:

с одной стороны, отвоевывание у поэзии ее те-

матики — воплощение в прозе нового вйдения

мира, с другой — освоение опыта поэтической

стилистики, т. е. овладение художественными

приемами поэзии.

На основе фольклора еще в VI в. возникли

такие прозаические жанры, как басня, «изоб-

ретателем» которой по традиции считался раб

Эзоп с Самоса, и любовная новелла («Милет-

ские рассказы»). Однако литературную обра-

ботку басня получила лишь в IV—III вв. до

н. э. Свод басен дошел до нас в нескольких

редакциях, причем самая ранняя из них отно-

сится к I в. н. э., а новелла — к более позднему

времени, поэтому знакомство с литературной

греческой прозой начинается с жанров не бел-

летристических, а исторических и философских,

возникших в виде двух типов словесного выра-

жения — повествования и афористической сен-

тенции.

За первыми авторами повествовательной про-

зы в науке утвердилось название «логографы»

(от logos — рассказ). Логографы описывали

тот новый мир, с которым соприкасались греки,

когда все Средиземноморье стало доступно их

практическому опыту. Они несколько изменяли

и пополняли те сведения, которые нес в себе

эпос, критиковали мифы и свое главное внима-

ние сосредоточивали на истории отдельных

местностей и народов. Древнейшими логогра-

фами были Ферекид с острова Лероса, Кадм и

Гекатей из Милета. От Ферекида сохранились

фрагменты сочинения на тему гесиодовской

«Теогонии», от Кадма — только заглавие хро-

ники «Основание Милета и всей Ионии», от Ге-

катея — отрывки двух сочинений — «Генеало-

гий» и «Периэгесис» («Объезд земли»).

Стиль этих прозаиков близок к устной речи

и фольклорному сказу, обработка материала

еще лишена строгого критического анализа.

Вместе с тем у них уже наметилась схематиза-

ция: появился хронологический счет по поко-

лениям (у Гекатея) и своего рода план этно-

графических описаний заморских стран, наро-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

379

дов, обычаев. Мифологические темы в прозе

стали трактоваться иначе, чем в эпической по-

эзии: Ферекид отвлеченно толковал мифологи-

ческие образы, Гекатей стремился освободить

мифологические рассказы от элемента чудес.

В его фрагментах сохранилось любопытное

свидетельство первых шагов критической мыс-

ли: «Я описываю эти вещи так, как они мне

кажутся правильными; ведь рассказы греков,

на мой взгляд, разноречивы и смехотворны».

Наметилась тенденция к обобщающим опи-

саниям географических и исторических знаний

эпохи. Гекатей включил в свой «Объезд земли»

карту и описание всех тех местностей (Азии,

Европы, Африки), с которыми знакомились

ионийские купцы, доплывавшие до Кавказа,

Испании и Египта. В «Генеалогиях» он изла-

гал последовательную историю героического

периода, расположив в хронологическом поряд-

ке мифы о героях, начиная с потомков Девка-

лиона.

В культуре рабовладельческих полисов по-

вествовательная проза модифицировала эпиче-

ское наследие, приспосабливая его к новым

нуждам.

В еще более резкой форме отход от традиций

героического эпоса осуществлялся в ту эпоху

в греческой науке, которая благодаря отсут-

ствию теократии в греческих полисах смогла

подняться на ступень, недостижимую для уче-

ных Востока: из эмпирического знания она

превратилась в философию, перейдя от иссле-

дования частных закономерностей к построе-

нию общей картины мира как целостного един-

ства, где все элементы взаимосвязаны и подчи-

нены единому закону. Ее родоначальником

принято считать милетского гражданина, аст-

ронома Фалеса, который в начале VI в. в про-

тивовес космогоническому мифу о рождении

мира от Матери-Земли дал объяснение миро-

устройства как антиномии единого и многого,

примиряемой общей первоосновой всех вещей

(в глазах Фалеса это была вода). Принцип ан-

тиномичности мира был воспринят от Фалеса

всей греческой наукой и уже к концу VI в. на-

шел в ней три несходных решения.

На востоке, в Ионии, последователи Фалеса

продолжали объяснять единство видимого мира

наличием в нем первовещества («воздух» —

Анаксимен VI в.; «огонь» — Гераклит VI—

VB.). На западе, в Сицилии и Южной Италии

(«Великой Греции»), пифагорейцы в VI в. за-

говорили о структурном единстве мира, объ-

явив принципом космического единства «чис-

ло», т. е. закономерность числовых пропорций,

наблюдаемую в движениях небесных светил.

Там же, на западе, на рубеже VI—V вв. возник

еще один способ сведения всех вещей в мире к

общему первопринципу. Эта третья гипотеза

усматривала единство мира не в материальном

субстрате и не в сходстве структурного построе-

ния, а в самом свойстве вещей быть, существо-

вать. Родоначальником третьего направления

греческого рационализма был Ксенофан из юж-

ноиталийского города Элей. По имени этого

города последователей Ксенофана, развивав-

ших его учение о бытии, называли элеатами.

Космос, мир понимался элеатами как нечто не-

изменное, вечное, не возникающее и не уничто-

жающееся, единство — как реально существую-

щее, многообразие — как видимость.

Дифференциация восточного и западного пу-

тей эллинской философии нашла свое отраже-

ние в формальном различии тех словесных

жанров, которыми она пользовалась. Если на

западе элеаты писали поэмы (от пифагорейцев

сочинений не осталось), то на востоке ионий-

ские мыслители излагали свои мысли прозой

—

афористическими сентенциями, близкими к ве-

щаниям оракулов. Ни одно из их сочинений не

дошло до нас полностью, больше же всего фраг-

ментов (свыше 100) сохранилось от Гераклита

Эфесского. По ним можно судить о торжествен-

ном стиле этой ранней философской прозы:

мысли излагались в ней авторитарно, без де-

дукции и анализа, в назывных предложениях

типа: «свойственно всем — размышлять» (фр.

113; 91). Рифмой и повторами подчеркивались

логические антитезы и параллелизмы. Обычны-

ми для Гераклита были такие фразы: «Море —

вода чистейшая и грязнейшая, рыбам желанная

и спасительная, людям — нежелательная и ги-

бельная» (фр. 61; 52); «Холодное согревается,

горячее остывает, влажное высыхает, сухое оро-

шается» (фр. 126; 39).

Жанр дедуктивного, «жреческого» вещания,

равно как и повествовательный жанр хроник

получили прямое продолжение в V в. Самым

знаменитым преемником традиций философ-

ской прозы VI в. был атомист Демокрит из

Абдер (род. ок. 460 г. до н. э.). От него сохра-

нилось около 300 фрагментов, в которых ясно

ощущается стиль сентенций. Вот, например,

одна из них: «Бедность при демократии столь

же предпочтительна так называемому благопо-

лучию при единовластии, сколь свобода — раб-

ству» (фр. 251; 147).

Сочинения логографов V в. известны нам в

основном лишь по названиям, которые позво-

ляют, однако, судить о большой популярности

их работы. Так, мы знаем, что историю Аттики

описывал Ферекид Афинский, историю сици-

лийских греков — Антиох Сиракузский, «Ли-

дийские истории» составлял Ксанф из Сард, а

«Персидские истории» и «Летопись Лампса-

ка» — Харон Лампсакский и т. д. Тогда же, по-

380

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

мимо этих местных хроник, в которых собира-

лись факты мифологии и этнографии, появля-

лись и труды биографического характера, на-

пример «О древних поэтах и музыкантах»

Главкона из Регия, «О поэтах и софистах» Да-

маста, «О Фемикстокле и Перикле» Стесимбро-

та с острова Фасоса. Самым плодовитым лого-

графом V в. был Гелланик с Лесбоса, которому

принадлежало 28 произведений, в основном на

темы киклических поэм («Форонида», «Троян-

ские события», «Атлантида» и др.).

Наряду с произведениями, продолжающими

традиции VI в., на ионийском диалекте в V в.

были созданы сочинения, по своей идейной на-

правленности уже близкие новой культуре

Афин и несущие в себе первые зачатки антро-

пологизма, т. е. стремления рассматривать че-

ловеческую жизнь в ее причинно-следственных

отношениях. Писателями, открывшими этот

путь, был историк Геродот из Галикарнасса

(ок. 485 — ок. 425), которого Цицерон назвал

«отцом истории» («О законах», 1, 5), и врач

Гиппократ с острова Коса, прозванный «отцом

научной медицины».

Первый греческий историк принадлежал к

тому поколению малоазийцев, чье детство сов-

пало со временем экспансии персов на Балка-

ны, зрелый возраст — с периодом возвышения

Афин, старость — с началом Пелопоннесской

войны. Около десяти лет он провел в путешест-

виях, посетив Египет, Финикию, Сирию, Гел-

леспонт, Вавилон — те места, где были эллин-

ские фактории. Потом, как и многие его совре-

менники, бывал в Афинах и умер гражданином

Фурий — панэллинской колонии, основанной в

443 г. в Южной Италии. Его «История» пред-

назначалась для афинской публики и была ею

принята с восторгом: как гласит предание, афи-

няне наградили Геродота огромной суммой в

10 таланов. Эллинистические филологи разде-

лили его труд на девять книг и назвали

«Музы».

И по замыслу, и по объему это сочинение су-

щественным образом отличается от хроник ло-

гографов; писатель не довольствуется простым

наблюдением фактов, а стремится выяснить

причины событий и их закономерности. Свой

рассказ Геродот начинает словами: «Вот изло-

жение исследования Геродота Галикариасско-

го, чтобы не забывалось со временем людское

прошлое и не оставались неизвестны великие

и дивные подвиги, свершенные эллинами и вар-

варами, а также причина, по которой они вое-

вали друг с другом».

Пользуясь данными ионийских хронистов,

Гекатея прежде всего, а также собственными

путевыми наблюдениями и сведениями, полу-

ченными от персов и египетских жрецов, Геро-

дот описал царствования лидийских и персид-

ских правителей VII—V вв. до н. э., их походы

и завоевания, столкновения с греческими по-

лисами и покорение народов, населяющих близ-

лежащие земли. Основную часть своего труда

Геродот посвятил греко-персидским войнам

490—478 гг. (кн. V—IX), предпослав ей «пер-

сидскую историю» (кн.

I —

IV), историю наро-

дов, с которыми воевали персы. Нить рассказа

о четырех персидских царях — Кире, Камбизе,

Дарии, Ксерксе — обросла самостоятельными

историями Лидии, Скифии, Вавилона, Египта

и греческих полисов, и хронологическое повест-

вование о возвышении и падении могущества

Персии превратилось в полотно всеобщей исто-

рии известного тогда грекам населенного мира.

При этом заметки логографов не только были

приведены в систему, но и получили особое

истолкование. Экспансию персов, победу элли-

нов Геродот стал объяснять закономерным след-

ствием их образа жизни: воинственность пер-

сов — их страхом перед властелином, свободо-

любие греков — их подчинением закону. Побе-

да афинян утверждала в его глазах превосход-

ство эллинского образа жизни над восточной

деспотией.

«История» Геродота — первое дошедшее до

нас полностью произведение ионийской прозы,

и оно дает нам возможность судить о той худо-

жественной традиции, которая легла в его

основу. По типу восточных хроник Геродот

ввел чуждый для грека хронологический счет

по царствованиям. Его географические и этно-

графические отступления построены по плану,

уже выработанному предшественникам: если

Геродот заводит речь о той или иной местности,

то упоминает о ее размерах, форме, климате,

реках; если он дает этнографический экскурс,

то рассматривает страну, народ, чудесные исто-

рии; говоря о народе, описывает его предысто-

рию, образ жизни и нравы. Почерпнутые из

хроник сведения о лидийских и персидских ца-

рях полны сказочных мотивов и сюжетов, и

повествование ведется в двух стилях — сухой

и точный стиль научного изложения чередует-

ся с полуразговорным красочным стилем на-

родных новелл и легенд. При обрисовке истори-

ческих персонажей используются фольклорные

мотивы и приемы. По образцу сказки Геродот

ставит рядом со своими главными героями фи-

гуры их советников: недалекому лидийскому

царю Крезу противопоставлен мудрец Солон,

персидским царям Киру и Камбизу — Крез, об-

ретший мудрость в своем несчастии. Описание

их жизни украшено разнообразными сказочны-

ми мотивами. Так, например, в историю Креза

включены три вопроса, которые задает царь

мудрецу (Крез —Солону I, 30—32), рассказ об

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

381

охоте на кабана (ср. «Одиссея», XIX, 428) и о

нечаянном убийстве гостем сына своего хозяи-

на (I, 35—45); в форме яркой новеллы, по-

строенной на мотиве подкинутого царского

внука, воспитанного пастухом и опознанного

потом по детским пеленкам, показано детство

Кира (I, 107—120); избрание Дария на цар-

ство связано с рассказом о хитром конюхе, ко-

торый ловко заставляет заржать жеребца сво-

его господина и тем обеспечивает своему хо-

зяину победу (III, 84—86).

Влияние фольклора сказалось не только в

этих законченных новеллах, но и в выборе под-

робностей, которые Геродот сообщает о своих

героях. Очень часто встречаются у него излюб-

ленные сказочные числа: три, семь, тысяча: три

ответа дает Крезу Солон (I, 30), три посоль-

ства посылает Отан к своей дочери (III, 68),

три брата приходят к Македонию (V, 17); семь

персов держат совет о низложении самозванца

(III, 71), тысячу, две тысячи и четыре тысячи

персов убивает Зопир в Вавилоне (III, 157).

Несколько раз упоминается о роскошном

платье как царском подарке (Камбиз дарит

пурпурное платье царю эфиопов, III, 20; жена

Ксеркса дарит мужу сотканный ею прекрасный

плащ, III, 109) — деталь, мало что говорящая

греку, но обычная в восточном фольклоре (см.

библейское сказание об Иосифе, кн. Быт., 41,

42, 45).

По широте охвата событий «История» Геро-

дота была сопоставима лишь с эпосом, и имен-

но у эпоса он заимствовал многие из своих

композиционных приемов: как и в эпосе, его

изложение сосредоточено вокруг одного глав-

ного лица, монотонное повествование оживляет-

ся прямыми речами персонажей, и ход расска-

за замедляется пространными экскурсами. По

образцу гомеровского каталога кораблей («Или-

ада», II, 494—760) он перечисляет народы,

участвовавшие в походе Ксеркса (VII, 61—99),

и, как эпические поэты, то и дело отходит от

основной сюжетной линии и углубляется в по-

бочные описания.

Вместе с тем автор создает целостную кар-

тину, части которой соотнесены друг с другом

и находят в ней свою интерпретацию. Симмет-

рично уравновешивая различные эпизоды в об-

щем контексте своего рассказа, он устанавли-

вает между ними структурную перекличку, а

постоянным повторением одного мотива связы-

вает все исторические звенья этой цепи в еди-

ную законченную ситуацию. Вся описанная Ге-

родотом эпопея предстает как одна многоакт-

ная драма, герой которой — персидская держа-

ва — совершает сначала величественные подви-

ги, подчиняя себе огромные пространства Азии,

затем преступает положенный естественный

предел, стремясь простереть свое владычество

на Европу, и в наказание за это низвергается

с достигнутых высот. «История» приобретает

трагическое звучание, и Геродот достигает его

нарочитым распределением материала и чисто

драматическими приемами композиции, стал-

кивая в своем изложении ситуации полного

благополучия и обрушивающейся беды, траги-

ческой иронии и прозрения. Примером одного

из самых потрясающих мест геродотовской ис-

тории может служить царствование Креза (I,

26—91), когда в сплетении красочных эпизодов

разыгрывается жизненная драма, герой кото-

рой от беспечного благополучия и гордой само-

уверенности через беды и страдания приходит

к познанию вечного, единого для всех людей

закона возмездия, карающего человека за чрез-

мерное счастье и надменность.

«История» Геродота была осмыслением слож-

нейшего периода в историческом развитии Гре-

ции, периода, когда в жестоком столкновении

с персами она отстояла свою независимость и

господствующим социальным устройством ста-

ла рабовладельческая демократия. И это осмыс-

ление дано здесь с позиций крепнущего Афин-

ского государства. Нравственные и идеологиче-

ские представления, которыми жило афинское

общество в период его расцвета, обусловили

рождение исторического жанра и характер ин-

терпретации мировых событий, отраженных в

труде Геродота. Эсхиловские «Персы» опреде-

лили общую этическую мысль его исследова-

ния, а вся атмосфера политической и духовной

жизни Афин породила его идею эллинства как

личной свободы и общей подчиненности всех

людей только закону (VII, 103).

Если у Геродота действующий в природе за-

кон причины и следствия распространялся на

человеческие судьбы в истории, то в гиппокра-

товской медицине тот же закон был приложен

к анализу физических состояний человека. Из

эмпирического искусства, связанного с культом

бога Асклепия, греческая медицина преврати-

лась в V в. в систематизированную науку. По-

добно Геродоту, который объединил разрознен-

ные сведения хронистов, Гиппократ впервые

объединил все уже накопленные врачами све-

дения в одну общую картину и от простого

описания болезней по их протеканию перешел

к выяснению их причин и способов лечения.

Гиппократу приписывался так называемый

«Гиппократов корпус» — собрание свыше 50 ме-

дицинских текстов, написанных в V—IV вв. на

ионийском диалекте разными авторами. Часть

этих текстов принадлежит, несомненно, самому

Гиппократу и врачам его школы.

Гиппократова медицина предлагала новую

трактовку физиологических состоянйй челове-

382

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

ка: перестав объяснять болезни вмешательст-

вом божества, она устанавливала зависимость

человека от мира природы и искала естествен-

ных причин его здоровья и заболеваний. Чело-

веческий организм стал рассматриваться как

микрокосмос, устроенный по аналогии с макро-

космосом природы, его здоровье — как равнове-

сие «первоэлементов» (соков — крови, слизи,

желчи и черной желчи) внутри него, болезнь —

как нарушение равновесия и преобладание од-

ного из элементов. Человеческое тело начали

осмысливать как часть природы и причину не-

дугов стали видеть в климате, полагая усло-

вием здоровья организма его равновесие с окру-

жающей географической средой. В любопытном

трактате гиппократова корпуса «О воздухе, во-

дах и местностях» обобщены наблюдения над

многими народами и впервые сделана попытка

установить причинную связь между характе-

ром народа и географией местности. Анализ

причин делал возможным предвидение хода бо-

лезни и ее лечения.

Значение гиппократовского метода выходило

далеко за рамки чисто медицинской практики.

Этот первый опыт рационалистического осмыс-

ления человека оказал огромное влияние на вы-

работку новых методов в историографии и фи-

лософии V—IV вв.

2. АТТИЧЕСКАЯ ПРОЗА V В. ДО Н Э.

Аттическая проза утратила многие черты своей

предшественницы. Интерес к диковинному —

к этнографии, географии, далекому прошло-

му — сменился интересом к настоящему момен-

ту, к актуальной жизни полиса. С легендарных

героев истории основное внимание сместилось

на обычного человека, современника; с гранди-

озной исторической эпопеи, раскрывающей не-

преложный закон божественного возмездия, на

драматические конфликты политической борь-

бы полисов с ее столкновением человеческих

страстей и материальных факторов. Аттиче-

ская проза выработала новую концепцию чело-

века. Изменились ее жанры: на первое место

выступило ораторское искусство, повествова-

тельная литература во многом подчинилась его

влиянию. Философская проза перешла от сен-

тенций и афоризмов к новым формам диалога

и трактата. Формирование литературной прозы

на аттическом диалекте определялось двумя

факторами: проблематикой, рождаемой жизнью

полиса, и новой словесной техникой, разрабо-

танной софистами. Система ее жанров и изоб-

разительных средств развивалась в прямой свя-

зи с рационалистическими течениями века, и

два периода в истории аттической прозы — на-

чальный и зрелый — могут быть названы пе-

риодами влияния софистики (V в.) и школ Исо-

крата и Платона (IV в.).

Наши сведения о первых «наставниках муд-

рости» отрывочны и неполны. Большая часть

того, что они писали, сохранилась в виде крат-

ких фрагментов. Самыми знаменитыми софи-

стами V в. были Протагор из фракийских Аб-

дер, Продик с острова Кеоса, Гиппий из Элиды

и Горгий из сицилийских Леонтин. Они не со-

ставляли корпорации, учили независимо друг

от друга и часто расходились во мнениях. Их

объединяла, однако, общая профессиональная

задача — по-новому воспитать человека, сде-

лать его способным к участию в политической

жизни. Если греческая наука VI в. разрушила

эпическую картину космоса, то педагогика со-

фистов нанесла не меньший урон эпическому

представлению о человеке, отказавшись от ари-

стократического понимания человеческого до-

стоинства и доблести (arete) как природного и

божественного дара, заменив его новым пони-

манием «доблести», достигаемой воспитанием,

обучением, шлифовкой человеческой природы.

Софисты напоминали рапсодов тем, что так же,

как рапсоды, разъезжали по городам, очаровы-

вали публику своими чтениями и учеников сво-

их заставляли заучивать наизусть целые речи.

Но то отношение к миру, человеку и словесно-

му творчеству, которое софисты несли слуша-

телям, опиралось не на эпос, а на знакомый

уже Гераклиту релятивистский принцип:

«О каждой вещи можно высказать два проти-

воположных мнения». Отталкиваясь от него,

софисты отказывались как от искания неизмен-

ной научной истины, так и от слепой веры ре-

лигиозным авторитетам и направляли все свои

усилия на то, чтобы научить человека пользо-

ваться этим свойством амбивалентности суж-

дения. Областью своих исследований они дела-

ли не объективную истину факта, а субъектив-

ную правильность мнений и для этого предла-

гали новые критерии ценности. Близкий к

ионийским материалистам Протагор таким кри-

терием считал чувственный опыт человека. Его

знаменитое изречение гласило: «Человек есть

мера всех вещей, существующих — в том, что

они существуют, несуществующих — в том, что

они не существуют». В отличие от него сици-

лиец Горгий настаивал, что не существует ни-

каких внешних мерок в оценке человеческого

поведения, кроме выгоды данного момента. Со-

фистика опрокидывала привычное для грека

представление о законе и традиции как о чем-

то священном и неизменном и вводила новую

концепцию человека, рассматривая в нем при-

роду (physis) как постоянное, неизменное на-

чало, а обычаи, привычки (nomos) — как из-

менчивую условность.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

383

Деятельность софистов не была единствен-

ной формой возникшего в V в. нового обучения.

Наряду с ней, а в известном смысле и в проти-

вовес ей в Афинах пользовался славой кружок

Сократа (470—399 гг. до н. э.), претендовав-

ший, как и софисты, на воспитание в людях

гражданской доблести. В отличие от софистов

Сократ не был странствующим учителем, а без-

выездно жил в Афинах. Эта связь с родным

полисом определяла и характер его бесед. Со-

крату был чужд прагматизм и релятивизм со-

фистов, он не брал платы за уроки, и главной

его целью была не дискредитация обществен-

ных представлений о морали, а попытка сохра-

нить их с помощью новой аргументации. Как

и у софистов, педагогика Сократа чуждалась

религиозной традиции полиса, равно как и кос-

мологических занятий греческой науки. Подоб-

но софистам, Сократ учил тому, как надо че-

ловеку жить, но внимание его направилось не

на умение ловко пользоваться выгодами мо-

мента, а на поиски устойчивой основы челове-

ческого поведения, поэтому его интерес сосре-

доточился на новом, рационалистическом обо-

сновании норм полисной этики. Если для софи-

стов сами эти нормы теряли свою ценность, то

Сократ стремился найти мерило нравственности

не во внешнем авторитете, а внутри человека,

в его разуме, в его знании, в правильном по-

нимании того, в чем состоит человеческое до-

стоинство (arete — добродетель, доблесть) — то

свойство, которое в глазах грека его времени

объединяло в себе такие качества, как мужест-

во, выдержка, благоразумие, верность дружбе,

благочестие.

Соответственно несхожи были и методы об-

учения софистов и Сократа. Сократ не стремил-

ся подчинить себе эмоции слушателей, а при-

вивал навык к диалектическим рассуждениям.

На улицах, городской площади, в частных до-

мах или гимнастическом зале он постоянно за-

водил беседы с согражданами, задавая им во-

просы, опровергая их ответы, и снова ставил

вопросы, раскрывая перед собеседниками про-

тиворечивость общепринятых мнений и толкая

их на путь поисков истинного знания о пред-

мете, о нравственных понятиях прежде всего.

Претензии Сократа на автономную нрав-

ственность, послушную не устоявшимся обы-

чаям, а внутреннему голосу индивида, были

восприняты полисом как угроза афинской го-

сударственности: по приговору суда присяж-

ных Сократ в 399 г. до н. э. выпил смертельную

чашу цикуты за то, что, по словам официаль-

ного обвинения, не чтил богов и развращал

юношей.

Софисты и Сократ создали философскую ан-

тропологию. Диалоги Сократа, искавшего исти-

ну в правильности рассуждений, открыли путь

формальной логике. Лекции софистов учили

мастерскому владению богатством языка и

умению пользоваться им в нужный момент. Со-

крат ничего не писал, и его влияние на литера-

туру сказалось лишь в IV в., софистика, напро-

тив, уже в V в. определяла развитие аттиче-

ской прозы.

Исходная релятивистская посылка, отрывав-

шая речь от непосредственного предмета вы-

сказывания, позволила софистам построить

первую в эллинском мире формальную теорию

словесного творчества, которая включила в себя

две области — учение о правильном слововыра-

жении (орфоэпию), будущую грамматику, и

учение о составлении ораторских речей (рито-

рику). Орфоэпией занимались преимуществен-

но Протагор и Продик: Протагор упорядочил

родовйе окончания аттического диалекта и ввел

классификацию предложений по четырем ти-

пам, Продик составил свод синонимов. В рито-

рику же основной вклад внесли Горгий и Фра-

симах.

Начало обучения ораторскому искусству и

составления соответствующих пособий (руко-

водств) античная традиция связывала с теми

судебными процессами, которые сопутствовали

падению тирании в Сицилии (467 г. до н. э.).

В это же время два сицилийских ритора — Ко-

рак и Тисий — выпустили сборник «общих

мест» — хрестоматию готовых примеров для

заучивания, чтобы вставлять их в произноси-

мую речь, и теоретическое руководство (tech-

пё), которое не содержало примеров, но давало

рекомендацию относительно самой структуры

ораторских выступлений. По всей видимости,

образцы речей были подготовлены Кораком, а

теоретическое пособие — Тисием.

Это первое обобщение ораторского опыта

подчинило ораторскую речь обязательным для

всякого художественного произведения требо-

ваниям цельности и законченности. Она долж-

на была иметь начало и конец (вступление и

заключение), и главная ее часть расчленялась

на два четких раздела: повествование, в кото-

ром излагались события, и спор, где предлага-

лось доказательство своего мнения и опровер-

жения противного. Для спора разработан был

такой вид аргументации, как доказательство

правдоподобия (eikos) поступка, с вероят-

ностью вытекающего из обычных стимулов че-

ловеческого поведения — выгоды и природных

склонностей.

Построенная таким способом речь могла тро-

гать, убеждать, увлекать слушателей, вполне

соответствуя обстановке суда, где не было ни

прокурора, ни адвокатов, а исход тяжбы зави-

сел от того, сколь умело говорили перед судья-

384

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

ми истец и ответчик. Судей было несколько сот,

и этот массовый характер аудитории определял

основную линию развития красноречия как сло-

весного искусства: оратор все время искал но-

вые средства эмоциональной экспрессии и чер-

пал их прежде всего в эпической поэзии, кото-

рую хорошо знал любой грек.

Поэтическими по своему происхождению

были, например, такие ораторские приемы, как

повторение общих мест (топосов), кочующих

из речи в речь, или этопея (воспроизведение

характера) — обрисовка типа, выделяющая

лишь общие, характерные для целой категории

людей штрихи и опускающая все частное, ин-

дивидуальное,— прием, знакомый, по-видимо-

му, уже сицилийской риторике.

Софистическая педагогика превратила эти

естественно сложившуюся тенденцию в норма-

тивные правила и тем в огромной мере повы-

сила выразительные возможности ораторской

прозы. Горгий и Фрасимах не только продол-

жили дело Корака и Тисия, составив новый

свод образцовых речей и новое руководство, но

и существенным образом изменили само зву-

чание ораторской речи, внеся в нее упорядо-

ченную плавность и ритмичность. Существует

рассказ, что в 427 г. до н. э. Горгий, выступая

в афинском народном собрании как посол си-

цилийского города Леонтин, поверг своих слу-

шателей в изумление неожиданным благозву-

чием своей речи, полной аллитераций, ассонан-

сов, повторов, поэтических слов и фигур, анти-

тез и аналогий. Нововведение Горгия заключа-

лось не в придумывании этих приемов — они

были хорошо известны задолго до него,— а в

той организации словесной ткани, которой он

достигал с их помощью. Противопоставление

понятий и связанная с этим игра словами пре-

вращались у него в членение речи на симмет-

ричные отрезки с сознательно подобранной со-

звучной концовкой. Равновесие частей прида-

вало речи в целом предельную ясность.

Если Горгий ввел фигуры речи (антитезу,

равночленность — «исоколон» и созвучие окон-

чаний — «гомойотелевтон»), то Фрасимах

«изобрел» период, сложную синтаксическую

конструкцию, известную в греческой прозе и

до Фрасимаха, но превращенную им в худо-

жественное средство, придающее речи ясность,

ритмичность и законченность. В софистической

прозе период получил членение на отрезки

(колоны), в которых естественное дробление

речи на такты использовалось для смысловой

дифференциации. Колонам придавалось рит-

мическое строение, они приобретали плавность

стихотворной речи, не образуя, однако, в своей

совокупности строгой метрической системы сти-

ха. Таким путем вырабатывался особый стиль

литературной аттической прозы, средний меж-

ду выспренным языком поэзии и небрежностью

обиходного разговора. Софисты, как никто дру-

гой, чувствовали эмоциональную силу искусно

оформленной речи. Главным направлением их

работы был стилистический эксперимент, про-

ба разных словесных возможностей в обработке

одной и той же темы, опыт игры со словом без-

относительно к предмету речи. Их лозунгом

стало «делать слабый довод сильным и сильный

слабым».

Сознание софистов, что они открыли внутри

языка новый источник убеждающей энергии,

независимой от предмета, о котором говорится,

но заключенной в самых словесных приемах,

лучше всего выразил Горгий, поместивший в

своей речи-образце «Елене» восторженное про-

славление «обманного слова»: «Слово — власти-

тель великий, а телом малый и незаметный;

творит оно божественные деяния, ибо способно

бывает и страх пресечь, и горе унять, и радость

вселить, и жалость умножить. Я покажу, как

это бывает на деле. Видимость — вот что убеж-

дает внемлющих. Поэзию всю я зову и считаю

мерной речью. В тех, кто ее слушает, проникла

страшная дрожь, многослезная жалость, ще-

мящая тоска; удачи и несчастья чужие душа,

подвигнутая словами, переживает как свои соб-

ственные. Скажу теперь еще и о другом. При

помощи слов боговдохновенные песни — закли-

нания привлекают наслаждение и отвлекают

огорчение. Сила заклинания, соединенная с

мнением, душу прельщает, чары же преобра-

жают ее. Два дела у колдовства и волшебства:

душу оплести, мнение обмануть. Сколькие

скольких и во скольком убедили и убеждают

лживыми речами! Если бы все обо всем преж-

нем помнили, о настоящем знали, о будущем

догадывались, то не была бы подобна до такого

подобия речь у тех, кому теперь трудно вспо-

минать прошлое, рассматривать настоящее и

предрекать грядущее, поэтому большинство

людей, рассуждая о большинстве вещей, в душе

своей руководствуются мнением. И мнение,

само обманчивое и неверное, окружает прибе-

гающих к нему счастием столь же обманчивым

и неверным» (8—14).

Софистика создала мастерскую технику ис-

пользования словесных приемов выразительно-

сти — звучания и построения речи и не менее

„кусную технику объяснения человеческих

поступков. Это новое искусство — умение изоб-

ражать человеческую жизнь в ее жесткой обус-

ловленности свойствами самой этой жизни и

описывать ее при помощи специально разра-

ботанных приемов речи — определило путь, по

которому пошло развитие аттической прозы

в VB.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

385

Первые дошедшие до нас прозаические сочи-

нения на аттическом диалекте тесно связаны

с событиями афинского полиса и принадлежат

последней трети V в., т. е. периоду Пелопон-

несской войны, потрясшего всю Грецию гран-

диозного столкновения Афин и Спарты, кото-

рое протекало в постоянном соперничестве де-

мократии и олигархии почти во всех полисах

эгейского бассейна, а в самих Афинах сопро-

вождалось двумя олигархическими переворота-

ми (в 411 г. и 404 г.) и завершилось, с одной

стороны, утверждением демократии, просущест-

вовавшей здесь вплоть до македонского завое-

вания, с другой — значительным ослаблением

афинского морского могущества.

Самое архаичное из прозаических сочинений

на аттическом диалекте — Псевдо-Ксенофонто-

ва «Афинская полития»; политический пам-

флет неизвестного автора-олигарха (426 г. до

н. э.) еще свободен от художественной обра-

ботки; связь мыслей выражается здесь еще про-

стым повторением слов; ни выбор, ни расста-

новка слов не служат еще эстетическим целям.

По контрасту с «Афинской политией» осталь-

ные произведения аттической прозы (сочине-

гия ораторов Антифонта, Андокида, Лисия,

«История» Фукидида) позволяют проследить

использование в писательской практике тех

новшеств, которые предлагались софистами.

Антифонт, софист и ритор, перенес в прозу

традиционную поэтическую тематику печаль-

ных раздумий и наставлений по поводу челове-

ческой жизни («О гармонии»); повторяемость

одних и тех же слов в речи используется им

как средство построения антитез и параллелиз-

мов, при помощи которых создается софистиче-

ское противопоставление природных склонно-

стей и установленных человеком обычаев («Об

истине»). Антифонт приходит к отрицанию об-

щепринятого разделения людей на народности,

провозглашая природное равенство греков и

варваров. Концепция постоянной, неизменной

природы обусловливает обобщенное изобрая^е-

ние человека в речах Антифонта. Принадлеж-

ность софистических сочинений и судебных ре-

чей, носящих имя Антифонта, одному автору

вызывала сомнение. Бесспорной остается толь-

ко их близкая хронологическая связь и общая

софистическая основа. Ораторская деятель-

ность Антифонта относится ко времени после

423 г. до н. э. Помимо подлинных судебных ре-

чей, ему принадлежат четыре тетралогии —

сборники риторских упражнений, в которых

тяжба по вымышленному поводу инсценирует-

ся в форме четырех речей — истца и ответчика,

их ответных выступлений. Речи строятся по

определенному плану: введение, обвинение,

рассказ, доказательство, вторичное обвинение,

25 История всемирной литературы, т. 1

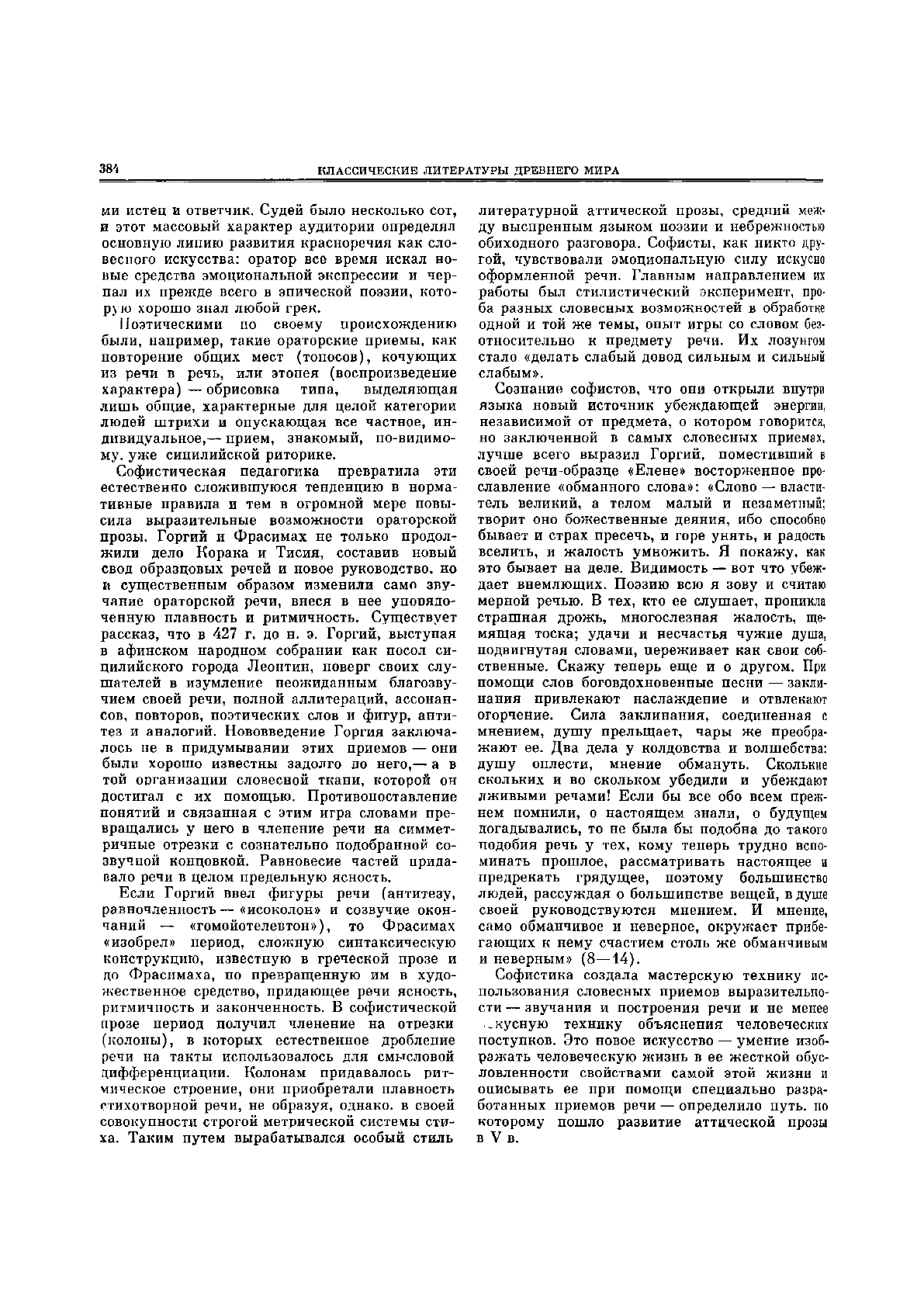

Сократ

Римская копия нач. II в.

греческой бронзовой статуи ок. 380 г. до н. э.

Неаполь. Музей. Собрание Фарнезе

послесловие. Доказательство ведется софисти-

ческим методом: раскрывается правдоподобие

обвинения. В рассказе главное внимание уде-

ляется обрисовке ситуации события. Описание

происшествий приобретает сказочную увлека-

тельность: то это путешествие двух товарищей

и таинственная гибель одного из них в дороге,

то это злодейское убийство мужа женой и мо-

тив приворотного зелья.

Здесь нет еще портретного искусства: облик

ответчика так же смутен, как и лицо обвините-

ля. Из речи в речь почти дословно переходят

целые фразы. Вся картина несет черты обоб-

щенного изображения. Приемы выразительно-

сти, к которым прибегает при этом Антифонт,

показывают ево знакомство с софистической

техникой слова.

Андокид, знатный афинянин, замешанный в

деле о тайных политических обществах (415 г.

до н. э., процесс гермакопидов), пытавшийся

ценой доноса купить себе безнаказанность и

386

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

вынужденный уйти в изгнание, использовал

уроки софистов главным образом в разработке

защитительной аргументации. Две его речи —

«О своем возвращении» (411) и «О мистериях»

(399) — касались событий 415 г. и строились

как самооправдание оратора. Они интересны

той интерпретацией, какую получали в них мо-

тивы поступков: донос изображен Андокидом

как цена за спасение жизни отца и родствен-

ников. Гибель одних уравновешивалась в гла-

зах Андокида сохранением жизни других, и все

рассмотрение судебного дела переносилось в

этический план. К словесным украшениям Ан-

докид фактически не прибегал.

Намеченное у Антифонта и Андокида ис-

пользование софистической техники для эти-

ческого обоснования поступков и обрисовки си-

туации действия было доведено до'наибольшей

полноты двумя другими авторами — Лисием и

Фукидидом, которые впервые выступили не как

политические деятели, а как профессиональные

писатели (Лисий сочинял судебные речи по за-

казу клиентов, Фукидид составлял летопись

Пелопоннесской войны, находясь в изгнании).

Лисий в своих речах дал блестящие образцы

бытового повествования и не менее блестящий

опыт софистического изображения человека по

принципу этопеи. В поступках и высказыва-

ниях заурядного афинского обывателя он рас-

крывает черты гражданина. У Фукидида этот

гражданский взгляд на вещи оказался приме-

ненным к исследованию судеб общества в це-

лом. Его «История» представляет новую модель

исторического процесса, построенную с по-

мощью софистической аргументации и одинако-

во противостоящую как эпосу, так и геродотов-

ской теодицее.

Лисий (ок. 459—380 гг. до н. э.), лишивший-

ся имущества в период тирании Тридцати, по-

сле восстановления демократии вступил на

ораторское поприще как обвинитель олигарха

Эратосфена, повинного в гибели своего брата

(речь XII), и после этого стал профессиональ-

ным логографом, составителем речей по зака-

зам тяжущихся. В его речах проходит целая

вереница истцов, весьма несходных по своему

положению в обществе и по характеру возбуж-

даемых судебных дел, но имеющих, согласно

требованиям этопеи, ряд однородных черт.

Каждый выступающий, как правило, заявляет

о себе, что он простодушен, неискусен в тяж-

бах, что он человек честный и порядочный и

имеет заслуги перед государством. Этический

момент, подчеркнутый в этом тине истца, де-

лается главным предметом обсуждения в ре-

чах, посвященных обвинению бывших привер-

женцев олигархии (речи XII, XIII). Обстоя-

тельства дела рассматриваются сквозь призму

нравственных норм справедливости, нарушение

которых кладется в основу конфликта обвини-

теля и подсудимого: «Когда у власти стала

коллегия Тридцати (это были негодяи и сико-

фанты), то они начали толковать о том, что

надо очистить государство от преступных эле-

ментов, а остальных граждан направить на

путь добродетели и справедливости. Так го-

ворили они, но сами так поступать не хоте-

ли [...] Феогнид и Писон говорили в совете кол»

легии Тридцати о метеках, что среди них есть

некоторые недовольные конституцией: таким

образом, имеется отличный предлог под видом

наказания их на самом деле воспользоваться

их деньгами [...] Без труда им удалось убедить

своих слушателей, для которых убивать людей

было нипочем, а грабить деньги было делом

желанным [...] Ни малейшей доли нашего иму-

щества они не пощадили, но так жестоко по-

ступали с нами из-за денег, как другие не ста-

ли бы поступать в раздражении за обиды, не-

смотря на то, что мы за свои заслуги перед

отечеством достойны были не такого обраще-

ния. Мы исполняли все свои обязанности по

снаряжению хоров, делали много взносов на

военные надобности [...] и вот чем наградили

они нас, таких метеков, с которыми нельзя и

сравнивать их, граждан» (речь XII, 5—7, 20.

Перевод С. И. Соболевского).

Прием антитезы служит основным средством

выразительности. Виновность ответчика под-

черкивается сопоставлением с той воображае-

мой линией поведения, которой он должен был

следовать. Произволу и доносам противопо-

ставляется гражданское мужество: защита не-

винно обвиненных, умение предпочесть смерть

и идти наперекор приказу властей, когда дело

заходит о принципе справедливости. Столкно-

вение истца и ответчика, их социальная враж-

да осмысливаются у Лисия как конфликт эти-

ческого порядка, как антагонизм разных линий

поведения. И требование приговора преступ-

нику звучит как призыв к гражданам сделать

выбор жизненных путей справедливости или

насилия. Судебная речь делается формой, в

рамках которой поднимаются вопросы жизни

и смерти, вопросы ответственности человека

за прожитую жизнь. Нравственная антитеза

воплощается в контрастных образах доносчи-

ка, беспощадного к своим жертвам, не щадя-

щего даже тех, кому он обязан жизнью, и чест-

ного гражданина, предпочитающего погибнуть

самому, чем губить других (речь XIII). По-

вествовательная часть судебной речи (диэгеза)

превращается в воссоздание всей ситуации со-

бытий. Облик персонажей очерчивается их от-

ношением к другим людям, теми фактами, в

которых оно проявляется. Впечатление от него