Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

397

и стиле развито в «Риторике». «Риторика» —

трактат в трех книгах, посвященный ораторско-

му искусству,— связывает в единую систему

предмет красноречия, его цель и его средства.

В ней последовательно говорится о содержании,

убедительности, построении и стиле речей. Здесь

так же, как и в «Поэтике», Аристотель противо-

стоит платоновскому нигилизму и соединяет

требования логической убедительности и эмо-

ционального эффекта. Он ориентируется и на

чувства, и на понимание слушателей и в свое

учение о стиле вводит критерий ясности и точ-

ности (sapheneia), отождествляя эстетическую

привлекательность с логической безупречно-

стью. Подобно тому, как от сценического дейст-

вия Аристотель требовал соблюдения вероят-

ной, необходимой, правдоподобной связи собы-

тий, он и комбинациям слов, лексической (ме-

тафоры, эпитеты, сравнения) и структурной

(период), предписывает логическую последова-

тельность и точность.

Поэтическая и риторическая теория Аристо-

теля была переработана перипатетиками и в та-

ком виде легла в основу всей античной фило-

софии.

«Поэтика» оказала большое влияние на эсте-

тическую теорию и драматургическую практи-

ку Возрождения и классицизма.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО И. Э.

1. ЭПОХА И КУЛЬТУРА

В последней четверти IV в. до н. э. греческий

мир вступает в новую стадию своей истории, по

многим признакам отличную от предыдущей. За

этим периодом в современной науке закрепи-

лось название «эллинизм». Термины «элли-

низм», «эллинистическая эпоха» обычно проти-

вопоставляются терминам «эллинство», «класси-

ческая эпоха», которыми обозначается предше-

ствующий период — период расцвета полисного

строя в V—IV вв. до н. э. Началом эллинисти-

ческой эпохи обычно считается завоевание

Ближнего Востока Александром Македонским

(334—324), концом — установление римского

владычества над восточным Средиземноморьем

(к 30-м годам до н. э.).

Содержание понятия «эллинизм» крайне

сложно. Эллинистическая эпоха отличается от

классической по целому ряду признаков. В зави-

симости от того, какой из этих признаков

принимается за основной, несколько меня-

ется и определение сущности эллинизма, и

определение хронологических границ этого пе-

риода.

В социально-политическом плане эллинисти-

ческий период противополагается классическо-

му периоду как эпоха больших государств —

эпохе полисов. На смену множеству независи-

мых полисов с их республиканским устройством,

демократическим или олигархическим, приходит

небольшое количество крупных держав с монар-

хическим строем и более или менее организован-

ным бюрократическим управлением. На смену

простым формам непосредственной эксплуата-

ции рабов в небольших хозяйствах приходят

сложные формы использования труда рабов и

зависимых или полузависимых свободных в об-

ширных государственных и частных имениях.

Этот социально-политический строй держится в

эллинизированных областях Средиземноморья

вплоть до конца античности — до IV—V вв. н. э.;

завоевание этих областей Римом сменило здесь

носителей верховной власти, но не изменило

всей структуры социально-политического строя.

В этом плане противопоставлять «эпоху элли-

низма» «эпохе римского владычества» нельзя.

В этническом плане эллинистический период

противополагается классическому периоду как

эпоха взаимодействия эллинской цивилизации

и восточных цивилизаций — эпохе относитель-

ной замкнутости и «чистоты» эллинской циви-

лизации. В классическую пору распространение

эллинской цивилизации ограничивалось эгей-

ским бассейном, южной Италией с Сицилией и

редкими колониями по берегам остального Сре-

диземноморья и Черноморья. В эллинистиче-

скую пору она распространяется по всему Ближ-

нему Востоку, активно воздействуя на здешнюю

культуру — малоазийскую, сирийскую, египет-

скую, еврейскую, вавилонскую, иранскую — и,

в свою очередь, подвергаясь ее воздействию.

В культуре господствующих классов сильнее

чувствовалось влияние эллинства на Восток, в

культуре низших классов — влияние Востока на

эллинство; в начале периода наступающей сто-

роной в этом взаимодействии культур было эл-

линство, а позднее, чем дальше, тем больше,—

Восток. Римское завоевание восточного Среди-

земноморья ни в коей мере не остановило этого

процесса взаимодействия цивилизаций; напро-

тив, именно после римского завоевания он ста-

новится особенно интенсивным и приносит свой

важнейший плод — христианство. В этом плане

противопоставлять «эпоху эллинизма» «эпохе

римского владычества» тоже нельзя.

398

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

Наконец, в плане культурном эллинистиче-

ский период противополагается классическому

периоду как эпоха маньеризма — эпохе класси-

ки. Это противопоставление самое важное, но в

то же время самое трудноопределимое. И «клас-

сика», и «маньеризм» — термины в высшей сте-

пени условные; их отношение аналогично отно-

шению Ренессанса и барокко, классицизма и ро-

мантизма, реализма и модернизма в культуре

Нового времени. В самых общих словах можно

сказать, что маньеризм после классики означает

культ крайностей после культа гармонии, культ

индивидуальности после культа общей нормы.

Эти общие черты проявляются во всех областях

эллинистической культуры: и в философии, и в

литературе, и в искусстве,— но формы их про-

явления весьма многообразны. В этом плане

хронологические рубежи эллинистического пе-

риода оказываются несколько иными, чем в со-

циальном и в национальном планах. С одной

стороны, элементы маньеристического стиля

постепенно накапливаются в недрах классиче-

ского стиля задолго до завоевания Азии, в тече-

ние всего IV в. С другой стороны, безраздельное

господство эллинистического маньеризма не за-

тягивается до конца античности, а приблизи-

тельно на рубеже I в. до н. э. и I в. н. э. уступает

место классической реакции (в литературе она

носит название «аттицизм»); I век до н. э. мож-

но считать в этом отношении переходным перио-

дом. Таким образом, в культурно-историческом

плане противопоставление «эпохи эллинизма»

«эпохе римского владычества» вполне оправда-

но. Связь здесь не только внешняя, но и внут-

ренняя: именно установление римского господ-

ства в I в. до н. э. породило стремление эллини-

стического общества компенсировать политиче-

ское поражение культурным возрождением; а

культурное возрождение выразилось прежде

всего в попытках реставрации классического

стиля свободной полисной Греции.

Именно этот аспект наиболее важен для исто-

рии литературы. Поэтому здесь мы называем

эллинизмом только культуру III—I вв. до н. э.

и рассматриваем ее как завершение тенденций,

наметившихся в греческой литературе IV в.—

времени кризиса полисного строя. В дальней-

шем мы увидим, что все характерные признаки

эллинистической культуры содержались уже в

культуре IV в.; эти ростки достигли стремитель-

ного расцвета на целинной почве завоеванного

Востока в первой половине III в., когда тради-

ции эллинской полисной культуры были еще

ощутимы, а влияние восточных культур еще

очень слабо; а затем этот расцвет столь же

стремительно обрывается, и начинается упадок,

постепенно усиливающийся от второй половины

III в. до почти полного бесплодия I в. до н. э. По

этим этапам мы и будем прослеживать динами-

ку развития эллинистической культуры.

Исторический фон и духовная жизнь эпохи в

общих чертах выглядят так. В 338 г. до н. э.

македонский царь Филипп разбил при Херонее

союзное войско Фив и Афин; это был конец сво-

бодной полисной Греции. В 334—324 гг. сын

Филиппа Александр в десятилетнем походе за-

воевал персидскую державу до самого Инда и

воцарился в Вавилоне как наследник персид-

ских царей. В 323 г. Александр умер, и началась

борьба между его наследниками-полководцами.

Попытки сохранить единство его державы кон-

чились неудачей (битва при Ипсе, 301 г.). Она

распалась на три больших монархии с македон-

скими династиями: царство Птолемеев в Египте

(со столицей в Александрии), царство Селевки-

дов в Сирии, Вавилонии и Иране (со столицей

в сирийской Антиохии) и царство Антигонидов

в Македонии; из более мелких государств самым

заметным было Пергамское царство в Малой

Азии. Греция, по-прежнему раздробленная на

мелкие полисы и полисные союзы, остается на

периферии этого мира и активной политической

роли более не играет. В течение первой трети

III в. между эллинистическими державами со-

хранялось относительное политическое равнове-

сие, но с 266 г. (Хремонидова война в Греции,

Первая сирийская война за Палестину) начина-

ется полоса почти непрерывных войн, которые

тянутся, обессиливая всех участников, до само-

го начала II в., когда в эти войны впервые вме-

шивается Рим.

Завоеванный македонцами Восток тотчас стал

заселяться греческими колонистами. Самые ак-

тивные элементы греческого общества хлынули

в открывшийся перед ними новый мир: сперва в

качестве воинов-наемников, потом в качестве

торговцев и ремесленников, потом в качестве

ученых и художников. Здесь они стали приви-

легированным слоем населения, на который опи-

рались македонские правители в своем управле-

нии Востоком. В Египте греческие поселенцы

сосредоточивались густой массой в Александрии

и окрестностях, в царстве Селевкидов расселя-

лись по широкой сети новооснованных городов

греческого образца, которые покрыли всю Ма-

лую Азию, Сирию и отчасти Вавилонию. Эти ост-

ровки греческой цивилизации в океане восточ-

ной объединяли выходцев из самых разных кон-

цов греческого мира; их связь с прежней роди-

ной была уже утрачена, с новой — еще не за-

креплена, они жили не интересами общины, а

личными и кружковыми интересами. На новой

почве быстро стерлись языковые отличия между

разноплеменными греками: вместо прежних че-

тырех диалектов установился «общий язык»

(койне), развившийся из аттического диалекта

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э. 393

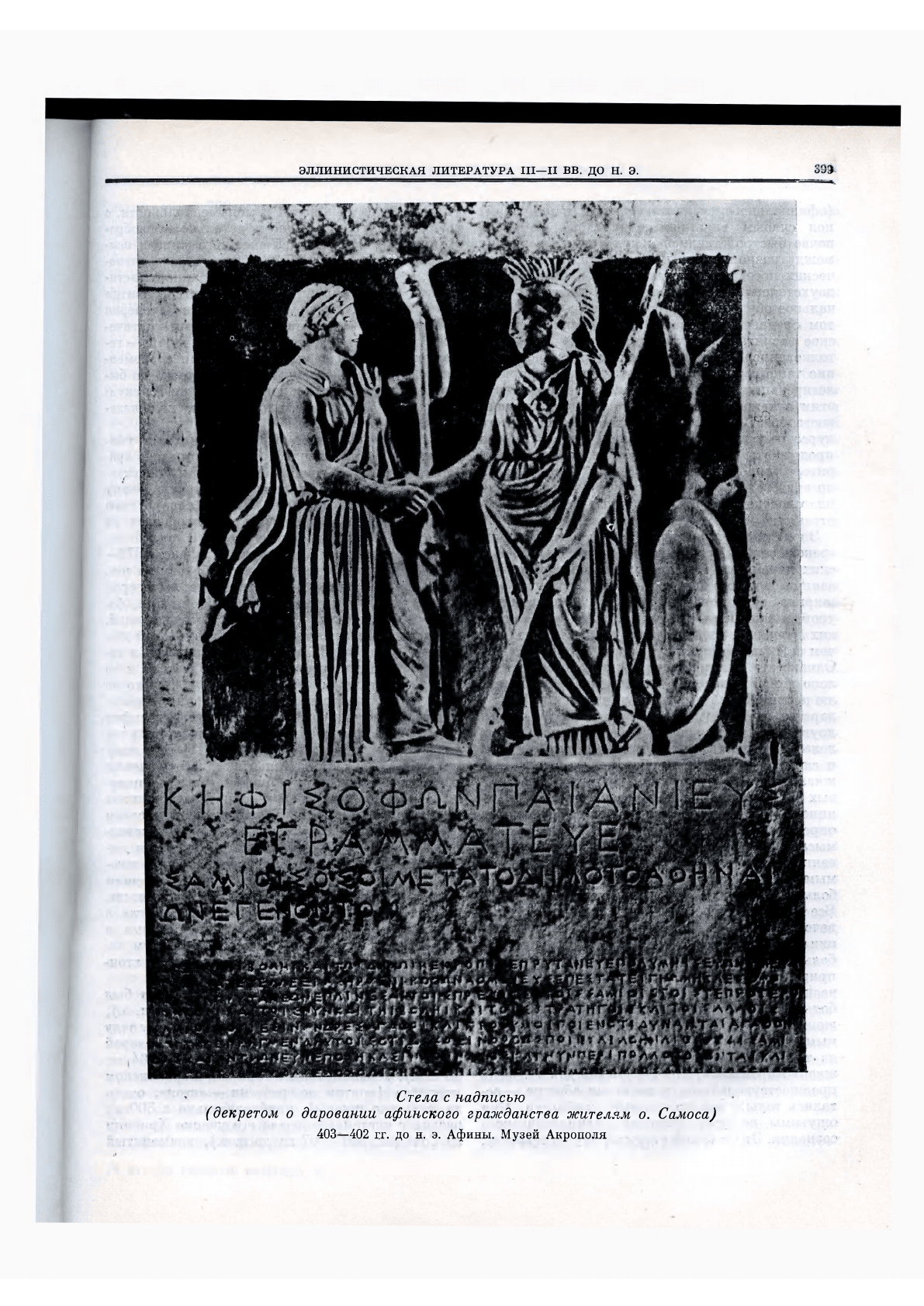

Стела с надписью

(декретом о даровании афинского гражданства жителям о. Самоса)

403—402 гг. до н. э. Афины. Музей Акрополя

400

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

(официального языка македонских канцелярий)

под слабым влиянием ионийского. На новой

почве быстро стерлись и культурные различия

между разноплеменными греками: во всех гре-

ческих поселениях установилась единообразная

двухстепенная образовательная система — на-

чальное обучение чтению, письму и счету, а по-

том среднее образование в гимнасии (физиче-

ское воспитание) и у «грамматика» (чтение и

толкование классических писателей). Прохожде-

ние такого курса приобщало человека к приви-

легированному «эллинскому» обществу: именно

этим путем совершалась эллинизация местного

восточного населения. По завершении такого

курса те, у кого было желание и средства, могли

продолжать специальное образование в школе

ритора, философа, медика и пр.; такие школы,

организованные по образцу исократовского или

платоновского кружка, тоже постепенно распро-

странились по всему эллинистическому миру.

Эпоха эллинизма доставила в распоряжение

греков веками копившиеся богатства персид-

ских царей, усовершенствовала сельскохозяйст-

венную и строительную технику, безмерно рас-

ширила сеть торговых связей. Материальный

уровень жизни резко повысился. В новых вели-

ких державах греку жилось сытней и удобней,

чем в скудной простоте классического полиса.

Однако это материальное довольство было куп-

лено ценой душевных тревог, неведомых жите-

лю полиса. В небольшом замкнутом городе-госу-

дарстве, где все граждане, можно сказать, знают

друг друга в лицо и сами решают свои общие

дела, все общественные отношения, все причины

и следствия событий в общественной и личной

жизни каждого были ясны, как на ладони. В но-

вых больших державах человек был не гражда-

нином, а подданным, его политическая жизнь

определялась не его волей, а неведомыми за-

мыслами монарха и его советников, его хозяйст-

венное благосостояние определялось неулови-

мыми колебаниями мировой экономики: человек

больше не ощущал себя хозяином своей судьбы.

Все более сложными становились формы чело-

веческой деятельности, это вело к специализа-

ции и дифференциации общества: горожанин все

больше терял связь с сельским хозяйством и

природой, деятель умственного труда — с физи-

ческим трудом и практической жизнью: человек

больше не ощущал себя хозяином своего окру-

жения. Он чувствовал себя одиноким и потерян-

ным в бесконечно раздвинувшемся мире: исчез-

ла та мерка, соизмерявшая жизнь личности и

жизнь мироздания, какою служила для человека

предшествующей эпохи полисная община,— ос-

тались только несоизмеримые крайности. Они

ощутимы во всех областях эллинистического

•сознания. Это, с одной стороны, вкус к эффекту,

декоративной пышности и монументальности, с

другой — вкус к любовному детальному изобра-

жению бытовых мелочей внешнего мира и пси-

хологических мелочей внутреннего мира чело-

века; с одной стороны — пафос рационалисти-

ческого освоения мира в небывалом развитии

точных наук, с другой — уход в суеверия

(«Колдуньи» Феокрита), астрологию и мистиче-

ские восточные религии; с одной стороны — ге-

донистическое наслаждение благами современ-

ности, с другой — сентиментальная тоска по бы-

лым временам, когда жизнь была беднее и скуд-

нее, но зато понятнее, ощутимее и, как каза-

лось, нравственнее.

Наиболее наглядное выражение находит умо-

настроение новой эпохи в философии этого вре-

мени. Учения Платона и Аристотеля, представ-

ляющие собой как бы предельно яркую форму

полисного мироощущения, теряют теперь свою

популярность. Перипатетики отказываются от

общефилософских теорий и уходят в точные на-

уки: уже преемник Аристотеля Феофраст (372—

287) сосредоточивается главным образом на том,

чтобы приблизить метафизические категории

своего учителя к традиционным понятиям, бо-

лее удобным для конкретных исследований.

Академики отказываются от пифагорейской дог-

матики позднего Платона и возвращаются к со-

кратической диалектике раннего Платона с ее

исходным тезисом «я знаю, что я ничего не

знаю», т. е. к скептицизму (собственно, скепти-

цизм как система возник в греческой философии

еще в IV в., но настоящее признание он получил

только с тех пор, как в середине III в. к нему

примкнул глава Академии Аркесилай со своими

последователями). Зато бурное развитие полу-

чают учения двух малых сократических школ

IV в., наиболее индивидуалистических по своим

этическим взглядам: киренской школы Аристип-

па, учившей, что .высшим благом является ин-

дивидуальное наслаждение, и кинической шко-

лы Антисфена и Диогена, учившей, что высшим

благом является индивидуальная независимость,

«самодовление» мудреца. Эти теории легли в

основу двух философских систем, которые в

III в. стали подлинными властителями дум эл-

линистического мира,— эпикурейства и стои-

цизма.

Основателем первой из этих двух школ был

Эпикур родом с Самоса (342—271 гг. до н. э.),

учивший в Афинах, в принадлежавшем ему саду

(«Сад Эпикура») с 306 г. Основателем второй

был финикиец Зенон с Кипра (336—264 гг.

до н. э.), учивший тоже в Афинах, в «расписном

портике» (портик по-гречески — «стоя», отсю-

да название школы), приблизительно с 300 г.;

развил и систематизировал его учение Хрисипп

из Сол (ок. 280—207 гг. до н. э.), знаменитый

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э. 401

логик, автор 700 с лишним сочинений. Общими

для эпикурейства и стоицизма были сенсуализм

в теории познания, материализм в физике, культ

духовной независимости личности в этике; об-

щим был разрыв с платоновско-аристотелевской

традицией и обращение к ионийской физике (к

Демокриту у Эпикура, к Гераклиту у стоиков)

и сократической аполитичной этике (к Аристип-

пу у Эпикура, к Диогену у стоиков). Но разви-

тие этих исходных положений и выводы из них

у стоиков и эпикурейцев были прямо противо-

положными.

Эпикурейство было самым ярким выражением

индивидуалистической тенденции в культуре

эллинизма. Мир, по Эпикуру, состоит из мате-

риальных движущихся атомов, ничем не связан-

ных друг с другом, сцепляющихся и разъединя-

ющихся. Как мир из атомов, так общество со-

стоит из отдельных лиц, которых ничто не объе-

диняет: каждый руководствуется только заботой

о собственном благе. Без государства, к сожале-

нию, обойтись нельзя, но, чем меньше иметь

дело с государством, тем лучше: «живи незамет-

но!» — вот программа эпикурейства. Настоящий

мудрец тот, кто может отрешиться от всех бес-

покойств внешнего мира, достигнуть «атарак-

сии» (безмятеяшости), т. е. полного, ничем не

возмущаемого душевного покоя и равновесия.

Ощущение такого покоя есть наслаждение; в

нем и состоит высшее благо.

Стоицизм, напротив, был самым ярким выра-

жением космополитических, универсалистских

тенденций в культуре эллинизма. Мир, по уче-

нию стоиков, был подобием человеческого поли-

са или живого организма, где все части нераз-

рывно взаимосвязаны и живут единой жизнью,

по одним законам, и законы эти — судьба, кото-

рой подчинено все, великое и малое. В этом ми-

ровом организме есть и мировая душа, или ми-

ровой разум,— это тончайшая огненная материя

«пневма», пронизывающая все без исключения

тела, неживые и живые, по наибольшей концен-

трации достигающая в человеческом существе.

Настоящий мудрец тот, кто сможет отрешиться

от всех отвлекающих страстей своего душевного

мира (апатия — бесстрастие) и достичь полного

слияния своей пневмы с мировой. Ощущение та-

кого слияния есть сознание добродетели; в нем

и состоит высшее благо. Только такой мудрец

будет подлинным гражданином мирового поли-

са, свободным и сильным, как боги; только есте-

ственным законам этого мирового полиса и под-

властен мудрец, если же эти законы вступают в

противоречие с реальными законами земных го-

сударств, то мудрец бесстрашно выступает про-

тив последних. Как эпикурейство было филосо-

фией абсентеизма, так стоицизм III в. был фи-

лософией оппозиции; только в следующем веке

ои становится государственной философией из

антигосударственной.

Общей особенностью эпикурейства и стоициз-

ма было пренебрежительное отношение к лите-

ратуре и искусству. Эпикурейцы допускали, что

поэзия может служить услаждению слуха, как

гастрономия — услаждению вкуса; стоики при-

знавали, что поэзия может быть полезна как по-

пулярная аллегория философских понятий (так,

боги и герои в «Илиаде» не что иное, как оли-

цетворения сил природы или сил души), в боль-

шинстве же случаев искусство лишь нарушает

душевное равновесие и возбуждает страсть, а

потому пагубно. Этот разрыв между философией

и искусством, восходящий к позднему Плато-

ну,— характерная черта именно эллинистиче-

ской культуры с ее усложненностью душевного

мира и дифференциацией человеческой деятель-

ности.

Разрыв между узким миром индивидуального

человеческого опыта и широким миром окру-

жающей действительности, открывшейся элли-

нистическому человеку, настойчиво требовал за-

полнения. Средством преодолеть этот разрыв

стала книжная культура. До эллинистической

эпохи грек не испытывал столь ощутимой по-

требности в книге: он был членом полиса и все

жизненно необходимые знания и навыки усваи-

вал из устного общения со своим коллективом.

Даже философия по большей части была уст-

ной: Сократ ие написал ни одной книги. Теперь

сумма необходимых человеку знаний расшири-

лась, а окружавший его органический коллек-

тив распался; сведения о мире, предания ста-

рины, навыки поведения он должен был усваи-

вать из книг.

Это прежде всего сказалось и на количестве,

и на характере книжной продукции. Книги сра-

зу стали писаться и издаваться в великом мно-

жестве; широкий ввоз папируса из птолемеев-

ского Египта дал неведомое дотоле обилие пис-

чего материала. Писатели словно упиваются воз-

можностью многословия: Хрисипп, как сказано,

написал 700 книг, а через двести лет Дидим

Александрийский один сочинил более 3500 книг,

причем сам пе мог их запомнить, и некоторые

писал по два раза. Изменилось потребление

книг: до сих пор они хранились в немногих эк-

земплярах в храмах, государственных архивах

или философских школах, теперь они стали раз-

множаться и широко распространяться среди

публики. Изменился самый характер этих книг:

до сих пор они писались только о самом важном

и так тщательно, чтобы быть «творением наве-

ки» (выражение Фукидида о его «Истории»);

теперь они стали писаться о чем угодно и с ка-

кой угодно небрежностью — наряду с отделанны-

ми «творениями» получили право на существо-

26 История всемирной литературы, т. 1

402

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

вание бесчисленные «записки» (hypomnemata),

не притязавшие ни на какую формальную от-

делку и служившие только сводом фактических

сведений или аргументов. Научные сочинения,

полемические трактаты, учебники, пособия, хре-

стоматии, компиляции затопляют литературу:

до сих пор среди книг художественная литера-

тура бесспорно преобладала над нехудожествен-

ной, с этих пор — и навсегда — научная и учеб-

ная литература оттесняют художественную на

второй план.

Важнейшими центрами культурной деятель-

ности становятся теперь библиотеки: без книг

не мог работать ни писатель, ни ученый. Самой

большой была библиотека в Александрии, «па-

пирусной столице»; за ней следовали библио-

теки пергамская, антиохийская и другие. Пто-

лемеи хотели собрать все существующие книги

на греческом языке: число их уже к середине

III в. достигло 500

ООО.

При библиотеке сущест-

вовали лекционные залы, обсерватории, лабора-

тории, хранилища коллекций; весь этот комп-

лекс научных заведений объединялся в единый

Мусейоп, святилище Муз (не путать с современ-

ным понятием «музей»). В Мусейоне работали

лучшие ученые, съезжавшиеся в Александрию

со всего эллинистического мира и получавшие

здесь жалованье от царя; «курятником Муз»

иронически называл это место скептический

поэт Тимон. Инициатором основания этого про-

образа нынешних академий наук был перипате-

тик Деметрий Фалерский (ок. 345—283), уче-

ник Феофраста, афинский политический деятель

и талантливый оратор, доживавший жизнь в

эмиграции в Александрии; он воспользовался

богатствами Птолемеев, чтобы осуществить тот

идеал ученого коллектива, с единых позиций

разносторонне изучающего природу и общество,

который зародился поколением раньше в круж-

ке Аристотеля.

Новая организация научной работы, резкое

расширение круга известных земель, ознаком-

ление с достижениями старых восточных наук,

в первую очередь вавилонской астрономии,—

все это дало мощный толчок развитию греческой

науки, уже подготовленной к этому занятиями

платоников по математике и перипатетиков по

описательным дисциплинам. В математике III в.

Евклид подводит итоги геометрии, Аполлоний

Пергейский разрабатывает теорию конических

сечений, Архимед кладет основы исчисления

бесконечно больших и бесконечно малых вели-

чин. В астрономии Аристарх Самосский выдви-

гает гипотезу о гелиоцентрическом строении

мира, близкую к той, которую 18 веков спустя

обосновал Коперник. В географии перипатетик

Дикеарх создает сводное описание всего изве-

стного мира от Северного моря до Индии, а Эра-

тосфен делает следующий шаг, превращая гео-

графию из науки описательной в науку матема-

тическую. Зоология берет начало в сочинениях

Аристотеля, ботаника — в сочинениях Феофра-

ста. Медицина в соперничающих школах Геро-

фила и Эрасистрата приходит к основанию науч-

ной анатомии и физиологии. Техника, особенно

строительная и военная, достигает таких высот,

что, несмотря на традиционное пренебрежение

к утилитарным знаниям, о машинах Архимеда

складывались легенды. Это была кульминация

античной науки: далее, с конца III в., открытия

ее уже забываются, и начинается все более ощу-

тимый ее упадок.

В кругу наук рядом с науками математиче-

скими и естественными решительно выдвигают-

ся науки гуманитарные. Это результат того ощу-

щения отдаленности, отчужденности, которое

появляется у эллинистических греков по отно-

шению к своему полисному прошлому. Факты и

установления общественной и культурной жиз-

ни, которые до сих пор воспринимались как

само собой разумеющиеся и вечные, теперь вос-

принимаются как исторически преходящие и по-

тому требующие собирания, систематизации и

осмысления. Появляется целая отрасль исто-

рии — наука о «древностях», т. е. не о событиях,

а о памятниках, учреждениях, обычаях, преда-

ниях прошлого; особенно много таких сочине-

ний, само собой разумеется, было посвящено

Афинам и Аттике (так называемые «аттиды»),

но в общей совокупности они не оставили не опи-

санным ни один уголок греческого мира и ни

одну область человеческой культуры. К ним

примыкали многочисленные сочинения о разных

странах и народах негреческого мира, которые

стояли на стыке истории, географии и этногра-

фии — одними из первых здесь были «История»

вавилонянина Бероса и «Египетская хроника»

египтянина Манефона, написанные по-гречески

в начале III в. и сыгравшие важную роль в оз-

накомлении эллинства с восточной культурой.

Среди «древностей», привлекавших внимание

эпохи, важное место занимали, конечно, фигуры

деятелей истории и культуры прошлого; имен-

но в это время выделяется жанр биографии, в

значительной степени опирающийся на анекдо-

тический материал. Среди памятников, служив-

ших восстановлению Древности, важнейшими,

конечно, были литературные произведения;

именно в это время создается наука филология,

составляются каталоги и аннотации классиче-

ской литературы, вырабатываются принципы

«критики текста» (т. е. выверки искаженных

рукописей) и атрибуции сомнительных произ-

ведений, составляются комментарии как языко-

вого, так и реального содержания. Центром этих

занятий была Александрийская библиотека; по

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО H. Э.

403

традиции должность руководителя Мусейопа

здесь занимали один за другим именно филоло-

ги —

Зенодот, Аполлоний Родосский, Эратосфен

и

потом, уже во II в. до п. э., Аристофан Визан-

тийский, Аполлоний Эйдограф и знаменитый

Аристарх Самофракийский.

Разумеется, из всей этой книжной массы до

нас дошли лишь ничтожные частицы, но только

на ее фоне можно правильно представить себе

художественную литературу эллинизма.

Первая общая черта эллинистической лите-

ратуры — ее космополитизм. Литература клас-

сического периода жила интересами родного по-

лиса; великие трагедии и комедии, шедшие на

афинской сцене, мало кого интересовали вне

Афин. Литература эллинизма живет интересами

всей рассеянной по миру читающей греческой

публики; круг ее воздействия расширяется, но

степень ее воздействия на душу каждого отдель-

ного читателя уменьшается. Слушая трагедию

Эсхила, афинянин мог задумываться и над ее

религиозной, и этической, и политической про-

блематикой; читая идиллию Феокрита, алексан-

дриец наслаждался преимущественно ее худо-

жественными достоинствами. Литература отры-

вается от других форм общественной жизни.

Вторая общая черта эллинистической литера-

туры — ее элитарность. Это следствие преды-

дущего. Литература полиса касалась тех вопро-

сов, которые в большей или меньшей степени

затрагивали все слои населения полиса, от выс-

ших до низших, поэтому она была интересна и

доступна всем. Литература эллинизма затраги-

вает только вопросы, которые связывают дан-

ный город с остальным греческим миром; а

низы населения, которым приходится переби-

ваться со дня на день и не видеть ничего, кроме

своего непосредственного окружения, остаются

чужды тематике этой литературы. Литература

становится достоянием только высокообразован-

ной и среднеобразованной публики; низкообра-

зованная публика в ее духовных запросах об-

служивается иными формами искусств, в луч-

шем случае — мимом или сценической песней.

Третья общая черта эллинистической литера-

туры — ее разрыв с традицией. Писатель клас-

сической эпохи ощущал традиционные литера-

турные формы, лишь медленно и постепенно ме-

няющиеся с каждым поколением, как органиче-

ские и единственно возможные для себя; в иных

формах его работа была бы не понята публикой.

Писатель эллинистической эпохи не скован при-

вычками своей разнообразной публики; он и

сам ощущает литературную традицию не как

частицу своего повседневного гражданского

опыта, а как нечто внешнее, усвоенное из книг.

Поэтому для него одинаково близки и одинаково

далеки все литературные традиции, аттическая

и ионийская, эпическая и лирическая, свежая

и древняя. В своем творчестве он свободно пере-

ходит от одной к другой, сочетает их, отталки-

вается от них, экспериментирует, стремится к

новизне. Такого культа литературного новатор-

ства, как в это время, греческая литература не

знала ни раньше, ни позже.

Эти три общие черты эллинистической лите-

ратуры и составили основу, на которой развился

тот характерный для нее стиль трактовки лите-

ратурного содеря^ания и формы, который мы

условно назвали маньеризмом: культ крайностей

вместо гармонии, культ индивидуального экспе-

римента вместо общей нормы.

В области образов и мотивов это означало про-

никновение в литературу таких тем, которые до

тех пор играли в ней малую роль. Это, с одной

стороны, слишком отвлеченная для классиче-

ской эпохи учепость, с другой — слишком кон-

кретные для классической эпохи подробности

психологии и быта. Ученость становится содер-

жанием больших дидактических поэм, опреде-

ляет отбор для поэтической обработки наименее

известных мифологических эпизодов, сказывает-

ся на технике реминисценций, которая должна

продемонстрировать образованному читателю

начитанность автора. Психологические и быто-

вые подробности приближают традиционные те-

мы к эллинистическому читателю, круг непо-

средственного опыта которого все больше огра-

ничивается домашним и любовным бытом.

В «Аргонавтике» Аполлония любовная тема вы-

тесняет героическую, а в «Гекале» Каллимаха

бытовая обстановка заслоняет мифологических

персонажей.

В области жанров это означало полную пере-

становку старых жанров и выдвижение новых.

Во-первых, в художественной литературе поэзия

вновь решительно берет верх над прозой (это

следствие все большего обособления литературы

от других форм словесности): красноречие в ус-

ловиях монархии теряет питательную почву и

вырождается в пышное пустословие, философия

отказывается от художественной формы и ухо-

дит в научную сухость, только историография

отчасти хранит худоя^ественные традиции. Во-

вторых, в поэзии сценические жанры решитель-

но уступают место книжным (это следствие рас-

слоения единой полисной аудитории на разные

по образованности и вкусу читательские груп-

пы): трагедия и комедия с III в. не дают ни од-

ного заметного представителя, а на первый план

выдвигаются жаиры, которые в классический

период или были периферийными (элегия, эпи-

грамма), или были почти забыты (дидактиче-

ский и исторический эпос). В-третьих, большие

жанры отступают перед малыми (это следствие

26•

404

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

отрыва от традиции и тяги к эксперименту: ма-

лые формы удобнее для лабораторных опытов):

впервые входят в употребление два поэтиче-

ских жанра, и оба они малые: это эниллий, «ма-

ленький эпос», повествовательное стихотворение

иа тему какого-нибудь эпизода из мифа (слово

«эпиллий» древнее, но терминологический

смысл в него вложен лишь учеными Нового вре-

мени), и идиллия, «картинка», повествователь-

ное или драматизированное стихотворение обыч-

но на тему сельской жизни.

В области стиля самым важным явлением был

окончательный разрыв между языком поэтиче-

ским и языком разговорным. Разговорным язы-

ком эпохи стал, как сказано, «общий язык» —

койне, на нем писалась и научная литература,

но стихи — никогда: эпос, элегия, эпиграмма

продолжали пользоваться гомеровским диалек-

том, и даже новый эллинистический жанр, идил-

лия, не стал пользоваться койне, а выработал

для себя еще один искусственный диалект на

основе дорийского. Эта искусственность языка

располагала и к искусственности стиля: поэты

сгущают архаический колорит языка, подчерки-

вают его столкновениями архаизмов с неологиз-

мами, пользуются сложными метафорами и ме-

тонимиями. Такой «темный» стиль иногда слу-

жит спутником «высокой» тематики («Алексан-

дра» Ликофрона), иногда оттеняет своим кон-

трастом «низкую» тематику и выглядит здесь

еще эффектнее (мимы Герода).

Область стиха тоже оказалась затронута об-

щими сдвигами литературной системы. До сих

пор стих никогда не терял связи с музыкой, он

воспринимался на слух и сочинялся на слух;

теперь, в книжную эпоху, стих обособляется от

музыки, поэты и ученые впервые задумываются

чад вопросами метрики, впервые формулируют-

ся основные правила строения стиха, стих эл-

линистических поэтов делается строже и ско-

ваннее, чем стих классической эпохи. Необходи-

мость практического соблюдения этих правил

становится еще одним барьером, отделяющим

«ученую поэзию» от общества.

Таковы общие черты эллинистической лите-

ратуры, окончательно сложившиеся в III в. до

п. э. Но зародились они, почти все, еще в грече-

ской литературе IV в. до н. э.

2. ПОДГОТОВКА ЭЛЛИНИЗМА

В ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ IV В. ДО Н. Э.

Из-за неравномерной сохранности памятников

разных жанров и разных времен обычно создает-

ся впечатление, что греки в VI в. до н. э. разом

перестают писать эпос и пишуг лирику, в V в.

перестают писать лирику и пишут драмы, в

IV в. перестают писать драмы и пишут прозу.

Это, конечно, пе так. Бесспорно, перечисленные

жапры были ведущими и определяющими для

своего времени, но наряду с ними продолжали

существовать и те жапры, расцвет которых был

уже позади. Они не были в центре художествен-

ных интересов полиса, они оставались достоя-

нием знатоков и виртуозов, и поэтому именно в

них наметились раньше всего черты эллинисти-

ческого маньеризма. Нам они известны лишь по

отрывкам и упоминаниям у современников и

поздних писателей.

Эпос нашел в начале IV в. своего реформатора

в лице поэта Антимаха Колофонского. До пего

эпические поэмы — героические, генеалогиче-

ские, дидактические — стихийно писались в ма-

нере эпигонов Гомера и Гесиода, художествен-

ные средства которой скудели и заштамповыва-

лись с каждым поколением. Антимах порвал с

этой манерой и вернулся к ее первоисточнику

—

Гомеру: он изучал Гомера как филолог, насы-

щал свой текст редкими гомеризмами и поражал

современников своим «резким», непривычным

языком. Его большая поэма называлась «Фива-

ида», она возбуждала бурные споры и, по-види-

мому, вызывала подражания; современники ее

осуждали, а Платой хвалил, эллинистические

поэты ее почитали, а Каллимах бранил.

Как «Фиваида» была реформой героического

эпоса, так другая поэма Антимаха, «Лида»,

была реформой генеалогического эпоса типа

«Каталога женщин» Гесиода. Это был перечень

мифологических любовных историй с грустными

исходами: новшеством Антимаха было то, что

он облек этот перечень в форму огромной эле-

гии, оплакивавшей смерть возлюбленной поэта

Лиды. Произведение Антимаха имело большое

значение для формирования жанра эллинисти-

ческой и потом римской любовной элегии.

На стыке эпоса и элегии возникло и еще одно

новаторское произведение того же времени

—

небольшая поэма «Прялка», написанная в сере-

дине IV в. молодой поэтессой Эринной из Те-

лоса (близ Родоса) иа смерть своей подруги дет-

ства. По образам и мотивам это была элегия, с

массой быуовых подробностей (игры, заботы, до-

машние работы девочек-подруг), по объему и по

стиху (гексаметр, а не элегический дистих)

—

эпос, по языку она стояла совсем особняком, так

как была написана па местном дорийском диа-

лекте с элементами ионийского. В эпоху элли-

низма эта поэма пользовалась большой славой

и, несомненно, оказала влияние на формирова-

ние жанра эпиллия.

В лирике двумя главными жанрами в V—

IV вв. были дифирамб и ном. Состязания дифи-

рамбов устраивались в Афинах классической

эпохи параллельно с состязаниями трагедий.

Дифирамб, вышедший из культа Диониса, пер-

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

405

воначально представлял собой хоровую песню

под аккомпанемент флейт; ном, вышедший из

культа Аполлона,— сольную песню под акком-

панемент кифары; но в IV в. разница между

этими жанрами почти стерлась, и в обоих уста-

новилось сочетание сольного и хорового пения

на фоне бурно разросшегося музыкального ак-

компанемента. Музыка в конце V в. резко обо-

гатилась и усовершенствовалась, музыкальные

эффекты стали в дифирамбе и номе главными,

а литературная сторона — второстепенной; и

это побудило поэтов-лириков тоже броситься в

погоню за крайностями и эффектами.

Двумя виднейшими представителями этих

тенденций были Филоксен Киферский и Тимо-

фей Милетский, жившие в начале IV в. Тимо-

фей, славившийся как музыкант-новатор, изве-

стен нам по большому фрагменту нома «Пер-

сы», в котором описывается саламинский бой;

стиль этого фрагмента замечателен сочетанием

необычайно пышных и вычурных метафориче-

ских образов (так, морской залив, окаймленный

горами, назван «мраморнокрылое, рыбовенчан-

ное лоно Амфитриты») с натуралистической

прямотой и резкостью (например, в передаче

криков тонущего перса); еще более натурали-

стическим считалось не дошедшее до нас опи-

сание мук Семелы, рожающей Диониса. У Фи-

локсена броские контрасты такого рода появля-

ются и в сюжетном плане: в песнь о Полифеме

он вводит мотив безнадежной любви грубого

исполина-киклопа к нежной нимфе Галатее (в

эпоху эллинизма этот мотив подхватит Фео-

крит). Так складывается та эстетика контра-

стов, которая станет столь характерна для эл-

линизма.

Такой же уклон к внешней пышности и эф-

фекту наблюдается в IV в. и в трагедии. Все

большее значение получает постановочный

блеск и игра актеров; Аристотель в «Риторике»

свидетельствует, что в его время актер в театре

был важнее, чем поэт. Одна крайность влечет

за собой противоположную: в IV в. появляются

первые драмы не для сцены, а для чтения, на-

писанные трагиком Херемоном (быть может, он

брал пример с «речей для чтения» Исократа).

Трагедия перестает быть частицей общеграж-

данской жизни и становится предметом отвле-

ченного эстетического любования: V век почти

не знал повторных постановок одной и той же

трагедии, в IV в. возобновление трагедий Эс-

хила, Софокла и Еврипида становится обычаем

и распространяется далеко за пределами Афин,

в других греческих городах.

Истоком тенденций, выявившихся в разви-

тии трагедии IV в., было творчество Еврипи-

да — недаром именно ои считается у Аристотеля

«трагичнейшим из поэтов». Вслед за Еврипидом

трагики IV в. все дальше отодвигают на вто-

рой план хоровые партии, все больше вводят

элементов риторики и философской казуистики

в диалоги, разрабатывают многолинейный сю-

жет с мелодраматическими сценами. Единствен-

ная полностью сохранившаяся трагедия IV в.—

«Рес» на тему из «Илиады», с двумя сюжетны-

ми линиями, многовершинным эпизодическим

строением и заметно сниженными образами

всех героев, вплоть до Гектора, дошла до нас

в сборнике сочинений Еврипида и была выде-

лена из них лишь сравнительно недавно.

Очень крупным новатором в области драма-

тургии был младший современник Еврипида

Агафон, ученик софистов («Пир», описанный

Платоном, был устроен именно по случаю его

первой победы в драматическом состязании

416 г.); к сожалению, мы о нем очень мало

знаем. Ему приписывалось, во-первых, полпое

отделение хорических песен от сюжета, превра-

щение их во вставные музыкальные номера; во-

вторых, широкое использование приемов рито-

рики, прежде всего новооткрытых «горгианских

фигур», антитезы и параллелизма; в-третьих,

сочинение уникальной трагедии «Анфей» (по

другому чтению, «Цветок»), в которой, по сви-

детельству Аристотеля, и сюжет, и лица были

не взяты из традиции, а целиком вымышлепы.

Все эти новшества (быть может, в смягченной

форме) мы находим и у трагиков IV в., извест-

ных лишь по отрывкам и по косвенным свиде-

тельствам: у Херемона, Феодекта, Астидамапта

и др. Отделение хора, по-видимому, стало

обычным: сохранился папирус, в котором па

стыке двух действий трагедии вместо текста хо-

ровой песни стоит лишь ремарка «хор». Ритори-

ческие эффекты тоже стали обычными: Аристо-

тель в «Поэтике» пишет, что монологи у класси-

ков похожи на речи политиков, у новых драма-

тургов — на речи риторов. Подчас на сцене

разыгрывались в речах настоящие судебные ка-

зусы, напоминающие «контроверсии» поздней-

ших риторических школ: так, в «Алкмеоне»

Феодекта (ученика Исократа) Алкмеон, мстя

за отца, убивает мать, и суд решает, что мать

убита справедливо, по сын ее убил несправед-

ливо. Наконец, что касается нетрадиционных

сюжетов, то, хотя целиком вымышленная пьеса

Агафона и не вызвала подражаний, стремление

выбирать для обработки редкие и малоизвест-

ные варианты мифов тоже стало общим. Так, в

«Антигоне» Астидаманта Антигона не гибнет, а

скрывается и в глуши растит сына; в «Медее»

Каркипа Медея не убивает детей, а только пря-

чет их и ложно обвиняется в убийстве. Можпо

предположить, что такая тяга к относительно

благополучным концовкам, идущая также от Ев-

рипида с его «Алкестидой», была тоже не слу-

406

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

чайна для трагедии IV в.: Аристотель особо

осуждает их в «Поэтике». Если это так, то это

свидетельствует, что трагедия характерным об-

разом начинает сближаться с благодушной ко-

медией, гораздо более привлекательной для на-

растающих обывательских вкусов публики

IV в.

Комедия в IV в. переживает наиболее замет-

ную, характерную для этой эпохи эволюцию. Из

всех жанров она была теснее всего связана с

проблематикой полисной жизни: из всех жанров

она сильнее всего изменилась с изменением этой

проблематики. На смену политическим темам

приходят бытовые, на смену публицистической

агитации — моральное поучение, на смену фан-

тастическим сюжетам и маскам — схематизиро-

ванные характеры и ситуации современной

жизни, на смену буйной игре языка — изяще-

ство обдуманной шутки. В начале этой эволю-

ции стоит Аристофан, в конце — Менандр. Меж-

ду ними лежит столетие плавного и постепен-

ного перехода. Эллинистические филологи ус-

ловно делили историю комедии на три периода:

древнюю комедию (до 400 г.), среднюю (ок.

400—320) и новую (после 320 г.). Крупнейши-

ми мастерами средней комедии считались Ан-

тифан, Анаксандрид (первые пьесы — ок.

386 г.) и Алексид (первая пьеса — 362 г.); но-

вой комедии — Филемон (327 г.), Менандр

(321 г.) и Дифил (ок. 316 г.). Любопытно, что

из этих шести поэтов четверо были не урожен-

цами Афин, а приезжими: в эпоху древней ко-

медии это было бы немыслимо. Больше всего

текстов сохранилось от Менандра; творчество

остальных авторов мы знаем лишь по мелким

отрывкам да по латинским переработкам их

пьес у Плавта и Теренция.

Уже у Аристофана мы видели, как постепен-

но от ранних пьес к поздним смягчается поли-

тическая конкретность его выпадов и усили-

вается бытовая окраска его образов, достигая

предела в последней пьесе, «Плутосе». Здесь

уже выпали песни хора, превратившись в про-

стые музыкальные антракты, исчезла парабаса,

исчез агон в его классической форме, конкрет-

ная политическая проблематика сменилась бо-

лее отвлеченной социальной, личные выпады по-

чти отсутствуют; но сюжет еще остается фан-

тастическим. Те же тенденции развиваются,

усиливаясь и в дальнейшем. Средняя комедия

еще допускает изредка личные выпады: в ее

фрагментах мы находим памеки на Демосфена,

Дионисия Сиракузского, Филиппа Македонско-

го, Платона. Этот тип комедии еще обнаружи-

вает склонность к фантастическим сюжетам и

парадоксальным ситуациям. Тяга к фантастике

находит выражение в многочисленных пароди-

ческих комедиях на мифологические темы, в ко-

торых снижение образов богов и героев, нача-

тое Еврипидом, доводится до предела — образ-

цом может служить дошедшая в переделке

Плавта комедия «Амфитрион» о том, как Зевс

обманом отбивает жену у Амфитриона, чтобы

родить Геракла. Любовь к парадоксальным си-

туациям видна в сюжете другой комедии, так-

же дошедшей лишь в плавтовской переделке,

«Менехмы», герои которой — два незнакомые

друг с другом брата-близнеца. Но с переходом

от средней комедии к новой эти черты сходят

на нет, и тематика пьес почти целиком сводится

к бытовой и семейной.

Круг действительности, изображаемый в но-

вой комедии,— это жизнь средней, наиболее

аполитичной прослойки полисного общества.

Это семьи с надежным достатком, с твердой си-

стемой жизненных ценностей, с устоявшимся

образом жизни. Политика их не занимает, их

отношения с людьми определяются не общно-

стью идейных взглядов, а общностью душевных

чувств, основа гармонии общежития для них

—

всечеловеческое «человеколюбие» (philanthro-

pia). Эта гармония лишь временно нарушается

игрою природы или судьбы: природа может на-

делить человека неудачным характером, судь-

ба — поставить его в неудачное жизненное по-

ложение, но и то и другое поправимо. Острее

всего чувствуется такое нарушение равновесия

в молодости, когда человек еще не занял своего

места в жизни; поэтому героем комедии, есте-

ственно, становится юноша, полем его деятель-

ности — привольная жизнь досужей молодежи,

завязкой сюжета служат его любовные и денеж-

ные затруднения, развязкой — свадьба и обре-

тение своего места в жизни. Отсюда — состав

действующих лиц новой комедии: пылкий юно-

ша, кроткая девушка, вокруг них — добрый

друг, услужливый раб, ловкий парасит (при-

хлебатель), обольстительная гетера, красиобай-

повар, против них — хвастливый соперник (ча-

сто воин), жадный сводник (или сводня), над

ними — старые отцы и матери, то ворчливые, то

снисходительные. Отсюда же — характер интри-

ги в новой комедии: главным становится прео-

доление препятствий к соединению влюблен-

ных, материальные препятствия преодолевают-

ся, когда удается добыть у родителей деньги

(сыграв на свойствах характеров, данных им

природой), а моральные препятствия исчезают,

когда выясняется, что героиня — не рабыня, а

свободная девушка, когда-то подкинутая, а те-

перь узнанная (благодаря игре судьбы). Отсю-

да, наконец, идейная топика новой комедии:

бесчисленные сентенции о человеческой приро-

де, о всесилии случая, о гармонии и мере, о по-

ведении в той или иной жизненной ситуации.