Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э ). ПРОЗА

387

усиливается создаваемым эффектом контраста.

Факты поведения обобщаются в постоянную

черту, рисующую положительный или отрица-

тельный тип человека. Эта типизация толкает

Лисия на прямую инвективу, на опорочение

противника не просто за разбираемое в суде

дело, а за его личную жизнь, за его происхож-

дение. Блестящий пример этому находим в

речи XIII («Против Агората»): «[...] люди,

стоявшие тогда во главе правления, обраща-

лись к Аристофану с предложением оговорить

других и через это самому спастись, вместо

того, чтобы подвергаться опасности испытать

страшные мучения после суда за присвоение

гражданских прав. Но он отвечал, что этого

никогда не сделает: так он был честен и по

отношению к арестованным и по отношению

к народу афинскому, что предпочел лучше сам

погибнуть, чем своим доносом несправедливо

кого-нибудь погубить. Так вот он был каков,

хотя ему и грозила смерть от тебя, а ты, не

зная никакой вины за теми людьми, но уверен-

ный в том, что в случае их гибели ты будешь

иметь участие в учреждавшемся тогда правле-

нии, своим доносом довел до казни многих доб-

рых граждан афинских. Я хочу показать вам,

господа судьи, каких людей лишил вас Агорат.

Если бы их было немного, то я стал бы гово-

рить о каждом из них в отдельности; теперь же

я скажу о них всех зараз. Одни из них были

у вас по многу раз стратегами и каждый раз

передавали своим преемникам государство уве-

личенным; другие занимали другие важные

должности, были много раз триерархами и ни-

когда не подвергались от вас никакому позор-

ному обвинению. Некоторые из них спаслись и

остались живы, хотя их Агорат также хотел

погубить и они были осуждены на казнь, но

судьба и воля божества сохранила их: они бе-

жали из Афин и, вернувшись из Филы, теперь

пользуются вашим уважением как хорошие

граждане. Вот каковы эти люди, которых Аго-

рат частью довел до смертной казни, частью

заставил бежать из отечества, а кто таков сам

он? Надо вам сказать, что раб и происходит от

рабов, чтобы вы знали, какой человек вам при-

нес такой вред. У него отец был Евмар, а этот

Евмар был рабом Никокла и Антикла [...] Да-

лее, несмотря на такое происхождение свое, он

решился заводить незаконные связи и соблаз-

нять свободных жен граждан и был пойман на

месте преступления, а за это полагается нака-

зание—смертная казнь» (речь XIII, 60—64.

Перевод С. И. Соболевского).

В речах, не связанных с политикой, присут-

ствует тот же тип добропорядочного честного

гражданина, будь то владелец земельного

участка, обманутый муж или инвалид, полу-

чающий пенсию за увечье. В повествователь-

ной части встают яркие картинки их буднич-

ной жизни. Описываются мелкие детали, из

которых строится общая структура ситуации.

Рассказ приобретает подчас законченность и

увлекательность сюжетного действия: муж при-

водит в дом молодую жену, вполне доверяет

ей, особенно после рождения сына, она же тем

временем заводит знакомство с известным по-

корителем сердец и начинает изменять мужу,

муж узнает обо всем от служанки-сводни, со-

ставляет план мщения, с помощью служанки

захватывает соблазнителя на месте преступле-

ния и убивает его, в чем и оправдывается пе-

ред судом как строгий блюститель нравствен-

ности. Рассказ начинается с неторопливого

описания подробностей домашней жлзни афи-

нянина — расположение комнат и т. д. По мере

развертывания событий эти как бы невзначай

упомянутые штрихи превращаются в улики, ни

одна черта не остается не связанной с ходом

действия (речь I, «Об убийстве Эратосфена»).

Манера речей варьируется в зависимости от

рассказчика, но неизменным остается требова-

ние этопеи — воспроизводить единый тип чест-

ного гражданина, выступающего в суде. Лисий

сообразуется с реакцией слушателя и по-разно-

му строит разные части своих речей. Добива-

ясь выразительности приемами контраста, при-

ближая речь своих клиентов к языку повсе-

дневности, Лисий избегает поэтических оттен-

ков, диалектных форм, тропов, очень мало ис-

пользует фигуры. Язык Лисия надолго остает-

ся классическим образцом «простого стиля».

Наряду с ораторскими речами Лисия круп-

нейшим произведением начального периода ат-

тической прозы стала «История Пелопоннес-

ской войны», написанная афинским стратегом

и участником этой войны Фукидидом (454—

396 гг. до н. э.).

Фукидид воспринял от Геродота идею все-

мирно-исторического закона, но отказался от

геродотовской трактовки его. Геродотовская

картина уже не могла объяснить тяжелых

междоусобиц греческих полисов последних де-

сятилетий V в., и на этом новом материале со-

временных ему событий Фукидид по-новому

поставил вопрос о законе, управляющем исто-

рией.

В основу своего труда Фукидид положил ме-

тоды известных ему наук о человеке: гиппо-

кратовской медицины и софистики. Медицина

давала общую схему для оценки и анализа дей-

ствительности: Пелопоннесская война предста-

вала у Фукидида как состояние болезни и кри

зиса, и он видел необходимость в постановке

диагноза, вскрытии причин и прогнозе на бу-

дущее. Софистика позволяла ему определить

25*

388

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

характер этих причин как общих стимулов че-

ловеческого поведения — природных склонно-

стей, соображений выгоды и т. п. Геродотов-

ская концепция зависти богов, вины и возмез-

дия заменялась теперь новой схемой, где игра

человеческих страстей и потребностей станови-

лась определяющим фактором хода истории.

Описывая военные операции Пелопоннес-

ской войны, Фукидид показывает кроющиеся

за ними конфликты человеческих интересов и

борьбу общественных группировок. Фукидида

интересует общая взаимосвязь событий, а не

личность отдельных участников, поэтому рас-

сказ его носит «безличный» характер, и в обоб-

щенном ряду «афинян», «керкирян», «лакеде-

монян» и т. д. лишь несколько лиц названы по

имени (Перикл, Клеон и др.).

Влиянием софистики обусловлена и компози-

ционная структура фукидидовского труда.

Огромное место в нем занимает передача ора-

торских выступлений и воспроизведение поли-

тической вражды полисов с помощью излюб-

ленного софистического приема словесного спо-

ра. Эффект контраста служит главным вырази-

тельным средством Фукидида, и он охотно

прибегает к антитезе как в авторском обобще-

нии исторической картины, так и в аргумента-

ции ораторских речей. Для большей яркости

речи противных сторон строятся и располага-

ются Фукидидом в симметричном противопо-

ставлении друг другу.

«История» Фукидида обращена к читателю,

а не к слушателю. Типичное для устной речи

линейное расположение высказываний с ча-

стым повторением одних и тех же слов сме-

няется более сложными синтаксическими свя-

зями периодов. Главной чертой языка Фукиди-

да становится предельная точность и сжатость

при огромном богатстве выражаемых им логи-

ческих отношений.

«История» Фукидида и ораторские речи Ли-

сия завершали процесс оформления аттической

прозы в самостоятельный вид словесного искус-

ства. В их творчестве сложились уже и доста-

точно высокая техника изобразительных при-

емов, и особое вйдение мира, новое для тогдаш-

ней греческой литературы: Лисий ввел в лите-

ратуру «маленького» человека, Фукидид соз-

дал новую концепцию истории. Эта связь атти-

ческой прозы с живой современностью полиса

приводит к тому, что в IV в. до н. э. прозаи-

ческие жанры оказываются теснее других ли-

тературных форм сплетенными с актуальной

политикой и с новыми идейными течениями.

Именно в прозе зарождаются новое понимание

человека, новые формы его изображения, но-

вая техника литературного портрета современ-

ника.

3. АТТИЧЕСКАЯ ПРОЗА IV В. ДО Н. Э.

В IV в. развитие прозаических жанров приня-

ло два направления: ораторская и повествова-

тельная литература продолжали жить в русле

софистической традиции, а независимо от нее

возник новый литературный жанр — философ-

ский диалог.

Оба направления имели свои «центры» — со-

фистическая традиция была воспринята учени-

ком Горгия, оратором Исократом, который в

391 г. открыл в Афинах первую риторическую

школу с регулярным обучением; философский

диалог процветал в среде учеников Сократа,

в школе философа Платона. Обе школы имели

многолетний курс обучения—более краткий

у Исократа, более продолжительный у Плато-

на. В эти школы стекались слушатели со всех

концов Греции, и очень скоро они преврати-

лись в центры культуры всей Эллады. Вырос-

шие из педагогических систем софистов и Со-

крата, эти школы не были юридически связаны

с афинским полисом, но играли огромную роль

в идеологической жизни греческого общества

IV в. В условиях кризиса всей полисной систе-

мы, когда падал политический престиж Афин

и разрывались тесные узы, объединявшие по-

лисную общину в органическое целое, школы

Исократа и Платона были попыткой рациона-

листической идеологии найти новые пути для

вывода полиса из кризиса, для восстановления

утраченного полисного единства. Воспитание

граждан понималось в них как перевоспитание

всего общества и путь к его переустройству.

При этом идеал как Исократа, так и Платона

лежал в прошлом, их педагогика стремилась

вернуть греческий полис к его докризисному

состоянию.

Обе школы имели свои политические про-

граммы. Исократ видел спасение Греции в по-

ходе на Восток, в захвате новых земель для

колонизации. Платон предлагал перестроить

всю систему управления по типу спартанской

олигархии.

Но методы этих школ стояли в резком про-

тиворечии с их практической целью. Обучение

шло в общем русле тех явлений полисной жиз-

ни, которые отрывали индивида от общины:

оно формировало новый тип человека, свобод-

ного от бремени мифологической традиции, и

новую систему этических и эстетических цен-

ностей, которые легли в основу будущей куль-

туры эллинизма.

Педагогика Исократа, опиравшаяся на опыт

софистов V в., разработала систему риториче-

ского воспитания. В основе ее лежало литера-

турное обучение — привитие навыков свобод-

ного владения словом, умения вести диспуты

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.).

ПОЭЗИЯ

389

и говорить по самым сложным вопросам госу-

дарственной жизни. После софистов практика

исократовской школы подняла па новую сту-

пень развитие выразительных приемов аттиче-

ской прозы, совершенствование ее формальной

стороны. Раскрытие новых средств словесной

экспрессии обеспечивало риторике влияние на

такие жанры, как ораторское искусство, пуб-

лицистика и поэзия.

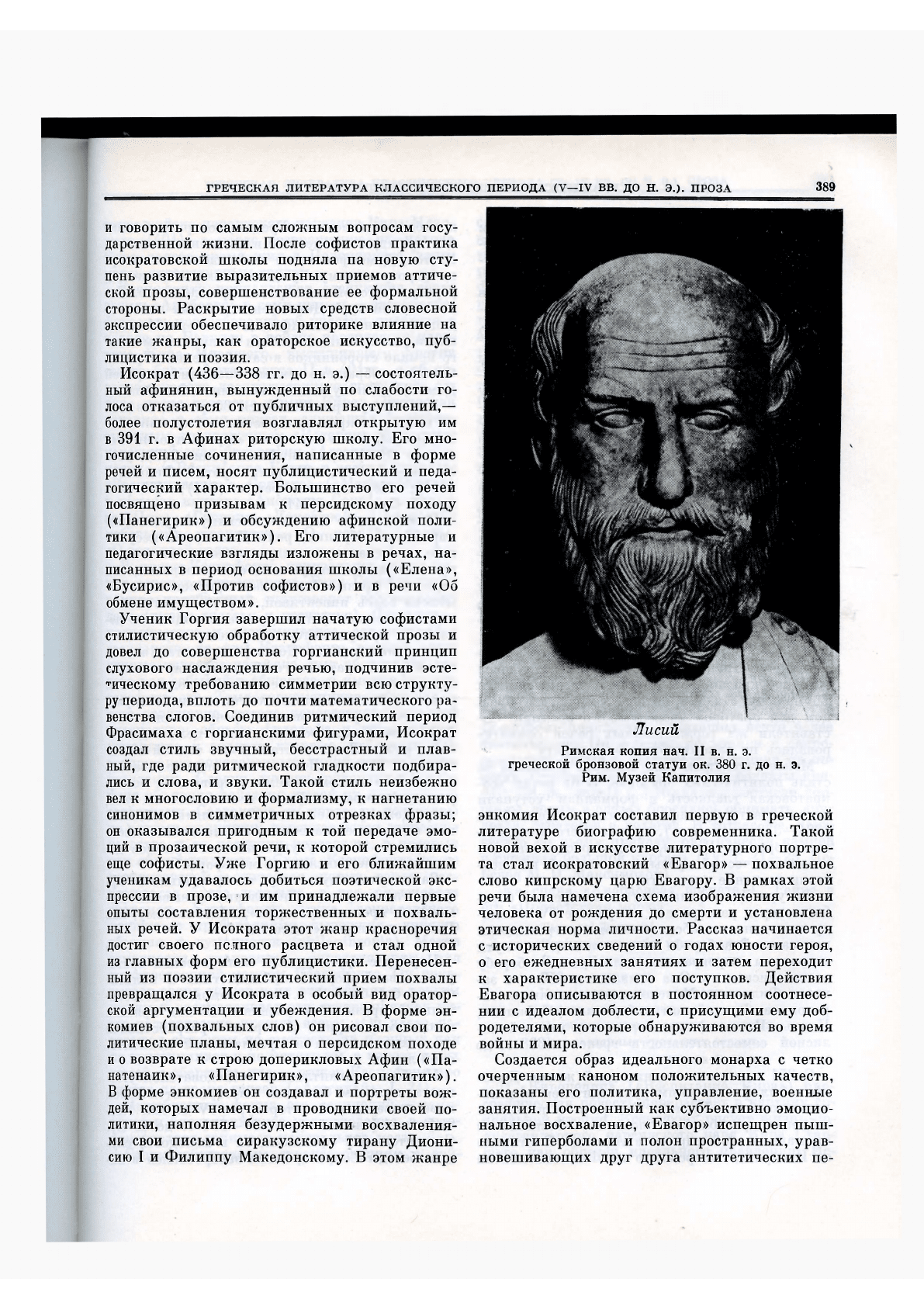

Исократ (436—338 гг. до н. э.) — состоятель-

ный афинянин, вынужденный по слабости го-

лоса отказаться от публичных выступлений,—

более полустолетия возглавлял открытую им

в 391 г. в Афинах риторскую школу. Его мно-

гочисленные сочинения, написанные в форме

речей и писем, носят публицистический и педа-

гогический характер. Большинство его речей

посвящено призывам к персидскому походу

(«Панегирик») и обсуждению афинской поли-

тики («Ареопагитик»). Его литературные и

педагогические взгляды изложены в речах, на-

писанных в период основания школы («Елена»,

«Бусирис», «Против софистов») и в речи «Об

обмене имуществом».

Ученик Горгия завершил начатую софистами

стилистическую обработку аттической прозы и

довел до совершенства горгианский принцип

слухового наслаждения речью, подчинив эсте-

тическому требованию симметрии всю структу-

ру периода, вплоть до почти математического ра-

венства слогов. Соединив ритмический период

Фрасимаха с горгианскими фигурами, Исократ

создал стиль звучный, бесстрастный и плав-

ный, где ради ритмической гладкости подбира-

лись и слова, и звуки. Такой стиль неизбежно

вел к многословию и формализму, к нагнетанию

синонимов в симметричных отрезках фразы;

он оказывался пригодным к той передаче эмо-

ций в прозаической речи, к которой стремились

еще софисты. Уже Горгию и его ближайшим

ученикам удавалось добиться поэтической экс-

прессии в прозе, и им принадлежали первые

опыты составления торжественных и похваль-

ных речей. У Исократа этот жанр красноречия

достиг своего полного расцвета и стал одной

из главных форм его публицистики. Перенесен-

ный из поэзии стилистический прием похвалы

превращался у Исократа в особый вид оратор-

ской аргументации и убеждения. В форме эн-

комиев (похвальных слов) он рисовал свои по-

литические планы, мечтая о персидском походе

и о возврате к строю доперикловых Афин («Па-

натенаик», «Панегирик», «Ареопагитик»).

В форме энкомиев он создавал и портреты вож-

дей, которых намечал в проводники своей по-

литики, наполняя безудержными восхваления-

ми свои письма сиракузскому тирану Диони-

сию I и Филиппу Македонскому. В этом жанре

Лисий

Римская копия нач. II в. н. э.

греческой бронзовой статуи ок. 380 г. до н. э.

Рим. Музей Капитолия

энкомия Исократ составил первую в греческой

литературе биографию современника. Такой

новой вехой в искусстве литературного портре-

та стал исократовский «Евагор» — похвальное

слово кипрскому царю Евагору. В рамках этой

речи была намечена схема изображения жизни

человека от рождения до смерти и установлена

этическая норма личности. Рассказ начинается

с исторических сведений о годах юности героя,

о его ежедневных занятиях и затем переходит

к характеристике его поступков. Действия

Евагора описываются в постоянном соотнесе-

нии с идеалом доблести, с присущими ему доб-

родетелями, которые обнаруживаются во время

войны и мира.

Создается образ идеального монарха с четко

очерченным каноном положительных качеств,

показаны его политика, управление, военные

занятия. Построенный как субъективно эмоцио-

нальное восхваление, «Евагор» испещрен пыш-

ными гиперболами и полон пространных, урав-

новешивающих друг друга антитетических пе-

390

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

риодов; облик персонажа обрисовывается в нем

на фоне контрастных противопоставлений доб-

ра и зла, дружбы и вражды. Для мелких, слу-

чайных деталей тут нет места.

Исократовская схема получила развитие в

последующей литературе и легла в основу иде-

ализированных образов царей, полководцев,

политических деятелей и т. п.

Художественный опыт исократовской школы

был усвоен всей практикой публичного красно-

речия IV в. Условия полиса выдвигали фигуру

оратора на первое место в общественной жиз-

ни: оратор участвовал в прениях в народном

собрании, вносил свои проекты постановлений

и определял таким образом направление поли-

тического курса полиса. Руководство государ-

ством сосредоточивалось в руках небольшой

группы подобного рода политических деятелей,

«демагогов» (вождей народа). Дебаты в народ-

ном собрании приобретали в жизни полиса

IV в. такое же значение, какое имели театраль-

ные постановки V в.

В построении речей, выборе стиля, языка и

композиции ораторы IV в. опирались — прямо

или косвенно — на технику, созданную Исо-

кратом.

Исей, питомец его школы, ввел эту новую

технику в структуру судебных речей и довел

судебное красноречие до такой завершенности

формальной отделки, которая сделала их образ-

цом для ораторов последующего времени. Со-

ставители же торжественных речей ориенти-

ровались на энкомии самого Исократа.

Менее очевидным было влияние Исократа на

стиль политических ораторов. В их речах исо-

кратовская гладкость и формализм уступали

место страстному пафосу. С именем Демосфена

(384—322 гг. до н. э.), крупнейшего политиче-

ского оратора Греции, связан расцвет нового

стиля аттической прозы, получивший впослед-

ствии название «мощного».

Фигура Демосфена стоит в центре той борь-

бы, которая разгоралась в середине IV в. меж-

ду македонским абсолютизмом и греческими

полисами. Эта борьба велась за морские пути

и проливы и превратилась для Греции в борьбу

за независимость. Она началась в 357 г. с за-

хвата Филиппом Македонским нескольких го-

родов на Фракийском побережье (Амфиполя,

Пидны, Потидеи) и завершилась утратой по-

лисной самостоятельности греков в 338 г. до

н. э.

С 351 г. и до последних дней жизни Демо-

сфен был фактическим руководителем антима-

кедонских сил Греции. Его речи в народном

собрании разоблачали политику Филиппа и

промакедонской партии в Афинах. В отличие

от Исократа, смотревшего на Филиппа как на

возможного спасителя Греции, который объеди-

нит враждующие полисы и возглавит поход на

Восток, Демосфен видел в македонском монар-

хе угрозу самому существованию эллинства,

угрозу полисной демократии прежде всего. По-

литический курс Демосфена требовал консоли-

дации военных сил Афин для отпора Македо-

нии и развенчания личности Филиппа, имевше-

го немало сторонников в самой Греции. Против

Филиппа обращено восемь знаменитых речей

Демосфена, получивших название «Филиппик».

Демосфену приписывается 60 речей, из них

20 новейшая критика признает неподлинными.

К «Филиппинам» отпосятся «I речь против Фи-

липпа» (351); три олинфских речи (349); речь

«О мире» (346); «II речь против Филиппа»

(344); «Херсонесская речь» (341); «III речь

против Филиппа» (341).

Рассчитанные на шеститысячную аудиторию

народного собрания, речи Демосфена несут в

себе колоссальную силу эмоциональной экс-

прессии, заключенную и в самих образах, и в

строении фразы. Логическая аргументация за-

менена здесь инвективой, портрет противника

строится из конкретных, уничижающих его де-

талей и превращается в мишень саркастиче-

ских нападок. Слог Демосфена впитал в себя

технику исократовского благозвучия, но исо-

кратовскую плавность сменила взволнованная

напряженность и динамика; антитезы и парал-

лелизмы уступили место перечислениям, ана-

форам, вопросам, восклицаниям, целым диало-

гам в речах. Лексика стала более точной и кон-

кретной. Если у Лисия слово подчеркивалось

его особым местом в схематизированном потоке

речи, у Исократа — фоном всех остальных слов,

то у Демосфена его стало выделять собствен-

ное, смысловое значение и его начальное место

в периоде. К числу украшающих приемов до-

бавились многочисленные метафоры.

За потрясающую силу эмоционального эф-

фекта последующие поколения называли Де-

мосфена просто «оратором», подобно тому, как

Гомера называли «поэтом».

Наряду с красноречием политических орато-

ров главной формой публицистики и полити-

ческой борьбы в IV в. стали жанры повествова-

тельной прозы. Они развивались под прямым

влиянием риторики Исократа — разработанной

им техники слова и предлагаемой политиче-

ской линии.

Наиболее талантливым последователем Исо-

крата и самым большим мастером аттической

повествовательной литературы IV в. был Ксе-

нофонт Афинский (ок. 426—354 г. до н. э.).

Состоятельный афинянин, он в молодости слу-

шал беседы Сократа, затем завербовался в на-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

391

емное войско персидского царевича Кира Млад-

шего (401), а после возвращения из похода

Кира долгое время жил в Пелопоннесе, зани-

маясь литературным трудом.

Ксенофонту принадлежат следующие сочи-

нения: «Анабасис» в семи книгах — автобиогра-

фическое повествование об участии писателя в

походе на Вавилон в войске персидского царе-

вича Кира Младшего, выступившего против

своего брата Артаксеркса II в 401 г., и об об-

ратном походе десятитысячного греческого от-

ряда после разгрома армии Кира; «Греческая

история» в семи книгах, служащая непосред-

ственным продолжением «Истории» Фукидида;

панегирическая биография «Агесилай»; «Киро-

педия» («Воспитание Кира» в восьми книгах);

«Воспоминания о Сократе» («Меморабилии»)

в четырех книгах; «Апология Сократа», диало-

ги «Пир», «Гиерон», «Домострой» и несколько

небольших трактатов—«О псовой охоте»,

«О верховой езде».

В прозе Ксенофонта центральное место за-

нял портрет современника. Если Геродот видел

в мире неизбежный «круговорот человеческих

дел» (смену счастья и несчастья), Фукидид —

политическое и экономическое соперничество

государств, то для Ксенофонта важнее всего

личные качества человека, ими обусловлен для

него ход событий в обществе, и именно они ин-

тересуют его. Тема современника получила у

него освещение, дотоле неизвестное греческой

литературе: образы философа и домохозяина,

командира и солдата впервые предстали как

воплощение определенных линий жизни и норм

поведения. Следуя методу риторики, Ксено-

фонт объяснял действия людей их природными

свойствами. Созданные им портреты построены

по одному принципу: перечисляются этические

качества и те поступки персонажа, в которых

они обнаруживаются. Схема Ксенофонта шире

исократовской — этическая норма героя рас-

крывается более детально, в нее включается

знакомая Ксенофонту этика сократовского

кружка с требованиями выдержки личного

обаяния и гуманности (philanthropia). Мотив

гуманности становится определяющим для

художественной манеры Ксенофонта. Он пока-

зывает своих героев в их отношениях к другим

людям и рассматривает эти отношения как чи-

сто человеческие прежде всего: «Он часто на-

казывал солдатам не смотреть на пленных как

на преступников и не мстить им, а видеть в них

людей и оберегать их»,— пишет Ксенофонт про

одного из своих героев («Агесилай», I, 21).

Излюбленная форма его сочинений — мему-

арное и биографическое повествование, в кото-

ром портрет занимает центральное место.

Своим собственным странствованиям с вой-

ском Кира Ксенофонт посвятил «Анабасис»,

написав его от имени некоего Фемистогена. Пу-

тевые записки вылились в полный драматизма

рассказ о том, как военный командир Ксено-

фонт, преодолевая бесчисленные препятствия,

вывел вверившееся ему войско из глубин Азии

к родным берегам Средиземноморья. В поле

зрения автора попали мельчайшие подробности

похода: география местности, внешний вид и

обычаи варваров, страдания греческих наемни-

ков от стужи и голода, их печали и радости.

Описание хода событий подчинено эмоциональ-

ной интонации, достигающей, благодаря компо-

зиционному приему контраста, огромной напря-

женности звучания. Примером может служить

знаменитый эпизод выхода греков к морю: «На

пятый день они пришли к горе по имени Фе-

хес. Когда передовые солдаты взошли на гору,

они подняли крик. Ксенофонт и дальние солда-

ты подумали, что это какие-то новые враги на-

пали на эллинов спереди; а сзади в это время

угрожали им жители выжженной области, и

солдаты дальнего отряда, устроив засаду, уби-

ли нескольких человек, а нескольких взяли в

плен, захватив при этом около 20 плетеных щи-

тов, покрытых воловьей косматой кожей. Меж-

ду тем крик усилился и стал ближе расстояния,

так как непрерывно подходившие отряды бе-

жали бегом к продолжавшим все время кри-

чать солдатам, отчего возгласы сщли громче,

поскольку кричавших становилось больше. Тут

Ксенофонт понял, что произошло нечто более

значительное. Он вскочил на коня и в сопро-

вождении Ликия и всадников поспешил на по-

мощь. Вскоре они услышали, что солдаты кри-

чат: «Море, море!» [...] Когда все достигли вер-

шины, воины в слезах бросились обнимать друг

друга, стратегов и лохагов. И тотчас же, неиз-

вестно по чьему приказу, они нанесли камней

и сложили большой курган» (IV, 7, 21—25. Пе-

ревод М. И. Максимовой).

Эта сцена «Анабасиса» воспета Г. Гейне в

его «Приветствии морю»:

Таласса! Таласса!

Приветствую тебя, вечное море!

Приветствую от чистого сердца

Десять тысяч раз,

Как некогда приветствовали

Десять тысяч сердец,

Невзгодотомимых, отчизновлекомых

Прославленных греческих сердец...

(Перевод П. Карпа)

В «Киропедии» («Воспитание Кира») био-

графическая повесть перерастает в картину со-

циальной утопии. Ксенофонт рисует жизнь по-

лулегендарного персидского царя Кира Стар-

шего как образец идеального правления. Ис-

392

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

пользуя технику риторического портрета, он

соотносит поступки героя с чертами его харак-

тера и толкует счастье Кира как результат и

плод его доблести. В основу действий своего

героя Ксенофонт кладет мотивы дружбы и гу-

манности. Он ставит гуманность выше военного

таланта (VIII, 4, 8) и дружбу понимает как

средство подчинения подданных правителю.

Ксенофонт наполняет свой рассказ множест-

вом бытовых и интимных сценок — описывает

детские забавы Кира, его пирушки с солдатами

и заканчивает повесть его предсмертной бесе-

дой. Личные отношения кладутся здесь в осно-

ву социальных: гуманность Кира привлекает

к нему друзей и обеспечивает ему их под-

держку.

«Киропедия» прокладывает путь литературе

эллинизма — образ Кира уже близок к полити-

ческой этике эллинизма, а сама структура био-

графической повести предвосхищает жанр

позднегреческого романа. С эллинистической

литературой сближается и фигура Сократа,

созданная Ксенофонтом в его «Воспомина-

ниях»., предвосхищая распространенный позд-

нее образ философа-моралиста.

Наряду с расцветом портретного искусства и

мемуарно-биографических форм в прозе IV в.

шло перерождение жанра историографии. Вме-

сто фукидидовской политической философии

утверждалось два направления среди истори-

ков — историков, пишущих с развлекательной

целью, и историков-публицистов.

Из авторов развлекательных историй нам из-

вестен Ктесий, врач, долго служивший при дво-

ре персидского царя, бывший в Индии и соста-

вивший истории Персии и описание Индии,

полные диковинных подробностей и занима-

тельных рассказов, уступающих, однако, геро-

дотовским в достоверности фактов.

Историки-публицисты проходили обучение

в школе Исократа, среди них самыми знамени-

тыми были Филист, историк Сицилии, Эфор,

автор первой всеобщей истории в 30 книгах,

Феопомп, написавший «Извлечение из истории

Геродота», «Греческую историю» (411—394 гг.

до н. э.) и «Историю Филиппа».

«Греческая история» Ксенофонта служит как

бы связующим звеном между Фукидидом и ис-

ториками-публицистами. Ксенофонт задумал

свою историю как продолжение «Истории Пе-

лопоннесской войны», но в ходе событий он

видит уже не фукидидовский объективный за-

кон, а непреложность этических норм. На меж-

доусобную борьбу полисов Ксенофонт смотрит

как на кару за клятвопреступление спартанцев.

Он не стремится к воспроизведению целостной

картины, и его искусство проявляется больше

всего в обрисовке деталей и отдельных сцен.

Политическая философия делается теперь

предметом изучения уже не историографии, а

философских школ Платона и Аристотеля.

Знатный афинянин Аристокл по прозвищу

Платон, т. е. «широкий» (427—347 гг. до н. э.),

в юности был слушателем Сократа. После смер-

ти учителя в 399 г. он на несколько лет поки-

нул Афины и посетил за эти годы главные

центры математического знания Греции — ме-

гарскую школу в Аттике и пифагорейскую об-

щину в Италии. По возвращении на родину

Платон около 386 г. до н. э. открыл философ-

скую школу, Академию, названную так по име-

ни героя Академа, которому был посвящен гим-

насий, где происходили занятия. В основу пла-

тоновского обучения был положен метод мате-

матики: входящего встречала надпись: «Да не

вступает сюда человек, не сведущий в геомет-

рии!»

За годы деятельности этой школы Платоном

было создано философское учение, которое син-

тезировало античную науку о природе и сокра-

товскую этику, подчинив закону космической

гармонии, симметрии и пропорциональности

человеческую политику и этику. На сократов-

ский поиск сущности этических понятий Пла-

тон дал ответ, допустив для всякой вещи нали-

чие неизменной нормы — «самой по себе спра-

ведливости», «самого по себе блага» и т. п. Эти

нормы он рассматривал так, как рассматрива-

лись числа, в чисто логическом плане, без учета

времени и пространства, и назвал их «эйдоса-

ми», или «идеями» (греч. eidos, идея — внеш-

ний облик, форма вещи). Предметы чувствен-

ного мира, свойства и действия человека при-

обретают, по мысли Платона, те или иные ка-

чества по мере своей причастности к этим

«идеям»: для того чтобы человек стал благо-

разумным, он должен постичь, что такое само

по себе благоразумие, для того чтобы стол был

столом, в нем должна быть воплощена идея

стола.

Математический метод и учение об идеях

легли в основу политической программы Пла-

тона. Откликаясь на кризис полисной системы,

афинский философ выступил с проектом новой

структуры государства, в которой исконное по-

лисное понятие справедливости толковалось как

принцип симметрии и равновесия. Согласно

этому принципу полис должен был иметь жест-

кую регламентацию обязанностей и прав граж-

дан; вся жизнь внутри полиса должна была со-

ответствовать идеальным нормам. Поскольку

познание этих норм доступно лишь философам,

то, естественно, в правящую верхушку своего

государства Платон намечал философов. Он

разделял свое идеальное общество на две кате-

гории: высшую, в которую входили сословия

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

393

философов и стражей, и низшую — сословие

ремесленников. Платон перенес на человече-

ское общество из медицины принцип равнове-

сия организма как условия его здоровья.

В силу этого принципа всякое отступление от

раз навсегда установленного соотношения ча-

стей должно вести к гибели организма, поэтому

платоновский проект государства предусматри-

вал и условие сохранения собственной незыб-

лемости. В качестве такого условия предлага-

лась жесткая система воспитания стражей.

Платон подробно анализирует предполагаемую

воспитательную схему, и при этом впервые

был поставлен вопрос о роли искусства в жиз-

ни общества.

Сочинения Платона представлены в новой

для греческой литературы форме философского

диалога, которая возникла в среде учеников

Сократа, имевших обыкновение записывать по

памяти свои беседы с учителем. Первыми авто-

рами подобных пересказов традиция называет

Антисфена, Эсхина и некоторых других.

У Платона этот фактографический жанр под-

нимается до зарисовки сценок афинской жизни.

Сохраняя форму памятных записей, Платон

создает своеобразную интерпретацию личности

учителя и свою собственную философию изла-

гает в этих рамках. Он не только повторяет

слова, якобы сказанные Сократом его учени-

кам, но строит изображение, в котором чув-

ствуется разговорная интонация, живо переда-

ны мелкие подробности, и учитель всем своим

обликом и своим способом рассуждения проти-

востоит собеседникам. Образ Сократа Платон

использует как художественный прием для вы-

ражения собственной философии. Поэтому и

сама форма диалогов, и характер изложенного

в них учения претерпевают заметную эволю-

цию на протяжении жизни Платона. Если в

ранних произведениях преобладают элементы

бытописательства и драматизма и все внима-

ние направлено на изображение сократовского

метода «изобличения», то в последние годы

жизни интерес философа переключается на

учение об идеях, на изложение проекта идеаль-

ного государства и разработку диалектического

метода.

Творчество Платона принято разделять на

три периода:

В ранний период (от казни Сократа до осно-

вания Академии около 386 г. до н. э.), в так

называемых сократических диалогах «Хармид»,

«Лисид», «Лахет», «Евтифрон», «Гиппий боль-

шой» и др. Платон воспроизводит сократовский

метод обучения и ставит вопрос об основных

понятиях полисной этики (благоразумия, друж-

бы, мужества и т. д.). Памяти суда над Со-

кратом посвящается в этот период «Апология

Сократа» и диалог «Критон». В годы основания

Академии Платон выступает с резкой критикой

софистической риторики («Горгий», «Прота-

гор»).

Во втором периоде он разрабатывает свое

учение об идеях (эйдосах) (диалоги «Менон»,

«Пир», «Федр», «Федон») и на его основе соз-

дает утопию идеального государства («Госу-

дарство»). Платон надеется на возможность

осуществления своей программы и в 366 г. до

н. э. едет в Сицилию к тирану Дионисию II,

чтобы склонить его на свою сторону и добиться

претворения в жизнь своего политического за-

мысла. Поездка оканчивается неудачей. Пла-

тон возвращается в Афины и продолжает пре-

подавать в Академии.

В последний период он не оставляет своих

политических планов и снова разрабатывает

тему государства («Законы»). К этому же вре-

мени относится космологическая мифология

Платона («Тимей»). Практическое участие в

политике выражается теперь в его переписке

с участниками аристократического мятежа в

Сицилии, поднятого в 358 г. до н. э. учеником

Платона Дионом. В письмах к сторонникам

Диона (письма VII, VIII) Платон предлагает

им провести необходимые, по его мнению, госу-

дарственные реформы. Однако и эти советы,

так же как советы Дионисию II, не были осу-

ществлены.

Совокупность сократических диалогов Плато-

на рисует новый образ литературного героя-

философа. Через цепь различных ситуаций ав-

тор ведет Сократа к роковому столкновению

с полисом, показывая его сначала в повседнев-

ном быту, в кругу сограждан, учеников, заез-

жих софистов, затем на суде, во время защи-

тительной речи («Апология») и, наконец, в

тюрьме, в последние дни и минуты перед

казнью (диалоги «Критон», «Федон»). Судьба

афинского философа представлена как много-

актная драма с трагической развязкой. Здесь

подвиг героя — новое видение мира, благодаря

которому Сократ берет на себя роль наставни-

ка («Апология») сограждан и сам ведет себя

как мужественный гражданин.

Принципиальный противник серьезной ми-

фологической трагедии, Платон противопостав-

ляет ей свой художественный метод, свой осо-

бый подход к изображению действительности.

Так же как и трагики, Платон ставит в своих

диалогах вопросы полисной морали (справед-

ливости, любви, мужества, благочестия и т. п.)

г

но его герои живут не в мире роковой необхо-

димости и иррациональной силы бушующих

страстей, а в обычном мире быта, где они несут

ответственность лишь перед собой и где реше-

ние этих вопросов переносится в плоскость ин-

4

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

теллектуально-логического рассуждения. Вме-

сто героя-жертвы роковых событий, трагически

сталкивающегося с окружающим его миром,

Платон вводит героя-идеолога. Сюжетный кон-

фликт трагедии сменяется столкновением то-

чек зрения, воспроизведение поступков ге-

роя — изобрая^ением его манеры держать себя.

Отсутствие трагической развязки вызывает со-

вершенно особую гамму интонаций в философ-

ском диалоге. В нем слышится и ласковый го-

лос подростка, и веселая шутка подвыпившего

гуляки, и насмешка приятеля над застенчивым

другом, и самоуверенность софиста, и его раз-

драженность назойливостью собеседника, и до-

сада и растерянность от допущенной ошибки

в споре. Дело происходит либо в частном доме

известного лица, либо в палестре — месте гим-

настических упражнений, либо просто на ули-

це и т. п. Мы видим, как Сократ обут, как он

гладит кудри ученика, как краснеет собесед-

ник, как бредут вдоль берега реки учитель с

учеником и т. д. Диалог получает компози-

ционное членение на вводную часть, основной

философский раздел и заключение.

Наряду с непосредственным воспроизведе-

нием прямой речи («Горгий», «Федр», «Кри-

тон», «Гиппий Большой») диалог может вклю-

чать в себя вставной эпизод — пересказ одним

из собеседников ранее состоявшегося разгово-

ра Сократа с учениками («Пир», «Лисид»,

«Федон» и др.). Своему изображению Платон

придает драматическую напряженность и ди-

намику. Он использует эффекты неожиданно-

сти и резких поворотов, из мелких подробно-

стей он строит «ситуацию разрыва», когда ход

разговора наталкивается на какую-то задержку

(вопрос не получает ответа) и его продолже-

ние воспринимается как преодоление препят-

ствия, как выход из затруднительного положе-

ния, как поиски разрешения конфликта. На-

чинается диалог обычно с того, что неожидан-

но встречаются приятели, рассказывают друг

другу новости — и тут же они противопостав-

ляются друг другу как «идеологи», как носите-

ли определенного «мнения». Обсуждение этиче-

ской проблемы включается в бытовую сценку

как ее эпизод, как поиск выхода из затрудни-

тельного положения, созданного столкновением

взглядов, относящихся к области интеллекту-

альной жизни. Сократ не опровергает партнера

открыто, он наводит его на ответы, заставляет

его говорить во весь голос, и в момент, когда,

казалось бы, достигается полное согласие мне-

ний, неожиданно происходит разоблачение —

рассуждение заходит в тупик. Такой поворот

мысли происходит несколько раз в течение диа-

лога, и для его осуществления Платон исполь-

зует множество мелких деталей в изображении

бытовой сценки, которые позволяют членить

исходную ситуацию на эпизоды, создавать на-

пряженность внутри каждого из них.

Наглядность как изобразительный принцип

композиции рождает у Платона богатство образ-

ных выражений, включение сравнений и ана-

логий в структуру общего целого, что приводит

к игре сложными символами и мифами в позд-

них диалогах, где диалогическое столкновение

мнений уступает место монологическому рас-

крытию собственно платоновской философии.

Традиции сократического диалога продол-

жают жить в последующей литературе эллиниз-

ма—в таких ее жанрах, как диатриба и менип-

пова сатира, где бытописательный и юмористи-

ческий элементы становятся преобладающими.

В политической философии Платона сделана

попытка решить многовековой спор поэзии и

философии. В его модели идеального государ-

ства поэзия получила свою строго определен-

ную функцию, не совпадавшую с философией и

не противоречившую ей. Источником поэзии и

всякого творчества вообще признается здесь по

общей традиции, восходящей к Гомеру, не зна-

ние, не умение, а божественный экстаз, вдохно-

вение, интуиция. Поэзия для Платона лишена

познавательного или нравственного значения:

ремесленник и мастер больше поэта сведущ в

том, о чем он говорит, и философ лучше поэта

знает, в чем состоит благо, красота, истина, по-

этому поэты часто лгут и говорят глупости. Но

у поэзии иная роль: она передает божественное

вдохновение своим слушателям, она формирует

и лепит их души, и психологическая сила ее эф-

фекта зависит не от того, о чем она говорит, а

от степени «одержимости Музами».

В трактовку процесса художественного твор-

чества и эстетического восприятия Платон ввел

понятие подражания (mimesis), заимствуя его

из терминологии актерской игры, где оно толко-

валось как «воспроизведение характера».У Пла-

тона «подражание» приобретает более широкий

смысл: оно означает и прямую речь действую-

щих лиц в поэзии, и усвоение зрителем и слу-

шателем того, что он видит и слышит, и вос-

произведение характера в музыке и танце, и ри-

сунок художника. Оно становится у него осно-

вой классификации разных видов поэзии и ис-

кусства. Поэзию Платон делит на чисто подра-

жательную (драму), смешанную (эпос) и непо-

дражательную (лирику); искусства — на пред-

метные (земледелие) и подражательные (жи-

вопись)

.

Платон не относит поэзию к искусствам

(techne), однако уже вводит общий признак, их

объединяющий. Поэзия и подражательные ис-

кусства приобретают, таким образом, особую

психологическую функцию, отличную от прак-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА

395

тического значения и производства материаль-

ных предметов.

Связывая поэзию («мусическое искусство» —

пение, сопровождавшееся музыкальным акком-

панементом) с человеческим подсознанием,

Платон признавал ее необходимость человеку

и ее роль в формировании нравственных качеств

личности. В «Законах» (653d — 654а) он писал

о проявляющемся уже в детстве чувстве гармо-

нии и ритма как о врожденном и слово «хоровод»

возводил к корню chara — радость. В «Государ-

стве» (399е — 400d) он подробно развивал уче-

ние об экспрессивных средствах (напевах и сло-

ге речи) как о «хороших» и «дурных», т. е. свой-

ственных либо людям мужественным, выносли-

вым, либо изнеженным. Выразительные сред-

ства, равно как и содержание («мифы») поэзии,

по мысли Платона, «подражают» внутренней

сущности поэта или певца и одновременно со-

зидают душу слушателя. Вопрос о том, нужно

ли словесное искусство в идеальном государстве,

получал у Платона недвусмысленный ответ:

«оно — необходимо», вместе с тем оно—меч

обоюдоострый. Каково должно быть место по-

эта в обществе? Платон приставил к поэту фи-

лософа-критика. Критик причастен к познанию

сущности блага и красоты, ему ведомы нормы

«правильности», которую поэт должен соблю-

дать в своих произведениях. Платон наметил це-

лую программу «запланированного искусства»

в виде гимнов, распеваемых всеми гражданами

утопического государства. Вместе с тем он от-

казался допустить в это государство Гомера и

трагиков, т. е. ту реально существовавшую в

греческом обществе поэзию, на которой воспи-

тывались его соотечественники.

Тем самым эстетика Платона попадала в

«конфликтную ситуацию»: она во многом от-

талкивалась от наблюдений над живой действи-

тельностью, и она оказывалась неспособной

«найти контакт» с многовековым опытом поэти-

ческого творчества. Влияние Платона на евро-

пейскую эстетическую мысль, начавшееся уже

в античности, было попыткой найти выход из

этого тупика. У Платона заимствовались отдель-

ные мысли и наблюдения, ни одна эпоха не

оставалась к нему равнодушной, однако его уче-

ние почти никогда не использовалось в чистом

виде, и наиболее характерным «усвоением» Пла-

тона, будь то в неоплатонизме или у немецких

романтиков, было модифицирование его исход-

ных положений (учения о единой сущности, об

образах (идеях) вещи, о подражании и о необ-

ходимой связи поэзии с философией) ради нужд

художественной практики.

Первая попытка в этом направлении, попытка

оправдать, исходя из учения о подражании, и

Гомера, и трагиков была предпринята уже в

классической Греции учеником Платона Ари-

стотелем.

Аристотель (384—323) из Стагиры, сын при-

дворного врача македонского царя Аминты II,

на протяжении двадцати лет был слушателем

платоновской Академии, затем, после смерти

Платона, возглавил собственную школу на Лес-

босе (347—343). В течение девяти лет (343—

334) Аристотель был воспитателем Александра

Македонского, потом вернулся в Афины и от-

крыл там свою школу (Ликей) близ храма

Аполлона Ликейского. После смерти Александ-

ра Аристотель покинул Афины и в 322 г. умер

в Халкиде, на о. Евбее.

Из сочинений Аристотеля до нас дошли глав-

ным образом те, которые предназначались для

узкого кружка слушателей-учеников (акроама-

тические), и они относятся, по всей вероятности,

ко времени чтения лекций в Ликее. Другая

группа более ранних произведений, рассчитан-

ных на широкую публику (эксотерические),

представлена лишь «Афинской политией». Во

вторую группу входили диалоги «Евдем», «Про-

трептик», «О поэтах» и еще несколько сочине-

ний о литературе. Вплоть до I в. до н. э. Ари-

стотель был известен главным образом своими

эксотерическими сочинениями.

Аристотель отказывается от платоновской

теории идей, от отделения общих свойств вещи

от самой вещи, и единственным способом позна-

ния сущности вещи признает выявления этой

сущности в самих конкретных вещах. Он отбра-

сывает платоновскую умозрительную дедукцию

и вводит индуктивную классификацию по родам

и видам. Он обобщает огромный фактический

материал из жизни природы и человеческого об-

щества, систематизирует его и кладет в основу

своих теоретических построений. Как на при-

роду в целом, так и на рассмотрение отдельных

явлений он переносит биологическую схему це-

ленаправленного развития живого организма

(материя—энергия—форма) и делает эту схе-

му методом науки. Рассматривает ли Аристотель

государственное устройство («Политика»), эти-

ку («Никомахова этика»), словесное искусство

(«Поэтика», «Риторика»), он всюду исходит из

реального положения вещей, из общепризнан-

ных фактов и стремится указать те средства, ко-

торые способствуют наилучшему осуществле-

нию цели данного явления, т. е. потенциально

заложенных в нем возможностей.

Аристотель по-новому классифицировал са-

мую область научного знания, разделив его на

теоретическое и практическое. К теоретическо-

му он отнес математику, физику, метафизику,

к практическому — те науки, которые имеют

дело с человеческой деятельностью и оперируют

396

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

не универсальными истинами, а общими прави-

лами. К ним, наряду с политикой и этикой, Ари-

стотель причислил поэтику и риторику. Его

трактаты «Поэтика» и «Риторика» содержат

определение предмета, его классификацию и ру-

ководство к деятельности поэта и оратора. Ари-

стотель скрыто полемизирует с Платоном и, ис-

ходя из своей философской системы, дает новое

понимание словесного творчества, защищая его

от платоновских нападок. Отказ от теории идей,

от внепредметного, вневременного существова-

ния общих понятий и родовых сущностей ме-

няет все понимание искусства. Аристотель вос-

принимает у Платона учение о подражании как

об отличительном признаке искусства, но пола-

гает объект подражания в самих вещах, а не вне

их. Это по-новому толкуемое «подражание» за-

меняет платоновскую теорию «божественного

безумия». Подражание становится источником

всякой творческой деятельности и родовым при-

знаком искусств, в число которых теперь впер-

вые включаются вместе поэзия, музыка, скульп-

тура, живопись. Платоновскую мысль, что под-

ражание лишь копирует действительность и

само не создает реальных ценностей, Аристотель

опровергает утверждением, что именно подра-

жание дает знание родовой сущности вещей —

оно воспроизводит человеческую жизнь не в ее

единичных, случайных фактах, а в ее очищен-

ной от всего случайного необходимой связи яв-

лений. Это свойство искусства показывать не от-

дельные факты, а человеческие «возможности»,

не то, что произошло один раз, а то, что должно

случаться в силу психологического правдоподо-

бия, сближало искусство с философией и дела-

ло в глазах Аристотеля поэзию более филосо-

фичной, чем историю.

Приписав подражательным искусствам крите-

рий истинности, заключенный в них самих, Ари-

стотель точно так же решает и вопрос об этиче-

ском и нравственном эффекте. Мерило ценности

искусства он вводит в само искусство — его

целью он объявляет особое «очистительное» (ка-

тарсис) наслаждение. Пифагорейское очище-

ние — лечение страстей путем возбуждения их

до известной меры (с помощью музыки) — Ари-

стотель рассматривает как естественный психо-

логический процесс, делает его видовым при-

знаком поэзии и тем самым снимает с нее упрек

Платона в возбуждении низких инстинктов.

В основу характеристики разных искусств

Аристотель кладет способ подражания (в чем

оно состоит, чему подражает и как происходит)

и, рассматривая поэзию, ставит драму выше эпо-

са, так как в ней подражание выступает в наи-

более чистом виде, и трагедию выше комедии,

так как ее объекты более достойны подражания.

Разбору трагедии посвящена большая часть тех

разделов, которые входят в сохранившийся до

нас текст «Поэтики». Трагедия названа воспро-

изведением события серьезного (в отличие от

комедии), совершаемого посредством именно

действия, а не рассказа (в отличие от эпоса), и

с помощью особого распределения стихов и пе-

ния (в отличие от дифирамба); к ее структуре

предъявлено требование законченности дейст-

вия и ограниченности объема. Действие должно

быть достаточно длинно, чтобы в него вмеща-

лось развитие катастрофы, и достаточно кратко,

чтобы восприниматься как целое. Конечной

целью и специфической функцией трагедии

Аристотель считает очищение (катарсис) эмо-

ций страха и жалости путем возбуждения этих

же эмоций. В трагедии Аристотель различает

шесть элементов: фабулу, характеры, мысль,

сценическую обстановку, слог, мелодию. Из них

самой важной он считает фабулу («состав со-

бытий»), так как трагедия в существе своем

подражает именно действию, событиям. Всякая

фабула должна быть цельна и едина, и это един-

ство придает ей, по мысли Аристотеля, не фи-

гура героя, а органическая, логически неизбеж-

ная связь происшествий, единство действия, из

которого исключается все случайное, побочное.

Содержание фабулы должно вызывать у зрите-

лей эмоции страха и жалости, и Аристотель об-

общает наиболее «трагические» темы: рассказы

о страдании с несчастным концом, где все про-

исходит неожиданно для действующих лиц, где

беда возникает как результат человеческой

ошибки, а не простого случая.

Этот мотив «трагической ошибки», когда зло-

ключения героя вытекают не из его порочности,

а из неведения, признается в «Поэтике» одной

из главных черт обрисовки характеров в траге-

дии. Разбору характеров Аристотель уделяет

гораздо меньше места, чем фабуле. Он требует,

чтобы они были благородны, последовательно

выдержаны и не менялись в ходе действия.

Остальные четыре элемента Аристотель рас-

сматривает бегло и лишь о слоге говорит по

существу.

Зрелище (костюмы и т. д.) он почти не свя-

зывает с поэтической силой. Допуская, что тра-

гическая эмоция может зависеть от зрительных

впечатлений, он предпочитает, чтобы она вызы-

валась самой фабулой. Из того, что делает тра-

гедию приятным зрелищем, он признает самым

важным лирический (музыкальный) элемент.

Касаясь словесного выражения мысли, Ари-

стотель обращается к риторике и рассматривает

употребление аргументов и способы вызывания

эмоций. Он дает набросок общей теории поэти-

ческого слога, различая язык прозаический и

поэтический и классифицируя свойства поэти-

ческого языка. Более подробно учение о слоге