Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

417

рассказ вестника, передающего царю Приаму

экстатический монолог безумной пророчицы

Кассандры («Александры») в день отплытия

Париса из Трои за Еленой. Кассандра предре-

кает все бедствия, грозящие троянцам и грекам;

в самом прихотливом порядке она перечисляет

события Троянской войны и скитаний греков

при их возвращении, заранее оплакивает и Гек-

тора, и Приама, и Ахилла, и Ифигению, и Ага-

мемнона, и себя, поносит и «пятимужнюю»

Елену, и «вакханку в лисьей шкуре» Пенелопу,

па каждом шагу отвлекается в сторону, поми-

нает и Геракла и Тесея, пророчит и о переселе-

нии дорян, и о нашествии Ксеркса, и о походе

Александра Македонского; неожиданно много

внимания уделяется Западу, где скитаются

Одиссей и Диомед и где потомки Энея воздвиг-

нут Рим:

Он, чье и враг прославит благочестие,

Создаст державу, в битвах знаменитую,

Оплот, из рода в род храпящий счастие.

(Ст. 1270—1272)

По-видимому это отголосок первого столкнове-

ния греческого мира с Римом — похода Пирра

эпирского в Италию (280—275).

Написана монодрама Ликофрона нарочито

темно и загадочно: поэт пользуется редкими и

малоупотребительными словами, громоздит ме-

тафоры и перифразы, называет Елену то «тел-

кой», то «сукой», Трою — то «Фалакрией», то

«Атой», а всякого прорицателя— «Калхантом»;

тот ученый язык, который мы видели у Калли-

маха, кажется простым и ясным по сравнению

с языком Ликофрона. Вот как вестник сообщает

Приаму, что утром, когда Парис отплыл в Гре-

цию, Кассандра начала пророчествовать: «Эос

на стремительных крыльях Пегаса летела над

крутизною Фегия, покинув Тифона, твоего не-

единоутробного брата, иа ложе близ Керна, ко-

гда плаватели отрешили благопогодиые вервия

от скальных рытвин, отсекли путы от берега, и

прекрасноликие, нежноногие, аистоцветные

дщери Фалакрии поразили своими клинками де-

вогубительную Фетиду, вознося над Калидной

белые перья, пышную корму и ткани на реях под

северными ударами ярого ветра; тогда-то, раз-

жав вдохновенные Вакхом уста на высоком хол-

ме Аты, воздвигнутой скиталицей-коровой, Але-

ксандра начала свою речь». Разумеется, такой

монолог, в котором ни один образ не понятен

без комментария, никогда не предназначался

для исполнения со сцены; «Александра» — это

пьеса для чтения, квинтэссенция трагических

тем и эсхиловски-пышного стиля, рассчитанная

на узкий круг знатоков и ценителей.

Судьба жанра комедии в эллинистическую

эпоху сложилась иначе. Новоаттическая коме-

27 История всемирной литературы, т.

дия Филемона и Менандра не привилась па поч-

ве эллинистических держав (хотя Птолемей

зазвал в Александрию Филемона и зазывал Ме-

нандра). По-видимому, здесь заговорили вкусы

простонародья эллинистических городов: оно

могло радоваться, не понимая, великолепию

трагедии, могло наслаждаться грубыми шутка-

ми фарса, но скучало на представлениях изящ-

ных менандровских комедий. Поэтому эллини-

стические комедиографы стали разрабатывать

именно фарс. В поисках образцов они обрати-

лись не к аттической комедии, а — через ее го-

лову— к одному из ее истоков: к дорийской и,

в частности, южноиталийской фарсовой сцеп-

ке — флиаку. Развитие ее пошло по двум напра-

влениям. На своей родной южноиталийской поч-

ве она подпала под преимущественное влияние

средиеаттической комедии с ее фантастикой и

вылилась в буффонный жанр «гиларотраге-

дии» — пародии на трагедию; основателем это-

го жанра считался Риитон из Тарента (или из

Сиракуз). На почве эллинистического Востока

она подпала под преимущественное влияние по-

воаттической комедии с ее бытописательством

и вылилась в различные разновидности мима;

общей для всех этих разновидностей была уста-

новка на «воспроизведение жизни» («миме-

сис»). Эллинистические писатели упоминают

много видов мима — как разговорных («мимо-

логия», «биология», «ионикология», «кииедоло-

гия»), так и песенных («гилародия», «магодия»,

«лисиодия» и др.). Нам они известны лишь по

скудным папирусным отрывкам; наиболее инте-

ресный среди них, так называемая «Жалоба де-

вушки», тоскующей у дверей своего возлюблен-

ного, имеет вид лирической песни, написанной

переменчивыми размерами, и принадлежит, по-

видимому, к жанру «магодии».

Единственный памятник эллинистической ко-

медии, лучше нам известный,— это не пьесы

для сцены, а пьесы для чтения (или, по крайней

мере, для декламации): такая же нарочитая

квинтэссенция мимического комизма, как

«Александра» была квинтэссенцией трагизма.

Это восемь «мимиамбов» Герода, найденных па

папирусе в 1891 г. Об авторе их почти ничего

не известно; написаны они, по-видимому, око-

ло 250 г. до н. э., место действия, по крайней

мере некоторых из них,— остров Кос, уже из-

вестный нам литературный центр новой эпохи.

Мимиамбы Герода — это короткие (около

100 стихов) монологические или диалогические

сценки, написанные холиямбом. По образам и

мотивам они близко напоминают позднюю атти-

ческую комедию: кажется, что эти сценки вы-

хвачены из комедии и переработаны так, что-

бы внешние сюжетные связи утратились и на

первый план выступила натуралистическая

418 КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

«верность жизни», часто доходящая до непри-

стойности. В первом мимиамбе сводницы пыта-

ются совратить молодую женщину, во втором —

сводник в суде обвиняет своего клиента в буй-

стве и насилии, в третьем — мать просит

учителя высечь ее сына, отбившегося от рук, в

четвертом — две мещанки любуются картинами

и статуями в храме Асклепия (та же тема, что

и в «Сиракузянках» Феокрита), в пятом — раз-

вратная хозяйка устраивает сцену ревности

услужающему ей рабу, в шестом — две дамы

обсуждают способ утешаться без мужей, в седь-

мом — сапожник любезничает с двумя заказчи-

цами, в восьмом — поэту спится странный сон:

состязание в прыгапии на раздутом мехе и

ссора с завистливым стариком — может быть,

аллегорическая полемика с литературными не-

другами (буколическими поэтами?). Натурали-

стичность этой тематики резко контрастирует с

художественной формой мимиамбов — трудным

холиямбическим стихом, архаичным иониче-

ским языком, элементами пародии высоких

жанров. Именно это сочетание словесной поэ-

тичности и тематической вульгарности было,

по-видимому, целью, которую преследовал Ге-

род в своей перелицовке мимического жанра на

ученый лад.

Красноречие также было затронуто общей

эволюцией словесности от классического стиля

к эллинистическому. Так как оно было теснее

всего связано с политическим бытом общества,

то в нем перемены произошли быстрее всего и

решительнее всего. Было три рода красноречия:

политическое, торжественное и судебное. Пока

Греция была свободной, ведущую роль играло

политическое красноречие; с упадком полити-

ческой жизни в греческих городах эта роль пе-

решла к торжественному красноречию. Это сра-

зу изменило эстетический идеал красноречия.

Политическая речь стремилась прежде всего

убедить слушателя, торжественная речь — по-

правиться слушателю; там важнее всего была

сила, здесь важнее всего красота. И греческое

красноречие ищет пафоса, изысканцости, пыш-

ности, блеска, играет редкими словами, вычур-

ными метафорами, подчеркнутым ритмом. Пе-

реход к новому красноречию был постепенным:

переломом считалось творчество Деметрия Фа-

лерского, последнего из крупных афинских ора-

торов (конец IV в.), стиль которого уже был не

столько «сильным», сколько «изнеженным», по

выражению Цицерона. К середине III в. чер-

ты нового красноречия сложились окончатель-

но; в это время работает малоазийский оратор

Гегесий, имя которого стало впоследствии сино-

пимом дурного вкуса. Потомки смеялись над

изысканными фразами в его декламации о ра-

зорении Фив Александром Македонским:

«Ближние грады оплакивали град, видя, что

вот он был, и вот его нет»; «Ты, Александр,

разрушил Фивы, как Зевс мог бы низринуть с

неба луну, и оставил Афины, как солнце: два

эти города были очами Эллады, и мы тревожим-

ся за участь одного, видя, что другой, фиван-

ский, вот уже выколот». Но современники вос-

принимали этот стиль как естественную эволю-

цию классического стиля применительно к

новым условиям; непрерывность традиции про-

должала ощущаться, новые ораторы считали

себя истинными наследниками древних орато-

ров, и даже Гегесий думал, что подражает Ли-

сию. Только к I в. до н. э., к началу классици-

стической реакции, этот стиль будет осужден

как «порча» и «извращение» и заклеймен клич-

кой «азианизма», а памятники его будут преда-

ны забвению.

Одним из следствий этой перестройки крас-

норечия было быстрое развитие теории словес-

ности — риторики. Если в политическом краспо-

речии построение речи всякий раз определяет-

ся неповторимой конкретной обстановкой, то в

торжественном красноречии оно гораздо одно-

образнее, легче поддается предварительному

расчету и, следовательно, легче может пользо-

ваться теорией, заранее рассчитывающей все

возможные типы и комбинации ораторских

приемов. Эллинистическая школа бурно разра-

батывает такую теорию, оставляя далеко поза-

ди первые попытки времен Исократа и Аристо-

теля: приемы классифицируются, предписания

детализируются и систематизируются, для овла-

дения теорией разрабатывается продуманный

курс упражнений, от простых пересказов до це-

лых речей на тему фиктивных судебных казу-

сов. ' Практические результаты этой работы

сказались столетие спустя, когда ими восполь-

зовались Цицерон и римские ораторы.

Философия, как уже было сказано, относи-

лась к этим успехам риторики пренебреяштель-

но, и вопросами художественной формы гнуша-

лась. Зато историография, уже в IV в. обра-

тившаяся к опыту риторики, шла теперь по

этому пути еще дальше. Раскол прозаической

литературы на необработанные «записки» и на

собственно художественную словесность содей-

ствовал представлению о том, что главное дело

историка — не сбор и осмысление материала, а

его умелое изложение. Влияние риторики,

учившей изяществу стиля, скрещивалось здесь

с влиянием перипатетической поэтики, учившей

продуманности композиции «сюжета». Старые

опыты риторической историографии Эфора и

Феопомпа казались уже недостаточными.

Из тех историков, которые не ограничива-

лись «записками» о частных вопросах, а бра-

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

419

лись за историю большого размаха, крупнейши-

ми фигурами были Дурид и Тимей. Дурид Са-

мосский (ок. 340—270) упрекал Эфора и Фео-

помпа, во-первых, в отсутствии «воспроизведе-

ния жизни» («мимесис», программное понятие

аристотелевской «Поэтики»), во-вторых, в от-

сутствии «приятности слога»; как бы соперни-

чая с ними, он начал свою «Историю» с того же

места, с какого и Феопомп, и довел до своего

времени. Насколько можно судить по отрывкам,

«воспроизведение жизни» он понимал лишь как

насыщение рассказа драматическими красочны-

ми подробностями, подчас весьма мало правдо-

подобными. Тимей Сицилийский (ок. 345—240),

большую часть жизни проживший в Афинах,

был автором истории Сицилии и Италии с древ-

нейших времен до Первой пунической войны;

первым из греков он уделил большое внимание

возвышающемуся Риму. Он много сделал для

уточнения вопросов географии и хронологии

(ему принадлежит мысль отсчитывать годы но

олимпиадам), но он был кабинетным ученым,

книжником, некомпетентным в политике и в

военном деле, а к тому же имел склонность

сверх меры превозносить героев и чернить сво-

их врагов; рассказ его уснащен пышными и

бессодержательными речами персонажей, а

стиль его, по мнению позднейших писателей,

отличался безвкусной вычурностью. Столетие

спустя Полибий жестоко критиковал «Историю»

Тимея, но отдал должное его эрудиции, начав

свое повествование с того года, на котором оста-

новился Тимей.

Наиболее благодарным материалом для рито-

рической разработки была история Александра

Македонского, дававшая картину небывалых

героических свершений на фоне неизведанных

экзотических стран. Неудивительно, что к этой

теме обратились сразу многие авторы и что на-

ряду с более или менее достоверными отчетами

очевидцев появились беллетризованные повест-

вования с сильной примесью фантастики; наи-

более известный вариант принадлежал истори-

ку Клитарху, писавшему около 300 г. С тече-

нием времени этот клитарховский сюжет мно-

гократно перерабатывался, терял последние

черты истории и впитывал многие побочные

влияния откровенно сказочного или риториче-

ского происхождения; из этого синтеза в нача-

ле нашей эры сложился так называемый «Ро-

ман об Александре», уже вполне сказочного со-

держания, известный как роман Псевдо-Каллис-

фена (от имени фиктивного автора, спутника

Александра). Этот роман стал началом той ска-

зочной литературы об Александре, которая в

эпоху поздней античности и Средневековья ши-

роким потоком растеклась и по Западу и по

Востоку.

4. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ III И IJ ВВ. ДО Н. Э.

Около 240-х годов до н. э. сходит со сцены по-

коление Каллимаха, Феокрита, Арата. Тотчас

после этого в эллинистической литературе ста-

новятся все заметнее черты упадка, подража-

тельности, оскудения. Поколение Каллимаха

еще ощущало традицию полисной культуры и

реформировало ее, борясь с ней, как с живым и

сильным противником; новое поколение полу-

чило плоды победы из рук предшественников,

но уже не имело их творческих стимулов.

Это было связано с общим кризисом эллиниз-

ма, который начинается к концу III в.

Пышный расцвет эллинизма в первой полови-

не III в. был следствием быстрого и повсемест-

ного перехода греческого общества к новым,

высшим формам рабовладельческой экономики.

Но эти формы хозяйства требовали сильной го-

сударственной власти, способной держать в по-

виновении массы рабов, осуществлять контроль

над трудом зависимых свободных, обеспечивать

безопасность торговых путей. Эллинистические

державы с их постоянными дворцовыми смута-

ми и разорительными междоусобными войнами

не смогли создать такой крепкой и долговечной

государственной организации. Вторая половина

III в.— это время, когда Македония вступает в

жестокую борьбу с пытающейся освободиться

Грецией, а Птолемеи и Селевкиды истощают

друг друга бесконечной междоусобной войной

за Палестину. Вторая половина III в.— это вре-

мя, когда резко обостряются социальные проти-

воречия, находя свое крайнее выражение в

социальном реформаторстве спартанских прави-

телей Агида, Клеомена и потом Набида. А ко-

нец II в. отмечен самой сильной волной восста-

ний рабов и зависимых крестьян, прокатываю-

щейся по всему Средиземноморью: это восста-

ния в Сицилии в 137—132 и 104—100 гг., на

Делосе и в Аттике в 130-х годах, восстание Ари-

стоника в Пергаме в 133—129 гг. и Савмака на

Боспоре около 108—107 гг.

В эллинистических государствах, где приви-

легированным населением были греки, а угне-

тенным — местные жители, эта социальная

борьба неминуемо сливалась с этнической борь-

бой. Культура III в. развивалась под знаком

эллинизации Востока; культура II в.— под зна-

ком ориентализации эллинства. Почти все на-

родные движения II в. не в последнюю очередь

направлены против захватчиков-греков и их

культуры. Особенно ярким примером является

восстание Маккавеев в Палестине (165—142),

где народное движение против власти Селевки-

дов вылилось в религиозную войну иудейства

против эллинов и эллинизированной иудейской

27

420

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

знати; в результате восстания в Иудее было вос-

становлено независимое теократическое госу-

дарство. Эллинистическим правителям было все

труднее бороться с этим контрнаступлением Во-

стока. Приток переселенцев из Греции, питав-

ший эллинистическую колонизацию III в., по-

степенно иссяк; со II в. до н. э. в Греции впер-

вые прекращается прирост населения. Греки,

осевшие в эллинистических городах, начинают

постепенно сливаться с местным населением,

учащаются смешанные браки, среди греков рас-

пространяются восточные имена, обычаи и ве-

рования; слово «эллии» означает уже не нацио-

нальную принадлежность, а привилегированное

социальное положение и образование. Эллини-

стические правители вынуждены были учиты-

вать в своей политике это усиление восточного

элемента в их государствах. В Египте Птоле-

мей IV принимает египтян в свое войско, а

Птолемей V коронуется в Мемфисе по уставу

древних фараонов (197 г. до н. э.) и старается

привлечь к себе египетское жречество: храмы

получают новые и новые привилегии. В госу-

дарстве Сслевкидов Антиох IV (175—163) и его

преемники переходят от политики основания

новых эллинских городов к политике эллиниза-

ции, достаточно внешней и поверхностной, ста-

рых восточных городов; так, рядом с Селевкией,

оплотом эллинства в Месопотамии, вновь ожи-

вает древний Вавилон.

Обострение социальных и этнических проти-

воречий, дворцовые перевороты и междоусоб-

ные войны делали эллинистические государства

бессильными против натиска извне — с востока,

со стороны Парфии, и с запада, со стороны

Рима. Первые столкновения эллинистического

мира с Римом и Парфией относятся к III в.:

к 272 г. римляне подчиняют греческие города

южной Италии, около 250 г. образование пар-

фянского государства в северном Иране откалы-

вает от державы Селевкидов всю ее восточную

часть — Греко-Бактрийское царство. К 200 г.

римляне одерживают победу над Карфагеном,

справиться с которым до конца никогда не уда-

валось грекам, и подчиняют себе Сицилию; за-

тем римская армия переправляется в Грецию, в

197 и 168 гг. разбивает македонские войска, в

190 г.— сирийские; в 146 г. римская держава

подчиняет себе Македонию и Грецию, в 133 г.—

Пергам. В то же время на Востоке рушится под

ударами тохаров Греко-Бактрийское царство, а

парфяне отбивают у слабеющих Селевкидов

Мидию, Месопотамию и выходят к Евфрату.

Оста/гки эллинистических государств оказыва-

ются стиснутыми между Римом и Парфией и

теряют всякое политическое значение. Развитие

эллинской культуры отныне продолжается в ус-

ловиях иноземного владычества.

Условия эти неодинаковы: римское владыче-

ство и парфянское владычество над эллинисти-

ческим миром глубоко отличались по своему ха-

рактеру. Парфяне пришли в Иран и Месопота-

мию как освободители местного населения от

греческих захватчиков, их идейной опорой были

традиции местных культур Востока, их социаль-

ной опорой была местная землевладельческая

знать. Греки всегда оставались для парфян вра-

гами, если не политическими, то духовными, и

это делало невозможным распространение гре-

ческой культуры в парфянском царстве. Элли-

нистические города продолжали существовать в

составе парфянского царства, греческий язык

служил парфянской администрации, греческие

мотивы использовались парфянским искус-

ством; но глубокий синтез эллинской и парфян-

ской культур был немыслим, и за четыре века

из парфянских владений пе вышло ни одного

сколько-нибудь заметного греческого писателя.

Ие то было в Риме. Римляне старались пока-

зать, что они пришли в Грецию и Азию не как

завоеватели, а как умиротворители. Опорой

римляи была рабовладельческая олигархия по-

лисов, которой они помогали держать в повино-

вении рабов и бедноту, а эта олигархия была

самым образованным слоем населения. Поэтому

римляне старались ие противопоставлять свою

культуру греческой, а всячески сближаться с

ней. Римские полководцы и наместники усваи-

вали греческий язык, чтили греческие святыни,

вывозили в Рим греческих учителей, книги и

статуи. Усиленно подчеркивалась легендарная

близость греческого и римского народов; попу-

лярность получил миф о происхождении рим-

ского народа от Энея, троянского героя, пересе-

лившегося некогда в Италию. Рим становился

как бы официальным наследником Греции.

В общей обстановке кризиса эллинизма поня-

тен и упадок литературы. Произведения этого

периода, за единичными исключениями, сохра-

нились лишь в отрывках. Но признаки общего

упадка можно заметить и в философии, и в ху-

дожественной литературе того времени.

В философии признаком кризиса было рас-

пространение скептицизма, пришедшего на

смену догматизму. Уя^е в середине III в., как

сказано, скептицизм находит опору в школе

платоника Аркесилая (Средняя Академия).

Если центральной фигурой философии III в.

был Хрисипп, создатель всеобъемлющей догма-

тики стоицизма, то центральной фигурой фило-

софии II в. уже оказывается Карнеад (ок. 214—

129 гг.), глава Средней Академии, неутомимый

критик хрисипповской теории с позиций край-

него скептицизма. Последовательно отвергая

всякое положительное содержание философии,

Карнеад даже не писал книг, а ограничивался

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

421

устными выступлениями, в которых мастерски

использовал риторическую технику, унаследо-

ванную им от софистов. Когда в 155 г., явив-

шись с греческим посольством в Рим, оп произ-

нес перед римлянами две речи, в которых с оди-

наковым блеском доказывал, что справедли-

вость есть благо и что справедливость есть зло,

то Катон в Сенате потребовал удалить посоль-

ство как угрозу гражданской нравственности.

Другие философские школы — послехрисиппов-

ская Стоя, перипатетики, эпикурейцы — не вы-

двинули во II в. ни одного значительного име-

ни, ограничиваясь междоусобной полемикой по

частным вопросам и широкой популяризатор-

ской работой, в ходе которой постепенно смяг-

чались особенности и стирались грани, отделяв-

шие школу от школы. Скепсис Карнеада расчи-

щал дорогу для следующего этапа духовного

кризиса II в.— для эклектизма, к которому при-

шла философия к концу века.

В филологии признаками кризиса был отрыв

филологии от художественной литературы, со-

кращение круга исследуемых памятников, су-

жение тематики исследований. В III в. алексан-

дрийские ученые, от Зенодота до Эратосфена,

были, как правило, филологами и поэтами в

одном лице, и это накладывало отпечаток на их

научную деятельность. Во II в. па смену им во

главе Мусейопа становятся Аристофан Визан-

тийский (ок. 257—180 гг.) и его преемник, зна-

менитый Аристарх Самофракийский (ок. 215—

145 гг.), имя которого стало нарицательным.

Это были уже филологи чистой воды, ничем не

связанные с современной поэзией. Филологиче-

ские критерии первых исследователей казались

им наивными и субъективными: начинается

волна переизданий, начинается забота об отбо-

ре авторов и произведений для переизданий,

начинается погоня за обширными детальными

комментариями. Забота об отборе вылилась в

составление так называемых «канонов» — спи-

сков классических авторов в каждом я^анре

(5 эпиков, 9 лириков, 5 трагиков и т. д.): уче-

ный интерес все больше сосредоточивался на

немногих именах, остальное предавалось забве-

нию. Забота о полноте толкования вылилась в

составление объемистых построчных коммента-

риев (Аристарх па каждую книгу издаваемого

текста писал по книге комментариев), в кото-

рых широта и связность анализа все больше

уступали место мелочному разбору частностей

языка и реалий. Эти тенденции александрий-

ской школы тут же подвергались критике со

стороны конкурирующей пергамской школы: ее

глава Кратет Малльский (ок. 215—135 гг.), фи-

лософ-стоик, географ и натуралист (создатель

первого земного глобуса), попытался вернуть

филологию к первоначальному философскому

Голова слепого Гомера

Конец II в. до н. э. Париж. Лувр

энциклопедизму, по безуспешно. Одним из во-

просов, вызывавших особенно острые споры ме-

жду школой Аристарха и школой Кратета, был

вопрос об аналогии и аномалии: что определяет

нормы литературного языка, единообразное

правило («аналогия», точка зрения филолога

Аристарха) или живой обычай («аномалия»,

точка зрения натуралиста Кратета)? Плодом

этого спора явились первая грамматика грече-

ского языка, составленная учеником Аристарха

Дионисием Фракийским (ок. 170—90 гг.), и

важная попытка философской систематизации

риторики (особенно раздела о содержании

речи), под влиянием Кратета сделанная Герма-

гором Темпосским (ок. 150 г.). Однако в разга-

ре этой полемики александрийскую науку по-

стигла катастрофа. В 145 г. после очередного

дворцового переворота Аристарх, наставник

старого царя, попал в опалу у нового царя, был

вынужден бежать и, старый и больной, умер на

Кипре; его ученики разъехались: кто на Родос,

кто в Пергам, кто в Афины, комендантом алек-

сандрийской библиотеки был назначен дворцо-

422

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

вый офицер, и Александрия надолго потеряла

роль научного центра.

В художественной литературе кризис прояв-

ляется особенно ярко. После блестящей плеяды

поэтов эпохи Каллимаха в эллинистической

литературе долго не появляется ни одного

сколько-нибудь значительного имени. Царит

подражательность: писатели берут за образец

кого-нибудь из мастеров первого поколения и

стараются превзойти его в его же манере. По-

дран^ателями Каллимаха выступают оба круп-

нейших поэта второй половины III в.: Эрато-

сфен, работающий в Александрии, знаменитый

астроном и географ, этиологические эпиллии ко-

торого заканчиваются превращениями персона-

жей в небесные светила, и Евфорион, работаю-

щий в Антиохии, в эпиллиях и элегиях которого

громоздятся мифологические мотивы, изложен-

ные необычайно вычурным и темным языком,

насыщенным редкими архаизмами и украшен-

ным изысканными аллитерациями. Подражате-

лями Аполлония Родосского выступают бесчис-

ленные эпики, чьи произведения известны нам

обычно лишь по заглавиям; наиболее заметным

из них был Риан Критский (тоже вторая поло-

вина III в.), описавший в поэме легендарные

мессенские войны VIII—VII вв.— описание это

известно по позднему пересказу историка Пав-

сания. Подражателями Феокрита являются ав-

торы маленьких идиллий Мосх Сиракузский

(середина II в.) и Бион Смирнский (конец

II в.). Подражателем Арата был Никандр Ко-

лофонский, работавший в Пергаме; сохранились

две его дидактические поэмы о противоядиях

от укусов змей и от отравленной пищи (130-е

годы). Подражателями Асклепиада, Леонида

Тарентского и Каллимаха выступают эпиграм-

матисты III —II вв.— в их творчестве чем даль-

ше, тем больше ощущается характерное стрем-

ление не создавать новое, а варьировать старое,

взяв за основу какую-нибудь эпиграмму преж-

него мастера и построив по ее образцу новую, на

сходную тему. Крупнейшим эпиграмматистом

этой эпохи был Антипатр Сидонский, писавший

в конце II в. до н. э.

Рядом с этим упадком «высокой» литературы

важно отметить очень широкое развитие «ни-

зовой» литературы, к сожалению почти нам не-

известной. По-видимому, к концу III в. из

прежних мимических сценок и арий выраба-

тывается жанр большой сюжетной пьесы («ми-

мическая ипотеза»), пользующийся с тех пор

повсеместной популярностью до самого конца

античности. Во II в. Аристид Милетский худо-

жественно обрабатывает эротический фольклор

«Милетских историй»; ко II в., по-видимому,

приходится отнести возникновение жанра лю-

бовного романа, первые папирусные отрывки

которого (так называемый «Роман о Нине») от-

носятся к рубежу I в. до н. э.— I в. н. э.; нако-

нец, в отрывках мифографа Дионисия Скито-

брахиона (конец II в.) мы находим беллетри-

зованный пересказ мифов, предвещающий позд-

ние античные и средневековые «романы о

Трое». Но наиболее значительным событием

было создание народно-философского жанра

устной проповеди — «диатрибы», основателем

которого считался бродячий киник Бион Бори-

сфенский (первая половина III в.), а лучшим

мастером — Менипп из сирийской Гадары (се-

редина III в.). Это был философский диалог,

превращенный в монолог, в котором проповед-

ник сам себя перебивает, задает себе вопросы,

отвлекается, рассказывает притчи, толкует

мифы, поет стихи, нарочито играет бессвязно-

стью и беспорядочностью изложения, подчинен-

ной, однако, отчетливой целенаправленности

философского урока. Стиль этих «Менипповых

сатир», до нас не дошедших, оказал глубокое

влияние на последующую моралистическую и

сатирическую литературу — на Сенеку, Диона

Хрисостома, Петрония, Лукиана. Важно отме-

тить, что самый характерный свой прием — че-

редование прозы и стихов — сириец Менипп

явно заимствовал из восточной литературной

традиции.

Над этим литературным упадком II в. одино-

ко возвышается фигура историка Полибия. Но

его творчество уже неразрывно связано с новой

политической и культурной силой, вступающей

в историю Средиземноморья,— с Римом. Имен-

но деятельность Полибия образует тот рубеж,

после которого греческая и римская литература

сливаются в единый поток.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

РАННЕЙ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первоначально Рим был лишь небольшим по-

литическим центром племени латинов в сред-

ней Италии. На севере соседями Рима были

этруски, народ невыясненного происхождения,

с развитой культурой, своеобразно сочетавшей

восточные и греческие элементы; на востоке —

горные италийские племена, говорившие пре-

имущественно на оскском языке, родственном

латинскому. На протяжении VI

—

IV вв. Рим

постепенно превращался из родовой общины в

рабовладельческое государство. Этот процесс

протекает в Риме почти так же, как двумя

столетиями раньше в Греции. Особенностью

римских условий было то, что это развитие про-

исходило в трудной обстановке внешней борь-

бы на два фронта: с одной стороны, против

этрусских торгово-ремесленных полисов, с дру-

гой стороны, против горных италийских племен,

еще не вышедших из родового строя. Эта борь-

ба требовала от Рима такого напряжения всех

сил, какое могло быть достигнуто лишь с по-

мощью самой строгой военной и родовой орга-

низации. Твердая дисциплина в войске, твер-

дые законы в государстве, твердая власть отца

в семье — вот основа римского общества этого

времени; даже народное собрание в Риме было

организовано по-военному. Pietas (благоче-

стие) — залог верности заветам богов и предков,

fides (верность) — залог единства и не-

рушимости общества, gravitas (серьезность) —

залог разумной линии поведения, constantia

(твердость) — залог верности избранной ли-

нии поведения — вот основы римской нрав-

ственности, входящие в понятие virtus

(доблесть, добродетель); все они подчине-

ны мысли о благе общины. Знать цену

всему хорошему и дурному в жизни и уметь

ставить выше всего блага государства, потом

семьи, и лишь потом свое собственное — к это-

му сводится знаменитое определение традици-

онной римской добродетели, сохранившееся в

отрывке из сатур Луцилия (конец II в.).

Борьба Рима с италиками и этрусками закон-

чилась победой: к середине III в. вся Италия

подпала под римскую власть. Рим был одно-

временно оплотом земледельческой латинской

равнины и торговым пунктом на скрещении

речных и сухопутных путей; поэтому он счаст-

ливо сочетал два качества, какими его против-

ники обладали лишь порознь: патриотизм спло-

ченной сельской общины с гибкостью и широ-

ким кругозором развитого торгового полиса.

Это же сочетание качеств позволило Риму ши-

роко воспринимать внешние культурные влия-

ния, не теряя в то же время традиционного

своеобразия своего духовного облика. Вся духов-

ная культура раннего Рима представляет собой

сложное взаимодействие элементов италийских,

этрусских и греческих, и роль греческого эле-

мента, понятным образом, была здесь особенно

велика. Греческая культура влияла на римскую

как непосредственно, через греческие колонии

южной Италии, так и косвепно, через этрусков.

Даже пифагорейство, столь сильное в греческой

Италии VI—V вв., нашло отголосок в римских

преданиях о царе Нуме Помпилии. Таким обра-

зом, ко времени непосредственного столкнове-

ния Рима и Греции римское общество уже было

подготовлено к усвоению греческой духовной

культуры в ее классических образцах.

Объединение Италии под властью Рима при-

вело к тому, что языком италийской культуры

стал язык Рима — латинский язык. На оскском

языке литература не сложилась, и даже оскский

фольклор — ателлана (о котором — ниже) —

получил литературную обработку лишь в латы-

ни; на этрусском языке литература, по-види-

мому, ограничивалась религиозным и культовым

содержанием.

Ранняя латинская словесность была, конечно,

также преимущественно устной; нам она изве-

стна лишь по упоминаниям позднейших писа-

телей и ничтожным отрывкам. Почти целиком

она служила нуждам государства и рода. В се-

нате и в народном собрании произносились по-

литические речи. «Законы XII таблиц» заучи-

вались молодежью как основа римской нравст-

венности. Верховный жрец вел на белых досках

летопись (анналы), где отмечались имена долж-

ностных лиц, знаменья, списки побед и пора-

жений — все, что свидетельствовало о милости

или немилости богов к римскому народу. На

празднествах пелись гимны в честь богов. Мо-

литвы, оракулы, заклинания имели ритмиче-

скую форму. Во время триумфа — победного

шествия войска через Рим — солдаты распевали

насмешливые стихи, чтобы не сглазить удачу.

Свадьбы сопровождались пением шуточных пе-

сен. На похоронах знатных лиц плакальщицы

вели причитания (нении), а родственник умер-

шего произносил над ним похвальное слово;

отголоски этих речей и плачей можно видеть

в сохранившихся надгробных надписях.

424

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

Наибольший интерес для развития римской

словесности имели две ее формы: пиршествен-

ные песий (зачаток эпоса) и игровые представ-

ления (зачаток драмы). Пиршественные песни

исполнялись на пирах, во славу подвигов пред-

ков; предполагается, что именно в них сложи-

лись поэтические легенды о Ромуле, Кориолане

и других римских героях, перешедшие потом в

историческую традицию. По-видимому, в этих

песнях выработался национальный стихотвор-

ный размер римского эпоса — так называемый

«сатурнийский стих», не метрического склада

(как у греков), а тонического; к III в. он имел

настолько законченную художественную фор-

му, что Ливий Андроник и Невий, введя грече-

ские размеры для римской драмы, не решились

это сделать для римского эпоса и писали свои

поэмы сатурнийским стихом, лишь слегка мет-

ризованным на греческий лад. Только со време-

ни Энния сатурнийский стих был вытеснен в

эпосе гексаметром.

Игровые представления в Риме были двух

родов, одни — сложившиеся под этрусским влия-

нием, другие — под оскским. Представления

первого рода напоминали, по-видимому, пер-

вичные формы аттической хоровой комедии:

два полухория перекликались насмешливыми

стихами — фесценнинами (от этрусского города

Фесценпия). Первоначально эти игры были

частью обряда па сельских празднествах уро-

жая, потом проникли в город, вобрали в себя

элементы этрусской музыки и пляски, утратили

хоровой характер и в таком виде вошли в по-

стоянную программу римских игр (с 364 г. до

н. э. по традиционной хронологии). Представ-

ления второго рода напоминали первичные фор-

мы дорийской фарсовой комедии и назывались

ателланами (от оскского города Ателлы): это

были комические бытовые сценки, в которых

неизменно участвовали четыре персонажа-мас-

ки — молодой дурак Макк, старый дурак Папп,

обжора и хвастун Буккон, коварный горбун

Доссел; по-видимому, такие представления во

многом напоминали позднейшую итальянскую

commedia dell'arte и, может быть, были одним

из ее источников. Ателланы также входили в

программу римских игр, и судьба их была сча-

стливее: когда после 240 г. представления

этрусского образца на праздничной сцене были

полностью вытеснены представлениями пере-

водных греческих драм, ателлана уцелела и

продолжала ставиться в виде эксодия, дивертис-

мента (так в театре Нового времени после тра-

гедии ставился Еодевиль).

Сенатские речи, застольные песни, театраль-

ные представления на каждом празднестве —

все это было хорошей школой художественного

слова, исподволь готовившей латинскую словес-

ность для перехода от устного этапа к литера-

турному. Решающий шаг в этом переходе был

сделан в начале III в., когда виднейший римский

политический деятель Аппий Клавдий Слепой

(консул 307 и 296 гг.) первым стал записывать

свои речи и первым составил под своим именем

сборник нравственных сентенций в сатурний-

ских стихах. Еще Цицерон знал и ценил зна-

менитую речь, которой престарелый Аппий в

280 г. убедил сенат не заключать мир с Пир-

ром Эпирским. После того как достоянием пись-

менности стали серьезные темы речей и мораль-

ных поучений, легче было сделать второй шаг

и перейти к письменной поэзии — эпосу и дра-

ме. Этот шаг был сделан Ливием Андроником

и Гнеем Невием.

Создание римской письменной поэзии не-

разрывно связано с общими переменами в жиз-

ни Римского государства в середине и второй

половине III в. до и. э. В это время римское

оружие впервые выходит за пределы Италии,

в двух тяжелых войнах (Первая и Вторая Пу-

нические войны, 264—241 и 219—202 гг.) Рим

наносит поражение своему опаснейшему сосе-

ду — Карфагену и устанавливает господство над

всем западным Средиземноморьем. Рим впер-

вые ощущает себя мировой державой, равной

но значению Македонии, Египту ц царству

Селевкидов. Появляется необходимость заботы

о международном престиже Рима, тем более

настоятельная, что общественное мнение грече-

ского мира с опаской смотрело на новое ита-

лийское государство. Рим обращается к средст-

вам литературной пропаганды: сенатор Фабий

Пиктор с помощью греков-секретарей пишет на

греческом языке и для греческих читателей

первый обзор римской истории, выставляя па

вид троянское происхождение, исконную доб-

лесть и высокие цели Рима (ок. 210—205 гг.).

Сочинения Фабия и его продолжателей, также

писавших по-гречески (до нас не дошедшие),

стали первыми созданиями римской историче-

ской прозы.

Тот же рост самосознания побуждает Рим

и внешне приобрести облик, достойный миро-

вой столицы. Город обстраивается греческими

храмами, учреждает новые пышные праздне-

ства по греческому образцу, и в программе этих

празднеств театральные представления зани-

мают все больше места. Цель этого празднич-

ного блеска была двоякая: во-первых, поддер-

жать престиж новой столицы перед греческим

миром и, во-вторых, ублажить широкие массы

населения, истомленного тяжелыми войнами.

Ни о какой духовной эллинизации римской пра-

вящей знати еще нет и речи: греческий театр

для нее не часть внутреннего мира, а лишь

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.

425

предмет роскоши, рассчитанный на иностран-

цев и чернь. Поэтому литературные занятия

у нее в пренебрежении: все поэты первого сто-

летия римской литературы происходят из сред-

них и низших слоев общества и не из Рима,

а из более глубоко эллинизированных областей

Италии.

Такова была эпоха, выдвинувшая трех пер-

вых римских поэтов: Ливия Андроника, Гнея

Невия и Макция Плавта. Из их произведений

сохранились лишь комедии Плавта; все осталь-

ное дошло лишь в скудных отрывках. Их до-

стижения были подготовлены творчеством не-

скольких поколений безымянных авторов, со-

чинявших героические песни для пиров и сце-

нарии для праздничных театров. Но то были

произведения малого объема; главное, чему

должны были первые поэты учиться у греков,

было искусство большой сюжетной формы —

эпоса и драмы,— которая позволила бы придать

художественную законченность этому словес-

ному опыту.

Первым шагом на этом пути был простой

перевод образцов греческой поэзии на латин-

ский язык. Этот шаг сделал Луций Ливий Ан-

дроник (ок. 275—200 гг.), грек из Тарента,

вольноотпущенник римского сенатора, обучав-

ший в Риме детей знати латинскому и грече-

скому языкам. Для нужд преподавания он пе-

ревел на латинский язык сатурнийским стихом

«Одиссею» Гомера; впоследствии этот перевод

оставался школьным чтением до времен Цезаря

и Августа. По заказу должностных лиц он пе-

реводил для театральных зрелищ греческие тра-

гедии и комедии (известно 12 заглавий) и сам

был их режиссером и актером; первая такая

постановка состоялась в 240 г. и имела большой

успех. Наконец, по предложению сената он в

207 г. написал — несомненно, тоже по грече-

скому образцу — гимн Юноне для обществен-

ного молебствия. Такова была деятельность в

эпосе, драме и лирике этого греческого литера-

тора на римской службе.

Этой переводной работе Андроника отчетли-

во противопоставил свое осознанное стремле-

ние к оригинальности и римской самобытности

второй римский поэт, «гордый кампанец» Гней

Невий (ок. 270—200 гг.), впервые выступив-

ший с пьесами в 235 г. В эпосе он создал на-

циональную эпопею «Пунийская война» (сатур-

нийским стихом в семи книгах по позднейшему

делению), воспевающую борьбу Рима с Карфа-

геном, начиная от легендарной встречи Дидоны

и Энея и кончая победой в Первой Пунической

войне, в которой Невий сам принимал участие.

В трагедию он первым попытался ввести темы

из римской истории, сочинив пьесы «Ромул»

и «Кластидий» (место победы римского полко-

водца Марцелла над галлами в 222 г.). В ко-

медии, своем любимом жанре (известно более

30 заглавий), он старался как можно свободнее

перерабатывать образцы греческой новой коме-

дии, вводя в одну греческую пьесу мотивы из

другой (контаминация) и вставляя куски соб-

ственного сочинения, часто с прямыми наме-

ками на римскую действительность: на разгуль-

ную молодость полководца Сципиона, на ново-

явленных юнцов-ораторов, на угасание духа

свободы и т. п. Эта политическая в консерва-

тивном духе пропаганда со сцены напоминала

аристофановскую комедию, но в римской ари-

стократической республике такие тенденции не

могли получить развития. За один из таких

выпадов Невий попал в тюрьму, а потом был

вынужден покинуть Рим и умер на чужбине.

Наследником Невия на комедийной сцене был

Тит Макк (или Макций) Плавт (ок. 255—

184 гг.): он первым из римских писателей со-

средоточился на одном жанре, отказавшись от

других,— на комедии. Сохранилась почти пол-

ностью 21 его комедия; наиболее известны

«Амфитрион», «Горшок», «Куркулион», «Ме-

нехмы», «Хвастливый воин», «Псевдол» и др.

Наученный горьким опытом Невия, Плавт отка-

зался от политических выпадов и намеков на

лица, хотя отдельные замечания и рассужде-

ния о современных нравах, законах и победах

у него и нередки. Но аристофановскпй дух буй-

ного полнокровного веселья, унаследованный

от народного италийского театра (по преданию,

сам Плавт был первоначально актером), сохра-

нился и в его пьесах. Аттическая новая коме-

дия с ее идеалом «воспроизведения жизни»

превращается в его произведениях в забавную

буффонаду, полную грубых шуток и бойких

песен, действие которой развертывается в по-

луфаитастическом мире гротеска и гиперболы.

Упрощается ее сюжет, но зато действие приоб-

ретает небывалую динамичность. Упрощаются

характеристики действующих лиц, но сама эта

упрощенность становится источником комизма:

старик скуп до смешного, влюбленный юноша

беспомощен до смешного и т. д., а между этими

карикатурными фигурами выдвигается в центр

пьесы образ любимого героя Плавта — удалого

раба-интригана, который держит в руках все

нити действия. Из диалога исчезают философ-

ские сентенции, зато во множестве появляются

остроты, каламбуры, пародии, алогизмы, недо-

разумения, нарушение сценической иллюзии —

все, что возбуждает смех. Иными словами, в

переработке Плавта новоаттическая комедия

утрачивает изящество и глубину, но приобре-

тает буйную жизнерадостность и оптимизм, ужо

недоступный для Менандра и его продолжа-

телей.

426

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

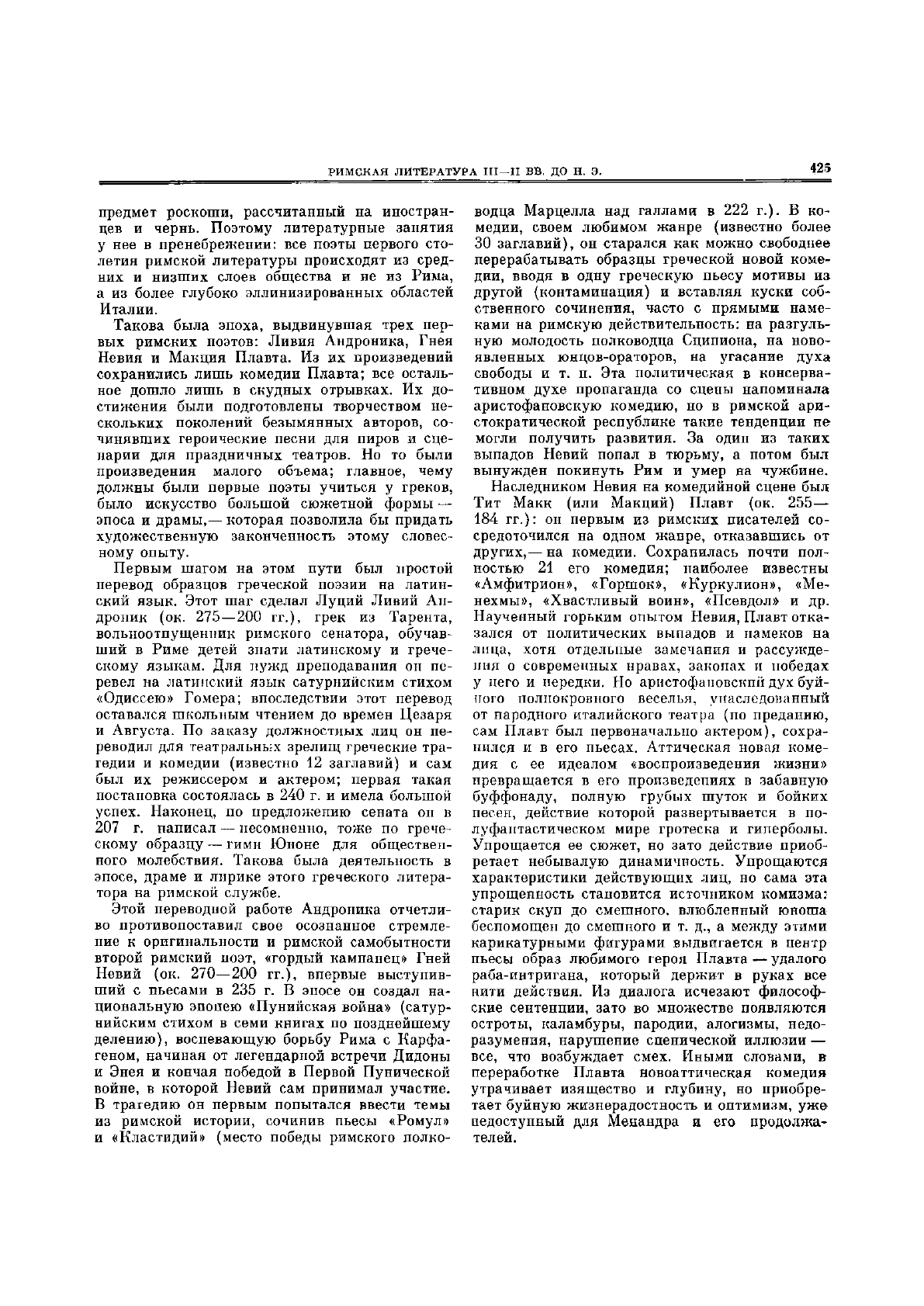

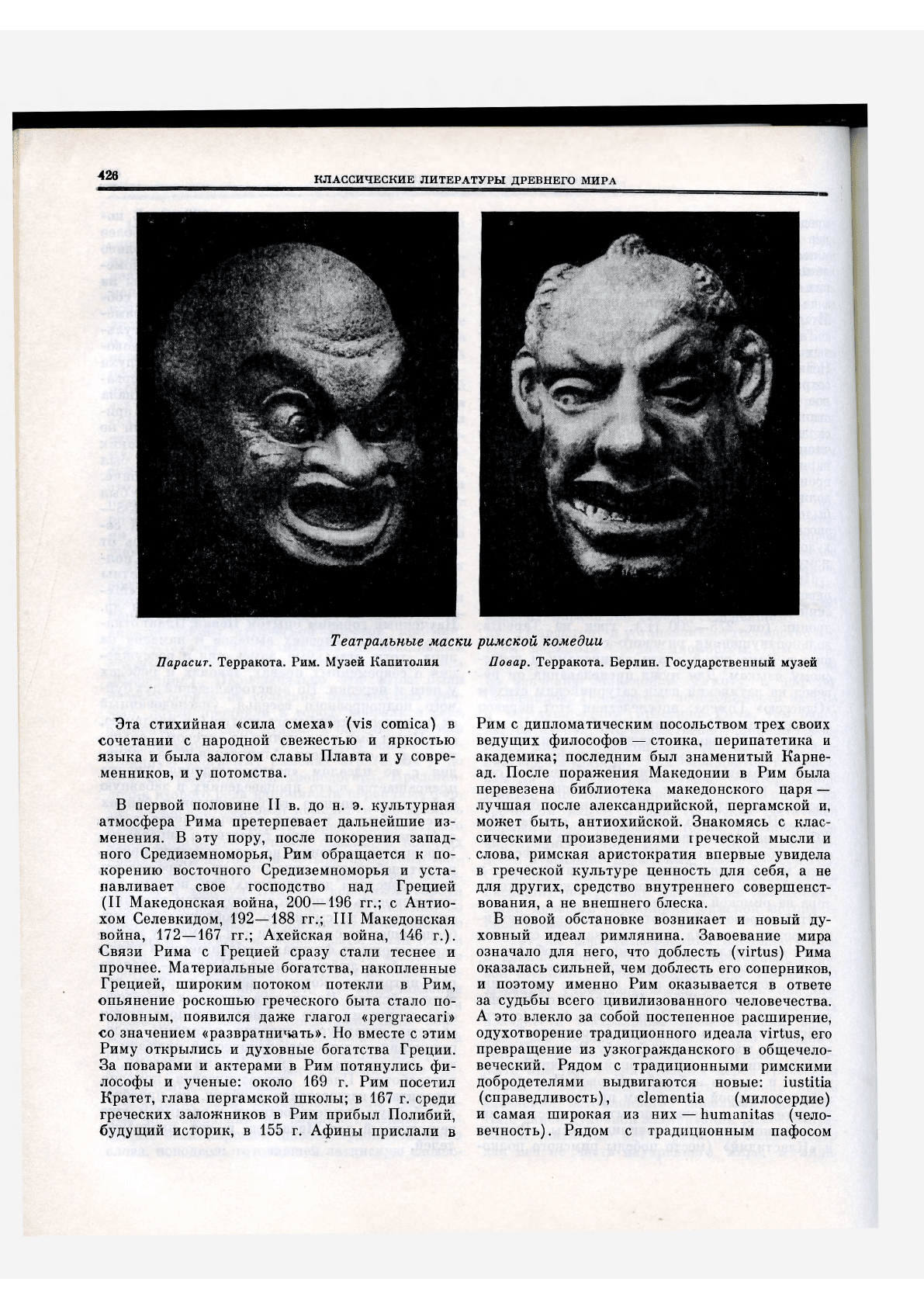

Театральные маски римской комедии

Парасит. Терракота. Рим. Музей Капитолия Повар. Терракота. Берлин. Государственный музей

Эта стихийная «сила смеха» (vis comica) в

сочетании с народной свежестью и яркостью

языка и была залогом славы Плавта и у совре-

менников, и у потомства.

В первой половине II в. до н. э. культурная

атмосфера Рима претерпевает дальнейшие из-

менения. В эту пору, после покорения запад-

ного Средиземноморья, Рим обращается к по-

корению восточного Средиземноморья и уста-

навливает свое господство над Грецией

(II Македонская война, 200—196 гг.; с Антио-

хом Селевкидом, 192—188 гг.; III Македонская

война, 172—167 гг.; Ахейская война, 146 г.).

Связи Рима с Грецией сразу стали теснее и

прочнее. Материальные богатства, накопленные

Грецией, широким потоком потекли в Рим,

опьянение роскошью греческого быта стало по-

головным, появился даже глагол «pergraecari»

со значением «развратничать». Но вместе с этим

Риму открылись и духовные богатства Греции.

За поварами и актерами в Рим потянулись фи-

лософы и ученые: около 169 г. Рим посетил

Кратет, глава пергамской школы; в 167 г. среди

греческих заложников в Рим прибыл Полибий,

будущий историк, в 155 г. Афины прислали в

Рим с дипломатическим посольством трех своих

ведущих философов — стоика, перипатетика и

академика; последним был знаменитый Карне-

ад. После поражения Македонии в Рим была

перевезена библиотека македонского царя —

лучшая после александрийской, пергамской и,

может быть, антиохийской. Знакомясь с клас-

сическими произведениями греческой мысли и

слова, римская аристократия впервые увидела

в греческой культуре ценность для себя, а не

для других, средство внутреннего совершенст-

вования, а не внешнего блеска.

В новой обстановке возникает и новый ду-

ховный идеал римлянина. Завоевание мира

означало для него, что доблесть (virtus) Рима

оказалась сильней, чем доблесть его соперников,

и поэтому именно Рим оказывается в ответе

за судьбы всего цивилизованного человечества.

А это влекло за собой постепенное расширение,

одухотворение традиционного идеала virtus, его

превращение из узкогражданского в общечело-

веческий. Рядом с традиционными римскими

добродетелями выдвигаются новые: iustitia

(справедливость), dementia (милосердие)

и самая широкая из них — humanitas (чело-

вечность)

.

Рядом с традиционным пафосом