Блаватский В.Д. (ред.) Античная цивилизация

Подождите немного. Документ загружается.

и харчевни,. где путники могли получить ночлег и еду.

По римским дорогам товары перевозились на четырехколесных телегах или в двухколесных

повозках, влекомых мулами или лошадьми. Нередко бродячие торговцы переносили товар и на

себе.

Для торговли использовались и речные пути, особенно такие большие водные артерии, как Дунай

и его притоки, Нил, реки Галлии. Но даже

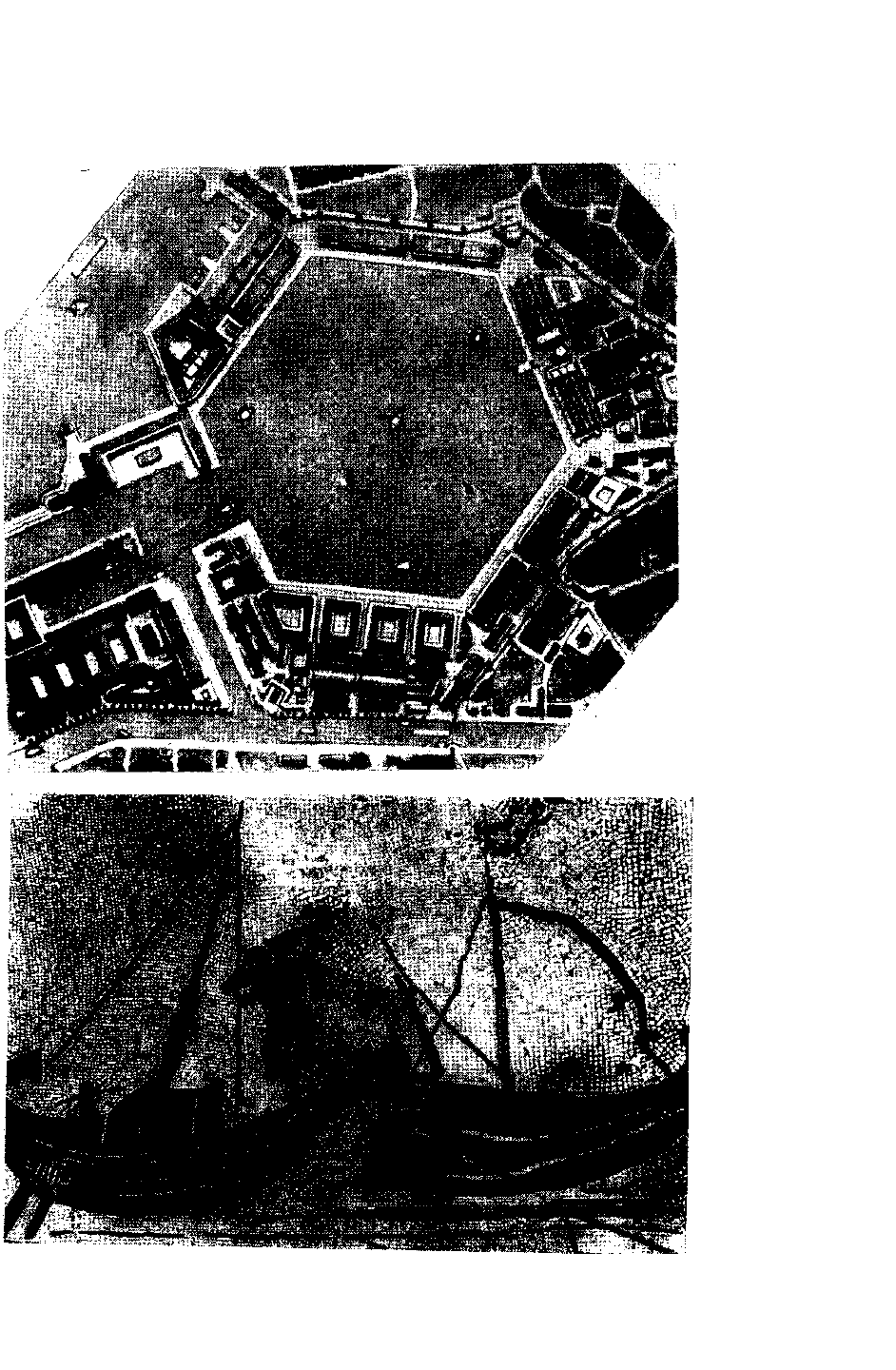

Гавань в Остин. Макет

191

Перегрузка товаров с морского корабля на речной. Мозаика из Остии

небольшие реки Италии, как Тибр, Арно, Омброне, Анио и другие, служили торговыми путями, по

которым товары перевозились на небольших барках.

Римские императоры покровительствовали развитию оптовой торговли, особенно доставке в

Италию зернового хлеба. Специальными императорскими декретами лицам, привозившим

продовольствие в Рим, предоставлялись разные льготы; в частности, италикам и

вольноотпущенникам давалось римское гражданство. Среди крупных оптовых торговцев,

известных нам по сочинениям древних авторов и по надписям, большинство было людьми

незнатного происхождения, часто из вольноотпущенников, добившихся благосостояния и

гражданских прав благодаря удачной торговой деятельности. Обычно эти оптовики арендовали

корабли У судовладельцев, реже имели собственные суда; закупали хлеб и другие товары на свои

средства или на деньги, взятые в кредит у ростовщиков. Иногда ссуды давало государство,

заключая с торговцами договоры на поставку тех или иных товаров. В последние века империи

связь оптовой торговли с интересами императорской казны была особенно велика, и имперские

власти старались подчинить себе и строго регламентировать ввозную торговлю.

Оптовые торговцы нередко объединялись в компании на паях, иногда создавались настоящие

торговые дома, объединявшие или отца и сыно-

192

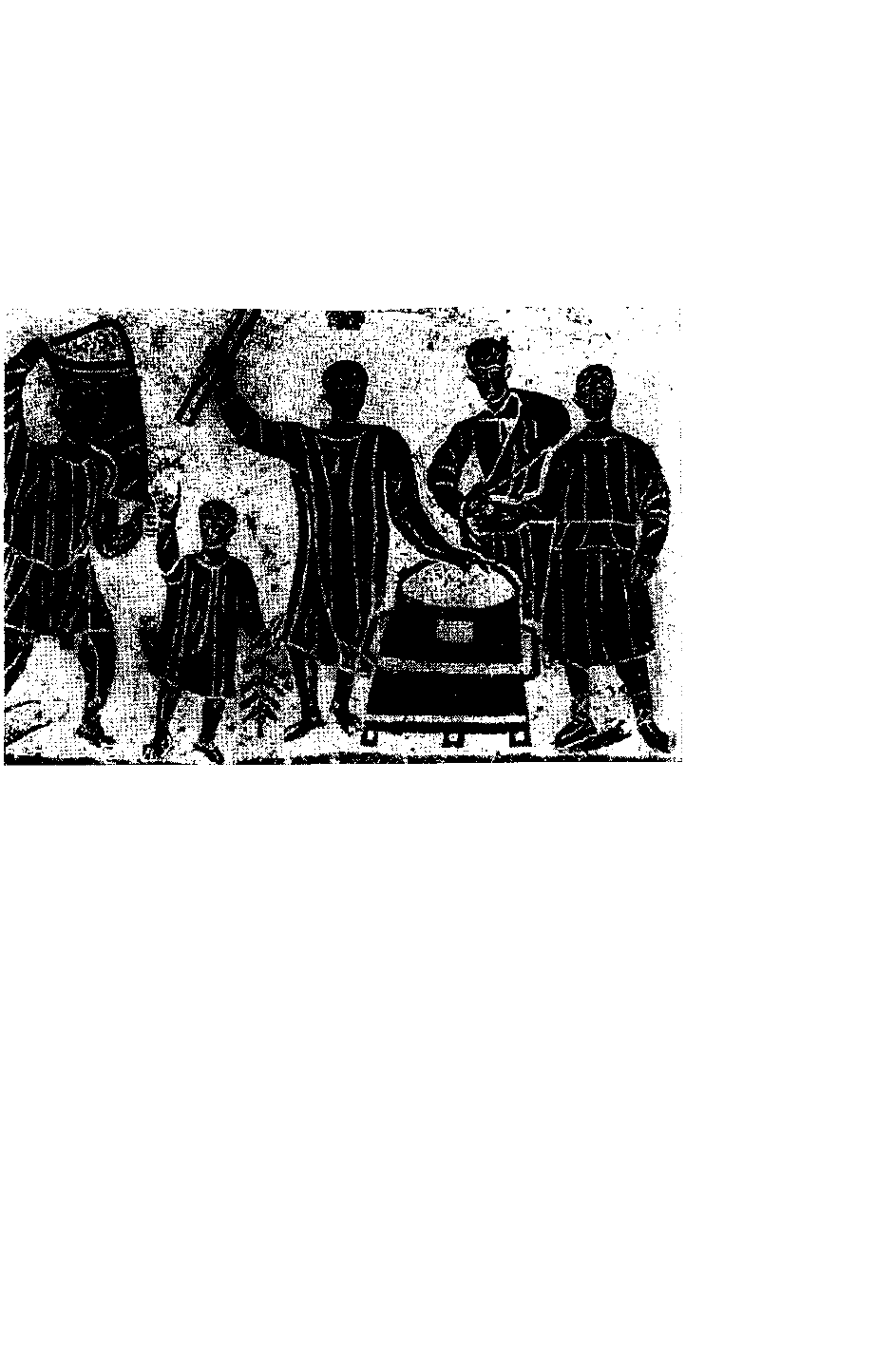

Перемеривание зерна. Мозаика из Остии

вей, или несколько братьев, или посторонних друг другу лиц, занятых одинаковыми торговыми

операциями. Во всех крупных торговых городах существовали торговые фактории илп подворья

купцов из других стран и городов. Так, в Путеолах были фактории купцов из сирийского Тира, из

аравийского Набатейского царства и др.

Оптовая морская торговля давала большие барыши, но была всегда связана с известным риском

из-за опасности морских перевозок. Менее выгодна, но более надежна была розничная торговля

внутри страны. Розничные торговцы приобретали товары у оптовиков и перевозили их от города к

городу, используя речные суденышки или повозки на сухопутных дорогах. Как оптовые, так и

розничные торговцы имели свои профессиональные объединения, коллегии. Такие корпорации

защищали своих членов от конкурентов, служили целям взаимопомощи и даже боролись с

имперскими властями, добиваясь более льготных условий деятельности торговцев, изменения

налогов или пошлин и т. п.

Подавляющее большинство товаров, предназначавшихся для Рима, доставлялось в Остию в устье

Тибра. По сравнению с Остией другие порты на Тирренском побережье Италии имели

второстепенное значение. Первоначально остийская бухта не была достаточно благоустроена и

корабли не могли найти в ней надежной защиты от бурь. Историк Тацит рассказывает, как 200

кораблей с хлебом погибли во время шторма в самой гавани Остии. В середине I в. н. э. император

Клавдий

13 Античная цивилизация

193

построил мол в виде двух огромных изогнутых защитных стенок, надежно оградивших порт от

морских бурь. На искусственном островке в проходе между молами был поставлен большой

четырехъярусный маяк. Одновременно был проведен канал, прорезавший изгиб Тибра у впадения его в

море, открывший судам более короткий путь в Рим и решивший проблему регулирования паводков в

этой капризной реке. 13 начале III в. н. э. император Траян продолжил эти работ.ы и соорудил за

портом Клавдия новый огромный шестиугольный бассейн для стоянки судов, увеличив площадь

гавани почти вдвое. Вокруг порта были воздвигнуты склады и портики. Остия была застроена

многоэтажными жилыми домами и превратилась в ремесленный и торговый центр.

В Остии товары перегружались с морских на речные суда и по каналу и по Тибру (или реже по суше)

доставлялись в Рим. Здесь, на леоом берегу Тибра, под Авентинскпм холмом, были расположены ог-

ромные склады, куда ссыпался хлеб н где хранились другие привозные товары. Здесь же

производилась раздача хлеба многим сотням тысяч людей, внесенным в списки на даровую раздачу.

Поступлением, хранением н распределением хлеба ведал специальный чиновник высокого ранга —

префект анноны, которому подчинялся целый штат служащих, агентов, весовщиков и т. д. Префект

анноны должен был следить и за хлеботорговлей, п за тем, чтобы спекулянты не вздували цены,

торговцы не скрывали запасов хлеба и т. п. Поздпее эти обязанности перешли к руководителю всей

полицейской службы Рима — префекту города.

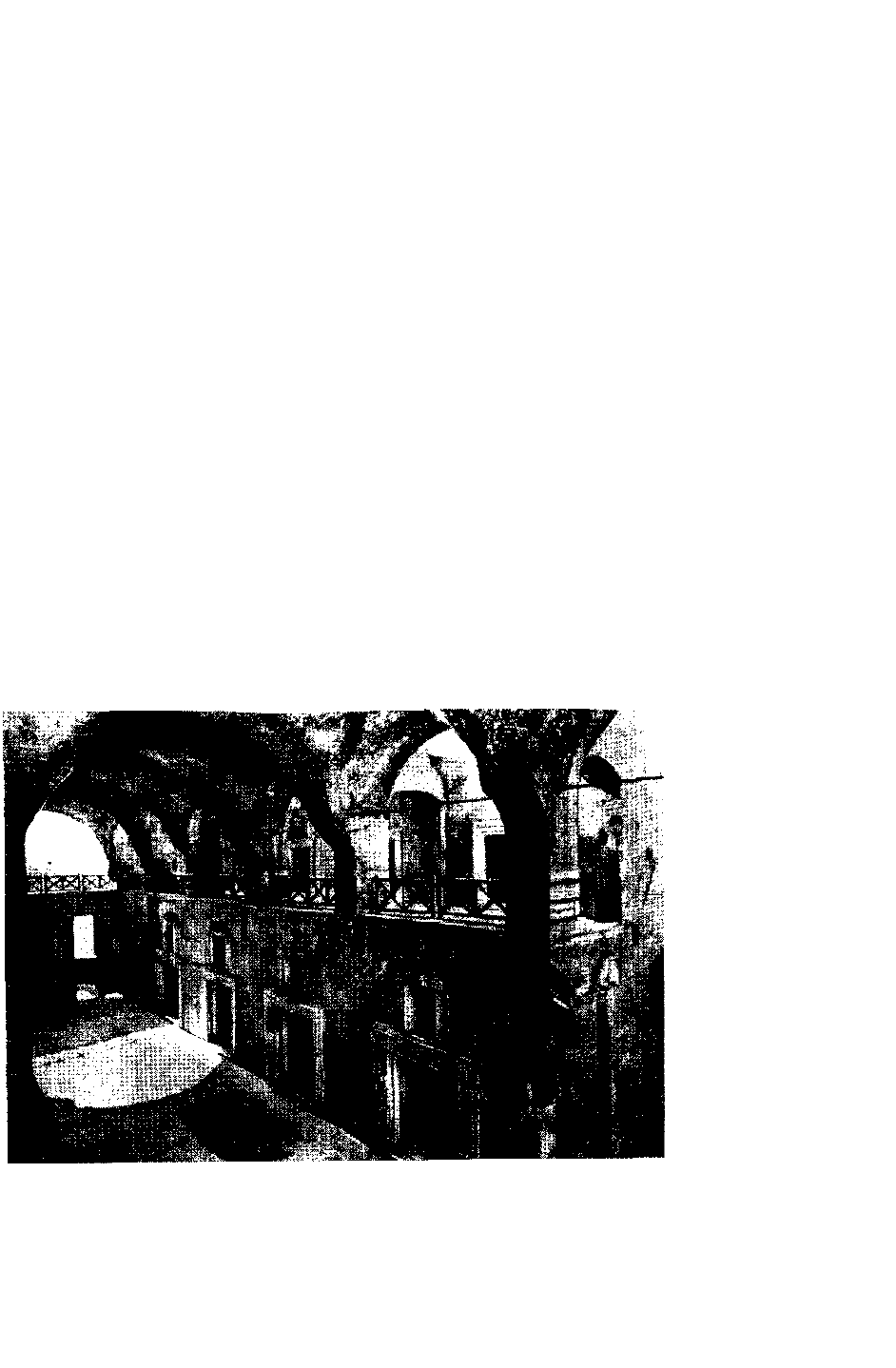

Розничная торговля велась в Риме во многих местах; первоначально торговой площадью Рима был

римский форум, по двум сторонам которого шли торговые ряды из небольших лавочек. Затем эти

лавочки разместились внутри расположенных по сторонам форума двух базилик (так назывались

большие прямоугольные в плане здания, крышу которых поддерживали ряды столбов или колонн).

Оживленная торговля шла и на прилегающих к форуму улицах. Кроме того, существовало и несколько

специальных рынков — Бычий, где торговали всевозможным скотом, Овощной, Рыбный, Лакомый с

лавками сластей, фруктов и т. гг. Рынки первоначально были открытыми площадями, по сторонам

которых располагались портики и торговые ряды. Продавали здесь как в помещениях, так и в легких

палатках или на переносных прилавках, а также прямо с лотков. В императорское время стали строить

обширные крытые рыночные здания с большим центральным залом и лавками, расположенными в два

этажа. На рынках торговали продуктами и всякими ремесленными товарами, необходимыми в быту —

железными изделиями, сукнами, обувью, парфюмерией и пр. Лавки занимали и нижние этажи домов на

многих центральных улицах города: вдоль Священной дороги размещались лавки ювелиров, золотых

дел мастеров и торговцев фруктами. Драгоценностями, дорогой мебелью, привозной бронзовой и

стеклянной посудой торговали в портиках на Марсовом поле; Этрусская улица славилась продажей

ароматических веществ и дорогих тканей, в частности шелковых, на улицах Велабр п Субура

торговали главным образом съестными припасами: вином, маслом, сыром, овощами, а также разными

бытовыми предметами. Были улицы, называвшиеся по

194

Рынок Траяна в Риме

профессиям торговцев или ремесленников, которые па них селились и торговали,— улицы

Хлеботорговцев, Сапожников, Шорников и др.

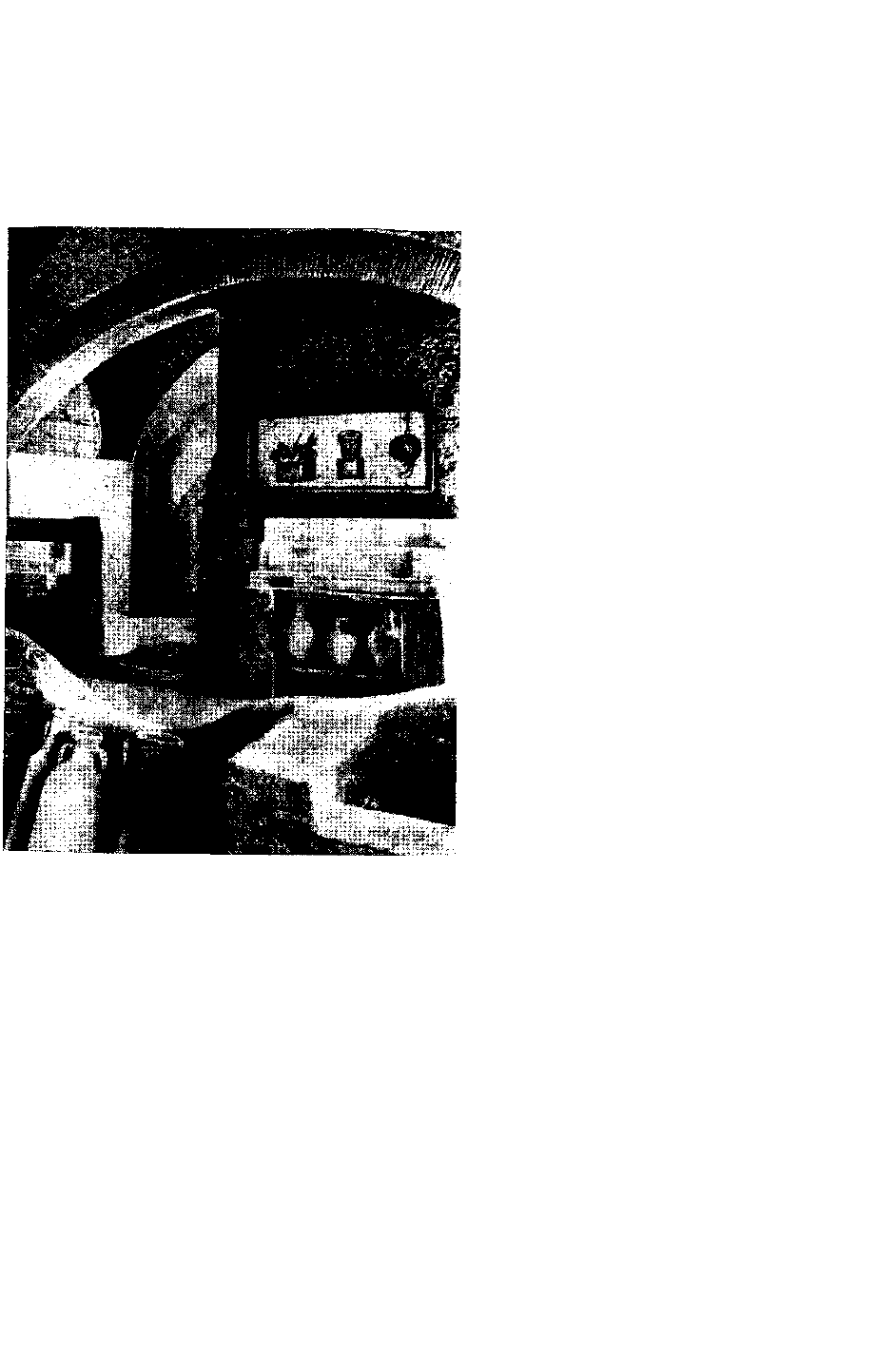

Мы хорошо представляем себе внешний вид римских лавочек — таберн главным образом по

развалинам их, открытым, в Помпеях. Это были обычно комнаты, выходящие на улицу или на

рыночную площадь открытым проемом почти во всю ширину помещения, иногда перегороженным

деревянны м или каменным, ч чсто мраморным прилавком. На ночь проем запирался ставнями. В

глубине лавочки находились полки или ящики с товарами, размещались сосуды с вином или другими

жидкостями. За лавкой нередко располагалось подсобное помещение складского характера. В торговых

заведениях рыботорговцев иногда бывали небольшие мраморные бассейны для живой рыбы. Торговец

— владелец лавочки или ремесленник, продававший'в пей свой товар, часто жил тут же в задних

помещениях дома или над лавкой во втором этаже. Соединение торговых и производственных

помещений в одном здании было характерно для римской розничной торговли: булочные

располагались при хлебопекарнях, ювелир, сапожник или медник продавал свои изделия при своей

мастерской. С улицы лавку можно было опознать по выве-шеппым или выставленным перед ней

товарам, а также по специальным вывескам, изображавшим обычно тот продукт, который продавался в

этом месте. Перед лавками на лотках или прямо на тротуарах раскладывали свой товар уличные

разносчики, ставили жаровни продавцы

13* 195

Таберна в Остин

Сцена на рынке. Рельеф

пирожков, требухи и другой горячей снеди, покупавшейся простым людом, выставляли корзины с

овощами и фруктами зеленщики.

Для взвешивания товара служили бронзовые весы: или с коромыслом и двумя подвешенными

чашками, или безмены. Гири были свинцовые или бронзовые, иногда имели вид фигурок.

Основной единицей веса был фунт (либра) в 327,5 г, состоявший из 12 унций. Мерой сыпучих тел

был модий — около 9 л; жидкости обычно измерялись амфорами (26,3 л).

В торговых районах Рима и других италийских городов между лавочками и мастерскими

ремесленников располагались конторы менял и ростовщиков, без которых не могла обходиться

торговля древности. Там же были заведения цирюльников, многочисленные лавки, где продавали

вино, и закусочные. Римские сатирики живо описывают торговые улицы Вечного города, где

всегда толпился народ, где продавали и покупали, торговались, бились об заклад, заключали

сделки, где обменивались новостями и сплетнями, закусывали и выпивали, назначали встречи и

сви-

196

цания, где можно было встретить и полуголого раба, покупающего провизию для стола своего

хозяина, и модного щеголя, переходящего из лавки в лавку в поисках какого-нибудь изысканного

заморского товара, и мелкого торговца сладостями на меду, соблазняющего своим товаром,

разложенным на лотке, и школьников, и почтенную римскую матрону, придирчиво

перебирающую ткани в лавке сукновала, и раскрашенную девицу в полупрозрачных одеждах, и

нищего бродячего греческого философа в хитоне, и множество иного люда, для которого торговые

районы города были не только местом покупки необходимых вещей и продуктов, но и местом

свободного времяпрепровождения, развлечения и отдыха. Торговля в других городах Италии и в

римских провинциальных городах развивалась примерно так же, как и в Риме. Объекты торговли

и внешние ее формы могут меняться, но организация остается повсюду

примерно' такой же. Этому в большой степени способствует повсеместное распространение

римской монеты и превращение римской монетной системы в мировую.

После присоединения к Римскому государству выпуск собственной монеты в греческих

государствах и других странах Средиземноморья прекращается и повсюду получает господство

римская монета. В период империи выпуск золотой и серебряной монеты был исключительной

монополией императорской власти и осуществлялся на императорских монетных дворах,

находившихся не только в Риме, но и во многих провинциальных центрах.

Основной римской денежной единицей был денарий, чеканившийся и* серебра и весивший 3,4—4

г. Римские денарии завоевали широкую популярность и охотно принимались не только

населением империи, но и соседними народами, торговавшими с римлянами. Эти народы не

применяли монеты в своей внутренней торговле, а серебряные денарии превращали

197

в сокровище, иногда переливали их в слитки. В случае опасности их зарывали в землю; таково

происхождение множества кладов денариев, находимых па территории Германии, Прибалтики,

Украины, Закавказья, Ближнего Востока. Но со II в. н. э. качество металла в денариях ухудшается,

в него стали добавлять много меди. Эти новые второсортные денарии население брало гораздо

менее охотно, чем полноценные, более ранние, и они ценились вдвое дешевле ранних.

В начале III в. н. э. император Каракалла выпустил новые, более тяжелые серебренные деньги —

так называемые антсшинианы, но и они вскоре превратились фактически в медную, лишь

посеребренную сверху монету.

В императорское время чеканились и золотые монеты, они так и назывались «золотыми» —

ауресами. Каждый аурес считался равным 25 денариям. Медными монетами были по-прежнему

ассы, составлявшие Vie часть денария или 'Аоо часть ауреуса, и монеты в 2 и 4 асса — дупондий и

сестерций.

Сестерций был наиболее употребительной счетной единицей при всяких финансовых расчетах.

Чеканка медной монеты в Риме находилась в руках сената, но эта монета обращалась лишь в

самом Риме и в Италии, и провинциях же право выпуска медной монеты было сохранено за боль-

шинством городов империи.

На лицевых сторонах всех монет, выпускавшихся в Риме и на императорских монетных дворах в

провинциях, всегда помещался портрет правящего императора или кого-либо из членов

императорской семьи. Такие же портреты имелись и на большинстве медных монет, чеканенных

городами, хотя там встречались иногда и монеты, не имевшие изображений императора.

Серии римских монет времен империи дали целую галерею портретов правителей Рима и

неоднократно использовались для определения скульптур и других памятников римского

искусства, изображающих членов императорской фамилии. Обычно портрет сопровождается

развернутой кадписью, содержащей полное имя изображенного лица со всеми его титулами,

должностями и почетными званиями.

Изображения оборотных сторон монет очень различны. Чаще всего это аллегорическое

отображение каких-нибудь событий из жизни империи. Военные добеды отмечались чеканкой

монет с изображением богини победы Виктории или военного трофея и связанных пленников;

предстоящий поход получал отражение в выпуске монет с конпой фигурой императора,

обращающегося с речью к войску; возведение новых крупных построек общественного характера,

освящение храмов находили отзвук в монетном деле в виде изображений этих построек и т. д. Все

это сопровождалось соответствующими подписями, которые не только поясняли изображения, но

и служили целям политической пропаганды, прославляя деяния императоров, величие и славу

империи. На городских медных монетах обычными были изображения местных божеств-покро-

вителей, их святилищ или статуй, различных памятников, которыми славился данный город, или

вымышленные «портреты» знаменитых земляков — Гомера в Амастрии, Геродота в Галикарнасе,

Сапфо в Митилене

198

и т. п. Такие изображения, с одной стороны, способствовали определению монеты, а с другой —

льстили местному патриотизму, они должны были в какой-то мере вознаградить граждан некогда

знаменитых греческих городов за то состояние приниженности, в котором находилась их родина в

системе Римской империи.

В III в. н. э. римское денежное обращение переживает тяжелый кризис, связанный с кризисом всей

хозяйственной жизни империи. В области монетного дела он выразился, в частности, в

исчезновении из обращения золота, в катастрофической порче серебра денариев и антони-нианов,

в прекращении выпуска медной монеты.

В начале IV в. император Константин I вводит новые золотые монеты _ солнды, серебряные —

миллиарисин и спликвы. Изображения на нжх остаются в основном прежние — портреты

императоров на лицевой стороне, изображения того же императора или Виктории — на

оборотной.

Глава XIII • ВОЕННОЕ ДЕЛО

Вопрос о вооруженных силах Рима в древнейшее

время во многом неясен. Лишь со времени республики мы можем говорить об этом с большей

степенью уверенности.

В период развитой республики система комплектования римского войска близка той, которая

поначалу применялась в Греции. Это — гражданское ополчение городских и крестьянских слоев

населения. Но в Риме наблюдается резкое различие в комплектовании основной массы бойцов и

командования, выходившего из римской знати. Наряду с этим ополчением в римские

вооруженные силы входило также и ополчение «союзников» — так назывались италики,

находившиеся в политической зависимости от Рима, но не пользовавшиеся правами гражданства.

Римские цензовые граждане служили в отрядах тяжело вооруженных воинов, малоимущие слои

населения были легковооруженными.

Так же, как и в Греции, граждане призывались на военную службу только в случае войны. Воины

выходили в поход в своем вооружении и со своими припасами, не получая от государства

никакого обеспечения, но в случае победы получали свода долю добычи.

В начале I в. до н. э. в римских вооруженных силах были проведены реформы, обычно

приписываемые Марию, в результате которых они из гражданского ополчения превратились в

профессиональную наемную армию. Малоимущие граждане (в Риме их называли пролетариями)

теперь были допущены в тяжеловооруженную пехоту, составлявшую основу армии. Поступив на

службу, воины получали от государства оружие и жалование. Вскоре после этих реформ

произошла союзническая война, следствием которой было предоставление прав гражданства всем

италикам и упразднение войска союзников. Несколько ранее этого времени в римские

вооруженные силы входят вспомогательные войска, состоявшие из провинциалов. Постепенно

роль провинциалов в римской армии все более и более возрастала, и в III в. н. э. она уже в

основном состояла из них.

Римское войско периода республики состояло из тяжеловооруженной пехоты, велитов

(легковооруженной пехоты) и конницы, последняя особой роли не играла и в значительной мере

доставлялась союзниками. Такой /ке в основном состав имела римская армия и в период империи.

Конница этого времени почти сплошь комплектовалась провинциалами.

Основным подразделением римской армии на всем протяжении ее существования был легион. В

период зрелой республики он делился на тридцать манипул, причем десять из них назывались

гастатами, следующие десять — принцепсами и последние десять — триариями. Эти наиме-

200

нования явно отвечали более древнему времени, ибо они отражали несколько иное вооружение

легионеров и расположение манипул. Так, гастаты, пли копейщики (гаста означает копье), были

вооружены не копьями, а дротиками, принцепсы (т. е. первые) стояли не в первой, а во второй

линии.

Обычный численный состав легиона был следующий: гастатов и прин-цепсов было по 1200

человек, триариев — 600 человек. Кроме этих трех тысяч тяжеловооруженных, в легионе было

1200 велитов. Велиты принимали участие в бою в качестве легковооруженных воинов, составляли

лагерный гарнизон и являлись обозной командой. В отличие от той массы слуг, которые

сопровождали греческих гоплитов, велиты были гражданами, в силу чего они были более

надежной, а равно и более активной частью армии.

В состав легиона входило также 300 всадников. Это подразделение именовалось ала и состояло из

десяти турм.

После реформы римской армии в начале I в. до н. э. старое деление легиона заменяется новым, в

котором на первое место выдвигаются когорты, получившие самостоятельное тактическое

значение. Отныне легион делится на десять когорт, каждая когорта — на три манипула, манипул

— на две центурии. Обычный численный состав тяжелой пехоты (легионеров) в легионе эпохи

империи было 6000 человек; к ним придавалось 120 всадников.

Войска союзников имели организацию, аналогичную римским легионам. Иное устройство имели

вспомогательные войска. Они состояли из кавалерийских частей — ал, которые были двух типов:

алы миллиарные, насчитывавшие около 1000 бойцов, и алы квингенарные, в которых было около

500 воинов. Пешие части назывались когортами, в них было также по тысячи в миллиарных и но

пяти сот в квингенарных когортах. Часть когорт именовалась конными, в них четверть бойцов

было кавалеристами, остальные — пехотинцами. Вооружение римской армии эпохи поздней

республики и империи нам хорошо известно как по письменным источникам, так и по ряду

дошедших до нас предметов, а равно и по изображениям на рельефах и других памятниках

искусства.

Вооружение легионеров этого времени состояло из наступательного и оборонительного оружия, к

последнему относились шлем, панцирь и щит.

Шлем был железным, полусферической формы, края его с боков и тыловой стороны сильно

выступали в горизонтальном направлении, защищая от ударов плечи и затылок. Другой

характерной особенностью римского шлема было такое устройство передних частей шлема, при

котором налобная часть, а равно и нащечники сильно выступали вперед, предохраняя лицо от

рубящего удара. Поэтому убить или нанести рану в лицо в таком шлеме можно было только

колющим оружием.

Легионеры обычно носили лорику — кожаный панцирь, закрывавший корпус и оставлявший

открытыми руки и ноги до колен. Применялись также железные пластинчатые панцири. Нижние

части ног отчасти были защищены от ударов солдатскими кожаными башмаками — калигами.

Обычный римский щит (скутум) имел полуцилиндрическую форму. У него была деревянная

основа, обтянутая кожей, по краям он был

201

окован листовым металлом. В центре щита находился железный умбон, представлявший собою

прямоугольный лист металла с выпуклостью посередине. За этой выпуклостью помещалась ручка,

которую легионер держал кистью левой руки. Таким образом, умбон был центром управления щитом и

вместе с тем представлял собой наиболее прочную часть его, приспособленную к тому, чтобы

выдержать сильный удар. В отличие от греческого гоплита, закрывавшегося щитом, который при

умелом сильном ударе сравнительно легко мог быть пробит в любом месте, римский щит имел

достаточно надежную центральную часть, что позволяло легионеру применять более эффективные

средства защиты: отражать удар противника, принимая удар на умбоп.

Наступательным оружием были метательные копья и меч. Метательное копье — пилум — было самым

характерным оружием римского легионера. Пилум имел своеобразную форму: половину длины его

занимал железный наконечник в виде узкого стержня, увенчанного небольшим острием. Довольно

короткое массивное деревянное древко имело в верхней части наплыв, который предохранял руку

легионера от ранения, а в нижней — острый вток, последним на худой конец можно было сражаться.

Пилум был довольно тяжелым, поэтому брошенный с небольшого расстояния он обладал значительной

пробойной силой и легко мог поразить неприятеля, пробив щит последнего. Второй особенностью

пилума было следующее. Вонзившийся в щит, но не задевший Прага, пилум прочно застревал в щите.

Благодаря значительной тяжести деревянного древка, сравнительно тонкий, незакаленный железный

наконечник загибался наподобие крючка, что препятствовало его извлечению. Перерубить застрявший

пилум мечом неприятель не мог, ибо ближайшая к щиту часть пилума была металлической. Сражаться

щитом, в котором засел пилум, было крайне неудобно, а двигаться навстречу врагам совершенно

невозможно, поэтому приходилось бросать щит. Значительная часть противников, с которыми

приходилось сражаться римлянам, не имели иного оборонительного оружия, кроме щитов. Бросив щит,

они оказывались совершенно неприкрытыми от ударов римлян. В основном пилум предназначался для

метания в неприятеля на расстоянии нескольких десятков шагов. Но пилумом можно было

пользоваться и в рукопашном бою. При этом, как было отмечено, пилум хорошо закрывал кисть руки

легионера. Если же железный наконечник пилума изгибался в бою, то можно было нанести удар

острым втоком в нижней части копья.

Основным оружием рукопашного боя у римляп был меч. Первоначально римляне применяли рубящий

тупоконечный меч, совершенно не приспособленный к колющему удару. Битва при Каннах,

происшедшая в 216 г. до п. э., показала римлянам преимущество испанского остроконечного меча,

применявшегося солдатами карфагенского полководца Ганнибала. После этого остроконечный меч

был введен в римской армии. Этот меч — глядиус, применявшийся римскими легионерами с конца III

в. до н. э., имел массивное обоюдоострое широкое лезвие, заостренный конец и длинный эфес со

специальными выемками для пальцев. Благодаря значительному весу такой меч позволял нанести силь-

ный рубящий удар, но главным образом он был приспособлен для колю-

-202

Надгробие римского легионера

Надгробие римского всадника

,

щего удара. Римским легионерам, которые шли сомкнутым строем против неприятелей, нередко

приходилось в рукопашной схватке биться в тесноте, в силу чего колющий удар был гораздо

действительнее рубящего. Колющий удар наносится значительно быстрее, ибо он не требует замаха и

от него поэтому гораздо труднее уберечься. При колющем ударе воин не открывает свой правый бок,

что неизбежно при рубке. Все это^ давало значительный перевес римлянам, широко применявшим

колющий удар, Б войнах с врагами, особенно с северными соседями, которые применяли только

рубящий удар. У римских легионеров имелся еще кинжал — пугио, который был не основным, а

подсобным оружием.

В римских вспомогательных войсках широко употреблялось оружие иных типов. К нему

принадлежали гаста — копье с длинным деревянным древком и сравнительно коротким листовидным

наконечником. В коннице применялся особый меч спафа. Спафа представляла собой длинный

остроконечный, довольно узкий и сравнительно легкий двухлезвийный меч,

203

в равной мере приспособленный для колющего и рубящего удара. Спафой особенно удобно было

рубить с коня. В период поздней империи, когда римская армия комплектовалась не из италиков, а

провинциалов, спафа проникла в пехоту.

Среди легковооруженных были лучники, метатели дротиков, пращники. Последние метали в

неприятелей свиндовые пули, сравнительно небольшие по размеру (величиной с грецкий орех),

большей частью имевшие овальную форму. На этих пулях нередко изображались различные

эмблемы, писались имена полководцев. Встречались насмешливые слова или фразы, обращенные

к неприятелю, например: «вале» — «будь здоров», а иногда и казарменные ругательства.

Римская армия имела 'более строгую организацию, чем греческая, что позволяло ей выполнять

более сложные маневры. Это облегчалось знаменами и военными значками, по которым

различались римские части.

Римские знамена и значки были трех типов: аквиля, сигнум и век-силлюм. Знаменем легиона

служило изваяние орла на тяжелом деревянном древке. Такое знамя называли орлом, по-латыни —

аквиля. Манипулы и когорты имели значок сигнум: над длинным древком водружалось

изображение раскрытой кисти руки или же животного, под ним — дощечка с кратким

наименованием части, к которой оно принадлежало. Ниже помещались круглые бляхи-фалары.

Вексиллюм представлял собой небольшое знамя, обычно служившее штандартом конницы. К

древку подвешивалась небольшая горизонтально расположенная планочка, к которой

прикреплялось полотнище с тем или иным изображением. Выделявшиеся из больших

подразделений части особого назначения обычно в качестве знамени имели вексиллюм и поэтому

именовались вексилляциями. Прекрасно сохранившийся образец римского вексиллюма,

найденный в Египте, хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С.

Пушкина в Москве. Это знамя представляет собой небольшое полотнище, окрашенное в

пурпуровый (лиловато-красный) цвет, на фоне которого золотисто-желтой краской написано

изображение богини победы — Виктории, стоящей на шаре. По всей видимости, это изображение

сделано по образцу позолоченной бронзовой статуэтки.

С отмечавшейся нами сложной системой организации римской армии связана система отдачи

приказаний посредством сигнальных труб и рогов

т

а равно и наличие ординарцев.

Помимо полевых войск, римская армия располагала также инженерными частями и метательными

механизмами. У римлян были метательные механизмы тех же типов, что и в эллинистическом

мире. Это онагр и баллиста, бившие камнями, и катапульта, метавшая копья.

Военно-инженерные части сооружали и применяли различные осадные башни, а также навесы и

прикрытия различных типов, предохранявшие солдат при осадах от неприятельского обстрела.

Видное место в военно-инженерном деле занимало также сооружение мостов — понтонных и

свайных. Понтонные мосты наводились из лодок, соединенных деревянным настилом. Свайные

мосты имели рационально устроенную конструкцию. Большая роль строителей в римской армии

сказалась в том, что в Риме

204

Вексиллум из Египта с изображением богини победы Виктории

архитектор нередко вместе с тем был и военным инженером, так это с полной уверенностью

можно сказать о Витрувии, жившем в I в. до н. э., и Аполлодоре Дамасском, жившем во второй

половине I в. и в первых десятилетиях II в. н. э.

Значительное развитие получило в Риме и саперное дело. Римскими войсками нередко

осуществлялись грандиозные работы по сооружению рвов, валов и иных насыпей.