Блаватский В.Д. (ред.) Античная цивилизация

Подождите немного. Документ загружается.

считает пшеницу самым плодородным из расте-

11 Античная цивилизация

161

ний. Однако в различных частях империи урожай ее не был одинаков. По сообщению Варрона, в

Италии средним урожаем считался сам 10, хотя Колумелла не мог припомнить, чтоб в Италии

получали больше, чем сам 4. Плиний утверждал также, что урожай сам 100 давали равнины

Сицилии, Бетика (Юго-Восточная Испания) и Египет.

У римлян преобладала двухпольная система земледелия, хотя применялось и трехполье с

соответствующей сменой культур. Лишь наиболее истощенную землю оставляли под паром на

третий год. В некоторых же случаях использовали землю дольше, восстанавливая качество почвы

правильным севооборотом. Так, например, Плиний предлагал после ячменя сеять просо, затем

репу и после опять ячмень или пшеницу. Или же сеять два раза хлебные культуры, а на третий год

бобовые. Особенно много уделяли внимания удобрению полей. Уже в начале II в. до н. э. Катону

было хорошо известно значение навоза, бобовых растений и золы для улучшения качества почвы.

А через 200 лет после него вопрос об удобрениях полей был поставлен на научную основу.

Удобрения были расклассифицированы по значению, составлены нормы вывоза навоза. Согласно

им, на каждые четверть га ровного поля надо было вывозить около 18 возов, а на холм — 24 воза

удобрений. Была разработана новая система хранения навоза в зацементированных ямах, где

сохраняется влага. По поводу зеленых удобрений единого мнения не существовало. Все римские

агрономы признавали значение лупина, который запахивали, не скашивая.

В период римской империи были известны способы искусственного создания почвенного слоя.

Если земля была излишне песчаной, на нее вывозили жирную глину, а если слишком плотной и

глинистой, то привозили песок. Умели также приготовлять компост для удобрения. Колумелла

советовал собирать листья, перегной и смешивать их с дворовым мусором или сваливать в яму для

навоза золу и содержимое клоак, стебли сорняков и всякий сор. Если во времена Катона, хотя и

знали удобрения, считали все же основой хорошего урожая пахоту, то через 300 лет хозяин

сельского поместья прекрасно понимал, что только систематическое удобрение земли позволит

получать устойчивые урожаи.

После того, как удобрения были вывезены на поля, начиналась пахота. Обычно применяли

двукратную вспашку, но для жирной почвы рекомендовалось проводить вспахивание трижды. При

этом для разных злаков требовалась различная рыхлость почвы. При вспахивании земли ралом

или примитивным плугом без отвалов и для того, чтоЬы земля откидывалась в одну сторону,

приходилось рал держать наклонно, меняя соответственно наклон, когда пахарь шел сначала в

одном, затем в противоположном направлении. Это требовало от пахаря большой физической

силы. При этом пахарю при первичной вспашке приходилось дважды проходить по одной и той

же борозде, первый раз подрезая и отваливая дерновый пласт, а второй, чтобы глубоко разрыхлить

землю. При второй вспашке пахарь вел борозды в перпендикулярном направлении. Единых норм

глубины вспашки не существовало, так как она зависела от качества почв. В Италии обычно

пахали на глубину до 22 см. В этом мнения римских агрономов расходились: одни советовали

пахать глубже, другие — мельче.

162

Для пахоты применяли рало, аналогичное греческому. Одним:'.в*'Италии существовало и орудие

другого типа, напоминающее соху. 0но'>йМвл© железный наральник, который с помощью колец

можно:.было передвигать. Такое рало позволяло глубоко рыхлить землю и было очень удоб^ но

для тяжелых почв Этрурии, требовавших глубокой обработки. 'Расположение рабочей части

орудия под углом к почве позволяло легко обходить препятствие, применять его на каменистых,

жестких, имеющих пни и корни землях.

Наряду с ралом в Италии существовали и плуги, которые могли разворачивать землю. Массивный

полоз такого плуга был прикреплен к прямому дышлу болтом. В I в. уже существовал другой,

более усоверг шенствованный плуг, упоминаемый Плинием Старшим, с колесами, резцом и

отвальными досками. Передок с колесами сделал плуг более продуктивным. Он стал устойчивее и

позволял регулировать глубину вспашки; резец, прикрепленный к дышлу, разрезал пласт земли

вертикально, доски на полозе выполняли роль отвала, переворачивая подрезанные пласты земли.

В это же время появляются подвижные скрепления дышла с ярмом, позволявшие при вспахивании

маневрировать, избегая корней, камней и т. д., и новая форма лемеха. Плиний указывает, что

передок с колесами и широкий лопатообразный лемех впервые появились на севере Италии.

Возможно, что с завоеванием новых территорий и с воз-, можностью увеличить посевные

площади за счет освоения целинных земель и обработки твердых земель появилась острая

необходимость в HOROM пахотном орудии. Этот усовершенствованный тип плуга продолжал

существовать вместе с примитивными ралами не только в период римской империи, но и в эпоху

средневековья. После вспахивания землю боронили. Для этого применяли зубчатую борону в виде

доски, утыканной гвоздями или деревянными колышками.

Рало бег полоза. Бронзовая статуэтка VI в, до н. э, Этрурия

11*

163

Вызревший хлеб убирали с полей различными способами: жали хлеб вместе со стеблями и вязали

снопы или срезали только колосья, собирая их в корзины. Плиний пишет, что в тех районах, где

соломой крыли дома, старались ее срезать у самой земли или даже выдирали с корнями. В других

местах срывали одни колосья или колосья с половиной стебля. Б таких случаях оставшуюся на

поле солому либо скашивали позже, либо сжигали вместе с сорняками. Срезанная вместе с

колосьями солома после молотьбы шла на корм или на подстилку скоту. Жали обычно серпами и,

чтобы не испортить солому при молотьбе, жнецам приходилось срезать ее дважды: сначала у

основания, а затем, пройдя некоторое расстояние, возвращаться и отрезать колосья, которые

собирали в корзины., За день жнец мог сжать хлеб с участка около 0,25 га.

Серпы, употреблявшиеся для жатвы, были железными и по форме напоминали современные.

Кроме обычных серпов, существовали крупные серповидные орудия с отогнутыми концами.

Колумелла называл их «серп с кольцом». В Галлии для обрывания колосьев употребляли кривую

палочку с железной пилкой на конце или «ручной гребень».

В, I в. н. э. на крупных латифундиях в Галлии появились уже и механические приспособления для

жатвы. Там на больших поливных площадях труд жнецов заменила примитивная жатка —

двухколесный ящик, на передней стороне которого была планка с зубьями. Зубья захватывали и

отрывали колосья, сыпавшиеся в ящик. Сзади были две оглобли, к которым привязывали смирного

вола, повернутого головой к ящику. Вол толкал поставленный перед ним ящик, а доску с зубьями

можно было передвигать выше или ниже в зависимости от высоты колосьев.

Сжатые жнецами или жатками колосья привозили на ток, где их молотили, либо гоняя по ним

скот, либо орудиями. На римских монетах начала I в. до н. э. имеются изображения корзины и

орудия, очень напоминающего цеп. Кроме того, в качестве «молотилок» пользовались трибулами,

представляющими несколько сбитых досок, у которых на одной стороне укреплены

острореберные камни. Сверху на трибулы клали груз и волочили их по току, выбивая из колосьев

зерна. Для перемола зерна римляне пользовались усовершенствованными ручными мельницами.

Неподвижный нижний жернов был конусовидной формы, а надевавшийся на него верхний

расширялся книзу и кверху в виде воронки, в которую насыпали зерно. Такие жернова обычно

вращали ослы. Римляне были знакомы и с водяной мельницей. Судя по ее описанию у Вит-рувия,

большое лопатчатое колесо, приводимое в движение водой через посредство двух поставленных

под углом зубчатых колес, вращало жернова.

Наряду с хлебными злаками римляне обращали большое внимание на развитие виноградарства.

Различные области древнего мира культивировали свои сорта винограда, которые давали вина,

различающиеся по вкусу. Плиний писал, что существует более 400 сортов винограда. Колумелла

обращает внимание на то, что при перенесении какого-либо из сортов винограда в другую область

зачастую изменяются и его свойства, и его название. Римские виноградари достигли большого

искусства в разведе-

164

нии различных сортов винограда, хорошо зная, для каких почв и климатических условий пригоден

тот или иной сорт. Они научились культивировать и новые сорта, вывезенные из отдаленных

стран. А для того, чтобы гарантировать себе ежегодные урожаи, они сажали на своих участках

различные сорта винограда. Виноград разводили главным образом для получения вина, хотя его

также продавали в гроздьях и сушили. В виноградарстве, как и в других областях сельского

хозяйства, римляне не только заимствовали опыт греческих садоводов, но и передали его другим

завоеванным ими народам. Им же принадлежит заслуга обобщения опыта и тех и других, что и

дает нам возможность составить представление о высоком уровне культуры виноградарства. В

римской агрономической литературе мы встречаем упоминание о различных способах посадки

винограда: в ямы, канавы, с применением дренажей и на сплошь перекопанном поле. Известны

были и разные способы размножения виноградной лозы: отводками, черенками и прививками, а

также выращивания лозы: длинной лозы — около деревьев, являвшихся опорами, короткой —

кустами, рассаженными в шахматном порядке. Иногда к лозе ставили специальные подпорки из

одного кола или из нескольких пересекающихся кольев. Уход за виноградниками требовал

искусства, этим занимался опытный раб-виноградарь. Колумелла, ратуя за возрождение

виноградников в Италии, приводит как пример высокой урожайности винограда одно из своих

поместий, где с одного югера, т. е. примерно с

!

/4 га, было получено в первый же год

плодоношения сто амфор или около 2600 литров вина. А наиболее высокий урожай давали

виноградники в имении Сенеки, где с той же площади получали около 4200 литров. Собрав

виноград, приступали к изготовлению вина. Давили

Изображение серпов на надгробии

I в. Н. 3.

165

виноград ногами на специальных площадках, собирая сок в цистерны. Затем оставшуюся гущу

отжимали. Выдавливание винограда происходило рычажным прессом — большим

горизонтальным деревянным брусом длиной 6—9 м, один конец которого закреплялся в щели

вертикальной деревянной стойки» другой конец притягивался книзу с помощью груза или иным

способом.

, В сельской усадьбе вблизи Помпеи находилась винодельня с двумя давильными площадками, на

каждой из них имелся: свой давильный пресс. Виноградный сок, задерживаемый вертикальными

стенками, по сливам направлялся во вкопанные в землю сосуды, а по свинцовой трубе,

проложенной под землей, его можно было направить в специальную цистерну.

В I в. до н. э., согласно Плинию, давильный пресс был усовершенствован. Тяжелый и громоздкий

горизонтальный ворот с рычагами заменили винтом. Плиний называет винтовой пресс греческим.

В нем давящий горизонтальный брус был соединен с вертикальным стержнем, имевшим винтовую

нарезку.

Культура оливковых деревьев пришла в Италию из Греции. Римляне разводили различные сорта

оливы. Плоды некоторых сортов рвали для еды, другие шли под пресс для получения масла.

Масляный отстой, оставшийся после выжимки, имел широкое употребление в хозяйстве.

Приготовление масла из оливок было широко распространено в различных частях римской

империи.

Больших успехов достигли римляне и в садоводстве. У них был разнообразный садовый

инвентарь: различные виды лопат и заступов, мотыги с двумя, тремя и четырьмя зубьями, ножи

для работы в саду и на винограднике, топоры, которые употребляли для рыхления земли,

разбивания комков, обрубания корней, и т. д.

Римляне не только умели хорошо ухаживать за садами, но и выводили новые породы деревьев,

культивируя дикие растения и акклимати-

I ее

зируя растения, привезенные из далеких стран. Они прививали деревья, применяя тот же способ

прививки, что и современные садоводы. Успехи садоводов были так поразительны, что молва

приписывала им фантастические результаты, а именно: бесплодные платаны якобы приносили

крупные яблоки и груши, бук, каштаны, ясень — груши, терн — сливы; к платану и дубу,

считалось, можно привить все. Это утверждение противоречило мнению Феофраста о том, что

прививка может быть успешной лишь при родстве растений. Все же, несмотря на некоторые про-

тиворечия у древних авторов, из их работ ясно видны значительные успехи, которых добились

садоводы-экспериментаторы. Римские садоводы выводили новые сорта деревьев не только с

помощью прививок, но и посредством обрезки. Римляне сумели культивировать у себя и некото-

рые деревья, привезенные из далеких заморских стран, как, например, ель, кипарис или

персиковое дерево. Садовники того времени умели даже пересаживать совсем взрослые деревья.

Искусство садоводства выражалось и в разнообразии сортов различных фруктов. Были известны

54 сорта груш и 27 сортов яблок, которые отличались своим внешним видом, вкусовыми

качествами, сроками созревания и способностью выносить длительное хранение.

Кроме различных сортов яблок, груш и вишен, италийские садоводы выращивали в своих садах

винные ягоды, сливы, персики, айву, гранаты, шелковицу, миндаль, орехи, киму и рябину.

В огородничестве римляне также достигли больших успехов. Овощи были обязательны в пище

древнего италийца. Лук, капуста, чеснок, репа, брюква, порей, редька, укроп были, вероятно, у

каждого земледельца. Правда, существовали овощи, специально выращиваемые для стола богачей,

как, например, особый сорт спаржи или очень крупной капусты. Но в целом огородничество в

хозяйстве среднего земледельца никогда не занимало ведущего положения.

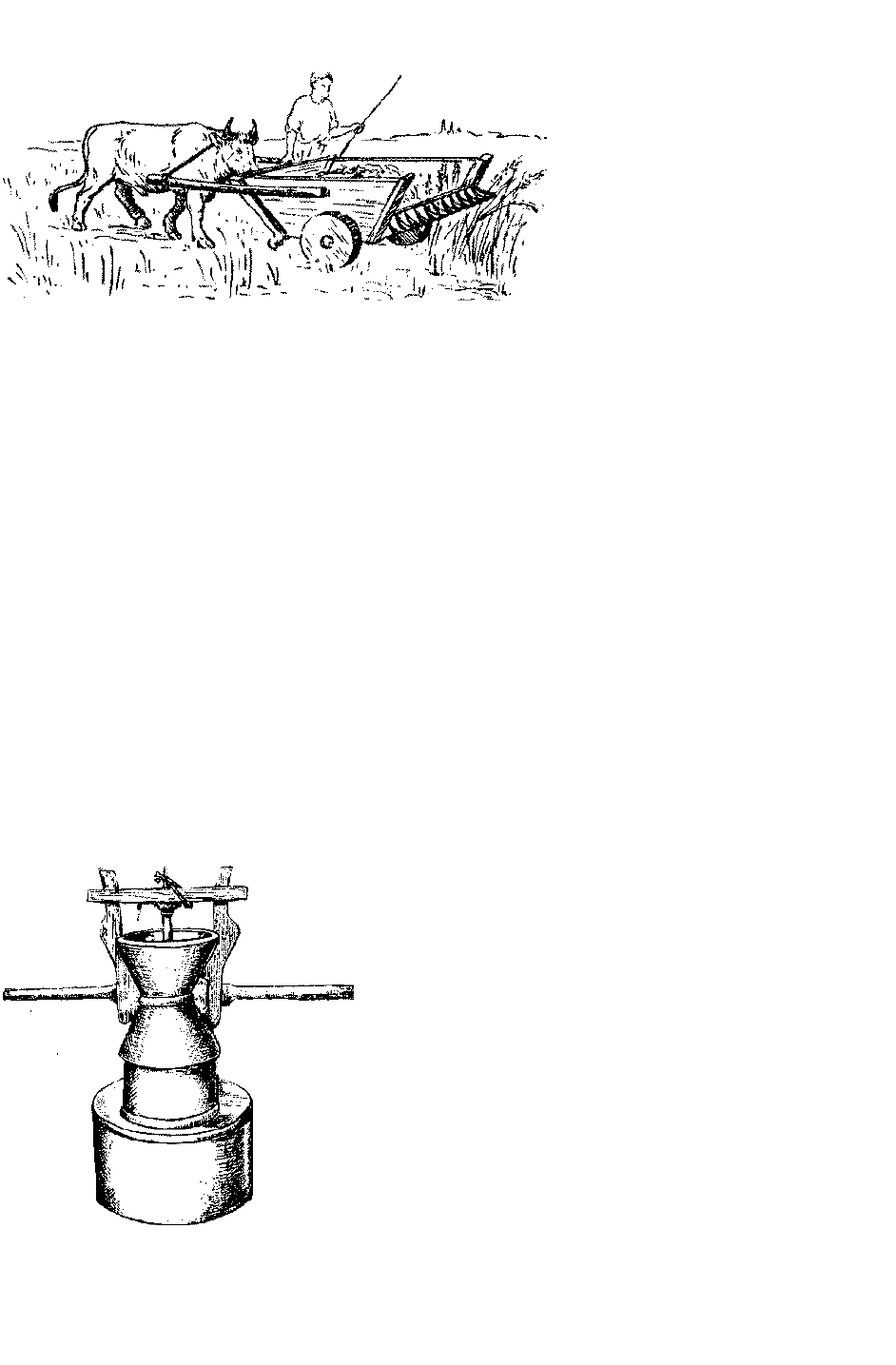

Реконструкция галльской жатки

Римская мельница

'167

Говоря о сельском хозяйстве Римской империи, нельзя представлять его одинаковым для всех ее

частей. Для этого огромного государства характерно наличие сельскохозяйственной

специализации отдельных провинций и районов. Так, например, после включения в состав

империи Сирии в ее северных малоплодородных районах начали разводить оливы, и производство

оливкового масла стало тут основным занятием населения. Очень большие оливковые плантации

были также в Италии и Греции, тогда как в большей части Галлии, в Германии и в Дунайских

провинциях олива не росла. Зато Галлия, Сицилия и Африканские провинции давали прекрасные

урожаи зерновых и являлись житницей Римской империи — поставщиками зерна для войска и

римского населения. В Германии и Галлии было особенно развито скотоводство.

Для Африканских провинций характерно большое количество крупных земледельческих хозяйств

— салыусов, земли которых обрабатывали колоны. Кроме того, там имелись мелкие и средние

рабовладельческие виллы и небольшие крестьянские хозяйства. Крупные землевладельцы строили

роскошные виллы, украшенные красивыми мозаичными композициями, которые часто

воспроизводят сцены сельской жизни. На них мы видим изображения разных типов сельских

усадеб — от небольшой постройки с хозяйственным двором, птичником и виноградником среди

фруктовых деревьев до роскошной усадьбы с трехэтажными башнями и большим плодовым

садом. Некоторые мозаики рисуют сцены пахоты и посева, выдавливания ногами виноградного

сока, часто встречаются сельские пейзажи, картины рыбной ловли и охоты.

Для северных римских провинций Галлии и Германии особенно характерно сочетание мелких и

средних земельных владений ветеранов с крупными латифундиями. Раскопки, производившиеся в

прирейнских областях, открыли большое количество сельских вилл, принадлежащих ветеранам.

Земельный надел ветеранов был не очень большим. Участок простого ветерана составлял

примерно один квадратный километр. Наделы командиров были в 3—4 раза больше. Они

соответствовали размерам средних рабовладельческих поместий-вилл в Галлии. Дома, принад-

лежавшие владельцам усадеб, были двухэтажными с погребами, баней, жилыми комнатами,

амбарами, службами, помещениями для рабов. В некоторых районах, судя по величине амбаров и

хлебов, преобладало скотоводство, в других — хлебопашество, но в каждом именье были пред-

ставлены обе отрасли сельского хозяйства. В помещениях вилл находят большое количество

сельскохозяйственных орудий. Это свидетельствует о том, что землю обрабатывали рабы, которые

пользовались хозяйским инвентарем, а не колоны, у которых был свой сельскохозяйственный

инвентарь. Когда римляне вторглись в эти земли, там господствовала еще общинная

собственность на землю. Римляне принесли туда рабовладельческий способ производства, но

старые поселения продолжали существовать. Иногда они оказывались на землях крупных

императорских сальтусов, и жители этих сел были превращены в колонов.

Скотоводство и земледелие в сельском хозяйстве дополняли друг друга. Скот давал удобрение

полям. Волы были тягловой силой при обработке земли, овцы обеспечивали работников шерстью

для одежды, моло-

168

ком для приготовления сыра, свиньи давали мясо и т. д. В Италии существовало овцеводство

отгонное и стойловое, или приусадебное. Вар-рон рекомендует делать овчарню в виде вытянутого

прямоугольника, обращенного к югу одной из длинных сторон, на которой расположен вход. Он

говорит, что у некоторых землевладельцев имеются тысячные стада овец, и рекомендует иметь

одного пастуха на 80 простых овец. Иногда одному пастуху поручали 100 овец. В Италии был

широко распространен тип «косматой» овцы. Тарентские овцы были очень нежны и прихотливы.

Из их шерсти делали самые дорогие и красивые тоги. Этих овец называли «одетыми», т. е. на них

надевали специальные попоны, чтоб они не запачкали и не повредили своей драгоценной шерсти.

Овцы давали не только шерсть, но и мясо. Наряду с бараниной и птицей — любимой едой римлян

— была свинина. В хозяйствах, близких к городу, специально разводили поросят на продажу, не

выращивая их дома, тогда как в отдаленных от города районах содержали свиные стада в

несколько сотен голов, а в город поставляли свинину. Галлия особенно славилась своими

свиноводами; большие стада свиней были и в Северной Италии. Варрон пишет, что свинарь

приучает стадо по звуку трубы выходить из хлева и возвращаться из лесов.

Большую роль в хозяйстве играло разведение крупного рогатого скота. Средним стадом коров

Варрон считает стадо в 100 голов, при этом

на

60—70 коров держат двух быков. Варрон говорит

также о лошадях, упоминаются табуны в 50 кобылиц.

В хозяйстве широко применяли труд ослов, мулов и лошаков.

Большое значение в сельском хозяйстве играло птицеводство: разводили кур, голубей, павлинов и

дроздов. У отдельных хозяев было да 5 тыс. голубей. В I в. куроводы вывели новую породу кур,

скрещивая крупных греческих петухов с местной курицей. В птичьих дворах были специальные

отделения для гусей и уток, особенно выгодны были гуси, у которых ценилось не только мясо, но

и печень, которую вымачивали в молоке с медом. Использовался и гусиный пух, которым

набивали подушки.

Наряду с птицеводством выгодной статьей дохода в хозяйстве было устройство рыбных садков.

Варрон называл рыбными садками пруды с пресной или соленой водой, которые находились

около усадьбы и откуда рыба не могла уплыть. Рыбу вылавливали в реках или в море и пускали в

искусственные пруды. Иногда сеть искусственных водоемов была соединена с морем и в них

загоняли целые стаи морских рыб. Однако устройство водоемов, связанных с морем, стоило

дорого.

Еще одной статьей дохода в пригородном поместье являлись парки или, как их называли римляне,

«заячьи питомники». Позднее это было огороженное пространство возле усадьбы, где за

изгородью содержались лесные животные для охоты. К ним относятся дикий кабан, олень, заяц,

дикие овцы и козы. Там же находились пчелы, улитки, сони. Улиток для разведения привозили из

Иллирика, Африки и других мест и специально откармливали на продажу. Соней содержали

внутри специальных оград, выложенных изнутри гладкими камнями или оштукатурен-

169

яых. Для сонь вырывали пещерки, где они разводили детенышей, откармливали их желудями,

грецкими орехами и каштанами.

Много внимания римские агрономы уделяли вопросу разведения пчел. Вергилии считал, что

пчельник мог приносить такой же доход, как и виноградник. Б некоторых хозяйствах

пчеловодство велось на научной основе. Так, например, выводили новые сорта пчел, перевозя их

из разных частей империи и скрещивая с местными.

Охота и рыболовство в I в. н. э. стали частью сельскохозяйственных занятий. На диких зверей

охотились внутри ограды своих, усадеб. Одновременно, конечно, охота, как и рыболовство,

оставались видами промыслов, которыми занималось сельское население вне усадеб.

Охотились с помощью сетей и капканов. Рыли ямы, убивали зверей копьями, стрелами и пращами.

Рыбный промысел в период империи приобрел особенно большое значение. Рыбу ловили в морях

и реках. Ее вытаскивали сетями, удочками, плетеными ершами. Рыбу солили в многочисленных

рыбозасолочных цистернах, сушили, готовили из нее различные блюда и делали острый рыбный

соус — гарум.

Одним из видов промыслов являлась добыча соли. Широко распространена была добыча

натуральной соли из высыхающих летом соляных озер, но римляне умели добывать соль

выпариванием. Так, в Западной Италии морская вода проникала через отлого вырезанные в земле'

каналы и по маленьким желобкам поступала в многочисленные резервуары. При наступлении

тепла закрывали шлюзы и преграждали доступ в резервуары воде. Вода под лучами солнца

испарялась, и соль затвердевала.

Глава XI • РЕМЕСЛО

Первоначально в Риме ремеслом занимались многие плебеи среднего достатка. Ремесленник

обычно работал в мастерской или наблюдал за ее работой и участвовал в сбыте изделий. Мастер-

ские были небольшими, и количество подсобной рабской силы в них было ограничено.

Более широко применялся рабский труд в рудниках и на тяжелых работах, связанных с

общественным строительством, например храмов, или грандиозной «клоака максима» —

подземного водостока, служившего для сбора почвенных вод.

С ростом рабовладения в Риме дешевый рабский труд постепенно начал вытеснять труд

свободного производителя.

Со II в. до н. э. количество рабов в Риме сильно возросло и рабский труд широко внедрился во все

отрасли ремесленного производства. Наряду с мелкими мастерскими возникают более крупные, в

которых в основном трудились рабы и не только на подсобных, но и на более сложных работах.

Владельцами мастерских преимущественно были вольноотпущенники. Чаще это были люди

среднего достатка, которые сами не участвовали в процессе труда. Наиболее успевающие из них

достигали довольно высокого общественного положения. Владельцем мастерской мог стать и раб,

плативший своему хозяину оброк.

Римский гражданин относился с презрением к ремеслу. Но многие из состоятельных граждан

получали плату за аренду домов, помещений, участков земли, рудников, озер, пригодных для

промыслов.

В поздний период империи разложение рабовладельческих отношений привело к преобладанию в

производстве свободных ремесленников, которые, однако, были прикреплены к своей профессии.

В силу закона профессия ремесленника стала из только обязательной, но и наследственной.

Ремесленники объединялись в различные коллегии; созданные в VI в. до н. э., они были

профессиональными объединениями свободных ремесленников. Эти объединения ремесленников

по признаку профессий не касались производственных интересов, они ограничивались общими

культами. Со временем в профессиональные объединения стали входить ремесленники узких

специальностей и прием в эти коллегии стал более ограниченным.

В позднее республиканское и ранпее императорское время, когда в руках отдельных богатых

фамилий сосредоточивалось огромное количе-

171

ство рабов, появились домашние коллегии, куда входили люди различных профессий как из числа

рабов, так и вольноотпущенников. Члены этих коллегий пользовались рядом преимуществ: они

участвовали в домашних празднествах, религиозных: обрядах, трапезах, и каждый член коллегии,

в том числе и раб, мог рассчитывать на погребение в фамильном склепе — колумбарии. Эти

коллегии широко вошли в быт. Их появление было желательным и для высших кругов

рабовладельческой знати: оно способствовало укреплению системы подчинения зависимых

людей.

Во II—III вв. н. э. особенно широко были распространены коллегии «малых людей». В такие

коллегии входили люди разных профессий, с небольшим достатком, позволявшим каждому члену

объединения делать необходимые взносы. Членами коллегии «малых людей» были в основном

вольноотпущенники из низких слоев, а также плебеи и рабы-ремесленники.

Руководящая роль в этих коллегиях принадлежала их патронам и другим лицам, занимавшим

почетные должности. Ими были богатые вольноотпущенники и представители рабовладельческой

знати. Почетной должности магистра мог добиться и раб. Но по существу высшие слои коллегий

«малых людей» были обособлены от массы рядовых членов.

Коллегии «малых людей» были удобной формой муниципального устройства до тех пор, пока в

период поздней империи разложение рабовладельческих отношений не привело к появлению

новых форм общественной организации ремесленного населения. В это время законодательным

порядком коллегии становятся непосредственным орудием закрепощения низших городских слоев

общества.

Добыча и обработка металла были известны в древней Италии в самый ранний период истории

государственных образований. Особенно высоко развились они в Этрурии, где бронзолитейное

дело и обработка драгоценных металлов достигли чрезвычайно высокого уровня.

Сама Италия не богата ископаемыми металлами, но значительные залежи железной руды

находились на острове Эфалия в Тирренском море.

Способ выплавки и обработки железа был таким же, как и в Греции. «Кузнецы перековывают

куски металла отчасти на оружие, отчасти на кирки и серпы и прочие искусно приготовленные

ими орудия»,— говорит один древний историк.

С развитием рабовладения в Риме металлургия достигла наиболее высокого уровня. Этому

способствовали завоевание новых территорий, богатых залежами металла, и большой приток

рабочей силы.

Особое значение в развитии римской металлургии имели испанские рудники. Испания богата

ископаемыми. Нигде на земле, говорит Стра-бон, не находится столько золота, серебра, меди и

железа в естественном состоянии.

О добыче золота в Испании Плиний говорил, что Астурия, Галеция и Лузитания ежегодно дают 20

000 фунтов золота, большую часть которого, однако, производит Астурия, и ни одна страна света

не изобиловала золотом в течение столь многих столетий, как она.

1.72

Предварительная разведка ограничивалась снятием верхнего пласта земли и тщательного

изучения содержания в нем признаков металла.

Устройство рудников было в основном таким же, как в Греции^ в Лаврийских рудниках, но в

римских рудниках Испании имелись некоторые технические улучшения. Штреки делались

несколько шире, чаще применялись деревянные крепления и механические приспособления для

подъема руды из шахты и, что особенно существенно, применялись водоотливные механизмы,

устройство которых было основано на применении Архимедова винта. Водоотливный винт

вращали один или два раба, которые, держась руками за горизонтальный брус, переступали на

лопасти винта. Такой механизм позволял не только откачивать излишек воды в штольнях, но и

отводить подземные потоки, осушая проходы для выборки породы.

О Галеции известно, что серебра в ней нет, а золота много. Добывали золото не в рудниках, а

открытым способом, используя силу стремительных горных потоков, которые, подмывая берега,

разрушают горные породы и отламывают большие глыбы, полные золотого песку. Занимающиеся

добыванием золота люди собирают эти камни и разламывают глыбы, насыщенные золотым

песком. После этого они промывают землю и полученное золото плавят в горнах.

О другом способе добычи золота подробно рассказывает Плиний, который говорит, что этот

способ «превосходит работы самих гигантов. По этому способу при свете ламп подрывают горы, и

в них на большом расстоянии устраивают штольни... Во избежание обвалов во многих местах

ставят своды, поддерживающие гору. Встречающиеся твердые скалы преодолевают огнем и

кислотами, или же чаще прорубают, так как от жары и дыма задыхаются рабочие; случается, что

отсекают куски весом в 150 фунтов. Рабочие день и ночь на плечах выносят эти куски и; в темноте

передают их друг другу. Свет видят только те, которые работают в верхних рядах... По окончании

работ столбы сводов подрубаются начиная с внутренних. Гора начинает проваливаться, и только

сторож на ее вершине замечает это. Сторож криком и знаками вызывает рабочих и в то же время

сам сбегает с горы. Осевшая гора падает с таким треском, который человеку трудно даже себе и

представить. Победители среди невообразимого шума и ветра смотрят на руины природы. Но

золота еще нет. Ибо когда рыли, то еще не знали, найдут ли его...»

Далее Плиний рассказывает, что развал горы размывают потоками воды из горных рек, для чего

устраивают водопроводы через скалы и камни иногда на большое расстояние. Размытая земля

стекает по желобам, а золото оседает в этих желобах на уступах из шероховатого тер-новика.

У Плиния имеются сведения и о выплавке золота. «Вырытое из земли толчется, промывается,

обжигается и превращается в порошок. Остающийся осадок выбрасывается из плавильни,

толчется и вторично расплавляется. Плавильники делаются из белой глиноподобной породы зем-

ли, так как никакая другая земля не может устоять перед напором воздуха, огня и раскаленного

металла».

173

Техника обработки различных металлов у римлян не претерпела существенных изменений по

сравнению с техникой, известной грекам. Можно говорить лишь о более широком применении

некоторых отраслей производства, распространенных уже в эллинистическое время.

Это особенно относится к применению техники золочения серебряных и медпых предметов путем

амальгамирования. Эта техника нашла большое применение в позднее республиканское и раннее

императорское время, когда роскошь проникла в быт богатых слоев рабовладельцев и стали в

большом количестве употребляться дорогая серебряная посуда и многочисленные бытовые

серебряные изделия.

При обработке металлов часто применялся токарный станок, прообразом которого послужил

давно известный токарный станок для обработки дерева.

Римские мастера умели изготовлять сталь, в особенности славилась испанская сталь, но жидкой

выплавки железа римляне не применяли, хотя у них были наблюдения о превращении железа в

жидкое состояние. «Железо,— говорит Плиний,— при плавлении делается жидким и после этого

ломается подобно губке».

Некоторые технические улучшения произошли и в кузнечном деле: было усовершенствовано

устройство кузнечных мехов, изобретена гвоздильная доска, которой пользовались наряду со

старой техникой ковки гвоздей. Шире пользовались слесарной техникой.

Железные изделия стали разнообразнее. Но в общем, на протяжении всего времени развития

римской металлургии она оставалась на сравнительно низком уровне, довольно быстро

развивалось лишь производство предметов роскоши и искусства.

Труд в мастерских был расчленен на многие специализированные процессы, выполнявшиеся

разными людьми. Узкая специализация и расчленение труда в ремесле сохранились вплоть до

позднего античного времени. В IV—V вв. н. э. в мастерской серебряных дел даже маленькие

серебряные сосудики изготовлялись многими людьми.

Керамические изделия имели самое широкое применение во всем Средиземноморье, и римская

культура унаследовала многие традиции, издавна существовавшие в самой Италии, но особенно

развитые в Греции и в странах эллинистического Востока. Для изготовления посуды применялся

ручной гончарный круг. Устройство гончарных обжигательных печей по существу не изменилось,

по печи для выпуска массовой продукции часто достигали значительно больших размеров и до-

пускали более высокий обжиг керамики. Широко применялись известные уже ранее приемы

изготовления рельефной керамики при помощи форм и штампов.

Повсеместное распространение получило производство краснолаковой рельефной керамики. Она

заменила собой расписную и черполаковую греческую посуду.

Одним из самых крупных центров, изготовлявших рельефную красно-лаковую посуду, был

Аррециум в Италии. В окрестностях этого города обнаружено около двух десятков керамических

мастерских с остатками их продукции. Арретинские мастера достигли совершенства в изготовле-

174

нии красной глазури, имеющей ровную окраску и блестящую поверхность, напоминающую блеск

сургуча. Сосуды украшены рельефным орнаментом и фигурными изображениями,

расположенными обычно горизонтальными поясами.

Способ изготовления краснолаковой керамики был перенесен из Италии в западные римские

провинции. В I и II вв. н. э. особенно процветали мастерские Галлии. Производство краснолаковой

посуды было не менее широким и в восточных римских провинциях, преимущественно в

малоазийских центрах — Пергаме и на Самосе. Ее формы и орнаментация были близко связаны с

эллинистическими греческими традициями. Красная глазурь не имеет ни плотности, ни блеска

италийской.

Самая значительная область римского гончарного ремесла связана с производством строительных

материалов: кирпича, черепицы, керамических труб для обогревания стен и полов и других

изделий. Для формовки разнообразных строительных материалов употреблялись деревянные

формы.

Обожженпый кирпич впервые у римлян стал одним из строительных материалов. Его употребляли

для сооружения не только жилых домов и больших общественных зданий, но и грандиозных

оборонительных стен и башен, подземных каналов и виадуков, которые часто достигали большой

протяженности.

Такие сооружения требовали большого количества строительного материала. Потребовалась

особая организация этого производства. Работы выполнялись не только в обычных эргастериях

рабами и ремесленниками^ но в значительной части силами солдат. Об этом свидетельствуют

штемпеля на кирпичах и на черепице с обозначением номера и наименования легиона.

Римский обожженный кирпич сравнительно плоский и обычно имеет квадратную форму.

Применялись кирпичи половинного размера, имеющие треугольную форму. Размеры

строительных: кирпичей были различны в зависимости от их назначения.

В архитектуре римских терм (бань) применялись особые строительные материалы для устройства

обогревательной системы полов и стен, В горячем отделении терм устраивались гшюкаусты, пол

настилали поверх многочисленных, невысоких столбиков, сложенных обычно из кирпичей

квадратной или круглой формы. По подполью проходил горячий воздух.

С большой изобретательностью выполнены керамические приспособления, служившие для

обогревания стен.

Один из видов таких кирпичей имеет форму большой плиты, на одной плоскости которой по

углам расположены четыре налепа в виде выступов высотой 6—8 см. Из таких плит делали

облицовку стены, укладывая плиты на ребро таким образом, чтобы выступы были обращены во

внутреннюю часть стены. Благодаря выступам облицовка из плит оставалась па некотором

расстоянии от стены, оставляя пространство для циркуляции горячего воздуха, обогревающего

стены помещения.

175

Полые кирпичи или большие сосуды вкладывали в перекрытия сводов для облегчения

конструкции и улучшения акустики. Чрезвычайно легкие полые кирпичи, употреблявшиеся,

вероятно, тоже в кладке сводов, изготовлялись в Испании из особой глины. Такие кирпичи могли

плавать на воде.

В римском строительстве и в инженерной технике употреблялось большое количество гончарных

труб. Из них составляли подземные водопроводы, водостоки для крыш, применяли их в качестве

дымоходов и в отопительной системе.

В зависимости от назначения размеры и форма труб были различными. Для соединения отрезка

труб их концы делали разных диаметров: выходной конец оканчивался узкой муфтой, которая

вставлялась в широкое отверстие смежной трубы. Места стыков обмазывали известковым

раствором.

Большое разнообразие керамических строительных материалов у римлян было связано с

потребностями инженерной техники, гражданского и военного строительства. Расцвет этой

области гончарного ремесла, однако, почти не затронул производства кровельной черепицы. По

сравнению с греческой черепицей римская выглядит скромно, формы ее однообразны,

художественная орнаментация в основном исчезла, сохранившись отчасти в Восточных

провинциях. *

Примером обычного типа римской черепицы может служить черепица из завала кровли,

найденного в Геркулануме. Здесь сохранились два рухнувших ската крыши, состоящие из плоских

и полукруглых в сечении черепиц.

Когда римляне в I в. до н. э. проникли на Ближний Восток, они застали здесь развитое

стеклоделие. Местные мастера делали драгоценные двухцветные сосуды, поверхность которых

покрывали резными изображениями, напоминающими резные камеи. Они изготовляли стеклян-

ную посуду, покрытую позолотой и украшенную гравировкой, а также тончайшие мозаичные

предметы из многоцветных стеклянных нитей. Пучки этих нитей, рассеченные поперечно на

многочисленные пластинки, сохраняли на каждой пластинке изображение цветка. Из таких

пластинок при помощи формы мастер создавал пестрые мозаичные сосуды.

Все эти достижения были восприняты римлянами и использованы италийскими мастерами.

Но главное достижение римского стеклоделия пошло по другому пути, истоки которого тоже

связаны с Восточным Средиземноморьем.

В Сирии мастера-стеклоделы изобрели способ варки прозрачного, бесцветного стекла. В I в. до н.

э. была изобретена выдувная трубка. Применение ее открыло совершенно новые возможности

широкого изготовления относительно дешевой, массовой продукции стеклянных изделий.

Сирийские мастера уже в I в. н. э. перенесли свое искусство стеклоделия на почву Италии, а

оттуда производство дутого стекла распространилось во все западные провинции и продолжало

там развиваться до позднего античного времени.

Техника римского стеклоделия была разнообразной. Выдувание из трубки делалось с

применением форм и без них. Формы позволяли из-

176

Сирийский стеклянный сосуд конца II в. н. э.

готовлять дутые фигурные сосуды с рельефной орнаментацией, рельеф-пыми буквами и знаками.

Сосуды, сделанные способом простого выдувания, чрезвычайно разнообразны, и большинство из

них составляет наиболее массовую продукцию.

По мере развития стеклоделия усложнялись и приемы орнаментации сосудов: больше стали

применять шлифовку и гравировку, создавая сплошные узоры на поверхности сосудов, украшали

их накладными цветными нитями и нанаями из темного стекла.

Изобретение прозрачного бесцветного стекла связано еще с одним большим достижением

римского ремесла — с изготовлением оконных стекол.