Блаватский В.Д. (ред.) Античная цивилизация

Подождите немного. Документ загружается.

ностью продаваемых на рынке товаров, а также разбор возможных ссор и иных конфликтов.

Государство, как правило, не вмешивалось в розничную рыночную торговлю, хотя в некоторых

случаях могло устанавливать определенные правила продажи того или иного товара и даже

определять максимальные цены на товары первой необходимости. Философ Платон в своих

«Законах» считает нужным запретить продавцам безудержное восхваление своего товара и

изменение раз объявленной цены на товар.

Строго следили городские власти за правильностью мер и весов на рынке. Это тоже входило в

обязанности агораномов, а иногда для этого избирались особые магистраты — метрономы. В

разных государствах применялись различные системы мер, одно и то же название в разных

городах прилагалось к несколько отличающимся друг от друга весовым или мерным единицам.

Широко была распространена аттическая или евбейская система. Наиболее употребительной

рыночной весовой единицей была мина, делившаяся на 100 драхм. Аттическая мина равнялась 437

г., 60 мин составляли 1 талант — основную весовую единицу системы. Зерно и другие сыпучие

продукты измерялись не по весу, а по объему: самой маленькой единицей была котила —

немногим более V

4

л, а самой большой — медимн — 52,5 л. Для измерения жидкостей тоже

употреблялась котила, а наибольшей мерой служил метрет, равный 144 котилам, около 40 л.

Впрочем, во многих больших торговых центрах сосуды для перевозки и хранения жидкостей —

амфоры — выделывались стандартного, заранее известного объема, и партия товара, например

вина, хранившегося в таких амфорах, могла исчисляться просто по числу сосудов. Для измерения

длины и ширины, например при продаже ткани, пользовались мерами, примерно

соответствующими размерам отдельных частей человеческого тела. Самая маленькая единица

называлась дактиль {ширина пальца), она равнялась примерно 2 см; были единицы, равные

ширине ладони, длине ступни (фут), длине предплечья (локоть) и др. Четыре локтя составляли

одну оргию — размах рук взрослого человека, около 1,85 м. Сто оргий образовывали стадий —

самую большую единицу длины в греческой системе мер.

Гораздо большее значение, чем внутренняя торговля, для большинства греческих государств

имела торговля внешняя, почти исключительно морская. Греческие полисы были жизненно

заинтересованы в ее развитии. Население большинства греческих городов Эгейского бассейна не

могло обеспечить себя необходимыми средствами пропитания и нуждалось в постоянном подвозе

зернового хлеба и иных продуктов. Развитие производства, основанного на рабском труде,

требовало регулярного-притока рабской рабочей силы, получаемой главным образом с окраинных

варварских территорий. Развитие разнообразных ремесел во многих греческих центрах и рано

определившаяся специализация отдельных районов или городов в той или иной области

сельскохозяйственного или ремесленного производства нуждались, с одной стороны, в

расширении рынков сбыта производимой продукции, а с другой — в бесперебойном поступлении

сырья — леса, меди, железа, воска и пр. Недостаточность собственной продовольственной базы,

относительно высокая товарность

50

ремесленного производства и крайне ограниченные размеры древнегреческих государств

предопределяли заинтересованность во внешней торговле значительной части населения. В

результате всех этих обстоятельств внешняя морская торговля была одной из важнейших сторон

жизни античных полисов. Многие события политической, дипломатической и военной истории

греческих государств определялись их торговыми интересами.

Конечно, роль торговли в различных греческих государствах была неодинаковой. Торговля имела

особое значение в наиболее развитых в экономическом отношении полисах. В небольших городах

отсталых районов Греции — Этолии, Фессалии и других, особенно расположенных вдали от моря,

преобладало натуральное хозяйство и торговля большой роли

не играла.

Торговое мореходство греков в VIII—VI вв. до н. э. было довольно примитивным. Плавания

осуществлялись главным образом в наиболее благоприятный летний сезон, длившийся

несколько месяцев, и только при хорошей погоде. Поэт VIII в. до н. э. Гесиод предупреждает

о страшном риске весеннего морского путешествия, не говоря уже о совершенно невозможном

осеннем или зимнем плавании. Корабли в эту раннюю эпоху совершали лишь каботажные

плавания вдоль берегов или от острова к острову, не отваживаясь выходить в открытое море.

Но постепенно, к V—IV вв. до н. э., греческое мореплавание становится более активным,

мореходы научились преодолевать открытые морские пространства, ориентируясь по Солнцу

и звездам (компаса в древности не знали). Удлинился и период навигации, так что связи

различных городов греческого мира стали практически возможными в любое время. Основные

торговые пути греков пролегали по Эгейскому морю, связывая центры собственно Греции с

Малой Азией на востоке и с Фракией —на севере. Но постоянные связи установились и с Егип-

том, и с Кипром, и с греческими городами Сицилии и Южной Италии. Торговые корабли греков

доходили до берегов Испании, останавливались в гаванях Северной Африки, бороздили воды

Черного моря.

В больших приморских центрах были созданы торговые гавани, защищенные молами и

волноломами, построены обширные склады для хранения товаров, верфи и доки для ремонта и

строительства кораблей. Такие гавани были сооружены в Пирее (гавань Афин), в Сиракузах, на

Делосе и др. Делались попытки и постройки искусственных каналов для сокращения пути судов.

Так, на западном побережье Балканского полуострова был углублен пролив между островом

Левкадой и материком. Уже в VI в. до н. э. коринфский тиран Периандр, а позднее, в начале

периода эллинизма, Деметрий Полиоркет собирались перекопать Истмийскпй перешеек, но этот

проект остался неосуществленным. Через перешеек был проложен каменный волок, по которому

суда можно было перетаскивать из Эгейского моря в Коринфский залив. Значительно позднее, уже

в эллинистическое время, греки стали строить маяки. Наиболее замечательным сооружением этого

рода был знаменитый маяк Фа-рос в Александрии, который древние считали одним из семи чудес

света. Этот маяк, построенный в начале III в. до н. э. и просуществовавший

4* М

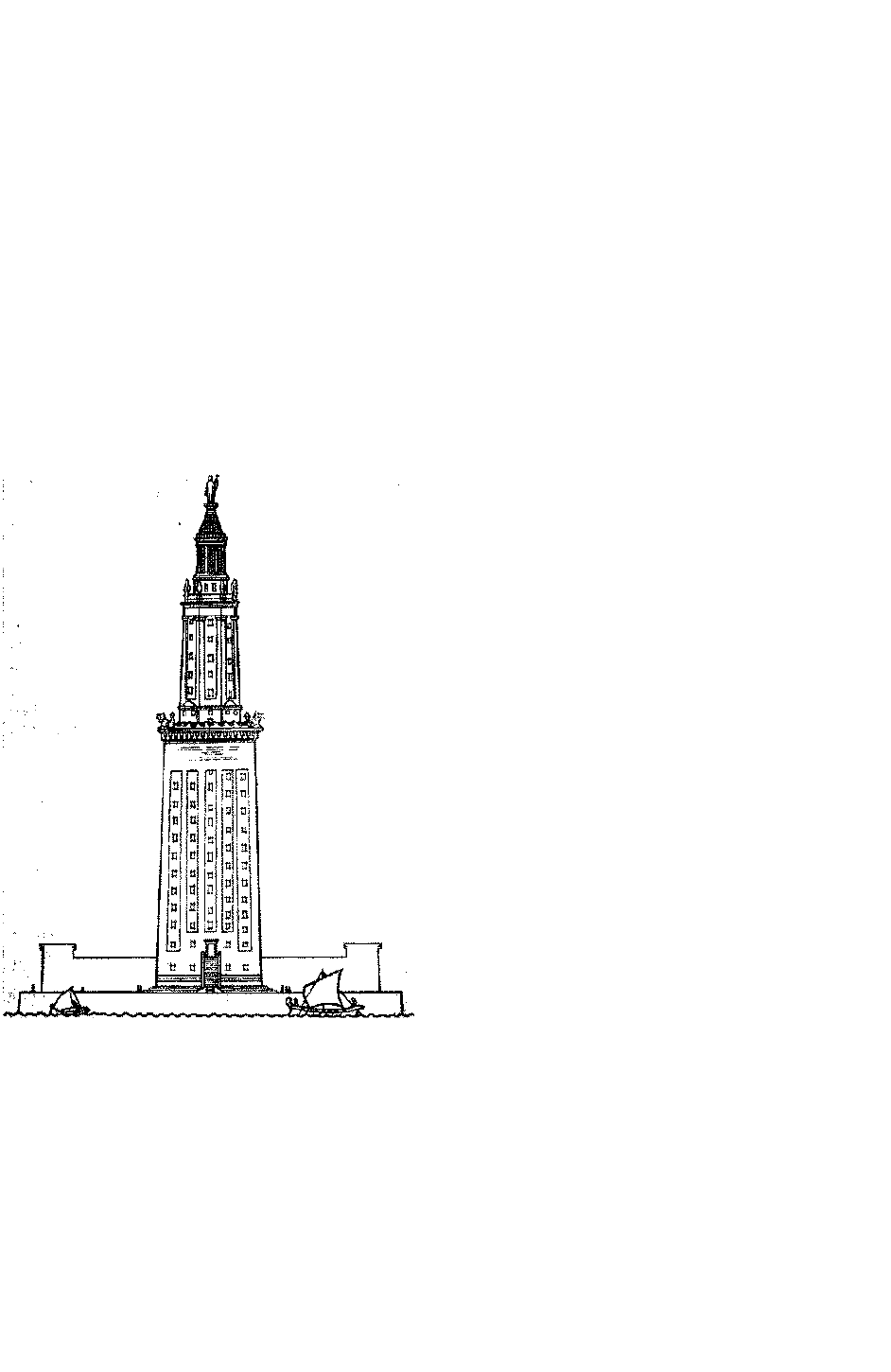

Александрийский маяя. Реконструкция

Греческий торговый корабль, преследуемый военным кораблем. Рисунок на чернофигурном аттическом

до XIV в. н. э,, стоял у входа в гавань и представлял .собой многоэтажное высотное здание,

имевшее около 130 м высоты.

Греческие торговые корабли были плоскодонны, имели широкий корпус с поднимающимися

носом и кормой. Ходили они под парусами и только в редких случаях употребляли в качестве

двигателя весла. Корабль имел от одной до трех мачт, на каждой из которых крепился один

прямоугольный парус. При такой оснастке корабли полностью зависели от погоды и были

непригодны для плавания как во время штиля, так и в бурю. Нужны были большая смелость и

искусство, чтобы на таких судах совершать далекие морские путешествия. Впрочем, греческие

моряки умели и лавировать против ветра, используя дополнительный треугольный парус.

Грузоподъемность кораблей была различна, средняя составляла, вероятно, примерно 100—150 т.

При сравнительно небольшом тоннаже грузовых судов и при очень значительном размахе

перевозок греческий

52

торговый флот должен был проявлять чрезвычайно высокую активность. Например, годовые

поставки только зернового хлеба в одни лишь Афины составляли в IV в. до н. э., по-видимому,

около 800000 медимнов, т. е. около 33 600 т, что при указанной средней грузоподъемности

кораблей требовало несколько сотен рейсов из хлебопроизводящих районов в афинский порт

Пирей.

Зерно было одним из важнейших, если не самым важным, товаром, перевозимым на кораблях. Оно

доставлялось в Грецию из Египта, Сицилии Северного Причерноморья. Египет поставлял также

папирус, льняные ткани, изделия из фаянса. Из Фракии, Иллирии, Колхиды везли строительный и

корабельный лес, лесопродукты, воск. Кипр поставлял медь, Испания - олово, Этрурия -

бронзовые изделия, Аравия - благовония черноморские области - соленую рыбу, Африка-

слоновую кость, и т д Из Малой Азии, Фракии, Сирии привозились большие партии

рабов. Торговые центры самой Греция экспортировали различные ремесленные изделия и

некоторые продукты сельского хозяйства. Милет сла-вплся своими шерстяными тканями, Афины

— оливковым маслом, керамической посудой и серебром, остров Фасос и город Маронея— вином,

Коринф — керамикой и оружием, и т. д.

В ранний период греческой истории, в VII—VI вв. до н. э., главными торговыми центрами были

города Ионии и прилегающих островов — Ми-лет, Хиос, Самос, Клазомены и др. Ионийские

торговцы почти безраздельно господствовали на рынках Пропонтиды и Евксинского Понта, где

милетцами было основано большинство колоний, ионийские греки связывали Эгейское море с

внутренними областями Малой Азии, они играли главную роль в единственном греческом городе

в Египте — Нав-кратисе. Милетцы и фокейцы поддерживали постоянные торговые связи и с

Южной Италией, в частности, с богатым Сибарисом, но вообще в западной части Средиземного

моря большую роль играли два больших

53

торговых центра собственно Греции — Коринф и Халкида, основавшие в Сицилии и Италии

целый ряд городов. Довольно оживленную торговлю в бассейнах Эгейского и Черного морей вели

в это время и жители острова Эгина.

Афины вышли на широкую дорогу заморской торговли позднее названных государств, но в

течение VI и V вв. до н. э. их влияние в общегреческой торговле все возрастало. Афинская

морская торговля постепенно охватывает все районы Средиземного и Черного морей. К середине

V в. до н. э. Пирей превратился в крупнейший торговый порт Средиземноморья. Он выполнял

функции не только экспортной и импортной гавани по отношению к Афинам и к Аттике вообще,

но и транзитного перевалочного пункта, где товары, привезенные из разных стран и городов,

перепродавались, перегружались и отправлялись в другие порты. Исключительная торговая роль

Афин была тесно связана с положением этого города во главе могущественного морского союза.

Наряду с Афинами существовали и другие значительные торговые центры. В торговле западной

части Средиземноморья по-прежнему большую роль играют Коринф и основанная им Коркира.

Большую торговую активность проявляют и некоторые западные греческие центры: Сиракузы,

Акрагант, Гела в Сицилии, Тарент и Регий в Южной Италии, Мас-силия в Галлии. В самой

Греции, кроме Коринфа, значительным торговым центром была Мегара. Сохраняли свое торговое

значение и некоторые острова Эгейского моря — Самос, Хиос, Лесбос, Парос, Родос.

Поражение в Пелопоннесской войне ослабило положение Афин в IV в. до н. э. в

средиземноморской торговле, но все же не лишило их значения одного из крупнейших торговых

центров античного мира. Решающий удар их торговле был нанесен завоеваниями Александра

Македонского и созданием на восточной периферии античного мира эллинистических государств.

С III в. до н. э. основными центрами торговли становятся вновь основанные в эллинистических

государствах города — Александрия, Антиохия на Оронте, Селевкия на Тигре, Пергам, лежавшие

на путях, связывавших Средиземноморский бассейн со странами Востока — Индией, Аравией,

Центральной Азией. Морская торговля в Эгейском и Черном морях попала в значительной мере в

руки родосцев. Родос становится главным транзитным торговым пунктом, важнейшим портом и

центром кораблестроения, а родосский торговый флот — самым мощным флотом в греческом

мире. В дальнейшем, с середины II в. до н. э., значительной силой в торговых отношениях

становится римская политика в восточном Средиземноморье, приведшая, в частности, к утрате

Родосом его господствующих позиций. Римляне объявили свободным от пошлин порт острова

Делос. Это привлекло на Делос купцов из всех средиземноморских и передневосточных стран, и

Делос в короткий срок становится одним из главных торговых центров античного мира. Особенно

он славился хлеботорговлей и работорговлей; по свидетельству древнего географа Страбона, на

рынках Делоса продавались десятки тысяч рабов.

Размах торговли в эллинистическую эпоху во много раз превосходил все то, что знала Греция до

этого. Торговля греческих государств архаического и классического времени, хотя и была

активной, но гораздо

54

более ограниченной по объему. Теперь в торговые операции были втянуты огромные

эллинистические монархии, обладавшие колоссальным экономическим потенциалом. Особенно

активную торговлю вел птолемеев-ский Египет, вывозивший хлеб, ткани, стеклянные изделия,

папирус. По Красному морю он был связан с Аравией, по долине Нила — с Эфиопией и

Центральной Африкой. Это позволяло египетским купцам вести транзитную торговлю золотом,

благовониями, слоновой костью, драгоценными камнями. Транзитная торговля была очень развита

и в государстве Селевкидов, через которое проходили важнейшие торговые пути, связывавшие

побережье Средиземного моря с Месопотамией, Ираном, Средней Азией, Индией. По этим путям

восточные товары, даже китайский шелк, попадали в античные государства, а в глубь Азии

проникали изделия греческих ремесленников — металлические и керамические сосуды,

украшения, стекло и пр.

Взвешивание силъфия на корабле царем Архесилае.ч. Рисунок на чернофигурном килике

55

В эллинистическое время купцы имели в своем распоряжении торговые суда большой

грузоподъемности. Это обеспечивало значительный объем морских перевозок, производившихся

египтянами, родосцами и другими торговцами. Размах морской торговли может характеризоваться

тем, что в это время только пошлины, взимавшиеся в торговом порту Родоса, составляли более 1

млн. драхм.

Обычно торговлю с заморскими территориями вели частные торговцы — эмпоры. Они либо сами

были собственниками торговых кораблей, либо фрахтовали для своих торговых операций

грузовые корабли у судовладельцев — навклеров. Эмпор закупал у себя на родине или в каком-

нибудь другом греческом городе товары — вино или оливковое масло в амфорах, ткани или

оружие, посуду или мрамор, грузил все это на корабль и вез в отдаленные районы, где можно

было продать эти товары с большой выгодой. Там он приобретал вместо них другие — хлеб или

скот, рабов или рыбу, лес или кожи, привозил эти товары обратно в свой город и продавал их

здесь. Такие операции давали очень большие прибыли, но и содержали очень большую степень

риска, так как

56

мореплавателя подстерегали не только бури и ненастья, но и опасности-другого рода. Нередки

были нападения пиратов, от которых никогда полностью не были свободны греческие воды,

несмотря на борьбу, которую вели против них торговые государства. Не менее опасны были и-

постоянные военные действия между различными греческими государствами, во время которых

враждующие стороны стремились захватить торговые корабли не только противника, но часто и

нейтральных стран.

Иногда торговцы объединялись для снаряжения далекой экспедиции,. для закупки товаров или

приобретения судна. Так могли создаваться компании, в которые на паях входили два или больше

эмпоров и навклеров. В приморских городах существовали и объединения этих лиц, имевшие

религиозную окраску, синоды или фасы, преследовавшие цели взаимопомощи в разных

предприятиях и совместного отправления культа богов, покровительствовавших, по

представлению греков, торговле и мореплаванию,— Гермесу, Посейдону, Диоскурам, Апполону

Дельфинию. Ахиллу Понтарху и др.

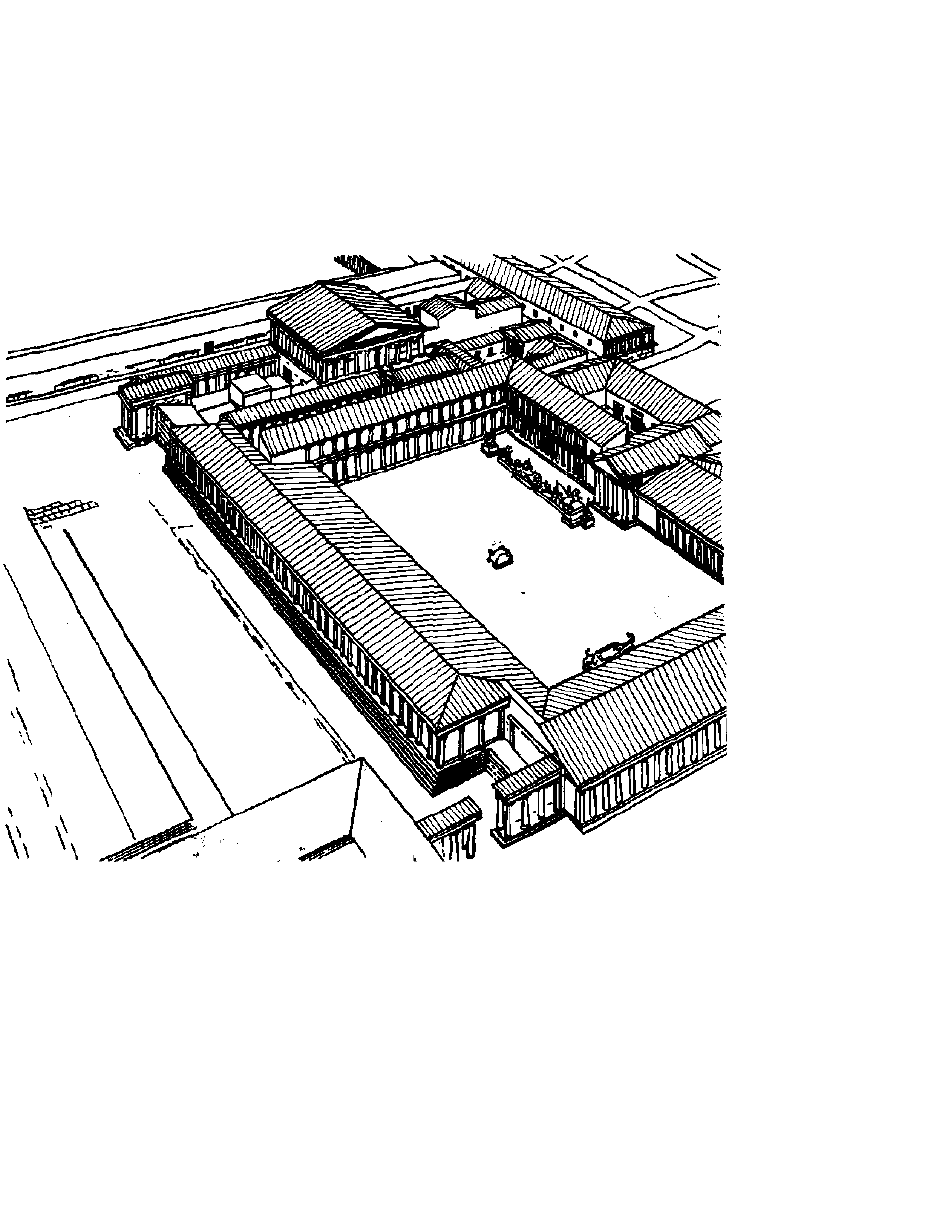

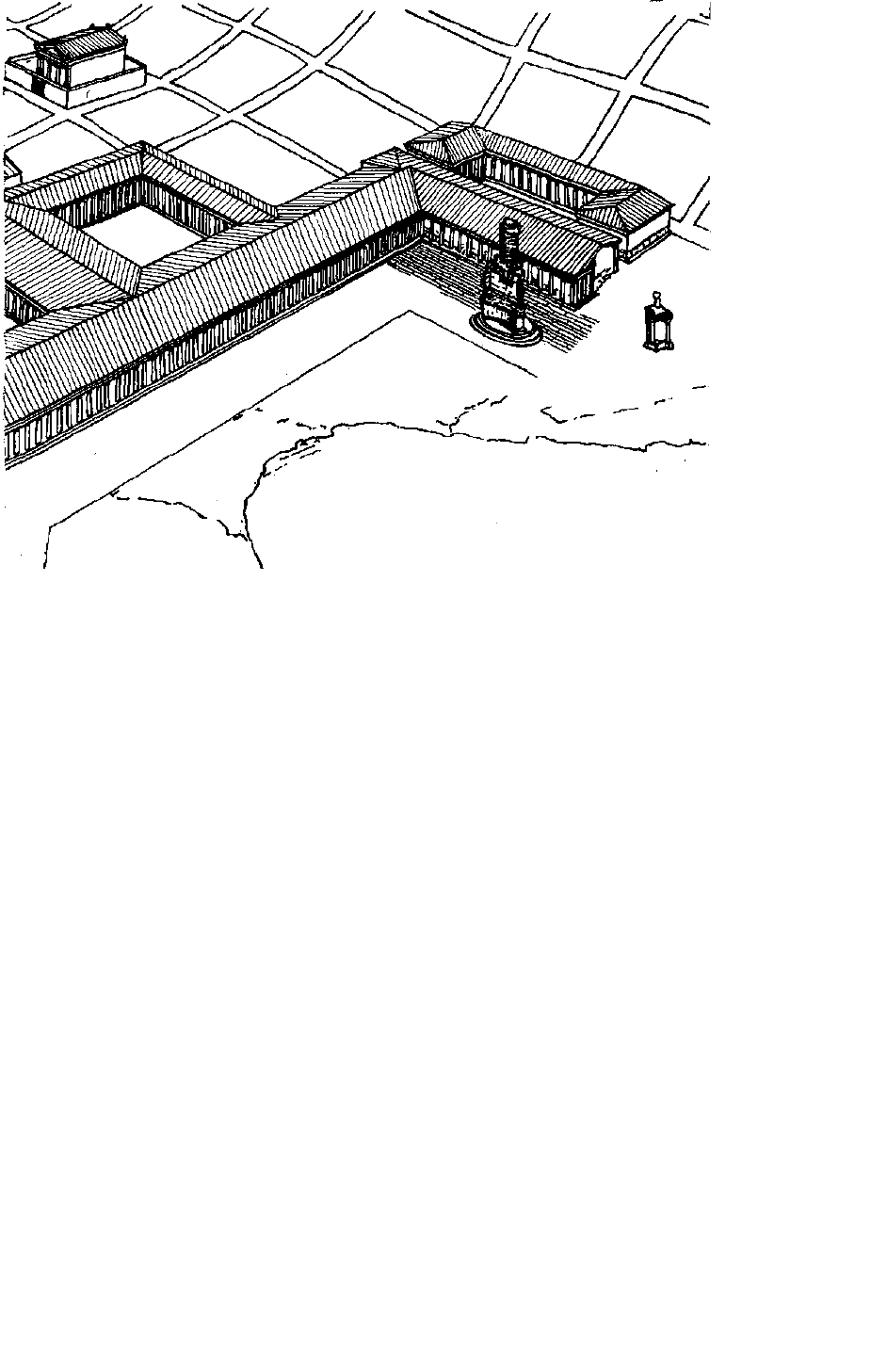

Большой рынок в Милете.. Реконструкция

5Т

Все греческие государства стремились извлечь из заморской торговли финансовые выгоды при

помощи ввозных и вывозных пошлин, портовых и гаванных сборов, налогов с оборота и т. п.

Особенно большие .доходы получали при этом крупные порты, например Пирей или Сиракузы, а

также города, лежавшие на важнейших торговых путях,— Византии, Калхедон, Абидос,

контролировавшие черноморские проливы.

Ввиду того, что внешняя морская торговля играла очень большую роль в экономической жизни

большинства греческих государств и что •от ее развития часто зависело бесперебойное снабжение

населения жизненно необходимыми продуктами и товарами, государство нередко вмешивалось в

эту торговлю, в той или иной степени ее регламентировало. Эти тенденции особенно усиливались

в период военных действий или в годы неурожаев, когда торговцам запрещался вывоз некоторых

товаров или предписывалась доставка их в определенные порты. Характерными в этом отношении

являются мероприятия Афин по регламентации торговли хлебом. В период расцвета Афинского

морского союза все корабли Афин и их союзников должны были везти зерно только в Пирей, про-

дажа его в других портах была запрещена. В Афинах и Пирее существовали коллегии

специальных чиновников — ситофилаков, наблюдавших за исполнением этого закона и за

правильностью дальнейшей торговли зерном. Они должны были бороться со вздуванием цен на

хлеб и обеспечивать бесперебойное снабжение хлебом населения Аттики, которому своего хлеба

не хватало. Иногда подобные меры имели временный характер и вызывались какими-нибудь

экстраординарными причинами. Для увеличения своих доходов государство иногда объявляло

монополию на вывоз того или иного товара или сдавало эту монополию на откуп. Такие явления

особенно распространились в эллинистическое время.

В птолемеевском Египте почти вся внешняя торговля была монополизирована государством, или

вернее, самими Птолемеями, извлекавшими из нее колоссальные доходы. Вообще в

эллинистическое время цари и правители сами охотно занимались торговыми операциями,

содержали торговые флоты и выступали в роли оптовых торговцев. Такой деятельностью

занимались не только Птолемеи, но и правители Боспорского царства Спартокиды, Атталиды в

Пергаме и другие правящие династии.

Нарушения государственной регламентации торговли отдельными частными купцами строго

карались конфискацией товаров и другими наказаниями, определяемыми специальным торговым

законодательством. Наоборот, торговцы, оказавшие какие-нибудь услуги государству, например

доставившие в голодный год продовольствие по умеренным ценам, восхваляются в специальных

постановлениях народного собрания или в декретах правителей, им воздаются различные почести

и даруются некоторые привилегии, например предоставление проксении.

Обычай проксении играл большую роль в развитии межгосударственных и, в частности, торговых

взаимоотношений между полисами Древней Греции. Проксенами становились иностранцы,

оказавшие услуги государству, они получали ряд торговых привилегий, например освобождение

от пошлин, свободу торговли во время войны и мира. В то же время проксен становился как бы

неофициальным представителем госу-

58

дарства, дарующего проксению в своей стране, он мог способствовать развитию взаимных связей,

покровительствовать торговцам, приезжающим из государства-дарителя, вообще становился

лицом, осуществляющим некоторые консульские функции.

Известны почетные декреты, принятые в честь правителей или властей какойннибудь другой

страны или города, которые способствовали снабжению чествующего полиса жизненно важными

припасами. Таковы, например, декреты афинского народного собрания в честь правителей

Боспора Киммерийского из династии Спартокидов. Боспорские цари получали золотые венки, им

воздвигались статуи и давались разные привилегии в Афинах за содействие афинским купцам в

приобретении и вывозе в Афины хлеба с Боспора.

Высокая товарность производства и широкое развитие торговли в греческом мире требовали

создания и применения развитых форм денежного обращения. И такие формы были найдены еще

в архаическое время.

Металлическая монета впервые была выпущена в первой половине VII в. до н. э. почти

одновременно в двух различных районах Средиземноморья — в Лидии в Малой Азии и на острове

Эгине. Из этих двух центров чеканка монеты очень быстро распространилась по всему античному

миру. Уже в течение VII в. до н. э. начинают выпускать свою монету крупнейшие торговые

центры Ионии и соседних островов, такие города Греции, как Коринф и Афины. С VI в.

начинается регулярный выпуск монеты городами Великой Греции, Сицилии, Северной Греции,

некоторыми городами Причерноморья. В последующие столетия каждый самостоятельный

греческий полис стремится чеканить свою монету.

От греков чеканка монеты была заимствована соседними народами. Уже в VI в. до н. э. был начат

выпуск золотых монет, так называемых дариков, персидским государством и серебряных монет —

племенами Южной Фракии. Позднее начинается чеканка в Карфагене, Финикии, Македонии,

Италии, Иудее и т. д.

Первые электровые или серебряные монеты представляли собой небольшие слиточки металла

неправильной формы, имевшие оттиснутые штампом изображения с одной стороны. Но очень

скоро монеты приобретают очертания правильного кружка, линзовидного или плоского, с обеих

сторон несущего изображения и надписи. Монетные кружки получались путем отливки металла в

специальных формах, а затем на них при помощи железных или бронзовых штемпелей чеканились

необходимые изображения; лишь в очень редких случаях монеты отливались в готовых формах.

Таковы, например, крупные медные монеты Ольвии конца VI—V в. до н. э. с изображением

головы Горгоны, Деметры или Афины.

На лицевых сторонах греческих монет архаического и классического времени чаще всего

помещались изображения головы или фигуры чтимого в данном городе божества. В Афинах это

была голова Афины, на Родосе — голова Гелиоса, в Олимпии — Зевса и т. д. Кроме основных

божеств греческого пантеона, на монетах бывают представлены второстепенные местные

божества, покровительствующие данному городу, нимфы рек и источников, мифические герои и т.

д. Таковы изображения

59

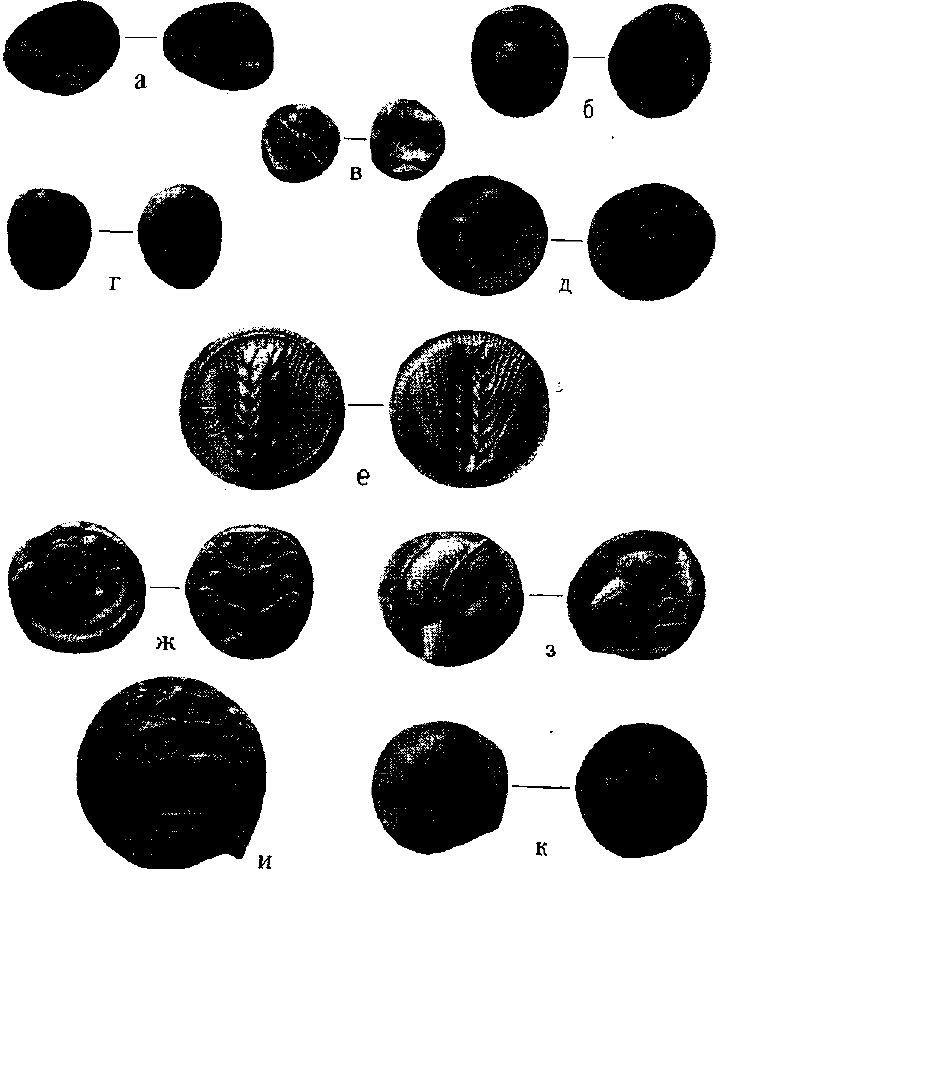

Греческие монеты: а — Лидия, электровый статер г — Кизик, электровый статер

VII в. до н. э.; б — Эгина, серебряный

VI в. до н. э.; в — Персия, золотой

V в. до н. э.;

60

IV в. до н. э.;

статер д — Коринф, серебряный статер IV в. до н. э.;

дарик е — Метапонт, серебряная монета VI в. до if. э.; ж — Кирена, серебряная тет-

радрахма V в. до н. э.;

з — Афины, серебряная тетрадрахма V в. до н. э.;

и — Сиракузы, серебряная де-кадрахма V в. до н. э.

к —Македония, серебряный статер Филиппа

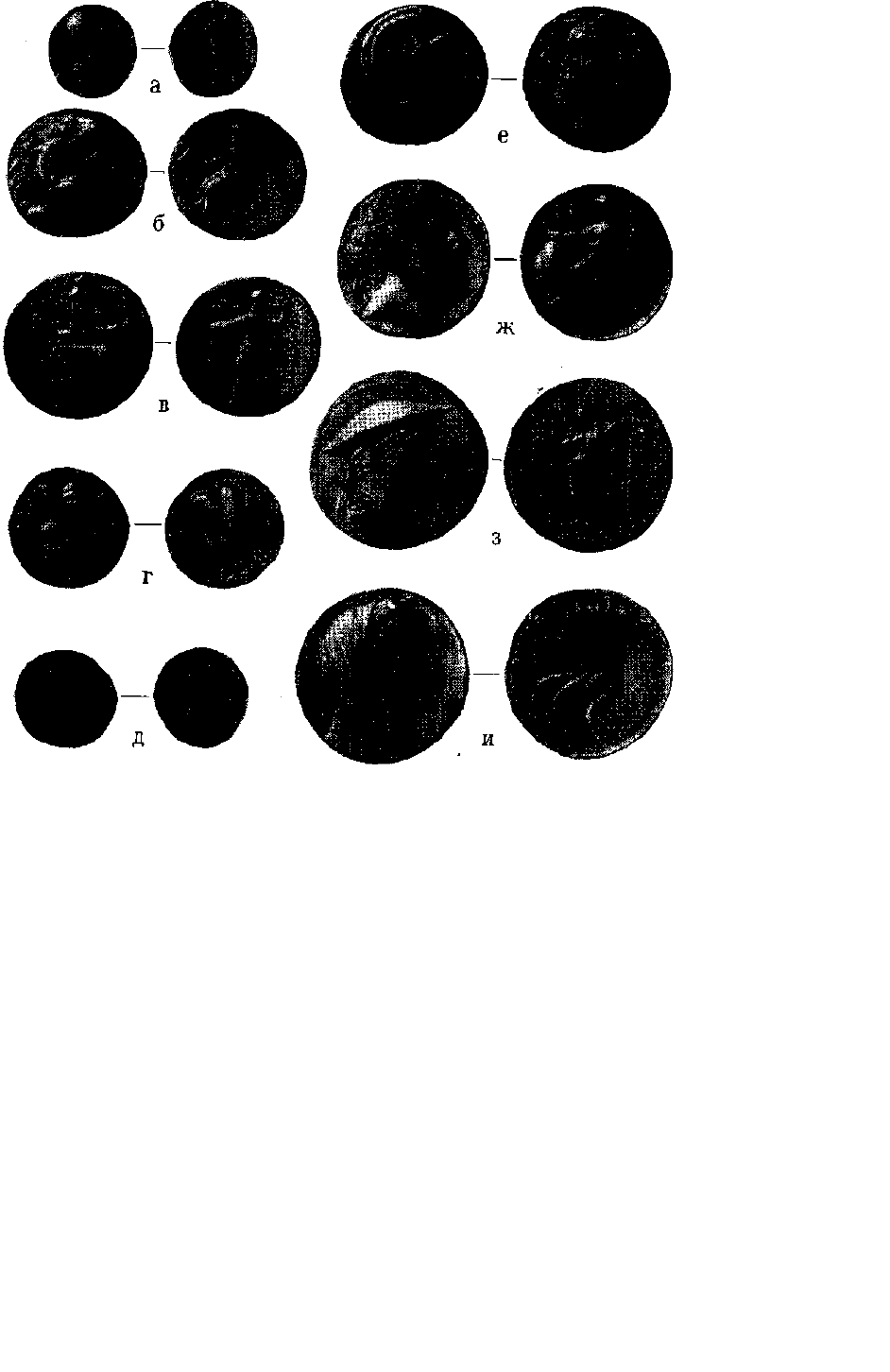

Греческие монеты:

•а — Македония, золотой статер Александра III;

г — Родос, серебряный статер конца IV в. до н. э.;

- Пергам, серебряная радрахма Фнлетера;

•б — Македония, серебряная те- д — Македония, золотой ста- з — Бактрия, серебряная

радрахма Антимаха;

- Египет, серебряная надрахма Арсинои II

традрахма Александра III; - Македония, серебряная тетрадрахма Деметрия Лоли-оркета;

тер Лисимаха; е — Афины, серебряная тетрадрахма III в. до н. э.;

де-

нимфы Аретусы на монетах Сиракуз, речного бога Борисфена — на монетах Ольвии, мифического

героя Тараса — в Таренте, легендарного царя Миноса — в Кноссе и многие другие. Нередко

встречаются изображения целых мифологических сцен: Геракл, сражающийся с гидрой, Аполлон,

несущий на руках ребенка Аркада, Аполлон, стреляющий в Пифона, Тарас, плывущий на

дельфине, и т. п.

Наряду с изображениями божеств на греческих монетах архаической и классической эпох часто

помещаются изображения животных, птиц и неодушевленных предметов, по большей частью

являющихся атрибутами тех же божеств. Обычно такие эмблемы становятся городскими гербами

и служат важным признаком для опознания монеты. Они помещаются чаще на оборотной стороне

монеты вместе с надписью, удостоверяющей принадлежность монеты определенному городу.

Таковы олень в Эфесе, лев в Милете, грифон в Абдере, черепаха на Эгине, цветок граната на

Родосе, факел в Олинфе и т. д.

Среди изображений на греческих 'монетах часто встречаются такие, которые воспроизводят

продукт, составляющий основное богатство или главную достопримечательность данного центра

или области. Таковы колос и осетр на монетах Пантикапея, тунец на электровых статерах Ки~

зика, колос на серебряных монетах Метапонта, сильфий в Киренаике, виноградная лоза в Маронее

и многие другие. Такие изображения служат как бы иллюстрациями к экономической географии

древнего мира. Иногда монетные мастера помещали на монетах изображения предметов, названия

которых совпадали с названием города, выпустившего монету, или папоминали это название. Так,

лист сельдерея, по-гречески селинос, изображенный на монете, свидетельствовал о

принадлежности этой монеты сицилийскому городу Селинунту; тюлень, по-гречески фоке, поме-

щался на монетах ионийской Фокеи, плод граната — сиде — на монетах города Сиде в Памфилии

и т. д.

После завоеваний Александра Македонского на лицевой стороне монет, выпущенных от имени

эллинистических царей, стали помещать их портреты. До этого изображений людей на монетах не

встречалось. Только на персидских дариках и некоторых монетах Финикии изображали фигуры

персидского царя, но без попытки придать ей портретные черты, да на редких монетах персидских

наместников иногда встречались их портреты. Теперь каждый эллинистический царь стремится

увековечить себя в изображениях на монетах; иногда встречаются и портреты цариц (например, из

египетской династии Птолемеев). Некоторые монетные серии, вроде больших серебряных монет

греко-бактрийских царей, дают целые галереи прекрасно выполненных реалистических портретов

эллинистических правителей. В это же время входит в обычай помещать на монетах имена царей в

сопровождении пышной титулатуры: «царь великий, царь царей, спаситель» и т. п. Монетные

изображения и надписи становятся действенным средством политической пропаганды.

Огромное число греческих центров, чеканивших свою монету в VII— IV вв. до н. э., привело к

одновременному существованию множества монетных весовых систем и единиц, применявшихся

к серебряной и электровой монетам. Широкое распространение получили в VI в. до н. э.

62

выпускавшиеся в городе Кизике электровые монеты — кизикины. До последней четверти IV в. до

н. э. они играли роль международной валюты главным образом в причерноморских областях — в

Малой Азии, Фракии городах Северного Причерноморья, на Кавказском побережье. Такую же

роль международной валюты в восточной части Эгейского бассейна и в странах Переднего

Востока играли золотые дарики персидских царей. Но золотые и электровые монеты, хотя они

иногда и выпускались греческими городами и государствами, не были характерными для гре-

ческого денежного обращения вообще. Основу этого обращения до эллинистического времени

составляли серебряные монеты. В собственно Греции главенствующую роль играли две весовые

системы, применявшиеся главным образом к серебру. Древнейшая из них, эгинская, использова-

лась в чеканке не только Эгины, но и большинства городов Пелопоннеса и Средней Греции,

Кикладских островов, а также Причерноморья. Основной единицей этой системы был статер

весом 12 г. В Афинах в эпоху Солона эгинская система сменяется евбейско-аттической, основу

которой составляла другая единица — драхма, весом 4,3 г. Эта весовая система получила вскоре

широкое распространение в городах Северной Греции, Причерноморья, в Сицилии, Киренаике и в

других местах.

Существовало еще множество иных весовых систем, имевших местное значение. Распространение

той или иной системы, ее введение или замена в каком-нибудь центре или районе обычно были

связаны с развитием экономических, а иногда и политических связей греческих государств. Так,

отказ некоторых городов Халкидики от евбейско-аттической системы веса и принятие ими

абдерской системы был непосредственно связан с падением политического влияния Афин в этом

районе-в результате успешных действий спартанского полководца Брасида & 424 г. до н. э.

Византии, чеканивший сначала свое серебро по персидским весовым нормам, около середины IV

в. до н. э. переходит к хиос-ско-родосской весовой системе, что связано с усилением родосской

торговли в Пропонтиде.

Основными монетными единицами в большинстве систем были драхм» и статер. Статер в

серебряной чеканке был равен обычно двум (реже-трем) драхмам. Драхма делилась на шесть

оболов, которые в свою очередь подразделялись на еще более мелкие единицы. Монеты в 2, 3, 4

обола (диоболы, триоболы, тетроболы) чеканились, как и драхмы, из серебра. Сначала из серебра

выпускались и оболы, и даже их фракции, но затем эти мельчайшие серебряные монеты стали

заменяться разменной медью. Самой мелкой медной монетой был халк, составлявший

1

/& или ЧVL

обола. Кроме драхм и дидрахм (статеров), чеканились и более крупные серебряные монеты;

особенно были распространены монеты достоинством в 4 драхмы — тетрадрахмы. В редких

случаях выпускались монеты в 8 и 10 драхм {декадрахмы). Так, в Афинах специальные

серебряные декадрахмы были выпущены в ознаменование знаменитой победы над персами при

Марафоне в 490 г. до н. э. То же было сделано в Сиракузах после победы Гелона над

карфагенянами. Естественно» что выпуск таких монет имел не столько экономический, сколько

политический смысл.