Блаватский В.Д. (ред.) Античная цивилизация

Подождите немного. Документ загружается.

93

пяти видов состязаний: бега, прыжков, борьбы, метания копья и диска — пентафлон.

Древнейшим видом конных состязаний был бег легких двухколесных колесниц, запряженных

парой коней; состязания происходили на специальном ристалище, которое надо было обогнуть

определенное число раз.

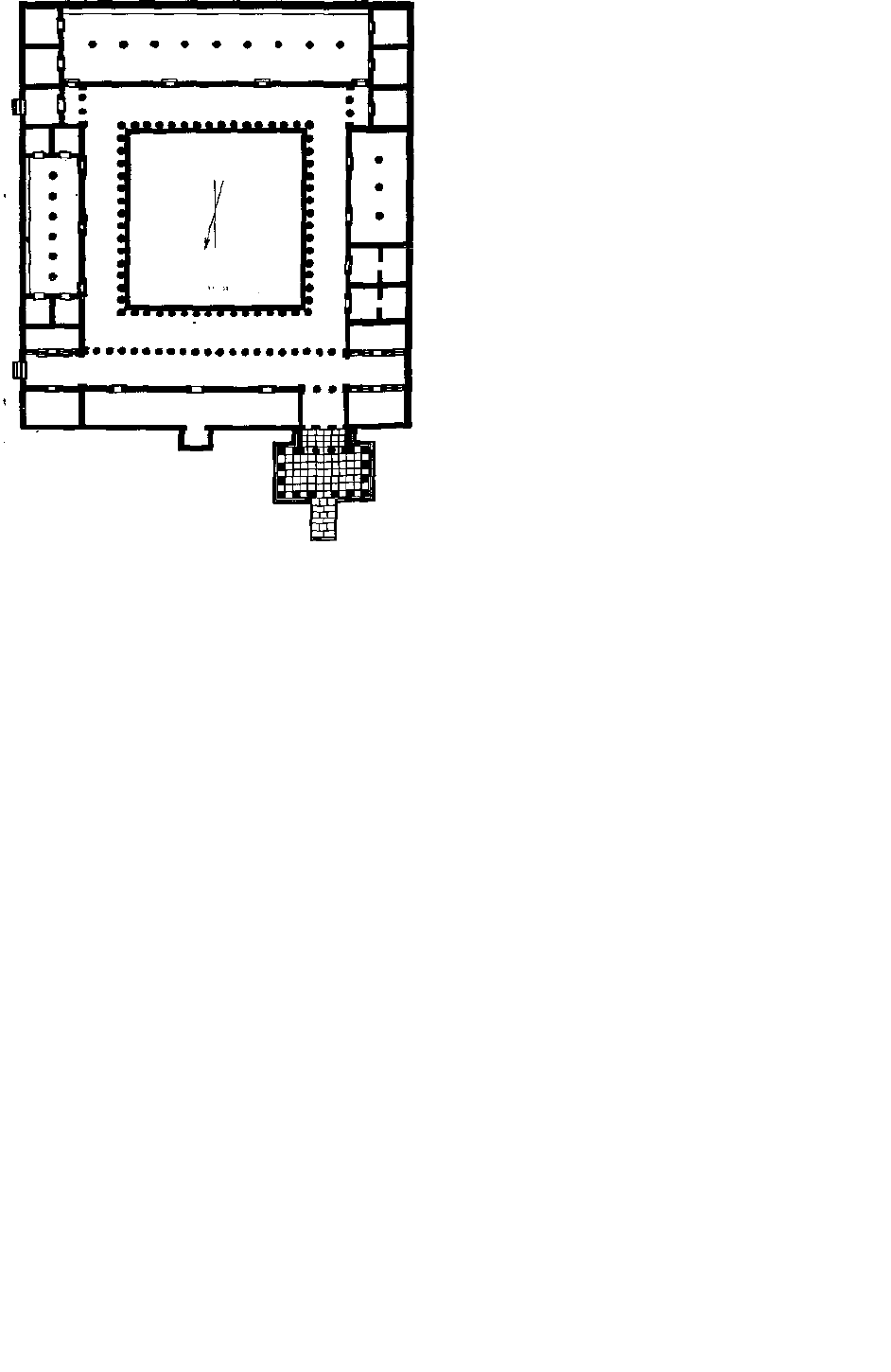

Тренировка атлетов и устройство состязаний требовали создания для этого специальных

постоянных сооружений. Это были прежде всего палестры — здания, где тренировались кулачные

бойцы и гимнасты. Первоначально такие здания были очень скромны, но в дальнейшем, особенна

п эллинистический период, они получили значительное развитие и создался специальный тип

архитектурных сооружений для разнообразных физических упражнений — гимнасий — с

большим двором и разными подсобными помещениями. Стадионы и ипподромы сооружались

возле наиболее почитаемых святилищ, где происходили соревнования, имевшие общеэллинское

значение, как Олимпия, Дельфы. Вначале устройство стадиона заключалось в выравнивании

площадки вдоль какого-либо естественного возвышения, и для зрителей устраивались уступы на

его склоне, которые обкладывались камнем. Места старта и финиша отмечались положенными

там камнями. Позже стадионы и ипподромы стали устраивать во многих больших городах, где

организовывались состязания в дни общественных празднеств. Так, во второй половине IV в. до н.

э. был сооружен большой стадион в Афинах для состязаний на празднике Панафинеи. Устройство

стадионов и ипподромов было особенно распространено в эллинистическое время.

Главным общеэллинским праздником был Олимпийский праздник. Праздник справлялся один раз

в четыре года, и по этим четырехлетиям — олимпиадам — эллины вели свое летосчисление. На

время праздника объявлялось всеобщее перемирие, прекращались всякие враждебные действия

против участвовавших в нем, и вся область, в которой находилось святилище, делалась

неприкосновенной. Отправлявшиеся на праздник из других мест имели право свободного прохода

даже через неприятельскую страну.

В Олимпии были храм Зевса и других богов, алтарь Зевса и другие культовые постройки,

сокровищницы различных государств; к святилищу примыкали подсобные здания и спортивные

сооружения. Программа празднества состояла из двух частей: священнодействия и состязаний.

Сначала совершались жертвоприношения Зевсу и другим божествам, что и составляло главную

часть празднества. Затем начинались различные виды состязаний: бег, борьба и конные ристания.

Большое значение придавалось бегу на колесницах, запряженных четверкой лошадей, и верховой

езде. В конных состязаниях победителями считались не гонщики, а собственники лошадей. К

соревнованиям в Олимпии допускались все свободные греки, не запятнанные преступлениями или

неблаговидными поступками. Рабы же не допускались. Допущенные к состязаниям атлеты

проходили предварительно длительные упражнения. Перед началом состязаний устраивались

торжественный выход и представление атлетов. Соревнования прои зводи лись по группам.

Потом, во втором туре, 94

состязались победители групп. Все состязания сопровождались игрой на флейте.

Наградой победителю служил венок из дикой маслины. Победа на олимпийских состязаниях была

большой честью. Торжественно провозглашались имена победителей и их родина, затем

совершались жертвоприношения, а по возвращении победителя на родину ему там оказывались

большие почести: он въезжал в родной город на колеснице, его встречала ликующая толпа

сограждан, он возлагал свой венок на алтарь перед храмом главного божества своего города. В

честь победителя устраивался пир, пелись гимны, сочинявшиеся поэтами, ему вручались награды,

предоставлялось почетное место на всех празднествах, пожизненный обед в пританее, ставились

его статуи.

Другим праздником, игравшим также большую роль в жизни эллинского государства, был

пифийскпй праздник, справлявшийся в 3-й год каждой олимпиады у подошвы горы Парнаса, близ

Дельф, в честь бога Аполлона. Согласно древнему преданию, праздник был учрежден самим

Аполлоном и вначале сопровождался только состязаниями певцов, исполнявших гимн в честь

Аполлона под аккомпанемент струнных инструментов — кифар. Но уже в начале VI в. до н. э. к

состязаниям кифаредов были добавлены состязания флейтистов и певцов под аккомпанемент

флейт, а затем еще гимнастические и конные соревнования. Наградой победителю служил венок

из ветвей священного лавра. Гимнастические и конные состязания занимали в пифийском

празднике второстепенное место после музыкальных.

В хозяйственной жизни эллинов с древнейших времен основное значение имело земледелие,

поэтому большую роль играли праздники, связанные со сменой времен года, к которым

приурочивались культовые обряды в честь тех или иных божеств.

Существовали также и экстраординарные празднества в память каких-либо больших событий,

например военной победы или избавления от бедствия. Главным актом в каждом празднестве

было жертвоприношение, для чего и служили алтари и храмы, и сопутствующие этому акту пес-

нопения, торжественные процессии и игры, соревнования и завершающие празднество всеобщее

веселье, пляски, пиршества. Праздники в честь богов, культ которых входил в число

государственных культов, справлялись особенно пышно и роскошно. В числе таких празднеств

следует назвать афинский праздник Панафинеи. Великие панафинеи устраивались сначала

ежегодно, а с середины VI в. до н. э.— раз в четыре года, а малые панафинеи — каждый год.

Первые дни посвящались различным видам состязаний — физкультурных, военных и

музыкальных, а заключением праздника и самой важной его частью являлась торжественная

процессия, в которой Афине — главной богине — покровительнице города — приносили пеплос

— роскошную одежду для статуи, вытканную в течение девяти месяцев знатнейшими

гражданками города. На ткани пурпурного или шафранового цвета были вытканы различные

изображения. Пеплос, повешенный в виде паруса на модели корабля, в сопровождении пышной

процессии везли по улицам города на акрополь, в святилище богини. Там совершались обильные

жертвоприношения, и торжества заканчивались.

Существовали еще религиозные праздники, связанные с тайными культами, которые были широко

распространены по всей Элладе. Такие празднества назывались мистериями. Многие мистерии

принадлежали к государственным культам, а другие совершались частными лицами или

религиозными обществами. Самыми знаменитыми были Элевсинские мистерии. Они совершались

ежегодно недалеко от Афин, в городке Элевсине, в честь двух богинь — Деметры и ее дочери

Коры. Эти мистерии были посвящены мифу о похищении Коры богом подземного царства

Плутоном, о поисках Коры Деметрой и установлении временных ее возвращений из подземного

царства к матери и остальным богам. Деметра — богиня животворящих сил природы,

покровительница земледелия. Похищение Коры Плутоном и пребывание ее в преисподней

олицетворяло представление об умирающей и воскресающей природе.

К участию в культовых обрядах допускались только посвященные — мисты, которые не имели

права разглашать культовых действ. Обряды совершались ночью и заключались в драматическом

или символическом представлении сюжетов священных сказаний. Празднество длилось две

ведели. Для участия в нем народ собирался в Афины и шел в городской храм Деметры и Коры у

северной подошвы акрополя. После жертвоприношения Афине толпа, в которой были и

непосвященные, совершала очищение в море и направлялась затем в Элевсин по священной

дороге, сопровождая ранее принесенные святыни. По пути делались остановки для молебствий и

жертвоприношений. В Элевсине несколько дней по ночам совершались мистические обряды, в

которых участвовали только посвященные; обряды совершались в храме и в его периболе. Там же,

в периболе, происходило и посвящение в новые члены. Посвящение в мистерии считалось важным

для достижения блаженства в загробной жизни.

Глава VII • ДОМ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Древние греки были народом довольно общительным, но их частная жизнь была скрыта за

стенами их жилища. Для греческого дома на всем протяжении его развития характерна замкну-

тость: все помещения дома обращены «лицом» к внутреннему дворику а на улицу они повернуты

глухими стенами. Вся жизнь сосредоточена здесь и скрыта от глаз постороннего зрителя. В доме

живет грек со своей женой, детьми и домочадцами. Детей обычно не очень много — двое или

трое, слуг-рабов, обслуживающих семью, при среднем достатке хозяина — три-четыре человека.

Рабы прислуживали, ходили за детьми, рабыни занимались изготовлением одежды. Более

состоятельные граждане имели при доме мастерские, где работали рабы-ремесленники, а в доме

— рабов-музыкантов, танцовщиц, вышивальщиц и т. д. Рабов принимали в семью посвящением их

у очага, но они почти всегда были для греков только живой вещью.

Не имеющий ни одного раба считался в Греции бедняком.

В городе жили и иностранцы — метэки, лишенные гражданских прав, чаще всего это были

ремесленники, торговцы. Условия их жизни определялись их достатком: бедные, как и

полноправные небогатые греки, ютились в небольших лачугах, богатые жили в хороших домах.

С развитием рабства, увеличением числа рабов в семьях исчезла первоначальная простота в

жилище, обычаях, правах.

Больших вершин достигли греки в устройстве жилища — красоты, комфорта и удобств,

разнообразия и утонченности в одежде, стройной системы в воспитании и образовании.

В древнюю эпоху дома были просты и неприхотливы.

Дома раннего времени состояли из двух или трех комнат. При каждом доме был двор. Стены

домов, сложенные из широких и плоских сырцовых кирпичей, воздвигались прямо на скале или на

каменном основании. Полы были глинобитными или каменными, а в богатых домах были

вымощены мраморными плитками. Крыши покрыты черепицей.

Этот тип дома имел, очевидно, широкое распространение не только в таких богатых торговых

городах, как Милет, но и в Афинах, и на далекой периферии античного мира.

В Милете существовали и более богатые дома с портиками, сенями и большим залом,

принадлежавшие знати и тиранам. Полы в этих домах 11ыли выложены мозаикой геометрического

узора, а стены украшены росписями. Нередко был второй этаж. Дома иногда имели канализацию.

В Афинах дома всегда были маленькими и неудобными. Прославленные полководцы V в. до н. э.

ютились в бедных жилищах. Еще более

97

жалкими были хижины бедноты, пристроенные к скалам, отчего чужеземцы нередко с презрением

отзывались об Афинах.

В городах с правильной планировкой наблюдается единообразный тин массового жилого дома для

населения среднего достатка. Небольшой город в Македонии — Олинф — был застроен

преимущественно однородными удобными жилыми домами. В Олинфе был распространен тип

дома, названный пастадным; настас — помещение, раскрытое в одну сторону — портик или

крытый проход.

Каждый дом имел площадь около 280 кн. м. В нем был внутренний дворик, занимавший от '/5 до

'/ю общей площади дома и окруженный постройками так, что дом имел замкнутый вид. Главные

жилые постройки дома располагались с северной стороны и выходили не прямо во двор, а в

промежуточное помещение — своеобразную галерею-пастаду глубиной 3,5 м. Ширина двора была

около 7 м. Пастада была открыта в сторону двора и имела перекрытие, поддерживаемое

деревянными колоннами. Расположение жилых помещений в северной части дома было связано с

системой регулирования температуры и освещения. Основные требования К дому, высказанные

Ксенофонтом в «Домострое», были следующими: «Дом должен быть приятным для хозяина»,

«прохладный летом, теплый зимой». Античные авторы подчеркивали, что греки, в отличие от

других народов, умеют правильно строить свои жилища, раскрывая их солнцу: комнаты,

расположенные на северной стороне двора, летом были защищены от палящих лучей, а зимой,

когда лучи солнца ниже и проникали глубже, в них попадал теплый воздух. Южная часть дома

строилась ниже северной, в один этаж, чтобы не мешать проникновению низких лучей зимнего

солнца в жилые помещения первого и второго этажей северной части дома. Двор был

своеобразным световым колодцем, через который освещались помещения. Небольшие окна имели

преимущественно вторые этажи, которые были значительно ниже первых. Вход в дом вел с улицы

прямо во внутренний дворик или в дополнительный проход к нему.

В первом этаже дома было в среднем десять комнат, которые делились на мужскую и женскую

половины. Главным помещением каждого дома был андрон — буквально мужская комната,

предназначенная для мужских собраний и пиров — симпосиев. Для лучшего освещения андрон

устраивали в восточной стороне дворика, у южной стены дома, тогда к приходу гостей помещение

освещалось мягкими лучами заходящего солнца. Андрон был прямоугольной или квадратной

формы, имел площадь в среднем 24—25 кв. м. Средняя часть комнаты была вымощена галькой в

виде орнаментальной мозаики. Вдоль стен шла панель — возвышение, на котором устраивались

ложа для гостей. Обычно помещалось нечетное количество лож — 3, 5, 7, 9, что подтверждается и

свидетельствами античных авторов о предпочтении нечетного числа пирующих. Полы в андроне

часто мылись, видимо, после каждого пира, о чем говорят имеющиеся в нем водоотводные

канавки. Остальные комнаты дома были также квадратными или прямоугольными.

Другим важным помещением дома была комната с главным очагом дома — средоточие домашней

жизни и кухня. Ее площадь 25—27 кв. м.

98

В одной из частей дома часто находилась большая комната, предназначенная для мастерской или

магазина. Часть комнат первого этажа отводилась для кладовых и рабов. Спальни и женские

комнаты - гинекей - размещались, если было возможно, на втором этаже. О высоком уровне

жилищной архитектуры и удобствах говорят хорошо оборудованные ванные комнаты. Они

обычно сообщались с кухнями, имели цементный пол. Ванны в виде каменных или терракотовых

кресел были заглублены в землю. Дома имели канализацию и водопровод, трубы последнего

были из обожженной глины.

Первоначально дома в Олинфе имели одинаковую площадь. Однако в дальнейшем сказалось

социальное неравенство владельцев; площадь некоторых домов увеличилась, очевидно, за счет

покупки части участка

Доле в Приенс. Реконструкция

соседа.

4

Не Ъпблпе ясно назначение домов, построенных по индивидуальному плану. Такие дома, или

виллы, располагались в стороне, вне жилых кварталов. Так, в полтора раза больше обычного был так

называемый дом доброй судьбы. На мозаичном полу богатой парадной комнаты его был * изображен

Дионис на колеснице, запряженной двумя пантерами, над Дионисом — Эрос со своими спутниками. В

мозаике выложены надписи: «Любовь прекрасна», «Доброе счастье», «Благосклонная судьба», что и

послужило поводом для названия виллы.

Другой большой дом— «Комедийного актера». Центр двора был украшен многоцветной мозаикой, п

там же находился бассейн. В доме два андрона. В обеих виллах крытый портик обрамлял не только

северную сторону двора, как во всех олинфских домах, а шел по всем сторонам его, что представляло

собой перистиль, знаменовавший начало нового типа дома — так называемого перистильного, но

вместо колонн здесь были деревянные столбы, как обычно в пастаде.

Интерьер описываемого жилища был изящным, но простым и без претензий, в соответствии с бытом и

нравами. Принцип утилитарности и удобств был связан с требованиями красоты пропорций и отделки.

Стены домов окрашивались в три цвета, разделенными вдавленными в стену полосками. Нижняя

полоса подражала стоящим в ряд большим прямоугольным камням. На стенах одного из домов по низу

шел белый пояс высотой 40 см, над ним — узкая желтая полоса, выше вся стена была сплошь окрашена

красной краской. Б другом доме цоколь желтый, над ним узкая голубая полоска, над ней пластически

исполненные пальметты. Большим богатством отличалась мозаичная отделка полов парадных комнат.

В скромных жилищах полы были глинобитными, пропитанными известковым раствором и

окрашенные желтой краской. Внутренние дворики часто мостились каменными или мраморыми

плитами.

Специального отопления в домах не было. В холодную погоду комнаты согревались переносными

глиняными сосудами с двумя ручками, в которых находился раскаленный древесный уголь. Теплее

всего было в кухне, где возле очага и собиралась вся семья.

В комнатах для мытья было духовое отопление, горячий воздух из топки проходил под полом по

трубам (гипокаустам).

Для приготовления пищи часто применялись портативные, переносные керамические очаги, имевшие

различные формы. В печах бочкообразной формы внизу разводился огонь, а в верхнее отверстие

вставлялся горшок, в котором варилась пища. В Афинах для выпечки хлеба употребляли печки

колоколовидной формы, которые ставились прямо на угли; на острове Делосе переносный очаг был

другого вида — на высокой ко-пической ножке находился прямоугольный под, на котором разводили

огонь, а для сосудов имелись специальные подставки.

Для вечернего освещения употреблялись глиняные или металлические переносные светильники. Часто

они ставились или иногда подвешивались па специальные подставки-канделябры.

Планировка Олинфа и каждого дома свидетельствует о высоком уровне жилой архитектуры, наличии

централизованного водопровода и канализации, использовании достижений передовой науки того

времени.

100

В эллинистический период происходит дальнейшее развитие греческого дома. Ярким примером

являются дома, открытые на острове .Делосе в Эгейском море: все помещения также группируются

вокруг открытого дворика, но пастада заменяется перистилем — колоннада портиков со всех сторон

окружала двор. В центре двора находился плоский бассейн, в который с крыш стекала дождевая вода.

Сквозь водную гладь неглубокого бассейна просматривались на дне его красочные мозаики. Возле

бассейна были глубокие закрытые цистерны для хранения запасов воды. Иногда в богатых домах

имелись два внутренних дворика.

Воздух и свет проникали главным образом через дворик. Окна имели небольшие размеры и

располагались высоко, часто в них были вставлены решетки из обожженной глины. Двери были

двухстворчатыми, вращались на бронзовых подпятниках, полы большей частью глинобитные.

Санитарное устройство было на высоком уровне — в домах имелись ванные и уборные с каменными

стоками, хорошо было организовано городское водоснабжение.

Жилые дома на острове Делосе отличались тем, что в них была нарушена обычная замкнутость

греческого дома: во внешней стене были большие проемы — магазины и лавки, которые разрывали

сплошную поверхность стены. Лавки часто сдавались владельцами домов внаем.

Мозаики в андронах, бассейнах и двориках были выполнены с большим совершенством. В «Доме

трезубца» на квадратном мозаичном фоне — изображение дельфина и красного якоря, перед боковым

входом того же дома изображен черный трезубец с развевающимися лентами. В другом доме —

мозаика с изображением Диониса на пантере.

Дальнейшее развитие и совершенство получила стенная роспись. Отделка комнат воспроизводила

облицовку стен камнем. В наиболее широкой полосе стены, изображавшей ряд камней, для оживления

часто устраивались ниши, имевшие вид ложных окон, в ниши ставились статуэтки, вазы, помещались

картины.

В роспись вводились и фигурные композиции: в одной из комнат де-лосского дома — на фризе —

было изображение божков любви — Эротов, порхающих среди гирлянд.

Наряду с городскими жилыми домами в период эллинизма появляются роскошные загородные ииллы,

резиденции, расположенные среди садов и парков с павильонами, водоемами, фонтанами. Любовь к

пышности, показному особенно была характерна для знати восточных эллинистических городов. Дома

перистильного типа принадлежали только богатым семьям. Подавляющая масса домов представляла

скромные жилища, мощеные дворики которых не имели колоннад, а дом был разделен на мужскую и

женскую половины. Городские дома делосских богачей II в. дон. э. располагались на узких и кривых

улочках среди массы домишек, лавок и мастерских бедного люда. Беднякам было трудно не только

украшать свои скромные дома, но даже поддерживать их в надлежащем виде. Городские власти в

Афинах — астиномы и ареопаг—были вынуждены наблюдать за состоянием домов, заставляя их

владельцев производить ремонт. Частные дома по разным причинам могли быть конфискованы

городскими властями,

101

Мебель, употребляемая греками, была проста и удобна. Типы мебели немногочисленны: табуреты,

стулья, столы, ложи, лари. Утилитарное значение их сочеталось с художественной формой.

Стулья имели прогнутые широко расставленные ножки и изогнутую спинку с вогнутой

перемычкой. Часто перед стулом ставилась скамеечка для ног. Для хозяина предназначалось

кресло с высокой спинкой. На сиденьях лежали подушки, на спинках — мягкие покрывала. Были

также стулья и без спинок.

Ложа — клине — имели высокие фигурные ножки и невысокое изголовье, украшенное

скульптурными изображениями — часто головы лошади. Другой тип ложа — с прямыми ножками

и со спинкой с трех сторон, как у дивана. Клине покрывались коврами, покрывалами с пестрыми

узорами и подушками.

Ниже, чем клине, были небольшие обеденные столы для пиршеств — траяедзы, которые

ставились возле каждого ложа. Они были прямоугольной или круглой формы.

В спальнях находились простые кровати — рамы — на низких ножках, имевшие переплетения из

тесьмы, кожи. На них клали набитый шерстью матрас, простыню, подушку. Укрывались одеялами,

овчинами и мехами. Полулежа на таких ложах, греки обычно читали, писали.

Одежда и утварь складывались в большие лари^сундуки, отделанные накладками, резьбой,

инкрустацией. Сундуки запирались на замки. В ларях лежали и книги — свитки папирусов.

Женские ювелирные украшения и туалетные принадлежности хранились в шкатулках, которые

запирались ключом-перстнем, последний носили на пальце, так как в одежде не было карманов.

Не последнюю роль в убранстве комнат играли декоративные вазы. Большие вазы с росписью

мифологического содержания ставили, видимо, прямо на пол, меньшего размера — в ниши в

стенах на полки, небольшие чаши вешали на стены.

В комнатах стояли также курильницы для благовоний — фимиатерии. В самых богатых жилищах

находились мраморные скульптуры. Комнаты не были перегружены вещами, но последние в

соединении с красочными мозаичными полами и отделкой стен придавали интерьерам красивый

вид.

Особое место, часто у очага, занимали в доме предметы домашнего культа. В отличие от

изображений богов полисных культов, они имели более интимный характер: терракотовые

статуэтки богини Афродиты в сопровождении эротов или изображения Диониса. Кроме статуэток

различных богов, были в домах и жанровые терракотовые статуэтки — изображения женщин с

кифарой или собачкой, учителя с учеником и т. д.

В домашнем хозяйстве и быту наиболее употребительной была глиняная посуда. Самым большим

сосудом для хранения запасов вина, масла, зерна, солений был пифос, нередко частично

врывавшийся в землю. Пифос закрывался крышкой или плоским камнем. Для перевозки и

длительного хранения вина и оливкового масла пользовались амфорами, которые или врывали в

землю или ставили в особую глиняную подставку. Горлышко амфоры закрывалось глиняной

плоской пробкой или замазывалось смолой.

О пифосах и амфорах мы уже упоминали в главе II (стр. 30).

102

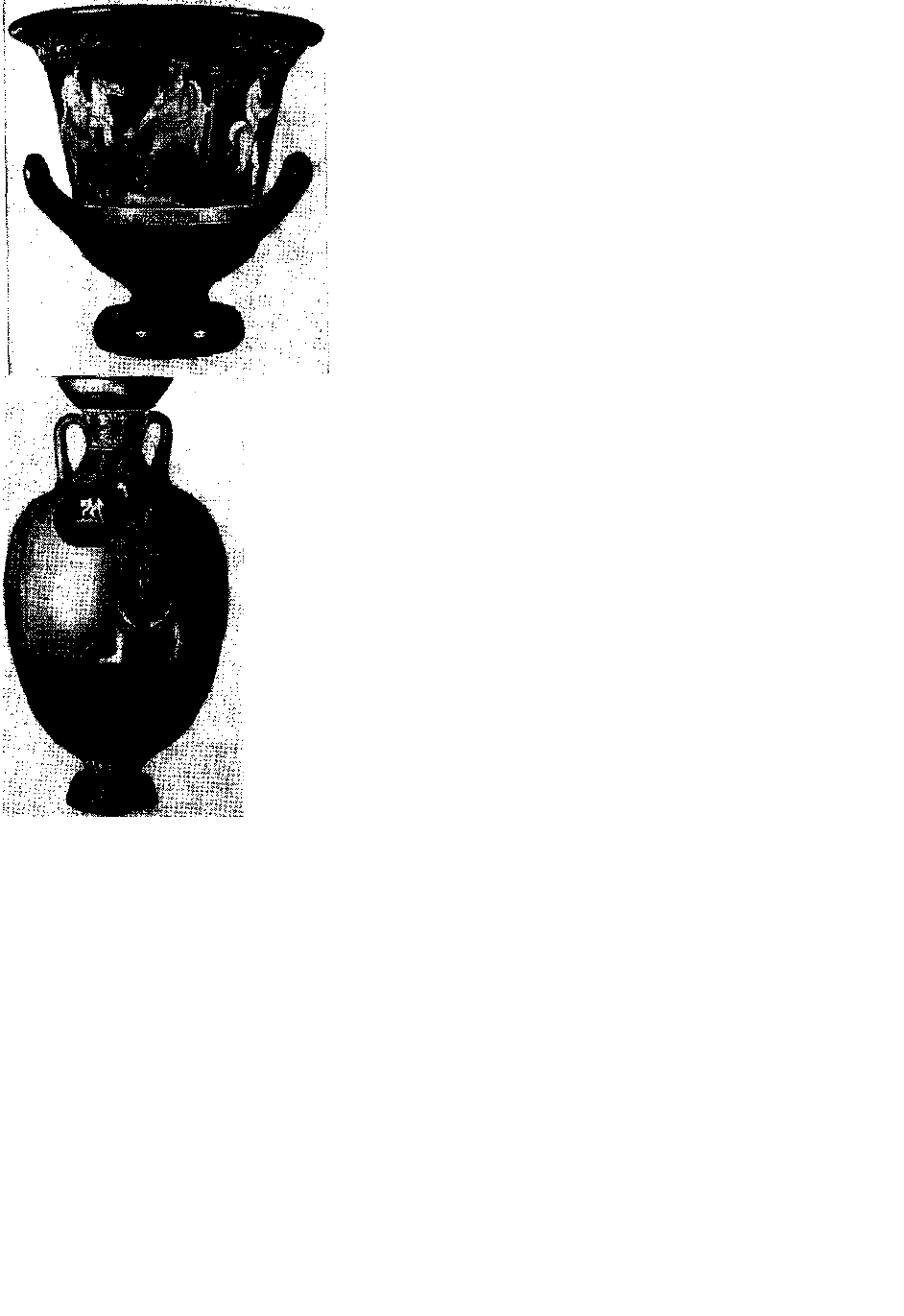

Кратер V в. до п. э.

Панафинейская амфора IV в. до н. э.

На кухне для приготовления пищи употреблялись хитры — горшки с вогнутым дном, которые

ставились на треножиик. В них варили мясо, овопщ и рыбу. Были также глиняные сковороды с

полой ручкой, в которую вставлялся деревянный держак. Вертела, большие вилки, ножи —

неотъемлемая принадлежность кухни.

Воду носили в кувшинах с тремя ручками — гидриях. С нарядно расписанной гидрией ходили к

городскому фонтану или ключу даже свободные женщины и девушки.

Столовая посуда для пищи была главным образом также глиняной: тарелки, миски, блюда,

солонки и специальные рыбницы. Тарелки, мало отличающиеся по форме от современных, в

древний период украшались росписью, позднее покрывались черным лаком. Блюда для рыбы

имели в центре округлое углубление для соуса; на остальной широкой поверхности блюда

раскладывалась рыба; последнюю брали руками и обмакивали в соус. Обычно рыбницы

расписывались изображениями различных рыб и морской снеди.

Особенно большим разнообразием отличались парадные, покрытые росписью сосуды для вина,

предназначенные для пиров-симпосиев. Необходимой принадлежностью каждого пира был кратер

— большая ваза на устойчивой ножке с широким горлом и двумя ручками. В нем смешивалось

вино с водой, так как пить неразбавленное вино греки считали варварской неумеренностью;

обычно смешивали одну часть вина с двумя частями воды. К кратеру полагался киаф —

бронзовый, реже глиняный

103

ковш с высокой ручкой и крючком на конце, нередко украшенном изображением лебединой

головки. Различными были застольные кувшины для разливания вина. Наиболее интересен

кувшин с одной ручкой и сдавленным в виде трилистника горлом для разливания вина — энохоя.

Слегка наклонив энохою, можно было одновременно налить вино в три расставленные

треугольником чаши: одна струя вытекала через передний, две другие — через боковые стоки-

раструбы устья.

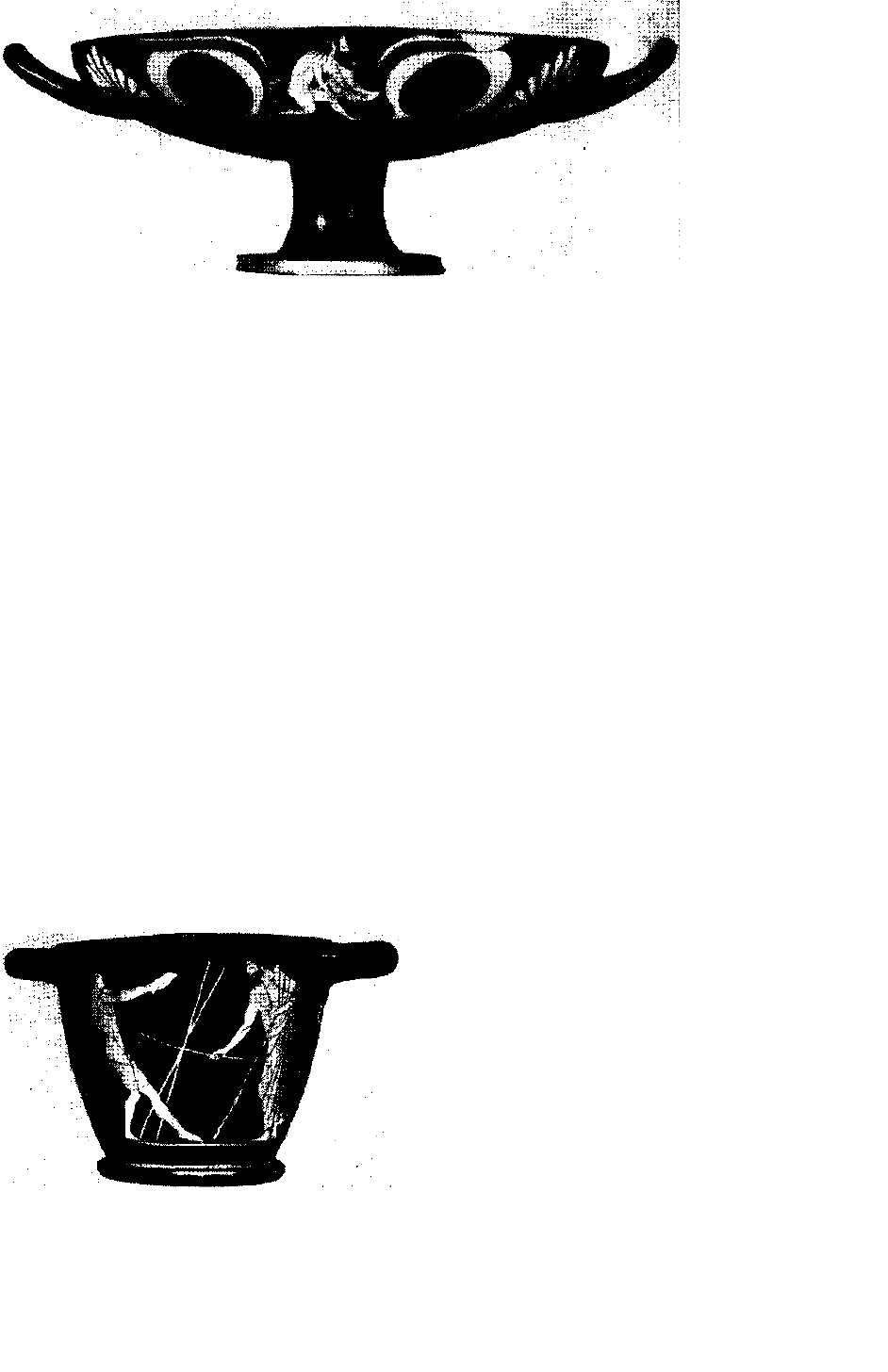

Излюбленный сосуд для питья вина — килик — неглубокая открытая чаша с двумя

горизонтальными ручками на высокой или низкой ножке. Нередко на ножке килика было

процарапано имя его владельца.

Застольной глубокой чашей были скифос и котила. Вино пили из канфаров — чаши на ножке с

высоко поднимающимися ручками.

Судя по изображениям на расписных вазах-канфар был непременной принадлежностью бога вина

— Диониса. Для питья вина служил и ри-тон — сосуд в форме рога, заканчивающийся

скульптурной головкой животного или фантастического существа.

Сосуды специальных форм существовали для кормления грудных детей, для душистых туалетных

масел, применяемых в косметике и спорте.

Определенной формы мелкие сосуды изготовлялись для атлетов; в них они носили с собой

небольшое количество масла для натирания тела перед гимнастическими упражнениями и

состязаниями. Такие сосуды имели округлую форму, узкое горло и широкий плоский венчик,

которым было удобно, наклонив сосуд, размазывать масло по телу. Такова форма арибалла,

алабастра, бомбилия. Лекиф — маленький кувшинчик для хранения масла; он имеет устойчивую

ножку и воронкообразный венчик.

Женщины в домашнем быту пользовались керамическими флаконами для душистого масла и

сосудами с крышками для хранения косметических снадобий (леканы, пиксиды, кальпиды).

В качестве парадной посуды, особенно в эллинистический период, стали широко употребляться

металлические сосуды — бронзовые и сереб-

104

Килик V в. до н. э.

Скифос V в. до н. э.

ряные. В различных центрах, например в Сицилии, они найдены в значительном количестве. Была

в употреблении и деревянная посуда, однако глиняная всегда была наиболее употребительной.

В еде греки были скромны. В рационе были хлеб, овощи, оливки, каштаны, рыба; мясо ели редко,

получая его главным образом с общественных жертвоприношений. Первый завтрак афинянин

съедал на заре

г

состоял он из нескольких кусочков хлеба, намоченных в вине. Второй завтрак,

более плотный, был после прихода хозяина с рынка, где им делались необходимые закупки и

происходили встречи с друзьями. Второй завтрак проходил в кругу семьи в крытом портике или

во внутреннем дворике.

В обед ели похлебку, гороховую или чечевичную, рыбу разных сортов, устрицы, белый хлеб, пили

разбавленное водой вино, десертом часто служили инжир, яблоки. Хозяин за обедом возлежал на

ложе, жена сидела на стуле. Основной пищей бедняков были ячменная дохлеб-^ка и ячменные

лепешки, каша из бобов, соленая рыба, дешевое разбавленное вино. По словам Аристофана,

афинянин брал с собой в дорогу:

«Баклагу, Да хлеба кус, Да лука головки две, Да горстку оливок».

Рабы получали для питания определенное количество ячменной муки, фиги, чеснок л вино,

приготовленное из выжимок винограда.

Спартанцы употребляли еще более простую и грубую пищу, чем афиняне. У них в обычае были

обеды не в домашнем кругу, а общие обеды граждан — сесситии, состоявшие из черной похлебки,

вареной свинины, хлеба, вина и сладкого печенья.

На торжественных, часто устраиваемых греками званых приемах — симпосиях — стол был более

обильным. Для пира нанимались повар, танцовщицы, флейтистки. На симпосиях присутствовали

только мужчины и гетеры, женщины, ведшие свободный образ жизни. При входе рабы

105

снимали с гостей обувь, мыли и душили ноги, затем гости проходили в андрон, где

«Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают; Все уш увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь, Ладана

сладостный дым; другой открывает амфору, Запах веселый вина разливая далече; сосуды Светлой студеной воды,

золотистые хлебы, янтарный Мед и сыр молодой: все готово; весь убран цветами Жертвенник, хоры поют. Но в

начале трапезы, о други, Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи, Должно бессмертных молить, да

сподобят нас чистой душою Правду блюсти: ведь оно же и легче. Теперь мы приступим...»

(А. С. Пушкин. Подражания древним.

Из Ксенофона Колофонского)

К каждому ложу ставились уже накрытые маленькие низенькие столики. Кушанья были разрезаны

на кусочки, так как пищу брали руками, вытирая их затем мякишем хлеба или особым тестом;

ложки употреблялись только для яиц и моллюсков. Супа не подавали. Вначале ели рыбу и птицу с

приправами из зелени, уксуса, масла, сыр п небольшое количество мяса. После мытья рук

вносились другие столы с сервировкой из вина и десерта — фруктов, миндаля, пирожков.

Начиналась главная часть пира, во время которого пили вино, слушали музыку, смотрели танцы,

декламировали стихи под звуки флейты и кифары. Эпические поэмы Гомера исполнялись на

каждом пире в раннее время, позднее — отрывки из трагедий и песня о тираноубийцах Гармодии

и Ари -стогитоне, отдельные части комедий Аристофана, Менандра. В застольных песнях всегда

звучали и стихи лирических поэтов — Анакреонта. Сапфо, Алкея. Играли также в вопросы-

загадки, произносили застольные эпиграммы:

«Выпьем. Быть может, какую-нибудь еще новую песню Нежную, слаще, чем мед, песню найдем мы в вине. Лей

же хпооское, лей его кубками мне, повторяя: «Пей и будь весел, Гедил!» —жизнь мне пуста без вина».

(Гедил. Застольная)

Играли в каттаб — последние капли вина в такт флейте выплескивали в намеченную цель,

произнося имя любимой, и по густоте звука определяли, пользуется ли играющий взаимностью.

Из пирующих выбирался руководитель пира, от него зависели порядок и пропорция разбавления

вина водой.

«Мальчик, дай большую чашу,

Вдоволь лить хочу из ней,

Но воды киафов десять,

А вина лишь пять налей».

Так восклицает в одном из своих стихотворений Анакреонт.

106

Напиваться считалось неприличным: первая чаша несет здоровье, вторая — удовольствие, третья

— сон, после этой чаши следует идти домой.

«Б веселом хмелю, На затылке венок, Возвращался бы каждый с лучиной в руке»,-—

говорится в одной из комедий Аристофана.

Но судя по тем сценам пьяного разгула, которые изображались на расписных вазах, далеко не все

соблюдали умеренность.

Бедняки не знали таких симпосиумов.

Платон, глядя на роскошные дома жителей сицилийского города Акра-ганта и на их роскошные

пиршества, заметил, что акрагантяне строят так, словно собираются вечно жить, и едят, словно

завтра расстаются с жизнью. Симпосии часто превращались в разгульное пиршество. Унизи-

тельное зрелище представляли и те гости, которые ради обеда своим острословием веселили

общество и которых за то называли паразитами (пара — у, ситос — хлеб). Но иногда симпосии

были музыкальными или литературными собраниями или имели характер политических сборов.

Одежда греков была несложной. Нижним платьем у греков был хитон — рубаха из легкой ткани,

обычно без рукавов. Мужской хитон в древности был очень длинным, позднее, когда его

подпоясывали, он доходил до колен; женский хитон — длинный из тонкой ткани; у девушек

подпоясывался на талии или на бедрах, у женщин — под грудью; у спартанских девушек он едва

доходил до колен. В хитоне состоятельные греки ходили только дома.

Хитоны у рабов, слуг, ремесленников и воинов были короткими и имели только одно отверстие

для левой руки, правое плечо было обнаженным. Государственные рабы — скифы, исполнявшие в

Афинах полицейские обязанности, носили свою национальную одежду — длинные пестрые

штаны и кафтан.

Выходя на улицу, поверх хитона надевали более плотную верхнюю одежду — подобие плаща. У

мужчины ?то был гиматий — длинный кусок ткани закреплялся на левом плече, перебрасывался

через левое плечо на спину, проходя под правой рукой или над ней, и опять закидывался на левое

плечо так, что конец его свисал на спину. Верхняя женская одежда — также кусок ткани, которым

его владелица различным образом весьма искусно драпировалась; иногда, собрав его за спиной,

накидывала концы на руки, часто набрасывала его на голову и т. д.

С увеличением достатка в богатых торговых городах Малой Азии, Италии развилась пышность,

которая оказала некоторое влияние и на греков Балканского полуострова. Наибольшей роскошью

прославился греческий город в Южной Италии — Сибарис. Жители его одевались с восточной

пышностью и предавались наслаждениям с таким самозабвением, что название сибарита стало

символом человека, ведущего изнеженный образ жизни,

И афиняне, по словам одного древнего писателя, «ходили в пурпурных гиматиях, в пестротканных

хитонах, носили высокие прически,

107

скрепляли их золотыми шпильками и увешивались золотыми украшениями. Рабы несли за ними

складные стулья».

Особенно ценились тонкие милетские шерстяные ткани, покрытые роскошной вышивкой.

Афинские щеголи, как упомянутый Леагр, носили плащи из них. В V в. до н. э. одежда стала более

простой и менее яркой. Вместо ионийского хитона вошел в употребление более короткий,

доходящий у мужчин до колен дорийский хитон. Вместо хлены стали носить гиматий,

сделавшийся характерной одеждой греков на протяжении всей дальнейшей истории.

В период эллинизма роскошь проникает и в одежду.

Шляпы носили только за городом, в дороге для защиты от солнца и дождя. У женщин — круглые

плоские шляпы с остроконечным верхом, у мужчин — петас — плоская войлочная шляпа с

ремешком. Ремесленники носили пилос — маленькую островерхую войлочную шапку.

Обувь была разнообразной: у мужчин сандалии с тонкими ремешками, обувь наподобие сапог и

полусапог, башмаков всевозможного цвета из кожи. Франты носили обувь, украшенную золотом и

серебром с надписями на подошвах, отпечатывающимися в пыли, «следуй за мной», а бедняки —

сыромятную обувь.

У женщин были также сандалии, туфли и высокие ботинки. Обувь надевали при выходе на улицу,

дома ходили босиком. Сократ же везде ходил босиком в любую стужу. При выходе на улицу

мужчина непременно брал трость или палку, женщина — зонтик или веер.

Большое внимание уделялось прическе. До V в. до н. э. были распространены, даже среди мужчин,

искусно завитые локоны, симметрично спускающиеся на плечи. С V в. до н. э. только философы и

франты носили длинные волосы. Особенно коротко стриглись атлеты, у остальных волосы слегка

спускались на плечи. В женских прическах было большее разнообразие: длинные волосы

стягивали в узел на затылке, скрепляли повязками и шпильками. Длинные волосы, спускающиеся

в виде конского хвоста, мы видим на расписных вазах у эллинок V—IV вв. до н. э. Разнообразные

прически древних эллинок перечислить невозможно. Стриженые волосы носили только рабыни,

свободные же — в знак траура или в старости. Волосы красили для придания им белокурого

оттенка или чтобы скрыть седину.

Много внимания уделяли уходу за лицом. Применялись белила, румяна и т. д. У женщин —

затворниц гинекея — кожа была белой, у мужчин, проводивших много времени в палестрах,

покрыта загаром. Светлая кожа у мужчин, как, например, у персов, вызывала всеобщее презрение.

Мужчины носили бороды, считавшиеся признаком мужественности, бриться стали только со

времени Александра Македонского.

Душистыми маслами, как духами, пользовались женщины, а мужчины — только в Ионии.